互联网与一种传播和谐的意义建构理论

琼·艾特肯*,里奥纳德J.谢德列茨基**

(*美国帕克大学,**美国南缅因州大学)[18]

J.Z.爱门森译

(浙江大学传媒与国际文化学院)

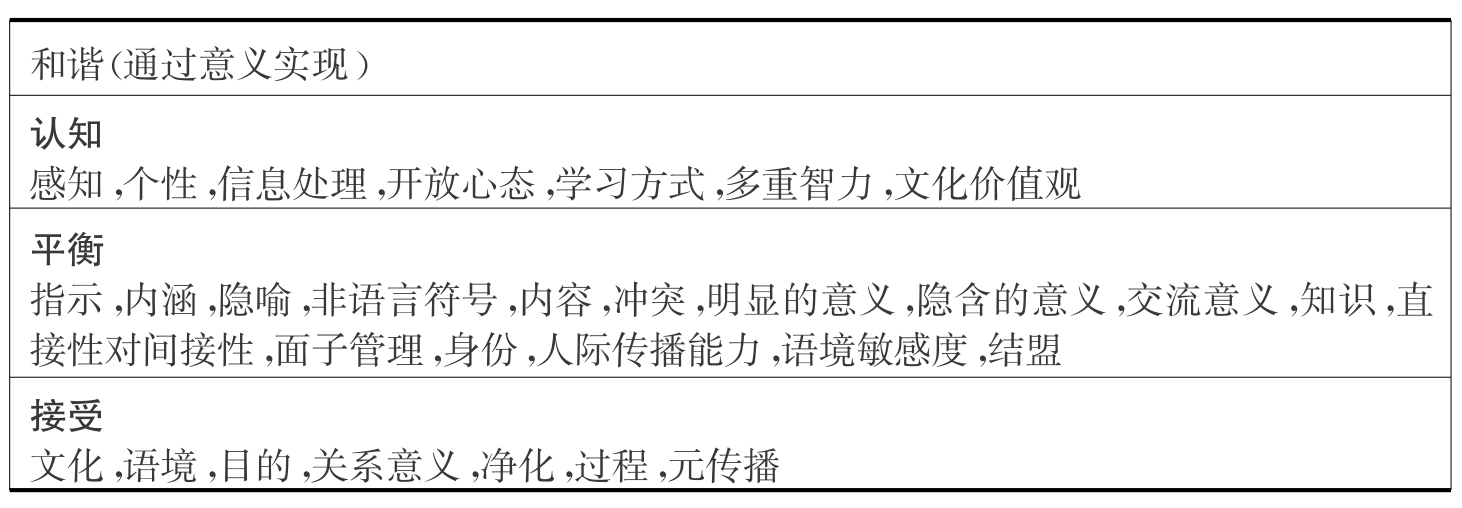

【内容摘要】 本文提出一种通过传播建构意义从而实现和谐的理论。如果将和谐视为接受的平衡,那么这种协调就可能通过理解他人信息和对他人信息持有非审判性的开放思想而达成。和谐并不一定意味着共识,但是和谐却是一种宽容、信任、感知或价值观的同步。文章对有关意义的概念加以考察,从而为理论建构服务。意义的不同层面影响了人们在传播中构建意义的方式。利用文化上的和互联网方面的例子,作者提出了一种通过适应他人和利用语境信息从而提升传播和谐的方式。

【关键词】 传播,意义,意义的建构,意思的建构,语境,理论建构,互联网,跨文化传播,通过媒介的传播,中国,中国人,中华人民共和国

传播的意义何在?个人在传播中的实际体验如何?传播活动的参与者之间发生了什么?人们通常认为,要想有效率地表达一定的意义,就必须从细节上对想法加以定义、解释和示例。这种方法有用,但是还不够。学者们知道,一个人在表达一定的意义时,无论使用语言还是非语言形式,信息的接收者都会个人化地以能够建构意义的方式对之加以理解。在本文中,传播的意义被视为一种实现和谐的方式而加以探讨。将“意义”定义为通向和谐的途径是值得怀疑的。无论用何种符号来定义意义与和谐,读者们都会赋予概念以自己个人的理解。出于不同的身份和不同的想法,人们会从各种不同的角色出发来对“意义”加以定义,比如语言学家、精神领袖、存在主义哲学家、物理学家、传播学者,或是从不对“意义”有很多想法的人。除了身份角色,一个人对意义的理解还会受到个人经验与文化视角的影响。总之,意义的建构与传播者运用于各种事件的不同框架相关。

西方学者一直在分析传播中的“意义建构”问题(如Bormann,Cragan& Shields,2001;Wierzbicka,2006)。本文提出:和谐可以通过意义的建构而实现。虽然意义本身与和谐并不同义,但是意义可以带来和谐。如果将和谐视为接受的平衡,那么这种协调就可能通过理解他人信息和对他人信息持有非审判性的开放思想而达成。和谐并不一定意味着共识,但是和谐是一种宽容、信任、感知或价值观的同步。

以互联网为研究对象的西方传播学者如何相信意义是通向和谐的途径呢?此外,西方传播学者如何相信互联网会给指向和谐的传播理解作出贡献呢?游学于美国的国际学者以及生活在国外的美国学者们有着各种不同的思想,为学术界打开了思路。比如在其他国家工作的美国学者,他们的故事有助于学者们更好地理解那些国家人民的想法和经历(如Briam,2007;Stone,2007)。虽然听起来像趣事一般,但是教授变成了做田野调查的民族志学者。在不同的文化背景中经历过的人们的自我民族志(Autoethnography)(Banks&Banks,2000)为跨文化传播增添了新的理解。在来自不同文化的人们之间,传播活动是很复杂的(Gudykunst,Matsumoto,Ting-Toomey,Nishida,Kim,&Heyman,1996),但是它们可以为“通过传播,如何利用意义实现和谐”的理解提供实例。身在外国时或是通过互联网,我们与来自其他文化的同事、学生一起工作,我们开始形成契合于文化环境的意义思想。当我们在文章中提出“和谐是通过意义而实现”时,我们知道读者会获得一些想法。这些想法模糊、独特而多变。读者的理解与作者的理解不可能相同,作者们相互之间的理解也并不一样。作者不能指望读者今天的想法与昨天一致。但是作者们确实想启发读者探寻“通过意义的建构而实现和谐”的思想。作为美国人,本文的作者们相信传播的个体本质,希望读者们自己能对通过意义的建构而实现的“和谐”概念加以组织和认识。因此,本文将对导向理论建构的思想加以考察,目的是对通过传播而实现的、引向和谐的意义建构理论加以分析。

移情(Empathy)

如果一个传播者只是关注于自我表达,那么就不可能实现和谐。如果一个传播者关注于将自我视为与他人的平衡,那么就有可能实现和谐。如果一个传播关注于他人的表达和传播语境,那么就有非常大的可能实现和谐。比如说,在面对面交流的情况下,如果一个有调整意识的传播者关注移情式的倾听,那么他就会寻求对他人实现真正的认同。这种意义的理解就可能带来和谐。在互联网上,仔细撰写Email——字斟句酌、多用谦辞、少有非正式用语——会增加实现和谐联系的机会。

“意思的建构”(Sensemaking)可能是本文中“意义”这个概念最接近的同义词了。这里有一些同义词,内含范围很广。它们反映出“意义”的特质:

1.分析(analysis)

2.循环(circulation)

3.联结(connection)

4.结果(consequence)

5.流动(flow)

6.推理(inference)

7.影响(influence)

8.解释(interpretation)

9.渗透(osmosis)

10.感知(perception)

11.阅读(reading)

12.关系(relationship)

13.意思建构(sensemaking)

14.重要性(significance)

15.相似性(similarity)

16.共生关系(symbiosis)

17.转移(transference)

18.传送(transmission)

19.理解(understanding)

和谐似乎是连接性传播的一个近义词。一个人如何在和谐的状态中思考或传播?我们可以给出“和谐”的很多同义词:

1.协调(accord)

2.共识(agreement)

3.平衡(balance)

4.和睦(concord)

5.移情(empathy)

6.均衡(equilibrium)

7.开放(openness)

8.和平(peace)

9.精神联系(spiritual connection)

10.同步(synchronization)

11.宽容(tolerance)

12.理解(understanding)

从意义建构的角度说,和谐有着重要的含义和内涵。当两个人通过传播而实现共同意义时,他们就会实现和谐。这种理解、接受或调整的意义暗示着两个人之间存在一种临时的均衡状态。不仅如此,可以说和谐和传播是同义的。如果说通过传播会使两个人向传播事件赋予同样的意义,那么可以说两个人就在传播过程中实现了一种对称。与此形成对比的是,参与传播的双方也会经历消极的传播活动,比如说争论,双方不能达成和谐。在这样的情况下,双方是否向传播事件赋予了同样的意义?传播活动本身还是和谐的吗?也许不是。如果传播吸引的是相类的信息、感受和认知,那么双方可以通过意义的建构而实现和谐。如果和谐不存在,传播还会发生吗?在推崇个人成功的美国,传播意味着交流和结果。而中国似乎更强调过程与和谐的结果。

人们可能直觉性地同时知道“意义”与“和谐”是什么意思,或是在不同的时候赋予它们不同的意思,又或者按不同的人群体会出不同的意思。“意义”的本质具有疑问,即为什么人们在理解模糊词语时会有困难。如果我们从语言、宗教、种族和文化影响的角度考虑,“意义与和谐”的概念就变得更为复杂。一位美国教授在中国教书时向中国的学校领导提了一个要求。他运用逻辑的方法来证明其要求的合理性,但是学校领导却用传统来证明其回绝的合理性。教授认为,逻辑不应该被拒绝。领导认为,传播不应该被质疑。这两个来自不同文化框架中的人如何通过赋予意义来实现和谐呢?在传播事件中究竟发生了什么?也许答案存在于认知科学、量子物理或者生物科学领域。科学告诉我们,当一个人感受到一个刺激时马上就会赋予其一定的意义。直觉告诉我们,当两个人感受到一个刺激时会马上赋予不同的意义。在这个例子中,美国教授和中国领导由于文化学习认知模式的不同而对传播事件拥有了不同的意义。

与此形成对比的是,每个人也都经历过意义足够接近从而通过传播产生和谐之意的情况。通过感官的生理接触以及认知过程——或者是人们尚未理解的某种联系——刺激马上激发出一种共同建构意义的反应。无论赋予传播事件的意义是否正确,每个人都必须给出一个单独的意义。如果人们加以留意,那么就不会忽视传播事件,并随即自动地赋予意义。

语言(Language)

就意义的建构来说,对语言加以讨论非常符合逻辑。人们总是以“意在言外”这样的话来总结传播,老生常谈。意义也不只在于手势或行为。通过对发生于日常对话中的传播进行考察,会发现人们很少会仅仅利用词语的字典定义来理解对话的意义。即使算上语法也不够。Tannen(1990)这样看待对话中的意义:“对话中的许多(甚至是大部分)意义并不存在于话语,而是靠倾听的一方来完成”(p.37)。Tannen和其他研究对话的学者会认为,听话人在进行推论方面是有作用的。所说的东西,或者说表面上的东西被解读为一些表面下的、不被观察到的意义。

一种语言的字词会影响到人们感知世界的方式。不仅如此,语言的动态特征表明,语言一直处于发展和变化之中。虽然英语中有很多词语——50万到100万——使语言选择很精确,但是它们受到高度的限制。汉语也是一种复杂的语言。汉语(普通话)是中国最通行的语言,也是中国的官方语言。汉语的使用人数比世界上其他任何语言的使用人数都多。在四川省听到广东话和湖南话,可以感觉到方言的不同。方言发音短到几十公里之内就会有明显变化,即便是没有受过训练的人也能听出来。口音的差别似乎带来了社会和阶层的区别,这意味着语言和口音可能会带来许多潜在的信息。类似的,当我们对美国马萨诸塞州的口音和密西西比州的口音进行比较时,也会得到一些不同的意义。这种传播差异可能会被分析归入表面信息与潜在信息的不同。

有时候,字面意义就是需要理解的全部,但是更多时候人们需要看清非字面意义。有趣的是,当人们需要对传播加以定义时,他们可能会这样说:“传播就是从一样东西向另一样东西传递信息”。“东西”这个含糊不清的词表示传递信息的可能是电脑和其他电子设备,也可能是人,甚至动物。这种定义将传播视为在不同的点之间传递的东西。这种定义强调意义的表面特征。事实上,“东西”这个词代表着各种形式的信息发送者和接收者,缺乏对信息理解的关注。

话语字面意义和关系意义之间的不同,会极大地有助于对每次传播交流中产生的大量意义进行组织。许多理论学家将这种不同视为“内容”和“交流意义”的相对。Tracy(2002)将“内容”描述为“所说词语的习惯意义,是有别于特定语境的字面意义或是字典意义”(p.8)。Tracy认为,交流意义(interactional meaning)是一种话语意义,“为话语(或者更多的情况是话语结果)发生情境的参与者服务”。Tracy还说:“交流意义兴起于、依赖于语境,可以给予或忽略”(p.8)。当传播者考虑到对方所知道的和不知道的,交流意义就会产生。换句话说,交流意义回答了这样的问题:参与传播的人经历了什么?语境中的话语意义就是正在发生的事情。因此,可以根据词语的字典意义和语境意义来理解话语。

无论是使用英语还是汉语,我们都要想一想令你感到特别快乐的文化经历。“和谐”这个词涵盖有关情境和情感的一切么?也许词语(单个或者许多)、表情、语调、体态都不能恰当地表达属于那个时间的一切。实际的话语、语调的变化,还有口音都会暗示传播意义的不同。表面的刺激帮助人们理解潜在的意义。

在使用英语的跨文化相遇场景中,美国人会关注语言,而中国人会关注理解。美国人会直接使用语言,强调表面意义。由于不能理解文化语境,来自美国的商人会不耐烦而说中国商人是“两面派”。中国商人关注于关系的进程,会让美国人保住面子。美国商人会没有耐心地结束商谈,找出谁要做什么事情,然后完成项目。当挫败感积聚到一定程度时,美国人会问:“到底发生了什么?”当美国人在寻求意义的解释时,中国人希望意义得以表达。当人们讨论“到底发生了什么”时,人们使用表达关系意义和个人意义的语言,但是他们传播的方式同样很有意义。

互联网(The Internet)

Shedletsky和Aitken(2004)对互联网进行了研究,尤其对“来自不同文化的人们如何通过互联网进行传播”这个问题感兴趣。他们提出,互联网在美国带来了一系列矛盾。在某些方面,互联网使传播变得更容易;而在某些方面,互联网又使传播变得更困难。互联网使一些人聚集在一起,同时又使一些人相互孤立。数码的划分意味着人们之间基于教育和阶层的不平衡正在加剧。互联网可以使传播更加迅捷,但是也更加浅薄。在中国,互联网传播也包含矛盾。比如说,Tuinstra(2006)认为互联网加强了中国中央政府的力量——而并不像一开始所预期的那样会削弱政府的力量——因为在中国历史上,这是中央政府第一次如此为大众所熟悉;对于发生在全国范围内的事情,人们可以知道得更多。事实上,互联网提供了一种监管公民的方式;互联网成了政府的延伸,而被视为类同于其他媒介。Kluver和Yang(2005)对中国的互联网进行了分析研究,从而对以下预期进行了观察。

1.互联网是中国的一股民主化力量。

2.互联网商务传播在中国市场具有潜力。

虽然从某些方面说,不同文化中的矛盾是不同的,但是互联网影响了人们的传播能力,影响了人们传播的速度、频率、可实现性和本质。在很多情况下,通过互联网的传播具有很大力量。比如说,当一个美国教授通过互联网为中国四川省的数百名大学生教授传播课程时,他发现学生们非常兴奋地来到装备了50台电脑的教室上课。这些大三学生会在课前聚集于门口等着上课。当学生们可以进入教室时,他们奔向各自的电脑,又笑又叫,并且马上开始在网上交流。他们的任务之一是在跨文化传播课程中与美国的学生在讨论区中交流。很明显,对于通过互联网而与世界自由接触,学生们是非常开心的。

在互联网传播中发生了什么?Walther、Loh和Granka(2005)认为,互联网传播与人际的面对面传播有很多共同之处。通过互联网,人们可以感受到速度、即时和非正式。对于通过电子邮件、博客、wikis、You-Tube、网页、新闻和其他互联网媒介接收到的信息,人们有什么感觉?他们如何理解互联网上的对话?人们是否知道自己接收到的传播是什么意思?通过互联网,人们可以看到、听到、感受到关于他人的一些东西;通过对这些加以描述,人们可以尝试回答“发生了什么”这个问题。

在分析互联网传播时,人们可以只记述词语,也可以添加照片、传播语调和传播方法,还可以分析You-Tube上的交流。但是这些都无法解释人们如何理解“发生了什么”的问题——人们会赋予事件什么样的意义。人们会想,如果一个人知道词语是什么意思,那么他就会知道它们的意义。知道词语的意思会有帮助,但是还是无法回答这样的问题:在这个语境中到底发生了什么?看起来发生了什么,这种说法意味着学习的经验是在历史叙述的背景下、一种框架下加以组织的。

指示(Referencing)

指示(reference)影响着传播。“指示”是对某物进行标志、说明或注释的过程。比如说,在指向某物的简单行为中,人们不可能只是说食指指向了某物就解释了此物的含义。即使只是指向此物,我们也得考虑所在的框架(Goodwin,2003)。将Goodwin的例子修改一下,想想2008年四川大地震中发生的传播活动的本质。事实上,灾害中的传播框架成为众多讨论的焦点。记者们提及中国政府如何开放,互联网新闻在灾难中变得如何重要(Jacobs,2008)。一个学生将拍摄的地震影像上传到You-Tube,成为传递到世界的第一批影像之一。也许外界通过博客和网页获得最新的互联网新闻,代表了互联网的一种新的获得信息的方式。一旦开放性被指出,它会变得更加普遍深入么?

意义和目的从来就不是不证自明的。Wu(2005)讨论了今天媒介研究对中国有特别兴趣,是由于中国互联网基础设施建设和服务发展的突飞猛进。此外,世界认识到中国在世界政治经济中占据极为重要的地位。Wu提出,在中国,在线媒介主要是新闻媒介。而在美国,互联网的主要功能是强调个人与个人的传播。人们可能会认为,虽然互联网若干年前在美国主要是一种信息来源,但是它已经发展成为一种服务于个人、商务和教育目的的网络体系。也许互联网在中国的用途也将朝着类似的方向发展;也许由于中国社会的基础,文化价值观会带领互联网向不同的方向前进。互联网的用途是否是文化语境的一种社会产物?人们面对他人他物的行为方式是基于赋予那些人和物的意义(Blumer,1969),这与Mead的符号互动(symbolic interaction)概念是相一致的。虽然符号互动论在这里是有解释力的,但这种理论无法恰当地解释意义是如何被赋予人和物的。Clark(2003)写道:“假设Kay和我走在树林中,我突然指向一个特定的方向但是不说话。她问:‘什么?松鼠?那棵橡树?那棵橡树上的奇怪枝条?一只藏起来的麻雀?还是什么?’即使我指得很仔细,她仍然得问我,‘你是指那棵树的树皮?颜色?形状?还是什么?’为了明确我的指向,她和我必须达成对对象的统一认识,所以我会回答‘那棵橡树’。然后她认同点头。只有到了这个时候,我才算完成了我的指示”(p.250)。所以,任何单个电子邮件、网页、博客、wiki、社会网络交流和文化语境中的信息指示都会引起误解。人们对他人说话的意义从来就不是不证自明的。

人们如何传播他们从未明确表达的想法?乍一看会觉得人们只是会利用隐喻或者语境线索。而如果一个人通过互联网进行间接传播,用于解释意义的传统语境就不存在了。看起来,网上的传播方法仍是一样。比如说互联网广告,An(2007)提出东方的广告更多地使用符号视觉,而西方的广告更多地使用文字视觉。人们可以在来自不同文化的人们之间发现这种文字和非文字意义的传播。也许,由于对新兴的、不断变化的互联网缺乏练习,面对面的传播似乎比互联网上的传播更加清晰。但是Walther和其他学者提出,互联网传播和面对面传播是有可比之处的。

“指示”包括的现象很宽泛。有些相关现象处于传播、知识、直接性—间接性、面子管理、冲突、身份、个人能力和结盟的层面上。不过,也许这些特点因使用“相对/对”这样的词而带来了一种错误的二分。事实上,重要的传播来自于表面和潜在的意义,来自于直接和间接的意义。如果人们能够更好地理解表面意义和潜在意义是如何相互联系的,他们就为理解“意义如何为实现和谐而发挥作用”跨出了很大一步。人们如何能够嘴上谈着一件事、心里却理解为另外一件事呢?一旦人们提出这类问题,以下这些意义维度的考虑就会出现:

1.具体意义对抽象意义(Concrete versus abstract meaning)

2.直接意义对间接意义(Direct versus indirect meaning)

3.暗指的意义对推论的意义/影射意义(Implied versus inferred meaning or innuendo)

4.信息对理解(Information versus interpretation)

5.字面的对隐喻的(Literal versus metaphorical)

6.字面的对符号的(Literal versus symbolic)

7.字面的对隐蔽的(Literal versus ulterior)

8.字面意义对比喻意义(Literal versus figurative meaning)

9.信息对元信息(Message versus metamessage)

10.社会行为对信息(Social action versus information)

11.表面信息对潜在信息(Surface versus underlying meaning)

12.默认的知识对清楚表达的知识(Tacit knowledge versus explicit knowledge)

意义和理解的多重层面是规则,而非例外。不仅如此,来自不同文化的人们会成为家庭成员、同事、朋友,或者陌生人,他们日常的对话会有不同。人们说出来或者写下来的话语会对意义造成影响。首先,话语可以是文化和个人对世界之理解的产物。比如在中国,“听”(繁体字)这个词就是“耳朵”和“心灵”这两个符号的结合,暗示有关倾听过程的复杂的潜在意义。语言影响着我们对人、情感、时间和行为的描述能力。当人们进行传播时,他们跨越了话语的表面意义。人们进行传播的方式也会对意义造成影响。人们在与他人交谈的时候创造了自己的身份。人们在与来自不同的文化的他人进行传播时也创造着自己的身份,因为处在自身文化之外的经验让他们知道关于这种文化的更多东西。

叙述(Narratives)

虽然人们会认为故事在东方文化中具有更多的影响意义,但其实它们对西方文化中的意义与和谐同样重要。在使用叙述方式时,传播者(人物)就好像“处在一个故事中”。听者会补上故事的缺损部分从而全面地理解每个故事中“发生了什么”。传播学者知道讲故事对于创造意义的重要性(比如Bormann,1972;Cronen&Pearce,1982;Cronen&Pearce,1994)。其他理论学者曾尝试通过描述“他人的期望如何塑造群体中的人”来解释意义的概念(Pearce&Cronin)。Bruner(1990)提出,传播发生于由文化定义的语境之中,他解释说:“人们并不是利用事件来处理世界上的事件,或是利用句子来解决语境中的句子。他们在更大的结构中构筑事件和句子的框架”(p.64)。在这里,人们可以将这种“更大的结构”想象为传播活动所在的故事。故事的结构成为一种语境。

两位从未谋面的女士在访问世界最著名的熊猫保护地区中国卧龙时相遇。她们的联系缘于都认识一位研究熊猫繁殖的科学家。在对熊猫保护区进行了愉悦的游览之后,两位女士晚上走进了宾馆旁的一家商店,看上了一些漂亮的手镯。在陪伴她们的中国科学家的帮助下,女士们为手镯谈好了一个价格。店家为他的生意感到满意,科学家为玉镯的礼物感到满意,女士们为她们买到价廉物美的东西感到满意。

她们的传播活动远不止于购买商品。对于女士们来说,她们的满意来自于获得了一样纪念品,让她们记得曾经在四川深层次地接触过中国文化。参与其中的各人似乎通过一种讨价还价的过程实现了和谐,让每一个人都很舒服。在这个过程中真的存在和谐吗?两个中国男士是否在刻意适应与迎合美国人?离开中国后,两位女士仍然通过Email保持远距离的联系。就在一年之后,卧龙地区遭遇了一场7.9级的大地震,她们之间的Email陡然增多,为她们之间的传播活动带来了不同的意义。当年给她们留下回忆的宾馆和卖手镯的商店被夷为平地。中国科学家在Email里告诉她们有熊猫在地震中失踪或受伤。当地村民的遇难新闻令两位女士清晰地回忆起当年的情景。她们在Email中描述起种种细节:她们所遇到的人,她们吃的饭菜,她们停留过的地方。看到熊猫的那种快乐一直是她们回忆的焦点,而在地震灾难发生之后,她们与当地人的交往就变得特别重要。一位女士说:“我在卧龙的一家商店里买的那只古式银手镯,上面还有龙纹,特别漂亮。我好不容易讨价还价买来,我每周至少要戴一次。这场灾难让我现在觉得当时我讨价还价真是自私,不好意思”。她们最初的传播现在完全转向了相反的意思。在理解来自中国的灾难新闻时,她们对传播的潜在意义获得了新的理解。她们在买东西时讨价还价的满意心理转变成了一种谦恭与感激。

文化故事创造了真实,每个人的故事反映出各人的“真实”概念。故事的合理性不像故事的潜在意义那么重要。这种利用了文化价值观的幻想主题以群体传播中的隐喻、笑话和叙述等形式得以表达。叙述性的幻想为人们提供了相互分享的真实。这种相互分享的真实为一个群体或者一种文化中的人们创造了一种平衡与和谐。文化语境创造了一种氛围,影响着人们的传播方式。中国人不会意识到,在美国“故事(story)”这个词还会被理解为“谎言”。

层面(Levels)

层面的呈现帮助人们探讨传播,即所谓的“元传播”(metacommunication)。传播者可以利用层面来指称传播的类别,比如说:内向传播、人际传播、群体传播、公共传播和大众传播。美国大学里的传播系往往围绕这些层面而构成,于是开设了内向传播、人际传播、小团体传播、组织传播和大众传播的课程。教授们各自属于一定的领域。美国的职业协会也有类似的划分,会有内向传播、人际传播、公共传播和大众传播这样的下属分部,似乎每个层面都以某种连续统一体的状态而存在。但是人们对层面的利用会超越人们看待传播领域的方式。没有哪个学者把层面这个概念运用于描述传播学。人们可能会指向分析的“深度”,比如学术层面,传播学的提升,或者是深度探讨。美国人可能会以“raising the bar”来表示更高的期望,或是用“getting down and dirty”来表示一种低级的传播。也有关于语言的通俗形式和正式形式的意思,比如“低级”和“高级”(Salzmann,1998)。

每个人都是从自己个人的角度看待世界。当人们进行传播时,他们会受到各自的感知、经历、语言、认知形式和文化的影响。感知就是人们对自身、他人和世界的看法、见识或者理解。每个人从各自的感知出发,都会对世界有着稍微——有时候极端——不同的看法。这种感知影响着人们对传播信息赋予意义的方式。此外,感知决定着一个人对和谐的看法,以及他/她实现和谐的动机。我们的感知影响着一切。

性别是影响感知的多种因素之一。一些学者认为,美国的大多数女性未能获得与男性平等的地位(比如Kessler-Harris,2003)。比如说对政治候选人希拉里·克林顿的基于性别因素的评价显示,虽然许多美国人相信男女拥有平等的机遇与待遇,但是男女标准仍然不同。有人可能会说,女性在中美两国得到的机会不同。Weatherley(2007)发现,清朝的学者认为儒家学说崇尚男尊女卑,认为女性要从属于自己的父亲和丈夫;而这种传统价值观一直存留到今天。如果互联网上的思想交流会影响到对性别的感知认识,那么我们只能惊叹,却也不能阻止。Zhou&Zhu(2004;2006)提出,对于中国的年青一代来说,看电视并没有影响他们对于理想配偶的性感知。他们解释说,儒家传统在选择配偶方面倡导克制和父母的参与,对家庭的顺从仍然占据主导。这些价值观会如何影响人们的传播方式?如何影响文化力量对人们之间的意义感知产生的作用?

美国的早期研究揭示了在使用电脑方面,两性之间有很大的不同;这在今天似乎消失了。西方针对互联网科技的研究显示,虽然一开始时候的性别差异已趋减弱,但新加坡的性别差异仍然非常明显(Cheong,2007)。女性更倾向于一定形式的网上传播,比如发送文字短信和利用社会网络体系(如Facebook,My-Space,Bebo,Meez)。Broos&Roe(2005)发现,虽然媒介利用方面的性别差异正在变小,但是某些文化中的女性与男性相比,很少有机会接触电脑、互联网、Email,对媒介也抱有更为消极的态度。

研究显示,美国人和中国人对于互联网的内容和使用方面存在认识上的差异。虽然中国人内部具有多样性,很难加以概括,但是一个考察了互联网广告的研究显示:香港人认为赌博和在线聊天服务都令人讨厌(Prendergast&Hwa,2003)。含有裸体画面或性别歧视信息的广告同样受到消费者的厌恶。他们对出现在互联网上的这类广告比对出现在其他媒体上的更为敏感。虽然西方的广告研究认为刺激性的广告有某些效用,在香港的研究提出应该避免对中国人投放前卫的广告。

Lee(2005)解释说:“互联网使用者对媒介图像的被动消费和(更多的)他们对交流本身的参与共同造成了互联网的虚拟性,因此互联网虚拟性变得具有交互性”(p.47)。Lee使用了“虚拟性”(virtuality)这个词来显示通过互联网科技的文化边界的模糊。在分析意义时,可以将每一个传播事件视为处于一个可定义的文化语境之中。Bruner(1990)这样组织我们的传播生活:“是文化,而不是生理,塑造了人类生活和人类思想,通过在理解系统中确定潜在意图情境(underlying intentional state)来赋予行动以意义”(p.34)。Bruner提到语言、有关事物如何发挥作用的信仰、故事、神话和民间心理如何进入一般交流的方式。当人们与他人进行传播活动时,他们参与了这种知识背景。Labov(1972)认为共享知识是传播的关键。在解释传播中“发生了什么”时,可以说到同时发生作用的多个意义层面,包括语言、非语言符号、社会行为(明示或暗示)、态度、社会等级、文化、语境、性别、社会阶级和价值观等的意义。

层面,认知和目的(Levels,Cognition,and Purposes)

在传播学研究经历了一段时间的发展之后,美国人开始更多地理解人们是如何进行传播的(Samovar,Porter&Mc-Daniel,2008)。由于传播领域的范围已经扩展,采用全球视角的跨文化传播也被包括其中,所以一些学者提出,传播是文化的进步。这种想法显示,在全球语境下,从一种文化的一个人角度出发的传播学要得到来自另一种文化的其他人的关注。考虑到人们进行传播时会有多重意义层面或多种意义维度发挥作用,于是人们意识到即使只是静静地互相观察,很多东西仍在高速运转。

有关传播的考虑之一是,人们如何根据文化语境而赋予意义。亚洲的高语境文化对传播的依赖不同于美国的低语境文化(Hall,2000)。在高语境文化中,传播强调集体意义、关系意义和未被言明的意义。在低语境文化中,传播强调个人意义、线性意义和以行动为导向的做法。高语境文化天生更关注和谐策略,要求来自低语境文化的人们学习传播的新方法。是不是东方的传播者更注意语境线索,因此能够更有效地表达意义呢?也许有关集体传播和关系传播的考虑会有利于通过传播实现和谐。

许多有关如何理解信息的理论——从有关“说服”的理论到有关语言处理的理论——依赖于人们拥有高速处理能力这样的想法。比如说Sherif的社会判断理论(Social Judgment Theory)认为,当一个人听其他人谈论世界时,这个人会根据态度(1.接收;2.反对;3.不予置评)而“自动地”做出决定。从意义的层面出发,可以说接收者在接收到一定的想法之后会立即自发地将之归入以上三类之一。在中国文化和在美国文化中,这样的处理过程是以同样的方式完成的吗?在美国的低语境方式中,接收者会快速决定是否相信该想法为真,自己是否同意。不仅如此,上述理论还认为,多个想法中的一个会成为其他想法的“锚点”(anchor point)。虽然这些想法的意义也许只有简单的描述,但个人接受的意义大概是按照自己最喜欢的想法来组织的——这种最喜欢的想法就是“锚”,标志着人们“自我”的参与。

其他理论认为,美国人在处理接收到的信息,或多或少地更加注重论据的细节。根据思考可能性模式(Elaboration Likelihood Model,Petty&Cacioppo,1986,1990),中心途径(central route)被用于美国人受到激励的、可以对提供的特别根据加以思考的地方;边缘途径(peripheral route)被用于处理更为表面的信息。在没有明显或是有意识的选择的情况下,这两种途径皆发挥作用。根据思考可能性模式,注意的层面会在中心途径和边缘途径之间变化。在保护信息接收者利益的同时,人们以一种有效率的方式思考世界。美国人在其直接传播之后是有目的的。对中国传播的研究是否能获得同样的结论,这是个很有趣的问题。

就Baxter和Montgomery(1996)看来,亲近关系的推动力和收缩力是关系的辩证法。人们在进行交流时,按照三个维度来制造和决定信息的意义:(1)连贯性—分隔性;(2)确定性—不确定性;(3)开放性和封闭性。人们同时受到两个反方向力量的作用。关系的辩证法认为在亲近关系中必然会发生冲突。其中的某些内容似乎更适用于“高语境”:联系性、不确定性和开放性。与此相对,低语境传播在性质上显得更为独立、确定和封闭。Baxter和Montgomery还说到关系的“混乱”(messiness)。对于传播来说是不存在最终的解决办法的,这似乎与低语境文化的做法相统一。许多传播工作都是在缺乏充分思考的情况下完成的。相反,传播的发生是直觉性的、高速的。人们还知道,传播过程中的密切留意是非常累人的。人们通过认知系统,对不同种类、不同作用的意义加以构建和指派,以应对关系,在其辩证张力中保持平衡。人们应该维持关系。意义处在混乱复杂的联系之中,也许被观察到也许未被观察到,也许是明示的也许是推断的。每个人都有推断意义的经历,这与预先确定的意义是相对的。

其他传播理论认为,意义、认知和目的的不同层面是传播过程及伴随而生的高/低语境的一部分。比如说,违背期望理论(Expectancy Violation Theory)认为,当人们进行传播时,如果他们所期望发生的没有发生,他们就会心烦意乱,会对违背的意义加以解释(Burgoon,1978)。也许在这里,人们发现自己完全运作于表层之下。此外,意义、认知和目的的层面一起发挥作用,成为一个系统。在内向传播的层面上,人们接收刺激和赋予意义之处——无论是以语言形式还是非语言形式——认知系统会在不同的意义层面上加以解码和编码。内向传播过程将目的看得很重要:解释世界、协调他人、保护利益、实现说服(Shedletsky,1989)。在互联网的层面上——在互联网上,人们自由地分析来自远方的意义——人们是否更多地受到文化价值观的影响?换句话说,人们是否更多地基于文化预期而非个人经验来赋予意义?

观察到的行为、观察到的符号(表面)和推断的行为(潜在)的综合对传播中“发生了什么”做出了解释。人们必须超越可观察到的表面、在潜在的精神或心理领域决定传播事件的意义。也许认知领域在集体主义文化中比在个人主义文化中更为复杂。对于美国的传播者来说,创造意义基本上是一种认知方面的壮举。对于中国人来说,传播者是通过集体主义文化而发挥作用。意义在所有文化中都要求复杂、潜在的处理过程。即使是用手指示这样连几个月大的婴儿都会做的简单行为,也与理解心理的深层领域——并非直接观察到——有密切的关系。

框架(Framework)

在福柯口中,话语的意义被称作“解释的框架”(1982)。对于新朋和老友、小孩儿和同龄人、上司和下属,我们的说法方式不同。我们可以将这些不同种类的意义视作是在不同的层面发挥作用。Pepper(1970)曾对所谓“世界假说”——我们对世界的基本信仰——加以叙述。他说,人们通常的陈述包括三部分:(1)内容,这是字面上讨论的东西(比如,“我们明天要见李先生”);(2)态度,是指在说“李先生非常帮忙”时的确定/信任程度;(3)信任的原因,比如有关他明天计划的Email,之前的正面经历,不止一次实现和谐的感受。

理论学者们曾将框架描述为一种叙述、计划、记录、梗概、民间心理、文化、态度和信仰、神化和符号系统。框架与记忆相伴而生。通过记忆,一个人对当下传播的分析被保存下来用于将来的参考。情感——感觉或情绪态度——与记忆及分析共生。人们会回忆,在传播过程中或是在传播活动之后,人们感觉到的紧张、联系、幸福、负罪、和谐或其他情绪。人们对感受的记忆可能会比对引起此感受的原因的记忆更牢固。

某些理论学者提出,框架的作用不仅在于帮助个人理解经验,还在于允许与他人有传播经历(Shotter,1990)。Zhou和Moy(2007)讨论了“互联网如何对今日中国的许多基本要素进行框架组织”的问题。虽然中国只有10%的人口使用互联网,但是信息和影响已经进入其他媒介,并继而影响到不能上网的人。Wu(2005)提出,互联网在说服方面的影响力在中国已经势不可当——就像在美国一样。可以说,互联网的影响力构筑了传播的某些类型框架。

总结(Conclusions)

本文提出,光用符号无法完全解释“传播中发生了什么”这个问题。相反,问题的答案与交流发生的框架/语境紧密相连(Shotter,1990)。当人们对传播加以定位时(Bransford&Stein,1993),人们通过语境来理解意义。框架的概念会给表面意义和潜在意义的思想带来启发。从某种程度上说,“潜在”是指示“框架”或“知识体系”的另外一种说法;而“框架”/“知识体系”对需要理解和记忆的表面内容构建了框架。“潜在”还可以是“共享意义体系”的另一种说法,这种共享意义体系对于表面的传播来说,是“台下的、支持性的、幕后的”。潜在意义包括相关历史、语境、共有知识、文化视角、规则等。同样重要的还有传播者相互之间的态度,或者说是对世界上其他东西、他们的角色、信仰和知识所抱的态度。

在对“在传播中利用意义实现和谐”这个问题进行思考时,本文考察了与东西方传播者相关的不同过程。为了回答“传播事件中发生了什么”这个问题,我们必须分析意义的不同层面(或者种类):

1.内容(content)

2.文化价值观(cultural values)

3.明确的(explicit)

4.和谐的联系(harmonious connection)

5.暗示的(implicit)

6.互动的(interactional)

7.字面的(literal)

8.隐喻的(metaphorical)

9.关系的(relational)

我们引入“框架”的概念来讨论参与理解语境线索的信息种类。与框架相联系,相关概念包括叙述、信仰、态度、情感和记忆等;它们对于意义的产生来说都举足轻重。我们不想说这样的理论意味着非此即彼的关系、对比和冲突,但是这些理论确实指向综合起来的各种维度。比如我们可以参考社会渗透理论(Social Penetration Theory,Altman&Taylor,1973)的一个比喻,把一个人的个性视作一个洋葱,别人得把外表层层拨开才能看到这个人的内心。虽然外表层次的比喻可以说得通,但是在传播语境中创造意义并不止于此,因为隐藏在表面下的东西往往超乎人们的想象。所以在传播事件发生之前,许多意义已经被植入了。

不仅如此,有效地关注于他人的传播者增加了通过传播实现和谐的机会。基于相互认识的知识,人们在不同的层面上传播。他们的传播交流创造了相互联系的基础。这种框架的联系影响着他们对意义的建构。令人惊讶的是,人际形式的互联网传播也会寻求与面对面传播相同的联系方式。对于通过传播实现和谐来说,没有什么客观的东西,因为每个人的看法都依赖于各自的立场。不过,当传播者从他人的视角出发产生“移情”,就可能得到一个和谐的结果。在描述传播过程时,人们不能以因果关系来思考。很难准确预测哪个层面或者是一个特定层面上的哪个因素会带来和谐的解释。传播者们可能不知道什么时候或者为什么一个特定的潜在层面会被找到。当人们将理解的框架定在他人处——无论这会如何困难——人们就可以实现平衡、接受和开放。传播意义可以将人们带上通往和谐的途径。也许,在追求突破表面、进入深层的更有效的跨文化传播时,这些想法可以提供一定的基础。

本文英文原文发表于[China Media Research.2008;4(4)]

References

Altman,I.&Taylor,D.(1973).Social penetration:The development of interpersonal relationships.New York:Holt,Rinehart and Winston.

An,D.(2007,August).Advertising visuals in global brands'local websites:A sixcountry comparison.International Journal of A dvertising,26(3),303332.

Banks,S.&Banks,A.(2000).Reading‘The Critical Life’:Autoethnography as pedagogy.Communication Education,49(3),233.

Baxter,L.A.&Montgomery,B.M.(1996).Relating:Dialogues and dialectics.New York:Guilford.

Blumer,H.(1969).Symbolic interactionism.Englewood Cliffs,NJ:Prentice Hall,p.2.

Bormann,E.(1972).Fantasy and rhetorical vision:The rhetorical criticism of social reality,Quarterly Journal of Speech,58,399.

Bormann,E.G.,Cragan,J.F.&Shields,D.C.(2001).Three decades of developing,grounding,and using symbolic convergence theory.Communication Yearbook.Philadelphia:Lawrence Erlbaum.

Bransford,J.D.&Stein,B.S.(1993).The ideal problem solver(2nd ed.).New York:Freeman.

Briam,C.(2007).Teaching in West Africa:Dig beneath the surface.Business Communication Quarterly,70(3),330333.

Broos,A.&Roe,K.(2005).Marginality in the information age:Is the gender gap really diminishing?Communications:The European Journal

of Communication Research,30(2),251260.

Burgoon,J.K.(1978).A communication model of personal space violations:Explication and an initial test.Human Communication Research,4,129142.

Cheong,P.(2007).Gender and perceived Internet efficacy:Examining secondary digital divide issues in Singapore.Women's Studies in Communication,30(2),205228.

Clark,H.H.(2003).Pointing and placing.In S.Kita(Ed.),Pointing:Where language,culture,and cognition meet(pp.243268).

Cronen,V.&Pearce,W.B.(1982).The Coordinated Management of Meaning:A theory of communication.In F.E.X.Dance(Ed.),Human communication theory(pp.6189).New York:Harper&Row.

Foucault,M.(1982).The archaeology of knowledge.London:Tavistock,p.80.

Goodwin,C.(2003).Pointing as situated practice.S.Kita(Ed.),In pointing:Where language,culture,and cognition meet(pp.217241).

Gudykunst,W.B.,Matsumoto,Y.,Ting Toomey,S.,Nishida,T.,Kim,K.&Heyman,S.(1996).The influence of cultural individualism collectivism,selfconstruals,and individual values on communication styles across cultures.Human Communication Research,22(4),510543.

Hall,E.T.(2000).Context and meaning.In L.A.Samovar&R.E.Porter(Eds.),Intercultural communication:A reader(9th ed.).(pp.3443).Belmont,CA:Wadsworth.

Jacobs,A.(2008,May 13).China's quake response is unusually open.In ternational Herald Tribune.Retrieved May 13,2008,from http://www.iht.com/articles/2008/05/13asiaresponse.php.

Kessler-Harris,A.(2003).In pursuit of equity:Women,men,and the quest for economic citizenship in 20thcentury America.New York:Oxford University Press.

Labov,W.(1972).Rules for ritual insults.In D.Sudnow(Ed.),Studies in social interaction(pp.120169).New York:The Free Press.

Lee,H.(2005).Implosion,virtuality,and interaction in an Internet discussion group.Information,Communication&Society,8(1),4763.

Pepper,S.(1970).World hypotheses.Berkeley,CA:University of California Press.

Petty,R.E.&Cacioppo,J.T.(1986).Communication and persuasion:Central and peripheral routes to attitude change.New York:Springer Verlag.

Petty,R.E.&Cacioppo,J.T.(1990).Involvement and persuasion:Tradition versus integration.Psychological Bulletin.107,367374.

Prendergast,G.&Hwa,H.(2003).An Asian perspective of offensive advertising on the web.International Journal of A dvertising,22(3),393.

Salzmann,Z.(1998).Language,culture,and society:An introduction to linguistic anthropology(2nd ed.).Boulder,CO:Westview Press.

Samovar,L.A.,Porter,R.E.&Mc-Daniel,E.R.(2008).Intercultural communication:A reader.Stamford,CT:Wadsworth.

Shedletsky,L.(1989).Meaning and mind:An intrapersonal approach to human communication.Annandale,VA:Speech Communication Association.

Shedletsky,L.J.&Aitken,J.E.(2004).Human communication on the Internet.Boston:Allyn&Bacon.

Sherif,M.(1936).The psychology of social norms.New York:Harper& Brothers.

Shotter,J.(1990).The social construction of forgetting and remembering.In D.Middleton and D.Edwards,(eds.),Collective memory(pp.120138).London:Sage Publications.

Stone,L.(2007,June).Japanese girls and guns.Business Communication Quarterly,70(2),230205.

Tannen,D.(1990).You just don't understand:Women and men in conversation.New York:William Morrow.

Tracy,K.(2002).Everyday talk.New York:The Guilford Press.

Tuinstra,F.(2006).Puzzling contradictions of China's Internet journalism.Nieman Reports,60(4),5052.

Walther,J.B.,Loh,T.&Granka,L.(2005).Let me count the ways:The interchange of verbal and nonverbal cues in computermediated and facetoface affinity.Journal of Language and Social Psychology,24,3665.

Wierzbicka,A.(2006).English.meaning and culture.Oxford:Oxford University Press.

Wu,X.(2005,September).Red Net over China:China's new online media order and its implications.Asian Journal of Communication,15(2),215227.

Zhou,B.(2006).Audience research trends in mainland China:An analysis of three major journalism and mass communication journals,19852002.Asian Journal of Communication,16(2),119131.

Zhou,N.&Belk,R.(2004).Chinese consumer readings of global and local advertising appeals.Journal of A dvertising,33(3),6376.

Zhou,Y.&Moy,P.(2007).Parsing framing processes:The interplay between online public opinion and media coverage.Journal of Communication,57(1),7998.

The Internet and a Theory of Meaning Making

for Communication Harmony

Joan E.Aitken*,Leonard J.Shedletsky**

(*Park University,**University of Southern Maine)

Translator:J.Z.Edmondson

(Zhejiang University)

Abstract:The authors argue for a theory of meaningmaking through communication in order to achieve harmony.If one thinks of harmony as a balance of acceptance,this kind of accord is possible through understanding and nonjudgmental openmindedness of the messages of another individual.Harmony does not necessarily mean agreement,but a type of synchronization of tolerance,belief,feelings,or values.An exploration of ideas about meaning is offered for theorybuilding.The various levels of meaning affect the way indi

viduals make sense in communication.Using cultural and Internet examples,the authors suggest an approach for improving communication harmony by adapting to others and using contextual cues.

Keywords:communication,meaning,meaningmaking,sensemaking,context,theorybuilding,Internet,intercultural communication,mediated communication,China,Chinese,PRC

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。