1982年,在英国开放大学出版的一本为“大众传播与社会”课程而专门编写的教材《文化、社会与媒体:批判性观点》中,霍尔把传播理论明确区分为主流的和替代性的两种取向。所谓主流的传播理论以20世纪40年代到60年代的美国实证主义传播研究为代表,而替代性的也就是批判性的传播理论则以英国文化研究学统的传播研究为代表[1]。霍尔的关注点在于这两种取向之间“断裂”的症结——意识形态的被压抑和再发现,他认为美国传播理论遮蔽了其理论假设的意识形态倾向,他对美国实证主义传播理论的批判是从去蔽开始的。

如果认为美国的主流传播学仅仅是“行政研究”(administrative research),仅仅是为选举或者营销出谋划策的,不是偏见,就是无知。从20世纪30年代到50年代,美国社会学界和传播研究对所谓的“大众社会”的批判,一直是与在美国工作的法兰克福学派对文化工业的批判交织在一起的。当然,对于媒介在影响原子化个人的观点上,用实证手段进行测量的传播研究往往在结论上互相对立,也就是我们经常说的强效果论和弱效果论。主流的传播研究对媒介的所谓“负功能”(dysfunction)一直保有清醒的头脑,并且他们对美国的传播研究为什么较少批判的倾向也是了然在心。美国传播研究的重要人物拉扎斯菲尔德在1941年就已经提出传播研究有“行政的”与“批判的”之分。1947年在拉扎斯菲尔德和社会学家罗伯特·默顿合作的文章《大众传播、流行趣味与组织化的社会行为》(Mass Communication,Popular Taste and Organized Social Action)中提出大众传播的负功能是一种“麻醉性的机能失调”,表现在大众身上就是“政治上的冷漠和呆滞”。对大众传媒是如何为现行体制服务的,他们也有非常清醒的认识:“媒介不仅继续肯定现有状态,在同样的程度上,它们不能提出社会结构的基本问题。商业赞助的大众媒介的导向是尊奉主义(conformism),很少提供对社会进行批判评估的基础,由此,媒介并非直接但是非常有效地遏止了真正的、中肯切题的批判视野的发展。”[2]

但是,如果这个社会结构本身是没有问题的话,那么这种批判也就是无效的。于是功能主义社会学或者传播研究虽然能够发现一些所谓传播的负功能,由于对社会的制度、结构与组织在根本上是认同的,学者们的这些发现是为了治疗,说到底就是为了维护现有的社会秩序。霍尔也是从这个角度说不能“低估”主流范式的传播研究的。

“二战”结束之后,伴随着法兰克福学派的撤退,伴随着冷战的开始以及美国国内麦卡锡主义的盛行,在20世纪50年代到60年代的美国社会学界,尤其是新一代的社会学家,开始对以法兰克福学派为代表的欧洲社会学理论进行全面的清算。法兰克福学派把在纳粹德国遭遇的法西斯主义和在美国看到的大众社会都归结为一种文化上的极权主义。“二战”结束后,美国亟须发展出一套可以将西方民主国家的社会结构与极权国家的政治系统区分开来的理论,因为当时对大众社会的批判往往将两者混为一谈。

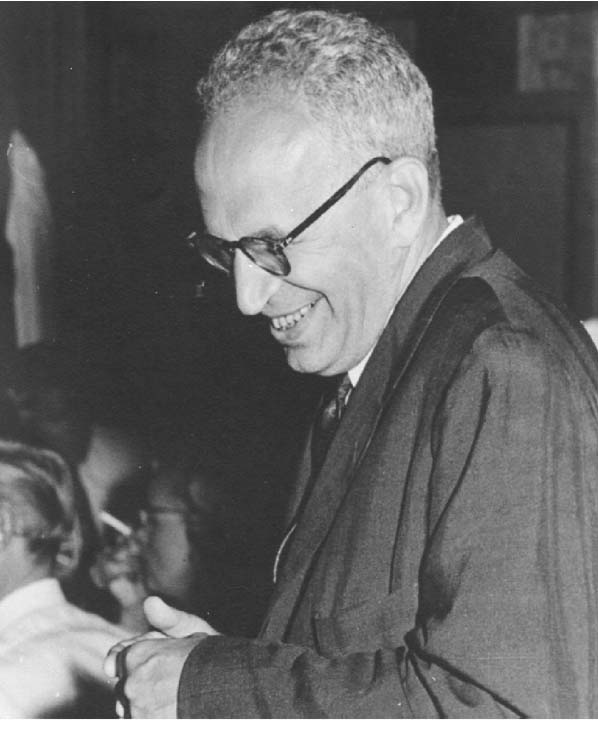

保罗·拉扎斯菲尔德(Paul F.Lazarsfeld,1901—1976),出生于奥地利的美国应用社会学家,美国传播学的奠基者之一。

罗伯特·金·默顿(Robert K.Merton,1910—2003),美国著名的社会学家,代表著作《社会理论和社会结构》享有盛名。

诸如席尔斯(Shils)和贝尔(Bell)这样的理论家就试图将“大众社会”的概念从贬义向褒义转变。席尔斯认为对大众社会的批判是一种过度的精英主义的立场,所谓大众社会中的许多负面现象,比如富有情感的有机社区(organic community)的解体、传统的联系与义务的衰微、既有阶级力量的削弱等等,如果换一种角度来看,这些现象恰恰是民主政治落实的过程。社会学理论中的自由多元主义传统就是经由对大众社会传统的批判而浮现出来的。贝尔的“意识形态终结论”也是与其一脉相承的[3]。而此时主流传播理论当中正值“有限效果论”盛行之时,媒介也从大众社会的坏蛋(强效果论所证实的)摇身变为自由多元主义社会中的英雄了(它是自由表达各种意见的管道)。

霍尔对美国实证主义传播研究的批判,并非否认其效果研究本身的有效性,而是质疑实证主义传播研究的前提假设、问题设置(problematic)。与其说霍尔批判的是美国的传播理论,不如说是美国的社会学理论。从某种意义上来说,传播的效果研究只是美国社会学的一个部分,或一个工具。其实无所谓强效果或者弱效果,只要自由多元主义社会观本身是不证自明的,正功能和负功能都可以整合到那个完备的社会结构和组织当中去。在霍尔看来,认定自由多元主义的社会模式是普遍、自然和毋庸置疑的,这本身就是一种对意识形态的遮蔽,而传播的效果研究由于其采用实证的检测手段,更加加剧了这种遮蔽效果:

霍尔对美国实证主义传播研究的批判,并非否认其效果研究本身的有效性,而是质疑实证主义传播研究的前提假设、问题设置(problematic)。

这种理论取向,虽然是以一副以经验为基础的科学面貌出现,实际上却植基于一组非常特定的政治与意识形态的前提。然而这些前提在这个理论中,却是毋庸检证,而直接充作理论的骨架与基础。它应该问的是“多元主义是否行得通”,但是他们只问“多元主义是如何地行得通”,接着精确地与经验性地来度量它运作的成效。明明就是预言与希望的混合物,用轻率的理论混合成冷酷顽固的行为主义,但长久以来,却把自己伪装成“纯粹科学”(pure science)[4]。

在霍尔看来,认定自由多元主义的社会模式是普遍、自然和毋庸置疑的,这本身就是一种对意识形态的遮蔽。

霍尔进一步质疑自由多元主义社会观。霍尔指出,美国社会学指涉的多元主义社会当中,对于一种规范或核心价值观的共识被认为是理所当然的。这种共识产生了某种权力,假如有些团体尚未成为“这个共识俱乐部的死忠会员”,他们最终会被整合进来的。因为,多元主义社会当中的公民在政治上得到了民主解放,在自由企业的经济中得到了经济解放,在文化上则都自觉地往中心价值观上靠拢。资本主义获得了前所未有的结构性保障。贝尔也是基于这种判断,向世人宣布,美国已经不再是个阶级社会了,“意识形态”这个古典问题已经被淘汰出局了,剩下的只是多元的各种集团之间的一些利益冲突而已[5]。然而,这些核心价值观是如何产生的?“在一个高度分化、不稳定的现代工业资本主义社会中,如何能自发性地产生对于‘核心价值系统’的全然共识?”霍尔认为,这些都是美国社会学没有说明也无法说明的问题。

在这种背景之下的传播理论自然视媒介为反映或表达共识的管道了。媒介讯息则是被简单地视为生产者的意向的反映。这个时期的效果研究发现媒介终究不是非常有影响力的。加上同时期受众研究当中发现的所谓“选择性的注意、理解和记忆”[6],传播理论和这个美国社会学相互帮衬得天衣无缝。

从这个角度来看,当时的传播研究和当时的多元主义社会观一起遮蔽了意识形态问题。要想去蔽,首先还是得从社会理论入手。霍尔借用社会学当中的“违常”理论(deviance theory),挑战“共识”这一问题范畴。违常理论认为,一个社会当中的边缘集团或群体,往往被当作在经验上是不可界定的,被统统归入违背共识的异常者。事实上,“有关‘异常’与‘有共识’的划分,并非天生的而是社会定义的”,“它们随着历史而改变”。霍尔用酗酒和吸食大麻的历史遭遇的变迁,说明“异常”定义其实是社会性和历史性的:“重要的是,喝酒的人有权将吸大麻的人定义为异常的。简而言之,在决定谁是拥有共识的人与谁要被贴上异常者的标签时,文化与社会的权力牵涉其中。”[7]

接下来人们就不得不质疑:“到底共识只是真正地自发产生,抑或是一个社会建构与建立正当性的复杂过程的结果?”[8]转换到传播研究当中,有限效果论就大可怀疑了:

如果媒介不只反映或“表达”了既成共识,而是倾向于将既存事物的结构予以加强或加以合法化的形势的定义(definition of situation)进行再生产,那么,一开始只是被视为一个加强支援的角色,就必须在共识形成的过程中,将媒介所扮演的角色重新概念化[9]。

更进一步,“如果媒介表现出有系统地支持着‘一组支配性的价值、信仰、仪式与制度性的程序,透过系统性且一致性的操作,牺牲了其他人的利益而有利于某些特定的人或族群,这不重要吗?’正视媒介的力量,把它看成是表意现实与定义事件何者为‘现实’的这个举动,所谓‘意识形态的终结’的说法也就被根本彻底地质疑了”[10]。

分析至此,传播理论或者社会科学理论当中的意识形态问题已经不是有或者无的问题了,而是看得见或者看不见的问题了。本章在开始时就提到美国的主流传播理论并非没有能力去发现这个意识形态的问题,还是在拉扎斯菲尔德和罗伯特·默顿的那篇文章中明明白白地写着:“大众媒介明显地通过曝光异常行为的方式来对社会规范作重新肯定。研究这些重新肯定的规范的特殊范围将会给我们提供一个清楚的指标,去考察媒介所对付的问题,对于社会结构而言,是处在边缘还是中心地带。”[11]对于这种观察,拉扎斯菲尔德和默顿并没有将其回溯到一个复杂的意识形态地图当中,而只是作了一种功能性的解释。霍尔的所谓“意识形态的再发现”就是在这个意义上说的。随着意识形态在媒介研究中的复活,霍尔展开了一种完全不同的媒介功能观。

传播理论或者社会科学理论当中的意识形态问题已经不是有或者无的问题了,而是看得见或者看不见的问题了。

对于这种观察,拉扎斯菲尔德和默顿并没有将其回溯到一个复杂的意识形态地图当中,而只是作了一种功能性的解释。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。