1.存在公共产品误区

由于对文化资源产权主体的认识和确权操作存有误区,长期以来,这类资源一直被视为纯粹公共产品,可以低成本或无成本使用,因此,在少数民族文化旅游资源开发中,“搭便车”、资源收益外溢已成为常态,有关资源的产权争议及利益分配矛盾非常突出。在一些少数民族地区,文化旅游资源开发成本低、投入少,政府部门、旅游开发企业通过划地为界圈收门票即可快速实现收益。由于缺乏规制,受财富效应的巨大刺激,外部力量介入资源分割也就成为必然。跨界经营突出、资源退化严重,使得以文化资源为旅游资源的少数民族群众利益受损。文化旅游资源产权不明晰,社会普遍视少数民族文化旅游资源为公共性资源,可以无边界地利用,在现代商业掠夺的冲击下少数民族逐渐丧失对自身文化资源开发的权利,出现对自身传统文化消极对待、消极保护的“公共性民族文化的悲剧”[1]。如云南省玉溪市新平傣族彝族自治县、元江哈尼族彝族傣族自治县是云南花腰傣的聚居地,两县政府部门为发展旅游业,由官方组织“泼水节”节日活动。由于花腰傣无“泼水节”习俗,当地群众从心理上无法认同这一人为安排的节日,自然就谈不上所谓的文化资源保护。再如丽江市宁蒗县泸沽湖景区一些导游对摩梭人走婚习俗的随意解读,以此来取悦传统知识不足的游客,不仅使摩梭人感到愤怒和委屈,而且其引以为豪的走婚习俗也引发外界误解。不仅如此,一些少数民族地区旅游资源的开发甚至限制了社区村民的生产活动、经营范围等,使这类社区不仅丧失其他收入机会,也导致当地因产业单一化而面临更大的风险。如元阳梯田的旅游资源开发,哈尼村民不仅难以从旅游资源开发中获益,甚至因为景区的限制,必须保留水田以体现梯田景观,村民因此丧失了通过多种种植增加收入的权利,对哈尼梯田农耕文化资源的保护也就丧失了积极性。

此外,在旅游业的发展中,旅游企业及对少数民族传统文化有喜好的游客和社会公众,一方面从这类资源的经营和欣赏中获利,另一方面也从商业营销角度及大众传播途径不断提升少数民族文化的社会周知。一些少数民族文化元素开始出现在市场领域,如泸沽湖管委会及景区推出的“女儿国”演唱组合,出版发行的《女儿国传奇之旅》画册;泸沽湖管委会和丽江泸沽湖摩梭文化演艺公司与北京保利演出公司、云南红土情工作室打造的《花楼恋歌——走进摩梭母系大家庭》原生态歌舞;一些“印象”类大型文化演出作品等,在收到社会好评的同时,其作为文化产品,产权归属虽然很明确,而其中使用的少数民族文化元素,作为一种文化资源不仅得到了市场认可,也获得了可观的商业利益,但这类资源的使用权、收益权如何解决依然是难题。

通过文化旅游产业实现少数民族地区社会经济的跨越式发展,既能体现要素优势,也能保持可持续性,但若文化旅游产业发展不能形成良性的利益分配机制,必然导致掠夺式经营和贫困问题的长期存在,不利于民族地区社会、经济、文化、生态的和谐发展。

2.少数民族社区边缘化

在少数民族地区旅游资源开发中,政府部门和旅游开发企业往往处于资源控制与信息掌控、资本实力和旅游资源经营的强势一方,随意将文化资源丰富的少数民族社区圈划为旅游景观收取门票,坐收文化资源之红利。在资源开发的决策、经营、分配等领域,当地少数民族群众没有知情权和话语权,更谈不上参与决策和掌控收益。其弱势地位决定他们只能被动地接受文化资源权益流失和传统文化商业化的现实。在矛盾频发的旅游资源开发收益分配环节,消极对抗等博弈行为因为缺乏制度性支撑,利益分配及再分配过程均表现出对当地少数民族群众的不公。如迪庆州国有独资公司迪庆州旅游投资集团下属的德钦梅里雪山国家公园开发经营有限公司,将基本上为藏区的梅里雪山方圆1000多平方公里圈划为旅游景区,并对原不属于收费景点的金沙江大湾、雾浓顶村、飞来寺等,于2011 年5月1日起收取几百元的套票费。而在这样的套票收费政策中,当地世居民族藏族及其他少数民族群众没有知情权、话语权,门票收入的分配方式及分配比例等均是未知数。即便是在参与式旅游发展模式受到广泛赞誉的泸沽湖旅游景区,政府及开发企业随意圈地建设泸沽湖“女儿国镇”旅游项目,也没有当地摩梭人、傈僳族、彝族村民的参与。[2]

少数民族文化旅游资源产权在所有者缺位的情况下,所有者主体也就失去了资源收益权,从而成为了文化旅游资源开发的旁观者。

3.主体利益缺乏制度约束

在法律框架内暂时还无法做到少数民族文化旅游资源确权的情况下,在旅游资源开发中,分配模式也因各个民族社区的旅游发展模式不同而各不相同。本书调研的三个少数民族旅游社区,无论是何种模式下的资源开发,由于缺乏资源收益分配的制度约束,地方政策、分配模式往往倾斜于市场力量的强势一方,即旅游开发企业。由于政府部门既作为相关利益者,又是监管者和利益协调者的尴尬角色,几乎所有的以文化资源作为旅游资源开发的景区,旅游开发企业实际上主导了利益分配。由于这类分配方式不是一种长效机制,旅游企业、少数民族社区、政府之间,就旅游参与度、就业、门票、土地、文化资源的保护等方面产生诸多的冲突。

(1)缺乏参与机制

在少数民族社区旅游发展中,虽然各级地方政府制定了相关的政策,引导和鼓励社区参与旅游业发展,但在实际运作中由于这类政策都是指导性政策,对旅游开发企业缺乏约束力。如何在社区参与的基础上吸纳村民在旅游景区就业,实际上还是村民和企业的博弈。以曼听村为例,村民参与旅游的方式仍然以家庭经营为主的旅游业服务(见表13),且农户与农户之间竞争激烈。旅游开发企业虽然招用了五个村寨的村民为公司员工,但在景区工作的村民比重仍然较低。企业1087人的员工中村民仅有257人,占公司员工总人数的23.64%。其中有100多人从事“泼水节”等歌舞演出活动,其余从事环卫、保安等工作。由于演出报酬水平太低,五个村寨中参加表演节目的年轻人越来越少。比如公司推出的“天天泼水节”,参加表演节目的全为其他村的中年妇女或老年妇女。由于在公司供职的村民受教育程度普遍较低,初中及以下文化程度214人,占到83.27%,不仅难以进入公司管理层取得较高的收入,即便是普通工作岗位,也因村民汉语水平较低,难以与游客沟通,无法适应工作岗位需要。因此,傣族园多年来的发展,仍未有效解决村民就业、收入增长等问题。仅靠低层次的工作及收入水平,还无法改变社区的农业经济结构现实,社区村民收入仍然依赖传统农业及橡胶种植等,仅有少数村民靠“傣家乐”维持生计。曼听村虽然是全国知名的少数民族旅游社区,但旅游业还没有成为社区村民的主要收入来源。由于少数民族农村社区旅游业参与机制的缺乏,旅游资源开发的利益也就难以真正得到体现。在这种经济结构状态下,社区居民作为农民群体以农业为主的身份短期内无法改变,多数村民仍以务农为主。一旦社区村民难以成为自主的旅游从业者,也就很难实现阶层的流动。

表13 曼听村民参与旅游方式

曼听村仅是全国众多的以文化资源作为景观资源,采用“公司+村寨+农户”模式的典型案例之一。实际上到今天为止,在社区旅游发展的管理中,不仅没有地方性的政策,也无全国性法规、政策来约束企业通过吸纳村民就业来提高参与度,或者制定专门的政策就村民进入景区管理层来约束、监督企业的经营行为。

(2)缺乏长效收入分配机制

景区门票问题一直都是民族村寨生态文化旅游景区的主要争端。既然文化资源产权归属不清,不能享受旅游收益,那么少数民族村民则通过其他经营方式如餐饮、接待等增加自己的收入,但村寨被划为景区后收取门票,门票价格的高低、能否享受门票分配等,也成为利益冲突的焦点。

以曼听村为例,村民主要以经营“傣家乐”项目作为自己的主要旅游收入,景区收取门票及门票价格过高限制了客流量,使村民收入减少。傣族园自1999 年10月开业以来,门票价格从最初的5元上涨到100元,团体票80元。随着门票的不断上涨,企业和村民的矛盾也不断升级。傣族园管理有限公司投资8700多万元,在无他业支撑的情况下,主要依靠门票收入来实现利润。而对曼听村民来说,门票价格过高,不仅抑制了客流量,而且门票价格几乎是村民“傣家乐”项目人均消费的两倍,在村民收入减少的同时,公司却通过门票获取了巨额收益。对景区的大门、泼水广场等设施的修建,村民则认为只是为公司“坐享其成”提供了便利。此外,景区门票收入缺乏公开性也是矛盾的焦点。公司虽然承诺从门票收入中对村民进行一定补偿,但由于门票收入由公司单方面掌控,财务数据的不公开、不透明,实际补偿结果很难体现门票收入的增长。因此村民与公司之间关于门票收入分成的博弈也就不可避免,门票分配方式成为利益冲突的另一表现。傣族园虽被称作是“公司+村寨+农户”模式的典型,村民享有一定程度的门票分红,但这个结果不是景区发展制度或者是产权制度的约定,而是村民和公司在长期的博弈中形成的分配的结果。傣族园的主要收入是门票,但村民获得的主要是土地租金收入,而非以文化旅游资源入股分红,也就无法从门票收入中获得稳定、长期的权益类所得。无论目前达成何种分配方式,都是一种短期行为。西双版纳傣族园景区的主要旅游资源傣家风情、干栏式竹楼、南传佛教寺庙、田园风光、服饰歌舞、节日盛典、传统手工艺等,其中文化旅游资源占据大半。而傣族园管理有限公司实际上通过租用土地的方式免费利用土地之上的附着物,坐拥文化旅游资源并依此作为公司的主要收入来源,而村民却没有从中获得直接的经济收益。

再以泸沽湖景区为例,泸沽湖景区资源是典型的少数民族文化景观与自然景观的结合,而泸沽湖景区门票是将自然景观和人文景观一并打包收取的。从2004年丽江市旅游管理局泸沽湖旅游风景区管理委员会挂牌,到2007年12月,门票收入达到1540万元,旅游综合收入1.8亿元;2012年泸沽湖景区共接待游客150.6万人次,门票收入3043.9万元;2013年1月至11月景区共接待游客209.8万人次,同比增长63.44%,景区门票收入4624.7万元。

虽然泸沽湖景区门票收入有一定的返还机制,但门票的收取依据及收入的再分配仍存有很大争议。一是泸沽湖景区的景观资源主要以摩梭人传统文化为主,在门票中无法体现其重要性;二是在返还给社区的门票收入基本上是一个模糊的概念。在泸沽湖景区,虽然洛水村、里格村旅游发展模式各有千秋,但都是景区内主要展现摩梭人传统文化的旅游社区,也是游客的主要目的地。在门票的分配中,不仅返还的比例低、缺乏依据,所返还的收入也无法体现在社区及村民的具体收入上,而且门票定价过高,一定程度上导致以散客自助游为主的洛水社区游客人数减少;三是旅游业发展虽然离不开对公共基础设施和公共服务的投入,为公众提供便利或提升景区的社会关注度,但机场建设、路网建设、生态文化环境保护等,本来就是政府公共财政需解决的问题之一,以门票收入来取代财政资金来源缺乏基本的法理基础。况且早在泸沽湖景区基础设施非常落后的条件下,洛水村的参与式旅游模式已在中外知名。

再从全国众多的文化名城、古镇、古村落旅游资源的开发模式来看,带有文化和历史积淀的古镇、古城、古村落等,在旅游开发中也大多是以圈地收取门票的方式来开发的,在全国著名的丽江古城、大理古城、和顺古镇、平遥古城、凤凰古城、江苏周庄、浙江西塘、安徽徽州、浙江乌镇9个著名古城、古镇中,有6座古城、古镇都采用了门票收费的模式。而门票和经营的管理方多为国有控股企业,以平遥古城为例,景区经营者为平遥旅游股份有限公司,其中平遥县国有资源管理公司控股81.25%。

虽然“关门收票”的旅游开发模式在国内已盛行二十几年,但有关的争议以及围绕门票利益分配的矛盾也一直不断增多。尽管单一风景名胜的产权属于国家已很明确,但古镇、古村落、民族村寨内建筑、风物、习俗等资源应属当地居民,其景观也是古镇、古村落、民族村寨居民长期生活共同创造的产物,政府在古镇、古村落、民族村寨区域内有征税及收取其他法定费用的权力以外,是否有对私有物权的处置权,是否有权对区域内的文化旅游资源进行圈定收费都存有极大的争议。

(3)缺乏社区资源利用与保护的平衡机制

如果资源的所有者利益得不到保障,那么所有者就会丧失对资源保护的兴趣和动力。在以少数民族文化资源作为景观资源的旅游社区,其文化资源的完整程度、生态性特点实际上决定了旅游收入是否能够持续增长。前文已经说过,传统文化的保护需要所有者的参与才能实现真正意义上的保护,但在现实领域,一旦少数民族社区、村民从文化资源中无法获益或获益较少,即不能通过旅游资源的开发利用来体现文化资源的价值,也无法实现由少数民族社区、村民参与的传统文化保护行动。以曼听村为例,由于村民从文化旅游资源开发中获益较少,对村民而言,代表傣族园内典型景观资源傣家竹楼并没有给自己带来实际的收入增长,因而开始选择新建新型、实用、低成本的水泥建筑。翻修或新建傣家干栏式竹楼的成本远高于钢筋水泥建筑或砖混建筑。如修建一座130平方米的干栏式傣楼,约要40万元,其中大部分是购置木材的成本,所需的主干木材需40年以上的生长周期,由于国内砍伐政策的限制,须从缅甸、泰国等国家进口,导致这类木材稀缺价高,而村民仅靠经营“傣家乐”项目来积累资金则非常困难。傣家竹楼建筑风格存废之争,也成为公司于村民间矛盾冲突不断升级的一个方面。在旅游公司和游客看来,傣家竹楼是景区主要的旅游吸引物,它的减少或变异会导致傣族园景区中独特资源景观价值的降低,最终影响客流量。但由于以土地使用权转让为基础的旅游资源开发模式,并未明确约定村民新建、修建住宅的风格,村民自然认为新建或者改变房屋建筑风格是自己理所应当的权利,加之缺乏旅游资源开发及收益分配参与机制,认为景区的长远发展和自己并没有直接的利害关系。尽管旅游开发公司对使用干栏式建筑的村民每户一次性补助15000元,但这些补偿仍不是长效保护机制。主体利益丧失所导致的少数民族文化资源的变异或消失的最重要原因,有关文化资源保护与利用的矛盾,只是利益博弈的表面现象,其根本原因仍是利益之争。众多的现象还表现在诸如民族服饰、民族语言、民族歌舞原有风貌的消失和变异等。这类文化资源虽然是显性的标志或符号,但因无利益体现的自我放弃、比较成本的经济选择,会导致一系列隐性文化发生质的改变甚至消失。从长远看,不仅降低了文化资源的可利用价值,也使少数民族地区旅游业的可持续发展丧失最基本的要素支撑。

(4)缺乏土地价值增值补偿机制

在我国,少数民族社区旅游业发展,乃至全国所面临的城市化过程中农村土地的征地拆迁补偿,一开始就面临着资源所有权的难题,旅游资源的开发实际上是依托土地资源的开发,从地理范围上来看,文化类资源旅游景区的土地资源开发范围大体与当地人世代聚居、生产、生活的地理范围相同,土地资源价格中并无文化资源价值的体现。而在土地资源开发上,“虽然我国法律规定资源国有或农村土地集体所有,但集体指的哪一级行政机构较为模糊,哪种实体可以行使土地集体所有权,对土地资源可以行使哪些权利等模糊状态导致了土地资源权利行使的混乱无序”[3],因此一旦发生资源权益之争,村民也无法明确自身的权利以及不知如何维权。各基层政府和集体经济组织实际上也不清楚自身的权力边界,双方都处在一个争取自身利益最大化的过程,多年来的利益博弈结果已经表明,基层政府部门总是胜出一方。因此,大量的以文化旅游资源为主的少数民族农村社区,由于文化资源产权没有界定,文化旅游资源与土地资源难以剥离,文化资源与土地资源被一并打包供旅游开发企业免费利用。

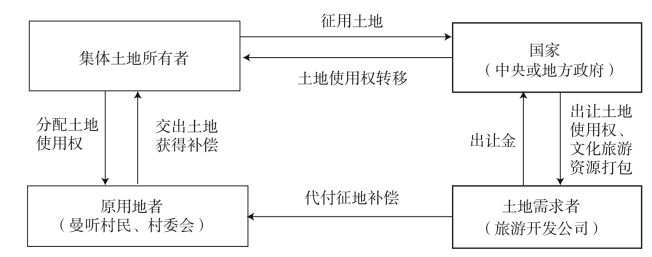

以曼听村为例,旅游开发企业以土地租用形式开发5个傣族村寨的旅游资源,租金为前十年每亩500元/年,以后每十年上涨25%,合同约定期限为 50年。其中土地租金是否包含关于5个村寨的文化旅游资源的价值,合同并未具体说明。且合同严格约定租期内村民不得将土地转租他人。受旅游开发的刺激,曼听村周边土地租金大幅上涨,虽然旅游开发企业与曼听村在有关土地租用协议中约定每十年上涨25%,但这个涨幅远赶不上景区周边地区土地租金上涨幅度。早在2009年,景区外土地租金上涨到每亩1200~1500元/年,已比景区内租金高出一倍。由于景区内土地资源更加稀缺,加上文化旅游资源的高额回报,其土地资源增值幅度远高于景区外的土地资。由此可见,公司支付给村民的土地租金补偿,不仅低于景区外部土地租金的上涨幅度,且由于规定村民不能将土地转租他人,村民也丧失了大量的土地价值增值机会。显见的土地租金差距打击了曼听村民供给旅游资源的积极性(见图25)。

图25 曼听村的文化旅游资源随土地打包出让模式

由于多数农村社区尚不能认识和判断其自身文化资源的商业价值,更无能力预测、汇集传统文化要素的土地的远期增值能力,所以得到的初次土地使用权转让补偿金较低,且一次性支付。但随着旅游业的发展,得益于文化旅游资源的吸引力和市场的高增长性回报,土地成为增值最快的稀缺资源,价格节节攀升,关于土地资源的增值回报利益诉求又引发新的矛盾,而这种矛盾的核心仍是文化资源的产权问题。

虽然在少数民族文化旅游资源的开发中存在众多的利益主体,且也有着各自不同的利益诉求,但总体来说,主要是少数民族村民或社区与旅游开发企业、政府三者之间围绕资源利益及分配方式产生冲突,其中,政府主体地位、企业主体地位相对明确,突出的问题则是少数民族文化资源的所有者主体模糊。在围绕利益分配方面所出现的矛盾,是以文化旅游资源作为景观资源的少数民族地区旅游业发展所出现的共有现象。要平衡这些矛盾,不能依靠这些利益主体之间的长期博弈,因为在长期的博弈过程中,利益集团有可能就此形成,且由于利益主体力量悬殊,博弈的结果往往是由矛盾演变为冲突。因此,完善的资源开发及利益分配制度设计,才是少数民族地区旅游业良性发展的基础。

如果站在政府部门和旅游开发企业的角度来考虑利益分配,那么政府部门和企业同样都有着合理的诉求。如果不是政府部门为民族地区提供大量的公共产品,民族地区的文化资源乃至其他各类资源开发的成本将会十分高昂,旅游开发企业出于风险和利益回报的考虑也不会贸然进入。这样,传统文化也难以成为经济资源,也难以实现流动。抛开文化旅游资源,仅就土地资源而言,土地资源不管是存在级差地租或级别地租,其本身不会实现价值增值,民族文化资源类旅游景区土地资源的价值增值,一方面源于文化旅游资源自身的魅力吸引,另一方面源于政府部门的公共产品投入和企业的投入,而城中村土地资源的增值则完全是坐享城市建设中公共产品大量提供的结果。因此,在少数民族文化旅游资源开发的利益分配中过度排斥政府部门和企业不仅不现实,而且也无助于资源所有者主体地位的明确。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。