二、材料的暗示与空间的浸润——密斯

这一问题看起来在密斯那里得到了解决。他延续了风格派对于空间的分解,但是又摒弃了风格派对于非物质化材料——彩色涂料的偏爱,从而保有了材料的物质化区分。

从他20世纪20年代早期对于砖的苛求(58),到其巴塞罗那馆中石材的表演,及至到美国后,这两种材料与钢材的组合,无一不显示出密斯与欧洲早期现代主义先锋建筑师们在材料使用上的区别。而就材料的显现来说,巴塞罗那展览馆几乎可以算是他最为成功的例子,因为无论其早期的砖住宅,还是其后期的钢框架建筑,都有一种约减材料的倾向。相反,在巴塞罗那馆中,各种材料以其独特的感性特质参与了一场流畅婉转的协奏。从空间上来说,这一建筑也几乎可以说是风格派空间内涵最精湛的表达。

1.材料与空间的双重渗透与浸润

当盒体分解为板片,建筑构件间的几何关系——板与板之间关系的“连”和“断”显示出前所未有的重要性,而板片自身在视觉上的透明性——板的“隔”与“透”则进一步影响了空间自身的质量及空间与空间之间的关系。此时,被解放而不再封闭的空间不再拥有明确的边界,也不再被清楚明确地界定,实体性构件(板片)在相互之间以一种暗示的方式来建立空间的区域性,而不是以闭合的边界来界定独立的单元性空间。由于这种暗示而非界定的特质,各空间区域呈现出一种内在的模糊性,其自身范围的外溢与内收同时发生,对于相邻空间区域的“侵占”与被“侵占”也同时进行。另一方面,从材料来说,由于板片以独立的形态出现,对于观者的知觉性体验而言,不同材质的板片之间也发生相互的影响,产生另一种“侵占”与被“侵占”的关系,呈现出一种类似形式感知上的“格式塔”效果。于是,在板片的连断之间,材料与空间形成了双重的渗透与浸润。

不言而喻的是,密斯1929年的巴塞罗那馆正是上述描述与分析的实物模型,它也成为挖掘这一材料与空间组织方式之潜力的理想建筑。

在这一建筑中,和屋顶、基座的单纯用材相比,在其垂直面上出现的材料则十分多样。玻璃包括绿色、灰色、乳白色,并且其透明度也有显著差别。石材则有罗马灰华岩,绿色提诺斯大理石,绿色阿尔宾大理石以及玛瑙石。它们的加工精度和几何尺寸也达到了惊人的尺度:玛瑙石为2.35m×1.55m×0.03m,玻璃则甚至超过3.30m×3.30m。为了安全,当时的安装采用了全手工方式。得益于这些精湛的技艺,材料获得了一种强烈的平面感和精确的几何性。

这些材料的相互位置关系不仅限定了空间区域,也区分了空间的等级关系。在建筑中用作接待的中心区域,密斯布置了三个分离的色彩平面:玛瑙石条纹的金色光泽,标定出会面仪式区域的黑色地毯,以及挂在玻璃前的红色丝质帷幕,它们也是德国国旗的三种颜色(图3-19)。另外,它的主体空间两侧使用的是烟灰色玻璃,朝向小庭院的端头则是灰绿色玻璃,这种微妙的安排一方面能与小水池边上的绿色墙面相呼应,也强调了空间不同轴向的等级(图3-20)。

图3-19 巴塞罗那馆室内

图3-20 巴塞罗那馆中的材料配置

就空间特征而言,巴塞罗那馆具有一种典型而强烈的流动性。只是这种空间的流动并不意味着视觉障碍的消失,不是那种空无一物所带来的空旷——虽然在这样的建筑中空间显然是流动而不被阻滞的,而是不同空间区域之间的模糊性所带来的多重阅读的可能。就身在其中人的知觉体验来说,这是一种有重量的流动(图3-21)。这种流动性的知觉质量也被伊东丰雄在他的仙台媒体中心(Sendai Mediatheque,1995—2001)里所追求,巴塞罗那馆正是扮演了这一空间质量的原型。伊东说,巴塞罗那馆空间的流动性“不是那种飘忽的空气所具有的轻,而是一种被融化了的液体所蕴藏的重。……它让我们感觉到像是潜在水下观看,半透明或许可以更好地表述这一感受。我们在这一建筑中所经验到的不是那种空气流动(一般的感觉),而是一种在水下漫游和漂移的感受。”(59)在这一意义上,我们毋宁把“流动”称作“凝动”来区分轻与重的差异。

图3-21 巴塞罗那馆中的流动空间

像许多伟大的作品一样,在巴塞罗那馆中(以及在几乎同时进行的有着相似空间特征的土根哈特宅中),空间的流动性被从细节上进一步强化。

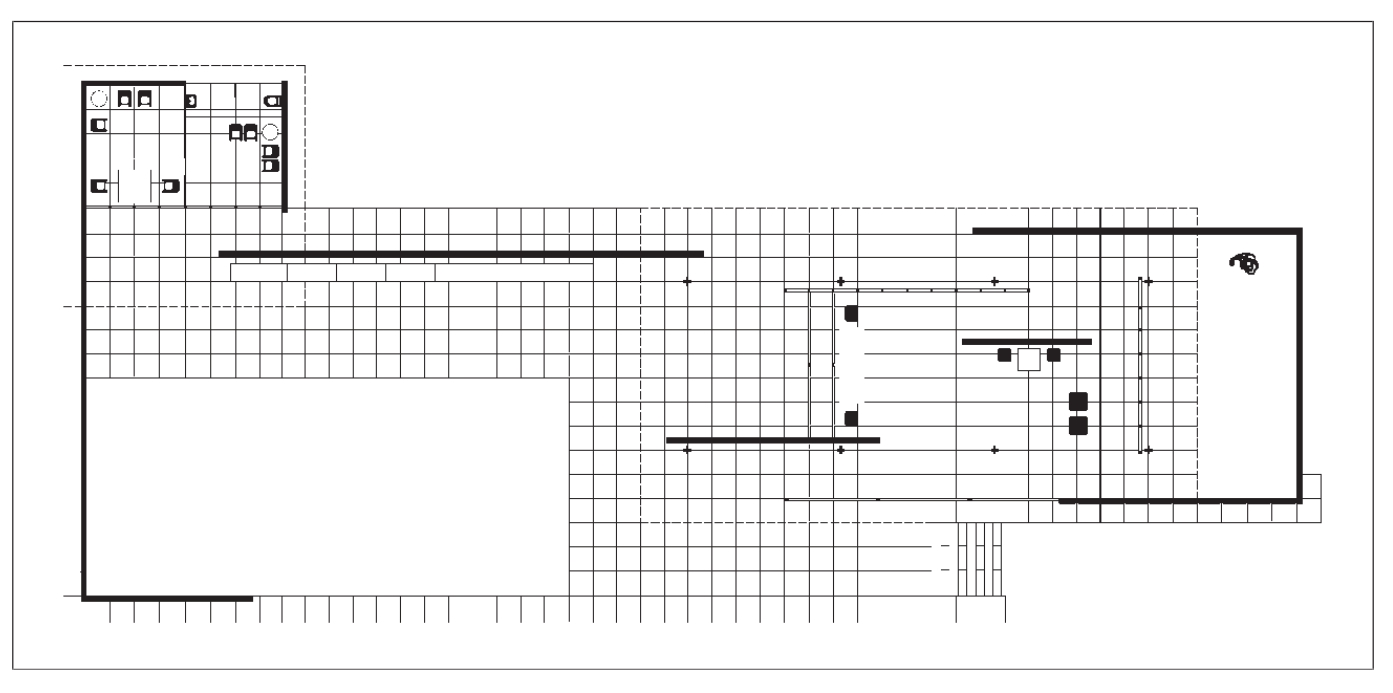

就墙体而言,虽然巴塞罗那馆几乎完全被格网所控制,但是,仔细研究根据建成建筑所绘的平面图,我们发现,它的墙体端部并不是如想象中那样落在格网的交点上,它们之间也几乎从未对齐过。这表明地面格网对于墙端位置并不具有绝对的控制作用,或者认为这些墙体的端部位置根本就是自由的。这一结果有可能是受石材模数以及端部构造等技术性因素的影响,但从空间的角度而言,我们宁可认为它是为了强化墙体滑移的趋势以塑造和加强空间的流动性。这一理解被墙体与轴线的关系进一步证实:外侧围合墙体及联结两片屋顶的灰华岩墙均落于网格线之上,而大屋顶下的四片独立墙体则不然——其中靠外侧的三片墙体(包括玻璃)向内偏移了大致相等的距离,居于中央的玛瑙石墙面则正好偏移了半个网格(图3-22)。这些相对于网格的偏移抑或契合应该是有意为之:它一方面通过与网格的关系暗示了垂直面的不同等级(契合显得最为稳定,而在室内偏移一半则凸显其特殊性),另一方面室内靠外侧的三片墙面的偏移制造了柱、墙及外部空间的新关系——偏移的距离使之不会被读作柱子外移而只是墙体内移,这种退让而非扩张的姿态强调了外侧廊道与端头小庭院空间的重要性(60)(图3-23)。

图3-22 巴塞罗那馆平面

图3-23 巴塞罗那馆端头外廊与庭院

而在另一个关键构件——柱——的细部设计上,十字形的截面固然如通常的评论那样强化了柱本身视觉上的小尺度,但是,在柯林·罗的解读中,这一细节还具有了丰富的空间内涵。在把十字形柱/圆柱与方形柱/H形柱/I形柱相比较时,罗这样来表述它们与空间特质之间的关联:“前者在空间意义上独立于墙体,后者则融入墙体并成为它的一个组成部分。……前者似乎是要把那些分隔墙推开,后者则像是要把它们拉近;前者对于空间中水平向的运动所造成的阻碍最小,后者则暗示一个更为实质性的终止;前者容易以自身为中心来限定一个空间,而后者则会作为外围护结构或是一个主要空间的外围的限定性构件。”(61)虽然密斯在1938年时,仍旧在雷瑟宅(Resor House)中使用了十字形钢柱,但随后很快就抛弃了这种做法,一起抛弃的还有那种所谓的自由平面,而这种同时性显然并非一种巧合。

与巴塞罗那馆相比,密斯到美国后的建筑中的方柱不再能像以前那样在一块光滑的平板下并且似乎还可以自由移动,无所羁绊。现在,它被置身于一个严格的梁架系统中,这些柱子也为分隔墙指示了确定的位置,而那些自由布置的墙体自然就消失了。空间中的“凝动”感逐渐消失,取而代之的是空间中“轻”的均质性。这样,一方面,把框架与分隔墙加以整合改变了空间特质;另一方面,这里对于梁与柱的联结的暴露则是向着建构形式的一种回归。弗兰姆普敦指出:“自这时起,密斯的关注由那种现代主义的普遍空间,转向了框架以及节点的首要性。这是一个极其重要的转变,因为它意味着那种现代(空间)与传统(建造)之间的对立不再通过在承重支柱与空间围护系统之间的省略来加以调和。”(62)

这似乎暗示着巴塞罗那馆的某种非建构性。在弗兰姆普敦的意义上,建构的首要要素在于对重力关系或者说结构体系的忠实表现,而从根本上来说,它事关建筑的建造性实质与它给予人的感官知觉之间的契合度,在于这一知觉效果能够在多大程度上真实地传达建筑的实质——不幸的是二者却常常不能完全统一。

2.效果(effect)与实质(reality)——真实性的界限

密斯广为引用的格言“我们没有形式的问题,只有建造的问题”以及他引用贝尔拉格的话“凡是构造不清晰之物均不应建造”言明了建造之于建筑的核心意义,以及他对于建筑中的真实性的追求。而弗兰姆普敦在《现代建筑——一部批判的历史》中,关于密斯的第18章更是以《密斯· 凡·德·罗与实质(reality)的意义》为题(63)。似乎真实性之于密斯的首要价值和意义是不言而喻的。然而,在巴塞罗那馆中(以及密斯其他的许多作品中),对于效果的追求却又要远远重于对真实性的忠实表达。

在《密斯·凡·德·罗的似是而非的对称性》一文中,英年早逝的英国著名建筑理论家罗宾·埃文思从多重角度重新阅读了这一建筑。文中关于结构真实性、视觉性(vision)、实在性(physicality)的探讨都指向了这样一个结论,那就是“密斯是一位(制造)模棱两可(ambiguity)的大师”,并且“如果密斯遵循什么逻辑的话,那只能是表象的逻辑(logic of appearance)。他的建筑的着眼点在于效果。效果是压倒一切的”(64)。他以一切可能的手段——材料、形式、尺度、明暗,……——来“欺骗”人有限的知觉能力,使得你一眼看去,无法发现被隐藏了的建筑的实质(65)。

建筑物的承重结构作为对于重力的回应,任何对于这种结构的建筑表现都理应表明荷载的传递,而不是隐藏它。然而密斯却总是在隐藏它,并且以各种各样的方式来隐藏它,从而达成一种非承重的“轻”的效果。在巴塞罗那馆,虽然不论从技术上还是从视觉上来说,柱子都是重要的承重构件,然而,那种建筑本体上的支承与被支承的关系在这里却是缺失的。吊顶所形成的无梁板建造方式的假象隐去了对于框架的表现——而在奥古斯特·贝瑞看来,这正是建构真实性的必备条件。此外,由于天花、柱、地板分别有着不同的材料,并且还似乎无限地水平向前延伸,使得任何一点点的固定感的建立都不再可能,相反,白色粉刷的屋顶像是独立于承重的支柱而在空中自由浮动。

细细的十字形钢柱并非独立的承重构件——否则墙体就完全可以与屋顶脱开,在那光滑的基座之下却是砖拱券砌筑而成,隐藏在屋面板及大理石墙体中却是一些钢制构件——因此在敲击时墙体咚咚作响。但是,大理石干挂的墙体像是实体墙一般,而台基也像是一块承重的平板,柱与墙的明确区分以及柱的规则与墙的不规则形成的强烈对比都提示了它们不同的功能。这么一种效果的达成并不符合,甚至完全有悖于建筑实质上的真实性。因此,埃文思说:“密斯的兴趣并非仅仅在于建造的真实,他感兴趣的其实更是对于这种真实性的表现(expression)。”(66)而“表现”则固然关乎实质,但更关乎效果了。

为了这种表现,密斯从外观上采用了不同的办法。在效果与实质的矛盾中,在对于结构的暴露或是表现中,表层材料具有了独特的意义。

3.再现(representation)与独立(autonomy)——表层材料的角色转换

美国时期密斯的一个重要特点在于其转向了对于钢框架的表现潜力的探索,但是这一结构并不能像钢筋混凝土那样直接暴露于外。此时,结构如何得到表达成为突出的问题,密斯的方法先是以金属类构件来再现真正的结构,而后这一再现的表层与真正的结构逐渐分离,直至西格拉姆大厦中的完全独立。

在矿物金属研究楼(Minerals and Metals Research Buildings,1942—1943)里,密斯第一次尝试了钢框架结构,工字钢柱与砖墙等宽(图3-24)。其后,在他的图书行政楼里,密斯意图使得结构在内外同时得到暴露。在其后完成的纪念会堂(Alumni Memorial Hall,1945—1946)中,由于承重的钢柱被混凝土包围,他不得不以一种再现的方式用角钢包住柱脚,再与工字钢进行组合形成独特的角部处理。但是这一个角钢组合在距离地面三皮砖的地方戛然而止,以此表明它事实上并非建造的实质(reality),而是对于这一实质的再现(图3-25)。值得注意的是,在这个建筑里,窗层的自承重系统与建筑的主结构框架系统并未脱离开,而在湖滨公寓(Lake Shore Apartment House,1951)里,二者已经在平面上得到分离,但是,窗层的自承重系统是紧贴着主结构框架的梁柱表面的(67)。此时,密集的工字钢的窗户直棂与同一尺寸的作为柱子再现物的工字钢——也正因为这种构件的同一性,使得它们各自都丧失了一部分自己的性格而在视觉上达致了一种新的建筑学特征——共同形成一种向上的动势和表现力(图3-26)。直到西格拉姆大厦,这两个系统才最终得到彻底分离,从而窗层的自承重系统成为了真正意义上的表皮——不仅从受力的角度来说如此,从建造的角度来看也更为清晰(图3-27)。与湖滨公寓相比较,西格拉姆大厦更为表皮化:湖滨公寓中以钢板贴面对于结构的再现此时被替换成为一整块的平板玻璃,除了表明自身在建构上的独立性,它们并不去再现或表达别的什么。

图3-24 矿物金属研究楼

图3-25 校友纪念会堂

图3-26 湖滨公寓

图3-27 西格拉姆大厦

表层材料由此完成了它自身的角色转换。就梁柱体系来说,由IIT(伊利诺伊理工学院)时期外围护结构中承重与非承重构件的纠缠,到湖滨公寓的表面焊接,直至西格拉姆大厦的彻底脱离。表层材料由对于另一种真实性的表达转而陈述自身的真实性。

只是,无论于结构还是表层,节点——不同材料的缝合以及各建筑构件之间的交接——对于它们在构成上的实在感都具有至关重要的意义,同时却又与空间存在一定的矛盾。

4.隐藏与暴露——节点的意义及其与空间的矛盾

如果说像通常所认为的那样,密斯最为关注的在于结构的逻辑性并且表达这一逻辑性,节点就应该得到充分的表现。而这似乎已经在密斯“上帝存在于细部之中”以及“建筑开始于两块砖的搭接”这一类格言中得到了验证。事实上,虽然有比特雷兹·克罗米娜对于密斯这一形象雄辩的辩驳(或许是诋毁)(68),节点确实在密斯的建筑中得到了尽可能清晰的表达。而之所以说是“尽可能”,意味着这种表达有它的限度,即不能因为表达的清晰性而影响效果的首要性。

就像弗兰姆普敦所注意到的,“除了家具设计以及大跨度结构以外,密斯倾向于弱化节点的连接属性以及对它的制作工艺的表现;在范斯沃斯宅的平焊节点中,这种技艺上的沉默或许可以说是达到了至臻理想的境界”(69)。(图3-28)因此,尽管密斯欣赏维奥莱-勒-迪克,并且自称受到贝尔拉格的深刻影响,他却并没有完全接受结构理性主义那种要暴露力的传递的原则,抑或是路易斯·康那种保留加工的痕迹作为一种装饰的做法。也因此他使用焊接来把连接尽可能地隐藏而不为人所见,并且,他还因此让悬挂的天花扮演一个独立的角色,而这种做法对于那些在结构更为理性的建筑师——贝瑞,康,伍重——来说是根本不可接受的。

图3-28 范斯沃斯宅外墙节点

然而如果从构件的空间意义来看,隐匿节点的做法则又无可厚非,毕竟于空间的塑造来说,节点因其非面性的特征而意义乏乏,甚至还对于空间的纯粹性造成障碍和干扰——这也是风格派把围合空间的构件简化为抽象板片并且不表达建造的原因。那么,密斯对于节点的态度不啻是在“实质的意义”与空间效果之间的徘徊与妥协。对于节点的隐匿还是显现的抉择,也再一次反映了效果与实质之间的两难处境,再一次测试了真实性的界限。

而为了效果,密斯不仅仅常常隐藏了节点,还对材料进行了约减。

虽然从理智而言,与路斯一样,密斯否定材料本身的优劣之分。可是也与路斯一样,他谨慎地选择为数不多的材料来实现他的建筑。他被称为“皮包骨头”的大师,玻璃与钢材料成为他不断深入探索的材料,而石材、木材等传统材料只是出现在一些局部的内墙饰面上。魏森霍夫展览期间由莉丽·赖茜引导的对于材料感官效果的偏爱虽然一直保留,但是对于材料的种类和色彩的选择却越来越局限和固定。他以此避免了材料的构成主义美学问题,即材料的搭配以及色彩的关系。而伴随着材料的约减,密斯的空间也发生了一个重大变化:由欧洲时期空间的流动转向他美国时期空间的均质性,两种特质分别为巴塞罗那馆和范斯沃斯宅所代表(70)。

虽然看起来前述风格派中隐匿与显现的悖论似乎在密斯这里得到了解决,但事实并非如此。无论是路斯的米勒宅,还是密斯的巴塞罗那馆,我们见到的材料并非就是建筑实际建造的材料。而里特维尔德的施罗德宅则根本就是以附加的一层颜色(paint)——而不是材料本身的色彩(color)——来区分。换句话说,它们对于空间的区分完全是以一种表面的材料(cladding)来进行,也从而在最终结果上有了室内二次设计的嫌疑。(虽然路斯一再强调是先有对于空间的构思,再有对于材质的选择和区分。)此时,墙体建造方式的问题不能回避:对于空间的区分是否也可以并且应该以结构的方式来进行?如果真的是这样,则路斯就不必在结构与表面之间作出刻意的区分,也不必把结构看作仅仅是“饰面”的支撑,甚至,把它看作是一些与建筑的“真正目的”并不一致的材料。

路易斯·康对于材料和空间的态度和方式便是一个可能的答案。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。