中国的转型[1]

(2005年8月)

摘 要

中国[2]这个世界人口最多的国家,正处于大转型的过程之中。本文将评估20多年来的中国经验,并建立一个框架来理解这一转型的主要特征。

在本文的第一部分,我们将展示中国经济取得的巨大成就,包括产出的快速增长,以及13亿中国人的日常生活在一代人的时间内由低收入水平向低中等收入水平的提升。另一方面,我们也指出,尽管在扩大经济自由权利、启动法治建设、最高领导人权力和平交接等方面取得了进步,但政治层面改革总体上进展缓慢。我们通过对“有中国特色的社会主义市场经济”这一官方用语的解释,来概括目前中国转型所处的状态:中国作为新兴市场经济体,与成熟的法治市场经济还相距甚远;中国追求“共同富裕”这一社会主义理想,但收入不平等正在不断扩大;中国共产党放弃了陈旧意识形态,但它的执政方式在许多方面与以往的运作方式相似。

在本文的第二部分,我们建立了一个理论框架来理解中国转型的某些最重要的特征。我们将中国转型看作执政党在一定的约束条件下追求最大化的结果:党在保持权力的约束下使经济增长最大化。经济增长目标可以从历史角度理解:中国有着五千年文明史,但在过去160年失去了世界领先地位,几代中国人将富强排在偏好顺序的优先位置。从这个约束条件下的最大化问题出发,可以很自然地理解邓小平的“两手都要硬”战略:一只手有力地保证党的执政权力,另一只手服务于尽快发展中国经济。结果证明,对于一个收入水平很低,偏好经济增长,以及倾向稳定(害怕混乱)和尊敬权威的国家来说,这是一个可行的战略。当共产党通过放松控制但又不丢失权力的老练方式支持转型时,可行集合扩展了。这一分析还指出,随着人民收入的增长,以及经济增长偏好转向更宽广的层面,如果收入不平等进一步扩大,未来转型将会面临不确定性。

一、引言

在这次国际经济学会世界大会的主席讲演中,J.科尔奈教授从两个方面评估了中东欧8个国家的转型。在日常生活方面,15年的转型带来很多失望。失望的部分原因,是参照标准变了——现在的参照标准已经转为发达的欧洲的水平;失望的另一部分原因则是现实方面的,证据表明大众的负面情绪非常强烈。但是,从历史的长期角度看,转型是巨大的成功:不仅仅经济和政治转向西方文明(所谓资本主义和民主),而且转型是快速、和平地完成的。短期的阵痛虽然不小,但从转型中获得的长期利益很大。不止如此,民主化的转型带来的各种政治权利有着内在价值,因此,转型本身也就有了内在价值。这反映了作为知识分子的J.科尔奈教授的偏好和价值判断,如他指出的那样,一个只关心日常生活的路人未必这样看。

当把目光从东欧转向中国时,我们不能不注意到中国转型与中东欧转型的显著不同。从日常生活方面看,中国的转型给13亿人带来了显著的经济利益,成绩斐然。但从历史的长期角度看,却具有多面性。在经济领域,中国和中东欧国家一样,转型也朝着西方文明的主流方向,即市场经济方向前进。但在政治领域,中国还没有走上主流的民主方向。目前还不清楚中国只是推迟了行动,还是根本不会向这个方向前进。无论属于哪一种情况,中国未来的政治转型都存在显著的不确定性。在这个意义上说,中国仍然处在大转型的过程之中。

这种两类转型之间的简单比较给人启发,也为我们的演讲提供了一个很好的出发点。接下来,我们的讲演分为两个部分,第一部分,即第二节,我们会概括中国转型的特点,并评估过去1/4世纪的中国经验;第二部分,即第三节,我们建立了一个理论框架,以帮助理解中国转型的一些主要特点;最后的第四节作简要总结。

二、中国转型的特征

在这一节我们将首先评估中国的经济表现:它的成就巨大,但问题也不少。接下来我们评估它的政治表现:这方面的进展缓慢,但也有所进步。最后,我们将中国的现状概括为“有中国特色的社会主义市场经济”,这个概念的每个词都作了谨慎的重新解读。

(一)经济成就巨大,但问题也不少

1978年是经济转型的起点。在这一年的12月份,中国共产党召开了一次历史性的会议,启动了被称作“改革开放”的转型。1978年的主要经济指标也成为中国人习惯采用的参照基准。如表1所示,根据中国官方统计数据,在1978年到2003年的25年间,中国国内生产总值(GDP)以每年9.4%的速度增长,GDP的规模每7.5年翻一番。这意味着在过去25年中,中国的GDP增长了9倍。考虑到人口增长的因素,人均GDP增长率在每年8%左右,每9年翻一番,2003年的中国人均GDP是1978年的7倍。2004年中国经济继续高速增长,该年增长率达到9.5%。同时,在这25年里,人均消费以每年7.8%的速度增长,与GDP增速大致相当。这表明中国经济增长并非以牺牲消费为代价的增长。

中国的高速增长有一个重要特征:它与中国的不断提高对外开放程度紧密联系。1978年,中国是世界上最为封闭的经济体之一,对外贸易总额只有200亿美元;2003年,对外贸易额超过8500亿美元,对外贸易占GDP的比重高达60%。2004年,对外贸易继续增长,贸易总额达到1.1万亿美元的历史新高。在这个意义上说,中国经济已经相当开放。

表1 中国的增长指标

注:*按照1990年物价计算。

资料来源:《中国统计年鉴》,中国统计出版社2004年版。

一些经济学家怀疑中国的增长速度是否被夸大了。如麦迪逊的估算显示,由于通货膨胀率被低估,中国经济增长速度可能被高估了1—2个百分点。但即使根据麦迪逊(Augus Madison)的估算,从增长率中扣除2个百分点,中国7.5%的增长率或6%的人均收入增长率,仍然非常可观。

不过,要证明中国的长期增长率被明显高估,并不是一件轻而易举的事情。高估的因素固然存在,低估的因素也同样存在,尤其是在私有部门和服务业贡献方面,低估的倾向尤其明显。而且,这种误差很可能是逆周期的。在经济低谷,中国的经济增长率可能被高估,一个明显的例子是1998年的官方公布的增长率是7.8%,而实际增长率普遍认为远远低于这个数字。而在经济高涨时期,增长率往往被低估。最近的例子是2003和2004年,官方公布的增长率在9%左右,而国际著名的几个投资银行都认为增长率应该在10%以上。

接着我们考察一些实物指标,这些指标不容易人为操纵。先看电话(固定电话和移动电话)、汽车、住房和高速公路建设,这些物品在进入中等收入水平的经济体中位置非常重要。如表2所示,电信服务业增长非常显著。到2005年7月,中国有超过7亿户固定电话用户,平均每两人使用一部电话。中国目前的手机用户量居世界第一。不过,手机用户的爆炸性增长是世界性现象,不足为奇。中国固定电话用户从1985年的300万户增长到2005年的3亿户,这看起来给人更加深刻的印象。汽车工业起点很低、增长很快,从1985年的不足50万辆,增加到1990年的150万辆,2004年超过500万辆。每千人客车保有量仍然很低,但增长率很高,1995年每千人拥有1辆车,到2004年每千人已拥有7辆车。房地产建设一直以来都是投资热潮的一个主要推动力量。1990年中国GDP的2%用于房地产投资,到2003年,将近8%的GDP投资于房地产。城市居民普查显示,人均居住面积从1978年的6.7平方米增长到2003年的23.7平方米。这意味着平均一个三口之家会拥有超过70平方米的居住面积。另一个指标是干线公路和超级高速公路的建设,这是国家基础设施建设的重要组成部分。1990年中国还几乎没有高速公路。从那时起,在不到15年的时间里,中国建设了3万公里的高速公路,总长度仅次于美国。

表2 中国实物增长指标

(续表)

注:(1)代表“住房(城市人均居住面积)”;(2)代表“房地产投资占GDP比例(%)”;(3)代表“高速公路总里程(公里)”。

资料来源:《中国统计年鉴》,中国统计出版社2004年版;

*来自CEIC数据库;

**来自http://news.xinhuanet.com/mobile/2005-07/21/content_3247568.htm;

***来自http://www.hc360.com;

平均汽车保有量数据来源于Economist Intelligence Unit。

表3与社会指标有关。首先,作为发展中国家,非农产业就业的增长是工业化的核心因素,也是提高居民生活水平的关键。1978年,中国非农产业的就业人数为1.18亿,2003年这个数字增长到3.59亿,中国每年平均创造的非农就业岗位在1000万左右,相当于匈牙利的全部人口。

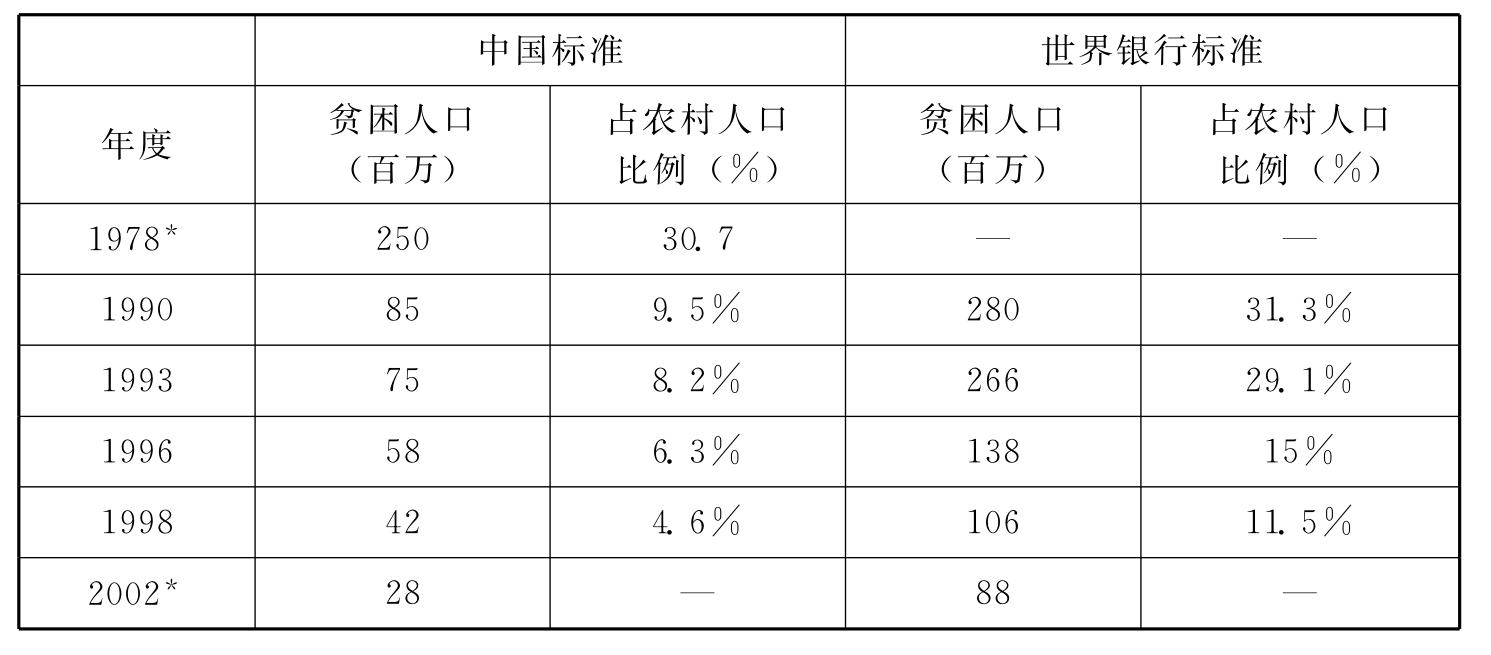

中国在减贫方面也取得了显著进步。在总人口持续增长的同时,不仅贫困人口所占的比重下降了,而且贫困人口的绝对数量也大幅降低。按照中国定义的贫困线,1978年到1998年间农村贫困人口从2.5亿(或农村人口的31%)减少到4200万(或农村人口的4.6%)。按世界银行定义的贫困线(每天1美元),中国贫困人口从1990年的2.8亿(或农村人口的31.3%)减少到1998年的1.06亿(或总人口的11.5%)。中国与印度一起,成为过去25年对世界减贫贡献最大的国家。既然这些国家的贫困是世界收入不平等的主要来源,虽然这些国家的国内收入差距扩大了,但就世界范围看,收入分配变得更为平均。

中国的成人识字率从1990年的77.7%增长到2002年的90.9%,高于大多数低中等收入国家。同一时期预期寿命从68.55岁增长到71.4岁,根据《2004年联合国人类发展报告》,这与爱沙尼亚和匈牙利相当,进入高中等收入国家的行列。

表3 中国的社会指标

资料来源:*《中国统计年鉴》,中国统计出版社2004年版;

**《人类发展报告2004》。

农村贫困人口

资料来源:世界银行数据库;

*http://www.usc.cuhk.edu.hk/wk_wzdetails.asp?id=4012。

中国的增长令人惊叹,但在世界各国的经济发展历史上也并非绝无仅有。中国的经济增长与东亚新兴经济体在更早的年代至1990年间的优异表现是一样的。图1中的人均收入增长率按照麦迪逊的数字6%计算(比官方数字8%低2个百分点),中国的增长接近于东亚新兴经济体增速较低的国家;如果不扣除这2个百分点,增速则接近于东亚经济体增速较高的国家。

中国的巨大经济成功并非没有问题。一个可能的问题是高速增长所依靠的资源被无效率地利用。可惜,不同增长核算的结果差别很大,而且这些差别通常很难加以解释。现在我们把注意力集中到伴随经济增长而出现的另外两个比较容易解释的问题上:不断加剧的不平等和腐败。

一些研究发现,除了80年代初期几年,整个转型期间中国收入不平等不断拉大。不仅城乡差距拉大,而且城市内部收入差距扩大,农村的收入差距也扩大了。这些研究测算了中国的总基尼系数在过去的10多年已经从1988年的0.39增长到0.44以上。在过去几年中,城市居民与农村居民之间的人均收入比率提高到3倍以上(如表4所示)。消费的不平等也与日俱增。从1991年到2003年,最富的20%和最穷的20%的人群之间的消费支出比从2.02增长到3.95,最富的10%和最穷的10%人群之间的消费支出比从2.42%增长到5.66%。

表4 中国的基尼系数和消费不平等

资料来源:1998年数据来自李实(2003):《中国个人收入分配研究回顾与展望》,载《经济学(季刊)》,2003年第2卷第2期,第379—403页;1995数据摘自李实、岳希明(2004):《中国城乡收入差距调查》,载《财经》,2004年第3/4期合刊。

**《中国统计年鉴》,中国统计出版社1992、2004年版。

腐败是一个公认的严重问题。中国的传媒频繁报道腐败案件。腐败在政府的所有层级、经济的每个领域蔓延,而金融部门和建筑行业格外严重。中国在腐败的位次较高并不让人感到惊讶。透明国际2004年发布的腐败指数(0为最腐败,10为最清廉)显示,中国得分为3.4,排名第71位。按照这一指数,中国的腐败程度超过秘鲁(67位)、泰国(64位)、墨西哥(64位),低于土耳其(77位)、俄罗斯(90位)、乌克兰(122位),如表5所示。

表5 腐败指数(CPI):国家和地区比较

CPI得分根据工商界对腐败程度的感受和国别分析得出,范围从0(最腐败)到10(最清廉)。

资料来源:透明国际(2004),www.transparency.org。

大众对于他们的生活满意度如何呢?根据盖洛普民意调查机构(The Gallup Organization)在2005年做的调查(如表6所示),近2/3的中国人说他们对自己的生活满意(12%非常满意,51%比较满意)。另一个比例数字是77%的中国人对他们的家庭生活满意(21%非常满意,56%比较满意),调查中另一项相似的数字表明中国人对他们的个人健康满意(32%非常满意,45%比较满意)。虽然家庭生活和个人健康是最满意的方面,家庭财务问题——尤其是储蓄和收入——却引起了最为广泛的不满。大部分人说,他们不满意自身的教育(55%)、家庭收入(58%),最不满意的是他们的存款数量(68%)。这是对富裕生活有更高期望的证据之一。

表6 中国:生活满意度和对未来的信心

资料来源:www.Gallup.org。

另一项Gallup调查让被调查者为他们个人的生活质量打分。在0—10分的范围内,2005年城市居民自我打分为4.73,而5年前他们打分为4.33;2005年农村居民自我打分为4.24,5年前他们打分为2.92,这一改善更为显著。在让调查者对5年后的生活质量打分时,中国人看起来对未来很有信心:城市居民为将来的生活打分6.48,而农村居民打分6.49。值得注意的是,预期的未来5年生活质量改善程度高于过去5年生活质量的实际改善。

总的来说,调查显示大多数中国人对他们的生活满意,也对自己的未来充满信心。但他们的期望也在提升,所以,他们不满意自己的教育、收入和储蓄。

(二)政治改革进展缓慢,但也有所进展

中国的民权和政治权利记录说明了它的政治状况。在若干机构编制的多种民权和政治权利、民主程度指数中,中国的得分都很低,这并不出人意料。以广泛采用的Freedom House编制的1—7分的指数为例,表7的政治权利栏显示了该指数的中国得分一直停留在7分(最不自由)上,并得到了“不自由”的总体评定。在2003年,中东欧各国都得分为1(最自由),并被总体评定为“自由”。其他东欧转型国家的评分各有不同。俄罗斯得分为5,乌克兰得分为4,都进入“部分自由”这一级。东亚国家和地区中,新加坡得分为5,只有“部分自由”;但韩国和中国台湾得分均为2,属于“自由”一级。值得注意的是,在民权这一栏,中国的得分从1990年代的7上升到2000年以来的6。政治权利方面的得分7和民权方面得分6这一组合,使中国总体级别被列为“不自由”。

表7 民权和政治权利指标:国家和地区比较

(续表)

注:“PR”表示“政治权利”(1=最自由,7=最不自由);“CL”表示“公民自由”(1=最自由,7=最不自由);“级别”指自由度的总体级别(“F”、“PF”、“NF”,分别表示“自由”、“部分自由”和“不自由”)

资料来源:Freedom House,www.freedomhouse.org.

毫无疑问,中国的政治自由化整体上进展缓慢。但中国在一些领域确实取得了一些进步,而以上指标却忽略了这些方面。乡村选举是一个备受关注的领域,不过它的重要性不能过分强调,因为按照中国宪法,村并不是政府的正式层级。讨论政治领域的进展时,我们将讨论以下三个值得关注的领域。

第一个领域是与扩展经济自由直接相关的个人权利。个人经济自由已经大为扩展,这个也是中国经济转型成功的最终原因。表8最后一栏显示,在Heritage Foundation 1-5级的经济自由度指数中,中国得分在3.5左右,这代表“基本不自由”,与加纳的得分相同。这个指标可能低估了中国的经济自由程度。

经济自由的一个重要组成部分是迁徙自由。1.2亿“流动人口”(将近中国非农产业就业人口的1/3)从内陆省份迁徙到沿海省份,这一事实是迁徙自由扩大的有力证据。表8也给出了来自英国Economist Intelligence Unit的一些数据。这些数据表明,中国人出国观光数量急剧上升。离境数量在2000年到2003年间翻了一番。国际资本流动可以从外国直接投资中看出,大致在每年450亿美元。在近几年,由于加入WTO,中国经常账户的管制大大放松了,因此,衡量这个方面自由度的指标评分从3上升到5(5表示最自由)。创立新企业的限制也放松了,衡量这方面自由度的指标评分也从2上升到3(5分为最自由)。

表8 中国的经济自由

资料来源:无“*”标记的数据来源于Economist Intelligence Unit-Country Data at〈www.eiu.com〉。

有“*”标记的数据来源于Heritage Foundation at〈www.heritage.org〉。

经济自由度指标分别为“自由”(得分1—1.95),“基本自由”(得分为2—2.95),“基本不自由”(得分为3—3.95),“不自由”(得分4—5)。

我们要提到的第二个领域是法治建设方面的进展。的确,中国还远远不是一个法治国家。表9展示了几个国家在法治建设方面的世界银行百分制治理指数得分。中国的得分在50左右(百分制),比俄罗斯和乌克兰的20多分高出许多,与墨西哥和罗马尼亚得分相近。墨西哥和罗马尼亚都比中国富裕,且为民主国家(如表7所示,得到了Freedom House评定的“自由”等级)。这说明中国正向法治(国家)迈进。

表9 法治指数:国家和地区比较

注:指数为百分制(0—100),得分越高越好。

资料来源:Kaufmann D.,A.Kraay,and M.Mastruzzi(2005):Governance Matters IV:Governance Indicators for 1996-2004,http://www.worldbank.org

法治已经在1999年3月被正式写入中国宪法,修订后的宪法第5条规定“依法治国,建设社会主义法治国家”。2004年宪法修订时明确保护私有产权的条款写入了第13条:“公民的合法的私有财产不受侵犯”,“国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权”。中国宪法有了这两条,法治成为这个国家的官方意识形态。

最后,但并非不重要的是,2002—2004年间,权力从江泽民和平地移交给胡锦涛。这一点之所以重要,是因为中华人民共和国历史上最高权力第一次以和平方式交接。这是一个相当重要的成就,它开创了一个先例。当然,我们还不能断言和平移交权力已经在制度上确立下来了。

(三)“有中国特色的社会主义市场经济”

在过去26年中国转型的实质是什么?这并不是一个显而易见的问题。人们也许很容易在认同中国的高速增长上去的共识,但他们经常辩论如下的问题:“中国真的是市场经济体吗?”“中国是社会主义国家吗?”“中国共产党还是共产党吗?”

我们认为,从中国政府的官方口号“有中国特色的社会主义市场经济”入手讨论比较好。这个概念包含三个关键词:“市场经济”,“社会主义”,“中国特色”。就此我们提出三个问题:在何种程度上中国是一个市场经济体?在何种意义上中国是社会主义国家?中国特色的含义是什么?我们在这里将要做的,是实证的、而不是规范的分析。

“市场经济”。第一个限定语是“市场经济”。我们将用证据说明,经过26年的改革,中国已成为一个新兴市场经济体。虽然中国距离法治基础上的成熟市场经济还很远,但就发展水平来说(根据《人类发展报告2004》,按照2002年购买力平价计算的人均GDP为4,580美元),中国是一个常规的新兴市场经济体。

第一类证据与所有制有关。在改革之前,生产资料私有制在中国几乎完全不存在。中国的所有制概念比其他国家更为复杂,除了标准的私有制和国有制,还有一类所谓的“集体”所有制,其比重正在急剧下降。按照中国的分类,国有和集体所有统称为公有部门,而集体所有又和私有部门统称“非国有部门”。

表10显示,在2001年,农业部门占GDP的16%,工业部门占50%,服务业占34%。在家庭承包制下,几乎整个农业部门(小型国有农场除外)实际上是私有的。至于工业和服务业,一些研究估计了国有和国有控股企业,集体所有企业,和私有企业(包括外资)的比重。正如表10所示,国有经济在整个GDP中的比重从1990年48%急剧下降到2001年的38%,同期私有经济比重从34%上升到48%。私有部门和集体部门共同组成所谓“非国有部门”,这个部门近年快速私有化,占整个经济的62%。

表10 中国:不同所有制经济成分占GDP比重及不同产业占GDP比重

摘自许小年和肖倩(2003),《另一种新经济》,中国国际金融有限公司研究部报告。

资料来源:《中国统计年鉴》(历年),中国统计出版社。

第二类论据来自一些中国经济学家对市场化程度的度量。他们编制的“市场化指数”由五个分项组成:政府和市场之间的关系,非国有部门的比重,商品市场的发展,要素市场的发展,市场组织和制度。表11显示了各地的各个分项指标都得到了全面提高。该表也表明,东部沿海地区的市场化指数得分高于内陆省份,商品市场的自由化快于要素市场。

表11 中国市场化指数

注:(1)表示“政府与市场之间的关系”;(2)表示“非国有经济的发展”;(3)表示“产品市场的培育”;(4)表示“要素市场的培育”;(5)表示“市场组织和制度环境”。

资料来源:樊纲和王小鲁(2001,2004)。

没有人会否认中国的市场制度依然不发达,问题在于如果把收入水平这个变量考虑进去,中国的市场制度应该如何与其他国家进行比较。我们对EBRD提供的包括中国在内的所有转型国家人均收入(以购买力平价计算)进行回归,回归结果如图1所示。中国所处的位置略低于回归直线。这说明在给定收入水平的条件下,中国的市场制度发展略高于平均水平。

图1 人均收入水平和制度质量指数的回归分析:转型国家

总之,中国是一个新兴市场经济体。虽然中国距离基于法治的成熟的市场经济还很远,但相对于它的收入和发展水平来说,中国在市场制度方面与常态并没有大的偏离。

“社会主义”。第二个限定语是“社会主义”。在何种意义上中国在实行社会主义?这取决于社会主义的含义。

J.科尔奈(2005b)给出了社会主义的几个定义。第一个定义是生产资料所有制意义上的,也是马克思、兰格、列宁、斯大林使用的定义。当私有部门对经济的贡献达到48%、非国有部门达到62%,很难在这个意义上称中国为社会主义。

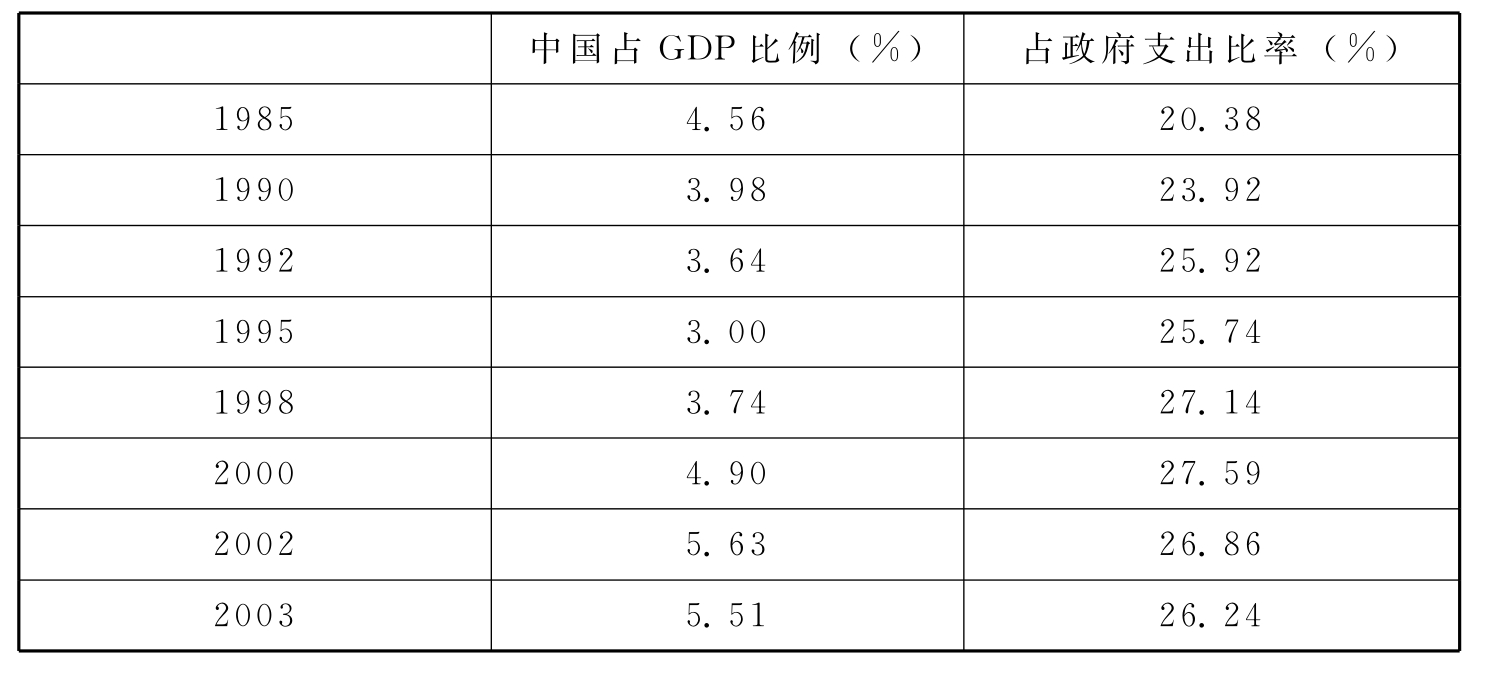

社会主义的第二个定义是欧洲的社会民主党广泛使用的。不管其民主主义立场的话,社会主义指的是福利国家。按照这个定义,中国也不是一个福利国家。中国政府不像福利国家那样提供免费的养老、医疗教育。理由很简单:中国太穷了。表12表明,政府在教育、医疗和社会发展其他方面的支出占GDP的比重持续下降,直到90年代中期才开始反弹。即使是以发展中国家的标准,中国政府在基础教育、医疗、养老、失业保障方面的投入也是低的。

表12 中国政府在社会、文化、教育和医疗方面的开支

资料来源:CEIC数据库。

社会主义的第三个定义与收入分配有关。在改革之初,邓小平重新定义了社会主义。他的定义是社会主义无关所有制,无关配置资源机制是计划还是市场。他喜欢的口头禅是“让一部分人先富起来,先富带动后富,逐步达到共同富裕”。这听起来像是经济学中的“渗漏效应”,但它表达了共同富裕的渴望,即收入分配公平的社会目标。单从这个角度,社会主义的含义接近于德国概念的“社会市场经济”。虽然中国领导层有一个分配更加公平意义上的“社会主义”目标,现实情况却是,中国现阶段的收入分配比大多数OECD国家更加不公平,与处在相似发展水平的欠发达国家类似。

“中国特色”。第三个限定语是中国特色。什么是中国特色?中国有很多方面显得特别。中国是个大国(因此有别于新加坡之类的小经济体)。中国有悠久的文明历史(因此有别于新建立的国家)。中国有儒家思想传统(因此有别于西方基督教文化)。中国在改革之初是一个低收入的农业国(因此有别于前中东欧计划经济国家)。中国所幸有香港和台湾作为外国投资的跳板,同时拥有为数众多的海外华人(因此有别于很多其他国家)。

在我们看来,从转型的视角特别是转型的政治经济学的视角看,最重要的是“党的领导”。[3]这意味着中国共产党的独掌政权和威权统治。对于中国共产党的统治地位,常常出现两种类型的误解。一是共产党这个名字本身就常常意味着公有制这一共产主义意识形态。但是中国共产党已经不再是一个仅仅致力于公有制的党了。同时,它也逐渐改变作为一个全能主义的党——力求控制一切事务、控制每一个人——的做法。

虽然这种类型的误解在逐渐减少,但要下结论说中国共产党像墨西哥的革命制度党(PRI)一样,只是一个普通的威权主义政党,或者中国像李光耀治下的新加坡或朴正熙治下的韩国一样,只是一个“一党制”国家,这还为时过早。中国共产党介于全能主义和威权主义之间,而且正在慢慢地从过去的意识形态以及更重要的组织、制度中走出来。列宁在他的名作《国家与革命》中,将中央计划制度下的社会主义国家称为“党国”(a Party-State)。虽然中国共产党在缓慢地改变,但共产党仍在许多方面像过去一样地控制着这个国家。

对宣传和信息的控制和对人事的控制是共产党控制的两个关键方面。以人事为例,党不仅决定着政府部门的所有人事任命,也包括国有企业和国有控股公司(即使是上市公司)的高层经理。在国有控股的上市公司,党委常常绕开董事会行事。党还控制着教育、医疗、媒体和社会组织等国有非营利组织的高层人事任免。因为,没有成立理事会或董事会,党在这些单位的控制还像从前一样,不会通过市场公开寻找最合格的人选。

我们可以举近年来电信业和航空业高层经理人流动的例子。尽管很多公司在股票市场上市,有的还是在香港联交所和纽约证券交易所,党还是以临时通知的方式作出了这类决策。表13列出了2002至2004年间这两个行业的情况。2004年11月,党决定主要电信公司的总经理轮换。当时中国电信、中国联通和中国移动都是股票交易所的上市公司。但党没有征求董事会的意见单方作出了这些决策。

表13 中国的国有公司高层经理的岗位轮换

毫不奇怪,这些任命往往涉及从政府职位到公司职位,或从公司职位到政府职位。例如,2003年中国网通总经理奚国华被任命为信息产业部副部长,信息产业部副部长张春江被任命为中国网通的总经理。在航空产业,中国东方航空公司总经理刘绍勇2002年被任命为民航总局的副局长,到2004年他又被任命为中国南方航空公司的总经理。在电信和航空产业,这种性质的任命并不罕见。银行业和石油行业也出现了这种任命。这是规则,而不是例外。

总之,在过去的26年,中国从一个有着僵硬的社会主义意识形态和全能主义政党统治下的集权计划经济开始的转型已经走过漫长的道路。如果以经济标准衡量,中国取得了巨大的成功,但严重的问题是收入不平等和腐败日益加剧。如果从政治标准衡量,中国只取得了缓慢的进步。

三、理解中国的转型

在指出中国转型的特点后,我们现在建立一个理论框架来理解中国转型的关键要素。转型非常复杂,但我们提出的框架非常简单。我们的目标只是抓住转型的一些而不是全部关键要素。

(一)作为目标的经济增长

最近有一种认识,认为中国政府只是一心一意追求经济增长。为什么会出现这种情况?毕竟,世界上很多政府并不以此为目标,而是把财富再分配、收入均等化、政治民主化等作为目标,甚至内战都可能成为它们的目标。即使对中国政府来说,追求经济增长也不是它一贯追求的目标,比如毛泽东时代就不是。

中国人对高速经济增长的渴望绝非偶然。我们将探讨几种解释。第一种解释似乎是显而易见的:经济现代化成为中国的压倒性目标,主要因为开始时收入水平很低。在改革之初,中国是一个贫困的低收入国家。1978年人均GDP在600美元左右(以2002年购买力平价计算)。经过1/4个世纪的艰苦努力,中国的人均GDP达到4580美元(同样以2002年的购买力平价计算),从低收入国家提高到低中等收入国家行列(《人类发展报告2004》)。

中欧、东欧的转型起点很不一样。1989年这些国家已经是高中等收入国家(按2002年的购买力平价计算,人均GDP已超过8000美元),从那时到现在,这些国家的渴望都是达到西欧的高收入水平,其偏好顺序与中国不同自然不足为奇。

但是,并不是所有低收入国家都像中国一那样,对经济增长有着强烈的渴望。第二种解释是历史方面的。在5000年的文明史上,中国大部分时间是世界上的经济领先者。1000年前,中国的人均GDP曾经居于世界最高之列。这是在宋朝。宋朝以后,中国开始走下坡路,但根据Madison的计算,由于人口众多,直到1820年中国的GDP仍居世界第一。这一年,清朝嘉庆皇帝去世,他的儿子道光皇帝继位。到1840年,中国在GDP总量方面的世界领先地位在第一次鸦片战争前后丧失了。这是160年前的事。

中国近代史始于19世纪中叶。当时中国人悲哀地意识到,曾经辉煌的文明如今已在经济和技术方面远远落后于西方。在接下来的100多年中国在世界GDP总量中所占的份额持续下降,一直到共产党掌权的1949年。1840年以来,中国人一直有着复兴中华文明、恢复在世界上的经济领先地位的强烈渴望。这一经济增长的目标可以从历史的角度得到理解——它反映了几代中国人将摆脱贫困、恢复中国在世界的经济领先地位置于优先位置。在中国5000年文明史上,大部分时间中国保有这种领先地位,而160年前却失去了。中国人的历史感进一步强化了他们要将经济发展作为第一要务的信念。

实际上,中国进行中的转型是一个世纪以来努力实现经济现代化的延续。20世纪有几次重要的失败尝试。义和团起义并被外国军队击败后,清朝皇帝在20世纪头10年(1901—1911)尝试新政,但为辛亥革命及此后的内乱所中断。20世纪20年代后期和30年代前期(1927—1937)国民政府在中国南方实现了经济较快发展,但被日本侵华打断。共产党1949年掌握政权后,中国有了在和平环境下发展经济的机会。50年代中国经济确实增长迅速,但仅限1953年到1957年的5年时间,之后被“大跃进”和“文化大革命”打断。直到1976年“文革”才结束。这三个发展时期持续时间都没超过10年就被战争或混乱打断了。在中国现代史上,持续经济发展的时期合计不超过25年。从历史的角度看,如今的经济增长浪潮是持续时间最长(26年)而不被打断的增长。它比过去三个发展时期加起来的时间还要长。

第三种解释是“文化大革命”(1966—1976)的影响。“文化大革命”是距离转型最近的历史事件。在20世纪50年代后期,中国领导人认识到苏联模式的集权计划经济运行不佳。但是毛泽东既不喜欢集权计划经济也不喜欢市场。他并不认为国家应该把经济发展当作头等大事,至少在那个阶段不应当这样做。他有很激进的思想,并力图改造人民的思想,认为这是高于一切的,即使会使经济发展落后一段时间。他发动了“文化大革命”,目标多种多样,唯独经济发展不在其中。

“文化大革命”的悲剧对中国最高领导层的思想有着巨大的影响。他们确信,“文化大革命”的巨大错误是使这个国家放弃了发展经济的核心目标。最高领导层达成共识,发展经济应排在最优先的位置。这就是中国共产党在1978年12月份召开的那次具有历史性意义的会议(十一届三中全会)所讨论决定的:党决定把工作重心转移到经济发展上来。不过这种观念在1989年的政治风波以后受到了撼动。当时党内保守派不顾经济后果地从意识形态角度反对经济改革。1992年邓小平南方谈话期间,他坚持的最高目标就是经济发展。在他看来,衡量对错的主要标准应该是“是否有利于发展社会主义社会的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平”。这三个检验标准和他著名的论断“(经济)发展是硬道理”一起,成为中国共产党的官方教义。

第四种解释是东亚邻国的示范效应。“文化大革命”后,当中国大陆打开国门,内地人被日本和“亚洲四小龙”(中国香港、中国台湾、新加坡和韩国)的高速经济增长惊呆了。其后,这种增长模式被马来西亚、泰国和印度尼西亚复制。这对中国领导人是个冲击,因为他们一直以来认为这些国家和地区(日本除外)和中国一样欠发达。中国大陆和这些经济体之间的强烈对比,尤其是内地和台湾之间的对比,胜过千言万语。不过与此同时,东亚展示出的经济快速发展的可行性,也给了内地人以信心。

中国人把经济发展放在偏好顺序的首位,这对转型有着直接的影响。转型在中国从来不只是为了转型本身,而是服务于现代化的目标——首先就是经济现代化。因此,大多数中国人将转型(改革开放)看作工具,而不是目标。对经济发展的渴望引起了转型的需求。现代化是转型背后的最终驱动力量,二者的关系既不可颠倒,也不是相互独立的。“文革”之后,中国人再也不能忍受没有增长的转型或只有缓慢增长的转型,而不管转型本身会是什么样。因此,人们把中国的转型视为经济现代化和经济力量崛起的伴生物。相比之下,中欧、东欧的转型有其内在价值,经济表现并非判断转型成败的唯一标准。

(二)党的领导约束下的增长最大化

为了更好地理解中国转型一些最重要的特征,我们提出了一个简单的约束条件下最大化框架:执政的共产党在保证其掌权地位的约束下最大化经济增长。这一目标反映了绝大多数中国人的偏好。约束条件就是“中国特色”方面的。转型被视为这一约束条件下最大化问题的求解。寻求维持经济增长的变革但不违反约束条件是转型的主要课题。

对于这个约束条件下的最大化机制如何能够正常发挥功能,存在两种看法。一种看法是,约束条件并没有增加经济增长的成本,因为经济增长和党的领导是互补的。比如,党的领导是稳定和避免混乱的关键,而稳定对经济增长来说是生产性的公共物品。另一方面,当人民非常看重经济增长时,快速的经济增长为党的领导提供了合法性基础。这使约束条件(党的领导)很容易得到满足。对低收入水平、强增长偏好的国家而言,这样会奏效。对于尊敬权威、对威权下的稳定评价很高(害怕混乱)的文化,这种情况运作得更好。李光耀治下的新加坡就是这样一个范例,在威权统治下经济增长迅速。

但一般而言,党的领导这个约束条件确实带来了成本,而且这一成本往往非常高昂。不是所有的威权制度都能促进经济增长。在威权统治下,决策速度可能很快,但决策可能是错的,而且错误会持续很长时间。正如阿玛蒂亚·森(Amartya Sen)论证的那样,大饥荒只可能发生于威权统治之下。在党全盘控制的约束条件下,许多改革战略变得不可行,有些改革不得不推迟进行。

按照这种看法,寻求一些途径来降低或最小化上述约束条件带来的成本或者放松上述约束条件就成了转型的重要方面。中国人在通过放松党的控制(这是一个必要条件)来追求经济高速增长,但同时又不丧失党的控制方面,展现出他们的灵巧才智。结果很多次优办法被创造出来,这些办法从约束条件下的最大化这个角度可以得到理解。

这个简单的框架对我们有多种含义,而这些含义是与中国转型的主要特征相一致的。但从其他角度看,其中某些特征就令人困惑,也不那么显而易见,甚至与其他国家的转型经验相矛盾。不过它们在我们的框架中很有意义。

含义1:邓小平的“两手都要硬战略”。这一含义很直接,也很重要。邓小平的“两手都要硬”主导了党的思想:一只手有力地尽快发展经济时,另一只手有力地保证党的领导。该战略有两条原则。第一原则是:“不能放松党的领导”,这设定了无人可以逾越的底线。第二条原则是,采取一切办法,推动经济快速发展。

我们可以举80年代后期和90年代初期的两个例子来说明,违反这两条准则中的任何一条都不可容忍。80年代后期的例子表明,即使是高层领导人,也会因为违反了第一原则而被撤职。另一方面,1990年以后,保守力量想要动摇经济发展和改革路线。比如,他们要求废除农村地区的家庭承包制,回归人民公社体制。邓小平认为他们违反了第二原则。他动身前往南方,指出经济发展是硬道理,这一点不可动摇。

现在,国际传媒关于中国的新闻报道常常有两种截然不同的口吻。同一天有关中国的报道会有两条不同的标题。一条是关于经济快速增长和更加开放的新闻,另一条则是规制不同政见者和自发骚乱的新闻。这两类报道都是真实的。举一个最近的例子。2005年8月17日,《国际先驱论坛报》(International Herald Tribune)在即将出版的《外交事务》(WTBX〗Foreign Affairs)杂志上有一篇关于中国的专题文章。这篇文章的作者是纽约大学的两位政治科学家,讲的就是当前中国并行存在的两种情况,正如生动的标题说的那样:“开放的经济,封闭的社会”。

应用2:意识形态是内生的但是次要的。在我们的框架下,意识形态是内生的,但只占次要地位是自然而然的。市场或计划,私有或公有,都是经济发展和保持党的领导的手段。如果旧的意识形态对经济发展限制太死,而且党能够通过其他方法保持控制,党就会改变意识形态。

我们将给出三个意识形态转变的例子。第一个例子是关于从计划到市场的转变。毛泽东去世后,党的领导层在如何发展经济问题上出现分裂。首先,陈云代表一种观点,主张一种更加温和的途径,即市场对中央计划起补充作用。邓小平则代表了一种更激进的观点,主张更多发挥市场的作用。但是,陈云和邓小平——老一代共产党员中的两大元老——都有相同的目标,只是采取的方法不同。1992年,党决定建立“社会主义市场经济”,完全放弃集中计划的意识形态。当时陈云完全没有反对这个意见。

第二个例子是关于私有制的意识形态。共产党和世界上的其他党派(包括社会党)的区别,是共产党反对私有制和私有产权的意识形态。1997年前中国共产党也是这样的。1997年中共召开的第十五次全国代表大会放弃了这一意识形态,宣布承认私有企业是中国经济的重要组成部分。这为1999年中国宪法修订第十一条铺平了道路,该修正案将私营经济放在与公有制平等的地位。宪法条例将原有条款“私有经济是社会主义公有制经济的补充”替换为“个体经济、私营经济等非公有制经济,是社会主义市场经济的重要组成部分”。

第三个例子是资本家入党问题。关于私有产权的意识形态变化推动了经济增长,但这也可能削弱党的领导。怎样避免这种情况发生呢?让资本家入党。2002年的中国共产党第十六次全国代表大会正是这么做的。通过宣布党不仅代表工人阶级,而且代表包括某些私营企业主在内的其他“中国特色社会主义事业的建设者”,因此,允许私营企业主加入共产党,共产党改变了章程。共产党意识形态的这一重要变化之所以实现,是因为这样不仅有利于经济发展,也有利于共产党继续保持权力。

对于很多局外人来说,意识形态的这种急剧变化难以理解。但在我们的约束条件下的最大化框架中,这种变化正合逻辑。J.科尔奈在他的《社会主义体制》(1992)中概括了所有社会主义国家的三个关键性共同特征:共产党独掌政权,公有制占绝对优势地位,资源配置主要通过官僚协调机制。在中东欧,共产党下台被视为民营化和市场化的前提条件,因为共产党拒绝转变意识形态;而中国市场化最先发生,民营化紧随其后,是共产党推动了这些变革。

含义3:对外开放快过内部改革。看到中国经济变得如此开放令人惊讶。如表1所示,中国进出口总额占GDP的比重已经超过60%,这一比率对一个大国来说是非常高的。比如,不管是在美国还是日本,这一比率都从没有超过30%。中国在许多年份是接受外国直接投资的第一大国,在其他年份,外国投资的数量也仅次于美国。《财富》世界500强企业中超过400家在中国设立了分支机构或办事处。看起来中国比日本更加开放。

中国对全球化的迎接是全心全意的。这在90年代的发展中国家中非常罕见。中国为加入世贸组织做了坚持不懈的努力,显示了其开放经济、融入全球经济的决心。不像其他许多国家,中国的政府政策常常有“逆向歧视”的意味,它优待外资企业而歧视本国企业。比如,外资企业通常比中国企业承担更低的税负。加入WTO后,外国人(当然是私营业主)可以投资于中国的银行和电信行业,而这些行业仍然限制本国私人投资者进入。

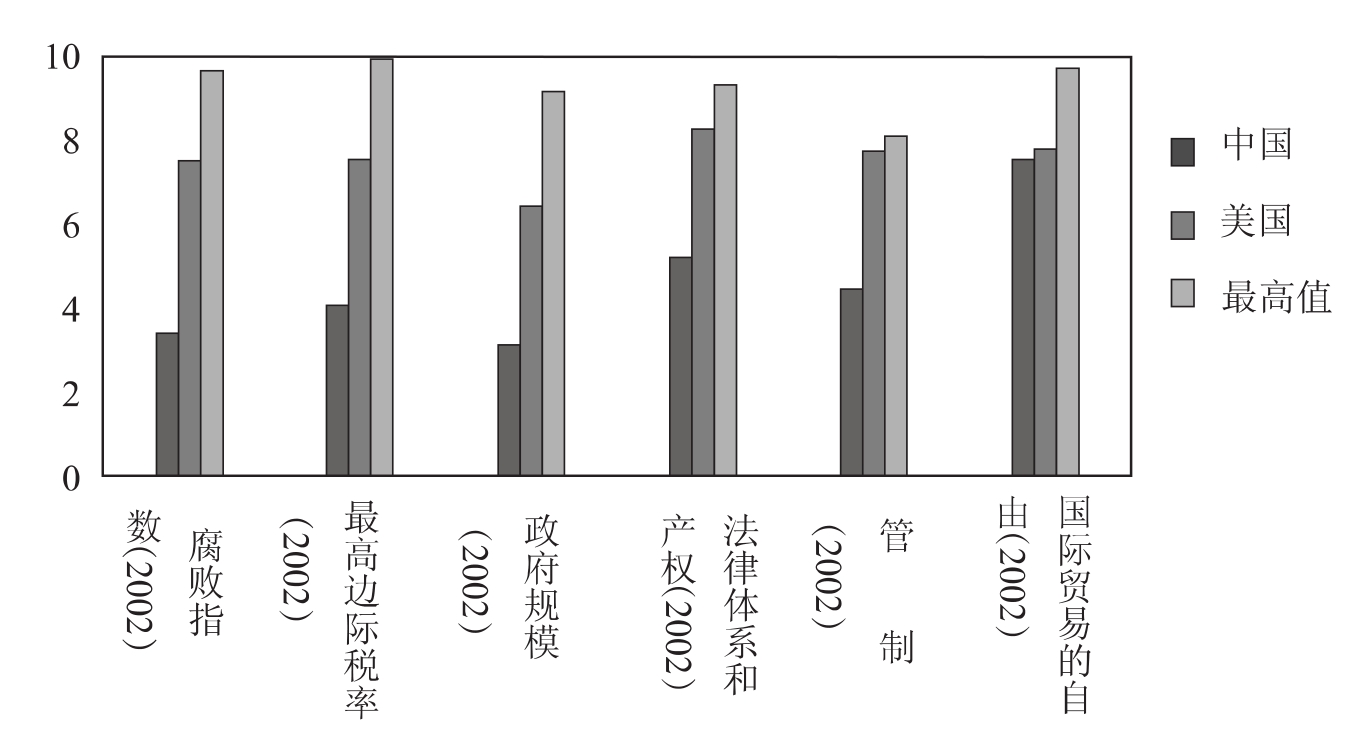

观察改革和开放这两大类基本政策,经常是开放快于改革。如图2所示,Heritage Foundation编制的多项经济自由度指标中,中国在四个方面(最高边际税率、政府规模、法律体系和管制)是相互一致的,与美国等表现最佳的国家相比较,排名都并不太高。但有一个指标却很突出,即国际贸易的自由度。这与我们的观察是吻合的,中国的对外开放往往快于国内改革。

图2 中国的内部改革和外部开放:中国的体制质量指数

这是我们的框架一个非常自然的含义。对外开放使经济获得巨大的收益,但对于党的统治影响很小。因为,外国人不像中国人那样,可能威胁共产党的统治。另一方面,党认识到,控制外国人相对来说更为容易,比如外国人可以驱逐出境。

应用4:法治先于民主。我们的框架有助于理解为什么中国政府有动力在民主之前推动法治。如表7所示,中国在民主方面(用政治权利衡量)的排名是最差的。但如表9所示,中国在法治方面的排名位于中等。中国正在法治建设方面稳步前进,只要在限度以内,中国政府愿意推进法治。因为,法治可以带来直接的经济收益,对经济增长非常有用,但对党的控制的影响并不那么直接。民主则不同:它对经济增长的影响模糊不清,对党的控制却会产生迅速的灾难性影响,正如中欧和东欧国家发生的那样。

巴罗(2004)的多国回归分析表明,法治与经济增长正相关,而民主与增长并非简单相关关系。它们之间的关系比较复杂:收入水平低的时候,扩大民主有助于经济增长,但收入水平比较高的时候,扩大民主会损害经济增长。如果这是正确的,那么中国的转型将有可能会出现更多一点民主。

应用5:党放弃对公司的直接控制。我们的分析框架最后一个含义与还没做但可能快要发生的事情有关,即党可能放弃对于公司高层人事任命的直接控制。许多中国公司越来越国际化,保持这种控制的成本非常高昂。对于怎样放松党的控制但又不至于失控的最好办法,中国领导层一直存在争论。对于党的控制的严格解释是控制一切。但这会和经济增长相冲突。宽松的解释则并不要求控制所有的事务,而只是控制关键事务。党对企业的直接控制并不是那样极端重要。因此,我们可以想像,未来党会停止直接任命公司高层经理人员,由董事会而不是党委会来治理这些公司。[4]中国还没达到这一阶段,但我们的分析框架预见了这一方向。

(三)未来的不确定性

随着中国经济的持续增长,收入水平会不断提高。结果,人民对经济增长的偏好会转向更广阔的领域,很可能会提高对政治自由的要求。但是,如果收入差距进一步扩大,要求加强威权领导的反对力量会发挥影响。所以,中国的未来还有很多不确定性。

中国可以看一下东亚邻国作为前鉴。日本和印度尼西亚的政治自由化过程中外力发挥了关键作用。“二战”之后美国将民主加于日本。印度尼西亚则是金融危机之后因国际货币基金组织和美国政府的外力作用而引入了民主。新加坡和香港还不很民主,尽管这两个地方已经处于高收入水平,在法治和经济自由方面也属于得分最高的行列(优于美国)。最有意思的是中国台湾和韩国。这两个地方经过长期的威权主义统治,都在20世纪80年代中期开始了政治自由化改革。当时中国台湾和韩国的收入水平在7000美元至8000美元(以1995年美元计算)左右。而且,这两个地方的政治自由化是和平进行的,经济发展没有被打断。中国台湾和韩国的民主制度正常运转,前反对派领导人都被选为总统。

我们的确看到,相对其收入水平,东亚国家的政治自由化有些滞后。但滞后并不是遥遥无期。这说明东亚人民也看重民主,尽管只要带来经济利益,他们对威权制度的容忍度更高、容忍的时间更长。原因可能与文化传统有关。由于收入水平仍然很低,儒家文化传统尊敬权威、看重威权下的社会稳定,中国人强烈渴望提高中国的经济地位,中国的政治自由化花费的时间可能比很多人希望的更长。

但是,中国的人均收入增长可能很快。图5将选出的国家按照2002年购买力平价计算的人均收入分为三组。按照2002年的购买力平价计算,中国的人均收入为4580美元,与摩洛哥(人均收入3810美元)、乌克兰(人均收入4870美元)、秘鲁(人均收入5010美元)同属第一组。假设中国人均GDP按照每年超过参照组国家4%的速度增长,到2011年中国将被列到第二组,与哥伦比亚(人均收入6370美元)、土耳其(人均收入6390美元)、罗马尼亚(人均收入6560美元)、泰国(人均收入7010美元)同属一组。按照同一假设,到2020年,中国会被列入到第三组,与俄罗斯(人均收入8230美元)、墨西哥(人均收入8970美元)、马来西亚(人均收入9120美元)属于同一组。到那时,中国人均GDP将跨过低中等收入水平门槛,达到高于世界平均水平的7804美元(按2002年购买力平价计算)。

虽然富裕并不能保证实现民主,但高中等收入国家比低中等收入国家会有更多的机会进行政治转型。因为,随着收入的提高,人民的偏好会发生变化。在今天的世界,全球化会增强对高质量的、与国际接轨的制度的需求。技术变革使重视专业人士的知识经济更加重要,而专业人士往往更加看重政治权利。

中欧、东欧国家的转型经验表明,在高中等收入水平上,政治自由化转型可以快速、和平地进行。如果经济转型已经完成,政治转型也会更加容易。这是对中国最高的期待。

但是,中国收入差距的进一步扩大会危及这种可能。在特权集团压迫下的穷人会要求一个威权主义政府通过镇压富人和限制市场来保护他们的利益。另一方面,富有的强大利益集团也会要求政府限制来自竞争者的竞争。这两种情况都会破坏政治自由化的进程。一些拉美国家已经经历过了,同样的命运也可能降临中国。这是中国未来不确定性的重要来源。

四、结束语

与中欧、东欧相比,中国的转型既有共同的也有特殊的因素。中国的转型在经济层面跟随市场化和全球化的世界潮流,产生了巨大的经济效益;但在政治层面上并没有走向与中欧、东欧国家相同的方向,正是在共产党的威权规制下展开了转型。中国转型的前景依然不确定。

在结束讲演之前,我们简单评论一下价值评判问题。J.科尔奈教授在评价中欧国家转型时一直坦陈他的价值判断,并不掩盖他的偏好排序。比起中国的转型,他更偏爱慢一些的增长,只要这是伴随民主和人权而来的。两个主要因素可以解释这种差异。第一个因素是收入水平。中国的改革从低收入水平起步,至今还是个低中等收入国家。而匈牙利或东欧国家的转型是从一个高中等收入水平上开始的。低收入国家偏好顺序更侧重经济收益是不足为奇的。第二个因素是知识分子和普通百姓之间的偏好差异。J.科尔奈的价值判断反映了他作为一个知识分子的意见。普通大众看重短期物质利益,而J.科尔奈赋予非物质利益和长期历史影响更高的权重。知识分子与普通人在偏好顺序上存在明显的差异。对东欧转型的评价上这种差异已经十分明显,J.科尔奈的评价比一些调查中的大众评价要乐观得多。大众更关心短期物质利益——就业、增长率,超过关注体制转型本身。

因此,在评价转型时,简单地以中国人的标准去评判东欧转型可能并不恰当,同理,用欧洲人的标准评判中国的转型也不恰当。比较这种偏好差异时,不能忽视不同国家的历史差异。另一方面,目前优先发展经济的愿望虽然很强,但这种情况可能会改变。随着中国收入的提高和经济的发展,偏好顺序和优先事务会从经济增长转向更广阔的领域,这一点已经被其他国家和地区(包括中国的邻邦)的经验所证实。因此,中国的政治转型不会无限期地拖延下去。

主要参考文献:

Sen,Amartya(1982):Poverty and Famines:An Essay on Entitlement and Deprivation,Oxford:Clarendon.

Kornai,Janos(1992):The Socialist System.Oxford University Press and Princeton University Press.

Maddison,Angus(1998):Chinese Economic Performance in the Long Run.Paris:Development Center of the OECD.

Roland,Gerard(1999):Economics and Transition.MIT Press.

Rajan,Raghuram,and Luigi Zingales(2003):Saving Capitalism from the Capitalists.Random House.

Barro,Robert(2004):“Economic Growth Across Countries,”Chapter 9in The Road to Prosperity:The 21th Century Approach to Economic Development,Edited by Marc A.Miles,Heritage Books.

Kornai,Janos(August 29,2005a):“The Great Transformation of Central Eastern Europe:Success and Disappointment.”Presidential Address at the 14th World Congress of the International Economic Association,Marrakech,Morocco.

Kornai,Janos(January,14,2005b):“Market and Socialism:A Conceptual Clarification.”Paper Presented at the Round Table of International Economic Association on Market and Socialism.

Kaufmann,D.,Kraay,A.,and Mastruzzi,M.(2005):Governance Matters IV:Governance Indicators for 1996-2004.The World Bank.

樊纲和王小鲁主编(2001):《中国市场化指数:各地区市场化相对市场化相对进程报告(2000年)》,经济科学出版社。

樊纲、王小鲁主编(2004):《中国市场化指数——各地区市场化相对进程报告(2003年)》,经济科学出版社。

李实(2003):《中国个人收入分配研究回顾与展望》,载《经济学(季刊)》,第2卷第2期。

李实、岳希明(2004):《中国城乡收入差距调查》,载《财经》,2004年第3/4期合刊。

许小年和肖倩(2003):《另一种新经济》,中国国际金融有限公司研究部报告。

【注释】

[1]这是本书作者和钱颖一教授提交给国际经济学会第14届世界大会(The Fourteenth World Congress of International Economic Association)的论文Transformation in China的中文译稿。吴、钱两人2005年8月31日在世界大会全体会议上分别对本论文的第一部分和第二部分作了宣讲。本中文稿由范世涛、张馨文译出。

[2]在本文中,“中国”一词特指除香港、澳门和台湾三个地区之外的中国大陆。

[3]关于转型国家的政治经济学,可参阅Roland(2000)。

[4]具体内容见吴敬琏(2005)对此的论述。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。