近代上海营造业群体研究(1)

本文所述近代上海的“营造业”,专指近代上海的建筑施工行业,以区别于建筑设计行业。它包括木工、泥工、雕锯工、石工、竹工、瓦工等职业类型和一些从事建筑营造的投资厂商。从晚清到民国,“营造”一词的内涵有一个历史变化过程。中国古代建造房屋不用“施工”来表达,而专用“营造”、“营建”、“考工”等词汇,其中“营造”一词使用频率较高。北宋时期,李诫编修的《营造法式》,被誉为中国古代建筑宝典,其内容多来自当时熟练工匠的经验,成为当时中原地区官式建筑的规范。(2)正是由于此书对后世影响深远,故在其成书之后,“营造”一词专指中国传统建筑及其建筑技法和规范,一直沿用到20世纪初期。(3)而在中国传统建筑营造方式中,工匠群体承担了从设计、施工到装修的全套工作。

目前学术界比较多地把研究视角投向那些近代上海的建筑物及建筑设计师,而对营造业与营造业群体在上海城市建设中所作贡献的研究则为数不多。实际上,营造业是将设计图纸变为实体的重要环节,他们的职业水平直接关系到图纸上的意念落实到实体的程度,而且这一营造群体也是近代上海数量可观的一个重要职业群体,若要对近代上海城市建筑作一番考察,缺少了对于营造业与营造业群体的分析,应该是不甚完整的。所以,深入剖析近代上海的营造业群体的发展概况、来源与结构、生存空间以及与城市建设发展的相互作用,不仅可以填补近代上海社会群体研究的缺漏,而且对推进整个上海史研究的深入都具有一定的学术价值和理论意义。

19世纪末至20世纪40年代是上海建筑业从起步走向兴盛的快速发展时期,许多著名建筑纷纷拔地而起,特别是在20世纪20、30年代,上海建造10层以上的高层建筑就有30余幢。这些著名建筑不仅在层高和气势上跨越了一大步,而且在结构、用材和装饰上也有质的飞跃。而这些建筑领域的辉煌成就自始至终都与上海的营造业息息相关。营造业已成为上海不可或缺的一个行业,那些反映西方近代建筑的新结构、新材料、新设备和新技术的设计概念,是依靠了营造工匠们的勤劳双手和聪明才智,才能使它们一个个从平面的设计图纸变成一幢幢宏伟的建筑。而且在这一过程中营造工匠们所进行的并非是一种简单复制,他们在营造中根据上海的土壤特质、上海的文化习俗所表现出的创造性劳动,值得学术界好好加以研究。

一、上海营造业发展概述

明代以前,上海有以分散、个体、小规模施工为主要特征的水木工匠。(4)与此同时,这些工匠多为官府征用,编入“匠籍”,主要为官府修筑宫室、官署、寺庙等设施和海塘堤坝等。明代中后期始,匠役制度遭到“以银代役”政策的冲击,匠役的人身依附关系得到很大改善,相应地从事营造业的人数也逐渐增多,为近代上海营造业的繁荣发展创造了良好的条件。明嘉靖年间(1522—1566年),独立专职从事营造业的建筑施工机构即水木作坊,开始出现。这种以师徒或家族、同乡为主体的施工组织者称为“作头”。(5)“在明万历至崇祯年间(1573—1628年),上海县城内具有相当人身自由的纳税建筑工匠已达520名。”(6)

到了清代,匠役制度仍在延续,无偿役用建筑工匠的事时有发生。直到清康熙三十九年(1700年),松江府再颁《为禁铺商当官告示》,明令禁止官府无偿役用建筑工匠,匠役制度才最终逐渐废止。据目前资料所示,历史上第一次有文字记载的“水木作”出现在清道光二十五年(1845年),记载作坊中有木工、泥工、雕锯工、石工、竹工等。城镇里的水木作以乡土地域为主各立帮派,进入上海的外埠工匠则以江苏、绍兴、宁波等帮为主。除此以外,古代上海地区另一支营造队伍是分布在农村的泥木工匠,他们农闲务工,分散施工,承揽民居修造,工竣即散。(7)

鸦片战争后,随着西方列强的入侵和资本输入,西方建筑理论与技术也随之传入中国,上海传统营造业发生较大变化。首先,施工组织出现以资本经营为主的营造厂或建筑公司,与水木作坊、农村个体工匠形成三足鼎立的局面。其次,上海周边地区工匠来沪,形成以乡缘为基础的帮派。同时,经营地域从上海本地转变为向全国辐射、全方位开放。再次,营造工匠通过入校学习,从掌握传统营造工艺,转变为迅速接受西方建筑新技术。最后,营造工匠在观念上也发生改变,要求社会承认本行业地位的思想日趋强烈。(8)

综观近代上海营造业的发展,大致可分为四个阶段:(一)营造业的雏形时期;(二)营造业的黄金时代;(三)敌伪时期的营造业;(四)上海光复后的营造业。

1916—1949年上海营造厂数量变化表

资料来源:根据《上海建筑施工志》编纂委员会编《上海建筑施工志》(上海社会科学院出版社1997年版)及《上海市营造工业同业公会会员名册及非会员名册》(上海市档案馆藏档,档号S133‐1‐35)制作。

上表显示,近代上海营造业发展一波三折。清道光年间,水木作坊已形成一支主要的社会职业队伍。至19世纪末20世纪初,作坊式的营造工匠被具有一定规模的营造厂商所代替。自此,营造工人在管理能力和技术水平较为成熟的营造厂的组织下,步入近代上海营造业发展的黄金期,一座座著名建筑在他们手中拔地而起。从19世纪末20世纪初的刚刚起步,到20世纪20、30年代的鼎盛时期,再到抗战期间的跌入低谷。抗日战争胜利后,全市经济有所恢复,各行各业百废待兴,营造业也不例外。1946年4月,上海市营造工业同业公会宣告成立。根据公会1946年编订的会员名录可知,1946年上海有甲等营造厂390家,乙等营造厂160家,丙等营造厂233家,丁等营造厂141家,四等共计924家。(9)其中“外籍营造厂只剩下一家,是由白俄籍人赤金开设的谦耕营造厂,且在营造事业上没有什么作为”。(10)到1947年冬公会第二次编订会员名录时统计,上海共有大小营造厂1179家,其中具有一定实力的甲等营造厂498家。(11)由此可见,战后上海营造业日渐恢复发展,使得原本凋敝的营造市场重新振作起来。“但很快由于内战,经济又陷入危机,至解放前夕上海营造厂不满1000家。”(12)

二、上海营造业群体构成

伴随营造业的不断兴盛,也聚集起了一个行业群体,这一群体由营造工匠、营造厂商组成,并以乡缘地域各立帮派。“民国二十三年,上海的注册营造厂已发展到2000多户,拥有建筑工人10万多人,营造队伍素质提高也比较快。”(13)他们来自于不同的地域,有着自己的同业组织,反映了上海移民社会的某些特点。亦可成为研究近代上海社会的一个重要切入点。

近代上海营造业群体大致分为两个层次,一为厂主群体,一为营造工人。

厂主(或经理),指民国时期开办及经营一家营造厂(或建筑公司)的首要负责人或法人代表。他们属于营造业群体中的上层,一般均不参加具体建筑劳动。然而,大部分营造厂老板都是穷苦出身,皆是从行业最底层一步步爬上来的。他们早年都跟随自己的父辈或独自一人来沪学习泥水匠、木匠等技艺,学成后便投身水木作,通过实践劳动,日益磨炼手艺与积累施工经验。经过若干年的辛勤劳作及刻苦学习,并始终心怀“手捏泥刀砌高楼,泥刀之中出老板”的理想,他们技艺出众,脱颖而出,成为了营造工匠中的佼佼者。于是,凭借他们精湛的营建技法与在以往所承接的工程中建立的人缘关系,他们开始纷纷创办自己的营造厂,不再为他人打工。当然,并非所有营造厂老板都有着辛酸艰难的过去,也有一些属子承父业,或协助父亲、叔父一同经营,在多年参与经营的过程中,逐渐积累经验,最终从父辈手中接过企业,独自挑起大梁。相比靠自己学艺和闯荡的大多数营造厂老板来说,这些“营造业第二代”则要轻松省力得多,但他们在上海营造厂老板中只是少数,不占有绝对优势。厂主的数量与营造厂的数量具有一致性,前文已有论及,此处不再重复。

民国时期上海营造业工人的数量有一个变化发展的过程。李晓华在《鲁班的兄弟们》中提到,20世纪初,“建筑工人已有二万多,大的包工头就有七八百人,工匠们已有了行业团体”。(14)罗志如在《统计表中之上海》中则记载,1927年上海有从事砖瓦、油漆等建筑行业者8383人,这一数字在所统计的83种行业中名列第五,仅次于码头业、纸烟业、履业、杂粮业。(15)李晓华的数据与罗志如的数据虽相差一半,但两者应当都是合理的。李的数据主要揭示出19世纪末20世纪初上海的建筑工人总数,而罗的数据则偏重于反映在1927年上海的各业工人数量中,建筑业工人数量是不少的、名列前茅的。并且,由于营造业中还存在大量工人无工可做,常年等待做工的情况,故而8383人这一具体数字肯定偏小,但仅就行业排名来看,罗的数据还是比较可信的。

之所以说罗的数据偏小,笔者还有另一理由:20世纪20、30年代是上海建筑施工队伍发展的鼎盛时期,大小建筑公司、营造厂、水木作最多的年份达到3000多家,从业人员10多万,各类工种20多个。(16)又随国民党南京政权与上海市政府的建立,以及租界的繁荣发展,大批新式建筑拔地而起,这些新的规划和工程都需要大量的人力去建设实施,而1927年又恰好处于这一时段。故笔者认为罗的数据恐怕言少了,当以参考同时期其他文献所载数据为准,只是笔者未能找到精确记载,每一年份确切数字不得而知。但“二三十年代,营造行业工人达十多万,加上相关行业达二十多万”(17)的总体估算数量应出入不大。且娄承浩与薛顺生共同编著的《老上海营造业及建筑师》中提到,“民国二十三年,上海登记注册的营造厂达2000多户,拥有建筑工人达10万多人”。(18)“其中常年受雇营造厂的约2.5万人,辅助工种和经常有零星建筑活动的有2万余人。”(19)由此可见,20世纪20、30年代是上海建筑施工队伍发展的黄金时期则是毫无疑问的。

1937年8月13日,日本侵略军开始进攻上海,对上海地区进行大面积的狂轰滥炸。战火对上海百姓的日常生活产生了巨大影响,致使各行各业都遭到了不同程度的经济损失,营造业当然也不能幸免。战争打响后,一大批营造厂或迁往内地或关门歇业,“留在上海只剩下34家”。(20)相应地,营造工人大都相继失业,有的跟随厂房迁往后方,有的另觅他业,有的回乡避难,还有的则被日军抓去修筑战事工程。据老工人亲身经历回忆,“约有一千多人被骗到虬江码头,强行脱去便装换上工兵旧服装,押上军舰运往外地。这批人去了舟山,海南岛等处。抗战后,多数人未能生还”。(21)然而,与华商营造厂的颓势形成对比的是,上海沦陷期间,日商新开营造厂随着日本在沪势力的扩张而迅速增长。“1944年达53家,超过华商营造厂总数。”(22)再加上在日伪政权的支持下,伪上海特别市营造厂同业公会成立。至1942年9月,“已登记注册的营造厂中甲级18家、乙级19家、丙级53家”,(23)总共90家营造厂。因此,笔者在参照往年数据统计之比值,同时结合这一时段上海新建楼房的数量状况后推算,沦陷期间,上海实际从事建筑业者应在一万人左右。直至日军投降,上海光复,各华商营造厂才渐渐恢复开业。1946年4月,上海市木工业职业工会成立,工友人数为一万五千人。(24)同年5月,上海市泥水业职业工会成立,工友人数为5133人。因此,水木作两数相加,便可得知1946年上海的建筑工人大体为20133人。(25)

1947年12月底,上海有木作工人21500人,水作工人12300人。(26)较之1946年统计数据,水木作工人数略有上升。到1948年8月,上海的木作工人和水作工人分别回落到20420人和8870人,共计29290人。(27)从20世纪初年的不足3万人,到20、30年代的鼎盛期10多万人,再到抗日战争时期锐减至1万人,最后到解放前又重新回归到原点近3万余人。短短40余年,上海营造业工人的数量一波三折,峰回路转,其间既攀登过顶峰,也跌落过谷底。

按工作性质及种类的不同,营造工人可分为泥工、木工、油漆工、石工、打桩工及其他建筑业附属行当工人。事实上,除上述五个营造业中比较重要的工作种类外,其他建筑业辅助工种如竹工、混凝土工、起重工、水管工、敲拆工等,都是建造一栋房屋中不可或缺的人力因素。上海营造业工人按照工作性质及种类,分为上述各类建筑工人的组织形式,是随着营造业务的开始和逐步发展而自发形成的,到宋代便渐渐固定成为惯例,至民国时期,由于西方建筑理论和技术的东来,营造业分工更加明确、细致,并一直沿袭到解放以后。

按身份等级,营造工人中还可分为看工、正式工人、临时工、学徒四种。账房虽名为营造厂内工人,但其实际上并不参加劳动,不能算真正的营造工人。

看工,后称“监工”,是营造厂的技术负责人,同账房一样是营造厂的主要管理人员、厂主的主要助手,一般多由建筑经验丰富且与厂主关系密切的人担任。看工虽不用从事具体的建筑劳动,但却必须每日到工地察看,如在施工过程中遇到技术困难或障碍,看工则须设法解决,以保证工程能够顺利进行。因此实际上,看工属于沪上营造业群体中的高级技术人员。他们均受过良好的专业教育,实践经验也相当丰富,并且能看懂用英语书写的建筑图纸及与外国人进行直接交流。20世纪30年代,上海滩的营造界曾经有过“两个半看工”的说法。所谓“两个半看工”,是指当时上海营造业领域中最富盛名的看工。一个是新仁记营造厂的竺泉通,另一个是余洪记营造厂的孙德水,还有半个则是江裕记营造厂的孙瑞珊。(28)业内人士用此名号来褒奖与肯定他们的技术和能力,把能够请到他们担任自己营造厂的看工作为骄傲和荣耀。由此可见,看工对一家营造厂的重要性非同一般。看工的身份与地位都要比普通的营造工人高,收入也要远远高于普通工人。

正式工人,指常年受雇于营造厂的建筑工人,即使营造厂暂时没有工程可包,也要把这批人养起来。一般而言,近代上海营造业的经营方式是,营造厂老板在接到工程项目后,根据工程的规模、进度及所需工料情况,开始对外招工。只有在具有一定规模的营造厂中,才雇有固定职工。大多数中小型营造厂都采用临时招工方式,有工程就聚集起来,工程完竣便作鸟兽散,工人们会等待下一次招工的机会。因而,固定职工的工作相较于临时工要稳定牢固得多,其收入也相对略高,生活也相对比较平稳。出于同样原因,营造业中属于固定职工的人数就有所限定。即使在20世纪30年代上海营造业队伍发展的黄金期,全市10多万建筑工人中也只有2.5万人是固定职工,其余7万余人皆为临时工,常年处于等工状态。(29)若是在烽火连天的战争年代,营造厂中的固定职工就更屈指可数了。

临时工,是指没有固定雇主的建筑工人。他们是近代上海营造业群体中的主体,不仅人数最多,身份与地位也最低。临时工一般都会按照各自的工种、所属地域帮派,分散聚集在全市各处较低档的茶馆里,等候召唤做工,俗称“孵豆芽”。比较有名的等工茶楼,有新闸路大王庙西安茶园、甘世东路(今嘉善路)永嘉路康兴园、老西门中华楼、徐家汇彩云楼等。(30)临时工被召用后,随工程的进度时进时出。临时工的待遇相比正式工人低,且缺乏稳定性,在面对工伤、福利等问题上,临时工也相较正式工人缺乏保障,没有任何福利可言。

至于学徒,旧上海有许多行业都规定了学徒制度,营造业也不例外,也形成师傅带徒弟传授营建技法的形式。凡是水木作工匠都要经过学徒阶段。一般学徒的年龄多在十四五岁到十八九岁左右,年轻的甚至十二三岁就入行学艺。进营造厂当学徒的人,绝大多数只受了一些私塾教育或初小教育,受过高小教育的人几乎没有。(31)一般学徒要三年才满师,但也有延长至四年、五年的。学徒在学习营造技艺期间没有薪水,只有“月规”钱,生活相当贫苦,但属营造厂的固定工,工作稳定,无须四处打探招工消息,只不过每月所得勉强能够维持生计。三年满师后,他们中有的继续跟随师傅承接工程作业,慢慢由小包升至木、泥工挡手,然后自己当上师傅,再教授他人;有的则另树旗帜。

总而言之,在近代上海营造业群体中,身份和地位最高的当属营造厂厂主(或经理),其次是掌握精湛营造技术的看工,再次则为营造厂雇用的固定职工及随聚随散的临时工,最后是尚处于习艺阶段的学徒工。由工人上升为厂主并不容易,只有技艺超群、手艺出众,同时又懂得外文和西方建筑技术及理念的新型优秀学徒,才能够在几万名建筑工人中脱颖而出,成为行业内的领军人物或营造家。临时工的社会流动性很大,客观上是由于民国时期的建筑行业并不稳定,往往受制于各种社会因素,诸如战争、政府规划、经济发展等;主观上则是临时工自身体力、健康状况、家庭因素等等的变化。工程项目时多时少,多的时候正式工人做不完,会大量雇用临时工,少的时候正式工人都做不足,临时工就无以维生,自然就得另觅他业,寻找别的出路。

三、上海营造业群体的年龄与学历分布

受行业性质限制,营造业群体全属男性,且年龄从不满10岁至60余岁不等,平均以30岁至50岁为最多,约占80%。以1941年10月至1948年11月加入上海市营造工业同业公会的91家营造厂为例,沪上营造厂老板的平均年龄为40.5岁,其中年龄最大的66岁,年龄最小的18岁。各年龄段的营造厂厂主分布情况是:20岁以下2人,20—29岁6人,30—39岁30人,40—49岁43人,50—59岁9人,60—69岁1人。(32)显然,30—39岁和40—49岁这两个年龄段的人员相对比较集中。再以1947年5月至10月呈送上海市社会局的木工业职业工会会员名册为例,在所有17686名普通木作工人当中,年龄最小的仅13岁,最大的64岁。经粗略计算,处于底层的普通建筑工人以30—40岁为绝大多数,平均年龄与营造厂厂主相差无几。(33)

近代上海营造业群体的学历大都不高,群体内占绝大多数的营造工人(包括学徒)大多只受过一些私塾或小学教育,高小毕业的寥寥无几,接受过高等教育者更是屈指可数。原因主要有三种:其一,因家境贫困,读不起书。在《上海建筑施工志》中罗列的73位对近代上海建筑施工行业有突出贡献者中,就有27位被明确记载为“家境贫困”或“幼年家贫”,占总数的37%。(34)如若把“祖上务农”、“祖上以打渔为业”等一并理解为家境穷苦者,所占比例则更高。其二,因家中世代从事水木作,故一部分营造工人便从小跟随祖父、父亲、叔父习艺,以便尽早协助长辈经营建筑事业或养家糊口,从而忽略了上学求知。笔者仍以《上海建筑施工志》中的73位营造家为例,有14人属于此种情况,占总数的19%。(35)其三,由营造行业本身的特点所决定。包括水木作在内的所有建筑施工工种,都非常重视工人的实际操作水平和做工经验,而在读书识字方面则并不讲究。一般的营造工人只要粗识几个字,具体掌握一门营造手艺,便能四处寻找工作。上述三种原因中仍以第一种为主因,受其影响的营造业群体人数也最多。

不过,据资料显示,营造工人们出于生存和同业竞争的需要,往往都乐于参加与自己职业相关的专业技术培训,以此巩固和提高他们的建筑知识与技术。在若干营造行业培训学校中,“正基夜校”无疑最为出名。“正基夜校”全称“正基建筑工业补习专门学校”,初名“上海市建筑协会附设职业补习夜校”,(36)由沪上著名营造家杜彦耿、汤景贤等发起创办,旨在培养具有较高文化素质且精通建筑技术的营造专才。1934年春,在校学生人数达到111人之最高峰。(37)“正基”历时七年,共有三届五十多位学员正式毕业,他们在上海乃至全国的营造界发挥了重要作用。除了“正基夜校”外,当时还有招生规模稍有扩大的“通惠业余夜校”、上海营造工程补习学校等其他专门培训学校。这些学校的开办都影响到上海营造业群体的整体素质,尽管不能直接提升营造工人的学历水平,但对他们业务能力的提高有着莫大的帮助。

沪上营造业群体中真正受过高等教育、具有高学历的,当然得属处于上层的营造厂老板和看工,他们中一部分人毕业于国内各个大学的土木工程或建筑类专业。例如:泰康行老板、“正基夜校”校长汤景贤毕业于上海南洋路矿学校土木科;建筑专家汪季琦毕业于南京中央大学土木工程系;建筑专家高鑑毕业于天津北洋大学土木系等等。(38)此外,还有少数几位拥有海外留学经历,比如著名营造家李祖贤毕业于清华学校(清华大学前身),后被保送到美国纽约州特洛伊城兰思勒工学院攻读土木工程,毕业后回沪创办六合贸易工程公司,“成为中国第一位国外留学归来从事建筑业的营造家”;(39)工程学教授施嘉幹毕业于唐山交大结构专业,后赴美国留学三年,在麻省理工学院土木工程科研系毕业,获硕士学位等等。(40)与此同时,还有一些人虽然不曾真正负笈海外,但是他们都在当时上海公共租界内开办的美国万国函授学校建筑专业里求学念书,毕(结)业后也纷纷踏入营造界,从事建筑施工行业。

整体而言,近代上海营造业群体的文化水平参差不齐,绝大多数营造工人都只有小学水平,受过高等教育的凤毛麟角。即便是念过几年专业培训学校或继续深造者,也都是半工半读。

四、近代上海营造群体的籍贯构成

总体而言,本埠浦东籍较多,外埠工匠则以江苏、绍兴、宁波等帮为主。(41)自清道光年间开始发展至民国初年,逐渐形成了本帮、“川沙帮”、“宁绍帮”、“香山帮”等多个地域帮派。起先各自为政、互不干涉,后又共同组织成立同业公所,以保护本行业利益。

根据《上海建筑施工志》及上海市档案馆所藏档案记载,民国时期上海主要营造厂厂主的籍贯构成情况如下:

近代上海部分营造厂厂主籍贯统计表

资料来源:根据《上海建筑施工志》及《上海市营造工业同业公会会员入会志愿书(一)》(上海市档案馆S133‐1‐21)制作。

如上表所示,近代沪上营造厂厂主大多为江苏、浙江人士和上海本地人,占所统计人数的95.1%,处于绝对的优势地位;其他来自广东、四川、河北、山东、辽宁等5个省份的营造厂厂主仅占总数的4.8%。此外,值得关注的是,具有江苏省籍贯的厂主多为川沙人(42)和吴县人;具有浙江省籍贯的厂主则有宁波人和绍兴人,其人数虽不像川沙人那样集中,但也稍占一定比重。另据1946年资料统计,“上海营造行业中,上海籍的营造厂只占一半略强,为53.2%,浙江籍(以宁绍帮为主)占25.2%,江苏籍(以香山帮为主)占18.9%,其余各省籍的占2.7%”。(43)由这两组数据可知,当时上海滩上的营造厂基本上被本帮、川沙帮、宁绍帮与香山帮所垄断,他们各自占据着特定的市场。

营造厂厂主多由上海本地人与江浙两省人士构成,这与上海移民群体的籍贯构成具有一致性。鸦片战争后,上海被迫对外开放,多国外商、各省绅商云集沪上,使上海本地的传统建筑工匠一时难以满足城市建筑事业的发展。与此同时,川沙、宁波等地人士因“土狭人稠”,距离上海又不是很远,故而纷纷选择“就业上海”。再加上这些地方原本营造业的发展已相当成熟,例如,苏州府治理下的吴县,有记载云“木作出吴县香山,泥水作亦出香山”,(44)还有《川沙县志》中提到的“川邑工业,水木两工”(45)等,皆表明当地都拥有成熟的营造业和众多的水木工匠。开埠后上海城市发展提供了较多的就业机会,使川沙、宁(波)绍(兴)等地大量的剩余劳动力涌向上海。据史料记载,“1935年,川沙县有户籍30618户,在上海从事泥水工和木工的有1.5万人左右,平均每两户中有一名建筑工人”。(46)他们中绝大部分人都会投奔同籍的营造厂厂主。逐渐地,沪上营造业便形成了以营造厂为核心、同籍水木作工人为主体的营造小团体。其中,川沙帮、宁绍帮掌握着上海软土地基条件下的深基础打桩技术、钢筋混凝土短桩加固技术等外来的新技术,而苏北和山东籍营造工人主要多为轧铁、打桩、土方和混凝土工人。(47)相比较而言,后者的营建技术没有前者复杂和难以掌握。当然,除上海本地和江浙两省的工人外,还有来自广东、四川、湖南、江西、河北、安徽、山东、天津、辽宁、黑龙江等省的营造工人,只是人数相较川沙帮、宁绍帮与香山帮而言少得可怜。

五、上海营造工人的收入和生活

营造工人的收入因行业内等级地位、工种、技术水平以及单位工程量的不同而各不相同。营造厂老板的收入比较高,一人所得便可养活一大家子尚有盈余;作头(即包工头)和看工的收入也不少,足以维持日常生活开销;而普通的水木作工人收入较低,大都只够基本生活开支。有技术的营造工人收入则要高于无技术的营造工人。

一般而言,营造工人中泥工和木工的工资收入也不尽相同。泥工工资由小包根据当天完成的工作量计付,而木工的工资算法则略有不同,它是根据单位工程量来计算,有点类似今天的劳动定额,如地板以面积计算,门窗以樘计算,层架以榀计算。1919年,泥工砌墙每英方8—10工,每工制钱340文,合银元2角5分;木工每樘门10工左右,每工工资与泥工相同。

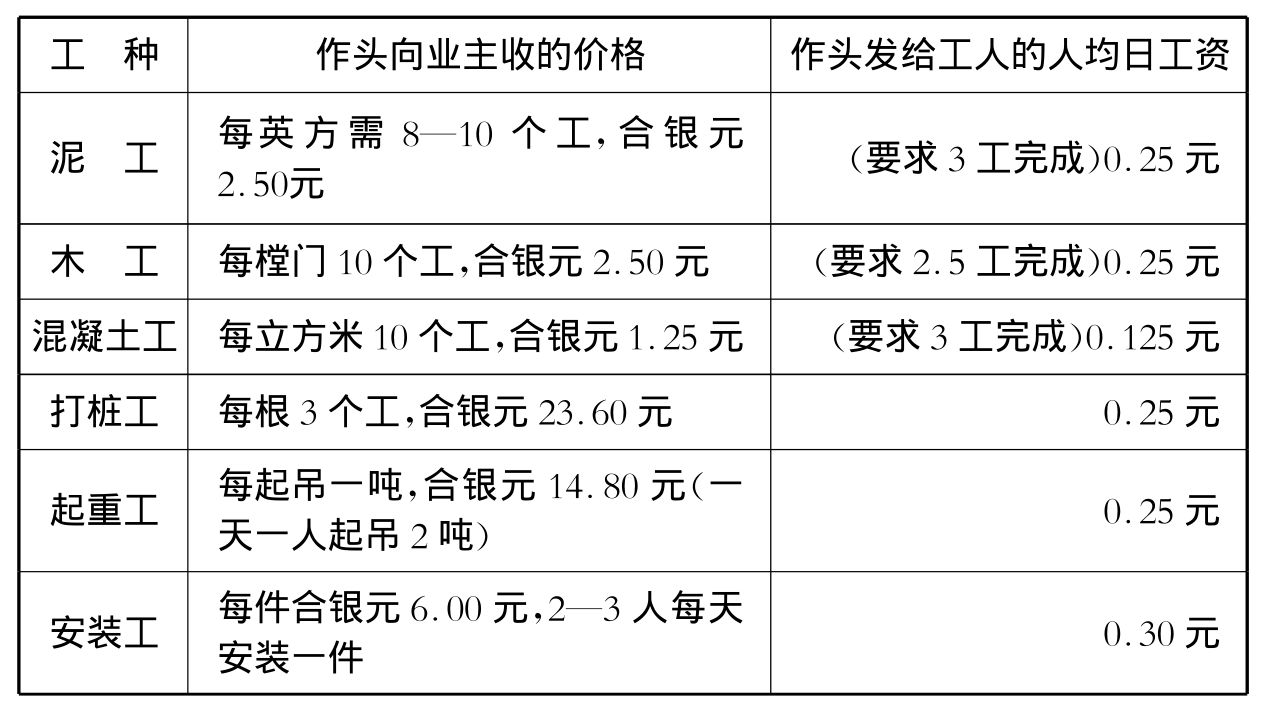

1919年前后部分建筑工程工效及工人报酬情况

资料来源:《上海建筑施工志》,队伍篇,第一章队伍沿革,第一节匠役、作坊、营造厂商。第87页。

如上表所列,1919年前后上海营造工人中,安装工的人均日工资最高,为0.3元;混凝土工的人均日工资最低,仅为0.125元;其余各工种工人的人均日工资皆为0.25元。早期的营造工匠工资很低,一天只有五六个铜板,大约可买二升米或两双草鞋。(48)1924年,随着上海城市建筑事业的发展,不仅营造工人的工作机会大大增加,工人的收入也得到显著提高。一般水木作工人以往每日工资最多0.25—0.30元,如今翻了一番,可得0.48元至0.70元,而且收入也稳定多了。

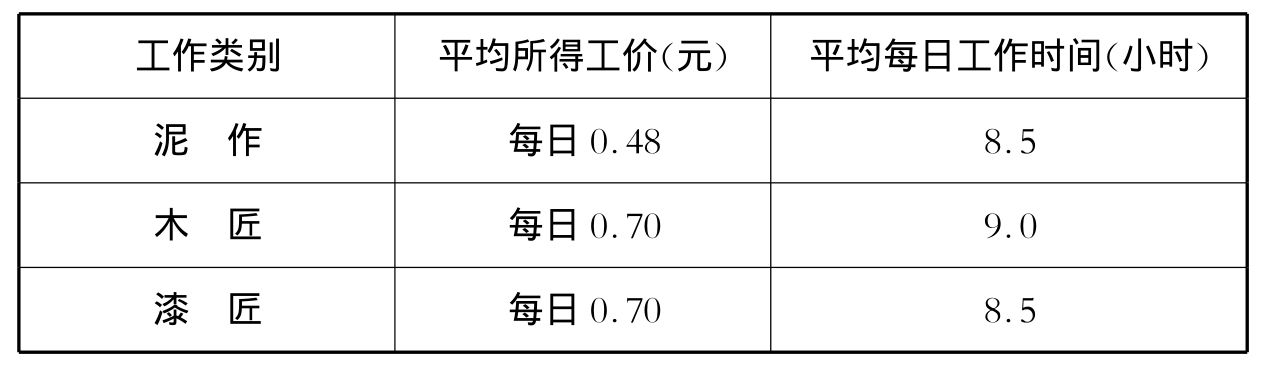

1924年上海中国工匠平均所得工价比较

资料来源:彭泽益编:《中国近代手工业史资料(1840—1949)》第三卷,中华书局1984年版,第304页。

从上表可知,当时营造工人的收入所得,在整个中国工匠中还是处于相对较高的水平。日平均工资除了泥工相对较少外,木工、石工、油漆工均可获得0.7元。根据1920—1923年的上海零售物价指数,1923年下等粳米11.41元/石、上等小麦4.74元/石、下等小麦4.33元/石、猪肉0.41元/斤、牛肉0.29元/斤、羊肉0.29元/斤、鸡蛋2.15元/百枚、豆饼0.04元/斤;(49)又按照陈达所持大部分工人家庭的食品消费占生活费总数的65%或以上的观点来推断,20世纪20年代初,普通营造工人的生活状况还是过得去的,应该能够满足其基本生活需求。(50)

然而,好景不长,20世纪20年代末营造工人收入有所回落,每月实际所得在上海各业工人中居中等偏下,最高和最低工资差距也日益明显。

上海各业成年工人按月实际收入表(1928—1930年)(单位:元)

资料来源:根据罗志如编《统计表中之上海》(1932年)的资料整理,第76—77页。

如上表所示,营造业中的水泥砖瓦工人和油漆工人的月平均工资在16—19元上下,与锯木业、针织业、皂烛业、化妆品业及面粉业工人相仿,比缫丝业、棉纺业、毛织业与玻璃业工人收入略高,但与电机业、翻砂业、造船业、丝织业、自来水业、电气业、机器业及印刷业工人相比,差距仍十分明显。这种不同行业的工人收入的差异,主要归因于不同行业所要求的工作技能不同。一般来讲,需要技能工作的工业,其工厂工人的工资相对于不需要技能工作的工厂工人工资要高,而且尤其以需要特殊技能的工厂工人的工资为更高。(51)如印刷业的工作,基本都需要相当的技能,并且一定要识字,所以该行业工人的收入就很高。营造业的建筑工人虽然也要求掌握一定的营造技术,但多数为熟练工,只要经过相当时期的学习与实践便可开始工作,不需要像印刷业工人那样有比较高的劳动技能。因此,水泥砖瓦业与油漆业同属收入较低的行业。

到了抗战前,营造工人日工资平均是一元法币,“工人工资按工种拉开差距最高的是木工翻样,最低的是混凝土学徒工,……每一工种工资差额50%—100%”。(52)20世纪30年代有项调查,泥木工人工资标准与码头工人等同,在全市16个主要行业中排第14位,仅高于榨油和缫丝工人(53)众所周知,榨油和缫丝工人在旧上海时期是最为穷苦和卑微的产业职工,营造工人的收入仅高于前两者,亦可知晓他们的工资待遇也令人堪忧。“随着战争的继续,物价不断地上涨,整个抗战期间多数上海工人一直在饥饿或半饥饿状态下挣扎。”(54)

抗战胜利后,国民政府曾经一度实行过所谓“胜利加薪”,各业工人的工资收入有过短暂上调。但是由于内战爆发,政府为了维持庞大的军费开支,不得不靠增加货币发行量即滥发法币来维持财政,结果导致货币又迅速贬值,居民的实际购买力不断下降(55)相反,货币无秩序地发行,导致物价持续上涨。1945年12月份物价指数为战前的885倍,1946年12月上升到了6816倍,全年上涨了7.7倍。大米价格从1945年12月每石7625元涨至1946年12月的62333元,上涨了8.2倍。(56)到1947年底,物价涨势更趋猛烈。营造工人收入本已十分有限,今见物价如此高涨,更是到了难以维持生活的地步。故而营造工人多因“食米昂贵”向同业公会提出增加工资的要求。据笔者不完全统计,自1946年12月至1949年11月,有关应工人请求业主调整增加水木工人工资的通告,见诸报端之次数共有13次。(57)若营造工人加薪的请求不能得到合理满足,他们遂联合起来举行罢工,以示抗议。

营造工人不仅收入微薄,工作时间与工作强度也令人咋舌。一般而言,木工平均每日工作时间最多为15小时,最少为10小时,普通为12小时;漆工平均每日工作时间为9—12小时不等。(58)虽然没活儿干时,工人们终日守候无事可做,但有活儿干时则往往需日夜赶做,劳动量很大。一旦承揽下某项建筑工程后,营造工人便没有了休息日,天天做工,干完为止。假使有的工人在做工期间不幸生病,若休息三天还不能出工,就有可能被营造厂解雇。(59)因此,有些工人为了保住饭碗时常带病上工,再加上每日工作时间之长,真是令人实在难熬、苦不堪言。除了劳动时间长以外,营造工作的强度也不小。民国时期,由于缺乏较先进的机械设备,在建造钢筋混凝土结构高楼时,吊装、打桩、起重、搭脚手架及垂直运输作业多半全靠人力完成。遇有较大、较重的建筑构件需要起重、吊装时,则有很多人利用最原始的杠杆原理一同拉大绳起吊。由此可见,工人们在操作此类作业时所用的力气是相当大的。更何况,营造工人承受这样沉重的负担不是一个小时、两个小时,而是连续十几个小时,而且成年累月担负这样沉重的劳动。“建筑工人一般步行上下工地,坐不起公交车”(60)在工地、居所之间来回奔走,一天下来体力消耗量极大。

除此以外,营造工人在兴建高层大楼时,没有安全措施和适当防护,工伤事故十分频繁,跌伤、扭伤、砸伤是营造工人最常见的工伤。营造工人就是在这样一种毫无安全保障、四周没有任何安全护栏的情况下进行高空作业的。故而时人有云:“大楼施工,一层楼死一个,已成惯例。”(61)

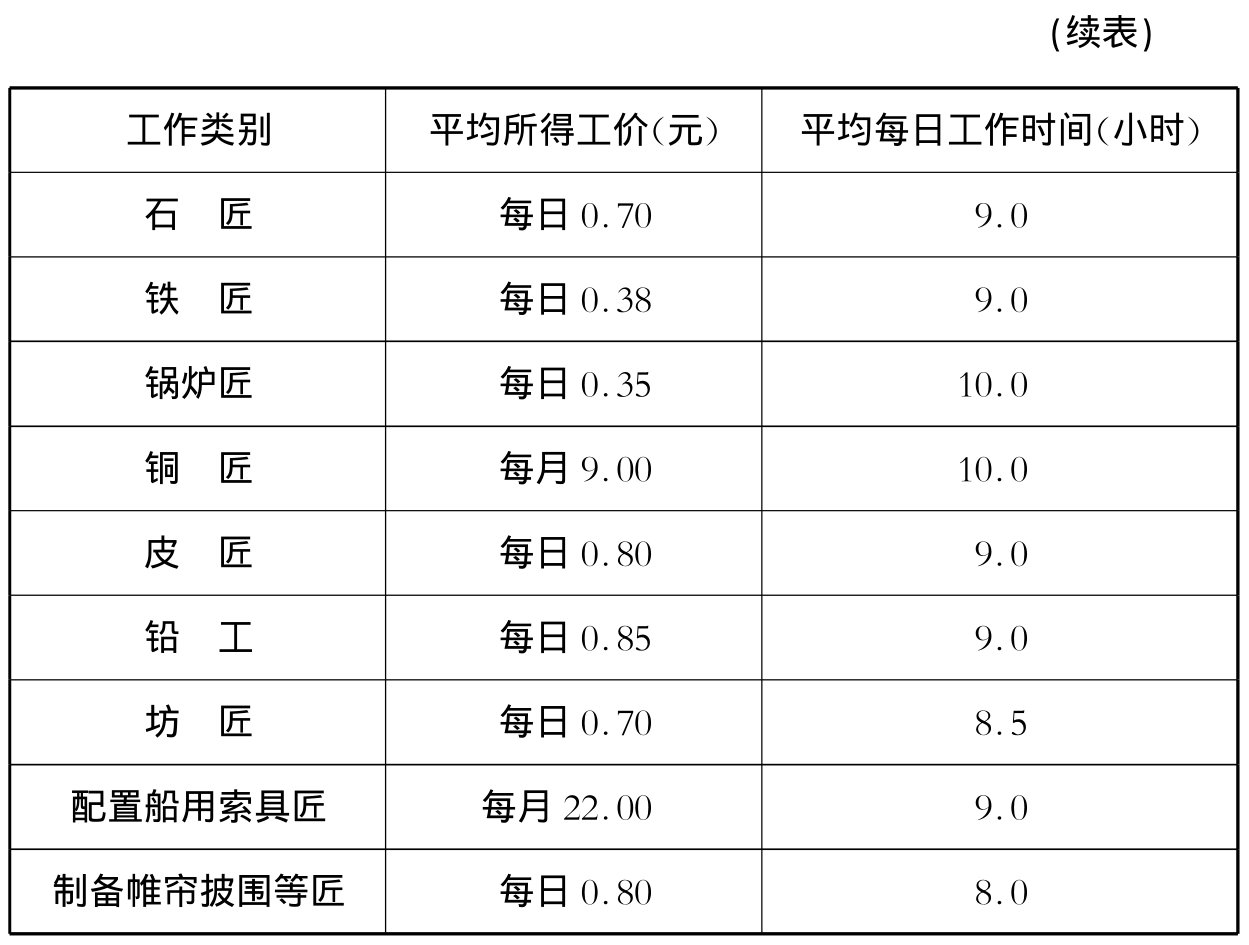

1934年上海公共租界各业工人死亡、重伤人数对比表

资料来源:《上海建筑施工志》,管理篇,第一章行政管理,第四节质量、安全监督管理,第279页。

根据上表显示,营造工人的死亡数占当年各界工人死亡总数的三分之一,重伤人数也名列第三。由此可见,从事高空作业的营造工人,职业危险性相当高。然而,施工事故发生后,工人们的死亡(受伤)赔偿却少得可怜。早期营造厂在承包合同中就开出“死人保险价”,要求由业主赔款。每个大工程预算要死十个人,每个人约可获赔200元,但事后一般只给死者家属10元左右,并且还有因伤亡事故增多,有时连尸体还来不及发现,要等到清理工地时才发现的现象(62)真可谓草菅人命。至于受伤者则更是多如牛毛,不甚稀奇。

总之,营造工作不仅劳动时间长,劳动强度大,也非常的危险,但没有活路的工人还不得不每天到茶馆、桥堍守候,等待工作。即便谋到了差事,工资收入也较为低廉,勉强糊口,他们家庭的经济状况都很差。

大多数营造工人的生活状况,用他们自己的话概括,就是“吃的咸菜汤,睡的无脚床,住的芦席棚”。一般而言,他们大都聚居在棚户区,虽然基本解决了落脚问题,但是居住条件都很差。棚户区内人口密度大,拥挤不堪,卫生条件极差,只能算勉强有个容身之所。遇到刮风下雨,一般居民就不得不日夜生活在风雨交加之中。垃圾堆、臭水沟触目皆是,“一年到头散发出刺鼻的臭气”,“整个棚户区没有一条下水道,没有一个自来水龙头,没有一只垃圾箱,只有10多条臭水沟”。(63)并且,一到夏天蚊蝇便大量孳生,从而成为病菌迅速繁殖与快速传播的最佳场所。“每年夏天总有几百人死于各种传染病,其中多数是儿童和初生婴儿。”(64)恶劣的居住环境使营造工人的家庭生活质量雪上加霜。

遇上天灾人祸,工人更是没有活路。矮小的草棚稍一不慎就会失火,可是棚户区内没有消防设施,高密度的草棚一旦着火就很难扑灭。在秋冬干燥季节,火灾时有发生,每次火灾,少则烧毁十几户,多则几十户、上百户,火灾后灾民流落街头,连赖以栖身的小窝棚也无处寻觅。(65)每逢此时,营造工人便只能拖家带口移至桥洞下继续生活,情形十分悲惨。

白天,由于工作需要,营造厂主和工人三五成群地聚集在茶馆内“孵豆芽”,“有的人并不一定有什么业务要谈,但也每天必到茶会,会会朋友,听听消息,聆聆市面,以便为下一步开拓业务更好地决策”。(66)有业务要谈的人则“边饮茶,边谈行情”,融工作、娱乐于一体,既做成了生意,又打发了时光,还结识了新朋友,可谓“一举三得”,颇具成效。晚上,厂主们回到自己的“安乐窝”,驱走一天的疲倦;工人们则只能寄宿在漏雨透风的草棚下,无奈地度过这漫漫长夜。

除了居住条件简陋外,绝大部分营造工人吃得也比较艰苦,长期处于营养不良的状态。整个民国时期,除20世纪20年代初,营造工人的生活状况相对过得去外,其余年份工人们日常购买的食物都相当廉价,甚至还有“吃了上顿没下顿”的境况。一般来说,菜皮、咸菜是工人经常的食物,除此以外,就是霉烂生虫的大米、麸皮面,混合着捡来的烂菜叶子煮成粥,一天能吃上两顿就算不错了。遇上没有工作的时候,两天吃一顿也是常有的。因此,营造工人的膳食缺乏人体必需的营养,进而身体健康也时常亮起红灯,威胁着自己的劳动寿命与身体寿命。

由于物质生活贫乏,精神生活空虚,上海的营造工人多有不良嗜好,如嗜酒、嗜赌、嗜嫖等等。故而工会组织曾就工人的娱乐活动做过一些努力。1946年,上海市泥水业职业工会“为改革工人不良习惯,使就正当娱乐以增进身心愉快起见,经于十月间在合办福利社设办俱乐部,内置备锣鼓、琴棋、乒乓球等,以供工人业余玩习”,(67)以此来丰富工人们的娱乐生活。相比之下,营造厂老板的生活状况,无论是居住条件、膳食营养,还是业余生活,都要比普通营造工人好得多。可惜因史料缺失,笔者不能有所描述,然而可以肯定的是,他们确确实实比处于下层的营造工人要生活得稳定、安逸。但他们毕竟是营造群体中的少数,影响有限,他们的舒适生活并不能代表近十万营造工人的生存状态,更不能遮掩住广大营造工人艰苦贫穷的生活实态。

综上所述,近代以来随着西方建筑制度、理论、技术以及经营管理方式的传入,中国的营造格局呈现出向现代转型的全新局面。考察近代上海营造业及其群体的发展历程,可从一个侧面触摸到上海这座城市城市化、现代化的脉搏。近代上海营造业孕育了一大批专业技术过硬、观念与时俱进的建筑工匠。他们既能吸取西方近代建筑技术的长处,又能发挥中国传统建筑技法的特长。其中,桩基础施工技术,钢筋混凝土施工技术,高层建筑施工中各种土办法上马的吊装技术,水暖、电梯、设备安装技术,外墙装潢雕塑技术等都达到了相当的水平,反映了近代上海营造业群体的智慧和才能。他们的创造性劳作,极大地推进了上海城市建设的发展,并且亦向全国辐射。中国近代建筑史上的著名建筑,南京的中山陵和广州的中山纪念堂,都是由上海的姚新记营造厂和馥记营造厂承建。抗日战争期间,上海的一批营造厂随迁大西南,在重庆、昆明等地也承建了不少重要建筑。总之,近代上海营造业不仅对上海本地的城市建设作出重大贡献,而且对全国的营造业也颇具重要意义。

考察近代上海营造业群体的发展轨迹,凸显了上海移民社会的不少特征。近代上海营造业群体虽因战争的关系其数量有所回落,但就整体而言是不断增加的。由于籍贯的大致趋同,群体内出现“川沙帮”、“宁绍帮”、“香山帮”等地域帮派,这些地域帮派在群体内部的维系方式和经营、劳作方式也各具特点。不仅如此,由于学历层次、工种类别和技术水平等的不同,群体内部呈现出复杂的多质构成形式。他们的经济收入和日常生活状态因他们的身份地位、技术能力等因素的不同而呈现差异性。但绝大多数营造工人处于社会的中下层,他们不仅劳动时间长、劳动强度大,而且做工时缺乏起码的人身安全保障。工资收入低直接导致他们的家庭生活异常贫苦。同时,由于物质生活匮乏和劳动强度大,使得他们精神生活也较为单调,于是营造工人多有嗜酒、嗜赌、嗜嫖等不良癖好。因此,国民政府、同业公会及工会组织等都设法创办了一些俱乐部,以丰富工人们的娱乐生活,纠正他们的不良习惯,但由于群体数量庞大,相关机构的努力无异于杯水车薪,收效甚微。

近代上海营造业发展的曲折经历反映出当时历史环境下的诸多现实,由营造工人勤劳的双手所建造的许多近代建筑,已成为当下我们日常生活中的一部分。它们既是“凝固的音乐”,更是“凝固的历史”。从这个意义上,我们再来细细品味丘吉尔当年的名言:“我们建造了我们的房屋,而后房屋又塑造了我们”时,(68)便可领会此番话语的精妙与意味深长了。

【注释】

(1)本文刊于《上海档案史料研究》,第13辑,署名王琨、高红霞。

(2)夏征农主编,《辞海》编辑委员会编:《辞海》(缩印本:音序),上海辞书出版社2002年版,第2048页。

(3)郑卉:《上海里弄住宅营造技艺研究》,复旦大学2009年硕士学位论文,第3页。

(4)《上海建筑施工志》编纂委员会编:《上海建筑施工志》,上海社会科学院出版社1997年版,第77页。

(5)《上海建筑施工志》编纂委员会编:《上海建筑施工志》,上海社会科学院出版社1997年版,第78页。

(6)何重建:《上海近代营造业的形成及特征》,汪坦主编:《第三次中国近代建筑史研究讨论会论文集》,中国建筑工业出版社1991年版,第119页。

(7)《上海建筑施工志》编纂委员会编:《上海建筑施工志》,上海社会科学院出版社1997年版,第78页。

(8)中国传统社会一直持有“只重文学,鄙薄工艺”的看法。西方建筑理论与技术传入中国后,营造工匠们对此观点表示极为不满,呼吁“树全力奋斗之帜,冀将数千年积瘤,一扫而空”。参见何重建:《上海近代营造业的形成及特征》。

(9)《上海市营造工业同业公会会员名册及非会员名册》,上海市档案馆S133‐1‐35。

(10)何重建:《上海近代营造业的形成及特征》,《第三次中国近代建筑史研究讨论会论文集》,第119—120页。

(11)这一数字还未包括没有加入同业公会的百余家营造厂。参见《上海市营造工业同业公会会员名册及非会员名册》,上海市档案馆S133‐1‐35。

(12)娄承浩、薛顺生编著:《老上海营造业及建筑师》,同济大学出版社2004年版,第21页。

(13)同上,第5页。

(14)李晓华:《鲁班的兄弟们》,上海建筑施工志编委会编写办公室编著:《东方“巴黎”:近代上海建筑史话》,上海文化出版社1991年版,第201—202页。

(15)其中,从事履业人数为10981人,从事杂粮业人数为9329人,海员业人数略少于营造业人数,为8375人。详情参见罗志如编:《统计表中之上海》(国立中央研究院社会科学研究所集刊第四号),国立中央研究院社会科学研究所1932年版,第82页。

(16)《上海建筑施工志》,第76页。

(17)李晓华:《鲁班的兄弟们》,《东方“巴黎”:近代上海建筑史话》,第202页。

(18)《老上海营造业及建筑师》,第27页。

(19)《上海建筑施工志》,第87页。

(20)《老上海营造业及建筑师》,第21页。

(21)李晓华:《鲁班的兄弟们》,《东方“巴黎”:近代上海建筑史话》,第203页。

(22)《老上海营造业及建筑师》,第21页。

(23)《上海建筑施工志》,第42页。

(24)《辛瑞庭申请组织木工业职业工会与上海市社会局来往文书》,上海市档案馆Q6‐6‐350。

(25)这一数字不包括竹工、石工、油漆工等其他各种辅助工种。如一并计算在内,则全行业共有3万余名建筑工人。参见《上海市泥水业职业工会1946年工作总报告》,上海市档案馆Q6‐6‐355。

(26)《上海市水木业职业工会公文及所属单位工作汇报》,上海市档案馆Q7‐1‐252。

(27)《上海市木工业工会理监事及会员名册、上海市茶箱锡罐业、修造民船业工会及木工业工会会员代表名册、茶箱支部会员名册》,上海市档案馆Q6‐6‐350;《上海市泥水木工业职业工会第一届工作报告》,上海市档案馆Q7‐1‐196。

(28)《上海建筑施工志》,第483页。

(29)《上海建筑施工志》,第87页。

(30)同上,第295页。

(31)《上海市木工业职业工会会员名册及会员统计表呈送上海市社会局》,上海市档案馆Q6‐6‐350。

(32)《上海市营造工业同业公会会员入会志愿书(一)》,上海市档案馆S133‐1‐21。

(33)《上海市木工业职业工会会员名册及会员统计表呈送上海市社会局》,上海市档案馆Q6‐6‐350。

(34)《上海建筑施工志》,第450—504页。

(35)这14人当中同时也有4人是家境贫困者。参见《上海建筑施工志》,第450—504页。

(36)《建筑月报》1934年2月。

(37)李海清:《中国建筑现代转型》,东南大学出版社2004年版,第263页。

(38)《上海建筑施工志》,第482、494、496页。

(39)同上,第489页。

(40)《上海建筑施工志》,第484页。

(41)同上,第78页。

(42)川沙县境多有变更,1912年川沙由厅改置为县,隶属江苏省管辖,至1958年划归上海市,并于1992年撤销,并入浦东新区。所以,民国时期川沙人应属江苏省籍贯。

(43)何重建:《上海近代营造业的形成及特征》,《第三次中国近代建筑史研究讨论会论文集》,第121页。

(44)彭泽益编:《中国近代手工业史资料(1840—1949)》第一卷,中华书局1984年版,第168页。

(45)《川沙县志》(1937年版),卷五“实业志”。转引自高红霞、贾玲:《近代上海营造业中的“川沙帮”》,上海市档案馆编:《上海档案史料研究》第八辑,上海三联书店2010年版,第20页。

(46)张银根:《浦东泥刀的领军人物杨斯盛》,唐国良主编:《百年浦东同乡会》,上海社会科学院出版社2005年版,第161页。

(47)《上海建筑施工志》,第87页。

(48)李晓华:《鲁班的兄弟们》,《东方“巴黎”:近代上海建筑史话》,第202页。

(49)《统计表中之上海》,第80页。

(50)陈达:《上海工人的生活费(1929—1948年)》,《教学与研究》1957年第5期。

(51)王玉茹:《近代中国物价、工资和生活水平研究》,上海财经大学出版社2007年版,第104—105页。

(52)李晓华:《鲁班的兄弟们》,《东方“巴黎”:近代上海建筑史话》,第202页。

(53)李晓华:《鲁班的兄弟们》,《东方“巴黎”:近代上海建筑史话》,第202页。

(54)周仲海:《建国前后上海工人工薪与生活状况之考察》,《社会科学》2006年第5期。

(55)周仲海:《建国前后上海工人工薪与生活状况之考察》,《社会科学》2006年第5期。

(56)上海社会科学院经济研究所编:《上海解放前后物价资料汇编(1921—1957年)》,上海人民出版社1958年版,第34页。

(57)此项统计数字尚不包括内容相同的通告刊登在不同时期、不同报刊上的次数。参见《上海市营造工业同业公会及职工会通告汇总》,上海市档案馆S133‐1‐77。

(58)彭泽益编:《中国近代手工业史资料(1840—1949)》第三卷,中华书局1984年版,第305—306页。

(59)李晓华:《鲁班的兄弟们》,《东方“巴黎”:近代上海建筑史话》,第202页。

(60)李晓华:《鲁班的兄弟们》,《东方“巴黎”:近代上海建筑史话》,第202页。

(61)李晓华:《鲁班的兄弟们》,《东方“巴黎”:近代上海建筑史话》,第205页。

(62)李晓华:《鲁班的兄弟们》,《东方“巴黎”:近代上海建筑史话》,第205页。

(63)薛永理:《旧上海棚户区的形成》,中国人民政治协商会议上海市委员会文史资料委员会编:《旧上海的房地产经营》,上海人民出版社1990年版,第237页。

(64)同上,第234页。

(65)同上,第233页。

(66)褚荣生、何重建:《造房人的酸苦辣》,《东方“巴黎”:近代上海建筑史话》,第165页。

(67)《上海市泥水业职业工会1946年工作报告》,上海市档案馆Q6‐6‐355。

(68)“We shape our buildings,thcrcafter they shapc us.”by Sir Winston Churchill,or“We shape our buildings,and aftcrwards our dwellings shape us”also by Sir Winston Churchill.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。