论仪式活动的圈层结构[1]

⊙裴丽丽 李文学[2]

[摘要]近百年来,人类学的仪式研究积累了丰厚的理论遗产。然而,在面对形形色色不同文化背景的仪式时,这些理论的解释力和分析潜力经常会受到考验。本文即是在对仪式的结构分析史简要梳理和反思的基础上,依据对中国青山丧葬仪式的田野调查,提出了仪式活动的圈层结构分析模型,该模型立足仪式中的行为活动特点,对仪式进行尝试性的宏观结构分析。

[关键词]仪式;圈层结构;神圣/世俗

自人类学作为学科诞生以来,宗教和仪式就始终是学者们探研的焦点,它与亲属制度、原始思维、前现代社会的经济与交换行为等共同构筑起了早期人类学独特的问题域。如果说宗教信仰还具有人类学、宗教学、历史学、心理学甚至政治学的多栖特征而被广泛研究的话,那么仪式则成为人类学和宗教社会学相对专属的问题。其中人类学对于仪式的兴趣和成果独树一帜,使其他学科很难望其项背。

按现代人类学的观点,“仪式是一个具有理解、界定、诠释和分析意义的广大空间和范围;被认为是一个‘巨大的话语’(large discourse)”,它往往“被人类学家当作观察人类情绪、情感以及经验意义的工具,成为民族志研究者阅读和诠释社会的一种不可多得的‘文本’”。[1]关于仪式的分析范式,从早期的泰勒(Edward Tylor)、斯宾塞(Herbert Spencer)、弗雷泽(James Frazer)等的“神话—仪式学派”到后来的“功能主义”“结构主义”“解释主义”,经历了一个从明显的“宗教”范畴到“世俗社会”范畴的变化轨迹。[2]仪式的外延,则从早期的神话与宗教信仰内容的仪式扩展到无所不包的世俗的、日常的仪式,从独特性的存在成为了普遍性的存在,从神圣性主导的行为表演变成了神圣性和世俗性都可以独立主导的行为表演。

结构—功能主义的仪式研究强调仪式的平慰或增强个体或集体情绪、强化社会整合的功能;解释主义的仪式研究则将仪式的象征符号意义做最大程度的解读,并尝试社会变迁背景下仪式的分析。虽然两者的兴起将仪式的外延推向了人们社会生活的更广阔空间,但从人类学的仪式研究实践来看,与神话、巫术和宗教信仰关联的模式化行为才被认为是仪式的经典模型,而将运动会、正式问候、一般假日甚至日常洒扫也作为仪式的观点除了在知识领域扩展了我们的视野之外,在学术探索实践活动中和在社会的广泛认可中并没有获得足够多的支持。鉴于此,仪式的界定可以分为狭义的和广义的,前者指在神话、巫术、宗教背景下进行的模式化行为,神话—仪式学派的学者们和仪式研究大师特纳(Victor Turner)倾向于这一定义;后者指包括前者在内,也涵盖前述世俗活动的行为,日常仪式的倡导者利奇(Edmund Leach)、道格拉斯(Mary Douglas)更倾向于这一定义。本文将采取狭义的仪式定义。

一、问题的提出

仪式的结构分析,可以说导源于涂尔干。他指出:“我们所有的宗教信仰,不管是简单还是复杂,都表现出同一种共性:它们都以事物的分类为前提,无论是真实的还是想象的事物,人们都把它们分为两类,相互对立的两种类型,一般以两个清晰的、表达得相当确切的词来表示:世俗的和神圣的。”[3]这一“神圣/世俗”的宗教和仪式分析框架,被认为是“人类学仪式研究的一个理论原点”。[4]从这一理论观点及其后来的发展来看,它倾向于从最宏观的层次对世界上的事物进行两分,从中观层次对宗教的信仰和作为表征的仪式进行两分,而微观上则对仪式的基本要素—象征符号进行二元的结构分析,认为每一个象征符号中容聚了神圣性和世俗性。结构主义时代学者们循着上述的传统持续探索,将仪式的结构分析推向高潮和日益精密化,列维—斯特劳斯的“结构要素”的“总体组合”和致力于结构模型的探索,利奇关于仪式的语言、行为部分的关系及其矛盾和动态转换的论说、结构分析需区别普遍性仪式和个案性仪式的观点,道格拉斯反模型论的多重语义象征分析等代表这一时期的研究方向。而最为经典的则是特纳的仪式理论,他将象征符号看作仪式的基本要素,符号构成仪式单位——分子簇,仪式是这些象征符号的体系化构造。在此基础上,他又发展了范•根纳普(A. Van Gennep)的过渡礼仪说,提出并论证了“结构—反结构—结构”的历时性过程分析,这种更为宏观的分析仪式的模型堪称典范。仪式的象征分析发展到20世纪80年代,出现了一股反思的潮流,其基本思路是弱化符号分析,而试图回归仪式本身的动作行为本位的研究,提倡一种“表演(或动作)的首要性”,并尝试在这样的前提下探讨仪式结构。[3]

通过笔者上述梳理可以发现,在仪式的结构分析历史当中,一直存在着这样两个矛盾统一的线索,即一是从整体上观照仪式结构的宏观分析,以涂尔干、列维—斯特劳斯的模型化倾向、特纳的过程分析为代表;二是从微观上对构成仪式的无数符号进行情景化的、个别化的解释分析,以道格拉斯、利奇为代表。其实,两种倾向在上述学者们的理论中往往同时兼备,只是清晰程度不同罢了。相形之下,微观的符号(或曰符码)分析,与“结构”的要求一词并不十分契合,它容易导致仪式分析的碎片化;而宏观的整体观照,似乎更具可操作性。但现实是:特纳的仪式理论偏重历时性的过程分析,涂尔干的神圣/世俗二元对立框架又显得过于单调和僵化。仪式的结构研究,尤其是宏观的结构分析仍然有着巨大的空间。

在对丧葬仪式的田野调查中,笔者起初并没有太多神圣与世俗分野的感触。然而,随着调查的深入,一种报告人主体性的观念建构意图慢慢浮出水面,那就是当地人在仪式活动中的群体认同以及由此带来的对仪式活动的基本分类。这种认同的表达形式就是大部分调查对象谈及别人家的丧葬仪式时,会不断地反复用到“我们——他们孝家”“老人会——主人家”这样的语式,以及“老人会管生活,主人家管悼念”的表述,尤其是在与老人会成员们交谈时,这种倾向更加明显。笔者认为,这种主位性表述实际上是一种当地人对参与仪式的人群和仪式活动的观念分类。受此启发,结合既有的仪式理论尤其是涂尔干对宗教信仰进行的神圣与世俗的二元类分命题,本文将尝试提出另一种较宏观的观照仪式整体的分析模型——仪式活动的圈层结构。该模型的基础仍然是微观的符号、象征分析,但更倾向于仪式的行为活动分析,即以仪式中的行为活动为中心的考察,主要从调查对象主位的角度进行叙述,以分析和整体把握其结构特征。

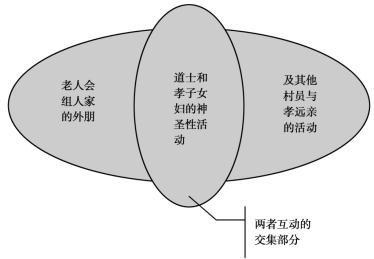

圈层结构模型不同于历时性的过程分析,它是一种共时性的分析。它立足仪式中的行为活动特点将之分为仪式主体行为、仪式参与者行为以及主体与参与者互动行为。仪式主体行为是指仪式中直接与神圣性有关的活动;仪式参与者行为是指仪式中的世俗活动行为;主体与参与者互动行为是指参与者在主体的引导下从事的与神圣性有关的活动,这种活动往往在仪式中是个别的、分散的,但连接和完备了仪式。

二、青山丧葬仪式

丧葬仪式调查的地点是贵州安顺青山村。青山村位于安顺市西秀区,是一个城郊村落,村里居住有白族、苗族和汉族,共489户,按户数的比例分别约为60%、30%和10%。村民分布于三个邻近的寨子——青山寨、邱家院和官其山,其中环绕青山分布的青山寨人口最多,有4个组,分别是上院、下院、(新)中院和后院,主要是按照地势和坐落于青山的哪个方位而定名。4组中的上院和中院均由白族、汉族构成,后院为上院和中院所派生,而下院则居住着苗族人。以笔者重点调查的青山寨上院为例,目前有白、汉两族8姓居住,按人口多寡分别为谢、金、赵、刘、王、杜、张、关,其中谢赵氏为白族,其他均为汉族,截至调查时统计,白族人口为185人,汉族为249人。青山的丧葬仪式严格以组为单位,组内跨民族组织互助的“老人会”,各姓分别选举会头一人,并在此基础上选举总会头一人,其成员为本组年龄16~60岁的所有男子,当兵和上学者除外。老人会为丧葬仪式提供各种服务,保证丧仪的顺利进行。上、中院(后院的丧葬活动,是回归到原来所属的组)的丧葬仪式与当地的汉族有些类似,而与下院的苗族则有很大不同。2008年2月(农历),青山上院举行了一次丧葬仪式,以下即为其基本过程和主要环节。

1.准备

二月初十,谢家林的母亲谢老太去世(俗称“落气”)。谢家林首先让其侄子到郭家庄请吴姓道士开路,择定其母的下葬日期为二月十六,并请其赴青山做法事。谢家富则通知了青山上院的组长赵桂林用村喇叭喊话通知全组。当天在家的组内男人(老人会成员)到谢家林家迅速集中,由老人会成员将老人尸体入棺,棺盖虚掩,置于正堂垫起,并举行会议,由老人会总会头谢家栋(与谢家林为同族)安排相关事宜。当天,谢家族人分赴外村亲戚家通知其母死讯和下葬日期。

2.守灵

从初十晚到十五晚,上院的人们开始了漫长的守灵,以男人为主。在守灵过程中,有烧纸钱、吃夜宵、唱孝歌等活动。由于当地的丧仪时间漫长,很容易造成人困马乏,所以人们往往轮流来值守各项活动。烧纸钱守灵的孝子往往自愿轮值,老人会在守灵期间安排每晚15人来值守,其他参与者则自愿参加。老人会15名成员每晚守灵期间担任各项服务工作,如准备苞米花、做夜宵、为人们倒酒、人们娱乐时准备道具等,在做好本职工作以外,他们也参与这些活动,并主导唱孝歌。

3.接受礼金

送礼的群体有两大部分。一是本村的人们送礼。从老人的棺木置于正堂,老人会正式开始运作,本村的人们(以本组为主)就开始以家庭为单位陆续向谢家送来礼金,送礼者多是妇女,礼金的数额不等,主要以送礼者与孝家关系亲疏和之前类似事件来往的数额为参考标准。二是外村亲戚或孝家朋友送礼。从二月十四也就是下葬之前三天开始,外村亲戚和谢家朋友即开始陆续祭奠亡者并送上礼金,大多在下葬的前一天来到孝家。以上所有礼金的收纳、保管和支出在整个仪式期间都由老人会安排的财务人员全权负责,孝家不参与。

4.饭食安排

下葬的前一天和下葬当天,即二月十五和二月十六,由于客人很多,老人会负责这两天的六顿饭菜,饭菜的材料一律由老人会安排管账之人和采购之人准备妥当。两天的六顿饭菜内容无差异,笔者发现丰盛有余而多样化不足,但这是老人会的基本要求。这两天以外的饭食(除夜宵)全部由谢家负责。

5.点钥匙灯

二月十五日晚即安葬前一晚,进行“点钥匙灯”仪式。死者的大儿媳(按传统应由女儿负责,谢老太无女)购买了七七四十九盏灯。由长子谢家林发灯,即点第一盏灯,其弟家仁、姐妹、两媳妇及老人的四个孙儿、重孙等按性别长幼次序依次来点,然后是其他亲属参与点灯。四十九盏灯排列成塔形,点灯者自上而下,依次点着。此环节中,人们认为点着的灯越多,则越吉利。

6.办灵做法事

二月十五日,道士吴大有被请来办灵做法事。下葬之前,道士的法事活动如下:做法事之前,他先唱了孝歌;继而开始念经,据说他念的是《金刚经》;念经期间,谢家男系亲属(儿子女婿)绕棺礼拜,持续两个小时。

7.眼材与喊魂

法事要做到天亮之前,由吴道士算得殡葬的具体时辰。殡葬之前的第一步是“眼材”,即死者亲人看死者面容的告别仪式,眼材后闭棺;第二步是道士喊魂,即在棺盖上放一碗米,米里置一鸡蛋,道士边撒米边喊死者名字,喊其生魂出棺,死魂开棺。继而喊死者亲戚名字,再喊村组人的名字,甚至还有牛鸡禽畜,依次进行。

8.下葬

喊魂完毕。道士让人们抬走棺材,由于棺材太重,老人会安排成员八人抬起,八人负责轮换。抬走棺材时,死者的女性亲人媳妇和女儿痛哭,男子则手持丧棍敲打一路,过桥时儿子趴下,棺材象征性地从其背上通过,儿子喊:“妈,我背你过桥。”

棺材未落入墓坑之前,儿子在安葬坑里烧纸钱,同时在孝子墓坑中浇洒雄黄摊面。

棺材落土,儿子先用竹篓背土入坑,并喊,“妈,我背土埋你来了。”其他人等纷纷帮忙将墓坑埋好。然后老人会成员负责用石头和砖头掩上并垒好。之后,孝子们在母亲墓前进贡献。贡献完毕,道士嘴念口语,写出一份地契,让谢家林背上,众人喊“卖地,卖地”,背者喊“买地,买地”,众人喊:“买的清买不清?”谢家林喊:“买得清买得明,买这块地盘葬亡灵”,后烧掉地契。

道士在东南西北依次烧香四柱并念口语。完毕后放鞭炮,之后人们分散回家,回家时所有人不能回头看坟墓,尤其是死者的亲人。

9.善后与服丧、献贡

安葬完毕,老人会负责收取仪式期间不能尽义务的成员罚款,并向主人家公布丧仪期间所有账目,当晚,在谢家聚餐,这是老人会负责的最后一顿饭。二月十七日,谢家按例邀请诸会头(由各姓氏选举)吃饭办理相关后续工作,归还各类丧仪所需公共用具,如灶具、餐具、凳子、篷布等,表示答谢。

死者下葬以后的第三天,亲人服丧,并给亡者添土、献贡;之后是七天、四十九天和满百日(一般为九十六天),按三日之事操作。

三、青山丧葬仪式的圈层结构分析

青山的丧葬仪式和许多地区的丧葬仪式类似,由诸多的环节构成,每一个环节又由许多的象征符号按一定次序连属编织而成,关于象征符号的细节,不是本文的探讨重点,故以上仅列其基本过程和行为活动的主要环节。所不同的是,笔者将仪式过程的接受礼金、饮食安排等环节列入其中,这在以往的仪式描述和研究中一般是一笔带过的内容。本文则想通过这种安排表达这样的思考:这些准备性的和服务性的活动本身应该是仪式的当然组成部分,也是仪式研究应该引起重视的内容。

通过以上描述的环节,可以发现,在青山的丧葬仪式中参与的人员,可以分为三类,第一类是死者的孝子贤孙、(女儿女婿)媳妇等;第二类是村组范围内的人们,以组织或非组织的形式参与仪式活动;第三类是具有特殊地位的神职主持人员——道士,有时还会请选定墓地的地理先生在前期参与。

他们的活动可以依角色差异分为三类,一类是仪式核心主体的活动,为神职人员和子孙女妇的活动。这些活动是“建立在死者是圣物这种观念上的”[5],具有神圣性的品质。道士在依死者的生辰八字计算下葬日期、念经、喊魂到开出地契、按方位烧香等活动中,无不扮演着沟通两个世界的特殊角色;而死者的子孙女妇从烧纸钱守灵、点灯仪式、眼材到背土埋棺、买地葬亡灵等活动,也同样在时刻彰显其具有沟通死者与自己的能力。所不同的是,道士能够沟通的是两个性质不同的广阔世界,而子孙女妇尤其是儿子沟通的是自身(或家庭)与逝去的亲者。但毫无疑问,他们都是扮演着不同于凡俗的特殊角色,其行为活动也可以说直接与涂尔干所提到的神圣性相关联。

另一类则是不同程度参与到仪式中来的老人会成员、其他村组成员和孝家的外亲远朋的赠送礼物或礼金的行为。他们的活动差异性较大,老人会成员们不仅作为村组的成员需要赠送礼金,还要作为组织一员负担为整个丧仪服务的各种义务,随时接受仪式中的调派;其他村组成员虽可以按照意愿参与仪式,但实际上他们也有义务在丧葬仪式期间尽可能地为孝家提供帮助和服务。实际上,老人会仅是村组这一地缘群体内的家庭代表;而孝家的外亲远朋则一般只参与赠送礼物、礼金和凭吊死者,前者很显然是世俗的活动。这些活动作为仪式的构成部分,并不与仪式神圣性的核心部分发生直接关联,而是以世俗的互动为主,为神圣性的人神沟通创造一种氛围,制造一种情境,保证其顺利进行。

在青山的丧葬仪式中,并不仅仅存在上述三类人的两种行为活动,否则仪式会成为没有交集的两条平行线,而无法实现。道士和死者的子孙女妇不仅被赋予了具备沟通两个世界的能力,而且他们作为世俗的一部分,也关键性地连接着世俗的世界与新亡人的世界。当亲戚朋友邻里乡亲,送上礼金、烧纸钱凭吊时,一旁值守的孝子女妇要告知亡灵,帮助亡灵与凭吊者建立起暂时的联系,这时凭吊者通过孝子的中介实现了与仪式神圣性的关联;当孝子们点完钥匙灯,轮到其他宗亲邻里可以参与的时候,它依然是一种借助孝子实现的与亡灵世界的沟通;下葬时的埋土以及买卖土地的象征性仪式,都要先通过孝子的行为活动来实现。丧葬仪式假设:只有子孙女妇和道士代表的神职人员才能实现与亡灵的沟通。如果再将下葬之后,三日、七日以及节日、祭日的服丧、上坟祭祖活动考虑进来,那么这种仪式上亡灵与近亲者沟通关系的开启和建立会持久地延续下去,这种延续同样有排除非近亲者不与之沟通的特点。沟通范围和方式自丧葬仪式开始固化的特点,与传统中国的家观念可以说息息相通。美国人类学家华琛基于广东地区社会的研究,指出:“主导生死两个世界的是亲属关系,大家都深信死亡不会终止男系血亲之间的关系(女性的地位比较复杂,需作深入探讨)。”[6]我们在华北一些地区的经验也表明,死者灵魂与世俗社会发生关联的范围一般也被限定在三代以内。

如果将上述分析加以提炼,我们会发现,在青山的丧葬仪式中人们的活动构成一个不规则的圈层结构,其核心为道士和死者近亲的活动,核心之外的中间层为远亲外朋的凭吊和赠礼活动,最外层则是村组老人会的活动。而且,除日常的洗漱、与周围人的简单招呼等行为之外,仪式过程中的孝子贤孙孝妇们几乎不参与其他任何的世俗活动,他们需尽量将自己沉浸于与亡灵沟通的神圣性情境中,要么与亡灵沟通,要么一端沟通亡灵,一端沟通世俗的仪式活动。

以下是圈层结构的简单静态图示:

四、结语

仪式活动的圈层结构分析,其理论基础首先是涂尔干关于神圣/世俗的二分理论,其次是结合了20世纪80年代反思仪式符号分析的表演活动首要性观点,并在反思象征分析将仪式研究碎片化的基础上提出。其依据的经验则是安顺青山的丧葬仪式及人们对仪式的回忆性建构。因此,它的适用范围还需要进一步的检验。

与今天许多学者观察到的仪式世俗化的方向、世俗与神圣倾向于交融等经验不太一致的是,青山丧葬仪式活动在印证着涂尔干的命题,即仪式神圣(或曰核心)部分在不断地企图与世俗活动相分离,并将之尽可能地清理到老人会的世俗活动中去,从而不断强化自身纯洁的神圣性。

参考文献

[1]彭兆荣.人类学仪式的理论与实践[M].北京:民族出版社,2007:1-2.

[2]彭兆荣.人类学仪式的理论与实践[M].北京:民族出版社,2007:2.

[3]E.涂尔干.宗教生活的初级形式[M].北京:中央民族大学出版社,1999:36.

[4]彭兆荣.人类学仪式的理论与实践[M].北京:民族出版社,2007:228.

[5]E.涂尔干.宗教生活的初级形式[M].北京:中央民族大学出版社,1999:433.

[6]James L. Watson.The Structure of Chinese Funerary Rites:Elementary Forms,Ritual Sequence,and the Primacy of Performence[M]// James L. Watson and Evelyn Sakakida Rawski. Death ritual in late imperial and modern China. Berkeley:University of California Press,1988:8.

On Circle Structure of Ritual Practice——and On Sacred/Secular Conception in Emile Durheim’s Religious Theory

Pei Lili LiWenxue

(Southwest University,Chongqing 400715)

Abstract:Past century,the anthropological study of ritual has accumulated rich theoretical heritage. However,in the face of all kinds of rituals in different cultural backgrounds,the explanatory power of these theories and the potential of analysiswill be often tested.First,there is a brief review and reflection about the history of the ritual structural analysis in this paper,next basing on a Chinese Qingshan funeral ritual research,author proposes the ritual structural analysis pattern that bases on the activities of ritual characteristics,again tries a macrostructural analysis of ritual. Finally on this basis,author will think the Sacred/Secular conception in Emile Durheim’s religious theory.

Key words:ritual;circle structure;sacred/secular

【注释】

[1]基金项目:本研究获得重庆市社科规划项目“建国以来多民族杂居的乡村社区民间信仰体系的变迁和重构研究”(编号2009ZH11)资助;同时,系西南大学中央基金一般项目“多民族杂居区的民间信仰与社会整合研究”(编号SWU1009068)研究成果之一。

[2]裴丽丽,女,西南大学历史文化学院副教授,民族学博士,主要研究方向为民间信仰与民俗文化;李文学,男,西南历史文化学院副教授,民族学博士,主要研究方向为文化变迁与社会组织、民族史。

[3]该潮流很大程度上仍然是在仪式象征分析的框架内的反思,因此其影响并不是很大,国内的介绍性论著中也基本没有涉及。其代表性人物如James L. Watson、Lewis等。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。