第六章 公司治理环境、代理成本与公司资本投资的实证检验

第一节 引 言

现代公司制企业存在双重代理冲突,即股权分散下的管理层与股东的代理冲突和股权集中下的控股股东与中小股东的代理冲突。在股权分散的情况下,因中小股东具有“搭便车”的行为而导致上市公司的实际控制权掌握在管理层手中,管理层为了获取控制权私利,有可能进行非股东利益最大化的投资行为;在股权集中的情况下,大股东具有参与公司管理的激励,可以消除上述“搭便车”的行为。但是,由于控制权与现金流权的分离,拥有高度控制权的大股东可能以中小股东的利益为代价,通过影响投资决策来获得控制性资源,从而也将导致公司进行非效率的资本投资。

我国上市公司的股权结构以集中为典型特征,存在双重代理问题。同时,我国作为转轨经济背景下的弱法制环境国家,当前在着力整体推进市场化进程的同时,还显著存在着地区间的不平衡。因此,将双重代理成本与市场化进程相结合,研究其对公司过度投资行为的影响具有一定的价值。本章在以我国沪深A股上市公司2003~2009年的数据为研究样本,检验两类代理成本影响过度投资行为的基础上,将市场化进程作为外部治理环境因素与内部代理成本置于同一框架之下,考察其对公司过度投资行为的影响。研究结果表明,我国上市公司因过度投资存在很强的投资现金流敏感性,两类代理成本都会加剧公司的过度投资行为,而市场化进程在抑制公司过度投资的同时,还能降低代理成本对公司过度投资行为的影响。

第二节 理论分析与研究假设

现代企业剩余控制权和索取权的分离,产生了管理者与股东之间的委托—代理问题(Berle and Means,1932; Fama and Jensen,1983),在资本投资决策方面,管理者与股东利益函数的差异使得管理者为追求个人私利而扭曲公司资本投资行为,因能够从更多的资源控制中获取私人收益会催生管理者的过度投资冲动(Jensen and Meckling,1976; Jensen,1986; Denis,1997);此外,公司的资本投资对于管理者而言是存在成本的(Bertrandan and Mullainathan,2003; Aggarwal and Samwick,2006),当投资项目对管理者带来的私人成本高昂时,管理者将可能放弃一些净现值为正的投资项目而导致投资不足,可见管理者与股东之间的代理问题对于资本投资决策的影响主要在于管理者对其私人收益与私人成本的权衡。Fazzari(1988)提出的投资现金流敏感性为判断公司的投资行为提供了检验方法,Hoshi(1991)、Vogt(1994 )、 Pawlina and Renneboog(2005 )、 Degryse and Jong(2006)以及Gugler(2003)等的研究则为自由现金流代理成本的观点提供了强有力的证据。与以上文献不同,Richardson(2006)计量自由现金流与过度投资的研究发现,与代理成本解释的观点一致,过度投资集中于自由现金流很高的公司,公司治理机制的改进能够缓解过度投资。

随着公司治理研究从具有典型股权分散结构的国家向其他国家的不断延展,世界范围内越来越多的研究证实了大多数公司中控制性股东的存在(La Porta et al. ,1999; Faccio and Lang,2002)。在股权集中模式下,居于公司决策主导地位的控制股东及其代理人,以追求私人收益而非价值最大化的资源性投资扩张形成了控制权收益的重要来源(Shleifer and Vishny,1997; La Porta et al. ,1999; Claessens et al. ,2000)。Claessens et al.(2002)指出现金流权与控制权的出现将对公司绩效产生两种效应:现金流权的激励效应和控制权的侵占效应,且两权分离程度越大,最终控制人与外部投资者之间的代理冲突越突出,公司业绩越差。Bae et al.(2002)、Bigelli and Mengoli(2004)发现,在对中小股东司法保护较弱的国家,控制性股东往往通过并购的方式获取控制权私利。Dyck and Zingales(2004)针对控制权收益的跨国研究发现,在资本市场欠发达的国家,获取并控制更大规模的资源,将是控制性股东财务决策中考虑的重要因素。Wei and Zhang(2008)基于8个东亚国家的公司样本的研究发现,当大股东的现金流权较高时,能够缓解公司的过度投资;而当大股东控制权与现金流权分离程度较高时,大小股东间严重的冲突则会加剧公司的过度投资。Albuquerque and Wang(2008)发现,在投资者法律保护较弱的国家,控制性股东还具有通过过度投资获取控制权私利的更强动机,并导致更低的公司价值。从以上分析不难发现,在公司规模的选择上,股权集中公司的控股股东与股权分散公司的管理层都具有追求规模扩张的动机,都容易出现过度投资问题。下文通过构建理论模型,着重分析控制性股东获取私人收益的动机与治理环境的改进对于公司投资决策的影响。

参照Aggarwal and Samwick(2006)的做法,设公司现在拥有资产为A,资本性投资数额为I,m为投资产出效率,m~N(0,σ2),则公司价值为:

令式(2)等于0,可得在公司价值最大时的投资额为:

![]()

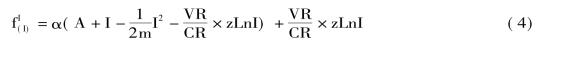

假设控股股东的持股比例、控制权和现金流权分别为α、VR、 ![]() 反映了现金流权和控制权的分离程度,即大股东对中小股东代理冲突的水平。借鉴Aggarwal and Samwick(2003)的思路,公司控股股东通过资本性投资获得控制权私人收益为zLnI,现金流权和控制权的分离程度越大,控股股东攫取控制权的私人收益的能力和动机越强。因此,假设大股东获得的控制权私人收益为

反映了现金流权和控制权的分离程度,即大股东对中小股东代理冲突的水平。借鉴Aggarwal and Samwick(2003)的思路,公司控股股东通过资本性投资获得控制权私人收益为zLnI,现金流权和控制权的分离程度越大,控股股东攫取控制权的私人收益的能力和动机越强。因此,假设大股东获得的控制权私人收益为![]() 由此,可得控股股东持有股权的价值:

由此,可得控股股东持有股权的价值:

对式(4)求导可得:

![]()

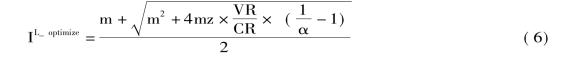

令式(5)等于0,可得控股股东获得最大收益的投资水平:

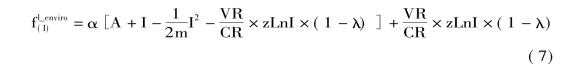

进一步考虑外部治理环境的影响(不考虑其他公司治理机制对控股股东的约束作用),假设外部治理环境对控股股东获取控制权私人收益的抑制作用为λ(0≤λ≤1),在极端情况时,即λ =0表示外部治理环境不起任何作用,λ =1则表示外部治理完全限制了控股股东获取私人收益的能力,则此时控股股东持有股权的价值为:

对式(7)求导可得:

![]()

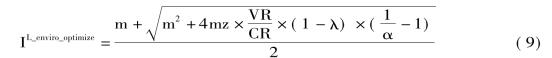

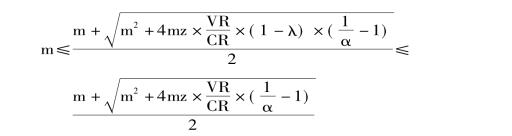

令式(8)等于0,可得考虑外部治理环境时,控股股东获得最大收益的投资水平:

基于上述推导可以得出以下结论:

(1)只要控股大股东的持股比例α<1,存在大小股东的代理冲突时 ,反映控股股东利益的最优投资规模就会大于公司价值最大化的投资规模,导致过度投资。

,反映控股股东利益的最优投资规模就会大于公司价值最大化的投资规模,导致过度投资。

(2)当控制权和现金流权的分离程度![]() ,而且越大时,反映控股股东利益的最优投资规模IL-optimize越大,导致的企业过度投资越严重。

,而且越大时,反映控股股东利益的最优投资规模IL-optimize越大,导致的企业过度投资越严重。

(3)考虑外部治理环境时:

即Ioptimize≤IL_ enviro_ optimize≤IL_ optimize,反映控股股东利益的资本性投资偏离企业价值最大化的投资规模的程度降低。可见,治理环境的改进可以抑制控股股东代理问题的过度投资,特别地当外部治理环境达到理想状态,即λ =1时,外部治理环境可以完全限制控股股东获取控制权私人收益的能力,从而不会发生过度投资行为。

我国证券市场是一个处于转型时期的新兴市场,投资者法律保护低下,长期以来,因缺乏严格执行的司法体系,特别是证券民事赔偿制度,中小投资者的权益依然无法通过国家层面的治理机制得到切实有效的保护(李增泉,2004)。我国的法律制度包括投资者保护、公司治理机制、会计准则以及政府质量等,均明显落后于La Porta et al.(1998)研究样本涉及的大多数国家(Allen et al. ,2005)。我国上市公司多由国企改制而来,普遍股权相对集中,面临大股东控制,这导致上市公司存在较为严重的双重代理问题,即控股股东与经营者之间、中小股东与控股股东之间的代理冲突,且后者尤为突出(冯根福,2004)。加之我国长期的股权分置以及股权分置改革后非流通股流通的渐进性背景,处于控制地位的非流通股股东长期以来难以得到资本增值和流动性溢价带来的资本利得收益,其控制性股权具有相当高的非流动性成本(徐信忠等,2006)。因此,控制性股东在主观上就有更大的动力通过扩大控制性资源的规模来抵补较高的不流动性成本,从而获取控制权私人收益。已有大量实证研究发现,我国上市公司普遍存在过度投资,上市公司再融资的投资决策不仅存在股权融资偏好下的过度投资行为,而且自筹资金的过度投资行为更为严重(刘昌国,2006)。控制性大股东不仅通过资本投资形成控制权收益,而且其自利性资本投资行为还会挤占中小投资者的共享利益,并因而形成“增加资本投资—更高的控制权收益—损害公司价值”的传导机制(郝颖等,2009)。

基于以上分析,提出假设6 -1与假设6 -2:

假设6 -1:我国上市公司存在过度投资行为。

假设6 -2:第一类代理成本和第二类代理成本与公司过度投资正相关。

我国是一个中央集权的国家,尽管我国不同地区具有统一的国家法律制度和司法体系,然而,对我国不同地区的上市公司来说,虽然其所处的国家大环境是一样的,但其所处地区的市场化程度、政府干预程度、法制水平却相差很大,很不平衡(樊纲和王小鲁,2010)。因此,各地区的市场化进程、政府干预程度和法治水平的差异导致了各地区投资者保护有效性的差异。市场化进程是比公司的内部和外部治理机制更为基础的层面,市场化进程会影响到企业契约的顺利签订和执行,进而影响到公司治理的效率(夏立军和方轶强,2005),在公司治理中起着“基础性”的治理效应。已有的研究表明,市场化进程不同地区的公司有着不同的债务筹资行为(孙铮等,2005)、业绩表现(夏立军和方轶强,2005)与股利政策(雷光勇和刘慧龙,2007)。高雷和宋顺林(2007)也研究发现,提高市场化进程和法律对投资者的保护水平有利于减少代理成本。所在地区的市场化进程越低,法治化水平相应越差,公司管理者进行扩张的过度投资与控制股东侵蚀中小股东利益的行为也就更加严重。市场化程度高的地区,法治化水平通常较高,进而能对内部人的机会主义行为形成有效遏制,可在一定程度上降低公司进行资本投资的无效扩张行为。

基于以上分析,提出假设6 -3:

假设6 -3:市场化进程在抑制公司过度投资行为的同时,还能降低双重代理成本对公司过度投资行为的影响。

第三节 研究设计

一、样本选择与数据来源

本书以2003~2009年共7年所有上市公司为初选样本,在筛选数据时依据以下原则:①不考虑金融类上市公司;②剔除ST、PT公司;③剔除含B股或者H股的公司;④剔除所需数据缺失的公司。经上述原则筛选后,本书的最终样本剩余8228个观测值。

本书所用的财务数据主要来源于国泰安公司的CSMAR交易数据库和北京大学经济研究中心的CCER数据库以及暨南大学的锐思数据库(试用版)。市场化进程数据根据樊纲等(2010)编制的各地区市场化进程数据及其子数据构建而成。我们将樊纲等(2010)提供的各地区市场化相对进程得分、政府与市场的关系得分以及市场中介发育和法律制度环境得分,分别作为本书中各地区的市场化指数、政府干预指数以及法治水平指数。由于樊纲等(2010)编制的各地区市场化进程数据截至2007年,考虑到数据的连续性,所用的2008年和2009年的数据按照以下方式获得: 2008年的指数等于2007年的指数加上2004~2006年这3年相对于前一年指数增加值的平均数,2009年的指数等于2008年的指数加上2005~2007年这3年相对于前一年指数增加值的平均数。对于本书所使用的主要连续变量,为了消除极端值的影响,对处于0~1%和99%~100%的极端值样本进行了Winsorize处理。

二、模型设计与变量定义

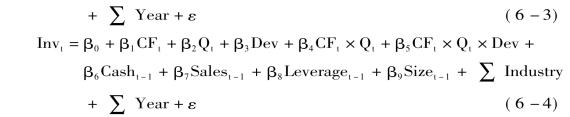

本书借鉴Fazzari et al.(1988)、Vogt(1994)的模型,构建模型(6 -1)检验公司投资现金流之间的敏感性,现金流(CF)的系数越大(符号为正)且显著,则说明公司投资对现金流的敏感度越高;在模型(6 -1)的基础上,加入现金流与投资机会的交叉变量即CF × Q,构建模型(6 - 2),如果交叉项CF × Q的回归系数显著为负,则表明投资现金流敏感的原因为过度投资。

然后,在模型(6 - 2)的基础上,进一步引入第一类代理成本(TAT)和第二类代理成本(Dev)变量,构造交叉项CFt× Qt× TAT 和CFt× Qt× Dev来检验两类代理成本对过度投资的影响,分别构建模型(6 -3)和模型(6 - 4)。如果CFt× Qt× TAT的回归系数显著为正,则说明了第一类代理成本(TAT用“总资产周转率”指标替代,资产周转率是代理成本的反向指标,即资产周转率越小,代理成本越大)加剧了过度投资;如果CFt× Qt× Dev的回归系数显著为负,也说明了第二类代理成本(Dev用“两权分离度”指标替代)加剧了过度投资。

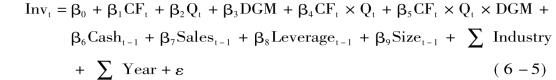

在模型(6 -2)的基础上,引入市场化进程变量Mar、Gov、Law(以上三个变量简称DGM),构造交叉项CFt× Qt× Mar、CFt× Qt× Gov 和CFt× Qt× Law(以上三个交叉变量简称CFt× Qt× DGM),构建模型(6 -5)来检验市场化进程对过度投资的抑制作用,当DGM大于它们各自的中位数时取1,否则为0。

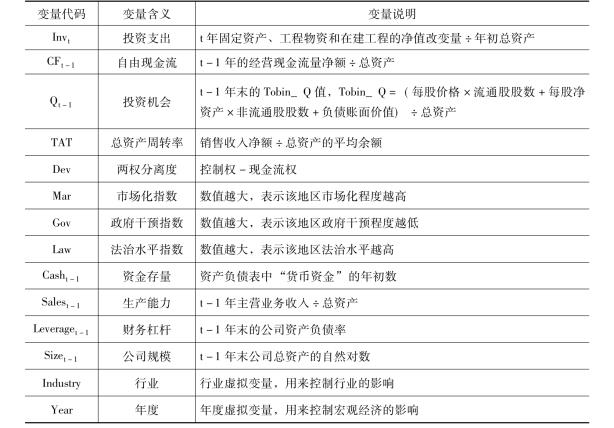

以上模型所用的各变量具体定义,如表6 -1所示:

表6 -1 变量定义

第四节 实证检验结果与分析

一、变量描述性统计

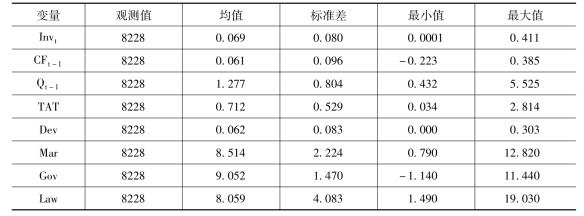

表6 -2是主要变量的描述性统计,从表中可以看出,公司的投资支出Inv最大值为0. 411,而最小值只有0. 0001,说明各公司之间的投资支出存在很大的差异。总资产周转率TAT的最大值和最小值分别为2. 814和0. 034;两权分离度Dev的最大值和最小值分别为0. 303和0. 000。以上数据说明我国上市公司之间的代理成本的大小也存在较大差异,部分公司的代理问题比较突出。市场化指数Mar、政府干预指数Gov和法律指数Law的最大值分别为12. 820、11. 440和19. 030,最小值分别为0. 790、 -1. 140和1. 490,说明我国各地区的市场化进程存在较大差异。

表6 -2 主要变量的描述性统计

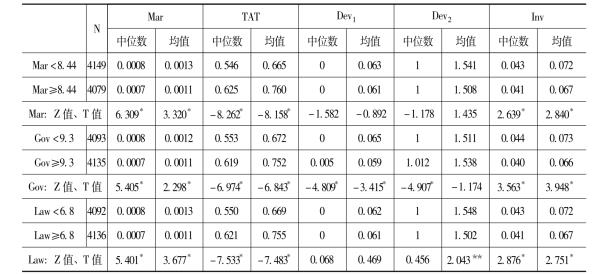

表6 -3是按市场化进程的三个指数的中位数对样本进行分类后的描述性统计结果,从表中可以得出,市场化进程较高(三个指数大于各自中位数)时,第一类代理成本TAT的中位数和均值都显著大于市场化进程较低(三个指数小于各自中位数)时的值;同时,在市场化进程高的地区,第二类代理成本(Dev)总体上低于市场化进程低的地区,且在以政府干预指数Gov和法治水平指数Law分组时差异相对显著。对于公司投资支出而言,从表6 - 4可以看出,市场化进程越高,公司的投资支出Inv的中位数和均值越低,并且所有分组的结果显著差异。上述结果基本上支持了本书的研究假设。

表6 -3 基于不同投资者保护水平下的两类代理成本和投资水平的差异检验

注:上述检验是按照Mar、Gov和Law的中位数将样本进行分组的;平均值的检验方法是T检验,中位数的检验方法是Wilcoxon秩和检验;*、**、***分别表示在0.1、0.05、0.01水平上显著(双尾检验)。

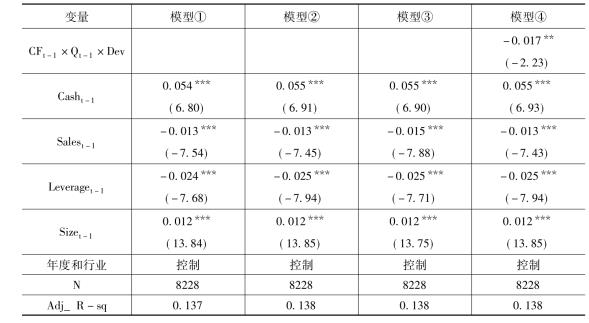

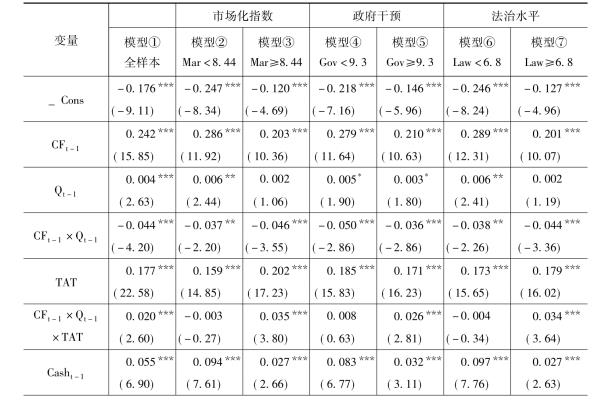

表6 -4 两类代理成本与过度投资的回归结果

续表

注:括号中的数字是t检验值,*、**、***分别表示显著性水平为0. 1、0. 05、0. 01。

二、两类代理成本与过度投资的检验

表6 -4是基于代理成本与过度投资的回归结果。模型①中现金流CFt-1与投资支出Invt在1%的水平上显著正相关,说明我国的上市公司的投资支出对现金流的敏感度很高;模型②中的交叉变量CFt-1× Qt-1与投资支出在1%的水平上显著负相关,表明我国上市公司存在投资现金流敏感性的原因是过度投资。以上结果支持假设6 - 1。模型③在模型②的基础上引入了第一类代理成本的替代变量总资产周转率TAT及其交叉变量CFt-1× Qt-1× TAT,引入这两个变量以后,CFt-1和CFt-1× Qt的系数的符号和显著性水平均没有发生任何改变,CFt-1× Qt-1× TAT与投资支出在1%的水平上显著正相关,其符号与CFt-1× Qt-1相反,这说明,总资产周转率的提高抑制了过度投资的发生,换言之,总资产周转率的降低将加剧过度投资的发生,即第一类代理成本越高,过度投资越严重。模型④在模型②的基础上引入了第二类代理成本的替代变量Dev1及其交叉变量CFt-1× Qt-1× Dev,引入这两个变量后,CFt-1和CFt-1× Qt的符号和显著性水平也均没有发生任何改变,CFt-1× Qt-1× Dev与投资支出在5%的水平上显著负相关,说明第二类代理成本的提高加剧了过度投资的发生,即第二类代理成本越高,过度投资越严重,符合假设6 -2。

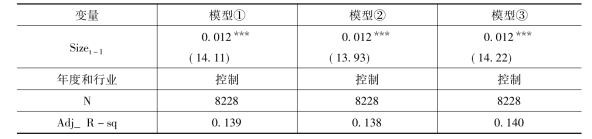

三、市场化进程、双重代理成本与过度投资的检验

表6 -5是市场化进程与过度投资的回归结果。模型①中的CFt-1× Qt-1× DMar在5%的水平上与投资支出正相关。模型②中的CFt-1× Qt-1× DGov在1%的水平上显著正相关,模型③中的CFt-1× Qt-1× DLaw在10%的水平上显著正相关。上述结果表明,市场化进程越高、政府干预越少、法治水平越高的地区,越能抑制由于各种侵占行为所导致的过度投资。此结果验证了假设6 -3。

表6 -5 市场化进程与过度投资的回归结果

续表

注:括号中的数字是t检验值,*、**、***分别表示显著性水平为0. 1、0. 05、0. 01。

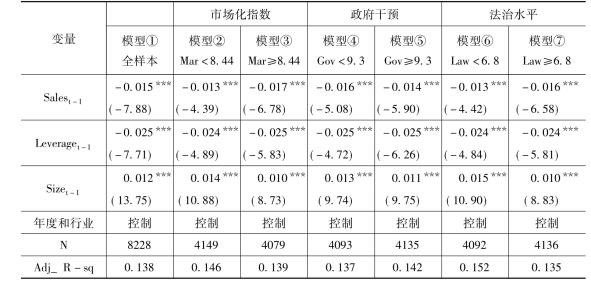

表6 - 6是市场化进程、第一类代理成本与过度投资的回归结果。模型①全样本中CFt-1× Qt-1× TAT在1%的水平显著为正,小于市场化指数Mar、政府干预指数Gov、法治水平指数Law中位数的模型②、模型④、模型⑥中的CFt-1× Qt-1× TAT的系数不显著,而大于市场化指数Mar、政府干预指数Gov、法治水平指数Law中位数的模型③、模型⑤、模型⑦中的CFt-1× Qt-1× TAT的系数显著为正,这一结果说明随着市场化程度与法治水平的提高和政府干预的降低,有利于降低第一类代理成本对公司过度投资行为的影响。

表6 -6 市场化进程、第一类代理成本与过度投资的回归结果

续表

注:括号中的数字是t检验值,*、**、***分别表示显著性水平为0. 1、0. 05、0. 01。

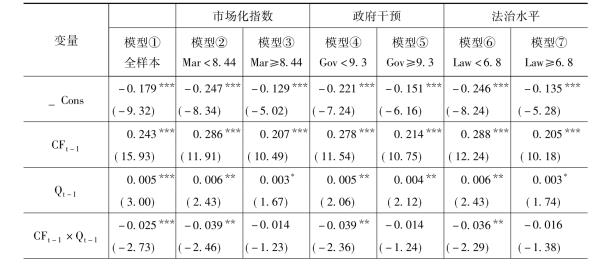

表6 - 7是市场化进程、第二类代理成本与过度投资的回归结果。模型①全样本中CFt-1× Qt-1× Dev在5%的水平显著为负,小于市场化指数Mar、政府干预指数Gov、法治水平指数Law中位数的模型②、模型④、模型⑥中的CFt-1× Qt-1× Dev的系数显著为负,而大于市场化指数Mar、政府干预指数Gov、法治水平指数Law中位数的模型③、模型⑤、模型⑦中的CFt-1× Qt-1× Dev的系数不具有显著性,这一结果说明随着市场化程度与法治水平的提高和政府干预的降低,有利于降低第二类代理成本对公司过度投资行为的影响。

表6 -7 市场化进程、第二类代理成本与过度投资的回归结果

续表

注:括号中的数字是t检验值,*、**、***分别表示显著性水平为0. 1、0. 05、0. 01。

第五节 稳健性检验

(1)第一类代理成本和第二类代理成本分别改用管理费用率和控制权/现金流权作为替代变量。实证结果也表明两类代理成本都加剧了过度投资的发生,跟之前的实证结果并无实质变化,仍然支持我们的研究假设。

(2)前文关于市场化进程与过度投资的实证检验是用市场化进程指数与CFt-1× Qt-1的交叉变量进行实证分析,按照市场化进程各变量的中位数将全样本分成子样本进行回归,然后再与全样本比较,其结果与之前的实证结果无实质变化,仍然支持我们的研究假设。

(3)借鉴Richardson(2006)的模型,首先估算出企业正常的资本投资水平,然后用模型的回归残差,即企业实际的资本投资水平与估算的资本投资水平之差来代表企业的投资效率(残差>0,为过度投资)。然后,用过度投资作为被解释变量,分别与两类代理成本的替代变量进行回归,考察代理成本对公司投资行为的影响,实证结果基本一致。

第六节 结 论

本章在对我国上市公司投资现金流敏感性研究的基础上,考察双重代理成本对公司资本投资决策的影响;进而结合我国的制度背景,检验市场化进程能否作为一种治理机制,有效地缓解代理成本对公司资本投资决策的影响。研究结果表明,我国的上市公司因过度投资存在很强的投资现金流敏感性,股东与管理者之间以及大股东与中小股东之间的代理冲突都会加剧我国上市公司的过度投资行为。我国市场化进程能够抑制公司过度投资行为的同时,还能降低双重代理冲突对公司过度投资的影响。

本书的主要启示在于,加强公司治理,不断降低双重代理冲突对公司过度投资的影响的同时,加快我国市场进程整体推进与消除地区的不平衡,只有市场化进程的推进和提高公司治理效果“齐头并进” ,才能更有效地发挥缓解公司代理问题,进而规范公司的投资行为。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。