3.2 搭配的语法范畴限制

如前所述,语法意义和词汇意义都是对意义的概括,只是语法意义的抽象程度高于词汇概念意义。将众多词语的共同属性进行归类的结果就是语法意义。语法意义还表示词汇与词汇之间的关系意义。在词汇层面,词根与词缀的组合产生出抽象的语法关系意义;词语和词语的组合也产生关系意义。名词与动词可以组合,并根据其出现在动词前后的位置决定其句法关系。当名词出现在动词之前,它充当句子的主语。当名词出现在动词之后,它表示宾语的语法意义。名词与动词的关系意义还可以根据它们的语义角色作进一步区分,可扮演施事、受事、与事等语义角色。名词和动词的区分就是语法意义对词语概念意义进一步抽象的结果。按照语法意义对词语作抽象归类的目的和意义就是要确定词语在组合中的位置以及词类和词类之间在组合中的关系。

既然语法意义是对词的性质的概括并反映搭配成分的关系意义,语法范畴就能对词语的搭配关系作出解释。语言学家从世界各种语言的语法意义中抽象出了众多的语法范畴,根据王德春(1990:128—138)归类,语言中的主要范畴有:(1)性范畴(gender);(2)数范畴(number);(3)格范畴(case);(4)人称范畴(person);(5)时范畴(tense);(6)体范畴(aspect);(7)态范畴(voice)等。除了主要范畴,不同的语言中还能归纳出大大小小的次要范畴。关于语言中的各种语法范畴,学术界多以有形态标记的综合语为对象作了专著论述(详见Comrie 2005;Blake 2005;Corbett 2005a,2005b;Lyons 2005;Yip 2005)。

所有的语言都有这样或者那样的语法范畴,但并不是所有类别的语法范畴都为各种语言所共有。此外,不同语言用于相同语法范畴的标记方式却各不相同。“各种语言的语法范畴不尽相同。如法语名词有性范畴,却没有格范畴。具有相同范畴的语言,内容也不一样。如俄语名词有六个格,德语有四个格,英语只有两个格。俄、德语名词有三个性,法语只有阴阳两性。俄语名词以自身词尾表示性,德、法语则用冠词来表示。”(王德春1990:136)语法范畴在综合语中的形式和意义的对应关系见下表(参见Crystal 2002:93):

续 表

语法范畴的存在是语言组合表义的需要,也是人类出于降低大脑对信息处理的难度,简化认知记忆过程并有效操纵语言而限制表义手段的需要。就语言加工机制而言,人脑在加工语言信息时受容量限制,只能运用有限的标志(Bates &MacWhinney 1982)。正因为如此,只要表义能够充分,任何语言都会将语法范畴控制在有限的数量之内,为儿童习得语言规律和发展语言能力创造便利条件。因各种语言自身特点的不同,其语法范畴的存在方式却有很大的差异,一种范畴在某一种语言中可能是核心的和大量存在的,却可能偶然地和部分地存在于其他语言,或在第三种语言中完全空缺。语法范畴的类别在不同语言中的分布并不是均匀的,无论是数量上还是质量上语法范畴都因语言而异。然而,只要一种语言中存在某些语法范畴,它们就能按照该语言自身的内部体系一致性规律规定着句子的句法实现,对该语言的句子组合产生强有力的限制。通过语法范畴,我们已经可以解释许多搭配现象。本研究的主题是核心句主动语态的词语搭配。各种范畴都以自己的方式限制约束词语的搭配。限于篇幅,我们将从数范畴、格范畴、性范畴和人称范畴四个方面来论述语法意义对搭配的限制作用。

3.2.1 搭配的数范畴限制

“每一种语言都有数的观念。”(石毓智、李讷2004:326)就世界范围语言现象而论,数范畴体系可谓纷繁复杂。据Corbett(2005a:9—53)介绍,在有形态屈折变化的综合语言(synthetic language)中,不仅可以区分单数(singular)和复数(plural)形式和意义,许多小语种还区分普通形式(general)、双数(dual)、三数(trial)、四数(quadral)、少数(paucal)、多数(greater plural)等语法形式和意义。但最常见的是单数和复数的区别。数范畴的作用对词语搭配的限制作用可能是多方面的。这首先反映出中心名词和修饰语(包括数词、限定词和形容词)在形式上保持一致的问题。其次,因语法上主语和谓语的支配与被支配关系,数范畴还要求主语和谓语在语法形式上的适配,属于复数范畴的主语只能和相应范畴的谓语动词组配。

就数范畴而言,印欧语系中的许多语言,如德语、法语和英语都是综合语,都能很好地反映数范畴对搭配的制约作用。不同的语言对数范畴的屈折变化程度有不同的要求。从音义结合的角度看,法语的数范畴几乎消失,因为实际上没有语音形式,在文字形式上保留着数范畴的痕迹。法语的数范畴标志在拼写形式上比英语更加显著,因为法语不仅要求中心名词显性地标示语法形式,而且还要求参与搭配的形容词修饰语与之保持数的一致。le bon jour表单数一致,les bons jours表复数一致。不仅如此,按照法语规则,单数名词和复数名词在与动词构成主谓关系时同样需要保持数量的一致:

2a.La belle femme est ma sēur.

2b.Les beaux femmes sont mes sēurs.

第一句的数量一致性包括La、belle和femme的单数一致,femme和est的主谓单数一致,ma和sēur的单数一致,以及femme和sēur的数量一致。第二句数量一致性包括Les、beaux和femmes的复数一致,femmes与sont主谓一致,mes和sēurs的复数一致,以及femmes和sēurs的数量一致。英语名词和形容词的数虽不要求一致,但数范畴的作用却是实实在在的。绝大多数可数名词的复数形式保留了语音和词尾加-s的拼写标记,并要求主语的数和谓语动词在形态上保持一致。比如,我们应该说:

3a.Two heads are better than one.

而我们不能说:

3b.*Two heads is better than one.

前者是合格的主谓搭配,而后者是不合格搭配。合格与不合格的依据就是主语和谓语动词在数范畴中的一致性原则。在英语的数范畴体系中,名词有可数和不可数之分。不可数名词没有数的概念和复数词尾屈折变化,但英语语法规定它以第三人称单数的身份和谓语动词搭配。违反这个搭配规定即被视为不合格:

4a.There is water all over the floor.

4b.*There are water all over the floor.

4c.*There is waters all over the floor.

英语存现句的数是学术界争论的热门话题之一。据韩景泉(2001:148)介绍,Hudson 1975年在同受过高等教育的英语本族语使用者的谈话中收集到一些反证。录音资料表明,在意念主语(notional subject)为复数的情况下,there’s的出现频率却高于there’re。Hudson的目的在于证实there有资格作为逻辑主语的观点。这个观点是否正确,我们不想在此进一步论证。如果情况确实如此,这从另一个方面支持了搭配必须受到语法意义约束的观点,因为Hudson试图证明的是there表单数的语法意义,有资格对谓语动词实施支配,因此is是合格选择。关于存现句的数,英语语法规定,在be动词后出现多个名词组合时,以第一个名词的数为准:

5a.There is a tiger and two lions in the zoo.

5b.There are two lions and a tiger in the zoo.

5c.There are a tiger and two lions in the zoo.

无论怎么说,数范畴的语法意义决定了搭配的合格性在理论上的说法是一致的。数是客观存在的,但数范畴在语言中的建立却是社会约定的。法语约定了比英语更为严格的以数为基础的词语搭配关系,而汉语在数范畴上的有限形态标志几乎不起什么语法制约作用。然而只要约定一旦生效,使用者就必须服从这一社会约定。这同时揭示了“名无固宜,约之以命”和“名不正,则言不顺”的道理。社会约定的语言符号毕竟是名实相合的。

关于英语中的数还牵涉到一些转类词语,如动名词和不定式。这类词语实质上没有数的概念,属于不可数词类,但语法上规定为单数。因此在与谓语组合时服从单数的搭配规则。这也是社会约定俗成的。所以To see is to believe和Seeing is believing用is是合格搭配,改用复数形式的谓语动词are为不合格搭配。此外,英语中还有一种转类现象值得注意。根据英语语法,形容词之前可以加定冠词作类指或特指。如The rich转指“富人”,the poor转指“穷人”,the wounded转指“伤员”等等。当形容词作类指时,它们显然表示了复数的语法意义。而作特指时,它们又表示了单数的语法意义。在规定词语单复数性质的同时,也规定了它们与谓语动词的搭配方式。作为复数的类指,The rich exploit the poor的合格预设了单数谓语形式的不合格;而作为单数的特指,The rich exploits the poor的合格也排除了复数动词的合格。语法意义对搭配的决定作用清晰可见。

需要注意的是,并非所有的形容词都能够按照添加定冠词the转化为名词。判定一个形容词是否转类必须审查这些形容词是否已经取得名词的主要性状,例如:判断英语名词时需要考虑该词语是否具备数与格的名词性状。从形式上观察,那些可以加-s变成复数、不必加介词of,而可以通过加-’s直接构成所有格的转类名词即可认定为名词,如newly-wed、young married、intended、undecided等都符合上述条件,且在以英语为母语者范围内有相当的认可度,而那些不具备上述条件的词语仍属于未经演变的形容词,因而也就没有获得充当句子主语的资格。形容词状名词性质的判定虽然有形式上的依据,但形式的背后则依然是以词语所表达的概念意义为依据的。

现实语境中的英语形容词的用法及搭配方式变幻莫测。在我们观察的语料范围中,有这样的特例:

6a.Small is beautiful.(China Daily:21st Century 2006年11月22日)

6b.Is bony beautiful?(China Daily:21st Century 2006年9月20日)

形容词不表示数的概念,据现有英语语法,无数概念的词语搭配方式按单数处理。所以动词选用is。然而,以上例子的特殊之处不在于形容词和谓语动词之间应选择单数还是复数的搭配形式,而在于形容词是否有资格作主语。Small Is Beautiful是E.F.Schumacher 1973年所著系列畅销书的书名。广告词是否以书名为创意我们不得而知,但有一点是可以肯定的,那就是在现代英语中形容词充当主语的说法不是绝对的,而且还有一定的能产性。Thin is in就是符合这种用法的时尚用语之一。其实不仅当代用法如此,中世纪也有这样的用法。Shakespeare也曾使用过类似的句法结构:Fair is foul,and foul is fair(Macbeth:Act 1,Scene 1)。如果说第一句的foul和第二句的fair是形容词作表语,那么我们就应该说第一句的fair和第二句的foul是句子的主语。汉语界有关于形容词能作主语和宾语的普遍说法。陆俭明先生(2003b:398—399)表示:“在语法学界有所谓‘动词、形容词名词化’(或‘名物化’)的说法,这固然是受印欧语语法的影响所致,而更深一层的原因就在于没有认识到作为语法意义的事物范畴有多种不同的层面,而误将主、宾语所表示的事物范畴跟名词所表示的事物范畴混同起来。”他强调:“不要把某几类词所共有的共性看作是某一类词的个性。譬如说在汉语中作主语、宾语应该说是名词、动词、形容词的共性,可不少人就把它看作是名词的个性。这当然在很大程度上是受印欧语语法影响的缘故。”(ibid:404)

不难看出,这种观点认为形容词和动词作主语和宾语是汉语的特点,而不是印欧语的特点。那么,例6中的搭配方式是否不支持这种归纳呢?从形态上看,大量的语言事实说明,形容词作主语和宾语的情况在现代英语中不是自由搭配,因为形容词充当主语的偶然现象并没有使英语像汉语那样将形容词完全语法化,因此不能上升为一条规则。但关于印欧语动词不能做主语的归纳似乎有些绝对。如果说动词作主语和宾语是汉语语法的特点,那么动词作主语和宾语也是印欧语的特点。作为原则,动词作主宾语的适用范围既覆盖汉语,也覆盖属于印欧语的英语。

我们知道英语的动词有谓语动词、动名词、分词和动词不定式等形式。与形容词不同的是,英语动词用作主语和宾语是普遍现象。不定式内部结构允许带宾语说明它具备动词的本质属性。以老子《道德经》(第三十三章)的名言:“知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿。”的英文翻译为例,在多个有影响的译本中,冯家福(Gia-Fu Feng)和英格里希(Jane English)(1984)的英语译文是:Knowing others is wisdom;Knowing the self is enlightenment.Mastering others requires force;Mastering the self needs strength.He who knows he has enough is rich.Perseverance is a sign of will power.He who stays where he is endures.To die but not to perish is to be eternally present.译者对主语采用了不同的形态,其中包括动词ing形式(Knowing others/the self;Mastering others/the self)、动词不定式(to die but not to perish)、名词(perseverance)和从句(He who knows he has enough)等作主语。这里起码涉及两类动词形式作主语的情况,即动词不定式和动词ing形式。可见,对Mastering/Knowing others和to die/to perish的形态标记作任意替换不会影响句子的可接受性。动词的ing形式和动词不定式以及名词的句法功能是相通的,具有句法功能同一性。说动词名物化正是对这些不同形态作抽象句法概括的结果。不定式和ing形式的名物化原理是一致的,只不过是方式不同而已。甚至不通过形态变化而直接用动词来作名词修饰语的现象在现代英语中也屡见不鲜,比如:a wait-and-see policy、a hitand-run strategy、a live-and-let-live agreement。为了便于辨认,这些短语一般用连字符连接,英语语法将此统统看作转类。不仅如此,a God-is-dead theology,a thinking-about-it wink,a connectthe-dots puzzle,a win-a-Mazda competition,a stick-it-in-yourear attitude(Lieber 1988:204—205;Goldberg 1995:23)现实语境中的修饰语甚至可以是一个完整的句子,如Invisible Man中就有这样的表述:I’m-sick-and-tired-of-the-way-they’ve-been-treating-us approach;《华盛顿邮报》(Washington Post,Feb.8,1975)也使用了类似的修饰语:bomb-them-into-the-stone-agewith-the-biggest-fiercest-planes-imaginable philosophy。既然英语可以将它当作转类处理,为什么汉语不能?动词在英语中作主语和宾语的普遍性反映在这个类在语法上的能产性。这说明,要么动词名物化的观点本身不成立,压根就没有名物化这回事;要么汉语和印欧语在动词作主、宾语用法问题上存在差异的说法不正确。为了说明差异,汉语界提出了“名动词”的概念(如朱德熙1985a;陆俭明1988;马真、陆俭明1996),以示充当主语和宾语的动词与充当谓语的动词之区别。在我们看来,“名动词”在本质上等同于“动名词”和“不定式”之和,是英语二分概念的进一步抽象。不同的术语只是概念范围划分和命名问题,而不是本质问题。承认英语动词的名物化不意味着就必须否定汉语动词的名物化;承认汉语动词作主、宾语的语法规则也不意味着这一原则不适用于英语。

这是一个关系到语言共性还是个性的问题。倘若承认名物化在英语中存在,那么它就应该是语言的特点,而不是英语的专利,汉语无非是缺少词形上的显性标记。将词形看作形态是狭义的形态观。前文说过,广义的形态包括语序。如果说“依据词的语法功能划分出来的词类,在语法意义上也有一定的共同点”或者说“划分词类的依据只能是词的语法功能”(陆俭明2003b:400),而词语的句法位置又是确定句法功能的最佳观察点,那么无论汉语和英语词性问题应该是相同的。依据恰恰是词语的语法意义和句法位置。

朱德熙(1990:196)在批评名物化观念时曾说:“我们并不否认‘一根木头’和‘木头房子’里的‘木头’在意义上有某种差别;同样,也不否认谓语位置上的动词和形容词跟主宾语位置上的动词和形容词在意义上有某种差别。我们甚至还可以同意说主宾与位置上的动词和形容词有时确实表示的是‘事物’。但是必须指出,这里所谓‘事物’跟作为名词这个词类的语法意义的‘事物’是不同的东西,两者不在同一个平面上。名物化论者正是把这种在另一个层次上的、更为广义的对于‘事物’的概念跟作为名词这个词类的语法意义的狭义的所谓‘事物’混为一谈。”不难看出,朱德熙否定的是名物化扩大了严格定义的名词范围,广义的定义使得经过名物化的词语难以统统列入“事物范畴”。朱先生反对的是名物化的原则性说法,而不是汉语与英语在这一原则上的差异。

然而,名物化的提法是有理论意义的。其优点在于,它大大缩小了能够进入句法结构的成员的可选范围,提高了句法抽象层次和概括力。这似乎又回到黎锦熙“离句无品”的老路上了,但不同的是我们承认汉语有独立于句子的词性,而且词语可以兼类。当然这种方式的缺点也是明显的。毕竟名物范畴化的“事物”跟名词词类的语法意义的“事物”“是不同的东西,两者不在同一个层面上。”(朱德熙1990:196)但从语法原则看,这两条原则不应该是在跨语言对比中建立起来的对立和排斥。衡量理论高低的标准之一是,看它在适用于一种语言时是否同样还适用于另一种语言。当两种理论具有同样强大的解释力时,我们则应该采用统一的理论标准。但无论怎么说,各种解释都没有脱离意义在定性上的作用。就名物化和非名物化的理论而言,各有各的视角,各有各的优势。一个强调句法规则的概括力,一个强调词类句法功能的多样性。用“动名词”、“不定式”或“名动词”的术语来描写汉语作主语和宾语的动词同样适用于英语。唯一的区别无非是英语加上了形态标记而已。但这不是原则,而是参数。

英语中可数名词和不可数名词的数量限定语有些分工明确,有些模棱两可。可数名词以具体名词居多,不可数名词以抽象名词居多,尽管存在一些例外。Many和a few修饰可数名词,much和a little修饰不可数名词。它们具有对立的语法意义和搭配方式。英语中另一类数量限定语既可以修饰可数名词也可以修饰不可数名词,a lot of,some,plenty of等属于此类。虽然修饰语表示了多数的语法意义,但英语语法规定动词的形式根据中心名词的单复数形式和意义而定:A lot of students sing.Some water falls.这里的语法手段仍然是名词词尾的复数形式,以名词的性质决定其单复数的语法意义。继续观察会发现,语法形式和语法意义的关系还可以变得更复杂一些。例如:

7a.A number of students have descended.

7b.The number of students has decreased.

为什么7a的主语需要配上动词的复数形式而7b却必须理解为单数?这仍然是由它们各自的语法意义决定的。这是中心词位置不同的结果。7a中的a number of是数量限定语,students是中心词,而7b中the number不是限定语,而是中心语,受of the students修饰。只要译成汉语,成分在组合中的偏正地位便一览无遗。A number of students的汉语翻译是“一些学生”,而The number of students的汉语译文是“学生的人数”。两句的主语部分的短语成分分析结果是:(a number of(students))和((the number)of students)。这恰恰解释了语法意义对词语搭配的制约作用。这种现象还包括a couple of和apair of在语法意义上的差异。A couple of days和apair of shoes对谓语动词语法形式的制约结果是不同的。前者要求复数动词形式,后者要求单数形式。从表面上看,这似乎是矛盾的。但是这又与各自在语法范畴的定位有关。A couple of是固定词组,带熟语性质,作修饰语,表复数的语法意义,因此后续名词成分是中心语;而pair是普通词语,后续of结构是修饰语,它本身是中心词,所以apair是单数形式,表单数语法意义。语法形式是表象,语法意义是实质。表面上的相似掩盖了实质性的差异。当语法形式和语法意义表面相同而实质相异时,搭配服从语法意义的制约。

由于数范畴的存在,英语主语名词的数还必须与表语或者主语补足语的数保持一致:

8a.A boy is a boy.

8b.Boys are boys.

从以上例子中我们似乎可以看出,语法形式和语法意义同时决定着词语的搭配。但问题并非总是这么简单,在现实语境中,数范畴对组合的限制远不止此。语言学实质上是以经验为依据的学科,而经验科学的两大目标是客观描写经验中的各种现象以及根据现象建立起来的能够解释并预测问题的基本原则和参数体系。Chomsky(1965;1986a;1995)曾多次提出语法研究必须做到三个充分:观察的充分(observational adequacy)、描写的充分(descriptive adequacy)和解释的充分(explanatory adequacy)。强调充分是要求尽可能地做到更充分。绝对的充分是不可能的。所谓观察充分是要求用于观察的样本要尽可能大,能够覆盖到各种搭配现象;所谓描写充分是要求总结规律时须将所观察到的现象统统概括在理论模式之内;而所谓解释充分是要求得出的描写理论模式可以用来恰如其分地解释真实的语言现象,包括已经讨论过和没有讨论过的语料,生成与限制恰到好处。这三个充分呈递进关系,只有做到观察的充分才有可能做到描写的充分,只有做到描写的充分,才有可能做到解释的充分。要做到观察的充分,就必须广泛考察各种现象,尽量避免描写和解释中为说明观点而对语料实行筛选性的特设(ad hoc)。对规则之外的现象给予充分的重视是充分观察的前提条件。对例外的考察会发现,语法形式和语法意义有时也会发生一些冲突。比如,英语名词复数形式有多种变体,但是复数的语法意义的决定作用是统一的。当形式代表意义时,形式和意义同时决定搭配的方式;而当形式不代表意义时,语法形式不能作为决定搭配的依据。Sheep的单复数同形,没有复数屈折变化,零标记的语法形式依然表达复数语法意义。此时的搭配以语法意义为依据:

9a.The(This)sheep has been cloned.

9b.The(These)sheep have been cloned.

虽然名词sheep没有复数标记,这是语法形式和语法手段不对应的特例,但我们并不能因此否定主语和谓语之间保持数量一致性的原则。语法范畴是以语法意义为基础的。只要复数概念得到表达,词语组合就必须遵循数量一致性原则。英语中像sheep这样没有复数形态的可数名词虽然不占多数,但却绝非孤例。常见的类似词语还包括cod,deer,grouse,salmon(Biber et al 2000:288),means,series等等。try every means和by all means用的是同样的语言形式。但它们既是单数,也是复数名词。在与动词构成主谓组合时,它们都是根据语法意义实现数量一致性原则的。

与此相关但又有别的词语还有people,fish,chicken等。它们的单复数形式和语法意义与词汇概念语义有密切的关系。chicken、fish的共性是,作为动物和个体,它们是可数名词,而作为食物是不可数名词。fish和people的共性是表示种类内部的复数个体时没有形态屈折变化,复数屈折变化的形式必须针对多个种类才能生效。Three fish和three fishes以及three people和three peoples的概念意义是不同的。尽管概念意义不同,但只要语法意义相同,它们在数范畴内的搭配方式就完全相同:Three fish/Three fishes swim与Three people/Three peoples live together的动词复数用法都是合格的。关于这些词语概念意义的搭配方式,我们将在下一章中继续详论。

搭配服从于语法意义还可以从Corbett(2005a:68)的特例中得到验证:

10.The elephant are downwind of us.

与sheep,fish和people单复数不同的是,这里的单复数形式的选择是任意的而不是强制的,elephant与elephants在语法意义上等值,尽管传统语法强调规范的搭配是is而不是are,如The tiger is a dangerous animal(Quirk et al 1973:147)。Elephant与谓语动词搭配的灵活性说明,当单数的语法形式代表了单数的语法意义时,形式和意义双重决定搭配的方式。当单数的形式代表复数的语法意义时,主谓的搭配服从语法意义的原则。英语中单数形式既代表单数又代表复数语法意义的特例名词还有buffalo、duck、trout等。它们灵活的组配行为都为语法意义决定搭配方式的观点提供了有力的支持。

英语中的选择性主语和动词的搭配方式是值得注意的语言现象。现实约定的正确用法是根据“就近原则”(principle of proximity),即以主语中靠近谓语动词的主语部分为标准。就近原则实际上默认的是语法意义决定搭配原则:

11a.Not only we but also he is wrong.

11b.Neither he nor we are wrong.

11c.Either we or he is wrong.

在以上例子中,not only...but also,neither...nor和either...or的形式均表示选择关系。选择关系有别于偏正关系。它表明,在两个备选的主语中只有一个能够充任主语。选择的依据是按全民公认的语法意义。但无论是选择关系还是偏正关系,词语搭配的制约原则是相同的。在The Smiths as well as their friend have arrived的句子组合中,as well as相当于介词,而不是连词。介词之后的成分不是主语的一部分,因而也不参加对谓语动词的支配。真正的主语是介词前面的成分The Smiths。使用带复数标记的have就是为保持主语和谓语在数范畴上的一致。

世界上的语言千差万别。同样的语法意义在不同的语言中的实现方式可能会大相径庭。据胡明扬(2003:197)介绍,印度尼西亚的复数语法意义是通过重叠的语法形式来表示的。与英语相比,汉语数范畴的特点有两个:(1)在语法形式上几乎没有重要的标志;(2)数词需要用量词引导才能与名词搭配。虽然“们”可以看作是一个复数后缀,但不带“们”标记的名词短语并非就一定表示单数的意义,“我党”、“我军”的“我”都是复数概念[2]。况且不是所有的名词短语都能任意加上“们”作为复数手段,毕竟不仅事物、植物类名词没有复数形态变化,“狗们”、“猪们”、“鸡们”等动物类复数名词都是真实语言环境中不规范的形式。王力(2003:335)也说,“表示代名词复数的,普通只有‘们’字,且只用于人类的称谓上。”然而,据我们的观察,动物并不是绝对不能带上“们”的复数标记,2007年6月29日中央电视台第3套节目6:55—7:25动物世界《突围》(4)的解说词就有:“动物们要离开了”。为了得到理论上的一致性解释,人们可能会将这种用法归作拟人。但是在我们看来,这似乎与双音化有关。因为凭语感,如果将动物类词语双音节化,如“老虎们”、“狮子们”、“大象们”、“狗狗们”等等其可接受性会明显加强。这一点似乎在表示人类的词语中也有一定的适用度:如虽然我们可以说“人们”、“我们”、“他们”等,但我们一般不说*“兄们”、*“弟们”、*“姐们”、*“妹们”[3],而可以说“兄弟们”或“弟兄们”、“姐姐们”、“妹妹们”或“姐妹们”。尽管如此,我们依然认为,汉语的复数意义主要是词汇语义蕴含(semantic inclusion)。除人称代词和指示代词有显性标志外,数量上占绝对优势的名词很难反映。无论是“一个人劳动”,还是“三个人劳动”,中心名词都不发生屈折变化,主语名词和谓语动词之间也不在形态上要求保持数量的一致。更关键的是,汉语的复数与单数对谓语动词没有显著的形态一致性制约。

关于“们”在复数中的使用规则,我国学术界的普遍看法是,它表示不计量的多数,对应于可计量的多数,如“学生们”和“X个学生”。也即是说,如果用了“们”,名词前就不能加表示定数的数量词。石毓智、李讷(2004:326—328)就此展开了讨论,指出在有数量词修饰情况下,“们”在中心名词后不出现,如我们可以说“我们三个学生”,也可以说“三个学生”,但不能说*“三个学生们”。使用的正确与否似乎确实都与量词有关,一般认为,因为加上数目之后,单复数的意义清晰明了,故没有必要加“们”作为标记。

但继续观察还会有一些新的发现。比如,以上规定无法说明为什么*“理学院有很多学生们”、*“我们是他的学生们”和*“去游泳的学生们很多”等搭配方式也不合格。童盛强(2002:275—276)对称呼语和非称呼语中表定指意义和不表定指意义的“们”做了对比分析。他的结论是,除了表“不计量的多数”意义之外,“定指”的指称意义也是“们”的组配限制条件。“们”的使用条件是它必须表示特定的某些人。试比较(见童盛强2002:275):

童文的例证不止于此,由于这已经超出核心句的界定,“们”对词语搭配的形态句法贡献不在本研究的重点讨论范围之内,因此关于汉语数范畴的制约作用我们将结合词汇概念意义进一步讨论。

3.2.2 搭配的格范畴限制

“格是一种标示从属名词与中心词语关系类别的系统”(Blake 2005:1,47),是“(某些语言中)表示句子中名词或名词短语功能的语法范畴。”(Richards 2000:57)作为一种重要的语法范畴,“它表示名词(或代词)与句中其他词语(主要是动词)之间的语法关系和语义关系。”(章振邦2003:73)按照以上的定义和解释,格是标示名词或名词性词组在与动词构成句法语义关系时的形态手段。传统印欧语有丰富的形态变化,因此格的形态研究对解释传统印欧语的屈折变化和语法意义之间的关系能发挥十分重要的作用。不同综合语言中格的形态数目不尽相同。如德语有4个格,俄语有6个格,芬兰语有16个格(Hartman &Stoic 1980:49)。格在不同语言中数目的异同说明人类对客体的划分有相同和不同的参照点,反映了语言的心理、逻辑和社会约定等多重属性。在综合语中,格通常通过变格名词词尾(或零词尾)来区别,其作用就是反映它在句子中的语义角色。土耳其语adam(人)的词尾变化与词语变格的关系就是很好的例子(Blake 2005:2):

主格名词在句子中作主语,扮演着施动的语义角色;宾格名词充当谓语动词的宾语,扮演着受动、结果等语义角色;生格(也作所有格)用作修饰语,属于领属关系中的领,与格在组合中扮演接受者的语义角色等等。由于综合语的格是通过词汇手段反映语义关系的,所以决定句子意义的是词语的形态而不是语序。在德语句子Der Hund beiβt den Mann(狗咬人)中,der Hund是主格形态,den Mann是宾格形态。词和词的语义关系与语序无关;除了强调某一成分以外,改变词序丝毫不改变句子的命题意义。当然,在词形不能区分意义的时候,词序也能起作用。此时词序反映了修辞意义。因分析语词语本身没有形态变化,这就需要依据语序来确定词语之间的语义关系。

汉语属于典型的分析语类。我们无法从词语形态上判断一个词的格位。Karlgren(1920:205—232)曾以《论语》中人称代词的使用情况为基础,认为在古汉语中“吾”、“女”[4]分别属于主格和属格,而“我”、“尔”属于目的格[5],但王力(2003:325)却在《论语》中发现关于“我”的用法就有20个属于高氏规定的例外,其中18例居主格,2例居领格。至于“尔”在古汉语中只用于目的格的概括,例外就更多了。仅Karlgren本人就统计出“尔”字在《论语》中有9次用于主格、3次用于领格,只有6次用于目的格。可见词形不是评判汉语格位的可靠依据。汉语的格位需要依赖词语组合方能体现相当于拉丁语格变情况(姚小平2007:107):

我们不妨这么说,孤立地看,“先生”既可以作主语也可以作宾语,词语的格位在词语的形态上并没有标明。格位是在组合关系中形成的。同样,“狗”和动词的语义关系必须在“狗”入句之后的组合中才能确定。“狗咬人”和“人咬狗”的排列顺序决定了成分与成分之间的语义关系。唯一可以作为生格标志的“的”也不是在一切搭配中都必须明确标示的。由此可见,综合语中词语形态的格和分析语中的词语排列顺序反映着对应的语义关系。尽管“Der Hund beiβt den Mann”和“狗咬人”的语法手段不一样,但是处汉语谓语动词之前的“狗”对应于德语主格形式的“Der Hund”;处汉语谓语动词之后的“人”也对应于德语宾格形式的“den Mann”。它们的深层语义结构完全相同。真可谓“鸡犬之声相闻”矣。因此,格的深层语义研究不可避免地成为Chomsky普遍语法的一个重要组成部分或重要理论模块,NP的赋格要求也就被看作是一条普遍原则。这也是语法研究常常被称为“形态句法学”(morphosyntax)(Van Valin 2002:2)的根本原因。

就形态格而论,英语处于由综合语向分析语过渡的状态。历史上,英语曾经也是典型的综合语。11世纪以前,英语的变格变位十分复杂,有四种格:主格(subjective/nominative case)、宾格(objective/accusative case)、生格/属格(genetive/possessive case)和与格(dative case)。现代英语的屈折程度大大降低了,格形式作为句法信号的作用基本上由语序和功能词替代。当代英语名词仅存两种格:一种是无形态标记的通格(common case),如father;另一种是带格标记的生格,如father’s,也称所有格或属格。只有代词系统中还残留着三种格形式:主格(如I)、宾格(如me)和属格(如my和mine),与格被宾格吞并。

我们说英语处于综合语和分析语的中间状态,一方面是因为它还保留了少量格的形态标记,但另一方面,这种词法标记却还在继续退化,具备了越来越多的综合语特征。使用频率表明,现代英语中通格名词的作用还在不断扩大,蚕食着曾经受属格统治的使用范围。用现代英语的标准衡量,Shanghai International Studies University(上海外国语大学)的组合方式比University of International Studies of Shanghai的组合显得既简洁又自然,更受使用者青睐。此外,和汉语一样,英语词语的句法关系和语法意义必须依赖语序的语法形式才能形成。可以说,英语词语的排列顺序已经是组织信息的方式和原则。He loves her和She loves him的组配顺序不容颠倒。*Her loves he和*Him loves she都是不合格搭配。当然,这也同时说明,只要一种语言中还存在格的形式,它就一定是决定搭配组合的必要手段。然而也正是因为格在现代英语中退化,在拉丁语基础上建立起来的传统语法仍然注重形态格的讨论。无论中外学者(如薄冰1990;章振邦2003;Quirk et al 1973;Biber et al 2000),都仅限于生格和人称代词范围。

虽然传统语法的格是针对带形态标记的综合语提出的,但是形态的格都带有语义的理据。从动词与受动词支配的论元语义角色关系上看,“格位是指一个名词性成分在某个语法位置上所获得的一种语法属性,作为一种语法属性名词组所获得的格位不管是否以词形变化体现出来都是客观存在的。”(韩景泉2001:146;参见Chomsky 1981;1986a;1986b)在组合轴中从语义平面分析词语搭配的语义关系时,研究者通常采用以动词为核心的从属关系分析法。它以组合体中的主要动词为中心,即所谓动核,其他语义成分与动核构成从属关系。以动核为中心的组合理论在一定范围内符合辩证唯物主义原理:事物的性质是由处于支配地位的矛盾的主要方面决定的。正像原子核决定着原子的性质一样,动核可以决定句子的性质。既然如此,句法分析自然而然地将重点放在对谓词的支配能力的描写上。

吕叔湘(1942:53)根据汉语语言实际,将汉语的叙事句的中心定位于动词,指出:“句子的重心就在那个动词上,此外凡动作之所由起,所于止,以及所关涉的各方面,都是补充这个动词把句子的意义说明白,都可称为‘补词’。……可是所有的补词和动词的关系并非同样密切,起词和动词的关系最密切,止词次之,其他补词又次之,如时间补词及方所补词和动词的关系就疏得多,有他不嫌多,无他不嫌少。”学界因此将从属关系分内围成分和外围成分两种,并将内围成分称作“动元”或“行动元”,外围成分叫做“状元”或“状态元”。由于动元词在语义上从属于动核或谓词,其语义关系带强制性,故动元也作“必有题元”。根据谓词所能支配的论元数目,可以把谓词分为一元谓词、二元谓词和三元谓词。又因状元与动核的关系属非强制性的,所以也作“可有题元”。核心句的研究主要关心受动词强制支配的内围成分。将从属成分作内围和外围的区分实质上是对句子的语义成分作语义关系层次切分,它牵涉到组合体中语义成分之间的关系性质。利用论元和动核的语义角色关系分析词语的搭配是适用于所有语言的标准,包括有形态变化和无形态变化的语言。汉语语言虽缺乏严格的形态标志,但汉语语法对格的研究却可以遵循语序和意义相结合的标准。

中国语法学界对格的认识盖始于马建中(1983)的《马氏文通》。《文通》(pp.24—25)明确指出:“凡以言所为之事物者,曰起词。”“凡名代之字后乎外动而为其行所及者,曰止词。”所谓起止就是从句法位置和名动的语义关系上确定名词的性质,分别对应于现代汉语语法中的主语和宾语。《文通》(p.144)解释说,“凡受其行之所施者,曰止词,言其行之所自发者,曰起词。”“夫‘施于’者,即行之所施也,止词也,‘施’者,起词也。”虽然马氏没有明确提到“格”这个术语,但已经在本质上认识到施事和受事格与动词搭配的语义关系。主宾关系的讨论在1955—1956年间达到了高峰(龚千炎2003:78),源于是以结构还是以意义作为确定依据的认识。这种认识在后来的研究中不断地清晰化,其标志性成果可参见金兆梓(1922)的《国文法之研究》,吕叔湘(1942)的《中国文法要略》,高名凯(1948)的《汉语语法论》,丁声树等(1999)的《现代汉语语法讲话》,朱德熙(1980)的《现代汉语语法研究》以及陈昌来(2003)的《现代汉语语义平面问题研究》等专著以及散见于各类学术期刊的论文。随着国外语言学理论的引进和国内学者研究的不断深入,核心句的格范围也逐步由最初的施受类扩大到工具、客体、对象、处所、方式等多种类别(参见吕叔湘1979;徐烈炯、沈阳2000:1—52;范晓2000:77—100)。

既然格反映的是动词与名词之间的深层语义关系,而且分析型语言的格又必须通过语序才能得到外化,那么代表格的语义结构应该能够向句型结构上映射。这样就决定了并非所有符合形式标准的名词词组都能毫无选择地进入主格和宾格的格位。核心句的词语搭配研究正是要寻找动词及其论元之间的组合原则并根据动词本身的概念意义和逻辑原则找到动名之间的组织规律。没有动词概念意义的深层表义功能就没有词语在表层句法结构上的组合关系。

我们不妨从最传统的“施事”和“受事”这一对概念开始。用简单朴实的语言表述,施事指实施动作或使事物发生变化的实体,是行为者,动作的执行者。受事是受另外一个实体影响或由另外一个实体引发的实体。按照汉语和英语的语法组合规则,施事放在谓语动词之前,对动词起支配作用;受事放在谓语动词之后,受动词的支配。例如:

12.Father pruned the roses.(爸爸修剪玫瑰。)

如前所述,在许多情况下,施受格的排列方式不容置换,否则意义变得要么面目全非,要么不能表义而成为不合格搭配。不合格的根本原因就是名词短语本身不能满足动词对格位提出的语义条件和要求。这是由名词在与动词的搭配关系中所扮演的语义角色决定的。然而,施事和受事分别作主语和宾语的句法功能仅仅是典型句式中的词语搭配现象。语言事实表明,能充当主语角色的不止是施事,能够充当宾语角色的也不止是受事。为此,Fillmore(1968)对可能出现在主语位置上的词语选择进行观察,并提出了“主语选择原则”(Subject Selection Principle)。其核心内容是如果句子中出现施事,主语由施事担任。在施事不出现的情况下,工具有资格充当句子的主语。在施事和工具都缺省的情况下,受事有资格作主语。这就是著名的A>I>O公式(参见Fillmore 2003:58)。[6]例如:

13a.Bill broke the window with a rock.(Bill用石块打破了窗户。)

13b.The rock broke the window.(石块击破了窗户。)

13c.The window broke.(窗户破了。)

13d.The door will open.

13e.This key will open the door.

13f.The janitor will open the door.

13g.The janitor will open the door with this key.(ibid:4—5)

无论句子结构如何改变,“key”依然是工具,“door”始终是受事,“janitor”一直是施事。也就是说,在动词意义的支配下,句子中名词与动词的角色关系保持不变。英语中还有很多类似的动词,如“close/drop/freeze/melt/break/turn”等等。break和open的各种搭配方式虽不为其独有,却也不为其他动词所共有。能够用于相同结构的动词多半拥有某些或某个关键的共享语法语义特征;而不能进入相同结构的动词也往往缺乏相同的关键语义特征。这说明语义对词语搭配的决定作用,尽管真实语言的复杂程度远非用一条原则所能涵盖。此外,“with this key”可以释解为by using this key。这和汉语“用钥匙”的动宾结构相符。这个例子又同时说明了工具格可用作宾语的另一事实。汉语中的“你吃调羹”、“他吃筷子”等都是工具宾语。关于工具宾语,我们在后文中还要讨论。

Fillmore(1970)关于break和hit的进一步讨论确实引人入胜。尽管它们都可用作及物动词,论元数量的指派也完全相同,如在及物用法(transitive uses)上基本一致:The boy broke the window和The boy hit the window。在with/against的转换(with/against alternation)中它们也有共同之处,例如:Perry broke the fence with a stick/Perry broke the stick against the fence.(not comparable to hit against)和Perry hit the fence with a stick/Perry hit the stick against the fence。

但继续观察就会发现它们的搭配方式存在差异。试比较致使转换(causative alternation):The boy broke the window with a ball/The window broke和The boy with the window with a ball./*The window hit.为什么the window broke合格而the window hit不合格?问题的关键是词汇所表达的意义不允许。从概括的层面看,break强调结果,hit强调过程,故the window broke合格而the window hit不合格。这也是break能引申出词汇概念意义的逻辑基础。

再对比领有格提升(possessor raising):I broke his leg./*I broke him on the leg.和I hit his leg./I hit him on the leg.为什么I hit him on the leg合格而I broke him on the leg不合格?原因也在于动词本身的意义。论元的实现几乎完全依赖词汇概念意义。我们可以从动词的词汇概念意义中推断出句子的句法结构关系。但句子主谓和动宾关系的复杂程度远不止于此。在某些动词的组合方式中,根本就没有施事、工具、受事的格位。以下搭配主语和宾语既不表示施事和受事,也不表示工具:

14.I fear no ghosts.(我不怕鬼。)

动词“fear”的主语既不是施事也不是工具,而是感受的经历者。动词对宾语ghost也没有产生任何影响。这种语义关系也是由动词本身的性质决定的。动词语义分析表明,“怕”是一种心理状态。既然是心理状态,那么心理活动类动词就会要求其主语必须是具有感知能力的经历者,即语法上的经事。这一点可以通过其他心理动词的搭配方式得到进一步验证。We love this game、I miss home、She hates the weather等中的主语都具有感知能力。受动词感知义项的限制,无生命或无感知能力的名词不能成为主语。心理活动属于经历,但经历却不限于心理动词。“死亡”、“听见”、“看见”不是心理动词但却同样表示经历的意义。所有表示身体体验的动词都要求主语名词被限制在有生命的语义范畴之内。

由于动词具有指派论元结构和题元角色(格)的作用,因此有必要对动词进行归类,以寻找动词的下列语法语义属性:(1)一个或一组动词所能支配的论元数;(2)受支配论元的语义性质;(3)语义结构和句法结构的对应关系。语义角色的多样性为研究者在寻找不同的格位在句型中的分布规律开辟了广阔的领域。由于主谓和动宾关系都需要以词汇概念意义以及概念之间的关系意义为基础,因此格范畴的研究还从名词格扩大到动词格。当代语法中所谓“役格动词”(accusative verbs),“非役格动词”(unaccusative verbs)、“作格动词”(ergative verbs)、非作格动词(unergative verbs)(参见Horn 1980;Keyser &Roeper 1984;Lemmens 1998;Davidse 1992)等都是单就动词本身的语义性质而论的,尽管我们在此讨论的格是指进入与动词搭配关系后的名词性质而论的。分类和归类既是人类为认识世界所做出的努力,也是人类认识世界的结果。语言中不同的概念可以按照类别来认识。请对比下列词语:

逃跑、劳动、行走、游泳

成功、失败、死亡、坍塌

杀、写、拆、喝

拥抱、接见、对弈、结婚

是、属于、有、等于、像

静态逻辑语义分析可以得出:第一类动词表示行为或者动作,允许和一个名词搭配成句。动词在搭配中对名词的要求是能够扮演施事角色。我们可以将该类动词的理想搭配方式标示为“V[施事]”。第二类动词也只能和一个名词搭配成句,但动词的性质不是动作而是性状,因此进入搭配的名词与动词的语义关系经历者,故必须满足经历者的条件,我们将搭配方式标示为“V[经事]”。第三类动词与第一类动词的相似之处是它们也表示动作,但不同之处是可以带两个名词。宾语名词因动作而会发生变化。因此这类动词对主语名词和宾语名词分别提出施动和受动的要求。这就是最典型的施受句,其搭配方式可标示为“V[施事,受事]”。第四类动词也表动作,但是要求一个语义成分必须和另外一个语义成分协同合作才能完成动作,在表层结构中有“和”、“与”等标志性词语。搭配方式标示为“V[施事,共事]”。第五类动词不表示动作也不表示性状,动词前后都有成分,但它们之间不存在施受关系,也没有相应的被动语态。这种关系是起止关系,因此可记作“V[起事,止事]”。

国外学者对英语动词的类别也作过类似的归纳。Levin(1985)就是按照相同的题元角色以及这些题元角色所具有的相同的句法表现来给动词分类的。类似的观点在Jackendoff(1990a:9)的著作中也有反映:“人们广泛认为,我想也是理所当然的,组成句法概念的基本单位是句子中词汇所表达的概念,即词汇概念。”动词组合的透明规则普遍被认为应追溯到分析哲学的开山鼻祖Frege。在Frege(1892)的理论体系中,动词的意义是一个谓项,该谓项有固定的n个论元数量并产出一个命题。因此动词被看作是句子中的语义中心词和决定句子基本语义结构的成分。从动词的特点出发去揭示句子序列信息量的问题已经成为学术界普遍关注的焦点。词汇功能语法(LFG)、广义短语结构语法(GPSG)和中心词驱动短语结构语法(HPSG)都明确认为中心词的语义特征向上渗透到短语层面:特别是动词的语义特征向上渗透从而决定句子的语义特征。这实际上也是格语法的工作思路。格语法认为,是动词的概念决定了名词的格以及句型和句式,并指派了格位在句式中的分布,因此将动词分为若干个类显得十分重要。如以下三组动词代表了三种不同的词语组合能力:

a.come,descend,ascend,fall

b.bring,take,fetch,raise,lower

c.give,send,lend,sell,tell

在上述动词序列中,a类动词属不及物类,要求有一个题元角色为客体的名词充当其句法主语。b类动词属及物类,除了要求一个表示客体的名词作宾语之外,还要求另一个语义上的“施事”名词作主语。c类动词可以带三个NP论元,除了分别作主语和宾语的施事和客体角色外,它比b类多出一个与事(dative)角色,在句子中做第二宾语(间接宾语)。分类涉及论元名词的数量,而且着重意义在分类中的作用。在此,语法研究其实已经考虑了动词的词汇概念意义在分类中的重要性。许多语言学家都强调动词意义和其所能出现在其中的句法框架之间可能存在重要关系。他们认为,动词的句法子语类化框架可以从动词的词汇意义上得到预测(如Chomsky 1986;Carter 1988;Levin &Rapoport 1988;Rapoport &Levin 1988;Pinker 1989;Gropen等1997)。关于词汇概念意义的搭配限制,我们在第四章的语义限制中还要论述。根据动词语义对名词性质的要求,我们可以继续归纳和分类。在Levin列举的基础上,我们增加了一些动词类别。为了清晰起见,我们借用徐烈炯(2000:34)分类名称得出部分动词类别:

放置类:put,place,stand,sit,insert

赠送类:give,send,lend,sell

接触类:attach,bolt,glue,nail

创造类:build,carve,weave,bake

获得类:get,acquire,learn,receive,obtain,gain

运动类:swim,go,come,walk,stroll,wander,stagger,stalk

毁坏类:destroy,crash,break,smash

致死类:kill,murder,assassinate,throttle,drown,

等等

以上动词的类分别规定了组合方式。语法学界普遍认为只有论元才是句子的必有成分。以放置类动词为例,处所格是该类动词为谓语的句子中必有的。因处所和时间在绝大部分句式中属可有可无成分,语法地位相对较低,在语法学中往往被看作是附属成分(adjuncts)。从放置类语义的角度分析,它们要求一个施事、一个客体和一个处所。它们都是句子的必有成分。缺少任何一个成分,陈述句的结构都是不完整的。比如我们可以说:

15.He put the book on the shelf.(他把书放在书架上。)

我们却不能说:

*He put the book.(*他放书。)

*He put.(*他放。)

*Put.(*放。)

作为一个类,类似put的用法还不是孤例,表“放置”语义的动词都要求相同的句型结构,如汉语的“搁”、“撂”、“置”等和英语的place、leave(放置)等。以此为标准,我们可以说She stands her son on the corner,但是我们却不能说:*She stands her son.至于She stands是合格性,那是因为stand的语义发生了变化,不再表示“放置”的意义。如果保留“放置”义,she stands的搭配应该是不合格的。这是格范畴关于语义角色关系对动词与名词同现的数量要求,是语义结构向句法结构的映射,也是“意尽方为句”的具体体现。再如:

16.*He regards me.(*他认为我。)

这是一个主语、谓语、宾语齐全的句子,但是语感告诉我们这是一个不合格的句子。在此,判断句子合格的依据依然是其命题意义的完整性。例16不合格是因为缺少了必要的宾语补语。命题完整作为句子合格标准其实在汉语语法学家的论述中也是一个热点问题。马真、陆俭明(1996:183—188)在讨论NP+VP的结构中就动词能否独立作谓语的问题明确指出,以下动词必须增加其他述语成分才能入句:

1)“企图”类:表明、不加、不宜、打算、胆敢、得(dei3)、敢于、感到、给以、给予、加以、借口、力求、力图、落得、免得、企图、确保、善于、深感、生怕、试图、痛感、妄图、妄想、显得、以为、宜于、予以、在于、值得、注定……

2)“成为”类:称为、成为、处以、处于、处在、当作、定为、分为、附有、富于、含有、合乎、化作、怀有、记取、堪称、看作、沦为、软化、深入、属于、完善、位于、无视、鱼肉、正视……

3)“使”类:使、叫、让、逼、令、招呼、指使、促使、请求、呼吁、号召、鼓舞、挑动、责成、纵容……

4)“着想”类:看齐、着想、著称、作对……

他们解释说,(1)类是谓宾动词,要求后面必须带上一个谓词性宾语,即另一个动词性后续成分;(2)类是一种特殊的体宾动词,要求后面必须带上一个名词性宾语,如动词“成为”,“他成为”不成立,“他成为医生”成立;(3)类是“致使”动词,一般要求形成一个“兼语式”,如致使动词的“使”,“他使”不成立,“他使我高兴/愤怒”成立;(4)是特殊动词,要求前面有一个由介词结构充任的状语,比如“着想”一词必须组合成类似“他为我着想”等结构才能成立。作者特别提醒:省略“他为”和“为我”而单说“我着想”和“他着想”都是非语法形式。这些动词的共同特点是:它们都是黏着的,不能单独作谓语,非得带上后续成分后才能作谓语。

语感告诉我们,从句子的语义结构看,这依然是一个命题完整与否的问题。如果说语感是一种直觉,而直觉不可靠,那么直觉从哪里来?它来自大量的语言现象和语言现象反映的思维和逻辑。这是语义心理逻辑的一面。这种心理逻辑具有相当的心理真实性。研究者往往可以通过实验进行验证。Healy &Miller(1970)比较了动词和主语论元在句子理解中的不同作用。他们之所以选择动词和主语,是因为这两个语言成分可能是决定句子意义的最重要的因素。主语论元是陈述的对象,一般也可以称之为“话题”(topic)(马真1997:15),而动词则提供“谁对谁做了什么”(who did what to whom)的大量信息。在实验中,他们把5个主语论元(the salesman,the writer,the critic,the student,the publisher)、5个动词(sold,wrote,criticized,studied,published)和一个受事宾语(the book)交叉组成25个句子,要求受试根据句子意义的相似性把这些句子分成5类。结果表明,受试按动词分类的频率远远高于按主语论元分类的频率,由此验证了动词的静态逻辑语义在句子意义理解中的决定作用。

受Healy &Miller(1970)句子分类实验的启发,Bencini &Goldberg(2000)也进行了相关的心理实验来验证动词和论元结构构式在句子意义理解中的作用。他们把4个动词(threw、got、sliced、took)、4个论元结构构式(及物构式、双及物构式、致使移动构式、动结构式)交叉组成16个句子,要求伊利诺州立大学的17名本科参试者根据句子的整体意义进行分类,实验结果表明,和动词一样,论元结构构式在句子理解中也起着重要的作用。17名参试者中,7人依赖动词进行分类,6人依赖论元结构构式,4人没有明确的分类标准。

董燕萍、梁君英(2004)也通过句子意义分类的实验对中国不同英语水平的学习者进行了分层整体调查,结果发现,受试的分类随着语言水平的不同而呈现不同的倾向,即初学者更容易受动词的影响,而中级和高级水平的学习者则倾向于依赖论元结构构式来理解句子意义。用句子命题完整来衡量句子结构完整还可以用来解释中间构式(middle construction)组合方式。中间构式也作中动结构,中间动词在汉语中的结构表征是“V+起来”(有时也作“V+上去”),如“听起来/听上去”、“看起来/上去”、“写起来”、“读起来”等。在西方,对这种构式的关注可以追溯到Jespersen(1927)的研究中。就我们掌握的资料而言,Jespersen曾使用“activo-passive”的术语。之后人们先后使用过hypothetical intransitive(Hatcher 1943),medio-passive(Grady 1965;Poldauf 1969),patient-subject constructions(Lakoff 1977;van Oosten 1977),derived intransitive construction(O’Grady 1980),potential passive(Geniu2iene·1987),agentless actives(Fellbaum 1985),middle voice(Kemmer 1993),middle voice constructions和middle(Klaiman 1991;Rosta 1995;Yoshimura &Taylor 2004),thematic-subject sentences(Langacker 2004)等等。Greenspon(1996)的middle construction被广泛接受,成为标准说法。

中间构式是英语和汉语中一种普遍而又特殊的句法结构,其主要特点是形态上的主动而语义上的被动,或称表层上的主语而意念上的宾语。英语中有众多的动词可以归入NP+VP+ADV的句式,其中名词词组的性质应理解为被动意义的受事。以往对英语的研究可归纳为:首先动词词组由及物动词转换而来并限于某类动词:如活动类和成就类动词。其次,该动词不应是双及物动词。副词在绝大多数情况下(如无标记情况下)是必需的,且位于句尾(即Greek translates easily合格,而*Greek easily translates不合格)。中间构式与作格构式有区别。根据Keyser &Roeper(1984)的研究,它们的差异在于:(1)中间构式表笼统陈述,而作格构式用于描述具体事件;(2)作格构式可用于祈使句和进行体,而中间构式不这么用;(3)作格动词在句法上是不及物,而中间动词具有句法上的及物可验证性;(4)中间构式很像被动态,其表层主语是在宾语位置上生成的;而作格构式完全是在词库中生成的[7]。决定中动结构合格与否副词修饰语是一个封闭的系统,方式副词更有资格构建中间构式,最普通常见的副词是easily。中间构式的研究主要围绕以下问题展开讨论:

中间构式应该被处理为一个独立范畴还是依赖于诸如被动非役格或作格等其他构式的寄生构式?

中间构式的本质是什么(如其语义行为和句法行为如何)?

中间构式形成受什么限制?

中间构式的派生形式是什么样的?是句法派生的还是词汇派生的?

中动结构中隐含论元的地位如何?是句法表达的还是句法抑制的?

状语修饰是衡量中间构式正确性不可或缺的吗?

以上问题没有统一的答案。限于篇幅和本研究的重点,在此,我们也不能做全面系统的论述。中间构式的解释还牵涉到其他因素,否则我们的解释未免过于笼统。总体而言,尽管不同的语言对中间构式在具体词项上的实现有不完全相同的要求,但也能总结出一些共同的特点。Fellbaum &Zribi-Hertz(1989:28)提出动词的论元“受影响”(affectedness)的标准。这一标准解决了为什么This fabric launders nicely和This wood splits easily合格,也解释了为什么*This poem understands easily和*The Effel Tower sees easily from my window(ibid:11)不合格的问题,但却解释不了为什么This book reads easily和She photographs well这类不受影响的论元为什么合格,也解释不了为什么This book sells well合格,而*This book buys well不合格。人们还注意到出现在英语的中间构式中的动词必须是及物活动类动词和成就类动词。这样又解释了为什么The car drives easily,The pipe smokes nicely,The piano plays easily等活动类中间构式和The book reads easily,Sturdy clear plastic boxes...assemble in seconds,This shoe organizer mounts securely on a door or against a wall等成就类中间构式都是合格搭配;而*A red-winged blackbird recognizes easily,*French acquires easily,*The dirtiness of the New York streets notices easily等瞬成类中间构式和*The answer knows easily,*A VW owns easily,John believes easily等状态类中间构式的搭配不合格(Fagan 1992:68—71)。

沿着完整命题的线索继续讨论,我们会发现以往的一些句法归纳存在不足。状语修饰语在传统语法中向来是当作附加语来处理的,而附加语又被定义为句子的可有成分而不是必有成分。然而在中间构式中附着成分却是必有成分。只有增加这一部分,句子的命题意义才能完整(参见Jackendoff 1972;Ernst 1984;Oosten 1984;Fellbaum 1985;徐盛桓2002)。究其缘由,这些附加成分填补了句子的语义空缺。常见的类似结构还有The book reads easily,The pen writes smoothly,The truck loads quickly等等。附加语能够在中间构式中充当补事的语义角色。补事未必总是配价语法中要求的名词词组,也可以是传统语法中被看作是附加语的状语。

以上我们从完整命题的角度粗略地分析了附加成分与放置动词、判断动词和中间动词的依赖关系在衡量句子合格问题上的作用。事实说明,核心句的确定和组合方式无法脱离语义的约束。至此,我们可以这样总结:附加语在某些句子的构建中不可或缺,它们扮演着必有题元的角色,在信息安排上起到了重要的补充作用,使形式完整但意义不完整的句法结构得到了信息弥补,从而使不合格的搭配组合成为合格。

根据不同动词的语义特征和搭配属性,陈昌来(2003:20)对核心句的词语搭配语义格在句子中的分布作了进一步系统归类。

主事动元:施事、致事、经事、系事、起事

客事动元:受事、成事、位事、任事、使事、感事、涉事、止事

与事动元:当事、共事

补事动元:补事

这是一张关于句法结构和语义关系的清单。作者使用了形义结合方式来解释形式和意义的对应关系。主事、客事、与事和补事的术语和归类显然反映了作者运用形态和语义双重标准来定义组合关系的意图。这一清单是否充分彻底?这牵涉到语言观和研究范围,还牵涉到观察是否彻底,这也是需要继续验证和完善的问题。起码有一点可以肯定,句子成分的排列组合是有语义基础的,而且成分的语义角色关系是有规律可循的。这种归纳对解释词语搭配在句法层面的分布具有相当的作用。如果不细究各家在名称上的差异,而重视它们在实质内容上的关联,我们就会发现,无论是传统语法的施事和受事,格语法的多种语义格,系统功能语法的参与者,配价语法的价语或“向”,还是转换生成语法的论元结构(argument structure)和题旨角色或题元角色(thematic roles),都是从语义的角度考虑词语在句子中的组合搭配关系的。以上各种提法与谓词逻辑显然有渊源关系。它们与谓词逻辑根据谓词能给主目分派的数目把谓词分为一元谓词、二元谓词、三元谓词的原则性做法是相通的。谓词的主目数量就是动词支配能力的量化表示。

由于语义角色和格位的密切关系,专门从事语义角色关系研究的格语法都热衷于寻找适用于所有语言的普遍格位及其数量。对格的分类因人因时而异。陈昌来(2003:21)单就核心句的格位数量和性质便提出了16个格,如果把扩展句的可有成分再算上,那么格的数量最起码再增加13个。为了能够用最少数量的格位最大量地说明词语组合的规律,Fillmore(1966)在Towards a Modern Theory Case中曾提出了6个格,之后在The Case for Case(1968)又增加到8个,在Some Problems for Case Grammar(1971)中又重新归纳为9个,到了The Case for Case Reopened(1977)中又缩减为5个(参见杨成凯2002:142)。Blake(2005:67—69)共提出了14种格。语言中到底有多少个语义格,谁也说不清楚。分类的不同以及术语的繁多说明词语搭配的内部高复杂性。

由于语义关系的复杂,在确定格位时往往出现一些名称上的差异,Fillmore本人曾将受事称为objective,后来(1977)又改用patient。同样的语义关系,Gruber(1965,1976)则称之为theme(客体),还有人将这些角色称为goal(目标)和patient。我们认为,用什么名称并不重要,重要的是准确把握现象的实质。也就是说,动词可以通过自身与配项的语义关系分别指派不同的格。虽然孔子“名不正,则言不顺”的正名说强调了语言规约之后的强制和规范,而荀子“名无固宜,约之以命”的古训也道明了事物命名的任意性本质属性。名称可以不同,但关键是名称本身是否合情达意,所指范围是否清晰可辨并贯穿始终。

对自然语言现象进行科学分类是一项十分艰巨的工作。典型的规律用法总蕴含着例外。现实的语言毕竟不像数学那样精确可靠,它受到多方面因素的制约,因此它的推导规则也要附加各种制约条件,不可能形成像古典数理逻辑那样典型精密的形式系统。一般情况下,分类很难做到彻底穷尽,不留例外,因此衡量分类合理的标准只不过是看例外的数量多少而已。朱德熙(1985:81)说得好:“凡是在形式上得不到验证的语义分析对语法研究来说都是没有价值的。”如果放眼真实的语言现象,我们会发现,以上归类也只是照顾到了动词语义预设的典型词语搭配类型。由于各种因素的作用,第一类和第二类词语中不允许的搭配方式却可能是语言事实。主语与谓语之间的语法关系与更为抽象的谓基与谓项之间并不一定总是一一对应关系。(关于谓基与谓项的提法,参见Sasse1987:555)。也就是说,一个句子的表面结构并不一定体现其内在的逻辑判断的结构。例如:

17a.潘金莲死了丈夫。

17b.我家跑了一只羊。

17c.工厂倒了一堵墙。

从表面形态上看,这类句子中的动词语类发生了变化。作为不及物动词,“死”、“跑”、“倒”似乎都凭空多带了一个论元,成了能够指派两个论元的二价动词,没有满足一价动词的配价要求,与以上格的讨论背道而驰。用优选论的话说,谓词前后的名词“潘金莲”与“丈夫”、“我家”与“羊”和“工厂”与“墙”都违反了语义匹配制约(compatibility constraint)和次语类制约(subcategorization constraint)(Sag et al.1985;Grimshaw &Samek-Lodovici 1995,1998)。然而这三个句子都完全符合以汉语为母语者的语感和语言规范。句法的多样性让我们看到了语言现象错综复杂的一面,但我们同时应该看到语言有规律的一面。语法范畴的制约是多方面的。这类句子在真实语言中的存在确实引发了各种不同的论辩。如何解释这类搭配现象是语法学中的热门话题。一种可能的解释是词义扩大论,将“死”的意思讲做“失去”。吕叔湘(2003a:7)曾以“王冕七岁上死了父亲”里边的“死”为例,批评了这种说法,因为将“失去”的解释应用于“他已经死了这条心了”说不通。可见在解释类似“潘金莲死了丈夫”的句子时不宜采用词类扩大的途径,它大大降低了语法解释的概括力,不能很好地适用于其他的类似例句,也无法类推到上述例18b和18c结构的分析中去。

第二种可能的解释是将整个序列看成一个完整的结构。这就是Brentano和Marty提出两种基本逻辑判断形式,即主题判断(categorical judgement)和一般判断(thetic judgement)(沈园2000译作非主题判断)。前者对应于传统意义上的主—谓两分式逻辑判断类型。后者则只是将一个事件或状态作为整体来描述,是对视为整体的判断内容的简单肯定或否定,是一种单一的认知行为。因此人们经常也将前者称为“双重判断”(double judgement),将后者称为“简单判断”(simple judgement)(参见沈园2000:125—137)。典型的一般判断的例子像有关天气的表达,如“刮风了”、“下雨了”、“响雷了”、“闪电了”等。将这种解释扩大就可以包括“死人了”、“倒墙了”、“漏气了”等。我们只是陈述一个事件、一个状态,并没有针对任何实体进行陈述[8]。一般判断和主题判断常常有不同的句法表现形式。虽然句子表达的逻辑判断类型无法完全由句法因素来体现,但句法因素的确在相当程度上影响了句子判断类型的表达。LaPolla(1990)断言,汉语是一种尚未将主语和宾语等语法关系语法化的语言。这种解释避开了语序和词义之间的矛盾,但没有从主宾之间的关系作进一步深入思考。

潘海华等(2002:8—9)借鉴了Bresnan &Kenerva(1989)的“词汇映射理论”(Lexical Mapping Theory)对类似的一元动词的多元构式作了一些探讨,认为连接词汇意义和句法结构的是论元结构,论元结构继而被映射到句法结构的句法关系上,在他们看来,动词经过词汇操作(lexical operation)可以改变论元的结构,而映射到句法结构上时,句法关系也会受影响而改变。他们区分了三类词汇操作:第一类是词汇操作往论元结构中加入一个论元,第二类是从论元结构中删除一个论元,第三类是对某个论元的映射加以限制。我们讨论的问题属于第一类。潘海华等还提出了“受害者插入规则”(Maleficiary Insertion)作为解释一元动词带两个论元结构的理论依据,并将两个论元的题元角色描写为〈受害者,当事〉。词汇映射理论虽然简单方便,容易操作,但问题是,为什么在句法结构中可以组配的动词在词语的概念结构中却找不到依据?为什么并不是任何动词都可以随便增加或减少论元数量?增加的论元在句法结构中浮现的条件是什么?这些问题都需要得到合理的解释。

这三种解释都没有脱离意义的标准,第一种理论是以单个动词看作一个语义单位,采用的是语义扩大解释方法;第二种理论是以动宾结构作为一个语义整体,采用概念整合的解释方法;第三种则是将词汇意义和句法意义结合起来,打通它们之间的关系。这说明要解释语言现象,哪怕是特殊的现象,也需要考虑语义。从格范畴的角度分析,我们可以把这类结构中主、谓、宾的语义关系统一起来考虑。

以转换生成语法理论为指导,我们可以这样看,句子的表层结构和深层结构有着内在的语义关系。这类句子是一个句法形式不同而命题意义相同的句子变体,它们都是“领属结构+谓语动词”的变异句(allosentence),也是领属关系分裂而成的分裂句(cleft sentence)。例18中的各句子在语义结构上分别等于“我家的一只羊跑了”,“潘金莲的丈夫死了”,“工厂的一堵墙倒了”。

我们这么说并不是在否认动词可以允许有多个解读。词语多义性的广泛研究表明(如Austin 1940;Wittgenstein1953;Rosch et al.1976;Fillmore 1976,1982;Lakoff 1977,1987;Haiman 1978;Brugman 1981,1988;Linder 1981;Sweester 1990),一个词语的多种搭配往往与一组关系密切的意义有联系,而并非只有一个抽象的意义。“因此两个、三个或更多不同但又相联的动词意义的存在极其自然。这些多个意义可以通过与它们相联的框架语义得到明确的表述。但是,我们认为应该避免在每当遇到一个新的句法构型时,便为动词在无任何条件限制下提出一个新的意义。”(Goldberg 1995:44)

根据格语法关于调整语序不改变格的语义角色关系的原则,可以认为名词和动词的角色关系并没有变化。例子中的主语和宾语位置上的名词依然是领属关系。动词前后两个论元是领属关系在组合上的一种变异。陆俭明(1988)在《现代汉语中数量词的作用》一文中指出:“一定的语法范畴,对句法部分都会起一定的制约作用”(转引自沈阳1998:1)。用文炼、胡附(2003:68)的话说,“‘向’属于语义范畴,它通过句法形式表现出来。”领属范畴对句子内部词语的排列组合方式就有强大的制约和调节作用,能够导致一系列的句法变化。“(1)能够造成句法结构的性质变化;(2)造成句法结构的变化;(3)造成句法结构的例外变化。”(沈阳1998:3)以上搭配与领属范畴的制约直接相关。词语在组合中的格并没有发生变化,因此动词的性质也没有变。语义和格位分析表明,“我家”和“羊”之间、“潘金莲”和“丈夫”之间以及“工厂”与“墙”之间都存在某种必然的“狭义领属”(ibid:2)关系,它们是有属必有领的关系,与“城里的小李”、“小李的病”等非必然领属在句法组合上有一定差异。我们不说*“城里死了小李”,*“小李好了病”。

沈阳指出,“狭义领属”关系中还有一种是“必然且唯一的关系”,允许以“领”代“属”。比如“他聋了”等于“他的耳朵聋了”。从实际情况出发,“他”与“耳朵”的领属关系是必然的,“耳朵”与“聋”的语义关系是唯一的,因此“他聋了”必定是“他的耳朵聋了”。语序是关系到格的重要手段,但是在排列顺序上也允许一定的灵活性。“有序性与灵活性相比较而存在,但灵活性是有条件的。”(马庆株2003b:318)由于汉语在语序上的灵活性,“聋了耳朵”、“耳朵聋了”、“他聋了”、“他聋了耳朵”、“他耳朵聋了”都是合格搭配。这些都是领属NP分裂,致使“属”NP后移和“领”NP占位并充当整个句子主语的句法现象。句子的灵活性也作“变换”。“变换是在保持语义关系不变的情况下,改变句法结构格式,从而使人们突破一种句法结构的限制,观察不同句法结构之间的关系。”(马庆株2003:322)领属成分和被领属成分的位置还是固定的。领在前属在后的顺序不可逆转。我们不可能说*“耳朵聋了他”,也不能说*“耳朵他聋了”。

领属范畴是格范畴中的一个类。格位在排列中的灵活性对语序的调节和制约是显著的。调节之后的句式在语义信息分布上也会发生相应的变化。语序调节是语用因素影响的结果。一般认为,从旧信息到新信息是信息的自然流向,处于主语位置的领表达的是旧信息,而宾语和谓语一起表达的是新信息。在我们看来,领NP在主语占位能够使自己的语义角色增值。与“他家的羊跑了”相比,“他家跑了一只羊”强化了“他家”的参与者角色,更加凸显了“他家”在“羊跑”事件中遭受损失的语义。这就是上文潘海华等(2002:9)提出的“受害者插入规则”。从这个意义上看,句子的意义发生了微妙的变化。Goldberg出于构式的理论立场提出了所谓“无同义原则”(Principle of No Synonymy)。为了说明构式在句子建构中的重要作用,她(1995:67)说:“如果两个构式在句法上不同,那么它们在语义上或语用上也必定不同。”由此引出两个推论。推论A:如果两个构式在句法上不同但在语义上相同,那么它们在语用上必定不同。推论B:如果两个构式在句法上不同但在语用上相同,那么它们在语义上必定不同。我们的看法是,概括地看,句子的客观语义没有变,详尽地分析,句子的信息焦点发生了一些变化,这是因语用意义需要引起的组合差异。

既然主事NP可以分裂并后移,那么客事NP是否也能分离,然后将领有格成分前移呢?答案是肯定的。例如:

18a.那部电影他只拍了一半。

18b.那10元钱我只花了1元。

从句法的层面分析,“那部电影”和“一半”以及“那10元钱”和“1元”之间都存在狭义的领属关系。在语义结构上它们与“他只拍了那部电影的一半”和“我只花了那10元钱的1元”完全相同,其命题意义没有发生变化。当然从语用的角度看,句法重组与信息重心的分布有关。不同的句式内涵了各种不同的信息细节。此外也可以说这是句子的构式在起作用,是某一偶然句子结构类推的结果。这种结构提高了动词的及物性和构式的规定性。

对特例做出成功解释的还有Goldberg(1995;2006)的构式语法(construction grammar)。为了强调构式在句子组合中的解释作用,她(1995:9,55)曾举He sneezed the napkin off the table并引Levin &Rapoport(1988:277)的例子Paulin smiled her thanks(鲍玲微笑着致谢)说明不及物动词sneeze和smile并没有因此而引申出及物性义项,动词的及物性是在构式的命题意义中获得的。换句话说,特定句法形式表达的特定意义不能只归因于句子中词汇本身(尤其是动词)的意义。毕竟,“sneeze”并没有因此而可以增设“X causes Y to go to Z by sneezing”的语法功能意义和词汇概念意义。据此,Goldberg认为构式本身具有独立于组成成分的整体意义,句子的整体意义并不总是直接由其组成成分决定的,它是一种心理学上的格式塔完型。这样就从构式的整体意义来确定词语搭配的合格。从个体走向整体和从整体走向个体都是人类认知规律的一部分。

Goldberg(1995:4)解释说:“C是一个构式当且仅当C是一个形式——意义的配对<Fi,Si>,且C的形式(Fi)的意义(Si)的某些方面不能从C的构成成分或其他事先已有的构式中得到完全预测。”根据这一定义,构式涵盖了包括语素、词、习语、短语到句子在内的所有语言单位。从构式语法的角度看,以上死、跑、倒、smile和sneeze的用法可以看作是无法从词汇概念意义本身已有的论元指派能力得到完全预测的例子,动词的组配能力是在构式中生成的。完型心理学的一条重要原理是,整体大于部分之和。构式的整体意义不总是等于各组成部分的简单相加。整体往往比部分更显著,更容易引起注意,也更容易处理和记忆(参见沈家煊2000a:31)。

从以上讨论中,我们可以这样设定,词语组合成句子的过程可以看作是局部向整体推进的过程。一般情况下,总体上的效果可以在局部层次上用特定的方式自下而上地建构。但就真实语言的词语组合而言,整体未必总能等于个体之和,个体之间往往会留下空白。这些局部层次上的缺环可以采用自上而下的方式依靠总体得到填充。自下而上和自上而下的推理方式都是人类基本的思维模式。这种从整体向个体推进的格式塔理论由若干条原则构成,其中最重要的原则是:

邻近原则(principle of proximity):在对知觉物体归类时,人们趋于把相近的物体看成一组,即近距离的个体成分可视为彼此相关。远离平衡态的系统会发生自我组织现象,发生这种现象的外因是场的作用,内因是元素间的协同作用。如下图,人们容易把中间的4个圆当成两组:

![]()

相似原则(principle of similarity):人们倾向于依据相似性对物体归类,故相似的个体成分往往被视为同一个语段。彼此相似的元素易被感知为整体。这是人类认识世界时通过分类简化刺激对象的方式。无论是色彩、形状或质感方面的相似,在一定范围内均会产生这样的视觉效果。如下图,我们容易把它看成4列X和O,而不会把它看成4行X和O:

X O X O

X O X O

X O X O

X O X O

连续原则(principle of continuation):如果成分之间仅有少量断点,它们则可视为一个整体。这可以理解为:按一定规则连续排列的同种元素被感知为整体,连续性是感知对象有序的现象。人们倾向于知觉连贯或连续流动的形式,而不是断裂或都不连续的形式。如下图所示,虽然有断点,在整体的作用下,我们依然会通过连续原则将它看作是一个圆:

封闭原则(principle of closure):有时也作闭合原则。当客体本身不封闭、不完整时,人们倾向于利用现有的知识经验将缺损的轮廓加以补充,把不完整的图形识别为完整的封闭图形。这种在客观上并不存在而由知觉产生的轮廓,称为主观轮廓(subjective contour)。而且,这个轮廓在知觉经验上是边缘最分明、形状最明确的。封闭原则揭示了感知世界的组织原则。它说明,如果一个形象缺损的部分不太多,那么可识别的细节就足以汇聚成为一个易于认知的整体形象。这一点在许多织体编写中都可以发现:完整的织体往往可以甚至是需要“破”一下,因为这样既不影响它的整体性,同时还可以避免整个织体过于单调重复。下图虽然有破点,我们依然能在封闭整体的作用下识别出这是一个螺:

简而言之,整体的构造成为可能是因为句子成分的组合是符合格式塔原则的:就近原则(所有的部分都紧密相连);相似原则(物理属性相近的物体容易被组织在一起),封闭原则(所有的成分包括在一个整体框架中)和延续原则(线形结构中没有显著的断点)。当然除了这些原则之外,还有一些其他的原则,如顺序原则、包容原则、数量原则等(参见沈家煊2000a:31—32)。这些原则对我们分析句法特例具有很强的理论解释力。它们反映了整体对个体的强大约束力。当然如果注意观察,我们就会发现,事物某一的突出特点也会对格式塔的建立起关键的贡献作用。比如大象的鼻子、斑马的斑纹、椅子的靠背、猎豹的斑点等等。这些局部突出的特点在确定人类对事物的整体认识中也会起关键作用。由此看来,Off the table可视作He sneezed the napkin off the table整体构式中突出部分,对整体的句子组合起重要作用。

在句法分析中,语序和形态被视为至关重要的条件。在多数情况下,改变句子的主宾位置会改变施受的语义角色关系,如“人咬狗”和“狗咬人”。语义角色关系的变化又会导致命题的变化。从某种程度上说,“人”与“狗”的主宾对换可视为形式决定意义的有力例证。然而,“狗”和“人”的概念意义的建立又是形式决定意义的先决条件,这是意义和形式关系的神奇之处,它们相互作用,互为因果。在真实语言的具体句子中,事情还不是这么简单。汉语语义结构的灵活性有时可以突破“施动受”规则而出现“受动施”的情形,句子的命题意义保持不变。

陆俭明(2004b;2007:VI-VII)以“10个人吃了1锅饭”和“1锅饭吃了10个人”等特殊句子构式为例,提出了主宾对换而意义不变的议题。他曾引入容纳量与被容纳量的“关系结构”作为解释这种特殊构式的思路,以解释为什么“施—动—受”的格式在变成“受—动—施”的格式后,其搭配依然合格,且命题意义保持不变。概念语义分析表明,“一锅饭”不是“吃”的施事,“10个人”也不是“吃”的受事。学术界的普遍观点是,这种施受倒反的现象在印欧语中非常罕见,比如在英语中我们不能说,*A pot eats ten people。Li(1999:449)、胡建华(2007:164)还指出,不仅英语不允许类似的情况,日语和韩语也不允许这样的施、受颠倒的自由。陆俭明认为,这种关系结构的语义配置受统一的“容纳量—容纳方式—被容纳量”的抽象语法语义制约;主宾换位后,其“容纳量—容纳方式—被容纳量”这一语义配置关系不变。因此,“10个人吃了1锅饭”,“10个人”是容纳量,“1锅饭”是被容纳量,“吃了”是容纳方式;而在“1锅饭吃了10个人”中,“1锅饭”表容纳量,“10个人”表被容纳量,“吃了”表容纳方式。

容量关系的解释力可以通过否定形式表现得更清晰。“10个人吃不了1锅饭”等于10个人的饭量容纳不了1锅饭的饭量,即1锅饭的量大,10个人的饭量小;主宾对调后,则是指1锅饭的量容纳不了10个人的饭量,即1锅饭的量小,10个人的饭量大。无论主宾对调还是不对调,都是用主语的量容纳宾语的量。采用容量关系的优点是它在更高的语义抽象层面上看到了某种相同的性质,解释了词汇概念意义难以解释的一些语言现象。其理论意义在于,我们可以用这个方法推广到其他类似的动词和结构上去:如“1幢楼住30户人/30户人住1幢楼”、“1张床睡3个人/3个人睡1张床”、“1床被子盖3个人/3个人盖1床被子”、“2个人骑1匹马/1匹马骑2个人”、“5个人坐1辆车/1辆车子坐5个人”、“3个人喝1瓶酒/1瓶酒喝3个人”等。它起码部分地解答了某些动词在特定构式中的搭配现象。

值得一提的是,学术界倾向认为,主语和宾语对换而意义不变的现象为汉语独有。其实,英语中这类现象虽说不是通例,但我们却也能找到一些类似的例子,Fillmore(2003:169—170)在讨论句子主语和宾语时一连举了好几个类似的例子,其中一个有关sleep对主语宾语调整的例子很值得我们注意:

This houseboat sleeps eight adults or sixteen children.

根据动词sleep的常规用法,句子主语应该是具备活动能力的名词,但由于焦点转移,方所名词可以成为主语,而逻辑主语成为宾语。Fillmore(ibid:78)的举例还包括The bees are swarming in the garden/The garden is swarming with bees。bees和garden的主宾易位,swarm的常规用法是“吃”的致使用法,但却可以表达关于“吃”的其他关系类型,要表达典型的施事关系和行为活动的内容,我们认为,既然表示抽象的容量关系,那么这类结构的合格与否一般会有数概念的参与。在很多情况下,若将数的概念删减,搭配的合格性将受到影响,如“人喝酒”、“人吃饭”合格,“酒喝人”、“饭吃人”就不合格。哪怕是“1瓶酒喝了我3个小时”中“3个小时”的可有论元也成为必有论元。可见数范畴在影响着句子结构。语法结构与语法范畴不是相互孤立,毫不相干的,而是相互关联,相互促动的。当然,接下来的问题是:能够进入这种结构的动词包括哪些具体成员?它们能否被穷尽地列出?穷尽列单之后继续观察会不会有违背容量关系的例外?将例外考虑进来能否再进一步抽象出层次更高的统一的语法意义关系,直至彻底解答这个问题?最后,作为描写和解释现象的理论模式,如何预测所有能够进入这一结构的动词?

构式的提法有它的优点,它为核心动词和题元结构关系提供了一个更为简便并较为合理的解释。这种构式作用于句子意义的关系被称为“构式意义”(constructional meanings)(Kaschak &Glenberg 2000:510),也是陆俭明(2006:31—32)所说的“语法结构关系赋义”的原理,或者说是所谓的“结构赋格”。上文中的例18a、b、c各例中的动词“死了”、“跑了”、“倒了”可用于动宾结构,也可以说是构式和构式意义相结合的结果。构式语法的独特之处在于,它认为构式意义独立于特定的动词,本身负载着与其形式相匹配的特定意义。

当然也有不同的看法,胡建华(2007:163—168)根据英语、汉语和其他一些语言的主谓宾关系对比,区分了格标语言和非格标语言两大语类,以“写毛笔”、“捆绳子”、“吃大碗”、“吃食堂”中宾语成分和“这瓶酒喝醉了老王”、“这瓶酒醉得我站不起来”中主语占位成分被指派的题元角色以及“跑博士点”、“王冕死了父亲”的论元限定数的增设为依据,可将汉语归入非格标语言。用来归类的格标效应(case-marking effect)是:

1)格标语言:(a)所有的NP都必须有格;(b)动词题元必须释放,有格NP通过占据题元位置(θ-position)得到题元标记(θ-marking);(c)有题元标记的NP才可以做论元。

2)非格标语言:(a)NP可以无格;(b)动词题元可以不按常规释放,NP可以不通过占据题元位置获得题元;(c)不占据题元位置的NP可以不是论元。(ibid:165)

由于“跑博士点”和“王冕死了父亲”中动词的题元没有按常规释放,因此汉语的NP也就不通过题元位置来获得题元,由此推论,NP所占据的句位也可以不是题元位置。进而推知,类似上述例子的主语和宾语如果不占据题元位置就可以不是论元了。据此得出的结论是,在现代汉语中以上例子反映的不是多了一个论元的问题,而是宾语根本就不是论元。

不难看出,区分格标语和非格标语的依据是在“非格标语”中考察静态的逻辑语义,而在“格标语言”中却不考虑语义非典型性变异。用静态逻辑语义衡量,作为格标语的英语中其实也大量存在静态语义逻辑与实际论元和题元实现不一致的问题。比如:采用格标语言的格标效应,我们很难解释英语中的类似smile one’s thanks,fly a kiss,kiss sb.,good bye/good night,walk the dog等搭配现象。具体地说,我们同样可以问,作为一元动词的smile,其后面的thanks是从哪里来的?fly,kiss,walk又怎么能够分别指派kiss,good bye/good night,dog这样的题元角色?明明是二元动词,为什么“谋事在人,成事在天”的说法在英语中却偏偏可以说Man proposes,god disposes?propose和dispose在静态逻辑语义中应该设定一个宾语的价位。只要继续观察,我们就会发现英语中违反静态逻辑语义而成为合格搭配的现象亦是普遍的,而不是个别的和非系统的。虽然我们不能说*A pot eats ten people,This stream abounds in fish/Fish abounds in this stream,The place is crawling with Indians/Indians are crawling in this place,The tap is running with water/Water is running from the tap,Her face was streaming with tears now/Tears are streaming down her face,His hand was trickling down with blood/Blood was trickling down his hand,The table was piled with books/Books are piled on the table...都是合格组合(详见张今1997:26—28)。这一系列施受关系换位的例子说明,“主语轮流坐庄”(ibid:26)在英语中也同样普遍。如果说英语的变位引发了意义的变化,那么我们同样可以说汉语的变位也引发了意义的变化。翻开任何一部大型的英语词典,我们就会发现,英语虽然不能用run a doctoral program作为“跑博士点”的对应表达方式,但该搭配本身是可以成立的,除此之外,我们还能说run the dirt road to keep fit,run the entire distance,run the mile,run errands/messages,run a race,run the horse,he ran two horses,The party is running two candidates,run the streets,run the machine,run extra trains/ferries,run the cows/sheep/deer in the night等等(详见陆谷孙《英汉大词典》2007年版:1742—1743)。如果说英语的“run”对应于汉语的“跑”,那么为什么英语允许多种搭配是题元释放而汉语不是?一种可能的解释是,英语发展出了不同的义项,是变异用法或一词多义的结果,那么为什么汉语的“跑博士点”不可以看作是一种基于典型用法的变异或多义的结果?

关于汉语的“跑”,《汉语大词典》列出了以下6个义项,或许有助于解答我们的问题。跑:(1)奔,急走;(2)逃,逃走;(3)走,走路;(4)为某种事物或利益而奔走;(5)丢掉,失去;(6)量词:古代计踢球的回合数(举例详见第十卷:449)。关于“吃”,《汉语大词典》提供的义项就更多,共15个:(1)把食物放入嘴中经咀嚼咽下;(2)饮,喝;(3)吸,吸收;(4)承受,经受;(5)犹跌;(6)隐瞒;(7)赌博用语:指收取赌注;(8)弈棋用语:指除去对方的棋子;(9)军事比喻消灭敌人;(10)指在某一出售食物的地方吃:参见“吃食堂”、“吃馆子”;(11)指依赖某种食物来生活;(12)欺压;(13)用,费;(14)介词:被,让;(15)连词:因为,由于(举例详见第三卷:127)。

可见和英语一样,汉语在原生意义基础上派生出了多个义项。从这个角度上看,我们还能说“吃大碗”、“吃食堂”、“跑博点”不是题元和论元了吗?我们是否还要坚持认为“格在现代汉语中的存在很难从经验和理论上验证”(p.165)呢?

以上例子足以说明,在句法对比分析中,需要采用统一的标准来对待各种语言现象,我们可以用通例对通例,特例对特例,或动态对动态,静态对静态,但却不能用通例对特例,静态对动态。我们既不能模糊常规和特例的差异,也不能模糊原则和参数的差异。如果说汉语的“跑”允准了宾语是通例,那么英语的“run”在词典中允准的搭配也应该属于通例。格标与非格标的区分似乎是参数上的操作,在原则上英语和汉语是相通的。从这个意义上看,在英语和汉语之间,我们可能可以区分出强格标语言和弱格标语言,但却似乎不能得出格标语言和非格标语言的差异。因为如果说汉语中没有形态标记,那么英语中也没有显著的形态标记。

至于“对语言事实的认定,可以从点推到面,但不可以从无推到有”的原则(ibid 2007:165),我们认为也不是一条可靠的原则,因为只有当点上的特征为面上的所有成员所共同拥有时该原则才能成立,否则就要犯过分概括(overgeneralization)或以偏概全的错误,这是只及一点,不及其余的思维方式,即把对个别事件的观察上升为一般性结论。盲人摸象的寓言故事告诉我们的正是这个道理。我们的观点是以现代英语为观察对象,就必须以现代英语的事实为依据,但可以以古英语为参照,并从历时的过程中看到它的发展轨迹。从现代英语的语言事实出发,依据代词形态上的标记推不出名词在没有形态标记的情况下也带有标记的结论。举一个不太恰当的例子,在近视眼的患者中有不戴眼镜的人,但我们却不能由此推出所有不戴眼镜的人都是近视眼。在科学研究中我们需要大胆设想,但更需要小心求证。

我们认为,对语言事实的认定可以从点开始,从代词形态标记的角度观察是一个点,但从名词形态标记的角度观察也是一个点,从排列顺序的角度还是一个点,然而点上的特征必须接受面上的普遍性验证。当不同点上的观察发生冲突时,就需要依据事实属性的拥有程度来确定取舍。说到底就是要个例服从通例,少数服从多数,然后再对少数的个例现象作出进一步解释,这是科学研究的一般步骤。和代词相比,名词在数量上占有绝对的优势。英语名词有没有格位根本用不着通过代词的程序得到验证,因为接下来的一系列论证工作依然是动词和它支配的名词逻辑关系来确定它们的句法功能关系的。

规范与例外在历史条件下是可以互换的。自19世纪初Wilhelm von Humboldt提出孤立语(isolating language)、粘着语(agglutinating language)和屈折语(inflecting language)的语言类型三分法以来,历时语言学家对语言类型给予了充分的关注。分析语是孤立语的另一种说法,而综合语是对粘着语和屈折语言再概括。语言类型学研究表明,曾几何时古英语名词的格是一套相当复杂的体系,它“曾经是高度屈折化语言,有点类似拉丁语”(Trask 2000:127)。古英语名词共有五个格,即主格(nominative)、宾格(accusative)、生格(genitive case)、与格(dative case)和工具格(instrumental case),分别表示主语、宾语、间宾和媒介等语法关系。就组合方式而言,“现代英语具有很高程度的孤立语特征:如You must have been sitting in front of the TV for hours;I have not been able to find a more interesting book than this one.”(ibid:127—128)“现在已经相当清楚,只要有足够的时间,一种语言就能够从一种类型转变成另一种类型:孤立语能够通过复合的方式发展成粘着语,而粘着语也可以通过复杂的音位变化发展成屈折语。”用Henry Sweet(1874)的话说,在长达1 500多年的历史发展过程中,英语经历了从完全屈折(full inflections)到屈折削弱(levelled inflections)再到屈折脱落(lost inflections)[9]三个阶段,由综合语向分析语演变。代词中保留格的形态变化乃是古英语在现代英语中的残余,这种残余在其他词类及其组合方式中也留下一些痕迹,比如alive,aflame,afoot等一些在句子中只用作表语的形容词都与古英语名词的与格直接相关[10]。而今我们再也不能按照古英语的规则来分析它们在现代英语中的作用了。以现代英语事实为依托,与其以有标代词的点为据,不如以覆盖面最广的语序为据,语序能够更合理地说明词语的组合关系,因为无论是无形态变化的名词还是有形态变化的代词,它们的句法实现对语序的依赖是普遍的通例,不是个例。

领属范畴和格范畴的相互作用还有助于确定和解释双宾和单宾结构。例如:

19a.他骗了我一部手机。

19b.他给了我一部手机。

从领属关系我们可以看出两个句子中的“我”和“手机”的格位关系之密切程度是不同的。格位密切程度关系的不同说明组合上会有不同。比如沈阳(1998)注意到,我们可以在a句中的“我”之后加“的”,而不能在b句的“我”之后加,据此他认为“我”是领属格。这种说法是有一定道理的。我们倾向认为,a句中在“我”之后可以加“的”是因为“手机”在被骗之前归属于“我”,而“手机”在给的动作发生之前归属于“他”,能否加“的”由动作移动的方向意义决定。这种关系可以类推。“偷、抢、拿、买、挣、赢”等表示向内转移的动词可用于加“的”的结构,而“送、卖、输、赔”等表示向外转移的动词一般只能用于不加“的”的结构,而强行加“的”则会改变句法的分析内容和层面或是为了达到特殊的语用目的。至于“借”这样的双向位移动词是否能用于第一种结构就得看它是“借进”,还是“借出”而定了。

此外,研究表明,一些典型的双宾结构还有一些典型的句法特征,如双宾结构往往允许向“把字句”转换(张建理2006:30)。关于双宾语结构的更多讨论,可以参见张伯江(1999)、刘乃仲(2001)、徐杰(1999)、陆俭明(2002)等。由此可见,领属范畴引发了语序和句法成分的变化,而且构式显然具有承继性(inheritance)(Goldberg 1995:72—73),即一个动词的某种构式能够传承给体系中许多其他动词,从而带来一系列的组合关系变化。汉语语法经历了长期缓慢的演变,由于类化作用,词序越来越规整化,规律性也越来越完善。承继性促使语言中各种句式的形成。这就应了朱德熙曾经说过的几句话:“语法可以类推,而词汇不能类推。”虽然“语法又不能毫无限制地类推”(转引自孙锡信1993:132)。

作为一种描述概括语言的方法,承继性源于计算科学。在计算科学中,承继普遍用以描述数据结构(参见Fahlman 1979;Touretzky 1986)。在之后的许多编程和知识表征系统中,如FRL,KRL,KL-ONE,KODIAK,SMALLTALK,FLAVORS,LOOPS,ADA和客体—指向LISP,承继也被证明非常有用。通过假定存在低级层面从高级层面承继信息的抽象层级,信息可以被有效地存储并且很容易被修改。

承继概念的使用逐渐成为描述语言概括的一种方法在许多学者的研究中得到应用和推广,如Bobrow &Webber(1980),Hudson(1984),Lakoff(1984),Flickinger,Pollard &Wasow(1985),Wilensky(1986),Pollard &Sag(1987),Thomason(1992),Davis(1992)等。这种承继关系正是Lakoff(1987)提出的语法理据性,即所谓的“基于关系”(based-on relation)。这就是句法意义对词语搭配的强大制约能力。由此看来,句法的类推或承继性也是支配句子生成并参与决定搭配的重要因素。

当然这并不是说我们不能将19a类句式归入双宾结构。按照马庆株(1983)的观点,“我”和“手机”分别是直接宾语和间接宾语。间接宾语在格语法中的身份是与事(recipient)。从语法和语义的关系上看,双宾结构的归类是完全可以接受的,也经得起验证的,如“把字句”的转换验证。陆俭明(2002)借用郭瑞(2000)的“语法的动态性”解释将“吃他3个苹果”一类的结构归入双宾的可行性。所谓“语法的动态性”就是指在词汇层面和句法层面表现出不同价位的动词搭配现象,如静态逻辑上被确定为二价的动词有可能在句法层面上实现现为三价动词。当然这种分析也仅仅是一种可能,它是通过语法意义对结构作出解答。通过讨论,陆俭明(ibid:319)为这种非“给予”义双宾结构总结了以下四种语义——句法平行对应关系:

第一,“名1”和“名2”之间一定有领属关系;

第二,“名1”在语义上为动词的与事(dative);

第三,“名2”得是个数量名词结构,在语义上为动词的受事;

第四,它们都能受“总共/一共”的修饰。

单宾也好,双宾也罢,都不过是一种说法而已,各种解释依然不能脱离在结构和语义之间寻找对应关系。根据Blake(2005:69)的定义,与事是“有感知能力的目标(a sentient destination)。”这个定义有很高的概括力。它能够说明与事和间接宾语在排列顺序上的两种对应现象。这种提法与Partee(1965:60)讨论类似类型问题时提出双宾结构中要求目标(goal)论元需有生命事物的提法完全相同。我们来看几个英语的例子:

20a.I brought Pat a glass of water.(双宾)

20b.I brought a glass of water to Pat.

21a.*I brought the table a glass of water.(双宾)

21b.I brought a glass of water to the table.

例21a不合格的根本原因就是充任间接宾语的table不符合“有生命”或“有感知能力”的语义条件。采用这个定义,我们可以解释诸如“buy a ticket for him”,“sing a song for us”,“踢我一个球”等句子成分的性质。但是定义的不妥之处也有两条。首先在Blake的分类中,与事和目标的关系不是下位和上位的关系,而是平行同级关系。使用destination来解释与事本身就将与事归入了目标类,从而混淆了目标和与事的语法差异,有定义不严密之嫌。其次用有无感知能力作为与事的限制条件无法解释无感知能力事物也能作间接宾语的事实:

22a.I gave the fence a coat of paint.(我给篱笆涂了一层漆。)

22b.She gave the teddy bear a kiss.(她给玩具熊一个吻。)

句子中的“fence”和“teddy bear”都是无感知能力的事物,但是它们在语法上都是间接宾语,在语义上也都是与事。格语法的致命弱点是,企图凭借有限的几种语义关系来解释纷繁复杂的真实语言是很难完全切合实际的。“高层次的语义关系是不可能用低层次上的语义关系来解释的。”(朱德熙1990:135)我们的看法是,区分与事和目标的差异有理论意义,但与事的语义范围主要是有感知能力的事物,但不限于有感知能力的事物,关键在于与事是不是间接宾语所代表的接受方,或者说还包括带有比喻意味的具有感知能力的接受方,而目标(destination)仅仅是实体运动或指向的方向,而不是实体的获得者,在句式上没有像例20a这样的排列方式。如下面句子中的Newcastle:

23.He carried coal to Newcastle.(他将煤运到纽卡斯尔。)

区分格位差异的意义在于它能够说明词语组合能力和组合方式的差异。作为目标,Newcastle的句法位置是固定的,不能移到coal之前,即传统语法中的状语。这是动词carry与名词的语义相互作用的结果。根据carry和Newcastle的意义关系,动词只能给名词指派“目标”或“终点”的语义角色,反映到形式上就是Newcastle不能扮演间接宾语和接受者的语法语义角色,故*He carried Newcastle coal的搭配不合格。由此可见句子成分的排列组合除了社会约定的排列顺序之外,还有着坚实的语义基础,没有语义作为判断的依据,根本没有办法生成合格的句子。

英语和汉语的双宾结构都是语法界关注的重要课题。英语和汉语的双宾结构,直接宾语和间接宾语换位的例子是大量存在的语言事实。如“我给他书”,“我把书给他”;I give him a book,I give a book to him。也就是说,汉语“施+动+间宾+直宾”的语序可以调整为“施+把+直宾+动+间宾”的顺序;英语相应的格式也可以调整为“施+动+直宾+介词+间宾”的语序。汉语的“把”在词性上和英语的介词一样,它们都是从动词虚化而来的。汉语的“把字句”和英语的介词双宾结构非常相似。“把字句”将直宾前移,英语介词结构将间接宾语后移,异曲同工。

用“接受者”的抽象语义标准衡量,相比之下,英语允许进入和能够潜在进入“施+动+间宾+直宾”双宾构式的动词数量似乎多于汉语。在一定的语境中,一个静态的单宾动词只要在主观上表达了并在客观上造成了转移的意义几乎都可以带双宾语。这样一来英语动词带双宾结构的能产性高于汉语。这是因为英语中许多能用介词for的结构与能用to的结构都能转换成“施+动+间宾+直宾”结构的缘故,而汉语中的“把字句”未必都能转换成非把字句。在语法类推的作用下,便造成了英语“施+动+间宾+直宾”结构多于汉语的结果。汉语在这一结构上的要求和转换要受到更多的限制。哪怕是主观上有意图并在客观上也造成了转移的结果,而语言搭配上却不一定允许。试比较:

24a.I bought him a ticket=I bought a ticket for him.

24b.我买他一张票≠我把一张票买给他。

25a.He sang us a song=He sang a song for us.

25b.*他唱我们一支歌≠他把一支歌唱给我们。

类似“买”的动词还包括“收、要、赢”等;类似“唱”的动词包括“卖、送、嫁、输”等。前一组动词的共同点是表示了“取得”的抽象义,后一组动词的共同点是表示了“给予”的抽象义。“买、收、要、赢”与“接受者”在语义上一致,“卖、送、嫁、偷”与接受者在语义上形成对立关系。语义一致,搭配成立;语义对立,搭配则不成立。不以接受者作为衡量标准,汉语似乎又要自由一些:我吃他一个苹果。这个“他”只有领属关系,而没有并列关系。如果说是语法上的间宾,那“他”应该是语气上的助词,并没有真正所指。“他”不是苹果的接受者或吃苹果这一动作的转移对象,此时不能转换成*“把苹果吃给他”。这是由动词“吃”的语义决定的。

如前所述,英语双宾的位置交换比较宽松、自由,而汉语把字句研究显示结构转换不是完全任意的,是有条件的。石毓智、李讷(2004:71—72)举出动补结构与把字句结合的两种情况:(1)仅强调施事的自由转换式:“把碗撞翻”和“撞翻了碗”;(2)“把”字前移的强制式:“把小事弄大了”不能恢复为*“弄大了小事”和*“弄小事大”。在众多的原则中,有一条原则是把字句有时带有“处置”义(对比ibid:117)。“处置式”的提法始见于王力1943年的《中国现代语法》。它虽然符合人们一般的语感,但是单单一个“处置”似乎还不能完全说明所有的问题。据沈家煊(2002:387)回顾,吕叔湘(1948)、梅广(1978)、薛凤生(1994)、戴浩一(1994)等都从不同的角度对“处置”义的归纳提出了异议。吕叔湘的“把日子误了”、“把机会错过”、“你把话再想想看”等例子都不表处置义。梅广更是从动宾关系本身就隐含处置义的角度,从根本上来否定把字句有关处置的语法意义。而戴浩一和薛凤生又提出了“致使”的语法意义。然而,不管怎么说,各家各派都是在进行广泛观察和描写不同的搭配方式中寻找抽象意义上的理据。

戴浩义(1984)、孙朝奋(1996)通过缩小“处置”的含义将把字句的“处置”语法意义限定为“高及物性”(high transitivity)或者说是受事的“完全受影响性”(total affectedness)。采用这条原则,我们能够解释“他喝了汤,可是没喝完。”的搭配为什么合格,也能说明*“他把汤喝了,可是没喝完。”的搭配为什么不合格。

石毓智、李讷(2004:117)还采用“否定处置”的说法对比了以下结构的转换:

26a.他把棚子拆了,*他把棚子搭了。

26b.他把粮食卸了,*他把粮食装了。

从纯结构的角度看,没有理由对“拆、卸”宽松而对“搭、装”严格。能否进行转换完全由语义限制决定。语义分析可知,“把字句”在这些结构中带有“否定处置”的抽象否定意义,这与“拆”和“卸”消极的否定语义相吻合;“搭”和“装”代表积极的肯定语义,这与把的否定抽象意义相对立。邵敬敏(2003:372)对比了类似的矛盾关系,将“否定处置”的意义延伸到“胜”与“败”的对立关系上。我们可以说“我战胜了他”,也可以说“我打败了他”或“我战败了他”,但是“我把他打败了”、“我把他战败了”在接受程度上显然更高于“我把他战胜了”。语义分析可见,“胜”暗含肯定的抽象义,因此不能进行把字句转换;“败”暗含否定的抽象义,因此可作把字句转换。“败”和“胜”的抽象义可以从“惨败”和“完胜”的搭配中见出。将搭配关系对调是不合格搭配。这是语义决定搭配的很好例证。

沈家煊(2002:387—399)对把字句的“处置”语法意义也作了进一步限定。在对前人研究成果和大量语料进行对比的基础上,沈先生认为“处置的主观性”是确定把字句合格搭配的关键。多种不同的解释并不能完全构成相互否定,它们都有各自不同的解释范围。看来搭配方式的多样性决定了意义解释的多元性,这又从更深的层面说明搭配需要接受语义核查的原则。由于结构和意义的复杂关系,研究者从任何一个观察点出发都能揭示一些问题,但也不可避免地会遇到一些反例。对把字句的讨论之所以经久不衰,重要原因在于它的组合方式很有特点,关涉到语义的各个层面和不同的方面。一个“把”字的介入更换了双宾结构和格位的组合形式。形式的不同既可以为改变意义提供依据,又可以为保留意义提供佐证。因为它典型,所以对人类认识形式和意义的关系具有很高的理论价值。人们对把字句的搭配规律研究还将继续深入。

汉语和英语中都存在动补结构。动补结构的一个特点是,它使得动词与宾语关系松散的结构成为可能。以能否带宾语为衡量标准,传统上将动补短语分为及物和不及物两大类(朱德熙1998:126)。当一个不及物的动词在与另一个不及物成分合用并构成动补关系时有可能后接宾语。比如:

27.他跑痛了脚。

不言而喻,静态下的“跑”和“痛”均是不及物的,单用时一般都不带后续宾语。是动补结构赋予了“脚”受事题元的角色。英语没有两个原形动词协同承担动补结构的现象,但动补结构却是如此。比较常见的例子有:

28a.I will talk you into it.

28b.I can drink him under the table.

逻辑语义分析可见,在以上句子中,talk是不及物动词,是一元谓词;drink虽然是及物动词,但只能后接液体类名词充当宾语,不能独立给宾语指派题元。由于无法确定谓语与宾语的语义关系,传统上一般将这种结构看作固定搭配或成语和新创用法。事实上,类似这样的结构在语言中是十分常见的。只要在句子中增加补语,动宾关系会发生变化,进而引起搭配方式发生变化。诸如I have shaken your face red,Let’s eat our weight/health back的新创搭配形式都是合格的,也是以英语为母语者在实际交际中可能使用的真实语料。

朱德熙(1990)曾以“洗”为例,说明动结结构的形成规律。他指出,“洗干净”之所以常用是因为“洗”能导致的最自然的结果是“干净”。可是除了“洗干净”之外,也能说“洗脏了/洗破了/洗丢了”,甚至还可以说“把我洗糊涂了/把他洗哭了”。(转引自马庆株2003a:35)言外之意是,“干净”是“洗”最直接自然的结果,但“脏”、“破”、“丢”、“糊涂”、“哭”却是可能的结果,因此它们在现实语境中属于非典型搭配,却可以是可能的搭配。这种解释也同样适用于例27中的英语例句,talk和drink的行为都有可能导致you into it和him under the table的结果。这一观察看似简单,却包含着深刻的理论意义。它不仅能够说明为什么以上搭配是合格的,而且还能说明为什么类似“他走病了路”,“他吃胖了肉”等搭配是不合格的,尽管“走路”和“吃肉”都是合格的动宾结构。

语言单位是一个层级结构系统,大的语法单位包含小的语法单位,小至语素,大至句子,层层叠叠地组合成串。如此看来,动结结构也可看作是语法“嵌套”或者说是一种浓缩了的递归:即在一个句法结构中能找到由另一个句法结构充当的缩减成分。这是一种能产的结构类型。广而推之,我们可以说“把话写没了”、“把手写酸了”、“把他写糊涂了”、“笑掉大牙”、“笑弯了腰”、“笑痛了肚子”。动词本身与宾语没有直接的语义关系。动宾关系的确立依赖于宾语补语。动补结构可以归纳为动作v致使宾语n处于s状态或者说可以归纳为动作v导致n成为s的结果。

这种关系是可以验证的:比如我们可以说“他把字写得很大”是合格搭配,而“他把字写得很累”是不合格搭配,原因就是“字”和“大”有语义接续关系,而“字”和“累”没有这种接续关系。正是因为看到了构式中谓语动词、宾语和补足成分的连锁关系,Talmy(1988)将动态作用力(force dynamics)原理用来解释语言中的各种接续关系。根据Talmy的动力理论,语言中类似hit the ball into the pocket的结构和击球的动作会导致球滚动入袋的实际情况有像似关系。这恰恰就是动结式的工作原理。因此宾语名词的语义相对独立于动词意义,致使结构重心向宾语与其补语的关系转移。动补结构也可以看作是结构赋格的又一个典型例证。吕叔湘(1986)在《汉语句法的灵活性》一文中专辟一节讨论动补结构的多义性问题。动补结构的关系不仅仅限于动词和补语之间的语义关系,它还涉及主语和宾语。

跨语言研究可见,动结式的典型构成方式是动词在先,结果在后。这依然是由语义决定和促动的。从动作和结果的时间发生顺序观察,动作在先,结果在后。语言按照事件发生的先后顺序进行组合排列,正是为了用形式的方式反映出语义和客观世界的像似关系。探索句法组合中的像似性(iconicity)规则是当代语言学的讨论热点之一。语法学家询问“他在马背上跳”和“他跳到马背上”的句法排列顺序和动作运动顺序有什么关系?为什么前一句表示在马背上先于跳,而后一句表示跳的动作先于在马背上?这种关系是偶然的还是系统的?就汉语语言事实而言,这种关系具有较高的能产性。当然,例外也不可避免地会存在,而且人的因素具有不可否定的作用。按照认知语法的解释,语言不直接反映客观世界,而是通过人脑对客观世界的认知处理表现在语言结构之上的。这是“语法结构跟人类经验结构之间有一种自然的联系”(沈家煊2003:229)的具体反映。

基于Goldberg有关论元结构的构式语法观点和标引假设理论,Kaschak &Glenberg(2000)以英语本族语者为实验对象,试图通过解读新创名转动词(innovative denominal verb)意义的四个实验,重点验证构式和可供性(affordance)在句子理解中所起的重要作用。新创名转动词是指未经词汇化过程的名词直接转用作动词的现象。之所以选择新创名转动词,是因为它们与名词的搭配关系是临时的,它们本身还没有固化出动词的意义,对句子意义的解读基本上是依赖构式的。实验表明,构式为句子理解提供特定的情景或目标,并影响句中新创名转动词的解读方式。同一新创名转动词,出现不同的构式,其意义的解读方式也有所不同。

除了增加句法成分,现实语言的结构还表现为省略。以宾语隐形为例。深层语义中的受事论元并非总有显性的表达式。简言之,语义上的及物动词成为形式上的不及物。用系统功能语法的话说,及物动词属于及物性(transitivity)范畴下的物质过程(material process)。完整的物质过程,除了需要有动作的行为者(Actor)之外,还需要有动作的目标(Goal)。从宾语隐遁的各种现象中,Levy(1993:35—39)总结了6种情况:(1)非确指(non-specific)宾语,即所谓常规性宾语(如I can sing songs→I can sing);(2)任意(arbitrary)宾语,谓语动词逻辑上只能接受的宾语,可根据语境判断(如他瞎了眼睛→他瞎了);(3)特征宾语(如Barking dogs never bite people→Barking dogs never bite);(4)身体部位宾语(如He winked his eyes→He winked);(5)反身代词宾语(如Jill dressed herself→Jill dressed);(6)相互代词宾语(如Frank kissed Nancy→Frank and Nancy kissed)。

利用隐遁作为形态表现方式是作家常用的写作手法。美国文学家William Faulkner在其经典作品“The Sound and the Fury”(《喧哗与骚动》)的开篇不久,就运用宾语隐形成功塑造智障者Benjy的形象:Through the fence,between the curling flower spaces,I could see them hitting.They were coming towards the flag was and I went along the fence.Luster was hunting in the grass by the flower tree.They took the flag out,and they were hitting.Then they put the flag back and they went to the table,and he hit and the other hit.宾语的缺失真实而恰当地反映了弱智者缺乏逻辑的思维方式。智力正常的读者在了解必要的背景知识之后都能对hit宾语的缺失进行修复和补缺,还其golf的宾语原貌。

刘正光(2007:43—44)结合英汉两种语言,对前四种隐形宾语的语义和语用因素以及动词语义限制与宾语隐形之间的关系进行了考察。他对宾语隐形的三个结论是:(1)宾语没有指称意义;(2)宾语具有高预测性;(3)动词表达的是类指性自足行为。这些解释都围绕着一个核心:宾语隐形是语义自足的表现,它是以表达式是否依然满足语义自足为前提条件的。

以上我们从语义角色关系分析了格范畴对词语搭配的制约。在分析过程中,我们没有自始至终地使用“格”这个术语,但在内容上却没有脱离格的范畴。由于汉语和英语在格范畴中形态缺失的缘故,这本来在综合语中能够通过语义和形态变化的对应关系的讨论只能通过语序来进行。我们看到,动词与参与搭配的名词和名词性词语的关系是复杂而多样的,复杂多样的关系需要借鉴各种不同的理论来进行多角度和多层面的解释。不同的语法理论具有不同的功用,然而语法最忌烦琐,如何用最少的规则最大量地说明各种关系是摆在当代语法学家面前的艰巨任务。Van Valin et al对此做出了尝试。他们(2002:139—155)提出,可以从所有题元角色中提炼出两个抽象语义宏观题元(abstract semantic macrorole):行动元(actor)和受动元(undergoer)。为了说明这一抽象模式的解释力,他们(ibid:141)以kill,see,put,present四个动词逻辑式中的行动元和受动元为例,将不同的句式的各种成分进行高度形式化的归纳。说明如下:

四个逻辑式中,x和y是它们共同的成分,分别对应于行动和受动两个抽象语义宏观题元。这一模式能否得到广泛验证?这恐怕不是本研究能够回答的问题,还须在全球范围的各种语言中做更加广泛而深入的观察和分析。

同样是出于语义抽象的缘故,Ungerer &Schimid(2001:259)根据语法意义抽象层级的不同,区分基本语法图示和派生语法图式。基本图示的抽象程度高于派生图示,图表归纳如下:

毋庸赘言,语义角色还可用来解释许多语言现象。本研究的重点不是要对各种角色作一全面的论述和评价,只是借用语义关系的原理说明合格搭配必须遵循语义原则的道理。通过讨论,我们认识到动词语义类别对搭配名词的角色识别与制约以及词语在句式中的分布起决定作用。由于本研究的焦点话题之一是核心句的成分搭配受各种意义制约,其中包括语法意义、词汇概念意义和修辞意义,那么语法意义相同的动词应该会生成相同句式。因此给动词做出合适的句法语义分类是讨论同义动词词组内部组合方式的重要前提。高明乐(2004:59)根据前人研究的成果,总结了两条主要划分动词类型的途径:第一条途径是根据动词所带的必有论元的数量,即动词得到饱和所需要的配价名词短语的数量来划分。Quirk等(1973:343)就是按照这条途径将英语动词分为不及物动词(intransitive verb)、单宾及物动词(monotransitive verb)、双宾动词(ditransitive verb)和复杂及物动词(complex transitive verb)的。不及物动词只需要一个NP论元即可饱和,单宾及物动词需要两个NP论元,双宾动词和复杂及物动词可能需要三个NP论元才能饱和。否则在具有无标记的静态语言环境中句子的结构和意义均不能自足。这种形式分类法的根据是什么?这显然与词语在句法格位上所扮演的各种语义角色有不可否认的关系。第二条途径是直接根据动词所涉及的题元角色,即按照动词的配价NP的句法语义角色来划分动词类型。题元角色理论更重视按照动名结构的意义关系给动词分类。

综上所述,格是语言中普遍存在的现象,它有着深层的语义基础,是词汇概念意义的语法概括,也是句法组织上的语义抽象,因此在很大程度上取决于词汇概念意义,特别是动词的词汇概念意义,从而也部分地属于词汇语义学的范畴。这也是当代功能语言学和认知语言认为语法和词汇意义无法分开的主要原因。本节的论述虽然没有全部都使用格这个术语,但倘若我们不去顾及各家各派在名称上的差异,而更注重它们在内容上与语言学理论实质的联系,那么我们就会发现,他们讨论的问题其实在很大程度上是一回事。无论什么流派,语言学的根本任务却是要对语言现象作出解释。本节的讨论涉及许多特例,我们的目的无非是想在格位的各种反例中寻找到能够解答搭配现象的根本因素。各种例证和反例表明,意义对句子中词语的搭配方式具有统摄作用。只不过意义有不同的抽象层面,当然句法类推或承继性也能参与决定搭配的合格与不合格,这说明形式在搭配中能起积极作用,是形式与意义互动的结果。申小龙(1988:12)在谈到汉语句法时提到:“‘意’能役‘法’,‘法’随‘意’定”的原则。我们感到这条原则是语言的共性规则,它不仅适用于汉语语言事实,也适用于英语语言事实。我们可以这样总结,符合静态逻辑的语义的搭配是自由搭配,笼统地说,它们的搭配能力最强。义项经过引申之后的搭配项目其搭配能力一般会受到不同程度的限制,从而较多进入受限搭配或固定搭配。总体情况是,词汇引申的概念意义固化程度越高,搭配能力越强。相反,若词汇概念意义固化程度越低,搭配能力相应降低。关于词语搭配的词汇意义制约,我们在下一章中还有详论。

3.2.3 搭配的性范畴限制

在生物学中,性(sex)是一种生理特征,是客观世界的重要存在方式之一。语言的性范畴也遵循形式标准和语义标准。可以这么说,语法上的性是语法范畴,语义上的性是概念范畴,语法范畴和概念范畴应分属于不同的事物。语法形式上的性(gender)是某些语言的特点,与生理或概念上的性有关但不等同,前者的涵盖面远远大于后者,因此语法的性是综合语的核心和普遍问题,主要涉及名词和名词修饰语搭配一致以及在句子乃至篇章中的前指和后指一致等问题。自然生理意义上的性是所有语言的共性,虽说许多词语的阴阳性与其所代表的事物的性别之间没有必然的联系,但它却是语法性范畴划定的物质基础。“至于它们之间的不一致,我们可以再从历史上去寻找其原因。”(王力2003:438)按普通认识,它与远古时期的部落和部族的心理状态有关。

如前所述,世界上的语言千差万别,语法范畴就标示着语言的民族差异。在一些语言中名词与形容词除了必须分阳性、阴性外,还有中性名词。俄语就有三种性范畴。要用俄语表达“新”这个概念时,我们不能像汉语和英语那样仅用一个“新”或“new”就能解决问题。根据名词所属的性范畴的不同,我们必须分别使用三种形态不同的形容词,如новыйдом(新房子),новаягазета(新报纸)和новоетакси(新出租车)。俄语中有许许多多像дом的阳性名词,也有许许多多类似газета的阴性名词,还有许许多多和такси一样的中性名词。这些名词要求作为修饰语的形容词在性范畴上与名词保持一致,否则就会造成不合格搭配。由于俄语的性是和格相结合的,但不区分复数名词的性,仅从单数指示代词этот(this)的形态变化就能看出其复杂性:

(参见Corbett 2005b:132。本书作者作了修改和补充。)

并非所有具备性范畴的语言都存在阴性、阳性和中性三种性范畴,但是大凡保留性范畴的语言都至少区分阴性和阳性两个性范畴。印欧语系中的部分语言,如法语就只有两种性。既然有性的区别,就要求修饰语与被修饰语在性范畴上保持一致,例如:在法语中,cet为阳性指示代词,cette为阴性指示代词。法语的阴阳性名词与生理上的性有一定的关系,比如,“一个男人”,在法语中是un homme,而“一个女人”却必须用une femme,以保持修饰语和中心词之间的性属一致。与许多语言不同的是法语的许多名词都必须注明性,“朋友”根据性别的不同分别用ami和amie表示,前者表示“男性朋友”,后者表示“女性朋友”,不存在不区分性的中间状态。性别不同的名词对参与其组合的形容词修饰语也有不同的要求。“男性老朋友”和“女性老朋友”分别使用阳性形容词“vieil”和阴性形容词“vieille”作为它们的修饰语,构成un vieil ami和une vieille amie的组合关系。法语中词语的性范畴还体现为与生理的性毫无关系,例如:“杂志”是阴性,因此“我的杂志”必须用“ma revue”来表示,“书”却是阳性,“我的书”必须用mon livre来表示。这就是语言任意的一面,“杂志”的阴性范畴与生理的阴性特征本身毫无内在联系,“书”的阳性范畴与阳性生理特征也没有任何天然的联系。难怪Bloomfield(1933:280)会说:“看来没有任何切实可行的标准可以用来确定德语、法语或拉丁语中名词的性。”这种性是社会任意约定的,并没有真正科学上的依据。一个名词的性一旦确定,成为全民公认的语言事实和一种社会契约,就不能随意改变,修饰语和被修饰语之间就必须保持性一致,用属于阳性范畴的词语修饰阴性词语或将属于阴性范畴的修饰语与属于阳性范畴的中心词组合都会造成搭配上的不合格。无论与生理有关与否,语法范畴对性一致的要求是一样的。因为“性”是一种语义定义,因此在综合语中,采用什么搭配形式由语法意义决定,带有某种性标志的名词要求具有相同标志的形容词修饰。

就汉语而言,性作为一种语法范畴历来就没有显著的形态标记,人称代词“她”是刘半农1926年创造的,这就是为什么我国古代文学作品中女性的代词都是“他”的缘故。这种区分属于文字拼写问题,并没有语音标记。尽管“五四”以后有人试图借用上海话中的“伊”来专指女性的“他”,但却因得不到全民公认而终告夭折。名词和形容词搭配就更没有语法形式上的对应标示了。然而,汉语中没有显性的性形态标记并不能证明以汉语为母语的人就没有性的概念。根据性是否明确标示,Quirk et al(1973:188)提出了隐性的(covert)和显性的(overt)性系统。汉语的性以生理上的性为基础,属于隐性体系。按照生理标准,汉语中名词的性可以分为四类:阳性(如男人,爸爸,公牛等)、阴性(如女人,姐姐,母鸡等)、中性(如书本,石头,床等)、通性(如老师,人,党员等)。因性是以自然属性为基础的,故汉语性范畴在搭配中的作用主要依靠词汇概念意义和修辞意义来实现。也就是说汉语的中心名词和修饰语的一致性不是语法上的要求,而是语义上的要求。例如:“美丽”、“丰满”等形容词属阴性修饰语,而“英俊”、“潇洒”等形容词属阳性修饰语。替换它们之间的修饰关系违反的更是语义规则,而不是句法规则。关于汉语性范畴的词汇意义和语境修辞意义与词语搭配关系,我们将在第四和第五章中详细论述。

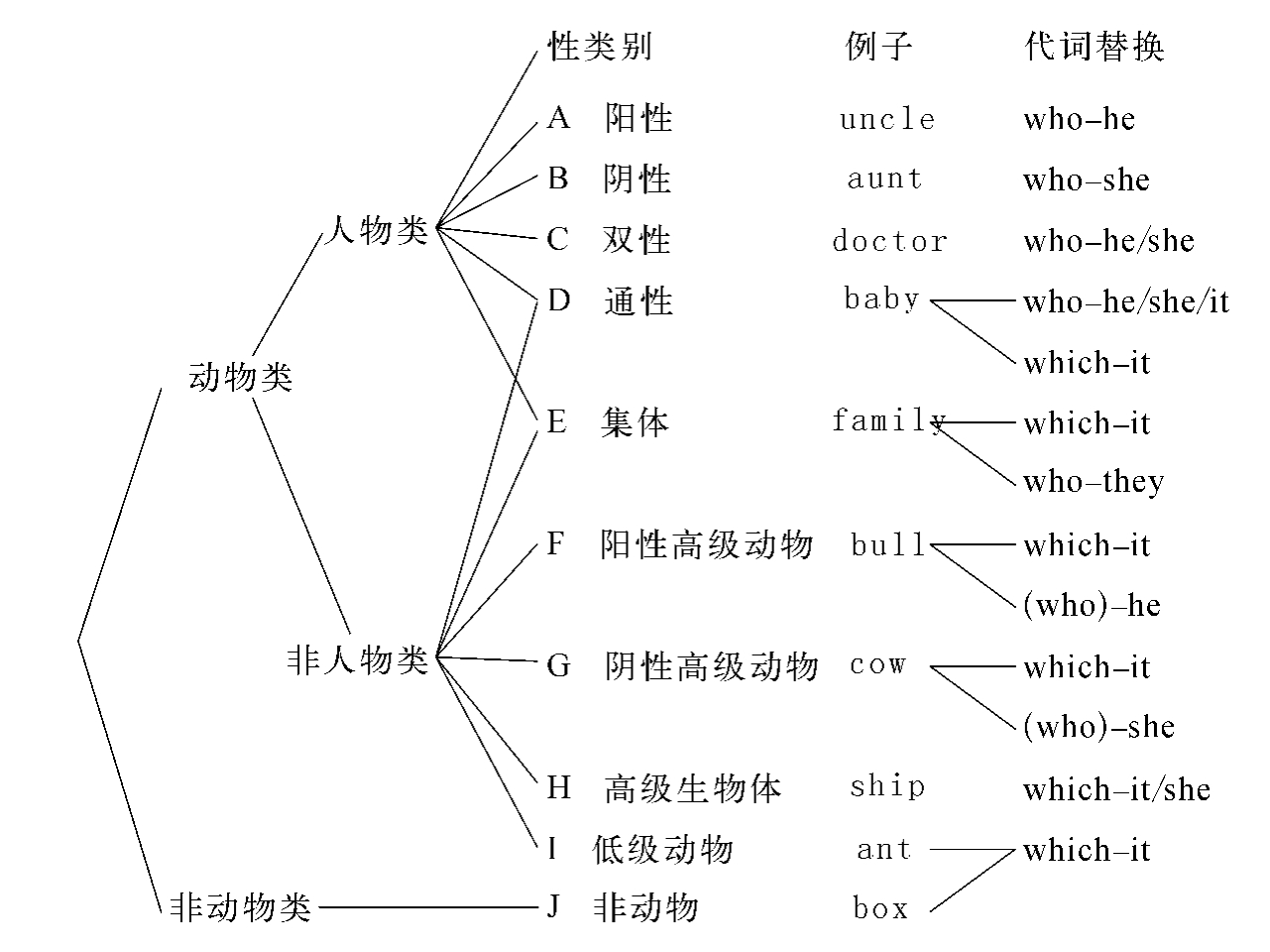

现代英语和汉语的情况非常相似,性范畴对搭配的语法制约也不显著。如英语的cousin对应于法语的阳性cousin和阴性cousine。结合性与代词和关系代词的搭配规则,Quirk et al(1973:187)将英语中的性作了如下用法上的区分:

虽然如此,就类别本身而言,英语性范畴的基本类型依然只有四类:阳性(masculine)、阴性(feminine)、双性(dual)和通性(common)。如前所述,英语曾经也是典型的综合型语言,现代英语已经发展成为分析型语言。尽管英语的第三人称单数代词系列(如he—she,him—her,his—her,his—hers,himself—herself)和少量名词还残留了一些形态上的阴性标记(如actor—actress,god—goddess,poet—poetess,waiter—waitress,author—authoress,lion—lioness,tiger—tigress,giant—giantess等等),但这些词语的组合行为并不像法语和俄语那样,非要在修饰语和被修饰语的形态上保持一致不可。His book和her book,my god和my goddess,the young actor和the young actress都是语法上合格的组配方式,显示了词汇概念意义在搭配组合中的主导作用。

与汉语不同的是,由于英语综合型语言的历史背景,现代英语中的许多通性名词与阳性名词同形,如man既指“男人”又泛指“人”或“人类”。这也就为阳性名词的无标记特点奠定了基础。英语中的这一事实决定了当代词和名词,或说得更确切一些,词语所指事物的性不明确时,词语概念意义中可能包含的阴性成分在搭配组合中就得不到体现。例如:

29.Everybody takes his seat.(大家各就各位。)

语法是对语言组合现象的抽象和归纳。将搭配现象上升到语法规则就是各种原则。传统语法向来就强调“性数一致”的原则。严格地说,everybody和his的搭配方式遵循了数一致原则却违反了性一致的原则,即在性数发生冲突时,传统语法将数原则置于性原则之上。Everybody毕竟可以包括阴性,而his却排除了阴性。这种规定有一定的语义逻辑基础,但更多的是社会约定的结果,将阳性的特征强行地加在通性的everybody之上。与everybody的组合方式相同的词语还包括one,somebody,anybody,nobody以及所有无性别标记但又可区分潜在性别的通性名词。英语中由一条原则向另外一条原则转化不仅仅是性数范畴的问题,在其他范畴中也不少见。历史上英语动词catch的过去时曾经是按屈折变化的规则用法catched,在taught的类推作用下,caught逐渐成为规范用法。据Trask(2000:106)介绍,英语动词dive也正在经历着同样的演变过程,虽然dived仍然是过去时的标准形式,但越来越多的人开始接受dove的用法,原因依然是受drive—drove的类推影响。我们想说的是,当一条原则失效时,另一条原则就会起作用。

语言是社会的产物,随着社会的产生而产生,随着社会的变化而变化。随着社会文明的发展和人们观念的改变,这一语法规则逐步被另外一些规则替代。细心的读者会发现,在现、当代英语中更能被人普遍接受的用法可能是:

30a.Everybody takes his/her seat.

30b.Everybody takes their seat.

例30a完全符合了性数一致的原则,但因啰唆迂腐并不受青睐。为此,Saeed在《语义学》一书的行文中,干脆时而用he,时而用she,以表明其中立的立场,他解释道:“为避免类似s/he的累赘手法,我们在讨论简单会话时将任意使用he和she。”(Saeed 2000:21)例30b是被广泛接受的新的规范用法。其广泛接受程度从各类最新版的词典的词条和词目定义中足以见出。随便翻开Longman Dictionary of Contempory English第4版,类似下面的定义方式随处可见:A 15 (P1)used before someone’s name when you do not know who they are;abandon 2 (P2)n(U)if someone does something with abandon,they behave in a careless or uncontrolled way,without thinking or caring about what they are doing。类似用法在当代的理论著作中也比比皆是,如If a student wishes to change options they should see their tutor immediately(Corbett 2005a:240)。语法原则的转化是一个渐变的过程。其实现实生活中以性统治数的用法早已存在,只是没有被传统规范语法作为原则而广泛采纳。Jespersen(1933:193)曾举Anybody in their senses would have acted in that way的例子说明通性用法的可接收性。Palmer(1971:21)也举If anybody can come,would they please let me know的例子说明这种用法合格。用数量一致原则来衡量,anybody也好,a student也罢,they和their的代指都是不合格的。但是根据性一致的原则,又完全合格。不同的语法范畴规定了不同的组合原则,而原则与原则之间有可能形成矛盾。人们在遵循一条原则的同时就会违反另外一条原则。朱德熙先生说过这样一席话:“语法分析越准确、越严格、越科学越好。语言有规律,有严格的一方面,但也有模糊性,有弹性,有时像一团面,切不断,理还乱。”(转引自马庆株2003a:30)这就是语言的特点:一个聚理据性和任意性,心理逻辑性与社会规约性为一体的集合体。当语法范畴的原则发生冲突时,一个范畴的原则在起作用,另一个范畴的原则就有可能失效。

当代英语中人称代词的性一致原则高于数一致原则得益于上个世纪60年代在美国发起的女权运动。社会的变革是语言发展的重要动力。而且这种动力至今还在发挥着一定的作用。更有甚者,在当代英语中,还有人将阴性作为无标记用法,在性别不确定的前提下,既不用阳性的he/his/him,也不用通称的they/their/them,却偏偏喜欢用阴性的she/her/her。这种现象甚至在一些学术著作中也屡见不鲜。For example,aphysicist might examine the results...She would then formulate hypotheses...(Van Valin et al 2002:5)。这就是性范畴作用于句法搭配的结果。

英语普通名词的性和汉语的表现方式非常相似。从意义的角度,我们以生理性别为基础通过家庭和社会关系区分阴阳性名词:(1)家庭关系:father—mother,uncle—aunt,brother—sister;(2)社会关系:man—woman,king—queen,lord—lady,wizard—witch。词语的性也是词汇语义蕴含的,与综合语在语法形态上的性没有太大的关系。搭配组合上遵循的也是词语之间语义适配原则,而不是它们在句法上的形态一致性原则。例如:

31a.My aunt is an actress.

31b.*My aunt is an actor.

32a.The actress killed herself.

32b.*The actress killed himself.

以上搭配表明,英语的性范畴不仅是一种语法现象,它更是一种语义现象。语法意义是在词汇概念意义基础上的进一步抽象。因为词义本身蕴含着性的义素,这样在搭配中才强制规定了参与搭配的成分之间保持性的一致。在生理的性之外,英语和汉语还有一些有关性的特殊用法。但这主要是修辞上的要求,也是许多其他语言的共性。关于性与搭配的话题,我们在第四章和第五章中还要结合词汇概念意义和修辞转义继续讨论。

3.2.4 搭配的人称范畴限制

“人称”(person)是一种语法范畴,它具有表示所指意义(referential meaning)的语法形式。法语中的第一人称、第二人称和第三人称本身各有其词,谓语动词的形式受不同主语人称和数量的支配。以法语为例:

33a.Je travaille.(我工作。)

33b.Tu travailles.(你工作。)

33c.Il/Elle travaille.(他/她工作。)

33d.Nous travaillons.(我们工作。)

33e.Vous travaillez.(你们工作。)

33f.Ils travaillent.(他们工作。)

如果说格范畴较好地说明了动词的语义能够制约名词在句子中的语义角色,那么人称范畴中的主语是名词词组制约动词的最好例证。这说明在语言中,客体和客体的运动具有同样重要的地位,没有脱离运动的客体,也不存在游离于客体之外的运动。它们有规律地相互制约,互为因果,形成音义结合的词汇语法体系。世界大多数语言都区分人称代词、物主代词、反身代词。代词分三种人称:第一人称(first person)指说话人自己;第二人称(second person)指听话人或者说话语的直接对象;第三人称(third person)指谈论的对象。尽管英语和汉语都通用“人称/person”,但这个术语未必仅仅指人。人之外的一切事物都是人称。在所有综合语中,代词的三种人称又起码有单数和复数形式,有些还作更多区分。此外,人称还有主格、宾格、与格、所有格等等之分。人称的一致指代词的人称形式必须和它的先行词保持协调。这对词语的搭配有两个重要意义:第一,在同一个句子中或者上下句中,代词和它的先行词必须在人称上保持一致。否则,所指就不清晰,导致搭配不当。第二,在篇章中,说话人或文章作者必须保持人称的一致,是以第一人称口气说话还是以第三人称的口气说话,必须首尾一致。英语中的第一人称和第三人称单数名词与动词的一致是人称范畴与搭配的典范。

所谓人称一致有时必须与性数格的一致相结合才能得到反映。与数相结合,人称一致首先体现在主语和谓语的搭配上,如例33的法语句子所示。英语第三人称单数对谓语动词有在词尾加-s的形式要求。不满足这个要求即被视为不合格。请对比:I work,you work,he works。在主语位置上,人称和be动词的一致性显得更加突出。我们必须说I am,you are,he is。

按照英语语法规则,主语和表语在指称上必须一致。表语在语法上也可称作主语补语。这就解释了它们之间为什么要保持一致。请看:

34.He hasn’t been himself for weeks.(Quirk 1973:368)

在这个句子中,he和himself指称意义完全相同,句法体现为人称一致。不能反映这种关系的搭配即被判为不合格搭配。我们不能说*She hasn’t been yourself/himself/myself for weeks。由于同样的原因,反身代词作宾语时必须与主语位置上的名词保持人称一致。我们可以说He injured/hurt himself in the leg,却不能说He injured/hurt herself/myself/yourself。还是因为同样的原因,人称的约束还会在搭配的领属关系上有所体现。英国人倾向于说The government are cutting their losses,而美国人倾向于说The government is cutting its losses(Quirk 1973:370)。英美英语在their和its上的选择差异仅仅说明它们对government的数量定位差异,并不是人称差异。作为一个集体可以是单数也可以是复数。人称一致不仅仅是一种形式,更是一种意义,形式是表象,意义是实质,我们可以透过现象看本质,因此衡量人称一致的根本标准仍然是意义。形式只有在代表意义的前提下才能作为衡量合格搭配的标准。

反身代词与普通代词在句法组合上有分工。按照英语语法规则,当主语和宾语的所指相同时,必须用反身代词。因此像I look at myself in the mirror的组合在英语中是合格的搭配。而I look at me in the mirror为不合格搭配。这种规则还可以扩展到附加语的使用上。She’s making herself a sweater和She is making her a sweater的句子意义是不相同的。如果句子中的her与主语位置上的she的所指相同,该句将判为不合格组合。这里的搭配约束规则是:用作宾语或附加语的代词除非是他人,否则必须用反身代词。反身代词和普通代词的使用差异在本质上依然是根据语义的理据,它们是为清晰表义服务的。

那么如何解释It’s me?从It反映的语言事实我们可以发现,it有常规意义和特殊意义。表示常规意义it是有实指对象的,一般用来指称前文中提到过的某个事物。在表示特殊意义的时候,it没有具体所指,Biber et al(2002:332)称之为“empty it”,即“虚指代词”,也作是“无人称表达方式”(impersonal expression)(沈园2000:127)。之所以说它是虚指是因为它在语义上接近真空。哲学关于逻辑的讨论揭示了人类两种基本的思维形式:一种是传承由Aristotle提出的主项(subject)与谓项(predicate)二分说;另一种是由德国哲学家Franz Brentano与其学生Anton Marty出的两类逻辑判断的基本形式:即前文所述“主题判断”和“一般判断”。主题判断的思维方式对应于Aristotle的主—谓两分式逻辑判断类型,它包含着两个不同的认知行为,即先对一个实体进行命名然后再对它进行描述。一般判断则是将一个事件或状态作为整体来描述,是对视为整体的判断内容的简单肯定或否定,是一种单一的认知行为(参见沈园2000:125—137)。It’s me的搭配方式代表着一般判断最为典型的句型。这是因为一般判断句缺少谓项实体或用来作为谓基的指称的实体名词词组,先天不具备表达主题判断的条件。按转换生成语法的说法,它是一种语迹和空位的填充语。由于英语句子形式完整性的要求,必须主语和谓语齐全,在不同的语境中实现为不同的词汇概念意义和语法意义。It rains.指天气;It is 10o’clock.指时间;It is they who sent us here.指人。没有具体所指是一种虚化的词汇语法意义。

值得一提的是,it的虚指功能还经常出现在宾语位置。比较突出的问题是现代英语中的一些动词短语,如bus it(坐公共汽车去)、foot it(步行去)等等中的it。如果说foot和bus是及物动词,那么宾语的所指是什么?为了使语言现象得到一元化而且是合理的解释,除了虚指功能之外,鉴于这种用法基本定型,我们认为不妨将它们当作熟语处理。

搭配既涉及数和性的问题,还涉及格的问题。人称代词在句子中充当主语时,通常需要用主格形式。人称代词的格能够帮助确定比较分句中的人称代词身份。例如:

35a.She trusts me more than he(does).

35b.She trusts me more than him.

两个分句的代词格区分了两个句子的不同意义。前面的句子表示“她更信任我,而他不那么信任我”,而后面的句子表示“她更信任我,而不那么信任他”。在强调句中,受强调的成分是主语时,可以用主格,也可以用宾格It is he who/that should say sorry.It is me who/that should say sorry.但是如果受强调的成分是宾语时,只能用宾格。It is him that/who we were talking about.如果说这些例子说明了形式决定了搭配,那么我们认为这是因为形式代表了意义,因而也就可以说意义决定了搭配,这是名指实归的典型例证。

反义疑问句人称一致性需依据语义而不应依据形式的进一步验证可通过人称选择中见出。请看Martin et al(2005:11)的举例:

36a.I suspect that his playing style is different,isn’t it?

36b.*I suspect that his playing style is different,don’t I?

根据形式,I suspect是主句中的主语,理应成为tag的提问部分。根据意义,his playing style才是我们提问的关键。形式标准恰恰提供了错误的选择。在真实的语料中,意义标准依然可靠。Martin et al举Doyle《福尔摩斯》(1981:769)中的例子予以说明:“I’m inclined to think.”said I.“I should do so”Sherlock Holmes remarked impatiently。根据形式一致性原则,因前件使用了I’m inclined,故后件必须说I should be so才能保持形式上的一致,但后件恰恰又违背了保持形式一致的be,选择了能够保持意义一致的do,因为只有do才能将语义指向think。

当然在现实英语中,不符合语法规则的现象时有发生。比如,英美人在现实语境中会说Me first,而不说I first。如何解释这种现象?可以这样分析,Me first的用法虽不符合规范语法的规则,但却符合描写语法的规则,出现代词宾格是出于语用的考虑,牵涉到省略、非正式语体和发音顺畅等语用修辞因素,因此Me first可以看作是Let me go first的语用变体。这又从另一方面说明了本文的另一个立场:语言的社会约定性,但这种结构已经超出了我们讨论的范围。

汉语界对人称的研究大体上与英语相近,但不同语言在细节上的偏差却也是不可避免的。潘海华等(2002:241—247)从英汉两种语言复合反身代词的约束特性、显著性、局部性、限制等级、阻断语等几个方面对汉语复合反身代词与英语反身代词的异同作了较为详细的对比分析。通过讨论类似John said that book hurt himself和John knew that debt brought himself into bankruptcy等英语结构的不合格,以及“约翰说那本书害了他自己”和“约翰知道那笔欠款使自己破产了”等一系列汉语结构的合格,潘海华等得出结论,复合反身代词的约束在汉语中主要反映为显著性等级高于局部性等级,而反身代词在英语中则主要反映为局部性等级高于显著性等级。整个分析和解释过程应用了次统领、成分统领、同标、局部性限制、近距离条件、显著性限制、语法功能、生命等级、特征相容性限制、I在I内限制等概念进行解释,但解释背后的因素并没有脱离义素分析、指称一致的关键语义概念在确定反身代词选择时的决定作用。反身代词的先行词必定是代词的回指对象。反身代词的正确选择正是以回指对象的一致为基础实现的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。