10.3 城市防洪排涝措施

人类为防御洪水灾害而采取的各种手段和方法,称为防洪措施。按对洪水的处理方法不同,城市防洪主要措施分为工程措施和非工程措施两种。

城市防洪工程措施是指在江河、湖畔或海岸修建抗御洪水袭击的各种工程设施。其主要作用是提高河道渲泄能力和适当控制上游洪水来量。提高河道排泄能力措施有整治河道(包括裁弯取直、河槽拓宽等),整修堤防、利用湖泊或低洼地区蓄洪、向相邻流域分洪和增辟入海洪道等;控制上游洪水来量采取的措施有修建水库蓄洪和开展水土保持等。工程措施仍然是国内防洪的主要措施之一。

除防洪工程措施以外的其他所有防洪措施,称为非工程措施。防洪非工程措施是在洪水发生之前,预作周密安排,通过技术、法律、政策等手段,尽量缩小可能发生灾害的措施。主要包括洪水预报、洪水警报、洪泛区的土地划分与管理、洪水保险、洪灾救济等。另外通过控制城市人口、财富过度聚集和土地的不合理开发,以避免或减少城市遭受洪水灾害造成的生命财产损失。

完整的防洪措施需要工程与非工程措施相结合,相辅相成。对于一个国家或地区,两者的合理配合,主要决定于国家政治、社会、经济以及国家对防洪的策略。随着社会的发展和进步,非工程措施越来越受到人们重视。

10.3.1 城市防洪排涝工程措施

防洪工程措施是按照人们的要求用工程手段去改变洪水的天然特性,以防止或减少洪水所造成的灾害,又称为改造洪水的措施。

1.调蓄水体

城市防洪规划应充分利用现有水体及城市附近的低洼区域,形成城市、小区、水库等不同层次、范围的蓄水系统。城市易涝地区调蓄水面应占总面积的5%以上。

城市调蓄水体应从城市总体布局出发,保留原有湖泊、水系,有条件的城市应在低洼地开辟池塘等调蓄水体,在城市上游修建水库蓄滞洪水。

1)水库调蓄

(1)修建水库调节洪水。在被保护城市的河道上游适当地点修建水库,调蓄洪水、削减洪峰,保护城市的安全。同时还可以利用水库拦蓄的水量满足灌溉、发电、供水等发展经济的需要,达到兴利除害的目的。

(2)利用已建水库调节洪水。利用河道上游已建水库调蓄洪水,削减洪峰,保护城市安全。例如利用位于丹江和汉江入汇口处的丹江口水库的调节,可削减汉江洪水近50%,保证了汉江中下游广大地区和城镇避免受洪水的威胁。

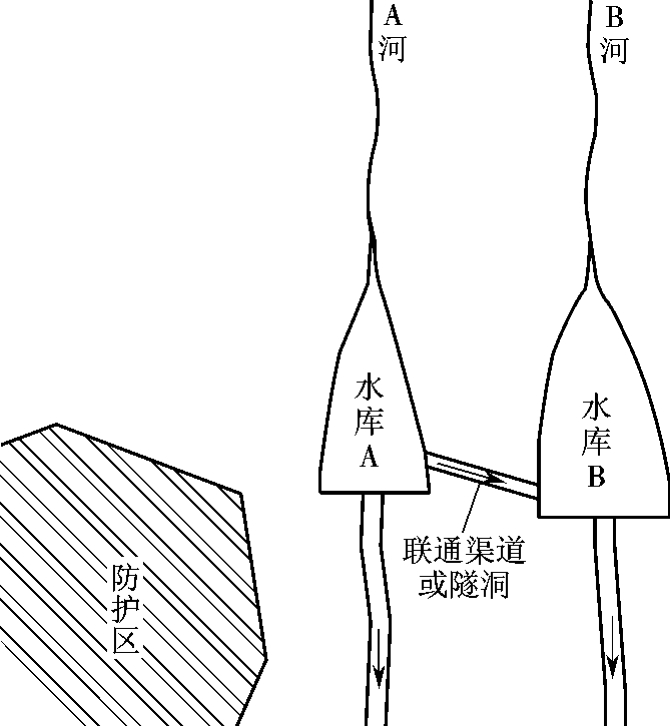

(3)利用相邻水库调蓄洪水。如图10-2所示,若相邻两河流A和B各有一座水库A和B,位置相距不远,高程相差也不大。水库A的库容较小,调蓄洪水的能力较低,下游有防护区,而水库B的容积较大,调蓄洪水的能力较强,则可在两水库之间修筑渠道或隧洞,将两座水库相互联通,当A河道发生洪水时,通过A水库调蓄后的部分洪水可通过联通的渠道或隧洞流入B水库,通过水库调蓄后泄入B河下游,从而确保防护区的安全。

图10-2 相邻水库联通调蓄洪水

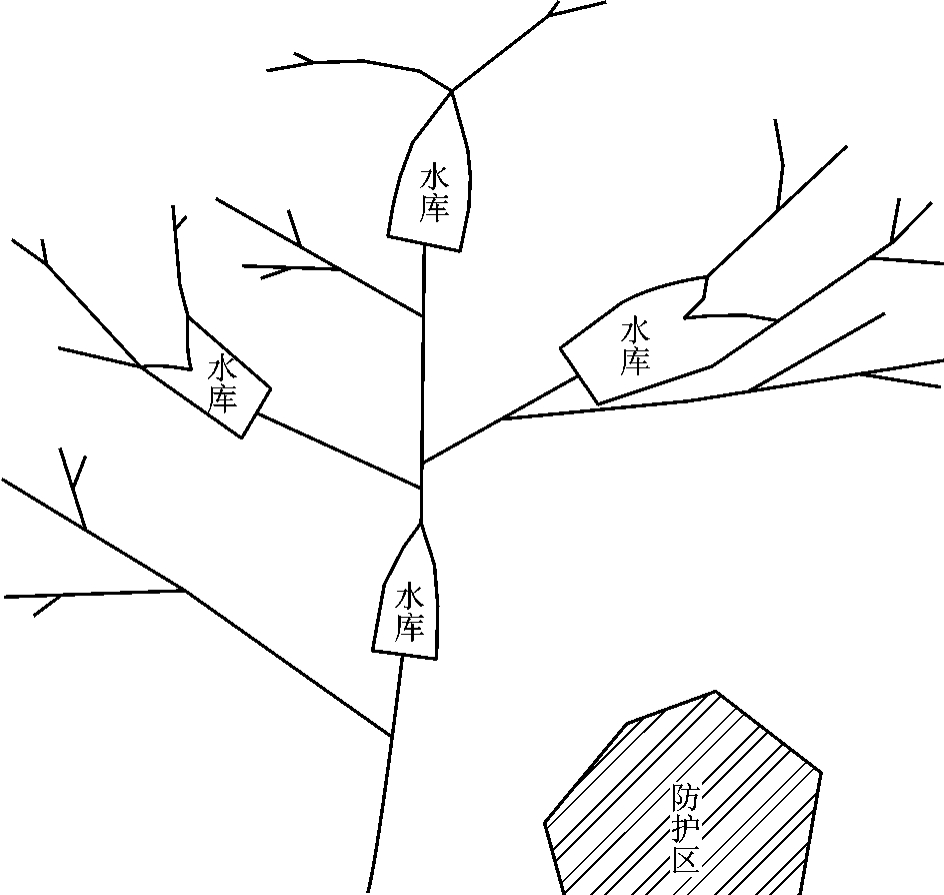

(4)利用流域内干、支流上的水库群联合调蓄洪水。如图10-3所示,利用流域内干、支流上已建的水库群对洪水进行联合调蓄,以削减洪峰和洪量,保证下游防护区的安全;同时利用水库群的联合调度,合理利用流域内的水资源。

2)修建与整治城市湖塘

利用城市低洼地、河沟修建城市湖塘或将现有的城市湖塘进行扩建整治,使其发挥调蓄洪水的功能是许多城市在规划中常用的方法。

(1)在小河、小溪或冲沟上筑坝,形成坝式池塘。

(2)在河漫开阔地段筑围堤或者挖深,营造一个较大水面,形成围堤式池塘。

(3)整治原有池塘,开挖出水口,变死水为活水。

整治后的城市湖塘还可以发挥多种功能,一是可以调节气候,改善城市卫生,美化城市;二是可以集蓄雨水,在旱季时用来灌溉园林、农田;三是可以增加副业生产,养鱼、种茭白和莲菜等经济作物;四是可利用其修建休闲福利设施,增加城市文化、休息的活动场所。如河北省唐山市利用城市南部开滦采煤塌陷区和大片垃圾场,经过绿化改造,逐步打造成生态园林,建设唐山南湖生态城。整个生态城规划面积91km2,与曹妃甸生态城、凤凰新城和空港城构成唐山“城市四大功能区”。

图10-3 干、支流水库联合调蓄洪水

2.整治河道

整治河道,提高局部河段的泄洪能力,使上下河段行洪顺畅,可以避免因下游河段行洪不畅,致使上游河段产生壅水,而对上游河段造成洪水威胁。河道整治包括如下内容。

1)河道清障

清理河道中的阻水障碍物称为河道清障。河道清障的内容包括:清理河道中的淤积物和冲积物、树木和杂草、碴土、废弃物、垃圾等;清理在行洪河滩上的建筑物、围堤、围墙等障碍物;清理在河道上修建的阻水桥梁和道路。

2)扩宽和疏浚河道

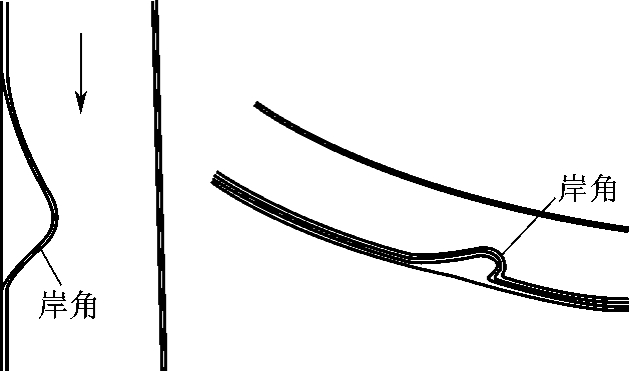

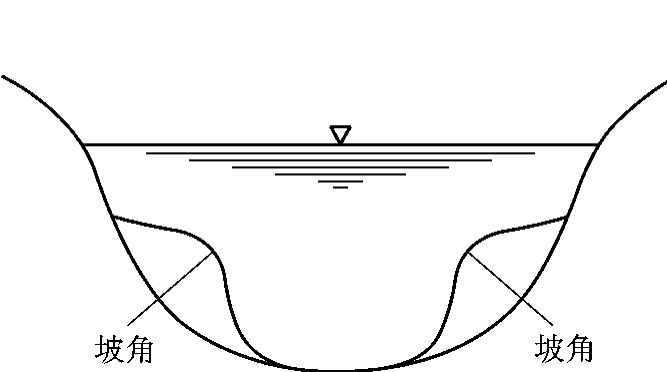

扩宽河道和疏浚河道可以加大河道的过水能力,使河道上下水流顺畅,因而可避免因水流不畅而产生壅水。河道扩宽和疏浚的内容包括:加宽局部较窄处的河床,使上下河段行洪顺畅;清除伸向河中的局部岸角,如图10-4所示;清除河道两岸岸坡上局部突起的坡角,如图10-5所示;清除河道中的浅滩;疏浚河道中淤积的泥沙,加深和扩宽河槽等。

图10-4 清除岸角

图10-5 清除坡角

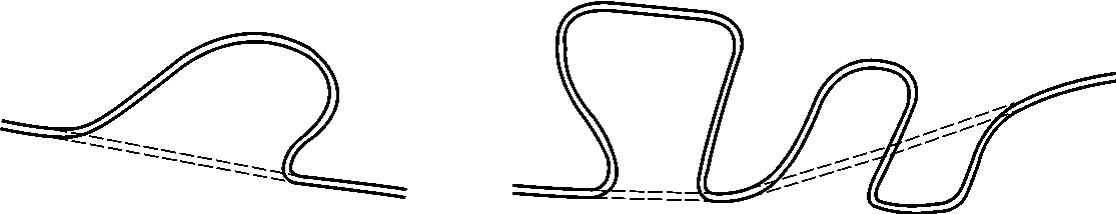

3)裁弯取直

弯曲河道凸岸往往淤积,凹岸常常冲刷,河槽极不稳定。同时由于河道弯曲,行洪不畅,上游河道将会产生壅水,对防洪造成威胁。为了使河道水流顺畅,提高其行洪能力,加大水力坡度,应对弯曲河道进行裁弯取直,使洪水位降低,如图10-6所示。

图10-6 裁弯取直

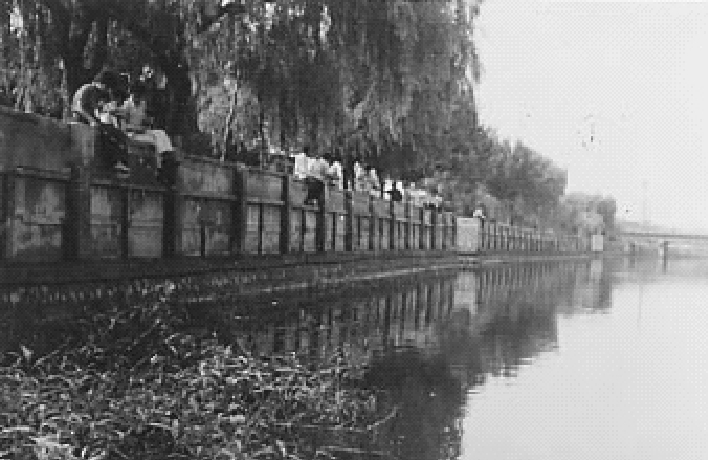

4)稳定河床

游荡性河道往往冲淤严重,河宽水浅,主流不稳定,河床变化迅速,汛期河岸极易冲决。这类河道的治理措施就是稳定河床,具体措施包括:在河滩上植树,加固滩地;对河岸进行加固,防止发生洪水时受到冲刷;在河滩上修建防护堤(图10-7),防止汛期时洪水漫溢;在河道中受冲刷的一岸修建丁坝、顺坝、格坝等工程来稳定河床。

图10-7 蓟运河河堤加高工程

3.设置截洪沟

截洪沟就是一条在下雨时截留从坡头流下的雨水,将夹杂泥沙的水引往别处的引水渠。受到山坡方向地面径流威胁的城市,必须设置截洪沟截引山洪泻入河中。

1)设置截洪沟的条件

(1)根据实地调查山坡土质、坡度、植被情况及径流计算,综合分析可能产生冲蚀的危害,设置截洪沟。

(2)建筑物后面山坡长度小于100m时,可作为市区或局部地区雨水排出;当建筑区后山坡长度大于100m或者虽然坡长小于100m,但坡度大于30°且植被遭到破坏、水土流失严重时,应设置截洪沟。

(3)建筑物在切坡下时,切坡顶部应设置截洪沟,截洪沟边距切坡的距离不应小于5m,以防止雨水长期冲蚀而发生坍塌或滑坡。

2)截洪沟布置基本原则

(1)必须结合城市规划或局部详细规划。

(2)应根据山坡径流、坡度、土质及排出口位置等因素综合考虑。

(3)因地制宜,因势利导,就近排放。

(4)截洪沟走向宜沿等高线布置,选择山坡缓、土质较好的坡段。

(5)截洪沟排放口宜分散就近布置。

3)截洪沟规划布置要求

(1)与农田水利、园林绿化、水土保持、河湖系统规划结合考虑。

(2)截洪沟应因地制宜布置,尽量利用天然沟道,一般不宜穿过建筑群。

(3)截洪沟的设计纵坡不应过大,若必须设置较大纵坡时,则此段应设计跌水或陡槽,但不可在弯道处设置。

(4)当沟体宽度改变时,应设置渐变段,其长度为底宽差(或顶宽差)的5~20倍。

(5)截洪沟的弯曲半径不应小于水面宽度的5~10倍,沟顶标高应超过沟中最大水位标高的0.3~0.5m。

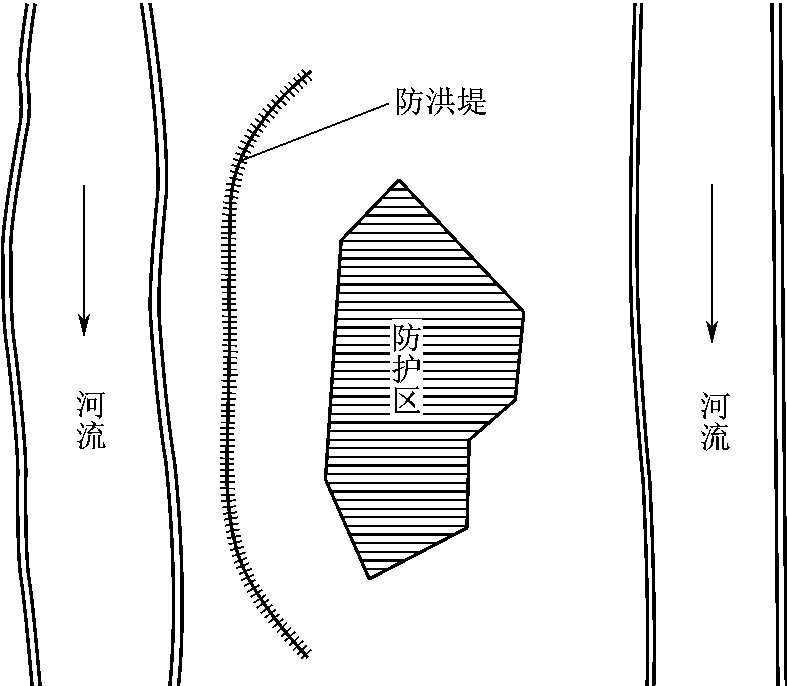

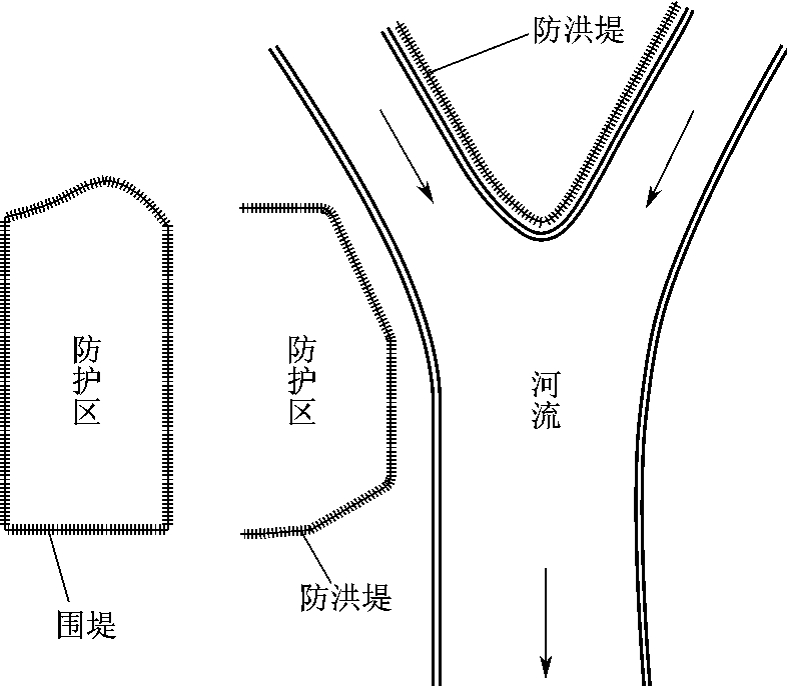

4.修筑防洪堤

1)防洪堤的布置

防洪堤应在常年洪水位以下的城市用地范围以外布置,堤线必须顺畅,不能拐直弯。同时也要考虑最高洪水位和最低枯水位、城市泄洪口标高、地下水位标高等因素,如图10-8、图10-9所示。当居民点内支流与防洪堤之间出现矛盾时,应参考以下方案妥善排除。

(1)沿干流及市内支流的两侧筑堤,而将部分地面水采用水泵排除。此方案排泄支流洪水方便,但要增加防洪堤的长度和道路桥梁的投资。

图10-8 沿防护区河段修筑防洪堤

图10-9 沿防护区修筑围堤

(2)只沿干流筑堤,支流和地面水则在支流交接处设置暂时蓄洪区,洪水到来时,闸门关闭,待河流退洪后,再开闸放出蓄洪区的洪水,或者设置泵房排除蓄洪水。此方案适用于支流的流量小,洪峰持续时间较短,堤内又有适当的洼地、水塘可作蓄洪区的情况。

(3)沿干流筑堤,把支流下游部分的水用管道排出,不需抽水设备,这种方案一般在城市用地具有适宜坡度时才宜采用。

(4)在支流修建调节水库,城市上游修截洪沟,把所蓄的水引向市区外,以减少堤内汇水面积的水量。

2)防洪堤的技术要求

(1)防洪堤的轴线应大致与洪水流向相同,并与常水位的水边线有一定的距离。

(2)防洪堤的起点应设于水流平顺的地段,以避免产生严重冲刷;对设于河滩的防洪堤,若对过水断面有严重挤压时,则首段还应布置成八字形,以使水流平顺,避免发生严重淘刷现象。

(3)防洪堤顶可以与城市道路结合,但功能上必须以堤为主。

(4)防洪堤的顶部标高,可采用同一标高或采用与最高洪水的水面比降相一致的坡度。

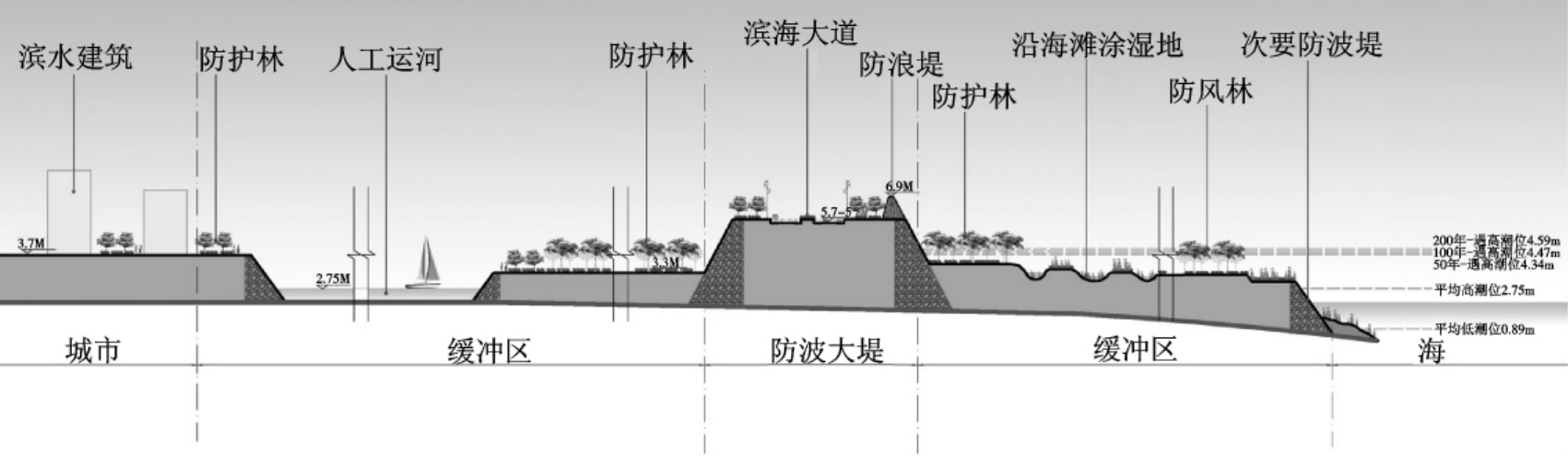

防浪堤、常用海堤形式见图10-10、图10-11。

堤顶标高可用公式(10-4)计算:

![]()

式中 H————堤顶标高,m;

hh————最高洪水位,m;

△h————安全超高,m,一般取0.3~0.5m;

hb————风浪爬高,m,

![]()

α————护堤迎水面坡角,(°);

K————与护面粗糙程度及渗透性有关的系数,混凝土护坡,K=1.0,土坡或草皮护坡,K=0.9,块石护坡,K=0.8;

hL————浪高,m,

![]()

Vmax————当地最大风速,m/s;

L————最大水面宽(m)。

图10-10 滨海城市防浪堤

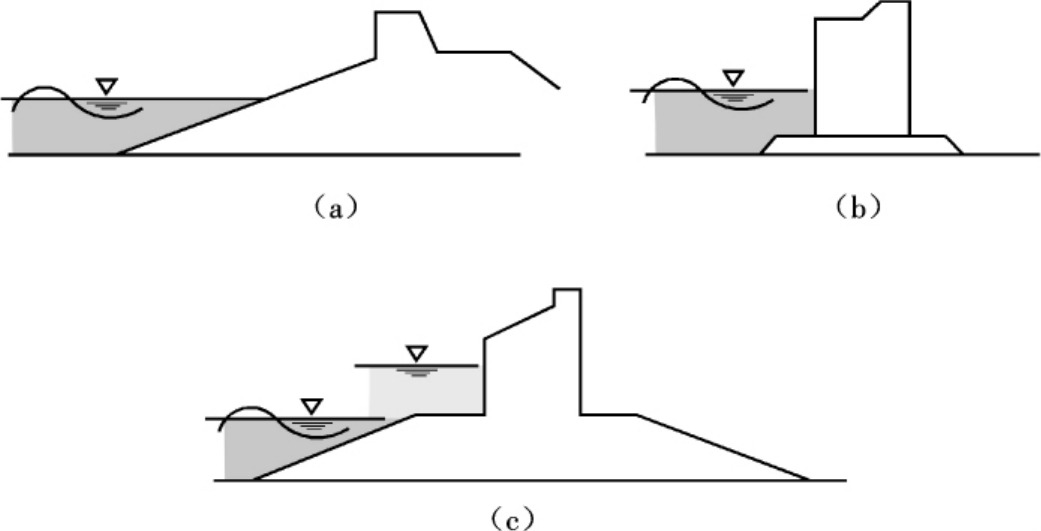

图10-11 三种常用海堤形式

(a)斜坡式堤;(b)直墙式堤;(c)直墙复合式堤

(5)堤岸迎水面应用块石或混凝土砌护,背坡可栽种草皮保护。为防止超过设防标准的洪水,堤顶可加修0.8~1.2m高的防浪墙。

5.提高用地高程

将容易被淹没的用地进行平整填高是防治水淹的一种较为简单的措施,一般在下列情况下可以采用。

(1)当采用其他方法不经济,而又有方便足够的土源时。

(2)由于地质条件不适宜筑堤时。

(3)填平小面积的低洼地段,以免积水影响环境卫生。

(4)可以根据建设需要进行填高并可分期投资,以节约开支;但土方工程量一般较大,总造价昂贵。

6.修建排水工程

在平原低洼地区,汛期由于连续降雨或降暴雨、排水不畅、地下水位升高,将会出现涝渍灾害,造成土地盐碱化和沼泽化,致使农作物减产、树木枯萎、建筑物沉陷开裂、地下水质恶化、蚊蝇孳生、地面湿陷坍塌等现象。防治措施就是修建排水工程。

1)修建排水沟渠

如果涝渍区附近有排水出路,如附近有河道、湖泊、天然洼地、坑塘等容泄区,则可修建排水沟、排水渠进行排水,排除渍水和降低地下水位,这是防治涝渍和浸没的重要措施。

(1)地面排水沟渠。排水沟渠敷设在地面,用以排除地表水。根据排水沟渠结构的不同,这种排水沟渠可分为排水明沟(渠)和盖板明沟(渠)。排水沟(渠)应尽量利用天然沟道并结合城市道路走向,因用地规划必须改道时,应确保水流顺畅,并应尽量顺直,减少弯道。排水沟方向改变时应顺接不得急转弯,断面改变时应设渐变段,避免水流突变产生涡流、壅水和冲刷。

(2)地下排水沟。排水沟渠设在地面以下,做成暗沟(渠)的形式。排水暗渠的进口前宜设置沉砂池和拦污栅,以减少渠内淤积,并应在进口处设置安全设施,以免洪水期发生安全事故。暗渠设在机动车道下时,覆土厚度不宜小于0.7 m。为便于检修和清淤,应根据具体情况,每100~200m设一座检查井。

排水沟的设计断面必须满足排洪要求。对上游有水库的排洪沟,应同时满足水库泄洪需求。排水沟顶宽超过5m时宜采用明沟,小于5m时宜采用暗渠。除修建道路、桥涵外,排洪沟上不得修建任何与防洪无关的建筑物和构筑物。

2)修建排水井

如果地下水位较高,为了除涝和防止发生浸泡,降低地下水位,可以修建排水井进行排水。

(1)自流排水井。当地下水位较高,高于地面高程,或地下水位承压水时,则地下水可通过排水井自流排出地面,再结合地面排水沟渠将地下水排入承泄区。

(2)抽水排水井。当地下水位非承压水,地下水位低于地表面时,则地下水不可能通过排水井自流排出地面,此时必须通过向井外抽水来降低地下水位。

(3)修建排涝泵站。对于低洼地区的积水,无法自流排出防护区,则应选择适当地点修建排涝泵站,将水抽出防护区。

10.3.2 非工程防洪措施

1.非工程防洪措施概述

非工程措施(Non—structural measures)是对工程措施而言的,泛指直接利用蓄、泄、分、滞等各类防洪工程以外的可以减少洪灾损失的其他各种措施。1966年美国国会一个论述洪水灾害的文件中正式使用了“非工程措施”的概念,自此以后,这个术语便被许多国家引用,我国也采用了。非工程措施防洪策略的基本思想,是根据洪水的自然条件,在一定条件下允许大洪水淹没一部分洪泛区,通过采取各种非工程措施,尽可能减少洪灾损失,并逐步达到洪泛区合理的利用。

采用防洪非工程措施的原因主要有以下几点。

(1)只靠工程措施既不能解决全部防洪问题,又费用高昂,必须考虑与非工程措施的结合。

(2)洪泛区的开发利用不尽合理,人口和财富迅速增长,以致世界各国虽做了大量的防洪工程,但洪水所造成的损失仍然有增无减。

(3)现有防洪工程多数防御标准不高,提高标准在经济上又不合理,而超标准的洪水又可能发生。

(4)大型防洪工程投资大、占地多、移民问题突出,开发条件越来越差,可兴建的工程越来越少。因此,以非工程措施与工程措施相结合来减少洪灾损失的途径,日益为人们所重视。

2.主要的非工程防洪措施

非工程防洪措施作为整个防洪体系的重要组成部分,对于减少洪水的作用,日益被人们所重视,而且在防洪中地位也越来越重要,它主要包括洪泛区管理、洪水预报、报警、防洪抢险和社会救济等。在国外,特别是美国经过近20年的努力,已建成一套完善的法规和办法,而我国的非工程性措施很不完善,还有许多工作要做。

(1)加强洪泛区管理。按洪水危险程度和排洪要求,将不宜开发区域和允许开发区域严格划分开。对于洪泛区应限制其土地的开发利用,控制洪泛区的经济发展。国内外利用城市周围的洪泛区和分洪区来蓄滞洪水,是减轻城市洪水压力、减少损失的有效措施,但是对于蓄滞洪区以及城市河道的管理却是我国的一个薄弱环节。洪泛区的管理应以限制其经济发展,减少损失为目的。如美国通过一些法律条例控制洪泛区发展,甚至加重洪泛区的税收,促使洪泛区居民搬迁。

(2)对洪水易淹区内的建筑物及其内部财物设备的放置等方面都给予规定。例如规定建筑物基础的高程、结构,规定财物存放在安全地点或在洪水到来前移至安全地点等。

(3)推行洪水保险。通常指强制性的洪水保险,即对淹没几率不同的地区,对开发利用者强制收取不同保险费率,从经济上约束洪泛区的开发利用。

(4)建立洪水预报、警报系统,拟订和采取居民应急转移计划和对策。把实测或利用雷达遥感收集到的水文、气象、降雨、洪水等数据,通过通信系统传递到预报部门分析,直接输入电子计算机进行处理,作出洪水预报,提供具有一定预见期的洪水信息,必要时发出警报,以便提前为抗洪抢险和居民撤离提供信息,以减少洪灾损失。它的效果取决于社会的配合程度,一般洪水预见期越长,精度越高,效果就越显著。

(5)救灾。从社会筹措资金、国家拨款或利用国际援助等进行救济,给受灾者以适当补偿,以安定社会秩序,恢复居民生产生活。救灾虽不能减少洪灾损失,但可减少间接损失,增加社会效益。

(6)制定执行有关法令和经济政策等。

3.非工程措施与工程措施的区别

防洪的工程措施和非工程措施两者目标是一致的,也是互相关联和有互补性的,但在具体措施上是不同的。

(1)工程措施着眼于洪水本身,设法利用各种防洪工程控制或约束洪水,改变洪水有害的时空分布状态,使防洪保护区不受淹或少受淹;非工程措施并不改变洪水的存在状态,而是着眼于洪泛区,设法改变洪泛区的现实和发展状况,使之更能适应洪水的泛滥。

(2)工程措施基本上是一个工程技术问题,非工程措施在很大程度上是一个管理问题,它涉及行政、法律、经济和技术等各个方面。

(3)工程措施要修建防洪工程,需要投入较多的资金,一般要列入基本建设计划。非工程措施虽不修建防洪工程,但也需要一定资金进行洪泛区安全建设,建立洪水预报、警报系统和开展各项有关业务活动等,投入资金可能要少一些,但过去往往被忽视或容易被削减。

(4)防洪工程的管理维修和调度运行,技术性较强,主要依靠专业部门去做。非工程措施的政策性较强,关系到全社会各个方面,必须由各级地方政府直接领导,依靠各有关业务主管部门、社会团体和广大群众共同执行。

(5)工程措施通常是用一个指标,如用防御百年一遇洪水的指标来表示对防洪保护区的防御程度;非工程措施不采用保护程度的指标,而是根据措施本身特点采用减少洪灾损失程度或风险程度等含义。

10.3.3 雨洪综合利用

我国是一个水资源相对贫乏、时空分布又极不均匀的国家。一方面,2008年,东北、华北等地发生严重冬春连旱、云南连续近三个月干旱;2009年,北方冬麦区30年罕见秋冬连旱、南方50年罕见秋旱、西藏10年罕见初夏旱;2010年,贵州84县连续226天无雨成特重旱灾区,云南滇中、滇东、滇西东部的大部地区旱情百年一遇。而另一方面,2008年,中国珠江流域发生较大洪水,滁河发生了大洪水,长江流域洞庭湖、鄱阳湖水系和嫩江、西辽河等江河的一些支流发生大洪水;2009年,太湖出现1999年以来的最高水位,长江上游发生2004年以来的最大洪水;2010年,全国25条河流发生超历史大洪水,100多个县级以上城市一度进水。

城市雨洪利用是指通过工程性和非工程性措施,分散实施,就地拦蓄、储存和利用城市雨洪,避减洪涝灾害,增辟城市可利用水资源,改善城市居住环境。借鉴国内外城市雨洪资源综合利用的成功经验,城市雨洪利用主要包括雨水储存利用和雨水渗透两方面的内容。

1.雨洪集蓄

对汛期雨洪资源加以收集、储存利用,可以有效地缓解城市水资源短缺状况。城市范围内的建筑屋顶、城市广场、运动场、草坪、庭院、城市道路等都可以用作收集雨洪的有效界面。雨洪的收集储存特别适用于下部土壤地质构造的透水性能不满足透水性铺装要求的地段。

蓄水池一般建于地下,汇集贮存雨洪用作城市非饮用水的直接水源,或用作建筑物内外冲洗用水、绿化用水,这在一定程度上可以缓解城市供水的压力。

在大城市的建筑密集区域,利用雨洪资源,发展屋顶绿化可美化城市、净化空气,达到改善城市生态环境的目的。

2.雨洪渗透

尽可能减少封闭地面,增加雨洪入渗的通道。近年来,地面硬化已成为许多城市建设的标志性工程。大城市的地面硬化率一般为25%~40%,中小城市的地面硬化率也达到10%~20%。尽管地面硬化对改善城市卫生环境起到了一定作用,但因其而造成的城市雨水径流和生态环境恶化问题不得不引起关注。在德国的巴伐利亚州,封闭路面仅占路面的3.4%。采用在绿色植被与土壤之间增设贮水层、透水层等办法可减缓雨洪地表径流的速度,增加城市土壤的相对含水量,降低暴雨期间城市的防洪压力,并使城市地下水得到补偿。

3.雨洪回灌

雨洪回灌的前提之一是土壤需具有适宜的渗透性和吸收能力以及地下水的抗污染能力,土壤的渗透性不能太小,否则会引起地面滞水而影响环境;同时土壤的渗透性也不能太大,否则会因雨洪渗透到地下的过程太快,而没有足够的停留时间和化学、生物净化过程。根据国内外的经验,只要采取适当的技术措施并结合当地的实际情况,雨洪的就地循环是完全可以实现的。

总之,城市雨水利用是解决我国城市水资源短缺、减少城市雨洪灾害和改善城市环境的有效途径。应大力实施城市雨水综合利用工程,对雨水资源进行合理的配置和科学管理,增加水资源的有效供给。维系良好的水生态环境,造就一个公平稳定、经济繁荣、有利于城市可持续发展和人与自然和谐相处的文明城市。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。