对科层制政府考察的第四个方面是组织自主性。我们可以利用美国学者詹姆斯·Q·威尔逊(James Q.Wilson)的研究成果来开始这方面的分析。威尔逊在研究美国官僚制的时候运用了一个核心的概念:自主权。这一概念和本书的自主性基本上是同义的。威尔逊根据对美国三个组织案例进行了描述性分析,指出有效组织都必须解决三个问题。“每个组织必须解决的第三个问题是得到足够的行动自由和外部的政治支持(至少不是反对),这样才能在合适的时候重新定义自己的任务并给其定义注入一种使命感。每个组织都设法得到一定程度的自治权。”[44]在这里,威尔逊指出组织的自主权就是组织从外部获得政治支持和行动自由度。当然,除了这种政治自由度,还有一种根据组织的使命感而确定的组织自主性。威尔逊引用了塞尔兹尼克的定义,即将自主权定义为“足够允许一个集团形成并保持一种显著个性的独立性”。威尔逊认为,塞尔兹尼克的定义有两个方面,一个是外部因素,一个是内部因素。自主权的外在方面——独立性,相当于“权限”或“领地”。自主权很大的机构拥有垄断权(就是说,他们在政府中对手很少或没有对手,而且上级加在他们头上的政治约束力也非常小)。自主权的内在方面就是共识或使命感——一种大家共有的对机构中心任务的理解[45]。

威尔逊的分析给我们的启示是,组织自主权是组织从外部获取更多资源和更大权限的保证。没有自主权的组织就会失去其独立个性,而成为某个组织的依附。组织自主权的外部因素和内部因素共同决定了组织能力的大小,决定了组织在多大程度上可以自主地发挥其功能。中国的科层制政府基本上可以用这个理论来分析。中国的科层制政府由于在外部支持上主要是依靠党组织,所以党组织的权力分配直接决定了科层制自主性的高低。而正如前面所述,党组织从最初建立这一科层制体系的时候就是按照党的价值原则和政治目标来确立的,所以党的高度整合性是这一科层制体系的内在特征。这一特征决定了中国科层制体系的被领导地位。但是,这种科层制政府并没有完全消失自主性。因为党不可能完全取代科层制政府,党必然要依赖科层制来执行其方针政策,实施其宏大的建国纲领。这一点就决定了科层制体系始终保持了一定的执行自主权,但是这一自主权是有限的,是被控制的。

控制中的自主性

中国科层制政府的自主性具有其鲜明的特征。这一特征用一个简短的概念来概括就是控制中的自主性。所谓控制中的自主性就是指,科层制自主性是有限的,必须在党的控制下有限地发挥,党是其最有影响的外部政治支持力量,党的最终决策权力和地位是其自主性的决定变量。它反映了党和科层制之间复杂的互动关系:一方面科层制政府始终在党的政治整合范围之内,没有重大事项的决策权,必须成为党的忠实的政策执行者;另一方面,党无论在什么时候总是要赋予科层制政府一定程度的自主权,没有这种自主权,科层制政府不可能积极有效地开展工作,将党的政策执行完满。现有的政治逻辑和现实需要决定了这种复杂关系将继续保持下去。

特定历史时期出现的党政一体化是这种政治格局下的特殊现象。它是党对科层制体系控制最为严密、科层体系自主性最低的时候产生的结构特征。这一极端的结构特征反映了党对科层制自主性掌控可能产生的不当后果,也给如何处理两者之间的关系提出了比较高的要求。邓小平曾经深刻地批评了这种现象。他指出,党内确实存在权力过分集中的官僚主义,它的具体表现是:许多重大问题的解决,常常在“党的领导”、“党的指示”、“党的纪律”、“党的利益”的名义下,由一两个人说了算,别人只能奉命行事;很多同志思想不解放,处于僵化半僵化状态,使党内出现了一系列怪现象,把“加强党的领导,变成了党去包办一切,干预一切;实行一元化领导,变成了党政不分,以党代政;坚持中央统一领导,变成了‘一切统一口径’”;“权力过于集中到党的系统,集中于党委,党委的权力又集中于几个书记,特别是第一书记,什么事都要由第一书记挂帅、拍板”[46]。针对这一状况的原因,邓小平认为,我们历史上多次过分强调党的集中统一,过分强调反对分散主义、闹独立性,很少强调必要的分权和自主权,很少反对个人过分集权[47]。邓小平的论断揭示了党高度控制政府制约了政府的自主性问题。党的高度整合将政府的自主权牢牢地掌握在党的手中,使党成为行政的真正主导者。这样的结构对行政的影响是重大的,邓小平在文中所写的各种官僚主义的现象都和这一原因相关。党高度集中权力打破了科层制注重理性规范的惯例,将党的人格化原则引入政府中,政府的工作因此受到人格化因素的高度影响。

我们可以根据县级行政的实际经验分析来继续透析这一现象。在县级行政中,具有重大事项决策的创制权力的组织是党的常务委员会。根据有的学者的相关研究成果,党的县级常务委员会的权力有三大类:(1)人事推荐和决定权,对象包括副科级以上的所有干部;(2)重大问题的决策权;(3)其他权力。在县级政治中,书记和县长是两个核心职务,但是他们在常委会的实际影响力是受制度安排决定的。书记的影响力更大。因为一方面在常委会中,县长是以副书记的名义出现的;另一方面,在上级的人事安排上,书记的资历也比县长高,前者通常是从当地县长的职位上提拔起来的[48]。这种人事和制度的结构造成了党对政府进行干预的种种便利途径。党组织及其核心成员在制度约束不严格和权力膨胀的时候,邓小平所说的那种“党政不分”的现象就很容易出现。针对县级单位这种制度设计及其问题,有的学者指出要进行制度改革,提出了四个方面的意见:(1)要以党规和国家法令形式确定县委、县人大、县政府的职责范围和工作权限;(2)要改变县委常委会议包揽一切的做法;(3)废止运动型的工作方式;(4)党的组织结构要轻型化[49]。这四条意见基本上涉及党替代政府体制造成党的集权和政府自主性减弱的问题。党的权力规范不明确,党的常委会权力太大,缺少必要的监督和平衡,党的运动化行政方式导致了行政机构职能的削弱以及党的组织结构的庞杂等都是党不当集权的原因。所以针对这些问题进行改革才是调整整党整风策略与科层制体系关系的重要途径。

科层制政府内部的地方自主性

科层制政府的自主性本身是一个比较复杂的概念,我们深入概念的内部可以发现,它其实是一个自主性的系统。也就是说,在庞大的国家体制内部,尤其是单一制国家内部,包含着很多亚组织。而这些亚组织相对总体组织来说都具有相对的自主性。正是这些多重自主性构成了自主性的系统。所以我们研究这一问题,还必须深入亚组织自主性[50],透析其内部特征。

我们不妨把亚组织的自主性称作科层制政府内部的地方自主性。这一自主性是科层制政府自主性的重要构成部分,也是对中国公共行政产生重要影响的变量。中国共产党对科层制政府的控制不是单线的,而是从上到下建立相应的组织结构(也就是前文所说的党的金字塔体系)来进行多线的纵横交错的立体式控制。这种控制是针对科层制体系总体的自主权,但是超大的中国社会必须建立庞大的国家体系,所以这一庞大的国家科层制就对党的控制提出了较高的要求。党必须从垂直和平行两个方面来加强对科层体系的立体监控。这种总体控制下,随着科层制政府的中央与地方的垂直分工而出现了一种新的自主性,相对于中央统一控制的地方自主性。在很多情况下,地方自主性成为科层制政府自主性的主要含义。由于在重大决策上,党与中央政府高度一致化,所以中央的决策基本上分不出是党的还是政府的,两者高度融合为一体。这种一体化的政策要求地方政府如实执行,于是形成了一种从中央到地方的垂直的压力型体制[51]。在这一压力型体制下,地方政府的自主性在一定意义上代表了科层制政府的自主性。

地方政府的自主性在中国公共行政中是一个特殊的现象,地方政府在法律地位中不是一个完全自主的组织,而是在党和中央政府的统一领导下,按照国家的统一部署来进行地方事务管理的组织。所以严格地说,地方自主性是一个有限的概念。有的学者专门分析了地方政府的主要政府形式——省的自主性。分析指出,省的自主性主要分为两类:执行变通和讨价还价。执行变通是省作为中央政府的执行者角色所表现自主性的一种主要方式。由于中央的政策是统一制定,并且是不可抗拒的,即所谓的压力型体制中的上级压力。所以,地方政府为了表达地方的利益要求和目标追求,开始采用政策执行中的改变、替换、扭曲等方式来达到这一目的。这种方式就是政策变通[52]。第二种方式是讨价还价。地方政府作为中央政府的政策执行者,一方面享受中央的政策支持,另一方面又必须完成中央政府下达的政策任务。中央的政策支持和政策任务常常表现为数字化指标的形式,用比较硬化的数字来划拨地方的财政支持水准和衡量地方的政策成绩。这方面的指标最有代表性的就是经济援助指标和经济发展指标。也有的学者将这种讨价还价称作压力型体制的减压机制。地方政府掌握的“减压阀”主要有两种:一是关系;二是统计方法和手段[53]。所谓的关系就是帮助地方政府更多地获取中央的政策支持和财政援助,而统计方法和手段是帮助地方政府在应对中央的经济发展指标的压力采取的措施。主要是指运用数字虚报和假报的手段来实现中央的政策目标。这种行为已经成为一种比较明显的现象,被称作“数字经济”、“数字出官”[54]。

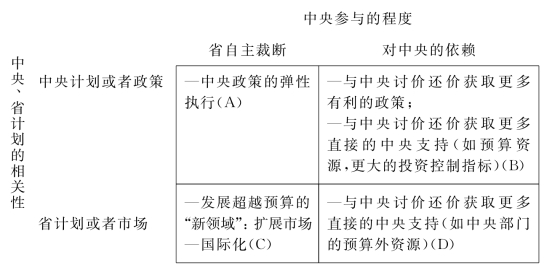

香港学者李芝兰(Linda Chelan Li)将这两类自主性表现的行为模式归纳为五种自由裁量行为:(1)与中央讨价还价获取更多有利的政策;(2)与中央讨价还价获取更多直接的中央支持;(3)中央政策的弹性执行;(4)发展投资扩张的新领域;(5)国际化[55]。五种行为前两种是讨价还价的政策交换行为,以求得更大更多的政策减压,使得中央财政向地方倾斜。改革开放初期的广东省和福建省就是这种政策的受益者,它们得到中央的政策扶持,不但可以减免财政上缴,实行财政大包干政策。这一政策完全不同于其他省份的政策,它们得到政策扶持的原因主要是肩负着进行中国行政改革的试验、给中国政治发展开辟道路的责任。用邓小平的话说是,“闯出一条血路”。两省得到中央的政策扶持,经济获得了高速发展,成为中国改革开放的前沿。在另一方面,它们在执行中央下达的政策指标的时候也并不是完全按照中央的意志来执行,而是有着自己的利益偏好。这种利益偏好表现在对中央政策弹性执行,即政策变通;在经济发展中争取发展投资扩张的新领域;在国外市场中争取更多的外贸权,直接进行国际化等。这些行为帮助省不断扩大自主权,逐渐成为中央整合下的重要的经济力量。这五种行为可以用一个方格图来分析(如图4-1所示)[56]。

图4-1 省的自由裁量模型

图4-1中,纵向维度“中央、省计划的相关性”包括两个子维度:(1)中央计划或者政策,(2)省计划或者市场;横向维度“中央参与的程度”包括两个子维度:(1)省自主裁断,(2)对中央的依赖。矩阵图中的四个类型是由以上四个子维度交叉形成的,每一块都对应了不同的裁量行为,表现了不同的自主性程度。方格C是表示了省在自身的计划中(这些计划是既有制度允许的、合法的)享有了最高的裁断权力,主要行为是发展新领域、扩展市场和力争国际化。方格B相反,表示省依赖于中央政府,与中央政府讨价还价,争取更多的政策和财政支持,这一类型的自主性相对前者较低些。方格A和D表示了中间程度的依赖性,其行为一是执行中央政策中的变通,另外是在与中央讨价还价中获取更多的预算外财政支持。政策变通实际上是一种超越既有政策的准合法或者说是不合法的自主行为,这一行为具有一定的政治风险性,其自主性受到法律政策的制约。讨价还价行为虽然没有这种风险,但是这种行为的成功几率基本上建立在地方与中央的非正式关系以及各种外部不确定因素的基础上[57]。凭着省级领导与中央部门领导的个人关系来获取更多的预算外支持,在中国政治中已经是一个众所周知的现象了。这种行为的自主性就像其影响因素一样也是不确定的。

地方政府的自主性在依附型科层体制下会表现出前面所分析的两种典型特征:政策变通和讨价还价。政策变通是在中央政府的压力下不得不采取的执行变通。中央政府的决策最终要通过地方政府来贯彻执行,所以,地方政府在执行政策期间享有一定的行动自主权。也就是说地方政府尽管不能完全影响到中央政府的决策,但是对政策的最终结果是可以影响到的[58]。而地方政府为了自身的利益,在不同的境况下就会采取不同的措施来执行中央政策,这种执行并不一定是完全按照中央的部署,而是根据环境的要求进行不同程度的变通,最终完成中央政府的政策目标。在一种压力型体制下,地方政府如果不能完成中央政府制定的政策任务,那么其地方官员的政治前途将会受到直接影响,这就形成了一种无形中的政治激励。这种激励迫使官员们追求政治正确,用不同的方式来尽力完成任务。在任务难以如实完成的情况下,各种虚假的手段(即所谓的“上有政策、下有对策”)就会运用起来,从而导致一种“虚假行政”的现象出现。最典型的是“大跃进”时期,各种虚假信息和虚假行为大量出现,导致行政工作完全脱离科学的轨道,一定程度上成为政治游戏。“大跃进”的高指标、瞎指挥、浮夸风是虚假行政最鲜明的特征。改革开放以来,这种行政行为尽管减少了很多,但是并没有根绝。在中央政策压力下,各个地方为了政治表现,增加个人政治前途的积分,仍然以这种虚假手段完成中央的任务,典型的例子如所谓的“数字经济”,就是用统计数字手段来提高中央给地方规定的经济发展的比率,但是实际上和这种数字相差很大。数字经济制造出了严重的经济泡沫,给国家经济政策带来比较严重的干扰和影响。

讨价还价也是地方政府自主性的特征之一。科层制政府下的地方政府讨价还价的技术有正式的请示报告程序、非正式的个人协调等。正式的请示报告是中国共产党为了保证中央的高度统一建立的领导制度,这一制度给地方政府提供了和中央讨价还价的机会与渠道,应该说地方政府很多要求都是按照这一途径来有效传递、回应的。但是,这一渠道并不是特别畅通的,在现有的体制下,它受到了体制中存在的官僚主义的严重影响。官僚主义将这种方式或者阻止、或者拖延、或者退回,影响了它的作用的发挥。为了弥补这一渠道的缺陷,地方政府不得不另辟蹊径,寻找有效的途径来实现其讨价还价的目的。在人格化的组织体制下,非正式的人格关系就成为一种非常有效的方式。所以比前一种方式更加常用,并更加有效。地方政府利用各种线索和中央政府的各部门建立联系,尽可能和中央的主要领导和部门负责人建立非正式关系,这就是社会上形象的说法:“跑部进京”。和地方的人格关系一样,这一方式中也注重利用地方干部和中央管理干部的地域、工作、亲戚、同学、朋友等关系来联络情感,求得中央干部对地方的偏爱。这种偏爱的结果常常是职位的提升和财政的援助。在现实生活中,常常有某些地方越过正规的制度路径获取中央的财政转移。鲍大可也发现了这一问题:

在与西部领导人的交谈中,我了解到他们在北京游说以保护和扩大自己利益的许多实例。我由此得出结论,实际上,西部领导人在北京的大部分时间都在游说。很多时候,他们在争取与东部沿海地区同等的政治待遇;有些时候,他们显然在争取对西部的特殊待遇,原因在于,他们是相对贫困的地区,在财政上依靠北京,他们的经济状况与东部各省市非常不同[59]。

另外,利用“送礼”来贿赂中央干部也是一种非正式的讨价还价方法,通过贿赂得到某个部门主管干部的权力倾斜,从而要么减少中央的政策检查、搪塞中央的监督、获取更多的财政支持等。送礼的讨价还价方式是一种极为有害的非正式方式,它不仅破坏了中央政府的权力使命,直接将中央的政治权力转向地方和集团利益是对中央权力的最大伤害,而且增加了地方自主性的膨胀,造成中央对地方的失控,使得地方权力出现没有监督背景下的滥用。这已经为很多腐败的案例所证明。

以上两种自主性的表现方式和前面所说的控制中的自主性相关,因为党对科层制体系的控制,所以科层制政府为了实现自我的利益要求,利用体制中的控制漏洞和非制度化的路径实现组织的自主性。党的控制是整体自主性表现的基础,控制严密的时候,自主性表现得低些,而控制放松的时候,自主性表现得高些。一定时期流行的一句话是很好的例证,这句话是“一放就乱,一统就死”。这句话说明了中央在针对地方的政治控制中所遇到的困难,一方面要将地方掌握在中央的统一政策中,另一方面又必须利用地方政府的主动性来执行中央政策。鲍大可谈到甘肃省政府和中央政府的权力关系时说:甘肃的领导人认为他们的经济发展方向无论是在过去还是将来,主要是面向北京——远远多过它的近邻——但他们在与中国首都的关系上还有矛盾情绪。一方面,像我曾提到过的,他们希望能尽可能多地从中央获取更多的援助。另一方面,他们又希望能扩大地方权力并有更大的灵活性。所以,解决这个困难、协调两者之间的关系是党和中央政府一直追求的目标[60]。

面对上面所述的困难,党在制度上作出了很多尝试,试图解决它。下面将要分析的一种特殊的领导制度就是这样的尝试之一。党在实施其对从上到下的垂直的科层体制的整合中发明了一种新的制度:双重领导制度。这一制度的目的是既要保证党从上到下的监督,又要保证党对地方和专业部门的适应。这一制度是当前党与科层制政府之间比较稳定的协调基础。

【注释】

[1]本节已经发表于《公共管理学报》2005年第2期。

[2]王沪宁主编:《政治的逻辑——马克思主义政治学原理》,上海人民出版社1994年版,第343页。

[3]〔美〕塞缪尔·P·亨廷顿:《变化社会中的政治秩序》,王冠华等译,三联书店1989年版,第381—388页。

[4]有学者总结出中共组织的三大特征:革命意识形态、民主集中制的组织原则、工作的政治动员方式等,参见Shiping Zheng,Party vs.Sate in Post-1949China:The Institutional Dilemma,Cambridge University Press,2000,p.16.

[5]Antonio Gramsci,Selection from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci,London:Lawrance and Whishart,1973.

[6]Giovanni Sartori,Parties and Party System:A Framework for Analysis,New York:Cambridge University Press,1976,p.58.

[7]郭定平:《政党与政府》,浙江人民出版社1998年版。

[8]孙关宏等主编:《政治学概论》,复旦大学出版社2003年版,第269页。

[9]〔德〕马克斯·韦伯:《经济与社会》(上卷),林荣远译,商务印书馆1997年版。

[10]〔意〕罗伯特·米歇尔斯:《寡头统治铁律》,任军锋译,天津人民出版社2003年版。

[11]Jing Huang,Factionalism in Chinese Communist Politics,Cambridge University Press,2000.

[12]刘少奇:《刘少奇论党的建设》,中央文献出版社1991年版,第698页。

[13]本书作者对浙江省海宁市许村镇×村村委书记的访谈,2003年10月14日。

[14]〔美〕彼得·布劳、马歇尔·梅耶:《现代社会的科层制》,马戎等译,学林出版社2001年版。

[15]Lucian W.Pye,The Spirit of Chinese Politics,New Edition,Harvard University Press,1992,p.15.

[16]2003年10月召开的中共十六届三中全会发布的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》中规定现阶段主要任务之一是完善公有制为主体,多种所有制经济共同发展的基本经济制度;认为还要坚持公有制为主体地位,发挥国有经济的主导作用。

[17]Michael Hill and Peter Hupe,Implementing Public Policy:Governance in Theory and in Practice,SAGE Publications,2002,p.123.

[18]〔美〕彼得·布劳:《现代社会的科层制》,马戎等译,学林出版社2002年版。

[19]谢庆奎、燕继荣、赵成根:《中国政府体制分析》,中国广播电视出版社1995年版,第93页。

[20]杨继绳:《邓小平时代》,中央编译出版社1998年版。

[21]元上、汉竹:《邓小平南巡后的中国》,改革出版社1992年版,第66页。

[22]胡伟:《政府过程》,浙江人民出版社1998年版。

[23]Robert K.Merton,Social Theory and Social Structure,the Free Press,1968,p.259.

[24]徐湘林:《后毛时代的精英转换和依附性技术官僚的兴起》,《战略与管理》2001年第6期。

[25]〔法〕米歇尔·克罗齐埃:《科层现象》,刘汉全译,上海人民出版社2002年版,第222页。

[26]〔美〕W·理查德·斯格特:《组织理论》,黄洋等译,华夏出版社2002年版,第16页。

[27]〔法〕米歇尔·克罗齐埃:《科层现象》,刘汉全译,上海人民出版社2002年版。

[28]本文仅仅论述官僚体系的人事制度,并不涉及党和国家权力机构的人事制度。实际上,在这一方面,党也是利用党管干部原则来推行其组织战略的。党通过向全国人大提名国家领导人和人大常委、政协常委、最高人民检察院和最高人民法院的领导人,在人大的法定选举中最终确定国家领导人的人事结构。所以总体上说,广义上的国家人事工作都是在党管干部原则下组织开展的。这一论题不属于本书的范围,所以在此略去不谈。

[29]一般的公务员考试由人事部门组织考试,但是往往要经过组织部门的考核过关才可以被最终录用。这是目前公务员考试的一般程序,因此也反映了党对人事的领导和控制政策。

[30]吴春波编译:《官僚统治》,民族出版社1988年版。

[31]徐湘林:《后毛时代的精英转换和依附性技术官僚的兴起》,《战略与管理》2001年第6期。

[32]王云帆、李磊:《上海官员新生态:工程师加经济师》,《二十一世纪经济报道》2003年3月6日。

[33]同上。

[34]《李真狱中忏悔录》,新浪网,http://www.sina.com.cn,2003年10月28日。

[35]〔美〕华尔德:《共产党社会的新传统主义:中国工业中的工作环境和权力结构》,龚小夏译,牛津大学出版社1996年版。

[36]〔美〕华尔德:《共产党社会的新传统主义:中国工业中的工作环境和权力结构》,龚小夏译,牛津大学出版社1996年版;另参见刘智峰编:《第七次革命》,中国社会科学出版社2003年版;任晓:《中国行政改革》,浙江人民出版社2003年版;浦兴祖:《当代中国政治制度》,复旦大学出版社2006年版。这些著述对相关问题都有非常精彩的研究。

[37]浦兴祖、竺乾威:《当代中国行政》,复旦大学出版社1993年版。

[38]〔英〕拉尔夫·D·斯泰西:《组织中的复杂性与创造性》,宋学锋、曹庆仁译,四川人民出版社2000年版。

[39]〔美〕彼得·德鲁克:《组织的管理》,王伯言、沈国华译,上海财经大学出版社2003年版,第207页。

[40]〔美〕F·J·古德诺:《政治与行政》,王元、杨百朋译,华夏出版社1987年版,第15页。

[41]林尚立:《当代中国政治形态研究》,天津人民出版社2000年版。

[42]杨冠琼:《当代中国行政管理模式沿革研究》,北京师范大学出版社1999年版,第280页。

[43]胡伟:《政府过程》,浙江人民出版社1998年版,第163页。

[44]另外两个问题是:每个组织必须决定完成中心任务的方式和组织必须具备对中心任务一直认同的使命感。参见〔美〕詹姆斯·Q·威尔逊:《美国官僚政治》,张海涛等译,中国社会科学出版社1995年版,第35页。

[45]〔美〕詹姆斯·Q·威尔逊:《美国官僚政治》,张海涛等译,中国社会科学出版社1995年版,第220页。

[46]邓小平:《党和国家领导制度的改革》,载《三中全会以来重要文件选编》,人民出版社1982年版,第480页。

[47]同上。

[48]杨雪冬:《市场发育、社会生长和公共权力构建:以县为微观分析单位》,河南人民出版社2002版,第197页。

[49]周宪新:《县级党政分开问题初探》,载聂高民、李逸舟、王仲田:《党政分开理论探讨》,春秋出版社1988年版,第176页。

[50]Giovanni Sartori,Parties and Party Systems,Cambridge University Press,1976.

[51]荣敬本等:《从压力型体制向民主合作体制的转变》,中央编译出版社1998年版。

[52]陈振明:《政策科学》,中国人民大学出版社2003年版。

[53]阿计:《“数字升官”现象揭秘》,《光明日报》2000年4月18日。另参见杨雪冬:《市场发育、社会生长和公共权力构建:以县为微观分析单位》,河南人民出版社2002版,第102页;鲍大可也提到这一现象,“中国的地方官员对统计数字有一种迷恋。云南也一样,计委、经委、体改委的官员及副省长向我提供了各种统计数字。”参见〔美〕鲍大可:《中国西部四十年》,孙英春等译,东方出版社1998年版,第469页。

[54]阿计:《“数字升官”现象揭秘》,《光明日报》2000年4月18日。

[55]Linda Chelan Li,Centre and Provinces:China 1978-1993,Power as Non-Zero-Sum,Clarendon Press,1998,p.44.

[56]Linda Chelan Li,Centre and Provinces:China 1978-1993,Power as Non-Zero-Sum,Clarendon Press,1998,p.45.

[57]Linda Chelan Li,Centre and Provinces:China 1978-1993,Power as Non-Zero-Sum,Clarendon Press,1998,p.161.

[58]Ibid.

[59]〔美〕鲍大可:《中国西部四十年》,孙英春等译,东方出版社1998年版,第556页。

[60]〔美〕鲍大可:《中国西部四十年》,孙英春等译,东方出版社1998年版,第205页、第557页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。