二、合作难题与经济学解释

为什么森林案件频发、灌溉系统败坏、小学年久失修、农村点源及面源污染越来越严重?为什么许多共管项目以失败告终?关于类似的问题便是困扰学者和田间工作者多年的农民合作难题,对此我们可以做哪些解释呢?不过不论如何,有一点是可以肯定的,即我们不应该怀疑农民合作的基础,不然,我们就无法解释从前的森林为何郁郁葱葱,从前灌溉系统、学校和道路又是如何产生的。事实上,立足于细致的田间观察,我们认为农民合作难题的根本是其合作基础遭到了破坏或合作空间受到了严重挤压。

(一)严重的博弈资本差异

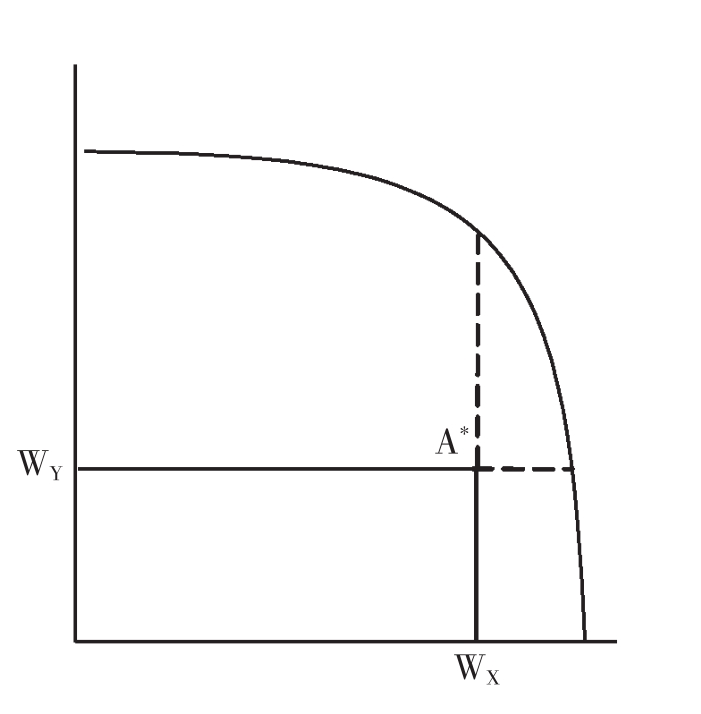

假设一个共管项目已经确定出共同的行动,每个农民都清楚实现合作各自要采取的行动是什么,但他们对利益的分享和成本的分担不能达成一致。下图11-1A描述了两个人的例子。在合作前,X和Y的福利状态位于A点,二者的福利水平分别是WX和WY,A点东北方的扇形区域是二者合作后可能的福利状态,图A虚线点对于X和Y是卡尔多—希克斯改进点,除此之外所有的东北方扇形区域对于X和Y来说都是帕累托改进点,但是不同点对于双方的福利改进是差别巨大的,比如对于点B,合作后Y的福利水平增进较大,但X却很小,而对于弧线上的E点,虽然实现了最有效率的合作水平,但Y从“合作剩余”中所获得的部分远远小于X,最终合作会在哪一点上实现呢?一个常见的事实是,如果X和Y双方较为平等,那么双方选择的合作点往往位于较为公平的点上,比如点D,这与宋志远在农村的实验发现是一致的,农民具有公平观念。然而,也有很多时候X和Y初始状态并不是平等,有一方具有某种势力,那么具有较强势力的一方要求达到能使其获得更多“合作剩余”的点,但是具有公平观的另一方难以接受,这种分歧会导致帕累托改进最终不能实现。

图11—1:A

图11—1:B

另一种情况是关于农村新近出现的社会分层现象。在资源禀赋、技术水平差异不大的情况下,社会资本水平和人力资本化水平决定了农民的收入分布,比如在白水江保护区的李子坝村,村民的茶叶收入差异往往和村民自己掌握的销售关系网络有关。收入差异导致的社会分层结果是挤压了某些传统的合作,图B说明这一事实,该背景下,X和Y的合作前福利水平差异极大,如点A*,比较点A和点A*,点A*东北方扇形区域非常小,这表示X和Y的合作空间非常小,最终能够实现合作的可能性也极小,因为X会发现自己从合作中获利极小。继续以李子坝村为例,那些有着丰富销售网络的茶农,与那些销售网络单一的茶农实现整合销售的现象几乎不存在。Ostrom(1996)在一个发展中国家的公共灌溉系统中观察到,起初运河由临时性的石—树—泥构成,上下游的农民相互合作,很好地管理了灌溉系统,然而当政府用永久性的河墩改造了运河系统后,上下游的农民却更难以协调,Ostrom解释道,永久性的河墩使得上游用水者获得了利益,从此他们不再需要下游用水者的劳动来维持运河系统了,谈判地位的改变直接导致合作的消失。

(二)不合意的政府管制

目前经济发展领域有价值文献是所谓“非正式制度”的,这些著作的部分目的是强调这些制度的有效性,事实上它们集中研究非正式制度安排给农民带来的利益。然而也有不少人提出:“这些农民自己形成的合作制度持续存在是否会抑制生产性的社会安排(如正式市场的建立)?”毕竟人们极容易将农民与小农意识、自给自足、封闭等词语联系起来(2)。中国历史上曾出现过国家主导下的合作,如再分配时期的公社化运动,大公社实行财产公社单一所有制,损害了农民的利益,对农民提供了一种扭曲的激励,作为一种理性反应,农民只能选择在集体劳动中降低劳动投入量,农民面对国家各项制度安排,只能拿起“弱者的武器”——不合作。这再次例证了当国家强大到足以打破一个现存的地方合作体系,但没有足够的能力用其他有作用和相对客观的体系加以替代时,一个现实的灾难就可能发生。

如果政府不理解表面上似乎不合理的管理和习俗正在发挥什么样的合理功能而试图改革社区制度,或侵蚀社区的权威,那么这样的政府行为对社区能力的发展也会事与愿违。土地改革时期,农村的宗族组织被视为传统的、落后的文化形态,遭到新的意识形态文化的攻击并被取缔,宗族组织下的农民合作也遭到了破坏。即便在新时期,政府侵蚀地方权威的事件也常有发生,政府侵蚀地方权威的一个著名例子(3)是关于重庆市垫江县郑家滩村民修桥事件,57年来村民一直有一个梦想,就是建造一座大桥,在乡镇财政紧张的情况下,村民自主筹资建大桥,然而却被镇政府叫停,理由是担心大桥有安全隐患,但在村民们看来,政府因为生产安全制止他们修桥是说不通的。“难道政府比我们自己更关心我们的安全问题吗?”村民的朴素问题很好地质问了政府的管制逻辑,南方周末记者的文稿结语这样写道:

筹划了三年、争吵了两年、施工了18天的郑家滩大桥,如今停工满三个月了。当“自己修桥”梦碎之时,村民们发现,他们所修建的大桥,不只是要跨越宽70米、深5米(枯水期)的龙溪河,还需要跨越自己同本村其他村民、邻村村民以及当地政府的种种分歧。而后者难度,甚至超越了前者。

在森林自然保护区的农村中,保护区管理局就经常干涉农民的森林巡护组织,甚至在某种程度上已经把农民的自我组织变成管理机构的一个科层组织。社区共管允许当地社区对特定自然资源的规划和使用具有一定的职责,和保护区管理部门结合为合作伙伴,共同参与保护区建设发展。然而管理机构却可能出现腐败。例如,Colchester(1995)曾经反复计算,马来西亚沙捞越林区的居民的政治代表人物已经定期给国民议会成员颁发伐木许可证。沙捞越的主要森林预计将在未来若干年完全耗尽(4)。在中国,政府一方面明文规定林缘社区的农民有义务保护自然保护区的资源,而有时候,政府为了经济利益,将保护区的矿产开采权拍卖出去,这实际上是不利于共管框架下农民与管理机构的合作的。

(三)市场的冲击

人们普遍认为商业时代和民主政治的到来将使社区能力黯然失色。很多人认为社区合作的存在应归功于一套独特的前现代价值观念,这种观念容易被市场中的经济竞争所磨灭。我们已经证明过社会流动性与家庭独立性的增强可能改变博弈结构,重复无限博弈在某种程度上退化成有限次的博弈,更令人担心的是市场化对农民行为的冲击,强互惠行为可能消失,这不仅是他们越来越理性,也由于强互惠者在长期中将不具有演化优势。随着市场化节奏的加快,社会的流动性与家庭的独立性都在增强,传统社会规范赖以维持的基础正在消失。在农业生产方面,机械化生产的推广大大挤压了农民的合作空间;在非农生产方面,乡镇企业的没落使得过去生产合作成了村民的回忆;在生活领域,邻里互助也没有抵挡得住经济交换关系的渗透与侵蚀,互助合作逐渐被专业化的经济交换所取代,比如不少东部地区的农民已经开始选择在酒店里办红白喜事、把建房承包给施工队。种种迹象表明,农民中简单、低层次的邻里合作越来越少了。

(四)合作对象的属性制约合作空间

许多农村面临极度贫穷、公共物品供给缺乏、发展滞后等困境,并非是农民不合作,而是根本不存在合作的空间。Banfield在研究南斯拉夫门的内哥罗经济总结道(5):

也必须了解到南斯拉夫门的内哥罗经济,即便村民像蜜蜂般团结合作也不会带来激动人心的发展……糟糕的事实是,南斯拉夫门的内哥罗德孤立状态及资源的相对匮乏,给其带来了没有任何合作能够克服的相对不利条件。

有些合作空间的缺乏与合作对象的属性相关。比如我们在林缘社区发现,某些合作的缺失和农民本身行为是无关的,而是因为特色产业规模过小(6)。以前文提过的白水江保护区李子坝村为例,假设村庄内有N个家庭,M代表为了使某项公共品的提供得以实现,村庄所需要的最低限度的支持家庭数目,假设公共品g即为打造李子坝存的茶叶品牌为例,所以,M是公共产品提供最起码的参与规模,每个家庭从g中获得的收益是V。然而,只有满足:MV≥C>(M-1)V,M<N,即g给部分家庭(M个)所带来的好处,已足以抵销g的提供成本了,农民才有合作的意义。然而,每个农民拥有的茶叶产量很小,使得每个农民从品牌创造获得收益与创造成本相比不值一提。这个例子的意义在于,当我们责备农民小农意识导致难以跨越集体行动的困境的时候,有时候需要从“小农”的本身去理解农民。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。