第一节 东亚的“成功”与拉美的“失败”

一、拉美、东亚的异同

拉美和东亚的新兴工业化国家(地区)具有以下两个最为明显的共同之处:

第一,它们都是第三世界中工业化程度较高的国家(地区)。按照世界银行的标准,它们都进入了上中等收入的行列。1991年,中国香港地区和新加坡的人均GNP已超过1万美元,中国台湾省和韩国分别为8815美元和6253美元。[2]墨西哥、巴西和阿根廷分别为3030美元、2940美元和2790美元。[3]

墨西哥经济快速发展的持续时间最长,从20世纪30年代中期至70年代末,其经济增长率一直在6%以上,制造业产值每年增长约8%。巴西也有过举世瞩目的成就,在1945~1975年期间,其工业生产年均增长率达8.8%,人均收入每年增长4%。尤其在1964年后的10年时间内,巴西取得了实际GDP每年增长10.2 %的“经济奇迹”。[4]

如同巴西那样,韩国在20世纪60年代初开始进入一个新的时期,经济成就令人瞩目。六七十年代,其GNP年均增长10%以上,人均实际收入增长了2倍,而制造业的年均增长率则高达18%。[5]据世界银行统计,使人均实际收入翻一番的时间,英国从1780年起用了58年,美国从1839年起用了47年,日本在明治维新之后用了31年,而韩国从1966年起仅用了11年。[6]

中国台湾省在许多方面是新兴工业化国家(地区)中最为“成功”的一员。在1953~1982年期间,国民生产总值每年增长8.7%(其中1963~ 1972年高达10.8%),工业部门的年均增长率为13.3%。[7]

第二,制造业是带动经济发展的“火车头”。随着这一部门的扩大,它在国民经济中的地位日益上升。如在1987年,制造业在GDP中的比重,阿根廷为31%,韩国为30%,新加坡为29%,巴西为28%,墨西哥为25%。美国和日本的这一比重也只有20%和29%。[8]

毫无疑问,拉美和东亚之间也有显而易见的差异性。例如,拉美实施进口替代的时间比东亚早,而且具有更强烈的民众主义色彩。巴西、墨西哥和韩国大量举借外债,中国台湾省则不然。巴西、韩国和中国台湾省进口大量石油,墨西哥却是石油出口国。墨西哥和中国台湾省长期由一个政党统治,韩国和巴西在相当长的一段时间内则具有明显的军人专制统治的色彩。此外,拉美独立时间早,未受第二次世界大战炮火摧残,自然资源丰富,在地理位置上临近美国,与西欧有着密切的历史、文化和经济关系,等等。

尽管拉美具有东亚缺乏的许多优势,但是相比之下,拉美在经济发展方面的业绩却不及东亚。20世纪50年代的东亚是世界上贫困地区之一,其发展水平只相当于拉美中下水平的国家;但目前东亚早已经赶上或甚至超过拉美。尤其在80年代,两地区的差异更加显而易见:拉美陷入了“失去的10年”,而东亚却在快速发展。

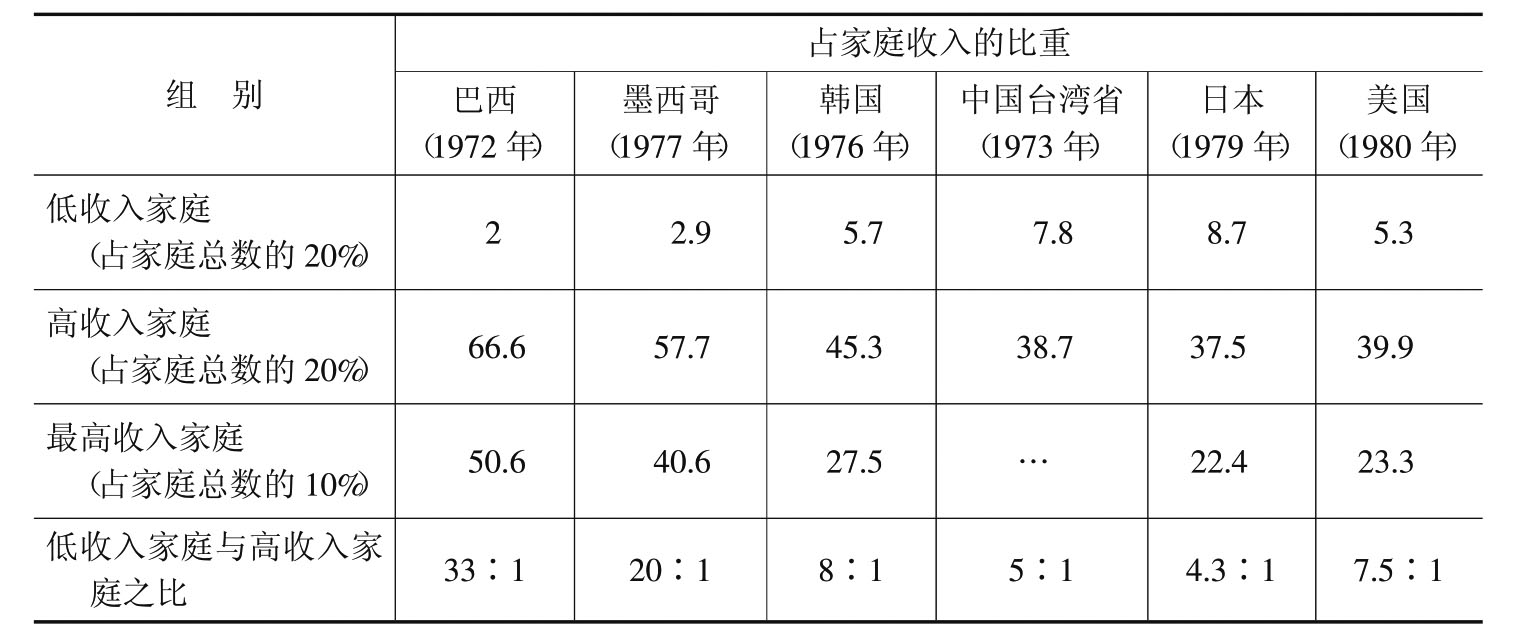

在收入分配方面,东亚的业绩似乎也优于拉美。例如,巴西和墨西哥的收入分配不公,在世界范围内也是名列前茅的。1976年,占巴西总人口1%的富人拥有50%的财富。而中国台湾省和韩国的收入分配按发展中国家(地区)标准来衡量则是较“公平”的。1970年,中国台湾省和韩国的基尼系数分别为0.29和0.37,墨西哥则为0.58。20世纪70年代末,中国台湾省和韩国分别为0.29和0.38,墨西哥却仍然高达0.5。[9]再以高收入家庭和低收入家庭(各占家庭总数的20%)的收入之比为例,巴西(1972年)为33∶1,而中国台湾省(1973年)只有5∶1;日本和美国在70年代末分别为4.3∶1和7.5∶1(见表4-1)。

表4-1 拉美、东亚的收入分配比较(%)

资料来源:G.吉里弗等主编:《制造业奇迹:拉美和东亚的工业化道路》,美国普林斯顿大学出版社,1990年,第16页。

二、拉美“失败”和东亚“成功”的原因

对于拉美的“失败”和东亚的“成功”,国外学者曾从多个角度加以分析和论述。

(一)外部冲击的影响

有的学者认为,拉美、东亚的经济业绩之所以不同,是因为20世纪80年代初期拉美受到的外部冲击大于东亚受到的外部冲击。[10]还有的学者认为,拉美国家借债过多是其陷入危机的主要原因。[11]

上述论点的反对者认为,20世纪80年代期间拉美、东亚经济发展业绩的差异不在于这两个地区所受到的外部冲击的大小。例如,美国哈佛大学的著名学者J.萨克斯指出:墨西哥和委内瑞拉等“失败”的拉美国家在1975~1983年期间遇到了贸易条件改善的有利形势,而许多“成功”的东亚国家(地区)的贸易条件则在恶化。在70年代,韩国和泰国的经常项目赤字相当于GDP的比重等同于或甚至超过拉美。有些东亚国家的债务负担也不比拉美国家轻。如在债务危机爆发前的1981年,韩国的外债相当于GDP的比重高于巴西。事实上,韩国受到的外部冲击比任何一个拉美国家受到的冲击都大。就外债额相当于国内生产总值的比重而言,拉美也并不比东亚高出很多。可见,拉美因举借过多的外债而导致“失败”这一论点是不成立的。[12]

(二)政府干预与自由放任

不少学者将东亚的“成功”归功于政府对经济活动少干预和让市场发挥最大限度的作用。例如,诺贝尔经济学奖获得者M.弗里德曼曾说过:“每一个成功的国家(地区),如中国台湾省、韩国、新加坡、中国香港地区和日本,都是首先依靠私人企业和自由市场来取得经济发展。每一个遇到麻烦的国家(地区)都是首先依靠政府来引导和指挥经济发展。”[13]世界银行在20世纪70年代和80年代初也曾大力宣扬这种观点。[14]

但也有学者认为,除香港地区以外,东亚的其他新兴工业化国家(地区)在发展进程的各个阶段,都采取过多种形式的国家干预。例如,英国萨塞克斯大学的R.韦德指出:“许多经济学家和国际金融机构都认为,东亚的成功主要是由于政府奉行对资本主义市场经济进行自然引导和不予干预的政策,而其他发展中国家因未能有效地克制政府干预而付出了高昂的代价。但是,大量证据使人们对这种观点产生了疑问。中国台湾省和韩国并不存在非凡的自由贸易制度;相反,在许多方面,它们的公共部门异常庞大。”韦德还认为,“‘有管理的市场’是韩国和中国台湾省产业政策的主要特征。这是一种对教育进行大规模投资、在政府监督下促进私人企业开展竞争和合作的体制。这种体制中既有政府的大量直接干预,又存在着大量来自出口市场的竞争,而内部市场在竞争冲击中也受到保护。可见,中国台湾省和韩国并未出现新古典主义理论所说的那种结果,即政府在市场经济中注定要失败。新古典主义理论以西方制度为基础,因而不适用于东亚”。[15]

J.萨克斯认为,政府干预的程度不同不是导致拉美、东亚之间的差异的主要原因。大多数东亚国家(地区)的贸易政策虽然倾向于鼓励出口,但并非自由放任。再就政府开支相当于国民生产总值的比重而言,东亚与拉美也相差不多(1982年分别为23.7%和25.8%)。可见,经济上的成功并非公共部门规模小的结果。[16]

国际货币基金组织的R.P.肖特同样认为,在东亚,尤其在韩国、中国台湾省,通过国有企业配置的资源在固定资本形成中的比重高于除墨西哥和委内瑞拉以外的所有拉美国家;企业创造的收入在GDP中的比重也比阿根廷高。[17]

马来西亚《第三世界经济学》杂志也认为:“深受世人赞赏的远东‘奇迹’ ,是国家这一只‘看得见的手’对经济进行积极干预的结果,不是自由放任、新自由主义或‘亲市场’政策实施的结果。”该杂志指出,联合国贸易会议的经济学家们已经用有力的证据证明,国际货币基金组织和世界银行倡导的“放弃国家干预”是“言过其实”的。[18]

(三)儒教文化的作用和地位

随着“东亚热”的兴起,国外许多学者开始从文化角度分析东亚“成功”的原因。例如,韩国学者金日坤在其《东亚经济发展与儒教文化》(1992年)一书中将东亚新兴工业化国家(地区)的经济飞速发展归功于儒教,并将泰国、印度尼西亚和马来西亚等国的经济发展与儒教文化的传播过程相提并论。[19]另一位韩国学者、韩国高丽大学的朴泳泽指出,从理论上说,任何有剩余劳动力的发展中国家都能通过出口劳动密集型产品来发展工业和维持高速增长。但实际上只有少数国家能做到这一点。这就产生了这样一个问题:为什么有的发展中国家能做到,而有的却不能?朴泳泽认为,对于韩国来说,答案在于文化、历史和政治方面。重教育的儒家思想使得几乎百分之百的成人受过教育,并造就了一支文化水平很高而又守纪律的劳动大军。[20]

但也有的学者对此持异义。如日本学者山冈道男指出,仅以儒教这一非经济因素来说明20世纪80年代新兴工业化国家(地区)及后来中国、一些东盟成员国的高速经济发展,是值得商榷的。例如,为什么作为儒教发源地的中国直到最近才取得快速发展?为什么信奉儒教的新兴工业化国家(地区)只在80年代才获得了发展?如何说明非儒教圈中东盟最近的发展?[21]

美国纽约州立大学的戴约指出,文化上的差异不能成为令人信服的解释。有一种观点认为,东亚的儒家文化鼓励依从、和谐和尊重权威;而脱胎于欧洲传统的民主、无政府主义和工团主义则使拉美的民众主义抗议充满了活力。这种说法未能说明东亚早期的动乱和非儒家文化的多样性,也忽视了拉美伊比利亚文化中具有强烈的权威主义色彩的各阶级合作主义成分。[22]

美国耶鲁大学的G.拉尼斯认为,把不同国家(地区)的不同业绩归因于文化上的差异,显得过于简单化了。例如,儒家文化很难说是中国在数个世纪内停滞不前的唯一简单答案。[23]

C.埃里森和G.吉里弗指出,有些学者认为,儒家文化较之其他文化在经济发展方面具有以下几个优势:(1)儒教注重自制、教育、成就和相互间的社会责任。(2)儒教对等级制度的重视有利于在组织内实现和谐、开展合作和奉行忠诚。而拉美的以“伊比利亚天主教”或西班牙遗产为基础的文化规范则被视为阻碍经济发展的障碍。例如,在20世纪60年代出现的现代化论者眼中,拉美传统的特点是:上流社会的文化充满奢侈以及蔑视劳动和商业。又如,在《欠发达是一种精神状态》一书的作者看来,拉美文化是一种反民主、反社会、反进步、反创新精神和反劳动的文化。[24]

C.埃里森和G.吉里弗认为,上述观点是“有问题的”:(1)某一地区的文化未必具有同质的性质。东亚就是如此。例如,在中国台湾省和韩国,除儒教以外,道教和佛教也有许多信徒。此外,在一些国家(地区),如韩国,还有少数人信奉基督教,但他们的创业精神却很强。即使在儒教占主导地位的地方,理想和现实中仍然有一定距离。(2)就高增长的时间而言,儒教和伊比利亚天主教传统已有几千年的历史。但在东亚和拉美,尤其在东亚,出色的经济业绩只是出现在最近几十年。(3)今天被视为促进东亚工业化的儒教信仰,曾被数代西方学者看做阻碍经济发展的障碍。此外,有些关于儒教价值观的一成不变的看法,从实证角度来看是欠缺的。例如,东亚的劳资关系并非永远是(现在也不是)和谐的。(4)文化是通过制度传递的。因此,尽管文化能显现出主要的社会价值观,但在脱离制度和组织的条件下,价值观和行为无直接联系。[25]

还有一些学者指出,韩国在20世纪50年代实施进口替代时经济增长率不到5%,60年代实施出口替代后达10%,但这一时期韩国的文化并无重大变化。[26]事实上,在50年代期间,东方文化甚至被视为阻碍韩国和中国台湾省经济发展的“绊路石”。[27]

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。