(二)城市住房分化机制:一个分析性框架

通过对以上理论背景的回顾与整理,大致勾画出了市场转型以来社会分层机制的变迁轮廓:市场改革后兴起的市场机制与既有的权力机制共同对社会分层产生影响。住房货币化改革后十多年来,特别是经历了2000年以来房地产市场的飞速发展和不断飙升的房价的洗礼,已有的对20世纪90年代后期住房分化的文献和经验研究已经不能完全解释当前城市的住房分化现状。因此,对当前城市住房分化机制的研究,具有重要的理论和现实意义。

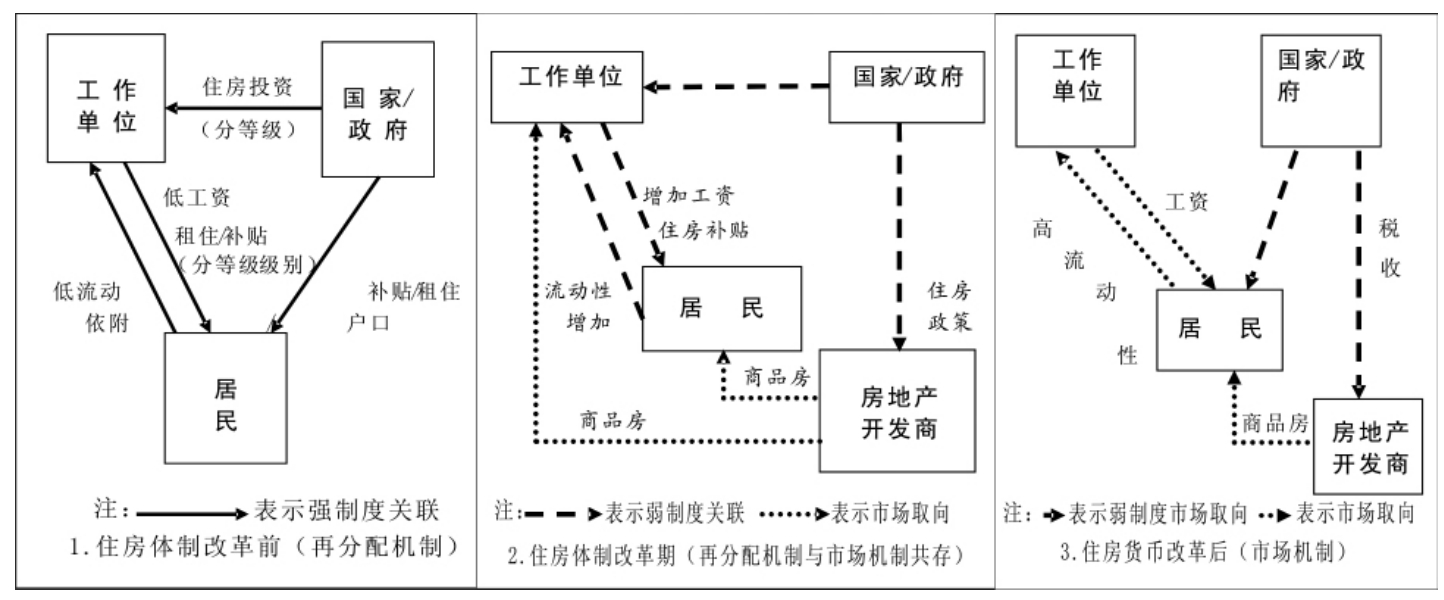

面对市场转型过程中社会分层机制变化的论争,住房提供了一个有益的观察视角。中国住房市场化改革是由国家主导的,采取渐进的方式逐步引入市场机制并将其不断深入,从而提高住房领域市场化程度的过程(具体参见图IV-1-1)。住房体制改革前,国家主要承担为城市居民提供住房的责任和义务,再分配是住房不平等的主要根源。再分配者通过住房的“非市场贸易”,在再分配这些住房时偏向自己而形成不平等。具体而言,住房主要是国家通过工作单位进行分配,单位内职工按职务和资历等决定能否获得住房。单位提供住房的能力,又与单位所有制类型和单位的行政级别相关。可见,住房体制改革前,权力机制对住房实物进行再分配时导致了住房分化。20世纪70年代末国家政府开始启动住房市场化改革,住房改革的主要政策取向是公房的产权化和住房的商品化。1988年房改在全国铺开。国家通过按建造成本销售新建住房、出售原单位公房、“三三制”售房等方式逐渐实现公房的产权化。公房产权化改革是以保证有房者的既有利益为出发点,按规定,原公房的占有者拥有优先低价购置现住房的权利,在再分配体制下获得的优势住房资源的居民通过公房产权化政策合法地将租住权变为所有权,从而将再分配体制下的住房优势固化。1998年国家推行住房货币化改革,标志着中国的住房制度发生了根本性变化;2000年左右,我国的住房货币化改革基本完成,市场购买住房成为获得住房资源的最主要的途径。货币支付能力成了居民能否获得住房的决定性因素,市场机制成为影响住房分化的主要机制。

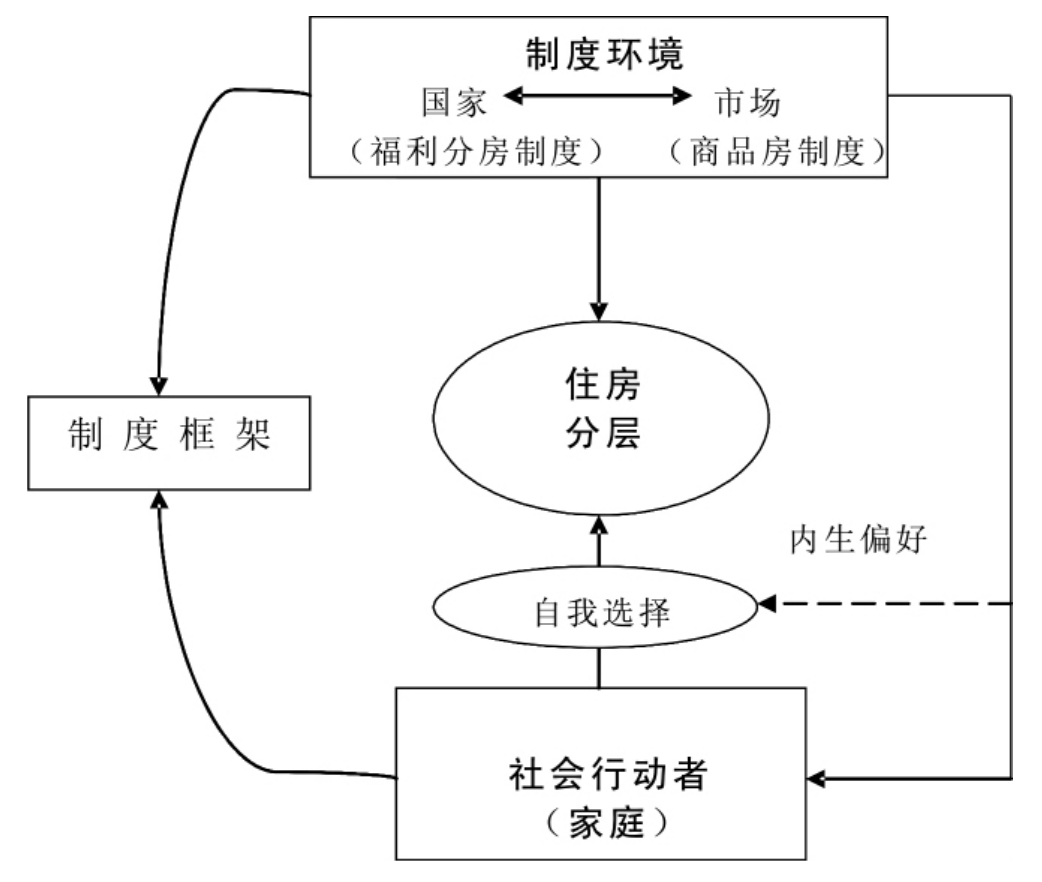

纵观中国住房分配体制从再分配体制向市场化转型的过程,可以发现,市场机制被引入到住房再分配体制内部而发育成长的。国家是通过“市场机制”来改造原有住房供给模式和住房发展模式,以提高国民的住房条件和居住质量,而不是让市场自发地改变国家再分配机制。住房制度改革是国家负责政策的制定和指导,而单位负责政策的执行和操作,是国家主导和推动的。国家通过住房政策强烈地作用于住房市场,政治资本与人力资本的住房资源回报更多地依赖于国家住房政策调整,体现出明显的政策效应。因而,在有关政治资本和人力资本对住房资源的回报方面,研究中国城市社会的学者发现:专业精英和权力精英比非精英获得的住房资源更优。[14]概而言之,城市住房分化是国家、市场(市场机制)和居民自我选择共同作用的结果(具体参见图IV-1-2)。据此,我们提出了四个命题。

图IV-1-1 住房分配体制从再分配体制向市场化转型

图IV-1-2 城市住房分化机制:一个分析性框架

一是制度分割效应命题。国家通过住房政策调整影响城市住房分化。其中,有两次重大的住房政策调整对城市居民住房分化的影响较大。第一次是20世纪70年代末,住房制度改革开始,政府公房销售政策的实施。这就造成了公房市场与商品房市场的分割。在住房改革前,体制内单位组织几乎垄断了所有的住房资源,全民所有制单位、中央直属单位、地方上行政级别较高的单位会拥有较多的住房资源。[15]体制内单位居民可以较低廉的价格从公房市场获得住房。而非国有部门如个体私营、私/民营企事业和三资企业等体制外单位几乎没有任何住房资源,其成员几乎无法从公房市场上获得住房资源。在以国有企业为重要实践主体的中国城市住房体制改革过程中,通过将住房从公有转化为职工所有,住房不均等结构从产权上固定下来。[16]这样,住房改革为作为国有资产的住房转变为个人财产提供了合法性,而这种合法性将单位之间的差别固化为家庭之间的差别。[17]而体制外单位组织大多不承担其员工的住房责任,而交由商品房市场解决,其职工不可能购买到公房市场上优惠的房改房,只能到市场上购买或租住商品房,完全按照市场化的模式运作。体制内单位组织就业人员除从公房市场获得房改房外,还可以到商品房市场上购买商品房。因此,在住房体制改革过程中也就导致了住房资源在体制内单位组织(公有制劳动力部门)与体制外单位组织(个体、私营以及三资企业)之间的分割。

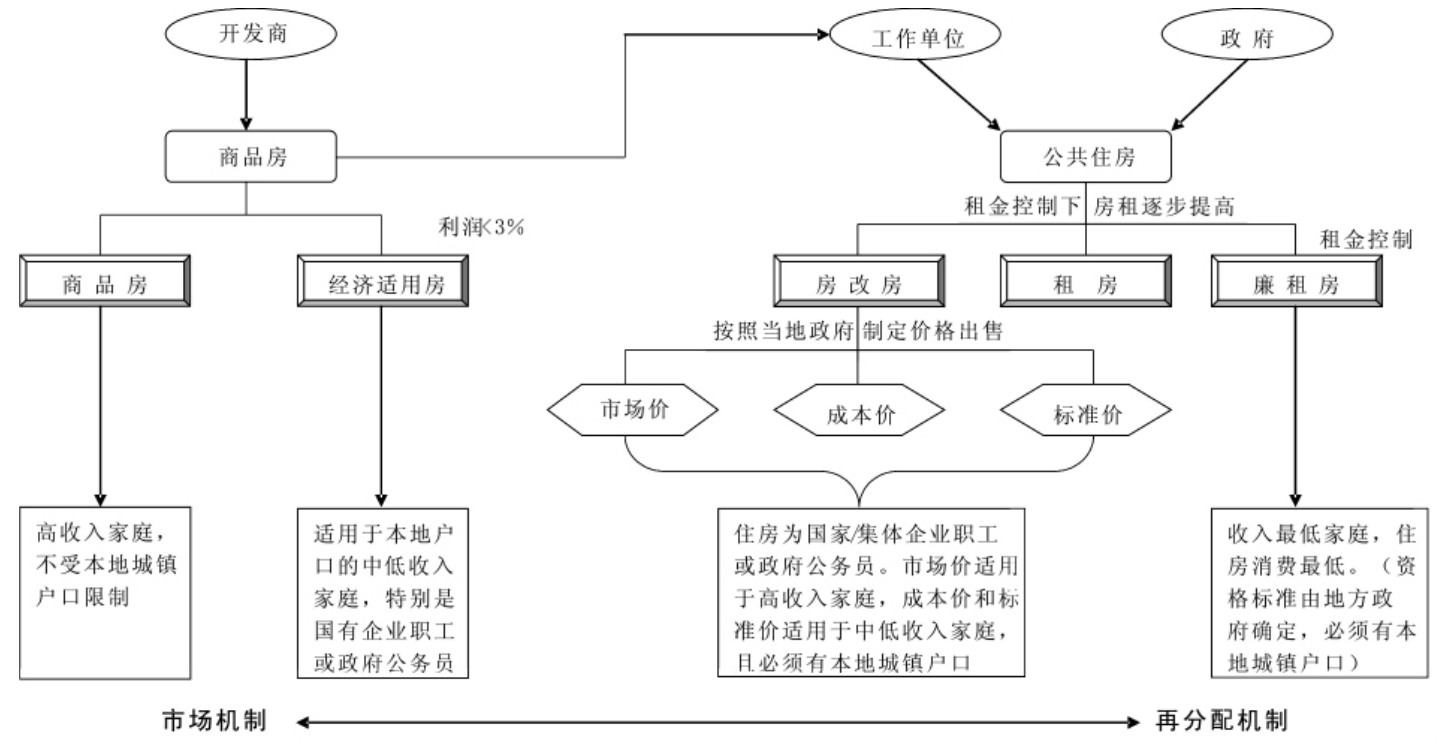

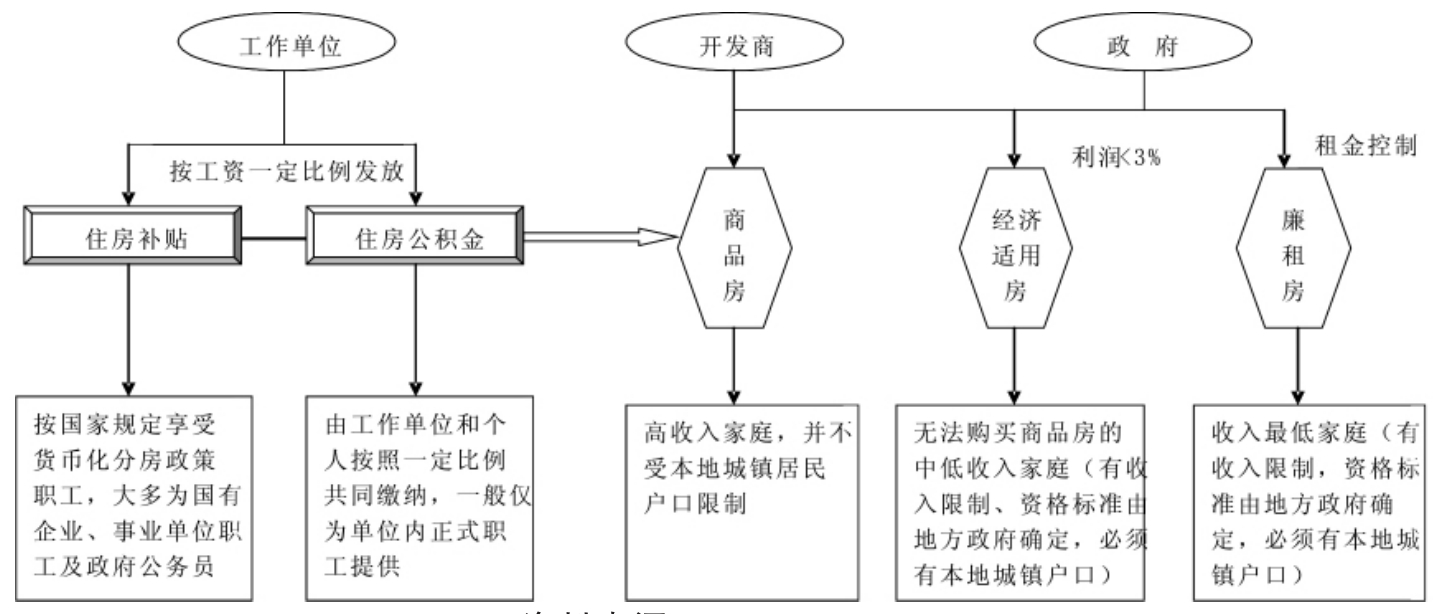

第二次是1998年住房货币化政策的实施。在住房制度改革前,居民住房主要通过单位获得,单位承担为其职工提供住房的责任与义务。居民个人的住房拥有状况与单位息息相关,进入不同的单位也就意味着拥有不同的住房获得机遇。职工能否取得住房,住房地段的好坏,居住水平和设施如何都与其单位是否有建房能力,是否有管房权,更重要的是是否有最终的分配权有关。单位之间的这种差别也导致了不同单位从业人员在住房福利分配上的差别。[18]在住房制度改革后,居民住房获得途径逐渐从单位转向市场(参见图IV-1-3)。城市住房制度改革始于1989年,经历了两个重要阶段,一是房改售房阶段:1989至1993年实行以标准价出售公有住房,1995至1998年实行以成本价出售公有住房;二是住房货币分配阶段:从1998年3月起,市直机关事业单位率先试行住房货币分配。1998年全国进行住房货币化,“老人老办法,新人新办法”,城市居民在1997年9月27日[19]后参加工作的“新人”只能到商品房市场上去获得住房,而“老人”则还可以享受福利分房制度,还可从体制内获得住房资源[20]。1999年,市政府出台了换购、补购和住房差额货币补贴政策,积极妥善解决未达标问题。从2000年起,住房分配货币化改革在全市推开,彻底终结了福利分房,从政策上切断了居民与单位在住房实物分配上的联系,单位不再有义务向其职工提供住房。这样,住房供给模式发生了根本性转变(参见图IV-1-4),居民住房获得模式由此也发生相应变化,货币买房成为城市居民获得住房的主要渠道。

图IV-1-3 住房改革过程中的住房供给模式

图IV-1-4 住房货币化改革后的住房供给模式

资料来源:(Huang 2001)

基于以上分析,我们发现,国家住房政策的实施导致住房市场出现制度分割:一是住房改革后,由于原来公房市场再分配模式的延续及商品房市场中市场化分配模式的兴起,体制内单位组织的居民和体制外单位组织的居民的住房获得模式存在差异,即出现了单位制度分割;二是住房货币化制度改革前后,城市居民住房获得途径和方式存在差异,即出现了住房制度分割。由此,我们可以得出制度分割效应命题:由于住房制度对住房资源的分割效应,1998年以前参加工作的社会成员更可能获得再分配住房实惠;由于单位制度的分割效应,房改过程中,体制内单位的社会成员可以获得廉价的房改房或公房,由于累积效应,房改完成后,他们的住房地位会更占优势。

据此,我们提出制度分割效应命题:单位制度分割造成体制内单位组织成员与体制外单位组织成员在住房资源获得途径与方式上存在差异。体制内单位组织的居民相对于体制外单位组织的居民,更有可能获得住房资源,在住房分化中的优势可能更明显;住房货币化改革导致1998年前后参加工作的社会成员在住房资源获得途径与方式上存在差异。1998年以前参加工作的居民相对于1998年以后参加工作的居民,更有可能获得住房资源,在住房分化中的优势可能更明显。

二是市场能力效应命题。市场(市场机制)对城市住房分化的作用主要体现在居民经济能力与融资能力差异导致的住房资源差异方面。住房货币化改革意味着个人的经济能力和融资能力成为获取住房的主要手段。经济收入越高,融资能力越强的居民,货币支付能力越强,其更能获得优质的住房资源。其中,融资能力包括制度性融资能力和非制度融资能力。制度性融资方式主要包括单位公积金、住房补贴等住房福利。就单位公积金而言,房改之前,单位承担为本单位职工提供福利住房的职责,以“暗补”的形式来为本单位职工提供住房支持。房改之后,单位通过住房公积金政策,以“明补”的方式为单位职工提供住房支持。

然而,由于不同单位经济实力方面的差异,占有垄断资源的国有企业部门、外资企业和经济效益好的私营企业以及行政机关和事业单位,可以凭借自身实力为本部门成员提供较高的住房公积金,进而帮助单位职工轻松获得住房。非制度性融资方式主要指父母家庭通过提供货币支持来帮助子女买房。由此,父母一代给予子女的住房支持即资金资助也是影响住房分化的重要因素。父代的社会地位不平等将会通过货币财产转移的方式给予子代,从而使其子代的住房资源存在差异。

基于以上分析,我们提出市场能力效应命题:住房改革前,住房是由单位按行政级别和资历进行分配,与个人的市场能力关系不大。然而,在住房货币化改革后,住房主要由市场供给、家庭的经济能力和融资能力在很大程度上决定了居民个人从市场上获取住房资源的状况。居民家庭的经济资本越高,融资能力越强,其货币支付能力也越强,其更能获得优质的住房资源。

三是市场转型效应命题。按照国家与市场互斥论的逻辑,在住房资源的分配体系中,随着市场机制的进入,导致了分配权力向市场领域的转移,带来了新的分层机制,再分配精英在住房资源占有上的优势将逐步下降,而人力资本在住房资源获得方面的优势将逐渐上升,人力资本回报升值,政治资本回报贬值。[21]在市场体制下,原有的再分配精英与一般生产者在住房上的不平等将逐渐降低,市场能力的差异将成为决定住房资源占有情况的关键因素。按照国家与市场共生论和互动论的逻辑,权力资源对住房资源的占有优势并不会随着住房市场化改革而降低,政治权力能够超越市场经济的冲击而不贬值。[22]在市场化过程中政治权力依然保持着优势,[23]维持着其强大的影响力。在目前住房商品化市场中,再分配权力对于住房资源的回报要高于市场能力。基于以上分析,政治资本和人力资本在一定程度上都是影响人们住房资源的重要因素。城市居民人力资本与政治资本之间的差异,必然会导致城市居民在住房资源上的差异。

据此,我们提出市场转型效应命题:依据市场转型论观点,[24]住房市场化改革改变了住房资源配置的方式,从原来的住房实物分配体制转变为市场为主导的住房市场化体制,从而,“再分配者”(redistributors)的利益受损,“直接生产者”(direct producers)的利益得到较多的满足。换句话说,政治资本在住房市场的效用下降,代之而起的是对人力资本的回报增加。人力资本回报的增加可以转化为住房资源占有上的优势。依据权力维续论观点,在市场化转型过程中,再分配权力资源仍然保持着对住房资源占有上的优势。在计划经济体制下,行政级别越高的单位组织拥有优势住房资源,在公房产权化改革过程中,这种实物分配制度下形成的基于权力的住房不均等结构从产权上固定下来。[25]

四是自我选择效应命题。居民的自我选择即选择购房还是不购房对城市住房分化的影响至关重要。在住房分化过程中,居民作为动态的社会行动者,他们并不是简单地受国家与市场所决定,而是通过积极地寻找他们在国家与住房市场上的位置来回应国家与市场的影响,从而选择购房还是不购房。住房改革早期阶段进入商品房市场购买住房的居民往往是来自非国有部门的具有强购房意愿的职工,是社会等级中处于较低位置,但经济收入较高的居民(如个体工商户),[26]不像那些在国有部门的城市居民,他们并没有失去获得更好住房资源特权的风险。随着住房货币化改革的实施,国有部门的有经济实力且具有强购房意愿的职工不仅在公房市场上购房,而且也开始逐渐地进入到商品房市场购买住房以获得新的优质住房资源。结果是,进入住房市场购买住房的人和没有进入住房市场购买住房的人,这两个群体在背景、收入能力和购房意愿方面都可能有显著的区别。那些进入住房市场购买住房的居民可能具有强购房意愿、好的工作单位、较高的人力资本和政治资本以及较强的经济实力,而没有进入住房市场购买住房的居民则更可能具有弱购房意愿、较差的工作单位、较低的政治资本和人力资本以及较弱的经济实力。而只有选择购房的居民才有可能获得住房资源,在住房分化中处于有利地位,成为“赢家”,不选择购房的居民,不管条件如何好,在住房分化中也将处于不利地位,成为“输家”。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。