中国生育率的地区差异分析

徐 莉

一、研究背景和目的

在过去的几十年中,特别是在20世纪70年代,中国经历了急剧的生育率下降。总和生育率从60年代末的6左右下降到1981年的2.6,到1990年又进一步下降到2.3。这样迅速的生育率转变引起了国内外人口学界的广泛关注,一度成为研究的热门题目。没有人会怀疑中国政府推行的计划生育对降低生育率起了重要作用,问题是中国的社会经济发展是否对生育率的转变也起了促进作用。由于可获得的资料的限制,早期的研究大都限于全国水平的分析,并普遍将生育率下降归功于计划生育政策。这类研究没有涉及中国生育率的地区差异,而正是这些生育率的差异,仅用计划生育政策是难以完全解释的。

1982年中国人口普查资料陆续公布之后,更为详尽的分省的人口数据显示了非常有趣的现象。尽管中国在全国范围内推行了计划生育政策,但生育率水平在各省之间存在着很大的差异。1981年中国分省的生育率,最低的仅1.3,最高的则达到4.4。1989年地区间的生育率水平差异缩小了,但依然存在。一些依据分省资料所做的分析,认为中国生育率的下降不能完全归功于推行了计划生育,至少有部分是社会经济发展引起的(Tian,1984;Poston and Gu,1987)。但有些跨地区的研究由于不适当地选择了计划生育变量,仍然高估了计划生育政策的作用。

在20世纪70年代早期,中国在全国范围内推行人口控制政策,但这一政策对生育率的影响在不同的地区却是不同的。是什么原因使得不同地区的生育率出现如此大的差异,并使这种差异长时间地存在?如果是地区间的社会经济发展水平的差异导致了生育率水平的差异,那么哪些因素起了主要作用?尽管已有了一些跨地区的研究,但由于人口数据的限制,这些研究仅限于对一个时点数据的分析。最近公布的1990年人口普查数据,使在两个不同的时点作跨地区分析成为可能。

本文旨在通过对已往研究的简单评述,以及对两个时间点的不同地区的生育率与社会经济变量的相关分析,揭示中国的生育率转变与社会经济发展与计划生育的联系。

二、理论假设和研究方法

本文假设:社会经济发展和计划生育都通过中间变量对生育率产生作用;计划生育可以加速生育率的下降,社会经济条件对生育率具有长期的决定性的作用,然而计划生育政策对生育率的影响程度依赖于社会经济条件,社会经济条件为计划生育政策的作用设置了限制。在不同社会经济条件的地区推行相同的计划生育政策可能会产生不同的结果。深入检验生育率与社会经济变量,与计划生育政策变量的关系需要长期的努力。由于资料的限制,本文将具体检验下列变量之间的关系。

1.本文假设,城市化水平、人均收入、平均预期寿命、农村消费水平和非农产业中女性就业者比例与生育率呈负相关关系。

2.文盲率和女性文盲率与生育率呈正相关关系。

本文将使用简单线性回归方法来分析社会经济变量与生育率的关系,所用资料主要有1982年、1990年人口普查数据和《中国统计年鉴》,以及发表的散见于文章中的数据。中国1981年有21个省、3个直辖市、5个自治区,1990年海南省从广东省中划分出来,因而有22个省。由于缺乏资料或缺乏可比性,分析中没有包括海南省和西藏自治区。为了表述的方便,文中用地区统称省、自治区、直辖市。由于资料的限制,文中没有直接检验计划生育变量与生育率之间的关系,以及社会经济变量与中间变量、计划生育变量与中间变量的关系。

三、以往研究评述

长期以来学术界对计划生育或社会经济发展是否系促使生育率下降的必要或充分条件存在着争议。在过去二三十年里,为验证计划生育、社会经济发展与生育率的关系,学者们做了大量的跨国研究(W.P.Mauldin and Berelson,1978; N.Birdsall and D.T.Jamison,1983,and also see Poston and Gu 1987)。这些研究大多认为在发展中国家,社会经济发展和计划生育都对生育率下降起到了促进作用。然而在这些跨国家的对生育率与社会经济发展关系的研究中,中国总是作为异常点出现的。这是因为中国的生育率水平很低,而社会经济发展水平却相对较低,特别是仅用经济变量,如人均国民收入作为生育率的因变量进行回归分析时更是如此(N.Birdsall and D.T.Jamision,1983)。另一些研究则强调计划生育对发展中国家生育率转变的作用,计划生育项目可大大提高避孕率,从而导致生育率的下降(R.J.Lapham and W.P.Mauldin,1984)。“诱导型生育转变”被这些学者用来形容中国的生育转变(W.P.Mauldin,1982)。

有关中国生育率下降的研究可以分为两类(Zhang,1990)。第一类研究中国全国生育率的下降。这类研究倾向于认为,中国生育率下降的决定因素是政府推行的计划生育政策(Mauldin,1982),社会经济因素可能只起到微小的作用(Bongaarts and Greenhalghh,1985,quoted by Poston and Gu,1987)。这类研究没有涉及明显存在的生育率的地区差异。事实上在中国发展水平较高的东北沿海地区,那儿生育率的下降要比落后的内陆和边远地区快得多。这种巧合仅用计划生育政策是难以解释的。

另一类研究又进了一步,它们以省区为单位研究了生育率的下降,以及生育率与社会经济变量之间的相关关系。这类研究倾向于认为计划生育政策和社会经济发展都对中国生育率的下降起了促进作用(Tien 1984,Poston and Gu 1987.Zhang,1990)。这类研究通常采用了回归分析方法,其分析大多是在下述理论框架指导下进行的见图1:

图1 理论框架

在这里社会经济发展水平和计划生育政策对生育率有直接的影响作用,社会经济发展还通过影响计划生育政策的执行而影响生育率水平(Poston and Gu 1987,PP.533)。这个分析框架本身并无错误,问题是在这个框架下,哪些变量可以确认为计划生育变量。根据上述分析框架,一些研究将影响生育率的变量分为两类:①社会经济变量,如城市化水平、人均国民收入、平均预期寿命、教育水平;②计划生育变量,如计划生育成本、避孕率、避孕效果、一胎率、计划生育率(Postonand Gu,1987)。事实上,在以往的研究中,在计划生育变量中包含了三类变量:第一类是行为变量,这类变量在其他研究中被称为中间变量,如避孕率及其效果。第二类实际上属于生育率水平变量,如一胎率、计划生育率等。第三类为计划生育政策变量,如人均计划生育费用。

经过这样的分解以后,很明显第二类变量不应该看成是影响生育率水平的自变量,因为它们也是反映生育率水平的指标。它们从不同的侧面反映了生育水平及其构成。一胎率高,总和生育率必然就低。用回归分析方法分析这两类生育率指标之间的关系,找出其间必然的负相关关系是没有意义的,因为它们是一个事物的两个方面。而行为变量,如避孕普及率等,在上述分析框架下是不应被列为计划生育变量的。因为上述的分析框架试图分析社会经济发展和推行计划生育对生育水平的影响,像避孕普及率这类中间变量则是计划生育政策和社会经济发展共同作用的结果。社会经济发展可以影响人们的生育动机,但避免不想要的孩子的出生必须通过一定的中间变量,如避孕等,因而避孕行为变量受计划生育政策和社会经济发展共同影响,故不应被看做是计划生育政策变量。这个问题的产生,与其分析框架有关。在这个分析框架下,社会经济发展对生育率的直接影响的含义是不明确的。如果避孕行为这类中间变量被看做是计划生育政策变量,社会经济发展对生育率的间接影响是容易理解的,但社会经济发展对生育率的直接影响则无法体现。这样,在这三组计划生育变量中,只有第三组变量,如计划生育成本、计划生育诊所密度等可以看做是计划生育政策变量。这些变量代表了计划生育政策努力。由于缺乏相关的数据,这类变量很少用于经验性的分析。

四、中国1981年和1989年生育率地区差异

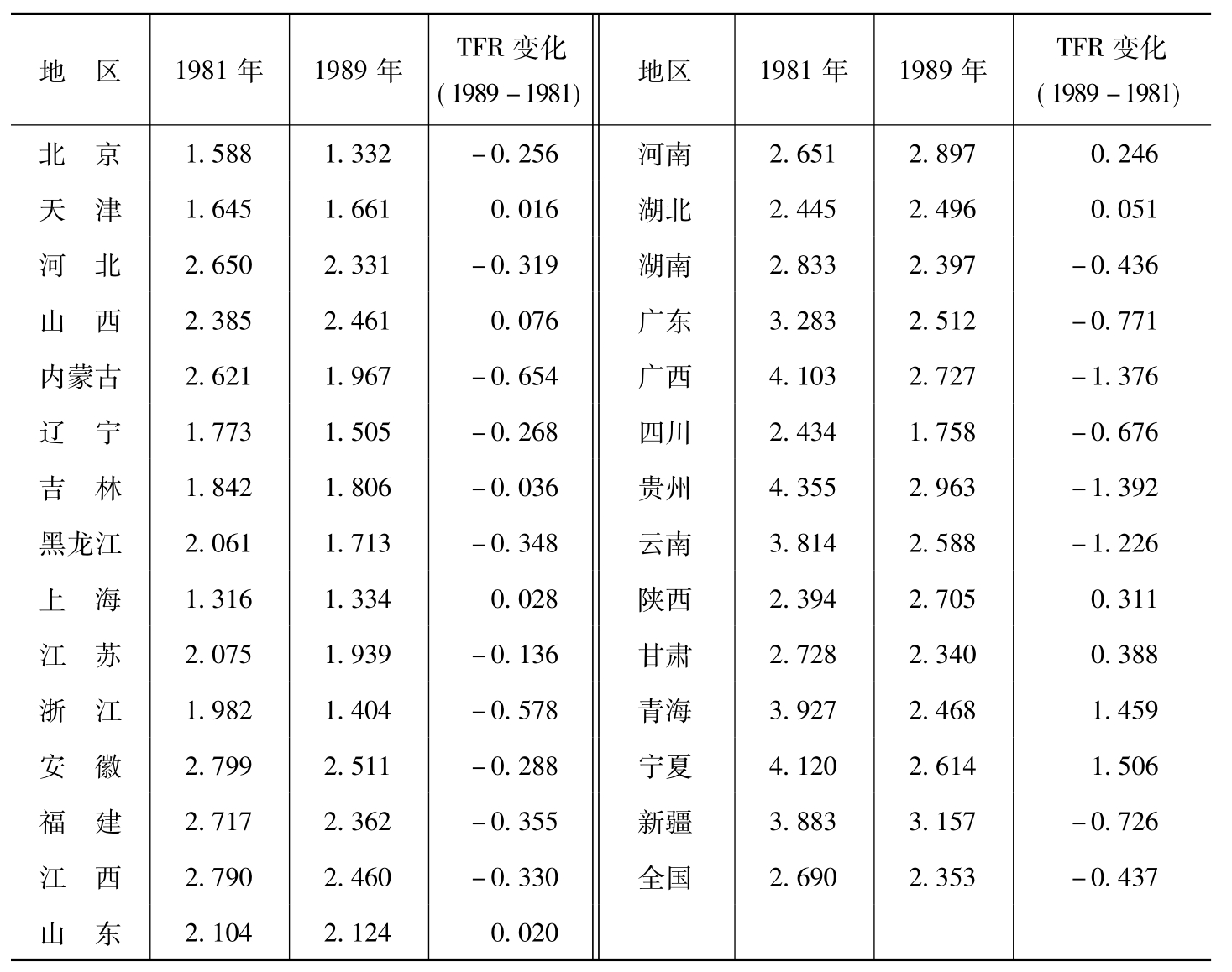

1981年中国全国的总和生育率为2.6,但各地区间的生育率水平差异很大。最低的上海TFR只有1.32,最高的贵州高达4.4,净差别大于3(见表1)。因而简单的将中国看成是低生育率国家,则忽视了中国地区间存在的差异。1981年中国生育率差异的基本趋势为由东北沿海地区向西南地区升高。1989年中国的总和生育率下降到2.3(见表2)。如果将西藏的4.22排除在外,总和生育率的地区差异为1.3~3.0,差异程度比1981年略有下降,但基本趋势未变。

表1 中国1981、1989年28个地区的总和生育率

资料来源:①1981年TFR根据1990年人口普查10%抽样数据计算。②1989年TFR根据1990年人口普查数据。

从1981年到1989年,中国这28个地区的生育率的差异缩小了。这是因为在这一期间,原来高生育率地区的TFR明显下降了,但低生育率地区的TFR已经低于更替水平,进一步下降潜力已不大,因而变化较小。1981~1989年有五个省区广西、贵州、云南、青海和宁夏的TFR下降了1.0以上,这五个省区都是1981年生育率最高的省区;山西、河南、湖北、山东和陕西生育明显上升了。

五个省区的生育率的逆转上升现象的出现,有些出乎人们的期望。这五个省在这期间的社会经济进步是明显的,它们也并非在1981年TFR已经低于更替水平的省区。这一现象似乎难以解释,并与本文的假设相悖。可能的一种解释是,1981年由于政策性措施而拉低到的TFR的水平,没有相应的社会经济发展基础的支持,因而很难保持,并倾向于再度上升到与其社会经济条件相应的水平。对出现的这一上升现象,值得进一步研究,对这一问题下面我们将进一步探讨。

五、变量的选择及说明

根据本文的假设,社会经济发展与生育率呈负相关关系。生育率的地区差异至少有部分是由社会发展水平的差异引起。虽然社会经济发展影响生育率的变动要通过一系列的中间变量,由于资料的限制,本文没有检验社会经济变量与中间变量的关系,而仅检验了其与生育率之间的关系。

本文所采用的因变量为总和生育率TFR;自变量有7个为:

1.人均国民收入(PERCANI),以1952年价格计算。

3.文盲率(ILLIT),指15岁及以上人口中文盲所占的百分比。

4.女性人口文盲率(FILLIT),指15岁及以上女性人口中文盲所占的百分比。

5.非农产业就业者中女性就业者比例(FNOGRA)。

6.农村人均消费水平(RCONSUMP),以1952年价格计算。

7.平均预期寿命(LIFE)。

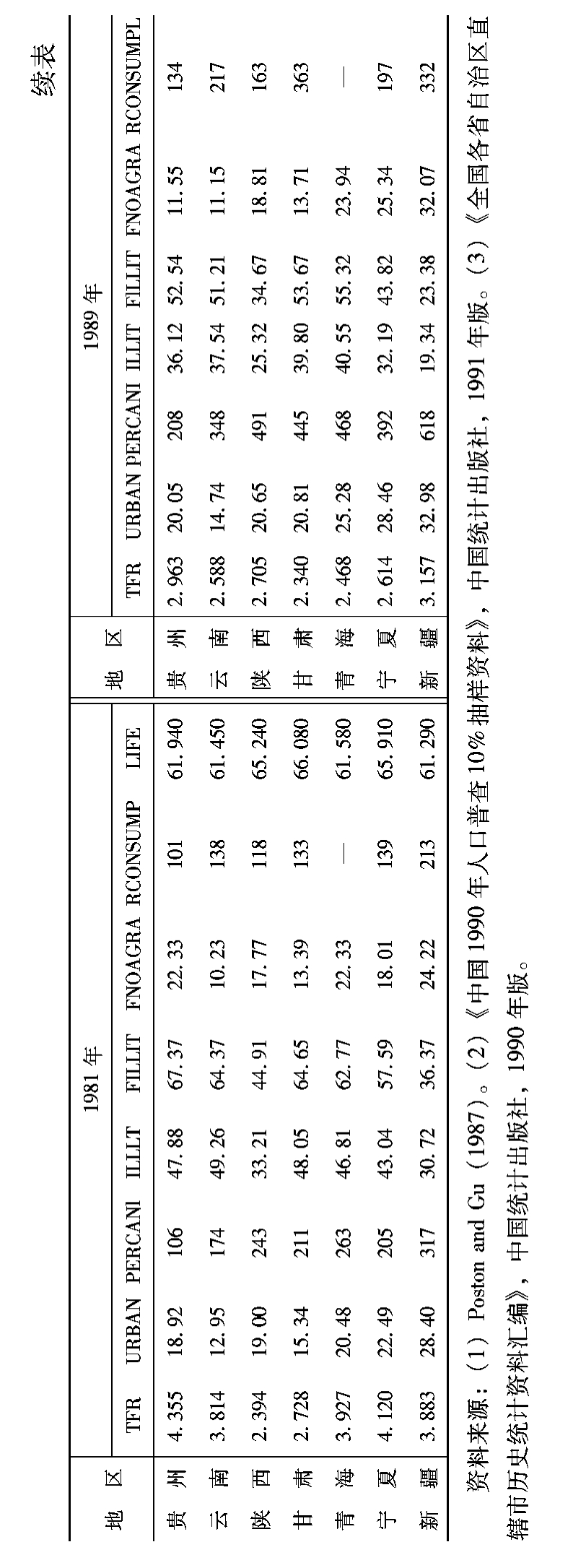

由于许多社会经济变量是高度相关的,选用更多的社会经济变量并不一定能增加解释力,有些在以前研究中使用的变量,本文并没有选用。选用的这些自变量代表了社会经济发展的不同侧面。人均国民收入、城市化水平和文盲率反映了发展水平和结构;女性文盲率和非农产业女性就业比例反映了妇女的地位;农村人均消费水平和平均预期寿命反映了生活质量。表2给出了28个地区的所有自变量和因变量的值。

六、回归分析结果

表3给出了各自变量和因变量TFR的相关系数。回归分析结果显示,在1989年和1981年所选用的所有社会经济变量与总和生育率之间都显示出我们预期方向的相关关系,但各变量的相关系数有所不同。

表3 1981年和1989年总和生育率与社会经济变量之间的相关系数

在1981年,在所有变量中FNOAGRA与TFR的相关关系最强,但所有变量的相关系数都超过0.5。下面我们观察各地区TFR的残差(TFR的观察值—TFR的预期值)。根据TFR残差值,28个地区可以被划分成两组。第一组具有较高的负残差,即TFR的观察值低于由其社会经济变量所预期的TFR,换句话说,相对于其他地区,这些地区的社会经济发展水平较低,其TFR亦相对较低;另外一组则具有较高的正残差,即这些地区具有相对较高的社会经济发展水平,但同时具有较高的生育率,亦即这些地区的TFR观测值高于其社会经济发展水平预期的值。这些残差是用相应的社会经济变量所不能解释的。我们选择了与TFR相关关系最强的变量FNOAGRA作进一步的残差观察(见表4)。有6个地区的TFR正残差高于0.5,广西、贵州、云南、青海、宁夏和新疆,所有这六个地区都具有较高的少数民族人口比例。不同的文化背景和更为宽松的计划生育政策可能是导致这种偏离的原因。

有七个地区的TFR负残差超过0.5。这七个地区为山西、江苏、山东、河南、四川、湖北和陕西,这些地区的生育率远低于回归线。导致这种相对较低的生育率的出现可能有多种原因,在20世纪70年代末执行了较严格的计划生育政策可能是一种解释。因为正是在70年代末在中国的许多地区推行了较为严格的计划生育政策。

表4 以FNOAGRA为自变量的TFR残差值

在1989年,相关系数的范围为-0.736~0.493,在诸多社会经济变量中,FNOAGRA与TFR的相关关系依然最强,而且其相关程度在1989年高于1981年。现在我们仍选择FNOAGRA比较不同地区的残差。在1981年有较高正残差的六个地区中,只有新疆的正残差仍然很高。在1981年有较高的负残差的地区,1989年其残差减小了,这意味着这些地区TFR的观测值正接近于其社会经济变量预期的值。

对于我们选择的大多数社会经济变量,其与生育率的相关关系在1981年比1989年要强。这似乎意味着存在着其他的因素,其对生育率的影响在1981年要比1989年大。

非常有趣的是,有五个地区山西、山东、河南、湖北和陕西实际的TFR1989年比1981年没有下降而是上升了,而恰恰就是在这些地区,其1981年TFR的观测值较大幅度的低于其预期值,而在1989年观测值则接近其预期值了。这种巧合的出现可能并非偶然。正是在20世纪70年代末中国执行最严格的控制人口的政策,在那时各种宣传的、行政的以及奖惩的措施都用来加速生育率的下降(Tien,1984,pp386),但很快生育率的下降就停滞下来,在2.5左右波动,在80年代中期有些地区生育率反而回升了。依靠计划生育政策以及行政措施进一步降低生育率的潜力已经很小。严格的计划生育政策的执行可能是导致1981年中国一些地区生育率水平低于其预期值现象的出现的主要原因,而当时的社会经济发展水平还难以支持这样低的生育水平。因而即使在政府的计划生育政策和组织能在乡村一级得到很好贯彻的中国,缺乏应有的社会发展水平的支持,被拉低的生育率很难维持,并趋于回升。似乎可以这样认为,在20世纪70年代末依靠计划生育政策以及行政措施进一步降低生育率的潜力已经穷尽,生育率的下降则进入了一个新阶段,进一步的变化将主要依赖于深刻的社会经济变化以及对人们生活的影响。因而在五个地区出现的生育率的回升与本文的假设并不相悖,反而证明了我们提出的假设。但四川省是一个例外。与自身发展水平相比,四川省在1981年和1989年的生育率都非常的低。四川的经验值得进一步研究。毫无疑问,计划生育政策在中国的生育率下降中起到了重要作用,其作用比在其他任何国家都大。但在中国,社会经济发展水平为计划生育政策发挥作用既提供了基础,又产生了限制作用,即政策的作用不是无限的,没有一定的社会发展水平的支持,将很难维持或保持生育率持续下降的趋势。生育率还要受到许多其他因素的影响,如文化因素、社会组织形式等,因而即使相似的发展水平,生育率水平亦可能出现一定的差异。我们可以认为如果没有执行强有力的计划生育政策,中国的社会发展水平还不足以导致自发的生育率如此迅速的下降,但中国几十年来的社会经济发展水平为其下降提供了必要的基础,使得政策的要求易于被接受。而社会经济发展水平的地区差异是导致生育率地区差异的重要原因。

七、结论

在本文中我们检验了中国28个地区的生育率与社会经济变量之间的相关关系。回归分析的结果表明,在1981年和1989年选择的社会经济变量与生育率之间都显示出我们预期方向的相关关系。其中非农产业中女性劳动者的就业者所占比例与生育率之间的相关关系最强。如果我们比较1981年和1989年每一个变量,大多数变量如城市化水平、人均国民收入、非农产业中女性就业者比例和农村消费水平与生育率的相关关系在1989年要比1981年强。生育率水平在1989年比1981年更对应于其社会经济发展水平。相对于社会经济发展水平,计划生育政策对生育率的影响下降了,其作用有一定局限性,而社会经济发展水平对生育率的影响的基础性作用逐步显露。一些地区生育率的回升,而且通常更相应于其发展水平,亦从另一方面支持了这一观点。从80年代开始中国生育率的进一步下降将主要依赖于深刻的社会经济变化及其对人们生活和价值观念的影响。

由于影响生育率的还有其他因素,如文化因素、社会组织形式等。政府或民间倡导的计划生育对生育率的影响程度及其对社会发展水平的要求在不同的社会亦会有所不同。中国的社会组织系统可以使计划生育政策的实施在最基层的乡村一级得到有力的贯彻,因而生育率水平可能低于具有相似发展水平的发展中国家。但计划生育政策的作用有其局限期,一定程度的社会经济发展是政策成功不可缺少的基础。

本文对1981年、1989年中国28个地区的生育率与社会经济变量的关系进行了初步分析,得出的一些初步结论仍须进一步证实。

参考文献:

1.N.Birdsall and D.T.Jamison(1983),Income and Other Factors Influencing Fertility in China.Population and Development Review,9(1983) 4,December 1983.

2.R.Freedman,Xiao Zhenyu,Li Bohua and W.R.Lavely,Education Fertility in two Chinese Provinces: 1967-1970 to 1979-1982,Reprints of The East-West Population Institute,Number 223.

3.R.Freedman,B.Moots,and Sou-Penwei(1979),Differential Fertility in Taiwan: 1972~1974,Taiwan Population Studies,Working Paper No.41.

4.R.Freedman,A.Hermalin,T.H.Sun and K.C.Liu(1980),Factors Related to Taiwan’s Fertility Decline: A Related to the Evidence,Taiwan Population Studies,Working Paper,No.44.

5.R.Freedman(1979),Theories of Fertility Decline: A Reappraisal,Social Forces,58(1979) 1,pp1-77.

6.R.Lapham and W.P.Mauldin(1984),Family Planning Program Effort and Birthrate Decline in Developing Countries,International Family Planning Perspective.10(1984) 4.

7.R.Lapham and W.P.Mauldin,Contraceptive Prevalence: The Influence of Organized Family Planning Programs,Studies in Family Planning,16(1985) 3.

8.W.P.Mauldin and B.Berelson(1978),Conditions of Fertility Decline in Developing Countries,1965~75,Studies in Family Planning,9(1978) 5.Planning,and Fertility in China’,Demography,24(1987) 4.

9.H.Y.Tien(1984),Induced Fertility Transition: Impact of Population Planning and Soeio-economic Change in the People’s Republic of China,Population Studies,38(1984) 3.

10.Zhang Weiguo(1990),Fertility Differentials in the Provinces,Municipalities and Autonomous Regions of the People’s Republic of China: Effects of socioeconomic Development and Family Planning Program’,Research Paper,ISS.1990.

(原载《人口与经济》1994年第4期)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。