三、说服研究中的“4W—效果”模式

1.霍夫兰的劝服效果研究

麦圭尔曾从社会心理学的发展历史出发将20世纪50年代称为“态度改变”时代,并以耶鲁大学心理学家霍夫兰及其带领的研究团队为代表。的确,在大众传播效果研究的历史序列中,霍夫兰等人的劝服效果研究聚焦于“态度改变”的特点特别明晰。

霍夫兰的劝服效果研究,源于他二战中为美国军方所进行的对影片《我们为何作战》的效果评估。1941年“珍珠港事件”发生后,美国面临严重的战争危机,急需鼓动士兵的作战士气;然而,1930年代的美国专注于国内经济恐慌、新经济政策、禁酒法等话题,使得多数美国人国际知识极度缺乏,因此军方宣传的主要目的就是教导新兵认识敌人和盟国,充分了解美国的参战理由(“知识”),进而影响新兵的想法(“意见和态度”),提高新兵服从与奉献精神(“行为”)。美国作战部并将宣传目标具体表述为:通过影片培养“一种对参战的坚定信念、一种对苦战的领悟、一种对将领和自我能力的信心、一种对盟国武力的信心、一种对敌人的仇恨心理,以及一种‘胜利才有和平’的信念”[32]。这说明了霍夫兰研究的主要目的就是检验劝服目标是否实现。结果证明了影片对增加士兵战争相关知识的效果很大,并且能提供士兵的意见和对事物的诠释(指直接从影片中得出的特殊意见或问题,如“纳粹猛攻英国是为了……”,“是什么原因,纳粹没有在打败法国后征服英国?”);但在与影片不直接有关的一般意见、态度和作战士气上,却没有影响。战争结束后,霍夫兰就把研究重点放在了研究促成受众态度改变的心理机制上,他领导着由心理学、社会学、人类学和政治学领域的30位学者参加的“耶鲁传播与态度变迁计划”(下文简称为“耶鲁计划”),完成了50多项实验,建构了关于劝服效果迄今为止最经典的理论框架。

在霍夫兰等人劝服效果研究的项目中,“态度改变”是其考察的主要对象和核心概念,这首先是建立于霍夫兰对“传播”的理解之上的。他对“传播”有自己明确的定义:即“一个人(传播者)传递刺激(通常是口头上的)去改变另一个人(受众)的过程”[33],可见他是直接将“传播”与“效果”、与“态度改变”联系在一起,因而传播的目的就是劝服,传播的终点就是态度改变。不仅如此,霍夫兰关注“态度改变”,背后还有着对“行为改变”的希求。洛厄里与德弗勒介绍其研究背后的假说是:“意见改变(或是态度、价值、信念等)是外在行为改变的先决条件,若是不能引起行为上的改变,则意见的改变意义不大”,即霍夫兰相信“认知—态度—行为”三者之间的传递关系,尤其是(内在)态度导致(外在)行为。于是,研究的主要问题随即转为:是什么可以影响受众的态度改变。

“态度”作为社会心理学领域自1920年代末以来的主导概念,主要特征是强调人们通过学习所获得的差异。霍夫兰同样采取这样的理解,即假设态度与意见是恒久不变的,除非学习到新的经验(或者说,人的态度或意见会改变,主要是因为改变的诱因要比不变的诱因强烈)。他们相信有三项重要因素关系到新态度的获得——注意、理解和接受,要促成态度改变,三者缺一不可。因而霍夫兰的理论逻辑可以表述为如下步骤:①传播提供新的意见(刺激);②假设受众注意到,也能够明白,他们便会考虑比较原有的意见和新的意见而作出反应;③如果作出新反应的动机(得到的报酬)要比作出旧反应的动机强,受众便会改变其态度。因此,研究的进一步问题则转移到了“传播如何促使受众的注意、理解与接受”。

2.影响劝服效果的“4W”因素

在前一节中,我们引用了洛克菲勒传播研究小组《备忘录》中的一段文字,它说明了在确立以聚焦态度和行为的效果研究为传播研究的核心领域的同时,也引出了其他四个相关领域——受众、传者、媒介和内容。随着1948年《社会传播的结构和功能》的发表,拉斯韦尔关于传播过程的“5W”模式在1940年代、1950年代的传播研究者中拥有显著的影响力,它既代表了对传播的一种理解,同时也提供了研究“效果”的一种模式。霍夫兰对上述问题的回答正是从传播过程的其他“4W”着手,分别考察其对“效果”——“态度改变”的影响。因此,正如麦圭尔所指出的:霍夫兰“执著地将态度改变作为因变量,开展一系列有关态度改变是如何被其他自变量所影响的研究”[34]。

这些变量及其相面主要包括:

(1)传播者的特征。主要指可信度——包括“专业性”(即“传播者是否被视为可靠的来源”)和“信任度”(指“受众对传播者能否提供可靠消息的信心水准”)。霍夫兰等研究:传播者可信度的高低,是否影响信息呈现的方式,以及受众意见和态度改变的程度。实验结果证明:首先,受众认为可信度低的消息来源传出的信息,比可信度高的消息来源来得“偏颇”及“不合理”;其次,可信度高的消息来源可以产生立即的态度改变影响,但是,经过几个星期后影响就消失了,即消息来源经过一段时间之后,不再与内容互相联结,人们通常只记得“什么”内容而不记得“谁”说的(这一效果被称为“睡眠效果”);第三,对意见的立即影响,不在于受众“注意”和“理解”的程度,从受众记忆程度的测试中显示,受众不管消息的可信度高低,都能立即学习传播内容,可信度只影响受众“接不接受”说服观点的动机。

(2)传播渠道的差异。早在1934年,学者维尔奇就曾经比较面对面、广播、和印刷媒介不同的传播效果,实验发现面对面的劝服最为有效,广播次之,印刷媒介效果最差;1935年,坎特里尔等也提醒研究者注意不同媒介渠道传播同样信息所造成的结果差异;在他几年后的“火星人”研究中,在解释“恐慌”效果的形成时,除了重心放在“受众”外,也指出广播媒介本身的可信度,与节目内容的可信度(例如运用现场报道增强真实感和专家访问增强权威感)同样具有影响;而罗斯的实验发现,采用多媒体组合的形式比单一媒体的劝服效果要好。到霍夫兰这里,他在对《我们为何作战》的研究中就考察过不同媒介形式(电影和幻灯片)对传播效果的不同影响,并在随后的“耶鲁计划”中提醒研究者注意将不同媒介形式对效果的影响作为研究的重要变量。

(3)讯息的内容和结构。包括情绪诉求和论点的结构。前者指“引发接受观点动机的刺激”,主要区分为强调“报酬”的正面诉求和描绘不利“后果”的负面诉求(最典型的是诉诸恐惧)。研究试图确认有效激起恐惧或威胁感的内容,以及这些内容到底是促进还是阻碍了劝服效果。对保护牙齿的恐惧诉求实验结果证实:随着传播内容的威胁性增加,受众的恐惧心也随之增加;不过就“保护牙齿”而言,恐惧最轻的诉求,反而产生更大的态度及行为改变(即达到劝服效果);中度以上的恐惧诉求虽然会引起兴趣和激发情绪压力,但对某些人而言,在高度恐惧压力之下,反而没有听清信息内容,另一些人则因强烈恐惧诉求的信息使他们对传播者产生反感,而使得说服的效果反而不如低恐惧诉求。可见,讯息引发的焦虑程度与受众注意、理解和接受的程度有交互影响。讯息的结构因素则包含三个问题:结论是否该明确表达,是否提出正反观点(“一面说”还是“两面说”),以及正反论点顺序如何排列。研究的主要结论是:最有效的劝服传播应该是明白提出结论,并且正反两面兼顾(可以使受众不受反宣传的影响,称为“免疫力”),至于论点出现的先后,则无关紧要。

(4)受众特征。主要研究群体的影响和个人特质上的差异。群体归属感使受众产生从众倾向,而以群体的规范为其行为准则,故态度改变与重视群体的程度成反比。在人格特征方面,霍夫兰等考虑到两个因素:智力和动机因素,智力因素单独不能解释效果的形成,必须与动机因素结合在一起发挥作用。动机因素被界定为:“包括显著的个人需要、情绪不安、心理自卫能力、挫折的容忍度、激励之阈等,都可能干扰或帮助个人对不同说服传播的反应”[35],原先在坎特里尔那里用“易受影响性”表述的受众个人差异概念,在从事劝服效果研究的学者贾尼斯这里用更明确的“可被说服性”代替。实验研究发现,较易被说服的受试者具有如下特质:自尊心低,显现出“社会不成熟”现象,觉得害羞、缺乏自信,在众人的场合觉得不自在,且觉得朋友看轻自己,这些人被形容为“积极的自我压抑”;他们少批评别人、少对人生气、少拒绝他人的要求,即使受骗也不愤怒;再者他们也有沮丧的倾向,总觉得忧虑、不快乐和气馁。简言之,可说服性高的人具有社会不成熟、自我压抑、颓丧和自尊心低的特质。而那些不易被说服的人的特质包括:挑衅行为——日常生活中常对人表示出敌意、社会退却倾向——对周遭事物漠不关心,也很难改变态度、以及深度的神经质——常有思想迷乱、妄想症、失眠症等现象,这些症状都会干扰对讯息的注意、理解和接受的能力,故而也不易受到影响。

从霍夫兰“耶鲁计划”研究的影响来看,首先是使说服的过程成为大众传播研究的重要议题之一,研究中提出的一些概念,如“可信度”、对宣传的“免疫力”、恐惧诉求、“睡眠效果”等,都引起日后大量的深入研究;不过从根本上讲,其最大的贡献是为寻求能够打开受众心灵、说服受众“改变态度”(进而改变行为)的“神奇之钥”,视野首次遍及传播者、媒介、内容、受众各环节,经霍夫兰之手,拉斯韦尔传播过程5W中的前4W与最后W——“效果”之间的联系得到了全面的铺开,他不光分析各个要素分别与效果的关系,还开始研究因素之间的关系,如受众的预存立场、教育水平与议题复杂程度、信息内容一面/两面之间的关系及混合起来产生的不同效果。虽然后来的效果研究远远超出了“劝服”的领域,但他们的思路却被继承,“4W—效果”成为研究效果产生机制的一种框架。

这一切很大程度上都是由于拉斯韦尔关于传播过程的“5W”模式带来的影响,它不光体现在霍夫兰的劝服研究中,卡茨和拉扎斯菲尔德在开始检验“二级传播”和“意见领袖”的存在之前,也从这几个“W”出发归纳当时效果研究至少已经考虑到四方面的因素:①受众接触信息与否;②不同的媒介技术;③媒介内容;④对待议题和媒介的预存态度。其中两个是受众方面的因素——接触和预存立场,另两个是媒介方面的因素——又分别代表媒介技术和传播内容,它们都中介于大众媒介——受众之间。

当然,霍夫兰等人的研究在受众观念上主要仍然集中于个人差异。相比于坎特里尔,他们对于人格特质作了更细致的分析;他们对受众认识的另一个贡献是考虑到了“群体”的影响,不过这里主要涉及的是群体的规范对其成员的“压力”作用,只是提供了“人际影响”的一种可能来源。总体上看,他们的研究基本没有考虑受众主动的“选择性”,也没有考察受众所接受的来自他人的影响,所遵循的模式仍然是比较简单的“刺激—反应”,除了少量研究考察到“群体影响”外,受众是作为接受“刺激”的孤立的个体存在。这倒也不难理解:因为根据麦圭尔的介绍,霍夫兰本人是行为主义鼻祖华生的直接继承人——霍夫兰的导师赫尔就是华生的学生,因此霍夫兰实践华生的行为主义传统实乃顺理成章之事。耶鲁学派中包含的又大都是成绩卓然的社会心理学家,如贾尼斯、奥斯古德、麦圭尔、谢里夫、凯莱、拉瑟、米勒、希尔斯等,他们所感兴趣的是受众个体的微观心理过程,所采用的也大都是实验方法。

3.劝服的推敲可能性模式

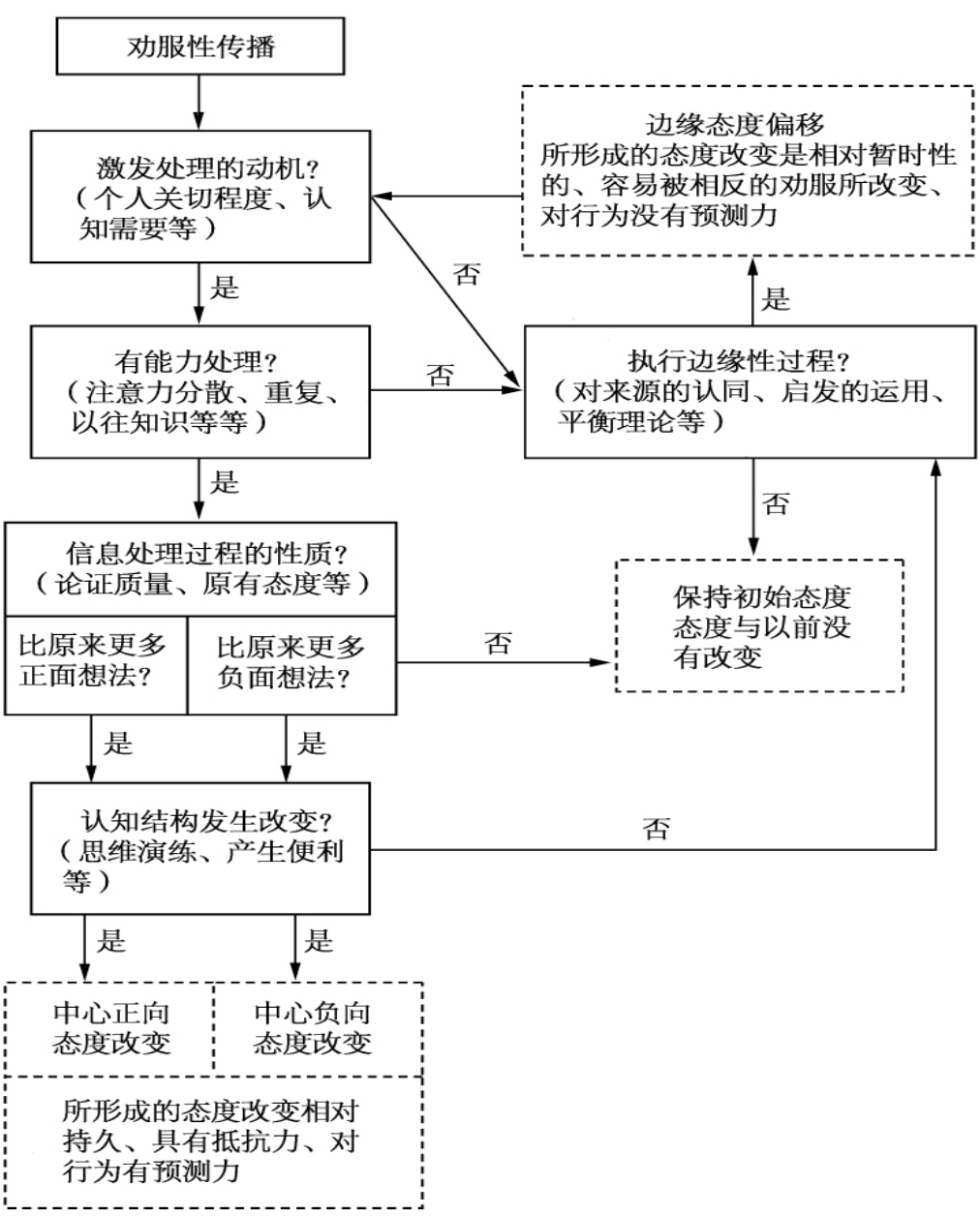

“劝服研究”发展到1970年代末1980年代初,美国社会心理学家佩蒂和卡西奥泼提出“劝服的推敲可能性模式”(简称ELM模式),成为解释态度改变过程的经典模式(图2-1)。

该模式将劝服过程分为“中心”和“边缘”两条“路线”。它是基于这样的事实:限于人们的时间、机会以及媒介讯息本身的趣味性和重要性,人们只可能对生活中接触到的部分劝服性信息进行推敲(仔细思考)——称之为采取“中心路线”。中心路线的劝服过程需要受众付出认知努力,包括利用以往的经验和知识来主动地处理劝服信息,以此形成对劝服的吸收或者拒绝,最终受众会将形成的新的态度整合进个人的整体认知结构之中,从而使之具有相对的持久性、能够预测行为、并且不会轻易改变。与此相对,“边缘路线”的劝服过程,指受众不花费心理努力去处理信息,而是对于劝服信息中简单的暗示或线索(如“专家都是正确的”、“这么多人同意,那一定没错了”)[36]相对被动地接受或拒绝,因此形成的态度不能持久、对行为缺乏预测力、容易改变。

图2-1 “劝服的推敲可能性模式”(ELM模式)示意图

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。