5.5 语义场论的作用和缺陷

从上一节所述可知,尽管语义场论的实际效力仍在不断经受检验,但它在语义学的理论和实践方面的推进作用,是不容置疑的。

值得注意的是,语义场论在语义学外的研究领域里,也产生了广泛的影响。特里尔同时代学者魏斯格贝尔(L.Weisgerber)是场论的最重要的讲解者之一,他本人实际上也是创立这一理论的先驱者之一。他赞同特里尔的看法,认为一个词并不是孤立地存在于人们的意识之中的,而通常是与概念相近的词共同构成一个或一些具有某种结构的、彼此间相互关联的集。例如,他在《内容相关语法的纲要》(1962年)中曾对德语的sterben(死亡)词场作过细致的剖析。他指出:“德语在sterben(死亡)这个词的周围放置了一个三层的圆环……在其最里层,人类的‘死亡’(sterben)是由动物的‘倒毙’(verenden)和植物的‘枯死’(eingehen)加以衬托的。‘死亡’(sterben)这个词本身又是从两方面来表达的。一个词汇环更多的是把实质上的判断,即‘死亡’事实上的伴随现象,置于首要地位。因而就是一种由疾病引起的‘死亡’(erliegen),经由一种较为不寻常的(较为使用暴力的)‘丧生’(umkommen),特别是用各种形式,如‘饿死’(verhangern),‘渴死’(verdursten),‘闷死’(ersticken),‘淹死’(ertrinken),‘冻死’(erfrieren),‘烧死’(verbrennen),‘流血而死’(verbluten)等,到一种战士的‘战死’[或‘阵亡’](fallen)和一种不幸的‘毁灭’(zugrunde gehen)。比这种客观方面更为丰富的是主观方面:对死亡感觉上的看法,周围人对死亡的判断。这从一种讣告用语‘去世’(versterben)一方面经由一种委婉的‘逝世’(erblassen),平缓的‘安详死去’(einschlummern),‘长眠’(entschlafen),到一种令人宽慰的‘谢世’(hinscheiden),‘去世’(hinubergehen),到一种充满信仰和希望的‘归天’(heimgehen);另一方面则经由一种沉痛的‘亡故’(verscheiden),一种彻底的‘绝种’(erloschen),一种自然主义的‘发出呼噜声死去’(verrocheln),直到粗俗的‘死掉’(abkratzen)和绝望和粗野的‘翘辫子’(verrecken)。”他还指出:“单单词场的划分即保证了这些词汇中每个词的特殊价值,并得以确认:没有‘病死’(erliegen)、‘毁灭’(zugrunde gehen),则‘丧生’(umkommon)这个范畴就根本不可理解;没有‘逝世’(ableben)和‘谢世’(hinscheiden),则几乎不能确定用‘长眠’(entschlafen)所示的部分的范围。”(17)

魏氏在实际应用过程中,对场论在广度和深度上作了发展,取得了令人注目的成果。不过,他的研究远超出语义学的范围。他主要研究的,是人与非语言世界之间的“语言中间世界”(sprachliche zwischenweit),着重探索人如何通过语言的词汇和语法组织经验的途径。

法国语言学家马托雷(G.Matoré)则从完全不同的前提出发,发展出一种在许多方面跟特里尔相似,但带有强烈的社会学偏向的场论。他在《路易·菲利浦统治下的词汇和社会》和《词汇学的方法》里具体说明了他所采用的方法的有效性和理论根据。他同意特里尔的意见,认为必须把词看做场的成分,不过他把场定义为“社会区域”(secteur social),认作社会学的单位。他说:“我们建议不再把词看做孤立的事物,而是看做更重要的整体内部的一个成分。我们从社会结构分析出发,把这些整体按层次分类。”他所采取的词汇学方法,第一步是划定要研究的时代期限。他把法语的历史分为大致与年代相当、长度相等的小段。在每一时期里,进行社会学的分析都可揭示出一种层级体系,在这个层级体系内,单个词按某种模式排列成各个概念范围。为了确定各个场的结构,他还提出两个新的概念,即“见证据”(mot-temoin)和“关键词”(mot-clé)。前者指表示刚显露的新概念的词,如十九世纪二十年代经济生活中的magasin(仓库、商店)。后者指表示关键意思的、极有吸引力的、集中体现某一代人理想的词,如十七世纪的honnete homme(绅士)或十八世纪的philosophe(哲学家、指当时教人赌博的师傅)。(18)

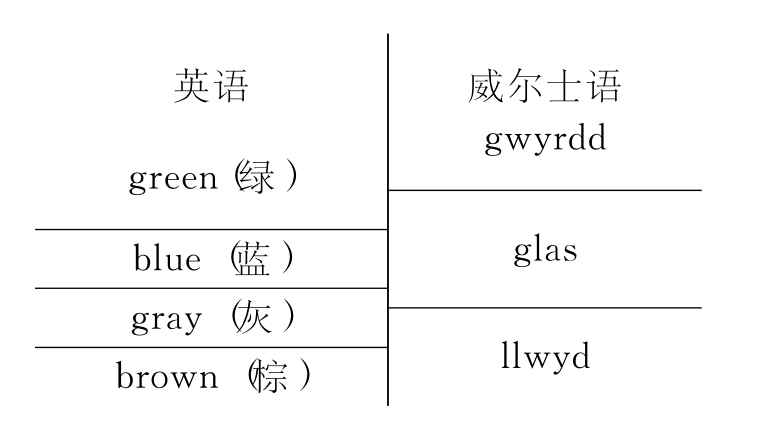

此外,近几十年来学者们对颜色词场的研究特别重视,并从中得出了一些颇有理论意义的结论。一些学者发现,各种语言的颜色词场组成成员的数量相差很大,英语的颜色场含十一个词:black(黑)、white(白)、red(红)、green(绿)、yellow(黄)、blue(蓝)、brown(褐)、purple(紫)、pink(粉红)、orange(橙)、grey(灰),而菲律宾的哈努努语只有四个颜色词(大致相当于白、黑、红、绿),新几内亚的茄莱语只有两个颜色词(相当于白、黑)。而且一语言与另一语言的颜色词的所指不相对应。我们不妨再看一下叶尔姆斯列夫的那个例子(19):

可以看出,两种语言没有一个颜色词是完全对应的。特别引人注目的是,威尔士语的glas既相对于英语中的blue,同时又包含了green和gray(20)。在其他语言之间,情况也相类似,如英语的brown,在法语中也没有对应词,得视具体使用场合译为brun(褐色)或marron(栗色),甚至jaune(黄色)。各语言的颜色词场的构成及场内成员的关系显示出明显的差异,一些学者认为这是证明语言特殊性的最好材料。

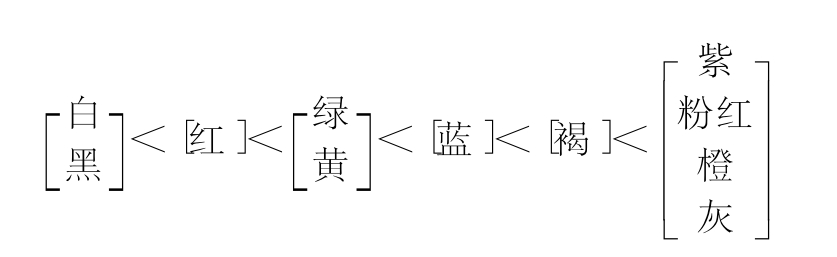

可是,令人感兴趣的是,伯林(B.Berlin)和凯(P.Kay)一九六九年提出了一个完全相反的观点。他们调查了九十九种语言,得出结论说,总共只有十一种颜色范畴,各种语言的颜色词场都是对这些基本范畴选择的结果。他们还声称这些范畴有一种顺序,即如图22所示。

图22

符号“<”的意思是:如果某种语言有右边的一个颜色词,那么它一定也有左边所有的那些颜色词。例如,某种语言如有“绿色的”这个词,就必有“红色的”。由此可以证明,各种语言都是从一套共同的范畴中取得自己的次范畴的,各种语言的不同仅在于对这些次范畴做怎样的选择以及表达这些次范畴的组合方式的不同。一些学者认为,伯林和凯对颜色词场的论证正是说明语言“普遍性”的最合适的例子。(21)

上述材料充分显示出,语义场论是一种颇具吸引力的理论假设。

然而,语义场论也日渐显露出它的缺陷。最大的问题是找不到确定语义场的明确标准。语义场的确定,是语义场研究的关键问题之一。究竟依据什么标准确定某个场的存在?如何划定场的范围(界限)?如何确定一个场所包含的具体成员?在迄今所做的分析中,研究者大都是从概念角度确定场的,如颜色、亲属、家畜、居室、坐具、时间、空间、烹调、美、智能等等。这就是说,研究者凭经验或依据别的学科已定的范畴(如社会学、美学、生物学、政治学……)选定一定的概念范围,就划定为某个场。有些范围有某种物质的根据,形成一定的自然界限,如颜色场等等。有些由文化因素形成的场,如军阶、官阶、职称,是有严格划定的界线的,从某种意义上说,也有一定的根据。但大多数概念范围,尤其是抽象概念的范围,并没有上述物理上或文化上的依据,可以说没有任何客观标准。由此确定这些领域的场就带有很大的主观任意性。场内成员的确定,困难也很大。部分学者(包括特里尔)是完全凭直觉圈定,但大多数学者还是努力寻求某种语言学的方法,或者至少可以说是客观的方法。如美国人类学家郎斯伯里(F.Lounsbury)等人在亲属词场的研究中,是主要依据下述两点来确定场的成员的:一是由姻亲关系形成的亲属,另一个是由血缘关系形成的亲属。这虽然不是语言学上的依据,但应该说是客观的标准。不少学者曾经花大力气寻找语言学的标准,企图从分析词源、派生等形式入手,但结果均不尽如人意。在实践中,大多数学者还只能从概念入手,这也是迄今为止场的研究仍局限于颜色、亲属、军阶、家畜、居室、坐具等极小的领域内的主要原因。

此外,语义场与概念场的联系和区别也不十分清楚。特里尔的主要缺点之一,就是常常混淆词义的分析和概念的分析,由此并引出了把语义场和概念场视做完全包容、对应的僵死观点。由多数学者的实践来看,语义分析从概念分析出发似乎是不可避免的途径,但两者究竟如何区别?从概念入手分析得出的结论,在语言学上是否有意义?这些都是有待深入探索的问题。

总之,语义场论的理论和实用价值,始终面临着严峻的考验,仍有待于进一步检验。然而,正如乌尔曼指出的,尽管存在着种种问题,“场的理论在近代语义学中仍然是最有成果的经验之一,并且在一个世纪的四分之一以后,它并没有失去它的势头。”(22)

参考书目:

J.Lyons,semantics,Vol.Ⅰ中的《语义场》一节,俞如珍译,见上海外国语学院《语言学和外语教学资料》1984/3。

F.R.Palmer,semantics的第四章,林书武摘译,见《国外语言学》1984/3。

S·乌尔曼《语义学的最近发展》,岑麒祥译,见岑麒祥《国外语言学论文选译》,语文出版社,1992年。

袁杰、李治《特里尔》,见赵世开主编《国外语言学概述》,北京语言学院出版社,1990年。

刘叔新《汉语插写词汇学》第十章,商务印书馆,1990年。

贾彦德《汉语语义学》第六、七章,北京大学出版社,1992年。

【注释】

(1)E.Nida,Componential Analysis of Meaning,1975,p.229,见《语言学动态》1978/4,p.18。

(2)参见徐志民《欧美语言学简史》第四章,学林出版社,2005年。

(3)见Cl.Germain,La sémantique fonctionnelle,法兰西大学出版社,1981年,第41页。

(4)索绪尔《普通语言学教程》,商务印书馆,1985年,第174、162页。

(5)转引自J.Lyons,Semantics(Ⅱ),见《语言学和外语教学资料》1984/3,上海外国语学院外国语言文学研究所语言研究室编印,第52页。

(6)参见赵世开主编《国外语言学概述》,北京语言学院出版社,1984年,第330页。

(7)转引自J.Lyons,Semantics(Ⅱ),见《语言学和外语教学资料》1984/3,第54页。译文略有改动。

(8)J.Lyons,Semantics(Ⅱ),8.4,中译文参见《语言学和外语教学资料》1984/3,第57-60页。

(9)参见J.Lyons,Semantic(Ⅱ),8.4;Cl.Germain,La sémantiqne fonctinnelle,p.42。

(10)W.Porizig,Das Wunder der Sprache,Berne:Francke,1950,p.68;转引自J.Lyons,Semantic Vol.Ⅱ,8.5。笔者据该书法译本译。

(11)这类搭配关系在各种语言中都有不少,如汉语中的“咪咪叫-猫”、“(喔喔)啼-公鸡”、“梳-头(发)”等等,都构成小小的组合语义场。自然,“金黄色-头发”只在西方的某些语言中才有较紧密搭配关系,如英语的blond和hair。在汉语中,只有“黑色-头发”才有这种关系。刘叔新在分析汉语词汇的结构组织时,提到一种“特定搭配组”,如“理-头发/发”、“闯-祸”等,以及“单向依赖组”,例如“唱-歌”、“箭-射”、“滗-汤/药汤/酒”等等,看来都可视作组合语义场。参见刘叔新《汉语插写词汇学》,商务印书馆,1990年,第337页。所举汉语例,见该书10.2节、10.4节。

(12)L.Hjelmslev,Pour une sémantique structurale,in Essais linguistiques,ditions de Minuit,1971,p.119.

(13)参见S·乌尔曼《语义学的最近发展》,见岑麒祥《国外语言学论文选译》,语文出版社,1992年。

(14)K.Baldinger,Vers une sémantique moderne,ditions de Klincksieck,1984,p.85.

(15)转引自G.Mounin,Clefs pour la sémantique,Seghers,1972,p.52。

(16)Cl.Germain,La sémantiqne fonctinnelle,法兰西大学出版社,1981年,第135-136页。

(17)转引自赵世开主编《国外语言学概述》,北京语言学院出版社,1990年,第359-360页。

(18)此段据乌尔曼《语义学的新近发展》一文编写,中译文见岑麒祥《国外语言学论文选译》,语文出版社,1992年,第190-191页。

(19)L.Hjelmslev,Prolégomènesàune théorie du langage,ditions de Minuit(1968 -1971),p.71.

(20)参见F.R.Palmer《语义学》,见《国外语言学》1984/2,第17-18页。

(21)参见F.R.Palmer《语义学》,见《国外语言学》1984/2,第17-18页;利奇(G.Leech)《语义学》,李瑞华等译,上海外语教育出版社,1987年,第38页。

(22)S.Ullmann《语义学的新近发展》,见岑麒祥《国外语言学论文选译》,语文出版社,1992年,第190页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。