4.2.1 词目翻译的等值性

为什么说词目的翻译是语言的翻译呢?让我们先看一下语言的特点,根据索绪尔给“语言”所下的定义,语言具有社会性,它与社会紧密联系,互相依存;离开社会,就无所谓语言;没有语言,社会也无法存在和发展。语言具有全民性,在社会发展的一切阶段上语言都是为某一言语社团的全体成员服务的。(方梦之,2004:154)我们知道,词目的翻译是在静态中进行的,它只揭示原语词的概括特征和概念特点,词义是一般的,概括的,是客观事物在人们头脑中概括的反映(黄建华等,1997:153)。与为古文献进行注疏的“随文生训”不同,词典排除个别人在某种特殊语境下所赋予语词的特殊意义,词典只注释社会公认的意义,并不试图展现该语词在具体上下文中可能的各种译法,避免以偏概全、以个别代一般。因而词目符合语言的一般特点,在这个意义上可以说词目的翻译是语言的翻译。

词目及释义是词典的核心部分。词目翻译不仅要译出源语词目的释义,而且还要力求规范恰当的目的语对等语。双语词典中词目的翻译特别强调等值性,等值性是词目译文的基本核心和重要前提。

刘宓庆(1999:41)认为翻译的实质是双语间意义的对应转换,所谓意义包括“概念意义、语境意义、形式意义、风格意义、形象意义和文化意义”。刘宓庆所强调的意义转换是建立在诸多层面和方位上的语际活动,“翻译”活动涉及从形式到内容、从语音到语义、从达意到传情、从语言到文化。但是由于双语词典与普通作品有别,词目的翻译没有上下文作为语境,但同时又必须通过各种词典学手段体现出两种语词在语义、语法、语言色彩等方面的细微差别,因而还是具有词典学针对性的划分更为合理,黄建华等(1997:153)将双语词典词目翻译的等值性的表现划分为三个层面:语义等值、语体等值和语用等值。

4.2.1.1 语义等值

如上文所讨论,某语词在特定语境中偶然的译语不应成为词目具有概括性的译文,词目的翻译要讲究释义与词目之间概括性、普遍性涵义的等值,是共性的提炼和归纳。比如“dry”做动词时根据不同的上下文可以翻译成“吹干、烘干、晒干、风干、烤干”等等,但是作为词目的释义,仅需要给出概括性的“(使)变干”即可,没有必要将各种手段和方法都一一列举,而实际上这也是不可能的(更多的译法可以通过例证略加体现)。词目的翻译必须概念对等、措辞清晰、明白无误。

其次我们发现,词目翻译中有这样一个事实:对等语的同义反复具有加强语义、排除歧义的作用。由于语词内在语义的丰富性,如果给词目只提供一个对等语有时非常冒险。比如“sol-emn”如果只给出一个对等语“严重的”,那么就会遗漏很重要的信息,有可能误导使用者;因此应该列出“严正的;庄严的”,反复加强它们所描绘的语义复叠部分,使读者认识到真正的语义。另外,如果目的语词是多义词要注意提供两个以上的对等语以限定语义。比如翻译动词“sting”,如果仅给出“刺”一个对等语,很容易造成语义含混。我们知道“刺”是多义字,根据《现代汉语词典》(2001)“刺”有七义,那么到底“sting”是指“刺激”还是“暗杀”、“侦探”还是“讽刺”呢?因此必须给出多个对等语(“蜇;螫;叮”)以限定语义。

再者,翻译中不宜采用目的语语词过于边缘的引申义。比如虽然“oil”在美国俚语中可以指“钱财”,但用在翻译词目“钱财”时最好还是回避“oil”这个单词,以维护词典的规范性。

为了达到语义等值,词典编者首先必须准确领悟源语语词的内涵,然后以最简洁、概括的方式表述出来。

4.2.1.2 语体等值

文学作品主张风格翻译。对于文学作品来说,风格是“作家的精神面貌的显现,作家的社会观、审美观和创作个性的表现;作家的风格就是作家的形象,就是作家作为社会人和艺术家的风貌。作家的风格总是要具体地表现在作品的语言形式中,也就是表现在一定范围内的词语、句型、修辞手法和艺术手法的性质及其重复频率中。”(张今等,2005:83)

文学翻译的任务不仅限于传达原意,而且应该把握原文的总体风貌,包括:用词倾向、句式特点、修饰手段、表意方式等方面的问题,使译文尽可能适应原文的总体风貌。也就是说,译者在翻译时,不仅要获取原作的语义信息,而且还应该获得原作的文体信息。古罗马著名演说家、修辞学家和翻译家Cicero认为,在翻译中既要保持原作的内容,又要保持原作的形式,但是这种“保持”也不是字当句对,而是保留语言的总的风格和力量。“没有风格的文学翻译作品是永远不可能列入本民族的文学宝库的。”(张今等,2005:85)

翻译理论家们提到的“总体风貌”、“风格”也就是词典学的术语“语体”(style),是语言的修辞层面。两种语言的转换中,除了要努力做到语义等值以外,还应当尽可能达到语体上的等值。

如“pindling”是美国口语词,意为“弱小的;虚弱的;多病的”,但是如果以书面语词“羸弱的”来翻译的话就难以达到语体上的等值;“jingled”是美国俚语,意为“喝醉的”,若以“微醺的”来释义,就与源语语词的语体不能达到等值。

有的翻译家提出以文言译文言,以白话译白话,虽然这种观点在文学翻译中遭受到一定程度的质疑,特别是有些翻译家尝试拟古之译(pseudoclassicism),但如果把握不好度的话,就会失去对当今时代的意义。但是,“以文言译文言,以白话译白话”对于双语词典词目的翻译来说,却有其一定程度的适用性,这样更符合词典提供对等语的功能,同时也更符合读者的需要。

当然,不是所有语词的不同语体在目的语中都有相应语词与之匹配。当遇到对应语体语词空缺时,词典编者应以中性的一般概念来翻译,辅之以相应的语体标注(如“〈诗〉”、“〈口〉”、“〈书〉”、“〈方言〉”、“〈行话〉”等)。

4.2.1.3 语用等值

黄建华等(2001:123)对“语用等值”的定义是“词目的译文应与原语词一样,在行文中具有语用价值,也就是说,它必须具有词的基本功能——称名功能”。单语词典的释义以解释法、描述法、或下定义法完成,不具有称名功能。以“书”为例,“古书”的“书”在《现代汉语词典》(2001)中的定义为“装订成册的著作”。但在实际使用中我们可以说“他读了很多书”,但不可以说“他读了很多装订成册的著作”。双语词典对词目的翻译要力求达到语用等值,尽可能使双语词典能够发挥它的重要功能,即提供具有称名功能的对等语。

当然由于语言和文化内在的特质,有很多词的确难以翻译成为目的语中语用等值的对等语。双语词典中经常不可避免地使用“一种……”、“a kind of…”、或其他解释性译文(汉英、汉法等词典中常将此种译文用斜体排版)。比如“何啻”是书面语,是用反问的语气表示“不止”。它在英文中很难觅得对等语,《新时代汉英大词典》(2000)给它的释义是:

何啻 〈书面〉used in rhetorical questions or statements for emphasis

这样的情况虽然有一些,但笔者认为,如果可以避免,双语词典

的编者应尽可能避免解释性的译文。出于词典的实用性考虑,我们应该坚持的原则是尽可能提供语用等值的译语(包括直译、意译和音译等),然后再在括号内辅以必要的补充信息,如:

黑斤 Heijin[historical name for赫哲族]

汉缺 a Han vacancy[vacancy of office supposed to be assumed by a Han official in the Qing Dynasty(as contrasted to满缺)]

这样做的目的无疑是出于“用户友善”(user-friendly)的考虑,尽可能使译文做到语用等值,使释义具有称名功能。对于双语词典来说,释义的称名功能主要体现在“可嵌入性”,释义应该可以被代入待查资料,而在语义和语法上都达到通畅。

4.2.1.4 语法功能等值

对于双语词典词目翻译的等值研究,黄建华等(2001)主要从语义等值、语体等值和语用等值这三个层面来论述。但是,对于双语词典词目的翻译来讲,还有一个非常重要的层面,即语法功能层面的等值。

4.2.1.4.1 语法功能等值的重要性

Л.谢尔巴在《法俄词典》再版前言中强调指出:“翻译不应是解释,而是以相应的语法形式译出实用的译文。”(转引自兹古斯塔,1983:432)大家知道,词典的功能是为读者提供准确的语言信息,而语法作为重要的语言信息内容,必须得到词典编纂者及研究者的重视。

一部理想的双语词典,不仅须提供汉语词目的对等语,提供必要的例证及翻译,而且还须提供必要的语法知识,以方便读者正确运用词典信息,真正为读者服务。

而实际上,在双语词典的编纂实践中,编者们早已在关注语法功能等值的问题。比如,我们往往以名词译名词,以“……的”来译形容词、以“……地”来译副词(如英汉词典中),动词则以及物译及物(如以“laugh at;sneer at”译“嗤笑”)、以不及物译不及物(如以“succeed”译“成功”)等等,这样做的目的就是要达到语法功能层面上的等值。

4.2.1.4.2 汉英词典语法功能等值的难题

目前,英汉词典在达到语法等值方面的操作已经比较成熟。但是汉英词典达到语法功能等值至今仍然是非常棘手的问题。诚如陈楚祥教授(1995:8)所指出的,“当前我国双语词典的编纂出版和研究中的一个薄弱环节是汉外词典”。华东理工大学外语学院的刘全福教授也曾提出一个非常有代表性、同时又是非常尖锐的问题:“为什么同样是双语词典,汉英词典就不如英汉词典那么准确、方便呢?”[3]这其中的原因非常复杂,虽然某些汉英词典在编纂中可能出现的这样或那样的具体问题,致使释义不准、使用不便,但是其中最重要的,归根结底恐怕还是汉英语言的不同特点所造成的。汉语与英语分别属于汉藏语系和印欧语系,从发音到语义、语法、修辞等都存在着迥然的差异,而其中最复杂的恐怕还是语法的差异。目前,汉英词典尚未完全攻克语法功能等值的难题。

(一)词类标注的问题

而对于具体的编纂来说,语法的问题最集中地体现为如何表现词类的问题。陈楚祥认为,词性是一部汉外词典所提供的语法知识中“最基本的”信息;(陈楚祥,1997:35)陆嘉琦也提出,积极型汉外双语词典中“语法标注的内容,首先当然是词性”。(陆嘉琦,1997:49)对此,国外的词典学家很早就提出过呼吁,“1992年在瑞典召开的第一届汉外词典研讨会上,许多国家的代表都强烈希望能早日解决汉语词类划分问题。”(陈楚祥,1997:36)

然而,这个问题不仅是汉英双语词典要考虑的问题,也是汉语单语词典已经在摸索的课题。如果我们看一下目前国内权威的四部汉语字典或词典——《新华字典》(1998)、《现代汉语词典》(2001,以下简称为《现汉》)、《现代汉语大词典》(2000)和《汉语大词典》(2000),就会发现除了少数词类外,绝大多数词条或字头并没有给出词类标注。以《现汉》为例。《现汉》是我国较早有词性标注意识的语文辞书,早在正式开编之前,吕叔湘先生对标注词性就有所考虑,一是打算区别词与非词,二是打算逐一标注词性,并对此做了详细的设计,在初稿中也予以贯彻。但是在实际标注工作中吕先生发现困难很多,很难处理好,“同时也觉得对于从小就学会说汉语的读者,这两件事在学话和读书的时候已经基本上心领神会,犯错误的机会不大,因此就作罢了”。虽然没有实现全面标注词性,但是吕叔湘先生对虚词的词类标注仍然做出了要求。他说,“虚词如不利用词类名称,会给注解造成困难,可以把词类名称用作注解的一部分”。(李志江,1999:27)后来,《现汉》不仅标注了所有虚词的词性,而且也标注了实词中的代词和量词,没有标注的只有名词、动词、形容词和数词(但是在数词的注释中有“数目”字样)。但凡是标出词类的词目或义项,都强调其系统性;未标出的,也尽可能在释文当中体现出词性的特点——在释义时尽可能使用相同词性的词或短语,以形容词对形容词进行释义,以动词对动词进行释义,等等,如下例所示:

丰沛 (雨水)充足

示警 用某种动作或信号使人注意(危险或紧急情况)虽然没有使用显性标注——即直接标注词性,但是词典等于采取了一种隐性标注的方法——即不直接标出词目词性,而是通过释文的语法功能来提示词目的词性,给予读者相当多的语法信息。

其实,早在20世纪三四十年代,《国语辞典》、《王云五大辞典》就已经开始尝试词性标注了,1981年台湾出版的《重编国语辞典》也是这样做的。90年代以后,国内词典在标注词性方面又推进了一大步。一方面,用于对外汉语教学的词典多数标注了词性,如《现代汉语常用词用法词典》(李忆民主编)、《汉语8000词词典》(刘镰力主编)、《HSK词语用法详解》(黄南松、孙德金主编)。但是这些词典因收词量小,基本上都在《中国汉语水平考试词汇大纲》8822个词的范围内,因而标注词性的难度相对较小。(孙德金,2004:43)除了对外汉语教学词典之外,90年代后还有一批中型词典也实现了全面标注词性。其中有《实用汉语词典》(新蕾出版社,1992年10月)、《古今汉语字典》(《汉语大词典》出版社,1993年9月)、《现代汉语用法词典》(江苏少儿出版社,1994年2月)、《现代汉语学习词典》(上海外语教育出版社,1995年7月)、《新编古今汉语大词典》(上海辞书出版社,1995年11月)、《现代汉语规范字典》(语文出版社,1997年12月)和《现代汉语规范词典》(外语教学与研究出版社、语文出版社,2004年1月)。

但是至此我们并非就可以宣布,全面标注词类已经取得了全面胜利。实际上,对于词类标注的问题,我们只不过刚刚是万里长征走完了第一步而已。目前来看,全面标注词类还有很多不完善之处。例如,由中国社科院语言研究所编写的《现代汉语规范词典》(参见附录-4)凝聚了我国老一辈语言学家的心血和研究成果,实现了词性的全面标注,“往词性标注上迈出了艰难而可喜的一步”(陆俭明,2004:40),但是其中也存在着不少有失规范之处。比如该词典把“学术报告”的“报告”标为名词,而将“方言调查”里的“调查”标为动词,不知有何依据,难以令人信服。其实,这种例子还很多,由于篇幅所限,不能一一卒举。

再者,如果比较目前已经标注词性的几部辞书,我们不难发现,词典之间的词性标注存在大量的差异,对于相同的词汇,不同的词典居然标注了不同的词性。比如,根据马彪等(2002:73—80)所做的抽样统计,在他们所考察的可能具有名词、动词、形容词、介词词性的309个词中,《现代汉语学习词典》(1995)和《新编古今汉语大词典》(1995)不一致的词有52个,约占总数的17%。(详见附录-7)比如,“反感”一词《现代汉语学习词典》标为形容词,而《新编古今汉语大词典》则标为名词;“对话”前者标为名词,后者标为动词,等等。如此多的不同之处,大大降低了词典的权威性。词典被读者奉为圭臬,本该为读者提供语言使用的絜矩之道,如果词典之间存在大量相互矛盾之处,不光不能为使用者解惑,反倒会增添不少疑惑。

《现代汉语学习词典》(1995,参见附录-3)近年来在国内影响比较大,不啻是一部优质的汉语词典,同时还可视为一部汉语语法指南,编者试图通过一套自在完整的语法体系来解释词目和例证。在该词典的前文部分专门设有“关于词典标注字词、词类、结构、句型的说明”,规定了汉语词类的划分法(“动词、名词、数词、量词”等15种词性)、词语结合的结构类型(“联合结构、偏正结构”等7种结构以及“方位结构”等3种特殊性质的结构)、句型(10种主谓句、2种非主谓句、10种名词句型、19种动词句型、9种形容词句型)。请看以下词条的处理。

【唱∧歌】[动]〈不及物〉依照乐律发出声音。[例]弟弟喜欢~,妹妹喜欢跳舞。(“动”句3)/他一边洗衣服,一边~。(“动”句1)/他唱的歌真好听。上例中条目“【唱∧歌】”中的符号“∧”表示该词是当中可以拆开使用的离合词,“[动]〈不及物〉”说明词性,(“动”句3)和(“动”句1)表示句型类型——“谓宾谓语式”和“无宾谓语式”。在汉语语法的争议至今纷纷扰扰的大背景下,该词典编者的大胆尝试非常难能可贵。然而,该词典中的一些界定很难得到认同,比如将“卫兵警惕地注视着周围的动静”中的“警惕”、“失败是成功之母”中的“失败”注为动词。毋庸置疑,语言的规范仅靠某一本词典来厘定几乎是不可能的,需要语言学家、语法学家、特别是普通使用者的广泛认可。只有这样才有可能真正推广合理的语法规范,才有可能既适用于使用者的语言解码又适用于语言编码的活动。因此汉语词典的语法标注问题不可能一蹴而就,需要仔细论证、长期研究和开发才可能找到一条较为理想的解决途径。

陆俭明(2004:40)在“有关词性标注的一点意见”一文中说,《现代汉语规范词典》现存问题很大程度上是由于现代汉语词类的划分本身至今缺少一个“能获得学界一致同意、大家都能满意的划类方案和可操作的具体标准”。此言不仅道出《现代汉语规范词典》以及很多其他汉语词典词性标注问题症结之所在,同时也道出了汉英词典语法功能等值的难题所在,陆俭明说,“如果说这是问题,那责任与其说要让词典编写者来负,倒不如说应该由汉语语法研究者来承担。”

那么,汉语语法相关研究的现状如何呢?

(二)汉语语法相关研究之现状

最早的汉语文言语法专著《马氏文通》1898年至1899年由上海商务印书馆出齐,初名《文通》。1954年中华书局出版了章锡琛整理的《马氏文通校注》,1986年上海教育出版社出版了吕叔湘等整理的《马氏文通读本》。该书是我国语言学史上第一部成系统的语法专著。

自《马氏文通》诞生以来,关于汉语语法的研究可谓纷繁杂芜。目前,国内汉语语法界存在着不同的体系,各学派对词性的分类法、词性的看法存在很大的争论。笔者比较了几部语法书关于词类的部分,进一步得到了印证。有些学者的词性划分多达17种,也有的划分为11种,有按语义虚实划分的,也有按句法功能划分的。

《马氏文通》借鉴西方语法学,把文言文的词类分为以下九类:名词、代词、动词、静词、状词、介词、连词、助词、叹词。

张志公主编的《汉语知识》(1979)是张先生主持制定的《暂拟汉语教学语法系统》[4](1956,以下简称暂拟系统)的代表著作,书中将词分为实词与虚词,实词分为六类,将虚词分为五类:

实词:名词、动词、形容词、数词、量词、代词

虚词:副词、介词、连词、助词、叹词

1984年《暂拟汉语教学语法系统》又经重新修订,成为《中学教学语法系统提要》,增加了拟声词一类,这个12类的词类体系产生了很大影响[5]。

黄伯荣、廖序东主编的《现代汉语》(1980)在很大程度上继承了暂拟系统的观点,但是与《汉语知识》不同的是:

1)《汉语知识》将语气词作为助词的一部分,《现代汉语》则将其独立成一类;

2)《汉语知识》将叹词归入虚词类,《现代汉语》则归入实词类;

3)《汉语知识》将副词归入虚词类,《现代汉语》则归入实词类;

4)《汉语知识》除了一般动词外,还有三个附类:能愿动词、趋向动词、判断词,《现代汉语》则不收“附类”,将能愿动词归入助动词,其余归入动词[6]。

胡裕树主编的《现代汉语》(1981)在教学领域有很大影响,这本书将词分为13种,归为实词与虚词:

实词:名词、动词、形容词、数词、量词、副词、代词

虚词:连词、介词、助词、语气词、叹词、象声词

刘月华(1983)则划分了12种词性,却分属三大类——实词、虚词和叹词:

实词:名词、动词、形容词、数词、量词、代词、副词

虚词:介词、连词、助词、象声词

叹词

朱德熙在《语法讲义》(1982)中的划分可谓最繁复,他依照功能将汉语的词划分为实词与虚词两大类,但实词又包括体词与谓词,体词的主要语法功能是作主语、宾语,一般不作谓语;谓词的主要功能是作谓语,同时也能作主语和宾语。

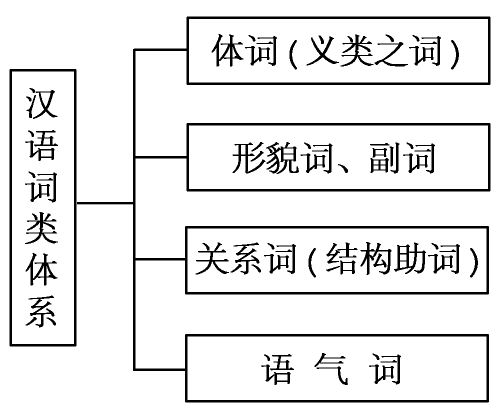

图4-2 朱德熙的词类划分(1982:40)

邢福义在《词类辩难》(2003)一书中将词划分为11种,这11种词又可以归纳为三大类——成分词(能单独充当句子成分)、特殊成分词(能单独充当句子成分,但具有特殊性)和非成分词(不能单独充当句子成分):

成分词:名词、动词、形容词、副词

特殊成分词:数词、量词、代词、拟音词

非成分词:介词、连词、助词

以上各家观点的分歧主要表现在:1)是否进一步细分名词?2)是否进一步细分形容词?3)是否进一步细分助词?(陆俭明,2005:42)

对这几个问题的不同考虑就造成了以上的不同词类划分。比如,一般的语法书都将时间词、方位词、处所词归入名词,而朱德熙先生则各自独立成类,跟指称类名词平起平坐。

这里列举的仅是主流观点中的几个典型代表,而在另一个阵营里,还有些语法学家的观点尤为独树一帜。譬如现代汉语语法学奠基者黎锦熙先生在1924年出版了中国第一部讲现代汉语语法的《新著国语文法》,把现代汉语词类分为九种:名词、代名词、动词、形容词、副词、介词、连词、助词、叹词,其基本类别与《马氏文通》相同,只是名称略有改变。

他提倡句本位思想,强调“依句辨品,离句无品”、“词无定品、句成品立”。在1956年《汉语的词类问题》(中国语文社编辑出版,第2辑)一文中,他又对词类划分进行了微观调整,将数词与量词独立,按照以下方法划分。

名物系:名词

动静系:动词、形容词、数词、副词

虚助系:代名词、量词、介词、连词、助词、叹词

黎锦熙先生主张将词汇放在上下文中判断汉语的词性,不赞成“琐碎地辨词类而拘泥难通”(2004:394)。但是,黎锦熙先生的语法观曾在50年代以后备受冷落,被批评为“模仿”西方语法理论和方法,他提出的“词无定品”的语法观至今还在国内受到过批评。但是,事实证明,黎锦熙先生提出的语法体系具有相当的合理性。1990年,电子工业部高级工程师吴蔚天在黎锦熙先生语法体系的基础上制定了一个“入句辨品”和“完全语法树”的汉英机译系统[7]。(黎锦熙,“序”,2004:3)这充分证明了黎锦熙先生的理论是一套完整的自在系统,具有相当的可操作性。

当代汉语语法观中最独辟蹊径的恐怕要算是申小龙先生。在“写给21世纪的第一部”《汉语语法学》(2001)中,他以文化的结构分析方法研究汉语语法,以纯中国文化的视角观察汉语,他认为汉语是“我们的母语,是我们的存在之家,是我们的文化认同。我们怎么可能割断自己与母语的联系,而把她像对待一种异族语那样作纯形式的分析呢?”(2001:001)他认为,“以神统形”是汉语语法重要的文化特征,现有的语法体系之所以不实用,关键在于它所用的西方语法“主动宾”那套“形摄”范畴与框架,游离于汉语组织的“神”之外。(2001:021)他进一步提出了一个独到的汉语词类体系(2001:382),归纳如下:

图4-3 申小龙的汉语词类体系

目前我们对词性的分类其实是舶来品,是向西方印欧语语言学研究学习的成果。我们知道,英语是重形合的语言,语法系统非常严密,词汇内部的曲折变化、词性划分、“人称-数”的搭配、句子的界定等等都有严格的规则;但汉语是重意合的语言,句子之间依靠语义贯通[8]。印欧语言的词汇有形态标记,在使用中有形态变化,因而形成了词类划分的起源和根据。而汉语则不同,汉语的词没有形态标记,词语在句中的使用与搭配非常灵活,有些语法学家认为汉语语法研究应该脱离西方的语法体系框架、探索自在的体系,这也不无道理。

不难看出,汉语的词类问题至今都没有盖棺定论。汉语学术界虽然曾经就汉语词类的问题进行过三次大的讨论(20世纪30年代、50年代和80年代),达成了一定程度的共识,但是还有部分问题没有解决,分歧依然存在。

(三)汉语词典标注词性的问题

汉语语法中词类划分的问题体现在汉语词典的编纂中,是这样两个难题:1)正确区分词与非词;2)处理好兼类词。

第一个难题看似简单,但是到了实际操作中就会遇到很多困难。由于汉语最小的单位是字,而有的字是词,可以单独表义,是语素;有的字则只是构成词的成分,不能单独使用。因此,标注时一定要有一个清楚的认识,该标则标,不成词的不能标。《现代汉语规范词典》(2004:22)在体例中就规定:“字头(词缀或非语素用字除外)和双音节词、多音节词均分义项标注词性。”

《现代汉语学习词典》(1995:5)分析了现代汉语中汉字的使用情况,将汉字分为以下四种情况。

1)可以单独成词的字,属于成词语素,如“人”、“大”、“走”等,用词性符号标示(如“[名]”、“[形]”、“[动]”等);

2)不能单独成词,只能充作构词成分,必须结合其他的字才能成为一个造句单位,属于不成词语素中的实语素,如“民”、“巨”、“行”等,用“[素]”标示;

3)词汇意义已经虚化,只能用作构词的辅助成分,表示某种语法的和词汇的辅助意义的字,属于不成词语素中的虚语素,即词缀,如“老”(~虎)等,用“[缀]”标示;

4)非语素字,即不含有意义,也不直接用作构词成分,单纯代表词中的一个音节,如连绵词中的字“琉璃”、“葡萄”等,用“[字]”标示。

但是在实际操作中如何划清词与非词的界限,仍然困扰着词典编纂者。

首先,既然编纂的是现代汉语的词典,就应该按照现代汉语的词类系统来标注。因为古今词汇之间存在种种差异,各自应有各自的词类系统,词典编纂者不应忽视古今词汇的差别而笼统标注。比如,“睫”字在现代汉语中已不能单独使用,因此不应标注词性。由于现代汉语演变至今,有大量的字已经不再单独使用,于是人们想当然地认为应该属于“词”的很多字都已经成为“非词”,如此一来,如何正确区分词与非词就变得愈加扑朔迷离。

其次,如何界定是否可以单独使用——口语中还是书面语中?一般使用中还是特殊情形中?比如“桃李”的“李”字,是该标“[名]”还是“[素]”?根据《现代汉语学习词典》(1995:6),“我们划分‘词’和‘素’的界限,遵守这样一条原则,即凡是只限于在特殊语境或在熟语才能单独使用的字仍一律划作‘素’”。但是该词典给“李”标出的是“[素]”,给“桃”、“橘”标出的却是“[名]”,让人匪夷所思。由于区分“词”与“素”依赖于语体、语境以及使用频率等问题,有时候很难划分。

第二个难题较之第一个难题则更是难上加难,首先具体地表现在如何界定兼类词;再者,对一个确定的兼类词而言,在某个具体的语境中究竟标注什么词性才合理。比如,汉语中既可以说“下午我有个彩排”也可以说“我下午彩排”。而在两句中,前者为名词,后者为动词,两者没有任何形态上、意义上的差异,却属于不同的词类。当我们处理类似于“彩排”这种兼属不同词类的词汇时,应该如何考虑该词的词性,是将其定义为动词好、还是定义为名词好呢,抑或两者兼顾?如果两者兼顾,是将两者置于同一义项下,还是分在不同义项之下?

先不急于回答这个问题,让我们先从这类现象开始讨论。研究之前,必须对这种同形态、同意义却兼属不同词类的现象进行明确的定义。

邢福义在《词类辩难》(2003:28)一书中使用了“同形异类现象”这个概念,所谓同形异类,是指词的形式相同,但实际上属于不同的词类:在甲语法环境中,是A类;在乙语法环境中,是B类。例如,“在边疆工作过三年”中的“工作”是动词,而“这几项工作都很重要”中的“工作”是名词。同形异类的词一般都是同源词,但是现在看来有的亲缘关系近些,有的远些。“同形异类现象增加了词的归类问题的复杂性。如果既有异类情况,又有难归类的问题,归类起来就更麻烦了。”(邢福义,2003:30)

王力先生(1957:16—18)认为,凡是有渊源关系的词,一般都“兼属两个以上的词类”;来源不同,或虽然历史上有一定关系、但一般人已意识不到的,算同音词,不是兼类,如“钢刀”的“刀”和“一刀纸”的“刀”。王力先生对兼类词现象进行了深入的剖析,然而,他在这个问题上提出的却是一个软标准,即以一般人是否意识到渊源关系作为划界标准。在操作中很难执行,如何找到合适的“一般人”的样本?如何获知一般人的主观意识判断?

吕叔湘先生在《汉语语法分析问题》(1979:17)一书中说:“词类不同就得算两个词。”这样观点指导下的词典编纂应该是,兼类词应该每类单列义项。

黎锦熙强调词类的划分应以语词在句中的功能为准,提出了“依句辨品,离句无品”。他认为,当一个词在句中作主语、宾语时为名词;作表语、定语时为形容词;作谓语时为动词;作状语时为副词。根据黎锦熙的观点,相当多数量的汉语动词自身都可用作同义的名词(如“思考”、“制作”、“比赛”、“证明”等等),绝大多数形容词也可用作副词(如“快”、“高”、“狼狈”、“优雅”等等)。汉语中的兼类词虽然总体数量不算庞大,但是绝大多数都是高频词汇,如果处理不当会严重影响词典的质量。

陆俭明(2005:47)根据不同需要对“兼类词”作了三种定义。

1)从本体研究的需要出发:指同一个概括词兼有两种词类特性的词,即指同音同义而词性不同的词。

2)从汉语教学的需要出发:指同字形、同音且意义上有极为密切关系而词性不同的词。

3)从中文信息处理的需要出发:指同字形、同音而意义不同或词性不同的词。

本书中所作的讨论是从本体研究的需要出发,因而符合陆俭明的第一种定义,即“兼类词指同一个概括词兼有两种词类特性的词,即指同音同义而词性不同的词”。

接下来,让我们来讨论对一个确定的兼类词而言,在某个具体的语境中如何确定词性。

以往在兼类词的标注问题上分歧较多,其根本原因无非是依据标准不一致,或编者之间的学识、经验与语感存在差异。比如,《现代汉语学习词典》(1995,参见附录-3)将“考试”一词定义为动词,而《现代汉语规范词典》(2004)则将其定义为动词和名词。

【考试】[动]〈不及物〉测验知识或技能的一种方式,有口试、笔试、现场作业等方式。[例]明天就要期终~了。/你要准时参加~。/~的科目不多。

——《现代汉语学习词典》(1995)

【考试】①[动]考查测试掌握知识、技能的情况磻学生们正在~。②[名]指考查测试活动磻星期一有数学~。

——《现代汉语规范词典》(2004)

《现代汉语学习词典》(1995:7)在“关于词典标注字词、词类、结构、句型的说明”中说,该词典划分词性“主要是依据词的组合关系”,并考虑到词类与句子成分之间的某种对应关系,如图4-4所示:

图4-4 汉语词类与句子成分之间的对应关系

而《现代汉语学习词典》(1995)按照其词性划分的依据,兼类词只标一种词性,而这种划分最大的问题则是,比如说,既然动词与名词的句子成分相同,那么名词与动词的区别何在?

而《现代汉语规范词典》(“前言”,2004:17)在标注词性时则是按照“词的义项标注词性。每个义项是特定的使用单位,具体的词性必然体现在义项的功能上。如果一个词具有兼类的功能,它们也只能分别体现在不同的义项上。”

由于两部词典划分词性所依据的标准不同,因此,就产生了不同的标注。而对于普通的词典使用者来说,他们使用词典前不可能像专业人士那样透彻研究编纂方针,因而不同词典各行其是的标注方法无疑会增加他们的困惑,令他们难以取舍。

同时,由于参编者之间在学识、经验、语感等各方面也因人而异,哪怕是同一本词典,不同的编者都可能会对同类型词目做出不同的处理。所有这些因素都使得我们不得不怀疑词性标注的研究成果究竟有多成熟。《现代汉语规范词典》“前言”(2004:17)中也声明,“我们不可能,也没有必要将词的全部兼类标出,我们只需标注常用的类别。”于是,我们会产生疑问,如果不能全部标出,那么,《现代汉语规范词典》标出的兼类词占兼类词总数怎样的比例?决定是否划分和标注的依据是什么?“常用”是指多大的使用频率?其实,准确的答案可能连编者都回答不出来。因为汉语语词千差万别,用法也千差万别,挂一漏万在所难免。问题是作为词典,疏漏之处过多则会使人对词典的参考价值不免产生疑虑。

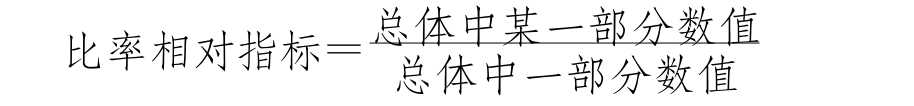

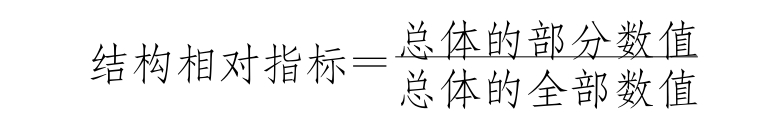

既然依据的标准不统一,再加上编者的个人学识、经验和语感差异,词性标注产生分歧在所难免,那么,是否可以寻找出某种统一的标准、客观全面的方法来确定兼类词的词性呢?马彪等(2002:79)认为,能较彻底解决问题的方法是在考查具有代表性的语料的基础上进行计量分析,也就是以频率统计的结果作标准来解决词性标注问题。(参见附录-8)他们在确定了要考察的有分歧的词的范围,并按词确定考察指标后,再利用计算机语料库和统计方法进行操作。语料库预先具备动态词性标注功能,操作时则只要确定统计指标就可以按词操作。具体的方法是在总体数量指标的基础上取比率相对指标和结构相对指标:

例如,“变化”一词在统计实验中共出现57次,其中合乎动词依据的11次,合乎名词依据的46次,那么,“变化”一词“动-名”的比率相对指标为11/46,即,动词使用率约为名词使用率的24%。

“变化”的动词用法为11/57,那么动词用法的结构相对指标约为19.3%;同理,名词的结构相对指标约为80.7%。

用上述方法统计之后,再采用合适的“取值法”——主观取值法与客观取值法相结合的划界标准。(马彪等,2002:80)这种基于语料库统计学数值的方法无疑增加了界定兼类词的科学性,但是语料库的建立是否达到理想的规模、是否能够保证足够的覆盖面,是最令词典编纂者头痛的问题。对于出现频率本身就比较高的词语来说,语料库完全可以提供足够的有效数据来界定词类,但是对于那些用法较为特殊的词语,如果搜集不到足够的有效样本,或错误分析了现有样本,极有可能得出有偏差的结论。比如,语料库确定形容词的依据之一是,用在“很”之后,如果搜集到了足够多的“很绅士”的语料,是否就意味着要将“绅士”界定为形容词?对于借助语料库技术界定兼类词,笔者认为,尝试和开发是必要的,而且随着技术的逐步改善,语料库技术辅助的词典语料搜集、语料加工与分析、词典编纂的前景,最终可能会取代传统的案头躬亲的编写方式。但是如果说它提供了完美的解决方案,至少目前看来还未必。应该相信,随着技术的不断完善,这种技术的准确率会进一步提高,但是对于词典来说,百分之七八十的准确率还远远不够。

除了“正确区分词与非词”以及“处理好兼类词”这两个难题之外,汉语词典标注词性还会遇到很多其他棘手的问题:

比如是否区别词与词组的问题。比如词与词组的界定很多时候非常困难,比如“中央空调”、“移动电话”是词还是词组?

再如词汇的归类标准是根据意义还是语法功能?这个问题在汉语语法学界也一直争论不休,有人认为只能以明确的语法功能而不是意义为归类标准,也有人认为应当以分析、解释意义为主,也有人提出两者并不矛盾,完全可以“实行意义和语法形式双重标准”。(李尔钢,2002:186)

所有这些都是汉语词典要标注词性必须妥善处理好的问题,否则的话,词典的标注很难成功。对于提供语言规范的词典来说,如果提供了很多的错误或可疑的信息,还不如根本不提供这些信息。

(四)汉外双语词典标注词性的问题

《简明古汉语词典》(1985)的编者非常大胆创新,为字头标注了词性(而次词目均未标词性)[9]。编者在前文的“说明”中坦言:

本词典试就字义在语法上的性质加注词性,以便读者加深对字词句意义的理解。因为是初次尝试,水平有限,这方面的资料又很少,少数词性各家且有争议,难以适从,总不免有欠妥之处。

编者所言毫不夸张,汉语词类的划分各有各说,更不要说具体应用于实际操作中了。由于《简明古汉语词典》只标注字头、而未标注次词目的词性,同时由于该词典是单语词典,标注词性虽然遇到一些问题,但远不如双语词典那么尖锐。

对于汉语为对象语言的词典——汉语单语词典、抑或是汉外双语词典,词性问题都非常棘手。除了也必须面对上文所讨论的“区分词与非词”、“处理好兼类词”等问题外,汉外双语词典若要标注词性还会遇到外语本位还是汉语本位的问题等。

目前,我国已出版的多数汉外词典都没有按严格意义给所收词目标注词性。从1978年初版的《汉英词典》(商务印书馆)到1995年修订版(外语教学与研究出版社),再到2000年出版的《新时代汉英大词典》(商务印书馆),都采取了吴景荣先生提出的只标注七种词性——助词、象声词、量词、叹词、连词、副词和介词——而其余不标的方式。吴景荣先生对此解释说,“这是因为汉语词性问题比较复杂,其中最难定的是动词、形容词和名词,常常要根据一个词在句子中的功能来定。”(吴景荣,1980;姜亚军等,2004:55)另一位国内著名双语词典学研究者黄建华先生在谈及《现代汉法大词典》的编纂设想时指出,“鉴于汉语的词性复杂,各家意见不一,本词典属较大型的词典,所收词目数量相当庞大,深恐如不自量力,硬要加以一一标注,难保不会挂一漏万,以偏概全。”(黄建华等,2000;姜亚军等,2004:55)

但是,词性标注的问题已经越来越多地受到关注。目前,有些词典已经做出了大胆的尝试。如由上海交通大学出版社出版、吴光华主编的《汉英大辞典》(1993),由汉语大词典出版社出版、美国著名语言学家和汉学家德范克(John De Francis)教授主编的《ABC汉英词典》(1997)对所有词目都标注了词性,外语教学与研究出版社也推出了全面标注词性的《新世纪汉英大词典》(2004)。对于标注词性的做法,国内研究双语词典的学者普遍认为这顺应了“现代词典编纂的大趋势”。(张晓颖,2005:95)那么,汉外词典全面标注词性是否达到了令人满意的效果呢?

以《新世纪汉英大词典》为例(参见附录-5)。该词典在“读者第一,注重实用”的编写思想指导下,全面标注了词性,“以使条目释义更严谨、准确、科学”(《新世纪汉英大词典》,“前言”,2004:7),实现了汉英词典的一次重要突破。但是仔细研究之后会发现词典在处理词性问题时也不乏事与愿违的操作。比如词典中分词性处理了“改革”、“裁定”、“凋零”、“雕刻”、“贿赂”、“浑然”、“污染”等兼类词,但是对于另外一些兼类词却未进行进一步的词性划分(“研究”、“彩排”、“调查”、“改进”、“侮辱”、“盈余”等),特别是有些处理颇令人匪夷所思:“思考”只标出了动词性,而“思维”却标出了动词、名词两种词性;“警告”给出动词、名词词性,但是“警示”却只标出了名词词性。同时,还有相当多的词性标注不够准确或存在疏漏。比如,“人琴俱亡”、“人情练达”、“不得不”等未做任何标注;将“吓人”、“喜人”标作“形容词”,却将“烦人”标作动词;“热心公益”、“热心世界和平”、“热心公共事务”中的“热心”显然是动词,而词典并未单列。

但是,汉英词典标注词性遇到的最独特的难题,恐怕还是英语本位还是汉语本位的问题。由于汉语与英语分属汉藏语系和印欧语系,其语法系统存在很大的差异,词性体系也不可能一一对应,于是就产生了这样一个问题,应该从汉语还是从英语的语法角度标注词性?

让我们先来看一下汉语单语词典的做法。《现代汉语规范词典》(2004)对“高兴”一词的处理:

高兴 ①[形]愉快而兴奋磻老战友见面非常~∣高高兴兴去上学。②[动]喜欢;有兴趣(做某事)磻你~去哪就去哪。

可见,词典对第一条义项的例证显然包含了“高兴”一词的两种句法功能:形容词谓语式和状语式。根据权威汉语语法专家(胡裕树,1995:288)的界定,“高兴”无论在“我很高兴”,还是在“我高兴地回答”中都应该是形容词。然而,其对应词的情况在英语中却属于不同词类:“I am happy”中的“happy”是形容词、“I answered happily”中的“happily”是副词、“It is not easy to find happiness in ourselves”中的“happiness”是名词。那么我们在标注“高兴”时是应该按照汉语语法系统归类、还是按照英语语法系统归类呢?

第一种方法是以汉语语法为依据的标注方法,是汉语本位的。如果按照汉语语法的归类,纯粹的汉语本位法[10]可以将“高兴”处理为:

高兴 ①[形]happy;pleased;happily;cheerfully;hap-piness;cheer②[动]be willing to;be happy to

这样一来,就使得在定义中出现了三种不同词性用来解释同一个义项——happy与pleased是形容词、happily与cheer-fully是副词、happiness与cheer是名词。由于英语与汉语在词性分类上的差异,词性分类也不相同。如,汉语词典现行词性划分中最常见的分法是12类:名词、动词、形容词、数词、量词、代词、副词、介词、连词、助词、叹词和拟声词。而英语中的词性则明显不一样,比如《英汉大词典》(1993)在“体例说明”中指出,该词典一共用了九种词性分类:名词(n.),动词(vt.,vi.,v.,aux.等),形容词(a.),副词(ad.),冠词(art.),代词(pron.),前置词(prep.),连接词(conj.)和感叹词(int.)。尽管存在这些差异,汉语本位法始终考虑的是汉语语法体系的完整,而不会受英语词类划分法的差异影响。

实际上,上例中“高兴”的纯汉语本位标注法是一种理想状态。在汉英词典的编纂实践中,没有哪一部词典会采用这种关系混乱、浪费篇幅的方法,笔者也不赞成。其实,这种释义在很大程度上只不过是派生词的罗列而已,而英语单语词典也往往并不重视这种单纯的形态变化,与其罗列各种派生词(如“hap-py;pleased;happily;cheerfully;happiness;cheer”),还不如只列出最重要的对等语词性(此处应该是形容词,即happy和pleased的词性),而这点对于编者来说并不难判断。

第二种标注方法是按照英语的语法习惯划分词类,是英语本位的标注法,比如:

高兴 ①[形]happy;pleased②[副]happily;cheerfully

③[名]happiness;cheer④[动]be willing to;be hap-py to

或

高兴 ①adj.happy;pleased②adv.happily;cheerfully

③n.happiness;cheer④v.be willing to;be happy to

以上两种英语本位的标注方法便于读者更准确地理解和使用释文。而他们之间的差别是,前者采用了中文的词类符号,而后者则采用了英语的。而采用了英语词类符号的则是一种更加纯粹的英语本位的标注方法。

陆嘉琦(1997:49)认为,供学习汉语的外国人使用的汉英词典“应该是对汉语词(即词目词)而作”,换句话说,应该是汉语本位的。他进而提出,

……音、形相同而词性不同的,似可先按意义分立义项,再在义项内按词性分别给出对应外语词。对于那些本身不是词的单字,要说明它们在构词中的作用。如果词目是个词组,则最好要加上标记,还要说明是由哪几个词组成的,它们各具有什么词性,这样便可使用户区分清楚词组及由词组发展而来、在现代汉语里已经独立的词(如“吃早饭”与“吃醋”、“吃饭”、“吃素”等)。动词的主动、被动意义以及及物、不及物等,也需要一一标明。单字词条最好还能介绍一下笔顺。

此外,陆嘉琦(1997:49)还提出,供学习外语的中国人使用的汉英词典,“语法标注应该是对外语词而作,而对汉语则无必要”,换句话说,应该是英语本位的。而且“若与汉语词目(或其义项之一)对应的外语词不止一个,则对每一个词都要逐一给出语法标注。”他认为,

语法标注的内容,首先当然是词性,其次是有关此法范围的说明(如名词的可数与不可数、动词的及物与不及物,等等),再次是不规则的词形变化形式,以下是语法搭配特点,等等。

陆嘉琦先生提出的是两个理想化的模型,有很强的借鉴意义,但是在实际操作中完全贯彻执行还有不小的难度。而且在词典编纂中,有不少词典所设定的目标使用者兼顾学习外语的中国人与学习汉语的外国人,同时还一定包括专门研究语言学、语法学的学者,笔者认为,建立一套更为科学和完善的语法标注系统尤为重要。

而丁炳福(2002:64)的看法也与陆嘉琦比较接近,他认为,“‘汉语本位法’比较适用于以汉语非母语者为主要读者对象的外向型汉英词典,而‘英语本位法’比较适用于内向型汉英词典,即主要读者对象是汉语为母语者的汉英词典。”[11]汉语本位的标注法不便于英语水平相对较低的读者使用,很多释义还需进一步查英汉词典才可以拿来用;而英语本位的标注法又不能够准确地描述以汉语为对象语言的词目以及义项的词性,存在一定程度的先天不足。因此,丁炳福(2002:64)还提出第三种方案:如果打算编纂一部兼具外向型和内向型特点的汉英词典,那么,最好兼用两种词性标注方法,即为汉语词目和英语对应词都标注词性,而为了让英汉两种词性标志有所区别,则可采用英语缩略语形式(如n.,vt.,vi.,a.,ad.,prep.,pron.等)表示英语对应词的词性,而用汉字(如“名、及物、不及物、形、副、介、代”等)来标注汉语词目的词性。

笔者认为,对于积极型的词典来说,如果这第三种方案做得理想的话,或许还有一定意义;然而对于一般词典或者足本词典来说,多少会有些不伦不类的感觉,而且汉语本位、英语本位兼顾的话,其实是本位缺失,标准的不统一会给很多词的词类划分带来意想不到的麻烦,读者也可能会无所适从。如何判断释文是否与词性标注形成呼应,是否体现了源语的语法特点?非常重要的一个前提条件是,评判者或应站在英语本位的立场上,或应站在汉语本位的立场上,“脚踏两只船”便会陷入左右为难(Catch-22)的泥潭里。比如,“半路”一词,是否可以给出如下的释义呢?

半路 [名词]adv.halfway;midway;on the way很显然,这里的释文对等语都不是名词,而是作状语的副词或副词性结构。既然将词目词标注为名词,就应该尽可能地突出它的词性特点,提供给使用者最对应最有用的释文。那么这样的翻译是否属于语法功能等值的翻译呢?解释这个问题,我们一定要始终站在同一个立足点上——或汉语本位、或英语本位。汉语里有大量的时间名词、处所名词等都是用来作状语的,比如“半路”、“当初”、“清早”等。如果从汉语语法本位的角度观察,只要准确地表明了“半路”的词性是“名词”,释义只要最大化贴近源语词目的语法特点,就已经达到了语法等值。换个立足点,即英语本位的立足点,如果从英语语法的角度标明了adv.,那么就是一种等值的处理手段。同时使用两种立场,势必会引起判断上的混乱。

当然,汉外双语词典标注词性还会遇到一些其他问题。比如篇幅问题,如果我们比较《新时代汉英大词典》(2000)与《新世纪汉英大词典》(2004)的相关条目,就会发现标注词性不可避免地会使划分过于细密,以前可以合并的义项现在必须分开,以前不必处理的问题现在必须花费不少笔墨,这样一来,篇幅就在不知不觉中扩大了很多。

还有义项翻译、例证翻译与标注词性的关系问题。为了达到语法功能上的等值,操作中应该根据词目的词性来提供对等语,以名词译名词,以动词译动词,同时注意并列对等语之间应该具有相同的句法功能,如果动词词目的并列对等语中有动词原形、有分词、有不定式,就很难达到语法功能的等值。对于汉英语言之间一些无法达到词性对等的现象,也要注意用最贴近词目语法功能的方式提供翻译性对等语或解释性对等语。

较之汉语单语词典的词性标注问题,汉外双语词典的词性标注更加复杂,所有这些问题的解决有赖于双语词典的学者反复研究,匆匆上马可能会带来很多问题。

4.2.1.4.3 汉英词典语法功能等值的几点建议与观点

目前来看,汉英词典的词性问题仍然是一个开放性的研究课题。很多尝试都未能提供完美的解决办法。但是,尝试总是有意义的,随着不断探讨、不断修订,研究肯定会越来越接近理想的方案。对于如何达到汉英词典语法功能的等值,本研究认为,应该坚持释义与词性标注并举,具体提出以下几点操作建议与观点。

(一)以释义解决部分的词性问题

词典可以通过释义解决部分的词性问题,以词目的词性来规约对等语的词性,间接地提供词目词性特征。释文与词目保持词性一致,释文各对等语之间保持词性一致,不仅是隐性标注必须坚持的原则,也是显性标注应该注意的地方。

要做到以释义解决部分的词性问题,关键是尽可能用释义用词的词性反映词目的词性,而且释义的几个并列对等语之间必须词性相同或句法功能相同。比如,将“打孔”一词释义为“bore;punching;dock;punch;drill a hole;punch a hole;perforate”,并列对等语中既有动词、又有动名词,总体上过于凌乱,使读者很难辨别“打孔”的词性,因而,这样处理就欠规范。释文与词目词性相同、释义对等语之间句法功能相同,是双语词典语法功能等值的重要手段,而在隐性标注的词条中,它成了唯一手段。

由于英汉语法体系之间的差异,英汉之间词性不对应的现象在所难免。对于汉英语言之间一些无法达到词性对等的现象,也要注意用最贴近词目语法功能的方式提供翻译性对等语或解释性对等语。比如,“快请进!”中的“快”是汉语中的副词,词典可以标注为“[副]”,但是释义时恐怕最恰当的释文应该是“hurry up;make haste”,而不是“quickly”。

(二)是否标注词性、如何处理兼类词可以根据词典的编纂目的与规模而定

1)对于足本的、描述型的汉英词典,由于篇幅所限,可以考虑两种方式:一种是隐性标注(不做显性的词性标注),还有一种是显性标注虚词、隐性标注实词的词性标注方式。

但在处理虚词类时,标注词性无疑可以事倍功半。虚词,或曰“功能词”,在句中起到语法层面的功用,比如,冠词、连词、介词、叹词等等。相对于实词来说,它是相对封闭的词类,几乎没有新词新义涌入,因而,又称封闭词(closed-class word)。就汉英语言来说,汉语虚词与英语虚词之间对应程度较之实词更高,共有相似功能的介词、连词、叹词、象声词等,因而在翻译虚词时,加注词性可以节省很多篇幅,言简意赅地解释源语词目的语法功能。譬如《新时代汉英大词典》(2000)就加注了叹词、助词、象声词、连词、副词、量词、介词等七类虚词词性。虚词的标注大大方便了释义,并有效提高了语法功能的等值性,比如:

而且 〈连〉(often used after an element introduced by不但or不仅)and;and also;but also;moreover

较之实词,虚词的语法功能等值更能够通过标注词性的方式得以实现。

出于惜墨如金的考虑,足本词典可以不划分兼类词。可以根据黎锦熙“入句辨品”的原则,不分出兼类词所分属的词类,而是在例证中提供不同的句法功能。比如,“调查”一词,不妨采用动词释义,并通过在例证中增加名词用法来形成与“调查”汉语句法功能在总体上更加对等的诠释。

调查 investigate;inquire into;look into;survey:现场~ on-the-spot investigation/~事故原因 investi-gate the cause of an accident/案件尚在~中 The case is under investigation.

这样一来可以节约大量的篇幅,而不是将宝贵的版面用于意义不大的英语派生词的分项和罗列上,提高了词典的信息熵值。

2)而对于规约型(prescriptive)的或中小型以及某些特殊用途的汉英词典(比如学习词典)则应该考虑标注词性。

标注词性有利于义项的确定、可以提高释义的准确性、有助于例证与词类的统一,因而可以更好地达到语法功能的等值。总的来说,汉英词典标注词性是大趋势,如果没有篇幅压力,为了更加完整地给出语言信息,应该考虑标注词性。对于积极型汉英词典来说——内向型(尤为学习外语的本族语使用者设计)也好、外向型(尤为学习汉语的异族语使用者设计)也好,这个意义尤为重大。

在给兼类词标注词性时,特别是当兼类词同时也是多义词时,应该考虑到兼类现象与多义现象不属于同一个语义层级,笔者建议应该分出语义层级。由于兼类词同形态同义而分属不同词性,因此整个兼类词与其他语义在第一层级,而兼类词之间的划分应该是第二层级或称“亚层级”的。比如“关键”一词,不妨这样处理(只为说明问题起见,未加例句):

关键 1[名]door bolt;door bar 2a[名]key;crux;hinge 2b[形]crucial

不同语义之间使用一个层级的序号(比如1,2,3等),兼类词之间使用亚层级的序号(比如a,b,c;A,B,C等),这样可以更直观、更条分缕析地揭橥汉语本身的语义层次与关系,向词性标注准确性的大方向又迈进了一步。

此外,汉英词典还要考虑到另外一种情形:汉语中不兼类,但翻译到英语中可以释义为两种甚至两种以上的词性——如“高兴”、“快”、“慢”等形容词译入英语同时可以是英语语法框架下的形容词、副词、名词。笔者认为,一般情况下,副词或名词只不过是形容词的派生词,连英语单语词典都不重视这种有规则的形态变化,汉英词典无须处理这种英语中的派生现象,遇到这种情况只需标出汉语词目的词性、并列出最重要的对等语词性——比如说,对“小心”一词只需标出“[形]”并列出careful,而不是careful、carefully、carefulness。

(三)汉英词典原则上应该采用汉语本位的标注方法,但是内向型汉英积极型词典也可以考虑采用英语本位的标注方法

汉英词典的对象语言是汉语,而汉语语法研究体系针对的是汉语特有的句法功能,它与英语的语法体系并非一一对应的关系,因此,为了更准确地描述汉语的句法、词法特点,应该采用汉语本位的标注方法。有鉴于此,词性的标注应以汉语语法体系的命名为标签,应该使用“[助]”,而非“aux”,应该使用“[副]”而非“adv”。但是也有人提出,对于希望正确使用英语释义信息,而英语水平又相对较低的使用者来说,汉语本位法的词典就不如英语本位法那么方便。(丁炳福,2002:63)除非读者对释义用词非常了解,否则他就很难直接使用这些信息,而必须通过查阅英英或英汉词典了解它的词性和语法特征后才能够进一步使用。这种观点还是有一定道理的。

但必须指出的是,英语本位法给出释义语(而非词目)的词性,只能在某种程度上方便读者。汉英词典毕竟不是英汉词典,对于读者不甚了解的单词或词组哪怕是标出了语法功能,恐怕还是不能保证肯定会得到正确的使用。读者还是要依赖进一步查阅英英或英汉词典来获得最终正确的语义语法信息。

因此笔者认为,英语本位法只在内向型汉英积极型词典的编纂中适合使用,不宜推而广之。毕竟汉英词典不是英汉词典,没有义务解释英语释文的词性。汉英词典应当在对象语言(即汉语)的语法体系框架内,强调汉语本位。

(四)借助现代汉语语法研究的优秀成果,并借鉴目前词类问题处理的成功经验并加以完善

如上文提到,1984年张志公重新修订了《暂拟汉语教学语法系统》,成为《中学教学语法系统提要》,将汉语词分为12类,这个词类体系是目前中小学教育普遍采用的方案,影响面最广,因此可以在汉英词典中采用。20世纪90年代以来,国内出版界推出了基于当前语法研究成果的一系列标注词性的汉语语文词典及汉英双语词典,在摸索中总结了很多成功的经验。《现代汉语学习词典》(1995)中区分了词与非词,引入了词性标注,以及“[素]”、“[缀]”、“[字]”、“[熟]”等语法标注,不失为一种值得借鉴的体例。

(五)借助现代语料库技术的成果

以往汉英词典对词性的界定很大程度上依赖于编者的经验与语感,这种做法的局限性不言自明。随着语料库技术的发展,很多相关研究成果可以介入到汉英词典的词性标注技术中。如上文讨论的马彪等(2002:73—80)所作的基于语料库的有关兼类词的统计研究成果,进一步完善之后有助于攻克兼类词的界定、义项排序及标注等难题。(详见附录-7,8)

汉语词性自动标注工作是汉英机器翻译的基础课题,词性标注的是否正确直接关系到此后的句法分析、汉英转换和英语形态生成。近年来,研究者在汉语词性标注上开发了基于概率统计模型的词性标注系统和基于规则的词性标注系统,正确率达到了96%和89%,但对兼类词的词性标注正确率却较低。为了提高兼类词词性标注正确率,张虎等提出了基于聚类和分类的词性标注一致性检查的新方法,大大提高了兼类词的标注准确率。例如,他们通过对含“高”字的1042个句子和50万语料分别进行实验,它们的有效性约为76%,准确率约为83%。(张虎,2004:11—12)

其实,词典的编纂在很多方面都可以得益于语料库的发展,如,确定义项、处理义项的排序问题上,在确定兼类词以及兼类词的词类排序中,甚至在提供例证的操作中,我们都可以借鉴语料库技术的成果,使得词典的编纂有据可依,使得释义更准确、更全面。

(六)语法标注不宜过于复杂

汉英词典应该提供语法信息。但提供多少才好?分析到怎样的程度比较合适呢?

应该说,语法标注绝不是多多益善,相反,语法标注不宜过于复杂。在这一点上,英语学习词典的经验教训是前车之鉴。1978年首次亮相的LDOCE1一直以来都被认为是学习词典史上的一次重大的突破和可贵的尝试,据笔者的个人统计,该词典中使用的各种简写语法标号(Grammar Codes)有52种之多。然而,后来经过读者的使用,这次尝试被证明是一次失败。由于该体系自身的庞大繁琐,在实际使用中给读者带来了很大的不便。为了查明某个单词的用法,读者必须前后翻阅数次,结果这套凝聚了编纂者心血的语法指导体系的利用率相当低,远未收到预期的效果。此后,LDOCE不断简化语法标号,最近一版只使用了读者已经耳熟能详的四个标号——[C]、[U]、[I]、[T]。(万江波,2001:32—33)

无独有偶,《现代汉语学习词典》(1995)的编者敢为天下先,建立了一套自在完整的语法体系来解释词目和例证。该词典规定了15种汉语词类的划分法、10种词语结合的结构类型,以及10种主谓句、2种非主谓句、10种名词句型、19种动词句型、9种形容词句型。(详见4.2.1.4.2第一部分)但是在使用过程中这套体系非常繁复,连汉语程度相当好的中国人都嫌难,更不要说该词典的目标读者(学汉语的外国学生)了。

因此,我们应该达成这样一种共识,除非是语法词典或专门用途词典,一般词典的语法标注不易过于复杂。

笔者认为,纷繁的标号对于常用的工具书来说并不是权宜之计。除非是语法词典或专门用途词典,普通的汉语语文词典及汉英双语词典只要区分到词与非词即可,不一定要划分词与词组、甚至短句。一方面可以节省篇幅、方便读者,另一方面也可以大大减少因为汉语语言复杂性以及编者疏漏而可能造成的谬误之处。

以上几点建议和观点的提出旨在深入探讨如何通过释义与语法标注并举达到汉英双语词典的语法等值,企望探索出一条切实可行的词性标注方案,兼顾语法与释义,既简单易懂,又能正确反映出汉语词汇的基本语法特点。

词目的语法功能等值是双语词典词目翻译的一项基本要求,尽管有时这个等值层面看似简单,但实践中操作起来却可能步步为营。编者必须认真钻研,多读多想,借鉴和学习他人的研究成果,少走弯路。实践中,编者的重点在于通过合理的手段尽可能再现源语词目的语法、搭配等特征,以实现语法功能层面上的等值翻译。亲缘关系比较近的语言之间(比如德语和英语之间),由于语法结构类似,词目的翻译更容易达到语法功能层面上的等值。然而,由于汉外语言之间的词类不对称,在编写汉外或外汉双语词典(尤其是汉外词典)时,语法功能层面的等值是一个值得深入探讨的课题。希望以上观点可以抛砖引玉。

诚如陆谷孙先生所说,词目的翻译“宁死毋活,宁泥毋冗”[12],一语道破个中真谛。总的来说,词目的翻译是语言的翻译,是在静态中进行的。词目的翻译要在充分地静态研究源语言词目的基础上,力求达到语义、语体、语用和语法各层面的等值。

但是,从历时的角度看,语言是开放性的系统。随着社会、文化、科技等的变迁和发展,语言如同大浪淘沙,随时会摒弃旧语旧义、接纳新语新义,不会局限于某一框架之中。对于双语词典的编者来说,很多工作是开创性的,也是开放性的,有时根本没有蓝本可供参考。词典编者必须孜孜矻矻,反复推敲,反复论证,以便准确贴近词目,使词目翻译达到各个层面最大限度的等值。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。