阿尔喀比亚德的话没有如实传到雅典。从萨摩司回来的使团首先必定先要向派遣他们出使的寡头党领袖们汇报,而这些领袖必定对报告作了一番掩饰,他们的话与阿尔喀比亚德所说的大相径庭。[1]这些人说,阿尔喀比亚德敦促留守雅典的人坚持战斗、勿向斯巴达人让步,使团还汇报了阿尔喀比亚德对和解与胜利抱有的希望。但是,这些人没有提及阿尔喀比亚德对五千人大会这一制度设计的赞成,也没有提及他对四百人议事会统治的敌意及他恢复旧有五百人议事会的要求。四百人政权内部已经异见横行,再说出这些观点未免雪上加霜。完全如实地汇报阿尔喀比亚德那番演说势必一石千浪,然而,有所保留的节选汇报依然大大鼓舞了寡头集团内部的异见分子。修昔底德告诉我们说,这些异见分子“在寡头政权当中占了多数,他们……,想尽一切可说是安全的办法来与之划清界限”。[2]这群人已经开始私下结社会面,抱怨事件的进展与走向。

在四百人政权中,异见分子的两位领袖都担任公职,都是重要角色:哈格浓之子塞剌墨涅斯(Theramenes the son of Hagnon)及司契利亚斯之子阿里斯托科拉忒斯(Aristocrates the son of Scelias)。我们已经论(-187,188-)述过塞剌墨涅斯(在本书第六章),包括他后来的生涯和他戏剧性的死亡及这戏剧性给他带来的名声。阿里斯托科拉忒斯同样是个相当重要的角色。早在421年,阿里斯托科拉忒斯已经在雅典的政治生活中发挥了重要作用:他就是签订《尼基阿斯和约》(the Peace of Nicias)并与斯巴达结盟的人。阿里斯托科拉忒斯已经重要到可以成为阿里斯托芬414年的笑柄,同时,他应当就是雅典人在412年派去开俄斯的那位将军。他积极参与创立寡头政体,并在四百人政权中担任舰队副将(taxiarch)。后来的一些古代作家称赞他为推翻四百人政权、建立五千人大会的首要功臣。410/409年,他被复辟的民主政权选举为将军,并在407/406年再次成为阿尔喀比亚德的同袍。[3]安德鲁斯说:“他能够在一切类型的政权中担任公职,我们可以将他视为值得信赖的战士,他没有过于强烈的政治情感,被卷入四百人政权是由于他希望通过波斯援助来赢得战争。”[4]安德鲁斯的话是公正的,但是我们应当还记得,修昔底德径直将阿里斯托科拉忒斯归入为了个人野心而推翻四百人政权的那个群体当中。我们还应当记得,若我们不了解塞剌墨涅斯与色拉叙布卢斯在407年之后的生涯,他们看起来与阿里斯托科拉忒斯就没有什么不同。这三人都支持了推翻雅典民主政体的革命运动,叛离了四百人寡头政权,在复辟的民主政体当中干得不错,并且都是阿尔喀比亚德的同党。我们没有理由认为阿里斯托科拉忒斯没有政治观点,也没有理由怀疑他与同党塞剌墨涅斯在政治观点上有什么不同:二人都是温和派。[5]

在各种学术讨论中,塞剌墨涅斯和阿里斯托科拉忒斯都被呈现为典型的温和派。他们宣称,他们不仅害怕(-188,189-)阿尔喀比亚德及其萨摩司军队,也害怕“那些向斯巴达派遣使团的人,担心这些人在不与大多数公民商议的情况下就做出伤害城邦的事来”。[6]塞剌墨涅斯和阿里斯托科拉忒斯并不鼓励心怀不满者拿起武器反对革命。彼时的氛围仍然充满变易与疑惧,而谋杀与恐怖的能力仍然全数掌握在极端派手中,此时拿起武器、有所行动未免过于危险。此外,如果行动失败,城邦被极端派出卖的危险就会进一步加剧,因为极端派的这种倾向萌兆已久。塞剌墨涅斯和阿里斯托科拉忒斯甚至从来不说反对极端寡头政权,从来不使用这等危险语言。相反,他们只谈论政体改革,四百人政权对所谓政体改革的承诺早已明确:“落实五千人大会,[从而]建立一个更加平等的城邦政体。”[7]无疑,塞剌墨涅斯和阿里斯托科拉忒斯私下并不惧怕萨摩司的反攻,他们更为担心的是城邦被出卖。事实上,塞剌墨涅斯和阿里斯托科拉忒斯是在听闻阿尔喀比亚德在萨摩司取得领导地位后,认定寡头政权被推翻已经指日可待,心里才泛起波澜而有所行动。

修昔底德一反常态,断言说建立五千人大会不过是个政治口号,异见分子的领袖在这口号背后隐藏了自己对四百人政权当中其他人的嫉妒——因为这些人在四百人政权中攫取了煊赫地位,却以他们的损失为代价——和自己的个体野心。尽管我们已经指出,发挥作用的还有其他原因,但是仍然无需怀疑,这样的想法和情绪依旧发挥了一定作用。这些人作为雅典政治家,成长于一种充满激烈竞争的文化,在城邦中获得领袖地位与尊重的野心自然天成,并不值得羞耻;尽管如此,我们仍然不应高估这些动机。比嫉妒和野心更加令人信服的还有其他两重动机:恐惧与爱国心。如果听任那极少数人掌权的寡头政权按照自己的策略发展,其压迫性迟早会针对可疑的异见分子,而阿里斯托科拉忒斯与塞剌墨涅斯就是最显著的例子。如果萨摩司民主党人能够从极少数人掌权的寡头政权手中夺取雅典城邦、而这个寡头政权内部又是团结一致的,那么该政权之父中将无人能够指望得到胜利者的宽宏对待。从另一方面来说,政权所面临的威胁日益增大之时,极端派通过斯巴达占领雅典来获得庇护的冲动也就越大。而我们所了解到的关于温和派领袖的一切都告诉我们,这些人反对牺牲雅典的独立自主。他们因此从复辟的民主政权获得的荣誉(-189,190-)足够证明,他们的同胞从来不怀疑他们的爱国心和充满善意的动机。所以,我们也不应当对此有所怀疑。

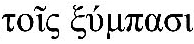

萨摩司传来的消息有多么鼓舞温和派,就有多么警醒极端派。在此,修昔底德指出了极端派领袖人物的名字:斐林尼库斯,派山德,安提丰,以及,第一次出现的名字,阿里斯塔库。阿里斯塔库很有可能属于骑兵。[8]极端派得到了萨摩司民主政权复辟的消息,他们的恐惧势必进一步增加了。因为听到这等消息的缘故,极端派向斯巴达派出了第二支使团,这支使团同样命运悲惨,从未抵达斯巴达。[9]极端派还开始在比雷埃夫斯港的哀堤昂奈(Eëtioneia)修建要塞。哀堤昂奈是港口入口处向南伸出的海角,它横跨港口,控制着进出港口的海上交通(参见地图6)。北面和西面建有城墙作为防护,防止受到来自陆地上的攻击。在哀堤昂奈的西边面向大海的方向,城墙向南延伸到半岛南端,最南端立着一座灯塔。此刻,斐林尼库斯及其同党又往这些防御工事加上了两条新的城墙:一条沿着哀堤昂奈东岸一直延伸到比雷埃夫斯港,另一条从北面那座城墙往南一直延伸到港口的最东端。两条新城墙形成了封闭走廊后,斐林尼库斯及其同党要求所有人将自己所有的粮食及所有新到港的粮食都储存在这个走廊中。港口的防御工事原本就已经相当不错,外部攻击——无论来自陆地,抑或海洋——都可有效抵御。新的防御工事则在控制比雷埃夫斯港、抵御外敌的功能之外,赋予一支小型部队以抵御内部攻击的能力。极端派的借口是防御萨摩司雅典军队攻击比雷埃夫斯港,但塞剌墨涅斯及温和派很快看穿了这等托词。极端派真正的目的,据他们说(同时,修昔底德也认可极端派的看法),是“在任何他们愿意的时候迎接敌人入港登陆”。[10]

地图6 哀堤昂奈

转自A.W.戈姆,A.安德鲁斯,及K.J.多佛,《修昔底德历史评注》,第5卷,牛津:牛津大学出版社,1981年,第xv页。

因此,既然极端派早已准备要出卖城邦,(-190,191-)那么甚至早在使团从萨摩司回来之前、在温和派也早就对极端派的计划产生了怀疑、警觉与敌对之前,一切准备行动就已经相当必要。然而,当他们知道阿尔喀比亚德回归萨摩司的消息之后,极端派就有必要采取更多行动。阿尔喀比亚德希望在雅典内部引发分歧的目的达到了:极端派“发现,大部分公民和原先属于他们那个群体、且他们也认为是可以信任的一些人,都在改变看法”。此刻,极端派感到了绝望,准备出卖城邦。修昔底德告诉我们说,他们希望成立寡头政权,维持雅典对帝国的统治;如果做不到这一点,那么,他们就希望(-191,192-)可以保留他们的舰船、城墙、还有雅典的自治,但是比起落入复辟民主政权之手,他们甚或“情愿迎入敌人,放弃舰船与城墙,以城邦的名义签订任何条件的协议,只要能够拯救自己的性命”。[11]所以,他们加快了哀堤昂奈城墙建设的进度,同时还派遣12人组成的使团——包括安提丰与斐林尼库斯——前去与斯巴达人议和,“以他们能够容忍的任何条件达成协议”。[12]修昔底德的评论说得很明白,他们所谓可以容忍的条件就是能够确保极端派领袖活命的一切条件。

一如往常,修昔底德没有给我们直接提供协商的细节,但是,修昔底德史书中的各种散见证据允许我们作一番合理推测。可以假定,斐林尼库斯、安提丰及其他人提出的初始条件是维持现状、签订和约,斯巴达人当然旋即拒绝。接下来,斐林尼库斯等人可能提出放弃帝国,但留下城墙、舰船、自治;当然,这肯定是他们有可能获得温和派及其他雅典人支持的条件底线。然而,斯巴达人对于雅典与萨摩司雅典舰队之间的分歧知道得相当清楚,斯巴达人很可能也清楚雅典城邦内部的紧张。斯巴达人甚至无需让步至此,因为很快,内争就会令全胜唾手可取。因此,使团从斯巴达回来,“没有为所有人达成全面协议”。[13]不管怎么说,此处的措辞径直暗示我们,使团的确基于某些人的立场与之达成了协议:使团自己,还有他们的极端派同党。在某段时间之内,斯巴达人一直在与优卑亚人谋划,要帮助他们叛离雅典人。斯巴达指挥官阿基桑德力达(Agesandridas)为此集结了42艘舰船,此刻刚好停留在拉戈尼亚的腊司港(Las in Laconia),等待启航。塞剌墨涅斯指责说,这些舰船并不打算前往优卑亚,而打算驶向哀堤昂奈,并打算对比雷埃夫斯港发动偷袭。事情后来的发展及修昔底德自己(-192,193-)的判断为塞剌墨涅斯的看法提供了支持。[14]斐林尼库斯、安提丰及其同党既然无法与敌人商定一个还能接受的和约,于是就打算将城邦出卖给敌人,以换取自身的安全。

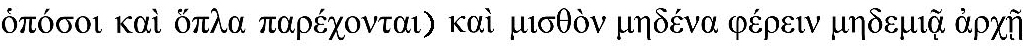

正当极端派赶着将新城墙匆忙完工的时候,较有爱国之心的雅典民众疑惧之心日增。在好一段时间内,塞剌墨涅斯一直都在抱怨这项新工程,他甚至有可能就在四百人议事会会厅门禁之外抱怨。[15]在变节与政治谋杀横行的气氛中,这等抱怨需要的勇气实在可观。任何与塞剌墨涅斯交谈并听取其看法的人,都有可能背叛他;但他仍然站了出来。头年春天安德罗克勒斯(Androcles)被暗杀后,恐怖的政治气氛就开始弥漫雅典。[16]而民主复辟运动的发展始于另一场政治暗杀,这也许并非巧合。午前,斐林尼库斯离开议事会大厅,公民市集(agora)正一片喧嚣,斐林尼库斯被刺死。修昔底德告诉我们说,杀手是驻军部队的逃兵,但是整场阴谋则涉及其他人,雅典人和异邦人都参与其中,其中一些人还因为此事有功而得到复辟民主政权的荣誉和嘉奖。[17]跟随在杀手身边的一名阿尔戈斯人(Argive)被抓住并被施以酷刑,但是他没有招供出任何人的名字,也没有任何其他人因此受到惩罚。四百人政权的毫无作为鼓舞了反对力量,事态新发展又令这些人的紧迫感更加强烈:消息传来,伯罗奔尼撒舰队已经离开腊司,在埃皮道鲁斯(Epidaurus)停泊,劫掠了埃基纳(Aegina)。各种异见分子——包括塞剌墨涅斯、阿里斯托科拉忒斯,还有各种属于或不属于四百人政权的人——集合起来召开会议。塞剌墨涅斯指出,埃皮道鲁斯和埃基纳并不在从腊司前往优卑亚的路上(参见地图7)。正如塞剌墨涅斯所警告的那样,伯罗奔尼撒舰队的意图明显是要攻打比雷埃夫斯港,“所以,再保持沉默就不可能了”。[18]随后,许多人争相发言,疑惧与反抗之情溢于言表。最终,他们确定了行动步骤。

地图7 从腊司港到优卑亚

事情接下来的发展当中,到底有多少是按图索骥、又有多少即兴之作,我们无法确定。但是,可以肯定的是,(-193,194-)事件进行之前经过了相当的设计,而在雅典的异见分子与在比雷埃夫斯港修新城墙的重装步兵之间的沟通肯定也发挥了相当的作用。塞剌墨涅斯的主要同党——阿里斯托科拉忒斯——是一名舰队副将,在比雷埃夫斯港的士兵当中统领来自自己德谟的那支分遣队。阿里斯托科拉忒斯行动的第一步,是命令重装步兵逮捕将军阿勒柯西克勒(Alexicles),将他监视起来。修昔底德将阿勒柯西克勒描述为“寡头派别的将军,特别倾向于那些党社的成员”。[19]他就是我们所说的“极端派”。比雷埃夫斯港慕尼契亚(Munichia)驻防提督赫尔蒙(Hermon)(-194,195-)也参与到其中,但是修昔底德强调说,重装步兵军团对此是完全赞成的。整个军队受到温和派领袖的煽动,把指挥自己的极端派将军赶下指挥宝座。这种行为不仅本身就是一种革命行动,还威胁到了极端派要迎敌入城和拯救自己的根本条件——控制军队。

比雷埃夫斯港起义的消息传到四百人政权那里的时候,他们正在议事会大厅开会。极端派立即准备拿起武器,威胁塞剌墨涅斯和他那些温和派同党,因为他们怀疑,是这些温和派人物煽动了起义。然而,塞剌墨涅斯不可能没有预见到这种时刻的到来,因此,他也早就有所准备。塞剌墨涅斯为自己辩护,驳斥这些指控,宣称自己愿意加入拯救阿勒柯西克勒的行动。极端派对此感到意外,他们同意了塞剌墨涅斯的要求,并允许他带着另一名与他同心同德的将军一起行动。事实上,除了塞剌墨涅斯总是公开批评他们之外,极端派还不能十分确定塞剌墨涅斯是不是已经背叛他们这个派别,也许,极端派也没有信心确保能够在四百人政权之内以一己之力抵抗大胆直言的塞剌墨涅斯。对于四百人政权来说,当下最好的办法就是派遣阿里斯塔库和年轻骑兵组成的军团前往比雷埃夫斯港。

这样,一支重装步兵部队从雅典出发,向比雷埃夫斯港的另一支雅典重装步兵部队进发;内战似乎已成眉睫之祸。然而,此时此刻,比雷埃夫斯港的军队已经把他们寡头派的将军关了起来,由温和派人马指挥;在雅典开赴比雷埃夫斯港的军队中,三个将军里有两人是温和派。随即而来的不是战斗,而是做戏。阿里斯塔库向起义的重装步兵团表达了自己的愤怒,随后,塞剌墨涅斯反过来也假装斥责他们。然而,绝大部分重装步兵仍然坚持,并质问塞剌墨涅斯“是否认为正在修建的防御工事是出于任何有益的目的,抑或最好拆除它”?塞剌墨涅斯回答说,如果士兵们认为最好是要拆除它,那么他同意。听闻此言,重装步兵连同比雷埃夫斯港的许多平民一起,开始着手拆除城墙。拆除工作还伴随着这样的激励口号,“想要五千人替代四百人来统治的,就来(拆除城墙)”。

修昔底德告诉我们,这口号是“对人群”说的;但是,这是谁喊出来的?[20]很明显,这口号出自某位温和派领袖,此人精心导演了这一幕,核心目的(-195,196-)是拆除城墙——因为城墙可以保护某些人将城邦安全出卖给斯巴达——和打造他们从一开始就想要的那个政体,五千人大会的统治。[21]修昔底德说,喊出这些口号的人在口号背后隐藏了他们的真正愿望,那就是复辟完全民主政权。但是,这些人害怕暴露自己的真实愿望,害怕五千人大会已经成立,也害怕他们对完全民主政体的诉求将会令其每个人都暴露在危险之中,因为任何人的邻居都有可能是现在那个统治集体的成员。然而,这种推测不适用于那些温和派领袖,也不适用于任何已经加入四百人政权的温和派成员,因为他们肯定知道,五千人大会并不存在。但是,如果只是依据普通士兵的情况来考察这番推测的话,修昔底德的这番论断也会带来疑问。士兵们都已经逮捕了他们的将军、准备好要战斗,已经开始要拆除在任政权下令建设的军事防事,到了此时此刻,这些士兵怎么还会不加入复辟民主政权的集体口号中呢?喊喊口号,还能带来什么别的危险吗?无疑,许多士兵——如果不是绝大部分士兵的话——更愿意复辟民主政权,如果他们曾设想过这一问题的话。所以,更好的解释似乎是重装步兵们不是因为恐惧才大喊口号,而只是加入了温和派煽动起来的一场大合唱。[22]

然而,喊口号并不能打倒寡头政权并代之以温和政权。眼下的任务,是在避免内战的前提下找到对极端派施压的办法。温和派意识到,斯巴达人指望着雅典人陷入公开内战以获得唾手可得的胜利。我们也完全可以认为,在阿勒柯西克勒被逮捕、城邦弥漫恐惧时提醒大家敌军就在附近从而抚慰民众、令大家冷静下来的那些人,当时正是受到温和派领袖的鼓励。[23]因此,次日,他们采取了温和路线,意在迫使极端派屈服妥协而不引发战斗。比雷埃夫斯港的军队将城墙拆除完毕,释放了寡(-196,197-)头派将军阿勒柯西克勒。接下来,这些人召开了公民大会,投票决定向雅典行进,但并不是要找到敌军并与之战斗。相反,士兵们停留在雅纳塞昂(Anaceium)阅兵场,在双子神庙(the temple of the Dioscuri)的辖地范围之内。四百人政权派出代表前往此处安抚将士并与之理论。四百人政权的谈判代表许诺公开五千人大会的名单,并允许四百人议事会将从这五千人当中选出,选举方法由五千人大会决定。他们敦促大家保持冷静,不要威胁城邦,也不要危及城邦里的所有人。这番诉求起到了作用,大家同意择日在酒神剧场(the theater of Dionysus)召开公民大会,讨论和解方式。[24]

我们不知道说话的这些人都是谁,也不知道他们代表哪些人。极端派认可他们吗?大概极端派是同意的;不然的话,极端派肯定会逃亡自救,正如他们不久就会付诸实践的那样。[25]但是,这些人提出的条件是真心的吗?很可能不是,因为他们势必认为,允许多达五千人参与政府、分享权力,这将与完全民主政体无异。[26]更加可能的情况是,这些人不过是在使用某种拖延策略,希望斯巴达人还能够赶得及来拯救他们。在预定要召开和解会议的那一天——大概就是几天之后——,雅典人重新聚集在剧院时,传来消息说,斯巴达舰队已经从埃皮道鲁斯移师墨伽拉(Megara),此刻已经离开墨伽拉,正朝着萨拉米斯(Salamis)而来。目标显然是比雷埃夫斯港。这时,所有的雅典人都认为,塞剌墨涅斯的预言变成了现实:这支舰队正是前来夺取那些防御工事的,幸而极端派建设的那些防御工事已经被民众拆除了。修昔底德认为,这次航行有可能是斯巴达舰队还在埃皮道鲁斯的时候就已经计划好了的,但更加可能的一种情况是,斯巴达人了解雅典人内部的纷争,希望及时赶到并利用内战这一时机来夺取比雷埃夫斯港。我们无从了解斯巴达将领的意图,也不知道他们所得到的指令,然而,修昔底德至少在此承认了一点,那就是极端派修建城墙确实是为了迎敌入城。[27]考虑到这一点,我们很容易确信,该舰队前来执行的计划早已打算好:计划制定的时间也许早在和谈使团谈判失败的时候,最晚也不会晚于他们在埃皮道鲁斯或墨伽拉停留期间。(-197,198-)无论是什么情况,将军们都有办法应对。一来如果极端派把持着哀堤昂奈,那么他们驶向比雷埃夫斯港,在哀堤昂奈登陆;从哀堤昂奈,他们可以夺取比雷埃夫斯港,如果无法夺港的话,那么就封锁港口的入口。无论是上述那种情况,他们都可以就此迫使雅典人陷入饥馑,进而投降。二来如果极端派并不据守哀堤昂奈,但雅典人还是会因为内战而分神,斯巴达人将面对无人守卫的比雷埃夫斯港,结果不会有什么不同。如果这两种可能的情况都没有发生,那么,斯巴达人就可以继续向前航行,向优卑亚驶去。

事实上,塞剌墨涅斯、阿里斯托科拉忒斯、以及其他温和派的行动已经令斯巴达人的上述希望变得渺茫。温和派摧毁了防御工事,极端派无法再据此据守哀堤昂奈,温和派还阻止了党派之间爆发战斗。当雅典人听闻敌军舰队向他们驶来的时候,他们立即带领整支重装步兵军队奔向比雷埃夫斯港,登上舰船和防御工事,准备保卫比雷埃夫斯港。阿基桑德力达发现计划失败,于是带领自己那42艘舰船行经雅典城邦,向南航行,驶向叙尼昂(Sunium)。雅典得救了。[28]

显然,斯巴达舰队此时的目标是优卑亚。斯巴达在德西利亚建起的要塞将雅典人挡在亚狄珈其余地方之外。自从那时开始,对于被封锁在雅典城、比雷埃夫斯港、还有城邦与港口之间的长墙通道之内的雅典人来说,优卑亚“就是一切”。[29]已经有少数几艘舰船在此保卫优卑亚岛:一些舰船上配备的船员来自帕拉鲁斯号旗舰,指挥官大概是波吕斯特拉图(Polystratus)。[30]但是,这远远不能应对威胁。因此,雅典人急忙赶去救援的时候,不得不使用一些未曾进行过统一集中训练的船员。担任指挥官的是温和派将军叙墨卡列(Thymochares),可能就是陪同塞剌墨涅斯一起去比雷埃夫斯港的那位将军。[31]我们(-198,199-)不知道叙墨卡列带着多少艘舰船,但是当他到达俄莱特里亚(Eretria)的时候,雅典舰队的规模达到了36艘。

在距叙墨卡列舰队大约7英里海峡对面的欧若普司(Oropus)处等着他的,是阿基桑德力达及伯罗奔尼撒舰队。阿基桑德力达不仅在数量和船员经验上更占优势,他的战备情况也更佳:作战计划经过演习并备有突袭,俄莱特里亚人也将予以协助。雅典人抵达之后,立即前往俄莱特里亚,打算找餐饭吃。雅典人没法在市场上找到食物——他们早就料到如此——所以必须在离海岸有一部分距离的地方进入私宅,寻找食物。这正是俄莱特里亚人和斯巴达人计划的一部分:雅典人离开自己的船舰、分头去寻找食物的时候,俄莱特里亚人燃起信号,阿基桑德力达随即予以攻击。雅典人被迫向自己的船舰奔去,立即离港出海;他们以最快的速度登上舰船,根本没有时间组织起有效的阵型。即便如此,雅典人还是坚持战斗了一段时间,并且战斗得还不赖。但是不久,雅典人就被击溃,并被逼回岸上。到了此时,雅典人仍然没有意识到俄莱特里亚人已经变节,许多雅典人在上岸之后还在俄莱特里亚城邦里寻找庇护;这些人都被俄莱特里亚公民杀死了。一些雅典人逃往喀耳基司(Chalcis)寻找庇护,还有一些人逃往俄莱特里亚领土上的一个雅典要塞寻找庇护。雅典人失去了22艘舰船及其船员,伯罗奔尼撒人树起了战胜纪念碑。[32]很快,除了岛屿北端的希斯提亚人(Histiaea)以外,整个优卑亚岛加入了叛乱。而希斯提亚是自446年的优卑亚暴动以来就一直被雅典的殖民者所占据的。[33]

从优卑亚传来的消息令雅典人感到极为恐惧,恐惧之情甚至超过了西西里惨祸,因为雅典人当下的境地比413年还要糟糕得多。雅典的国库差不多空空如也,雅典的舰队中只有20艘舰船逃出了暴动的优卑亚。自从西西里惨败以来,雅典人失去通往亚狄珈大部分地区的通路,于是他们以优卑亚取而代之;但是现在,他们又失去了优卑亚。除此之外,雅典人内部分裂:城邦之内,异见分歧;整个城邦又与萨摩司的舰队分裂了。城邦里随时都可能爆发明面上的战争,萨摩司的雅典军队也可能过来攻打雅典城内的人。修昔底德很少表露这样基于同理心的理解之情,他说,“惶恐之情难道不是必然?(-199,200-)”[34]但是,最令雅典人感到恐惧的,还是比雷埃夫斯港无法从海上进行守卫之际那支正在逼近的敌军舰队。就算从优卑亚战役幸存下来的20艘舰船全数安全抵达雅典,这些舰船也无法与阿基桑德力达用以取得胜利的那支舰队相匹敌。[35]雅典人清楚知道,斯巴达人肯定已经在前来攻打比雷埃夫斯港的路上了,至于结果将会如何,修昔底德表达了自己的看法。如果斯巴达人足够大胆,那么,他们或者可以封锁比雷埃夫斯港、激化党派争斗,或者可以在此围城、迫使萨摩司的雅典军队前来救援他们的亲戚和他们的城邦、从而失去从海勒斯滂到优卑亚的整个帝国。然而,斯巴达人在此间的行动在此证明——他们还有许多其他行动也可以证明——他们实在是“所有民族当中雅典人最为便宜的战斗对象”。斯巴达人坐失良机,他们与雅典人的群体性格之差别显露无遗。斯巴达人行动迟缓、胆怯,雅典人则行动迅速而有魄力;要控制海洋,后一种类型的品质是必需。叙拉古人就具备这样一些品质,他们之所以能在海上与雅典人作战并表现得比任何其他城邦都好,实乃因为他们具备同样品质之缘故。[36]

修昔底德的这一番观察又一次为阿尔喀比亚德那番判断——要将军队留在萨摩司——和科林斯人在432年伯罗奔尼撒同盟大会上那番分析提供了注脚。[37]但是,修昔底德的观察在某些方面仍旧令人感到迷惑,也并不能完全使人信服。至少,斯巴达人的性格能够使他们避免西西里这样的惨祸:从斯巴达人的观点来看,倒是雅典人的性格会令他们自己在某些方面看起来像是“最为便宜之敌人”,因为很难想象,要不是在西西里冒太多险,雅典人怎么可能输掉战争。同时,在句列普斯(Gylippus)抵达之前,叙拉古人也没表现出多少行动敏捷、大胆、有魄力之类的品质。[38]同时,仔细考察一番斯巴达海上围歼比雷埃夫斯港或进行围城战——这势必是一次联合封锁——的可能性,也会很有意思。事实表明,在城邦之内,结果不是异见分歧加大,而是极端(-200,201-)派遭到驱逐、温和派统一城邦。极端派已经失去支持、失去自信,温和派正在逐渐取得全盘控制。斯巴达进犯只会同时加速这两个趋势。如果斯巴达封锁比雷埃夫斯港或围歼雅典城,消息传到萨摩司,那么萨摩司的雅典军队几乎肯定会回来攻打雅典城邦;但是,如果斯巴达人仍然选择一试,我们也不应该对此感到太过讶异。萨摩司的那支雅典舰队凭借其规模与质量,打败阿基桑德力达麾下这支规模小得多的舰队不在话下。接着,色拉叙布卢斯和阿尔喀比亚德率领的胜利之师就能成功与塞剌墨涅斯和阿里斯托科拉忒斯领导的雅典重新团结统一起来。家门口的威胁得到解除之后,重新联合起来的雅典军队与雅典海军就可以带着胜利和收复沦陷领土的希望驶出大海,迎战伯罗奔尼撒舰队;他们的机会并不渺茫。事件的后续发展即将表明,这样的希望绝非空想。此外,斯巴达人仍然与替萨斐尼关系恶劣,资金和援助皆不能到位,他们也还没有能够与法那巴佐斯达成协议。因此,对于要用进攻比雷埃夫斯港这支规模相对较小的舰队与雅典舰队作战这一做法,斯巴达人有足够的理由可以去质疑。任何一名审慎的将军——更别说是迟缓又无魄力的斯巴达人——都不会愿意展开如此攻击。

事实上,斯巴达人并没有发动攻击,但是雅典人所采取行动的依据却正是基于他们对斯巴达人可能会发动攻击这一判断,同时,雅典人所采取的行动也清楚表明雅典人计划如何应对这一威胁。雅典人立即为20艘舰船配备了船员——很有可能是他们用得上的所有船舰——来尽可能地保卫比雷埃夫斯港。接下来,雅典人在庇尼刻斯(Pnyx)召开公民大会;后来,他们又在此召开了数次公民大会。公民大会召开的地方具有重要意义。此前,意在推翻民主政体的公民大会有意避开了庇尼刻斯这一民主政权公民大会的常设会议地点、转移到克罗努斯山(Colonus)召开;而意在调和极端派寡头们与其他雅典人的会议则在酒神剧场召开。回归庇尼刻斯必然是出于精心的抉择,意在表明情势正恢复到寡头政权建立之前。第一次会议上,他们就罢黜了四百人政权,但是这次会议并未重建完全的民主政体。相反,“这次会议将事务交给了五千人大会”,那些有能力自备武器的公民作出了这样的规定,同时,会议还禁止向履行公共职务的人发放任何薪酬。这正是温和派的计划;提出这样一番计划而非提出恢复完全民主政体,我们不应对此感到过分讶异。原因在于,参加这次公民大会的人都是具备重装步兵军籍及以上者。与此同时,我们也不应当忽视在庇尼刻斯召开会议的象征意义:对于仔细斟酌要将这日的公民大会放在此处召开的那些人(-201,202-)——主要是重装步兵——来说,这一系列行动与意在建立更加民主的政权的行动是一致的。

在接下来的日子里参与塑造新政权的雅典人,有理由感到如释重负、骄傲自豪。原先,雅典人如同两度涉险的奥德修斯,跋胡疐尾:一边是女海妖司曲拉(Scylla),差点令雅典变节倒向斯巴达,一边是海怪喀律步狄(Charybdis),内战几乎一触即发;而雅典的温和派领袖帮助他们避开险境,在司曲拉和喀律步狄的夹击下安全驶过。雅典城邦重获自由,重新团结起来;与萨摩司雅典军队重新团结的路线已经明了。这样的好结果并不是必然的结果。的确,雅典人差一点就不能够从灾祸中抽身。如果塞剌墨涅斯和阿里斯托科拉忒斯对危险的判断迟来一步、如果哀堤昂奈的要塞建设得以完成,极端派势必把城邦出卖给斯巴达。如果他们领导复辟运动不是那么得心应手,双方势必陷入公开内战,斯巴达干涉很有可能成功。塞剌墨涅斯和阿里斯托科拉忒斯这一次的诸项行动,也许比仍然留在萨摩司的那位有魅力的叛徒更配得上这样一番称赞,说他们“于国有益,远甚他人”。[39]

五千人政权持续的时间不超过10个月。[40]我们对五千人政权的宪法几乎一无所知,而我们所知的少数几个事实——那是我们得以对该政权进行理解的基石——亦饱受争议。除了告诉我们说庇尼刻斯的公民大会投票决定将现有政府交给五千人大会——也就是那些能够自行置备武器的重装步兵——之后,修昔底德还说,大会决议禁止向公务人员给付薪酬。[41]亚里士多德的措辞差不多完全一致:“他们将事务交给五千人大会,这些人自行置备重装步兵武器,还投票决定不应给任何公职提供薪酬”,[42]但是,亚里士多德给出了该政权在结束时候的重要信息,而此时修昔底德史书已经中断:“民众很快夺走了他们对城邦的控制”。[43]修昔底德将新政权定性为“混合了少数与多数的温和派混合政体”。[44]亚里士多德亦依据当时情势酌情称赞了这个政体,因为“战争正在发酵,国家正在(-202,203-)那些持有武器的人手中”。[45]我们掌握的事实明显表明,政治权力——在公民大会投票的权利,担任陪审员及出任其他公职的权利——只属于具备重装步兵军籍及以上者,日佣级公民(thetes)是不包括在内的。[46]如我们所知,这番决定并不令人惊讶。这是因为,参加会议投票的绝大部分都是重装步兵,而绝大部分日佣级公民都在萨摩司。

民主复辟运动所制造的巨大变化之一,就是将掌权之位从四百人议事会交给了一个规模数倍于此的公民大会。[47]然而,这个公民大会规模究竟有多大?无论其最初含义是什么,到此时为止,5000这个数字只剩象征意义。此次变革的关键在于,所有能够自行置备重装步兵武器装备的人、所有能够担任骑兵的人,都应该加入;而在411年9月,这个数字可能大约是10000。[48]这样一个数量级的公民参与政治事务,将是“混合少数统治与多数统治之温和派政权”概念的最佳体现,因为这既不是(-203,204-)四百人议事会的狭隘寡头政权,也不是允许所有公民都参与政治生活的完全民主政体。

同时,五千人政权也有一个议事会。我们所知的一点儿证据与其说是说明该议事会大约有500成员,不如说是告诉我们,议事会成员都应由选举遴选,而非像旧有民主政体的议会那样,是凭借抽签选出的。[49]看起来,这个议事会在权力和自由裁量权方面都比原有的议事会要大。[50]修昔底德所提到的“立法委”(nomothetai)的作用到底是什么,并不明确;“立法委”有可能是五千人大会在最开始的一次会议中成立的宪法审查机构,因为宪法提案仍待提交给他们;“立法委”也有可能是用来审查法典的机构。[51]可以确定的是,他们将指派并成立新的司册委员会,来登记有资格参与公民大会的人员并造册。就其他方面来看,新政体似乎与旧有民主政体没有什么不同。有一些选举必定业已完成,因为我们知道,四百人政权所选出的名年执政官纳斯罗库(the eponymous archon Mnasilochus)在执政短短两个月之后,就已经被迢彭浦斯(Theopompus)所取代。[52]其他执政官可能也已经换了人。萨摩司的雅典军队所选出来的将军继续留任,同时,四百人政权所选出来的一些温和派也得以留任。为了使这些人继续留任、同时也为了用新人替代寡头党的将军们,他们或许举行过一次选举。[53]法庭系统似乎继续沿用旧制,当然,日佣级公民被禁止出任陪审员了。[54]如此一来,我们手中的有限证据似乎就表明,五千人政权的政府(-204,205-)运作方式类似于完全民主政体,但有一个重要区别就是日佣级公民无法参与政治。

修昔底德高度赞扬五千人政权的政体,也许还将其称为雅典曾经有过的最佳政体。[55]亚里士多德,如我们所知,同样高度称赞这个整体。他说,雅典人“在战火之中,国家在手握武器的人手中,但他们看起来政理国治”。无疑,这番称赞表达的是作者情感而非当下实情,这是因为,新政权有一个主要缺陷,即其政体无法满足雅典的关键需求,特别是军队方面的需求。建立该政权的温和派决意与敌军战斗,但是为此,温和派就必须要将城邦之内的重装步兵及骑兵与更为重要的萨摩司雅典部队联合起来。但是,萨摩司的那支雅典军队却主要由日佣级公民构成:日佣级公民在舰队担任划桨手,这一军种对于取得对敌胜利至为关键,但日佣级公民无资格参与新政权统治。事后想来,我们知道,这样的政治安排不会是长久之计。那些划桨的人迟早会要求恢复其全部政治权利。至为反讽的问题在于,温和派的(-205,206-)未来与其城邦的未来必须通过联合萨摩司的雅典舰队来实现,但是,如果他们联合了萨摩司的雅典舰队,他们所钟爱的这个政体就一定会崩溃。

然而,塞剌墨涅斯及其同党仍然抱着希望来继续处理手头的这些问题。第一步,为了要联合城邦与萨摩司舰队,他们投票决定召回阿尔喀比亚德及与他在一起的其他流亡分子。[56]这一举动是塞剌墨涅斯的杰作,该举动同时还达到了411年春天促使温和派决定与寡头派合作的那个目标。[57]他们认为,这时统治雅典的这个政权明智、审慎、节俭,同时还可以动用阿尔喀比亚德那无与伦比的外交与军事才能。阿尔喀比亚德毁了这座城邦,甚或甚于敌人;但归来之后,阿尔喀比亚德或许也可以拯救城邦。

我们不知道这道政令的具体内容,但是阿尔喀比亚德的行动表明,政令彻底赦免了其罪愆。既然该政令批准了舰队选举阿尔喀比亚德为将军这一事实,那么阿尔喀比亚德之前被认定的罪行及相关一应责罚之虞应当也一并被这道政令免除了,[58]但是,该政令为他创造的处境应当类似于他在415年秋天的处境:那时,他被提起指控,但还没有经过任何审判:“他的名誉没有恢复,得到的只是回归并恢复名誉的机会。”[59]当然,阿尔喀比亚德并没有马上回雅典,他直到407年夏季才回到雅典。尽管他的主要敌手已死亡,或已失势,尽管掌权的是他的友人,但是阿尔喀比亚德似乎一直不情愿在当时的情况下回到城邦去面对雅典民众,面对一次可能将要进行的审判。普鲁塔克描述了阿尔喀比亚德的心理活动,这番描述颇有说服力:“他认为,不应当两手(-206,207-)空空、毫无建树地回到雅典,还乡不应是出于大众的同情和宽宏,而应当是满载荣誉、衣锦而归。”[60]

修昔底德告诉我们说,在政权更迭之后,派山德、阿勒柯西克勒及其他寡头派领袖立即逃往德西利亚的斯巴达要塞。然而,从公元前4世纪初发表的一篇演说辞当中我们可以知道,四百人政权成员的逃亡甚或开始得更早,“在斐林尼库斯死后就开始了”。[61]确实,一些人肯定立即逃亡,而阿里斯塔库无疑肯定是跑得最快的人之一。阿里斯塔库匆忙逃往彼欧提亚边界上位于奥奈(Oenoe)的雅典要塞,利用其作为将军的身份,说服遭到围歼的当地驻军将奥奈要塞交给敌军——在奥奈驻军得到来自雅典的消息之前。[62]但是,有相当的证据可以表明,在四百人政权垮台以后的数天乃至数星期之内,雅典局势并不明晰。[63]尽管修昔底德是这么记载的,但阿勒柯西克勒、阿里斯塔库,也许还有派山德,这些深涉寡头政权的人都没有立即逃亡。这些人在雅典停留了足够长的一段时间,时间长到足够他们卷入令人难以忘怀的一些公共事件之中。

在五千人政权的早期,塞剌墨涅斯及其温和派同党必须谨慎行事。对寡头政权的记忆仍然历历在目,更加历历在目的是对其劣迹恶行及其卖国嫌疑的记忆。尽管温和派带头推翻了四百人政权,但是,他们当中的许多人却曾经是四百人政权的成员。一方面,温和派必须抵御极端派复辟寡头政权、出卖城邦的企图。另一方面,温和派还必须采取些措施,在公众印象当中将自己与四百人政权中的极端派旧同伙区分开来。与此同时,温和派的行动还不能过于匆忙或冒进,生怕不当之举会激起民众对于曾经参与四百人政权的所有人的普遍敌意。因此,温和派的第一步行动中,似乎就有喀徕司库吕之子克里提亚斯(Critias the son of Callaeschrus)在公民大会上动议的一道政令,要对斐林尼库斯遗体采取措施。[64]政令宣布对逝者遗体就(-207,208-)叛国罪名进行审判,一旦罪名成立,就要掘出其遗骸并移柩亚狄珈边境之外,摧毁其屋舍,没收其财产,并将罪罚镌刻于铜碑之上。[65]一位古代注经家认为这番指控针对的是斐林尼库斯作为将军在萨摩司时的行动,[66]但是,这次指控针对的更有可能是他最近作为四百人政权成员的一些行动,或许就是他与斯巴达人的议和磋商。[67]克里提亚斯很可能是四百人政权的成员之一,尽管他在伯罗奔尼撒战争结束之后的行动表明他在后来变成了极端寡头党人的领袖,但是他动议发布这道政令的行为表明,411年的他还是温和派的一员。[68]这个诡异的案子应该是对斐林尼库斯支持者要求惩处刺杀斐林尼库斯之徒的回应;[69]如若果真如此,那么,这就意味着,当时的局势和气氛令极端派认为他们还可以在法庭中采取主动,提起诉讼。更加可能的情况是,这是温和派试水局势的办法,因为攻击一个树敌众多的逝者无需太过顾虑。然而,并非完全无人为这位叛国极端党人的荣誉进行抗辩,阿里斯塔库和阿勒柯西克勒都为他说话。[70]很明显,在最开始那段时间里,阿里斯塔库和阿勒柯西克勒这两位极端派不仅不认为留在雅典有任何不妥,甚至还不认为为其同党说话会有什么危险。然而,这次审判的结果很可能充分体现了雅典政治的新氛围。我们可以猜到,在此之后,阿里斯塔库和阿勒柯西克勒很快都逃亡投奔敌军了。

温和派受到鼓舞,很快对仍然在世的极端派采取行动;在这些极端派当中,有一些人相当大胆,敢于留在雅典城邦接受审判。派山德可能在雅典逗留到他回答了针对他的指控之后,但是在执行对其判决之前,他就溜走了。[71]无论如何我们都可以确定的是,他们对(-208,209-)3名寡头派领袖——阿奇普托勒穆斯、奥诺玛克勒司、及安提丰——采取了行动。此事发生的时间被确定为该届议事会主席团(the prytany)成立后的第21天,所以,在四百人政权垮台之后,温和派至少等待了3个星期才开始攻击最能干的极端派。将军们控诉阿奇普托勒穆斯、奥诺玛克勒司、安提丰,说这3个人作为使节与斯巴达人商谈,“损害国家利益”。安德隆,前四百人议事会成员,新成立议事会的现任成员。他提出一条政令,该政令命令将军们和他们将要选出的10名议事会成员去逮捕被告,并将被告送上审判席。[72]后来,吕西阿斯(Lysias)将这次行动归咎于时任将军塞剌墨涅斯:是塞剌墨涅斯指控了这些人并将他们送上绞架,“他指望在尔等民众面前显示,他是可以信任的”。[73]尽管吕西阿斯说这些话时是在对塞剌墨涅斯进行偏颇且抱有敌意的攻击,但这话中仍然不乏真相。如同其他温和派成员一样,塞剌墨涅斯迫切希望与之前的同伙划清界限,这次审判则恰好为他提供了这样一个机会。与此同时,我们也无需怀疑,温和派急于为雅典人清除叛徒的心情不亚于其他雅典人,无论他们要清除的这些人是事实上的叛徒,还是潜在的叛徒。

奥诺玛克勒司似乎已经逃亡,但是阿奇普托勒穆斯和安提丰留下来为自己进行了辩护。据说,安提丰的自辩是修昔底德听过的最佳辩护。[74]哪怕是在斐林尼库斯已经被定罪之后,阿奇普托勒穆斯和安提丰显然仍有希望获得较宽宏的裁决,证据如下。波吕斯特拉图,四百人政权及其“司册”之一,仅被判罚款,无需接受其他惩罚;还有许多人似乎被无罪释放。[75]但是,阿奇普托勒穆斯和安提丰这两位寡头没能逃过此劫。他们被判死刑并被执行死刑。他们的财产被没收,房子被扒掉,遗体被禁止葬于亚狄珈或是雅典控制的任何土地上,他们自己、自己的后代、以及其他任何可以收养其后代的人都被剥夺了公民权利。其罪罚将被镌(-209,210-)刻于铜碑之上,铜碑将被立于镌刻有斐林尼库斯罪罚的那块铜碑侧畔,而他们的原有住址将被放上石头,并刻上铭文“叛徒阿奇普托勒穆斯与安提丰之地”。[76]

有了阿奇普托勒穆斯与安提丰命运的前车之鉴,极端派的任何残部都将逃亡,也不会再有人胆敢将城邦出卖给敌人。对于温和派来说,这两人的命运可能也有助于他们从那些仍旧对他们在四百人政权中所扮演的角色有所怀疑的民众那里取得信任。是的,他们取得了民众的信任,叙墨卡列继续执掌海军,塞剌墨涅斯驶去海勒斯滂,并在海勒斯滂与色拉叙布卢斯和阿尔喀比亚德密切协作。[77]看起来,温和派似乎认为新政权已经足够稳固,现在,他们可以将注意力转向继续进行这场战争了。

[1] 就我所知,只有麦柯伊(W.J.McCoy)(“塞剌墨涅斯,色拉叙布卢斯及雅典温和派”[Theramenes,Thrasybulus and the Athenian Moderates],耶鲁大学博士学位论文,1970年,第81—82页)曾经注意到此中的区别及其含义。

[2] Thuc.8.89.1;86.6—7.

[3] 我同意安德鲁斯《修昔底德历史评注》(第5卷,第295页)中的看法,他认为尽管阿里斯托科拉忒斯的父名并未每次都出现,但每次出现的“阿里斯托科拉忒斯”这个名字指的应当是同一个人。

[4] 《修昔底德历史评注》,第5卷,第295页,在此页可以读到阿里斯托科拉忒斯的生涯及相关支撑材料。

[5] 安德鲁斯对于塞剌墨涅斯的理解分散在其整部《评注》当中,看起来基本上是正确的。他的观点在《修昔底德历史评注》(第5卷,第300页)中有所总结:“塞剌墨涅斯的履历中,没有什么与Xen.Hell.2.3.48的纲领性述评有所抵触。色诺芬的述评是,他既反对民主政体的极端派,也反对寡头政体的极端派……。《雅典政制》(Arist.Ath.Pol.28.5)总结说,塞剌墨涅斯支持各种政权,但如果这些政权失控 ,他就会反对这些政权。这一观点既能够解释为什么他诚挚地拥护寡头政权,接下来又反对该寡头政权……。当代的观点……认为,塞剌墨涅斯始终倾向于‘温和政体’,这种观点应该是对的。”尽管阿里斯托科拉忒斯的生涯似乎终结于404/403年,彼时雅典还处于三十僭主统治的寡头政权时期,我看不到有什么理由不认为阿里斯托科拉忒斯拥有以上所述的人生观。

,他就会反对这些政权。这一观点既能够解释为什么他诚挚地拥护寡头政权,接下来又反对该寡头政权……。当代的观点……认为,塞剌墨涅斯始终倾向于‘温和政体’,这种观点应该是对的。”尽管阿里斯托科拉忒斯的生涯似乎终结于404/403年,彼时雅典还处于三十僭主统治的寡头政权时期,我看不到有什么理由不认为阿里斯托科拉忒斯拥有以上所述的人生观。

[6] Thuc.8.89.2.

[7] Thuc.8.89.2.

[8] Thuc.8.90.1. 阿里斯塔库在Thuc.8.92.6又一次被提到,修昔底德说那时他准备带着一些“年轻的骑兵”前往比雷埃夫斯港(Piraeus),大概可以推定,阿里斯塔库是这些人的领袖。他也可能就是442/441年的那位歌队领唱(choregus)(戴维斯[Davies],《雅典有产家庭论》[APF,Athenian Propertied Families],第1663页)。

[9] Thuc.8.86.9.

[10] Thuc.8.90.3. 关于修昔底德的地形学叙述及其问题,参见《修昔底德历史评注》,第5卷,第303—306页。至少有一部分问题看起来并不算严重。安德鲁斯说:“就港口海岸来看,去完成一座城墙的建设或阻止一座城墙的建设都很难说是当下急需。”相反,对于密谋出卖自己城邦的一小撮人来说,确保安全的避难所才会是紧急所需,而有可能遭到港口内船只攻击的一个基地是远远不够的。一方面,我赞同说,为了保护大本营、在向陆方向修建一座新城墙是较为紧迫的必需,但是另一方面,我并不认为有必要在朝海方向修建一座新的城墙。

[11] Thuc.8.91.3.

[12] Thuc.8.90.2.普鲁塔克(Plut.Mor.833c—f)还提到,奥诺玛克勒司(Onomacles)和希波达慕斯之子阿奇普托勒穆斯(Archeptolemus son of Hippodamus)也在使团之中。

[13] Thuc. 8.91.1: .大部分校勘家和翻译家都认为,

.大部分校勘家和翻译家都认为, 指的是全体雅典民众,但是,安德鲁斯(《修昔底德历史评注》,第5卷,第307页)认为,

指的是全体雅典民众,但是,安德鲁斯(《修昔底德历史评注》,第5卷,第307页)认为, 指的是除了四百人政权中极端派之外的那些人。我看不出那更平易的第一种训读方法有何错误,但是就当下语境而言,两种训读方法都没有什么问题。无论使用哪种训读方法,这段叙述都表达了使团没能带回一个普遍协议的意思,还暗示了另一层意思:使团带回了一个基于极端派立场的秘密协定。安德鲁斯意识到了这一点,但是将此归咎于塞剌墨涅斯。然而,此处援引的俱是修昔底德记载的,因而这番暗示也应当算是修昔底德作出的。

指的是除了四百人政权中极端派之外的那些人。我看不出那更平易的第一种训读方法有何错误,但是就当下语境而言,两种训读方法都没有什么问题。无论使用哪种训读方法,这段叙述都表达了使团没能带回一个普遍协议的意思,还暗示了另一层意思:使团带回了一个基于极端派立场的秘密协定。安德鲁斯意识到了这一点,但是将此归咎于塞剌墨涅斯。然而,此处援引的俱是修昔底德记载的,因而这番暗示也应当算是修昔底德作出的。

[14] 修昔底德自己的判断:Thuc.8.91.3.

[15] Thuc.8.91.1: .该句意味着塞剌墨涅斯的抱怨,至少从某种程度上而言是公开的。如安德鲁斯所说(《修昔底德历史评注》,第5卷,第309页),这些抱怨可能是单单说给四百人政权的某些人听的,但是这些先前的讨论均属小圈子秘密协商这一事实,并非一些圈外之人后来卷入其中的预兆或序曲(

.该句意味着塞剌墨涅斯的抱怨,至少从某种程度上而言是公开的。如安德鲁斯所说(《修昔底德历史评注》,第5卷,第309页),这些抱怨可能是单单说给四百人政权的某些人听的,但是这些先前的讨论均属小圈子秘密协商这一事实,并非一些圈外之人后来卷入其中的预兆或序曲( [Thuc. 8.92.2])。

[Thuc. 8.92.2])。

[16] Thuc.8.65.2.

[17] Thuc.8.92.2. 布索特,《希腊历史》,第3卷,第2册,第1503页,注释5;《修昔底德历史评注》,第5卷,第309—311页。

[18] Thuc.8.92.3.

[19] Thuc.8.92.4,大多数抄本将此训读为 。参见《修昔底德历史评注》,第5卷,第311—312页。

。参见《修昔底德历史评注》,第5卷,第311—312页。

[20] Thuc.8.92.10—11.

[21] 安德鲁斯(《修昔底德历史评注》,第5卷,第314页)认为,口号是由重装步兵对比雷埃夫斯港的公民大声喊出来的。即便事实可能确实如此,但我仍然认为,第一声口号必定来自有所计划的人,其行动和计划都受到了温和派领袖的指点。

[22] 拒斥修昔底德告诉我们的话,总是要加倍审慎。然而,在这个问题上,修昔底德是要向我们揭示一大群人的想法。就算修昔底德本人在场,我们也会质疑他是不是真的能够了解众人的心思,何况他并不在场。因此,我们对于如此不容易了解的对象的认知,不过是依赖一位无名信源的看法罢了。在这种情况下,作一番独立判断,看起来并不僭越。

[23] Thuc.8.92.8.

[24] Thuc.8.93.

[25] Thuc.8.98.1.

[26] Thuc.8.92.11.

[27] Thuc.8.91.2—92.1.

[28] Thuc.8.94—95.1.

[29] Thuc.8.95.2: .

.

[30] 关于船员:参见Thuc.8.74.1;关于波吕斯特拉图,参见Lys.20.6,14;以及《修昔底德历史评注》,第5卷,第202、318页。

[31] Thuc.8.95.2. 我们可以如此推理出叙墨卡列的政治立场:如果他已经担任将军——事实也似乎确实如此——,他就有可能得到四百人政权的任命,这样,他就不可能是民主党人。然而,在紧接下来出现的情况中,雅典人受惊且愤怒,他们肯定不会信任任何与极端派有牵连的人。这样就只可能是温和派或者完全没有政治立场的人。在411年9月的焦灼气氛之中,人们大概不可能信任什么毫无政治立场的人。安德鲁斯(《修昔底德历史评注》,第5卷,第317—318页)指出,他可能未曾在四百人政权之中担任将军,但可能是在酒神剧场召开的那次公民大会中第一次被选为将军;此次出征也是由这次公民大会投票决定的。如果是这样的话,同样可以证明叙墨卡利是温和派。

[32] 狄奥多罗斯所记载的这次战役与此不太相同(Diod.13.34.2—3,36.3—4)。狄奥多罗斯记载的情况是,雅典人有两名未具名将军带领的40艘舰船,两位将军陷入争吵,雅典人输掉了战役。在此处,我们没有理由采信狄奥多罗斯的记载而不采信修昔底德的记载。

[33] Thuc.8.95.3—7. 修昔底德在此处把希斯提亚称为欧罗浮(Oreus)(Thuc.95.4)。有可能是以“军事殖民地”(cleruchy)形式殖民此地的雅典人为其改了名。参见《修昔底德历史评注》,第5卷,第320页。

[34] Thuc.8.96.1—2.

[35] 修昔底德说,雅典人没有舰船可以守卫比雷埃夫斯港(Thuc.8.96.3: )。修昔底德要么是认为舰船尚未归来,要么就只是粗略随笔一提。

)。修昔底德要么是认为舰船尚未归来,要么就只是粗略随笔一提。

[36] Thuc.8.96.4—5.

[37] 阿尔喀比亚德:Thuc. 8.86.4;科林斯人:Thuc.1.70。

[38] 参见《修昔底德历史评注》,第5卷,第322—323页。

[39] Thuc.8.86.4.

[40] 五千人大会建立的时间大约是在411年9月(布索特,《希腊历史》,第3卷,第2册,第1508页,注释3),大约在410年6、7月间被民主政权替代(罗德斯,《亚里士多德〈雅典政制〉评注》,第414—415页)。

[41] Thuc.8.97.1:

.

.

[42] Arist.Ath.Pol.33.1:

.

.

[44] Thuc.8.97.2: .

.

[45] Arist.Ath.Pol.33.2: .

.

[46] 克鲁格(Krueger)将狄奥多罗斯中的一段文字(Diod.13.38.1)进行了校订。这段文字是:“然后,来自于重装步兵的人建立了国家的宪法”( )。沃腊司脱(G.Vlastos)接受这种校改(沃腊司脱:“政治的权利之平等”[Isonomia politikê],载梅[J.May]和施密特[E.G.Schmidt]编,《权利平等/伊索诺弥亚》[Isonomia],柏林,1964年,第20页,注释6)。如果我们也像沃腊司脱一样接受克鲁格的校改,那么,我们就有更加充分的理由认为,拥有重装步兵军籍及以上者掌握了政治权力。沃腊司脱接受克鲁格的订正,认为这段文字读作

)。沃腊司脱(G.Vlastos)接受这种校改(沃腊司脱:“政治的权利之平等”[Isonomia politikê],载梅[J.May]和施密特[E.G.Schmidt]编,《权利平等/伊索诺弥亚》[Isonomia],柏林,1964年,第20页,注释6)。如果我们也像沃腊司脱一样接受克鲁格的校改,那么,我们就有更加充分的理由认为,拥有重装步兵军籍及以上者掌握了政治权力。沃腊司脱接受克鲁格的订正,认为这段文字读作 是“没有意义的”。我认为沃腊司脱的观点没有错误;但是,我们最好也不要完全依赖这种订正方法。因为证据不够充分,411年9月建立的这个新政权的性质一直饱受争议。一些学者,例如弗格森(W.S.Ferguson)(《古典语文学》,第21卷,1926年,第72—75页;《剑桥古代史》[CAH,Cambridge Ancient History],第5卷,1927年,第312—347页,特别参见第338—341页)以及沃腊司脱(《美国古典语文学期刊》,第73卷,1952年,第189—198页)认为,新的宪法就是亚里士多德所描述的“将来的宪法”(Arist.Ath.Pol.30),但是,伊涅特(《雅典政制史》,第376—378页)对弗格森和沃腊司脱这种观点的反驳亦令人信服。格罗特(《希腊历史》,第8卷,第77—80页)没有参考《雅典政制》的信息,他也认为,五千人政权并无宪法;格罗特认为,新政权就是稍作修改的旧有民主政体。这一观点在圣·克洛瓦那里重获提及(《历史学刊》,第5卷,1956年,第1—23页),又在西里那里得到一定发展扩充(《希腊政治文选》[Essays in Greek Politics],纽约,1967年,第11—32页)。圣·克洛瓦和西里论辩说,新政权没有剥夺无重装步兵军籍者的所有政治权利,而是仅仅剥夺了他们担任公职的权利。但罗德斯(《希腊研究期刊》,第92卷,1972年,第115—127页)以及安德鲁斯(《修昔底德历史评注》,第5卷,第323—328页)对圣·克洛瓦和西里的反驳令人信服。

是“没有意义的”。我认为沃腊司脱的观点没有错误;但是,我们最好也不要完全依赖这种订正方法。因为证据不够充分,411年9月建立的这个新政权的性质一直饱受争议。一些学者,例如弗格森(W.S.Ferguson)(《古典语文学》,第21卷,1926年,第72—75页;《剑桥古代史》[CAH,Cambridge Ancient History],第5卷,1927年,第312—347页,特别参见第338—341页)以及沃腊司脱(《美国古典语文学期刊》,第73卷,1952年,第189—198页)认为,新的宪法就是亚里士多德所描述的“将来的宪法”(Arist.Ath.Pol.30),但是,伊涅特(《雅典政制史》,第376—378页)对弗格森和沃腊司脱这种观点的反驳亦令人信服。格罗特(《希腊历史》,第8卷,第77—80页)没有参考《雅典政制》的信息,他也认为,五千人政权并无宪法;格罗特认为,新政权就是稍作修改的旧有民主政体。这一观点在圣·克洛瓦那里重获提及(《历史学刊》,第5卷,1956年,第1—23页),又在西里那里得到一定发展扩充(《希腊政治文选》[Essays in Greek Politics],纽约,1967年,第11—32页)。圣·克洛瓦和西里论辩说,新政权没有剥夺无重装步兵军籍者的所有政治权利,而是仅仅剥夺了他们担任公职的权利。但罗德斯(《希腊研究期刊》,第92卷,1972年,第115—127页)以及安德鲁斯(《修昔底德历史评注》,第5卷,第323—328页)对圣·克洛瓦和西里的反驳令人信服。

[47] 罗德斯(《希腊研究期刊》,第92卷,1972年,第122—123页)强调这番权力转移,并将此视为修昔底德所用词语 的重要含义之一。

的重要含义之一。

[48] 这是安德鲁斯作出的猜想(《修昔底德历史评注》,第5卷,第329页),他也强调说任何估算都是无法肯定的。这番强调是对的。大家一般使用9000这个数字,因为这是吕西阿斯演讲词“为波吕斯特拉图辩护”(Pro Polystrato)(Lys.20.13)中提到的数字。但是,这篇演讲词所提及的事实可信度亦相当可疑。同时,就算我们采信这番“雄辩家言”,亦即,波吕斯特拉图在担任司册(katalogeus)时登记了这个数字,这项登记工作也应当是在四百人政权的支持下,而不是在五千人政权期间完成的。

[49] 阿尔喀比亚德告诉雅典寡头政权派来的使团说,要他们将四百人议事会替换为旧时的五百人议事会(Thuc.8.86.6),但是那不能证明四百人政权对此言听计从。410年,新建立的民主政权发布的一道政令(And. De Myst.96)告诉我们,此时存在一个“以要抽签选出的五百人议事会” ,一些人认为,这番措辞强调了抽签手段。历史学家们从这一项证据中得出结论说,在五千人政权的宪法之中,之前存在一个五百人议会,这个议会不是抽签选出来的,而是通过选举遴选出来的(梅耶,《古代历史》,第4卷,第303页及注释2;伊涅特,《雅典政制史》,第279、372、378页;罗德斯,《亚里士多德〈雅典政制〉评注》,第412页)。詹姆森(M.Jameson)(《历史学刊》,第20卷,1971年,第566页)基本同意梅耶、伊涅特、罗德斯等人的结论,但是他不认为此处强调了抽签手段。尽管证据不是决定性的,但是,选举出来的五百人议会与证据并无冲突,同时也完全是可能存在的。

,一些人认为,这番措辞强调了抽签手段。历史学家们从这一项证据中得出结论说,在五千人政权的宪法之中,之前存在一个五百人议会,这个议会不是抽签选出来的,而是通过选举遴选出来的(梅耶,《古代历史》,第4卷,第303页及注释2;伊涅特,《雅典政制史》,第279、372、378页;罗德斯,《亚里士多德〈雅典政制〉评注》,第412页)。詹姆森(M.Jameson)(《历史学刊》,第20卷,1971年,第566页)基本同意梅耶、伊涅特、罗德斯等人的结论,但是他不认为此处强调了抽签手段。尽管证据不是决定性的,但是,选举出来的五百人议会与证据并无冲突,同时也完全是可能存在的。

[50] 詹姆森,《历史学刊》,第20卷(1971年),第564—566页;罗德斯,《亚里士多德〈雅典政制〉评注》,第412页。

[51] 安德鲁斯(《修昔底德历史评注》,第5卷,第330页)认为是宪法审查机构;伊涅特(《雅典政制史》,第375页)认为是法典审查机构。

[52] Arist.Ath.Pol.33.1.

[53] 布索特,《希腊历史》,第3卷,第2册,第1510页及注释2。

[54] 关于安德隆(Andron)在五千人政权在任期间所发布的那道逮捕阿奇普托勒穆斯、奥诺玛克勒司、还有安提丰的政令,参见Plut.Mor.833e—f。同时参见罗德斯,《亚里士多德〈雅典政制〉评注》,第412页。

[55] Thuc. 8.97.2: .此句应如何理解,历来争议很大。这番称赞表扬的是五千人统治的全部时期,还是五千人统治的初期,并不明确;

.此句应如何理解,历来争议很大。这番称赞表扬的是五千人统治的全部时期,还是五千人统治的初期,并不明确; 是不是形容词最高级,尚不明确;如果

是不是形容词最高级,尚不明确;如果  是形容词最高级的话,该最高级是倾向于绝对最高级,还是倾向于比较最高级,不甚明确;

是形容词最高级的话,该最高级是倾向于绝对最高级,还是倾向于比较最高级,不甚明确; 的意思是雅典人当时政体上佳,还是雅典人当时政务清明,也不清楚。关于这些争议的一个完备讨论,参见多尼尼(G.Donini),《修昔底德论五千人统治》(La posizione di Tucidide verso il governo dei cinquemila),都灵,1969年。安德鲁斯(《修昔底德历史评注》,第5卷,第331—339页)同样提供了有价值的讨论。安德鲁斯的讨论将这段文字置于修昔底德的政治观点中来看,提出了有价值的看法。安德鲁斯将这段文字译为:“(这一政权)最初那段时间是雅典事务被处理得最好的时期之一,至少在我的时代是如此”(《修昔底德历史评注》,第5卷,第330页)。我不认为修昔底德会把该政权存在初期的政体或政府性质与其存在后期进行区分,因为这个政权存在的时间不过9个月或者10个月。

的意思是雅典人当时政体上佳,还是雅典人当时政务清明,也不清楚。关于这些争议的一个完备讨论,参见多尼尼(G.Donini),《修昔底德论五千人统治》(La posizione di Tucidide verso il governo dei cinquemila),都灵,1969年。安德鲁斯(《修昔底德历史评注》,第5卷,第331—339页)同样提供了有价值的讨论。安德鲁斯的讨论将这段文字置于修昔底德的政治观点中来看,提出了有价值的看法。安德鲁斯将这段文字译为:“(这一政权)最初那段时间是雅典事务被处理得最好的时期之一,至少在我的时代是如此”(《修昔底德历史评注》,第5卷,第330页)。我不认为修昔底德会把该政权存在初期的政体或政府性质与其存在后期进行区分,因为这个政权存在的时间不过9个月或者10个月。 一词中的最高级有可能更加倾向于比较最高级而非绝对最高级的,但是我也不能肯定这一点。我认为最难以采信的一点是,修昔底德的措辞谈论的不是政体安排,而仅仅是指治国理政的具体事务。接下来的那段文字——“因为这是一个兼顾多数与少数的温和混合政体,同时,是这个政体允许国家首先进行劫后复元”,

一词中的最高级有可能更加倾向于比较最高级而非绝对最高级的,但是我也不能肯定这一点。我认为最难以采信的一点是,修昔底德的措辞谈论的不是政体安排,而仅仅是指治国理政的具体事务。接下来的那段文字——“因为这是一个兼顾多数与少数的温和混合政体,同时,是这个政体允许国家首先进行劫后复元”, (Thuc.8.97.2)——似乎表明,修昔底德在上一句中所指的既是政体特质,又是政治事务,同时,修昔底德将治国理政置于政体性质之从属地位。我倾向于将这句话翻译如下:“史上头一次,至少是在我的时代,雅典人似乎政理国治。”但是,安德鲁斯的译法更加接近学界共识。

(Thuc.8.97.2)——似乎表明,修昔底德在上一句中所指的既是政体特质,又是政治事务,同时,修昔底德将治国理政置于政体性质之从属地位。我倾向于将这句话翻译如下:“史上头一次,至少是在我的时代,雅典人似乎政理国治。”但是,安德鲁斯的译法更加接近学界共识。

[56] Thuc.8.97.3. 其他流亡者大概是415年赫尔墨斯神像亵渎事件时与他一同被判有罪的同党。

[57] 狄奥多罗斯(Diod.13.38.2)将召回阿尔喀比亚德的功劳全数归于塞剌墨涅斯,科涅利乌斯·奈波斯(Cornelius Nepos)(Nepos,Alc.5.4)在提到支持召回阿尔喀比亚德的人时只指出了塞剌墨涅斯的名字。参考411年四百人政权倒台以后召回阿尔喀比亚德的情况,普鲁塔克没有提到任何人的名字,他将召回行动归功于那时与民众合作的阿尔喀比亚德友人(Plut.Alc.27.1)。后来,普鲁塔克提到了一道颁布于407年、召回阿尔喀比亚德的政令,他说这道政令是由克里提亚斯(Critias)“在之前”(previously,proteron)动议的。大多数学者都推断,克里提亚斯的动议是在411年,但是我同意安德鲁斯的看法(《希腊研究期刊》,第73卷,1953年,第3页,注释7),安德鲁斯认为,proteron一词的意思是指之前于408年召开的一次公民大会。

[58] 奈波斯(Nepos,Alc.5.4)告诉我们说,这道政令赋予阿尔喀比亚德以与色拉叙布卢斯和塞剌墨涅斯同等的权力:“后来在特拉墨奈斯[塞剌墨涅斯]的支持下,经民众投票得以平反,被缺席授予与特拉西布鲁斯[色拉叙布卢斯]和特拉墨奈斯[塞剌墨涅斯]同样的兵权”(suffragante Theramene,populi scito restituitur parique absens imperio praeficitur simul cum Thrasybulo et Theramene)。[译注:此处使用张强译本,第81页。]

[59] 哈茨菲尔德,《阿尔喀比亚德:关于公元前5世纪末的雅典之研究》,第257页。

[60] Plut.Alc.27.1.

[61] Thuc.8.98.1. 修昔底德似乎要强调他们的逃亡是突如其来的: 。吕西阿斯(Lysias)(Lys.13.73)说

。吕西阿斯(Lysias)(Lys.13.73)说 (四百人政权的大部分人都逃亡了),但这一说法,正如布索特(《希腊历史》,第3卷,第2册,第1510页)所说,严重夸大了。

(四百人政权的大部分人都逃亡了),但这一说法,正如布索特(《希腊历史》,第3卷,第2册,第1510页)所说,严重夸大了。

[62] Thuc. 8.98.

[63] 我对于五千人政权建立之后短时期内的情势的了解很大程度上要归功于詹姆森(《历史学刊》,第20卷,1971年,第541—568页)。

[64] Lycurgus,Against Leocrates,113.

[65] 刻腊特吕:Craterus,FGrH III,342 Fr.17;普鲁塔克:Plut.Mor.834b;吕库古斯:Lycurgus,Against Leocrates,113。

[66] 对阿里斯托芬《吕西翠妲》的一条笺注:Scholiast to Aristoph. Lys.313=Craterus FGrH III,342,Fr.17。这位注经家也许是把这一次的指控与之前的一次指控弄混了。先前的那次指控是由派山德提出的,在那次指控中,斐林尼库斯因为背叛阿墨基司(Amorges)而被罢黜(Thuc.8.54.2)。这位注经家可能还联想到了斐林尼库斯与斯巴达海军司令阿斯提欧库斯(Astyochus)之间的联系。

[67] Thuc.8.90.2.与斯巴达人的那些磋商与哀堤昂奈要塞建设差不多发生在同一时间,因此无疑,参与磋商的人将被视为企图叛国。

[68] 关于克里提亚斯是四百人政权中温和派的一员的看法,参见布索特,《希腊历史》,第3卷,第2册,第1462页及注释3;以及阿德莱耶(G.Adeleye),《美国古典语文学会通讯》,第104卷,1974年,第1—9页。关于驳斥这种意见的看法,参见艾佛利(H.C.Avery),《古典语文学》,第63卷,1963年,第165—167页。

[69] 这是詹姆森提出来的观点:《历史学刊》,第20卷,1971年,第552页。

[70] Lycurgus,Against Leocrates,115.

[71] 詹姆森,《历史学刊》,第20卷,1971年,第555页。詹姆森将索福克勒斯与派山德的对话置于审判语境之中,在这次审判当中,诗人索福克勒斯站在逝者的立场控诉政治家派山德。这样的情景设置及论据相当有独创性。

[72] Plut.Mor.833e—f. 关于安德隆曾经担任四百人议事会成员,参见FGrH III,342 Fr.5a。

[73] Lys.12.67: .

.

[74] Thuc.8.68.2.修昔底德提到的指控罪名是参与建立四百人政权。这不可能是安德隆动议的那次控诉中所使用的正式罪名,但大多数人相信,这正是背后原因所在。参见《修昔底德历史评注》,第5卷,第176页,第198—201页。

[75] Lys.20.14;詹姆森,《历史学刊》,第20卷,1971年,第553—555页。

[76] Plut.Mor.834.

[77] 关于叙墨卡列,参见Xen.Hell.1.1.1;关于塞剌墨涅斯,参见安德鲁斯,《希腊研究期刊》,第73卷,1953年,第2—3页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。