第一章 从生境(Chipho)到市场(Msika):关于野生菌、树木和森林

Eric Boa

一切都与人有关

通布卡语(Tumbuka)是居住在非洲马拉维、坦桑尼亚和赞比亚国家境内200万居民共同使用的一种班图语(Bantu)。“Chipho”的意思是“Bowa”生长的地方。而“Bowa”是这3个国家及其周边地区广泛采集、食用和出售的食用菌总称。“Chipho”泛指东非和南非米欧埔森林(miombo woodlands)[1]地带(Campbell,1996)。当地人进行野生食用菌采集除了自己食用外,大部分出售到市场(Msika)。有的市场就设在林边道路上(彩图1.1),大部分分布在城镇。从价格上来说,城里往往更高些。

本章将通过世界各地的例子来描述野生菌从采集到出售的一系列活动及其生产链(production chain)特征。尽管米欧埔地区的野生食用菌受到广泛的关注,但它仅是众多重要野生菌产地之一(表1.1)。

本文的信息和观点基于作者发表的关于野生菌认知、用途和重要性等方面的总结成果(Boa,2004)。尽管菌类是野生采集食物中价值最高的一种,人们对其经济重要性,及其对农村生计之间的关系缺乏足够认识和重视。不过,关于野生菌的研究并不少见,特别是菌类学家和人类学家在生物学、生态学和文化学刊物上发表了大量研究报告。而目前急需加强的是,在更为广阔的市场和经济背景下,对野生菌进行跨学科、跨用途以及跨国界的综合性研究。本文将尝试补充此方面的内容。

表1.1 包括210个国家的野生食用菌采集传统评估

注:这里的传统特指野生菌的文化用途及以出售为目的的采集活动。

问题的源起

从生境(Chipho)到市场(Msika)的“旅程”以菌根为起点。菌根是菌类和植物根系之间形成的共生体,支持树木及森林的存活和生长。大部分野生食用菌都是菌根菌。这一“旅程”以野生菌的销售或消费为终点,正是这一环节所产生的价值体现了野生菌对人类的重要性。我们对野生菌的了解很多,但在野生菌对农村生计的重要性方面却知之甚少。关于野生菌有助于脱贫致富和提高粮食安全的观点,因没有充足数据而缺乏说服力。尽管对于很多研究者而言,野生菌的重要性不言而喻,但对于那些主管国际发展项目的资助者来说,他们并不了解这一情况。

所幸的是,我们对野生菌的认识逐渐深入,能为相应的调查和行动提供更好的支持。在过去,连米欧埔森林都没有引起林业工作人员的重视,更别说是非木材森林产品。尽管当地人一直都有采食菌类的习惯,而且历史悠久,但与米欧埔森林相关的书籍(Campbell,1996)却都很少提及食用菌。最早一篇发表在专业真菌刊物上关于米欧埔林地野生菌的论文(Morris,1984),也从未引起非专业或大众人士的关注。这里除了向菌类学家和自然资源管理者推荐阅读Morris的这篇论文外,还推荐在赞比亚(Piearce,1982)和坦桑尼亚(H-rk9nen,1995)开展的相关研究。

Wasson和Wasson(1957)关于野生菌对不同国家和人群各方面重要性的研究具有开创性,推动了人类利用野生菌的相关研究。这些研究很少涉及贸易程度和价值,以及野生菌对生计的贡献。同时,一本关于真菌学研究史的专著简要介绍了野生菌在全球范围内的利用情况(Ainsworth,1976)。我们现在逐渐掌握了关于菌类对生计重要性的更多信息,但这些信息比较分散,往往出现在不同的专业领域里,如真菌学、林学、人类学和医学。特别是在发展中国家,所发表的文献资料其传播和影响范围都非常有限。最近,经济植物学一期专刊(Economic Botany,Vol 62,2008)集中报道了许多关于食用菌的研究论文,为本章节提供了许多最新的信息。

全球视野

由于野生食用菌信息零散,研究成果的获取较为困难,特别是在贫困社区开展的相关研究。这在一定程度上限制了本文进行跨学科、跨国界,以及代表性研究综述的目的,而仅能依赖于发表在美国和欧洲的文献,因此可能存在一定偏见。长期以来由于人们对食用菌缺乏足够了解,所以当很多人初次得知食用菌的全球贸易规模时会甚感诧异。据保守估计,食用菌的全球贸易额每年大约为20亿美元(Hall等,2003)。中国的改革开放和对外贸易政策促进了野生和栽培食用菌的出口(USDA,2009)。根据仅有的综合数据表明,栽培食用菌从1988年到2007年翻了5倍,达到150万吨。毋庸置疑,野生菌在全球各地都很重要(表1.1),许多人甚至以此为生。有些人对蘑菇存在文化偏见,在发达国家,很大程度上是受到《自然史》的影响(Allen,1991)。英国和法国的真菌协会自成立起至今已有100多年历史,许多欧洲国家也都建立了各自的真菌协会。在中国,诸多研究记录了丰富的菌类物种多样性(Mao,2000),并开始讨论关于生计和自然资源管理方面的问题(见第一、第七、第八和第九章)。

野生食用菌的采集和销售对一些国家和地区的居民来说是至关重要的收入来源,如美国、加拿大(Redhead,1998)、苏格兰(Dyke和Newton,1999)、西班牙(de Román和Boa,2006)和中国等(Arora,2008)。在相对不发达的不丹和朝鲜,野生菌出口也对经济做出相当重要的贡献(Boa,2004)。这两个国家都将野生食用菌(主要是松茸)出口到日本以满足当地市场的需求。贸易记录有时会存在一定误导,例如绝大部分所谓的意大利牛肝菌(Boletus edulis)实际上都是来自于意大利之外的地区(Sitta和Floriani,2008)。

在农村,采集野生食用菌是当地为数不多的收入来源之一(Arora,2008),尽管很少有人因此发家致富,但它肯定是一条潜在的“脱贫之路”。对于食用菌贸易而言,良好的交通网络、公平买卖、良性竞争以及高效的供应链都很重要。一些食用菌很容易在运输途中损坏。因此,可以理解为什么常见的贸易菌种都在结构上比较坚硬,这样才能够保证从贫困乡村到富裕地区的长途运输之后仍然保持新鲜。

需求促使人们将野生食用菌从偏远地区运输出来,以满足不断扩大的国际市场。意大利企业不断地在寻找新的牛肝菌货源地。它们将野生菌从拉丁美洲、亚洲和非洲运送到意大利北部,由此带来新的经济机遇。而贸易往往会影响当地的采集习惯,比如应运而生的采集许可权便阻止人们进入传统上开放的野生菌采集区。

对全球野生菌的综述强调从供应到需求的各个方面,以及基于其他利用为目的的森林管理。同时探究导致资源不合理利用的根源并提出可操作的解决方案。不同人群对森林的利用导致不同性质和程度的冲突和矛盾。比如马拉维的木雕行业和树皮采集者(用于医药产品)利用的都是生长有野生食用菌的树木。在意大利,捕猎野生动物对采集块菌产生一定影响。

对野生菌的全球性综述研究有两大好处。一方面是借此机会鼓励各国进行经验交流和知识分享。另一方面是促进大家对菌类自然资源管理的关注,包括所有权、权利、获取和供应等方面。从一种产品中学到的经验教训可以为另一种产品提供参考。而本章的另一个重要目的就是拓展我们认识和分析野生食用菌的思维和视角。

情景铺垫

发达和发展中国家对野生菌的相关研究是本文主要的信息来源渠道。这两类国家都存在一个共同点,即采集往往是不富裕人群的活动,特别是在工作机会有限的贫困乡村。这一共同特征使得在非洲获取的经验能为欧洲的相关实践和政策提供参考,反之亦然。本章节仅选择性的罗列了部分参考文献,更多的请参考Boa(2004)登载于联合国粮农组织(FAO)网站(www.fao.org/docrep/007/Y5489E/y5489e00.htm)上的内容。

本文的主要目的是总结野生菌对人类和森林的重要性,侧重于野生食用菌如何改善贫困人群的生活。针对发展中国家关于野生菌采集和贸易的知识相对缺乏的情况,强调那些需要进一步关注的研究问题。文中以主要的野生食用菌为起点,介绍其利用和权属,以及对人类及其实践活动和传统的重要性。最后,对野生菌资源管理进行总结,包括现状和展望。

野生菌的数量、种类和使用

不同野生食用菌的大小、颜色、形态及味道各不相同(Boa,2004)。表1.2简要罗列了主要种类及其生态位。根据通用的表达习惯,这里用“菌”来指代真菌的子实体。系统分类上,它们通常隶属于担子菌门(Basidiomycota)和子囊菌门(Ascomycota)。大部分真正意义上的野生食用菌(有菌柄和菌盖)属于担子菌门。根据真菌字典(Dictionary of the Fungi)第十版,这类菌大概有3.1万种(Kirk等,2008)。数量最多的是伞菌目(Agaricales)和牛肝菌目(Boletales),约1.4万种。

至2006年1月止,在已出版的资料中,累计描述了2705种可利用的菌类及其特性和用途。这些信息来源于90多个国家近200份资料(表1.3)。相关属性数据库也因此建立,该数据库还同时包括毒菌、药用菌及其他用途的菌类。子囊菌门中有一小部分可食用,担子菌门中大概6%~7%可食用或者认为可食用。这一比例在伞菌目和牛肝菌目中合计增加到15%。

表1.2 野生菌不同形态特征及其在森林或林地中的生态位

*指除鸡 属外所有的菌根菌。

属外所有的菌根菌。

大部分生长在森林和林地的野生食用菌与树木共生(symbiont)形成外生菌根。最近一篇综述总结了外生菌根菌(ectomycorrhiza)的重要性,及其对世界各地森林和林地的贡献(Brundrett,2009)。全世界已知共有145个属,6000种与外生菌根菌共生的树种。鸡 菌(Termitomyces spp.)生长在林地中较为开阔的地方,也是一种共生菌,与蚂蚁共生。在非洲和亚洲,人们大量采集这种菌类并出售到市场。此类菌的交易多发生在当地,价格不高但营养丰富,其蛋白质含量较高。腐生菌(saprobic)常见于森林或林地,一般生长在腐烂的有机体上。野生腐生菌的贸易基本上仅限于当地,至少笔者未曾发现此类菌有大量出口的贸易信息,仅有极少数的种类进行出口。主要原因是大部分具有食用和药用价值,且价格较高的腐生菌都可以通过人工栽培的方式获得(Stamets,2000)。第三类食用菌是树上的病原菌(pathogenic)。表1.2列举了这3种具有不同生态位的菌类。

菌(Termitomyces spp.)生长在林地中较为开阔的地方,也是一种共生菌,与蚂蚁共生。在非洲和亚洲,人们大量采集这种菌类并出售到市场。此类菌的交易多发生在当地,价格不高但营养丰富,其蛋白质含量较高。腐生菌(saprobic)常见于森林或林地,一般生长在腐烂的有机体上。野生腐生菌的贸易基本上仅限于当地,至少笔者未曾发现此类菌有大量出口的贸易信息,仅有极少数的种类进行出口。主要原因是大部分具有食用和药用价值,且价格较高的腐生菌都可以通过人工栽培的方式获得(Stamets,2000)。第三类食用菌是树上的病原菌(pathogenic)。表1.2列举了这3种具有不同生态位的菌类。

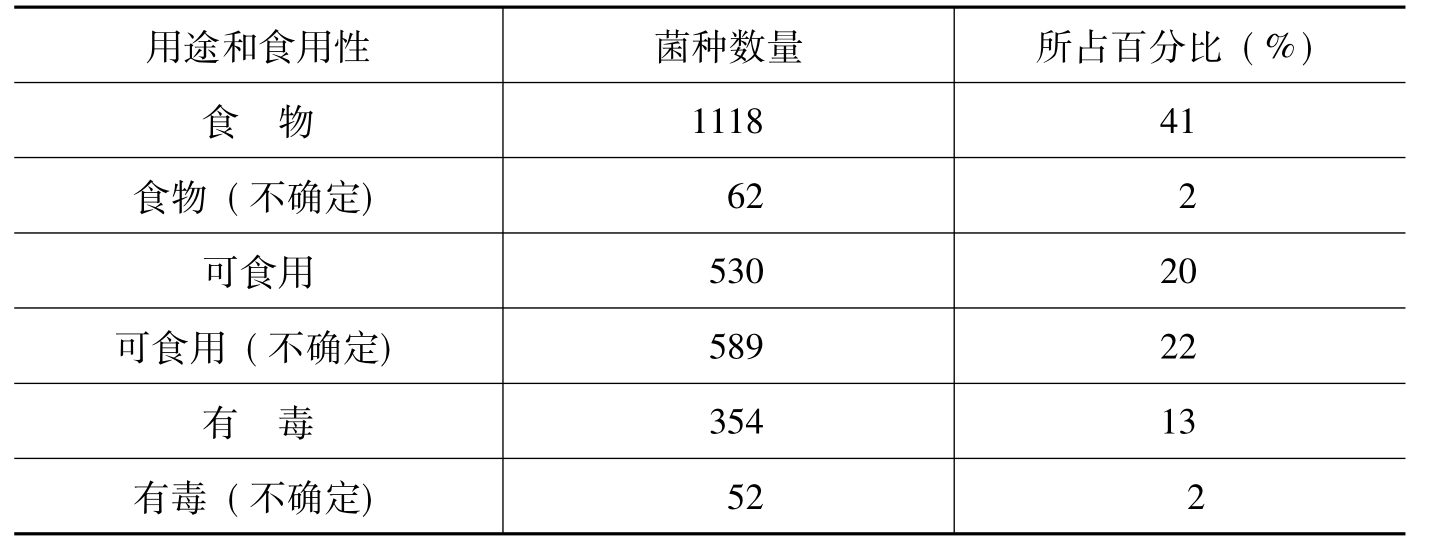

表1.3 对来自90个国家2705种野生菌的用途和食用性总结

注:信息来自于200篇文献,其中有的记载模棱两可。如果一个菌种曾被食用过并且未导致任何伤害,定义为“食物”。据保守估计,本表中有154种具有药用功效。Dai等(2009)列出了中国540种具有药效的菌类。

所有野生菌都以不同方式为树木和森林提供重要的生态服务功能。外生菌根菌对树木的生长至关重要,腐生菌能够分解和循环养分以保持土壤肥力和结构。虽然食用菌有较高的经济价值,也只是森林生态系统多样性中的一小部分,但这些“默默无闻”的真菌为森林的健康做出了重要贡献,其价值难以估量。在一定程度上,通过适宜的森林管理能够保护所有菌类,而针对食用菌进行的生境管理对非食用菌也有益处。

到目前为止绝大部分的外生菌根菌都无法实现人工栽培,不过块菌(Tuber spp.)是个例外。在一些国家,人们将块菌(truffières)接种于宿主树种并采取相应的管理措施,比如意大利、西班牙和新西兰(Hall等,2007)。准确地说,接种块菌算是“半人工栽培”。尽管新技术的运用使得块菌能够成功生长并产生子实体,但在大量资金和时间的投入之后,要获得相应的回报还需要耐心的等待和一定的运气。

可食性

有用野生菌可通过用途和属性来加以区分。“食物”指其用途,而“食用性”描述其属性。对野生菌进行“可食用(can be eaten)”和“被证明可食用(have been eaten)”的区分具有重要意义。野外手册上通常用可食用来代替被证明可食用,这样的一概而论使我们很难判断这一信息的原始含义是什么。人们通常很关心什么菌可以吃,野外手册则是常用的参考资料。但各种手册间的信息可能存在相互矛盾或者误导之处(Rubel和Arora,2008)。信息的相互矛盾或不统一可能对野生菌贸易造成不利,使得公众不敢妄加食用,担心误食有毒菌。前文中提到的野生食用菌属性数据库里有超过1000种标明“可食用”的菌类,却没有信息标明“已被确认能食用”。一本好的野外手册,例如Arora(1991),通常会详细记载观察食用野生菌的过程或者引用其他文献资料来对相关信息进行描述。

可食用性也绝不能仅根据一个人吃了一种菌没有造成伤害来判断。人们对某种菌的描述可能存在不一致。野外手册将菌类分为“不宜食用(not-edible)”、“不能食用(inedible)”以及“不要食用(do not eat)”。这类区分可能产生不同理解。“不能食用”可能指有毒,如果是这样,应该直接说明。“不宜食用”可被理解为是难以消化。“被证明不能吃(not eaten)”是一个更为准确的描述,避免了是否因为有毒还是不好吃所带来的混淆。我曾尝试吃过裂褶菌(Schizophyllun commune),这种菌在一本知名的野外手册中被描述为“不宜食用”(Phillips,2006)。那是一次不值得一试的经历。尽管如此,裂褶菌还是在几个国家都有出售。野外手册实际上还应该明确标注那些在生的情况下有毒,但煮熟后可食用的菌种。

全球菌类索引(Index Fungorum,www.indexfungorum.org)是一个在线数据库,用于确认菌种学名。应该建立一个类似的针对食用菌的网络数据库系统,这样人们可对已经发表的关于同种菌类的描述进行相互对比,然后根据最可信的资料做出总结判断。前面提到的属性数据库包括了来自3000个菌种的9486条记录。在此基础上可创建一个在线网络数据库,用于综合所有可获取的信息和知识,并进行总体评价。这样的资源既可以帮助解决何种真菌可用于出售的争议,也可以帮助医生诊断和治疗那些误吃毒菌的病人。

有毒蘑菇

多少种蘑菇有毒?普遍的观点认为,多数的野生蘑菇都有毒。而据研究报道大概有15%的菌类有毒(表1.3)。值得注意的是,关于有毒的报道信息不一定完整,往往缺乏在何种情况下有毒的描述说明,比如是否在经过一定的烹饪加工后还有毒?人们食用毒菌产生的反应也表现不一,从轻微的、暂时性的症状到长期的器官性损伤甚至死亡。全世界已知有剧毒能致死的菌类大概不到20种。

遗憾的是还有很多菌的特征属性目前尚无记录,因此很难说清楚到底还有多少菌有毒。美国会定期报道因食用野生菌而发生的中毒事件。尽管其他国家不如美国那样规范,但野生菌中毒事件往往备受关注,因此这方面的报道并不少见。然而,这些报道通常缺乏由何种菌引起中毒的准确信息。其实大部分的有毒野生菌都已得到记录。在东欧地区,那些富有冒险精神或者换句话说鲁莽的人,无意中便帮助人们识别了与可食菌相似的有毒菌。在一些国家,野生菌采集并不普遍,人们误食有毒菌的可能性也就很小。

有毒菌的潜在威胁给野生食用菌的开发利用造成了一定阴影。Rubel和Arora(2008)指出,有的野生菌在生食的情况下有毒,但经过正确烹饪后便是安全而富有营养的美食。然而,不幸的事情时常发生,而大规模的中毒事件也偶有出现(Boa,2004)。问题是当媒体参与进来并进行大肆渲染,使得公众难以对误食有毒菌的风险做出理性的判断,这就妨碍了我们了解真实的具体情况。

只需进行一个理性的评估便可以得出以下结论——吃到有毒野生菌的风险实际上比媒体所报道的几率小得多。偶然事件当然随时都有可能发生,即使是在那些有着悠久的野生菌采集食用传统的地区。但可以肯定的是,俄罗斯人仓促冒然的进行野生菌采集,其中毒事件发生的可能性自然大于那些有着悠久采集历史的地区(H-rk9nen,1998)。

在某些情况下,从所谓的由野生菌导致的中毒事件的报道中,人们并不能清晰的判断导致中毒的真正原因就是菌类本身。这个过程中,我们缺乏的是高质量的信息报道以及准确的菌种识别。为了防患于未然,这些工作应该在菌类中毒事件发生之前就有所开展。挪威的食用菌警察(mushroom police)和法国商场里的宣传资料就是很好的例子。这其实是一项很好的措施,能减少不必要的治疗次数并增强人们的信心。2008年在格鲁吉亚,有报道称一些人吃了自己采摘的野生菌,导致其中所有的成年人病倒,不幸的是有3个小孩中毒身亡。该事件促使200多公里之外的第比利斯(Tbilisi)严令禁止任何野生菌的销售。最具讽刺意味的是,导致中毒的菌种在禁令颁布之时还未被鉴定出来,而事实上野生菌早已在第比利斯安全地销售了许多年。一个地方的野生菌贸易就这样因为一个独立的偶然事件的发生而戛然停止。

野生食用菌的重要性

第一篇描述野生食用菌采集传统的综述发表于1957年(Wasson和Wasson,1957)。这篇《野生菌、俄国与历史(Mushrooms,Russia and History)》的文章曾激发了很多人致力于民族真菌学研究的热情。Wasson对致幻菌及其文化含义尤其感兴趣。关于野生致幻菌的文化历史和Wasson所做出的重要贡献的总结,可参见Letcher(2008)。许多国家都在进行民族真菌学研究(表1.4)。该类研究多集中描述野生食用菌的文化含义,但对营养和经济贡献方面的阐述较少。

表1.1综合对比和评估了210个国家利用野生食用菌的传统历史及其对生计的重要性(Boa,2004)。评估食用菌利用传统的主要依据是采集强度、对食物和收入的重要性等,文化价值方面则考虑较少。通过评估得出以下几个结论:①在非洲,仅有少数几个国家具有悠久的野生菌采集传统;②欧洲则比较典型,总体发表的资料较多,仅有3个国家缺乏任何关于野生菌的信息;③美洲也有一些国家具有悠久的传统;④在亚洲,中国的野生菌采集和使用历史最为悠久。

表1.4 民族真菌学研究案例

续表1.4

注:详见Boa(2004)。

对饮食的贡献

野生菌对饮食有多重要?实际上,目前仅有少数菌类的营养成分为已知(表1.5)。人们通常认为野生菌的主要成分是水,因此和蔬菜没有太大区别。事实上,有些菌的蛋白质含量非常高。表1.5罗列了一些野生菌的营养成分,据此信息大致可以推测同属其他未被检测菌种的营养成分,其中蛋白质的含量可能因物种不同而存在差异。另外,有些菌类含有一定的药用成分。

野生食用菌对人类饮食的贡献率难以衡量,原因在于我们无法统计人们到底食用了多少野生菌。众所周知,野生菌并不是必要的食物,但却是营养价值很高的辅助食品。而且在食物短缺的时候其作用尤为重要(de Román等,2006)。例如,在二战后芬兰政府为了补充食物短缺,鼓励民众采集野生食用菌和浆果。为了推动此项活动,还为各种已经有学名的食用菌取了一些耳熟能详的名字。通过对菌类传统文化的稍加改进,该活动取得非常不错的效果。在芬兰,可大致从北到南画一条线,将西部原先隶属于俄国,具有悠久野生菌采集文化的Karelyians地区,同源自于瑞典西部食用菌采集传统稍弱的地区划分开来(H-rk9nen,1998)。

表1.5 野生菌的营养成分

注:信息来源请参见Boa(2004)。

失去一种文化比形成一种文化来得容易,菌类采集文化亦然。在马拉维,随着人们搬迁到城镇居住,他们逐渐忘却曾经熟知的野生菌知识,以至于在市场上对是否购买没有安全证书标识的食用菌而犹豫不决。一个名叫Sabitini Fides的野生菌商贩说:“为了寻找顾客,我会在郊区的居民区,比如警察培训学院、军营、大法官学院以及Mponda Bwino和Chikanda等地走动,挨家挨户去推销。起初我发现一些住户并不愿意购买,他们(通常为妇女)会说‘也许有毒’、‘也许不好吃’之类的话。我会耐心地劝他们可以先尝尝看。为了证明没有毒,通常我自己先吃。于是便有人尝试购买。而其他顾客会根据这些人的反馈来决定是否购买。这样渐渐地,我就拥有固定的客户群,最终他们都会买”(Boa,2004)。

野生菌作为收入来源

全球的野生菌贸易额至少有20亿美元(表1.6)。该数字还不包括那些高价的野生菌,比如从美国和加拿大出口到日本的美洲松茸(Tricholoma magnivelare),从印度和尼泊尔出口的羊肚菌。土耳其也是主要的野生菌出口国家。在许多地区,野生菌为许多人提供了很多工作机会。这些工作机会尽管存在明显的季节性,但也相对稳定。

表1.6 全球菌根菌产值估计

注:据Hall et al(2003)。

很多人进行小规模的野生菌采集,通常是为了自己食用或在当地出售,尽管所赚取的收入也不是很多,但可能对个人经济状况的改善有很大帮助。在对西班牙卡斯蒂利亚-莱昂(Castilla Léon)松乳菇(Lactarius deliciosus)的一项调查中,有人提醒我们不要被采摘野生蘑菇只是一项个人爱好的言论所欺骗(de Román和Boa,2006)。而事实上,通过采集出售野生菌,一家四口一个季节可以获得5600~8400欧元的收入,约为该地区家庭年平均收入的40%。在云南省西北部,很多人建盖房子甚至于买车,依靠的就是采集松茸(Tricholoma matsutake)所获得的收入(Arora,2008)。在墨西哥最贫困的Oaxaca州,通过采摘美洲松茸(Tricholoma magnivelare)一个小孩采摘一天可获得20~30美元的收入。

事实上能从野生菌中获得大量经济收入的国家并不多。每一个经过精心描绘的、通过采集野生菌而发家致富的案例背后,则是成千上万的人们仅挣取微薄收入的现实。马拉维的妇女在米欧埔森林里需要花好几个小时,走上10公里,才能将采集到的野生菌出售并换取几美元的收入(Lowore和Boa,2001)。通常,出口贸易数据可以帮助我们了解采集的规模和重要性(Boa,2004)。在1993~1997年间朝鲜出口到日本的松茸,获得1.5亿美元的总收入。印度每年出口销往欧洲的羊肚菌可达0.5亿~0.6亿美元。土耳其在1989~1999年间出口鸡油菌(chanterelles)的平均年总额达0.1亿~3.75亿美元。然而,值得注意的是产量不可预测,价格也随时在波动。

野生食用菌的商业化贸易提供了许多工作机会,通常也吸引了大量外地人。欧洲和北美大量雇佣来自东南亚和墨西哥的移民,其中有些人缺乏甚至完全没有采集野生菌的传统和经验(Redhead,1997)。英国餐饮业对野生菌的大量需求促进了苏格兰小型野生菌产业的发展,并吸引了一批完全没有采集经验的人前来工作(Dyke和Newton,1999)。这其中就有一定的风险,没经验的人可能会采错物种,或者并不掌握良好的采集方式。尽管买家可以通过质量检查和菌种检查来减少由于识别错误所隐含的风险,但野生菌的采集方式及其可持续性却无从监管。

有趣的是,在比利时超市里购买新鲜鸡油菌(chanterelles)、干牛肝菌(porcini)或羊肚菌(morels)的顾客很少知道这些菌来自何方。而保加利亚、中国和印度的采集者可能很关心这些野生菌最终会以多少价格卖出。对比利时的消费者来说,这些野生菌就是美味佳肴;对采集者来说,采集菌类是一种生计方式。绝对公平的自然资源利益分享很难实现,尤其是针对那些商品价值很高的野生菌。通常,贫困人群在其中的收益最少。但总的来说,采集者所获得的收入对其生计发展仍然起着关键作用。野生菌重要的贸易价值充分说明有必要开展综合性森林管理计划,并给予野生菌足够的关注。

管 理

野生食用菌的采集管理很难执行。森林所有权和资源获取权通常并不清晰,甚至存在很大争议,难以监管。高价值野生食用菌种类的开发利用及其不断扩大的贸易机会,使得本来就不简单、为满足不同使用者需求而进行多方协调的森林管理,面临更为巨大的挑战和困难。加州的自然保护主义者认为野生食用菌采集威胁到森林健康(Arora,2008b)。在中国,社区间可能为采摘松茸而产生争执甚至发生暴力事件(Yeh,2000)。大量涌入的外地采集者给斯堪的纳维亚森林的公有政策(open access policy)带来挑战(Paal,1999)。

有时,林业部门不愿意主动承认采集野生食用菌对当地社区的重要性,也不给予当地人采集权,主要是担心由此带来对保护区的蚕食侵占。这种担心在马拉维则尤为明显。权力争夺和特权利益淹没了处在森林周边、贫穷农村社区的声音。甚至连他们的日常生产活动都被指责为破坏森林的根源。事实上,采集野生菌是增加森林价值的一种途径,还有助于鼓励社区进行保护森林。然而,事情往往是说起来容易做起来难。从管理者的角度而言漠视森林使用者的需求和权利相对容易,而与他们进行长期的协商和讨论如何将其需求和权利整合到森林管理计划中却并不简单。

人们通常担扰目前的野生菌采集行为会影响到将来的产量。同普遍认为的观点相反,瑞士的长期研究表明——野生食用菌的采集不会影响未来的产量(Egli等,2006)。但是,很少有人知道采集野生菌对树木的健康状况是否存在影响。瑞士的研究者还认为采用刀割的收获方式对外生菌根菌的生长几乎没有损害,而大量踩踏则有可能带来不良后果。同时,他们还认为,这些影响是可逆转的,一旦采集压力消除,产量可能恢复。瑞士的相关研究带给我们的启发是——尽可能在可采集的地区实行轮流采集。

野生食用菌在哪里生长?

我们对野生菌的空间分布信息掌握有限。通常只知道那些高价野生菌的大致产地。而所记载的产地通常以行政范围进行指代,往往包括较大的空间范围和多种生境,具体的生境信息和空间位置并不清楚。外生菌根菌与树种之间的相互关系可为了解野生菌的大致分布提供线索。采集者则通过乡土知识来判断各种野生菌的潜在产地。在造林过程中如果采用与食用菌共生的树种,尽管不能确保这些菌一定会生长出菇,但森林的价值会相应提高。另外,树木同外生菌根菌存在多重联系,但人们并不了解在什么条件下树木对菌类生长有益。

已知的关于外生菌根菌与树种之间相互关系的信息比较分散。验证树—菌共生关系的方法已经建立(Brundrett,2009)。加拿大一项研究对此进行了总结,表1.7列出了其中的部分数据。为了便于比较,表1.8罗列了Miriam de Román尚未发表的米欧埔林地数据。松属(Pinus)和桉属(Eucalyptus)是全世界种植最广的树种,两者皆有内生菌根菌(endomycorrhizae)。在马拉维牛肝菌(Boletus edulis)是外来菌种,并非本地种,当地人也不食用。而在邻国坦桑尼亚,人们食用许多种野生菌,但通常会避免有孔菌(H-rk9nen等,2003)。

表1.7 在加拿大与不同乔木形成外生菌根的菌种数量及其食用菌举例

注:来自外生菌根菌数据库: www. pfc. forestry. ca/cg-bin/edd/catalog.asp.

表1.8 在马拉维与一些树种形成外生菌根的野生菌

注:来自Miriam de Román未发表的数据。

森林使用者

有效管理野生菌能够缓解由采集带来的负面影响,有助于实现长远的森林管理目标。这些目标的设定则取决于不同的森林使用者的相对重要性及其主张被采纳的程度。野生菌是否比其他非木材森林产品更有价值?与木材生产相比,哪种资源在经济上收益更大?森林不仅有经济价值还有战略意义,它们对保护流域、脆弱的坡地,以及生物多样性具有重要价值。

从事森林管理规划和政策的制定者所面临的挑战是,如何平衡处于相互矛盾或竞争状态的不同森林需求;为森林管理者提供一套行之有效的可操作框架。针对野生菌,这意味着,在赋予采集者公正平等的机会进入森林的同时,尽量减少由于踩踏所造成的影响;在允许相关企业和社区发展的同时,还要尽量避免由商业化采集导致的不可持续性资源利用。因此,野生菌的可持续管理是多元的,包括社会层面、经济层面乃至政治层面。

表1.9罗列了一些热点问题和来自于不同森林使用者之间的矛盾冲突。森林管理者想要对资源采集权进行收费,而采集者则挑战所有权的归属问题,宣称森林是公共资源,他们有权免费使用。随着野生菌贸易的发展,其价值越高,冲突也就愈加凸显。日益减少的森林造成当地社区收入的减少,而外地采集者的大量涌入使得高价野生菌的采集活动竞争更为激烈。在过去,意大利的林地所有者一般都允许采集者进入其林地采集块菌,他们拥有的是树木而不是土地。现在,当发现采集块菌能带来巨大收入时,其中一些人便声称其拥有林木和土地的双重所有权。

不同林产品之间基本不存在相互竞争关系,除非这些产品来源于同一棵树。比如烧炭的人砍下的是野生食用菌生长所必需的树木。采集本身不影响未来菌类的产量,但要说服那些将野生食用菌采集等同于植物采集的人们则需要充分的研究证据。这些人认为当次采集量的多少直接影响下一次的可收获量。在发达国家,森林保护者和使用者之间的冲突接连不断。执政者与城市中产阶级对生物多样性极为关注,甚至对如何管理森林这一问题产生情绪化抗辩,而非理性争论(Arora,2008b)。

类似的争论也发生在东非的米欧埔林区。非政府组织、发展工作者以及其他森林使用者的代表努力阐述各方需求,平衡利用和保护之间的矛盾。在过去20年内,这场辩论中的一个社区代表逐渐产生明晰的想法,并清楚地表达了他们优先考虑的问题,即保障家庭基本需求和提高生活水平。

为社区寻找新的收入来源也是解决冲突的一种方式。在中国的农村栽培腐生菌较为普遍,各地还发展了适合小规模生产的相关技术(Oei,1996)。

美国和加拿大关于野生菌商业化采集的研究案例详细描述了如何通过改进不同的管理策略以应对不断出现的问题(Pilz和Molina,2002)。该研究介绍了当地的采集者及其采集习惯,与发展中国家的采集者为维持生计而进行的采集行为形成鲜明对比(Lowore和Boa,2001)。

表1.9 森林的多用途和野生菌采集

注:来自Miriam de Román未发表的数据。

随着北美西北地区野生菌商业贸易的逐渐发展,大规模的野生菌采集管理计划应运而生的。尽管许多国家都具有相关的法律或规定,但都没有像北美一样限定采集规模。斯堪的纳维亚对公众开放其森林,只要没有破坏性行为活动,任何人都可以采摘食用菌。这一政策后来受到前苏联移民及其丰富而又廉价的劳动力的挑战。类似的改变也发生在东欧,野生菌采集一方面创造了新的商业机会,但另一方面带来了人们对可持续采集的担忧和如何规范采集行为的思考。在意大利,每个省都出台相关规定说明谁有权采集块菌(Tuber spp.)。采集者必须通过一项简单测试,来证明他们知道如何以及在哪里采集野生菌。2001年在艾米利亚—罗马涅(Emilia Romagna)共颁发了3万张许可证,每张90美元。

在美国俄勒冈州威娜玛(Winema)国家公园,通过颁发许可证带来了不少收入,尽管每年的回报率不尽相同。比如1997年许可证总收入额36.6万美元,4年后降到了7.8万美元。为什么出现如此大幅的下降?可能的原因包括野生菌产量和人们支付许可证的能力有所下降,或者别的地方有更好的机会(Boa,2004)。在不丹,销售许可证只是象征性活动(Namgyel,2000)。社区也制定许可计划,限制人们进入丰产地,但这种做法并不能有效解决相邻社区之间关于资源所有权的争议。

在马拉维,林业官员担心如果允许人们在森林保护区内采摘野生菌,会导致更大规模的木材资源利用,特别是薪柴(表1.9)(Lowore和Boa,2001)。直到2004年,马拉维都没有官方认可过野生菌的商业化采集活动,也未进行任何许可证制度的尝试。

制度规范及其执行的成功与否取决于谁控制或拥有森林。与马拉维原始森林多种用途所带来的复杂问题相比,在南非人工商品松树林内进行规范化牛肝菌(Boletus edulis)采集管理就简单得多了。规范采集权的压力来自多方面,不仅仅是林业部门。比如,美国一个保守派议员就一直致力于限制对野生菌进行商业化采集(McLain等,1998)。

中国、菲律宾、加拿大以及其他地方的禁伐政策为野生菌采集创造了新的机会,同时也引起是否存在野生菌过度采集的担忧。在西伯利亚,情况却恰好相反,外资企业不断进入开展采伐活动使得当地人越来越难以进行野生菌的采集活动(Boa,2004)。

研究现状及展望

从20世纪80年代后期开始,北美西北地区便将美洲松茸出口到日本。日本对松茸的需求超过了其本土的生产和供应能力。主要原因是当地的林地大量减少,部分原因是由于线虫灾害导致松树大批死亡。美洲松茸和日本松茸有着相似的特征,美洲松茸在美国华盛顿州、俄勒冈州和英属哥伦比亚州大量生长。过去很少有人采集,在大量出口之前也只有日裔美国人才食用。朝鲜、中国和不丹也是类似的情况,在日本买家出现以前,当地人从未重视过松茸(Arora,2008)。

我们对于野生菌及其采集者的了解日益增加。菌类的商业化和国际化贸易发展,以及越来越受关注的资源管理问题,使得相关研究必须超越发达国家并突破民族真菌学的有限领域范畴,朝着广度和深度双向发展。对年轻的菌类学家而言,这是一个令人兴奋的时刻。结合对野生食用菌、人和环境的深入理解,探索新知识以利于对这些重要的自然资源进行综合性管理。

之所以有了针对北美西北部菌类商业化采集而发展起来的创新性研究,及其所提供的有力指导,才有我们今天对野生菌及其资源管理的认识。1999年,当笔者第一次看到该项目的宣传资料,一开始还怀疑此类研究是否适用于米欧埔地区的野生菌管理项目。但当我发现马拉维的野生菌采集者和森林管理者与美国俄勒冈的具有可比性,此疑虑便很快就消除了。

针对真菌的研究经费申请一直都比较困难,同时野外真菌学调查和关于贸易的研究又很少能带来学术荣誉。尽管如此,令人兴奋的消息是,我们对野生菌的认识已经取得不错的成绩。真菌学家在开发运用新技术(Hall等,2007)方面取得卓越成绩,促使我们对各种菌的了解也在不断增强。虽然很多野外手册在描述野生菌可食性特征上存在不足,但它们对于识别菌种还是起到了不可忽视的作用。随着人们对野生菌兴趣的日益提高,更多的手册会不断出版,知识也会因此得到更新。

不过,我们仍然缺乏对于人的了解:他们在做什么以及他们为什么这样做?采集野生菌只是一种获取经济收入的方式,而收入多少则受季节性影响。我们需要进一步了解社区生计以及贫困地区的人们通过哪些策略来提高他们的生活水平。这就要求将人类学研究方法同真菌学家所熟悉的自然科学研究方法结合起来。Sillitoe在1998年发表的一篇关于乡土知识的综述里,为自然科学和社会科学研究方法的结合提供了很好的示范。前文中提到的各个出版物以及本书其他章节即将描述的具体研究方法,也为我们提供了很好的参考。而我们现在需要做的就是:走出去,去发现。

参考文献

Ainsworth,G.C.(1976).An Introduction to the History of Mycology,Cambridge,Cambridge University Press.

Alexander,S.,Pilz D.Weber,N.S.,Brown,E.and Rockwell,V.A.(2002).Mushrooms,trees andmoney: value estimates of commercial mushrooms and timber in the Pacific Northwest.Environmental Management30,pp129-141.

Arora,D.(1991).All that the rain promises and more.A hip pocket guide to Western mushrooms.Berkeley,Ten Speed Press.

Arora,D.(2008a).The house thatmatsutake built.Economic Botany 62,pp278-290.

Arora,D.(2008b).California porcini: three new taxa,observations on their harvest,and the tragedy of no commons.Economic Botany 62,pp356-375.

Bandala,V.M.,Montoya L.and Chapela,I.H.(1997).Wild edible mushrooms in Mexico: a challenge and opportunity for sustainable development,in M.E.Palm and I.H.Chapela(eds) Mycology in Sustainable Development: Expanding Concepts,Vanishing Borders.Boone,NC,Parkway Publishers,pp76-90.

Boa,E.(2004).Wild edible fungi: A global overview of their use and importance to people.Non-wood Forest products 17,FAO,Rome.

Campbell,B.(ed)(1996).The Miombo in Transition:Woodlands and Welfare in Africa.Bogor,Indonesia,Centre for International Forestry Research.

Dai,Y.-C.,Yang,Z.-L.,Cui,B.-K.,Yu,C.-J.and Zhou,L.-W.(2009).Species diversity and utilization of medicinal mushrooms and fungi in China(review),International Journal of Medicinal Mushrooms 11,pp287-302.

De Román,M.,Boa,E.,Woodward,S.(2006).Wild gathered fungi for health and rural livelihoods,Proceedings of the Nutrition Society,vol 65,no 2,pp190-197.

Dyke,A.J.and Newton,A.C.(1999).Commercial harvesting of wild mushrooms in Scottish forests: Is it sustainable? Scottish Forestry 53,pp77-85.

Ellen,R.(2008) Ethnomycology among the Nualu of the Moluccas: putting Berlin's General Principles of ethnobiological classification to the test,Economic Botany 62,pp483-496.

Guisso,K.M.L.,Lykke,A.M.,Sankara,P.and Guinko,S.(2008).Declining wild mushroom recognition and usage in Burkina Faso.Economic Botany 62,pp530-539.

Hall,I.R.,Brown,G.T.and Zambonelli,A.(2007).Taming the truffle.The history,lore and science of the ultimatemushroom.Portland,OR,Timber Press.

Hall,I.R.,Stephenson,S.Buchanan,P.,Wang,Y.and Cole,A.L.J.(2003).Edible and PoisonousMushrooms of theWorld.Portland,OR,Timber Press.

H-rk9nen,M.,Saarim-ki,T.and Mwasumbi,L.(1995).Ediblemushrooms of Tanzania.Karstenia 35 supplement92.

H-rk9nen,M.(1998).Uses ofmushrooms by Finns and Karelians.International Journal of Circumpolar Health 40,pp40-55.

H-rk9nen,M.,Niemel-,T.and Mwasumbi,L.(2003).Tanzanian mushrooms.Edible,harmful and other fungi.Helsinki,Botanical Museum,Finnish Museum of Natural History.

Kirk P.M.,Cannon,P.F.,Minter,D.W.and Stalpers,J.A.(2008).Dictionary of the Fungi[10th Edition],Wallingford,UK,CABI.

Lowore,J.and Boa,E.(2001) Bowa markets: local practices and indigenous knowledge of wild edible fungi,Egham,UK,CABI(available from Boa).

Mao,X.L.(2000).The Macrofungi of China,Zhongzhou,Henan,Henan Science and Technology Press(in Chinese).

McLain,R.,Jones,E.and Liegel,L.(1998).The MAB mushroom study as a teaching case example of interdisciplinary and sustainable forestry research.Ambio 9,pp34-35.

Morris,B.(1984).Macrofungiof Malawi: some ethnobotanical notes,Bulletin of the British Mycological Society 18,pp48-57.

Namgyel,P.(2000).The story of Buddha mushroom.Tricholoma matsutake,Unpublished manuscript,Thimpu,Bhutan,14 pp.

Oei,P.(1996).Mushrooms cultivation,with special emphasison appropriate technologies for developing countries,Leiden,Tool Publications.

Paal,T.(1999).Wild berry and mushrooms resources in Estonia and their exploitation.Metsanduslikud Uurimused 31,pp131-140.

Palm,M.E.and I.H.Chapela(eds)(1997).Mycology in Sustainable Development: expanding concepts.Boon,NC,Parkway Publishers.

Phillips,R.(2006).Mushrooms,London,Macmillian.

Piearce,G.D.(1982).An Introduction to Zambia’swildmushrooms and how to use them,

Zambia,Forest Department.

Pilz,D.and Molina,R.(2002).Commercial harvest of ediblemushrooms from the forests of the Pacific Northwest United States: issues,management and monitoring for sustainability.Forest Ecology and Management155,pp3-16.

Redhead,S.A.(1997).The pinemushroom industry in Canada and the United States: why it exists and where it is going,in I.H.Chapela and M.E.Palm,Mycology in Sustainable Development: expanding concepts,Boon,NC,Parkway Publishers,pp15-39.

Rubel,W.and Arora,D.(2008).A study of cultural bias in field guide determinations of mushroom edibility using the iconic mushroom,Amanitamuscaria,as an example,Economic Botany 62,pp223-243.

Sillitoe,P.(1998).The development of indigenous knowledge: a new applied anthropology,Current Anthropology 39,pp223-252.

Sitta,N.and Floriani,M.(2008).Nationalization and globalization trends in the wild mushroom commerce of Italy with emphasis on porcini(Boletus edulis and allied species),Economic Botany 62,pp307-322.

Stamets,P.(2000).Growing Gourmet and Medicinal Mushrooms[3rd edition]Berkeley,CA,Ten Speed Press.

United States Department of Agriculture(USDA)(2009).Mushroom industry report,http://usda.mannlib.cornell.edu/Mann Usda/view DocumentInfo.do? documentID= 1395.

Villarreal,L.and Gomez,A.(1997).Inventory and monitoring wild ediblemushrooms in

Mexico: challenge and opportunity for sustainable development,in M.E.Palm and I.H.Chapela(eds) Mycology in Sustainable Development: Expanding Concepts,Vanishing Borders,Boon,NC,Parkway Publishers,pp99-109.

Wasson,V.P.and Wasson,R.G.(1957).Mushrooms,Russia and History(2 vols) New York,Pantheon Books.

Yeh,E.(2000).Forest claims,conflicts and commodification: the political ecology of Tibetan mushroom-harvesting villages in Yunnan Province,China,China Quarterly 161,pp225-278.

Zent,E.L.(2008).Mushrooms for live among the Jotiof the Venezuelan Guyana,Economic Botany 62,pp471-481.

【注释】

[1]米欧埔(miombo)在斯瓦希里语(Swahili)中指短盖豆属(Brachystegia)。米欧埔林地可划分为热带及亚热带草原、稀树草原和灌木群落,以短盖豆属植物为特征。分布区域跨越从湿润到干旱的气候带,包括热带到亚热带,甚至是温带地区。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。