战略空间规划中的信息支持

Marco te Brömmelstroet,Perry Hoetjes & Thomas Straatemeier

【摘要】战略性的空间规划需要成熟的处理过程战略,同样要有适当的信息支持。在当今的决策程序中总是存在着理论联系实际的问题。为建立有效的联系,本文提出一个框架,以促进规划战略中对相关问题的纳入与主动的思考。该框架建立在三个基本问题之上:(1)规划支持的信息类型在整个过程中各不相同;(2)目标与方法的不确定性;(3)在规划过程的各阶段,联系起不同参与者所组成的各个流程。

【关键词】战略规划 Netplan 信息支持

1.理论与实践中的过程与内容

在当前的规划实践中,现代主义、理性与目标型规划的特征已所剩无几。也就是说,许多规划工作者可能仍然是隐性的现代主义者(Allmendinger与Jones,2002; Geertman,2006;Mor 99l,2001),但是由于规划工作者与规划对象之间关系的改变,他们已难以单方面实现其规划思想。早在20世纪50年代,一个事实就日渐明朗,即现代生活的复杂性日益增加,而且总比人们所提出的针对现实的概念与模型要快上那么几步(Simon,1957;March与Simon,1958)。

人们逐渐意识到,规划工作者不可能全知全能,这也推动了一个概念的出现,即如果专业人员不能回答所有的问题,那么规划就应该成为一个更具包容性与民主性的过程,努力在涉及公民参与的沟通性规划过程方面多下工夫(如Sager,1999)。人们也意识到,规划的不确定性不仅仅在于怎么去规划,而是规划本身的目标也不再是清楚得不言自明。这种双重复杂性在战略规划过程中显得尤为明显,因为其中涉及许多相关利益主体(政府官员、专业人员、开发商、公民,等等),必须处理很多复杂的社会经济问题。正如Forester所指出的,规划工作者在战略规划过程中必须处理:(1)模糊的、难以界定的问题(其起因是日益增多的风险承担者);(2)不同方案、目标与背景的信息不完全;(3)价值观、优先权、利益等的范围与内容的信息不完全;(4)时间、技术与资源的有限性(Forester,1989)。

Forester所提出的四个观点可看做规划实践与理论向沟通方式转变的驱动力之一,根据“规划教育与研究学报”近来的调查,规划向沟通方式的转变是规划学者关心的主要问题之一。

在对200多位主要来自美国的规划学者的调查中,“公众参与”与“社区发展”分列他们所关心问题的前两位。沟通式转变的结果是各种互相重叠过程概念的引入与运用,如沟通式规划、合作式规划、交互式规划、参与式计划、倡导式计划等(如Allmendinger,2002a;Davidoff,1965;Faludi,1973;Forester,1989;Healey,1997; Innes,1995)。

上述的概念尽管有着重大差别,但它们的共同点是认为规划的实质应该是一个基于沟通式的集体推理思考过程,其理论基础主要是Habermas所提出的沟通式行动原理(Habermas,1984)。这些理论的嫁接移植与运用也产生了许多成果。我们现在对于规划过程的理性与非理性特征的认识更为深刻,相应地这也使得我们有可能设计出更好的、更具有包容性、更民主的规划过程。

(1)沟通方式的局限

正如成功范例的通常情形一样,沟通式规划也还存在一些问题。对这种沟通式的思想可以在多大程度上实现一个完整的框架还存在理论上的探讨(如Fainstein,2000; Huxley与Yiftachel,2000;Hoch,2007)。其他一些学者认为Habermas所提出的理想对话条件从未出现,或只能部分地得到满足,他们认为最终将是各种权力的形式(不可避免的)决定规划过程的结果(Flyvbjerg,1998、2004;Tewdwr-Jones与Allmendinger,1998)。

我们在此想探讨的问题则不同。我们谈到的问题是:对沟通式规划的强调表面上似乎逐渐掩盖了规划工作者丰富的专业知识。社会现象与问题的复杂性已经显示了规划作为一种工具其有限的合理性以及规划工作者的局限。然而,这不意味着现在规划工作者的专业知识是多余的。我们仍然需要相关的、“专业”且易于理解的信息与专门知识。

因此,构想或称规划不能仅依靠“参与”来进行。它需要实实在在的专业知识、数据与研究的帮助,以及广泛的技术援助,从而构建与评估不同的规划方案。同样,这些构想不仅要合乎人情,同样也必须具有理性,以纳入人们的想象力和创造力,而不是老生常谈的重复(Couclelis,2005,1366页)。

沟通式的规划过程鼓励不同利益相关主体之间的互动合作,但一些观点认为,这也有可能“妨碍规划与行动两者的进行,因为它不再强调实质的规划专业知识与信息”(Helling,1998,345页)。技术情报或专门知识的缺乏可能导致次理想解决方案的出现,因而无法解决现实生活的复杂真实情况。另外,对许多规划从业者而言,参与式的对话过程有一种“去专业化”的感觉(Allmendinger与Tewdwr-Jones,2002),他们认为这些不是他们所受的教育要求他们所做的事情。尽管他们可能完全承认纯技术手段的局限性,而且能够感受到以前许多规划失败案例所带来的压力(Hall,1981),他们对许多仅停留在沟通式规划过程设计的战略仍然感到不甚满意。许多规划工作者特别是规划设计者似乎仍然在找寻那些可以帮助他们了解空间与社会经济的技术信息,他们认为这些信息可帮助他们提出更好地开展规划。规划着眼点有现代的、理性的,目标型规划向沟通式规划的转变,因此,可以被看做一个逐渐的、演化型的转变,其中多个“对话群体”共同存在,而这些群体在一段时间内相互竞争以得到更重要的角色(这些多元论的观点出自Alexander,1984;Flyvbjerg,2001等)。

沟通式规划与基于技术的理性规划在日常的规划实践中都有其支持者,且两方面都需要争取科学家的支持。尽管许多学者认为无法也没有必要在规划实践与规划理论之间进行一个清晰的区分(Allmendinger,2002b),但是研究中仍然可见其这种区别。在过分单纯化的术语中,一方面一部分学者在设法了解并促进合作与沟通式的规划过程,致力于民主化与参与,而另外一些学者则更多关注通过掌握社会经济模式与城市形态的复杂性来发展概念及模型(Faludi,1973;Yiftachel,1989)。

(2)挑战:规划过程中的信息利用

我们认为其中的关键问题是要认识到规划战略与信息需求之间的相互依赖性。太过强调规划过程可能导致对其内容的忽略(Vigar与Porter,2005)。而反之亦然:显性信息本身并不能推动政策的制定,它的作用更多是帮助引导寻找可能解决方案的实质性讨论(Innes与Booher,2000)。这种对整合处理过程与内容的诉求看起来是老生常谈,理论与实践中都存在的一个问题是如何真正做到这一点。这些挑战中的关键似乎是找到合作的方式,从而整合不同利益主体的不同种类的知识与信息。它们可以是专业知识与技术情报,或是社区价值观与知识等。它们不仅是针对两种规划目的的信息与知识,也是达成这些目标的方法。最终,在内容与过程之间建立一个有意义的连接将是有效的解决方法,一方面反映问题内在的复杂性,另一方面反映不同的风险承担者不同的价值与利益取向。

本文提出了一个框架,建立起规划战略与信息需求之间的正式联系。此关系已由其他学者进行了验证,但是鉴于这些框架主要描述现状的有关问题,我们建议一个更为规范的框架。其目的不是事先设定一套程序上的紧箍咒,而是提高规划工作者对其在全过程中扮演何种角色的认识,以及与谁合作、谁应该参与其中、应该使用何种信息类型进行支持,等等。论文首先讨论框架中要涉及的、战略规划中三个相互关联的方面,即(1)不同的信息类型与知识;(2)目标与方法的不确定性;(3)参与规划过程的不同利益主体。我们的框架基于Le Clercq(Bertolini等,2002、2005)及Teisman(2000)的研究。在此框架中,规划过程战略与知识需求两个方面以解决目标与方式不确定性为目标进行相互交织。在荷兰规划实践中,我们以观察研究人员的方式进行了参与。论文结尾为进一步研究提出了规划实践与概念方面的建议。

2.信息与规划

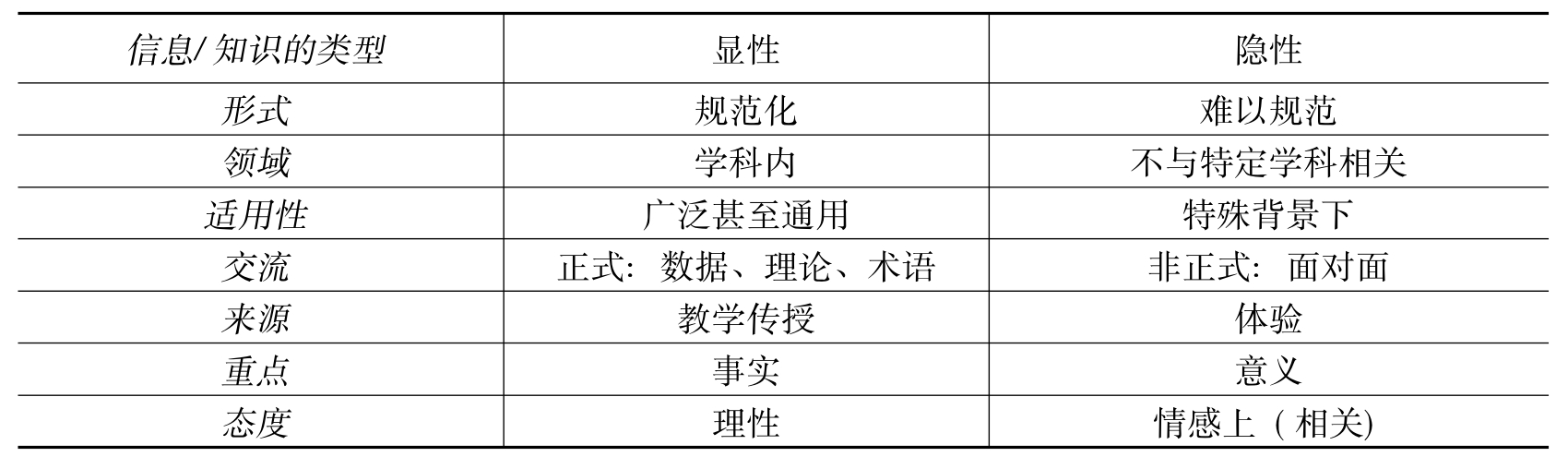

说到规划内容在规划中的角色已逐渐被对规划过程的关注所掩盖这一话题,并不是说规划过程是“空泛”的。它们显然也包含某种形式的对空间与地点发生情况的实质性讨论。然而,这些讨论关注的是这一过程中所涉及的内容种类,内容是什么以及由谁来产生的。因此,当谈到内容在规划中的角色时,谈谈知识与信息的角色显得更为有用。因此,我们必须认识到不同的数据类型与信息是这个过程的一部分,并且思考它们如何来推进知识创造的过程。到底信息、数据与知识的种类是由什么组成的?学术界还没有一个公认的说法,大家达成的唯一共识是:在此问题上我们还有分歧(Checkland与Holwell,1998)。本文的目的不是加入这样一个辩论。为了进行探讨,我们将使用两个主要的区分方式。首先,Checkland与Holwell在宽泛的(分层次的)概念化上对数据、信息与知识进行了不同点的区分。根据他们的研究成果,信息可以看做是有意义的事实或数据的集合。当信息植根于机构中,或在一个特殊的背景之下时,我们把它称做知识。而信息因此被看做支持与连接各种知识的一种方式。从这一点而言,我们可以说规划的重点经常是而且也一直是太过关注(技术上的)信息,而没能够真正纳入一个更为宽泛的知识概念。与前面谈到的问题相比,区分不同种类的知识是同样重要甚至更为重要的。在知识管理领域而言,Polanyi(1967)介绍了隐性与显性的知识之间的区别,随后Nonaka与Takeuchi(1995)又对此概念进行了重新定义。显性的信息与知识是以正式的方式出现的,诸如数据、公式与一般或通用的理论。它们比较容易进行规范化,具有广泛的正确性(见表1)。而隐性知识相对而言无法进行梳理总结与规范化,因为它往往是情景化的,本质上具有非正式性。如Nonaka与Konno(1998,42页)所述“隐性知识植根于个人的行动与经验以及其所持有的观念、价值与感情”,显性信息与知识通常属于某个特定学科范畴,因而也有特定的规则来创建新的知识。隐性知识并不一定与特定的学科相关,而更多的是人们的个人经验(Gibbons等,1994)。

表1 隐性与显性知识的差别

现代主义规划风格主要关注模型的使用与显性知识的提供,提出“目标”以作出理性的决定,但其中忽视了规划师在技术处理过程中所附加的个人价值观念的事实。很多学者认为这可以看做为什么计算机辅助规划面临问题的重要原因,在许多规划领域计算机辅助规划的工具与方法都面临着应用度低下的问题(Lee,1973;Lee,1994;Te Br mmelstroet,2006;Vonk,2006)。若干作者(例如Innes,1998;Khakee等,2000)已经指出隐性的知识,比如个人的经验与直觉,在决策中扮演重要的角色。如果规划工作者要处理复杂的社会经济规划问题(以及因其而产生的许多不确定性问题),显性的知识与信息将起重要作用,但关键是要意识到用隐性信息对其进行补充和检验。如果规划过程的相关方不了解所提供的信息,他们将不会在规划过程中使用这些信息。因而,技术数据应按照规划工作者面临的特定任务,具有实用性又容易理解。此概念可以通过一个荷兰的规划实例来阐明。当前,随着区域的综合交通运输与土地使用战略越来越多地受到关注,空间、交通运输与经济规划工作者日益在区域一级上思考政策选择的问题。而在数据分析仍然在不同的领域独立地进行,遵循的也是该领域的规定和标准。结果是交通运输规划工作者使用交通运输指标来推进整个规划过程,而对此经济学家与空间规划工作者既不了解也并不太热衷,反之亦然。最后,大量的这些有很大潜在价值的数据都没能得到利用,其原因就是因为在最初都没有建立一个解决全面问题需要那些信息的共识。要解决这个问题,重要的是通过审慎思考与实验将显性知识转换为共享的、隐性的知识,然后应用到整个规划过程之中。Nonaka与Konno(1998)阐述了通过显性知识与隐性知识的相互作用可以创造新的知识。通过共同地选择、解析与探讨相关的数据,显性知识可以得到内化。这个过程允许各主体共同地对显性知识进行研究,并将其与实际的行动与问题相互联系(Innes,1998)。隐性知识在主体之间通过对话或通过利用概念、图像或图式语言进行外化(Nonaka与Konno,1998)。通过这样一些方式,隐性知识又可以被转换为显性知识。

3.不确定性与决策

本文所提出的框架中第二个结构单元是在战略规划过程中对各种不确定性的处理方法。在此定义为将长期的眼光、知识与短期的具体行动相互联系(Friedmann,1987),战略规划的过程在过去十年中已经发生了戏剧性的变化。今天的战略规划与20世纪50年代与60年代相比,必须处理不同的情况,主要原因包括规划对象规模的重新定义、动态的分散与集中、更高的社区参与程度以及市场力量的作用,等等。这些新情况、新特征往往被称为“网络社会”(Albrechts与Mandelbaum,2005)。对规划从业者与学者而言,当前紧迫的问题之一是“如何在面临着网络化结构的社会中来描述决策过程”(Teisman,2000,937页)。过去一段时间,已有若干根据不同的假设所建立的决策模型被提出来,帮助从业者与学者处理这个问题。

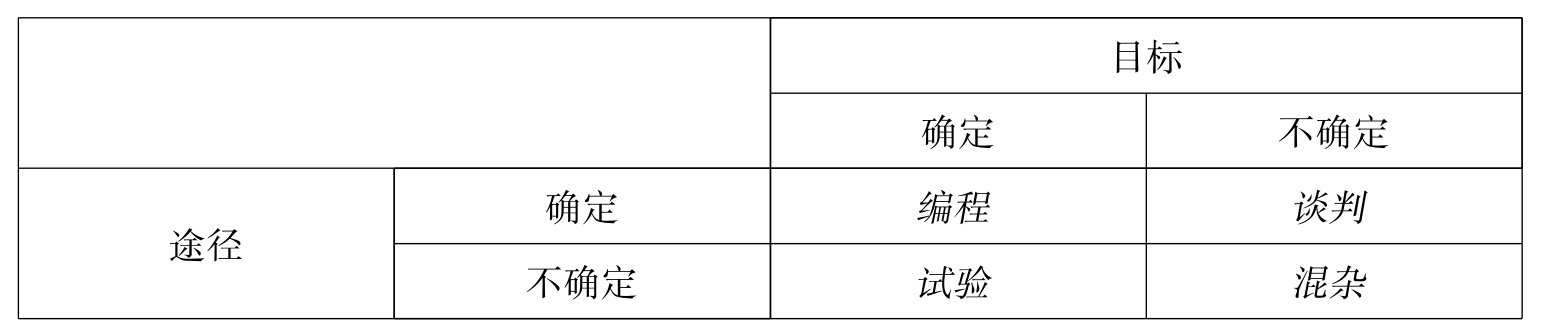

要概括地将这些模型概念化,我们参考了Christensen(1985)的研究成果,其中,她定义了规划领域不同的决策环境。她采用了Thompson与Tuden在1959年研究中所得出的矩阵,结合到自己研究中具体的战略(空间)规划领域中去。她的研究中对与战略规划事务相关的两类不确定性进行了区分。第一,在集体行为的目标中有着确定或不确定性,即我们要达到什么目标?第二,在途径的问题上同样存在确定与不确定性,或者说是不同的意见,即我们如何达到目标。

将“途径”被宽泛地定义为采取某些特定规划行动的知识(Christensen,1998);它可以是从规划战略到预算再到资金项目等任何事务。这两种类型的不确定性(途径与目标)形成了一个包含四个原型决策环境(图1)。Christensen提出四个理想典型(规划)行动来解析不同的途径/终点的特征(图1中斜体部分)。

图1 四个原型决策环境(基于Christensen,1985)

具体而言,矩阵中这些不同的规划行动的概念如下。如果手段与目的两者都有着必然性(例如假定每个人都同意修建新的道路来解决拥堵问题),那么根据Christensen的理论,在这个案例之中就存在用经典方法设计最为适宜的规划行动的潜在可能性。Meyerson与Banfield(1955)的理性模型(定义目标;确定方案;调查所有的方案;进行最优的选择)看来似乎适合这些类型的情况。这种模型从一开始就非常强调显性信息的搜集和规划专家进行的方案建模。

如果只有手段的不确定性而无目标的不确定性(例如与道路收费相比建设新的道路是一个更好的解决交通拥堵的方法吗?),决策可通过实验、寻求创新性的解决方式来进行。Lindblom(1959)所提出的增量模型,似乎适于这种情况。模型强调通过试验进行“试误法”方式。这种方式通过阶梯式增量法可以减少(而不能够避免)意外情况下的不确定性。为实验组织空间可以促进规划工作者“动手学习”的过程。

目标有不确定性而手段无不确定性(例如交通自由运行的目的与环境影响之间关系如何处理?)。为了融合多种利益倾向,需要妥协或谈判的方式进行(Christensen,1985;Thompson与Tuden,1959)。此间,联合模式可成为一个有用的方法。利益群体可以结成联盟从力量上胜过对立方。通过讨价还价式的谈判,可以达成不同目标之间的妥协。在20世纪80年代非常流行的倡导性规划(Davidoff,1965),就可以看做一个此类的实例,规划工作者扮演的如其说是专家的角色,不如说是扮演的管理者角色,设法聚集和动员所有相关的主体齐聚桌边共同探讨。

最后,最模糊的决策环境即目标和手段两者都具有不确定性。这种规划条件是最具挑战性的决策环境。它们也被称为有组织的无政府状态,“其特点是利益倾向具有问题、技术上不清晰以及参与的流动性”(Cohen等,1972),还有结构不良的或半正式的结构(如Rittel与Webber,1984)。“垃圾桶模型”(Cohen等,1972)对这些情况而言比较适合。在垃圾桶模式中,“决策是问题、解答、参与与选择之间相互作用的结果,所有这些都相对彼此独立地出现。任何时候,任何地方都可能出现问题。而解决方案的存在也无关问题存在与否”。决策过程中的参与者总在不断变化,在任何必须进行决策的时候都存在选择的时机(Richardson,1994)。

规划工作者面临的重要问题是如何在混杂的环境中进行行动。Christensen提出通过一个探索过程来寻求秩序,其中顺畅地连接各个规划事务是规划工作者的职责。领导能力被看做是驶离这个混乱环境的一个重要素质(Christensen,1985)。Thompson与Tuden(1959)提出目标与手段均有不确定性的情况需要“灵感式的决策”。然而,规划从业者怎样才能真正采取这样的探索过程或灵感式的决策却没有明确的答案。对比下来很有趣的是,前三个决策环境有着相对明确的概念与可能的解决方式,而在目标与手段不一致的情况下,解决方法仍然不清楚。然而,在日常的规划实施中,战略规划工作者常面临混杂的环境。Bertolini等人认为现今“这种状况在规划中非常典型……他们可被看做是带有明显特征的”(Bertolini等,2006)。垃圾桶模型是一个在战略规划中分析此类决策环境的非常有用的模式,但它是一个描述性模型。它并不能为规划工作者提供处理混杂问题的指导,也不能说明不同类型的信息如何使用在规划过程之中。所以,当规划工作者面对越来越失衡的决策环境,他们看来似乎缺乏一个有用的方法来提供一些指导原则,来解决这些环境里面的矛盾与不确定性以及信息如何能帮助他们处理这种不确定性。

垃圾桶规划模式

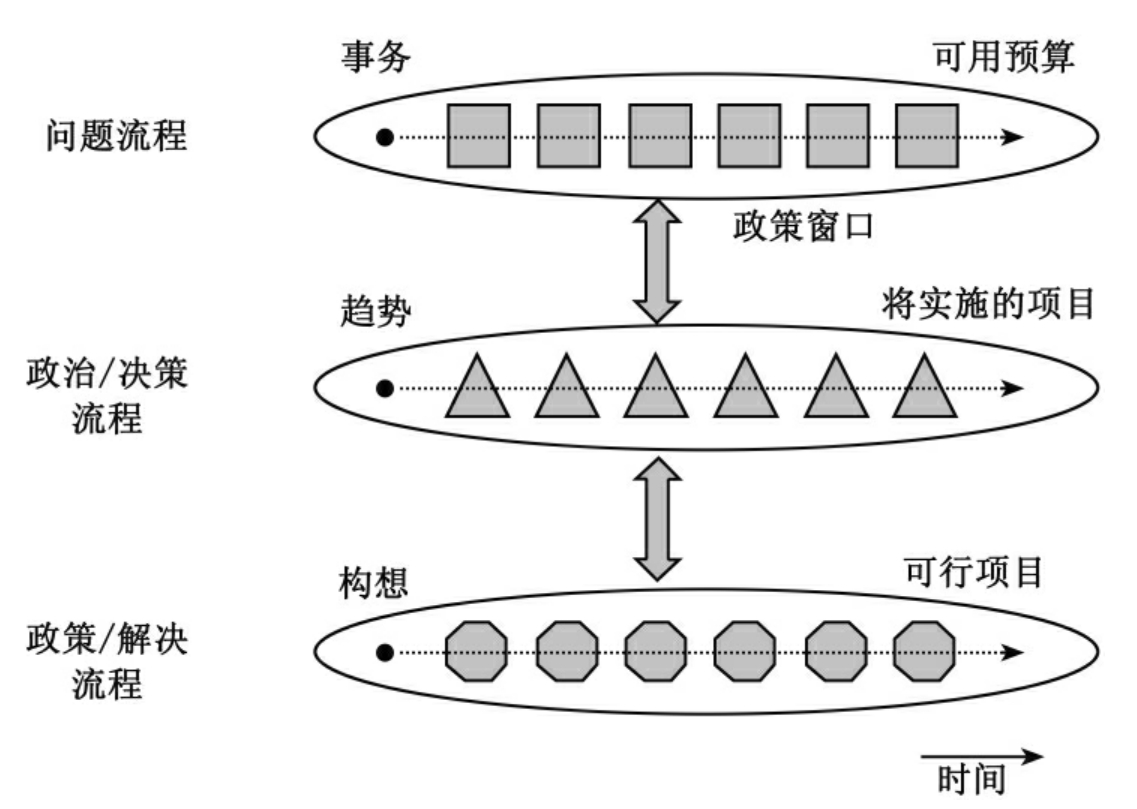

垃圾桶式规划由Cohen、March和Olsen提出(Cohen等,1972),并由Kingdon(1984)详细阐述了垃圾桶模式。其意图是为了解并描述复杂的组织决策环境中模糊的人的行为。它来自这么一种概念,即决策发生在三个松散耦合的流程之上:一个主要讨论问题;一个强调找出答案;一个居中,强调继续另外两个流程输入的选择(Cohen等,1972;Kingdon,1984,152页;Teisman,2000,941页)。“具体的决策不遵循一个从问题到答案的循序过程,而是组织内部若干相对独立事件流程的结果”(Daft,1983,139页)。三个流程中的行动同时出现,参加者多样而与其他流程没有太多协调。因此,各个流程可以看做一个自身独立的范畴,有着特定产出、规则与采取特别行动的动态因子。尽管每个流程的组成并不固定或匀质,但可以辨识出基本特点。

第一个流程在那些重点在于讨论问题的流程中,产出可以是从广泛的事务到可用的预算。就主体而言,施压集团与政治反对党在此领域是较活跃的。就过程而言,重点在于处理目标的不确定性(这涉及诸如解决交通拥堵问题的重点应放在解决环境影响还是经济影响上等问题)。就Christensen的图1方案而言,谈判可看做是此流程中处理不确定性的主要模式。在显性与隐性知识的区分之中,其重点在于后者(通过给某些信息赋予意义)。

第二个流程被称做政策或解决方案流程。其中,产出形式包括从对未来规划的预见到列出可行方案。此流程中主要活跃的人群是专业人员、顾问与一些研究人员群组。手段的不确定性是其中的主要问题(处理诸如电车是否比公共汽车在高速交通线路上更经济的问题)。根据图1中的方案,实验是其中核心的决策风格,强调的是显性知识。

第三个流程,即政治的流程则可处于前述两者之间。这个流程里面的主体是决策人(政府机关,但现在也越来越多涉及其他风险承担者)。他们要面对的是问题与解答流程两者之间的产出。本流程的产物可以看做是更多形式的决策阶段,从隐现的趋势到实现的项目。如前所述,这些决策中使用的信息来自于其他两个流程,但由决策者很大一部分的隐性知识所补充(Hills,2005;Innes,1998)。

这些流程可以看做是三个分离而独立的领域,各自有特定的产出,而没有任何明确的时间序列(Teisman,2000,942页)。这几个领域仅仅用所谓的政策窗进行松散耦合(即良好的决策动力),在此过程中重大的政策变化可能发生。三个流程共同组成一个分析框架,让研究人员可以观察决策过程。

4.走向标准框架的建立

通过三个流程说明的垃圾桶模型,可以帮助描述与阐明许多实际情况(图2所示)。例如政治反对党以及许多利益群体,经常被批评的一点是太过强调提出问题而无法提出任何解答,如关于服务保障的游说总是把交通拥堵作为一个问题,而同时激烈地反对把道路收费作为一个可能的解决方法。另一方面,大型基础设施项目诸如荷兰Betuwe货运大道或高速铁路看来都是运输部官员奋力争取到的特殊解决方案,而没有经过需要处理问题或需要完成目标的审慎思考,而假使真正经历这样的过程的话,可能又会导致不同的(或许更多人认同)的结果。目标与手段是分开讨论的。这一情况的问题在于松散耦合的流程,它们在某些情况可能是非常无力的。答案与所经历的问题之间的失配可以导致规划上的大问题、不断增加的各流程之间的敌对态度以及倾斜的战略能力(Salet等,2003)。在复杂的规划环境中,正出现的问题与建议解答之间的失配尤其明显,甚至出现症状,因为在这样的环境中存在着大量的风险承担者和许多不同利益集团。在Christensen的模型中,我们明显地处于“混沌”环境之中(图1)。然而有时参与主体似乎认为他们所处的是模型的谈判或者实验环节:政治家倾向于基于确定性的技术手段进行谈判,而专业人员则倾向于基于明确不变的目标进行实验。

图2 作为几个流程耦合的决策:垃圾桶模式(由Teisman,2000的理论得出)

从这些情况看起来,应连接起问题与答案流程的偶然的政策窗口经常(如果有的话)只在规划过程的后期阶段出现,在此从空间到策略上都比较有限。这可以通过如下的事实来解释,即不同的产品在较为抽象的阶段并没有实在的矛盾。然而,一旦产品流程变得更为实在与近期,那么它们互相冲突的机会就变得较高。只有到这个时候,它们才需要进行合作。然而此时要改变初期的选择往往不再可能,只有那些仍然处于选择开放状态的细节可以改变,最终的结果只能是一个次佳解。

鉴于这些问题,垃圾桶模型是一个良好功能描述性与说明性的规划事实解析模型(Teisman,2000),但是面对着如上所述结构不良的规划环境,它几乎不能被用作一个规划工作者建立基准的规范指南。更规范性的视角应该针对的是在规划过程更实质的阶段减少冲突与沟通不良的几率,同时为更有效的、思考更成熟的规划结果创造机会(即创造条件)。因此,在过程中努力创造连接,促使政策窗口更快与更多出现的尝试是值得一做的。就过程和内容两方面对这种连接进行的有意管理,应该得到更多的注意。对于这些努力的方向,上一部分所述的三个方面非常关键:

1)在规划过程中发挥作用的不同类型的显性与隐性知识以及它们如何在规划过程不同阶段中进行结合。

2)认识到在战略规划过程中目标与手段两者不确定性的存在时常发生。这两种不确定性应在构建规划过程的时候进行考虑。

3)规划过程中不同类型的主体以及他们的行动,其目标与手段方面都有不同的取向,其使用的不同类型的知识。基于这些方面,我们提出一个更规范的规划框架。在论文回顾部分提出了针对规划过程与信息支持框架的要求。

互连的流程垃圾桶模型认为在各偶然时机流程产生联系:即所谓的政策窗口。如前所述,这些经常导致次优的产品与规划过程的出现。然而,把规划过程中所有的这些不同的主体流程聚到一起的想法并不实际,甚至会损害这个创造性的过程。要改善这个情况,本节中我们建议通过创造一个信息、内容与过程可以互连的场合、以一个有意义的方式来连接起不同的流程。首先,Le Clercq已提出了一个在VPR项目背景中流程互连的标准方案,命名为“网络规划(Netplan)”框架(图3,Bertolini等,2005;Le Clercq,1991)。框架提出了一个对规划过程一致、规范的观点,同时承认政策开发过程很少会是一个类似线性的自上而下的过程。“相反,在任何一个候,行动都出现在方案的所有(流程)方面和级别之中”。

在Netplan方案之中确定了三个单独的流程的若干次产品,并在各个分散与汇合阶段的模型中进行互连(图3)。分散指的是新概念与新方案产生,而汇合意思是从多个概念中做出选择。然后每一个分散与汇合都带来一个决策的时机,与这个决策相关的则是一个不确定性与模糊度更低的新的分散阶段。这个阶段可以区分为趋势或模式的显现以及政策与政治目标形成的必要性。实例之一如大城市入城道路日趋拥堵的状况。解答流程对此做出的反应是思考这会导致城市什么状况并提出设想,而问题流程中的主体将关注大量与拥挤相关的问题(例如空气污染)。而在汇合阶段,所有这些想法都会通过一个整合目标的列表(例如将拥挤减少到一个可接受的程度),从而进入下一个阶段;基于目标的政策与战略构思的概念化。目标列表由解答流程通过建立达成目标的概念来承接(例如紧凑城市的概念)。而另一方面,问题流程则关注可能的干预和可接受度,有些很理想有些并不如此。随后,根据流程之间的相互作用建立起一个发展战略(例如创造一个紧凑城市);在规划与项目中落实所选定的政策方向与战略。在这个规划阶段,发展战略转化为开发方案,此规划中列出实际的办法或将实现的项目(例如展示修建新的居住区的地区,或自行车道网络的改善计划)。这意味着选用具体的方法或项目来执行。这些项目必须是可行的,即目标与可用的预算范围相适应(例如选择在某一特定地点修建房屋或在某一道路上设置收费站)。在图3的方案描述中,三个大的箭头表明主导的方向(基于垃圾桶模型的三个流程),而不是给规划从业者制定一个线性的紧箍咒。

Netplan方案的一个有用的特点即它显示出战略规划过程包含若干个抽象层次,均以一个决策时间点作为开始和结束(主要是决策流程的产品)且遵循类似的模式。各个级别均可看做一个决策环境,首先由一个分散的阶段构成(例如模式被解释为或转换为不同的事务与构想)。随后是一个汇合的阶段(如所有的事务与构想都必须落实到一系列的目标与对应的手段)。每一个级别都包含相关规划行动的特定组配,显示其相对与其他层次的位置。而一个针对VPR项目范畴内Netplan的批评性评论则揭示了一系列上述的Netplan方案的问题。第一,在几个实际背景下的应用显示,有些时候从业者认为这个框架“太技术-工具性,也太具时代性”,这些并不能反映规划实施的行为(Ginter等,2002)。规划从业者不把Netplan解读为一种在任一时间下都可以帮助他们了解不同主体与规划行动流程的方案。相反,它被解读为一个传统的线性规划模型。这就关系到批评中的第二个观点,即目标与手段看上去的分离状态。尽管三个流程在模型中互相连接,但明显地,方案及其应用提出的情况却是相反的。第三,用以识别三个参与者流程所用的术语可能引起混淆与讨论,即谁到底该属于哪一个流程,而事实上当时这个问题可能并不重要;因为流程中更重要的是同时发生的各种行动与产品。我们在上述的评估中加入了另一个要点,即如上所述的信息支持事务。Netplan方案并不涉及不同类型的信息输入如何进行合并,以促进对目标与手段两者广泛的审慎思考,从而形成共享的知识库,进而与集体行为的需要相联系。

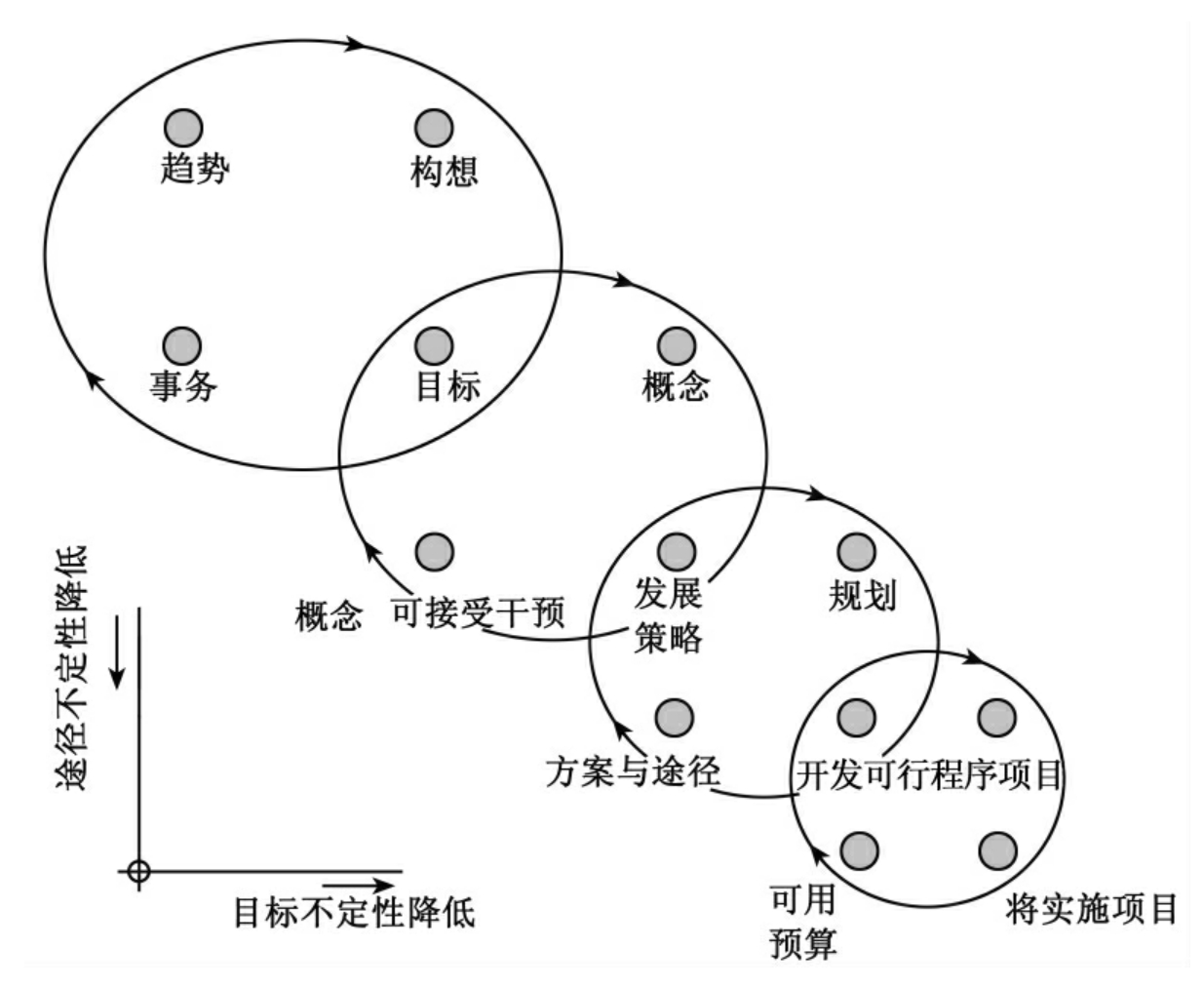

图3 作为一个相互关联行动网络的战略规划:Netplan(Le Clercq,Bertolini等,2005)

5.通往战略规划的导向图

上述批评的要点显示,尽管方案的目标(确立战略规划过程中流程之间的连接来为从业者提供一个“地图”)仍然成立,但其形态与实用性毫无疑问必须加强。也必须针对从业者如何在其日常的活动中使用该框架进行更清楚的说明,如通过提升使用者对自身在框架中所处的认识而不是一个线性规划模型。因此我们建议对Netplan方案进行校订,以满足解决这些问题的需要,其中包括不同类型的信息如何在框架中起作用的问题。

图4显示的是使用相同的规划行动的修订后框架。然而它并不能按图3中箭头所示一对一关系的方法确定规划行动的关系,而是在一致性的决策领域中(根据目标与手段的不确定性)在特定的抽象级别上将规划产品编为群组。与其他行动比较而言,流程中的主体重点关注某些特定规划行动,但他们需要意识到该规划流程的产品需要被看做一个一致的整体而不是单独的事件。连接其行动需要对这些决策领域进行有意的组织。

在实践中,一个领域的流程的连接可采取的形式包括一次或多次的会议或研讨会,同样也包含有意的信息支持,将一个流程中的信息的开发连接到其他流程。一个领域内流程的连接可以从聚集三个流程中的代表开始,讨论诸如较早制定的目标(例如可持续的城市),宗旨是形成一个更为实际的产品:在这种情况下即为一个发展战略(图4)。主体首先通过将可持续发展的目标转化为构想与事务,通过产生、审视与探索可能的开发战略的各种手段与目标而进行分化。其后汇合将发生,其手段是通过讨论淘汰和采纳那些之前生成的战略。在这些领域中,手段与目标的不确定性会通过一个分散与汇合的方式得到降低。在最好的情况下,不确定性将消失,从而开启有效集体行动的可能性。但如果状态不理想,最起码事情会更清晰,对所有涉及的方面而言不确定性的程度也会非常明了。如果某些不确定性不会降低,但至少有些选择将会有开放性。

而在四个抽象程度之间,不确定性不会真正消失:如果一个级别的结果是一个发展战略的形成,而战略又将作为下一个级别的参考点,那么,从此处(战略)到下一个产品(发展计划),手段与目标的不确定性相对而言也许会同样严重。此外,在规划产品开发的更实质的阶段而言,有时再回到更抽象的阶段显得更为理想(例如一个开发计划的形成)。这或许需要提高所有这些级别的一致性,也应使上述级别更具有可能的学习效应。例如,在针对一个高速公路拓展的各种可能路线进行建模的过程中,可能的方案似乎会招致某些不理想的外部问题,然后参加者可以决定回头再来审视拓展这条高速公路是否达到总体规划目标的必然途径。该框架应被看做是通往战略空间规划过程的一幅导向图(即所谓的导向框架)。它不是一个路线规划工具,不能指明线性的通往解决方案的路线。相反,它让参与者知道其在整个规划过程不同部分中的位置,它们所处的抽象度即所涉及的不同主体(的流程)。一个主体可以在任一点进入此方案,然后前进,在明显地认识到进入另一个抽象层次、不同的规划产品、行动与主体的参与、所处情况所关联不同类型的信息等。主体流程将不会如规划实践中常见的那样仅关注他们自身具体的规划产品,而应该同样注意到与其他流程中目标与手段的关系。

图4 四个互连领域内战略规划框架

结尾部分我们将使用修订后的Netplan框架来展示如何用一个有意义的方式将信息连接到规划过程中去。鉴于上述原因我们将主要的重点放在(也不是只放在)战略规划过程的早期阶段。广泛知识对深入认识我们已经认识到了结合显性信息与更多形式的隐性信息的重要性。在修订的Netplan方案中,这就涉及所有的四个抽象程度的应用。尽管如此,它也难以回答各个级别的决策领域信息需要有何不同的问题。

在规划过程的更抽象的阶段,支持主动信息窗口的管理需要一个尽可能就有包容的视角,纳入尽可能多的与规划事务相关的可能的目标与手段。在分散阶段情况更是如此。新的构想的产生需要支持越来越广泛参加者这一现象的信息(这也适用于其他领域的分散阶段)。该过程应可容纳新的思维、促进创新的构思、促进情况的描述与情景的建立。该过程中的参与者需要对与该问题有关系的许多方面得到一个初步印象(Couclelis,2005)。其中,常常是在规划过程初期阶段之中,社区与政府官员的参与及必要的相关信息对于确定问题、可能的解答是非常关键的。这意味着对不同的流程参与者审慎思考的强调以及对技术分析的较少关注。社区构想的提出可看做此处是可以使用的工具实例之一(Helling,1998)。

就信息需求而言,它要求与问题相关的所有事务的广泛信息。在规划过程抽象阶段提供所有细节的信息是无用且不可能的。其中需要的信息,如Etzioni描述的那样,应帮助“探索主体在其目标理解中的主要变通方案”(Etzioni,1967,389页)。此外,这些信息必须易懂且对大量的主体都有用。

交通运输与土地利用计划的争论可以说明此问题。尽管在学术界(如Banister,2002)、商业(如WBSCD,2001)与公众等各部门(如荷兰规划与流动性国家报告)在土地使用与运输规划整合的必要性上有着共识,但在此领域中却看不到多少真正的整合。阿姆斯特丹地区的规划工作者把这种现象部分归咎为有用的、使用公共语言的概念、模型与信息的缺乏。没有这种语言,沟通过程遇到障碍。

因此专家们需扮演一个重要的角色:他们必须把“复杂的”信息转变为所有主体都可理解的信息。此外,促进产生选择、选项和观点的创造性的过程需要的是主体可轻易使用的信息,他们可以操控这些信息并把它们转化为新知识。这些需求都由阿姆斯特丹城市与地区若干个案例研究中的经验论据所支持。例如在一系列的阿姆斯特丹地区规划工作者土地利用与交通运输研讨会上,参与者一致认为更为抽象的规划层面是战略规划过程中最具挑战性的阶段。研讨会中的与会者认为,缺乏灵活的、易理解与透明的信息使得有效的内部合作非常困难,两个规划领域之间的合作则更是如此。现有信息通过模型的传达往往在生产过程中非常耗时其难以理解,导致对信息本身的一些讨论而不是所预期的关于信息支持的目标与手段的讨论。

阿姆斯特丹的另一个项目中体现了一个更加抽象的层次之上对可理解信息的类似需求,其涉及的是城市社区中的房地产动态情况。其中没有使用严格的模型,而是使用相对单纯的城市市场动态因子的模式。他们为关于哪里存在进行中长期开发机遇问题的战略讨论提供信息输入。对于一个共享的分析与知识库,这些信息输入与社会的、经济的、空间实体的及其他隐性或显性的信息相关(Hoetjes等,2006)。我们把这类信息支持称作“弥合”或“跨越”信息,其特征是跨学科性、包容性与细节的有限层次,涵盖与该问题有关的各方面。

在该框架较不抽象的领域,即更接近与方案的最终阶段,包容性有所减少。此间,重点转为时间相关的干预。要对此进行支持,就需要知道几件相关事务(潜在性介入)的大量信息。在这个阶段我们需要所谓的“深化”信息(面窄而深度大)。这些应该是能加深对所有相关方面理解的信息,而且与一类特殊的选择相关,决定哪些选择可行哪些不可行。它的特点在于它的特殊性与细节(例如基础设施方案的投资节省分析)。其中,技术分析可以在解析相关的介入中扮演一个更加重要的角色,从而理解一些选择的意义和复杂性。然而,这并不意味着我们在此就能简单地依靠技术上的合理性。其差异在于使用的显性信息。同样,在其中显性信息本身并不能提供答案,但是它们需要易理解,并用隐性信息与本地知识进行检验。例如投资-利益分析可能非常模糊。土地利用与交通运输规划工作者在阿姆斯特丹的案例中强调信息就其假设与机制而言应该仍然是透明的,因为它将被从专家到平民的各种不同参与者所使用。

6.结 论

本文中提出了一个框架,旨在建立战略规划程序与实质层面的衔接。我们首先强调了在复杂的规划实践中认识这种框架的重要性,因为当前规划实践的特征便是其复杂性。其后指出了战略规划事务处理中三个相互关联的方面:即信息支持、目标与手段的不确定性、涉及不同种类的主体。在垃圾桶模型中规划被描述为三个松散耦合的流程(问题、解答与政治),此模型典型地用于目标与手段具有不确定性的情况之下,但这一描述性模型没能为规划从业者提供明确的规范性方针。最后得到的框架则用来探索不同类型的信息与知识在连接各流程时使用的含义。各种可用于规划过程的显性知识应依靠与之相关规划行动的种类以及其中涉及的主体的类型。这意味着在规划过程各阶段存在对更加灵活而容易理解的信息需求。应使用每个人都理解的统一指标,专家应该在信息传播中扮演一个积极的角色,让信息成为一种共有的知识。而在规划过程的后期阶段,可使用更复杂的信息或模型。

当前规划实践的经验似乎可以提供一个公共语言,使得规划从业者可以在一个具体规划过程的规划行动中明确其信息与工具的需求。这使得技术专家可以提供在该过程中应对两种不确定性的工具与仪器,也承认了其在过程的不同阶段需要不同的方法。论文中提出的观点也引出了在未来研究中应解决的新问题,这可以通过两种方式进行:(1)对定期处理战略规划的主体(例如顾问、从业者、风险承担者)进行正式与半正式的访谈,分析框架的实用性与意义;(2)在现实规划中对框架进行试验,这样的试验研究仍然处于初期。

【参考文献】

[1]Albrechts,L.and Mandelbaum,S.,2005.The Network Society:A NewContext for Planning,Chicago:Routledge.

[2]Alexander,E.R.,1984.After Rationality,What?A Review of Responses to Paradigm Breakdown.Journal of the American Planning Association,40(1):pp.62-69

[3]Allmendinger,P.,2002a.Planning Theory,Basingstoke:Palgrave.

[4]Allmendinger,P.,2002b.Towards a Post-Positivist Typology of Planning Theory.Planning Theory,1(1):pp.77-99

[5]Allmendinger,P.and Tewdwr-Jones,M.,2002.The Communicative Turn in Urban Planning:Unravelling Paradigmatic,Imperialistic and Moralistic Dimensions.Space and Policy,6(1):pp.5-24

[6]Avison,D.E.and Fitzgerald,G.,1988.Information Systems Development:Methodologies,Techniques and Tools,Oxford:Blackwell.

[7]Banister,D.,2002.Transport Planning.NewYork:Spon Press.

[8]Bertolini,L.,Le Clercq,F.and Kapoen,L.,2005.Sustainable Accessibility:A Conceptual Framework to Integrate Transport and Land Use Plan-Making.Two Test-Applications in the Netherlands and a Reflection on theWay Forward.Transport policy,12(3):pp.207-220

[9]Bertolini,L.,Le Clercq,F.and Levelt,M.,2002.Naar Een Vervoersprestatie Voor De Regio; Eindrapportage Fase3 Evaluatie Vpr-Methodiek,Utrecht:NOVEM.

[10]Bertolini,L.,Le Clercq,F.and Straatemeier,T.,2006.Urban Transportation Planning,a Policy Design Challenge.Paper presented at"Transportation Planning;a Policy design Challenge?"conference,pp.14-16 June 2006,Amsterdam.

[11]Boom,H.,1997.Slag OmDe Betuwe Route,Balans:Leuven.

[12]Checkland,P.and Holwell,S.,1998.Information,Systems and Information Systems:Making Sense of the Field,Chicester:John Wiley & Sons Ltd.

[13]Christensen,K.S.,1985.Coping with Uncertainty in Planning.Journal of the American Planning Association 51(1):pp.63-73

[14]Christensen,K.S.,2004.Report from the Editor.Journal of Planning Education and Research,24(4):pp.125-126

[15]Cohen,M.D.,March,J.G.and Olsen,J.P.,1972.A Garbage Can Model of Organizational Choice.Administrative science quarterly,17(1):pp.1-25

[16]Couclelis,H.,2005.Where Has the Future Gone?Rethinking the Role of Integrated Land-Use Models in Spatial Planning.Environment and planning A,37(8):pp.1353-1371

[17]Daft,R.L.,1983.Organizational Theory and Design,South western college publications,Cincinnati.

[18]Davidoff,P.,1965.Advocacy and Pluralismin Planning.Journal of the American Institute of Planners,31(4):pp.331-338

[19]Etzioni,A.,1967.Mixed-Scanning:A"Third"Approach To Decision-Making,Public Administration Review27(5):pp.385-392

[20]Fainstein,S.S.,2000.NewDirections in Planning Theory.Urban affairs review,35(4):pp.451-478

[21]Faludi,A.,1973.Planning Theory,Oxford:Pergamon.

[22]Flyvbjerg,B.,1998.Rationality and Power:Democracy in Practice,Chicago:University of Chicago Press.

[23]Flyvbjerg,B.,2001.Making Social Science Matter.Why social inquiry fails and how it can succeed again.Cambridge:Cambridge University Press.

[24]Flyvbjerg,B.,2004.Phronetic Planning Research:Theoretical and Methodological Reflections.Planning theory and Practice,5(3):pp.283-306

[25]Forester,J.,1989.Planning in the Face of Power,London:University of California Press.

[26]Friedmann,J.,1987.Planning in the Public Domain:FromKnowledge to Action,Oxford:Princeton University Press.

[27]Geertman,S.,2006.Potentials for planning support:a planning-conceptual approach,Environment and Planning B33(6):pp.863-880

[28]Geertman,S.and Stillwell,J.,2003.Planning Support Systems:An Introduction.Planning Support Systems in Practice,S.Geertman and J.Stillwell,eds.,Berlin:Springer.

[29]Gibbons,M.,Limoges,C.,Nowotny,H.,Schwartzman,S.,Scott,P.and Trow,M.,1994.The NewProduction of Knowledge:The dynamics of science and research in contemporary societies.London:Sage.

[30]Ginter,D.J.,Duijn,M.,Puylaert,H.J.M.and Schrijver,J.M.2002.Evaluatie Vpr,TNO Inro rapport 2002-78,Delft:TNO.

[31]Habermas,J.,1984.The Theory of Communicative Action,Volume1;Reason and theRationalisation of Society,Cambridge:Polity Press.

[32]Hall,P.,1981.Great Planning Disasters,Harmondsworth:Penguin.

[33]Healey,P.,1997.Collaborative Planning:Shaping Places in Fragmented Societies,London:Macmillan.

[34]Helling,A.,1998.Collaborative Visioning:Proceed with Caution!Results fromEvaluating Atlanta's Vision 2020 Project.Journal of the American Planning Association,55(3):pp.342-346

[35]Hills,S.,2005.Falling through the Cracks:Limits to an Instrumental Rational Role for Environmental Information in Planning.Environment and planning A,37(7):pp.1263-1276

[36]Hoch,C.J.,2007.Pragmatic Communicative Action Theory.Journal of Planning Education and Research 26(3):pp.272-283

[37]Hoetjes,P.,Bertolini,L.and Le Clercq,F.,2006.Towards Market-Conscious Planning in Amsterdam:APortfolio Approach.Planning,Practice and Research,21(2):pp.179-200

[38]Huxley,M.and Yiftachel,O.,2000.NewParadigmor Old Myopia?Unsettling the Communicative Turn in Planning Theory.Journal of Planning Education and Research,19(4):pp.333-342

[39]Innes,J.E.,1995.Planning Theory's Emerging Paradigm:Communicative Action and Interactive Practice.Journal of Planning Education and Research,14(3):pp.183-189

[40]Innes,J.E.,1998.Information in Communicative Planning.Journal of the American Planning Association,64(1):pp.52-63

[41]Innes,J.E.and Booher,D.E.,2000.Indicators for Sustainable Communities:AStrategy Building on Complexity Theory and Distributed Intelligence.Planning theory and Practice,1(2):pp.173-186

[42]Khakee,A.,Barbanente,A.and Borri,D.,2000.Expert and Experiental Knowledge in Planning.Journal of the Operational Research Society,51(7):pp.776-788

[43]Kingdon,J.W.,1984.Agenda's,Alternatives,and Public Policies,Boston:Little,Brown and Company.

[44]Le Clercq,F.,1991.Information supply to strategic planning.Environment and Planning B 17(4):pp.429-440

[45]Lee,D.B.,1973.Requiem for Large-Scale Models,Journal of the American Institute of Planners 39(3):pp.163-177

[46]Lee,D.B.,1994.Retrospective on Large-Scale Urban Models.Journal of the American Planning Association,60(1):pp.35-40

[47]Lindblom,C.,1959.The Science ofMuddling Through.Public administration review,19(2):pp.79-88

[48]March,J.G.and Simon,H.A.,1958.Cognitive limits on rationality,in J.G.March and H.A.Simon(eds.)Organizations,pp.137-171,NewYork:Wiley.

[49]Meyerson,M.M.and Banfield,E.C.,1955.Planning,Politics and the Public Interest:The Case of Public Housing in Chicago,Free Press,NewYork.

[50]Mor 99l,G.,2001.Positivists Beliefs among Policy Professionals:An Empirical Investigation.Policy Sciences,34(3-4):pp.381-401

[51]Nonaka,I.and Konno,N.,1998.The Concept of‘Ba’:Building a Foundation for Knowledge Creation.California management review,40(3):pp.40-54

[52]Nonaka,I.and Takeuchi,H.,1995.The Knowledge-Creating Company:How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation,Oxford University Press,NewYork.

[53]Polanyi,M.,1967.The Tacit Dimension,Doubleday,NewYork.

[54]Richardson,B.,1994.Comprehensive Approach to Strategic Management:Leading across the Strategic Management Domain.Management decision,32(8):pp.27-41

[55]Rittel,H.and Webber,M.,1984.Dilemmas in a General Theory of Planning.Developments in Design Methodology,N.Cross,ed.,JohnWiley and Sons,Chicester,pp.135-144

[56]Sager,T.,1999.The Rationality Issue in Land-Use Planning.Journal of Management History,4(2):pp.87-107

[57]Salet,W.,Thornley,A.and Kreukels,A.(eds.),2003.Metropolitan Governance and Spatial

Planning.Spon Press,NewYork.

[58]Simon,H.A.,1957.Models of man:social and rational:mathematical essays on rational human behavior in a social setting.NewYork:Wiley & Son.

[59]Te Brömmelstroet,M.C.G.,2006.Properly Equip the Warrior,Instead of Just Manning the Equipment:AFirstStep in a User-Oriented Pss Development Approach as Support for the Integration of Land Use and Transport Planning.Progress in Design & Decision Support Systems in Architecture and Urban Planning,J.P.van Leeuwen and H.J.P.Timmermans,eds.,Eindhoven University of technology,Eindhoven:pp.35-50

[60]Teisman,G.T.,2000.Models for Research into Decision-Making Processes:On Phases,Streams and Decision-Making Rounds.Public administration,78(4):pp.937-956

[61]Tewdwr-Jones,M.and Allmendinger,P.,1998.Deconstructing Communicative Rationality:ACritique of Habermasian Collaborative Planning.Environment and planning A,20(11):pp.1975-1990

[62]Thompson,J.D.and Tuden,A.,1959.Strategies,Structures,and Processes of Organizational Decision.Comparative Studies in Administration,J.D.Thompson,P.B.Hammond,R.W.Hawkes,B.H.Junker,and A.Tuden,eds.,University of Pittsburgh Press,Pittsburgh:pp.195-216

[63]Vigar,G.and Porter,G.,2005.RegionalGovernance and Strategic TransportPolicy:The Case of North East England.European Spatial Research and Policy,12(1):pp.89-108

[64]Vonk,G.,2006.Improving Planning Support;the Use of Planning Support Systems for Spatial Planning,Nederlandse Geografische Studies,Utrecht.

[65]WBSCD.,2001.Mobility 2001-World Mobility at theEnd of the Twentieth Century and itsSustainability.Geneva:World Business Council for Sustainable Development(Prepared by MIT and Charles River Associates).

[66]Yiftachel,O.,1989.Towards a New Typology of Urban Planning Theories.Environment and Planning B:16(1):pp.23-39

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。