一、民国元年至民国6年(1912—1917):鸦片“渐禁政策”

尽管民国初年政局动荡,中央政权软弱,但上承清末禁烟之势,兼以《中英禁烟条约》和国际禁烟形势的约束,禁烟局面在总体上仍得以维持。如前所述,清末民初中国政府厉行禁烟,国内罂粟种植迅速减少。1906年中英《停运印土条约》所规定的中国政府在10年内全面禁绝罂粟种植吸食,1916年期限已满。1917年,英国政府委派代表与中国各级政府官员分别巡视各地,检查中国各省区的禁烟状况。从检查情况来看,各地基本上实现了禁绝罂粟种植的目标。

二、民国7年至民国17年(1918—1928):军阀烟政下的种烟乱象

然而,好景不长,正当民国初年鸦片正走向禁绝之时,袁世凯为了筹备洪宪帝制的经费,冒天下之大不韪,亲自批准在江西、江苏、广东三省试行“鸦片新税”,从而变相承认罂粟种植的合法性,鸦片流毒再次泛起。1916年,袁世凯在北京企图称帝,以蔡锷、唐继尧等为首的地方军人以护国名义讨袁,即形成了南北军阀对峙的局势。袁世凯死后,拥兵自重的北洋军阀各成派系,割据称雄。在生产落后、经济衰退、饷源无可再开的情势下,军阀们竞相扮演强大的政治角色,纷纷卷入政治斗争的漩涡。他们截夺中央税款,聚敛地方财富,扩充军事力量,不断进行争夺土地和资源的战争。为获取军饷和经费,竞相在统辖地区开放烟禁,鼓励、强迫农民种植罂粟,武装护送、贩运鸦片以收取特税。军队、地盘和财源,是军阀赖以生存的基本条件,而财源在三者中占有决定性因素。有了巨大的经济来源,就能进一步招兵买马,更好地配置、训练军队,增强自己的军事实力,为争取地盘打下坚实的基础。这样在“财源—军队—地盘”三者中形成一条关系紧密的链条,而财源尤为重要,显然作为军阀财源的重要来源的鸦片收入在此时就显得无比重要了。各路军阀借助鸦片税收壮大队伍的直接后果即是彼此之间的征战不休,而广大人民则是战争最大的受害者。

在鸦片开禁之初,军阀政府对于公众的禁烟舆论仍有所忌惮。到民国7年(1918年)之后,禁烟法令事实上已形同废纸。尽管1919年1月,中央政府申令严禁军人包运烟土,2月又申令严禁种烟,3月又通饬各省严惩运售吗啡的行为,但这些禁令对于各地军阀政府已经毫无作用。从1918年开始,陕西、贵州、甘肃等省已恢复罂粟种植,到1920年大部分省份相继复种,此时,罂粟种植在全国又成为普遍的现象。据中华国民拒毒会调查,全国范围内“受官厅强迫而种植者,有奉天、黑龙江、河北(前直隶)、山东、陕西、河南、四川、云南、贵州、福建等省;非勒迫而放任者有两湖及江苏、江西,素来少的有两广及浙江,而实行禁止种植者则全国只有山西与吉林二省”。[1]

禁令既已打破,各地军阀纷起效尤,罂粟的种植如脱缰的野马变得一发不可收拾。甘肃省在开禁之初也不敢公开号召农民种烟,而是对违禁种烟的行为不作表态,对依法惩治种烟的要求置之不理,以此传达弛禁的信息。在开放烟禁初期,直接摊派种烟亩数的现象较多,旨在扩大栽种面积。1919年,陕西军阀刘镇华强迫农民种烟,直接向所辖各县摊派种烟亩数。陕西周至县便被摊派2,000顷,后又增至3,000顷以上,几占全县耕地总面积的一半。[2]后来摊派烟亩的办法越来越多地被摊派烟款的办法所取代。摊派烟款是先由军阀定下当年摊派总数,然后,按统辖地区各县乡耕地多少、土壤肥瘠等情况层层分摊下去,直到各家各户。不论农户是否种烟,也不问种烟多少及年成好坏,都必须缴足定额的摊款,这就保证了税收来源的稳定性,便于军阀政府的财政预算及军政事务的安排。1922年,萧耀南任湖北督军时,公开宣布开禁征税,并美其名为“化私为公”。在辽宁,鸦片烟种则由禁烟局提供,派兵丁分送到各村。萧规曹随,山东省禁烟局为农民提供烟种。有的军阀还要求属下官员以身作则,带动农民种烟,因此不仅农民种烟,一些军阀的属下官员也租地让人种烟,甚至有教育局长、建设局长不辞劳苦,亲自下田割烟者。[3]四川军阀还向不种烟的农民科罚“懒捐”,这种对不肯种烟的农民的科罚,在许多地方都存在,如陕西等地向不种烟农民科罚的“白地款”、“空土税”,云南一些地方科罚的“懒烟捐”,甘肃省征收的“懒款”以及福建省征收的“懒怠捐”,性质均与川省的“懒捐”无异。除了加征田赋、科罚懒捐,更多的则是采取硬性摊派或强迫的方式,逼迫农民种烟,导致各地农民抵制鸦片税的案例此起彼伏(见附录表2农民抵制鸦片税的案例1896—1949)。1923年,福建军阀公开贴出告示晓谕农民,凡有田者如不按照土地面积的比例种烟,收烟之时也须收税,有抗令者派遣军队严办。[4]杨增新督新疆,迫令农民种烟,农民拒种,结果遭到军队的镇压,塔城、伊犁、阿善等地的土地都被迫种上了罂粟。

对于农民来说,烟税远高于粮税,靠种粮根本无法承担烟税,因此为纳烟税只能弃粮种烟。迨到翌年,摊派基数又有增加,农民只能进一步缩减粮食作物,扩大罂粟种植面积。年复一年,烟款越摊越多,罂粟越种越广。在盛种罂粟的地区,有的农户最后成了种烟专业户,自家口粮也须靠卖烟的钱来购买。

据中华国民拒毒会1925年的调查,全国30多个省份之中,只有吉林和山西二省坚持禁烟,其余各省无不勒逼、放任种烟。[5]当时禁烟最为严格的是山西省。阎锡山起初在山西推行“六政”,即水利、蚕桑、种树、禁烟、女子天足、男子剪辫。后来又增加“三事”,即种棉、造林和畜牧。禁烟事务由“六政考核处”负责,从1917年起,在山西省颁布了一系列禁烟规章条例,督责各县及乡村积极查禁烟毒,并在与绥远、陕西、河南、河北等省毗邻地区设立禁烟稽查队,在正太铁路所经地方设立军警严加盘查,以严防烟毒流入山西。全省各县均以区为单位,设立自治戒烟会,负责检举烟民和发放戒烟药物。乡村闾邻之间也成立戒烟会,以相互劝戒,发现烟民及时检举,并督促其自动戒绝。阎锡山还特别重视劝教工作,并动员学生上街游行,宣传禁烟,各县纷起响应,禁烟声浪遍及山西城乡。据统计,从1918年至1921年,全省勒令戒绝的烟民有11万人,劝戒和自戒者尚不包括在内,破获烟毒案近5万件,一些大量运售烟毒的罪犯被判处重刑或死刑。这样的禁烟成绩在当时是其他省份无法相比的,由此,山西省也被北洋政府授予“模范省”的称号。

除了吉林和山西二省之外,其他各省则是另外一种景象,各地军阀如山东张宗昌,陕西刘镇华、陈树藩、吴新田,安徽倪嗣冲、马联甲,湖北萧耀南,青海马麟、马步芳,甘肃陆洪涛、刘郁芬,宁夏马鸿逵,热河汤玉麟,四川刘成勋、刘湘、刘文辉、邓锡侯、刘存厚、杨森,贵州袁祖铭、刘显世、周西成,湖南赵恒惕,云南唐继尧、龙云,广东陆荣廷,广西李宗仁、黄绍乾,浙江卢永祥等,无不把烟税作为财源,或公然弛禁,或明禁暗弛,借以抽收烟税。军队成为鸦片弛禁的最有力的推行者,凡有军队驻扎的地方,即有罂粟种植,这种状况一直持续到20世纪30年代初尚未有根本改观。

陕西省种烟之多,久负盛名,不仅偏僻之处多有栽种,甚至大路两旁以及距城墙几码以外的地方都遍种罂粟。1922年,旅行者在延安看到:“距城墙几码以内的地方,都种着鸦片,而且从1918年春季,本县的罂粟种植一直是非常多和非常顺利的。”[6]甚至城内也植有罂粟。据记载,当时陕西全省罂粟面积达到农田总面积的90%,每年五六月间从汉中向任何方向作三天旅行,看到的全是一望无际的罂粟花。各县种烟亩数,最高者占地90%,最低者占地30%,全省烟田约有175万亩。[7]陕西省军阀规定每个县须种烟800~2,000亩,植烟区为全省耕地面积的75%,鸦片产值占农业总产值的90%。[8]其中周至县1919年被迫种烟1,000顷,1923—1925年烟田达3,000顷以上。[9]所以中华国民拒毒会估计20世纪20年代末陕西烟田5.6万亩,产烟168万两[10],这一数字可能偏小。结果在1919年后陕西全省各地皆种上了罂粟,烟田面积日益扩大,烟民日益增多,烟土走私日益活跃。就连“省城附近的大小雁塔等处,也烟苗遍野,他处更不问可知”。每县少的种800亩,而多的超过2,000亩,如:周至县的烟田初为54,000亩,[11]仅仅几年光景,到1925年竟达到30多万亩,占全县耕地面积的50%,全县的吸食者也占到了总人口的21%。周至县罂粟面积与烟税状况见表3-1。

表3-1 周至县罂粟面积与烟税状况

资料来源:周至县政协调查组:《刘镇华种烟敛财对周至人民的危害》,《陕西文史资料》第11辑。

除了大量运往山西等地外,刘镇华还与“镇嵩军各路统领合资开设惠济公司,专门包送烟土,运至开封、徐州”等地。[12]1924年,全省仅种植罂粟所收得的烟税就达1,000万元以上。当时英国驻华公使还因为发现陕西罂粟遍地,违背了原先达成的“如中国禁种,则英国禁运”的双边协议,两次向中国政府提出抗议。[13]

安徽于1917年后种烟恶习死灰复燃,“鸦片复种最盛之省份为安徽、四川、云南、贵州、湖南、湖北、河南、陕西、山西等省”。[14]1922年,仅阜阳一地,“产烟525万两,到1926年,增至1,080万两”[15]。安徽成为复种最盛省份之一,“当民国十二年(1923年)时全省五分之一均种鸦片”。[16]1923年6月的《民国日报》这样记载:“皖省布种烟苗,无地不有,毫县、合肥为最,桐城、舒城次之,潜山、当涂又次之。虽经省令铲除,各该县知事,无非以境内并无烟苗之空套语呈复了事,转瞬罂花收割后,查无痕迹,更不须掩饰也。驻兵地点,军队坐抽烟捐,保护种户,不谓无因,纵有严正县委,认真查勘,亦畏于武力之干涉。以故查办禁烟大员刘朝望,虽张贴文告,派委调查,自知于实际上难收效果,不过儆以将来。昨有安徽禁烟会,现发通告云,吾皖省各外县私种鸦片,触犯刑章,乃武人官僚不禁不铲,反视为奇货可居,近则各方面派委四出,抽收烟税,强迫婪索,日有所闻……”[17]关于种者最盛的合肥,大陆报安徽合肥通信云:“记者近旅行旧庐州属之东部,见该地遍植烟苗,殊为惊愕。私植鸦片一事,在3年以前即有犯之者,惟当时必于隐僻地面,去年稍稍公开,四乡均可见小片烟田。顾至今年,附近合肥20里之地,烟地乃竟倍于往昔,并有烟田占全区四分之一者,种植亦不再混夹于麦田之中,出城一里即沿路种植。据本地人言,离城较远之地烟田更密,附近李鸿章坟墓处一箭之地,计有烟田七八处之多……”[18]另据当时由合肥赴沪之某君言,“道经合肥西乡,亲见该处田地遍种烟苗,嗣查得合肥全县田亩,种烟者约占十分之六七”。[19]之于皖省所属之毫州等北方等属,“计由毫县起,经涡阳而至阜阳,行程290华里,所过皆见烟苗,其大半且在收获中矣……抵毫,沿途弥望几皆烟地……”[20]可见此时安徽罂粟种植的猖獗。

甘肃省也是种烟大省。1923年的报道,从该省东北部通过中部直到平凉和省会兰州,以及遍及该省西北部,直到安西以外的戈壁边境都遍地种烟,中卫盆地几乎就是一片大鸦片田。1924年更有“十亩地中八亩种鸦片”的报道。罗运炎也指出:“甘肃为产烟最盛、出品最佳之处。全省各县除土性过燥不宜种烟者约四、五县外,几乎种毒遍地了。甘肃省的产烟额实际上已达全省一切农作物的90%,种烟田亩占全省田亩之四分之三。”[21]甘肃省可耕地面积在4,600万亩左右,罂粟占地四分之三自是夸张的说法,估计只是在少数地区出现这种情况。在1929年前甘肃省还包括宁夏,宁夏东部的黄河流域地区素有“塞北江南”之称,据报烟田占地35%,甘肃省(包括宁夏)的烟田当在100万亩以上。

东北三省素为产烟大省。张作霖统治时期开放烟禁,强令各县种植罂粟。奉天当局公然勒种,“颁定各县种烟亩数,上等三万亩,中等二万亩,下等一万亩。于是各县知事无不勒令民户广事栽培,计辽阳、海城、沈阳、铁岭、开原等县,均在五六万亩以上,其余各县平均亦不下三万亩”。大抵全省58县,今年(1928年)种烟之地,亦达200万亩。[22]辽宁省种烟也很多,1928年,据中华国民拒毒会的调查,全省56个县,种烟面积共达200万亩。[23]

河南全省108县,种植鸦片者达80余县,尤以豫西、豫东边境各县种植最多,占农田40%~50%以上,如内黄、永成烟田分别达10万亩和5万余亩。[24]豫西一带规定每100亩农田中种烟30亩,其余各县的规定与此相仿,计全省108县中种烟县区占每县种烟亩数的30.5%。每县种烟亩数平均为5,500亩,以33县种烟区域计之,全省烟苗总亩数当不止18.15万亩。每亩产烟50两,全省每年总产量九百余万两。[25]

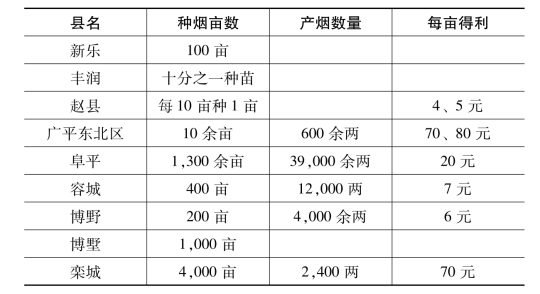

直隶复种罂粟较他省晚,但同样是受军阀勒迫所致。褚玉璞主直期间悍然废弃禁令。1928年春,褚氏命令各县种植罂粟,规定凡有地10亩者种烟1亩,有地100亩者种烟10亩,余则以此类推,多者不限;每种烟1亩,交纳罚金6元;烟籽由直隶禁烟善后局提供,责令各道县具领分发,督促乡民种植。大名镇“由天津戒烟总局,运去鸦片种子数十万斤,强迫各县农民购种,每斤售价三元。每种烟一亩,抽税六元,保护费二元”[26]。沧县规定全县54铺,每铺领种子15斤,进行播种,每亩捐银6元;清苑拟种植3,000多亩;[27]蠡县规定大村种45亩,中村种30亩,小村种15亩,各村如愿多种听便,种子由县发给,每斤1元;[28]“赵县每田十亩,定要种烟一亩”[29];赞皇“曾发籽播种,计达四十八亩之多,惟时季较晚,且旱地不甚相宜,种者不及十一,故园地虽尝茂罂粟之花,却多未收获”。[30]直隶多数县份的烟捐是每亩6元,[31]大名镇、保泰镇所属各县每亩烟捐则高达8元。[32]1928年,河北省种烟面积共计7,010亩(丰润、赵县种植面积不在其内)。1928年河北省部分县份种植罂粟统计详见表3-2。

表3-2 1928年河北省部分县份种植罂粟统计表

资料来源:《各省烟祸概述》民众报告之河北部分,中华国民拒毒会编:《中国烟祸年鉴》第三集,中华国民拒毒会1929年版,第61页。栾城种烟4,000亩,产烟2,400两,亩产仅0.6两,显然有误。

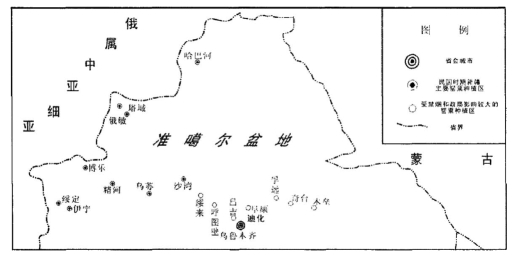

在新疆地区,1917年前后,新疆实施禁种罂粟的措施是为了应付英国公使的检查临时之举,然而英国公使检查过后,杨增新再度放任罂粟种植。最迟在1924年,杨增新已经在一些地区鼓励甚至强迫农民种植罂粟了。当时一名英国通信记者赴新疆采访时写道,“督军杨增新到任以后,横征暴敛,强迫种鸦片。人民走投无路,只有屈服。……有些地区(特别是米镇——译音)的农民,因为拒种鸦片曾与军队发生过冲突,被杀害多人。由枪杀引起的恐怖造成了强迫的接受”,这样一来,种植罂粟又变得合法。本来已经几乎禁绝的罂粟死灰复燃,波及北疆各地,“在塔城、伊犁、阿善、阿基斯林等地区遍地都种植着鸦片”[33],且“不论种鸦片与否,每亩土地一律征收赋税三十元”。[34]1925年有报纸报道,新疆“鸦片为出产大宗,各地皆有所产,尤以塔尔巴哈台方面为甚”。[35]

图3-1 民国时期新疆主要罂粟种植区[36]

甚至土性不宜种烟的湖南、湖北、江西、广西、广东等地,军阀政府也无不驱民种烟。限于篇幅,无法将全国种烟情况逐省列举,但上述若干省份的罂粟栽种情形,已足以反映出民国7年(1918年)之后罂粟种植迅速扩大的总体趋势。由于鸦片产量激增,1925年之后,中国鸦片已开始向香港、马来联邦、海峡殖民地(包括新加坡、马六甲、槟榔屿及其附属地区)、安南及缅甸等地大量输出,此时,国内罂粟的种植及鸦片的贩运、售吸完全公开化。

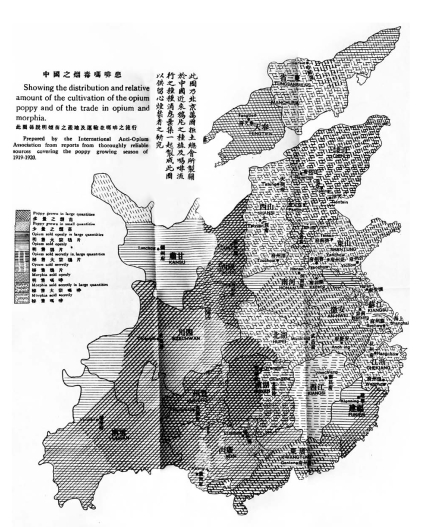

图3-2是北京万国拒土总会根据罂粟种植及吗啡流行情况而制,可以看出民国初年全国罂粟种植区域分布之广,鸦片销售遍及全国大部分省份。

图3-2 中华之烟毒吗啡患[37]

在军阀政权的诱劝、逼迫之下,20世纪20年代后罂粟的种植面积急剧扩大,尤其在1924年之后,罂粟种植规模进一步扩大。根据1928年英文版《中华年鉴》的报告,1925—1926年度,中国鸦片产量已达22,000吨左右,可与1905年清末禁烟之前的鸦片生产规模相比。[38]1926年10月《东方杂志》也载文指出:“民国十年(1921年)之产额,为一万五千吨。”“其中产烟最多之区,当推云南、贵州、四川、甘肃、陕西、广西、湖南、江西、福建、热河等处。”[39]由于当时并没有较为全面细致的调查,这些说法只能作为参考。参考1925年《甘肃民政一年》的记载,全省种烟50万亩左右,此为民国弛禁不久之事,以亩产50两计,可产烟2.5万担。清末弛禁鸦片已久,罂粟栽种必然更多。

由于中央对禁烟尚无通彻之决心,各省实力派人物勒逼种植罂粟,甚至武装护送、贩运鸦片以收取特税亦在情理之中。1921年中国共产党的机关刊物《向导周报》上刊文揭露说:“种烟是军阀所强迫的,军阀因无军费,因要饱私囊,如孙传芳要想得到一千万元的收入,便允许南通张状元包种鸦片,其余如刘镇华、周荫人及从前赵恒惕等,也因要想得到军费,便不得不勒令农民种烟。”[40]1929年时任行政院副院长的冯玉祥认为:“历来烟禁最大之障碍为一般包庇鸦片、吸食鸦片之军队,比如禁种,各省省府也都是三令五申的禁种烟苗,惟同时复彼此分配某县必须种若干亩烟苗……必使不种不吸不包庇鸦片,铲除尽净种吸包庇鸦片之军队,而后禁运禁吸才可一一办到。”[41]而禁烟委员会也认为“历来大批运种制售多经不肖军人之包庇、强迫,农民虽知犯法,而不得不种罂粟,甚至假转军需之名,包运大宗烟土”。[42]

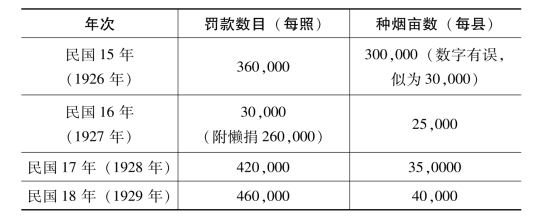

各省军阀勒逼、诱劝农民种烟的事情在当时比比皆是。1928年8月《禁烟公报》载:河北“近年军阀专政,为筹款起见,设立禁烟总局,制定售烟吸烟执照及烟土印花,甚至迫买烟籽,按亩收捐,并设立烟土专卖处,承办人员复借端敲诈,栽赃勒罚,流毒社会,扰害人民”。在福建,“政府及土著军队皆以征收鸦片税收为支持门户与发展私人财产之源泉。福建救乡会曾以‘征收烟苗捐140万元,鸦片出口捐36万元,烟厕捐27万元’为省政府罪状之尤,是福建鸦片公开种植与公开销售,以至显然。”[43]福建省晋江、南安、龙溪、长泰、宁德、兴化、仙游、福鼎、福安、霞浦等县,烟田也占耕地的十分之七八。汤玉鳞任热河省主席时,“不但强迫人民种烟,而且强迫人民吸烟,每每烟收之后,按户摊派,不吸烟也得缴‘灯捐’”。[44]在甘肃,据报告云,“甘肃自国民军占领之后,三载于兹,对于烟禁毫无实行,且勒收烟捐,甚于往昔,种吸售运,一如从前……此饥馑频仍,甘肃当局尚在迫种勒捐”。而对于“甘肃之禁烟,只及于交通便利,外人所能睹及者而已,其他各地,均可任意栽种,现在抽收烟税,美其名曰地亩捐,迫令农民,一律种烟,不问有无,均须纳税,因此甘肃全省烟苗,较前尤盛,鸦片种子,由当局分给或贱价出售,凡属农民,均须播种,于是五谷不登,烟苗充斥”。[45]1925年6月,陈万里《西行日记》在张掖城见“城外罂粟种植颇多、作花浓艳,与南山积雪相映,遂成奇景,此非甘省不能有也”。[46]“凉州附近罂粟花,均作白色,远望一片,仿佛丰台道中看芍药也。”[47]“九时出东关,罂粟花遍地皆是,有纯白者,有边缘作粉红或深红者,娇艳之色,令人望而心醉。”[48]“发兰州,出东门,罂粟一片,作玫瑰色,极娇艳,四十里响水子,所有可耕之地,几乎全种花子。”[49]“直至红城驿,七十里几无弃地,然麦田仅十之三四,而甘人所谓花子者几占十之六七,红城驿附近尤多。”过兰州时见,“田中罂粟盛开,风景至佳”。[50]到1928年,甘肃罂粟种植面积已占全省土地四分之三,产值占农产物总额百分之九十。[51]民国伊始,甘肃政局混乱,统治者更换频繁,禁烟并没有被提到重要议事日程。从甘肃某县1926—1928年的种烟亩数与罚款数量表3-3可以看出端倪。

表3-3 甘肃某县1926—1928年的种烟亩数与罚款数量

资料来源:《某县每年所种烟亩及罚款数目》,《西北写真》,第97页,甘肃省图书馆藏。

从表3-3中看出,1927年后,该县罚款和种烟亩数在逐年上升。每亩罚款介于8到12元之间,而种烟每亩农民所得总共为15元左右,缴纳罚款和其他苛捐杂税之后,所剩无几。[52]

军阀勒逼农民大种罂粟,主要就是为了敛财以扩军备。各派“军阀割地称雄,拥兵自卫,国库既空,饷糈不济,于是私开烟禁,莫不恃毒物为饷源,私种私运,开灯吸食,莫不恃军队为护符,不肖官吏,从中渔利,司法机关,莫能过问,而所谓护法者,固不过各护其烟,所谓统一者,亦不过志在统一卖烟”。[53]各省军阀“尤多恃鸦片为军费之财源,偏僻之区,公然广种,鸦片查缉局一变而为征收烟税之机关,军队实行贩卖,从中取利,每况愈下,今则烟苗几遍于全国”,[54]鸦片税款成为最重要的财政收入。

这一时期,虽然大部分地区都有罂粟种植,但可供利用的统计资料很少。下面就中华国民拒毒会1927—1928年的调查,并结合其他的一些资料对这两年各省罂粟种植的数量作一个粗略的估计[以下估计中,未注明关于鸦片生产情况的资料,均引自中华国民拒毒会所编的《中国烟祸年鉴》第二、三期;各省的县数及耕地面积资料,均引自卜凯(J.H.Buck)主编的《中国土地利用》(Land Utilization in China)一书]。1927—1928年全国鸦片生产情况及估计数量见表3-4。

表3-4中的估计数字并不精确,因为拒毒会所作的调查并非普查性质,而只是在每省抽取若干县进行调查。表中的种植面积和平均亩产量两栏数字有的是根据所调查县份的情况折算的。如湖北省1927年调查了12个县,其中只有5县种植罂粟,约占总县数的42%,5县的平均种植面积为3,090亩,平均亩产为45两。如以全省68县计,共约产鸦片2,433担。其他如甘肃、湖南、四川、云南等省,估计方法也基本相同。

除以上各省外,还有一些没有种植资料的省,如广西、贵州,和一些没有进行调查的省,如绥远、察哈尔、热河。下面对这些省份的产量作一个大致的估算。

广西省,1922年以来,地方政府大开烟禁,提倡种植并从中抽收烟苗捐。该省经常岁入,包括田赋和一切杂捐只有4,979,500元。1926—1927年,每年军政费用支出为12,537,800元,其差额为7,558,300元,全靠烟税收入弥补。每年从云、贵两省运入广西鸦片的销、运中可抽税6,000,000元。另外的1,558,300元即从本省所产鸦片中征收。[55]在1928—1934年间,辽宁、河北、河南、陕西、绥远、甘肃、安徽七省抽收烟苗税的平均税率为每亩11.2元。[56]根据这些省种植和抽税总的情况分析,广西省的烟苗捐不会高于这个税率。假定以每亩征收10元计,则广西全省的种植面积约为155,830亩。平均亩产约为30两,这样可以估算广西省每年至少产鸦片1,670担。

贵州省,1927年行销的鸦片约有三千万两。[57]根据临近省份对当时的鸦片生产情况和贵州本省历年鸦片生产及销售情况分析,此时该省所产鸦片的销售比例不会低于50%,按这个比例估计,贵州全省至少年产鸦片37,500担。

1928年河北省下辖129县,此次调查仅9县,不能反映全省罂粟种植全貌。

绥远、察哈尔、热河三省均生产鸦片,仅承德一县,就生产八九百担。[58]只有零星的材料可供参考。只能根据相邻的一些省份的产量及相近年份产量进行大致推测,这三省的鸦片产量可能不会低于2万担。

热河自1923年奉系军阀汲金纯出任都统以后,大开烟禁,征收烟税。此后,历任当局向以鸦片税收为财政收入的大宗。烟土收获后一经报局验明,粘贴印花即和普通货物一样,可以自由运输。汤玉麟统治时期,变本加厉,增收鸦片亩捐,“每亩地种户缴正捐大洋九元,大县限定抽捐九十万元,小、中县五六十万元不等,全区十六县,统计每年收入在千万元以上”。[59]

将这几个省份的产量加在其他省份的数量中,可以得出1928年全国鸦片的估计产量为750,000担。

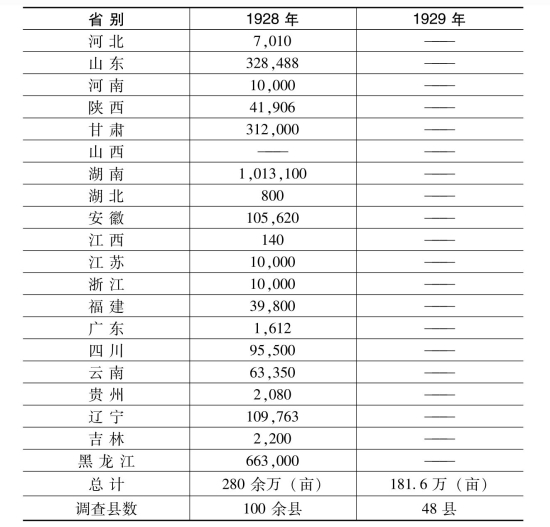

据中华国民拒毒会调查各省部分县区1928—1929年种烟亩数的估计亦可证实。见表3-5。

表3-5 1928—1929年各省部分县区种烟亩数表 (单位:亩)

*笔者注:1929年烟亩只有总数,没有各省数。

资料来源:《银行周报》,1935年第19卷第10期,第4—5页,大成老旧刊全文数据库。

从表3-5观之,仅1928年全国各省100余县种烟即达280多万亩,虽然现在无法从现有资料把当时全国各县罂粟种植的总况完整真实地反映出来,但是足以说明当时鸦片流毒状况令人瞠目。

关于罂粟栽种的亩数,于今而言也是一个难以确定的问题。一是因为军阀政府仍打着禁烟的旗号,不愿把诱迫种烟的劣迹公然昭示于天下。二是军阀政府摊派烟亩烟款都是通过基层官吏进行的,基层官吏通过扩大摊派数字等手段,层层中饱私囊,军阀政府只要各县完成摊派数额,一般也不派员赴县查核,因此,这部分因私吞而扩种的烟亩数量无从知晓。三是社会禁烟人士所作调查往往只限于个别地区,无法据此进行全面的估计。不过,虽然无法准确估算全国的种烟面积,但若干材料仍然有助于我们对当时罂粟种植的情况有一个整体认识。根据卜凯等人在13个地区所作的调查,1904—1909年,罂粟栽种面积占耕地面积的14%;1914—1919年,罂粟栽种面积占耕地面积的3%;1924—1929年,罂粟栽种面积占耕地面积的11%;1929—1933年,罂粟栽种面积占耕地面积的20%。[60]以中国幅员之大及各地区的差异,13个地区的调查并不能准确反映全国的罂粟栽种情况,但这次调查却反映出20世纪20年代罂粟种植迅速扩大的情形,尤其是20世纪20年代后期至30年代初期,罂粟种植更是突飞猛进地向前发展。西南云贵川三省自然是重灾之区,下一章节区域研究进行详述,此处不作展开。

军阀为解决军队供养和消耗问题,当权者除了加重对农村的盘剥外,更依赖于鸦片的产销,从这种高消耗、高产值、销路广的特殊商品中抽取大量的税收来供养和扩大军队。

此外,烟税对军阀之间政治、军事矛盾,产生重大的影响。一些军阀觊觎其他军阀丰厚的鸦片税收,便派兵征讨,以夺其地,从而引起军阀间的连年混战。这一时期爆发了滇黔军阀争夺贵州之战、川滇黔战争、四川二刘叔侄之战、中原烟税大战等“国内鸦片战争”,20世纪20年代不少有识之士都谈到军阀混战与鸦片税收的关系。“这几年各省许多次战争,固然说不到因为主义,并且还不配说是争兵权,实在是争鸦片税与包卖鸦片烟。”[61]更有人揭露说:“民国十四年来之数次战争,均为鸦片,故可称为十四年之鸦片战争。”[62]

一些鸦片出产多的省份,为了获取高额的鸦片利润,还派兵保护,到别省去卖,可谓是为了鸦片“南征北伐”。如1923年驻重庆的贵州军阀袁祖铭在渝成立所谓“禁烟查缉处”,正式在重庆征收烟税,同驻重庆的四川军阀刘湘为了与之对抗,也立即成立了“禁运总处”。[63]后来刘湘联合杨森赶走了袁祖铭,刘湘得以独占重庆的烟税收入。刘湘后来想统一四川,曾先后派代表与滇、黔联系,特别是同西南军阀龙云相勾结,让云南烟土舍滇黔路而取道四川运出西南,这样扩大了重庆烟土市场,多收了烟税。时经重庆集散的云南烟土1926年达一万四五千担,1927年至1939年也在一万担左右。[64]

当然中央政府也可以名正言顺地将鸦片买卖作为“制服对手的杀手锏”。如20世纪30年代初,蒋介石势力控制了两湖,在汉口设立了“两湖清理特税处”,为了争取贵州、云南烟土取道湖南进入汉口,蒋竭力拉拢云、贵军阀,在税率及征收办法上予以极大便利。这样贵州、云南烟土纷纷取道湖南运入汉口,改变了云、贵烟土以前多数运往两广和四川的传统运输路线,使蒋介石政府大获其利。[65]后来贵州军阀王家烈政治上靠近两广军阀陈济棠、李宗仁,并计划与两广对烟土进行联营,同时政治军事上互为声援,引起南京方面的不满,这也正是以后王家烈被蒋介石赶下台的原因之一。[66]1936年广西发生反蒋的“六一”事变后,蒋介石下令贵州省主席吴忠信、云南省主席龙云禁止将两省的鸦片烟土运进广西,使广西这年的鸦片烟款收入从1,000多万元锐减到400万元。李宗仁、白崇禧最后只得与蒋介石妥协,鸦片的因素是不小的。[67]从以上事例可看出鸦片对军阀的政治、军事影响极大。

三、民国17年至民国23年(1928—1934):国民政府“寓禁于征”和“断禁”政策

1927年南京国民政府成立,次年北伐告成,“东北易帜”,国民政府形式上统一了全国。深受鸦片之害的人民,均希望国民政府能迅速禁止罂粟种植,消除鸦片流毒,要求政府禁烟的舆论甚为强烈。在这样的形势下,国民政府于1928年8月成立了中央禁烟委员会,制定禁烟法律,实行彻底禁烟政策,规定自1929年起,一律禁止种植、贩卖和吸食鸦片。[68]南京国民政府建立之初,一方面面临着烟毒造成的“饥馑遍地,战乱不辍,实业凋敝,道德堕落”[69]的困顿局面和社会各界对新政府禁政的期待,另一方面,由于新政府于战火硝烟中刚刚成立,军事浩繁,动费万千,财政奇绌,罗掘俱穷。于是国民政府推出“寓禁于征”政策,意在禁烟领域一石两鸟,名利双收。

南京政府“寓禁于征”政策的推行,激起全国舆论大哗,尤以拒毒团体反对最为强烈。中华国民拒毒会认为:“鸦片为帝国主义侵略之工具,为军阀官僚生存之命脉,实三民主义之劲敌,亡国灭种之祸根。惟按目下之禁烟计划观之,则不但与三年禁绝之政策背道而驰,更与总理遗训势不两立……(禁烟政策)言为福国,实为祸国,言为利国,实为害民。”[70]中华国民拒毒会发表督促国府禁烟宣言,抨击南京政府禁政说:“以国府一年来对于烟禁之设施观之,不觉令人失望之余,深滋痛心。禁烟当局置禁烟于不顾,反筹饷之是图……证据凿然,大反民意,此岂青天白日旗下刻可容忍之怪现象,又岂得藉口军费困难而望人民谅解耶?”[71]中华国民拒毒会的负责人黄嘉惠也指出,“在清天白日旗下,最矛盾之事,莫过于烟禁。南京之烟禁为清利之事业,当局乃认为筹饷之源”[72]。连当时的财政部长郑洪年也明确地对拒毒会的代表说:“目下禁烟计划,仅为筹款之计。如谋禁烟,不但不能禁烟,实足纵毒。此种稗政实非人民所喜,更非国府下应有之现象。本部屡思修改,惟因军费紧急,未遑计及。”[73]可见,此时这种以财政部为禁政主持,意在获取烟毒税收的禁烟政策已是十分不得人心。

虽然南京国民政府在初期的禁政中取得一定成效,但是,从总体上看,南京国民政府在初期的禁烟成效是有限的,烟毒泛滥的趋势并没有得到遏制,不仅鸦片的种、贩、售、吸依然遍及全国,其他毒品的蔓延也有增无减。国际联盟远东鸦片情形调查团报告书披露:“南京政府颁布的各种禁烟法令,并未收到所期待之功效。”“中国种吸情况,较之以往20年中,尤为恶劣”[74]。

国民政府成立之初全国政令并未完全统一,四川、云南、贵州以及陕西、甘肃、热河等鸦片集中产区仍为地方军阀所控制,禁烟令根本行不通。“各省不但没有切实奉行,反倒明禁暗弛。任意弛放者有之,阳奉阴违者有之,寓禁于征者有之,寓征于禁者有之。各省各自为政,甚或各区各自为政。”[75]不仅如此,一些地方官府(包括禁烟局)、驻军甚至提倡、下令、带领、强迫农民种烟。如山东禁烟总局,不仅提倡吸食,还竭力提倡种植,连烟种也由禁烟局派员分送。[76]河北临榆、抚宁、迁安三县边区自治局官吏,公然“晓谕民众,开种大烟”;陕西汉中宁羌、留坝一些地方官吏,为了发动农民种烟,更“为民作则”,带头种植,大小官吏“不惜劳苦,赴田中割烟”。云南官厅为了广植烟苗,则有放烟债的办法,对缺乏资金的农户,贷以现金,罂粟收割后缴烟清偿。[77]更多的是用各种手段,强迫农民种烟。四川一如既往以不论种否,全部抽捐,或对未种者抽“懒捐”,强制农民种烟。广西、贵州、福建则出动军队,强迫农民种烟。福建甚至攻入村庄,焚烧民居,开枪杀死数十人。[78]另外,不少地方禁烟局被土贩、奸商、捐蠹、流氓把持,此辈以禁烟之名,为非作歹,贪赃枉法,“杀人吃血”。[79]所有这些,使得罂粟种植不但没有得到遏制,反而加速扩张,国内罂粟种植和鸦片生产上升到一个新的高峰。

全国不论何地无不种植罂粟,其中尤以四川、云南、贵州、广西、河南、陕西、甘肃、宁夏、热河、辽宁等省种植最广,情况最为严重。

四川因军阀强索捐税,勒种鸦片[80],全省烟苗捐上千万元,种植面积达800万亩,约占全国种植总面积的1/3,“纵目田畴,已成黑化”。[81]四川在“防区制”时期(1919—1935),“全省一百四十余县,其不种烟的殆不及三五县”,[82]烟田占全省耕地总数1.08亿余亩的22%~26%,年产烟土120万至140万担之间。1930年,四川二十军的烟税在其总收入中所占的比重达45.9%。[83]

云南“几乎无地不种烟”,“全省几乎是一片广大的鸦片田。据北部、南部、东部和西部的报道说,有三分之二的土地都种着鸦片”。[84]据1935年统计,全省耕地面积4,027,878亩,烟田达325万亩,烟田占耕地总面积的80.7%,年产量为18,580万余两。[85]

在贵州,烟田占耕地2/3,1931年,贵州年产量为7万担。[86]20世纪30年代贵州鸦片最高年产量在10万担以上。1935年,鸦片税收占其总收入的比例已达50%以上。[87]

广西都由军人强迫种烟,鸦片税捐占全省财政收入的25%。[88]1932年7月,李宗仁一言道出真谛:“我们要做大事,要建设广西,复兴中国,首先要有钱。要有钱,就要整理财政。整理财政,首先要搞好禁烟。”[89]所谓“禁烟”其实是“寓禁于征”,收取烟税。

在热河省,汤玉麟军阀统治时期,“热河各县,无一处不种烟。民国18年(1929年)烟区占良田5,800余顷”。[90]热河1928年种烟达1万余顷。[91]热河凌源、赤峰、朝阳、丰宁等县,种烟各超过7万亩,全省种烟面积在100余万亩以上。据调查,1930年全省烟苗达1万余顷,比1929年增加了一倍。所产鸦片以运往天津与辽、吉、黑三省为最多,北平、山东等地次之。[92]到1931年,全省种植面积达150万亩。[93]在罂粟的种植亩数问题上,即使是当时报刊登载的数据也会存在很大的分歧。例如,1931年4月28日,天津《大公报》刊载:“我敢断定的说一句热省的产鸦片在全国中要首屈一指。即以凌源、平泉、朝阳、赤峰4县而论,每县种植罂粟都在400顷以上(据十八年调查),即最少以每亩产百两计算,则此4县中每年要产400万两。而热省18县,其中14县虽不如此4县之多,然平均亦都在300顷以上。”[94]另据该报同年5月8日登载,称“据去年(1930)调查,凌源、赤峰、朝阳、围场、丰宁等县,每县都在700顷以上,而平泉县竟有800余顷,总计去年烟苗不下1万余顷。按十八年比较,增加一倍以上,至于产烟数量之大之惊人也就不问可知了”。[95]以上两份数据应当来自民间团体的调查。汤玉麟统治时期热河省罂粟种植面积如表3-6所示。

表3-6 汤玉麟统治时期热河省罂粟种植面积表

资料来源:《汤玉麟父子在热河地区种植鸦片档案史料选》,辽宁省档案馆供稿,《近代史资料》总87期,近代史资料编辑部社会科学出版社1996年5月版,第276页、第278页、第283页。《热河省罂粟栽培概况》,吉林省社科院满铁资料馆藏06128号。田果如在《日伪在热河制造的烟害》(《近代中国烟毒写真》上卷,1997年8月,第167页)一文中记录,1935年热河全省指定罂粟种植面积为6,180顷,由于农民抵制及自然灾害等各种原因,实际只种3,098顷。另滕利贵在《伪满经济统治》(吉林教育出版社1992年版,第230页)一书中称,1933年罂粟指定面积30万亩。1934年罂粟指定面积为46万亩。

通过表3-6可以清晰地看出,民间数字与官方数字相差很大,而在苏智良的《中国毒品史》中又载“汤玉麟主政时期,大力扩充烟地种植面积,1926年为5,000顷,1927年为8,200顷,1928年又有增加”。[96]由于数据来源于两个不同的机构,所列数字应当较为可信。虽然仍不免统计数字偏小的情况,作一保守估计,民国时期热河鸦片的种植面积每年大致维持在3,000顷以上,最多不会超过5,000顷。[97]

绥远罂粟种植亦有相当规模,民国以来该省出现了土默川、河套和后山三大产烟区。1933年该省鸦片产量达4,326担,翌年为3,762担。[98]

察哈尔每年生产烟土平均在685万余两。其中,察南十县、察北六县种烟地亩约11.3万亩,1934年产烟5,831,694两,次年产烟5,870,579两,其余少数为五部十八族地区生产。[99]该省烟土外销数量巨大,1934年察南生产480余万两,外销308余万两,外销率为64.2%,察北所产烟土的40.3%运销外省。[100]

陕西1928年每县平均种烟1,400亩,全省约5.6万亩。[101]1928年、1929年大灾后还以“善后专款”之名,摊派烟亩款,勒种罂粟,“如每县种五千亩者,今则勒令种一万亩”。[102]各县种烟面积,最高占地90%,最低亦占30%。在汉中地区,农田如果不种罂粟,就得负担烟亩罚款。[103]《拒毒月刊》记载,20世纪30年代陕西烟土产量达到历史顶峰,1933年达16,000担,1934年为17,000担[104]。1935年禁烟专员统计,陕西烟田达55万亩,而据学者许涤新估算,“1935年陕西各县种烟亩数,最高者占地百分之九十,最低者百分之三十,陕西的烟田约有175万亩”。[105]经过政府多年查禁以后,到1937年陕西仍在普遍种植,尤其是陕北16县中除定边县外,其余15县都种植鸦片,总面积高达17万多亩,其中临榆县便有9.5万亩。[106]

在河南,豫西、豫东边境种罂粟的农田占40%至50%。河南豫西豫东边境各县种烟最多,仅永城烟田即达500余顷,内黄县烟田1,000余顷。全省108县,种植鸦片者有80余县。甘肃省罂粟种植占农田的75%,产值占农作物的90%。四川北陵鸦片占农田的25%。苏智良在《中国禁毒史》一书中认为,1927年至1934年是中国烟毒泛滥的顶峰时期,1930年左右罂粟种植面积达8,000万亩,占全国耕地面积的6.5%。[107]

宁夏以罂粟种植为主,罂粟为第一大作物,种植面积约占农田总面积的35%,而麦及杂粮只占30%(另未种闲地约占35%)。一出省会南门,放眼广阔田野,尽是烟苗。[108]1934年所产鸦片1,196担,次年增至7,140担。该省鸦片外销产值在外销总产值中占很大比重,“1933年前后,宁夏每年出口省外货物共404万元,其中鸦片即为240万元,约占59.4%”。[109]

在辽宁,据1928年的调查,省政府曾规定各县种烟面积上等县3万亩、中等县2万亩、下等县1万亩为最低限度,实际上各县皆超此数。全省56县,种烟面积达200万亩。[110]

另据载“吉黑两省,与俄境接近处种烟约34万垧。其华界皆由胡匪迫种,即吉省烟区:汪清东北部,老黑松岭、大黑山头等处山林种烟地共约500~600垧;浑东南、东北两部,大小八道沟等处烟地3000垧以上;虎林种川勃利等县共计4,500垧”。[111]1931年,吉林、黑龙江两省共10多万亩。[112]

在河北,1931年都山自治区自治委员密令开种大烟,全区种植面积达400余顷。1931年《大公报》报道,“武安播种罂粟者有八十九村之多,至少六七十顷。沙河境内,如西川蟾房、温家沟、寨底等村,与邢台接壤,素为会匪盘踞之处,多行播种……即西川一带村庄烟地至少亦在一顷以上”。[113]大名县城西南北皋镇一带村庄公开种烟者甚多。1933年5月中旬,该县保卫团在岗子称村所割毁烟苗便“不下百五六十亩”。[114]

在东南沿海和长江中下游部分地区,也都普遍种植鸦片,并呈扩张之势。在安徽,1928年16县共种植罂粟37.6万亩。[115]1931年山东省平度县10多万亩。江苏省约30多万亩。福建省200万亩。[116]

在浙江,“(民国)16年计台州种烟8,000亩,永嘉2,000亩,临海6,000亩,据(民国)20年报载永嘉种烟面积已增至10万亩之多”。[117]台州也各有烟田数千亩。

江苏苏北一带,“烟花遍野”,仅泗阳一县,1932年即有烟田40余万亩。[118]

福建晋江、南安、龙溪、长泰等县,烟田“一望无际”;宁德、福鼎、福安、霞浦等县,地亩十分之七八种植鸦片。[119]

安徽省滥种罂粟程度较为严重。1928年,据拒毒会调查,“皖北各县烟田面积,为合肥、阜阳、毫县、宿县、涡阳、太和、蒙城、怀远等十六县,共有376,000亩之多”。[120]进入20世纪30年代初期,该种情况并未好转,甚至皖北人民“大多藉种烟为生活”。[121]即以宿县为例,“种烟之处,触目皆是,平常居民,有五十亩田者,即以二十亩种烟”。[122]“皖中合肥、巢县、含山三县交界之处,种植烟苗极多,尤以巢县境内为甚,连阡累陌,所在皆有”,[123]闻讯,省府派队赴巢铲除烟苗,“竟得悉乡民组织有红枪会与黄枪会达数千人,以生计攸关,藉图反抗”。[124]毫县种植罂粟的面积,开始时“仅占总耕地面积的3%,后来逐年增加,尤其张集、颜集、余集一带,竟占到当地总耕地面积的30%左右,育烟的农户达70%之多”。[125]基于安徽烟毒泛滥,民国22年(1933年)政府改“两湖特税处”为“汉口禁烟督察处”,在鄂豫皖三省禁止烟毒。同年冬,省政府奉军事委员长蒋南昌行营电令,严饬派委员切实铲除烟苗。[126]

湖北、湖南的罂粟种植也在继续扩大。湖北烟税是主要收入,为此,1933年还正式成立“鸦片交易处”;湖南湘西,沅水流域沅陵、辰溪以上,也是鸦片产区。[127]

湖南亦是上行下仿,实行“以禁为征”的禁烟政策。在此政策的感召下,全省大肆种植鸦片。1933年,湖南有20余县种烟,1939年,种烟县份达40个以上。至于售烟和吸烟的严重情况更是触目惊心,湘中的湘乡、湘潭两县1929年有证吸食烟民7,446人,无证吸食者1,671人,共9,117人,约为两县总人口的3%。[128]

湖北的产量也不少,仅来凤县1932年是种烟(罂粟)最盛时期,全县种烟面积达1万亩,产量达60万两。

此外,新疆地区至1930年前后,伊犁和塔城地区的鸦片产量已经达到了惊人的地步。以精河县为例,1933年时,“全县已普遍种植。最少的几亩、几十亩,最多的上百亩。如大河沿段老三(段树森)就是有名气的种烟户,他家连着两年都种百亩左右。当时人们皆称段老三的‘烟场’,他每到锄草定亩、割花收浆季节,都要雇用五六十人,所收获的大烟浆用大瓷缸盛装,其数量之多可想而知。又如马老二(马维田)、屈登荣家,也大面积的种植……每到7月中旬,万紫千红的罂粟花到处可见,8月份开始割果收浆……在查禁大烟风声紧急的时候,精河还有一些贪利冒险之人,到偏僻遥远的深山处偷种鸦片。比如精河的王枪手、郑兴才、王肖甲,大河沿子的李才二(李生才)、韩老四等人,伙同外地人及回族烟民到库苏木奇克南山,以及过艾比湖越境到北山种植大烟。据说,伊塔边境地区所产的大烟土,质量最好,每两可出烟棒(就是将生烟土熬成烟膏,制成长约5公分,宽约1公分,厚约0.4公分的长方烟块)11个,吉大萨的出10个,内地运来的只出七八个,所以烟民、花客视伊塔边境地区为种大烟发财的宝地”[129]。

1925年,中国罂粟面积为1,800万亩,到1929—1933年,全国植烟面积竟达8,000万亩。[130]其中云南省1929年罂粟面积即达325万亩。[131]1930年前后,整个四川省烟田在800万亩左右。甘肃省烟田在100万亩以上。[132]辽宁省种烟也很多,1928年据中华国民拒毒会的调查,全省56个县,种烟面积达200万亩。[133]

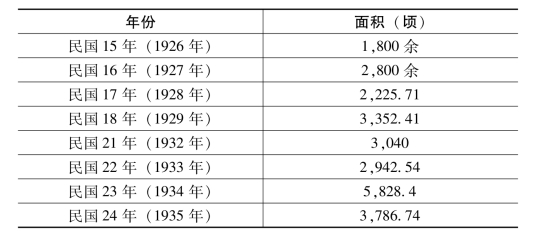

在1929年至1933年,金陵大学农业经济系在中国主要地区进行了大规模的土地利用调查,其中也包括对罂粟种植情况的调查。这些资料包括了中国大部分地区,并经过专业人员分析整理,因而可信度较高。据此对1929—1933年中国罂粟种植规模进行估算,以代表这一时期的罂粟种植规模。具体情况见表3-7。

这次调查采取的估算方法是:确定在进行作物种植调查的地区中,有罂粟种植的地区所占的百分比;以这个百分比乘以有罂粟种植的地区的耕地总面积,得出有罂粟种植的地区的耕地总面积;确定有罂粟种植的地区中,罂粟的单位面积产量乘以罂粟种植总面积,估算鸦片生产数量。估算结果显示,这一时期全国罂粟种植面积呈迅猛扩大的趋势。

此调查区域为北纬19度至42度,东经24度至126度之间,包括中国本部十八省及察哈尔、绥远、热河、辽宁和青海、西康等省的一部分。整个统计区分为八个区域。其中七个区域有罂粟种植。[134]

除以上调查地区,东北地区也生产大量的鸦片,因此需要对这部分鸦片生产进行估计。1931年以后,日本帝国主义占领了黑、吉、辽、热河四省。东北地区的鸦片生产完全控制在日本侵略者手中。日本侵略者顾虑大面积种植罂粟会带来社会负面问题——土匪抢劫、凶杀、卖淫、伤害世俗等,远超过鸦片收入带来的益处。[135]因此在1934年对鸦片采取了限制种植的方法,限定东北四省种烟685,000亩,亩产约为10.55斤,[136]按此估计1934年东北地区生产鸦片72,242担上下。实际产量不止于此,因为许多限令改种其他作物的鸦片烟地,仍在私种罂粟。但无资料,无法考证其数量。

仅以1934年估计数值代表1929—1933年东北地区的平均年产量,加上前面计算的内地各省的产量,估计1929年至1933年间,平均每年全国约生产鸦片675,351担。因内地省份的调查区域,包括了东北部分地区,因此这两个数字相加,会有部分重复计算。但这一重复计算部分(热河、辽宁部分地区)与未计部分(察哈尔的一部分和新疆)大体相当,因此将675,351担作为全国的鸦片产量。

随着罂粟种植面积的不断增长,鸦片产量也呈现上升趋势。在“民国10年之产额为15,000吨”。[137]1925—1926年度,中国鸦片产量已达2.2万吨左右,可与1905年清末禁烟之前的鸦片生产规模相比。[138]有相关学者研究显示,“1929—1933年间,每年鸦片产量为120万海关担(1海关担=50公斤)”。[139]据拒毒会报告,“前4年(即1929—1932年)全国鸦片产量,不下30,000万两”。[140]再“据中国政府高级官员(指伍连德博士)之估计,1930年,中国鸦片产量为12,000吨,而全世界除中国外,每年鸦片产量仅为1,770吨,中国鸦片产量已7倍于世界年产鸦片总量”。[141]而若以1929—1933年,中国种烟面积8,000万亩计,按“鸦片亩产平均为50两”[142]算,则中国这一时期鸦片年产量当为40万万两。单就局部地区而言,鸦片产量随种植面积的扩大而剧增。如“1917—1934年间,仅四川省每年的鸦片产量就达100万担”,因度量衡混乱之故,此时的1担远小于海关担(50公斤),“估计四川省鸦片最高产量约为30万海关担”。[143]1931年热河全省鸦片“产额约超过5800万两以上”。[144]甘肃省“统计产烟土地共有55县,每年产烟土1520余万两,此尚系报捐数目,实际当不止此”。[145]“贵州现时每年产鸦片约20,000万两,云南约40,000万两。”[146]陕西省1934年烟土产量为537,901公斤,绥远为117,564公斤,宁夏为373,625公斤。[147]

美国经济学家卜凯曾对中国13个主要产烟地区20年间罂粟种植面积占作物面积的百分比作了估算:1914—1919年为3%,1924—1929年上升为11%,1929—1933年剧增为20%。[148]尽管是部分地区的资料,但足以说明这个时期罂粟种植迅速扩大的总体趋势。

各省种植罂粟继续泛滥,种植面积迅速扩大,产量骤增,滥收罂粟税进一步加剧。广东省1926年至1932年禁烟收入为:1926年5,252,978元,1930年7,764,013元,1931年8,011,738元,1932年8,662,025元。[149]

这次禁烟活动开展后,西部地区和一些少数民族地区的地方统治者或貌似积极禁烟,实际阳奉阴违,屡禁屡种,明禁暗弛;或打着“禁烟”的幌子改头换面,继续强迫农民种植罂粟,勒收捐税,以鸦片收入作为主要财源。如四川军阀刘湘张贴布告说,“近年以来,烟土产量过剩,不惟大有影响于烟价,抑且扩大四川全省不景气之恐慌,故惟有减低烟苗之产量,方足以救济四川经济之危机”禁烟只是为减少鸦片产量以提高烟价,增加税收。[150]河南豫西临汝罂粟绝种未久,县长即纵令县民偷种烟苗数万亩,每亩私收烟税6元。[151]

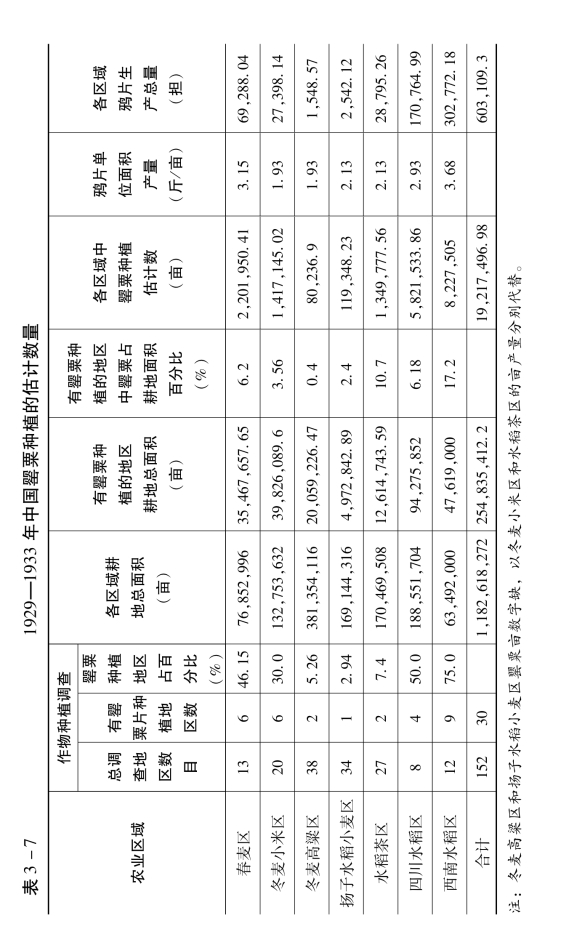

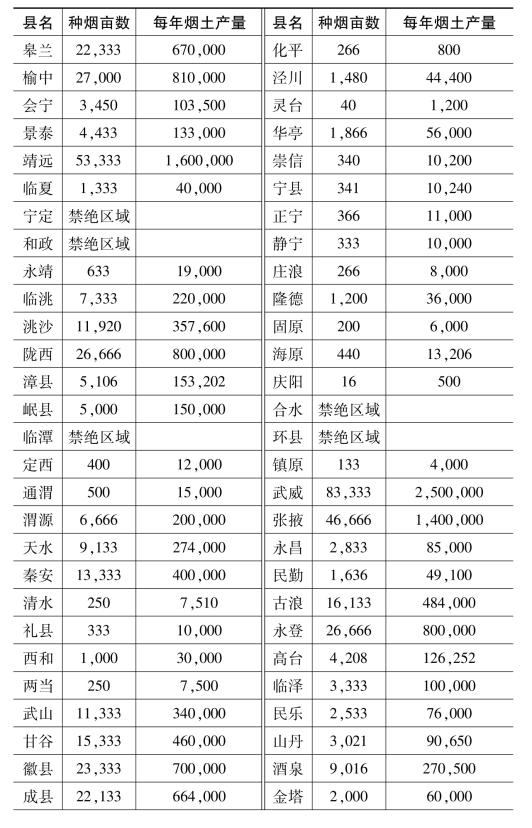

甘肃禁烟,仅就交通便利地块的罂粟略加铲除,其他各县仍迫令农民一律种烟,且不论是否种植均须抽收亩捐。[152]甘肃罂粟的种植面积,根据《甘肃省禁烟总报告》提供的数字,大抵1935年以前,种烟亩数在50万亩左右,每亩平均产烟30两,全年产烟在1,500万两[153]。《甘肃民政报告》中的记载也与上述数字相同。苏智良认为甘肃的罂粟地达50万亩,亩产鸦片39两,总产量达19,500,000两,居西北六省之首[154]。雷子烈指出,甘肃鸦片产量大约每年8,300多万两[155]。如果平均每亩产量以30两计算,则全省共有将近277万亩的土地种植鸦片,这一数字显然有过大之嫌。甘肃烟田面积之广、烟土产量之高,学者估计,甘肃20世纪30年代土烟产量在1,000万~1,500万两之间,1936年竟达2,347万余两[156]。每年有大批烟土输出,该省禁烟局统计1934年下半年—1938年上半年外销烟土2,135万两。[157]事实上,这一时期罂粟每年的种植面积和产量不一,无法得出一个准确数字,只能就某一年的情况进行对比分析。以1934年为例,关于罂粟种植亩数,甘肃省民政厅档案有记载,见表3-8。

表3-8 甘肃省种烟亩数及产额统计表(1934年1月至12月) (单位:亩、两)

续表3-8

资料来源:《甘肃省种烟亩数及产烟额统计表》,档号15-15-11。

注:种烟亩数以亩为单位,产烟额以两为单位,每亩均以30两计算。

由表3-8可知,1934年,甘肃省的64个县中,除宁定、和政、合水、临潭、环县、西固和鼎新7县为禁绝区域,无罂粟种植外,其余57县均有罂粟种植,种植面积居前5位者依次是武威(83,333亩)、靖远(53,333亩)、张掖(46,666亩)、榆中(27,000亩)、陇西和永登(26,666亩)。种植最少者如庆阳16亩、灵台40亩、文县66亩,均在百亩以下。种植总面积为493,315亩,总产量为14,800,000两,此数字与前述《甘肃省禁烟总报告》和《甘肃民政报告》中的记载相差不大。但是否可靠,还需要进一步考证。同年登载在《甘肃民国日报》上的《甘肃各县烟土产量》,又是另一种说法,与此可参照求证,见表3-9。

表3-9 甘肃各县烟土产量 (单位:两)

续表3-9

资料来源:《甘肃烟土产量》,《甘肃民国日报》,1934年4月11日。

注:产烟数量以两为单位,不种鸦片者有武都、夏河、康乐、卓尼、鼎新、环县、隆德、宁县、庄浪、临潭、和政共11县。

表3-8为档案资料,表3-9为报纸材料,材料的可靠程度,当属档案。但以当时甘肃普遍种烟的事实来权衡,表3-9的数字似更为准确。如靖远县有人估计年产烟土在400万两以上[158],但表3-8只给出160万两的数字,表3-9给出200万两的数字,表3-9与这一估计的数据相差较小。

表3-9虽然只有烟土产量,但由此也可推断出种植面积。上述55个县鸦片总产量为17,236,575两。需要明确的是,表3-9的备注里列举了武都等11个县不种鸦片。其实,对比表3-8,就很容易看出武都、隆德、宁县和庄浪都种植鸦片,4县的总产量为63,240两,因此表3-9的鸦片总产量就变为17,299,815两。另外,夏河、康乐、卓尼、鼎新、环县、临潭、和政7县也有种植。因此如果加上夏河等7县的种烟数量,甘肃1934年的产烟数量肯定超过上述17,299,815两。就以此数字为基准,来计算1934年的种植面积,以每亩平均产烟30两计算,则有58万亩。当然此数字仍然是一个保守估计数字,各部门都在尽量缩小上报数字,如实上报要承担较多的烟亩罚款,因此尽可能地隐瞒真实数字。张慎微回忆文中就指出,靖远全县可种烟苗的地亩上报了三万亩,实际上每四亩只报一亩[159]。不独靖远,全省各县都有类似情况。[160]

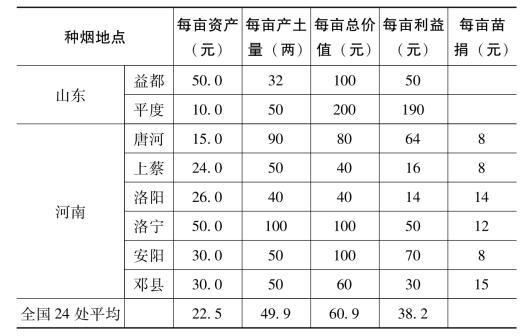

比较而言,南京国民政府时期华北三省的种烟情形要比北洋军阀统治时期轻微得多。北洋军阀时期,华北三省政府对烟禁极为疏松,甚至时常有鼓励、强迫种烟情事发生。北伐胜利后,南京国民政府开始严禁鸦片的种植,因此,华北三省种烟问题相对减轻,但种烟者仍大有人在。1930年5月中华国民拒毒会调查1929年度全国的种烟情形,共得到131县的报告,其中山东7县、河北5县、河南11县。在所调查的华北23县中,发现烟苗且未铲除的县份计有山东的益都、平度,河南的唐河、上蔡、沁阳、洛阳、洛宁、邓县、安阳、罗山等10县,占调查县总数的43.47%。从省别论,河南的种烟情况最为严重,占到了调查县份的90%以上。由于调查县份比例太小,这个种烟比例尚不能代表全省,与实际情况或许还有很大的差距。但不管怎样,在烟禁实施之初,华北农村种烟者比例较高总是事实。至于种植罂粟的原因,从调查材料中可以归结为四点:“一、较他种农作物获利丰厚;二、地方紊乱,土匪包庇;三、邻地种而未铲,因此玩法尝试;四、当局收税了事,并非真正铲除。”其实,种烟的高额利润才是乡农种烟的本质所在,其他几项仅为这种违禁行为提供有机可乘的机会。因为,从山东、河南10县种烟原因论,乡农出于自动者有8县,被迫者仅2县。调查材料比较了各县种烟的利益,见表3-10:

表3-10 山东、河南种烟县份每亩利益比较表

资料来源:《各地民众报告的分析》,《拒毒月刊》第47期,1931年3月,第4、6页。

从上述统计资料中可以看出,仅在山东、河南的8县之内,每亩的投资、产量、总值、利益便有着很大的差别。造成这种局面的原因,是由于各地行情的差异,还是由于统计资料本身的误差,一时尚难确定。但从表中综合来看,种烟的每亩收益还是相当可观的,平均竟然高达三四十元。由于山东平度每两烟土核价四元,与周围诸县相差太过悬殊,因此其每亩190元的利益显然有点离谱。虽然每亩烟苗还要交纳十元左右的烟捐,但扣除苗捐之后烟农的利润仍然相当诱人。因此,想方设法偷种罂粟的事情便屡禁而难绝。山东、河南各县种烟的亩数如表3-11所示。

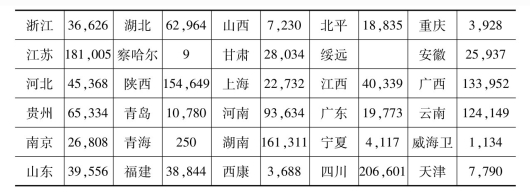

表3-11 山东、河南各县种烟亩数比较表

资料来源:《各地民众报告的分析》,《拒毒月刊》第47期,1931年3月。

由表3-11可见,山东、河南县份的种烟亩数相差悬殊,少者如罗山不足200亩,多者如邓县高达10,000亩。各县种烟亩数占其田地总数的百分比也大相径庭,益都、唐河仅为0.1%,而洛宁、洛阳却在20%及以上,平度则高达30%。此外,虽然1929年华北的禁令已经实施,调查表中各县的种烟亩数却有一半以上较上年增加。这说明,由于烟毒问题的沿袭作用,华北三省在实施烟禁之初,境内的种烟情况虽较北洋时期为好,但在部分地区还相当严重。随着禁令的实施,华北农村的种烟得到了较好的控制,但一些小农贪图重利,某些地方官吏禁令废弛,或者山区偏隅之地人们拗于积习,仍然时有种植。[161]1933年5月中旬,河北大名西境种植烟苗者较多,该区团防在岗子称村所割毁烟苗便“不下百五六十亩”[162]。

四、民国24年至民国29年(1935—1940):国民政府“两年禁毒、六年禁烟”

南京国民政府在经历了“寓禁于征”和“断禁”失败之后,为了能更有效地掌控禁政,又提出“渐禁”主张,但也没有达到预期目的。为了从根本上禁绝烟毒,国民政府发起了“两年禁毒、六年禁烟”运动。南京国民政府在1935年至1940年发起的“两年禁毒、六年禁烟”运动(也称六年禁政),是一场在中国乃至世界禁毒史上有着不同寻常意义的禁烟禁毒运动。其目标就是从1935年起到1936年底,以两年为期,彻底禁绝毒品;自1935年起至1940年底,以六年为期,彻底禁绝鸦片。

图3-3 1935年罂粟分布图[163]

罂粟种植泛滥成灾,毒祸空前,农村破产,禁毒呼声日高。国民党政府迫于严重的烟毒形势和社会舆论压力,1934年再次宣布禁烟,并制定“六年禁毒计划”,饬令各省禁毒。江苏还参照六年计划制定了一个四年禁毒计划。四川、陕西、甘肃等边远省份每日也以大量铲烟互相宣传。武汉还封闭了数百家烟馆。[164]从相关统计数据分析,国民政府的“六年禁毒计划”起初取得了明显的成效。

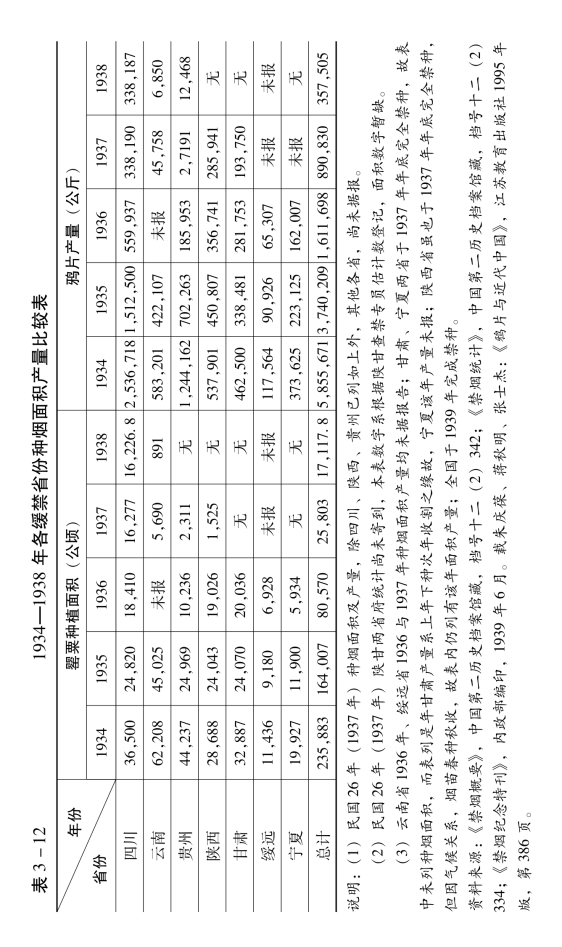

禁种方面,在禁政严格推行下,1934年至1938年不少省份罂粟种植面积、产量都有较明显减少,总体呈不断下降趋势,具体情况见表3-12。

“两年禁毒、六年禁烟”时期,安徽省被列入绝对禁烟省份,同时安徽省也是绝对禁种省份。严禁种烟,取得了一定成效,“二十三四两年复由省政府派委密查,绝未发生偷种情事,可证安徽境内烟苗确已实行禁绝”。[165]

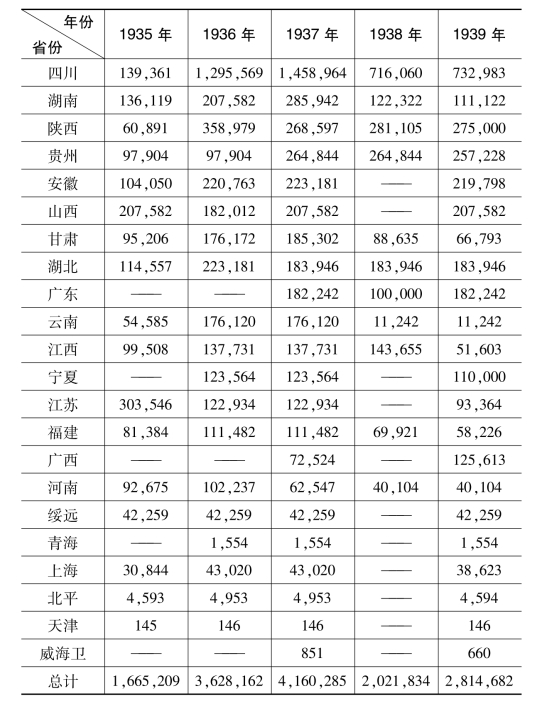

在禁吸工作上,国民政府从中央到地方都做了相当大的努力。在举办烟民登记、设立戒烟院所、开展烟民训练、筹划烟民救济等方面投入了大量的精力和人力物力;同时通过对各项禁吸政策的广泛宣传,使广大民众认识到吸烟的危害性和非法性,人人厌弃烟鬼,社会上公开吸食的人日渐减少。据《禁烟半月刊》统计,1936年,全国戒烟院所1,075个,登记烟民人数1,569,805人,1935年至1937年登记烟民戒绝人数分别为:1935年339,198人,1936年339,046人,1937年319,024人[166]。1935—1939年各省烟民登记统计如表3-13所示。

表3-13 1935—1939年各省烟民登记统计表 (单位:人)

资料来源:马模贞主编:《中国禁毒史资料》(1729—1949),天津人民出版社1998年版,第1193页。

凡表中未列数字,系尚未办理登记,或尚未报。若某省登记烟民数字前后几年相同,则是该省未办理新的登记,后一年仍采用前一年登记数据。参见《二十五年度禁烟年报》、《二十六年度禁烟年报》、《禁烟禁毒工作报告书》、《二十八年度禁烟统计》及《禁烟概要》有关统计。

六年禁烟期间,全国戒绝烟民的数量,根据国民政府的有关资料,将历年烟民登记人数与戒绝人数列表以示比较(见表3-14),在看到禁烟成效明显的同时,也可以看出烟民基数之大。

表3-14 登记烟民人数与戒绝人数比较表 (单位:人)

资料来源:齐磊、胡金野著:《中国禁毒史》,甘肃人民出版社2004年3月第1版,第213页。

表3-15 1935—1939年部分省(市)戒绝烟民数量统计表 (单位:人)

资料来源:蒋秋明、朱庆葆著:《中国禁毒历程》,天津教育出版社1996年12月第1版,第409页。

从表3-15中可以算出,5年内共戒绝烟民1,565,377人,表明禁吸工作取得了一定的成效。由于烟民登记数量自1936年起,每年均包含上年的登记积存人数,因此不能将5年登记烟民人数简单相加作为登记总数,与戒绝烟民人数进行比较。如果以1937年登记的4,160,285人为烟民登记的最高数,那么5年内戒绝的烟民总数占登记烟民的37.62%,就是说,经过5年的禁吸,登记烟民中只有一小半人完成戒绝。至于戒绝烟民人数占整个实际烟民总数的比例,虽然无法统计,但可以想见其比例更低。东部诸多省份抗战期间被日军占领,烟禁重开,战前的禁吸成绩也随之付诸东流。在日本占领区,先前业已戒绝的烟民转而复吸者肯定为数不少,如果将这一因素考虑进去,戒绝烟民在登记烟民中所占比例当会更低。就各省的情况而言,其他如江苏、宁夏、贵州、甘肃、四川、西康、福建、广东、安徽等省,施戒成效就不尽理想。[167]

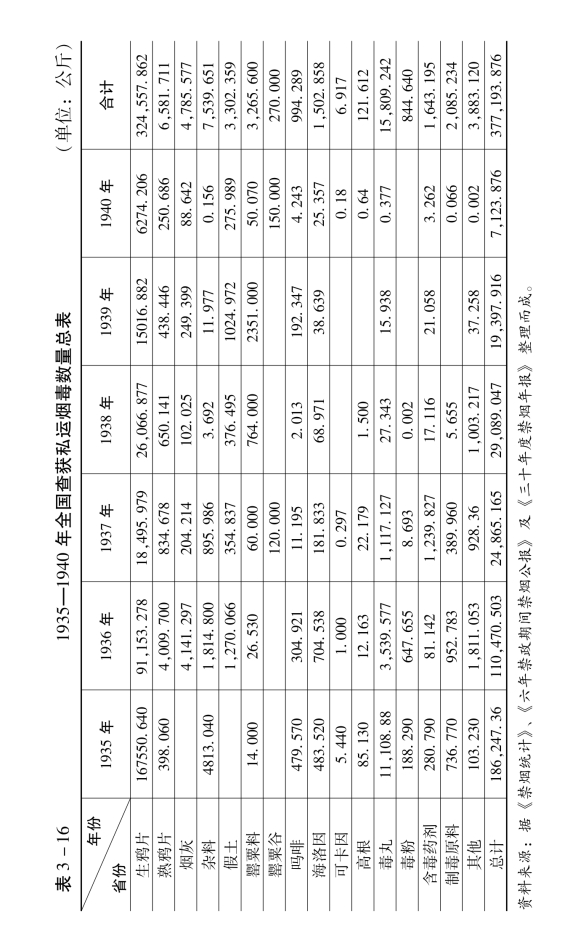

在缉私工作上,六年禁政工作的重心虽在禁种禁吸,虽然在查缉私运中作了一定的努力,缉私工作取得不小成效,但走私贩运依旧频繁。根据内政部的有关资料统计,六年禁政期间全国缉获私运烟毒数量如表3-16所示。

从1935年至1940年的6年中,全国共查缉私运烟毒总量为377,193.876公斤,为数相当可观,其中生鸦片一项有324,557.862公斤,约占查获烟毒总量的86%。在各类查缉机关和协缉机关中,以各省市数量最多,达191,083公斤,禁烟督察处次之,共查获139,305.589公斤;其余为各海关、铁路和邮区查获。从查获的私运烟毒数量来看,1935年共达15,390起,其中禁烟督察处查获7,482起,其余为各海关、铁路和邮区查获。1935年至1940年,各省市、海关、铁路和邮区共查获烟毒私运案总数为115,554起[168]。

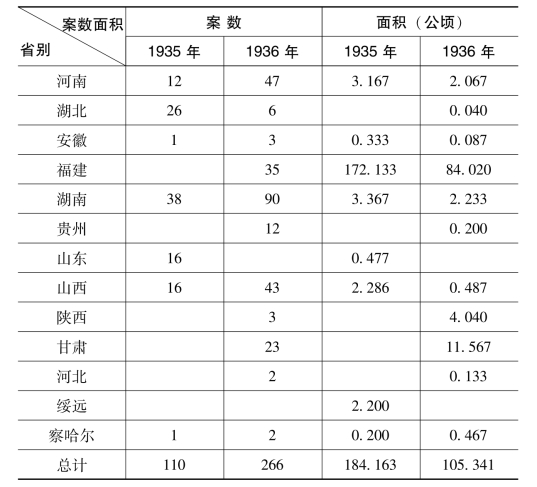

从查缉私种烟案也可以看出,在禁政形势下,私种罂粟情况还比较严重。现将内政部禁烟委员会禁烟禁毒报表中关于1935—1936年三年来各省查获私种烟案暨面积列表比较(如3-17所示)。

表3-17 1935—1936年各省查获私种烟案暨面积比较表

*说明:(1)中国度量衡规定一公顷等于十五华亩;(2)二十六份尚未据报。

资料来源:《内政部禁烟委员会禁烟禁毒工作报表》,参见马模贞主编:《中国禁毒史资料(1729—1949)》,天津人民出版社1998年版,第1191页。

从1935年、1936年各省所报的私种烟案及私种烟面积看,肯定这一阶段禁烟工作成绩的同时,也可看出偷种现象依然严重。据1940年9月,在代理禁烟密查组组长郭寿华向财政部呈送第一期《全国禁烟密查总报告》中,指出私种烟苗现象很严重,可以断定此报表与实际情形并不十分相符。

在禁售方面,主要是土膏行店的管理和严禁私售,根据前面的分析,可知道禁售包括禁止出售未纳税私土和推销公土两部分。土膏行店经政府特许设立,经售业已上税的烟土烟膏,即官土,供给领取限期戒烟执照的待戒烟民吸食,按计划逐年减少供量,最后达到禁绝。据内政部不完全统计,1936年至1938年,各省市设立的公栈及土膏行店总计如表3-18所示。

表3-18 1936—1938年公栈及土膏行店统计表 (单位:个)

资料来源:曲义伟主编:《中国禁史》,时代文艺出版社2002年5月第1版,第5797页。

从上述资料可以看出,在推销官土方面,所设的土膏行、土膏店逐年增加,这也从一个侧面反映当时的吸烟现象依然严重。另外,表3-18中统计的土膏店总数并不能全面反映确切情况。据1938年8月在四川进行的一项调查,一个大竹县即有土膏店97家,一般每县均有土膏店数10家,多者达189家[169]。这说明上述数据显然与实际情况不相符合,有低估之嫌。

相对而言,福建、山东、山西、陕西、四川等省的禁烟比较认真。1928年10月24日福建省政府下令禁绝鸦片,厦门警方从1930年7月到1931年6月共破获烟案161起,抓获人犯522名,缴获烟土612.5两、烟膏4,325.9两。从1931年7月到1932年6月又破获烟案126起,抓获人犯247名,缴获烟土5,980.02两,烟膏1,274.32两。[170]山东省自韩复榘主政后多次发布禁烟公告,并将捕获的毒贩枪决示众。山东省政府明令规定:吸毒者第一次被抓,臂上刺字,勒令戒绝;第二次抓获,处以死刑。贩卖毒品者,一旦抓获,一律枪决。韩复榘本人经常亲自审问毒犯,曾经枪决了他的干儿子张守仁,查抄了他二哥在济南开的烟馆。在阎锡山统治下的山西,仅1929年一年就破获了贩毒案17,422件,缴获烟土186,322余两、金丹49,279余两、料面623,532余两。[171]1931年冬山西颁布了《制造贩卖毒品暂行条例》,当年就枪毙了毒贩120人。[172]从1933年起,山西鸦片公卖,私货查缉更严。陕西省主席杨虎城于1931年下达了禁种、禁吸鸦片的命令,并相应制定了一些禁政条例,对邮局包裹、铁路运输等有关部门均有详细的防范规定。次年真的枪毙了一批以身试法的烟贩。[173]经过努力,陕西的禁政取得阶段性成果。为此,陕西省政务会议1935年8月上旬决议,将咸阳等16县加入第二期禁烟区内,连前57县,全省共73县一律实行禁烟,计缓禁县份全省只剩19县,禁烟县份超过四分之三。连当时蒋介石视察各省时也称许:“陕省分期禁烟已收实效,甘省宜仿照进行。”[174]1935年3月四川省政府下令在全省开展禁烟运动,要求在两年内禁绝。

纵观国民政府六年禁政,虽然取得了显著的效果,在一定程度上遏制了罂粟种植,使大规模的制贩烟毒现象减少。但是,由于禁政自身存在缺陷、国民政府禁税兼顾的思想、军阀势力的破坏、国家政权衰弱、日本推行毒化政策等因素的影响,使禁政效果大打折扣,罂粟种植还在部分地区或明或暗地进行着。除东部一些地区的罂粟种植基本消失或有所减少外,中西部一些地区,尤其是偏远山区和少数民族地区罂粟种植仍然有增无减,并呈现出由东部地区进一步向西部和少数民族地区转移的趋势。西部和少数民族地区成了全国鸦片的最后“避难所”和集中地。[175]

抗战爆发后,南京政府虽然声称“一面抗战,一面禁烟”,而实际上随着战争的进行、国内局势的动荡,禁烟问题退居次席,加之日本帝国主义毒化政策的影响,全国烟毒形势不容乐观。因此到1940年底前,大批的公开贩运、种植和吸食被禁止,但远未能完全禁绝。因此,1941年后,南京政府又陆续修订公布了《肃清烟毒调验规则》《禁烟禁毒治罪暂行条例》《查禁种烟规则》和《麻醉药品管理条例》等法规。要求各地进一步加大查禁力度,禁政遂进入断禁时期即善后肃清烟毒时期。

五、民国27年至民国34年(1938—1945):日寇毒化政策及其强迫种植

六年禁烟的第三年全面抗战爆发,日本侵占中国大片领土之后,实行“以华养华”和“以战养战”的政策,在中国占领地区实行鸦片专卖,推行毒化政策。抗日战争时期政局混乱,可资利用的资料有限,因此只能勾画罂粟种植概貌。这一时期国内政区可分为国民党统治区、日寇占领区、共产党领导的抗日根据地和敌后的解放区以及各区域交接地带。罂粟种植主要分布于国统区与敌(日寇)占区,国统区主要实行禁政,罂粟种植规模呈下降趋势,而敌占区则推行、强迫、鼓励政策,罂粟种植面积不断增加。

1931年“九一八”事变后,日本侵占了整个东三省。“日本的鸦片毒化政策,遂得普遍地推行于东北全境。于是,不(到)三年来,东北地方由市镇到乡村,一般民众由种植而吸食,几所在皆是,未受其毒害者实百无一二。”[176]随着日本武力侵华政策的不断演进,其毒化中国的政策也不断加强,由东北渐次华北,进而扩展到其势力所及之处。日本对中国实行毒化政策的原因,就是要达到在经济上利用毒品来掠夺中国人民的财富,支持战争的继续,同时,利用毒品来麻醉中国人,削弱国人抗战意志的双重目的。关东军第四课代表该军司令部在1932年4月下达的《对热河政策》的指示中,就明确规定:“从平、津进逼热河时,应作好补充弹药和提供财政援助的准备,建立将热河栽培的鸦片得以销售至辽西一带的保护制度。”[177]

日本在大规模向中国走私贩运海洛因、可卡因等毒品的同时,又在东北和热河地区实行鸦片公卖,并划定区域强制农民种植罂粟,使罂粟种植面积大幅度增加。1934年前,除黑龙江外,日伪指定的罂粟种植区有热河16县约17万亩,辽宁4县约3万余亩,吉林17县不下15万亩,合计超过35万亩。[178]1934—1935年日伪规定的罂粟种植面积扩大到68.5万亩。但实际上,仅热河的罂粟种植面积就达33.5万亩,并且很快猛增到600万亩以上。[179]为了鼓励罂粟种植,日伪规定,鸦片的田赋可以比普通农作物减少一半。待农民大量种植后,即行改征特别地亩捐和烟苗税。1936年后,又将纳税制改为包办制,规定一亩地要缴纳若干数量的烟土,如产量不够须如数包赔,结果农民无不赔累。但农民又不能不种,因为日伪规定,以前种过烟的土地如果不再种烟即属犯法。[180]全国鸦片产量,据估计1930年为1.2万吨(多数研究者认为此项估计过低),占世界总产量的87%。此后由于关内地区种植面积扩大,尤其是日本帝国主义在东北、热河划定区域勒种鸦片,产量“更行增加”。[181]

随着日寇侵略步伐的加快、势力范围的扩展,日军在新的占领区也明令划定罂粟种植地带,诱迫人民种植。并设置大规模烟毒工厂,提炼毒品运销各地;广设烟馆,为吸食者提供场所;鼓励毒品走私,毒化国统区人民等,向占领区、国统区、抗日根据地贩运毒品。如河南省伪政府就将所属各县分为准种区、禁种区两类,其中彰德、汤阴等8县被划为准种区,种烟面积达8,000亩。[182]而在一些所谓禁种区,同样诱迫人民种植。如河南孟县不属准种区,但当地伪军亦广为“散发种子,逼令保长以每两8元之代价收购,转发人民普遍施种”[183]。日伪当局还用各种欺骗宣传手段诱使农民种植罂粟。如日军曾对新城民众宣称“希望逃至后方之民众,速返家乡,从事生产烟土,无钱者给予金钱帮助,无米者发给粮食,其它一切困难,皆可代为解决”[184]。在日伪军的诱迫下,“一般无知人民均图一时之利,争先播种”[185]。罂粟的广泛种植,为制毒贩毒提供了原料来源。据1943—1944年的调查,敌伪占领区东北、蒙疆、华中、华南、华北区内均有罂粟种植,以华北亩数最多,约达620,000亩。[186]关于这一时期的罂粟种植情况见本章第二节敌占区罂粟种植的推行与蔓延。

日本推行毒化政策不仅严重戕害了中国人民的身心健康,劫掠了中国人民的大笔财富,也对国民政府推行的“六年禁政”带来致命的打击。国民政府在国统区大力推行禁烟政策,日军占领华北、华中、华东、华南后,国统区原有的禁烟成果顷刻化为乌有,烟毒业重新兴旺起来;另外,由于占领区的廉价烟毒源源不断地走私进入国统区后方,尽管国民政府宣布抗战爆发后依然推行禁政,但在日军的毒化政策之下,禁政执行困难加大,极大地削弱了禁政的效果。

共产党旗帜鲜明地坚决主张禁毒。1937年抗战爆发后,国共两党合作抗日,无论是国民党控制区,还是共产党的根据地,共产党都对日军占领地的罂粟种植展开了形式多样的斗争。中国共产党带领军民铲除罂粟苗,破坏日伪的鸦片生产,如:蒙疆地区是日伪的鸦片供应地。1938年8月,贺龙率领八路军第120师挺进大青山地区,建立了抗日根据地,经常破坏日伪蒙疆地区的巴音格勒盟植烟计划。1939年夏,晋察冀边区建立后,向察南进军,致使当年日伪在察南收购的鸦片,只有预想的0.6%,从而有力地破坏了敌人在该地区的罂粟种植和鸦片征收计划,为减少敌占区的烟毒作出了贡献。[187]在抗日根据地,中国共产党继续推动禁烟斗争的深入发展。陕甘宁边区成立禁烟督察处,在各县也建立了禁烟监察分处,并相继颁布了一系列的禁烟法令。由于有严明的法令和广大人民群众的积极支持,不到半年,禁烟斗争就取得明显成果。在陕北,烟民已降低20%,到1938年五六月,烟民已几乎绝迹。到20世纪40年代初,陕甘宁边区与华北其他根据地已完全实现禁种、禁吸、禁售,成绩显著。解放区禁烟的成功,使数十万瘾君子脱离了苦海,使大批健康的青年踊跃参军,为争取解放战争的胜利,提供了重要保证。同时,也为新中国成立初期大规模的禁烟运动积累了宝贵的经验。

六、民国35年至民国38年(1946—1949):查禁努力与顽疾难除

1945年8月抗日战争取得全面胜利,日本侵略者被赶出神州大地,大片沦陷的国土收复,朝野上下一致要求政府采取措施肃清烟毒,建立一个全新的国家。但这一时期烟毒泛滥形势仍十分严峻,后方各省种、运、制、售非但没有绝迹,甚至变本加厉,尤其是西南地区作为全国最大的烟毒源产地,武力抗铲经常发生,再加上东北地区经过日本长达数年的毒化,罂粟种植和鸦片吸食情形异常严重,甚至到了积重难返的地步。

抗战胜利后,国民政府通过修正或新订的一系列法规广泛开展禁烟行动,由于宣传面广泛、措施严峻,对禁烟起到了一定的推动作用。经过国民政府中央的重新部署和督促,抗战之后各省市的禁烟禁毒工作取得了显著的成效,禁烟禁毒宣传也颇具声势。体现在以下几个方面:

在烟民施戒方面,鼓励烟民自戒。据1946年16省7市上报的烟民登记情况,总共登记国民365,924人。当年戒绝的烟民为98,990人,1947年戒绝的烟民为119,969人。[188]

在查铲私种罂粟方面,数量有所增加。据13省的报告,共查获私种案件272起,缉获种烟人犯873人,铲除私种罂粟66,925亩有奇。但1947年据20个省的报告,共查铲除私种案件386起,缉获种烟人犯326人,铲除私种罂粟107,911亩有奇。[189]另据国民政府内政部所编《各省市烟毒概况》(底稿),1947年据24省6市的报告,查获的私种罂粟面积达259,754亩以上,这是春季与秋季之交两次查报的数字。一些历年违禁、武力抗铲的边远地区,查铲罂粟工作也取得了一定的进展。1946年11月叙泸警备司令派兵铲烟,并动用7,000以上民工铲烟,面积不下数万亩。[190]1947年4月,陕西宁强县集中保安大队及警察武装400余人进川陕边界张家山剿铲,历时69天,终将烟匪肃清,铲烟1,500余亩。[191]1948年,在查铲烟苗方面,上半年据苏、浙、皖、鄂、川、康、粤、桂等11省的报告,共铲烟26,758亩又2,485万余株。下半年据苏、皖、绥、察、陕、甘等14省(实际只有84县又8旗上报情况)的报告,共铲烟20,168亩又249万余株。[192]据1946年统计,全国发现种植烟苗者共15省计140县区又1旗,铲烟654,098亩,又25,454,812株,又20驼,收毁烟籽7斗4升2合。同年及1947年上半年,23省市查获烟犯连同击毙烟匪25,266人,缉获烟毒品34,118.7两,又400余小包,烟具19,126件。[193]而把鸦片经济视为命脉的西南各省,罂粟种植面积也大幅度减少。1945年四川、西康、甘肃罂粟种植面积共计3,206.4公顷,到1947年已经减少到1,287.7公顷。[194]

在查处违禁案件方面,1946年据25省6市的报告,当年共查获烟毒案件23,749件,缉捕人犯39,300人。[195]1947年据16省4市的报告,共查获烟毒案件20,597件,缉捕人犯30,363人。[196]1946年全国缉获的烟毒数量,据19省4市的报告,共计鸦片2,485.127公斤、烟膏656.673公斤、烟灰34.41公斤、吗啡4.514公斤、海洛因9.273公斤、红白毒丸3.446公斤、其他毒品119.153公斤。[197]在查缉烟毒案件方面,据鄂、赣、鲁、陕等8省及南京、上海、青岛、沈阳4市的报告,当年共查获烟毒案件5,739件,缉获违禁人犯9,885名,收缴烟籽411斤,罂粟壳14,258斤7两余。[198]

许多资料显示,1948年以前,在国民党统治区内,禁毒工作虽然仍在进行,但烟毒情形依然严峻,种贩售吸等违禁现象在各地均有踪迹。西南云贵川三省自然偷种现象不足为奇,另外福建、广东、西康、湖南、广西等省,均有私种烟苗的现象。[199]由于对基层社会控制力的松弛,有些地方烟毒已经趋于半公开化状态。如湖南湘西地区,沅陵、黔阳、晃县、辰溪、溆浦等县,运售吸食烟毒的现象随处可见,泸溪县城中设有烟馆,龙山县更是“种运售吸情事几无乡无之。大达乡土霸师兴周拥枪千余,包庇种烟,为公开之事实”。[200]

1949年3月四川省第十六专区派员查勘松潘各地种烟情形,发现“松潘县本年春烟种植甚为严重”。不少乡保长因管束松懈,都包庇倡种,借以取利,对查铲人员行贿不成,便武力抗拒。[201]在广东省,1949年春进行查勘,发现番禺、东莞、花县、南海、云浮等30县均有私种现象,铲除烟苗20,355亩之多,连广州市的彬社区和敦和区也铲烟33亩。[202]到1949年夏,云贵两广地区的烟毒禁令已经名存实亡。川康地区烟毒情形本来就很严重,到1949年春,地方政府也曾象征性地进行了一番查禁,但成效不大,烟毒禁令事实上归于废弛。

总之,抗战胜利后,国民政府尽管在禁烟方面法令多、措施全、架势大、口号响,但是,由于国民党蒋介石挑起反共反人民的内战,军费开支庞大,禁烟经费捉襟见肘;地方政府多忙于征兵征粮,无暇顾及禁烟事宜;军政人员在“党国”面临生死存亡之时,纷纷利用职权为己谋利捞钱,对禁烟禁毒工作也逐渐冷落下来。因此,从抗战结束到国民党逃离大陆的四年里,禁烟运动基本上没有很好地推行,禁烟措施形同虚设。正如一位国民政府的禁烟官员所说的:“年年种烟,年年禁烟;年年铲烟,年年收烟;年年因禁烟而杀人,年年因种烟而获利。”[203]

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。