一、同情与移情的概念理解

同情首先是一个伦理学概念,是18世纪欧洲伦理学者极其重视的伦理主题。大卫·休谟、亚当·斯密等人更是视同情为人性的根本,道德的原则。休谟所用的同情(sympathy)按英文构词法是“与……有同感”的意思,是通过想象来再现他人的某种情感。同情伴随着情感但本身并不是一种情感,因此不能与怜悯(pity,compassion)混淆。从这个意义上说,休谟所谈及的同情实质上是移情(empathy)。他对“同情”的解释可以分为两个层次:第一层就是每个人天性中都具有的“同情心”,主要对应自己身边的人;第二层则是修正以后的“同情”,即不仅将“同情”局限在解释人与人之间情感的交流上,而且还跳出狭隘的圈子,认同同情是社会中全体成员共同具有的一种倾向,无论这些社会成员与我们相同或是不同,我们都有着超越自爱之心的共鸣与互感。

亚当·斯密是休谟同情论的直接继承者,他的《道德情操论》将同情伦理学理论推向第一个高潮。在他对同情的理解中认为,首先,人们为了能够使情感产生共鸣,便会协调自己的行为,所以,同情影响和决定了人们的行为,联系了人们的友谊和道德,是道德发生的基础和来源。第二,无论是评价他人还是自己的行为,都是建立在被评价方与评价方情感和动机的一致性基础上的,因此同情也是道德评价的标准。第三,同情的愤恨之情和恐惧之情使人们接受正义法则的约束,因此,社会正义的基础也来自于同情;同情还能使人们能够感受到他人的赞许与感激之情,并因此而快乐,所以人们奉行仁慈的基础来源于同情。第四,一个人努力体谅另一个人的情感,会产生礼貌、温柔、和蔼等美德,而一个人适当控制自己的情感已达到旁人赞同的程度,会产生公正、谦让、宽容的美德。因此,同情也是美德形成的基础。

德国现代哲学家约瑟·叔本华则把同情视为其整个伦理学体系的基础和核心,并认为同情是不以假设、概念、宗教、神话、训练与教育为转移,是人性的代名词。所有的美德都源于公正与仁爱这两个基本的美德,而它们又都源于同情。公正就是因为理解体验他人的痛苦而抑制了我们内心反道德的力量,从而去尊重他人的权利;仁爱也正是因为理解体验他人的痛苦而去尽力帮助别人减轻痛苦,甚至做出相应的牺牲去帮助别人。

现象学价值伦理学创立者马克斯·舍勒并不认同斯密等人的观点,他认为盲目的同情是没有道德价值可言的,同情也并非具有最高的道德价值。同情是被动的,是一种回应性的感受,并非是道德的基础,爱才是自发的道德基础。对同情的研究应该分析其现象的本质和意义,深入分析同情的各种不同形式。[13]其中,情感共有形式是人们对同一价值事态的共同感受,情感参与形式是一人对他人感情的再体验、再理解后的感情,情绪传染形式是他人或环境的传感,情感一体形式则是把自我与他人置于同一自我。同情总是指向自我和他者之间的关系,同时又具有不同的特征和意义。

心理学对同情内涵的理解主要围绕三种观点展开:一是“体验—结果”取向,认为同情就是我们看到或逼真地想象到他人的不幸遭遇时所产生的感情(Smith,1833)[14],是对他人消极情绪产生的担心、忧虑的情感反应,是对他人不应该遭遇的困境及其情绪状态的感受性,具有对他人情绪体验关注强度的增加和诱发利他行为的特征(Wispé,1991)。二是“认知—过程”取向,认为同情是在认知或想象的基础上对他人的情绪体验的理解(Hogan,1969),是对另一个人的思想、感受、知觉和意图等内在状态的认知觉察(Ickes,1997)。三是多维结构取向,认为同情心是基于对他人负性情绪状态或情境的理解而产生的他人取向的替代性情绪反应,包括了悲伤、关心和缓解他人负性情绪的愿望和利他动机,既可以是个体对他人情绪状态或情境线索的直接感知,也可以是个体对单纯符号信息(例如语言)的间接理解(Eisenberg,1996)。它不仅是一种感情上的共鸣,也包括“助人为乐”“伸张正义”的动机和行为,是一种受人的立场、观点和思想觉悟制约的,由认知、动机、行动交织在一起的高尚的道德情感。[15]因此,同情是理性内容和非理性形式、内心感受和外显行为、普遍性反应与和特殊性反应、自我体验和他人感染的统一。我国学者胡金生(2004)提出,同情心包含同情体验、同情理解和同情行为等三个维度,平行苦痛、应答担心、角色理解、情绪理解、物质援助、心理援助等六个特质的理论构想,经探索性因素分析和验证性因素分析,此结构得到了一定程度的证实。

移情这一概念首先在美学领域出现,主要是指审美主体把自身的感受投射到观察的客体上,使客体也具有了人的情感,如李白的“相看两不厌,唯有敬亭山”。在哲学伦理学中,胡塞尔(E.E.Husserl)将移情看作对陌生体验的感知、认知方式,诺丁斯认为关怀的本质就是移情,斯洛特认为移情是关怀、仁慈、同情等的主要心理机制。在舍勒看来,同情是一种对他者情感状态的陪伴,并不抹杀我的自我或他人的自我的个体性,而移情是把自己的自我情感状态置入他者中,即“我”通过“我”感受的仍然是自我,而不是他者。

对移情的深层次研究是在心理学领域进行的。需要说明的是,虽然精神分析学说与临床心理学也频繁地使用移情(transference)这个词汇,但概念及其内涵完全不同,专指来访者将自己过去对生活中某些重要人物的情感投射到咨询者身上的过程。人本主义心理学家罗杰斯在其患者中心疗法中也使用了移情(empathy),但其涵义以及汉语词汇都可以谓之“共情”,或者“同理心”“神入”,是心理咨询中深入他人主观世界,了解其感受的能力。真正更多使用移情概念的是社会心理学和发展心理学,米德(G.H.Mead)把移情看作个体通过自身置于他人情境而承担不同角色的能力,即角色采择;20世纪70年代以后社会心理学主要用移情来解释利他行为及其发展。

总的来说,当前心理学领域对移情的理解也存在与同情相仿的三种取向:第一种是情绪性界定,强调移情的情绪反应心境,认为移情是对他人情绪或情绪条件的认同性反应,其核心是与他人的情境相一致的情绪状态。第二种是认知性界定,侧重于移情的认知特征,强调个人知觉、角色扮演、对他人情感的认知及社会认知等因素在移情产生中的作用,认为移情是对他人的感受、思想、意图和自我评价等的觉知。第三种是多维取向的界定,即同时注重情感和认知在移情的中的重要性。例如,霍夫曼把移情定义为知觉到他人情绪体验的一种设身处地的情绪反应,是由于从他人的立场出发对他人内在状态的认知而产生的一种对他人的情绪体验。艾森伯格(N.Eisenberg)也认为移情是一种与他人的感受相同或相近的情绪性反应,这种情绪性反应来自对他人的情绪状态或情境的认知。戴维斯(M.H.Davis)则认为移情至少应该包括观点采择(perspective taking)、移情关注(empathic concern)、想象(fantasy)和个人忧伤(personal distress)等四种认知与情感成分。[16]

在理解移情的过程中,有些研究者通过寻找人们身上稳定的、一贯的心理与行为特性去理解移情,即具有个体差异的移情倾向甚至能力,称之为特质移情;有些研究者则从人们在某种特定情境下产生的内在认知、情绪和动机状态去理解移情,认为移情是个体在特定情境中对他人特定需求的一种反应,是人们在相互作用基础上的社会化定向的结构,即状态移情。特质移情和状态移情实际上是一种人格结构的内在稳定性和显性表达情境性的关系。

鉴于在各个学科领域,同情和移情都存在混淆或混用的情况,因此有必要对这两个相近的概念进行辨析。两个概念的共同点在于它们都是个体的替代性情绪反应,而且它们也都与亲社会行为有关。然而,两个概念至少在六方面有较为明确的差异。第一,从对他人情绪反应的类型上看,移情的范围比较广泛,是对他人多种不同性质情绪体验(例如高兴、悲伤、愤怒、惊奇等)的反应,我们可以对他人的不幸产生移情,也可以对他人的喜悦产生移情,可以说移情本身不是一种独立的情绪或情感。同情往往只针对他人的负性情绪,尤其是不幸及其痛苦。第二,从替代性情绪的一致性来看,移情比同情更强调一致性,即感受到对方所感受的。同情则相对要较为宽泛,或者说,同情更多地是由对方的不利境遇所诱发的,未必是对方的情绪本身所诱发的。例如,一个疯子兴高采烈地对着着火的自家房子拍手叫好,而旁人则是对疯子的遭遇给予同情,并非与疯子保持一致的高兴。第三,从主客体关系来看,同情更注重客体对主体情绪的诱发,而移情则更注重主体的主动性。第四,从与社会行为的关系来看,同情与亲社会行为的关系更为密切,而移情可能与较为广泛的社会行为相关,有时甚至不能引发亲社会行为。第五,从目的上看,移情的目的是对他人的理解,同情则以他人的幸福为目的。

二、同情谱系情感的发生与亲社会行为机制

谱系,本意是记述宗族世系或同类事物历代系统的书。在学术领域,法国哲学家米歇尔·福柯(M.Foucault)追随尼采,将谱系作为其哲学的核心概念和重要的研究方法,意即耐心、细致地寻找、记录、对话知识的“出身”、解释以及不是唯一解释的历史。这里借用此概念作为与同情相关的一类情感的概称,类似于海特的“情绪家族”。从心理学上看,同情与怜悯、怜恤、仁慈基本上是同义的,而从结构来看,同情与移情也都相似地包含了认知与情感的成分,也都可能引出行动;从伦理学来看,一方面源于休谟的同情概念与后来的移情内涵相近,而移情这个词也是由同情构造出来的,另一方面同情比移情更早被认为是道德情感的基础;从教育学来看,同情既需要“融入”“接纳”他人的情感,也需要与他人的情感发生“共鸣”,因此广义的同情也就包含了移情。

从同情谱系情感的发生机制来看,除了其作为先天的生物反应倾向之外,更多地涉及模仿、条件反射、直接联想、间接联想、角色承担等五个方面及其相互作用。

在生物社会理论(biological‐social theories)看来,情绪生活是个体遗传倾向与评价系统、信念系统以及在生活经历中形成的角色系统相互作用的结果。从发生来看,同情或同情首先是个体一种先天的基本反应倾向。婴儿对他人痛苦和其他同类信号(如哭泣,悲伤的表情)的反应远远早于他们对这些状态的认知说明,同情或移情并非一定建立在认知的基础上。同情可能是遗传通过气质的中介来实现的,例如,情绪反应的强度、神经症倾向、觉醒、情绪性等气质维度是个体同样反应的重要制约因素。研究者还曾对14个月和20个月的同卵双生子和异卵双生子进行了与同情有关的多维的评定,同卵双生子在“移情关怀”和“个人悲伤”两类反应上的相似性都优于异卵双生子(Zahn‐Waxler&Robinson,1992)。

较为原始状态的同情谱系情感与模仿有着密切的关系。新生儿在听到别的孩子哭泣时自己也会哭,而且他们还令人吃惊地具有模仿成人表情的能力。在成人身上最典型的现象就是,看着他人欢快的舞蹈,自己的身体也会有节奏地扭动。也就是说,在当个体知觉到某种客观事物时,一种类似的反应便自然而然地产生了。在模仿过程中,观察者自主地感受到他人的情绪并模仿他人情绪的外显行为,这种外显行为并非适应于自己的情境,而是适应于他人的情境,即仿佛他正处于他人的境地,正在无意识地为他人设身处地地着想。

经典条件反射也是一种早期的同情谱系情感唤醒机制,前提是儿童已经有过独立的相应情感体验。在这过程中,个人的实际情绪与他人情绪的表情线索之间是相匹配的,或者一种情绪状态与特定的诱发条件是相匹配的,因此他人的情绪线索、他人特定的不利境遇成为引发自我情绪的条件刺激。例如,婴儿被紧张而焦虑的母亲抱着时,能够通过与母亲身体的接触,感觉到母亲的紧张而产生痛苦。此后,母亲的痛苦表情或声音或者之前母亲痛苦时的特定情境都能成为引起婴儿移情或同情的条件性刺激,而不再需要身体的直接接触,继而通过泛化,别人的痛苦表情或特定境遇也可引起儿童的痛苦。

直接联想是指观察者在看到别人正在经历一种情绪体验或处于一种特定情境时,相关线索导致联想或回忆起以前经历过的类似情境和类似感受。这种基于自身有过的情感经历,以情境的直接联想唤醒同情谱系情感的范式,比模仿与条件反射更普遍,且不受年龄限制,儿童或者成人都经常发生这种现象。

间接联想主要是通过言语或者图像符号为媒介来实现。观察者通过文字、图片等能描述和标记事件的间接信息,在他人情绪或情境线索与观察者过去的情绪体验之间建立联系。在这一过程中,观察者需要对相关的言语或符号信息进行编码加工,解释其背后的情感意义,才能将其与自己的体验联系起来做出各种同情谱系的情感反应。

角色承担是一种更高级的情感唤醒方式,涉及想象或设想他人所处情境的精确的认知加工。同情谱系情感被诱发时,往往意味着两种角色承担,其一是以他人感受为焦点,想象着他人在这种情境中(如遭遇不幸)会怎么感受如何承担;其二是以自我为焦点,设想着自己处于这样的境地会怎样感受如何承担。拉梅森和利伯曼(Rameson&Lieberman,2009)整合了移情聚焦和个人加工模式,认为经验加工可以被看成是一种自动的、情感的、意识流体验,如同为了理解他人的体验,一个人可以跳进这种情境,就好像这种情境发生在自己身上一样,电影中的角色移情就是如此;而命题加工则是一种控制性认知加工。这样,移情聚焦和加工模式可以组成一个2×2矩阵。每一象限代表一种可能具有行为含义的独特的心理体验:对一个消极事件采用一种经验的、自我聚焦的观点可能会导致个人困扰或忧伤,并希望回避此不愉快的刺激;采用一种经验的、他人聚焦的观点可能会导致移情关注,移情关注可能导致利他行为;采用命题的、自我聚焦的加工可能与对自己思维和感受的元认知有关;而采用命题的、他人聚焦的加工可能与理解他人的思维和感受有关,这很可能在移情准确性和利他行为中发挥重要作用。

总的来说,同情谱系情感的唤醒,需要三个基本条件。其一是个体自身的情绪体验的经验,即个体自身情绪经验越丰富,就越能产生广泛的移情和深刻的同情;其二是对他人情绪线索的敏锐觉知和对他人情绪体验的准确把握;其三是对他人处境的正确理解,即不受他人情绪表面线索和其他因素的干扰,正确理解他人在特定情境下的真实现状和情绪表达的真正意义。

同情谱系情感具有不可忽视的道德功能。它们强化了个体具有的公正道德价值取向和关爱道德价值取向;使个体意识中与当前问题有关的道德准则更为突显和活跃,并以此为依据做出相应的道德判断;使个体的道德动机最终能够处于主导地位而做出正确的道德抉择,从而有可能将道德动机转化为道德行为。总体上说,同情谱系情感最终是指向亲社会行为的,而实现这个过程的重要机制是同情谱系情感对亲社会行为所发挥的动机功能和信息功能。

同情谱系情感的亲社会行为动机功能是通过其同情忧伤、移情(同情)愤怒和移情内疚实现的。很多时候,人们的不幸是由不可控因素造成的,如自然灾害、意外事故、疾病等,观察者很难依靠自己的情感经验与对方保持感受的一致性,而且这样对对方也没有太大意义,因此,移情忧伤就可能转变为同情忧伤,即将注意集中在对方的当前境遇和对境遇问题的解决上,这样就促使人们提供具体的帮助。如果受害者的困境是由侵害者造成的,那么观察者的注意力就可能从受害者转移到肇事者。如果此时受害者是愤怒的,那么观察者在移情作用也会对肇事者感到愤怒;而如果受害者不是愤怒而是其他的情绪(如忧伤、悲哀、失望),观察者也可以在同情或不匹配移情的作用下对肇事者产生愤怒,这种愤怒会将原先的移情忧伤完全排挤出去,从而导致维护公正的亲社会行为。当观察者感到受害者需要得到帮助并且应该得到帮助,但由于观察者顾及自身利益受损而没有提供帮助时,他们会认为自己对让受害者处于不幸或忧伤中负有责任,从而产生一种内疚感,甚至有时观察者想提供帮助却没能成功也会感到内疾,这种内疚依然是由对受害者不幸和忧伤的同情或移情引起的,称之为移情内疚。正是他们觉得“本来应该”或“本来能够”改变对方的现状和忧伤,所以觉得对方当前的处境和忧伤与自己的不作为有着直接的关系,自己必须做点什么才能缓解内疚、弥补过失,这也是亲社会行动动机的另一来源。

同情谱系情感的亲社会行为信息功能表现在两个方面:一方面,观察者对处于困境中的他人产生的移情和同情强化了其重视他人福利的信息;另一方面,观察者可以根据其在不同情境下移情和同情反应的强弱来判断其对处于困境中的他人福利的重视程度(Batson et al.,1995)。

从同情谱系情感的唤醒到产生亲社会行为,一般要经历两个阶段:首先,观察者对于是否要做出利他行为必须要获得相关的信息。例如,当时发生了什么事情?当事人处于什么样的困境?要不要帮助?情况是不是非常紧急?自己是否应该伸出援手?应该采取什么样的方案施以援手?这类信息的搜集与获得,则要借助于他对处于困境中的人的观点采择过程,包括对他人的痛苦和需要的知觉。其次,当观察者获得相关的信息之后,就会对这些信息做出分析、判断和评价,以此为基础做出情感反应和行为反应。如果观察者认为某些特定的情境符合自己的价值观,就会产生积极的情感反应,如同情与移情,并进一步诱发亲社会行为;反之,如果观察者认为某些特定的情境与自己的价值观并不相符,就会产生消极的情感反应,从而可能会阻止亲社会行为的产生。

相对于动机功能来说,同情谱系情感的信息功能所产生的亲社会行为推动力要弱,因为它是以价值观为中介间接地发挥作用,而前者则是直接的。然而,信息功能的作用更持久,因为对他人福利重视的信息,会泛化到未来的移情和助人行为之中(齐贵云,2012)。

三、移情的亲社会动机效应:一项实证研究[17]

积极情绪被认为有助于人们瞬间知行能力的拓展,有利于建构身体资源、心智资源和人际资源,从而对个体的适应具有广泛的功能与意义(郭小艳、王振宏,2007)。特别是,同情、爱、自豪、感戴等道德情绪不仅有着心理状态和行为的一般性激活,而且是能促进亲社会行为的内隐程序性能力,可以荟萃为一个相互建构、彼此拓延的内隐联想网络。一个特定动机领域内的有关道德情感也可能会激活不同动机领域的道德情绪,而且还使这些被激活的趋向具有道德的内涵。

某种特定的道德情绪究竟能否在现实中激活其他动机领域的道德心理活动和行为?情绪效价以及移情在其中起何样作用?为了解决这些问题,我们希望实验性诱发愤怒与崇高这两种情绪,并考察其对人际信任的影响。选择愤怒和崇高作为负性与正性诱发道德情绪的代表,是因为道德义愤激发了人们恢复道德秩序的直接行动,并促使犯过者改正,因此它被认为是最接近道德情绪的本质;道德崇高是当人们注意到他人以特别值得称赞的,甚至是超乎寻常的方式履行道德行为时而产生的积极情感体验,它是在日常生活中最容易被慈善、虔诚和自我牺牲等道德美所诱发的典型道德情绪。选择人际信任作为道德情绪诱发后效的观测变量,一方面是因为当我们将其理解为一种基于依恋动机的道德情绪能力时,它与道德义愤和道德崇高分属不同的道德动机系统,但又共同构筑了关爱的情感基础,能典型地验证勒费尔(2008)的内隐网络模型;另一方面人际信任作为整合认知、情绪和行为的社会心理结构,兼具稳定性和情境性特征,如同一块试金石,不但能有效解答上述问题,同时也进一步促进我们探讨道德情绪诱发后效的复杂性。

实验采用3×2的两因素协变量设计,组间变量为诱发道德情绪(正性情绪、负性情绪、控制情绪)、性别(男、女),协变量为移情水平,因变量为被试的人际信任(倾向性人际信任和情境性人际信任)。我们从浙江省两所高校随机抽取本科大学生共282名,其中,30名被试(男女各半)用于视频短片诱发情绪的评定,102名被试用于自编情境性人际信任故事的初步测量学检验,150名被试用于正式实验,所有被试平均年龄为22岁。正式实验最终有效被试为140人,其中,男生72名,女生68名。

针对不同靶情绪剪辑4个视频材料,每个约10分钟。正性情绪视频内容分别为年度感动中国人物“暴走妈妈”陈玉荣(视频A)和道德模范信义兄弟孙东林(视频B)的事迹,负性情绪视频内容分别为南京大屠杀剪辑(视频C)和餐厅孕妇遭殴事件(视频D)。每个视频均选用在预测验中获得的2个情绪体验高频词,如正性情绪标识词为崇高、感动,负性情绪标识词为愤怒、厌恶,观看视频后以9点计分评定给定情绪标识词的强烈程度。4个视频按拉丁方顺序分别呈现给30名被试并进行评定。最终选用具有高均值(情绪感受强烈)以及低标准差(内部一致性较高)的视频B和视频D作为刺激材料。

采用Rotter的人际信任量表(Interpersonal Trust Scales,ITS)作为倾向性人际信任测量工具。本研究中,同质性信度α系数为0.697,说明本问卷具有可接受的一致性。自编情境性人际信任问卷,内容包括“借项链”“银行卡”“开锁记”“网银援助”等四个情境投射故事,所有情境故事主题较为一致,信任对象涉及一般同学、邻里、保姆、老乡等关联度中等的个体。每个故事的记分采用“端点选择区分法”(李朝旭,2005),即要求被试以接近赞成(信任)或不赞成(不信任)两端的百分概率做出选择。四个故事的同质性信度α系数为0.553,基本可以接受。另外,采用梅拉比安移情量表(MES)作为移情测量工具,由28道题目组成,采用9点计分,得分越高则表示移情能力也越高。原量表由梅拉比安(M ehrabian,1972)编制,国内经韩丽颖(2005)修订,内部一致性信度为0.78。在本研究中,量表的同质性信度为0.854。

实验分组进行,告知两个情绪诱发组本实验目的是为了考察情绪对记忆的影响,随后分半以AB、BA顺序播放靶情绪诱发视频,播放前指导语强调视频播放结束后将考察对视频内容的记忆,播放后则告知被试为考察他们的延时回忆能力故在正式记忆测验之前插入两个问卷(倾向性与情境性人际信任)填写,两个问卷同样按AB、BA顺序填写,之后被试接受移情问卷测验和简单的视频内容回忆及诱发情绪评定。控制组被试则直接按AB、BA顺序接受两个人际信任问卷的测验,最后接受移情问卷测验。

研究结果可以从三个方面进行分析。首先,考察视频材料的道德情绪诱发效果。结果表明,两段视频分别较高程度地诱发了被试的正性道德情绪和负性道德情绪。在视频B中,被试更显著地将所诱发的情绪标识为崇高;在视频D中,被试更显著地将所诱发情绪标识为愤怒(数据略)。

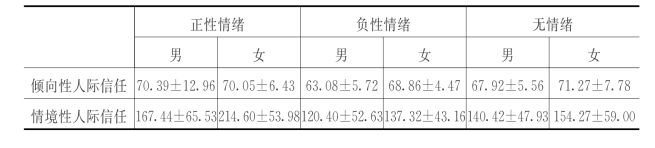

其次,考察诱发情绪对人际信任的影响。以诱发道德情绪和性别为自变量,两种人际信任为因变量,进行多元方差分析。结果表明(见表5‐1、表5‐2),性别变量在两种人际信任上都存在显著的主效应,女生比男生表现出显著更高的倾向性人际信任和情境性人际信任;诱发道德情绪也有着显著主效应,多重比较结果表明:诱发正性道德情绪组比诱发负性道德情绪组有显著更高的倾向性人际信任(MD=4.45,p<0.05)和情境性人际信任(MD=61.05,p<0.001),同时也比控制组有显著更高的情境性人际信任(MD=41.75,p<0.001);诱发负性道德情绪组比控制组有显著低的倾向性人际信任(MD=-3.87,p<0.05)。另外,诱发道德情绪和性别变量间不存在显著的交互作用。

其三,考察移情与诱发道德情绪、人际信任的关系。将移情作为协变量加入,进行两因素协方差分析,结果发现,诱发道德情绪和性别依然没有显著的交互作用(F1=1.92,p>0.05;F2=1.27,p>0.05),诱发道德情绪对于倾向性人际信任和情境性人际信任的主效应依然显著(F1=3.40,p<0.05;F2=14.36,p<0.001),但性别则失去了对两种人际信任的主效应(F1=0.35,p>0.05;F2=2.66,p>0.05),即控制了移情水平之后,性别的主效应就消失了。因此,可以认为性别变量本身对人际信任没有独立影响,不同性别被试由于诱发情境唤醒的移情水平的差异而导致人际信任的差异。剔除性别变量,以诱发道德情绪为自变量,移情水平为协变量进行单因素协方差分析,结果表明,诱发道德情绪对两种人际信任依然有显著主效应(F1=3.35,p<0.05;F2=12.69,p<0.001),而移情对两种人际信任的协变量效应也显著(F1=5.19,p<0.05;F2=5.14,p<0.05),这说明,移情可能干扰了诱发道德情绪影响人际信任的结果,需要就变量关系进行重新设计。为此,采取极端分组法取移情分值最高和最低各33%被试,作为极端高分组(M=185.83,SD=6.43)和极端低分组(M=149.62,SD=7.41),同样与诱发道德情绪一起进行方差分析,结果发现,尽管移情与诱发道德情绪没有显著交互作用(F1=0.54,p>0.05;F2=1.29,p>0.05),但移情在两种人际信任上主效应均显著(F1=4.77,p<0.05;F2=6.02,p<0.05),而诱发道德情绪在情境性人际信任上主效应显著(F=10.99,p<0.001),在倾向性人际信任上则没有显著的主效应(F=2.02,p>0.05)。以上结果表明,移情水平显著地影响人际信任,但同时移情水平也微妙地影响着诱发道德情绪对人际信任的作用过程。

表5‐1 不同诱发情绪条件下大学生被试的人际信任(n=140)

表5‐2 不同情绪启动类型和性别的方差分析(n=140)

注:*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001。

对上述结果可以在以下三个方面进行讨论。首先,不同效价的诱发道德情绪启动效应不同。我们假设认为,无论是负性的愤怒还是正性的崇高,都有可能积极启动移情,从而激发起某种道德力量对人性和人际关系持相对积极的态度。然而从实验结果来看,无论对于情境性人际信任还是倾向性人际信任,正性和负性道德情绪都存在诱发后效的显著差异;而且与控制组相比,诱发负性道德情绪还会显著降低被试的倾向性人际信任。这一结果似乎提示,诱发情绪的效价比情绪性质对于积极促进其他领域的道德知行意义更大。然而应该看到,诱发负性道德情绪并没有导致显著低于控制组的情境性人际信任,因此上述结果与支持心境一致性假设的研究(宋灵青等,2010)并非完全一致。韩盛熙等人(Han et al.,2007)也认为,情绪活动中对个体与情境关系的认知评价比情绪效价更会影响决策与判断,而且,每一种情绪都特定地对后续活动产生特定的影响,也许对于如愤怒这样的一些负性道德情绪来说,它们可能更容易带来的是行动的倾向性而非深层认知或态度的变化。

其次,人际信任既具有稳定性,也具有脆弱性。本研究假设认为,诱发的道德情绪未必会影响被试相对稳定的倾向性信任,但总会对被试投射于特定情境的信任偏向造成影响。从结果上看,这个假设得到部分验证,即正性道德情绪的诱发能显著提高被试的情境性人际信任,却未能提高被试的倾向性信任。然而微妙的是,负性道德情绪并没有显著提高或减低被试的情境性人际信任,反而是显著降低了相对稳定的倾向性人际信任。换言之,如崇高、自豪、感激等正性的道德情绪能暂时性改变人们在特定情境中的人际信任,对他人抱以相对乐观的期许,但却未必能改善人们较为根深蒂固的信任倾向,而诸如愤怒、鄙视、厌恶等负性的道德情绪未必会影响人们特定情境的认知加工,却可能会破坏人们的信任倾向。这和负性情绪偏向的观点保持一致(Vaish etal.,2008),对正性情绪的加工更多地受个体差异的影响,但人们会普遍地倾向于注意、学习和利用负性情绪的适应机能,这也寓示着人际信任的脆弱性:建立一种稳定的信任不容易,而破坏信任却极为容易。

最后,移情既能直接影响亲社会行为倾向,也能在诱发情绪与亲社会行为倾向之间发挥调节作用。在本研究中,移情被理解为一种知觉和体验他人感受,与他人的情感经验产生共鸣的能力,作为一种稳定的人格倾向,它独立影响人际信任的结果也与一些相关研究一致(Feng&Lazar,2004)。然而更值得玩味的是本研究中移情的协变量作用,它不仅澄清了性别变量与人际信任的关系,而且也澄清了道德情绪诱发与人际信任的关系,即道德情绪诱发事实上是很难真正撼动个体作为稳定特质的倾向性人际信任的,而且,移情还在一定程度上干涉了诱发道德情绪与情境性人际信任的关系,通过对移情变量的极端分组,我们发现诱发道德情绪对于低移情被试的倾向性和情境性人际信任都没有显著效应,而对高移情被试的情境性人际信任却有着显著影响,这反映了被试的移情能力在很大程度上决定了人们对特定情绪性刺激的易感性和对后续情境的应对特点。当然,尽管我们测量的是特质移情,并将其放置于各项测量之末,以避免先期测量导致对被试移情的唤醒,但诱发情绪过程和情境性人际信任投射故事所唤醒的状态移情也将不同程度地影响情境性人际信任的评定。因此,有待具体区分特质移情和状态移情,并探测它们在诱发情绪和人际信任之间的内在关系。

四、青少年同情谱系情感的发展与教育

目前关于儿童青少年同情谱系情感的发展研究,当以霍夫曼移情发展阶段模式最具代表性。霍夫曼认为,儿童认识自我和他人关系的发展过程大致可分为四个阶段:(1)对自我和他人区分不清楚或混乱;(2)觉察到自我和他人是分离的自然实体;(3)觉察到自我和他人有独立的内在状态;(4)觉察到自我和他人有超越当前情境的个人历史、身份和生活。[18]这四个阶段的发展与三个核心认知能力的获得有关,其一是建立在客体永久性基础上的人物永久性,以儿童明确区分自己和他人为标志;其二是观点(角色)采择能力;其三是自我同一性的获得。根据上述四个社会认知阶段和相应的社会认知能力,霍夫曼将移情的发展也分为四个阶段。

第一阶段为普遍的移情(global empathy),或称为物我部分的移情阶段。出生后最为典型的反应性哭泣可能是对一种线索(他人哭声)的条件性悲伤,这种类似的线索与婴儿自己以前的疼痛和不适体验(可能开始于出生过程中)有关,也可能是对另一个哭声的模仿。这种原始的移情反应,为更高阶段的移情发展提供了可能。

第二阶段为自我中心的移情忧伤阶段。1~2岁儿童的移情减少了对他人悲伤的被动反应,情绪的表达也与客体有较大的不一致性。他们能区分自己和他人的痛苦,但并不能清楚区分自己和他人的内部状态。此时的移情反应在行为上很明显是为了减轻自己的悲伤,是自我中心的,但又不同于其他的自我中心动机,因为它是由别人的悲伤引发的,具有一定的利他性质。

第三阶段是对他人感受的移情阶段。两三岁以后的儿童开始能区分自己和别人的内在状态,意识到他人可能有和自己不同的思想、情感和要求,会搜索关于他人的和理解他人情感的有关信息,从而对他人的感受和需要进行推断,并做出更多的移情反应和助人行为。

第四阶段是对他人境遇的移情。童年晚期以后的儿童逐渐开始从原来对在场他人的痛苦产生移情忧伤发展到可以通过想象对他人的长期悲哀或不愉快的生活状况做出反应。这个极端的发展跨越了童年期、青少年期和青年期,并持续发展贯穿生命全程。

当前国内外对青少年时期同情谱系情感发展特点的研究相对零散,未能提炼出更具阶段特征的普遍结论,这与同情谱系情感在相对成熟发展阶段中受各种因素影响而体现出突出的个别差异性有关。一些研究者认为,个体同情谱系情感与年龄之间存在四种可能的关系:一为正相关,即随着年龄增长,个体的移情能力逐渐提高。二是负相关,即随着年龄增长个体移情水平逐渐下降。[19]三是非简单相关,除了早期移情水平快速提高之外,达到成熟后就长时间不会有整体的变化,但进入老年期后又会有所变化。四是无必然关系,即移情与其他变量的关系比年龄更紧密。当然,也可以有第五种可能性,即按照领域特殊性的观点,个体对不同情绪的移情随年龄增长有不同的发展趋势,这是值得进一步实证研讨的。

在性别特征上,多数的研究都认同青少年女生移情发展水平高于男生,但也有不同的解释和认识。研究者们认为,一方面,男生并不像我们想象中的那样,对别人的情绪和状况“视而不见”,他们和女生一样,也将他人的情绪“看在眼里”,但是他们不会像女生那样容易对他人的情绪情感产生一致性体验;或者,男生的同情或移情可能更多地表现在行为上的帮助而非替代性情感的表达。另一方面,社会期许效应和测量方式共同影响了性别差异的结果,即社会期望女生赋予他人更多的情感关注,从而使被试在自陈式测量中体现出来,而生理指标的移情测量就未能发现这种性别差异。

在影响同情谱系情感发展及其个别差异的各方面因素中,研究者们较为认同的有家庭因素、人格因素、情境与状态等。

家庭因素中对青少年移情发展发生长期和持续影响的主要是依恋与父母教养方式。许多研究表明,无论儿童还是成人的移情反应都与其早期依恋有关。安全型依恋的儿童更善于表达和交流自己的情绪,而这是产生真正移情的必备条件。米库里茨(Mikulincer et al.,2001)等人的研究结果表明,安全型依恋不仅增强了儿童的移情反应,还抑制了个人忧伤。李丹等人(2005)研究结果表明,幼儿移情反应时间与母亲的积极依恋呈显著负相关,与母亲消极依恋呈显著正相关;移情持续时间与母亲的积极依恋呈正相关,与母亲消极依恋呈负相关。乔瑞曼等人(Joireman et al.,2001)等人考察了大学生依恋类型与移情之间的关系,也发现安全型依恋中的亲密感和信任与移情中的移情关心和观点采择存在显著的正相关。

父母教养方式的重要性在移情发展中也得到了证明。艾森伯格指出,移情能力高的男孩,其母亲的养育方式是非惩罚性的、非限制性的、民主的。吉特尔曼等人(Gittleman et al.,1998)的研究结果显示,在父母情感温暖、理解的教养方式下成长起来的儿童,其成年后的移情水平较高;父母惩罚、严厉,拒绝、否认,过分干涉和过度保护的教养方式均与移情呈显著负相关关系,其成年后的移情水平也较低下。基昂等人(Kiang et al.,2004)认为,母亲对教养的预期可以预测儿童的移情发展,而母亲的敏感性是两者之间的调节因素。

人格与同情、移情之间既有区分又有重叠,特质移情就属于人格的范畴,而儿童先天气质与同情谱系情感的关系先前已有谈及。巴里奥等人(Barrio et al.,2004)对青少年移情与大五人格之间关系的研究结果表明,移情与大五人格中的宜人性、责任心和开放性存在正相关,而与情绪稳定性则不存在相关。乔利夫等人(Jollife et al.,2006)结合性别变量发现,男性总的移情与外倾性呈正相关,认知移情和情感移情与责任心均呈正相关,但女性总的移情与人格各个维度均不存在显著相关。另外,某些人格倾向与移情的关系也得到验证,如安德鲁等人(Andrew et al.,2008)还明确提出,移情与马基雅维利主义(权谋倾向)是相互对立的两极,是个体对待他人与社会截然不同的两种基本态度,是女性与男性相互区别的标志性特征之一。

情境和个人状态也影响着个体的移情活动。常宇秋、岑国祯(2003)研究发现,与个人情境相比,儿童青少年在集体情境更能引起较强的移情反应。朱丹、李丹(2005)也发现,青少年更容易对比自己年幼的受困者引发移情反应,移情的不同指标对不同的受困情境差异显著。另外,霍夫曼(2000)还认为,观察者在相对舒适的状态下,才会对他人的忧伤产生移情和同情,否则他们将过于专注自己的需求,而不能开放的、敏感地对他人的不幸与忧伤做出反应。

同情谱系情感可以说是道德的根基和关爱的始端,然而,撇开众多采用各种自我报告式的调查后测量方式所获得的结论不谈,在整个社会陷入“消费主义时代的道德冷漠”“苦难饱和的同情疲劳”“道德恐慌与信任危机”时,在“竞争主义的幽灵”穿梭于学校中并使学校教育对儿童同情发展落井下石时(左群英,2010),当代儿童青少年同情谱系情感的发展是令人担忧的。儿童的现实同情生活中的各种复杂体验和诸多困惑并没有引起成人的注意,很多消极体验得不到有效的化解和正确的引导,于是随着成长,同情慢慢地失落了,移情也逐渐地退化了。

无论社会如何,学校如何,培养青少年同情谱系的情况,首先需要早期奠基、早期加固,而家庭在这其中所起的作用是不可替代的。除了安全依恋和情感温暖的教育方式外,家长对孩子有意的同情和移情能力培养也是不可或缺的。父母首先应针对儿童的模仿能力,主动向儿童倾诉自己的情感,陈述自己的喜怒哀乐的情绪状态,以及产生这些情绪的原因,积极地对儿童的情绪做出相应的反应,培养儿童对情感的敏感性,同时引导儿童学会关注自己的内在感受,丰富他们自身的情感体验,让儿童也要了解自己的情绪,并把它正确地表达出来。父母还要通过积极为儿童创造与别人交流的机会,倾听孩子在学校班上发生的事情,从语言、表情中感受孩子的情绪,体察孩子的内心世界,引导儿童进行换位思考,感受、理解、代入别人的情感,并针对他们的疑惑做必要的启发。家长尤其需要注意的是,不要使自己对孩子的无条件付出成为孩子同情与移情丧失的摇篮,更不要让内外有别的家庭群体成为孩子滋生自私的摇篮。

学校教育是培养与发展青少年同情谱系情感的核心力量和关键所在。学校教育的计划性和系统性要求教育者全面理解同情谱系情感的内涵,围绕仁爱、公正、节制、勇敢等四个核心成分构筑同情教育的体系。教育者要让青少年充分认识到,同情不是孤立的情感,同情首先是以真正的关怀、爱为基础,是对被同情者的处境、需要、感受等进行“严肃的考虑”,从而选择恰当的方式给予对方同情和帮助,而不是匆忙、随便、不完整地施舍同情;同情离不开公正,公正表现了同情的否定性质,即不能忍受他人的痛苦,迫使自己至少不去伤害他人;同情包含勇敢,同情或者道情移情不是通过伤感以尽快摆脱因他人的不幸而起的不愉快与激动,而是富于创造性、竭尽全力、耐心坚持地帮助别人(李飞跃,2011);同情还包含节制,既要节制自利之心,还要防止滥用同情和不当使用同情从而导致同情疲劳或影响信任。

学校教育的科学性还要求围绕同情谱系情感唤起的基本条件,即丰富体验、觉察情绪、理解情境,针对性地培养青少年相应的技能。在这个过程中,教育者在方式方法上要坚持体验式培养。例如,让学生阅读、欣赏优秀的文学艺术作品尤其是悲剧色彩的作品,培养移情和感悟能力;组织青少年到儿童福利院、医院、养老院等地方去了解和安慰那些被疾病或孤独困扰的人们,或者利用节假日去做社会调查,到边远山区、贫困地区去了解普通百姓的疾苦,使他们在特殊情境下的道德境遇中主动思考和积极体验。受过专门训练的教育者还可以立足课堂,对青少年进行观点采择、表情识别、情绪追忆、情感换位、分享感受、作品分析、角色扮演、有效沟通等方面技能的干预和指导。除此之外,当前学校教育中尤其需要注意的是避免以升学为目标的过度竞争,这种竞争基调将青少年的心灵隔离开来,对于青少年同情谱系情感的养成是十分不利的。无论在学习和生活中,教育者都应倡导合作交往的理念,努力营造充满爱、同情、理解的校园氛围。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。