中国化的马克思主义《教育学》的结构,在刘佛年主持编写的《教育学(讨论稿)》中,虽然各章的名称和排布细节上有所差别,但基本秉持了凯洛夫主编《教育学》的模式,除前言或绪论外,主要由教育及教育学总论、教学理论、德育理论、教师及管理理论等四部分组成。《教育学》内容与四大块构成的结构模式,对中国化马克思主义《教育学》的建构产生了深远的影响。当代中国的《教育学》正是围绕着四个基本板块,言说教育学,其中有继承,也有创新,通过这种继承与嬗变,可以从一个侧面展现马克思主义教育理论中国化的当代发展脉络。以下分别考察当代有影响的《教育学》教材的结构。

(一)20世纪70年代末至80年代中期《教育学》结构的承继与变革

华中师范学院等五院校合编《教育学》,始于1978年。同“文革”前的同类教材相比,该书的编者们注意到了从以阶级斗争为纲向以经济建设为中心转变这一形势的变化,对教育理论和教育实践的新的变化有所反映,但是,“整个教材编写过程,在很大程度上就是把那些在‘文革’中被否定的而在我们看来是经得起实践检验,对当下重建教育秩序、提高教育质量会有积极意义的教育学理论恢复过来”,是“以70年代末的语言阐述50年代的观点”,因而,基本上“没有跳出凯洛夫《教育学》的框框”[207]。南京师范大学教育系编写《教育学》始于1980年,鲁洁是该书的主要编者之一。她虽然肯定凯洛夫主编《教育学》的学术性和体系性,但不满其封闭性,是国内较早对其进行反思和改造的学者之一。[208]因此,该书对凯洛夫《教育学》体系有较大突破。

表8-1 出版于20世纪80年代中期以前的两本有代表性的《教育学》的结构

从上述两书的结构来看,教育及教育学总论、教学理论、德育理论、教师及管理理论四块结构的痕迹明显,但在排布顺序方面有所不同。在华中师范学院等五院校合编《教育学》中,“绪言”、“教育的本质”、“教育目的”、“中小学生的年龄特征”、“学校教育制度”等章的内容可视为“教育及教育学总论”的组成部分;“教学计划、教学大纲和教科书”、“教学(上)”、“教学(下)”、“体育、卫生”、“美育”、“基本生产技术教育”等属于“教学理论”部分;“德育”一章属于“德育理论”;“班主任”、“人民教师”、“学校领导与管理”属于“教师及管理理论”块。在南京师范大学教育系编《教育学》中也能找到四块的位置。该书第一章、第二章、第三章、第四章、第六章、第十九章等属于“教育及教育学总论”块;第七章、第十一章、第十二章、第十三章、第十四章、第十五章、第十六章、第十七章、第十八章等属于“教学理论”块;八、九、十章属于“德育理论”块;第五章、二十章属于“教师及管理理论”块。

当然,两书在章节排布顺序和内容架构方面各有不同,同凯洛夫、刘佛年的《教育学》相比,有了较大改进。

其一,量的变化。刘佛年主持的《教育学》(讨论稿),除“前言”和三个附录外,另有十四章内容。华中师范学院等五院校合编的《教育学》,则将《教育学》(讨论稿)中的“电化教育”和“美育”两份附录正式纳入著作之中,全书变为“绪言”和16章,分量有所增加。而南京师范大学教育系编的《教育学》则扩编为20章,分量愈发加重。虽然不能断言,章目增多与水平成正比,但分量的增加确实能够反映编者思路的扩展。

其二,逻辑的变化。虽然总体上仍然维持了四大块的结构,从宏观的教育、教育学的理论分析,到中观的教学、德育、教师、管理等问题的分析,但在内部逻辑上发生了变化。在宏观层分析方面,华中师范学院等五院校合编的《教育学》,率先以“教育的本质”代替《教育学》(讨论稿)中“教育与政治、经济的关系”和“教育与儿童发展的关系”两章的讨论,恢复了刘佛年最初主持编写《教育学讲授提纲》中的做法,这一做法也为南京师范大学教育系编的《教育学》所认同。在中观层面的讨论方面,华中师范学院等五院校合编的《教育学》延续了《教育学》(讨论稿)的做法,将“教学”、“德育”、“体育”、“美育”并列,而南京师范大学教育系编的《教育学》则将德、智、体、美、劳五育并列,将“教学”单列,以表明“教学”绝非仅仅是“智育”的教学。这一做法,突破了凯洛夫《教育学》的结构模式。

其三,质的变化。两书在框架结构的质的方面也有所发展。五院校合编的《教育学》将“电化教育”列为单独一章,而在《教育学》(讨论稿)中还只是作为一个附录,在凯洛夫主编的《教育学》中更不可能有此一章,这反映了我国教育学研究在不断吸收教育实践、教育理论的新成果。

(二)20世纪80年代后期至90年代初期《教育学》结构的发展

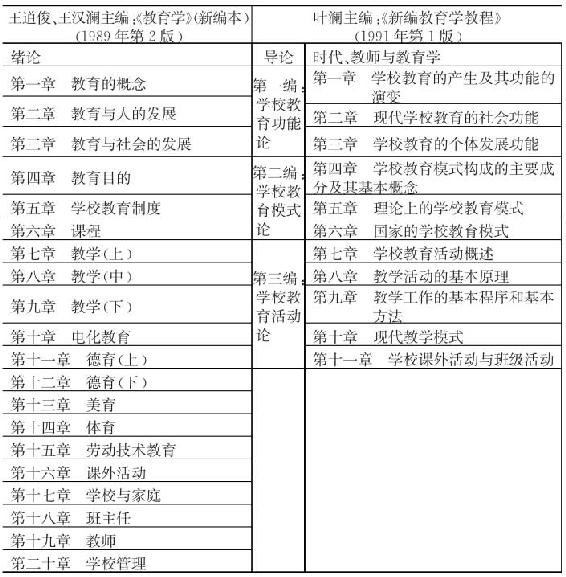

进入20世纪80年代中期以后,国内的教育实践进一步变化,大量新的教育思想被引进,教育学者对教育理论的研究逐步深入。王道俊、王汉澜主编《教育学》(新编本)和叶澜主编《新编教育学教程》是这一时期有代表性的两本教育学著作。

王道俊、王汉澜主编的《教育学》(新编本),是在五院校合编《教育学》基础上编写的,“在教材的体系或逻辑结构上,除增删和调整了某些章节外,总体的框架没有大动”,但是,“这并不意味着我们认为原教材的框架是完全合理的,而只是由于我们对这一问题缺乏深入研究,暂时拿不出经得起推敲的新的体系或逻辑结构”[209]。王道俊提出:“对五院校《教育学》固然不宜全面否定,但它落后于时代的缺陷也是很明显的,已不是小修小改或大修大改的问题,而是需要重新编写的问题。”[210]为此,他提出了新本《教育学》要从七个方面作出新的努力:第一,要注意把握教育学的研究对象,突出教育学的学科特点,力求克服用其他学科的指示简单代替教育问题探讨的弊病;第二,充实宏观教育的内容,深化微观教育的内容,并注意二者的内在联系,避免只见微观不见宏观或只见宏观不见微观的片面性;第三,尊重实践,实事求是,探索教育规律,在揭示必然性的基础上阐述必要性,摒弃“空想”、“空话”,克服“唯上”、“唯书”的弊病;第四,充分肯定受教育者在教育活动中的主体地位,注重受教育者独立个性的发展和现代人才素质的培养,克服把受教育者看作消极对象的机械论观点;第五,积极地有选择地汲取近几年的教育科研成果,使教材有新思想、新观点、新材料、新面貌;第六,加强教材的针对性,重视教育思想的研究,对教育理论和实践中的重大问题作必要的讨论,提出自己的看法,对所谓传统教育理论和现代教育理论不采取非此即彼的态度;第七,在阐明基础理论的同时,注意加强教材的实用性和可读性,避免忽视理论或忽视实践的倾向。在这样的原则指导下,“新编本与老本相比,学术水平有了较大的提高,内容更为充实,形式上也更为规范,在一定意义上的确有了一个新的面貌”[211]。但在框架方面,正如编者自己坦陈的,新编本《教育学》对凯洛夫《教育学》的框架“几乎全部照搬”[212],缺乏革命性的变革。

叶澜主编的《新编教育学教程》,试图追求编写“一本有自己存在价值的教育学教科书”[213],对《教育学》的框架作了较大调整,突破了凯洛夫《教育学》的框架模式,从学习者而不是教育者的角度出发,以师范生所必需的教育学学科修养为依据考虑《教育学》的结构,以“导论”、“学校教育功能”、“学校教育模式”、“学校教育活动”四块重构了《教育学》的体系。

表8-2 出版于20世纪80年代后期至90年代初期两本有代表性的《教育学》的结构

虽然王道俊、王汉澜主编的《教育学》(新编本)在总体框架上没有大的变动,但该书还是汲取了当时教育理论研究的成果,对框架作了适当的调整。第一,从总体上看,章目增加为20章,较五院校《教育学》增加了4章。第二,结构更加合理、全面。该书一至四章,相继讨论“教育的概念”、“教育与人的发展”、“教育与社会的发展”、“教育目的”,逻辑性很强;相比而言,五院校编《教育学》第一至三章则分别讨论“教育的本质”、“教育目的”、“中小学学生的年龄特征与教育”,逻辑性差强人意。《教育学》(新编本)从学校全面工作的需要出发,增设了“课程”、“课外活动”、“学校与家庭”等章,扩编了“教学”、“德育”等章的容量,消减了“学校共青团、少先队和学生会”等章,教材的内容更为合理。第三,对章目的名称作出调整。比如:改变了过去单列“教育的本质”为一章的做法,相关内容调整为“教育的概念”、“教育与人的发展”、“教育与社会的发展”,显示出编辑者对教育本质认识有了进一步深化。五院校合编《教育学》中的“基本生产技术教育”也改为“劳动技术教育”、“教学计划、教学大纲和教科书”则为“课程”所取代。

叶澜主编的《新编教育学教程》在结构上与其他教育学著作均有较大差异。编者在结构的逻辑上有三个取向:对教育的认识从功能到实践、从学校外部到学校内部、从一般到具体逐级内化,虽然也以四大块的方式呈现,但这已不同于先前所见《教育学》四大块的结构。虽然各章探讨的内容在此前各家的《教育学》中也有不同程度的讨论,但在结构上的重构给人有大开大合之感,使人耳目一新。当然,该书绝不仅仅是在结构上追新求异以博眼球,而是在对教育内在规律认识深化的基础上作出的必然调整。比如:编者在处理德、智、体、美、劳及教学等问题时,将五育放在“学校教育活动”的名下讨论,“教学”则分三章单独讨论,这样五育平等,教学对五育具有普适性,避免了某育独大的《教育学》“痼疾”。这种处理方式,不同于先前任何一本《教育学》。

(三)20世纪90年代末至21世纪初《教育学》结构的进一步多样化

20世纪90年代末期以来,随着国内教育理论研究者视野的日益开阔,我国《教育学》结构在继承的基础上,愈加多元化,进一步推动了马克思主义教育理论中国化的发展。

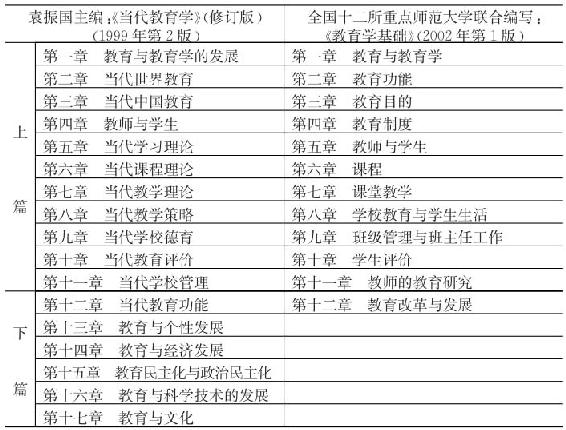

袁振国主编的《当代教育学》始于1998年,其后多次修订。该书编者群的主体是“文革”结束后成长起来的近20位中青年教育理论研究者,在教育学的理论研究方面具有代表性。主编袁振国提出了四项编写指导思想[214]:第一,当代教育思想、当代教育研究成果特别是20世纪60年代以后出现的新理念在书中占有突出的位置。第二,强调不同的教育流派、教育模式、教育风格的介绍,而不追求普遍适用的原则和规律。第三,打破以往《教育学》重视教而轻视学的弊端,将学生的学习、教师的教授、学校的管理、政府的办学联成一体,使读者对教育、教学的全过程有系统的理解。第四,为满足不同学习对象的需要,全书分上下两篇,上篇为主体,下篇为参考。这样《当代教育学》就从结构到内容均有了变化。

全国12所重点师范大学联合编写的《教育学基础》(2002年第1版)是2000年底开始策划的,由12所重点师范大学教育科学院院长或主管教学的副院长任编委,编者为各校优秀的中青年学者,在一定程度上代表了当代中国教育理论研究发展的水平。该书编委会在反复研讨的基础上确立的编写指导思想是[215]:教材体系新颖、结构合理,内容充分反映时代特点及国内外同类教材的优点,科学性、研究性、应用性、实用性和趣味性有机结合,有助于提升教育学学科的公众形象。为此,该书在体系结构、编写体例等方面作出了尝试性的新探索。

表8-3 出版于20世纪90年代末至21世纪初的两本有代表性的《教育学》结构

从表8-3可以看到,出版于世纪之交的这两本教育学著作,在结构上各有变化,体现了当代中国《教育学》结构多样化发展的趋势。

袁振国主编的《当代教育学》(修订版)分上下两篇,上篇11章中,除第一章讨论“教育与教育学”与此前我国出版的《教育学》差别不大外,另外的10章分别讨论当代的“世界教育”、“中国教育”、“教师与学生”、“学习理论”、“课程理论”、“教学理论”、“教学策略”、“学校德育”、“教育评价”、“学校管理”,尤其是对学习理论、教育评价等设专章讨论,颇有新意。该书下篇是作为学习的“参考”,主要分析教育与社会的关系,章目并非全是创新,但以6章的笔墨专门讨论这一问题,也是该书在结构方面的一大变化。因此,该书既体现了对凯洛夫《教育学》以来的结构的某种继承性,更反映了当代中国教育学者的发展。

全国12所重点师范大学联合编写的《教育学基础》,虽然章目上呈现的是对传统的继承,但发展也是明显的。第一,结构上更加紧凑。从第一章“教育与教育学”,到第十二章“教育改革与发展”,将《教育学》教材通常的题域全部囊括,过去动辄要花费数章笔墨来讨论的“教学”、“德育”等趋于简化。第二,更加重视“学生”。全书12章,直接讨论学生的就有第五章“教师与学生”、第八章“学校教育与学生生活”、第十章“学生评价”3章,体现了当代教育学对教育对象学生更加关注的时代特点。

总之,20世纪70年代末以来,我国《教育学》的结构,在继承传统的基础上,根据教育研究的新思想、新观点,有所创新,呈现出多元化的趋势,体现了中国教育学的当代发展。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。