第六日 《易》外别传

——管辂与《周易》数术学

高 峰

在中国上古学术中,阴阳数术曾经占据过一个十分重要的位置。到汉代,整个文化思想经过一番调整,儒家学说被定为一尊,原本用来占筮的《周易》虽然借此一跃而成为群经之首,但也因此逐渐与数术、方技分开了。从此以后,易学中的数术一系主要是在民间流传;授受系统既鱼龙混杂,数术学的精微也就渐渐地流失了。今天,留意数术学的人大都知道北宋初陈抟、邵雍一派“先天易”的传承,这不单是由于这派学术尚有一册《梅花易数》在民间流传,更是因为这派学术仍然保留了传统数术由“技”进“道”、“道”“术”合一的传统。再循此前溯,能够“步天元,推阴阳,探玄虚,极幽明,然后览道无穷”的,就非三国时代的管辂莫属了。

在中国上古文化中,数术曾经占据过一个十分重要的地位。结合《周礼》的记载及相关考古资料来看,殷、周之际,国家的重要典册均由祝、宗、卜、史一系文职官员掌守。其中祝、宗掌祭祀天神、人祖,史掌天文历法、记录史事和官爵册命,卜则专掌占卜。可见数术一技,原本属于史、卜的专长,并不像后人视之为“小道”的那般浅陋。春秋、战国期间,王官失守,民间遂有诸子百家的所谓“私学”兴起。到了《汉书·艺文志》,推本求源,将阴阳家排入诸子十家之中,称“阴阳家者流,盖出羲和之官,敬顺昊天,历象日月星辰,敬授民时,此其所长也”。又另列数术一略,分天文、历谱、五行、蓍龟、杂占、刑法六个部分,以为“数术者,皆明堂羲和史卜之职也”。实则,阴阳、数术,皆为上古史、卜之官所守,论其学旨,原无多大的差别,只是两者相较,“数术家陈其数,而阴阳家明其义”罢了(吕思勉《先秦学术概论》,第142页)。秦代禁《诗》、《书》百家之语,从一个角度可看作是官学的复辟。然而,西汉的除挟书令,却不完全是私学的重兴。一方面,两汉学术经过重新调整,以儒家经典为中心,仍然保持着官学的基本系统。另一方面,两汉以官学为主接纳私学,由儒家六艺而诸子、数术、方技等等,其知识系统中明显含有一种新人文价值的设定。这结果,使《周易》在汉代一跃而为群经之首,但其中的数术内容经过梳理,却被归入了蓍龟之列。从两汉至魏晋,作为儒家经学的《周易》,历代不乏传人,但数术之学只是作为一股潜流,在民间私相传授,全然没有了往日的辉煌。当然,数术之学也不曾因此而绝迹。两汉儒家易学中孟喜、京房一系固然多采阴阳、数术之言,民间习数术者,由技而进乎道,也实有其人。曹魏年间,管辂以其“道术神妙”、“占候无错”(《三国志·魏书·方技传》注引《辂别传》)的阴阳数术名动士林,于当时名士竞谈玄理的“浮藻”学风,确有矫枉之功。

一、 象 数 和 义 理

牟宗三先生精研易学,早年曾撰有《从周易方面研究中国之玄学与道德哲学》的大著。在《才性与玄理》一书中,牟先生就汉魏易学开为三大系:一、数术系;二、汉易之象数系;三、“以传解经”之义理系。从《周易》的知识系统一面看,这一分判基本上概括了中国古代易学思想的主要内容。其中,有需略加解说的,是象数与数术两系间的异同。大抵象数与数术同主从卦象数理角度研究《周易》,是其共同的立场。不过,象数一系原则上仍不悖“以传解经”的路数,且于卦爻象数的探究,也偏重理论上的归纳和整个易学体系的梳理。相比之下,数术则重在以“术”运“数”,方法上直承上古史、卜的传统;下者流为单纯的“技”或“术”,上者由“数”明“道”,却也不尽囿于儒家的义理系统。

1. 《周易》与《易传》。《周易》一书,渊源甚古,这是不少稍涉文史的人所熟知的。但就其为占书而言,在远古时代的上限究竟可以推到何时,却是一件至今聚讼纷纭、让学者专家也颇感为难的事。过去,曾有人将《周易》之“周”作朝代解,如晋代皇甫谧说:“文王在羑里,演六十四卦,著七八九六之爻,谓之《周易》。”(《周易集释》卷一)那么,与传说中的文王作卦辞、周公作爻辞相合,是将《周易》兴起的时代定在了殷末周初之际。不过,东汉经学大师郑玄有“《周易》者,言易道周善,无所不备”的说法,又称“夏曰《连山》,殷曰《归藏》,周曰《周易》”(同上)。如此,《周易》作为独立的典籍固然摆脱不了与周文化的关系,但作为筮法的一种,却似乎又有《连山》、《归藏》一系的先后传承,这就使《周易》的源头越发显得扑朔迷离了。好在近年来这方面的考古学研究取得了重要进展;殷周时遗留下的一系列筮数得到了根本的澄清。其实,早在宋代就曾发现,一些西周青铜器上刻有三个或六个一组的数字,但当时没有引起重视。最近,著名古文字学家张政烺先生发现,这些成组的数字,按奇数为阳、偶数为阴的原则,可以完整转译为《易》卦,如“一一六八八一”,便可转译成上巽下震的《益》卦。这样,随着筮数的证明,所谓的“数字卦”就为我们厘清《周易》前史提供了一条全新的线索。

据现代著名考古学家李学勤先生所述,目前已知的“数字卦”实例,当以殷墟出土的为最早。但在陕西等地商末周初的遗存中,“数字卦”的例子大量增多,这表明周人或许要比殷人更广泛地运用筮法,并用筮数予以记录(参见《走出疑古时代》)。然而,另一方面的情况是,与文王重八经卦为六十四别卦的传说相反,就已拥有的材料看,单卦(八经卦)的数字符号大多出于作为西周政治中心的张家坡骨器或是西周的各种铜器上。因此,有学者认为,“重卦的筮法首先出现于商,后来才推广到周”。进而,从商、周“数字卦”筮数一律取一、五、六、七、八之数的事实,又可推断出“商周筮法是同源”的结论(参见《周易研究论文集》第一辑)。这里,不妨再参较一下经史的旧说。由《周礼·春官》的记载推测,在西周和春秋时代,兆、易、梦三种占法均为大卜掌守。其中,“兆”是用龟的卜法;“易”是用蓍的筮法;“梦”则为梦占及望气之法。这些,在《汉书·艺文志》都列在数术一略。进而,从“三易之法”的“其经卦皆八,其别皆六十有四”来看,足见殷商之时已有重卦出现了。不过,按相传的说法,《连山》、《归藏》用七八,以不变为占;《周易》用九六,以变为占。那么,又可见出其间具体占法上的损益。正是在这两重证据的基础上,李学勤先生谨慎地突破了近代疑古思潮以来的某些旧说,认为:“春秋时在《周易》之外另有其他筮法,这从《周礼》来看应即《连山》、《归藏》,应属可信。《归藏》本为殷商筮法,也较有根据。《周易》结构与二易相似,有可能是在二易,特别是殷人《归藏》的基础上损益修改而成。在周代,二易仍和《周易》并行,其自身当亦有其演变过程,即使《归藏》也不会仍为殷商之旧。”(《周易经传溯源》,第37页)

然而,尽管如此,《周易》经文的大致写定却仍是西周初年的事。换句话说,虽然《周易》的筮法远有端绪,甚或可以上溯至殷商之先,但今传本经过编排的卦爻辞体系,却是周人的作品。早在二十年代,著名史学家顾颉刚先生撰《周易卦爻辞中的故事》一文,从《周易》卦爻辞中提及的“丧羊于易”、“高宗伐鬼方”、“帝乙归妹”、“箕子明夷”、“康侯用锡马蕃庶”等等殷、周事例来分析,基本确定《周易》卦爻辞的成书时代当在西周初期。至于卦爻辞的作者,按顾颉刚先生的意见,并非如秦、汉以降诸说的归诸文王、周公,而“当出于那时掌卜筮的官员(即《巽》爻辞所谓‘用史、巫纷若’的史巫)”(参见《古史辨》第三册)。由此,我们不难发现一件事实:被后人视为小道的《周易》数术,较诸由《经》、《传》引申的义理之学,实在有着远为悠久的“道统”。当然,由数术而转至象数、义理,也不是偶然发生的事。大抵文化理性的发展,总要由神话、宗教而转入人文;证诸世界文明史的发展,东、西皆同然,倒也并非唯独在《周易》是一个特例。

终于,《易传》的出现,在相当程度上改变了《周易》原初的宗旨。或者,更确切地说,是将《周易》占筮、数术中所内蕴的吉、凶、悔、吝之意予以提升,成了天、地、人“三才”合一的生生之道。这在《周易·系辞传》中有系统的表述:

一阴一阳之谓道。继之者善也,成之者性也。仁者见之谓之仁,知者见之谓之知,百姓日用而不知,故君子之道鲜矣。显诸仁,藏诸用,鼓万物而不与圣人同忧。盛德大业至矣哉。富有之谓大业,日新之谓盛德。生生之谓易。

也就是说,揲蓍占卦的数术,于“一阴一阳”之“道”中有其更高层次的内涵,并最终指向“富有”、“日新”、“生生”的人生“盛德大业”。当然,占筮之术仍在其中保留着一个重要地位,所谓“《易》有圣人之道四焉”,便是“以言者尚其辞,以动者尚其变,以制器者尚其象,以卜筮者尚其占”(《周易·系辞传》)。不过,与前此相比,现在的境界显然有所不同:一方面,“《易》无思也,无为也,寂然不动,感而遂通天下之故”;另一方面,“圣人以此洗心,退藏于密,吉凶与民同患”(《周易·系辞传》)。这就不是通常趋吉避凶之说所能范围的了。要之,在《易传》中,原初立足于占筮的朴素的卦爻辞,均在当位、应位、中位、趋时、承乘、往来等等原则下得到了义理层面的阐释,不复旧时随机的取象设譬。后世儒家整个《周易》义理学的诠释、展开,基本上没有超出这一格局。

至于《易传》的作者,据《史记·孔子世家》记载:“孔子晚而喜《易》,序《彖》、《系》、《象》、《说卦》、《文言》,读《易》,韦编三绝。”那么,这是儒家祖师孔子的撰著了。不过,自宋代欧阳修以来,对此持异议的也不乏其人。近代疑古思潮掀起后,更是各执一词,众说纷纭;总之,孔子于《周易》中的地位是动摇了。当然,有关的异议也并非空穴来风。《论语·述而》中,孔子曾有“加我数年,五十以学《易》,可以无大过矣”的话。唐代陆德明在《经典释文·论语音义》中称:“学易:如字。《鲁》读‘易’为‘亦’,今从《古》。”这里的“鲁”指《鲁论》,“古”指《古论》。也就是说,按《鲁论》的读法,这段话成了“加我数年,五十以学,亦可以无大过矣”,这就与《周易》全然无关了。直到最近,李学勤先生从古文字音韵方面着手研究,指出“易”、“亦”这样由音近而造成的异文,当是两汉之际的情形,从而得出结论说:“《论语·述而篇》所载孔子自言‘五十以学《易》’等语,是孔子同《周易》一书直接有关的明证。虽有作‘亦’的异文,实乃晚起,与作‘易’的本子没有平等的价值。”(《周易经传溯源》,第62页)于是乎,《易传》的基本著作权才又逐渐回到了孔子这里。

2. 汉《易》象数学。秦始皇焚书坑儒,对儒家学术的传承和发展无疑是一个沉重的打击。不过,《周易》经传占了卜筮的光,却并未遭到毁禁。所以,从春秋到秦、汉,易学的授受倒不曾有过中断。综合《史记·儒林列传》和《汉书·儒林传》的记载,其初期的传承谱系大致是:孔子传商瞿,经六世传于齐人田何。汉兴,田何又传于杨何、周王孙、丁宽、服生;这几人均著有《易传》数篇。稍后,丁宽传《易》于田王孙,田王孙又授诸施仇、孟喜、梁丘贺,于是“易有施、孟、梁丘之学”。三家中,孟喜传《易》于焦延寿,焦延寿又影响了京房,易学遂有“京氏之学”。要之,“汉兴,田何传之,讫于宣、元,有施、孟、梁丘、京氏列于学官”(《汉书·艺文志序》)。这是西汉官学的正宗,均属今文《易》的学统。同时,《汉书·儒林传》又提到费直一系“长于卦筮,亡章句,徒以彖、象、系辞十篇文言解说上下经”的古文《易》学统。从《汉书·艺文志》和《后汉书·儒林传》的记载看,当时民间尚有费直、高相两家古文易学,私下授受,也有一定的影响。今天所谓的汉《易》象数学,主要是指孟喜、京房一系而言。这派易学的特点,在于依奇偶之数和八卦之象以解《周易》经传,具体又演为卦气说,旁涉阴阳灾变,总之不离于卦爻象与卦爻数。

据史书记载,作为西汉著名今文经学家的孟喜,其易学的来源,除了上面提到的田王孙外,相传又曾“得《易》家候阴阳灾变书”(同上)。那么,孟喜的《周易》象数学,或许掺有一些当时民间私相授受的有关筮数、筮法的内容。唐僧一行在《卦议》中评论说:“其说《易》本于气,而后以人事明之。”前一句明其学承,后一句则强调了孟喜易学的儒家经学立场。孟喜的《易》章句早已失传,其卦气说则在一行的《卦议》中保存了一部分内容:

自冬至初,《中孚》用事。一月之策,九六七八,是为三十。而卦以地六,候以灭五。五六相乘,消息一变。十有二变而岁复初。《坎》、《震》、《离》、《兑》,二十四气,次主一爻。其初则二至二分也。《坎》以阴包阳,故自北正。微阳动于下,升而未达,极于二月,凝固之气消,《坎》运终焉。春分出于《震》、始据万物之元,为主于内,则群阴化而从之。极于正南,而丰大之变穷,《震》功究焉。《离》以阳包阴,故自南正,微阴生于地下,积而未章,至于八月,文明之质衰,《离》运终焉。仲秋阴形于《兑》,始循万物之未,为主于内,则群阳降而承之。极于北正,而天泽之施穷,《兑》功究焉。故阳七之静始于《坎》;阳九之动始于《震》。阴八之静始于《离》,阴六之动始于《兑》。故四象之变,皆兼六爻,而中节之应备矣。(《新唐书》卷二十七上)

由此可见,所谓“卦气”,其主要特点即在以《周易》六十四卦配四时、十二月、二十四节气、七十二候,通过卦象的变化来说明一年节气的变化。具体而言,从冬至初候起配以《中孚》卦,即上文的“《中孚》用事”。以一月日数,当筮法中九六七八之数的总合,此即“九六七八,是为三十”。每月配五卦,每卦主六日余,亦即“卦以地六”(按《周易·系辞传》,“地六”为地数的中数)。同样,七十二候的两候之间五日有余,故称“候以天五”(按《周易·系辞传》,“天五”为天数的中数)。“五六相乘”,即以五乘六为三十日,代表一个月的节气;其间的气候变化,即所谓“消息一变”。如此,一年十二月,节气往复循环,亦即“十有二变而岁复初”。“《坎》、《震》、《离》、《兑》,二十四气”,则以此四卦为四正卦,各主二十四节气中的六个节气:从冬至到惊蛰为《坎》卦用事,春分到芒种为《震》卦用事,夏至到白露为《离》卦用事,秋分到大雪为《兑》卦用事。进而,四正卦每卦有六爻,每爻又主一个节气,如《坎》卦初六爻为冬至,九二爻为小寒,六三爻为大寒,六四爻为立春,九五爻为雨水,上六爻为惊蛰,等等,便是“次主一爻”。依上述条例安排,四正卦的初爻,分别为冬至、夏至、春分、秋分,亦即“其初则二至二分”。一行依孟喜所说,曾制有《卦气图》,载《旧唐书》卷二十八上,有兴趣者不妨自行查阅。总之,整个的卦气说,要不出以《周易》卦象及其奇偶之卦的变化,以说明、解释天地间阴阳二气的消长。

此外,孟喜尚有十二月卦说,以十二辟卦循序代表一年十二个月,其说于汉《易》象数学中也有颇为重要的地位:

《复》卦 十一月 冬

《临》卦 十二月 冬

《泰》卦 正月 春

《大壮》卦 二月 春

《 》卦 三月 春

》卦 三月 春

《乾》卦 四月 夏

《姤》卦 五月 夏

《遁》卦 六月 夏

《否》卦 七月 秋

《观》卦 八月 秋

《剥》卦 九月 秋

《坤》卦 十月 冬

在十二月卦中,前六卦由《复》至《乾》,阳爻逐卦递增,于孟喜象数易中,是用来喻示一年十二月中阳气的增长,称作阳息阴消;后六卦由《姤》至《坤》,阴爻逐卦递增,则喻示阴气的增长,称作阴息阳消。因此,十二月卦又称为十二消息卦,综罗了一年十二月的节气变化,可视作具象的宇宙气化图式。

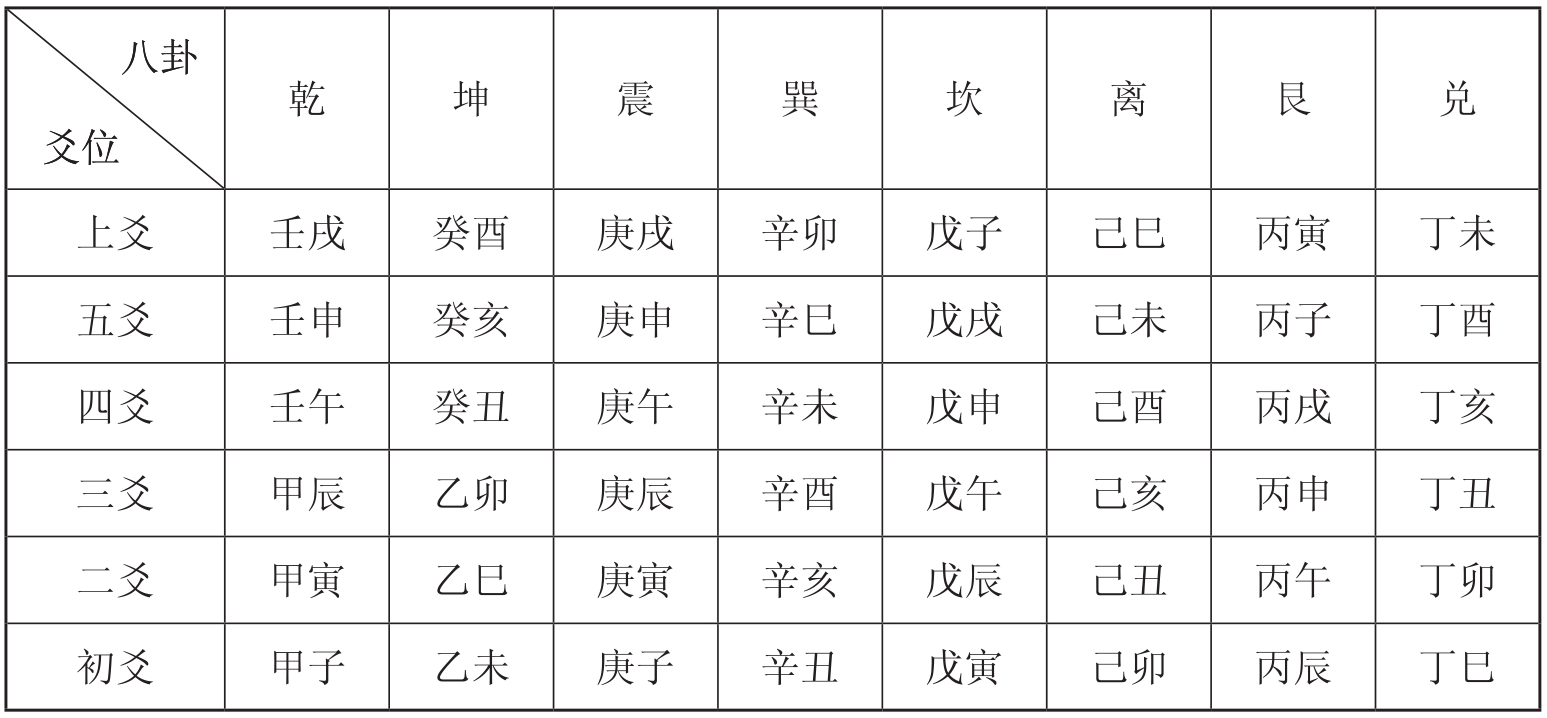

孟喜之后,京房承焦延寿之学,又于汉易的阴阳学统中进一步融入了五行家言,则《周易》象数学的结构愈显庞大,末流衍为繁杂、琐细的一派,终为有识者所讥。据史书记载,京房“以明灾异得幸,为石显所谮诛”(《汉书·儒林传》)。那么,这似乎应了一句老话,所谓“有非常之技者,必罹非常之祸”。不过,绎京房的象数易学,确实传承有自;其八宫卦、纳甲、五星配卦、五行爻位诸说,多有取于上古史卜之术,并非如后世有人贬抑的那样,是出于师心自用的臆造。先看京房所创的八宫卦。京房将《周易》八经卦的重卦称作“八宫”或“八纯”,参照《周易·说卦传》以《乾》、《坤》为父母,各统《震》、《坎》、《艮》三男和《巽》、《离》、《兑》三女的说法,循序列为《乾》、《震》、《坎》、《艮》、《坤》、《巽》、《离》、《兑》;前四卦属阳,后四卦属阴。每一宫卦又统率一宫中的其余七卦。这一卦序,由于帛书本《周易》的发现,近年来已引起众多专家学者的重视。但在京房,这一序列从属于“明灾异”的占算系统,应该是没有什么疑问的。京房称“易有四世,一世二世为地易,三世四世为人易,五世八纯为天易,游魂归魂为鬼易”(《京氏易传》),也是立足于占算的演绎。清儒惠栋于《易汉学》一书中,依京房八宫卦义制有《八宫卦次图》,现简列如下:

依京房所述,八宫中的上爻为上世,皆不变。其所属各卦,有一爻变者为一世卦;二爻变者为二世卦;如此至五爻变者为五世卦。五爻变后,第四爻恢复本宫卦中之第四卦爻象,即为游魂卦。进而,游魂卦下卦,恢复本宫卦之下卦象,即为归魂卦。京房八宫卦的这一安排,一则出于占算的所需;再则也不外以此喻示阴阳消长的过程。对比前述的十二辟卦,不难看出两者间的相同之处。由八宫卦,又具体涉及世应说、飞伏说等等内容,均不出占筮揲算的系统。

再看京房的纳甲说。所谓“纳甲”,即以八宫卦各配以十天干,其各爻又分别配以十二地支;因甲为十天干之首,故称“纳甲”。就各爻的配以十二地支,亦可称为“纳支”。关于纳甲,《京氏易传》称:

分天地乾坤之象,益之以甲乙壬癸。震巽之象配庚辛,坎离之象配戊己,艮兑之象配丙丁。八卦分阴阳,六位配五行,光明四通,变易立节。

这就是说,《乾》、《坤》两卦各分内外卦;《乾》内卦纳甲,外卦纳壬;《坤》内卦纳乙,外卦纳癸。此外,《震》卦纳庚,《巽》卦纳辛,《坎》卦纳戊,《离》卦纳己,《艮》卦纳丙,《兑》卦纳丁。如此,《周易》的八卦六位通过天干、地支皆与阴阳五行相配,有了更为严密的象数结构。惠栋《易汉学》中载有京房《八卦六位图》,现参照此图,综合纳甲与纳支,简列如下:

总之,以孟喜、京房为代表的汉《易》象数学,在不悖《周易》经传的前提下,融摄了阴阳、五行、天文、律历乃至星占等等大量上古卜筮的内容;气有升降,卦有阴阳,颇收“寒温随卦而至”(《论衡·寒温篇》)的效果。因而,东汉天文学家张衡对之也有“律历、卦候、九宫、风角,数有征效”(《后汉书·张衡列传》)的定评。然而,两汉象数《易》的初衷不在占算数术的运用;其爻象解析,阳升阴降,卦合律历,六日七分,主旨实欲于气性的基础上建立天人相应的具象宇宙图式。《京氏易传》称:“阴阳运行,一寒一暑,五行互用,一吉一凶。以通神明之德,以类万物之情。故《易》所以断天下之理,定之以人伦而明王道。八卦建,五气立,五常法象乾坤,顺于阴阳,以正君臣父子之义。故《易》曰:元亨利贞。”那么,《周易》象数学的阴阳二气和五行生克,既统括了天地万物的德性,也规范了人伦政治的原则。这,仍当归属于两汉的“大一统”政治哲学。

二、 经 外 别 传

1. 管辂数术学。管辂,字公明。相传其容貌粗丑,无威仪且又性嗜饮酒,“故人多爱之而不敬也”(《三国志·魏书·管辂传》)。据裴松之注引《辂别传》记载,管辂“明《周易》,仰观、风角、占、相之道,无不精微。体性宽大,多所含受;憎己不仇,爱己不褒,每欲以德报怨。常谓:‘忠孝信义,人之根本,不可不厚;廉介细直,士之浮饰,不足为务也。’”那么,管辂的为人行事颇有取于儒家名教,而与一般名士的企慕“放达”不同。管辂又曾称:“始读《诗》、《论》、《易本》,学问微浅,未能上引圣人之道,陈秦、汉之事,但欲论金木水火土鬼神之情耳。”(《辂别传》)则其为学的宗旨与儒家经学有异,也是很明白的事。倒是管辂自言所愿,声称“欲得与鲁梓慎、郑裨灶、晋卜偃、宋子韦、楚甘公、魏石申共登灵台,披神图,步三光,明灾异,运蓍龟,决狐疑”(同上);这才稍稍透露了几分天机。按梓慎、裨灶、卜偃、子韦、甘公、石申诸人,均为春秋战国期间精于天文、律历的数术方家;管辂的这番话,表明其学统的传承,确是上契远古的史卜一系,尤与古代的星占、象占有关。下面,仅就管辂数术学的“术”与“数”略作解析,尝试着从中理出几条有别于玄学名理的知识系统来。

据传,一次管辂与冀州裴徽论《周易》,谈到名士何晏的易学思想,裴徽以为是“神明精微,言皆巧妙”,管辂则认为何晏“以攻难之才,游形之表,未入于神”。进而,管辂于言谈中论及《周易》数术学的精微说:“夫入神者,当步天元,推阴阳,探玄虚,极幽明,然后览道无穷。”这就点明了《周易》数术学以步、推之术为核心的特质。于此,《辂别传》提供了一则事例:

魏郡太守钟毓,清逸有才,难辂《易》二十余事,自以为难之至精也。辂寻声投响,言无留滞,分张爻象,义皆殊妙。毓即谢辂。辂卜知毓生日月,毓愕然曰:“圣人运神通化,连属事物,何聪明乃尔!”辂言:“幽明同化,死生一道,悠悠太极,终而复始。文王损命,不以为忧,仲尼曳杖,不以为惧,绪烦蓍筮,宜尽其意。”毓曰:“生者好事,死者恶事,哀乐之分,吾所不能齐,且以付天,不以付君也。”

按《辂别传》的这则记载,管辂分布爻象,推算阴阳,居然能占出钟毓的出生月日,以至钟毓惊骇之下不敢再让管辂占筮,将未来之事“且以付天”了。果真如此,管辂其人实在是不负“道术神妙”的美誉了。于此,《周易》数术的真实与否暂且不论。倒是钟毓“运神通化,连属事物”的品评与管辂“步天元,推阴阳,探玄虚,极幽明”的自道,涉及了数术学的知识系统,颇有可作进一步解说的地方。本来,“幽明同化,死生一道”,是为研《易》者的通识;无论从义理抑或象数入,所得皆不外乎此。然而,单由义理一面入手,只可契悟“运神通化”的玄理而成一种境界,却无从“连属事物”以为一种数术方面的准确测知。象数学的研究,从根本上说是提供了一套《周易》卦爻象数的数理系统,至于以“术”运“数”,仍不是用心于从体系方面会通《周易》经传的象数学家的所长。所以,作为现代新儒家巨擘的牟宗三先生,也在管辂数术学的“步天元,推阴阳”中见出了一种《周易》数术学特有的路数:“术数家能藉蓍筮爻象以确知生死休咎,所谓‘步三光、明灾异、运蓍龟、决狐疑’者是也。此种步、运之术亦不在易经中,以此而言‘经外别传’。然由此步运之术亦能造大易彖象系传之玄旨而同归于穷神知化之大道,所谓‘步天元、推阴阳、探玄虚、极幽明,然后览道无穷’也。既能‘运神通化’,又能‘连属事物’,此确是术数家特有之轨路。”(《才性与玄理》,第91页)进一步看,从数术学“连属事物”的一面,还可见出其“步运之术”的认知不属于归纳系统,而是内中蕴有直接感知的成分。管辂于此亦有解说:“夫天虽有大象而不能言,故运星精于上,流神明于下,验风云以表异,役鸟兽以通灵。表异者必有浮沉之候,通灵者必有宫商之应,是以宋襄失德,六 并退,伯姬将焚,鸟唱其灾,四国未火,融风已发,赤鸟夹日,殃在荆楚。此乃上天之所使,自然之明符。考之律吕则音声有本,求之人事则吉凶不失。”(《管辂别传》)这里,一方面固然有着类比思维的痕迹,原始而且笼统;另一方面,由若干的象征运用于卦爻象数的推算,其所依凭的直觉,也自有某些规律可供遵循。这些,仍可供今人综合的研究用作参考。

并退,伯姬将焚,鸟唱其灾,四国未火,融风已发,赤鸟夹日,殃在荆楚。此乃上天之所使,自然之明符。考之律吕则音声有本,求之人事则吉凶不失。”(《管辂别传》)这里,一方面固然有着类比思维的痕迹,原始而且笼统;另一方面,由若干的象征运用于卦爻象数的推算,其所依凭的直觉,也自有某些规律可供遵循。这些,仍可供今人综合的研究用作参考。

此外,以“术”运“数”,“数”的象征也是《周易》数术学的一大关键。《辂别传》于此亦有记载:

石苞为邺典农,与辂相见,问曰:“闻君乡里翟文耀能隐形,其事可信乎?”辂言:“此但阴阳蔽匿之数,苟得其数,则四岳可藏,河海可逃。况以七尺之形,游变化之内,散云雾以幽身,布金水以灭迹,术足数成,不足为难。”苞曰:“欲闻其妙,君且善论其数也。”辂言:“夫物不精不为神,数不妙不为术,故精者神之所含,妙者智之所遇,合之几微,可以性通,难以言论。是故鲁班不能说其手,离朱不能说其目。非言之难,孔子曰‘书不尽言’,言之细也,‘言不尽意’,意之微也,斯皆神妙之谓也。”

由管辂上述“数”论可知,数术学的所谓“数”,皆取其阴阳“变形”的“定然”而言;“数”为神化之迹,神化为“数”之道。从主观上说,由神化之迹而观其阴阳“变形”的确定性,仍不出直觉的路数。自客观而言,迹通于万物的阴阳神化,又自有一定的客观性保证,不是徒然的主观臆断。总之,数术学的“数”,主观上但靠“步运之术”而凭借心灵直接感知,客观方面又不依赖抽象的量的概念;从具体到具体,而能于当下的判断中求得事实方面的相应。正因为数术学于“数”和“术”两方面均有类似的特殊要求,所以,当管辂之弟管辰想跟管辂学习卜筮时,管辂明确答复说:“卿不可教耳。夫卜非至精不能见其数,非至妙不能睹其道,《孝经》、《诗》、《论》,足为三公,无用知之也。”管辰听了遂打消了念头。牟宗三先生在西方哲学方面是承接现代怀特海哲学和古典康德哲学传统的,但他于数术学的具体之知评价甚高,认为“术数家之知是‘以质还质’,心保其灵,物全其机,而以象征的直感为媒介,故能‘与物宛转’,‘极变化而览未然’”(《才性与玄理》,第97页)。

2. “善《易》者不论《易》”。两汉之际,代表官学的儒家经义,尽管有一大批经生术士孜孜于讲疏大义或者章句训诂,所复兴的,却不是“郁郁乎文哉”的西周精神。就《周易》一经而言,至少到东汉古文经兴起时,在官学一面是显得愈加质实而机械了。不过,承《易传》取义说而来的经学家,却也在义理方面开出了一个新天地;本来,与史、卜的天文历法、数术方技相比,面向现世政治人文的制礼作乐才是儒家的特长。这一重引申自《周易》经传的义理,到了魏晋新道家那里更是光华发越,于“神无方而《易》无体”(《周易·系辞传》)的原儒《易》理中抽象出不变的本体(“无”),遂将《周易》的旨趣越发导向了“玄远”的境域。在这种情况下,上承远古史、卜数术的管辂,其于玄理《易》的空疏、浮藻就不能不有所批评。当然,时值玄风初起,这种批评只能是一段小小的插曲,无补于整个玄理的构建,但仍能从中见出来自数术学一面的《周易》学统。

据《辂别传》记载,当时的平原太守刘邠欲注《周易》,但“好《易》而不能精”。一次与管辂相遇,提及此事,遂引出管辂一段婉转的批评:

今明府欲劳不世之神,经纬大道,诚富美之秋。然辂以为注《易》之急,急于水火;水火之难,登时之验,《易》之清浊,延于万代,不可不先定其神而后垂明思也。自旦至今,听采圣论,未有《易》之一分,《易》安可注也!辂不解古之圣人,何以处乾位于西北,坤位于西南。夫乾坤者天地之象,然天地至大,为神明君父,覆载万物,生长无首,何以安处二位与六卦同列?乾之象彖曰:“大哉乾元,万物资始,乃统天。”夫统者,属也,尊莫大焉,何由有别位也?

这就是说,在管辂看来,自周公(旦)以降,儒家圣人的立论少有涉及《周易》的。那么,从儒家的义理出发,“《易》安可注也”。进而,管辂就《周易·说卦传》中《离》南、《坎》北、《震》东、《兑》西、《巽》东南、《坤》西南、《乾》西北、《艮》东北的所谓“后天八卦方位”提出了不同看法。照管辂的看法,《乾》、《坤》两卦为天地之象,但于“后天八卦方位”中一列西北、一处西南,与其他六卦并列,似乎颇难理解。现在,帛书本《周易》中恰恰没有这段“帝出乎《震》……”的叙述“后天八卦方位”的文字,这既说明通行本《易传》有一个逐渐编集的过程,也说明数术学的所传,与五代末、北宋初陈抟、邵雍揭出的“先天八卦方位”有关。不过,在当时来说,更重要的一点是,上述议论表明管辂数术学对《周易》的理解是本于卦爻象数与方位的,而儒家的“圣论”从数术方面讲实在“未有《易》之一分”;这就同玄理《易》的抽象弘阔、六通四辟有了相当大的距离。在另外一些场合,管辂也谈到数术《易》的纲要,所谓“夫天地者则乾坤之卦,蓍龟者则卜筮之数,日月者离坎之象,变化者阴阳之爻,杳冥者神化之源,未然者则幽冥之先,此皆《周易》之纪纲”(《辂别传》),这是将天地、日月、阴阳的变化一概摄入卦爻象数中了,与玄学《易》抽象地建立万有本体形成鲜明的对照。

从另一方面看,玄学《易》的阴崇老、庄,与数术学同样不能相应;这里仍有学统上的差异。管辂曾与裴使君论何晏的易学,以为“夫入神者,当步天元,推阴阳,探玄虚,极幽明,然后览道无穷,未暇细言。若欲差次老、庄而参爻、象,爱微辩而兴浮藻,可谓射侯之巧,非能破秋毫之妙也”(《辂别传》)。也就是说,管辂承认玄学《易》的参同老、庄,于义理上自有其精巧的地方,然而,在管辂看来,这种精巧于《易》之所以为《易》全然无关;与其说玄学家以老、庄注《易》,不如说是以《易》注老、庄。兼以当时部分名士误读《老》、《庄》,佯装通脱,企慕放达,于言、行两方面多所不合,这也令潜心数术、由技而进乎道的管辂对之生起鄙视之意:

裴使君问:“何平叔(晏)一代才名,其实何如?”辂曰:“其才若盆盎之水,所见者清,所不见者浊。神在广博,志不务学,弗能成才。欲以盆盎之水,求一山之形,形不可得,则智由此惑。故说老、庄则巧而多华,说《易》生义则美而多伪;华则道浮,伪则神虚,得上才则浅而流绝,得中才则游精而独出,辂以为少功之才也。”

尽管何晏平时对管辂推崇备至,但学统和人格上的不同,何晏留给管辂的印象依旧是“盆盎之水”,因为浅薄故而“所见者清,所不见者浊”。如前所述,原始的道家,其立身行事均带有浓厚的历史感,也不乏心地一面的修证。由原道进入玄理的“辨名析理”,辞愈华而理愈巧,但若论个人立身处世的真正受用,则魏晋名士尚有所乖违,远不及原始道家人物的和光同尘、优游从容了。况且,道家学术发展到庄子,其玄智确实有偏重于玄理境界的一面,这也与数术学立本于具体之“术”的立场迥然有异。对此,牟宗三先生有“境界基于性理或玄理”,“具体之知基于象证之术数”(《才性与玄理》,第98页)的分判,还是颇中肯綮的。

据说,因为管辂的“道术神妙”、“占候无错”,时人大都疑心他藏有所谓的秘传“隐书”。但据管辰所述,管辂身边也就只有《易林》、《风角》、《鸟鸣书》、《仰观星书》寥寥数本当时的常见书而已。由此或可推断,管辂数术《易》的“神妙”在“术”而不在书,仍当有其学统内部的“心法”。当然,从《易林》、《风角》等等筮书来看,这“术”也与前述的汉《易》象数学体系不无关系,但就管辂而言,数术学的以“术”运“数”,终究不是理论体系方面的事;这在上古的史、卜,也大抵如此。当初,何晏请管辂一起论析有关《周易》的九个问题,结果都得到了圆满的解答。何晏不禁盛赞管辂说:“君论阴阳,此世无双。”但一旁在场的邓表辂示异议说:“君见谓善《易》,而语初不及《易》中辞义,何故也?”管随口答道:“夫善《易》者不论《易》也。”(见《辂别传》)“善《易》者不论《易》”,便是《周易》数术学的学统所在。这在以后同属数术一系的方士陈抟那里,便是“辞外见意,而纵横妙用,唯吾所欲,是为活法也”(《正易心法·注》四十一章)。曹魏末年,当玄风初起、玄言炽盛之际,作为清流名士的管辂以其数术学从容于其间,固然有赖于他个人的才学与气象,但从另一方面看,也可见出注重具体之知的具象之学,在中国学术中始终占有一个特殊而且不容忽视的地位。

秦、汉以后,因为王官失守而流于民间私相授受的数术学,实际上已全然不具有往昔史、卜的那种政治意义了。然而,数术学这一脉,不绝如缕,又居然生生不息地延续了下来。从社会学角度探索其特殊的群体——个体心理调节功能,固然有一定的意义,但在这里,我们主要强调的还是其中的知识系统,进而,也涉及这种特殊知识系统所必然涵有的价值系统。当初,石苞曾就阴阳之理问管辂道:“目见阴阳之理,不过于君,君何以不隐?”管辂回答说:“夫陵虚之鸟,爱其清高,不愿江、汉之鱼;渊沼之鱼,乐其濡湿,不易腾风之鸟:由性异而分不同也。仆自欲正身以明道,直己以亲义,见数不以为异,知术不以为奇,夙夜研几,孳孳温故,而素隐行怪,未暇斯务也。”(《辂别传》)知命而任其性,正身而明其道。《礼记·经解》称:“洁静精微,《易》教也。”与魏晋一代玄学名士相比,管辂恐怕更多受用了《周易》“洁静精微”的教化了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。