目前,我国正处于新型城镇化和工业化快速发展的时期,然而伴随着经济活动而产生的环境问题一直都没有得到很好的解决。新型城镇化必定带来产业的不断集聚,而集聚程度越高,对环境造成的影响也就越大,城市的环境破坏又会成为阻碍产业集聚的阻力(张可,汪东芳,2014)。在此大背景下,如何处理好产业集聚所带来的环境问题成为新型城镇化进程中不可忽视的重要问题。本章选择“一路一带”战略下的“长江经济带”为研究对象,以五大城市群主要地级市作为研究单元进行新型城镇化背景下产业集聚的生态环境影响研究,对“产业集聚是否对环境产生影响,程度如何?”以及“不同城镇化阶段下产业集聚的环境效应存在何种不同?”这两大问题加以研究。

一、理论基础

根据克鲁格曼(Krugman)的观点,区域经济发展均衡存在两股力量:吸引力和排斥力,当向心力作为主导力量时,产业呈现集聚态势,反之则会扩散。在新型城镇化进程中,产业集聚对城镇化经济发展的作用体现为集聚经济和集聚不经济两大种类,这两种效应虽然不同,但均对经济社会活动的空间集聚和分散产生影响。其中,集聚经济效应是城市经济发展的主要动力之一,推动城市社会活动在城市中的不断集中;集聚不经济对城市经济发展而言为阻力之一,对城市社会活动的集聚发展起到阻碍作用,往往造成其不可持续发展(王崇锋,2009)。

就产业集聚与城镇环境而言,产业集聚效应表现为产业集聚的外部性。马歇尔(1920)在探讨产业集聚时,将集聚经济的产生原因归结为外部规模经济,由行业内部企业的集中所产生的外部性造成。产业集聚带来的区域的专业化分工,提高了生产效率,在实现对资源利用最大化的同时,提升了整个行业的治理污染技术,从而降低了整个行业治理污染的成本(Copeland &Taylor,2003)。科研机构、培训机构等在地域空间范围内的集聚,使企业之间的技术溢出更加便利,创新水平的提高一定程度上对降低区域内环境污染起到了较大作用(黄珍,2004;冯薇,2006;陈媛媛,2011;李勇刚,2013),这是产业集聚正外部性的体现。然而,产业集聚效应的增加是一条倒“U”形曲线(刘树成,2005),当集聚超过一定点时,其效益服从边际效应递减规律,过分集聚容易引发过多的环境问题。研究表明,工业集聚是造成地区水污染、大气污染等环境问题的主要原因之一(Virkanen,1998;Trinh et al.,2007)。国内学者豆建民(2013)对集聚是否导致环境污染的相关议题进行了梳理,认为产业集聚对环境的正、负外部性皆存在,提出了能否构建一种产业结构和产业关联可以将产业集聚对环境的负外部性内部化的研究展望。张可(2014)认为产业集聚通过两条途径污染环境,集聚会带来产能扩张,从而直接加重环境污染。

不难看出,从静态来看,产业集聚效应的体现更多为正外部性,而将其放置于动态的时间轨迹之中,产业集聚会自发形成正、负外部性的转换,前者被称为静态集聚经济,后者则是动态型集聚经济(Malmberg,1996)。就新型城镇化而言,这一进程必定要经过漫长的时间才能完成,以此角度出发我们更应该从动态来看待产业集聚。城镇化初期,随着人口与产业的集聚,合理的城镇化布局带给人们生活方式更大的便利,卫生环境得到改善,生活垃圾得到有效处理,土地的有效利用以及交通的日益便利将推动城市生产力水平的提高;但随着城镇化水平的提高,城市要素的集聚,会带来负外部性,比如生活和交通的成本增加、污染的增加以及犯罪等社会问题的发生(Glaeser,1998;Henderson,1994;郑季良,2008),杜瑜和樊杰(2008)指出这一负外部性存在严重的滞后性,邱兆逸(2012)通过研究直接指出当前城镇化水平下,我国产业集聚已经越过倒“U”形拐点,对于城市环境存在负外部性。Northam(1979)、杜英(2005)、蔡书凯(2014)等从城镇化进程的阶段性角度出发加以研究,指出不同阶段城镇化水平下,生态环境所受的影响也不相同,伴随城镇化由萌芽发展阶段到终极发展阶段,生态环境同样经历近似“U”形的演变过程。

二、研究设计

1.模型设计

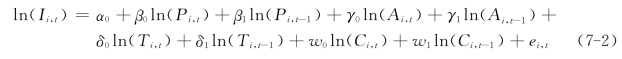

1994年,迪茨(Dietz T)和罗莎(Rosa E A)依照埃利希(Ehrlich P R)和霍尔德伦(Holdren J P)在1971年提出的IPAT分析框架,加以改进提出了STIRPAT模型,模型的主要思想在于表示人口、富裕度、技术与环境的相互作用影响。刘习平和宋德勇(2013)基于此框架下,将产业集聚加入到模型当中进行产业集聚与城市环境问题的探讨,融入产业集聚变量的STIRPA模型基本公式为:

![]()

式中:Ii为环境状况;Pi,Ai,Ti,Ci分别表示人口、富裕程度、技术水平以及产业集聚度。对其两边取对数后,得到的计量模型如下:

![]()

依据Malmberg(1996)的观点,产业集聚不仅能够带来企业间贸易的静态效率增加,而且还存在动态的知识与技术外溢,前者体现的是效率,后者反映的是一个学习过程(Harrison et al.,1996),这也即是产业集聚效应的动态性问题(孙浦阳等,2013)。动态集聚经济的发展来源于知识创造和学习,这一过程需要企业间较长一段时间的磨合才能完成(Harrison et al.,1995)。而且,就产业集聚与生态环境而言,内生性问题也往往存在(孙浦阳,2012;张可,汪东芳,2014),忽略这种内生性问题,估计结果是有偏误的。产业集聚与生态环境两者间的关系可能是双向的,即产业集聚可以促进生态环境的不断改善,而生态环境水平的改善又可以吸引大量企业的聚集,促进产业集聚的形成,这也就产生了内生性问题。基于此,本章中采用Arellano &Bond(1991)提出的动态面板系统广义矩估计方法(Generalized Method of Moments,GMM),动态面板系统广义矩估计不仅能体现动态效应,其最大的优点在于能够解决产业集聚和环境污染之间相互影响而产生的内生性问题(Elbers &Withagen,2004),该方法通过使用内部变量的滞后期作为工具变量,可以有效地分离出非时变的区域效应。

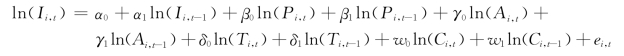

基于以上考虑,本章将模型中的产业集聚以及滞后一期的产业集聚设定为内生解释变量,其他解释变量的滞后一期作为工具变量,此时基于IPAT分析框架转化而来的式(7-1)模型变为如下所示计量模型:

赵小风等(2009)在以江苏省为例进行环境污染物的空间自相关研究中指出,环境污染存在时间及空间上的显著自相关。也就是说,环境污染本身是存在时间效应的,当期的环境污染问题也同样受到上一期环境状况的影响。因此,本章在模型中同时借鉴Brulhart &Mathys(2008)的建模方法,选取环境影响的滞后一期,采用ADL(1,1)模型构建本章的模型。ADL(1,1)模型是研究动态性问题的主要模型之一,结合前文的变量选择,本章最终的模型形式为:

2.数据来源及变量说明

本部分数据来源于2004—2014年《中国城市统计年鉴》《中国环境统计年鉴》及各省份统计年鉴,考虑到统计数据的完整性、连续性以及个别行政区域调整,最终选取了长江经济带87个地级市。其中涉及到GDP、工业总产值等产出指标,分别借助GDP指数和工业出厂品价格指数进行平减,调整到2003年不变价格。

环境状况Iit:采用“环境相对损害指数(RDI)”(朱英明,2012)进行量化分析得出。环境相对损害指数(RDI)的计算公式如下所示。

RDI=(RD÷CD)/(RC÷CC)=(RD÷CD)/(RA÷CA)=RDA/CDA

式中:RA为地区面积,CA为长江经济带研究地区整体面积,RD为地区污染物排放量,CD为长江经济带地区污染物总排放量,RDA为地区地均污染物排放量,CDA为长江经济带地均污染物排放量。在污染物的选择上,我们从不同污染物对产业集聚存在不同的影响角度出发,同时考虑工业废水、工业二氧化硫和工业粉尘3种不同形态的污染物,这3种污染物比二氧化碳能更恰当地反映地区的环境污染状况(Crado &Valente,2011)。RDI值为3种环境污染物的RDI之和。环境相对损害指数越小,则地区环境损害状况相对越轻;环境相对损害指数越大,则地区环境损害状况相对越重,因此RDI这一指标为逆向指标。

产业集聚度Cit:采用区位熵进行测度。区位熵是评价区域优势产业的基本分析方法,但由于长江经济带所涉及11省(直辖市)地区各自优势产业存在较大差异,考虑到评价的可操作性及数据的可获得性,本章统一使用地级市制造业进行区位熵的测算。计算方法为“规模以上工业总产值”与“长江经济带工业总产值总和”的比值和“第二产业总产值”与“长江经济带第二产业总产值”的比值之比。

技术水平Tit:采用地区科学经费支出进行表示。产业集聚除了能够影响区域经济活动的规模和空间分布之外,还能够影响新地区技术水平的提升,技术知识溢出到区域企业厂商的生产过程中,对区域技术效率产生影响(Beeson,1987),综合来看,产业集聚所带来的技术和知识外溢效应在一定程度上促进了技术进步(范剑勇,张雁,2009)。但技术进步对环境的影响却存在双面性,一方面,生产技术和环保技术的提高能够在一定程度上降低环境污染物的排放;另一方面,技术水平的提高也有可能仅仅提高了生产效率和规模,并没有提高生产过程中的环保技术,从而造成环境污染水平的加重而不是改善(宋马林,王舒鸿,2013)。

人口Pit:采用城市总人口进行表示。一般而言,地区人口数和环境污染程度成正相关关系(刘习平,宋德勇,2013)。人口数量的大小决定了对资源需求量的大小,能够对环境产生的最基本影响,而且人口集聚梯度与产业结构的进程变化存在合理的回归关系(许庆明等,2015)。

富裕程度Ait:采用职工平均工资进行表示。职工平均工资代表着一个地区的收入水平,随着城市居民收入水平的不断提高,城市生活垃圾的数量增长迅速,给城市环境治理增加了很大的压力(王婷,吕昭河,2012)。不同地区的收入水平存在差异,这与产业集聚有着不可忽视的影响(谢里等,2012)。

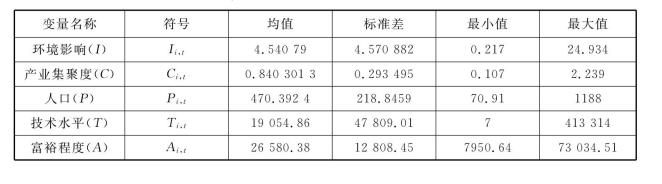

变量及符号表示、描述性统计如表7-8所示。

表7-8 变量的描述性统计表

三、实证分析

1.产业集聚对环境影响的结果分析

基于前述的理论框架和样本描述,运用STATA软件进行Sys-GMM估计。需要指出的是,为获取较为稳健的估计量,本章在实证分析中加入了“two step”选项,并为了控制经济周期可能存在的影响,考虑了时间效应,最终得到对应的估计结果如表7-9所示。

从结果可以看出,F(WALD)检验值在OLS、FE与Sys-GMM中均通过1%显著性水平下的检验,且OLS与FE的调整R2分别为0.93与0.92,模型整体显著;对应主模型Sys-GMM,模型中二阶序列相关AR(2)的检验结果显示拒绝原假设,说明模型的随机误差项不存在序列相关,表明我们所设立的模型是合理的;而Sargan过度识别检验的结果也表明,回归中使用的工具变量不存在过度识别问题(Sargan统计量P值均大于1%)。然而,Sargan检验只能检验工具变量是否存在过度识别问题,在没有一种检验可以有效地检验方程的工具变量是否存在识别力不够的情况下,根据Bun &Windmeijer(2007)的研究,如果Sys-GMM回归中的工具变量识别力不够,则会在小样本的情况下造成有偏估计。对此,Bond et al.提出了一种较为直观的检验方法,认为OLS估计的自回归系数有高估倾向,而FE模型的自回归系数具有低估倾向,若Sys-GMM回归得到的自回归系数值恰好处在OLS和FE自回归系数之间,则可以认为Sys-GMM回归使用的工具变量是合适的,不存在识别力不足的问题。而从表7-9中我们可以发现,在同样的模型中,Sys-GMM估计的自回归系数为0.670,恰好位于OLS自回归系数0.937和FE自回归系数0.553之间,所以计量模型的工具变量选择是合适的。

表7-9 产业集聚对环境影响的回归结果

注:括号内为系数估计的标准误,且“*”、“**”与“***”分别表示10%、5%与1%的显著性水平;AR(2)检验主要用于检验动态面板随机误差的自相关;Sargan检验动态面板的过度识别问题(Arellano &Bond,1991)。

从回归结果来看,在对城市整体进行Sys-GMM回归的情况下,产业集聚对生态环境的影响存在动态性。具体来看,在当期产业集聚的回归系数为正,由于环境影响为逆向指标,因此正系数反映出当期的产业集聚是会增加环境损害程度的。而到滞后一期,产业集聚的回归系数为负,这表明随着产业集聚度的增加,地区环境损害状况开始减小。综合来看,这一结果印证了从动态角度来看,产业集聚从当期阻塞效应向后期集聚效应的转变(孙浦阳,2013),很显然这与静态角度下的倒“U”形曲线(邱兆逸,2012)是不同的。

除产业集聚度外,当期人口、技术水平以及富裕程度3个变量均在1%的显著性水平上通过了检验,这表明人口、技术水平以及富裕程度确实与产业集聚的生态环境影响有着紧密的联系。人口、富裕程度变量的回归系数均为正,技术水平回归系数为负,这反映出随着企业在地区的不断集中,产业集聚水平的提高,短期内地区人口数量的不断增加,收入水平也不断提高,在技术水平没有得到较大改善的前提下,会给生态环境带来较大的破坏;而随着动态时间的变化,人口、技术水平的回归系数都为负,此时产业集聚水平的提高所带来的环保技术水平的提升开始发挥作用,当劳动力数量趋于稳定的前提下,生态环境损害程度逐步降低。值得注意的是,此时富裕程度变量并没有通过显著性检验,结合整体产业集聚开始改善生态环境这一结果来看,地区富裕程度对于生态环境的影响效应在后期会逐渐被人口及环保技术水平所代替。

2.基于不同城镇化阶段的实证分析

在第一部分实证的表7-9中,报告了产业集聚对生态环境的影响回归结果。但是基于前文的分析可以看出,产业集聚对生态环境的影响会因城镇化水平的差异而不同,考虑到人口、技术水平以及收入差距对于产业集聚的影响,不同地区间城镇化水平及规模的不同,可能是造成产业集聚对生态环境影响差异的重要来源。所以,我们有必要对不同城镇化阶段下产业集聚的生态环境效应进行具体分析。当前我国正大力发展新型城镇化,但不同地区的新型城镇化水平各不相同,就长江经济带而言,同样如此。因此,下文首先就研究所涉及的长江经济带下辖的长江三角洲城市群、长江中游城市群、成渝城市群、黔中城市群及滇中城市群内87个地级市新型城镇化水平进行测度,并在此基础上分为3个层次进行产业集聚与生态环境效应的实证检验。

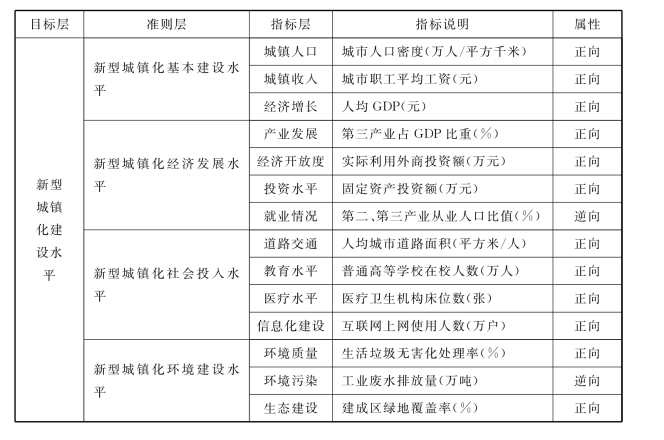

新型城镇化是经济、生态的综合体现,因此新型城镇化建设水平是一系列指标综合属性的反映,在对新型城镇化内涵深刻理解的基础上,本章参考中国城市经济学会(2001)、中国社会科学院(2011)、蓝庆新和陈超凡(2013)以及国外(Soja,2012)关于衡量城市发展指标体系的研究成果,并从不同维度系统综合考虑,建立由新型城镇化基本建设水平、新型城镇化经济发展水平、新型城镇化社会投入水平、新型城镇化环境友好水平4个准则层13个指标层构成的新型城镇化综合评价指标体系(表7-10)。

表7-10 新型城镇化建设水平综合评价体系

要实现新型城镇化建设水平的综合评价,应当选用综合评价方法。与学者们大多使用层次分析法、因子分析法、熵值法和灰色关联分析法等静态分析方法不同,本章选择使用动态因子分析法(Dynamic Factor Analysis,DFA)进行新型城镇化水平的测算。DFA方法是1978年由Coppi &Zannella提出,之后经Coppi &Corazziari进一步完善,是将主成分分析得到的截面分析结果和线性回归模型得到的时间序列分析结果进行综合的一种多元统计分析方法,能够解决传统客观赋权法在进行动态评价时纵向不可比的问题,更适合用于较多评价单元不同时期的趋势分析和评价。

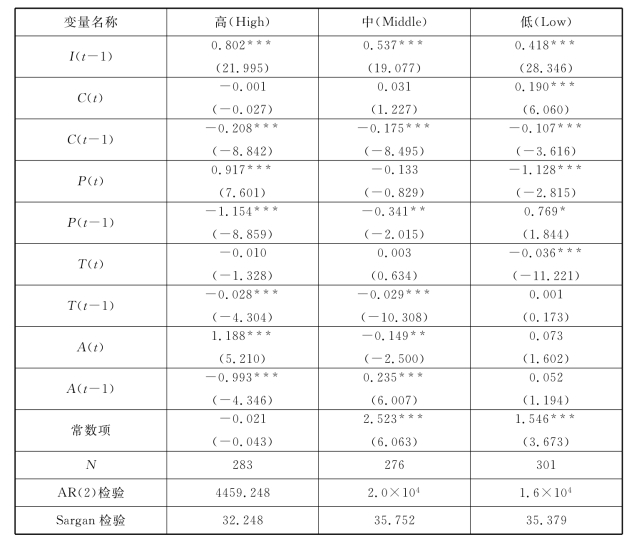

表7-11中呈现了高(High)、中(Middle)、低(Low)3组新型城镇化水平下产业集聚对生态环境的回归结果。回归结果显示,在不同的城镇化水平下,产业集聚对生态环境的影响同样具有动态性。低(Low)城镇化水平时,产业集聚在当期与滞后期均通过了显著性检验,当期为正滞后一期为负,这一结果与前文一致;与低(Low)城镇化水平不同的是,中(Middle)、高(High)城镇化水平下,产业集聚当期均不显著,滞后期均显著,此时中(Middle)城镇化水平回归系数为-0.175,高(High)城镇化水平下系数为-0.208。主要解释变量产业集聚度的系数为负表明,此时产业集聚对生态环境产生了正面的改善作用,而且从系数大小可以看出,随着城镇化水平的提高系数绝对值在不断变大,说明了随着城镇化的不断发展,环境污染程度不断下降,环境损害程度越来越小(罗能生,2013)。

表7-11 分阶段城镇化水平下回归结果

注:括号内为系数估计的标准误,且“*”“**”与“***”分别表示10%、5%与1%的显著性水平;AR(2)检验主要用于检验动态面板随机误差的自相关;Sargan检验动态面板的过度识别问题(Arellano&Bond,1991)。

从技术水平来看,其回归系数由低(Low)城镇化水平的当期负显著,到中(Middle)、高(High)城镇化水平下滞后期的负显著呈现绝对值变小的趋势,这反映出两个方面的问题:一方面,产业集聚所带来的环境技术水平提高,分别在低(Low)城镇化水平的当期发挥效应,在中(Middle)、高(High)城镇化水平的滞后期发挥效应,整体表现为随着城镇化水平的提高,区域的生态环境在不断改善;另一方面,从技术水平回归系数的绝对值来说,产业集聚所带来的环境改善力度随着城镇化水平的提高在不断变小,这可能与不同城镇化水平环境技术水平提高的难度以及环境改善空间有关。关于这个问题,张燕(2011)、罗能生等(2013)通过测算中国城镇化进程中生态效率的变化得出结论,指出当前区域生态效率随着城镇化水平的变化呈现“U”形曲线特征。从此结论出发,本章回归结果中反映出的技术水平所带来的环境技术水平的改善程度变化,表明城镇化水平对生态环境的影响仍处于“U”形曲线的前半段,反映出长江经济带确实处于新型城镇化快速上升的阶段。

从富裕程度来看,低(Low)城镇化水平下没有通过显著性检验,中(Middle)、高(High)城镇化水平下通过显著性检验。将城镇化进程放置于长期时间轴上来看,富裕程度对生态环境的影响呈现中当期(-0.149)、中滞后期(0.235)、高当期(1.188)、高滞后期(-0.993)的变化,表明在城镇化水平由中等水平向高水平层次变化时,人们的收入水平对生态环境的影响经历了促进改善到增加损害再回到促进改善的变化过程,与产业集聚对生态环境的影响相同,随着新型城镇化水平的不断提高,收入水平对生态环境的影响最终回归到促进效应上来。

就人口而言,需要就不同城镇化水平下区分来看,低(Low)城镇化水平下,人口当期通过了显著性检验,回归系数为-1.128,表明在城镇化发展初期,随着产业集聚的不断集聚,劳动力人口的增加在一定程度上对生态环境产生了改善作用;中(Middle)城镇化水平下,人口在滞后期通过了显著性检验、回归系数为-0.341,对生态环境的影响同样起到改善作用,只是时间效应没有低(Low)城镇化水平时明显;高(High)城镇化水平下,人口存在当期正显著,回归系数为0.917,滞后期负显著,回归系数为-1.154的变化,表明当新型城镇化发展到此阶段时,人口对于生态环境的影响程度,会由城市经济发展以及产业结构的变化决定(许庆明,2015)。处于高(High)城镇化水平的城市集中于长江三角洲城市群及成都、昆明、贵阳、武汉、长沙、南昌等地区,这与许庆明(2015)研究的长江三角洲区域有较大的相似之处,从侧面印证了我们划分城镇化水平层次的科学合理性。

综合来看,在不同的新型城镇化水平下,伴随着产业集聚程度增大而产生的人口、技术水平以及富裕程度的改善共同作用于生态环境的变化,虽有不同,但整体呈现对生态环境促进作用逐步加大的趋势。尤其是在高水平城镇化阶段,人口、技术、富裕程度等均对生态环境表现出一致的改善作用,这也正契合了国家推动新型城镇化水平、提高居民收入水平、改善生态环境的良好愿景。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。