刘孝斌

(中共湖州市委党校经管教研室 湖州 313000)

【内容摘要】 本文将税收增长过程解读为税收的生产过程,引入菲德两部门模型建立分析腐败影响税收增长的理论框架,推导出两个回归方程,以检验腐败对税收增长的全部作用和扩散效应。以全国30个省级行政区1978—2012年的面板数据为样本,实证检验分税制改革前后,全国总体、东部地区、中部地区、西部地区腐败对税收增长的全部作用和扩散效应。结果显示:腐败对税收增长产生了显著的负向影响,并且分税制改革之后较之改革之前的负向影响程度更甚;腐败部门对其他部门的税收增长产生了显著的负向扩散效应,并且分税制改革之后的扩散效应较之分税制改革之前更为强劲;税收投入要素的边际税收产出相对差异在所有的样本中都为负,并且分税制改革之后较之分税制改革之前有扩大的趋势。

【关键词】 菲德模型 腐败 税收增长 分税制改革

党的十八大以来,我国的反腐败形势进入一个新的历史阶段。新一代领导集体在不同的场合表达了惩治腐败的坚定决心,“腐败问题越演越烈,最终必然会亡党亡国”习近平在十八届中共中央政治局第一次集体学习时的讲话(摘录)。" class="italic">[2],“我们要坚定决心,有腐必反、有贪必肃,不断铲除腐败现象滋生蔓延的土壤,以实际成效取信于民”中国共产党第十八届中央纪律检查委员会第二次全体会议上的讲话(摘录)。" class="italic">[3],“反腐败高压态势必须继续保持,坚持以零容忍态度惩治腐败”[4]。为了系统地防治腐败,中共中央在2013年印发了《建立健全惩治和预防腐败体系2013—2017年工作规划》。腐败的巨大影响力、破坏力并非到今日才“显山露水”,而是自国家诞生之日起便已存在。人类的智慧在腐败和反腐败两个截然对立的维度上无限延伸。在经济继续高速前进,但是国家治理体系现代化刚刚启程的时代大背景下,腐败给中国带来的烦恼经历了长时间的累积后,迎来了井喷式的大爆发。从十八大到2014年2月27日,累计22位省部级高官落马[5]。省部级以下的官员被处理者不计其数。本文后面的实证检验结果证明:仅从税收增长的角度而论,腐败的抑制作用以及扩散效应均在时间维度上演绎了一条逐步恶化的轨迹。这预示着反腐高压时期的到来以及腐败案件的井喷是一种必然。本文在如此背景下探讨腐败对税收增长的影响既是解剖税收增长规律的理论需要,也是对腐败与反腐在当前时期呈现特殊变化的现实解释。

无疑,腐败会对整个社会的方方面面产生影响,涵盖政治、法律、经济等领域。例如在政治领域,Gabriella and Robert.(2002)、Sung(2004)、雷霆(2014)、龚蔚红和李虎(2012)对民主政治与腐败治理的关系图景进行了描摹;在法律领域,郭理蓉和孟祥微(2014)试图整合社会反腐机制和国家反腐机制,开辟一条能在社会和国家两个主体之间通行无碍的反腐机制,以更好地惩治腐败犯罪。

政治、法律归结为上层建筑,它们由经济基础决定,因此腐败对经济领域的影响才是所有领域中最根本和最核心的部分。腐败对经济的影响不是单向的、确定性的影响,这一点在许多学者的研究成果中得到了印证。Kaufman and Wei(1999)、Ali and Isse(2003)、Anoruo et al.(2005)研究认为腐败会给一国经济增长的轮胎装上减速带,使经济增长减速。Beenstock(1979)依据腐败的“黑箱特征”及其对市场缺陷的攻击得出推论:腐败导致经济效率的扭曲和损失。Hillman and Katz(1987)、Khan(1996)、Lien(1990)表达了同样的观点,但是他们据以得出“腐败导致经济效率损失”结论的依据有所不同,分别是寻租理论、新古典经济学、差别待遇模型。

腐败对经济发展的阻碍作用毋庸置疑,然而腐败与经济发展之间并非只有这一种单向的、确定性的关系。Lui(1985)通过“排队模型”论证了腐败对资源配置的正向激励功能。Egger and Winner(2005)认为如果腐败产生的收益(例如官员收入增加、企业因行贿而获得便利)大于腐败产生的成本(例如非行贿企业承受的损失),则腐败于经济发展有利。同时Egger and Winner(2005)实证检验了自己的观点:腐败对FDI产生了促进作用。Leff(1964)、Huntington(1968)、Rock and Bonnett(2004)表达了类似的观点,被统称为“有效腐败论”。腐败与经济发展之间的不确定性关系体现最充分的研究方向是腐败与收入分配。Husted(1999)、王立勇等(2014)研究认为腐败与收入分配差距之间存在相互的因果关系,且这种因果关系并非只有Gymiah(2002)、Rose(1978)、Porta et al.(1999)、Olken(2006)等学者发现的线性形式,Li et al.(2000)、Deininger and Squire(1996)等学者研究发现腐败与收入分配差距之间的关系还存在倒U型的非线性形式。

纵览现有的文献,虽然以腐败与经济发展为主题的文献以海量计,但是鲜见文献在腐败与经济发展的大框架下探讨腐败与税收增长的关系。腐败究竟会对税收增长产生怎样的影响?是直接影响还是间接影响?影响程度有多大?解答这一系列问题既可以在理论上完善腐败与经济发展的关系体系以及挖掘税收增长的深层次规律,还可以给反腐败新形势的出现提供现实溯源。

税收增长的过程是一个类似于经济增长的过程,同样可以用生产函数来描述。将三次产业产值、企业盈利、税务部门的人力及物力等视为投入,将税收收入视为产出,生产函数描述的投入—产出过程在税收增长过程中得到完全体现(王德祥和李建军,2009);吕冰洋和李峰,2007;崔兴芳等,2006)。因此,我们将税收增长过程理解为税收的生产过程,投入要素为经济总量(影响税基)、企业盈利(影响税基)、税务部门税务人员总数(反映税收征管强度),分别用G、P、S来表示,产出为税收收入,用Y表示。同时考虑到两种情况:①腐败具有扩散效应[6](Manski,2000;魏锋,2010;陈刚,2013),因而一个部门的腐败不但会影响本部门的税收,而且会影响其他部门的税收;②腐败部门与不存在腐败的部门之间会产生生产效率的差异(Shleifer and Vishny,1993;Beenstock,1979;Hillman and Katz,1987;Khan,1996;Lien,1990),因而腐败部门与不存在腐败的部门之间的税收也会产生差异[7]。菲德模型(Feder,1983)给我们提供了一个很好的分析工具。

菲德模型最初应用于分析出口对经济增长的作用,后来延伸到很多领域。该模型将整个社会划分为两个部门,分别建立生产函数,通过两个部门生产函数的联立对参数的外溢效应(我们称之为扩散效应)进行分析。遵循菲德模型的理论框架,我们将整个社会分成两个部门:腐败部门和不存在腐败的部门。两个部门的税收生产方程如下:

其中,C表示腐败部门的税收,T表示不存在腐败的部门的税收,G、P、S是税收生产过程中的三种基本投入要素,即经济总量、企业盈利、税务部门税收人员总数,下标c表示腐败部门的要素投入,下标t表示不存在腐败的部门的要素投入。式(2)暗含的假设是:腐败部门的税收(C)会影响社会中其他部门的税收(T)。经济总量(G)、企业盈利(P)、税务部门税收人员总数(S)如下:

社会总税收(Y)等于两个部门税收之和:

在菲德模型框架中,不同部门要素边际产出的相互关系如下:

其中,fg、fp、fs分别表示腐败部门经济总量、企业盈利、税务部门税收人员总数三种要素的边际产出,hg、hp、hs分别表示不存在腐败的部门的经济总量、企业盈利、税务部门税收人员总数三种要素的边际产出。δ是腐败部门和不存在腐败的部门之间相对边际税收产出的差异,大于0、小于0、等于0都有可能。δ<0意味着腐败部门的边际税收产出比不存在腐败的部门的边际税收产出低。

联立式(1)至式(7),可以得出我们需要的回归方程:

式(8)中,γ既涵盖了两个部门之间要素的边际税收产出的差异,也涵盖了腐败的扩散效应。为了对腐败的扩散效应和要素相对边际税收产出的差异(δ)进行分别估计,我们在菲德模型的框架里假设不存在腐败的部门的税收产出弹性不变,于是有:

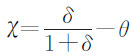

式(9)中θ为腐败扩散效应的参数,对式(9)求导可得:

联立式(8)、(9)、(10)可得:

对式(11)做进一步调整,可得:

在式(8)和式(12)中加入常数项和误差项便可得到如下两个计量模型:

其中,i为截面,本文选取的截面变量为中国30个省级行政区(不包括西藏、香港、澳门、台湾[8])。t为时间,本文选取的时间变量为1978—2012年。A为常数项,ε为误差项, 。式(13)和式(14)即本文在菲德模型的理论框架下最终确定的用以进行实证检验的计量模型[9]。

。式(13)和式(14)即本文在菲德模型的理论框架下最终确定的用以进行实证检验的计量模型[9]。

本文选取的样本为中国30个省级行政区1978—2012年的面板数据。数据来源于中国经济与社会发展统计数据库。Y为各个地区的总税收,G为各个地区的GDP(进行平减处理,剔除价格因素的影响),dG为各个地区当年的GDP增量, 的取值为各个地区当年的企业盈利增长率(对企业盈利按照当年的消费价格指数进行平减处理,从而得到实际增长率),

的取值为各个地区当年的企业盈利增长率(对企业盈利按照当年的消费价格指数进行平减处理,从而得到实际增长率), 的取值为各个地区当年的税务部门税收人员总数的增长率。由于各类统计年鉴及数据库中并没有腐败部门税收的统计,对于C的取值我们采取的一个方法是:首先,估计各个地区的腐败程度(表达为一个比例的形式),然后用腐败程度作为划分腐败部门与不存在腐败的部门之间的界线,于是总税收乘以腐败程度的比例所得到的值可视为各地区腐败部门税收的估计值。对于腐败程度的估计,Mauro(1995)、Knack(2006)、Glaeser and Saks(2006)、Dincer and Gunalp(2008)、陈刚和李树(2010)、魏锋(2010)等学者已经做了探索,在综合比较的基础上,我们参照陈刚和李树(2010)的做法,用各地区每年的检察院立案侦查贪污受贿、渎职案件涉案人数与公职人员数之比作为腐败程度的衡量指标。总税收与腐败程度的乘积即各地区相应年份的腐败部门税收(即C值)。各变量的描述性统计见表1。

的取值为各个地区当年的税务部门税收人员总数的增长率。由于各类统计年鉴及数据库中并没有腐败部门税收的统计,对于C的取值我们采取的一个方法是:首先,估计各个地区的腐败程度(表达为一个比例的形式),然后用腐败程度作为划分腐败部门与不存在腐败的部门之间的界线,于是总税收乘以腐败程度的比例所得到的值可视为各地区腐败部门税收的估计值。对于腐败程度的估计,Mauro(1995)、Knack(2006)、Glaeser and Saks(2006)、Dincer and Gunalp(2008)、陈刚和李树(2010)、魏锋(2010)等学者已经做了探索,在综合比较的基础上,我们参照陈刚和李树(2010)的做法,用各地区每年的检察院立案侦查贪污受贿、渎职案件涉案人数与公职人员数之比作为腐败程度的衡量指标。总税收与腐败程度的乘积即各地区相应年份的腐败部门税收(即C值)。各变量的描述性统计见表1。

表1 各变量的描述性统计

数据来源:中国经济与社会发展统计数据库。

为了全面分析腐败对税收增长的影响,我们将样本划分为四个子样本,即全国总体、东部地区、中部地区、西部地区,分两个时间段(1978—1993年、1994—2012年)进行实证检验。之所以划分为两个时间段,是考虑到1994年分税制实施是我国税收增长过程中一个重大的转折点。使用Stata 12.0软件进行计量分析得出的回归结果见表2。

表2 对式(13)的回归结果

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的显著性水平显著,()里的值为P值。

(1)无论是全国总体,还是东部地区、中部地区、西部地区,无论是1978—1993年,还是1994—2012年,γ的估计值都为负,并且显著。这表明,腐败对税收增长产生了显著的抑制作用,这种抑制作用在不同时间段、不同地区表现出了一致性。仔细观察γ值还可以发现:西部地区的抑制作用最为明显,东部地区的抑制作用最轻微(两个时间段,西部地区γ的估计值分别为-0.043、-0.089,东部地区γ的估计值分别为-0.015、-0.027)。这表明在区域分布上,腐败对税收增长的抑制作用与经济发达程度呈反相关关系,经济越发达的区域,腐败对税收增长的抑制作用越小。此外,还可以进一步发现:在时间分布上,后一个时间段(1994—2012年)腐败对税收增长的抑制作用明显比前一个时间段(1978—1993年)强烈。前一个时间段,东部地区、中部地区、西部地区、全国总体的γ估计值分别为-0.015、-0.036、-0.043、-0.028,后一个时间段东部地区、中部地区、西部地区、全国总体的γ估计值分别为-0.027、-0.047、-0.089、-0.049。这个结果给我们发出了一个警示:腐败对税收增长、经济增长的危害正在不断发酵,整治腐败已经刻不容缓!

(2)在税收增长的要素投入中,企业盈利( )的弹性值最大,税务部门税收人员总数的弹性值最小,1978—1993年东部地区、中部地区、西部地区、全国总体的β估计值分别为0.537、0.436、0.628、0.376,1994—2012年东部地区、中部地区、西部地区、全国总体的β估计值分别为0.729、0.596、0.539、0.538。这个结果与现实情况相符:企业是税收的最重要贡献者。税务部门税收人员总数的弹性值虽然不大,但是仍然显著,这告诉我们税收征管是影响税收增加的重要因素。

)的弹性值最大,税务部门税收人员总数的弹性值最小,1978—1993年东部地区、中部地区、西部地区、全国总体的β估计值分别为0.537、0.436、0.628、0.376,1994—2012年东部地区、中部地区、西部地区、全国总体的β估计值分别为0.729、0.596、0.539、0.538。这个结果与现实情况相符:企业是税收的最重要贡献者。税务部门税收人员总数的弹性值虽然不大,但是仍然显著,这告诉我们税收征管是影响税收增加的重要因素。

(3)从时间段来看,后一个时间段的系数估计值的绝对值相较前一个时间段有不同幅度的上扬。尽管弹性值各不相同,经济总量、企业盈利、税务部门税收人员总数对税收增长都产生了显著的促进作用,这意味着分税制改革强化了税收投入要素的边际税收产出能力。与此同时,腐败对税收增长的抑制作用也被分税制改革放大,腐败对税收增长的制约日益严峻。

表3 对式(14)的估计结果

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的显著性水平显著,()里的值为P值。

表3显示的实证检验结果主要有以下几点:

(1)在两个时间段、所有地区的样本估计中,腐败的扩散效应θ的估计值均为负,并且显著。1978—1993年,东部地区、中部地区、西部地区、全国总体的θ估计值分别为-0.023、-0.017、-0.016、-0.021;1994—2012年,东部地区、中部地区、西部地区、全国总体的θ估计值分别为-0.031、-0.021、-0.024、-0.028。负的扩散效应表明腐败对其他部门的税收增长产生了抑制作用。

(2)分区域考察腐败的扩散效应发现,东部地区腐败的扩散效应最强劲,西部地区腐败的扩散效应最轻微。两个时间段,东部地区的θ估计值分别为-0.023、-0.031,西部地区θ估计值分别为-0.021、-0.024。这个结果反映的一个问题是:经济发达的地区,腐败的传播能力较之经济落后地区更强,扩散效应也更强劲,腐败对其他部门税收增长的抑制作用更为恶劣。

(3)分时间段考察腐败的扩散效应发现:分税制改革之后腐败的扩散效应较之分税制改革之前更为强劲。同一区域,1994—2012年的θ估计值较之1978—1993年的θ估计值绝对值更大(例如全国总体1978—1993年的θ估计值为-0.021,1994—2012年的θ估计值为-0.028)。这一结果表明:腐败的扩散效应在时间维度上为一条逐步上升的曲线。

表4 式(14)不同时期不同区域的样本数据的条件值

根据Belsley et al.(1980)的判断标准,当条件值小于20时,多重共线性问题不会对估计结果产生明显的影响,此时多重共线性问题可以忽略不计。表4的结果显示,式(14)不同时期、不同区域的样本数据的条件值都在20以内,因此可以认为多重共线性问题可以被忽略,我们根据表3中的结果对要素边际税收产出的相对差异δ直接进行估计可以得到可信度较高的结果。δ的估计值见表5。

表5 对要素边际税收产出的相对差异(δ)的估计

表5中的结果显示,δ值在所有样本中皆为负,这意味着腐败部门的边际税收产出比不存在腐败的部门的边际税收产出低,这给反腐败提供了一个重要的理论依据:增加税收。与此同时,表5反映出来的另一个情况是:分税制改革之后,腐败部门与不存在腐败的部门之间的要素边际税收产出相对差异出现了扩大化的趋势。这意味着遏制腐败的形势日益严峻。

本文将税收增长过程解读为税收的生产过程,投入要素为经济总量、企业盈利、税务部门税务人员总数,产出为税收收入。以此为逻辑起点,引入菲德模型建立分析腐败影响税收增长的理论框架。在菲德模型的理论框架下,推导出了两个回归方程,以检验腐败对税收增长的全部作用和扩散效应。

以全国30个省级行政区1978—2012年的面板数据为样本,分时间段(将样本在时间段上划分为分税制改革前和改革后)、分区域(将样本在截面上划分为东部地区、中部地区、西部地区、全国总体)实证检验腐败对税收增长的全部作用和扩散效应。

对腐败的全部作用进行检验的结果是:腐败对税收增长产生了显著的负向影响;在同一时间段,西部地区较之东部地区腐败的负向影响程度更甚;分税制改革之后较改革之前,腐败的负向影响程度更甚。这给我们的启示是:腐败对税收增长的抑制作用随着时间的推移愈发恶劣,反腐的形势愈发严峻。在同一时期,经济发达的地区(东部地区)较之经济落后地区(西部地区)腐败的抑制作用较为轻微,这给遏制腐败提供了一个有效途径:提升信息化程度。经济发达的地区往往意味着信息化程度较高,经济土壤在信息化的阳光照射之下起到了“消毒杀菌”的效果,滋生腐败“细菌”的可能性大大降低。

对腐败的扩散效应进行检验的结果是:腐败部门对其他部门的税收增长产生了显著的负向扩散效应;同一时间段,腐败的扩散效应在东部地区最为强劲,在西部地区最弱;从时间段来看,分税制改革之后腐败的扩散效应较分税制改革之前更为强劲。这给我们的启示是:负的扩散效应表明腐败不仅会对本部门的税收增长产生抑制作用,而且会将这种抑制作用扩散到其他部门,抑制其他部门的税收增长;同一时期,经济发达的地区较落后地区更容易使腐败的扩散效应得以显现;随着时间的推移,腐败的扩散效应愈发恶劣,这给加大遏制腐败的力度提供了更深层次的理论依据。

本文对要素投入的边际税收产出相对差异(δ)进行了估计,估计的结果是:要素的边际税收产出相对差异(δ)在所有的样本中都为负,并且分税制改革之后的δ较分税制改革之前有扩大的趋势。这给我们的启示是:腐败部门的边际税收产出比不存在腐败的部门低,而且这种差距随着时间的推移在持续扩大。

[1]Gabriella R M,Robert W J. Sources of corruption:A cross-country study. British Journal of Political Science,2002,32(1):167.

[2]Sung H E. Democracy and political corruption:A cross-national comparison. Crime,Law and Social Change,2004,41:181.

[3]雷霆.民主政治建设治理腐败功能与制度安排论析.河南大学学报(社会科学版),2014,54(2):22—28.

[4]龚蔚红,李虎.民主与腐败治理:一个经验研究综述.浙江社会科学,2012(2):67—73.

[5]郭理蓉,孟祥微.自媒体时代反腐败的社会机制及其与国家机制的衔接.北京师范大学学报(社会科学版),2014(2):116—122.

[6]Kaufman D,Wei S J.Does “grease money” speed up the wheels of commerce?NBER Working Paper,1999,7093 .

[7]Ali A M,Isse H S. Determinants of economic corruption:A cross-country comparison. Cato Journal,2003,22:49-66.

[8]Anoruo E,Thacker S. Do neoliberal policies deter political corruption?International Organization,2005,59:233-254.

[9]Beenstock M. Corruption and development .World Development,1979,7(1):15-24.

[10]Hillman A L,Katz E. Hierarchical structure and the social costs of bries and transfers. Journal of Public Economics,1987,34:42-129.

[11]Khan M H. The efficiency implications of corruption. Journal of International Development,1996,8(5):96-683.

[12]Lien D D. Corruption and allocation efficiency. Journal of Development Economics,1990,33:64-153.

[13]Lui F T. An equilibrium queuing model of bribery. Journal of Political Economy,1985,93(4):81-760.

[14]Egger P,Winner H. Evidence on corruption as an incentive for foreign direct investment. European Journal of Political Economy,2005,21(4):932-952.

[15]Leff N. Economic development through bureaucratic corruption. American Behavioral Scientist,1964,8(3):8-14.

[16]Huntington S. Political order in changing societies. New Haven:Yale University Press,1968.

[17]Rock M T,Bonnett H. The comparative politics of corruption:Accounting for the East Asian paradox in empirical studies of corruption,growth and investment. World Development,2004,32:999-1017.

[18]Husted B W. Wealth,culture and corruption. Journal of International Business Studies,1999,30(2).

[19]王立勇,陈杰,高伟.中国地方官员腐败与收入差距关系之谜:经验分析与理论解释.宏观经济研究,2014(3):84—93.

[20]Gymiah B K. Corruption,economic growth,and income inequality in Africa. Economics of Governance,2002,3(3).

[21]Rose A S. Corruption:A study of political economy. New York:Academic Press,1978.

[22]La Porta R,Lopez De S F,Shleifer A,Vishny R W. The quality of government. Journal of Law,Economics and Organization,1999,15(1).

[23]Olken B A.Corruption and the costs of redistribution:Micro evidence from Indonesia. Journal of Public Economics,2006,90(4-5):853-870.

[24]Li H,Xu L C,Zou H. Corruption,income distribution,and growth. Economics and Politics,2000,12(2):155-182.

[25]Deininger K,Squire L. Measuring income inequality:A new data base. World Bank Economic Review,1996,10(3).

[26]王德祥,李建军.我国税收征管效率及其影响因素——基于随机前沿分析(SFA)技术的实证研究.数量经济技术经济研究,2009(4):152—160.

[27]吕冰洋,李峰.中国税收超GDP增长之谜的实证解释.财贸经济,2007(3):26—36.

[28]崔兴芳,樊勇,吕冰洋.税收征管效率提高测算及对税收增长的影响.税务研究,2006(4):7—11.

[29]Manski C. Economic analysis of social interactions. Journal of Economic Perspectives,2000,14(3):36-115.

[30]魏锋.中国省域腐败邻居效应的实证研究.经济社会体制比较,2010(4):101—109.

[31]陈刚.上行下效:高官腐败的示范效应研究.经济社会体制比较,2013(2):155—163.

[32]Shleifer A,Vishny R B. Corruption. Quarterly Journal of Economics,1993,CVI II:599-617.

[33]Feder G. On exports and economic growth. Journal of Development Economics,1983,12:59-73.

[34]Mauro P. Corruption and growth. Quarterly Journal of Economics,1995,110:31-308.

[35]Knack S. Measuring corruption in Eastern Europe and Central Asia:A critique of the cross-country indicators. World Bank Policy Research Paper,2006,3698.

[36]Glaeser E L,Saks R E. Corruption in America. Journal of Public Economics,2006,90:1053-1072.

[37]Dincer O C,Gunalp B. Corruption,income inequality,and poverty in United States. FEEM Working Paper,2008,54.

[38]陈刚,李树.中国的腐败、收入差距和收入分配. 经济科学,2010(2):55—68.

[39]Belsley D,Kuh E,Welsch R. Regression Diagnostics. New York:John Wiley & Sons,Inc.,1980.

注释

[1]本文已发表在《江汉学术》2015年第1期。

[2]2012年11月17日,习近平在十八届中共中央政治局第一次集体学习时的讲话(摘录)。

[3]2013年1月22日,习近平在中国共产党第十八届中央纪律检查委员会第二次全体会议上的讲话(摘录)。

[4]2014年1月14日,习近平在中国共产党第十八届中央纪律检查委员会第三次全体会议上的讲话(摘录)。

[5]详情请参见中国网—中国政协:http://cppcc.china.com.cn/2014-02/27/content_31611710_6.htm。

[6]或者称之为传染效应、示范效应、邻居效应。

[7]部门生产效率的差异导致部门之间的税基出现差异,进而导致税收的差异。

[8]西藏因为样本数据缺失严重,被排除在样本范围之外,香港、澳门、台湾因为经济体制不同于中国其他地区,也被排除。重庆在1997年直辖,1997年之前的数据用四川省重庆市的数据代替。

[9]必须承认,菲德模型存在一些缺陷:模型将整个社会简化为两个部门,不存在腐败的部门的税收既受本部门税收生产要素的影响,还受腐败部门税收的影响,因此模型暗含的假定“腐败部门对社会中其他部门的扩散效应在同一时间产生”,与现实情况存在差异。此外,模型假定不同地区的生产函数及生产函数中的参数相同,尤其是不同地区的δ(相对边际税收产出差异)相同,这也与现实存在差距。为了弥补这些差距,我们选取时间段较长的面板数据进行估计。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。