陈 杰 郝前进

(上海财经大学)

一、引 言

21世纪以来,伴随工业化进程和城市化进程的快速推进,我国城市的地域规模和人口规模都在急剧膨胀。2000年我国城镇人口为4.59亿,而2012年末我国城镇人口为7.12亿,这12年间城镇人口累计增长55%,年均新增城镇人口近2 000万;城镇化率也从36.2%上升到52.6%,年均提高1.3个百分点。相比发达国家和其他发展中国家,中国城市化具有诸多特殊性。其中广受关注的是,中国快速城市化进程中,一方面具有大量城郊农民因为征地而“被动城市化”的特征(章光日、顾朝林,2006),另一方面大量城乡迁移人口及城市间流动人口因户籍等因素而不能在所在城市长期定居,城市化具有“伪城市化”或“半城市化”的特征(王春光,2006)。与此同时,中国的快速城市化伴随着产业结构的转型升级、经济全球化、大量的老城改造和新城建设(仇保兴,2007;王小鲁,2010;陆铭、向宽虎等,2011)。由此,大量的外来人口涌入城市,各种社会背景不同和经济资源能力迥异的群体在城市中交汇聚集,中国城市社会分层现象急剧发生(刘欣,2003;李强,2005)。某种程度上说,在市场经济环境下和经济全球化格局下,中国城市居民的社会分层加剧在所难免(李强,2006)。但某种程度上说,比关注社会分层话题更有意义的是去关注城市多元对立人群,尤其是户籍与非户籍、有工作与失业、高学历与低学历、高收入群体与中低收入群体,他们之间是否存在良好的社会融合,而这才是城市社会和谐发展所面临的最重要挑战(张文宏、雷开春,2008)。

本文关注的是基于住房视角的社会分层和社会分异。国内外文献都有发现,人群内部和人群彼此之间的社会阶层身份认同感,往往直接会通过居住空间的选择而表现出来(刘精明、李路路,2005)。还有学者指出,中国城市化进程本身就可以看做是一个居住空间再生产和居住空间权利再分配的过程(陈映芳,2008)。为此,基于住房视角的城市社会分层研究近年来吸引了国内学界的不少关注(边燕杰、刘勇利,2005;廖邦固、徐建刚等,2012;刘祖云、毛小平,2012)。更具体而言,在国外理论和经验文献中,居住隔离——不同人群之间在居住空间上的分异,已经被广泛认为不是简单的住房分层,而是对于社会阶层固化、社会分裂、贫富差距拉大以及贫困陷阱的形成等都有很重要的刺激作用(Cutler and Glaeser,1997),即对社会和谐和经济发展诸多方面都具有显著负面影响(Massey et al.,1991)。为此不同群体居民之间的居住融合程度如何,直接关系社会融合和社会和谐程度。

在这个主题之中,我们尤其关注非本地户籍人口与本地户籍人口之间的居住隔离情况。文献指出,非本地户籍人口,尤其来自乡村的流动性移民——农民工,在进入城市伊始,由于经济能力、信息收集以及语言、文化、习俗、价值观念等方面的差异以及流入地的制度障碍或主观歧视(王春光,2006),他们中绝大多数都会经历一个居住隔离过程——即居住空间上与本地居民严重分离。国内已经有不少文献开始关注到中国大城市中的居住隔离情况,并依据不同时期的数据对不同城市进行了一些测度(李志刚、吴缚龙,2006;孙斌栋、吴雅菲,2008;黄友琴、易成栋,2009;陈钊、陆铭等,2012)。然而,由于我国正在经历快速城市化进程,城市居住隔离的发展变动大,不同城市之间的差异性也大,为此经常需要最新的实证研究来对相关信息进行更新和对相关理论知识进行发展。

本文首先对国内外居住隔离的相关实证文献进行总结性评述,然后利用最新的第六次人口普查(2010年)的微观数据,从户籍、学历、就业和年龄结构等多维度对上海居住隔离情况进行最新评估,并与之前文献的结果进行了对照分析。我们发现,随着2000年以来住房市场化程度加深和产业结构变迁,上海居住隔离情况正在加快,尤其户籍人口与非户籍人口之间的居住隔离已经比较严重,正在成为城市社会管理的新挑战。由此我们展开一系列政策评论和对策建议。

二、居住隔离研究综述

(一)居住空间隔离的概念和定义

所谓“居住隔离”(residential segregation),又被称为“空间分异”(spatial separation),是指基于肤色、户籍、职业、教育水平、生活习惯、文化水准或财富差异等人口特征关系而相区别的人群,同类或类似的人群相对聚居于特定地区,不相类似的人群则在居住空间上彼此分开(Massey and Denton,1988;Massey et al.,1996)。

居住隔离这个概念之所以重要,是因为与社会学中十分重要的“社会分层”(social stratification)和“社会分异”(social segregation)等概念都密切相关。社会分层概念重在强调人群的差异性并以此构建阶层划分(Parsons,1940;Rosenfeld,1951),但人群和阶层的差异性可以是客观中立的(李强,2005),为此基于住房的社会分层分析本身并不带有太多价值判断(边燕杰、刘勇利,2005;刘祖云、毛小平,2012)。而社会分异则突出各阶层、各职业人群之间在社会交往中的割裂和相互排斥(Park,1915;van Kempen,1994),则从概念上就带有较强的价值判断;这直接导致基于居住空间差异性的社会分异——居住隔离,从这个概念出现一开始就带有强烈的负面价值判断(Park,1915;Burgess,1928;Taeuber,1965)。

(二)居住隔离的度量

关于居住隔离衡量的指标度量文献有很长的历史(Duncan and Duncan,1955)。Massey和Denton(1988)提出从五个空间维度来衡量居住隔离:均质性(evenness)、接触性(exposure)、集中性(concentration/isolation)、向心性(centralization)、集聚性(clustering)。具体而言,“均质性”指的是不同群体在城市中人口分布的均匀程度,“邻近性”衡量两个群体接触、交往和互动的可能性,“集中性”衡量少数群体占据区域内空间的数量,“向心化”指的是少数群体集中居住在城市中心的程度,“集聚性”衡量少数群体在区域内居住不对称或不成比例的程度。

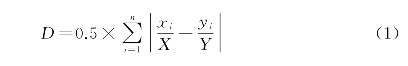

在文献中,分异性指数(dissimilarity index)是最常用来衡量居住隔离程度的指标,为此也称为居住隔离D指数,由Duncan和Duncan(1955)提出。居住分异指数的直观含义是,从“均质性”的维度来看,为了实现人群居住均匀分布而需要重新空间定位的少数群体的比例。居住分异指数的定义式如式(1):

上式中,假设一个城市n个区域单元中分别有群体1和2居住,x i和y i分别是区域单元i中群体1和群体2的人数,X和Y分别是全市群体1和群体2的总人数。居住分异指数取值在0和1之间,如果分异指数为0,则代表完全两类人群在全市均匀分布,即所有区域单元内的群体1和群体2的相对比例都与全市比例相同;如果分异指数为1,则代表两个人群完全隔离,居住空间毫无交集;如果分异指数为0.30,则代表全市范围内的群体1需要有30%的人(或群体2要有30%,居住隔离指数都具有对称性),进行搬迁来实现居住的均匀性分布。

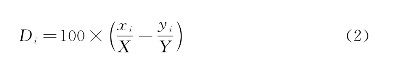

但上述居住分异指数只能衡量居住隔离的整体情况,也就是一个城市只能有一个居住分异指数,这在实际研究中具有很多局限性。最新的研究开始提倡,把居住分异指数区分为整体(global)分异指数和局部(local)分异指数,这样,一个城市内部每个区域单位都能有一个对本区域居住隔离情况的度量,以揭示城市内部不同区域之间居住隔离的差别性(Wong,1996;2008)。局部居住分异指数的计算公式如下:

局部D i指数表现的是区域i内两个群体的相互居住隔离程度,其取值范围从-100到100。取值为0,则表示两个群体人数按全市人口比例在本居住单元内均匀分布。也就是说,群体1在本区域单元内见到群体2的概率,和在全市范围内群体1见到群体2的概率是一样的。如果局部D i指数大于0,则意味着本区域单元内群体1相对群体2而言,在本地更加过度聚居(more over-concentrated),或说“超配”(over-represented);局部D i指数小于0,则反之。而-100和100表示两个群体完全隔离的两个极端情况,比如100代表全市的群体1全部聚居在本社区而群体2则一个都没有,-100则表示全市的群体1完全聚居在本社区而群体2则一个都没有。

(三)欧美的城市居住隔离

Park(1915)注意到20世纪初的欧美大城市,已经普遍存在大量由单一少数种族/社会阶层构成的“城中城”,代表性如旧金山的唐人街、纽约黑人聚居的布鲁克林区、伦敦东部的工人区等。Park(1915)由此感叹,这些“城中城”之独立完备和与世隔绝,就仿佛一个个旧世纪的乡村一样(Park,1915:595)。在20世纪初的美国,白人和黑人之间因为种族隔离和种族歧视政策造成的居住隔离十分醒目,但Burgress(1928)已经注意到居住隔离也会产生于其他少数种族和主流种族之间,同时还会来自收入、教育等其他社会阶层分化因素。

在当代欧美城市居住隔离研究中,一般根据居住分异D指数来划分居住隔离程度,在0—0.3之间则认为是居住隔离较轻微,0.3—0.6为中等,0.6以上则认为是严重(Massey and Denton,1988;Massey et al.,1996)。根据美国人口统计署基于人口普查的研究(Iceland et al.,2002),2000年全美黑人和白人之间的居住分异指数(分析单元为都市圈,下同)达到0.640,比1980年的0.727和1990年的0.678有所下降,但仍然处于高位。2000年西班牙—拉美裔与白人的居住分异指数也比较高,达到0.509,与1980和1990年基本持平。然而,2000年亚洲人与白人之间的居住分异指数就只有0.411,印第安人与白人之间的居住分异指数更只有0.333。Massey等(2009)分析了1900—2000年长周期的种族之间居住隔离演变,对2000年的情况得到相似的结论。但发现如果用州作为分析单位,则黑人的居住隔离程度自1940年以来出现明显下降,但如果用郡为分析单位,则1940年以来下降很少,而如果城市或更小的居住单位(tract)为分析单位,1960年以来反而有所上升。说明二战后,尤其20世纪60年代黑人民权运动后,美国黑人的居住隔离虽然在州层面得到缓解,但城市和社区层面反而更加突出,黑人虽然遍布全国,但越发集中到个别大城市的个别社区中。

(四)中国的城市居住隔离

我国学者关于居住隔离的研究起步较晚,始于20世纪90年代后半期。早期这方面的代表作包括:杜德斌、崔裴等(1996)对五类人口居住空间选择差异性的理论分析和基于深圳蛇口工业区的案例分析;吴启焰、崔功豪(1999)对南京六类人群居住空间分异格局的研究。

进入21世纪以来,随着城市人口流动加快和住房市场化程度加深,城市内部居住隔离的现象日益显现,这方面研究文献增加很快。其中较多地集中在对上海居住隔离情况的研究。如李志刚、吴缚龙(2006)以第五次人口普查(2000年)的抽样数据考察了上海的居住空间分异情况,研究发现,以户籍为人群划分标准,不管在居委会还是在街道尺度上,无论是考察个人还是户主,上海2000年全市居住分异指数仅在0.20—0.28之间。他们由此认为,上海2000年并不存在严重的外来人口居住隔离。孙斌栋、吴雅菲(2008)利用2006—2007年的上海住房租赁价格数据,研究发现,上海最低收入与最高收入这两个阶层的居住空间分异D指数分别为0.56与0.87,明显地高于中间收入阶层(0.35左右)。他们就此提出,中国城市社会结构中的底层聚居现象比较明显,而顶层社会则处于十分严重的隔离状态,中等收入阶层的分布则较为均衡。陈钊等(2012)根据对2006—2007年间上海部分市区49个小区的1 574户家庭抽样数据计算出的户籍与非户籍居民的居住分异指数为0.25,居住隔离程度仍然并不高。但由于抽样规模较小,并且相对集中在市区,这个结果可能低估了当时上海居住隔离情况。

在国内其他城市居住隔离的研究方面,报道比较多的是广州和武汉两个城市。袁媛、许学强(2008)研究发现,广州市1990年街道层面外来人口平均居住分异指数是0.268,2000年为0.378,尚不存在严重的居住隔离。黄友琴、易成栋(2009)利用五普抽样数据对武汉市所做的研究显示,2000年武汉市区外来移民相对本地市民的居住分异指数在0.20—0.25之间,但各区之间差别较大,近郊区外来移民居住隔离程度严重,达到0.51—0.62之高。

总体而言,国内已经开展了较为深入的居住隔离研究,但实证研究仍然较少,而且数据规模较小或者较老,不足以反映最新的居住隔离演变动态。同时,国内基于学历、就业和年龄角度的居住隔离研究,还基本没有。

三、基于上海“六普”数据的实证分析

(一)数据来源说明与基本描述

本文实证分析利用的数据是第六次人口普查(2010年)上海全市街道(镇)层面和居委会(村委会)层面的人口汇总数据,“六普”一共涉及230个街道(镇)和5 432个居委会(村委会)。在街道(镇)层面可知的人口特征变量包括户籍、受教育程度、是否工作、年龄段,但居委会(村委会)层面就只能知道户籍情况。

街道(镇)层面的居民,从户籍和常住角度可区分为有交叉关系的四类人群——户籍人口、外来人口、户籍常住人口、外来常住人口,外来人口包含外来常住人口(居住半年以上),而户籍人口则与户籍常住人口则互相不包含。因为本街道户籍人口可以不在本街道实际居住,甚至不在上海市居住,而在本街道实际居住的户籍常住人口也可能户籍并不在本街道(虽然是上海户籍),即所谓“人户分离”。本街道的户籍常住人口和外来常住人口合起来就是本街道常住人口。从研究居住隔离角度,有意义的是研究户籍常住人口和外来常住人口的空间分布,而不常住本地的户籍人口在这里就显得没有太多研究价值。

在我们的数据库中,对于街道层面的居民,还可以知道其户籍是农业户口还是非农户口(城市户口),所以我们可以分析四类常住人群的空间分异:本地城市户籍常住人口、本地农业户籍常住人口、外地城市户籍常住人口和外地农业户籍常住人口。

从第六次人口普查数据汇总情况来看,2010年上海市共有常住人口2 308万,其中外来常住人口(非本地户籍人口)为897.7万人,占当年上海常住人口的39%,这个数字比2000年增加591.96万人,年均增长11.4%。分区域来看,2010年上海外环内共有外来常住人口312.91万人,占到该区域常住人口1 103.91万人的28.3%,该比例低于全市平均水平,这说明外来人口更多地居住在外环以外的非市中心区域。

(二)整体居住隔离的统计测度与分析

1.户籍居住隔离

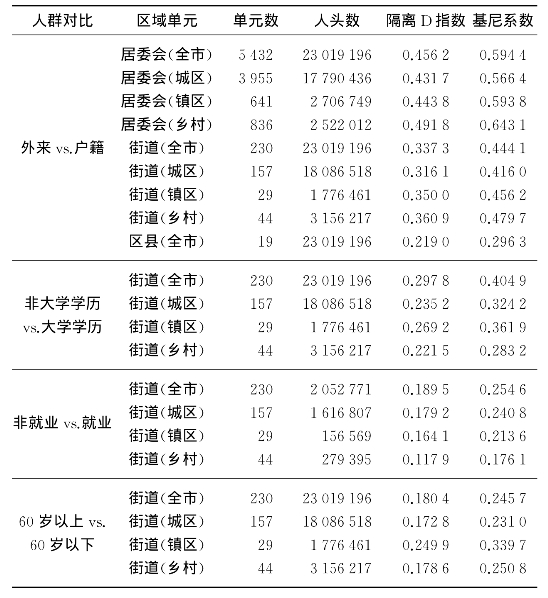

户籍视角的居住隔离是本文研究重点,也作为本部分讨论起点。如果以居委会为计算单元,2010年上海全市范围内的户籍居住分异指数为0.456 2;分区域来看,城区的户籍居住隔离程度最低,居住分异指数为0.431 7,镇区的户籍居住隔离程度较高,居住分异指数为0.443 8,乡村的户籍居住隔离程度最高,居住分异指数达到0.491 8。而基于街道单元计算出来的户籍居住分异指数为0.337 3,同样也是城区最低,镇区稍高,而乡村最高。而如果用区县作为计算单元,户籍居住分异指数则只有0.219 0。一般认为,居住分异小于0.3,居住隔离程度较轻,0.3—0.6之间则中等,0.6以上为严重(Massey et al.,1988)。我们同时还报告了各层面和各区域居住基尼系数结果,作为辨析居住隔离程度的辅助参考。一般认为,基尼系数小于0.4,数据分布相对均匀,0.4—0.6则比较不均匀,大于0.6则为严重不均匀。

从这些数据中,我们有以下几点点评和诠释:

第一,上海的户籍居住距离程度已经较高,且近年来增长较快。2010年上海的户籍居住分异指数,无论居委会层面的0.456 2,还是街道层面的0.337 3,放眼国际,虽然与美国2000年黑人白人之间0.640的居住分异指数(都市圈层面)相比还尚有较大差距(Iceland et al.,2002),但已经十分接近美国2000年亚洲移民与白人之间0.411的居住分异指数(都市圈层面)(Iceland et al.,2002)。更关键的是,与依据“五普”对2000年所做研究结果——居委会层面户籍居住分异指数0.207和街道层面0.215(李志刚、吴缚龙,2006)相比,有了很大增长,其中街道层面的户籍居住分异指数增长了57%多,居委会层面则更增长了120%。这应该引起我们的警惕。

第二,户籍居住隔离的绝对值和增速,在微观尺度都显著高于宏观尺度。与李志刚、吴缚龙(2006)对上海2000年的研究相比,2010年的数据说明,近年来上海外来移民或非户籍人口在全市空间大尺度的分布虽然不均匀性有所增长,但各区县内的分布还相对均匀(分异指数只有0.219),而到了街道层面就开始有较大的分化,再到街道以下的尺度,居住分异就更加严重了。本文这个结果也与美国学者发现微观尺度的种族居住分异指数显著高于宏观尺度的结果相一致(Massey et al.,2009)。这提示我们,对比不同国家和地区的居住隔离程度,分异指数所依据的计算单元尺度十分重要,要在同一个尺度上才好直接对比。同时,从政策含义上说,宏观尺度的居住均匀性往往可能只是表面现象,微观尺度的居住分化和差异,是更值得深入研究、探讨原因和寻找对策的。

第三,镇区和乡村的户籍居住隔离高于城区。无论居委会、街道还是区县为计算单元,我们都一致性发现,乡村的户籍居住分异指数高于镇区,镇区又高于城区。对此,我们的诠释是,乡村和镇区的社会经济条件,相对城区而言差异性更大。部分乡镇产业活跃,低技术和劳动密集型的工作较多,同时人口社会管理较弱,住房市场管制松散,就容易形成大规模的外来人口聚居;但另外一部分镇和村集体没有吸引外来人口的产业,或当地社会管理对外来人口具有排斥性,就很少有外来人口在此居住。这个判断我们将在局部居住分异指数的分析中来进一步确认。

2.其他视角的居住隔离

户籍视角的居住隔离虽然重要,但仅仅是其中一个视角,我们还需要多重视角的研究来丰富对居住隔离的认识。但由于数据所限,户籍之外的人口特征信息,居委会层面汇总数据都没有,只有街道层面汇总数据才有,为此后面的研究都只能在街道层面展开讨论。

收入层面的居住隔离也经常是居住隔离文献中的研究热点(孙斌栋、吴雅菲,2008),对了解社会阶层分化也具有重要意义。但遗憾的是,人口普查数据中并没有收入数据。但人口普查数据中有学历方面的数据,市场经济环境下,收入与学历还是呈很高的相关性,了解学历视角的居住隔离,会有助于我们判断收入视角的居住隔离。如果非大学学历和大学学历为人群划分的依据,2010年上海全市范围内街道层面的高等学历居住分异指数为0.297 8。值得注意的是,也出现镇区比城区高的情况,不过乡村学历分异指数却是相对最低的,但三个区域的学历居住分异指数都小于全市的,这或可以说明受较高教育的人群虽然在城区/镇区/乡村的内部分布相对均匀,但因为集中在城区,而使全市出现相对较高的学历居住隔离。但总体而言,上海市整体学历居住隔离程度仍并不高,与李志刚、吴缚龙(2006)对上海2000年的研究中所发现的大学及以上的居住分异指数0.227相比来看,增加也不多。当然,我们需要警惕,因为我们的街道汇总数据是基于个人而不是户主,而即使户主是有良好教育,其同住家人尤其小孩也不一定到完成全部教育的年纪,所以可能低估了学历居住隔离的实际情况。所以依据这个结果,我们还无法推论,上海目前在居住空间格局上是否已经出现明显的穷人区和富人区的分化。

从非就业和就业人群划分视角的居住隔离,有助于发现经济活跃人士与非活跃人士之间的社会空间交往是否密切,尤其非经济活跃人士是否处于一定程度的社会空间隔绝。数据显示,2010年上海全市就业状态的居住分异指数为0.189 5,城区和乡镇都比较低。但同样由于本数据是基于个人而不是户主,所反映情况不一定能有效反映实际情况,仅做初步参考。

老年人和非老年人的居住空间分布对公共服务配置十分重要,尤其在中国加速迈入老龄化社会的背景下。我们这里测度了上海2010年基于老年人与非老年人视角的居住隔离情况,发现全市范围内这一层面的居住分异指数只有0.180 4,镇区略高,达到0.249 9。这个结果初步揭示,上海尚没有出现成片集中的老年化街道社区。但也要注意的是,上海老年人基本都是本地老人。如2010年上海外来常住人口中60岁以上人口仅只有23万,仅占该人群比例2.61%,只占上海全部60岁及以上常住人口的6.75%。为此,上海老龄化问题主要是户籍人口的老龄化。限于数据,我们目前还无法知道上海户籍老人是否出现一定程度的聚居现象。但根据上海市老龄科学研究中心发布的《2012年上海市老年人口和老龄事业监测统计信息》,2012年末上海市户籍“纯老家庭”老年人数为84.60万人,占全部户籍老年人口的23%,而独居老年人23.35万人,占全部老年人口的6.35%。这基本上说明,即使上海户籍老人,也大多数与自己子女乃至孙辈共同居住,真正的孤寡老人从比例上还不是太高。

表1 上海多维度居住隔离情况(2010)

注:就业与非就业人口是基于10%的抽样调查,所以涉及人数与普查人口数不一致。

以上是上海全市或分城区性质的整体居住隔离情况,虽然可以知道整体概况,但还不足以了解居住隔离在微观尺度的具体数值分布与空间分布情况。以下我们利用局部居住分异指数展开细化研究。

(三)局部居住分异指数的统计分布

本文中,计算户籍局部居住分异指数,以外来人口(非户籍人口)为研究群体,本地户籍人口为基准群体。所以户籍局部居住分异指数大于零,意味着本区域单元内外来人口比户籍人口更加聚居,或说超配(over-represented)——该单元内外来人口占全市外来人口比例,高于户籍人口占全市户籍人口的比例;而户籍局部居住分异指数低于零,则意味着本区域单元内户籍人口比外来人口更加聚居。

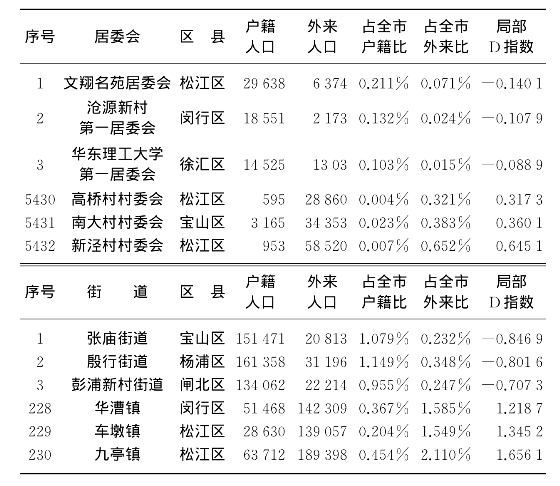

居委会层面一共有5 432个空间单位(居委会),户籍局部居住分异指数的中位数为-0.006 38,大于零的只有1 729个,占全部空间单位的31.8%。所以总体上而言,大多数,三分之二以上的,居委会是本地户籍人口的相对聚居,只有三分之一不到的居委会是外来人口相对聚居程度更高一些。但同时值得注意的是,出现户籍人口相对聚居的居委会,总体上户籍聚居程度都不高,局部居住分异指数最低才-0.140 1(该居委会户籍人口占全市户籍人口比重高于该居委会外来人口占全市外来人口比重0.140 1个百分点)。而出现外来人口相对聚居的居委会,虽然占居委会总量比重少,却相对聚居程度分化较严重,有24个居委会的局部居住分异指数高于0.140 1,最高达到0.645 1。街道层面计算出来的局部居住分异指数情况也同样如此。一共230个街道单元,户籍局部居住分异指数的中位数为-0.094 2,大于零的只有90个,占39.1%。但出现户籍人口相对聚居的街道,虽然总数较多,户籍聚居情况普遍不明显,局部居住分异指数最低才-0.846 9;而出现外来人口相对聚居的街道,虽然总数较少,外来聚居情况分化较大,有12个局部分异指数高于0.846 9,最高为1.656 1。

表2报告了基于居委会(村委会)和基于街道(镇)计算的最高三个和最低三个户籍局部居住分异指数的详情。可以看到,同样在松江区,既有户籍人口相对聚居最突出的底层居住单元(居委会),也有外来移民相对聚居排名最前三的底层居住单位中的两个(第1和第3)。这意味着,即使同一个区——更宏观尺度的居住单位,也会在微观尺度出现截然相反的居住隔离情况,而两种微观情况的共存,会对冲和抹平该宏观尺度可以度量到的居住分异情况。同时,还要注意,上海外来移民相对聚居前三名的底层居住单元都在乡村(村委会),户籍人口相对聚居的则都是在城区(居委会)。以街道层面数据来看,也同样如此。这些结果,验证了之前整体户籍居住隔离讨论中所提出的一些观点,丰富了我们对上海户籍居住隔离的层次性和差异性的认识。

表2 局部居住隔离(D指数)极端值分布

将局部居住隔离的研究扩展到其他角度。基于非高等教育还是高等教育视角,230个街道中有130个街道单位(占56.5%)的局部居住分异指数大于零,这说明更多的街道还是受非高等教育者相对聚居。基于不就业还是就业视角,有137个街道单位(占59.6%)的局部居住分异指数大于零,也说明更多的社区是非就业人士(包括儿童老人)相对聚居。可见,上海总体上是生产—生活型城市,完全以青年就业人士主导居住人口的街道在比例上并不多。基于大于60岁还是小于60岁的,有135个街道单位(占58.7%)的局部居住分异指数大于零。老年人相对聚居的社区往往是户籍人口相对聚居的地方,可以预期两者重合性较高。这三个视角,同样也是发现研究组(非高等教育/非就业/大于60岁)的相对聚居,虽然占空间单位比重高,但分化程度不高。而基准组(高等教育/就业/小于60岁)的相对聚居,虽然占空间单元总数比重不高,但分化较严重。

(四)局部居住分异指数的空间分布

我们进一步探讨各维度居住隔离的空间分布特征。从户籍局部居住分异指数在上海全市的空间分布来看,郊区和非中心城区(外环外),外来人口聚居和户籍人口聚居的街道约各有一半,外来人口聚居稍多,主要环绕中心城区,而户籍人口相对聚居的街道也有不少,主要在东南角的浦东新区(周浦到临港新城)和西南角的青浦区、松江区和金山区。这可能与很多“大型居住区”和保障房基地在此兴建有关,成为承接中心城区导出人口尤其动迁安置人口的主要集中地。中外环间外来人口聚居程度偏高的街道较多,尤其主要集中在接近于城乡结合部区域和制造业密度较高的区域。市区内(中内环间)外地人口聚集的街道就明显减少了,户籍人口聚居程度偏高的街道较多,但地段条件往往并不优越,基本是内环边缘的老工业区和老住宅区。而上海市最核心的内环以内区域,外来人口和户籍人口则基本是均衡分布,相对聚居程度都较低。

学历视角的居住隔离,其局部居住分异指数空间分布情况显示,郊区和非中心城区(外环外)几乎都是非大学学历聚居为主,但中心城区(外环内)则出现了大学学历获得者的相对聚居。在内环内和浦东张江、金桥等,大学学历者的聚居尤其突出,这正反映这些地区是上海高知识技能工作者密集区,不仅产业上形成人才高地效应,居住地也对高学历人士有吸引力。

就业视角来看,外环外的环绕周边有大片非就业人口的聚居区,显示这些地区可能处于中心城区到郊区的过渡地带,产业不是太发达,就近就业机会不是很多,经济活跃度不是很高。而中心城区则显示就业人口相对聚居,张江等开发区地带就业人口相对聚居程度高。

年龄结构视角来看,老龄人聚居较多的地区集中在中内环间和内环内的中心城区,以及西南和东南的郊区。前者主要是由于户籍人士相对聚居,人口老龄化程度相对高;后者可能与中心城区户籍动迁人口被导出到这些地区有关,被导出的动迁人口实际居住在动迁基地,也往往以老年人为主。此外还可能与这些地区城市化程度不高有关,户籍农村居民也老龄化偏高。

以上这些人群聚居性的空间分布特征,对于公共服务提供的空间配置具有很强的政策参考价值。

六、主要政策建议

基于本文研究结果,我们的最主要政策建议是,加快户籍制度改革,改变按户籍人口的公共服务配置机制,优化公共服务资源的空间配置。在我国大城市老龄化程度日益提高的背景下,像上海、北京这类日趋国际化的大型都市,虽然外来人口比重已经很高,但过度的户籍管制,以及公共资源的错位配置,导致外来人口过度集中在城郊结合部的同时,主城区的外来人口太少,这使得新城区社会管理艰难与旧城区经济缺乏活力并存,后者还会直接导致部分旧城区区域的衰败。为此我们建议,地方政府对于外地人口的户籍政策应逐步放松,这些年轻的、高素质外地人口才是城市经济活力的体现。地方政府应努力实现公共福利均等化,将各种公共福利政策逐步覆盖外来常住人口,包括扩大住房保障对外来人口的覆盖面,努力增进本地居民和外来居民在居住空间的融合,由此引导各类人群在劳动力市场参与、社会交往和心理信任等方面的融合,这对于推动社会和谐、实现以人为本的城镇化发展都至关重要。具体到街道层面,要根据常住人口,而不是户籍人口来配置公共资源,加强地方政府的社会管理能力的同时,增强公共资源对常住居民的服务能力。

参考文献

边燕杰、刘勇利:《社会分层、住房产权与居住质量——对中国“五普”数据的分析》,《社会学研究》2005年第3期。

陈映芳:《城市开发的正当性危机与合理性空间》,《社会学研究》2008年第3期。

陈钊、陆铭等:《户籍与居住区分割:城市公共管理的新挑战》,《复旦学报》2012年第5期。

仇保兴:《第三次城市化浪潮中的中国范例——中国快速城市化的特点、问题与对策》,《城市规划》2007年第6期。

杜德斌、崔裴等:《论住宅需求、居住选址与居住分异》,《经济地理》1996年第1期。

黄友琴、易成栋:《户口、迁移与居住分异——以武汉为例的实证研究》,《城市发展研究》2009年第6期。

李强:《当前中国社会分层结构变化的新趋势》(英文),Social Sciences in China,2005(04)。

李强:《试析社会分层的十种标准》,《学海》2006年第4期。

李志刚、吴缚龙:《转型期上海社会空间分异研究》,《地理学报》2006年第2期。

廖邦固、徐建刚等:《1947—2007年上海中心城区居住空间分异变化——基于居住用地类型视角》,《地理研究》2012年第6期。

刘精明、李路路:《阶层化:居住空间、生活方式、社会交往与阶层认同——我国城镇社会阶层化问题的实证研究》,《社会学研究》2005年第3期。

刘欣:《市场转型与社会分层:理论争辩的焦点和有待研究的问题》,《中国社会科学》2003年第5期。

刘祖云、毛小平:《中国城市住房分层:基于2010年广州市千户问卷调查》,《中国社会科学》2012年第2期。

陆铭、向宽虎等:《中国的城市化和城市体系调整:基于文献的评论》,《世界经济》2011年第6期。

孙斌栋、吴雅菲:《上海居住空间分异的实证分析与城市规划应对策略》,《上海经济研究》2008年第12期。

王春光:《农村流动人口的“半城市化”问题研究》,《社会学研究》2006年第5期。

王小鲁:《中国城市化路径与城市规模的经济学分析》,《经济研究》2010年第10期。

吴启焰、崔功豪:《南京市居住空间分异特征及其形成机制》,《城市规划》1999年第12期。

袁媛、许学强:《广州市外来人口居住隔离及影响因素研究》,《人文地理》2008年第5期。

张文宏、雷开春:《城市新移民社会融合的结构、现状与影响因素分析》,《社会学研究》2008年第5期。

章光日、顾朝林:《快速城市化进程中的被动城市化问题研究》,《城市规划》2006年第5期。

Burgess,E.W.,1928,“Residential segregation in American cities”,Annals of the American Academy of Political and Social Science,140(1).

Cutler,D.M.and Glaeser,E.L.,1997,“Are ghettos good or bad?”,Quarterly Journal of Economics,112(3).

Duncan,O.D.and Duncan,B.,1955,“Residential Distribution and Occu-pational Stratification”,American journal of sociology,60(5).

Iceland,J.,Weinberg,D.H.and Steinmetz,E.,2002.Racial and Ethnic Residential Segregation in the United States:1980—2000,Washington,D.C.:U.S.Government Printing Office.

Van Kempen,E.,1994,“The Dual City and the Poor:Social Polarisation,Social Segregation and Life Chances”,Urban Studies,31(7).

Massey,D.S.&Denton,N.A.,1988,“The Dimensions of Residential Segregation”,Social Forces,67(2).

Massey,D.S.,Gross,A.B.and Eggers,M.L.,1991,“Segregation,the concentration of poverty,and the life chances of individuals,”Social Science Research,20(4).

Massey,D.S.,Rothwell,J.and Domina,T.,2009,“The Changing Bases of Segregation in the United States”,Annals of the American Academy of Po-litical and Social Science,626(1).

Massey,D.S.,White,M.J.and Phua,V.-C.,1996,“The Dimensions of Segregation Revisited”,Sociological Methods&Research,25(2).

Park,R.E.,1915,“The city:Suggestions for the investigation of human behavior in the city environment”,The American Journal of Sociology,20(5).

Parsons,T.,1940,“An analytical approach to the theory of social stratifi-cation”,American Journal of Sociology,45(6).

Rosenfeld,E.,1951,“Social stratification in a‘classless’society”,Amer-ican Sociological Review,16(6).

Taeuber,K.E.,1965,“Residential Segregation”,Scientific American,65(2).

Wong,D.W.S.,2008,“Conceptual and Operational Issues in Incorporating Segregation Measurements in Hedonic Price Modeling”,in A.Baranzini et al.,eds.,Hedonic Methods in Housing Markets.New York,NY:Springer New York.

Wong,D.W.S.,1996,“Enhancing segregation studies using GIS”,Com-puters,Environment and Urban systems,20(2).

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。