政治参与和政治平等新论:亚欧十七国(地区)的比较分析

蒲岛郁夫

[内容提要] 政治参与是民主政治体系的核心要素,然而不平等的政治参与行为不仅直接影响公共政策的制定,还加剧社会经济的不平等,严重违背民主原则,对民主政治的稳定构成威胁。本文运用亚欧调查的数据比较分析了亚欧17国(地区)中政治参与的状况,试图探讨平等的政治参与同民主政治稳定的关系。较高的教育水平会增强政治参与的机会,可能导致政治过程中潜在的不平等,这会对民主的稳定产生负面效应。不过这种对政治稳定的威胁,可通过确保年长选民参与到政治体系中来得到缓解。年长者的政治参与可使政治参与中教育差异的影响减小,也不会对稳定造成威胁。保持高水平政治信任感的、有着较强宗教感情的人,也可以起到相同的促进政治稳定的作用。我们在本项研究中发现,完全可以在降低政治参与差异水平的同时保持着政治稳定。

一、导 言

政治参与是民主政治体系的核心要素。公民通过政治参与可以表达他们的政治偏好并对政府的决策制定产生重大影响。然而更为重要的是,在民主社会中政治参与本身就具有重要价值。通过政治参与,公民能够培养自身对政治的兴趣,学习政治角色技能,增强自身对政治体系的归属感,从而成为良好的民主公民。换言之,通过政治参与,公民可以成长为一名理性的社会成员,他们能够对社会中其他成员的观点给予充分的考虑和照顾。

《美国的政治参与》(Verba&Nie,1972)和《政治参与和政治平等》(Verba,Nie&Kim,1978)这两本书对于我们理解政治参与帮助极大。在这两本书中,作者们不仅涉及政治参与的模式、原因和结果等重要的经验性问题,而且也提出了重要的规范性问题。他们在研究中发现,美国的政治参与是不平等的,在美国,经济地位越高的人越是较多地参与政治。由于政治领导人只对有较多政治参与行为的群体负责,因此政治参与中公民社会经济地位的差异就会对社会经济领域内的平等产生重大影响。维巴和他的同事虽然没有明确阐明,但是似乎在暗示这种观点,即政治参与应该更加平等。

然而,实现社会经济地位对政治参与的中立性影响目标也会导致一系列潜在的问题。根据维巴、奈和金的研究,可能存在的一个问题是造成一种新的不平等取代先前不平等的情况。如在日本和奥地利,较低社会经济地位的农民群体有相对高水平的政治参与率。这样,虽然他们的政治参与达到了我们所期望的效果,即减少了因社会经济资源的占有水平不均而造成的政治活动不平等,但与此同时,也造成了一种新的不平等,即农民利益凭什么拥有不成比例的影响力。

第二个潜在的问题关系到政治参与的质量。为了降低拥有较高社会经济地位的群体对政治的影响,我们可以广泛地动员社会各个阶层的成员参与政治,但是并不是所有阶层的成员都有一定的政治兴趣或是掌握相当数量的政治信息。在这种情况下,政治参与虽然可以达到我们期望的效果,即减少不平等,但是这种参与会因为参与成员缺乏一定的政治兴趣或足够的政治信息而使总体政治参与质量大打折扣。

第三个也是最后一个潜在的问题涉及统治能力。按照维巴及其同事的观点,精英群体和非精英群体的政治平等源于两者之间显性的冲突。因此,当政治冲突明显,而且政治制度的发展建立在这种冲突之上的时候,政治参与的平等性就会较高。但是,冲突明显的政治环境会降低执政党有效执政的能力,进而对政府的统治影响不利(Verba,Nie&Kim)。

上面所讨论的第二个关于政治参与质量的问题,也受到了精英民主理论家的关注。他们认为,无产者一般都不符合民主理论所规定的公民资格要求。具体来讲,非精英群体的成员缺乏必要的政治兴趣和政治知识,他们甚至会有一种反民主和极权主义的态度倾向。根据精英理论的观点,民主要求在社会成员之间有较高水平的政治宽容,这样就能在竞争性的政治力量中间缓解紧张气氛。然而由于无产者生活在封闭性的环境中,经济和心理上缺乏安全感,这使得他们在政治上缺乏足够的宽容精神。因此,当极权主义或是权威主义的政治领袖将这些人动员起来的时候,民主就会濒于崩溃。所以,对于精英主义的理论家来说,理想的环境是无产者在诸如美国之类的国家中最好是尽量少地参与政治活动(Lipset,1960;Eckstein,1961;Eerelson,Lazarsfeld&McPhee,1954;Stouffer,1966.对精英理论和政治参与理论的概括与经验调查,参见Pateman,1970;Rochon&Kabashima,1998)。

上面讨论的第三个问题与亨廷顿所关注的统治能力有所联系(Huntington,1981)。亨廷顿指出,政治发展和与之相伴的政治参与的扩大,会增加公众对政治系统的要求,最终会降低政治系统的行动效率。高水平的政治参与会使政府负担过重,而且一旦政治参与达到了相当高的水平,那么社会自身也就很难被驾驭了。亨廷顿认为民主的有效实现,要求在政府权威和来自公众的政治要求之间达到某种平衡。他认为美国曾一度在平衡这两种冲突力量上做得很好,但是到了20世纪70年代这种平衡关系被打破了,这一方面源于来自所谓的“边缘群体”的过度参与,另一方面源于政府权威的大幅度下降。亨廷顿认为解决这一问题的可行性措施就是限制边缘群体的过度参与。

从上面的讨论中我们可以确认,关于在政治参与中实现社会经济地位的中立性影响的愿望,在政治理论家那里是有分歧的。因此,本文旨在重新审视维巴及其同事在二十多年前所提出的这些问题,政治参与数据来自西欧、东亚和东南亚的17个国家。[1]运用的都是问卷调查法,所有的调研数据都是在2000年的最后一个季度在这17个国家和地区收集的。

本文的主要目的是探寻在这17个国家和地区中平等的政治参与以及平等的政治参与同民主政治稳定的关系。更具体地讲,我们将主要考察以下几个问题:(1)17个国家和地区中存在政治不平等的程度和这种不平等受社会经济地位影响的程度;(2)当前这种因社会经济地位的差异所造成的政治不平等被其他类型的不平等所取代的可能性;(3)在政治参与的过程中,社会经济的中立性影响是否会对社会政治稳定带来潜在的威胁。尽管这些年来在西方国家,对政治稳定的研究已经显得不是那么重要了,但是政治稳定仍然是东南亚国家政治发展的头等大事。对西方国家和亚洲国家的比较政治研究也是非常关键的,因为在政治民主化的进程中,东西方国家常持有不同的观点。

我们使用的这些政治参与数据取自2000年秋季开展的亚欧调查项目(Asia-Europe Survey,简称ASES)。这项调研对象包括17个国家和地区的公民,其中有8个亚洲国家(地区)和9个欧洲国家。调研的重大意义在于,它是第一次对欧亚两个地区的政治文化模式进行系统和综合的学术研究。在每个国家中所收集的调查数据都是来自对调查样本进行的面对面访谈,这些样本都是在全国范围内有代表性的,并且份额是被严格限制的。每个样本包含1 000个年龄从18岁到79岁不等的成年人。样本是分层的,选取的样本单元和它们的规模成比例。这项调研的目的在于测量亚欧地区政治文化的差异,以及测量两个地区公民的政治态度与社会态度的差异。当前的这项研究旨在仿照加布里埃尔·阿尔蒙德和西德尼·维巴在他们开创性著作《公民文化》中所创立的模式。尽管亚欧调查项目的调研内容涵盖与政治文化相关的广泛问题,但是在本文中所引用的仅是关于被调查者政治参与水平方面的数据。

二、政治参与的特征:水平和模式

1.政治活动的水平

在进入我们所讨论的核心问题之前,让我们先来考查一下构成我们这项研究基础的实际数据。表1呈现了8个亚洲国家和地区、9个欧洲国家政治参与的总体状况。对表1展示的13个独立变量所涵盖的一系列政治参与行为,我们可以将之大致分成三类:(1)高难度政治参与,如那些需要付出较大的努力才能达成的政治参与行为;(2)选举;(3)与家人或朋友讨论政治问题。当然我们也必须关注跨国的政治参与行为比较,因为相同的政治行为在不同的国家可能会有着完全不一样的意义。[2]

从对图1的观察和分析中我们可以得出以下两个结论。首先,欧洲的被调查者除了一项政治参与活动外,所有的政治活动的参与率均高于亚洲的被调查者。其次,不但欧洲和亚洲的被调查者之间政治参与率存在差异,而且在欧洲和亚洲本地区内的不同国家政治参与率也是有较大差异的。

图1 亚洲和欧洲的政治参与:至少一次参与以上政治活动的受访者比例

资料来源:Asia-Europe Survey,2000。

在政治参与方式方面,欧洲国家的被调查者要比亚洲国家的被调查者更多地参与高难度的政治行为。然而,在选举行为方面,欧亚国家的参与水平大体是相同的,选举是所有抽样行为中有着最高参与率的行为。

正如表1所示,欧洲的被调查者不但比亚洲的被调查者有着更高的政治参与水平,而且在高难度的政治参与活动上,政治参与的水平存在着更大的差异。例如,虽然在与家人或朋友谈论政治问题的频率方面欧洲人仅比亚洲人高出1.2倍,但是在参与抗议、游行和示威、签署请愿书以及就国内事务与问题联系选举产生的政治领导人等高难度的政治参与行为方面,欧洲人要比亚洲人分别高出4.2倍、2.5倍和2.1倍。

此外,每个区域内不同国家之间的政治参与水平和模式也是大不相同的。在图2中我们可以看出,在相对容易的政治参与活动方面欧亚两大地区参与水平差异较小,但是在涉及高难度的政治参与行为方面,欧亚两大地区的参与水平就存在着较大的差异了。从图表中我们还可以看出,欧洲国家之间政治参与的差别度要高于亚洲国家之间的差别度。欧洲国家之间有着较大差别度的政治参与行为分别是:就国内事务或问题联系选举产生的政治领导人(33.2%),就个人问题或地方事务联系政府官员(25.2%),为政党竞选或在竞选中的候选人捐款(24.8%)。在这三项政治参与行为中爱尔兰人的参与率最高,葡萄牙人的参与率最低。第四项有着较高参与差别度的政治行为是参与抗议、游行和示威活动。法国人对该项政治行为的参与率最高,要比在该项政治行为中有着最低参与率的英国高出3.3倍。

图2 亚洲和欧洲的政治参与差异:至少一次参与以上政治活动的受访者比例

注:图中方格代表各亚洲国家的分布,黑圆点代表欧洲国家的分布。亚洲各国的政治参与总体上明显低于欧洲各国。

同样,政治参与的差别在亚洲国家之间也是显而易见的。最明显的例子是签署请愿书,在此方面,日本人要比印度尼西亚人高出46.4倍;在参加政党组织方面,马来西亚人要比新加坡人高出16.75倍;在大选期间帮助政党或候选人竞选方面,菲律宾人要比新加坡人高出16.2倍。从后两个数据中我们发现,新加坡与亚洲其他国家相比,参与政治活动的倾向要小。

回到欧亚国家间政治参与的比较上。有趣的是,即便是考虑到了每个地区内国家之间的政治参与的差异,我们仍然能够发现两大地区中某种共同模式的存在。例如,虽然欧洲国家在高难度的政治参与行为方面存在较大程度的差异,但是在亚洲国家,此类高难度政治行为的参与水平很低,国家间的差别度也很低。在欧洲,有着较大政治参与差别度的政治行为也有类似的规律:爱尔兰人的政治参与水平要比有着更多权威主义传统的葡萄牙高出3倍。在亚洲国家中,人们在要求有书面登记的政治参与行为方面,如签署请愿、参加政党组织等方面有较大程度的差异。在这些政治参与项目中,诸如新加坡和印度尼西亚等更加权威主义倾向的国家的政治参与率要低于诸如日本和马来西亚等更加开放和民主的国家的政治参与率。

除了发现在欧亚两个地区不同国家之间的政治参与差别之外,在这些国家中有几种政治活动的政治参与差别是不大的。具体来说,就那些与家人或朋友一起讨论国内和国家政治问题的政治行为来说,17国(地区)的参与率是大体相同的。这些发现表明,那些来自较大分化社会的被调查者更有兴趣同与自己较亲近的人谈论新近发生的重大政治事件。

很显然,公民可以采用丰富多彩的政治参与方式对政府的政治行为产生影响。因此,对政治参与不同模式的研究不论是在理论上还是在方法论上,都有着非常重要的意义。在理论上,研究国家中不同政治群体的不同政治参与模式是非常有趣的事情;在方法论上,通过因素分析,将上面列举的13种政治参与行为归纳出一套政治参与模式是很有用的。

2.政治参与的模式

西德尼·维巴及其同事在20世纪70年代发现,政治参与行为可以采用不同的模式,而在这之前,学术界对此关注甚少。先前学术界对这一重要领域关注甚少是基于以下两点假设:首先,选举行为被认为是政治参与者介入政治系统的主要手段。其次,政治参与行为的模式被认为是单维度的,即政治参与行为的模式是从较低难度或成本,向较高难度或成本的政治参与行为过渡的。他们也认为政治参与的模式是累积性的(Milbrath,1965)。因此,如果人们参与了较高难度的政治行为,如与政府官员和政客直接接触、参与政治组织,那么就可以想当然地认为他们也会参与相对容易的政治行为,如政治讨论和选举。

维巴及其同事(Verba,Nie&Kim,1972,1978)致力于对这两个假设的分析研究,他们运用要素分析的方法确定了被调查者的四种可能的政治参与模式,分别是:选举、竞选活动、公共活动和就个人问题与政府官员直接接触。他们划分政治参与模式的依据是政治参与活动对参与者的要求和参与活动自身的性质:(1)政治参与对政治领导人施加影响的类型;(2)政治参与的结果指向是公共利益还是特殊利益;(3)政治参与活动中存在冲突的数量;(4)政治参与者主动参与的数量;(5)政治参与者与他人合作进行政治参与的程度。关于这些要求对选举行为的影响的具体论述可参见注释。[3]。

对于这四种政治参与模式的差异,维巴、金和奈认为尽管选举行为和竞选行为都可以产生集体效应,但是竞选行为对于政治参与者来说难度更高:(1)要求个人有更高的主动性;(2)在参与者之间要存在合作关系;(3)参与者被置于一个冲突的环境中。维巴也强调了第三种政治参与模式——即参与公共活动——与其他另外两种参与模式的差别。具体来说,公共活动既包括个体的单独行为,如个人就普遍存在的社会问题与政府官员交涉,也包括集体行为,即参与者以组织或团体的形式来处理一些社会问题。

考虑到本文的研究目的,我们将第四种参与模式,即参与者与政府官员的个别接触排除在我们的研究视野之外。这是因为“与政府官员的个别接触虽然是非常重要的政治参与模式,但是这种接触与政治制度和社会冲突之间没有系统的关联”(Verba,Nie&Kim:56)。更进一步说,就个人问题与政府官员接触不能够产生公共效应,这样就背离了我们先前所确立的研究宗旨,即通过对政治参与行为的分类确定政治的本质。因此,与维巴所划定的四种政治参与模式不同,我们当前对欧亚国家的被调查者政治参与行为的研究仅采用三种模式。

我们采用一般的定义来界定政治参与的概念,即政治参与就是公民旨在影响政府决策的行为(Verba&Nie,1972;Huntington,1976)。具体来说,政治参与指的是实际的政治参与行为。因此,公民的心理态度倾向,如政治知识和政治兴趣以及与家人或朋友谈论政治等,虽然是非常有趣的研究课题,但是却不包含在我们所界定的政治参与概念范畴内。此外,我们所界定的政治参与是普通公民的政治参与行为,一些职业政治活动家的行为如政府官僚、政治家和乐辩之士的政治行为就被排除在我们所界定的政治参与行为之外。目前我们还不想严格区分动员式参与和主动式参与之间的差别。因为一方面,在经验上将两者区分是很困难的;另一方面,两者同样都可以对政府的决策产生某种影响。

正如我们先前所提到的,我们主要采用要素分析的方法来研究政治参与的模式。但是要素分析的方法存在方法论上的难题。例如,在这种方法下,要素数量的确定主要依赖于我们所选取的核心问题和我们选取问题的数量,这样要素分析的方法就很可能出现夸大实际的情况。不过这些问题对于我们的研究不会造成太大的影响,因为除了新加坡之外,我们在所有国家开展的问卷调查都使用相同的措辞,并且问卷中问题的数量也是一致的。因此,新加坡不在我们要素分析范围之内。[4]

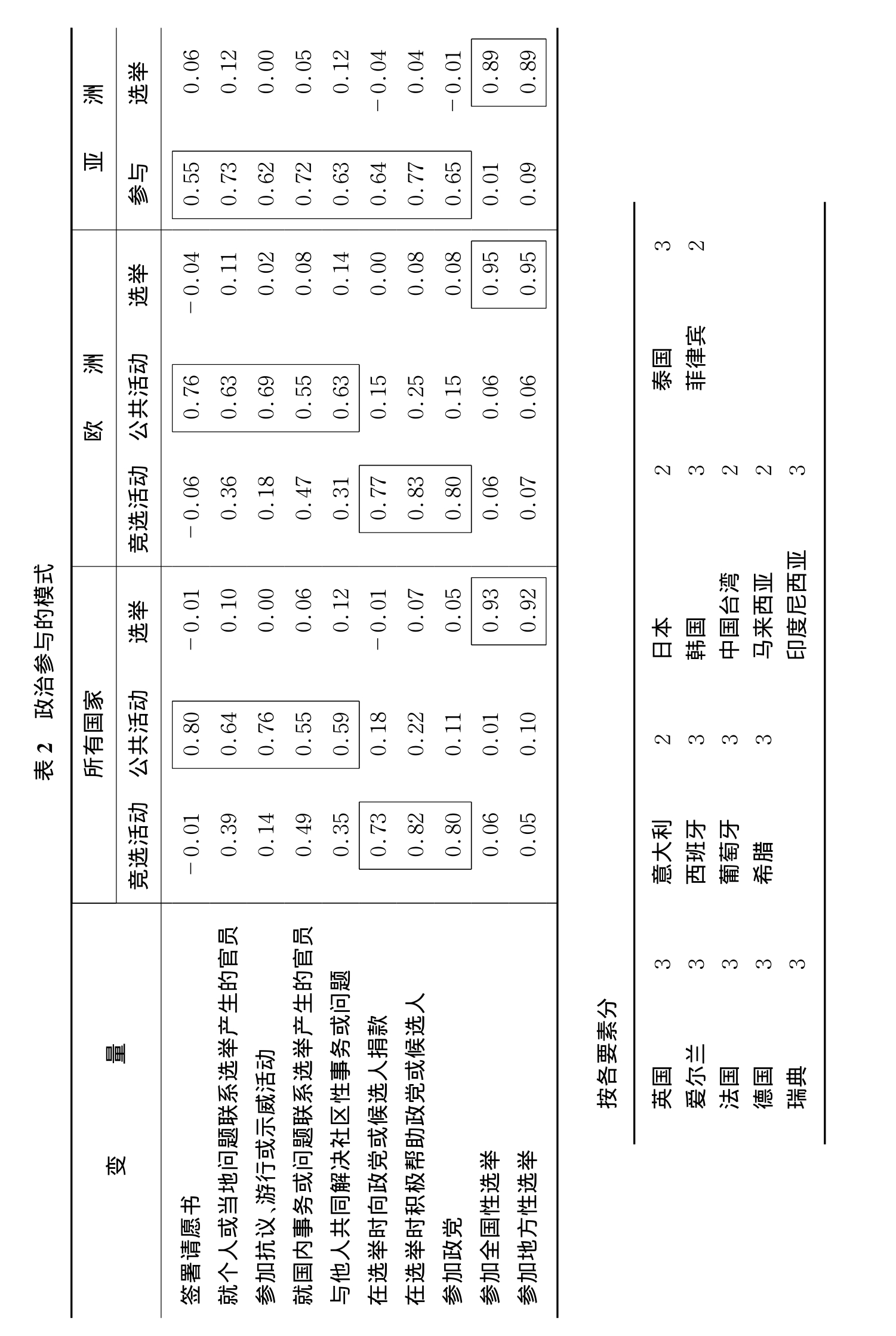

我们采用变量分析的方法来开始对政治参与的研究,以计算各项主要变量的最大方差值:(1)参与调查的所有被调查者;(2)两大地区的被调查者,即那些居住在欧洲和居住在亚洲的被调查者;(3)每个国家作为单独的样本。调查的结果参见表2。

当将要素分析应用于所有的被调查对象时,我们发现存在三种独特的要素,即三种有特色的政治参与模式。与维巴保持一致,我们将这三个要素分别命名为竞选活动、公共活动和选举。第一个要素包含以下政治行为:(1)在选举中为政党或是候选人的竞选捐款;(2)在大选的时候积极主动地帮助政党或是候选人;(3)参加政党组织。很明显该要素代表一种竞选活动的维度。

第二个要素包含的主要政治行为有:(1)签署请愿书;(2)与选举产生的政治领导人就个人问题或地方事务直接接触;(3)参加抗议、游行、示威活动;(4)与选举产生的政治领导人就国内的重大事件和问题直接接触;(5)以非正式的方式与他人协作共同处理社区重大事务和问题。这个维度可以与维巴所界定的公共活动相对照。第三个也是最后一个要素是选举活动,它包括参与在国家层面和地方层面所开展的选举等政治行为。

我们也将要素分析分别应用于欧洲和亚洲两大地区的被调查者。就像表2所显示的那样,我们可以清楚地发现欧洲的被调查者的政治参与模式与我们分析16国(地区)所确定的分析要素保持一致,即竞选活动、公共活动和选举。然而,在亚洲的被调查者中我们仅能发现两种政治参与模式;(1)一种要素是选举活动,(2)一种要素是除选举活动外其他政治活动的集合。这个结果表明,在亚洲国家中选举活动与其他政治活动的边界如欧洲同样明晰,但是差异在于亚洲国家的竞选和公共活动的边界不如欧洲国家那样明晰。

最后我们对每个国家也展开了单独的变量分析。我们进行分析的要素维度和内容都来自16国(地区)的相关数据。结果表明,日本、中国台湾、马来西亚、菲律宾和意大利的政治参与属于双要素结构:一种要素是选举,另一种要素是其他政治活动。法国、德国、希腊和葡萄牙的政治参与属于三要素结构,包括竞选活动、公共活动和选举。然而,剩余的7个国家的政治参与要素结构就不那么明晰了。[5]

总之,我们上面所讨论的变量分析表明:尽管我们选取的样本来自差异性很大的不同国家,但是我们所确定的政治参与模式仍然可以同维巴等人所提出的参与模式相吻合。然而,考虑到16个国家(地区)的变动性因素,我们似乎可以得出这样的结论:在所有抽样国家中,选举行为与其他政治行为有最显著的区别。

因此,这种调查结果就不能完全支持米尔布雷斯(Milbrath)或是维巴及其同事的观点了。事实上,我们始终认为,在对所有国家进行分析时都至少使用双要素结构,表明了将政治参与视为在一个单一维度结构上展开的局限,即政治参与的维度结构是从较容易和较低成本的参与到较难和较高成本的参与递进序列。数据也表明,重新思考不同维度的数量来把握不同模式的政治参与是值得的,正如上述研究就揭示出,亚洲国家所确定的维度数量是两个而不是三个。

三、政治参与的平等问题

1.政治态度和政治信仰的维度

在使用上述我们讨论的要素分析所得出的三种参与模式时,可以推测在政治参与模式与政治态度和政治信仰之间存在简单的关联。我们希望被调查者的政治知识越丰富,他们就越多参与政治活动,这种情况很明显表现在公共活动中。在所有17国(地区)中,政治知识和公共活动之间存在正相关的关系。然而,在竞选活动中这种与政治知识的正相关关系仅存在于17国(地区)中的13个中。在韩国、泰国、菲律宾和西班牙这四国中是否存在这种正相关的关系是不明了的。在考虑到选举这个维度时,国家之间的差异甚至更大。在六个国家中——其中亚洲一个,欧洲五个——政治知识和选举行为有明显的正相关关系。此外,有意思的是,在韩国和印度尼西亚这两国中,政治知识和选举行为呈现负相关的关系。在这两个国家中,一个人所拥有的政治知识越多,参与选举活动的可能性就越小。在其余的7个国家中,选举和政治知识的关联是不显著的。

至于政治兴趣,米尔布雷斯(Milbrath)和戈尔(Goel)认为:“一个人对政治事务越感兴趣和越关注政治事务,那么他就越有可能在政治上成为一个积极的活动者”(Milbrath and Goel)。我们的数据在17国(地区)的公共活动方面支持他们的观点,即政治兴趣与公共活动存在正相关关系。然而,在竞选活动方面,17个国家(地区)中只有12个存在这种正相关的关系。对于其余的那几个亚洲和欧洲国家来说,竞选活动和政治兴趣似乎不存在这种可靠的正相关关系。在政治兴趣和选举之间似乎是更少关联,因为这两个变量之间正相关的,并且有统计意义的关联仅存在于6个国家中,其中5个是欧洲国家。此外,在韩国和印度尼西亚,两个变量是负相关的,也就是说在这两个国家中人们对政治事务的兴趣越浓厚,参加选举活动的可能性就越小。后两项发现与米尔布雷斯和戈尔的观点保持一致,即:“心理因素与竞选活动、公共活动和抗议、游行和示威活动有较强的关联,而与选举活动和与官员直接接触的活动关联较弱。”(Milbrath and Goel)

接下来我们将讨论政治信任与不信任(政治异化的一种)[6]的问题。在当前的研究中我们对政治信任问题投入了极大的关注,因为它是一个社会民主稳定的重要标志。阿尔蒙德和维巴在他们的开创性著作《公民文化》(1963)中,将“公民取向”这一术语视为民主社会的理想类型。简要说来,他们认为一个社会要想确保稳定、民主的政治秩序,就必须在积极公民和消极公民之间寻求某种平衡。在这个框架下,在政府决策过于精英主义的时候,公民必须能够并且愿意扮演积极的公民角色,而在其他的时间应该扮演消极的臣民角色并对政府及其政策表示信任。在他们看来,民主的稳定,换言之,为了维持民主政治体系的稳定,应该开展一场为实现这一总体理想的运动(教育和政治社会化)。尽管调查的结果不足以证明这一公民取向的观念是民主实践的基础,但是我们关注的问题仍然是,在民主稳定的条件下寻求有效实施政治决策的方式。政治信任或许是实现这一目标的关键机制。

这样,现在的关键问题就是要调查在政治参与同政治信任之间存在正相关的程度。虽然我们没有发布调查结果,但是调查的结果远没有我们想象的简单。欧洲国家被调查者的普遍倾向是,在政治信任与政治参与之间存在正相关的关系。只有意大利属于例外情况,在那里持政治不信任态度的人比持政治信任态度的人更多地参与政治活动。与欧洲国家相反,在亚洲国家(地区)我们发现了某种不同模式的关联,除了日本在政治信任与政治参与之间存在正相关关系外,亚洲的其他国家(地区)中两者之间普遍存在负相关关系,或者两者之间的关系在统计意义上是不明显的。

我们也考察了政治意识形态与政治参与之间的关系。对被调查者政治意识形态的测定,我们采取的方式是询问被调查者,他们被要求从一条由极左(自由主义的意识形态)到极右(保守主义的意识形态)的坐标上选择一点来表示自己的政治意识形态。在马来西亚、意大利和葡萄牙,政治意识形态同竞选活动间存在负相关的关系,这表明偏左意识形态的被调查者比偏右意识形态的被调查者更多地参与政治活动。然而,在日本、韩国和一些欧洲国家我们发现,意识形态与竞选活动之间存在正相关的关系。在这些国家中偏右意识形态的人要更多地参与政治活动。至于公共活动,研究结果表明存在一种更一致的关系模式。在日本、韩国和所有的欧洲国家,意识形态与公共活动之间存在负相关的关系,也就是说在这11个国家中偏左意识形态的被调查者比偏右意识形态的被调查者更多地参与公共活动。然而在选举活动中,中国台湾、泰国、爱尔兰、法国和希腊,偏右意识形态的人要更多地参与该活动。其他国家政治意识形态同选举活动之间的关联在数据上是不显著的。

2.社会的维度

表3-1、表3-2、表3-3显示了17国(地区)中政治参与同性别、年龄、教育和宗教之间的简单相关系数。除了泰国和西班牙外,性别和竞选活动之间都是呈正相关关系的,并且在统计数据上也是显著的(见表3-1)。这表明,一般说来,男子要比女子更多地参与竞选活动。同样,在所有的亚洲国家(地区)和欧洲的意大利、西班牙、葡萄牙和希腊,男子要比女子更多地参与公共活动。然而,关于选举活动,只有英国的数据清楚地表明男子比女子更多地参与选举活动,因此在大多数国家(地区)中,男子和女子在选举活动中没有多大程度的差别。

表3-1 三种政治参与模式与性别的相关度

(续表)

表3-2 三种政治参与模式与年龄的相关度

表3-3 三种政治参与模式与宗教信仰的相关性

通过表3-2我们可以观察到年龄与政治参与的关系。在几个发达国家中,如日本、英国、爱尔兰、法国,竞选活动同年龄呈现出正相关的关系。然而,在印度尼西亚,两者之间存在负相关的关系。至于公共活动,值得注意的是,大部分国家的数据表明它与年龄呈现负相关的关系。这样在这些国家(地区)中年龄较大的人要比年纪较小的人更少参与公共活动。考虑到这一点,我们会很惊奇地发现,在所有的17国(地区)中都有明显的数据表明年龄同选举活动存在正相关的关系。年龄较大的被调查者更有可能去参加选举。尽管这一发现看上去并没有什么惊人之处,但它却对接下来的讨论具有重大的意义,在那些讨论中我们将涉及政治参与中的平等问题。

回到教育的主题,调查结果表明,在中国台湾、新加坡、印度尼西亚、英国、德国和意大利,教育和竞选活动存在正相关关系,并且这种关联在统计上是很显著的。令人惊奇的是,在所有的17国(地区)中教育与公共活动均呈现出正相关关系。这样,在所有抽样国家中,有较高受教育水平的人要比那些只有较低受教育水平的人参与公共活动的程度高。至于选举活动,情况完全相反,除了德国之外,我们发现较高受教育水平的人更少参与选举活动。教育同选举的负相关关系在亚洲国家(地区)要比在欧洲国家分布更广。

最后,我们将讨论三种政治参与模式与宗教的关联。我们测试的标准是被调查者去教堂的频率(可参见表3-3)。在马来西亚、英国、瑞士和希腊,竞选活动和宗教之间存在正相关关系并且这种关联在统计上是显著的;然而,葡萄牙与此完全相反。至于公共活动,在马来西亚、德国和瑞士,去教堂频率高的群众要比去教堂频率低的群众更多地参与公共活动;而在意大利、西班牙、葡萄牙和希腊则完全是相反的。在宗教和选举的关系上存在一种更加一致的关系模式。在大多数国家中宗教和选举之间是正相关的,并且这种正相关在统计上是显著的。基于以上的调查结果,我们可以大致得出的结论是:较多参加宗教活动的群众要比较少参加宗教活动的群众更多地参与选举活动。政治参与同教育之间的重要关系将会在接下来的部分中进行详尽的讨论。

从当前的调查结果中我们可以看出,维巴及其同事十分关注政治参与与教育之间的关系问题。正如上面提到的那样,教育同竞选和公共活动有某种一致的关系,尤其是在公共活动方面,被调查者的受教育水平越高就越有可能参与这些活动。然而,在大多数国家,教育与政治参与要么是不相关的,要么是负相关关系,接下来我们将更加详细地加以探讨。这一发现特别重要,因为在所有的政治参与模式中,选举是调查者给予特殊关注的领域,他们关注教育对选举活动的影响。他们对选举活动的关注或许可以做如此的解释,即选举活动在所有的政治活动中的发生频率最高并且在民主政体中发挥至关重要的作用。在当前的研究中教育和选举间的非正向关系的结论也是很令人惊讶的,因为这与美国的研究发现不一致,在美国有较高受教育水平的人更多地参与选举活动(Dalton,1988)。考虑到理解教育和选举行为之间关系的重要意义,我们当前研究的主要目标就是探究教育和选举行为之间存在负相关的可能原因。同样,我们会说明存在其他变量影响的可能性。这些变量可能会对教育和选举之间存在的正相关关系给予抑制。同时,根据社会经济因素对政治参与的中立性影响所带来的三个问题,我们也会考察与教育和选举相关的其他变量。特别是我们将考察在选举行为中的其他因素改善教育差异的可能性。这些因素也可能会将那些有较少政治兴趣或政治信息的人动员起来,同样,这些因素也可能对政府治理能力等重大问题有重要意义。

3.探究政治平等

维巴和奈是第一批深层次研究社会经济地位与政治参与之间关系的学者。他们的研究证实了美国的牢固信念,即社会经济地位较高的人更有可能参与政治活动。他们以社会经济地位模型为基准,继续考察了社会和心理因素对政治参与中社会经济地位所起影响的强化和弱化作用。

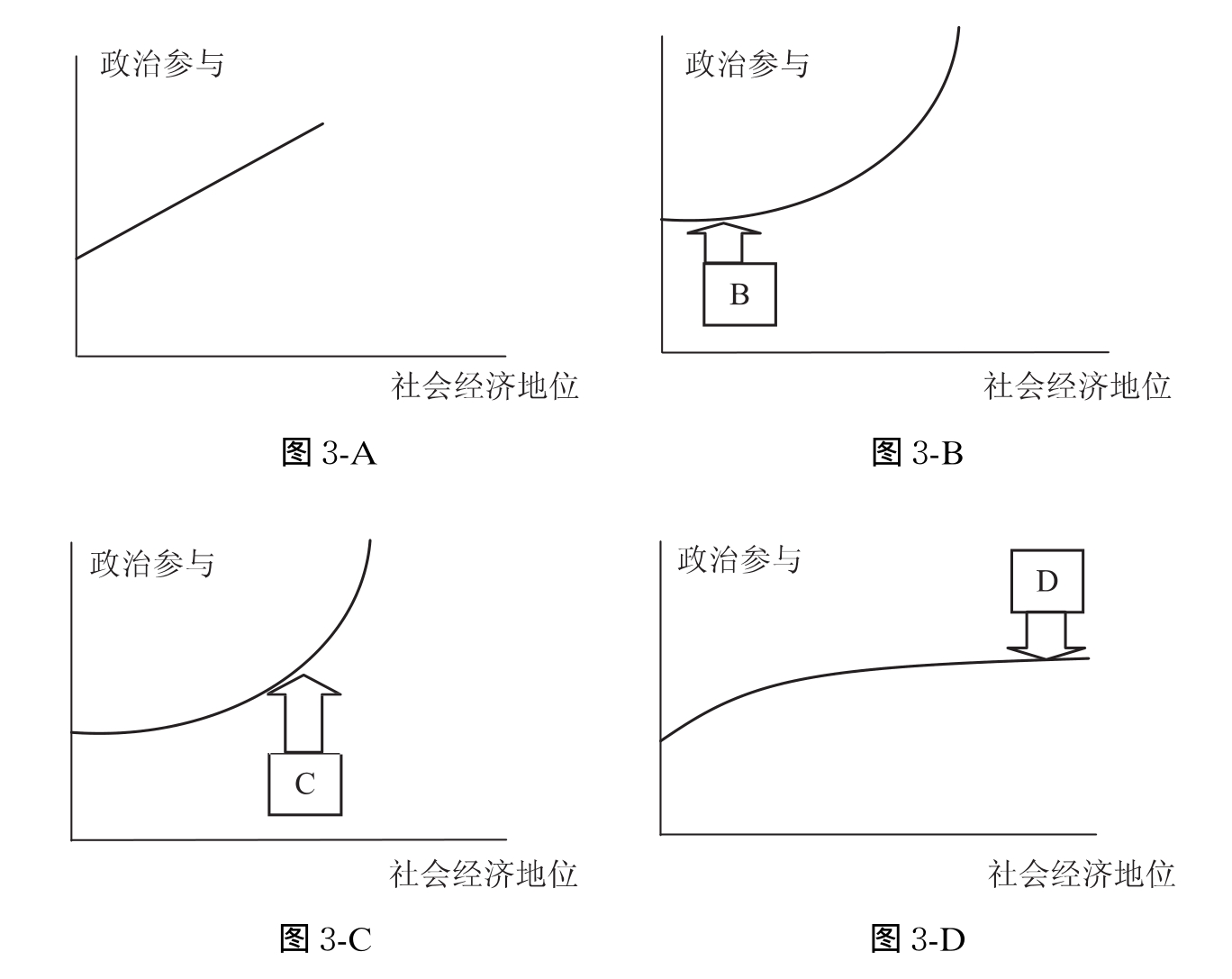

在评估这些变量与理解社会经济地位与政治参与的相关性时,维巴及其同事提出了以下四个问题:(1)除了社会经济地位外,还有什么其他变量影响政治参与率?(2)如果有,这种影响是对社会经济地位高的人还是社会经济地位低的人作用更大?(3)社会经济地位较低的被调查者采用何种途径来参与政治?(4)总起来说,这种变量是增加了还是减少了社会经济地位对政治参与造成的不平等?在对各种变量进行分析后,维巴及其同事发现,在美国组织化的政治参与活动和政党身份认同强化了在政治参与中社会经济地位的差异,而在政治参与中,黑人群体的意识则弱化了社会经济地位的差异。这些变量对政治参与的不同影响可见图3。

图3 社会经济地位与政治参与之间的关系

图3-E描述了在政治参与中,社会经济地位差异的影响是如何被群体E所弱化的。例如,一个拥有很强的黑人自觉意识的群体的出现。E群体的主要特征是,虽然他们的社会经济地位低,但是他们的政治参与率高。这样,较低社会经济地位群体的较高政治参与率就弱化了社会经济地位与政治参与之间关系的一般模式。图3-C和图3-D分别展示了其他一些能够加强或弱化社会经济地位差异的机制。图3-C中,群体C有较高的社会经济地位,他们积极地参与政治活动就强化了政治参与中社会经济地位的差异。图3-D中,群体D代表了不经常参与政治活动并有较高社会经济地位的群体。例如,从事白领工作的大学毕业生,他们对政治的兴趣并不浓厚。按照维巴及其同事的观点,后一种类型的社会群体可能会弱化政治参与中社会经济地位的差异的影响,因为尽管该群体中的每个人都拥有从事政治活动所必需的动机和兴趣,但是他们却缺乏组织化的基础。这样就可能造成他们从政治生活领域中脱离出来,于是就带来了图3-D中的效果。正如我们所看到的那样,在拥有广泛群众基础的政党支配着选举活动的社会中,这种情形是比比皆是的。

图3展示了美国有组织的政治活动和政党认同因素加强了政治参与中的社会经济差异的影响,而黑人群体的政治参与则弱化了在政治参与中的社会经济差异的影响,这种现象也可以用数学等式来表示。为了考察政治参与平等性问题,我们应当将教育作为政治参与基本模型中的关键变量。教育是考察所有政治参与类型活动的最好变量,这是因为教育同阶级(社会经济地位)相关同时能够使人们获得政治技能。我们关于教育对政治参与影响的基本模型可以表示如下:

![]()

在这里不控制其他变量,如年龄、性别、宗教

α0=常数

P=政治参与

E=受教育水平

α1=政治参与的变化(P)取决于教育的变化(E),也就是政治参与的教育程度差异

u1=误差组很显然,P不仅与教育水平相关而且也与其他一些变量有关,如性别(S)、年龄(A)、宗教(R)。因此,等式又可以表示如下:

![]()

在这里,β1表示在性别、年龄和宗教等社会变量受到控制时,政治参与的变化取决于教育水平。β2,β3,β4表示在其他社会变量受到控制的条件下,政治参与的变化分别取决于性别、年龄和宗教的变化。

与等式(1)中政治参与同教育水平差异的关系(α1)类似,其他三个变量同受教育水平的关系可以表示如下:

通过分析上面三个等式,我们将等式(1)中教育对政治参与的影响α1表示为

![]()

这个等式表明政治参与中的教育水平差异总量(α1)是在其他变量——如性别、年龄和宗教(β2,β3,β4)等,以及教育与性别、年龄及宗教之间的关系(δ1,ε1,ζ1)——受到控制的条件下,政治参与中纯粹教育水平差异的总和。通过分别考察β1,β2δ1,β3ε1,β4ζ1,我们可以确定性别、年龄和宗教对政治参与差异的影响是取决于教育水平的。这三个变量或者强化了教育差别在造成政治参与不平等性中的效应,在这种情况下,我们说这三个变量有强化差别的效应;或者说,这三个变量弱化了教育差异在造成政治参与不平等性中的效应,在这种情况下,我们认为这三个变量可以促进实现社会经济地位在政治参与中的中立性影响目标。

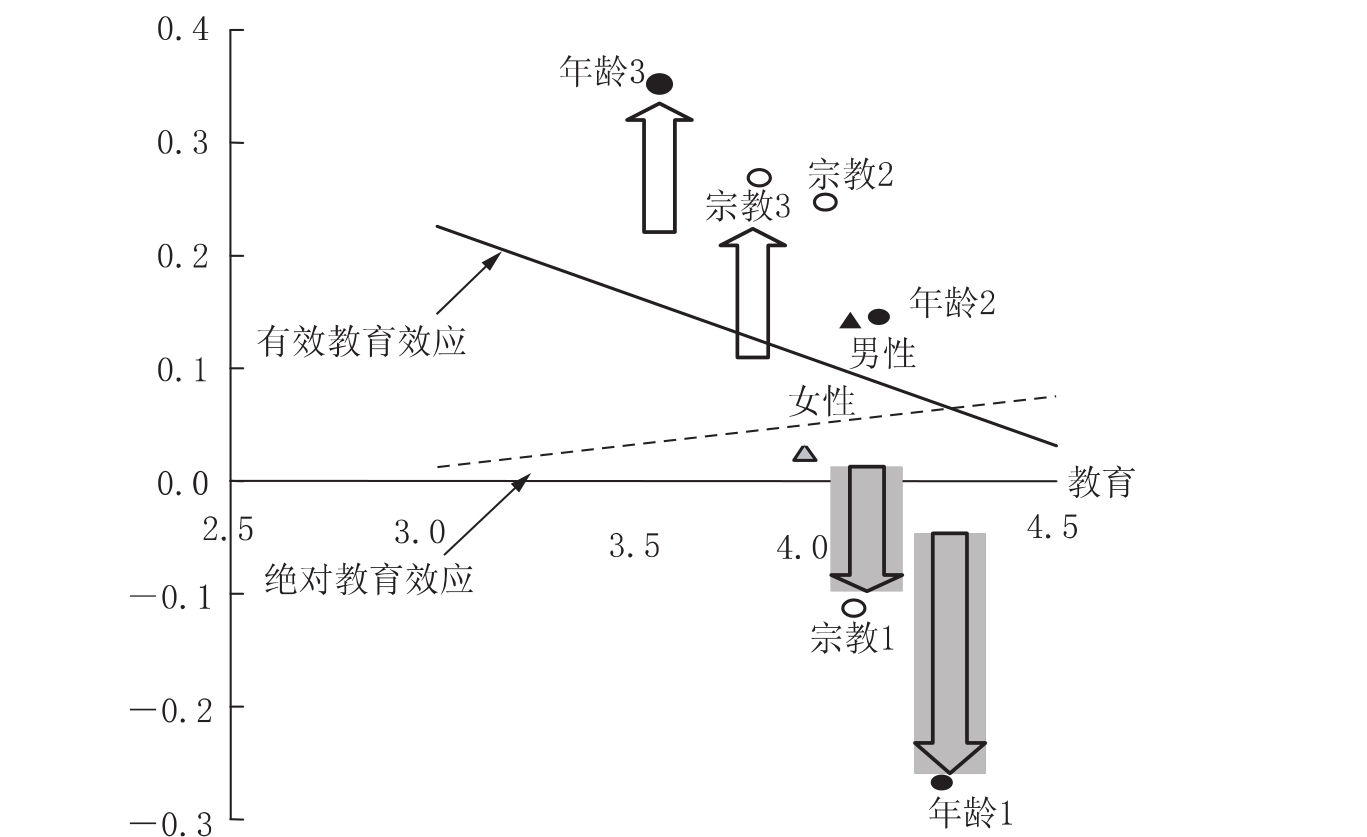

正如先前我们所提到的,选举活动是调查者在考察教育对政治参与的影响作用时保持特别关注的内容之一。因此,我们在表4的第一栏中,呈现了各国(地区)在选举行为中的教育影响差异的结构。从表4的第一栏中,我们发现,在控制了性别、年龄和宗教等变量的条件下,教育和选举活动会呈现出负相关关系。在此,我们指的是教育的绝对性影响作用。正如表格的第一栏所示,教育对选举活动的影响作用在不同国家是有很大差异的。一般说来,欧洲国家教育差异对选举活动的影响要比亚洲国家大。然而,在欧洲国家之间,教育差异对选举活动的影响也有很大差异:瑞士的教育差异对选举活动的影响最大,紧接着是德国和爱尔兰;在希腊和西班牙,教育差异对选举活动的影响最小。在亚洲国家(地区)中,教育差异对选举活动影响最大的是马来西亚,最小的是印度尼西亚。

表4的第二栏考察的内容是年龄对选举活动的影响以及年龄和教育的关系。在此,年龄和选举活动呈正相关关系,但年龄和教育呈负相关关系。这个发现表明,尽管年纪大的人比年纪小的人所受教育少,但是年纪大的被调查者却能更多参与政治活动,这也使得绝对的教育差异对选举活动的影响弱化。尤为重要的是,此结论在17国(地区)中都是成立的,因此它是导致政治参与更高平等性的一种因素。

第三栏考察的内容是宗教对选举活动的影响以及宗教和教育的关系。宗教对选举活动的影响效应要比年龄对选举活动的影响效应小。然而,在韩国,宗教对选举活动的影响是很大的,并且在该国宗教同教育之间存在正相关关系,因此在韩国,宗教就强化了选举中教育水平的差异。

表4 选举中教育差异的结构

注:有效效应=选举和教育之间的简单关联

绝对效应=在控制年龄、宗教和性别等因素后教育对选举的作用

年龄效应=年龄×教育的绝对影响

宗教效应=宗教×教育的绝对影响

性别效应=性别×教育的绝对影响

综合效应在理论上等于有效效应

第四栏考察的内容是性别对选举活动的影响以及性别(0=女性,1=男性)与教育的关系。与宗教因素相同,性别因素对选举活动的影响也是很小的。有趣的是,在韩国,性别的差异对选举活动影响最大并且呈正相关的关系,这表明在韩国男子要比女子更多参与选举活动,并且男性选举者要比女性选举者的受教育程度高。因此,和宗教因素一道,性别因素也强化了选举活动中教育水平的差异。

最后两栏显示的是综合效应——也就是前面四种效应的总和——及有效效应。有效效应指的是教育水平与选举活动之间的简单回归系数。如果上面我们所描述的理论模型是正确的,那么有效效应和综合效应应当是一致的。基于综合效应和有效效应数据的相似性,我们可以得出结论:我们所假设的理论模型在事实上已经抓住了那些在理解教育差异对选举行为的影响时所必需的变量。例如,在日本,教育差异对选举的绝对影响系数是0.25,然而,这一影响系数被年龄效应系数(-1.05)所明显弱化。之所以会导致这种弱化效应,是因为虽然年老的被调查者要比年轻的被调查者更多地参与选举活动,但是他们所受的教育却没有年轻人多。由于年龄因素的影响,综合效应就降至-0.76,这很显然要比绝对效应值小。此发现表明,年龄具有弱化教育水平差异对选举活动影响水平的效应。

此外,在日本尽管宗教效应很小(-0.01),但是它也能够在某种程度上起到弱化选举活动中教育差异影响的作用。这是因为信仰宗教的被调查者要比不信仰宗教的被调查者更多地参与选举活动,但是他们所受到的教育要比不信仰宗教的被调查者少。尽管性别的影响效应也很小,但是它同年龄和宗教等因素所起的作用是相反的,在日本它强化了选举活动中教育差异的影响(0.05)。这是因为男子比女子更多地参加选举活动,并且他们也比女选举人受到更多的教育。

上述讨论也可以通过图4来表示。为了在图中更加清晰和综合地呈现数据,我们将年龄和宗教变量进行细分。我们将年龄变量分为年龄1、年龄2和年龄3,分别代表青年群体、中年群体和老年群体。同样的,我们将宗教变量分为宗教1、宗教2和宗教3,分别代表信教程度最低的群体、信教程度居中的群体和信教程度最高的群体。正如先前我们所提到的,在日本,绝对教育效应是正相关的。然而有效教育效应却是负相关的,函数线斜率为负值,这是因为年龄3(老年群体)在左侧将函数线拉上去,而年龄1(青年群体)在右侧将函数线拉下来。结果,在日本,受到较少教育的人要比受到较多教育的人更多地参与选举活动。图4也能够说明在希腊年龄和宗教对教育差异的影响。与日本不同,在希腊,绝对教育效应是中立的,函数线呈水平的状态。然而,与日本相同,有效教育效应函数是向下倾斜的,这是因为年龄3(老年群体)在左侧将函数线拉上去,而年龄1(青年群体)在右侧将函数线拉下来。宗教对希腊教育差异的中立化也起到了重要的作用。总之,和日本一样,在希腊被调查者越多从事宗教活动并且所受到的教育越少就越有可能更多地参与选举活动,被调查者受的教育越少就可能越多参与选举活动。

图4 在日本性别、年龄和宗教因素对选举中教育差别的影响

总而言之,年龄和宗教因素(较小程度)似乎对我们在前面部分所提出的问题作出了回应,即究竟存在其他的什么要素使选举行为中教育因素的差异中立化。尽管这两个要素自身会存在一些问题,如它们可能导致新形式的不平等,但是更核心的问题在于,年龄和宗教因素是否在民主的稳定发展中充当了非稳定性的力量。正如先前我们所讨论的,致力于降低较高社会经济地位的个人对政治的影响,我们可以动员人口中的各个阶层参与政治活动,尽管这种政治活动是在参与者缺乏一定的政治兴趣或政治信息的情况下进行的。虽然这种努力可以达到我们想要的结果,即可以减少选举行为中的不平等性,但正如在这部分中的研究结果所表明的那样,它也可能带来非预期的效应,即降低政治参与人口的总体质量。因此,论文下一部分的目标就是,探究那些年龄较大并且有较高程度宗教信仰的被调查者所呈现出的个性品质程度,如政治兴趣和信任,这些品质代表了可驾驭的(governable)、有质量的政治参与。

四、政治平等与政治稳定

阿尔蒙德和维巴认为民主的有效运行是一个关乎权力平衡的问题:

在政府权力和政府责任之间保持适当的平衡,对于一个民主国家来说是一项重要而艰难的任务。除非非精英对政府精英存在某种控制,否则我们很难说这种政治体系是民主的。但是另一方面,非精英不能够自我统治。如果一个政治体系要想是有效的,如果它为适应新形势,应对国内和国外的挑战而制定和实施某种政策,那么就应当在政治体制中赋予政府官员权力来保证他们作出权威性的决策……地域和臣属的政治取向能够调适个体卷入政治的强度。

然而,尽管阿尔蒙德和维巴认为后一种机制是达到民主稳定的最好方式,但是当前的研究提出了另一种通过民主巩固过程来实现民主稳定的办法。这种方法在笔者早期的著作(1984)中就已提及,20世纪60年代日本的农民在使政治参与中的社会经济差异中立化方面发挥了重要的作用。

在60年代,日本的农民形成了较大规模的低社会经济地位群体。令人感到惊奇的是,正是这些当时在经济上获益不及城市工人的群体,比那些在城市中生活的人更多地参与到了政治活动中来。然而,农民的积极政治参与并没有降低政府统治的效力,相反政治体系一如既往地维持着自身的安定,这主要的原因在于当时的日本农民支持自由民主党(LDP)。政府政策有利于经济高速增长,通过工业发展,经济状况自然满足了经济精英的期望。但是,经济的高速发展要求政府和政策上的连续性。

经济精英势单力薄,不能够为当时的执政党提供广泛的社会基础,这就意味着自由民主党应该扩大自身的支持基础。于是,当时的执政党将目光投向了农民,在当时经济增长的过程中,他们通过吸引农民的支持来扩大自身的群众基础。至今我们仍然可以在日本看到这种获得农民支持的益处,尽管随着日本经济的发展,农业人口已经大大减少,但是农业区在议会中仍有很高的代表比例。作为对农民支持的回报,政府通过财政预算对农民进行政策上的倾斜,这就避免了因经济发展而带来的日本社会内部可能出现的不平等。

支持性的农民政治参与同政治文化的发展也有关系。经济的增长往往要求精英人物加强自身的权力以使他们有效地执行经济政策。由于农民在政治参与过程中倾向于对精英人物保持一种信任和恭顺的态度,在此情况下就不会影响到精英人物作出权威性的政治决策。毋宁说,支持性的农民政治参与在一段时期内缓和了当时因扩大政治参与可能会在社会集团间造成的分裂和紧张情绪,也缓和了经济发展所带来的要求剧烈变革的情绪。

在前面的例子中我们谈到,那些有较低教育水平的人参与政治能够使政治参与中社会和经济的差异中立化,这样可能有利于民主的稳定。和教育水平一样,年龄是另外一个可能利于民主稳定的因素(见表5-1、表5-2、表5-3)。然而,与教育水平相较,年龄对诸如政治信任、政治满足感和意识形态等态度的影响是不同的(见表5-1)。

总之,在考察年龄对政治系统稳定的影响作用时,表5-1显示17国(地区)中,有10个都表明政治信任随着年龄的增长而提高。除了希腊和菲律宾,在所有国家(地区)中年龄都与政治满足感之间存在正相关关系。至于政治意识形态,有9个在统计上显著表明了人们随着年龄的增长政治态度上会趋向保守。

表5-2考察了宗教情感和政治态度之间的关系。尤其是在欧洲国家,我们可以清晰地发现宗教情感和政治信任感之间存在正相关关系。

宗教情感与政治信任感之间的正相关模式被东亚和东南亚的六个国家和地区所打破,这六个国家和地区分别是:韩国、中国台湾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾。在菲律宾和韩国,信教群众的比例较高,他们所持有的强烈的宗教归属感,使得这两个国家更成为例外。关于政治满足感,尽管宗教归属感和政治满足感之间的正相关模式在七个国家统计上并不显著,但是可以肯定的是在所有17个国家(地区)中,两者之间存在着正相关模式。同时,除了韩国和马来西亚外,其余所有国家的数据都表明宗教情感同保守主义的意识形态呈正相关关系。

表5-3显示,性别与政治态度的关系远不如年龄和宗教因素与政治态度的关系密切。在五个(主要是亚洲的)国家中,妇女比男子表现出更大的政治信任感。然而,总的来说,还没有数据表明性别造成了政治满足感和政治意识形态的差异。

表5-3 不同性别受访者的政治态度

在之前的分析中,我们确定了在大多数政治体系中因教育水平的不同而造成的政治参与的差异平等化的因素。调查的结果在表6-1、表6-2中进行了总体概括。

表6-1 年龄对政治信任感和政治平等的影响

竖轴表示变量(年龄、宗教)对政治信任感的影响,横轴代表变量(年龄、宗教)对政治平等的影响。在由教育水平所带来的政治参与差异的情况下,表6-1、表6-2描述了年龄和宗教因素在促成政治民主和政治稳定方面所起到的双重作用。正如我们前面所提到的,年龄是最具有连续性的变量,因为在所有的17国(地区)中它都发挥着促成政治稳定和政治平等的双重功效。在政治平等方面发挥的作用归因于那些受到较少教育的被调查者参与水平的提高;在政治稳定方面发挥的作用归因于在政治体系中较老的被调查者比较年轻的被调查者对政治体系表现出更大的信任感。此外,在促成政治稳定和政治平等方面宗教也发挥着有限的和不平衡的作用。例如,尽管在泰国宗教可以起到促成政治信任感和政治平等的双重作用,但是在英国和爱尔兰,宗教只能起到促进政治信任感的作用,而不能起到促进政治平等的作用。在韩国,宗教既起不到促进政治信任感的作用,也不能起到促进政治平等的作用。

在实践层面上,此结论表明政治领袖关注年老选民的重要性,尽管年老选民信仰宗教的程度比较低。正如我们先前所强调的,在美国,教育很自然地会使那些教育的受益者有高水平的政治参与率。事实上,较高的教育水平会增强他们影响现行政治体系的机会,便可能导致政治过程中潜在的不平等,这会对民主的稳定产生负效应。不过这种对政治稳定的威胁,可以通过确保年老选民参与到政治体系中来而得到缓解。就像先前我们所讨论的那样,年老政治参与者的政治参与一方面可以使政治参与中教育差异的影响中立化,另一方面由于他们的政治信任感更强,也使得他们的政治参与不会对稳定造成威胁。那些保持高水平政治信任感的、有着较强宗教感情的人,也可以起到相同的促进政治稳定的作用。因此,与先前的政治理论家不同——他们认为有较低教育水平的个体参与政治活动会对民主的政治体系稳定产生负面效应,我们在本项研究中发现,完全可以在降低政治参与差异水平的同时保持着政治稳定。对那些既想动员社会各部分的成员参与政治又害怕这种动员参与会威胁到政治体系的发展中国家领导人而言,此结论或许有着特殊重要的意义。本文研究表明,通过照顾那些既具有政治参与愿望同时对现行政治体系有普遍信任感的选民,虽然并非出自本意,这些政治领导人可以对维持民主政治体系的稳定作出积极的贡献。

(赵晶译)

(蒲岛郁夫,东京大学名誉教授,熊本县知事)

参考文献

1.Almond,Gabriel A.,and Sidney Verba,The Civic Culture,Princeton University Press,1963.

2.Eerelson,Eernard R.,Paul F.Lazarsfeld,William N.McPhee,Voting:A Study of Opinion Formation in a Presidential Campaign(Paperback),Midway Reprint,1954.

3.Dalton,Russell,Citizen Politics:Public Opinion and Political Parties In Advanced Industrial Democracies,CQ Press,1988.

4.Eckstein,Harry H.,A Theory of Stable Democracy,Princeton University Press,1961.

5.Huntington,Samuel P.,American Politics:The Promise of Disharmony,Cambridge:Harvard University Press,1961.

6.Kabashima,Ikuo,“Supportive Participation with Economic Growth:The Case of Japan,”World Politics,36,1984,pp.309—338.

7.Lipset,Seymour Martin,Political Man:The Social Bases of Politics(First Edition),Doubleday&Company,Inc.,1960.

8.Milbrath,Lester,Political Participation(Paperback),Rand McNally&Co.,1965.

9.Milbrath,Lester,and M.Lal Goel,Political Participation(2nd edition,Paperback),Rand McNally&Co.,1977.

10.Pateman,Carole,Participation and Democratic Theory,Cambridge University Press,1970.

11.Rochon,Thomas R.,and Ikuo Kabashima,“Movement and Aftermath:Mobilization of African American Electorates,1952—1992,”in John G.Geer,(ed.),Politicians and Party Politics,Ealtimore,MD:Johns Hopkins University Press,1998,pp.102—121.

12.Stimson,James,Yeas and Nays:Normal Decision-making in the U.S.House of Representatives(Hardcover),John Wiley&Sons Inc.,1975.

13.Stouffer,Samuel A.,Communism,Conformity and Civil Liberties(Hardcover),John Wiley&Sons Inc.,1966.

14.Verba,Sidney,and Norman H.Nie,Participation in America:Political Democracy and Social Equality(Paperback),Harper&Row,1972.

15.Verba,Sydney,and Norman H.Nie and Jae-On Kim,Participation and Political Equality:a Seven-Nation Comparison,Cambridge University Press,1978.

【注释】

[1]2000年的亚欧调查覆盖亚欧18个国家和地区,具体包括欧洲9个国家,亚洲7个国家、中国大陆与中国台湾。由于一些关于政治方面的问题调查在中国大陆没有实施,因此数据缺失,只能对17个国家和地区进行比较分析。

[2]例如选举活动,选举活动自身虽然已经在概念上被很好地界定了,但是它在每个国家都受到选民登记和特别选举规范等系统变量的影响。因此,在爱尔兰和印度尼西亚相对较低的投票率,或许就不能够绝对地说明与其他国家相比这两个国家的选民冷漠程度,毋宁说这只是对每个国家所采取的不同的选举制度的反映。参加政党的行为也是如此,这种行为会受到每个国家中赋予政党的不同规则的影响。政党在一些国家中积极扩大其规模,这是因为获得成员资格的程序相对容易,这样成员对政党的效忠感就相对较低,而政党在其他一些国家获得其成员资格受到较严格的限制,这可以使成员对该党保持较高程度的忠诚。因此,这篇文章的主要目的就不是比较这17个国家和地区各种政治活动的绝对水平,而是考察教育和社会经济地位对政治平等的影响。

[3]例如政治参与的第一种模式——选举。该活动不要求参与者有较强的主动性或是与其他参与者展开合作。换句话说,同其他政治参与模式相比,选举所付出的成本对参与者来说相对较小。在选举结果的影响范围方面,每个选举者通过定期的选举活动向政治领导人表达政治偏好,但是选举的结果具有的广泛的效应,即无论是选举者还是非选举者都要接受选举的结果。关于选举的潜在影响,虽然选举并不是传达政治信息的最好的手段,毕竟每个选举者在几年中才有一次机会去选举,但是选举的压力对于领导人来说还是很大的。这正如日本的一个非常著名的政治家大野伴睦所讲的那样:“猴子从树上摔下来还是猴子,但是议会议员在选举中落选就意味着他将成为一个普通人。”也许这就是政治家接受教训以确保选举成功的原因吧。

[4]因为新加坡这个国家规模甚小,因此在该国不存在地方选举,只有全国性选举。关于地方选举的两个条目就不包含在对新加坡的数据中。因为变量分析要求有相同数目的独立变量,这样新加坡就不包含在我们这部分的分析之中。

[5]在韩国,“与选举产生的政治领导人就个人和地方问题进行直接的接触”与“同他人一道非正式地处理社区事务和问题”这两项政治行为同时属于竞选和公共活动。在泰国,“参加抗议、游行和示威”不属于任何一种要素,尽管与竞选和选举活动因素相比它像是属于公共活动要素。西班牙和爱尔兰有着相同的要素结构,“与选举产生的政治领导人就国家问题进行直接的接触(国家接触)”属于竞选活动因素,“地方接触”同时属于竞选和公共活动因素。在英国,“公共问题”不属于任何一种要素。最后在印度尼西亚和瑞士,(国家接触)属于竞选活动要素,但“地方接触”的两个子条目都属于竞选活动要素而非公共活动的因素。至于“签约请愿书”与“参加抗议、游行和示威”这两个子条目属于不同的参与要素。

[6]“异化”是用来描述工业社会中人们社会生活态度的一个概念,这可以追溯到19世纪的社会科学家,比较有代表性的是马克思和迪尔凯姆。用来总体描述社会现象的“异化”有许多方面,包括无力感、无意义、规范的缺失、隔绝和自我疏离。这些维度可以将之看成是描述世界的“主观理念”,而不是将之看成是对现实世界的客观描述(希曼,1959)。然而,这些维度对于我们认识异化的概念是很有帮助的,尤其是在社会学的研究中,目前学术界中普遍认为,在这些维度中究竟哪一个维度是“异化”的必要(充分)的条件还不清楚。学者对政治异化原因的研究也大量使用了日益增长的调查数据。学者对美国20世纪60年代政治动荡的研究已经超出了早期社会——人口统计变量主导的对早期文学作品中政(接上页)治态度的研究,他们转向对现实生活中实际的政治行为进行研究。亚瑟·米勒(1974)认为,在整个20世纪60年代,美国的选民对政治的异化感在增长,这是因为美国两大政党的政策偏好的差异变大,并且他认为美国的选民也更极端化。简而言之,实际发生的重大政治事件和政策偏好可以被认为对个体公民的信任感和满足感的水平产生影响。作为对米勒的回应,杰克·希特林(Jack Citrin,1974)指出了用经验的方法研究政治异化感所面临的两个问题。第一个问题是测试政治信任感所设计的问题,可能会触及一些根本的观念,这包括从现任政治领导人的表现到政治系统自身的特性。希特林认为很多我们用来测试异化感的问题仅仅是对政治责任评价的表现。第二个问题可以看作是测量方法的问题,尤其是,人们可能存在对当前的政治文化认同表现出犬儒主义态度的倾向,这些人在进行问卷访谈时也可能存在冷嘲热讽的情绪,但是这种情绪远没有他们在平时表现的强烈。美国20世纪80年代社会上日益增长的信任感似乎证明了,对当政者——如美国总统——的绩效评价与个体对政府的政治信任感密切相关(Citrin and Green,1986)。然而,政治信任感仅在80年代的一段时期有过短暂的恢复,因此尽管公民对政府表现的评价可以为公民对政府的信任感提供部分的解释,但它还不足以解释在较长时期内政治信任感下降的问题。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。