第一节 真可混融诸家的文字般若

入宋以来,禅宗便开始趋于综合的道路,或主张禅教一理、禅净双修,或主张性相融合,显密兼备,或主张真俗不二,三教一体,至元明便在此基础上发生了种种变异。然而即使变异的禅学,如念佛和全真,仍然表现出混融其他学派的特点。譬如 宏,尽管以禅净双修,往生净土的信仰为其核心观念,但他同样会通三教,力图说明三教同源之理,表述佛教“阴助王化之所不及”的入世意识。他甚至仿儒门训诂之家法,望文生义,说儒从需从人,从容乎礼法之人;仙从山从人,逍遥乎物外之人;佛则为弗人,即不可以人名之,乃出四生,趋三界之谓,(4)这显然是佛高于儒、仙(即道)之说。但他又说“三教一家”,“理无二致”,“深浅虽殊,而同归一理”,(5)甚至不无幽默地题三教图曰:“胡须秀才书一卷,白头老子丹一片。碧眼胡僧袒一肩,相看相聚还相恋。”“想是同根生,血脉原无间,后代儿孙情渐离,各分门户生仇怨,但请高明玩此图,录取当年宗祖面。”(6)充分显示了综合三教的时代风尚。然而,真正以文字般若混融三教的,应当说是同李贽齐名,被誉为当时两大教主的紫柏尊者——真可开始的。

宏,尽管以禅净双修,往生净土的信仰为其核心观念,但他同样会通三教,力图说明三教同源之理,表述佛教“阴助王化之所不及”的入世意识。他甚至仿儒门训诂之家法,望文生义,说儒从需从人,从容乎礼法之人;仙从山从人,逍遥乎物外之人;佛则为弗人,即不可以人名之,乃出四生,趋三界之谓,(4)这显然是佛高于儒、仙(即道)之说。但他又说“三教一家”,“理无二致”,“深浅虽殊,而同归一理”,(5)甚至不无幽默地题三教图曰:“胡须秀才书一卷,白头老子丹一片。碧眼胡僧袒一肩,相看相聚还相恋。”“想是同根生,血脉原无间,后代儿孙情渐离,各分门户生仇怨,但请高明玩此图,录取当年宗祖面。”(6)充分显示了综合三教的时代风尚。然而,真正以文字般若混融三教的,应当说是同李贽齐名,被誉为当时两大教主的紫柏尊者——真可开始的。

真可(1543~1603年),字达观,江苏吴江人,俗姓沈。少任侠,年17辞亲远游塞上,至苏州阊门,遇雨不能前,逢虎丘僧明觉,遂从出家。忆及当时情状,真可曾有言曰:“某本杀猪屠狗之夫,唯知饮酒啖肉,恃醉使气而已,安知所谓佛知见耶?不谓吴门枫桥雨中,承轮道人一伞之接,雨渐而为甘露”(7),“并弃剑从剃染,而旧习亦为稍更”(8)。年20,从讲师受具戒。尝至嘉兴东塔寺,见僧书《华严经》,跪诵良久,叹曰:“禅者不当如是邪?”遂至武塘景德寺掩关三年,复回吴门,辞师明觉,行脚诸方,遍参知识。曾游匡山,寻法相精义。一日,闻僧诵张拙《见道偈》,至“断除妄想重增病,趋向真如亦是邪?”乃大疑,每至处必书二语于壁间,终至大悟。后至京师,参遍融大老,融印可,遂留挂搭。并参啸岩、暹理诸法师。九年后复归虎丘,又往淞江掩关百日。神宗万历三年(1575年),大千常嗣开堂于少林寺,真可往而参叩,见上堂讲公案,以为以口耳为心印,以帕子为真传,叹曰:“西来意固如是耶?”遂不入众而南迁。至嘉兴,见太宰陆光祖,号五台居士,心大相契。曾有密藏道开,南昌人,弃青衿披剃于南海,闻真可之风而往归之,可留为侍者,凡百事委之。

当时,郡城有楞严寺,昔为长水法师疏经处,后为人侵为园亭。可有诗吊之:“明月一轮帘外冷,夜深曾照坐禅人。”并嘱道开任恢复之事,在太宰光祖之弟云台的帮助下,终于重建禅堂五楹,真可刺臂血于柱题联云:“若不究心,坐禅徒增苦业;如能护法,诋佛犹益真修。”后二十年,始得太守槐亭舍重资重修。

真可志在恢弘禅宗,以弘法利生为家务,因藏经重多,致遐方僻陬(9),有终不闻佛法名字者,故欲刻方册,俾为流通。遂募缘刻经,并有太宰陆光祖、司成冯梦祯、廷尉曾同亨等赞佐,于万历十七年创刻于五台,由其弟子道开、如奇先后主其事。四年后,因冰雪苦寒,移径山寂照庵。桐城吴用光,初为仪曹郎,曾人真可门下,议及刻经事,可曰:“君与此法有大因缘。”真可去世后,吴氏出长浙藩,施其俸刻大藏经数百卷,此即《径山藏》,也称《嘉兴藏》。

万历二十一年,慈圣皇太后命近侍陈儒致赍供,并特赐紫伽黎。真可谢曰:“自叹贫骨难披紫,施与高人福更增。”当时,德清居慈寿寺,真可专访之于西郊园中。二人对谈40昼夜,目不交睫,信为平生至快之事。因以禅宗凋敝,欲共修《明传灯录》,重开曹溪法脉。真可先至匡山以待德清至。万历二十三年,德清因供奉皇太后所赐大藏经而建海印寺,因故触怒神宗,诏逮下狱,遣戍雷州。真可闻讯,为之诵《法华》百部,并欲赴京都救助。后闻南放,遂待于江浒,二人相会于下关旅泊庵。真可告德清曰:君以死荷负大法,若不生还,吾不有生日。并嘱之曰:吾他日即先公死,后事属公。遂长别。

万历二十八年(1600年),矿税令下,南康太守吴宝秀不奉命被劾就逮,夫人哀愤自缢。真可闻之曰:“时事至此,倘阉人杀良二千石及其妻,其如世道何?”杖策入都门,多方调护。吴终被赦免,每念及真可则涕泪俱下。

上述三事,使真可终生抱憾。他说:

憨山不归则我出世一大负,矿税不止则我救世一大负,《传灯》未续则我慧命一大负。若释此三负,当不复走王舍城矣。

真可言行,甚触时忌(10)。弟子皆劝其出都,道开甚至刺血具书隐去。居士汤义仍亦屡劝其“须披发入山始妙”。其答曰:“披发入山易,与世浮沉难……公以姑息爱我,不以大德爱我……仆一祝发后,断发如断头,岂有断头之人怕疑忌耶?”(11)德清亦在曹溪飞书促其离都,真可答以“舍此一具贫骨”(12),而屹然处之。

万历三十一年(1603年),忽“妖书”事发,“震动中外,忌者乘间劾师,师竟以是罹难”(13)。真可既锒铛入狱,备受拷讯,愤极而死于狱中(14),享年61岁。门人集其著述为内外集若干卷行于世(15)。现有德清校阅的《紫柏尊者全集》30卷,后人增补的别集四卷附录一卷。

纵观真可一生,可见其以一个禅僧的身份而参与世事。其所抱恨者,出世、救世以及续佛慧命“三大负”,充分说明其思想、行为俱融世法于其禅道之中了。德清在《紫柏老人集》序里曾评价说:“今去楚石二百余年,有达观禅师出,当禅宗已坠之时,蹶起而力振之。”“如李陵之血战”,“未可以死生优劣议也,真末法一大雄猛丈夫哉。然师赋性不与世情和合……虽未踞华座,竖槌拂,然足迹所至半天下。无论宰官、居士,望影归心,见形折节者,不可亿计”。钱谦益也赞誉真可,于二百年来,传灯寂灭之时,“挺生东吴,气宇如王……实有关于国运隆替,法运废兴,未可以凡心世智妄为比量也”(16)。这些话未免誉之过当,与梵琦也不可相提并论,但对其欲起禅道于衰敝之中,救大法于危难之时,并混融出世、入世、救世于一体而一肩担之的思想还是表述得相当准确。

首先,我们可以看出,真可虽然不以一代禅师自居而领众传法,又无上堂,无机缘法语示众,但其及门弟子,出家在家二众,达官显贵者,“不可亿计”。而且,其在禅宗将坠,传灯寂灭之时,欲修《明传灯录》以续禅之慧命,充分表现了他那秉金刚之心,以恢复禅宗为己任的特点。德清说“正法可无临济,德山,末法不可无此老也”(17),说的就是这一层意思。

尽管如此,真可亦非专究一宗,专嗣一人。其在《祭法通寺遍融老师文》中自叙其为学经历云:“于禅家机缘语句,颇究心焉,而于教乘汗漫,犹未及也。及读天台智者《观心颂》,始于教有入……洎万历元年,北游燕京,谒暹法师于张家湾,谒礼法师于千佛寺,又访宝讲主于西方庵,末后参遍老于法通寺。”德清也说他“始从《楞严》,终至归宗、云居等”(18),故真可思想不可专以一家一说视之,其所致力之禅宗尤不可视之为慧能嫡传、曹溪正脉。

再者,真可以弘法为务,欲广播大法,植金刚种子于通都大邑,遐方僻陬,故每见故刹,志必恢复,除刻藏经外,凡古名尊宿语录,若寂音所著诸经论文,皆世所不闻,皆搜刻行世。(19)所以他也就特别重视文字的作用,所谓“凡佛弟子,不通文字般若,即不得观照般若,不通观照般若,必不能契会实相般若”(20)。如此则又把文字禅的理论向世俗化的方向推进了一步。当时许多著名学者均与之结文字之缘,或师事真可,如万历进士、国子祭酒冯梦祯,礼部尚书、著名画家董其昌,翰林检讨、著《因明入正理论集解》的王肯堂,著名剧作家汤显祖以及号称“儒者谈禅之作”的《指月录》的作者、官至太仆少卿的瞿汝稷等。

其四,真可不仅以文字突出知解,而且以世法混融禅道,直言佛门非空门,三教同一心,以此推促禅宗的入世转向。中国近代佛教的全面参与精神和世俗化特征,应当说也是建立在这一思想基础之上的。

不过,真可对禅宗思想发展的主要贡献还是他对文字般若的阐释,以及和会三教与各宗宗说的理论。时有顾仲恭曾为真可全集作跋曰:

如达观可大师,真末法中龙象也……最可敬者,不以释伽压孔老,不以内典废子史。于佛法中,不以宗压教,不以性废相,不以贤首废天台……与偎墙倚壁,随人妍媸者,大不矣。其于《石门文字禅》、东坡《禅喜集》,称之不去口,盖“此方真教体,清净在音闻”,欲以文字般若作观照、实相之阶梯,不妨高抬慧业,诱掖利根,则又此老之深心密意也。(21)

顾氏之言,正是针对这两个方面而发的。

为了说明文字的重要性,突出文字三昧在实现禅的境界的过程中的显著地位,真可是很下了一番工夫的,而不像其他禅者那样,只做蜻蜓点水式的泛泛而论。在他的法语中,开宗明义,尽量使人明白释迦创教,即以文立基,以文相传;达摩初来,慧能传法,同样是以语言文字为治情之具,转识成智之法的。如此为文字禅确立历史依据,并以释迦、达摩、慧能作为它的源头。他指出:

释伽文佛以文设教,故文殊师利以文字三昧辅释伽文,而用拣择之权,于楞严会上进退二十五圣,独选择观音当机,无有敢议其私者。观世音虽弥陀辅佐,亦以闻思修入,近乎文字三昧,故释伽文佛亦退三十二亿恒河菩萨,独进观音,岂非“此方真教体,清净在音闻”欤?(22)

他的意思是说,释迦以文设教,观音以闻思修入,闻思近于文字三昧,故释伽、文殊均选择观音入世传法,此即《楞严经》中所谓音闻,文字的渊源则可上溯至释迦牟尼,并可在经中找到依据。这一牵强附会的说法固然不能令人信服,但还是揭示了佛教的传承也像任何文化的传承一样,有赖于语言文字的事实。至于他借观音突出文字,大概与他的观音崇拜不无关系。(23)

要说明禅与文字的关系,仅在佛教史上找出历史依据还是很不够的,因为它毕竟被视为教外别传,所以,真可还要把文字禅的提倡归于达摩和慧能。然而,要达到这一目的,比起前面来显然要困难得多。真可曲折论证,巧为辩说,的确颇费了一番心思。他首先指出,达摩西来,不立文字之说激起了义学界的轩然大波是可以理解的,但不立文字之说实际上是肯定心外有法,与达摩所传心法不符,意欲以此反证不立文字不是达摩真意。他说:

达摩之始来也,一概斥相泯心,不立文字,义学窠臼,彻底翻空。彼义稍精而信力深者,竟大骇之,遂诬祖为妖僧,百计欲害之……夫义未精,信力深,必以佛语为垛根,一旦闻斥相泯心,不立文字之声剌然入其耳,则其惊骇而诬祖,亦理之自然也……然相果应斥,心果当泯,文字果宜屏黜者,如是则心外有法矣。予闻得心者有言曰:若人识得心,大地无寸土。即此观之,则心之与相及语言文字,果有乎哉?果无乎哉?(24)

他没有直接说“不立文字”正确与否,但他的言外之意是显而易见的。他是用“心外无别法”说明心、相、文字均为一体,借以告诉人们文字与禅密不可分的关系。他还颇费心机地暗示,惊骇而诬祖者是没有全面理解达摩的精髓,只有“义精而已得受用者”,才能洞悉所谓不立文字的深义,即“意在夺情,而不夺法也”(25)。在此基础上,他指出不立文字并非达摩本意,也非事实:

初祖果以心相语言文字必屏黜而后得心,则《楞伽跋陀罗宝经》祖何未尝释卷,且密以此经授可大师?可授璨,璨授信,信授忍,忍授曹溪大鉴,鉴复精而深之。(26)

若有此代代相传的话,则是达摩读《楞伽经》有得,并以此传授心法的。这就否定了以心传心的别传之说,也否定了不立文字的根据。而且一花五叶的真正宗师慧能,也是在“精而深之”的体味了《楞伽经》要义后,才把禅学推向中国文化的大舞台上的。真可举其偈云:

大圆镜智性清净,平等性智心无病。

妙观察智见非功,成所作智同圆镜。

五八六七果因转,但有名言无实性。

若于转处不留情,繁兴永处那伽定。

接着他解释说,“道可顿悟,情须渐除”,达摩既传其道,又“密授此经,为治情之具”,因为《楞伽经》以转八识而成前述四智为宗旨,故能承担治情之事。这里,他把禅学分为法(或道)和情两部分,前者要顿悟,故要斩断思维逻辑;后者需渐除,故有赖于经说转识成智。也就是说,顿悟与渐除,立法与夺情,分别需要不赖文字的悟性和离不开语言文字的理性!他还认为语言文字“不待扶植而强”,故达摩“力拔而除也”,以此来解释原本的文字禅何以不立文字,也可以说是煞费苦心了。就此,真可的结论是“转识成智之柄在予,而不在曹溪”,即主张以文字除情的文字禅肇始于达摩,而非《坛经》,《坛经》只是继承了达摩文字禅的传统。其目的不过在于说明这传统源远流长罢了。可惜的是,上述传承是前人妄造的。

最后,真可还力图以八识的理论证明文字禅的合理性。他说:

盖识虽有八,能俭名审义,义精而入神,入神以致用者,皆第六识之事也……所谓行转者,权在六识。以此识三量俱通,心所总摄故也……所以转识之柄,必在此识。

这里他所述的八识理论是法相宗分析名相的重要依据,但他与传统佛教的思路不同,突出强调的是作为了别的第六识——意识,把它作为“备统而无遗”,转识成智的基本点。(27)撇开他那繁琐的论证不讲,简单地说,真可的意思是,实现禅的境界首先要夺情(或者说不断地治情),只有夺情才能转识成智,转识成智的根本取决于意识,意识的功能是了别,是知解。因此,不仅需要“经”,即文字来治情,治情也有赖于意识的知解。其言外之意则是,文字语言是须臾不可或缺的。

真可是以法相理论证明文字对于禅的必要性。其说法正确与否姑且不论,其论述也多有牵强附会之处,但他显然是想从思维逻辑和历史的渊源上确立文字禅牢固不易地位。另外我们也可看出其综合性相的特点。而其突出意识,即佛说第六识的作用,则显示出对传统的背离以及禅学世俗化的特征。

单从历史渊源上考察,并不能说明文字禅存在的普遍意义,突出第六识的功能也只是说明知解对于禅的重要性。为了进一步说明文字禅的合理性及其普遍意义,真可援引天台宗三佛性的理论,向人们宣示文字即通佛性。

天台家据《涅》等经,立三因佛性,即人人本具的真如佛性——正因佛性,认识这一佛性的智慧——了因佛性,激发智慧进而悟证真如的各种条件——缘因佛性。台家三佛性说,实际上是向人们展示凭借某种条件(比如文字、参禅、念佛、布施,等等)唤起智慧的观照,进至觉悟境界的过程。严格地说,只有正因佛性才能称之为佛性。真可正是利用“佛性”这一名称,把人的智慧分为三种,即文字般、观照般若和实相般若,并以之配三佛性。他说:

夫般若有三种,所谓文字般若,观照般若,实相般若是也。又此三般若名三佛性:缘因佛性,了因佛性,正因佛性是也。

接着他解释说,在世俗社会中,人们贵在音闻,“有音声然后有文字,有文字然后有缘因佛性”,有缘因佛性,才能了知正因佛性(28)。事实上真可的意思是,在现实社会中,人们是通过音声,包括后起的文字以实现交流的,是凭借文字语言去理解,把握某种文化精神的,所以要认知佛性,实现觉悟之境,文字是必须凭借的工具,或者说是必由之路。如此划分不同佛性未免有点画蛇添足,不过他是惟恐人们不能接受,力图用佛教的语言论证这一简单的事实,反而使人们如坠五里雾中。还是他的结论说得明白:

凡佛弟子,不通文字般若,即不得观照般若;不通观照般若,必不能契会实相般若……今天下学佛者,必须排去文字,一超直入如来地,志则高矣,吾恐画饼不能充饿也。(29)

此娑婆世界,非以文字三昧鼓舞佛法,法安可行!(30)

固然,真可的论述有些胶柱鼓瑟,但他的结论无疑是正确的。尽管谁都承认禅是不可言传的,但事实上谁都不能否认,离开语言文字的所谓的“禅”,尤其是作为一种文化的禅宗思想的存在和流布则是难以想象的。真可的贡献正在于他把文字与禅的关系,作了一个现实的,或者说完全世俗化的解释。其引天台说禅,既可见其不专究一家,也可见其混融诸宗的文化综合的特色。

仅用法相、天台等佛家的理论确立文字禅的地位还不足以显示其混融的思维方式。真可还以玄学家的言意之辨,儒家的知行学说,在更广泛的文化背景中,显示文字对于禅宗思想发展、建设的催化作用。他说:“圣人以为书不尽言,言不尽意,故设象以寓其意。”

故表即象也,象即表也,象则托物寓意,表则借事显理。故意得则无象非意,理显则无事非理……象忘则意难独存,理冥岂事能无碍者乎?(31)

他显然是对言不尽意作了新的解说。在他看来,象既寓意,事既显理,那么象也就是意,事也就是理,关键是得意、显理!这不能说没有道理,与玄学家的思路还是一致的——根本的问题是“得意”。但真可为了突出象、事,其实即文字语言的作用,却说“象忘意失”,便与“得意忘象”的传统大相径庭了。

突出文字作用必然强调知解,真可正是以知解为入道之门的。正因为如此,其必尊知而抑行,故他还驳斥了当时王学的知行合一论,竭力与儒家的思维方式牵合。他说:

世儒每以知行合一为妙,殊不知曾子述夫子之意则曰:“尊其所知,则高明矣;行其所知,则光大矣。”由是而观,先知而后行明矣……然知有解悟之知,有修行之知,有证极之知。故无解悟之知,则修行之知无本矣;无修行之知,则证极之知无道矣。又证极之知为解悟,修行之智之所归宿也。(32)

知行关系原本是儒家争论的一个焦点,孔门之后即分学、思两派。真可同样注意到这一点,因而引曾子之意,商榷王学知行合一之理。他把“知”又分为三种,即所谓解悟、修行和证极,并分别称之为本、道和归宿,说明解悟之知是修行、证极的根本。其实他说的修行之知、证极之知就是行,解悟是它们的前提或先决条件,从而证明知解的先行作用,即所谓先知而后行。这是以儒家的学说印证文字禅的合理性。

总之,真可为了说明文字禅的合理性,不厌其烦地博采诸家之说,多侧面地予以论证。这些尽管有些繁琐,甚至有点博士买驴的味道,但却显示了真可汲纳众流的文化观念,充分体现了他要用文字这一工具,把禅推向一个新的阶段所做的努力与贡献。

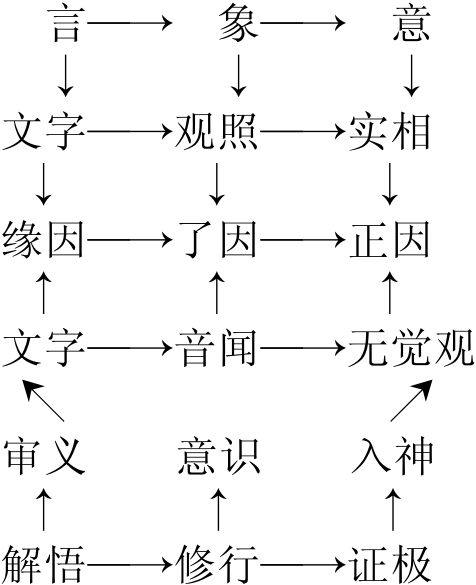

为了清楚地了解真可关于文字禅合理性的思维方式,这里将他解析的各种范畴及其关系以简图显示如下,于此亦可见其一一对应的逻辑方式。

玄学家之言意辨真可之般若论天台宗之佛性观真可之知解论法相宗之唯识说儒门之知行理

最后,这里再引述真可关于文字禅的最得意之言,即春、花,水、波之说:

禅如春也,文字则花也,春在于花,全花是春;花在于春,全春是花。而曰禅与文字有二乎哉?故德山、临济,棒喝交驰,未尝非文字也;清凉、天台,疏经造论,未尝非禅也(33)。

即文字语言而传心,如波即水也;即心而传文字语言,如水即波也……文字,波也;禅,水也。如必欲离文字而求禅,渴不饮波,必欲拨波而觅水,即至昏昧,宁至此乎?(34)

春、花、水、波之喻虽不甚贴切,意思则无需解释也是非常明白的。但他把华严、天台均谓之为禅,并非疏忽,或者有意搅混水,实在是明以后佛教各宗均失其特色,而融入禅学之中的缘故。禅宗之变异也就尽在不言之中了。

当然,与真可出世、救世、续佛慧命三位一体的思想相关,其势必是融通三教的。但是佛门耽空滞寂,禅僧超尘远俗的倾向与儒家的现实主义大不相合。因此,真可首先要澄清佛门并非空门,以扫清融通出世、入世的障碍。他说:

众生胶固于根生之习,久积成坚,卒不易破,故诸佛菩萨先以“空”药治其坚“有”之病。世之不知佛菩萨心者,于经论中见其炽然谈空,遂谓佛以空为道,榜其门曰空门,殊不知众生“有”病若愈,则佛菩萨之“空”药亦无所施。

在真可看来,佛家谈空是应众生之病而下药的。“有”病若愈,继生“空”病,佛家则须以妙药治之。这就是他所说的“佛菩萨说法,如良医用药,如良将用兵”,“但察病人与敌人情之所在何如耳。”但是世人每见佛家谈空,便以为佛门为空门,实在是不知“佛之真心”。他还进一步指出,慧能“本来无一物”之语,被人们“横计于一心”,也失去了曹溪的本义,“皆刀折而牛未解者也”(35),并举例说明并非“无一物”,据此反证佛门非空门的性质。应当说,真可的分析是很有见地的,因为佛家从根本上立足于人生,慧能以“无物”说明净心、见性的道理也非世俗谓之的“空”所能解释。这里既显示了他的入世精神,也显示了他融通世出世法的创造性思维。

就中国传统而言,无论修身,还是治国,或者立德,或者立功、立言,都侧重于反观内省、注重心性的一面。真可无疑也注意到这一面,因而把心作为禅与儒、道、释各家相通的基本点,形成了他那诸宗合流、三教同源的文化观念。他说:

我得仲尼之心而窥六经,得伯阳之心而达二篇,得佛心而始了自心。虽然,佛不得我心不能说法,伯阳不得我心二篇奚作,仲尼不得我心则不能集大成也。且道末后一句如何播弄:自古群龙无首去,门墙虽异本相同。(36)

其实,这种思维方式还是禅宗的。三教不仅以心贯而通之,而且我心尤可涵泳三教,涵盖乾坤。从心出发,三教门墙虽异而源头所系,实在是不能分离的。此则老生常谈,并无新意。但他又指出:

《易》戒有心,老亦戒有心。然观其象而察其爻,亦未始无心也……故有心无心,唯圣人善用之……自非圣人,不唯有心有过,即无心亦未尝无过……能辨此者,可以读易、老。(37)

他的意思是,儒、道(其实也包括释)虽戒有心,但未尝无心。有心无心,全在于能否很好地把握。如此论心,可以说很好地把握了心的辩证关系,也可以说得中国文化心性学说之三昧了。然而,此心不仅是人身本具之心,而是先于天地,“湛然圆满而独存”的本体。他说:

夫身心之初,有无身心者,湛然圆满而独存焉。伏羲得之而画卦,仲尼得之而翼《易》,老氏得之二篇乃作,吾大觉老人得之,于灵山会上,拈花微笑……独迦叶氏亦得之。自是,由阿难氏乃至于达摩氏、大鉴氏、南岳氏、青原氏,并相继而得之。于是乎千变万化……世出世法,交相造化。(38)

可见,真可显然受了道家本体论的影响,而成为一个心本体论者。在他这里自佛祖拈花,到慧能得法,以至南岳、青原,一花五叶,心心相传,不再是清净的本心,而是先天地而生,湛然独存的真如心了。真可以本体之心贯通禅与儒、道,显然也有其“道化”的一面。不过在论及心、理、性、情的关系时,则又表现了儒化的倾向。他说:

故曰:心统性情。即此观之,心乃独处于性情之间者也。故心悟,则情可化而为理;心迷,则理变而为情矣。若夫心之前者,则谓之性;性能应物,则谓之心;应物而无累,则谓之理;应物而有累者,始谓之情。(39)

总之,他是把心与性情分别对待的。他还指出,此心不可以内外求,不可以有无测,仍然显出了它的本体性质。这种把心和性割裂开来并赋予不同的内涵,显然是宋代禅僧批评过的宋儒的思想,与禅宗混融心性的思路绝不相侔。尤其是他的“心统性情”、心应物无累为理,情化为理的说法,与宋儒天理、人欲之辨,几乎可以说是如出一辙,如影随形了。

无论是本体之心,还是本有之自心,真可都是把它作为本源而贯通三教的。在此基础上他进一步强调:“佛法者,心学也”(40),“开明自心者,佛学也”(41)。这里他提出了佛学、心学的命题,既说明他受当时王学的影响,而以心性之学为其学术思想的核心,也反映了他自觉地把佛教,或者具体说是禅宗,导向学术的道路,而非单纯的信仰,这也与其文字禅的倡导是一致的。

至于真可化洽诸宗、混融三教的具体言论就更不胜枚举。比如,以五常配佛,而称:

南无仁慈佛,

南无义气佛,

南无礼节佛,

南无智慧佛,

南无信心佛。(42)

实在是匠心独具。

真可在论及佛法大患时,有师资七大错。其中六、七两项可以说把其混融三教的思想显示无余。他说:

三教中人,各无定见,学儒未通,弃儒学佛;学佛未通,弃佛学老;学老未通,流入傍门……儒尚未通,安能学佛?佛尚未通,何暇学老?(43)

这是从批评的角度说明学儒、学佛、学老相通的道理。尽管其尊佛而贬抑儒道,但他认为通儒才能学佛,通佛才可以学老。因此“学儒能得孔氏之心,学佛能得释氏之心,学老能得老氏之心,则病自愈”。在他看来儒、道、释“皆名焉而已”,只有心才是实,“得心”是三家之一道。(44)儒、释、道相通则不言自明。接着他又以儒者兼通宗、教的历史事实,批评当世在“情”、“道”之间立根不定者。实际上这是以具体事例肯定儒释相通的。他说,唐宋时裴休、苏轼“于宗教两途,并皆有所悟入”,“粲然与佛日争明”。禅者与儒士酬作“亦自风致有余”,“至于碑文经序……与修多罗若合符契,非真得佛心者,孰能此”。如本朝之宋濂,亦“能以语言文字赞扬吾道”。他们“与方外人游,俱能超情离见,裂破俗网,置得失荣辱于空华之中”。这里他强调的是超越情见,不涉忌讳,既不要“以情求道”,也不要“去情求道”,即使“不参禅,不看教”,也“敢保他悟道有日”。(45)由此可见,真可不仅认为三教一致,而且还表现出以禅宗超二元对立的观念,进一步超越三教一致的思想。

另外,真可在《长松茹退》的序言中,系统地表述了三教一致的思想。他立心为本,以理治情,从立意上即见其杂糅儒、道、释的义理和思维方式。其中所引《老子》、《庄子》、《论语》、《孟子》、《坛经》、《唯识》、《般若》、《楞严》、《周易》、《中庸》乃至杨、墨不一而足,不再赘述。其混合佛家各宗之说也不再转引。

综上所述,无论是其文字禅的论证,还是混融各家的辩说,都洋溢着学院派的书卷气息。尽管如此,他仍不能完全摆脱作为时代风潮——净土信仰的羁绊。真可同样相信地狱天堂为实有,确信灵魂转世之俗说,尤其相信观世音慈悲之愿力,故也有其礼佛的仪式。其中云:

南无西天东土历代传宗判教并翻转秘密章句诸祖菩萨摩诃萨等,三称三拜。

南无南岳慧海尊者以下,一称一拜。

南无天台智者大师、南无贤首藏大师、南无慈恩基大师。

此礼仪网罗天台、华严、法相、禅宗两系诸祖以及密宗和西天东土历代传宗判教,足以说明其调和诸宗的思维方式无处不见,也反映了近世中国社会,以佛教为主体的多神信仰在民间广泛流布的文化根源。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。