4.3 灾害报道中的“归因”与“应对”

灾害是一种人类无法回避的现象,可以说,人类的历史就是一部不断与灾害相抗衡的历史。有趣的是,尽管自然界气候与地质的异常现象早在地球形成之时就开始了,而人类的诞生本身也是自然环境巨大变化的产物,但一旦人类社会具有了一定的文明程度之后,就开始从人类利益的角度把这类自然的异常变化称之为“灾害”现象。如汉文中“灾(災)”字的原意就是自然发生的火灾。《左传·宣公十六年》即称“凡火,人火曰火,天火曰灾”。后来“灾”字就用来泛指水、旱、火、地震、雷电、风暴等造成的祸害,又因其对人类危害巨大,所以往往灾、害连称。从“灾害”一词的缘起可看出灾害具有社会属性,“从社会学视角讲,灾害是自然生态因子和社会经济因子变异的一种价值判断与评价”。[39]

因此,人们对待灾害的态度往往也体现了人与自然的关系中人类对自身的定位。例如,在远古时代乃至古代,由于人类生产能力的弱小和科学知识的匮乏,面对灾害现象无法解释而又不得不解释,因而只好把其与人类行为的道德性联系起来,认为是上天对人类的示警和惩罚,相应的措施就是祝祷和改善自己的行为。当然,在这一过程中也不乏精卫填海、大禹治水、女娲补天、夸父追日等表现人力与自然力相抗衡的神话传说,但这在很大程度上只是反映了先民渴望抗御自然灾害的理想和努力。到了近代,随着人类认识能力和实践能力的大大提高,在面对自然力的时候才真正从诚惶诚恐的臣服姿态转为了充满自信的征服姿态。但是由于人类活动介入自然的程度越来越深,人为破坏了自然演化的节奏,因而也招致了更多的气候异常情况。人类破坏生态环境的行为日益成为诱发自然界灾害现象的一个重要因素。因此,近年来,人们对科学至上主义和人类中心主义的心态也开始了深刻的反思,应该说,人与自然应该如何和谐相处已经成为进入新世纪以来人类社会必须面对的一大重要问题。

1949年以来中国新闻媒体对灾害事件的报道也存在一个明显的变化轨迹。但这种转变主要不是由于人类能力的变化,而是因为对人与自然关系的认知发生了改变。半个多世纪对于人类发展历史而言不过是转瞬之间,在这么短的时间内人类抗御灾害的行为模式与实际能力不会有本质的改变,如果要说有变化,那也是随着时代的进步,人类能调动的物质资源更为丰富、抗灾的技术手段更为先进一些而已。但是比较改革开放前后的灾害报道我们却发现,改革开放前中国社会的物质财富比较贫乏,国力相对较弱,灾害报道的基调反而充满了乐观豪迈的情绪,而改革开放后,物质资源更为丰富、科技手段也益发先进,灾害报道却逐渐回归理性,有时甚至流露出一些焦虑和担忧。可见,1949年以来中国灾害报道表述架构的变化并非是物质力量改变的结果,而主要是人们观念变化的产物。

改革开放之前,新闻媒体对自然界的灾害事件几乎没有有意识地寻找过“原因”,而视之为一种与人类自身行为无关的“自然而然”的现象。绝大部分的灾害报道不仅对灾害发生的原因没有分析,而且报道的重点完全集中在抗灾救灾上。这一灾害报道的叙述逻辑被人们形象地概括为“灾难不是新闻,抗灾救灾才是新闻”。这一叙述逻辑的形成与当时新闻报道的指导思想有密切的关系。1950年4月2日,中央人民政府新闻总署给各地新闻机关《关于救灾应即转入成绩与经验方面报道的指示》中说,“各地对救灾工作的报道,现应即转入救灾成绩与经验方面,一般地不要再着重报道灾情。……这种报道(指对灾情的报道),把个别的特殊的例子夸大为一般的现象,片面地孤立地宣传灾情的严重性,而没有和实际救灾工作相结合,这是客观主义倾向的表现。这种报道可能造成悲观失望情绪;同时给予帝国主义反动派夸大我国灾情,进行挑拨造谣的藉口”。[40]改革开放前,我国的灾害新闻基本都是按照这样的精神展开的。例如,1961年(“三年自然灾害”中最厉害的一年)的报纸上关于具体灾情的新闻基本没有,都是人民群众在党的领导下如何生产自救、自力更生的报道。

忽略灾情而着重救灾的报道思路从提出之初的背景看,确有防止涣散人心,警惕当时世界上的反华势力的用意。但是,在实际的操作中,由于每一次的灾害报道都显示出人在与自然抗御的过程中激发的巨大能量,并使得每一次救灾都取得了重大胜利,久而久之这就形成了一种固定的逻辑模式:灾难意味着考验,灾难越大,社会主义制度的优越性就体现得越深刻,人们的革命豪情和主观能动性也就表现得越充分,因而抗灾的胜利也就越能证明社会制度和领导方针的伟大、正确。

例如,1949年之后的灾害报道中一个最常见的模式就是进行历史对比。一方面眼下面临的灾难往往是“百年不遇”的,比历史上任何一次类似的灾害都更为严重,但另一方面由于领导的英明、社会制度的优越性、人民群众被激起的革命豪情,最终使得“人定胜天”,所造成的危害却是最小的。可见,在这里,报道中的历史背景并不是为了宏观介绍类似自然灾害的发生情况,也不是为了从中寻找历史经验,而起的主要作用是通过新旧对比来证明一个前所未有的新社会的伟大。

如新华社报道1954年武汉抗洪的新闻名篇《英勇搏斗100天———记武汉人民的防汛斗争》中唯一提到的一处历史背景是:

特别感到祖国温暖和幸福的,是久居武汉的每一个居民。1931年武汉市被水淹没的当天,米价一天3涨,菜价陡涨10倍以上。全市无食无住的饥民有17.6万人,死亡3.2万多人,长江、汉水漂流的浮尸无数。今年在水位最高的日子里,祖国各地送来了大米、煤炭和几十种鲜菜、干菜,物价平稳,每一个家庭的生活安定如常。[41]

即便是面对不那么严重的自然气候异常现象,报道者也习惯于采用这一模式。如50年代另一著名新闻短篇《上海严寒》一共只有两段,但仍引用了一处历史背景来进行新旧对比:

“前天一夜风雪,昨夜八百童尸”。这是诗人臧克家一九四七年二月在上海写下的诗篇“生命的零度”中开头的两句。这几天要比十年前冷得多,但据上海市民政局调查,到目前并没有发现冻死的人。[42]

这篇新闻介绍说上海这次春季降温是有气象记载以来罕见的严寒天气,但全文既没有分析陡然降温的原因也没有提到由此造成的居民生活的不便,除了上述历史背景外,文章还提到的三个信息是:行人驻足观赏晴天下雪的奇观、民政局布置各区要加强对生活困难居民的救济工作、上海市教育局延迟全市幼儿园开学日期。这不禁让人马上想到2007年3月初北方地区也发生了一场罕见的“倒春寒”,媒体对2007年这次春季反常降温降雪的报道重点是介绍气候突然反常的原因、报道大风降温给居民生活造成的不便、反思政府应急机制。当然,由于两次“倒春寒”的情况不完全一样,不好直接地加以对比,但从大致上看出媒体面对自然变异现象的报道心态已经发生了较大变化当是没有疑义的。

“文革”时期,灾害报道逻辑沿着既往思维模式进一步发展,变为大灾促大干,结果大灾不但不会带来大害,反而有助于取得大丰收、大成果。由于过分地看重人的主观能动性、过分地看重抗灾成果的政治意义并对辩证法做了庸俗化的理解,结果导致“文革”期间的灾害报道出现了一种好坏不分的“混乱”的逻辑。典型的如对山西昔阳县历次抗旱斗争的报道:

在全县的抗旱会议上,陈永贵同志分析了农业生产的形势,表扬了全县人民坚持抗旱斗争的精神,满怀信心地说:大旱,是一件坏事,它旱坏了庄稼,使农业生产受到损失;大旱,这个坏事,也可以变成好事,它震动了人们,教育了人们,让人们认识到:在进行农田基本建设的时候,必须既抓土,又抓水,只有切实抓好水利建设,才能增加土地的抗灾能力,保证农业的高产稳产。……今年的大旱,促进了人们大办水利的坚强决心,使大旱之年的昔阳,变成了水利建设大发展的一年。[43]

严峻的考验,锻炼了英雄的人民。无论是大寨还是昔阳,每发生一场大灾害,总是变成了大促进,带来了大变化、大发展,这已经成了一条规律。……大寨的干部和社员提出了一个战斗口号:一年大旱,大干;二年大旱,拼命干;三年大旱,实现水利化。[44]

从道理上说,在天灾面前不低头,有一股战胜困难的勇气和决心,这是正确的,也是必要的。但仅有这点毕竟还远远不够。这样的逻辑使得我们在很长一段时间内不敢正视灾害造成的巨大破坏,不敢面对人在灾害中承受的痛苦。例如唐山大地震后《人民日报》的报道标题是《灾区人民在毛主席革命路线指引下发扬人定胜天的革命精神抗震救灾》,文中提到:

伟大领袖毛主席和党中央、国务院对地震灾区人民群众十分关怀。地震发生后,中共河北省委、天津、北京市委和震区各级党组织,已经采取紧急措施,领导群众迅速投入防震抗灾斗争。中共河北省委领导同志已经带领有关部门负责人,赶到灾区指挥防震救灾工作。中国人民解放军和有关省、市卫生系统,已组织大批医疗队赶赴现场。国家地震局和河北省地震局已组织专业人员赶赴现场,监视震情。受灾地区人民群众已在当地党组织领导下,迅速组织起来,团结一致,展开抗灾斗争。他们决心在毛主席的革命路线指引下,在批邓、反击右倾翻案风斗争取得伟大胜利的大好形势下,发扬人定胜天的大无畏革命精神,团结起来,奋发图强,夺取这场抗灾斗争的胜利。[45]

唐山地震的震撼世界的破坏性影响以及当时人们所遭受的真实的痛苦,在钱钢的报告文学《唐山大地震》和90年代以后的各种纪实作品中都有所披露,但是在当时媒体的报道中这些巨大又具体的痛苦统统隐匿不见了,灾难的承受者作为一个集体名词———“受灾地区人民群众”,在整篇报道中都处于缺席状态,只能是虚幻地成为某种精神的响应者。

与此相仿的是1970年1月5日的云南通海大地震,死亡人数15621人(这一死亡人数在30年后才得以公布)。直到这一特大地震的4天以后,《云南日报》上才刊登了新华社的一则消息,对地震发生的具体地点和灾情只字不提。消息内容如下:

新华社昆明8日电1970年1月5日凌晨1时,我国云南省昆明以南地区发生了一次7级地震,受灾地区人民在云南省和当地各级革命委员会的领导下,在人民解放军的帮助下,发扬一不怕苦、二不怕死的革命精神,正在胜利地进行抗震救灾工作。……广大革命群众豪迈地说,有毛主席的英明领导,我们什么困难都不怕;有毛泽东思想的指引,我们奋发图强、自力更生、艰苦奋斗,一定能够夺得抗灾斗争的彻底胜利。[46]

灾难报道叙述逻辑的形成有多方面的原因,如“人力胜天”的文化传统、明确把“救灾”作为灾害报道主要内容的新闻政策、特定时代整个社会的政治氛围等等。这一逻辑模式具有根深蒂固的影响,时至今日依然可以在众多灾害报道中看到它的影响。但无论怎样,改革开放之后的灾害报道还是从报道思路上发生了根本性的转变。

第一,寻找灾害发生的原因,并对人类破坏自然生态的行为加以反思。1979年《人民日报》上一篇关于北京风沙的报道可谓最早具有这种“寻因反思”特点的灾害报道之一。报道通过专家分析和记者实地探访证明,近年来,北京的西北方,从河北省张家口地区坝上直到内蒙古草原的广大地区,草原和森林植被遭到严重破坏,沙漠戈壁面积不断扩大,生态平衡严重失调,是风沙危害加重的主要原因。[47]从此,对于自然界的灾害现象的发生,人们开始从自身寻找原因。如1998年获中国新闻奖二等奖的报道《塔河还能流多远》就明确指出,塔河地区的生态恶化并非气候原因,而是人为原因:

“塔河下游生态急剧恶化不是气候原因,不要倒果为因”,自治区人大常委会委员、原自治区气象局局长张家宝随“世纪行”行进时强调说。……如果我们在上空俯瞰整个塔河,就会发现一个奇特的现象:上游开荒,下游弃耕;汛期里,上游防洪抢险一片汪洋,下游缺水受旱两岸荒滩。造成塔河水量减少的主要原因是上、中游大量垦荒。……无计划的土地开发破坏了源流区和干流区的水土平衡。[48]

90年代之后的诸多抗洪报道中也出现了反思上游滥砍滥伐造成水土流失、河道淤塞、洪水易于泛滥的声音。如1998年一篇反映长江上游大量砍伐原始森林的短消息获得了当年中国新闻奖的一等奖,在全国两江流域发生特大洪灾的背景下,该消息在标题中旗帜鲜明地告诫道“滔天洪水警示人们:保护生态刻不容缓”[49]。

当然,灾害现象的成因往往是相当复杂的,有人为因素,也有尚未被人类完全认知的自然因素。媒体有时出于保护生态的激情而把一些自然灾变现象完全归罪于人类活动也是不科学的。如有研究文章批评了媒体近年来在面对沙尘暴现象时的急躁心态,媒体纷纷急迫地追问“是谁制造了沙尘暴”,似乎找到源头立即就可以制止住沙尘暴,而忽视了沙尘暴作为一种自然现象已经存在了数百万年的事实。面对自然灾害的成因应当有科学理性的态度,不去寻找原因或想当然地把自然灾害都归于人类自身的活动当然都不可取。媒体在自然灾害归因问题上的失误主要是缺乏相关科学知识,但是从无视灾害现象的原因到开始重视自然灾害的成因,并以此探索自然规律反思人类行为,这表明了媒体在建构人与自然的关系上进入了一个相对成熟和理性的阶段。

第二,把灾害现象视做“灾害”,不回避灾害造成的损失与痛苦。改革开放前媒体很少出现直接报道灾害的新闻,都是从救灾的角度写灾害,而80年代之后直接描写灾害本身以及所造成的危害与痛苦的新闻多了起来。

1981年一篇获得全国好新闻奖的广播快讯《四川暴雨成灾》是较早地直接报道灾害本身的作品之一。这篇报道先介绍了四川暴雨的情况,如“七月十二号晚上到十三号下午四川的西部、中部的温江、绵阳、乐山、内江地区和成都市连续下了二十多小时的暴雨,其中二十个县和成都降雨量在二百毫米到四百毫米之间”。接着报道了因暴雨而造成的危害———“金堂、资阳县城被淹。据省防汛指挥部初步统计,全省有二百万人遭受洪水威胁、六万亩农田受灾”。最后才介绍了省委省政府领导全省人民抗洪救灾的举措。[50]这则短讯看上去毫不起眼,实际上却预示了灾害报道叙事顺序的重大变化:从过去只能从救灾情节中才能看到灾情到现在先写灾情再写救灾。尤其是在灾害刚刚发生的时候,迅速报道灾情已经成为媒体义不容辞的职责。

如1997年获中国新闻二等奖的广播现场报道《古镇三河遭受灭顶之灾》,记者目睹了三河镇被淹后的情景:

今天下午四点十六分三河的圩堤庐江方面决堤,咆哮的洪水在二十分钟左右就吞没了古镇三河。现在我们向您报道的时候天已经黑了,刚才傍晚的时候我们在大桥上看到整个三河已经是一片汪洋了。只有几幢三层楼房还透出一小截,在汪洋当中不时飘来几块浮草,电线杆也只能看到一米多一点的脑袋,一派惨象,一派险象![51]

而真实的救灾情景也远不是“文革”以及之前报道中所表现得那样乐观和自信。三河镇一共有一万六千人,撤出来的很难统计。记者看到不少人都在房顶上摇手电筒打信号,而救援船只有27艘,相对灾民的人数来说,只是杯水车薪。

前文已经谈到,由于传统灾害报道惯性思维的力量还很强大,再加上方方面面的许多现实考虑,媒体在灾害报道上的突破有时也会受到各种力量的阻挠。例如1998年九江决堤之时,《中国青年报》记者贺延光冒着生命危险困守危城,不断用手机向编辑部报告最新汛情,次日《中国青年报》就在头版以《九江段4号闸附近决堤30米》为题全文刊发了这8条短讯。不想报道刊出当天上午,报社就接到有关领导电话,严厉批评他们违反了“新闻纪律”,报社领导还为此写了检讨。直到事后第三天国务院总理朱镕基亲临九江视察,讲了“不能向群众隐瞒灾情”后局面才得以改观,而这一系列短讯最终获得了当年中国新闻奖的特等大奖。[52]在许多研究灾害报道变化的文章中,这一戏剧性的事例都会被提及,因为这似乎很集中地表明了灾害报道观念转变的压力与必然。

第三,在抗灾报道中,不再一味表现人类主观精神的战无不胜,开始正视人力在自然力面前的有限性。

例如90年代不少优秀的抗洪报道之所以能打动人,就在于它们真实描绘了洪水肆虐的巨大破坏力,在此面前,人类的力量显得微不足道。但恰恰是因为生死攸关,这时候的急人之难、毁家纾难等人类的利他性行为才显得分外光辉。例如被称为1998年抗洪代表作之一的报道《四百壮士战洪魔》并没有表现出以往救灾报道中一贯昂扬的豪情,而是表现出了一种深沉的悲壮之情。抵御洪灾并不像“喝令三山五岳开道”那样轻松与浪漫,而必须有“壮士一去兮不复还”的勇气,有时的确就是在用自己的生命去换取别人的生命。如报道写道:

戴应忠发现事态严重,命令部队撕开篷布和伪装网准备弃车,不料话没说完,一排几层楼高的巨浪就呼啸着打来,把他乘坐的延安牌重型牵引车打得连翻几个跟斗,一车人全部身陷洪流漩涡……被滚滚洪流迎头冲散的官兵,浮出漩涡的第一件事,依然是救助他人。……空军排长田华与战士韩峰拉着一位老人正随浪漂游,旁边又传来几个群众的呼救声。他让韩峰拉着老人继续游,自己拼命向呼救的人群游去,拉住了一位老人。前方出现一棵大树,田华奋力将老人托上树去,自己却被一排飞浪卷走,英勇牺牲。[53]

炸坝行洪等毁家纾难的行为在新时期的抗洪报道中也因为触碰到了切实的痛苦而显得分外苦涩,例如1991年中国新闻奖二等奖作品《含泪再炸邱家湖》就真实报道了安徽颍上县邱家湖人在奉命炸坝行洪前抉择的痛苦,他们怨恨过组织迁移的干部,他们甚至包围了来执行爆破任务的解放军,但最终人们还是退却了。“‘是呵,下游的人家也需要保,俺们已经遭了灾,再熬一阵吧。’人们互相簇拥着站到土台上,噙泪向自己的家园投去最后一瞥。”[54]

可以说,改革开放后中国媒体对灾害新闻报道观念的转变,是渐进而曲折的。但是2008年的汶川大地震,以一种极其特殊的情势,促使新闻媒体对1949年以来的灾害报道逻辑进行了全面的重写。国内新闻媒体在这一巨灾面前的表现,受到了多方肯定。如美国《华尔街日报》在2008年5月14日评论说:“作为许多人眼里中国政府的主要宣传工具的官方媒体新华社,此次对四川地震报道之迅速、之全面大出人们预料。地震发生当天,新华社发出了成百上千条震情通报,几乎每分钟都有新讯息发出,它还发布了现场记者对灾情的坦率评估。”新加坡《联合早报》5月21日的一篇文章评论说:“中国媒体在地震报道中所显示的空前自由度,也让世界刮目相看,甚至可以说是地震般的巨变。”[55]不仅外媒做了如此评价,国内舆论亦在把汶川特大地震与此前发生过的几次大地震的新闻报道进行了比较后,得出此次汶川大地震报道使“中国媒体实现了对灾难报道的重大突破”、“汶川地震报道无疑将被作为典范之作载入新闻史”等结论。如雷颐在《炎黄春秋》上撰文比较了“文革”时期的三次“抗震救灾”与此次的汶川抗震救灾,认为从中可以看出政府执政观念、社会结构已经发生了巨大的变化和进步,因为突发性事件、灾难,往往最能反映一个社会、时代的特点。[56]

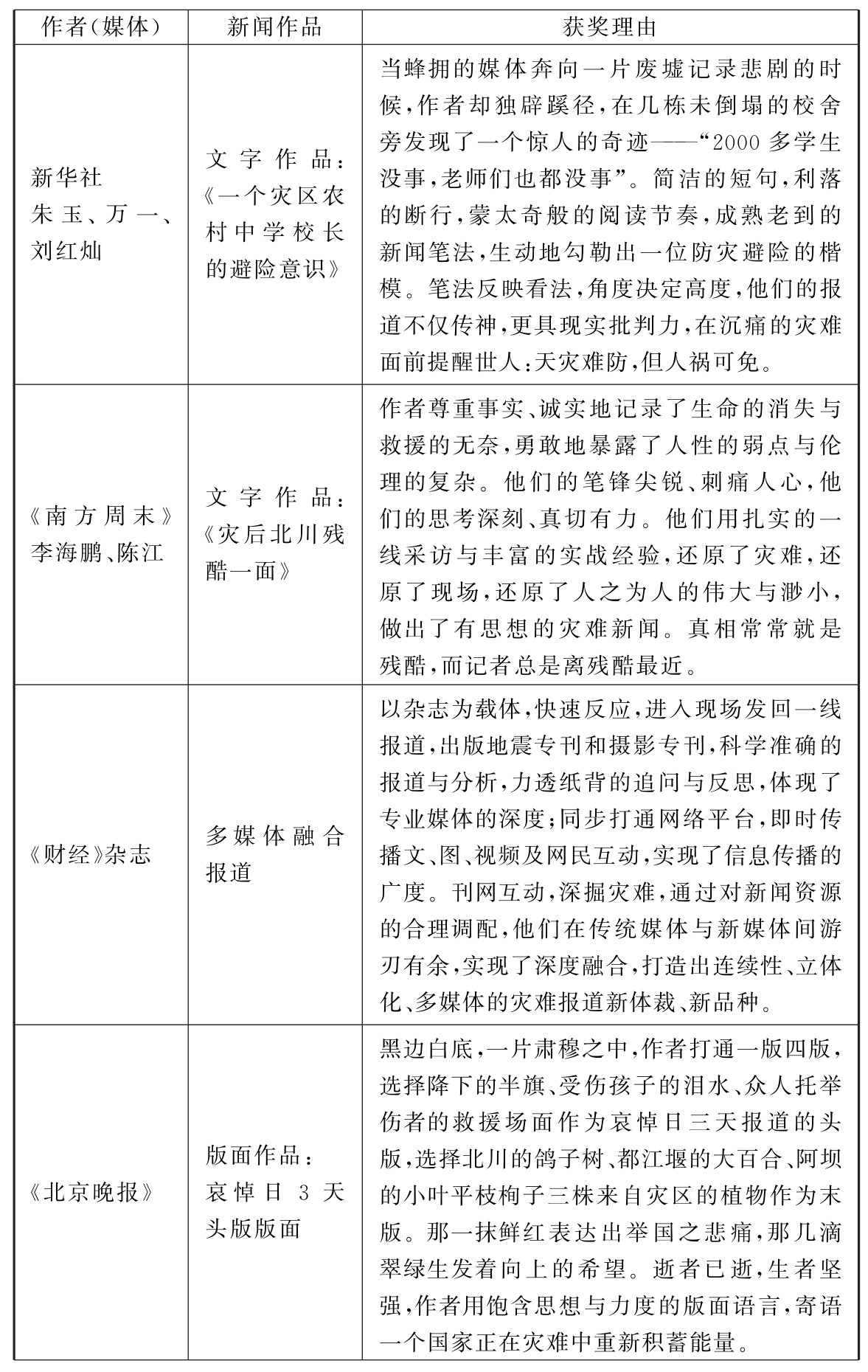

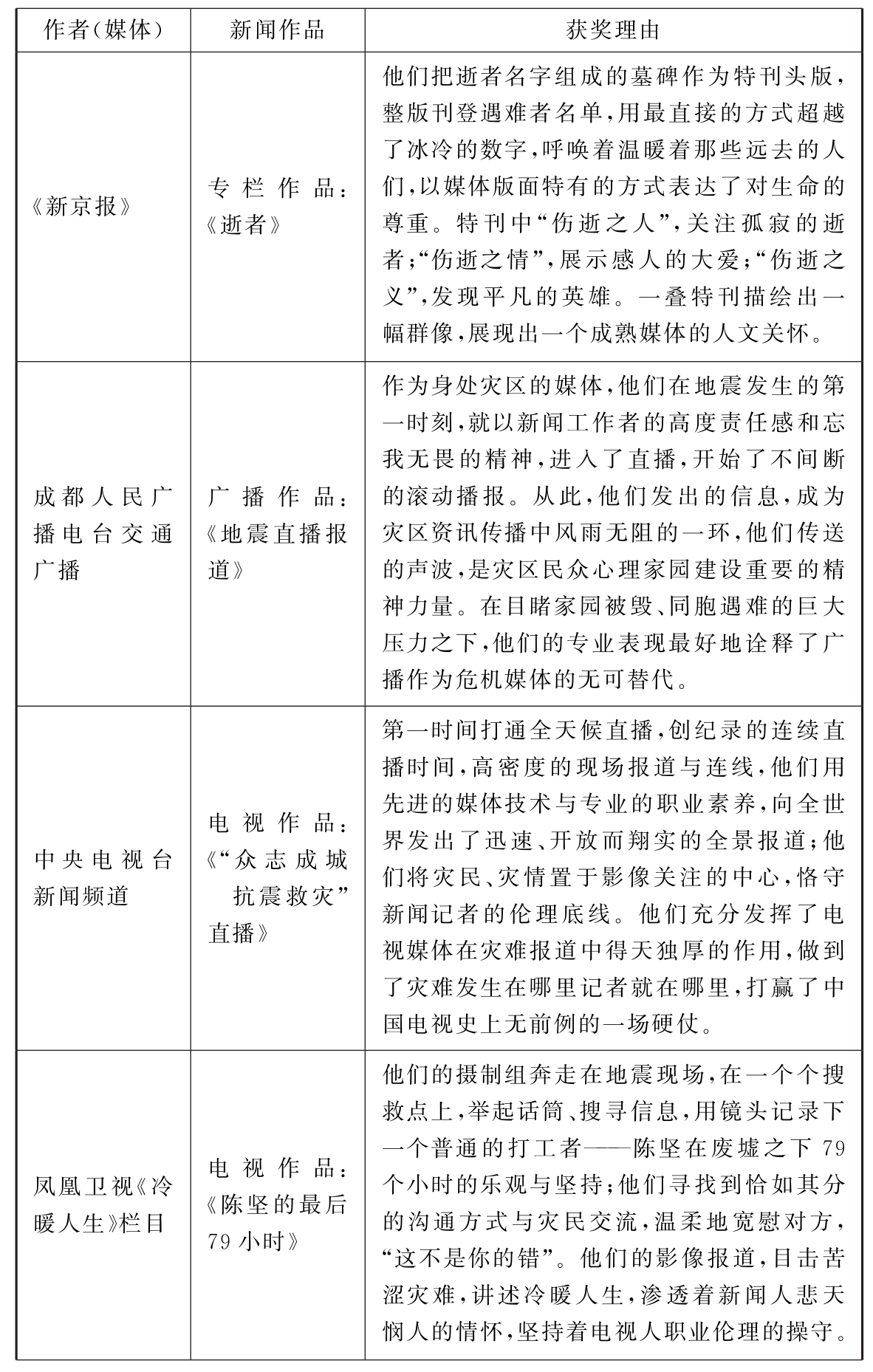

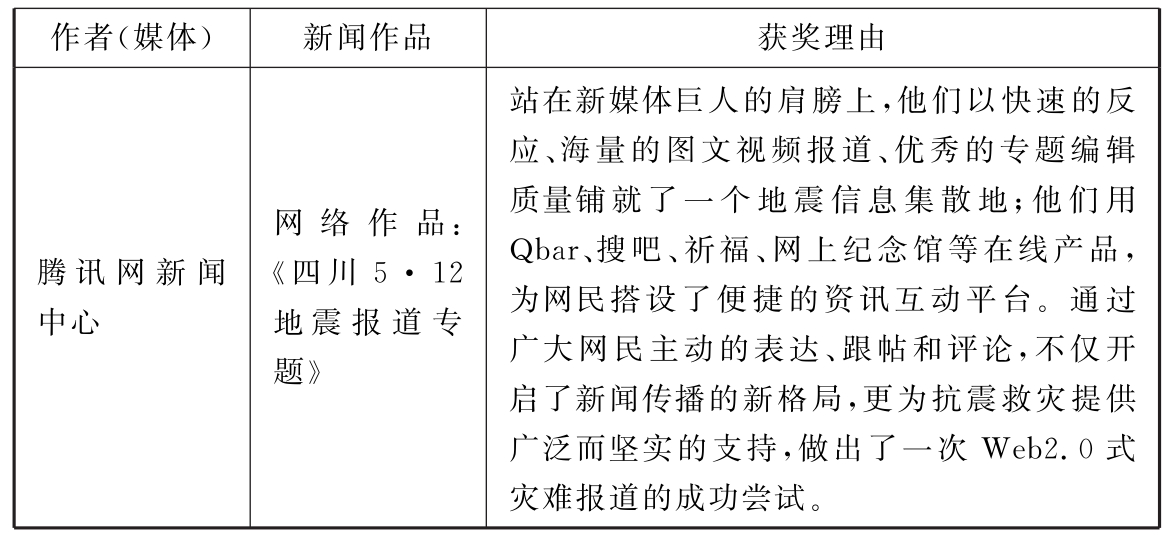

2009年4月25日,北京大学新闻与传播学院与新华社等联合主办了“中国新闻工作者职业安全高层论坛”,这次论坛揭晓了由全国数十所著名新闻院校的学者评选出的“5·12”汶川地震十佳报道。下表为十佳报道和获奖理由:

续表

续表

续表

从这些由众多新闻学教授评选出的十佳报道和给出的获奖理由中,不难看出,汶川地震报道所形成的最为明确的共识就是人的价值得到了尊重和彰显。如何看待“人”,这是决定灾害报道立场的一个核心标尺。在“文革”时期的地震报道中,我们可以看到极其乐观与昂扬的精神,但那不是活生生的“人”,甚至可说构成了对“人”的宰制和奴役。在那种需要让“人”本身服务服从于一个更高价值理想(不管其是否虚妄)的氛围下,出现了唐山大地震后,拒绝国际社会一切人道援助,并在联合国散发《人民日报》社论《英雄的人民不可战胜》,以此婉拒联合国秘书长提出的由联合国提供援助的建议;出现了“地震震倒了房子,但不能震断我们思想上阶级斗争这根弦”,“在任何情况下都坚持抓革命、促生产的方针,摆正批邓、生产、抗震的关系。用批邓带动生产和抗震”[57]这样的评论。从表面上看,新时期以来灾害报道的叙述逻辑比起改革之前来似乎削弱了人的力量,而实际上这正是人的主体性被重视的表现。因为人的主体性并不是一个虚假的力量主体,它必须是在正视人与自然的关系的前提下人类对自身的一个冷静而理性的认识。能认识到人类行为与自然现象的关系,直面灾难中的人类苦痛以及抗御灾害的艰难,人才可能被还原到“人”的位置上。

在这次的汶川地震报道中,“以人为本”的观念得到了全面的落实,这不仅体现在最高领导层的多次批示和讲话中,而且体现在新闻媒体的具体实践中。如陈力丹就认为,“在这次集中、多样且持续的报道中,尊重生命、充满人文关怀的报道得到了一致的好评,激发起了全国人民的同情心,凝聚了民众的力量。而那些不尊重甚至漠视生命的报道,那些把新闻价值凌驾于生命价值之上的记者和报道画面,受到了舆论的谴责,也受到了学界和媒体自身的质疑和反思。我们的媒体已经从正面和反面意识到,以人为本是全社会的共识,这个理念无形中会逐步内化为多数新闻工作者自觉秉持的职业理念。”[58]

汶川地震报道集中体现了近30年来灾害新闻观念的进步,是对传统的灾害新闻叙述逻辑的全面重写,但这并不意味着转变已经完成。事实上,从汶川地震报道的个案上还是可以清楚地看到,要完成这种转变仍然需要付出巨大的努力。一方面,某些新闻管理思维依然显出了不能与时俱进的滞后性。比如,与四川相邻的某省也遭受了震灾,但该省各报的记者准备赴灾区采访之时却接到通知:所有报纸不准派记者到灾区采访,不能报死亡人数。以后又发通知说,记者可以去一线,但要以领导在抗震救灾一线的行动为准云云。这种僵化的新闻管制,使得全国人民在全力抗灾的同时甚至都不知晓这个邻近省份也有好几个县遭受了严重的震灾。另一方面,极少数媒体和从业者在这样的大灾面前,还是流露出不尊重生命的冷漠、麻木的意识,比如重庆《旅游新报》(已被停刊)竟然把大地震当噱头,利用废墟、鲜血为背景,让几个美女在残垣断壁中摆姿势,拍写真;某晚报刊登的山东作协副主席的两首悼念词,充满“党疼国爱,声声入废墟”、“纵做鬼,也幸福”、“只盼坟前有屏幕,看奥运,同欢呼”等肉麻的臣民意识,引起网上言论一片哗然;还有一些媒体记者,不顾灾难新闻采访的基本职业规范和伦理要求,不惜伤害灾区群众的感情,去追求所谓的新闻效果,更是体现出人文素养的严重缺失。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。