第六章 人口增长与计划生育

一、人口形势

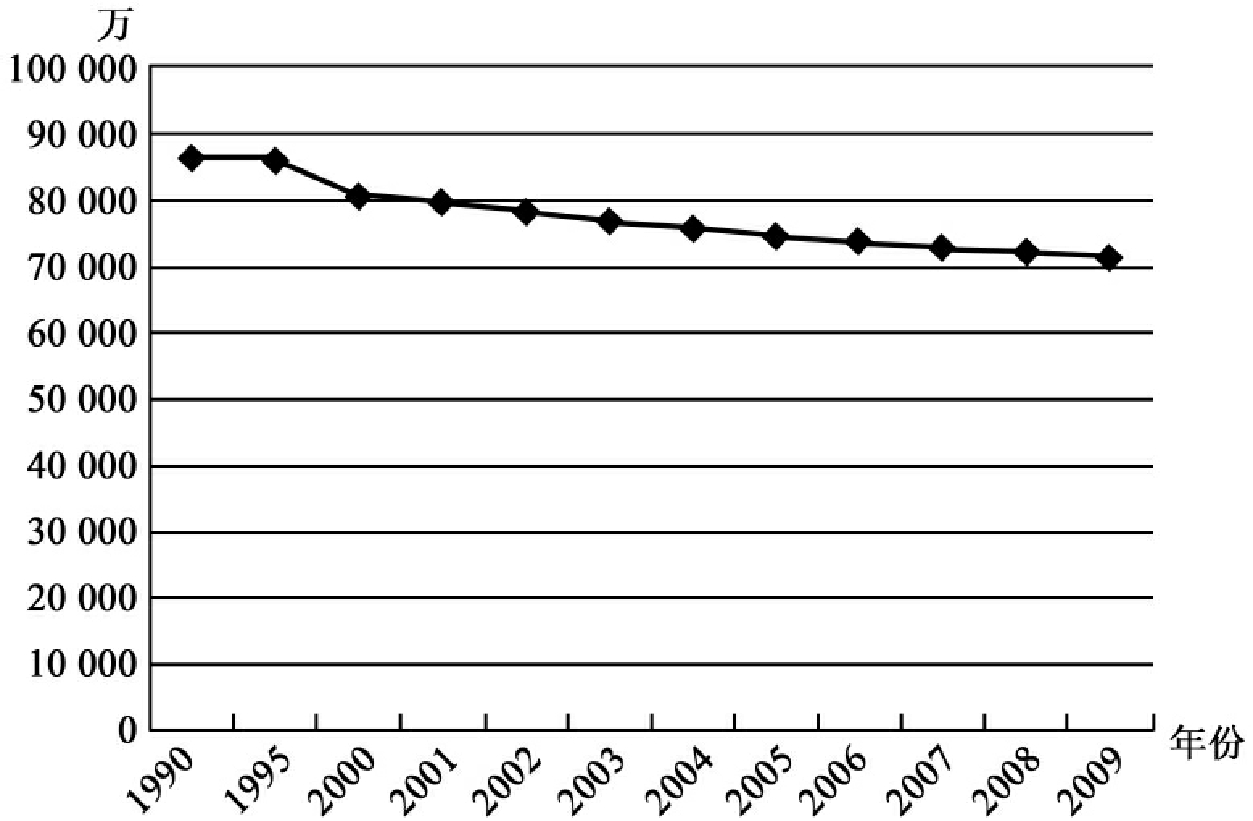

中国乡村人口自20世纪90年代就开始不断减少。1990-2009年中国乡村人口数如图6.1所示。

图6.1 1990-2009年中国乡村人口数

注:1990年为国家统计局公布的第四次人口普查数据。1995年为国家统计局公布的1%人口抽样数据。2000年为国家统计局公布的第五次人口普查数据。2001-2009年为国家统计局年度统计公报中的数据,实为国家统计局估计的数据。1990年以及1995年公布的数据中,没有专门列出农村人口,我们从人口总数中减去城镇居住人口从而得出农村人口数据。

农村人口减少不外乎如下原因:第一,人口自然增长率呈负增长,亦即死亡率大于出生率。第二,农村人口外迁至城市。我们没有发现全国农村人口自然增长率的数据,只有包括城市在内的全国平均人口自然增长率,1990年为1.439%,2009年下降到0.505%。全国的人口自然增长率虽然下降,还没有达到负增长。而且,一般来说,农村人口自然增长率要高于全国平均水平。所以,从全国范围来看,农村人口逐年下降,不能视为人口自然增长率呈负增长所造成的,应为大量农村人口向城市转移的结果。由于近十年来城市化的快速推进,城市人口占全国总人口的比例由1990年的26.23%,上升到2009年的46%。①

通常来说,城市化有两种途径:①城市外延扩展,周边农村纳入城市,农村人口被动地转为城市居民。②内延扩展,农村人口从各个方向迁入城市,主动转为城市居民。由于户籍制度上的二元结构,到目前为止,统计上农村人口的减少,可以认为主要是通过城市化的第一种途径实现的。也就是说,转为城市户口的主要为城市(包括城镇)近郊的农村人口。至于远离城市的农村人口的城市化状况,我们并没有看到深入的、有分量的研究,个案研究尤为缺乏。

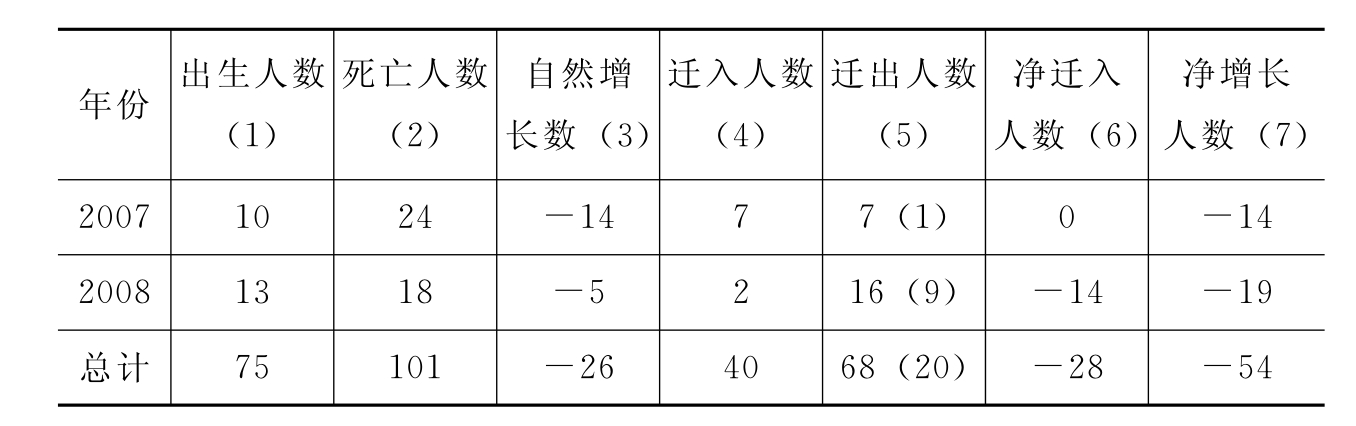

这次泾县、歙县的农村调查,给我们提供了一个极好的观测农村人口形势的机会。泾县凤村村委会,给我们提供了2003-2008年该村人口变动的数据(见表6.1)。

表6.1 2003-2008年泾县凤村人口增长一览表

续表

注:迁出人数一栏中,括号里的数字为农转非人口。比如:2003年共迁出11人,其中3人为农转非。

资料来源:泾县凤村村委会。

表6.1中的第一栏为出生人数,第二栏为死亡人数,第一栏减去第二栏人数,得出第三栏的人口自然增长数。第四栏为迁入人数,第五栏为迁出人数。第四栏减去第五栏人数,得出第六栏的净迁入人数。第三栏加上第六栏人数,得出第七栏的净增长人数。目前在农村,仅允许因娶亲和入赘而迁入。迁出体现在因嫁人而迁往其他农村地区以及农业户口转为城市户口(或称农转非)。农转非的原因各异。有的因上学而转为城市户口,有的因嫁人迁入城市,或因工作等其他情况转为非农业户口。第五栏中的括号外的数字为迁出总数。

从这个表上,我们可以观察到如下现象:第一,自2004年起,凤村的新生婴儿呈下降趋势,出生人数低于死亡人数,自然增长数呈负增长。第二,除了2006年迁入人数略高于迁出人数以及2007年迁入人数等于迁出人数外,其余年份,迁出人数均多于迁入人数。第三,在上述因素作用下,除了2006年,其余年份凤村人口一直在缩减。2003-2008年,总人口减少了54人。有人也许会说,迁出的人中,有一部分是迁往其他农村地区的,所以,凤村人口虽然下降,但增加了其他农村地区的人口,就整体来说,不能视为农村人口减少。然而,凤村迁往其他农村地区的人数与迁入人数相比,只多出8人。将这8人略去不计,2003-2008年,人口总数仍减少46人。

歙县几个村没有给我们提供如此详尽的人口变迁数据。雄村乡政府的工作人员告诉我们,2008年该乡人口出生率为7%,低于当年的全国平均水平(12.14%)。该乡没有提供人口死亡率的数据。据国家统计局的资料,2008年全国人口死亡率为7.06%。雄村乡的人口死亡率如果高于全国平均水平,则人口自然增长率为负数。若人口死亡率低于全国平均水平,则人口自然增长率为正数。若人口死亡率与全国平均水平相当,则人口自然增长率亦为负数。所以,我们估计,雄村乡人口自然增长率应接近于零或低于零(即负增长)。据昌溪乡政府的工作人员说,该乡2008年出生30人,死亡30人,自然增长率为零。他们还告诉我们,该乡的总人口近几年来也逐渐下降。可见,农村人口自然增长率呈负增长,不是个别现象。1992年后,各地农村对土地不再重新分配。生不加,死不减,迁入的农户也不再分配土地。而且,只允许因娶亲和入赘而迁入户口。因此,农村内部人口流动受到了土地承包权的极大限制。20世纪50-70年代,泾县、歙县农村都曾接纳过大批从其他农村地区以及城市来的移民。这种情况,今后断不会出现。生育率下降导致人口自然增长率下降。所以,农村地区人口,包括远离城市的农村地区人口的绝对下降是不可避免的。

二、计划生育与人口增长

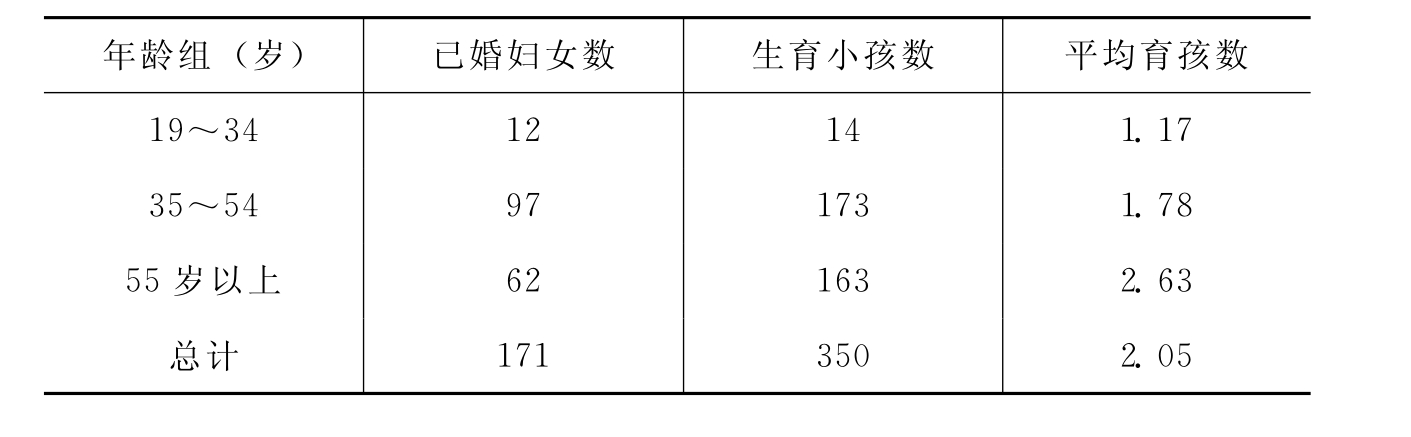

出生率或生育率是决定人口增长的决定性因素之一。为了考察不同历史时期生育率的变化及其与计划生育政策的关系,我们将接受调查的已婚女性,按年龄分为三个组:19~34岁为第一组,36~54岁为第二组,55岁以上为第三组。第一组为青年组,生育小孩的时间一般为最近十年。第二组为中年组,生育小孩的时间大致开始于1980年前后。第三组为老年组,生育小孩的时间大多开始于1980年以前。1980年为农村计划生育政策的转折点。在此之前,大部分地区没有执行严格的计划生育政策,生育基本上处于放任状态。泾县、歙县五村不同年龄组的生育情况如表6.2所示。

表6.2 泾县、歙县五村不同年龄组的生育情况

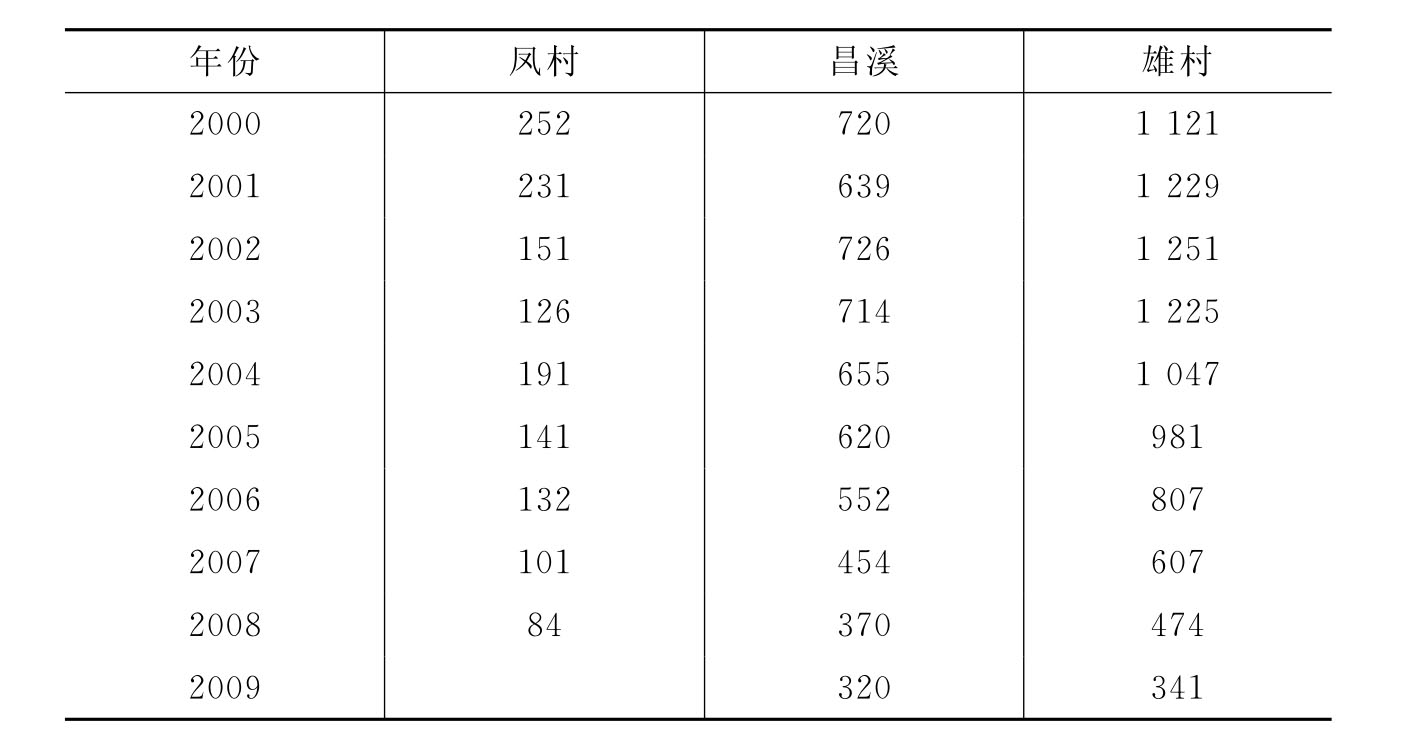

我们在问卷调查中,设置了一个关于丈夫、儿女、兄弟、姐妹等家庭成员状况的调查项目,涉及受访者的父母、妻子、儿女的年龄与婚姻状况。由此,可以得出一个家庭存活的所有子女和他们的长、幼次序,并可推出已婚妇女(或家庭)的平均育孩数。从表6.2可以看出,第三组,即老年组,平均每个妇女(或家庭)育孩数为2.63,第二组,即中年组,平均育孩数下降到1.78,第一组,即青年组,平均育孩数下降到1.17。第三组的妇女已过了生育年龄,其平均育孩数可视为终身(或完全)生育数。第二组的一部分妇女还处于生育年龄,但是,现在农村36岁以上的已婚妇女生育的可能性极少,所以,该组的平均育孩数在某种程度上也可视为终身(或完全)生育数。第一组的妇女全部处于生育年龄,还可继续生育。他们的终身(或完全)生育数最终可能高于1.17。但是,变动的幅度不会太大。所以这三组的平均育孩数,大致上反映了农村生育率在三个不同时期的变化。同时它也表明,1980年以来推行的计划生育政策,有效地抑制了农村生育率。另外,农村生育率的下降,还可以从凤村、昌溪、雄村小学生人数的变化上得到进一步佐证。2000-2009年凤村、昌溪、雄村小学生人数一览表如表6.3所示。

从表6.3可以看出,凤村、昌溪、雄村的小学生人数,从2000年以来,除个别年份外,大多数年份呈下降态势。尤其是2005年以后,下降幅度非常大。我们在前一章曾提到,这些村子的学生有一些流向附近的城镇小学,这可能是学生人数下降的原因之一。另一重要因素,据这些小学的负责人介绍,则是生育率的下降。

表6.3 凤村、昌溪、雄村小学生人数一览表

资料来源:凤村小学生人数由泾县教育局提供,昌溪与雄村小学生人数由歙县教育局提供。凤村的数据为该村小学的学生人数。昌溪与雄村的数据为各乡小学生总人数。凤村缺2009年的小学生人数。

三、传统观念与农民生育行为

多子多福、传宗接代、养儿防老,是农村传统的生育观念,也是中国传统的宗族文化的具体体现。这些观念的核心,表现为对生育男孩的偏好。这种生育观在我们所调查的农村地区是否依然存在?它对这些地区农村的生育行为有多大影响?这些将是本节所要探讨的内容。

偏好男孩对生育行为的影响主要表现在,已生育小孩的性别或性别组合,可能影响到生育下一个小孩的决定。比如,某夫妇第一个孩子是女孩,受传统观念影响,他们想要生一个男孩的欲望非常强烈,因此,生第二个孩子的可能性就非常大。反之,如果这对夫妇的第一个小孩是个男孩,想要一个男孩的愿望已经实现,这对夫妇可能就会停止生育。如果该对夫妇偏好的是一男一女,那么,第一个小孩无论是男是女,他们都会想再要一个孩子,这样,生第二个小孩的可能性依然非常大。

关于已生子女的性别(或性别组合)对生育下一个小孩的决定所产生的影响的文献很多,本书不一一列举。笔者曾在加拿大人口学会的杂志上发表了一篇文章,分析了中华文化中的传统生育观念对美国华人生育行为的影响。笔者发现,美国华人中,偏好男孩的生育观念对第二胎的生育没有影响,其影响主要发生在第三胎和第四胎的生育上。如果前面两个孩子都是女孩,生育第三胎的可能性明显高于一个男孩和一个女孩或两个男孩的性别组合。如果前面三个孩子都是女孩,生育第四胎的可能性明显高于其他性别组合(即三男,或二女一男,或二男一女)。②

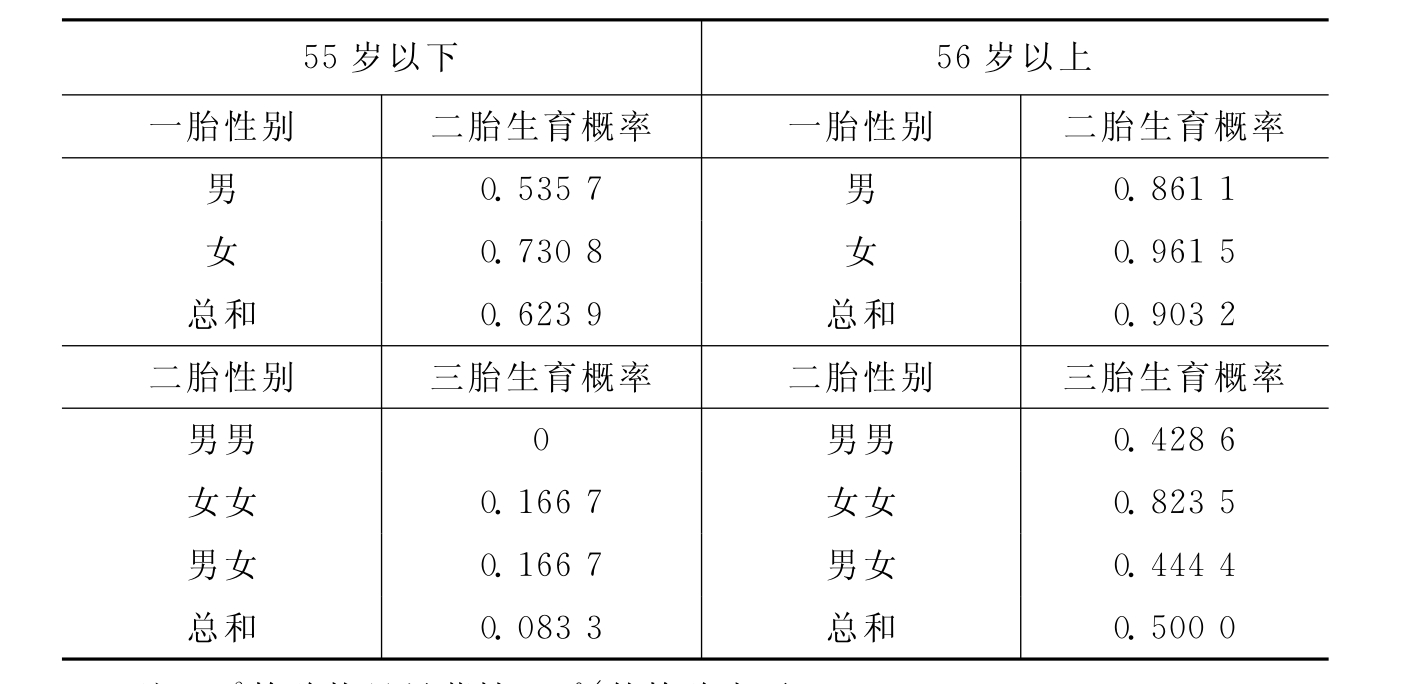

在下面的研究中,我们将所调查的几个村的已婚妇女,按年龄分为两组。55岁以下的为一组,56岁以上为另一组。第一组人的生育行为一般发生在1980年以后,而第二组的生育行为一般发生在1980年以前。这样,我们就可以分别考察传统生育观念,在计划生育政策推行前后是否存在不同影响。表6.4列出了两个年龄组第一胎的性别和第二胎的性别组合以及计算出来的生育第二胎、第三胎的概率。

表6.4 胎次生育概率

注:χ2检验均呈显著性(5%的检验水平)。

从相对应的概率中可以发现,传统生育观,亦即偏好男孩的观念,对两个年龄组的生育行为均存在着不可忽视的影响。无论哪一组,第一胎是女孩的家庭,生第二胎的可能性或概率都要高于第一胎是男孩的家庭。第一胎、第二胎均为女孩的家庭,生第三胎的概率明显高于第一胎、第二胎均为男孩或一男一女的家庭。然而,两个年龄组之间还是存在着一些差别。年龄大的组,无论第一胎为男孩或女孩,生育第二胎的可能性都非常高。第一胎为男孩,该组生育第二胎的概率为0.861 1。第一胎是女孩,生育第二胎的可能性为0.961 5。对这一组来说,性别偏好的影响主要表现在第三胎上。如果第一胎和第二胎均为女孩,生第三胎的可能性或概率高达0.823 5。如果第一胎和第二胎均为男孩,生育第三胎的可能性或概率则降到0.428 6。前两胎为一男一女,生育第三胎的可能性或概率为0.444 4,介于上述二者之间。1980年以前,大部分农村地区还没有实施严格的计划生育政策。绝大多数农村家庭,不管第一胎是男还是女,都会生第二胎。生第三胎时,则需要作一些考虑和选择。如果前面两个都是女孩,生第三胎的可能性非常大。反之,就比较小。

55岁以下的年龄组,情况稍有不同。1980年后,严格控制第三胎,有条件的允许生第二胎,前提条件是第一胎必须是女孩。在这种情况下,第一胎是女孩的家庭,不但可能而且允许生第二胎。所以,在这个年龄组里,第一胎是女孩的家庭生第二胎的可能性高达0.730 8。而第一胎是男孩的家庭生第二胎的可能性为0.535 7。二者概率之差比56岁以上的年龄组要大得多。第一胎和第二胎均为男孩的家庭,该年龄组生第三胎的可能性降到了零。而第一胎和第二胎均为女孩的家庭,生第三胎的可能性降到了0.166 7。所以,偏好男孩的传统观念,1980年以前,对农民生育行为的影响,主要表现在第三胎或三胎以上的生育上;1980年以后,主要反映在生育第二胎的行为上。

从表6.4中我们还可以看到多子多福的传统观念对农民生育行为的影响。56岁以上的年龄组中,已经有了一男一女的家庭,生第三胎的可能性或概率为0.444 4。高于前两胎均为男孩的家庭。已经有了一男一女,为何还要生第三胎?最可能的解释是,这些家庭受多子多福的传统观念影响,还想再要一个男孩。也许有些人会说,1980年以前,农村缺乏避孕手段,对生育行为进行有意识的控制是不可能的。但是,不能认为,那个时候农民缺乏任何控制生育的手段。像堕胎以及其他避孕方法,在农村曾长时间用于控制生育。

多子多福的观念也存在于55岁以下的年龄组中。前面提到,该年龄组中,已有两个男孩的家庭,生育第三胎可能性为零。然而,已生育了一男一女的家庭,16.67%的家庭生育了第三胎。这个比例与已生育两个女孩的家庭相同。在计划生育的巨大压力下,这类家庭还要生育第三胎。很明显,其目的不是想再要一个女孩,而是想再要一个男孩。

另外,无论是56岁以上的年龄组,还是55岁以下的年龄组。第一胎是男孩的家庭,生第二胎的概率虽小于第一胎是女孩的家庭,但是生育第二胎的概率仍很高。56岁以上年龄组中,该类家庭生育第二胎的概率为0.861 1。55岁以下的年龄组,该类家庭生育第二胎的概率为0.535 7。也就是说,两个年龄组中,第一胎为男孩的家庭,一半以上生了第二胎。原因是什么?我们分析,有一些家庭有了男孩还想再要一个女孩,实现一男一女的目标。另外一些家庭,可能还想再生一个男孩,实现“双保险”。

要看到,56岁以上的年龄组中,所有类别的生育概率均高于55岁以下的年龄组。这表明,偏好男孩以及多子多福等传统观念对年龄大的人的作用大于对年龄较轻的。从表6.4中,我们也可以看到,56岁以上的年龄组,二胎和三胎的总和生育率均高于55岁以下的年龄组。这就进一步证明,计划生育政策推行后,这几个村子生育率呈明显下降的趋势。

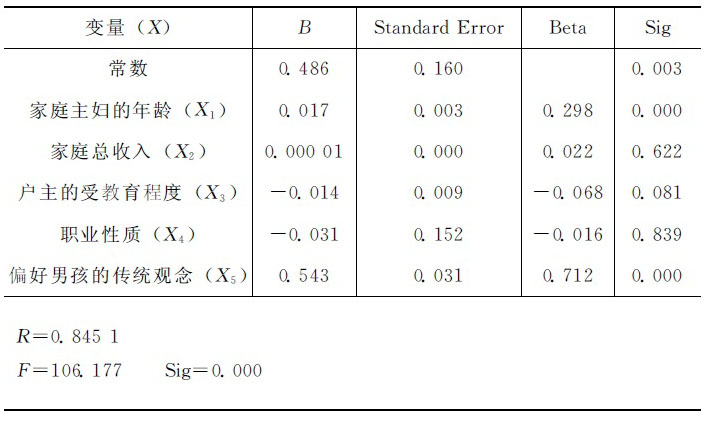

为了更准确地估量偏好男孩的传统观念以及其他因素在农民的生育行为中所起的作用,我们建立了一个多元相关回归模型。在这个模型中,假设每个家庭生育小孩的总数为因变量(Y),受到如下自变量(X)的影响:家庭主妇的年龄(X1),家庭总收入(X2),户主的受教育程度(X3),家庭职业性质(农业或非农业)(X4)以及偏好男孩的传统观念(X5)。前三个因素为已经量化了的自变量。家庭职业性质和偏好男孩的传统观念需要通过代码进行量化。我们设定务农家庭代码为0,非农家庭代码为1。偏好男孩的传统观念的量化比较困难。我们在前面已经发现,对有两个孩子的家庭来说,第一胎为女孩的家庭生育第二胎的可能性或概率要高于第一胎为男孩的家庭。所以,我们将第一胎为女孩的家庭代码设立为2,第一胎为男孩的家庭代码设立为1。对有三个孩子的家庭来说,前面两胎均为女孩的家庭生育第三胎的可能性或概率最高。其次为一男一女的家庭。最低为前面两胎均为男孩的家庭。据此,这三类家庭的代码分别设立为3,2,1。这些代码反映了传统观念或偏好男孩的传统观念的影响强度。代码数值越高,影响强度越大;反之亦然。鉴于生育第四胎的家庭极少,我们将讨论的范围限于生育一至三胎的家庭。

表6.5列出了该模型的主要参数和系数。方差检验(F检验)结果表明,该模型存在着统计上的显著性。在所有自变量中,家庭总收入和家庭职业性质两个自变量不存在统计上的显著性,对农户的家庭生育率影响不明显,因而,这两个因素不再讨论。户主的受教育程度在10%的水平上存在着统计上的显著性。其B值(回归系数)为正数,这表明,教育程度越高,生育率越低;反之亦然。偏好男孩的传统观念以及家庭主妇的年龄均在1%的水平上存在着统计上的显著性。从二者的B值(回归系数)上可以看到,这两个变量对生育率的影响也是正向的。年龄越大,生育率越高。偏好男孩的观念越强,生育率越高;反之亦然。那么,在这些影响农民生育行为的变量中,哪一个变量或因素影响最大呢,或者说最重要呢?Beta值为测试变量相对重要性的一个数据。Beta值越高,该变量在整个模型里的地位就越重要。从表6.5中可以看到,偏好男孩的传统观念拥有整个模型中最高的Beta值,为0.712。因此,在诸多影响农民生育行为的因素中,偏好男孩的传统观念起着最重要的作用。有人说,这个传统观念是农村推行计划生育的最大障碍。对于推行一胎化政策来说,或许是个障碍。但是,从长远来看,偏好男孩的传统观念对提升生育率的作用是有限的。

表6.5 影响生育率因素的回归模型

中国人偏好男孩的观念,强调的是血统的延续,体现了生命的代代相传,表达了有限的生命融入无限的生命长河之中的宗教观,是中国传统宗族文化的核心。中国宗族社会起源于夫权氏族社会。血统的延续,血缘亲属集团的形成,财产的继承,无不以男性为中心。因此,对于中国人来说,尤其是宗族文化悠久的徽州农村,男孩对一个家庭来说十分重要。另外,由于农业社会医疗条件落后,“多子”才能确保至少一个男孩存活到成年,这就形成了“多子多福”的传统观念。而在现代社会,医疗条件大幅改善,以“多子”来确保至少一个男性存活到成年的必要性已不复存在,生育一个男孩已能基本满足传宗接代的需要。美国人口统计学家Bongaarts和Potter(1983)认为,从统计学角度来说,如果一对夫妇要实现至少生育一个男孩的目标,他们的平均生育率将会达到1.94个。可是,如果一对夫妇要实现至少生育一个男孩、一个女孩的目标,他们的平均生育率将会达到3个。③这就是说,如果农民只满足于生育一个男孩,每对夫妇的平均生育率完全可以控制在2.0以下。在人口统计学中,一对夫妇平均生育两个孩子,称为零自然增长率,因为两个孩子只能替换夫妇二人,人口既不增长,也不减少。

中国内地以外的华人世界,包括中国香港、中国台湾、新加坡,都早已实现了人口的低速增长。根据联合国的数据,2005-2010年,全世界生育率最低的国家和地区依次为新加坡、中国香港、中国澳门。中国台湾略高一点,但也属于最低地区之一,排在184位。这些国家和地区,华人文化占统治地位。④据美国2000年人口普查的数据,美国的华人家庭平均生育率(或总和生育率)为1.6。这个数字不但远远低于黑人以及西班牙裔的南美人,而且也低于白人。受中华传统生育文化影响至深的日本和韩国,也都实现了低生育率增长,家庭平均生育率(或总和生育率)接近于2。⑤所以,坚持以男孩为导向的传宗接代的价值观,并不一定必然导致高生育率。

在我们调查的泾县、歙县的农户中,有14户人家只生育了1个女孩。这些农户的家庭主妇,年龄最大的54岁,最小的32岁,占55岁以下农户家庭的13%。其中,有3户家庭主妇年龄超过了生育年龄,其余的仍处于生育期。我们询问这些仍处于生育期的家庭主妇,是否打算继续生孩子,只有1人表示准备再生1个。这说明,农民们,尤其是在改革开放后成长起来的年轻一代,正在改变他们的生育观和生育行为。

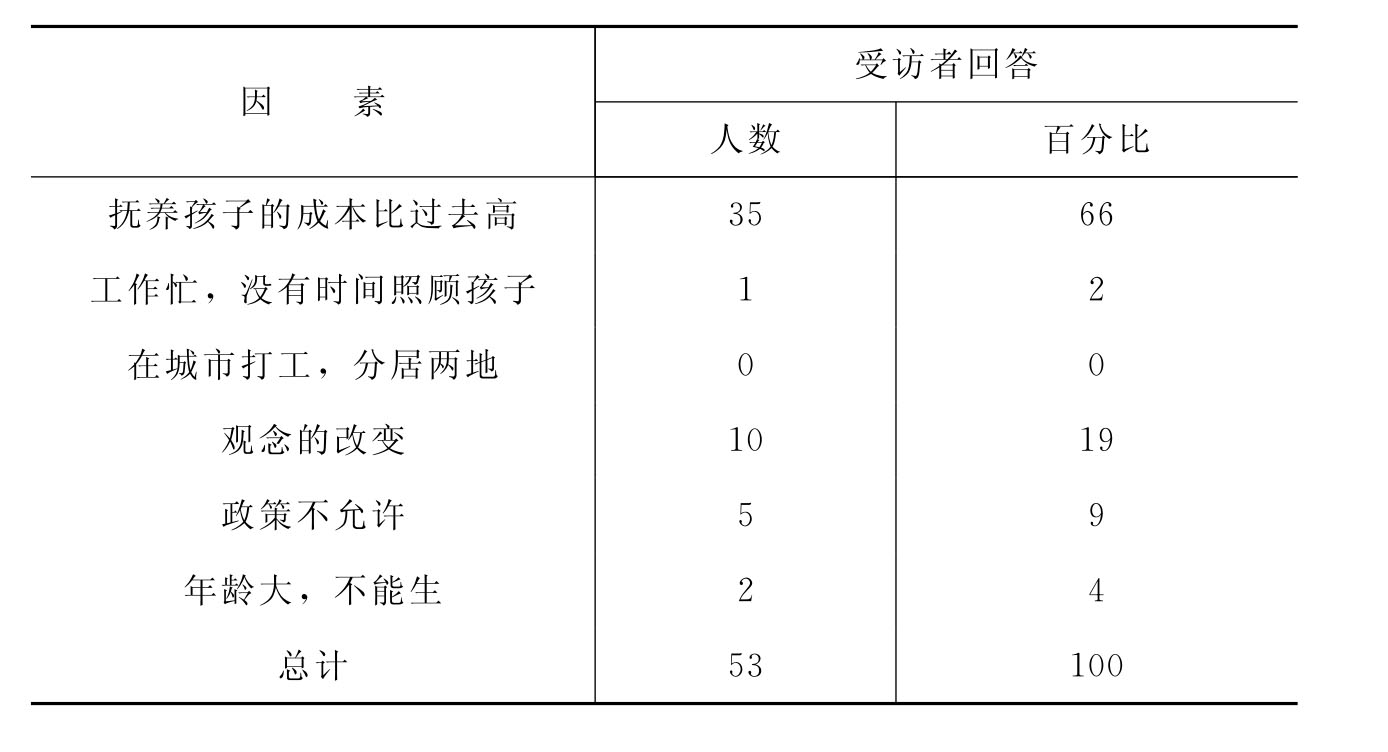

毫无疑问,农村生育率下降,计划生育政策功不可没,我们在前面已证明了这一点。但是过去,农民们对计划生育是极不情愿的,在很大程度上是被迫的。那个时候,完成计划生育指标,是令农村干部们最头疼的事。这次到农村调查,农村干部们告诉我们,计划生育工作比过去好做多了。在我们调查的农户中,有56户家庭主妇年龄在44岁以下,仍处于生育期。当问到她们是否有继续生育的意愿时,只有3户表示要继续生育。大多数不想再生了。为了弄清是哪些因素促使农民们不想继续生育,在问卷调查中,我们给他们提供了如下选项:①抚养孩子的成本比过去高;②工作忙,没有时间照顾孩子;③在城市打工,分居两地;④观念的改变;⑤政策不允许;⑥年龄大,不能生。对不愿继续生育的因素的调查情况如表6.6所示。

表6.6 对不愿继续生育的因素的调查情况

她们当中66%的人,将不愿意再生小孩归因于“抚养孩子的成本比过去高”,19%的人归因于“观念的改变”,9%的人归因于“政策不允许”,4%的人归因于“年龄大,不能生”,2%的人归因于“工作忙,没有时间照顾孩子”。换句话说,绝大多数人选择了“抚养孩子的成本比过去高”以及“观念的改变”这两个因素。因此,我们有必要着重讨论一下这两个因素对抑制农民生育行为的影响。

西方人口统计学中有一个关于人口增长转型期的理论,该理论将世界人口发展分为三个阶段。第一个阶段为传统社会,即前工业化社会。这个阶段,生育率和死亡率都很高,人口增长缓慢。第二个阶段为工业化社会,分为两个时期,工业化前期与工业化后期。在工业化前期,技术进步,导致生产与医疗卫生条件改善,死亡率下降。但是,在传统观念的作用下,生育率还是很高,人口因此快速增长。在工业化后期,死亡率进一步下降,生育率也开始下降,并逐渐快于死亡率下降的速度。生育率与死亡率的差距逐渐缩小,人口由快速增长转为低速增长。这一时期,称为人口增长的转型期。第三个阶段为后工业社会。这个阶段,生育率和死亡率都处于极低水平,人口增长趋于停滞。这个理论客观地描述了西方发达国家人口发展的历史。一个国家的人口由高速增长转为低速增长,能否进入转型期是关键。而进入转型期的标志,在于生育率的下降。

西方人口学家提出了各种各样的理论,分析生育率何以下降。美国经济学家贝克(Becker),在微观经济学理论的基础上提出了交换理论,来解释个人生育行为的转型。他认为,生孩子、抚养孩子会花时间、精力和金钱,这些都是机会成本。如果一对夫妇认为,这些机会成本会超过预期收益,就会选择不生孩子或少生孩子。因为这个理论,贝克获得了诺贝尔经济学奖。⑥另外一种理论试图从文化的宏观环境转型上解释生育率的下降。该理论实为经济学中“制度创新论”的翻版。在一个社会里,新的观念和新的行为方式,首先萌发或创新于这个社会的精英阶层。然后,借助于现代传媒,向其他阶层发散,并逐渐为其他社会阶层的成员所接受,最终成为社会的主流意识。⑦第一种理论讨论了生育行为的被动性,由于抚养孩子的机会成本提高,在压力下,人们被迫减少生育。第二种理论讨论了生育行为的主动性,人们接受了新观念后,主动减少生育。

那么,农民们为什么感到,现在抚养孩子的成本比过去高呢?“过去”,主要指改革开放前的计划经济时代。我们在前面已经分析过了,那时候,农民的生育行为主要为偏好男孩的传统观念所驱使。“偏好男孩”,一为传宗接代,二为防老,此为农民生孩子的预期收益。在城乡二元户籍制度下,农民的孩子只能待在农村种田,毫无流动性可言。大锅饭体制下无竞争压力,农民们对自己的子女无太高奢望,只要能干活就行。即使徽州农村素有“东南邹鲁”之称,在当时的体制下,农民也失去了对自己孩子的教育进行投资的兴趣。孩子们很小的时候,就在生产队放牛,帮助家里挣工分。家里的孩子越多,工分挣得越多。生产队分粮食及其他实物时,也多按人口分配。妇女们在生产队里干活,或在家侍弄自留地,兼做一些副业,照顾孩子也很方便,不需花太多的精力。所以,那时对农民们来说,生养孩子并不是太大的负担,机会成本小。收益与成本相比,前者大于后者。人口学家卡德威尔(Caldwell)指出,在传统社会里,孩子被父母当做劳动力使用,可以创造财富。父母进入老龄后,孩子又是他们养老的经济支撑。所以说,财富是从孩子向父母流动,父母们当然希望孩子越多越好。⑧

改革开放后,特别是近十年来,城乡之间的藩篱被打破,农民们被推向市场,向城市流动,他们开始感受到竞争的压力,领悟到时间的重要性。在农民追求改善生活的过程中,孩子多必然挤占致富的资源,包括时间和金钱,也减少了致富的机会,这就提高了抚养孩子的机会成本。现时农村,中青年夫妇大多双双在外打工,养育孩子增加了夫妻双方,特别是妇女们外出打工的难度。夫妻双方在外打工,也会给抚养孩子,照顾孩子带来不便。孩子留在农村家中,他们也不放心。此外,在外打工的夫妇们自身也承受着极大的竞争压力,要不断提高自己生存的能力。当这些夫妇们身心均感到疲惫时,自然会将孩子多视为极大的负担。

从孩子方面来说,自从农村推行义务教育后,孩子到了入学年龄,必须上学读书,由过去的小劳动力变成了现在的小学生。家长们不但减少了收入,还增加了教育支出。再者,分田到户打破了大锅饭体制,人口多的人家,在经济分配上失去了优势。加之,计划经济为市场经济取代,竞争出现,家长们从切身经验中感受到,为了孩子长大后在日益激烈的竞争条件下生存,必须加大对孩子教育和健康的投资。另外,炫富攀比心理不但存在于大人们之间,也在孩子们之间蔓延,给孩子提供一个高质量的生活环境的压力日益增大,父母们因此开始注重孩子的生活质量,而不是孩子的数量。如此种种,使得财富由过去自孩子向父母转移而变成了自父母向孩子转移,农民们因而产生抚养孩子的成本比过去高的感觉。在成本压力日增的情况下,农民们不得不减少生育。这也是一种被动行为,但是,与过去在政策的压力下所产生的被动行为不同,这种在市场经济压力下产生的被动行为,是经济发展的必然结果,因而,也是一种内生行为,或主动的行为。

“观念的改变”可以使人主动改变生育行为。然而,由社会少数精英阶层创造的观念和行为并不都能够为社会的普通大众所接受,最终成为社会的主流价值。它必须与当时的社会经济基础相适应,是当时社会经济发展的内在要求和必然产物。少生少育的理念,早在20世纪60年代,政府就开始大力宣传。长时间内,农民一直不买账。进入21世纪以来,才逐渐为农民接受。即使如此,从我们的调查中也可以看出,仅29%的农民将减少生育归因于“观念”的改变。更多的人不愿意再继续生育,是因为他们感受到了“成本”提高的压力。这些改变了“观念”的人,可能也是先感受到成本提高的压力,继而改变了生育的观念。当然,也不否认某些人并未感受到“成本”提高的压力,而是自觉接受了新的观念和行为方式。一般来说,社会经济基础改变在先,观念形成在后。观念是一种文化形态、文化价值观,一旦形成,可以超越经济的发展阶段,在较长时间内,持续发挥作用。当越来越多的农民在经济压力下被迫改变生育行为,继而形成少生少育的现代观念时,生育率的下降,就将成为一种不可逆转的趋势。

“抚养孩子的成本比过去高”以及“观念的改变”,是市场经济和工业化的迅速发展而产生的两个制约生育行为的结构性因素。在这种结构性因素的影响下产生的生育行为,无论是自觉的还是不自觉的,都是农民的个人行为,与计划生育政策所推行的政府行为在性质上是不同的。可以断定,中国农村,至少在我们所调查的农村地区,人口的自然增长已开始进入由高速增长向低速增长过渡的时期。由于这一转型是经济发展的内在因素所决定的,因此,它不会随政府计划生育政策的改变而改变。

注释:

①上述数据均来源于国家统计局。

②ZongLi Tang,Interactions of Socioeconomic Determinants,Offspring Sex Preference and Ferticity Behavior,Canadian Studies in Population,Vol.38,No.1-2(Spring-Summer,2011),pp.97-111.

③John Bongaarts and Robert Potter,Fertility,Biology,and Behavior:an Analysis of the Proximate Determinants,New York:Academic Press,1983.

④新加坡、中国香港、中国澳门分别排在193、194、195位,见Wikipedia。

⑤在世界排名分别为179、191位,见Wikipedia。

⑥G.S.Becker,An Economic Analysis of Fertility//National Brewer of Economic Research.Demographic &Economic Change in Developed Counties,Princeton,N.J:Princeton University Press,1960.

⑦E.M.Rogers,Diffusion of Innovations,4th ed,New York:The Free Press,1995.

⑧J.C.Caldwell,Theory of Fertility Decline,New York:Academic Press,1982.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。