二、荒谬的公民划分

法国大革命中的所有革命者,无论是米拉波、西哀耶斯,还是丹东、罗伯斯庇尔,都有这样一个共同的目标:把每个法国人由“臣民”变成“公民”。而他们所说的“公民”又都含有一种卢梭主义的严格含义,即意味着组成一个政治共同体的全体个人都拥有积极参与公共事务、首先是积极参与立法的权利。这种意义上的“公民”自然是与作为君主制时代君主个人臣属的“臣民”截然对立着的。在革命者们看来,既然已经宣布了同旧法国的决裂,法国人就不应再是君主的消极臣民,他们应该积极参与国家的公共事务;法律不应再是国王专横意志的产物,而应像《人权宣言》所宣布的那样是“公意的表现”,而“所有公民都有权亲自或通过他们的代表协助立法”。因此,就其本性来说,“公民”这个称号是以承认每个人都有平等的政治权利作为当然前提的。

然而,原则归原则,一旦接触到实际,革命资产阶级便立即失却了他们在宣布这些原则时所显示出来的那种大无畏的气概,显得多少有些磨磨蹭蹭、忐忑不安,甚至常常背弃这些原则,想方设法限制人们的平等权利。

首先他们就没敢贸然贯彻宗教宽容,没敢立刻把不属于法国天主教派的各种“异教徒”纳入“公民”的范畴。《人权宣言》通过于1789年8月26日,可制宪会议迟至12月27日才同意给新教徒以公民权。法国南部的犹太人取得公民权还得等到一个月之后,而东部的犹太人则等到两年后,即1791年12月27日才成为法国公民。其次,革命资产阶级迟迟不愿废除黑奴贸易,不愿承认法属殖民地黑奴的公民权;制宪会议在1791年9月24日还极其荒谬地把“有色人种”(包括混血儿和自由黑人)的政治地位问题交由浸透着种族歧视精神的殖民地议会去定夺,后来的吉伦特派立法议会只是迫于黑人起义的压力才于1792年3月28日承认了有色人种、自由黑人的公民地位。最后,法国革命人士也只是为了借助黑人的力量来抵抗英国对法属殖民地的进犯,才被迫于共和二年雨月十六日(1794年2月4日)无条件废除了奴隶制。法国本土的工人照说是享有公民权的,可他们也被禁止结社和罢工——1791年6月14日通过的“勒沙白利埃法”公然剥夺了他们这些保卫自身利益的权利。

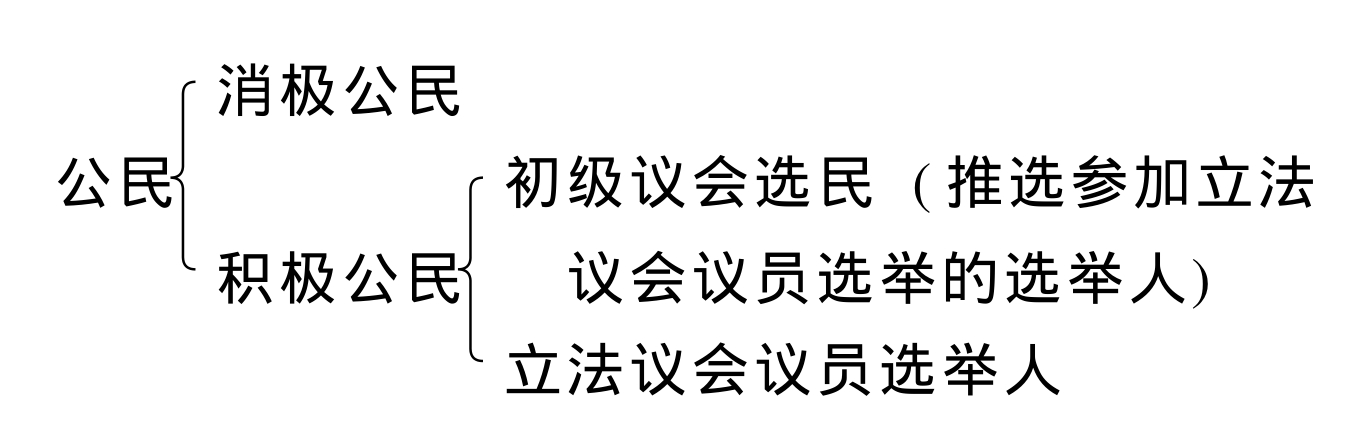

不过,最突出地反映了法国革命人士深层意识中那种有限平等观的,还是制宪议会关于“积极公民”与“消极公民”的划分。

这一著名的划分乃是西哀耶斯的创造。1789年6月国民议会成立后,西哀耶斯在宪法委员会的请求下,撰写了一份题为《关于确认人和公民权利的理论阐释》的报告。在这个报告中,西哀耶斯区分了两种不同的权利:一种是“自然的和民事的权利”,人们组成社会的目的就是为了维持这种权利;另一种是“政治权利”,这类权利是社会赖以形成的手段。为了语言表达的简捷起见,西哀耶斯把这两种权利分别称作“消极权利”和“积极权利”。在对“权利”的这种区分的基础之上,西哀耶斯进一步提出了他关于积极公民和消极公民划分的“理论”:

一个国家的所有公民都应享有消极公民的权利:大家都有使自己的人身、财产、自由等得到保护的权利,但并非所有人都有积极参与组成公共权力的权利,并非所有人都是积极公民。妇女(至少在目前状况下)、儿童、外国人及所有不对公共机构作任何捐助的人,均不得对国家施以积极的影响。所有人都能享受社会的好处,但唯有赞助公共机构的人才能成为社会大企业的真正股东,唯有他们才是真正的积极公民,真正的社会成员。(5)

西哀耶斯心目中的“积极公民”,一般得满足这样几项标准:有法国国籍,男性,成年人,从事非家仆性工作,有丰厚的收入,或对国家有一定的财政资助(纳税人)。这些标准只要有一条没达到,在西哀耶斯看来都没有资格成为积极公民。

应该说,西哀耶斯的主张的确渗透着作为资产阶级的一种明智的理性思考,一种对客观实际的认识。外国人不能充当法国的积极公民,是因为他们对法国的忠诚是不可靠的,对他们应存有戒心,依法保障他们的人身和财产的安全是可以的,授以参与立法的权利则不可;妇女和儿童算不上积极公民,是因为这部分人生性懦弱,对成年男人有一种天然的依赖感,缺乏独立于男性家长之外的积极的个人意志;家仆也不能做积极公民,因为他们类同于妇女、儿童,是由契约关系规定了的主人的附庸,必须唯主人之命是从,没有自己独立的人格。如果说妇女、儿童和家仆在公共生活中的消极性决定于他们在私人的家庭生活中的消极性的话,那么,那些没有足够的工作收入的人,包括乞丐、流浪汉等等,他们在政治上的消极性则是由他们在经济上的消极性所决定的:他们是经济活动方面的失败者,在社会财富的生产中起不到积极的作用,基本上只是纯粹的消费者,是社会的负担。这种消极的经济地位使他们不能以纳税的形式来参与对国家活动的支持,而由于在社会这个大“公司”里不占有任何“股份”,他们对国家事务没有发言权自然也是“天经地义”的了。

然而,这种公民的二分法,虽然绝对符合资产阶级的价值观念,却绝对符合不了革命者们所使用的“公民”概念的卢梭主义意义,因为我们知道,这种意义上的“公民”坚决主张组成某政治共同体的全体个人都可以积极地参与该共同体公共事务。公民,强调的本来就是在政治权利方面的人人平等,而把公民划分成消极公民和积极公民,则恰恰否定了这种平等。这种划分所肯定的,只不过是人们在“消极权利”(即受法律保护的权利)方面的平等,这就大大降低了卢梭的“公民”概念的平等性。

这也就是说,西哀耶斯的“消极公民”概念是对卢梭“公民”定义的篡改。按照卢梭的意思,凡是“公民”无一例外都应当是“积极”的,“积极公民”的概念本身已经是一种同义反复,而“消极公民”则完全是一种逻辑的混乱,是一个自相矛盾的概念。如果说真的存在着这样的“消极公民”的话,那么这种“公民”实际上根本算不上公民,而只能是一种“臣民”而已。既然如此,西哀耶斯为什么还要别出心裁地杜撰出“消极公民”这么个概念来呢?西哀耶斯似乎考虑到,直截了当地采用“臣民”一词从理性和政治上看都是不妥当的。首先,“臣民”从来就不是一个“准确的词”,它指的是某种“屈服于国家法律”的人,但同时也暗含着对君主的人身服从,而且,“臣民”不是指某种对法律的单一的服从,而是指某种对于国家、法律和国王人身的非常多样化的关系,这种关系正是旧制度的“团体秩序”(指旧制度下法国社会按等级和行业分成众多团体的状态,这是当时法国社会的一个极其重要的特点,我们在下面还要专门谈到)所特有的东西。西哀耶斯使用“消极公民”而不使用“臣民”一词,在一定程度上似乎就是因为前者暗含着某种对于国家的单一性质的关系,而这种单一的关系乃是实现对法律的均等服从的条件。因此,在西哀耶斯看来,把享有法律的充分保护但没有选举权的人称作“消极公民”,比把他们称作“臣民”要更准确一些。

另一方面,从政治上看,在当时法国继续使用“臣民”一词来称呼那些不应享有积极的政治权利的人很可能会引起麻烦。因为把占全国人口的大多数和数量相当可观的一部分成年男性居民宣布为一个狭小公民团体的“臣民”,在一场以国民平等的名义而进行的革命中显然并非明智之举:这样做实际上是把只占人口一小部分的“积极公民”摆到了贵族的位置上,使他们变成绝大多数人口所“无权监控”的“集体君主”。这就势必加深和激化这两部分居民之间的矛盾,酝酿新的政治动荡。相反,若是使用“公民”一词,则可以制造出一种名义上人人平等的气氛,即使冠之以“消极”二字,听起来仍然显得比臣民要好得多,能够给人一种表面上的公平感和虚假的满足感。所以,“消极公民”一词除了强调国民对法律的一致服从之外,还有其试图模糊大多数人政治上的屈从地位、掩饰新生法兰西民族中的阶级矛盾的意思。可见西哀耶斯用心之良苦!

不过,尽管“消极公民”看起来比“臣民”一词更易于让人们接受,但在正式法律文件中直接使用这个词似乎仍会使制宪议会的议员们感到忐忑不安。结果,1791年宪法虽然采纳了“积极公民”概念,却始终没敢明确写入“消极公民”一词。该宪法给“积极公民”下了这样一个定义:年满25岁以上的男性,非家仆,在他的居住区住过相当长的时间,参加过公民宣誓,缴纳过至少相当于三个工作日价值的直接税,既没有遭到破产也不曾在法庭上受过控告的人,并规定唯“积极公民”才有权出席各地推举立法议会代表选举人的初级议会和参加国民自卫军。可是,尽管1791年宪法只字不提“消极公民”,但暗示是非常明白的:所有没资格充当“积极公民”的人当然只能被视作“消极公民”无疑。而且,在不涉及正式法律文件时,人们也并不忌讳使用“消极公民”一词——比如在国民议会的辩论中,这一用语就随时可闻。

从当时大多数议员的心态来看,这种“消极公民”与“积极公民”的划分也被认为是顺理成章、无可非议的。实际上,他们还并不满足于仅仅这样笼统地把国民划分为两个层次。于是我们看到,1791年宪法又对积极公民作了进一步的等级划分,结果形成了这样一个“公民级别表”:根据1791年宪法,所有“积极公民”都有权参加立法议会代表的选举人的选举,而若要成为选举人,一个人就不仅必须是积极公民,而且必须是一个相当富有的财主才行。

这种按照财富划分公民等级、使个人政治权利的大小取决于其财富的多寡的做法,无疑是对卢梭主义的公民权利平等原则的公然违背,因而自一开始就受到了以罗伯斯庇尔为首的激进民主派议员的反对。只是左派的斗争虽然也有过一些成效,但这种成效终究很有限,而且最终也未能扭转1791年宪法在这方面的基本倾向。如制宪议会最初曾将公民划分为四个等级,即受法律保护但无政治权利的消极公民,可以参加选举人选举的积极公民,可以担任选举人的积极公民和可以当选为立法议会议员的积极公民。其中积极公民的三个等级是由各自大小不等的纳税额所决定的:纳税额达到三个工作日价值便可以成为一般的积极公民,达到十个工作日价值者便可有资格充任选举人,达到了一个“银马克”(8盎司白银,约52锂)者便有可能当选议员。这一法案一出笼,便当即遭到了格雷古瓦教士和罗伯斯庇尔等人的抗议。1789年10月28日,罗伯斯庇尔严正指出

一切公民,无论是谁,都有权担任各级代表,没有比这更符合你们的人权宣言了。在人权宣言面前,任何特权、差别和例外都应该消除。宪法规定主权在民,在人民的每个成员。因此每个人均有权协助制定那些约束自己的法律,也有权参加管理公共事务,亦即自己的事务。不如此,人人权利平等,每个人都是公民的原则便没有真正实现。(6)

然而,罗伯斯庇尔的这种唯一合乎人权宣言逻辑的主张,在当时的制宪议会里却得不到大多数人的赞同,而那项被民主派报刊抨击为“连让-雅克·卢梭也会被排除在国民代表之外”的荒谬法案,则仍于1789年12月22日被顺利通过了。只是由于民主派的顽强斗争,制宪议会才被迫于1791年夏天对宪法草案加以修订,取消了关于银马克的规定,承认了任何积极公民在原则上都可以当选为立法议员。但是与此同时,制宪议会又大大提高了选举人的财产标准:根据不同情况,他们的财产应分别相当于150、200和400个工作日的价值。总之,1791年宪法最终也没有放弃基于纳税额的公民等级划分,罗伯斯庇尔关于成年男子普遍公民权的主张在制宪议会里颇有些荒漠呐喊的味道。

然而两相比较起来,毕竟罗伯斯庇尔的主张更符合逻辑。这就产生了这样一个问题:为什么制宪议会的法理学家们如此漠视逻辑?也就是说,为什么他们一面通过人权宣言宣布一切公民权利平等,一面却又硬要在权利方面把公民分成不同的等级?

人们固然可以从这些革命者的资产阶级本性去解释这种逻辑混乱。如索布尔所称:制宪议会议员们是“现实主义者,不能不为迎合一些人而限制另一些人,并且不在乎自己的成果中存在种种矛盾。他们坚信:为本阶级谋利益就是捍卫了革命”(7)。但是这只是问题的一个方面。从另一方面来看,这种逻辑混乱也深刻地反映了这样一个事实,即这些在旧制度下曾饱受贵族特权压迫之苦的资产阶级代表人物,虽然痛感必须降低贵族阶级地位和废除封建特权,因而得以在抽象的意义上喊出最激进的“人人权利平等”的口号,但一旦接触到具体的改造社会生活的任务时,却并不能一下子彻底摈弃封建社会心态对自己的影响,而对等级秩序的无限尊重和迷恋,也恰恰是这种社会心态的基本特征之一。

英国历史学家彼得·坎贝尔博士曾这样指出:要了解旧制度时期法国人的心态,首先必须了解规定了当时法国社会结构的三个社会概念,即等级制、团体主义和特权。这些概念均起源于遥远的中世纪,其精确的本源已无从查考。其中等级制概念与至今仍盛行不衰的中世纪“大存在链”观念似有密切的关联。所谓“大存在链”观念认为,宇宙万物间,上至天使,下至最低级的无生物,中间贯穿着等级分明的人类社会,存在着一种由上帝制定的自然等级制,其中人人都有自己的位置,而且人人都必须安分守己,默默接受上帝的安排,不得有任何变换等级位置的野心,否则就有受天谴之虞。人类社会的等级制度由此带上了神圣不可侵犯的色彩,任何违背纲常的行为都被视作大逆不道,都要受到世人的责难,比如一直到18世纪中期,在对地位卑贱的人模仿上流人士衣着的行为说三道四者仍大有人在。(8)甚至在当时的启蒙思想家当中,绝大多数人也只是要求法律面前的身份平等,卢梭关于社会和政治领域的平等论点不仅和者甚寡,而且往往被斥为异端邪说。

像等级制一样,“团体主义”也是法国封建社会结构的基石之一。当时的法国社会的一个重要特点,就是被分成了无数个“团体”,千千万万的个人都在这种团体中生活并由此获得自己的荣誉、尊严和身份。个人也只有把自己同某个团体联系在一起才能在社会上安身立命。这一状况自何时开始形成尚不清楚,但到了17世纪,法国几乎所有的职业群体都已形成了各自的团体组织,各个团体都具有自己的守护神、礼仪、规章制度和在社会阶梯中的位置。团体主义的观念就这样渗入了社会生活的方方面面。

团体主义的观念之所以重点,不仅是因为每个团体实际上都是社会阶梯上的一个等级,而且还由于它们的存在与在法国旧制度时期特别根深蒂固的“特权”观念有着极为密切的关系。旧制度时代的每个团体或等级都有着自己的一套权利或特权。“特权”这个词在大革命时期带有贬意,可对于旧制度时代的人们来说却是必不可少的东西。它意味着某种为社会的某些成员所享有并受到法律保障的、有益的或表示敬意的权利或差别。而且,特权几乎无所不在:社会的第一、第二等级享有特权,许许多多的法院享有司法裁判特权,有些省整个地享有免纳王室盐税或直接税的特权,有些城市也享有财政免税权。这样一来,连一个农民或一个城镇工人较之其他村庄的农民或其他城镇的工人都可能是某种特权的享有者。特权观念本身无疑源自中世纪关于人类不平等和差异天然合理的看法,但王朝习惯于在缺钱花时出售特权的作法显然也助长了这种观念。在当时人们的心目中,“特权”往往同“自由”是一个意思,不过这种“自由”和现代人所说的“自由”风马牛不相及:后者是一种关于同自然权利联系在一起的个人自由的抽象概念,而前者则是属于某个群体的具体权利。这种权利还深为当时的政治理论家所珍视,被认为是防止法国堕入专制暴政的有效保障。(9)

总之,在法国封建社会的传统观念中,存在着一种异常深刻的、与对等级和团体秩序的尊重密切相关的特权意识。尽管在旧制度末期,某些站在时代前列的有识之士日益强烈地感到这种特权制度主要是为封建贵族阶级服务的,是压迫、剥削第三等级的工具和束缚生产力发展的羁绊,他们却很难立即同这种制度实现彻底的决裂:他们本身狭隘的阶级利益不允许他们这样做,他们迷恋特权的传统心态也顽强地阻止他们这样做。既然如此,他们对平等的追求也就只能是非常有限的,如狄德罗就并不一概贬斥一切特权,而主张把特权区分为正当特权和非正当特权;而伏尔泰则在《哲学辞典》中认为,不平等是永恒的和命中注定的,“如果不永远保持成千上万有用的、同时又一无所有的人,人类便不可能生存下去。”(10)制宪议会的革命者们在打着“权利平等”的旗号反对门第贵族的同时,却又不自觉地试图以金钱贵族取而代之,并对公民进行新的等级划分,也同样说明了他们在克服传统束缚方面的艰难。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。