日本现代化第一和第二阶段间的压缩发展,给日本社会带来了种种问题。

现代化,在文化层面上主要是指从封建时代的宗教迷信意识形态向科学和合理主义的价值体系转化。在这种理性主义的价值体系中,很重要的一个特征就是个人自我独立意识的觉醒,即通常所说个人主义观念的形成和强化。

西方社会学家认为,是基督教的传播和影响,把个人主义带给了欧洲。[9]基督教的教义主张上帝面前人人平等,从而斩断了人类在精神上的相互依附关系,引导人们走向了自我意识的独立。在进入现代化进程以后,政治上近代国民国家的建立、经济上自由劳动力市场的出现和社会结构上从血缘大家庭向核心小家庭的过渡,从不同侧面鼓励和催促了社会中个人主义观念的形成和强化。在现代化的第一阶段(1500—1969),西方各国基本上建立了以个人为主体的政治和经济体系,但是由于“男尊女卑”和男女分工的存在,妇女儿童还不被认同为独立的个人,因此代替真正的个人主义的是以个体男人为主体的(小)家庭主义。妇女在相当长的时间内不具有选举权和被选举权,不是真正意义上的独立公民。世界上最早赋予妇女选举权的国家是澳大利亚(1918年),而英国和美国都是在20世纪20年代以后才开始给妇女投票权。到了现代化的第二阶段(1970年迄今,曾经被称为后现代化阶段),个人主义观念得到了深化,妇女不再依附于男子,即便仍旧存在着男女分工(男子就业,女子从事家务),但这种分工已经被视为是平等意义上的分工。家庭主义也开始向个人主义转变,家庭不再是社会的基本单位,结婚率急剧下降,婚姻形式也日趋多样化。

和西方相比,日本社会晚了近300年左右才进入现代化第一阶段(1868—1969)。而且,在1945年之前的战前时期,日本社会的现代化在文化上发展缓慢,个人主义意识并没有发育成熟。日本政府把个人主义观念视为西方的洪水猛兽,极力推行神道和儒家的伦理道德思想,阻止个人主义思想的传播。日本的官方舆论把日本社会形容成一个模拟血缘关系的大家族,天皇为顶点,其下为臣民本家和分家系列的等级血缘族群。为此,日本还制定了封建色彩浓厚的《民法典》,以法律形式维护封建血缘等级的家庭关系。这些封建措施一直到战后在美国的占领之下才在新宪法下的议会中被一一否决。即便如此,在现代化的第二阶段(1970年至今),日本在很长的一个时期,意识形态上仍旧宣传东方家族主义思想,自诩集团主义为日本的民族特性。这种倾向一直维持到了20世纪80年代以后。尽管日本社会的其他层面已经发生了有利于个人主义的深刻变化,比如血缘大家庭体系被核心小家庭取代、不婚和不育人群大幅增长、无缘社会特征日益显现等,但在意识形态上,日本社会始终缺失公开和明确的个人主义观念体系,造成了显著的“没有个人主义的个人主义化社会”(individualization without individualism)[10]特征。

因此,日本社会在文化现代化上的压缩,也可以概括为:较之西方社会的现代化在第一阶段完成了半个人(男人)主义观念的形成并在第二阶段急速走向全个人(男女平等)主义,在日本社会中,现代化第一阶段几乎没有出现个人主义,所以必须在第二阶段同时完成半个人主义和全个人主义观念的形成,两个阶段的文化现代化的任务压缩在了第二阶段这一个阶段里。正是这种压缩,导致了亚洲国家第二阶段现代化在文化上的特点——“没有个人主义的个人主义化社会”。

究其原因,其一,可以说是亚洲缺失像基督教那样的个人主义启蒙宗教,亚洲原有的宗教大都是带有祖先崇拜色彩的原始多神教,容易走向以祖先为标志的宗族家庭制度;其二,亚洲的现代化是后发性质的变迁,各国政府有意识地颠倒了现代化的程序,以经济现代化为主,阻止或放缓了文化和社会结构的现代化,并且积极地以传统道德伦理思想体系来取代个人主义观念,使得个人主义观念的发育始终晚于社会结构自身的变化。

个人主义观念的缺失,主要后果是造成了第二阶段现代化的不适应症。意识形态的真空,使得走到现代化第二阶段的亚洲国家的中产阶级无所适从,出现大量自杀现象,就像中日韩三国社会目前所面临的情况。就日本社会来说,我们一直以为日本社会是以集体主义精神为特色的东方社会,但事实上日本社会早已走到了个人主义化的阶段,这种个人主义社会结构因为没有明确的思想意识而被掩盖,从而引发了像孤独死、宅男族等等的社会困境。

关于近代(现代)家庭(英文是modern family,日文译作“近代家庭”,中国译为“现代家庭”)的研究,起源于20世纪六七十年代的欧洲,而在亚洲,据说最早是日本家庭社会学家落合惠美子把这一概念引进日本。1985年和1989年,落合先后两次对现代家庭的特征给予了界定和补充:(1)家庭私人领域与公共领域的分离;(2)家庭成员间强烈的感情纽带;(3)子女中心主义;(4)男人属于公共领域,女人属于家庭领域的性别分工;(5)家庭集团性的强化;(6)公开社交的衰退与私人隐私的形成;(7)排除非亲属;(8)核式小家庭。[11]

具有这八个特征的现代家庭,大致18世纪后期在西欧社会出现,19世纪主要集中在欧美社会的中产阶级家庭中,20世纪开始在全社会普及。但是西欧的这种现代家庭在20世纪60年代以后遇到了妇女解放运动、全球化、老龄化和少子化的冲击,开始走向瓦解。因此,可以说,现代家庭的出现是现代化第一阶段的标志,而现代家庭的瓦解则是现代化第二阶段的标志。

在日本,落合等学者经过研究发现,现代家庭主要在大正时期(1912—1925)出现,战后开始普及(战后家庭体制),经过20世纪六七十年代的发展,在80年代后期也开始面临老龄化和少子化的冲击。可以说,近代家庭在日本仅仅普及了不到20年的时间,就开始走向瓦解。这种普及和瓦解“前后脚”的现象,正是社会现代化发展在家庭问题上严重压缩的标志性现象。

2009年,落合惠美子和她所在的京都大学社会学研究室团队为了对张庆燮的“压缩的现代化”概念从家庭社会学角度进行量化实证,得出精确的日本和亚洲主要国家的家庭现代化进程被压缩的时间数据,设计利用人口学的统计数据,以两次人口出生率的下降作为现代化两个阶段的标志,比较欧洲和亚洲各国的妇女总和生育率,发现:欧洲各国大致在19世纪20年代和20世纪60年代出现了两次人口出生率下降,中间有50年的稳定时间,而亚洲国家则从20世纪50年代开始连续出现人口下降,几乎分不出阶段。日本正好处于欧亚国家之间,比欧美国家晚25年,比亚洲国家早25年左右。[12]

亚洲国家与欧洲国家相比,在家庭形态上出现了压缩现象,带来了亚洲国家社会现代化上的几个重大难题:人口问题、妇女问题、老龄问题。

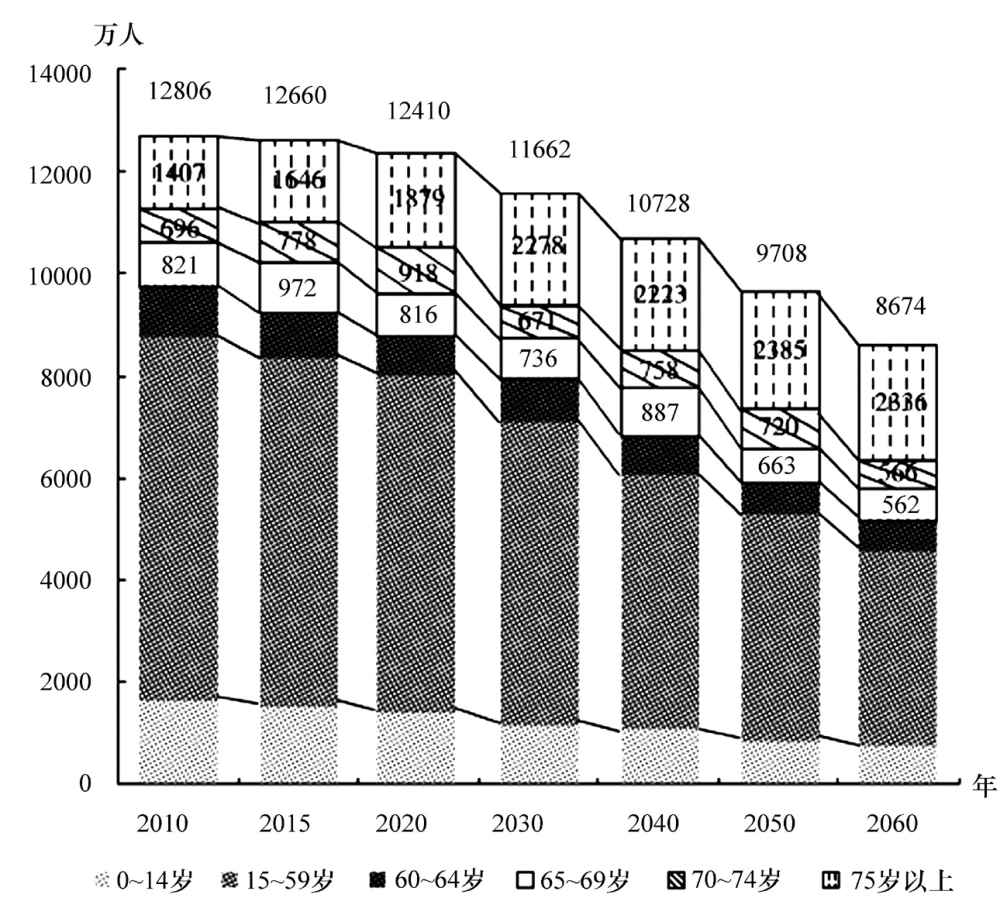

首先,人口问题,主要是少子化问题。由于妇女总和生育率没有欧洲那样的50年的稳定期,包括日本在内的亚洲国家的妇女总和生育率大致都是在现代化第二阶段急速下降的。失去了时间缓冲,日本社会在高速经济增长结束后不久便面临劳动力不足的问题。从2006年起,日本人口越过了最高峰阶段,开始每年减少,有预计说,到2050年时,日本人口将下降到不足一个亿(参见图2)。如果不从引进外国人口的角度开放性思考对策,日本社会将面临严重的人口危机。

其次,妇女问题,主要表现在对家庭主妇现象的评价上。在现代化的第一阶段,日本并没有能够像欧洲那样实现大量的家庭主妇化现象。在现代化第二阶段开始的时候,日本急速地实现了妇女的家庭主妇化,这通常被日本社会认为是正常现象。但是,同时期的欧美各国已经进入了反家庭主妇化的阶段,目前在一部分欧美国家,家庭妇女反而成了少数。日本也开始面临着如何促进妇女就业、实现男女同工同酬的目标。家庭主妇化到底是好还是坏,在日本社会开始引起争论。

图2日本不同年龄段人口的未来预测

资料来源:内閣府『高齡社会白書』2014年版、http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2014/gaiyou/index.html。

同样,其他亚洲国家也会遇到这样的问题。尤其在中国,我们一度在社会主义思想的指引下,超前地实现了男女同工同酬,消灭了家庭主妇现象。但是,一旦进入社会主义市场经济,随着就业问题的严重,社会上早在20世纪80年代就曾出现“妇女回归家庭”的呼声,也有一部分女性把家庭主妇视为人生的一大理想。在中国实施改革开放后,社会到底要不要和会不会走家庭主妇化道路,各国的社会学家也在热切地关注,并形成了不同的看法。这种由于压缩现象而引起的对家庭主妇化的不同观念,会在相当长的时间里困扰亚洲各国的妇女和全社会。

再有,老龄问题,主要是老年人的赡养问题。

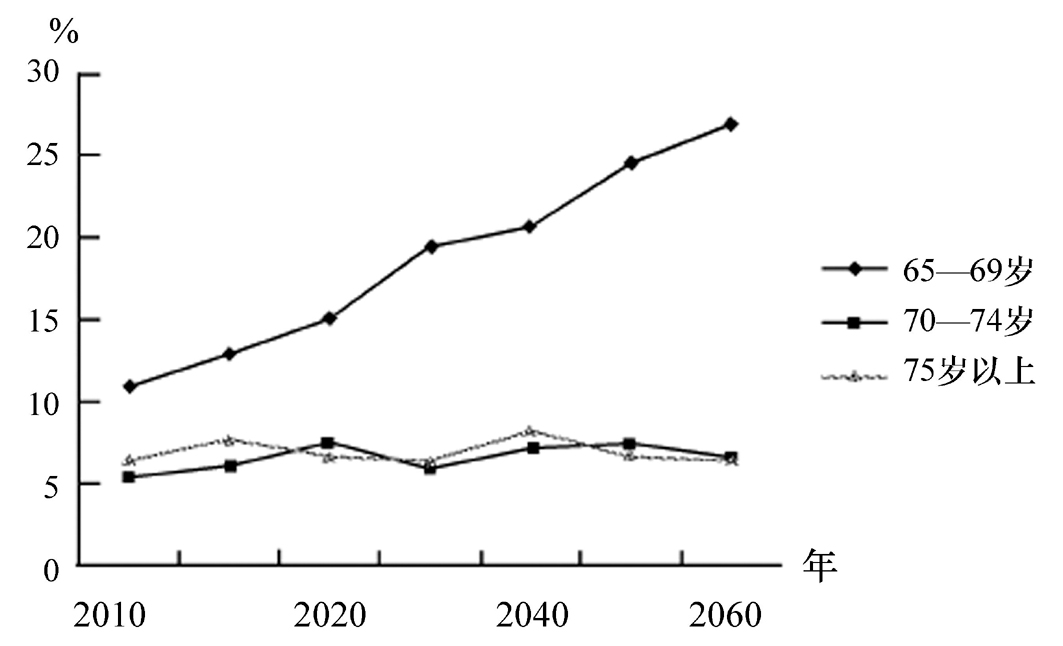

如图3所示,到2050年,日本65岁以上的老人将占社会总人口的45.1%以上。而近代家庭的小家庭特征、近代家庭瓦解以后个人主义的社会结构,将严重影响对老人的赡养。日本社会在20世纪60年代刚面临老龄化问题时,曾经设想过提倡东方社会的家庭主义养老模式,企图以家庭为基本的养老单位,通过三代同居模式解决老年人赡养问题。日本实现了经济高速增长时也曾设计过实行全面福利国家的体制,走高福利、社会养老的道路,但很快经济高速增长的结束和泡沫经济危机的到来使得这种计划破灭。这样,近代家庭体系的压缩式发展(产生和瓦解在同一个阶段),迫使日本社会既不能幻想传统的东方家庭主义式养老,也不能重走欧洲高福利社会国家的老路,实现国家养老。如今日本探讨的是像欧洲各国所提出的实行“钻石四边形”养老体系,即国家、市场、地区社会和家庭共同承担养老负担。2000年后出台的关于老龄人口护理的社会保险制度,就是这一路线的最重要成果。

图3日本老龄人口比例的未来预测

资料来源:内閣府『高齡社會白書』2014年版、http;//www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2014/gaiyou/index.html。

经济现代化在第一阶段(1500—1969)的主要任务是工业革命的兴起和完成,在第二阶段的特点则是信息产业的兴起和发展。可以说,信息产业的发展构成了第三产业发展的主体部分。从西方国家的现代化发展轨迹看,第一阶段以传统制造业为主的工业发展和第二阶段以信息产业为主的第三产业的发展,其特点是很明显的。但在亚洲各国,可以说,几乎是在第二阶段的经济现代化发展中,传统制造业的发展和信息产业的发展大体上同时并存。也就是说,由于追赶型的经济发展,在亚洲各国第一阶段的工业革命尚未完成赶超欧美发达国家的任务时,从欧美国家兴起的信息革命已经传播到了亚洲,亚洲国家在进一步完成传统工业革命的同时没有喘息的机会,必须同时追赶新的信息革命的脚步,发起信息产业创建高潮,即在第二阶段这一个时间带里完成被压缩了的两项任务。这就是亚洲国家经济现代化的被压缩特性。

从具体的时间上来看,日本是在战后的20世纪五六十年代大致完成了传统制造业的革命,并向高技术产业挺进,直到80年代才实现了高技术产业的升级换代。但70年代的时候,世界信息产业(半导体技术)就已经有了长足进步,日本也不得不同时投入信息产业的革命,大致在90年代才赶上了欧美国家信息产业的步伐。但由于压缩式的发展因素,最终,日本在90年代以后的信息产业发展中不敌美国,处于下风,导致了后劲乏力,陷入了长达20年的“失落”。和日本相比,中韩等亚洲国家的这一压缩时间更长,因此在信息产业发展上的差距也更大,追赶的任务也更重。

经济现代化的压缩式发展,造成了亚洲国家经济发展的传统和高端、城市和农村的双重结构,使亚洲国家始终处于一种产业发展的追随状态,十分不利。究其原因,不外乎亚洲国家的现代化是一种后起的追赶型发展,科学技术的积累和储备不足,无力领先产业发展的潮流,不得不在全球化的经济分工和合作中处于低端地位。

在现代化的第一阶段,政治层面的主要任务是打破过去传统的封建割据政治局面,建立统一的民族国家,完善集中的民主政治体系。这种民主政治体系大致上是从开明专制、君主立宪走向代议制共和和全民普选、男女平等。西方国家大致在20世纪初期(20年代左右)完成了这一基本任务。而在第二阶段,西方发达国家的政治现代化,主要是从第一阶段的集中民主政体走向地方分权的分散民主政治。具体时间而言,大致在70年代以后西方发达国家进入了地方的时代,地方自治进一步完善,财权向地方转移,而且非政府组织和志愿者团体运动也开始兴起。

从历史上看,由于封建制度历史的长久,亚洲国家在第一阶段的任务大都没有完全靠自力完成。日本虽然从1868年明治维新开始就走上了现代化的政治道路,但一直到战前都没有走完第一阶段的民主路程,最终是通过美国的占领才急剧地实现了第一阶段民主体系的完善。韩国、中国等也都是在战乱之中走向集中民主政体的建立。因此,在第二阶段,亚洲各国都面临着既要巩固刚刚建立的集中民主政治,又需要马上向第二任务即地方分散的民主体系转型的压缩过程。在亚洲最发达的日本社会,20世纪80年代以后地方分权运动急剧展开,90年代以后可以说已经进入了一个地方的时代,进入21世纪以来更是出现了以大阪维新会为代表的地方包围中央的运动趋势。同时,地方民主也出现了协动主义的新基本原则。非政府和非营利组织在地方政治中的地位日益上升。和日本相比虽然还有一定距离,但信息化时代带来的地方主义的冲击已经影响了中韩两国,草根参政的民众运动、以互联网为阵地的非政府政治运动也方兴未艾。被压缩了的政治进程,无疑对亚洲各国都是极大的挑战。一方面需要政府转变思维;另一方面也需要民众增强自觉,稳步地建立新的可持续政治进程,防止动乱和危机。

以上依据现代化理论,对日本战后70年的社会现代化发展进行了概括,量化测量了大体的进程,探讨了现代化压缩发展的基本特征及其带来的主要社会问题。由于此类研究属于社会研究的前沿领域,本文只是利用前沿理论开始了一个尝试,还需要更多的学者予以关注和投入。

(本文已在《日本学刊》2015年第6期发表,收入本书时做了部分修改。)

[1] 基金项目:教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“日本城镇化进程中的公共治理及其启示”(编号:l3JJD810002)。

[2] 作者简介:周维宏,北京日本学研究中心教授,博士生导师。

[3] 如联合国的人类发展指数,就是这样一种指标体系的代表,仅仅使用了人均预期寿命、平均受教育程度和人均国民收入这三个核心指标。

[4] 参见周维宏《颠倒和压缩:日本现代化时序考察》,《人民论坛·学术前沿》2012年第15期。

[5] OCHLAI Emiko(GCOE Program Leader,Kyoto Lniversity),“Reconstruction of Intimate and Public Spheres in Asian Modernity:Familialism and Beyond”,Journal of Intimate and Public Spheres,Pilot Issue,March2010,pp.2-22.

[6] Chang Kyung-Sup,“Compressed Modernity and Its Discontents:South Korean Society in Transition”,Economy and Society,Volume28,Number1,1999,pp.30-55.

[7] Chang Kyung-Sup(Seoul National University),“Individualization without Individualism;CompressedModernity and Obfuscated Family Crisis in East Asia”,Journal of Intimate and Public Spheres,Pilot Issue,March2010,pp.23-39.

[8] 参见周维宏《颠倒和压缩:日本现代化时序考察》,《人民论坛·学术前沿》2012年第15期。

[9] 参见路易·迪蒙《现代个体主义的基督教起源》,《辩论》1981年9月号。转引自路易·迪蒙《论个体主义——人类学视野中的现代意识形态》,桂裕芳译,译林出版社2014年版,第21页。

[10] Chang Kyung-Sup(Seoul National University),“Individualization without Individualism:Compressed Modernity and Obfuscated Family Crisis in East Asia”,Journal of Intimate and Public Spheres,Pliot Issue,March2010,pp.23-29.

[11] 落合惠美子『近代家族の曲がり』、角川書店、2006年、11頁。

[12] Ochiai Emiko(GCOE Program Leader,Kyoto University),“Reconstruction of Intimate and Public Spheres in Asian Modernity:Familialism and Beyond”,Journal of Intimate and Puhlic Spheres,Pilot Issue,March2010,pp.2-22.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。