《劝善经》

敦煌本《新菩萨经》、《劝善经》、《救诸众生苦难经》残卷缀合研究

张小艳

(复旦大学 出土文献与古文字研究中心,上海 200433)

【摘 要】敦煌藏经洞中发现的《新菩萨经》、《劝善经》、《救诸众生苦难经》,是唐代中国人撰造的伪经,不见载于清以前的藏经,具有较高的研究价值。但其中不少为残篇断简,给整理、研究工作带来了一定的困难。本文通过对这三部疑伪经在敦煌文献中现存面貌的考察,厘清了其所存卷数、完整或残缺的基本情况,以及具体的抄写形态;并从内容接续、残字拼合、行款相同、字迹书风相近等角度进行比较分析,将其中的14号残卷(片)缀合为7组。通过缀合,一些原本分裂的残卷得以团聚一处;借助于缀接后写本显示的较为完整的信息,我们不仅对这些残卷(片)作出准确的定名,还对其形制、内容与性质作出更为客观、可靠的判断。

【关键词】敦煌文献 疑伪经《新菩萨经》《劝善经》《救诸众生苦难经》残卷缀合

? 本文系全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目“敦煌疑伪经校录并研究”(项目批准号: 200712)的阶段性成果。文章初稿承蒙业师张涌泉教授审阅并提出具体的修改意见,谨致谢忱!

① 圆空:《〈新菩萨经〉〈劝善经〉〈救诸众生苦难经〉校录及其流传背景之探讨》(下文简称“圆空文”),《敦煌研究》1992年第1期。

《新菩萨经》、《劝善经》、《救诸众生苦难经》是唐代中国人伪造的传帖。三经篇幅短小,便于传抄、张贴,经文皆预示疾病、灾难来临,劝请人们念佛、写经以免灾,属典型的预示类“伪经”。其抄写年代从武周长安四年( 704)至北宋乾德五年( 967),前后延续200多年,主要盛行于吐蕃占领敦煌时期,反映了时人寄托佛教祈免灾难的宗教情结和强烈的汉民族主义思想。三经皆未被历代经录著录,也不载于清以前的藏经,备受学界关注。《大正藏》第八十五卷曾据敦煌写本对三经作过录文,但所收经本不全;其后,圆空撰文重新对这三经的文本进行细致区分和精审校录,并对其流传背景作了深入的探讨,①为后人的研究奠定了坚实的基础。

敦煌文献中所存《新菩萨经》、《劝善经》、《救诸众生苦难经》写本,因篇幅短小,大多首尾完整,但仍有不少属残篇断简,其中不乏为同一写卷而被撕裂为数号者,给整理、研究工作带来一定的困难。尤其是人们传抄三经时,或将《新菩萨经》、《劝善经》在同一卷上连抄两三遍;或将《救诸众生苦难经》与《新菩萨经》抄于同一卷上,真实地再现了时人对三经深信不疑,希冀在疾病来临时能真正达到“写两本免一门”、“写两本免六亲”、“写三本免一村”的实际效应。然当其以残卷(片)的面貌出现时,学者则很难了解其抄写的真实形态。因此,很有必要对敦煌文献中现存《新菩萨经》、《劝善经》、《救诸众生苦难经》的整体面貌作一全面考察,并尽可能将其中的残卷(片)进行缀合。本文即在彻查写本的基础上,通过残字拼合、内容接续、行款相同、字迹书风相近等不同角度的比较分析,将《新菩萨经》、《劝善经》、《救诸众生苦难经》中的14号残卷(片)缀合为7组。

《新菩萨经》,根据经文在“劝念佛”、“预示灾祸”、“劝写经”、“说明其经由来”等内容的不同,其传本可分为甲、乙、丙三个系统。① 参看圆空文中所列三种传本内容比较的表格,第54页。《大正藏》第八十五卷曾据敦煌写本斯622号与斯136号录文收载其中的甲、丙两种传本;其后,圆空法师又据敦煌遗书中的13件抄本对此经的三种传本作了细致校录。② 圆空文中甲本据斯622号录文;乙本以斯3442-2号为底本,参校斯3091-1、3091-2、3091-3、3442-1(其中误以为斯3442号写本上抄有3遍经文,其实仅2遍,故笔者此处所列参校本的总数较其原文少1本)、5303-1、5303-2号、北敦7120(北8286,师20)号进行校录;丙本以伯3857号为底本,参校斯4479、5256号、北敦7606-2(北8283,皇6)号进行校录。

经调查,此经在敦煌文献中现存69件,其中甲本仅斯622号1件;乙本有14件,即:斯3091-3、3442-2、5303、5654、11521、12501B-2③ 斯12501号B-2首题“新救众生菩萨经”,内容属乙本,但经文末尾字句较原本略有不同。号,北敦7120(北8286,师20)、9231-2 (唐52)号,俄弗215、俄敦4034、5155-2号,羽247、249、637VA号;丙本有54 件:斯136、407-2、414、470、521-2、1066、1592、1689 -2、2320-2、2649、3126、3417、3790、4479、4747、5020、5060、5244、5256、5929-2号,伯2668、2953、2983p1、3117、3857号,北敦7338(北8282,鸟38)、7606(北8283,皇6)、8063(北8284,字63)、8108(北8285,乃8)、9230-2(唐51)、9244(唐65)、9312(周33)、10024(临153)号,俄敦299、1251 +1264、1708 + 2399、2057、2586A、2774B + 2796B、4537V、4572、4736、6601、10329、10339号,羽252、314、578、713号,上图61号,津图139-2、140号,台图113号,国博57号。④ 文中所用“斯”指英国国家图书馆所藏敦煌文献斯坦因编号(据《敦煌宝藏》〈台北新文丰出版公司,1981~1986年〉,简称《宝藏》) ;“伯”指法国国家图书馆所藏敦煌文献伯希和编号(据法国国家图书馆公布的彩色照片或《法藏敦煌西域文献》〈上海古籍出版社,1995~2005年〉) ;“北敦”指《国家图书馆藏敦煌遗书》(北京图书馆出版社,2005~2012年,简称《国图》)敦煌写卷编号;“俄弗”、“俄敦”指《俄藏敦煌文献》(上海古籍出版社,1992~2001年,简称《俄藏》)敦煌写卷编号;“北大D”指《北京大学藏敦煌文献》(上海古籍出版社,1995年)敦煌写卷编号;“国博”指《中国历史博物馆藏法书大观》(上海教育出版社,1999年)敦煌写卷编号;“津艺”指《天津市艺术博物馆藏敦煌文献》(上海古籍出版社,1992~2001年)敦煌写卷编号;“上博”指《上海博物馆藏敦煌吐鲁番文献》(上海古籍出版社,1993年)敦煌写卷编号;“上图”指《上海图书馆藏敦煌吐鲁番文献》(上海古籍出版社,1999年)敦煌写卷编号;“浙敦”指《浙藏敦煌文献》(浙江教育出版社,2000年)敦煌写卷编号;“台图”指《敦煌卷子》(台北石门图书公司,1976年)敦煌写卷编号;“羽”指《敦煌秘笈》(大阪武田科学振兴财团,2009~2013年,简称《秘笈》)敦煌卷子编号;“甘博”指《甘肃藏敦煌文献》(甘肃人民出版社,1999年)中所载甘肃省博物馆收藏的敦煌卷子编号;“津图”指天津市图书馆藏敦煌卷子编号;“故宫新”指故宫博物院1949年后新藏的敦煌卷子编号。上揭写本中,加下划线的44个卷号表示该卷首尾完整;卷号短横后标注2、3的12件表示同一卷上连抄《新菩萨经》二或三遍;加粗的25个卷号表示《新菩萨经》与《救诸众生苦难经》并抄于同一卷上,除北敦10024号《新菩萨经》居于前外,其余24件则都抄在《救诸众生苦难经》之后。不难看出,三种传本中,唯丙本流行最广(多达54件),且不少都与《救诸众生苦难经》共抄于一卷,这或许与该本内容因所述诸种致死的疾病最多( 10种)故可免除的灾祸较全有关。

现存69件《新菩萨经》写本中,除斯136号等44件首尾完整外,其余皆有不同程度的残损。残缺的写本中,不乏本为一卷而被撕裂为数卷者,如《俄藏》整理者已经缀接的俄敦1251 +1264、1708 +2399、2774B +2796B号等3件及赵鑫晔缀合的俄敦4537V +俄敦4535V⑤ 赵鑫晔:《〈俄藏敦煌文献〉第11册佛经残片初步缀合研究》,《出土文献综合研究集刊》第一辑,成都:巴蜀书社,2014年,第331~332页。。此外,以下8号可缀合为4组:

1.俄敦10339号+俄敦6601号

( 1)俄敦10339号,见《俄藏》14/273A⑥“《俄藏》14/273A”指图版出自《俄藏》第14册273页上栏。A、B分别代表上、下栏。下同。。残片。如图1上部所示,存13行,通卷下残,首行仅存少数残画。楷书。原文次行始“有一石下”句后二字,第3、4行皆书有“新菩萨经一卷”字样,讫尾题“新菩萨经一卷”。

( 2)俄敦6601号,见《俄藏》13/149B。残片。如图1下部所示,存16行(中有2行空白),通卷上残。楷书。原卷无题,《俄藏》未定名。罗慕君等考出其属《新菩萨经》残片。⑦《俄藏》第11~17册中的残片,整理者皆未定名。后罗慕君等对其内容进行考订并作出定名(未刊稿)。本文缀合中凡涉及这类残片者,皆蒙其惠赐考订成果。谨此致谢!

图1俄敦10339号+俄敦6601号缀合图

按:后一号亦为“新菩萨经”残卷,且与前一号内容上下、左右连续,恰可缀接。缀合后如图1所示,断裂处的残画从右至左可拼成“見”“弥”“病”“門”“經”“片”等字,其中“經”字得成完璧,其余各字略有缺损;两卷内容上下相连、左右衔接,俄敦10339号次行下端的“即”与俄敦6601号第7行顶端的“见此经”相连成句,语意贯通;俄敦6601号第10行下端的“今年大熟”,与俄敦10339号第6行上端的“无人收刈”文意相承。二号行款相同(字体大小及字间距皆相同),字迹相同(比较二号共有的“衆”“生”“第”“寫”“病”“死”等字),书风相似。据此判断,此二号确为同一写卷之撕裂,可缀合如一。缀合后所存内容始“每日念阿弥陀佛一千口”句后四字,讫尾题,比照圆空校录的《新菩萨经》经本,可知原卷属丙本残片。从缀接后的写本看,其中“新菩萨经一卷”字样重出3次,第1、3次皆处于经文末尾,第2次居于经文起首,说明该卷乃将“新菩萨经”连抄了两遍,第一遍存7行经文(上部残缺)和尾题,第二遍存8行经文(中部略残)和首、尾题。相应文字参见《大正藏》T85/1462A24—1462B8①“《大正藏》T85/1462A24—1462B8”指残片存文对应《大正新修大藏经》(新文丰出版公司,1994~1996年影印本)第85卷第1462页上栏第24行至第1462页中栏第8行。A、B、C分别表示上、中、下栏。下同。。

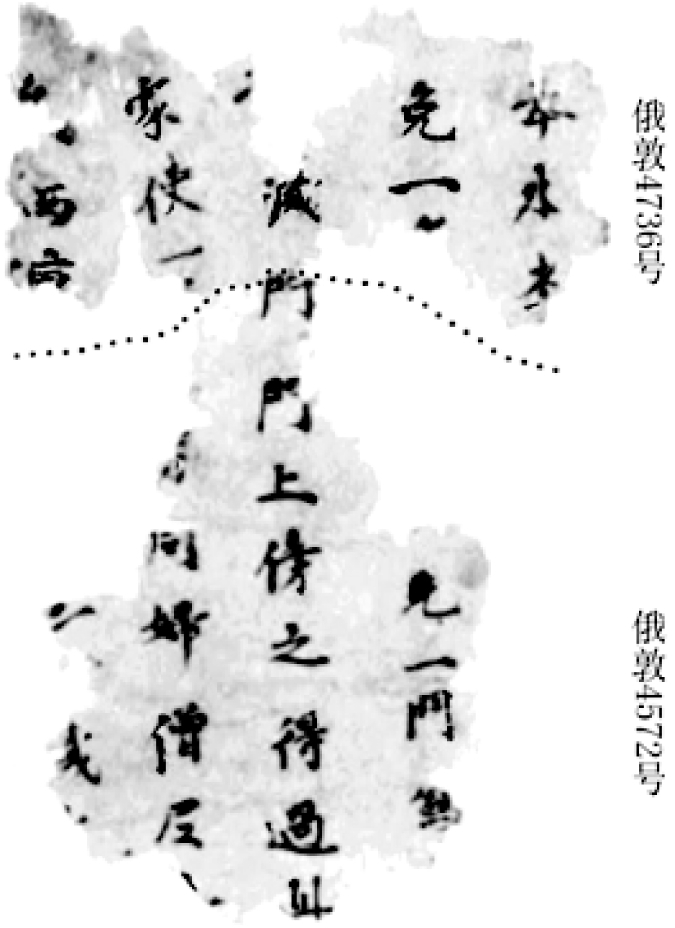

2.俄敦4736号+俄敦4572号

( 1)俄敦4736号,见《俄藏》11/308A。残片,如图2上部所示,存5行,每行存上部2~3字。楷书。原卷无题,《俄藏》未定名。罗慕君等考出其属《新菩萨经》残片。

( 2)俄敦4572号,见《俄藏》11/272B。残片,如图2下部所示,存4行,每行存中部3~8字。楷书。原卷无题,《俄藏》未定名。罗慕君等考出其属《新菩萨经》残片。

图2俄敦4736号+俄敦4572号缀合图

按:比照圆空校录的《新菩萨经》经本,可知上揭二号皆属《新菩萨经》丙本残片。其内容上下相续,可以缀接。缀合后如图2所示,俄敦4736号第2~5行与俄敦4572号第1~4行恰上下缀接,断裂处原本分属二号的残画拼成一整字,即俄敦4736号第3行次字“滅”下一字残存的一小点,与俄敦4572号第2行首一残字合成“門”字;二号内容左右相续,俄敦4572号第2行末字“此”,与俄敦4736号第4行首字“家”之间残去“难但看七八月三”等7字,将它们与“此”及其上的“ (者)滅門門上傍之得過”① 录文时原卷残缺不全或模糊难辨者用

(者)滅門門上傍之得過”① 录文时原卷残缺不全或模糊难辨者用 表示。等10字相加正好为满行17 字;末一缺字“三”与俄敦4736号第4行所存“家使一

表示。等10字相加正好为满行17 字;末一缺字“三”与俄敦4736号第4行所存“家使一 (牛)”,正好连成“三家使一牛”的短句,语意承接。二号行款相同(字体大小及行间距皆相近),字迹近似(比较二号共有的“免”“一”等字),书风相似。据此判断,此二号确为同一写卷之撕裂,可缀合为一。缀合后所存内容始“第卆(九)水李(裏)死”句之“卆水李”,讫“正月二日盛中時”句之“二日盛中”,相应文字参见《大正藏》T85/1462B1—1462B6。

(牛)”,正好连成“三家使一牛”的短句,语意承接。二号行款相同(字体大小及行间距皆相近),字迹近似(比较二号共有的“免”“一”等字),书风相似。据此判断,此二号确为同一写卷之撕裂,可缀合为一。缀合后所存内容始“第卆(九)水李(裏)死”句之“卆水李”,讫“正月二日盛中時”句之“二日盛中”,相应文字参见《大正藏》T85/1462B1—1462B6。

3.斯5654号B +羽637号背A

( 1)斯5654号B,见《宝藏》44/182A。首全尾缺。如图3右部所示,存5行,行14字左右,行书。原文始首题“新菩萨经一卷”,讫“第六患腹死”句前二字。

( 2)羽637号背A,见《秘笈》8/367A。首缺尾全。如图3左部所示,存5行,行14字左右,行书。原文始“第六患腹死”句后三字,讫“今载饶患”。原卷无题,《秘笈》拟题作“新菩萨经”。

按:比照圆空校录的《新菩萨经》经本,可知上揭二号皆属乙本残片。二号内容前后相连,可以缀接。缀合后如图3所示,斯5654号B末行底端的“第六”与羽637号背A首行顶端的“患腹死”合成“第六患腹死”,与前文的“第一病死……第五产死”相承,语意完整。二号行款相同(行14字左右、字体大小及行间距皆相近),字迹近似(比较二号共有的“經”“衆”“生”“死”“今”“載”等字,参表1所列例字),书风相似(行书)。据此判断,此二号确为同一写卷之撕裂,可缀合为一。缀合后所存内容始首题,讫“今载饶患”,形成了首尾完整的《新菩萨经》经本。这一传本的经文不见于《大正藏》(该书未收载这一传本的《新菩萨经》的经文),但在敦煌文献中保留有内容完整的写本(如北敦7120号、斯5303号、斯3442号、斯3091号、羽247号等),可资比勘。

又按:斯5654号,仅存正面7行文字,由A、B两部分内容组成,A为倒书的两行文字,所存內容为“斋愿文”的开头部分; B即《新菩萨经》的5行经文。羽637号,两面皆抄有文字,正面为《洞渊神咒经煞鬼品第四》,背面依次为《新菩萨经》、《佛教杂写文》及《佛顶尊胜陀罗尼》三部分内容。斯5654 号B与羽637号背A,一正一背,内容连续,恰可缀接。从羽637号的内容构成看,《秘笈》整理者对其正、背面的判断应可信从,由此颇疑斯5654号所存内容原本就是抄在背面的,或许因为英国国家图书馆拍摄缩微胶卷时误将背面判作了正面。当然,也不能排除书手是在抄完斯5654号正面后,再于羽637号背面接书使然。

4.俄敦5155号+俄敦4034号

( 1)俄敦5155号,见《俄藏》12/37B。如图4上部所示,首尾皆残。存11行中部,前5行字大,后6行字小。楷书。原卷无题,《俄藏》未定名。罗慕君等考出其属《新菩萨经》残片。

( 2)俄敦4034号,见《俄藏》11/130A。如图4下部所示,首尾皆残。存12行中部,第8行空白无文,前7行字大,后4行字小。楷书。原卷无题,《俄藏》未定名。曾良考出其属《新菩萨经》残片。② 曾良:《敦煌佛经字词与校勘研究》,厦门:厦门大学出版社,2010年,第215页。

表1斯5654号B与羽637号背A 用字比较表

图4俄敦5155号+俄敦4034号缀合图

按:比照圆空校录的《新菩萨经》经本,可知上揭二号皆为《新菩萨经》乙本的残片。二号内容上下连续,可以缀接。缀合后如图所示,断痕吻合,原本分属二号的残画从右至左可拼成“有”“滅”“下”“患”“雷”等字,然因俄敦5155号各行因撕裂而扭曲变形,致使二号断裂的残字拼合处仍有缺损;二号内容上下相续,俄敦5155号首行末字“第”与俄敦4034号第3行顶端的“二卒死”连成“第二卒死”句,与下文的“第三赤眼死、第四肿死”等顺承而下,文意贯通,其余各行亦相互接续。二号行款相同(前用大字书写、后用小字书写,字体大小及字间距皆相近),字迹相同(比较二号共有的“第”“死”“衆”“生”“諸”等字),书风相近。由此判断,此二号确为同一写卷之撕裂,可缀合为一。缀合后所存內容始“念弥陀佛一百口”,讫“今载饶患”,相应文字不见于《大正藏》。

从缀合后的写本看,此卷用大、小两种字体将乙本《新菩萨经》连抄了两遍,大字本首题残去,俄敦5155号第6行残存的“ 劝善经一卷”应即小字本首题。然令人生疑的是,此卷与前揭斯5654号B +羽637号背A都属乙本《新菩萨经》,內容仅个别文字有异,但其首题却各不相同,一作“

劝善经一卷”应即小字本首题。然令人生疑的是,此卷与前揭斯5654号B +羽637号背A都属乙本《新菩萨经》,內容仅个别文字有异,但其首题却各不相同,一作“ 劝善经一卷”,一作“新菩萨经一卷”。考虑到《新菩萨经》的主旨为劝勉众生念佛、写经以免灾,属“劝善”之类,故敦煌本《新菩萨经》或有题作“新菩萨劝善经”(如斯1592号的尾题和斯5929号的首题)者;又,《新菩萨经》与《救诸众生苦难经》常并抄于同一卷上,且乙本《新菩萨经》于起首处即言“新菩萨救众生”,故这类传本的《新菩萨经》首题或作“新救众生菩萨经”(如斯12501号B),这些特别的首题充分说明了《新菩萨经》、《劝善经》、《救诸众生苦难经》三经的主旨相同、内容密切相关,加之俄敦5155号第6行残存首字的字形与“生”极像,由此颇疑此卷的小字本首题或本作“新救众生劝善经一卷”。

劝善经一卷”,一作“新菩萨经一卷”。考虑到《新菩萨经》的主旨为劝勉众生念佛、写经以免灾,属“劝善”之类,故敦煌本《新菩萨经》或有题作“新菩萨劝善经”(如斯1592号的尾题和斯5929号的首题)者;又,《新菩萨经》与《救诸众生苦难经》常并抄于同一卷上,且乙本《新菩萨经》于起首处即言“新菩萨救众生”,故这类传本的《新菩萨经》首题或作“新救众生菩萨经”(如斯12501号B),这些特别的首题充分说明了《新菩萨经》、《劝善经》、《救诸众生苦难经》三经的主旨相同、内容密切相关,加之俄敦5155号第6行残存首字的字形与“生”极像,由此颇疑此卷的小字本首题或本作“新救众生劝善经一卷”。

正如圆空法师所言:《劝善经》的内容与《新菩萨经》基本相近,其中心思想也是预示灾祸即将来临,唯有念佛、写经才能免脱,其差别仅在于叙事的繁简与次序略异而已。① 参看圆空:《〈新菩萨经〉〈劝善经〉〈救诸众生苦难经〉校录及其流传背景之探讨》,第55页。参照上揭圆空文中所列《新菩萨经》甲、乙、丙本与《劝善经》经文的异同,可知《劝善经》实由《新菩萨经》丙本发展而来。《大正藏》第八十五卷据敦煌本斯417号校录收载《劝善经》;牧田谛亮《疑经研究》第一章又以伯2650号为底本作过录文;②[日]牧田谛亮:《疑经研究》,京都:京都大学人文科学研究所,1976年,第77页。后圆空又据16件敦煌写本对此经作了详细的校录。③ 圆空文以斯1349号第2卷为底本,参校斯417、912、1185、2282、3687、4739、4923号,伯2608、3036、3463、3624、3498号,北敦4304(北8288,出4)、6922(北8289,翔22)、8421(北8287,裳21)号进行校录。

据调查,《劝善经》在敦煌文献中共存有42件,即:斯417、912、1185V、1349-2、2853、2882、3485V、3687、3792、3871、4739、4923、5113、6265号,伯2608、2650、3036、3463、3498、3624、4872、5021F号,北敦4304(北8288,出4)、6922(北8289,翔22)、7681V(北 6691,皇81)、8421(北8287,裳21)号,俄敦327 +360 +1452 + 2978、1246、1786、2753 + 3079 + 3080、4942、5463、7234号,羽197、288号,甘博16号A,上图95号④ 上图95号首题“劝诸众生苦难经”,但内容与《劝善经》全同,疑抄手受《救诸众生苦难经》影响而误书。,北大D109、110号,台图137号,津图137号,故宫新87164号。其中,除斯417号等27件(加下划线者)首尾完整外,其余皆有不同程度的残损。残缺的写本中,不乏本为一卷而被撕裂为数卷者,如《俄藏》整理者已缀接的俄敦327号+俄敦360号+俄敦1452号+俄敦2978号、俄敦2753号+俄敦3079号+俄敦3080号等2件。其实,即便已经缀接的《劝善经》残卷,也还可与其他的残片联缀,如下面的2号即可缀合为1组:

5.俄敦327号+俄敦360号+俄敦1452号+俄敦2978号+俄敦4942号

( 1)俄敦327号+俄敦360号+俄敦1452号+俄敦2978号,见《俄藏》6/222A。残片。如图5上部所示,首全尾残,存18行,每行存上部5~8字。首题“劝善经一卷”,《俄藏》据以定名。楷书。

( 2)俄敦4942号,见《俄藏》11/364B。残片。如图5下部所示,存9行,每行存下部2~8字(首行仅存2字残画)。楷书。原卷无题,《俄藏》未定名。罗慕君等考出其属《劝善经》残片。

图5俄敦327号+俄敦360号+俄敦1452号+俄敦2978号+俄敦4942号缀合图

按:俄敦4942号与俄敦327号+俄敦360号+俄敦1452号+俄敦2978号内容上下连续,可以缀接。缀合后如图5所示,断裂处原本分属二号的残画复合成“天”字,但仍有残泐;二号内容彼此衔接,俄敦327号+俄敦360号+俄敦1452号+俄敦2978号第4、5行下端的“無人”、“弟二”分别与俄敦4942号第4、5行顶端的“收刈”、“

(天行)病死”合成“無人收刈”、“弟二天行病死”,语意连贯。二号行款相同(字体大小及字间距皆相近),字迹相同(比较二号共有的“弟”“病”“死”“免”等字),书风相似。由此判断,此二号确为同一写卷之撕裂,可缀合为一。缀合后原本残断的两片接成了近乎完整的两个整行,所存内容始首题,讫“见闻者递相劝念阿弥陀佛”句前五字。相应文字参见《大正藏》T85/1462A3—1462A18。

(天行)病死”合成“無人收刈”、“弟二天行病死”,语意连贯。二号行款相同(字体大小及字间距皆相近),字迹相同(比较二号共有的“弟”“病”“死”“免”等字),书风相似。由此判断,此二号确为同一写卷之撕裂,可缀合为一。缀合后原本残断的两片接成了近乎完整的两个整行,所存内容始首题,讫“见闻者递相劝念阿弥陀佛”句前五字。相应文字参见《大正藏》T85/1462A3—1462A18。

《救诸众生苦难经》,亦名《救诸众生一切苦难经》,内容与《新菩萨经》、《劝善经》近似,通过天台山中师僧与弟子惠通的对话来预言灾祸的降临,告诸众生唯有通过念佛、抄经方可免除灾难,经末以八句五言劝善偈颂作结。《大正藏》第八十五卷据斯136号录文收载,后圆空又据7件敦煌写本对此经作了精当的校录。① 圆空文以斯5256号为底本,参校斯185、3126、3696号、伯2653、3857号、北敦7338(北8282,鸟38)号进行校录。

经调查,此经在敦煌文献中共存有51件,即:斯136、414、470、1184、1185、2649、3126、3417、3685、3696、4479、4924、5060、5256、5679、6060、6469V、12508号,伯2653、2953、3117、3857号,北敦7338(北8282,鸟38)、7606 (北8283,皇6)、8063 (北8284,字63)、8108(北8285,乃8)、9244(唐65)、9312(周33)、9964V(临93)、10024(临153)、14804(新1004)号,俄敦966、1251 +1264、1574B + 1838、1609 +2035、1708 + 2399、2057、2586A、4401、6263、6638、6765、9912、10348号,羽253、313、578、697号,北大D108号,上图61号,国博57号。上揭写本中,加下划线的29个卷号首尾完整;加粗的28个卷号《新菩萨经》与《救诸众生苦难经》并抄于同一卷上,除北敦10024号《救诸众生苦难经》居于后外,其余则皆抄在前。

现存51件《救诸众生苦难经》写本中,除斯414号等29件首尾完整外,其余皆有不同程度的残损。残缺的写本中,不乏本为一卷而被撕裂为数卷者,如《俄藏》整理者已经缀接的俄敦1251 +俄敦1264、俄敦1574B +俄敦1838、俄敦1609 +俄敦2035、俄敦1708 +俄敦2399号等4件。此外,以下4号可以缀合为2组:

6.俄敦6765号+俄敦2057号A

( 1)俄敦6765号,见《俄藏》13/197A。残片。如图6右部所示,存3行,行约25字,末行中部残存右侧字画。楷书。原卷存首题“救诸众生苦难经”,《俄藏》未定名。

( 2)俄敦2057号A,见《俄藏》9/19A。残片。如图6左部所示,存7行,行约25字,首行上下两端残缺,仅存中部左侧残画。楷书。原卷无题,《俄藏》题作“救诸众生一切苦难经”。

图6俄敦6765号+俄敦2057号A缀合图

按:上揭二号内容左右衔接,可以缀合。缀合后如图6所示。断痕密合,撕裂处原本分属二号的残画自上而下拼合成“佛”“救”“諸”“蒼”“生”“中”“國”“黄”“何(河)”“北”“相”“魏”“地”“在”等字。二号内容前后相续,俄敦6765号末行下端的“愚癡之”与俄敦2057号A次行顶端的残字“子”连成“愚癡之子”句,语意贯通。二号行款相同(行25字左右,字体大小及字间距皆相同),字迹相同(比较二号共有的“衆”“生”“天”“灾”“弟”“子”“經”等字),书风相似。据此判断,此二号确为同一写卷之撕裂,可缀合为一。缀合后所存内容始首题,讫“仏(佛)道一时行”,形成了一个首尾完全的写本,相应文字参见《大正藏》T85/1461C6—1461C23。

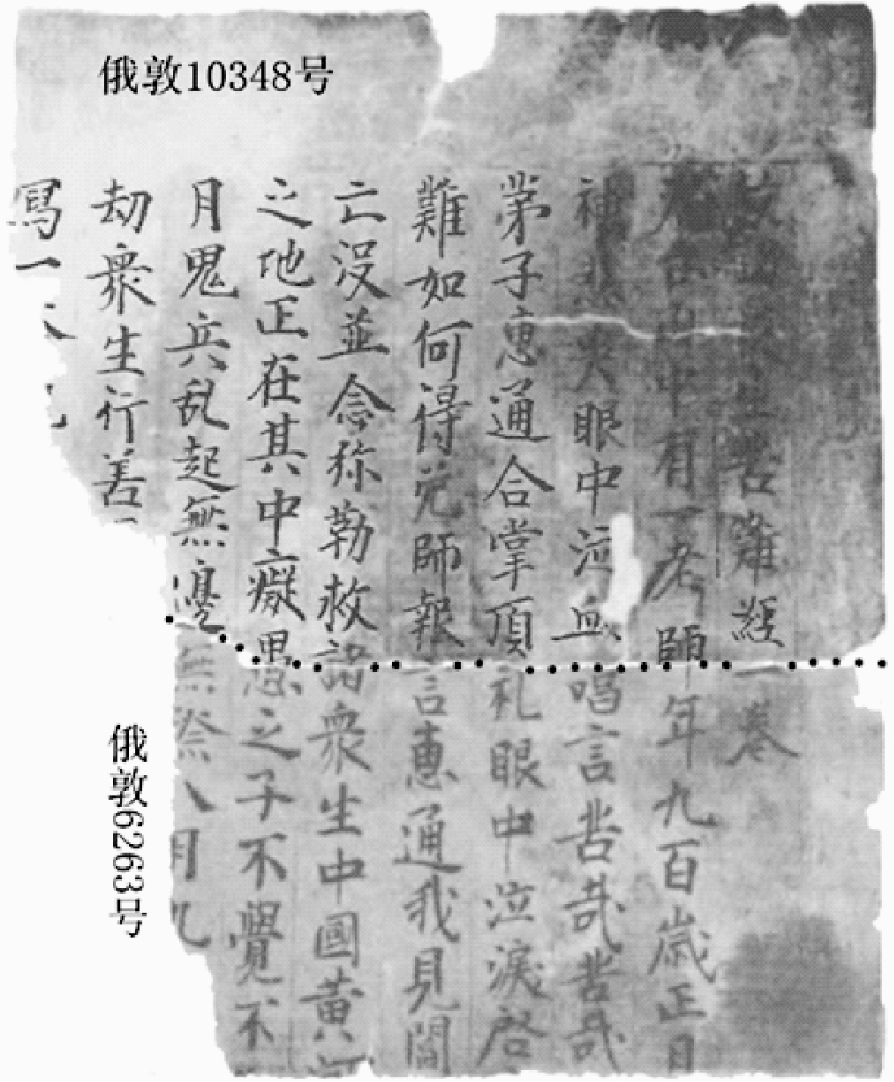

7.俄敦10348号+俄敦6263号

( 1)俄敦10348号,见《俄藏》14/275A。残片。如图7上部所示,存10行,通卷下残。楷书。有乌丝栏。原文存首题“救诸众生苦难经”,《俄藏》未定名。

( 2)俄敦6263号,见《俄藏》13/65B。残片。如图7下部所示,存8行中部。楷书。有乌丝栏。原卷首行作“一卷”2字,《俄藏》未定名。

图7俄敦10348号+俄敦6263号缀合图

按:后一号亦为《救诸众生苦难经》残片,且与前一号内容上下连续,可以缀接。缀合后如图7所示,断痕吻合无间,断裂处原本分属二号的残画,从右至左拼接成“師”“言”“諸”“愚”“邊”等字。二号内容上下衔接,俄敦10348号首行“救诸众生苦难经”,与俄敦6263号首行“一卷”连成完整的首题;俄敦10348号倒数第3行下端的“无边”,与俄敦6263号末行顶端的“无 (际)”合成“无边无际”句,文意畅通,其余各行也都彼此相承。二号行款相同(皆有乌丝栏,字体大小及字间距皆相同),字迹相同(比较二号共有的“衆”“生”“眼”“中”“惠”“通”等字),书风相似。据此判断,此二号确为同一写卷之撕裂,可缀合为一。缀合后所存内容始首题,讫“写一本免一门”句前四字,相应文字参见《大正藏》T85/1461C6—1461C16。

(际)”合成“无边无际”句,文意畅通,其余各行也都彼此相承。二号行款相同(皆有乌丝栏,字体大小及字间距皆相同),字迹相同(比较二号共有的“衆”“生”“眼”“中”“惠”“通”等字),书风相似。据此判断,此二号确为同一写卷之撕裂,可缀合为一。缀合后所存内容始首题,讫“写一本免一门”句前四字,相应文字参见《大正藏》T85/1461C6—1461C16。

上文我们通过对敦煌遗书中《新菩萨经》、《劝善经》、《救诸众生苦难经》的考察,弄清了其存残情况和抄写形态,并从残字拼合、内容接续、行款相同、字迹书风相近等角度进行分析,将三经中的14号残卷(片)缀合为7组。通过缀合,一些原本身首异处的残卷(片)最终得以团聚在一起。借助于缀合后写本提供的较为完整的信息,不仅可给残卷(片)作出准确的定名(如前文缀接的不少俄藏残片的准确定名都幸赖与其他残片的缀合才得以完成),又可了解它们原初的抄写形态,譬如第1组俄敦10399 + 6601号和第4组俄敦5155 +4034号的缀接,让读者一目了然:前组抄手乃将丙本“新菩萨经”连抄了两遍,后组抄手则是用大、小两种不同的字体将乙本《新菩萨经》连抄了两遍;还能启发我们对写本正背面的重新思考和认识,如第3组斯5654号B +羽637号背A,缀接的两残片所处位置一正一背,既可能是英藏整理者对斯5654 号B的正、背作出了误判,也可能是抄手抄完正面后,再接书于羽637号背面。总之,敦煌文献残片的缀合,有助于我们更深入、细致地认识这些写本,从而对它们的形制、内容与性质作出更为客观、可靠的判断。

patching-up of fragments

[责任编辑 罗剑波]

ZHANG Xiao-yan

( Center for Research of Chinese Excavated Classics and Paleography,Fudan University,Shanghai 200433,China)

Abstract: The manuscripts of Xinpusajing,Quanshanjing and Jiuzhuzhongshengkunanjing excavated in Dunhuang grottoes are apocryphal scriptures written by Chinese in the Tang Dynasty,which have high research value since they had not been collected in the Buddhist tripitaka before the Qing Dynasty.Some of them,which are fragments,had an influence on research work.By making a thorough investigation on the existing situation of the three apocryphal scriptures in Dunhuang documents,we figured out the exact volume number,the intact or fragmentary condition,and the specific coping form of the whole manuscripts.Based on the comparative analysis of splicing broken characters,

context continuation,hangkuan accordance,calligraphy style similarity,we patched up 14 fragments of the three apocryphal scriptures into 7 groups,and got the fragments together.According to more information displayed in the patched-up manuscripts,we not only got accurate names for these fragments,but also made more objective,reliable judgment on their form,contents and nature.

Key words: Dunhuang Manuscripts; Xinpusajing; Quanshanjing; Jiuzhuzhongshengkunanjing; apocryphal scriptures;

张小艳,复旦大学出土文献与古文字研究中心、出土文献与中国古代文明研究协同创新中心教授,博士生导师。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。