3.2.3 王国维《教育学》研究

有学者称,王国维1901年翻译立花铣三郎的《教育学》,是引进中国的第一个《教育学》全译本;他1905年编著的《教育学》,则是国人自编《教育学》的第一个文本,“这两个‘第一’,使他足以名垂中国教育学史册了”[41]。尽管此说未必是事实[42],不过这无碍于认定王国维在中国近代教育学史上的地位。在笔者看来,这个地位的确立皆因其所译、编《教育学》之内容和实质,而跟他得没得“第一”之类的“虚名”没有太大关系。

[1]王国维的学术轨迹与中国近代教育学的起步

若以活动场域的转移为主线,试着对王国维(1877—1927)一生的学术轨迹进行描绘,则大致可以区分为以下几个时期:

上海—北京时期(1898—1910)

避居日本时期(1911—1915)

上海中心时期(1916—1921)

北京中心时期(1922—1927)

其中第一个时期的时间跨度最长,包括以教育世界社(上海)为学术活动中心的前10年(1898—1907)和以清廷学部(北京)为职业活动中心的后3年(1908—1910),这也是王国维一生中与教育学术结缘最深、最广的一个时期。在这13年里,王国维从一名不起眼的《时务报》书记员和校对员开始,先后做过“东文学社”学员、留学生(入东京物理学校,因病回国,前后不及半年)、《教育世界》的主笔和主编,还相继担任通州师范学堂(南通)和江苏师范学堂(苏州)的教习[43],后又赴任学部总务司行走和图书编译馆编辑等职,角色多样、阅历丰富。《教育世界》作为中国最早的教育专业刊物,从其创刊到停刊(1901.5—1908.2),王国维一直都是它的社员和主笔,并一度接任主编,其间,王国维不仅发表了多篇重要的教育论文(详见下页表3‐8),还先后译出了立花铣三郎的《教育学》(1901年)和牧濑五一郎的《教育学教科书》(1902年),并于任教江苏师范学堂期间,自编了一本《教育学》(1905年)[44]。尽管这一时期,王国维也曾说过自己对教育既“不知”“且不好”之类的话[45],但两译一著,三部《教育学》的“业绩”,无疑奠定了他在中国近代教育学史上不可动摇的地位。

北京履职期间(1908—1910),王国维也发表过几篇“教育论文”,但与此前关注学理、批判现实的取向判然有别。不深究而重介绍,超越日本而转向英美,是前后两个时段王国维在教育译述风格上的两大转变[46]。

避居日本回国后,王国维在上海的主要工作是主编仓圣明智大学[47]所办的刊物《学术丛编》,并兼任该“大学”教授职务。北京中心时期,王国维又先后任北京大学研究所国学门通讯导师、溥仪“南书房行走”、清华学校国学研究所导师等职。尽管在这两个时期里,王国维仍在跟教育打交道,但其思想、学术的兴趣早已离开教育领域,并声称自己不再“言教育上之事”了。

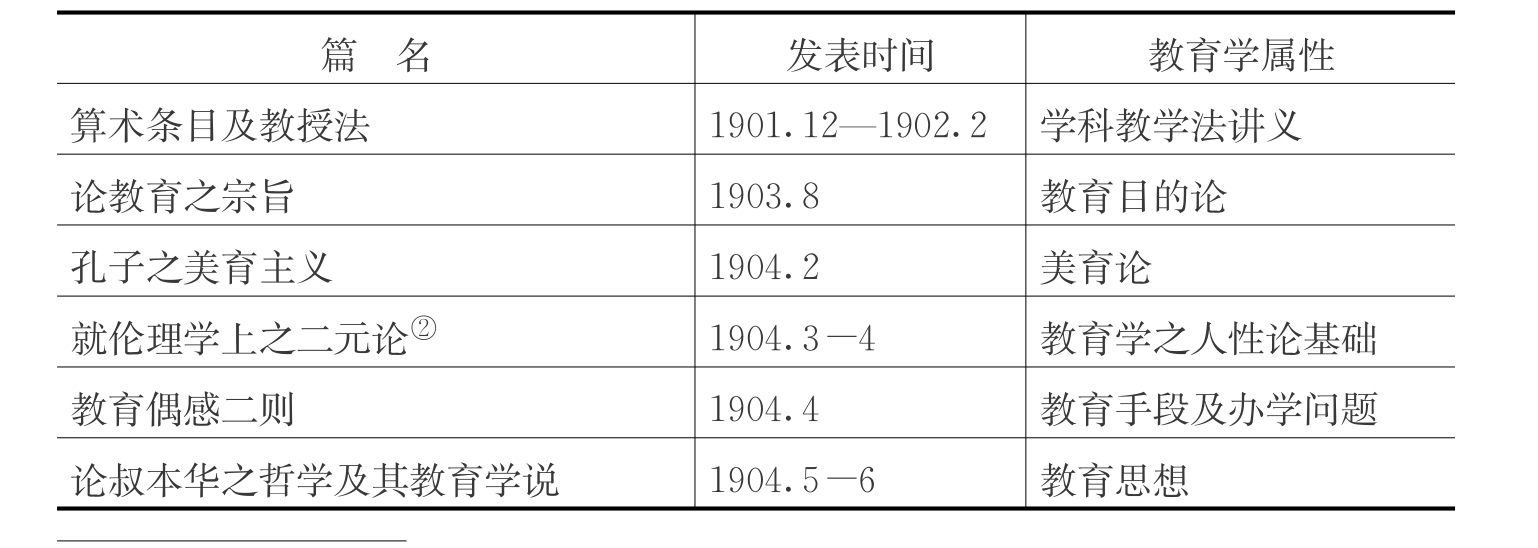

表3‐8 1901—1907年间王国维发表教育论说一览表[48]

②初刊于《教育世界》1904年第70-72号。约1年后,易名《论性》,作为首篇收入王国维自选的《静庵文集》(商务印书馆1905年排印)。

续表

上述可见,王国维个人的学术轨迹与中国近代教育学的起步,时间上恰好重叠。这种历史“巧合”,昭示着在学术史上享有盛名的纯粹学问家的王国维,于“不经意间”却对中国近代教育学的起步作出了他个人不可磨灭的贡献!

[2]王国维《教育学》译本分析

王国维《教育学》译本有两部,一为立花铣三郎的《教育学》,一为牧濑五一郎的《教育学教科书》,两译先后发表于《教育世界》上。因前译是国人较早接触到的“教育学”文献之一,备受学界关注,特选为王国维《教育学》译本之代表,拟加剖析。立花铣三郎的《教育学》系原作者给东京专门学校日语文学科第一届或第二届一年级学生讲授《教育学》课程时所使用的讲义。[49]

表3‐9 王国维译立花铣三郎《教育学》框架一览表

该讲义的主体框架如表3‐9所示,“三三制”的结构痕迹明显。讲义除总论外,共分三编:“第一,教育之精神;第二,教育之元质;第三,教育之组织”。作为“一体”的教育学虽有各种分类法,“然于此三分之为便”。教育之精神“以造完全之人为宗旨”,它是贯通教育学全体之“原则”、“命脉”和灵魂。不讲精神,则教育学“支离灭裂,终不可谓之科学也”;反之,空谈精神而不事实行,则教育的效力还是无法达成。故,“既得明教育之精神,次当论教育之事业”。教育之事业,“有自主观者,有自客观者。自主观者,谓就受教育之主,即就儿童之精神论者,所谓教育之元质者谓此也”;“自客观者,谓教育事业之客,即就教育所用之方法论者,而所谓教育组织即是也”。亦即,从“主”的方面说,教育首先要面对儿童的“精神世界”,此即教育之“原质”[50];从“客”的方面来说,教育还需动员外部的“人力”和一切“周围之事情”,使对“儿童之性质”有所触动,这就是教育之组织。换言之,教育之原质在“提起教育上之问题”,教育之组织在“解释之”。两者“至实际决不可分别处理之”,之所以要作如此区分,完全是因为“理论上之便”。如此看来,教育之精神、元质与组织的“三分法”,或可视为内在的“教育之精神”(理念)与外显的“教育之事业”(施行)之“两分法”的衍生物。“教育之组织,自教育之原质之何如而定者。更求此二者之根本,则在教育之精神”。三者合一,此即“全体”之教育学。[51]

贯通教育学而为全体之“命脉”的教育之精神,又分宗旨、途径(或手段)、方法三部分。“教育最高之宗旨,在使人由真善美而自动作”,欲达此最高或最后之宗旨,须“先自近处徐徐成就小果”,宜依“自然之发达”、“赋与道德上之习惯”、“赋与见识而养成其意志”三级渐次进步。“方便”[52]者,达成教育宗旨的手段、途径之谓也。“方便”亦有次第,约别为三:“第一养育,第二训练,第三教授”。“方法”则是“方便”之“活用”。“譬之教育之方便为器械,其方法即使用此器械之技术也”。同样,教育之方法亦有三类,由表及里依次为:教育之“课程”、“形式”和“处方”。其中“处方”是“最为内面的精神的之事业”,因为此乃“自能力与思考之境界,进一步而移于意志与实行者也”,“换言之,使子弟得有自运用教育之方便之力者也”,其“根柢在教育者之精神故也”。[53]

人既是“自然的生物”又是“精神的生物”,由人的这“两面”来看,教育也可分为“身体上教育与精神上教育”两部分。“通常分心之动作为感情、智识、意志三者”,不过,“此等心之活动,必有共同根本,此共同根本,即感情也”。由感情而生出对事物之“兴味”,兴味继而向客观的和主观的两面进步,前者“进于思想(智识)之方”,后者“进于意志之方”。“故心育可分为智识之教育,与实行意志之教育,即智育与德育也”。如此,由人的“自然的”与“精神的”“两重性”[54]起论,“教育之原质”一编便分为“体育”、“智育”、“实际教育”[55]三章。按照“留额”的心理学主张,“吾人之精神”乃依“直觉”、“观念”、“思索”[56]“三层级而发达”,“故智育之计划,不可不从此三者之次序”,分别对应于婴儿期、儿童期和少年期。同样,意志的发达也有类似的顺序:一是“全为外物所治”的“必然之时期”;二是“非全受治于外物,而稍得以自己之意志自由”的“可能之时期”;三是“始得自己自由,统治自己之意志”的“自由之时期”。与此相应,“实际教育,不可不应意志发达之次序而施之”,于是有了“必然时代之教育”[57]、“可能时代之教育”和“自由时代之教育”的分别。[58]

教育之原质“于主观上研究被教育者之精神”,哪些当抑哪些该扬,旨在“说明教育之问题”;教育之组织则“于客观上研究实行其问题之方法”,意在“解释问题”。按照“精神之次序”,教育之组织“分为三段:一养育,二训练,三教授”。[59]

全书的逻辑结构清晰,“三分法”的思维倾向明显。教育学由“精神”、“原质”、“组织”三块构成,而“教育之精神”又别为“宗旨-方便-方法”三个层次。“宗旨-方便-方法”之三分法作为一种思维方法贯穿全书各部分,因而是教育学全体之“命脉”、“原则”和灵魂。所以说,王译立花铣三郎《教育学》,“三三制”的结构穿插、渗透、交叠其间,这是它最为鲜明的特征之一。

一直来我们都在关心:王国维所译的这本《教育学》到底属不属赫尔巴特学派的?其实,立花铣三郎开篇即已点明:“此讲义以德国教育学家留额氏所著书为本”[60],并在书中不止一次地指出了“留额”与赫尔巴特及其学派的理论歧点。试举数例以说明之:“培内儿氏[61]等别教育之方便为二:一教育,一教授;海儿拔儿脱氏别之为监护[62]、训练、教授三者;留额氏以此等之分类为非,用海额老夫氏之分类法”;又谓,“留额氏分为体育、智育二者,然海尔拔尔脱派与此异,体育虽视为教育上之一要件,不别设项”;再譬如,“汉德、叔本华尔氏等皆以意志为根本,今暂从留额氏之说[即强调‘感情为心之活动的共同根本’的观点]”。[63]——三句话,点出了“留额”与赫尔巴特及其学派在理论上的三个主要分歧点,无需赘述。

我们都知道,赫尔巴特把教育分为管理、训育、教授“三件事”,并以此来构建其教育学的基本框架。“留额氏以此等之分类为非,用海额老夫氏之分类法”,即以“养育”替代赫尔巴特之“管理”。“留额”(准确地讲,不是立花铣三郎)为什么要把达成“教育之宗旨”的“方便”分为“养育”、“训练”和“教授”而不愿接受赫尔巴特的“成说”呢?这或许跟他的人性论主张有关。“留额”强调,人性中既有为“自然的生物”之一面,又有为“精神的生物”之一面,这与康德所谓人的“两重性”——人既是自然的存在物,又是理性的存在物——如出一辙。这里,“留额”显然承袭了康德的思想。由人具有“两面性”的“事实”来观察,则教育可分为“身体上教育”(体育)与“精神上教育”(心育)无疑矣。“体育者,由视人间为一自然的动物而生者也”[64]。可见,“留额”专立“体育”一项而与“智育”平行,是“别有用心”的。既然突出“体育”,则不能不给“养育”留有地位——人的发达“必根本于自然的发达”,“自然的发达充分”,“意识的发达始得充分”;但“凡人间[人类]之自然的发达,必使圆满,此养育第一义也”。只是养育“不可徒以身体之强健”为事,“而须与精神上之教育并行”,还应随时留意它对小儿之精神、品性和意志的影响。[65]所以,“留额”一面强调体育与养育,以显示与赫尔巴特教育学的不同;一面则肯定养育“与监护[略同于‘管理’]之义相通”[66],似乎又有意要勾连自己与赫尔巴特教育学的关系。虽然从“教育之组织”的角度,“留额”承认养护与监护“其义相通”,但他论述的重点似不在此,因为这一编的篇幅充其量不过全书的十分之一,可谓寥寥数语,一笔带过。可见,“养护”、“训练”、“教授”的三分法虽然在思想方法上重要,但从篇幅上看,“留额”显然想把主要精力放在论述教育的“精神”和“原质”上,其中由“体育”、“智育”和“德育(实际教育)”三章所构成的“教育之原质”一编[67],即占据了全书五分之三的篇幅!而体育、智育、德育之区分在赫尔巴特那里是根本不被重视的。单从这一点来看,我们过去认为立花铣三郎的这本《教育学》是承袭了赫尔巴特教育学的体系,现在看来不那么正确。[68]

当然,“教育之精神”一编虽然篇幅上不是最重,却关乎教育学全体的“命脉”和“原则”,其中“宗旨-方便-方法”之三分法亦贯穿于全书。由“宗旨”经“方便”而达“方法”,这种演绎的思想方法不得不说是受了赫尔巴特的影响。而“留额”认“感情”为心之活动的共同根本,则与赫尔巴特的主知主义异趣。另外,“留额”关于实行意志教育这一节,将实际教育分为“必然时代之教育”、“可能时代之教育”、“自由时代之教育”三个阶段,这一划分是否受黑格尔辩证思维的启发,可以存疑;而其中许多具体观点,跟康德的伦理学和道德教育主张一致,却是不争的事实。如此来看,“留额”的教育学不一定能恰当地归入某家、某派,或许正是因为它“杂糅”了各家之说,并各取所长,才能赢得“不但理论而已,于实际亦为有名者”[69]之类的好评。明乎此,则王国维译立花铣三郎的这本《教育学》到底是不是赫尔巴特学派的教育学,这个问题便变得没那么重要了。相反,如果我们总是热衷于给某部教育学著作戴上学派之“帽”、贴上学派之“标签”,岂不正应验了赫尔巴特的那句预言——“学派本身也是时代的一种游戏”,“教育学不久……也将成为各学派的玩具”[70]——了吗?

[3]王国维编著本《教育学》解读

王国维编著的《教育学》由教育世界社以单行本印发,时间应在1905年2月至1906年1月之间,恰好在他担任江苏师范学堂教习的时期内(1904年10月至1906年1月)。该书首页印有:“海宁王国维述”。

表3‐10 王国维编著的《教育学》框架一览表

该编著本《教育学》的绪论部分共讨论了五个问题。第一章解释教育的意义。作者认为,把教育等同于传授读、写、算的知识和技能,“或以教育为但于学校施之者,皆不知教育之真义者也”。真正的教育是:“成人欲未成人之完全发育,而所施之有意之动作也”。它强调以未成年人的“完全发育”为宗旨,以施为者的自觉、“有意”为要件。附言则从词源学上解释了德文、英文、拉丁文和汉语等不同语境中“教育”一词的词义。[71]

第二、三两章讨论教育目的。前一章为总说,后一章引申之。总说部分首先援引了折中派佛兰利希[72]的观点,认为“以道德为教育之最高目的,固自无误。然以此为唯一之目的,则极端之说也”,强调身体及知识的发展不单是道德进步的手段而已,其自身也有独立的价值。继而作者顺势申述道:“盖人有身、心二面,而心意中又有知识、感情、意志等种种之现象,故唯以其一部分为教育之目的,不可谓之妥也。道德者,人之所以为人之要点。教育之力,不可不专注于此,而视为最高之目的。然他部分亦人之所以为人之一成分,故不可不加之于目的中也。”最后议及拟定教育目的时需要兼顾的两个要点:一是本国的国体及其历史,二是个人的天赋;强调教育既“以养成适于国体之良国民为目的”,又“不可不依一个人之天禀,而斟酌其目的”。第三章评说历史上出现的“理想主义与实利主义”、“个人主义与社会主义”、“自然主义与人为主义”等三组相对立的教育主义(目的论主张),并主张“欲求善良之教育主义,在于此等反对主义之中点,立不偏不倚之主义”。(第4、6页)

第四、五两章分述教育者和被教育者。提出父母(以及祖父母、兄姊、乳母等)和教师都是教育者,其资格在于:(1)身、心成熟,(2)独立的社会地位,故“不至二十五岁,不适于为教育者也”;而受教育者则“以未成人者为宜”。(第7、8页)

由此,“教育之始终”,即教育期当“以生于世之日为始”,“逮儿童之达成人,即二十四五岁为止”。(第9页)这是第六章讨论的问题。

第七章略述教育学的性质、来源及其内容构成,认为教育学的材料,一取诸他科学,一取诸实际之经验,前者构成“教育人类学”(即著述之第二篇),含“教育人体学”与“教育心理学”;后者构成“教育方法学”(即著述之第三篇),含“卫生”、“训练”、“教授”三者。

从总体框架及其内容来看,王国维编著的这部《教育学》有几个特点。

首先,教育以“未成人之完全发育”或谓以养成“完全之人物”为宗旨,这是贯穿此编著本《教育学》始终的活的灵魂。王国维不仅在一开始辨析“教育之真义”时,即开宗明义地指出教育当以“未成人之完全发育”为宗旨,它既“不限于授算、读、写作之知识、技能”,也不限于学校之所施。父母对子女的训诫、教师对生徒的教授,只要是为其“完全发育”计,而不是为图“自己之便宜,而使役儿童”者,皆得谓“教育之作用也”。(第1页)继而在申述教育目的部分,王国维更是直言不讳地指出,黑格尔及赫尔巴特“以道德为人类唯一之目的。如身体及知识,不过达道德之手段耳”,尽管“现在教育家中,左袒此说者不少”,但自己并不赞成这种极端的主张。(第3页)他认为,人有身、心两部分,而心意中又有知识、感情、意志诸现象,因此,以道德为教育之最高目的,固无不可;然以此为唯一目的,则不妥。人之所以为人,除了道德以外,还有别的成分,而人的所有这些部分的发展,均“不可不加之于目的中也”。接着,王国维在评述了历史上各种相对立的教育主义(教育目的论主张)之后,又借博士“克尔希奈尔”之口进一步表达了自己的态度和立场:“正当之教育主义,当如雅里士大德勒[亚里士多德]之道德说,调和反对说而得其中庸。”(第6页)总之,对于人之身体及心意两部分,王国维并未偏废任何一方,其“教育人类学”恰是循着“教育人体学”和“教育心理学”两条路线“建构”起来的。在“教育方法学”部分,王国维则分别以身体、道德、知识来定位自己对于“卫生”、“训练”、“教授”三种教育途径的“设计”——他肯定卫生“虽为体育之主要方便,然欲奏其功”,“不可无卫生之知识,故必借训练与教授之助”。“卫生”如此,“训练”、“教授”亦然。要之,卫生、训练、教授,三者“必互相统一,然后可达教育之目的”。(第21页)可见,在编著本《教育学》中,“未成人之完全发育”的教育宗旨一以贯之。

其实,王国维的这个“未成人之完全发育”的教育宗旨也是有由头的。在前述立花铣三郎《教育学》的王国维译本中,即已明确提出“教育之精神”应以造就“完全之人”为宗旨,并认为只有“外面的自然”和“内面的精神”都发达,方得为“完全之人”。一年后(1902年),王国维翻译牧濑五一郎的《教育学教科书》,上言:“教育者所望于被教育者之至大至远之目的,即理想的、最高的目的,在养成伦理学及生理学上完全之人物”,“所谓完全之人物者,谓有完全之精神,与完全之身体之人也。完全之精神者,谓就精神上之三作用,即知识、感情、意志,皆有完全之善德之谓也。即就知识上有所谓智之德,而感觉、判断、推理等之作用,无不完美;就感情上有慈悲、温和等所谓仁之德,外对真、善、美三者,当有高洁之心情;就意志上当有忍耐、克己、果断等所谓勇之德;而完全之身体,则四肢美善发达,而体格强健之谓也。”[73]又一年(1903年),王国维撰文《论教育之宗旨》,曰:“何谓完全之人物?谓人之能力无不发达且调和是也。人之能力分为内外二者:一曰身体之能力,一曰精神之能力。发达其身体而萎缩其精神,或发达其精神而罢敝其身体,皆非所谓完全者也。完全之人物,精神与身体必不可不为调和之发达。而精神之中又分为三部:知力、感情及意志是也。对此三者而有真善美之理想:‘真’者知力之理想,‘美’者感情之理想,‘善’者意志之理想也。完全之人物不可不备真善美之三德,欲达此理想,于是教育之事起。教育之事亦分为三部:智育、德育(即意育)、美育(即情育)是也。……三者并行而得渐达真善美之理想,又加以身体之训练,斯得为完全之人物,而教育之能事毕矣。”[74]至此,王国维已清晰而完整地勾勒出通过体、智、德、美等“四育”来“养成完全之人物”的教育宗旨。时隔两年(1905年),王国维编著《教育学》时,则以“完全发育”代替“完全人物”,而其“教育方法学”部分,“四育”说隐退,“卫生”、“训练”、“教授”之“三分法”登台。这就是王国维对于教育宗旨的构想及其来源和变迁的大致线索。

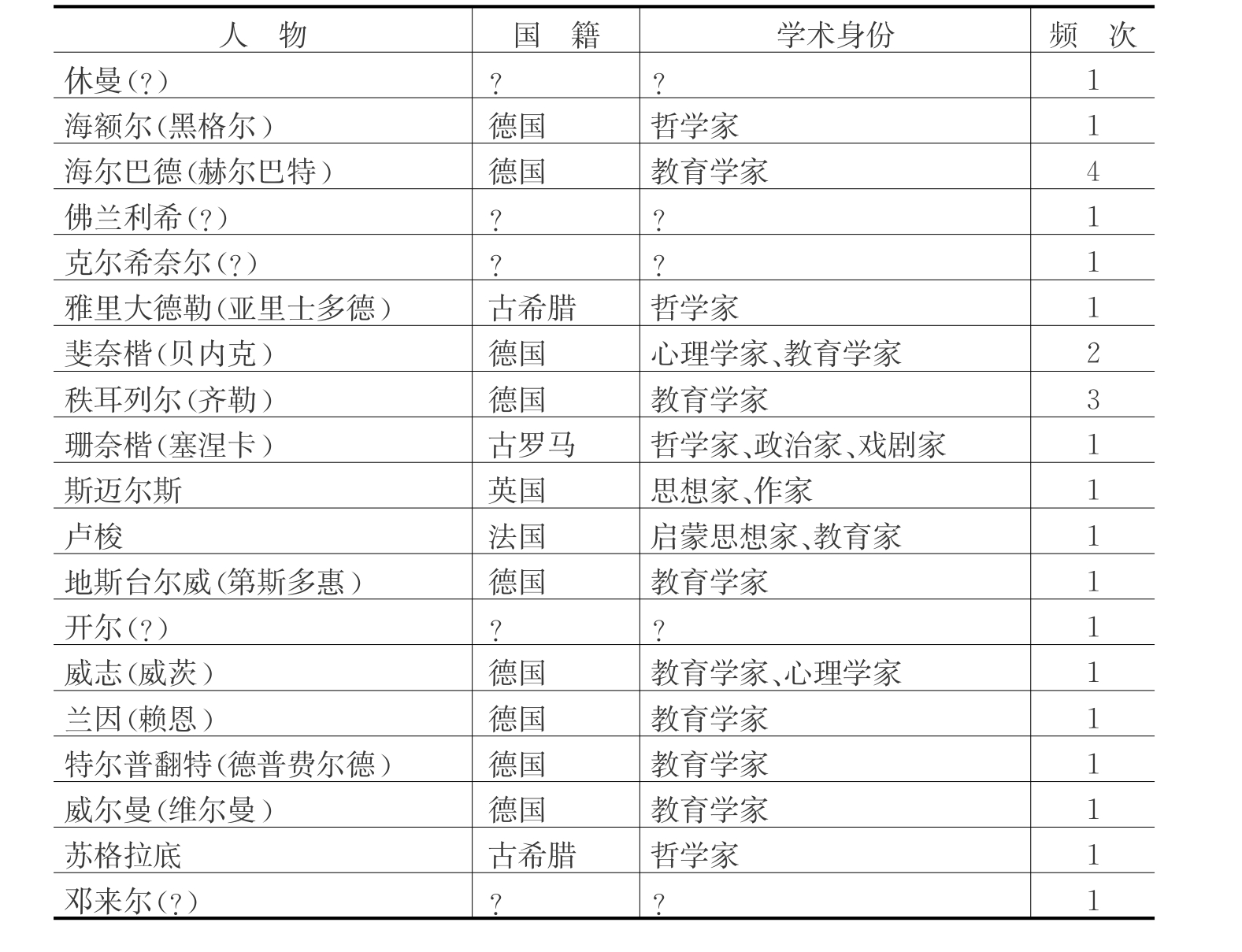

其次,思想来源的复杂性及其对多种教育学资源所采取的折中、杂糅的基本态度,是此编著本《教育学》的另一主要特色。有学者认定,王国维“教育学资源以德国哲学和教育学为主”,是人文教育学的代表。[75]笔者曾尝试对这个编著本《教育学》中所提到的人物及其频次做过一个统计,得到了一份总共19人的大名单(见表3‐11)。这些人物都是作者在征引其学术观点时被提及的,除了尚不能确定身份的5人以外,其余的均为来自欧洲(主要是德国)的学者;他们多为近代人物,但也不乏古希腊、古罗马时期的博学鸿儒;其中以教育学家、心理学家居多,次为哲学家和思想家。这份名单从一个侧面也反映出王国维教育学知识来源的驳杂性,或可作为上述论断的一个注脚罢!

不过,颇耐人寻味的是,在这份名单上竟然没有中国或日本学者的名字,甚至连对王国维影响至深的康德的名字,也未曾被提起过!书中有如下一些表述:“能受教育者,唯人类耳”(第8页);“人有身体及心意二部”(第11页),“人之所以与他动物异者,以其有理性故也。人由理性,而始得知自己、知万物”(第12页);“教育由种种之方法,而养成高尚之感情,使理性立于情欲之上,要之,人类所以优于动物者,以其心意也。则身体与心意,虽共为教育之目的,然不可不以心意中之理性,为教育之主眼”(第12页);“教育上所当养成之德行,在使儿童不问赏与之有无,而为所当尽之义务”(第32页)。字里行间,无不透显着康德的“消息”。没有提到康德,兴许是因为王国维在他的潜意识里面早已把自己当成康德的化身了吧?

表3‐11 王国维编著本《教育学》中所出现的人物及频次统计表[76]

我们注意到,王国维在《论叔本华之哲学及其教育学说》、《汗德之哲学说》等文中,曾就那个时代德国伦理学、教育学、心理学的发展发表过一些评论:“自十九世纪以降,教育学蔚然而成一科之学。溯其原始,则由德意志哲学之发达是也。当十八世纪之末叶,汗德[康德]始由其严肃论之伦理学而说教育学,然尚未有完全之系统。厥后海尔巴德[赫尔巴特]始由自己之哲学,而组织完全之教育学”;“当时心理学上之分类法,为彼[指康德]之哲学问题分类之根据,即谓理性现于知、情、意三大形式中”,而“海尔巴德复由主知论以述系统之心理学,而由观念及各观念之关系以说明一切意识中之状态”。[77]——从这些精要的评说当中,不难看出王国维对当时德国哲学(包括心理学)、教育学之熟悉。

1905年,王国维在其《静庵文集》的“自序”中,这样交代自己近2年的“阅读史”:“余之研究哲学,始于辛、壬之间。癸卯[1903年]春,始读汗德之《纯理批评》[今译《纯粹理性批判》],苦其不可解,几半而辍。嗣读叔本华之书而大好之。自癸卯之夏,以至甲辰[1904年]之冬,皆与叔本华之书为伴侣之时代也。其所尤惬心者,则在叔本华之知识论,汗德之说,得因之而上窥……今岁之春,复返而读汗德之书。嗣今以后,将以数年之力,研究汗德。”[78]这段话则从另一个侧面诠释了王国维有关德国哲学的知识背景及其来源。

王国维对于他所熟知的各种哲学的、教育学的观点和主张,并不一味地“盲从”,而是采取了折中、调和、杂糅的态度,既有接纳,也有批判、有创造。王国维同意,“教育之病,多在偏于一端”,故“正当之教育主义”应“调和反对说而得其中庸”。(第6页)这种中庸的、不偏不倚主义的态度和立场,在其编著本《教育学》中有充分的暴露。譬如,在谈到体罚时,王国维先引了第斯多惠的观点,认为体罚“有害无用”,继引“开尔”的观点,认为“当训育顽强之儿童,诫谕、恐吓皆无效时,终局之手段,唯有夏楚耳”。在两种对立的观点中该如何取舍呢?王国维选择了折中:既不否认体罚之必要,又强调若“非万不得已,决不可漫然用之也”(第36页)。再譬如,在第三篇“教育方法学”中,王国维将“教育方便”分为“卫生、训练、教授”,这种三分法既不同于贝内克、赫尔巴特,也不同于“留额”,其中既有折中、调和,又有改造、创新。赫尔巴特主张把教育分为管理、训育和教授“三件事”;贝内克主张分“教育”和“教授”两项;“留额”对两种分法均不赞成,另采了“海额老夫氏”的分类法——即分为“养育”、“训练”、“教授”三者。王国维既倾向于赫尔巴特派的三分法,又不照搬其“成说”。他将“海额老夫氏”分类法(它经由“留额”——立花铣三郎——王国维一路介绍进来,较早出现在立花铣三郎《教育学》的王国维译本中)的“养育”改成“卫生”,但保留了其基本内涵。当然,这种用语的变换绝不是玩无聊的文字游戏。笔者认为,以“卫生”替换“养育”,使得“教育方法学”上的“卫生”一节直接对应着“卫生学”[79],而卫生学实为解剖学和生理学(二者即为“研究有形的身体”之“教育人体学”)的应用,如此,便进一步勾连了“教育方法学”与“教育人类学”的关系,也使得王国维整部教育学的构思更显缜密、结构愈成一体了。或许,用语变化的背后,另有深意。更饶有兴味的是,在摆明了自己的三分法主张之后,王国维不忘总结一番:“就时之次序言之,则卫生最早,训练次之,教授又次之。然非教授始而卫生与训练即告终也。三者当并行而相助。”(第21页)这个次序的构想无疑来自于赫尔巴特,只不过赫尔巴特用的是禁令句:“管理必须在训育之前消失掉”,“训育必须在教学之前停止”!(第146页)王国维则强调,并非在“教授”开始之前“卫生”与“训练”都必须停止或消失,相反,三者当“并行而相助”。——别以为这是无的放矢、可有可无的闲笔,它隐含着对赫尔巴特的某种批评和纠正!

最后,王国维编著本《教育学》在框架结构上的特点,也值得一说。如前所述,此《教育学》由“绪论”、“教育人类学”和“教育方法学”三篇构成,其“三大块”干净利落,颇具特色。除了绪论部分以外,其理论部分(即“教育人类学”)“取诸他科学”,结构清晰,逻辑缜密;其应用部分(即“教育方法学”)“取诸实际之经验”,既有理论阐释又有情景要求,语言简练准确,讲求实用。此编著本《教育学》既重视理论上和整体框架上的体系化,又不忘实际应用的需求,这种双重的价值追求,既是王国维个人独特的学术旨趣使然,也可能跟他当时的江苏师范学堂教育学教习的这一身份有关。一方面,作为“完善哲学”的内化者,王国维声称,重教育而不重哲学,无异于南辕北辙:“既言教育,则不得不言教育学,教育学实不过心理学、伦理学、美学之应用。”“此三者之理想,曰真、曰善、曰美。哲学实综合此三者而论其原理者也。教育之宗旨亦不外造就真善美之人物,故谓教育学上之理想即哲学上之理想,无不可也。”[80]哲学重综合、重体系的理论品性,反映到教育学讲义的编写上,则表现为他对理论体系的缜密构思和不懈追求。另一方面,师范学堂教习的身份,又迫使他不得不去扩大搜寻“取诸实际之经验”的材料,以充实其讲义。总之,在王国维编著本《教育学》中隐约可见的对教育学教材的这种双重价值期待,似乎成了后来中国教育学教材编写中的一个难解的“情结”,时至今日依然如故。

或许有人会说,王国维编著本《教育学》薄薄的一小册,哪里担得起那么多的赞誉?诚然,以今天的眼光来检视,此编著本《教育学》不仅单薄,还不乏错漏。不过,以今度古、苛求前人,不是我们应取的学术态度。无疑,这本书也是它所处的那个时代的产物,其不足和缺漏,多为时代局限所致,而其伟大,却正是因为它在某些方面走在了时代的前面(或谓超越了它那个时代)。正是在这个意义上,王国维编著本《教育学》堪称时代之经典!

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。