与东欧和独联体国家以及一些发展中国家 选择的激进的全面改革(最为典型的是波兰和俄罗斯的所谓“休克疗法”)不同,中国经济改革迄今走过了一条渐进式的道路。在没有出现持续性社会震荡的情况下,过去20年所实现的国民经济高速增长、市场作用范围的扩大和经济效率的改善,证明了这样一种改革方式在中国是成功的。总结这种渐进式改革的经验,探讨其在何种程度上具有普遍意义,或者说中国为什么能够实行这种改革方式,最终改革能否成功,具有理论和现实的必要性。

选择的激进的全面改革(最为典型的是波兰和俄罗斯的所谓“休克疗法”)不同,中国经济改革迄今走过了一条渐进式的道路。在没有出现持续性社会震荡的情况下,过去20年所实现的国民经济高速增长、市场作用范围的扩大和经济效率的改善,证明了这样一种改革方式在中国是成功的。总结这种渐进式改革的经验,探讨其在何种程度上具有普遍意义,或者说中国为什么能够实行这种改革方式,最终改革能否成功,具有理论和现实的必要性。

对于中国经济改革的成功,国内外经济学家都给予了充分的肯定和高度的评价。但是一些学者过分强调中国改革的初始条件,从而也就过分强调中国经验的特殊性, 因而在向东欧和前苏联国家推荐改革方式时更青睐于“休克疗法”或“创世纪式的”改革策略。然而,正如本书前面的章节所反复证明的,大多数开始进行改革的国家都曾经推行过赶超型的发展战略,并在此前提下形成了扭曲产品和要素价格的宏观政策环境、高度集中的资源计划配置制度和毫无自主权、缺乏激励的微观经营机制。在这样一个三位一体的传统经济体制下,各国都具有十分紧迫的改善微观激励机制和经营效率的压力,也都具有急需矫正的扭曲经济结构或亟待发展的受压抑产业部门,以及进行矫正所需的价格信号。而中国的改革恰恰是一个始于改进微观激励机制,进而松动资源配置制度,推动价格体系的改革,与此同时通过新增资源的配置实现结构调整的渐进过程。

因而在向东欧和前苏联国家推荐改革方式时更青睐于“休克疗法”或“创世纪式的”改革策略。然而,正如本书前面的章节所反复证明的,大多数开始进行改革的国家都曾经推行过赶超型的发展战略,并在此前提下形成了扭曲产品和要素价格的宏观政策环境、高度集中的资源计划配置制度和毫无自主权、缺乏激励的微观经营机制。在这样一个三位一体的传统经济体制下,各国都具有十分紧迫的改善微观激励机制和经营效率的压力,也都具有急需矫正的扭曲经济结构或亟待发展的受压抑产业部门,以及进行矫正所需的价格信号。而中国的改革恰恰是一个始于改进微观激励机制,进而松动资源配置制度,推动价格体系的改革,与此同时通过新增资源的配置实现结构调整的渐进过程。

既然实行经济改革的国家在传统经济体制的形成方面与中国有着十分相似的逻辑,又都面临着所要解决的共同问题,因而总结中国改革的经验和成功的原因,由此概括和论证渐进式改革所具有的特点和优越性,对于其他改革中国家应具有普遍的意义。

(1)渐进式改革最接近于“帕累托改进”或“卡尔多改进”。经济改革必然要涉及较大范围的利益结构调整。在扭曲要素和产品价格的宏观政策环境下,廉价资源通过传统的计划配置制度流向合乎国家发展战略目标的重工业企业和部门。对这种资源配置制度和宏观政策环境进行改革,虽然会通过结构调整和效率改进带来收益,但也不可避免地会使这批已成为既得利益者的企业和部门受损。因此,从宏观政策环境入手的改革必然是“非帕累托改进”,而如果经济改革不能对这些既得利益集团给予足够的补偿,即不具有“卡尔多改进”的性质,就会使改革的阻力加大。从微观经营机制入手的改革,即通过向微观经营单位放权让利,改进激励机制和提高经济效率,加速了新资源的增长,并使国家、企业和职工都增加了收入,这种没有受损者的改革具有“帕累托改进”的性质,由第一阶段改革引发的社会财富的快速增长,提高了改革中的经济补偿能力,为改革进入到宏观政策环境的层面创造了条件,并使下一步的改革具有“卡尔多改进”的可能。

选择“休克疗法”的改革方式,由于一开始就进入到价格改革和资产存量改革,而不以微观层次及资源增量为前提,因而必然是一种“非帕累托改进”和“非卡尔多改进”。中国的改革没有一开始就从改革价格体系、资产存量入手,而是从改进微观激励出发,通过向微观经营单位放权让利、扩大自主权改进激励机制和效率,这种改革所涉及的对象——微观经营单位是改革的受益者,甚至成为放权让利的既得利益者,因而改革可以得到它们的支持,避免了“非帕累托改进”和“非卡尔多改进”式改革可能产生的社会震荡。

在渐进式改革条件下,微观经营单位拥有部分新增资源的配置权以后,在利润动机的驱使下,就会将这种新增资源配置在原来受压抑的部门。微观经营单位缺乏独立自主权和激励不足,是推行赶超战略国家共有的弊端,而受压抑部门虽因各国发展水平和资源禀赋存在差异而有所不同,但这类在传统经济体制下受压抑的产业或部门仍然具有共同的特征。

首先,具有较高的相对价格水平。正如已经指出的,这些部门通常都是在传统发展战略下受压抑的部门,因此这些部门的产品在经济中的稀缺性较高。这种长期的稀缺状况会逐渐反映到计划价格的调整中,使其相对价格处于较高的水平。以中国为例,在重工业优先增长的战略下,农业和轻工业都是受压抑的部门。以1952年为基期,1979年重工业产值指数高达299倍,而农业和轻工业的产值指数分别为173倍和10.6倍,仅为重工业指数的57.9%和35.5%,这种不平衡的发展反映在价格变动中,农业和轻工业价格的提高速度快于重工业。以1950年为基期,1979年农副产品收购价格总指数为265.5,国有商业零售牌价中,消费品(包括农产品和轻工业品)的价格指数为135.1,日用品类(轻工业品)的价格指数为127.1,而农业生产资料(代重工业品)的价格指数仅为100.5。这种相对有利的价格,使这些受压抑的部门有强烈的发展动力,也诱使新的生产者进入。

其次,具有较大的需求缺口。在计划体制下,价格并不能把受抑制部门的稀缺性全部结清,而是留下一个供不应求的缺口,这个不足的供给量或价格没有结清的需求量便由配给的方式来解决。事实上,80年代以前中国从食品到日用品存在着普遍的短缺,凭票凭证才可以购买,或者干脆只有少数人凭“特殊身份”才能够获得。这些部门的产品不能满足需求,也构成了其发展和进入的动机与动力。

第三,进入成本低,在传统发展战略下受压抑的部门本来是具有比较优势的部门,即其资本密集程度低,使用较多的劳动力。根据有关资料,我们计算了典型低收入经济中几个部门增加值中的固定资本含量,农业、轻工业和重工业分别为534%、67.2%和80.0%。 在中国的要素禀赋结构下,这些改革推进部门具有劳动密集、资本形成门槛较低的特点。乡镇企业也正是以其劳动力丰富、廉价的比较优势进入工业结构之中,从而成为推进改革的部门。

在中国的要素禀赋结构下,这些改革推进部门具有劳动密集、资本形成门槛较低的特点。乡镇企业也正是以其劳动力丰富、廉价的比较优势进入工业结构之中,从而成为推进改革的部门。

通过放权让利的选择改进激励机制和效率,以及新增资源在受压抑部门的配置,带来了迅速的增长和巨大的收益。单就这个过程来谈,几乎没有改革的受损者。然而无论是国有企业获得经营自主权或新增资源的配置权还是非国有经济的进入,都会对资源的计划配置制度和传统的宏观政策环境提出改革的要求,从而使改革进入了“非帕累托改进”的敏感阶段。但是,新增资源在受压抑部门的配置已经大大促进了增长,给社会带来了巨大的收益。这种收益表现在产品的丰富、居民收入水平的提高和各级政府可掌握财政收入的增加。在这种条件下,一方面企业和个人提高了对价格改革可能造成的利益损失的承受能力,另一方面各级政府有能力对那些在价格改革中受损的企业和个人给予补贴。虽然政府对国有企业的补贴带有保护的性质,是传统战略思想的产物,但从其能够以较小的社会摩擦成本达到矫正价格信号的效果来看,也具有积极意义。而在消费品价格改革中对居民进行的补贴,则具有矫正消费品价格扭曲和工资扭曲的效应,在中国被称为“暗补变明补”。

(2)渐进式改革具有内在逻辑上的有序性和不可逆性。中国和所有其他曾推行赶超战略的国家,其传统经济体制的形成有着相似的内在逻辑。即这种经济体制是内生形成的,具有内在的高度统一性,体制的各个组成部分具有不可分性和制度上的适应关系。从中国经济改革的实际过程来看,改革首先着眼于微观激励机制的改进,并使微观经营单位获得对新增资源的配置权,同时,鼓励非国有经济企业的进入。

由于这种新增的资源通常配置到传统经济体制下受压抑的部门,所以带来的增长和收益是巨大的。国有企业对新增资源的使用和以乡镇企业为代表的非国有经济的介入,又推动了资源配置制度的改革,形成资源配置和价格的双轨制。产品和要素影子价格的出现,以及在边际上对经济的调节作用,为宏观政策环境改革提出了要求,创造了条件。所以,虽然中国的改革最初并没有一个明确的目标模式或改革蓝图,但由于经济体制内在的三位一体性质,使这个从微观经营机制开端的改革事实上呈现出鲜明的逻辑性或有序性。

不仅如此,这个有序的改革推进过程还具有不可逆的性质。正如我们已经看到的,在宏观政策环境尚未改革时,微观经营机制和资源配置制度上的放权让利的改革先行,带来了制度上的不协调,破坏了传统经济体制的内部统一性,因而产生了一系列问题。这时,政府为了维持经济体制的协调性,可以有两种选择,一种是把在微观经营机制和资源配置制度上的权力再收回来,使它们与宏观政策环境相适应,另一种是把改革推进到宏观政策环境的层次,使经济体制在市场经济的基点上取得新的适应性。

正如实际中所发生的,面对中国改革过程中所出现的诸多问题,政府曾多次尝试采用第一种办法,即重新收权,导致改革进程中的周期性。但由于两个原因使这种倒退的办法既不能解决问题,又不能坚持下去。

第一,微观经营机制上的改革使国有企业、农民和非国有经济不同程度地获得经营自主权和经济利益,从而使这些微观经营单位成为这种改革的既得利益者。收权的办法无疑侵害了它们的利益,必然引起积极或消极的抵制,出现所谓的“上有政策、下有对策”的现象。

第二,微观经营机制改革所导致的新增资源的配置具有很大的收益,从这个意义上说国家也是这个改革的受益者。当国有企业经营自主权再次被剥夺、乡镇企业发展受到压抑时,经济增长就大大减缓,财政收入便捉襟见肘。因此,国家只好再次放权。与此同时,为了取得体制上的协调,通常要在宏观政策环境的改革方面迈进一步。中国的改革正是在这样的方式下推进的。虽然反复出现短暂的停滞,但前进的总方向是不可逆转的。

(3)渐进式改革能使“分两步跨越同一条鸿沟”成为现实。对于所有进行改革的国家,价格扭曲都是传统经济体制的一个主要弊端。因此,无论改革采取何种方式,改革时间表怎样制定,价格改革或宏观政策环境的改革迟早要提到议事日程上。在东欧和前苏联国家所采取的“休克疗法”中,价格通常采取一下子放开的方式,其理论依据是一个人不可能“分两步跨越同一条鸿沟”,即价格信号要么是扭曲的,要么是正确反映资源供求和相对稀缺性的,多重价格必然导致多重规则从而多重性的行为方式。因此,一步跨越鸿沟是不可避免的。

但是,问题在于,压低要素和产品价格的宏观政策环境的长期实行,已经形成了相应的既得利益格局,采取一下子完全放开价格的改革方式具有很大的风险。换句话说,如果从扭曲价格到市场价格之间的鸿沟过宽,以致一步不能够跨越,便有落沟的危险。现实中,这种风险来自两个方面。

第一,既得利益集团的抵制。在中国,大中型国有企业是低要素价格和低能源、原材料价格政策的受益者,因而是潜在的价格改革的反对者。由于大中型国有企业的领导人与政府官员有着密切的联系,以及雇用着巨大数量的工人,又使其具有很强的抵制能力。城镇居民是低消费品价格政策的受益者,同样与政府官员有着密切关联,组织成本较低,容易形成抵制集团。所以,价格改革如果使这两个利益集团损失过大而不能得到补偿,就难以成功。

第二,经济增长的停滞乃至衰退。价格信号的矫正无疑会最终引导企业提高竞争力,形成符合比较优势的产业结构。但传统经济体制下产业结构的扭曲与价格的扭曲是成正比的。价格放开后,结构调整必然涉及存量部分,以致不可避免地产生经济增长先下降后上升的“J”字形轨迹,甚至可能是长期衰退的“L”形。

中国的价格改革采取了“在计划内调整,让计划外生长”的双轨制过渡方式。微观经营环节的改革使企业获得了利用新增资源发展的机会,相应地,企业提出了自己根据市场信号在计划外配置资源的要求,以至形成了双轨并存的资源配置制度和价格体系。由于是“高价进高价出、低价进低价出”,所以企业并不反对计划外资源配置制度和市场价格的出现。而市场价格的合法化,为计划内价格的调整提供了参照系和要求,因而可以在企业能够接受的幅度内和能够接受的方式(如给予补贴)下进行价格调整。由于经济快速增长主要是由计划外的非国有经济作出的,所以市场价格调节生产的范围和总量不断扩大,因而即便计划价格调节的范围和总量不变甚至有所扩大,计划调节会随着其相对份额不断缩小对经济运行的影响力越来越小。此外,通过逐步调整,计划内价格与市场价格的差别也大大缩小,以至由此带来的利益差别也不再那么重要。这时,鸿沟已经近于填平,可以毫无风险地分两步跨越过去。在这种方式下,虽然中国改革过程中宏观政策环境改革相对滞后,但却是风险小从而成本低的改革。

中国外汇改革就是一个最好的例证。最初是为了调动微观经营单位创汇积极性,扩大企业使用外汇的自主权而实行外汇留成制度,进而形成外汇配置制度和汇率的双轨制。1988年则正式开放了外汇调剂市场,使汇率和外汇配置的市场范围不断扩大,以至到1994年实行汇率并轨,即按照市场水平调整并形成单一汇率之前,80%的外汇已经是通过调剂市场根据市场汇率进行配置了,同时,官方汇率也经历了多次调整,使之与市场汇率的差别大大缩小。因此,汇率并轨这一重大举措实现了平稳的过渡。

(4)渐进式改革有利于保持改革过程中速度和稳定两种要求之间的平衡。改革要想得到大多数社会集团的支持,领导改革的政党或政府要想取得大多数人民的信任,必须采取一种能够在改革和发展进程中把握住速度和稳定的平衡的改革方式,并以此机制来保持经济改革的非激进性质。

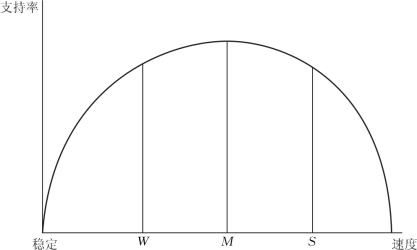

这里,让我们借用一个“投票模型” 加以说明(图9.3)。假定社会对于改革的态度可以划分为强调稳定(中位线左方)和强调速度(中位线右方)两类,在领导层相应形成两种有分歧的改革主张(W和S)。对改革持比较极端态度的社会成员,具有比较明确的支持对象,处于W左方的和处于S右方的分别支持W和S主张。在两种政策主张都不作修正的情况下,其余社会成员倾向于以中位线为界,分别支持W和S。从图9.3中可以看出,如果W和S中任一方朝着对方的方向修正意见,就可以通过中位线向对方移动使自己获得更多的支持。在双方都作这样选择的情况下,就减轻了两种改革主张的极端程度。一方面,稳定主张者也关心速度,另一方面,速度主张者也要讲稳定。

加以说明(图9.3)。假定社会对于改革的态度可以划分为强调稳定(中位线左方)和强调速度(中位线右方)两类,在领导层相应形成两种有分歧的改革主张(W和S)。对改革持比较极端态度的社会成员,具有比较明确的支持对象,处于W左方的和处于S右方的分别支持W和S主张。在两种政策主张都不作修正的情况下,其余社会成员倾向于以中位线为界,分别支持W和S。从图9.3中可以看出,如果W和S中任一方朝着对方的方向修正意见,就可以通过中位线向对方移动使自己获得更多的支持。在双方都作这样选择的情况下,就减轻了两种改革主张的极端程度。一方面,稳定主张者也关心速度,另一方面,速度主张者也要讲稳定。

图9.3 改革主张的投票模型

从该模型所描述的机制看,在两种改革主张具有均等的影响力的条件下,它们的同时存在和相互制衡是十分必要和有益的。然而,这种机制能够发挥作用的条件是改革具有渐进的性质,因为一旦改革采取了“休克疗法”,社会集团和全体居民也就不再有机会选择,改革的进程和激进程度就不再是可以操作的。

中国的改革是在中国共产党领导下进行的。因而在领导阶层并不存在一个足以与坚持改革的主流意见相抗衡的共识集团。但是,在改革的力度和时机的选择和措施的偏向上仍然存在着分歧。比较能够形成互相制衡、互相补充的两种意见可以分别表述为以稳定为主的改革主张和以速度为主的改革主张。前者更加重视制度的稳定性,主张改革和增长都要慢一些、稳妥一些;后者具有更强烈的紧迫感,主张改革更激进一些,并以更快的增长速度建立起人民群众对改革的信心。

由于中国的改革采取了渐进的方式,社会上和执政党内因而有机会进行不断的选择,并不断纠正过激的改革措施,同时每当改革在政治上遇到阻碍进而停滞不前时,上述机制还起着推动改革前进的作用。事实上,中国20年的经济改革经历过一些起伏,有时调整与改革产生一些矛盾,正是这种纠偏机制在起作用,使中国的改革能够稳健地持续下去。维持这种速度与稳健的统一,就足以使人们树立起改革必然成功的信心。

注 释

①Lipton and Sachs,Creating a Market Economy in Eastern Europe:The Case of Poland,Brookings Papers on Economic Activities,Vol.1,1990.

②也有一部分西方学者推荐另一种可供选择的策略。其特点恰好与上述相对立,可以称之为“渐进的”和“进化式的”。如参见Waiters,A.,“Misapprehensions on Privatisation”,International Economic Insights,Vol.2,No.1,1991;Kornai,The Road to a Free Economy,New York:Norton,1990。

③据林毅夫估计,1978—1984年间种植业总产值增长中,有46.89%来源于实行家庭联产承包责任制所产生的生产率提高,32.2%是由于化肥的增加(林毅夫:《制度、技术与中国农业发展》,上海:上海三联书店、上海人民出版社1994年版,第93—96页;Justin Yifu Lin,“Rural Reforms and Agricultural Growth in China”,The American Economic Review,Vol.82,No.1,March 1992,pp.34—51)。

④彼得·哈罗德认为,农业之所以成为率先改革的部门是因为其具备了以下四个条件:(1)基础设施和技术条件,(2)管理体系,(3)社会服务体系,(4)农村经济的多样化(Peter Harrold,“China's Reform Experience to Date”,World Bank Discus sion Paper,p.180,1992)。而我们认为,更根本的条件是农业在传统产业结构格局中是一个受压抑部门。

⑤世界银行1984年初在中国的调查发现:“许多次要的物资以至更多重要物资的某些交易价格已由市场作用决定。”(世界银行:《中国:长期发展的问题和方案》,北京:中国财政经济出版社1985年版,第233页)同一时期的另一项调查表明,乡镇企业主要原材料供给中有72.1%是在市场上以高价购进(中国社会科学院经济研究所:《中国乡镇企业的经济发展与经济体制》,北京:中国经济出版社1987年版,第141—145页)。

⑥Jefferson,Rawski,and Zheng,“Growth,Efficiency,and Convergence in China's State and Collective Industry”,Economic Development and Cultural Change,Jan.(1992),Vol.40(2),pp.239—266.

⑦Mc Millan and Naughton,“How to Reform a Planned Economy:Lessons from China”,Oxford Review of Economic Policy,Vol.8,No.1,1992.

⑧Mc Millan and Naughton,“How to Reform a P1anned Economy:Lessons from China”,Oxford Review of Economic Policy,Vol.8,No.1,1992.

⑨樊纲:《两种改革成本与两种改革方式》,《经济研究》,1993年第1期。

⑩“帕累托改进”是指改革本身至少使一个人受益而没有任何人受损。“卡尔多改进”则指改革中受益总量大于受损总量,以致受益者可对可能受损者进行补偿,使之不受损害(Kaldor,“Welfare Propositions of Economics and Interpersonal Com parisons of Utility”,The Economic Journal,Vol.49,pp.549—551,September 1939)。

在实行微观经营机制改革的过程中,真正为改革带来及时收益的是增量部分。而在那些采取激进的存量再分配的地方,就引起了一些混乱,付出了一定的代价。

在实行微观经营机制改革的过程中,真正为改革带来及时收益的是增量部分。而在那些采取激进的存量再分配的地方,就引起了一些混乱,付出了一定的代价。

McMillan and Naughton,“How to Reform a P1anned Economy:Lessons from China”,Oxford Review of Economic Policy,Vol.8,No.1,1992.

McMillan and Naughton,“How to Reform a P1anned Economy:Lessons from China”,Oxford Review of Economic Policy,Vol.8,No.1,1992.

Chen,Jefferson,and Singh,“Lessons from China's Economic Reform”,Journal of Comparative Economics,16(1992).

Chen,Jefferson,and Singh,“Lessons from China's Economic Reform”,Journal of Comparative Economics,16(1992).

Shirk,Susan L.,The Political Logic of Economic Reform in China,Berkeley,Los Angeles and Oxford:University of California Press,1993,p.6;Nolan,Peter,China's Rise,Russia's Fall:Politics,Economics and Planning in the Transition from Stalinism,New York:St.Martin's Press,1995,pp.69—70.

Shirk,Susan L.,The Political Logic of Economic Reform in China,Berkeley,Los Angeles and Oxford:University of California Press,1993,p.6;Nolan,Peter,China's Rise,Russia's Fall:Politics,Economics and Planning in the Transition from Stalinism,New York:St.Martin's Press,1995,pp.69—70.

林毅夫、李周:《战略抉择是经济发展的关键——二战以后资本主义国家经济发展成败的透视》,《经济社会体制比较》,1992年第1期。

林毅夫、李周:《战略抉择是经济发展的关键——二战以后资本主义国家经济发展成败的透视》,《经济社会体制比较》,1992年第1期。

关于印度经济体制与中国、前苏联的相似之处、过去几十年的发展绩效,以及改革的效果,可参见Overholt,William H.,The Rise of China:How Economic Re form Is Creating a New Superpower,New York·London:W.W.Norton and Company,1993,pp.356—359。

关于印度经济体制与中国、前苏联的相似之处、过去几十年的发展绩效,以及改革的效果,可参见Overholt,William H.,The Rise of China:How Economic Re form Is Creating a New Superpower,New York·London:W.W.Norton and Company,1993,pp.356—359。

Sachs and Woo,“Structural Factors in the Eeonomic Reforms of China,Eastern Europe and the Former Soviet Union”,paper presented at the Economic Policy Panel Meeting in Brusssels,Belgium,October 22—23,1993;Qian and Xu,“Why China's Economic Reform Differ:The M Form Hierarchy and Entry/Expansion of the Non State Sector”,The Economics of Transition,Vol.1,No.2(June 1993),pp.135—170.这些作者只看到初始条件的不同而使中国增量式改革具有较低的成本,却忽略了东欧和前苏联由于价格扭曲更严重而可能使增量改革有更大的收益。因而,不应该以初始条件不同而否定中国改革的普遍意义。

Sachs and Woo,“Structural Factors in the Eeonomic Reforms of China,Eastern Europe and the Former Soviet Union”,paper presented at the Economic Policy Panel Meeting in Brusssels,Belgium,October 22—23,1993;Qian and Xu,“Why China's Economic Reform Differ:The M Form Hierarchy and Entry/Expansion of the Non State Sector”,The Economics of Transition,Vol.1,No.2(June 1993),pp.135—170.这些作者只看到初始条件的不同而使中国增量式改革具有较低的成本,却忽略了东欧和前苏联由于价格扭曲更严重而可能使增量改革有更大的收益。因而,不应该以初始条件不同而否定中国改革的普遍意义。

王慧炯、杨光辉:《中国经济结构变化与增长的可能性和选择方案》,北京:气象出版社1984年版,第65、68页。

王慧炯、杨光辉:《中国经济结构变化与增长的可能性和选择方案》,北京:气象出版社1984年版,第65、68页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。