这一章的主题是,图书的基本材质从纸草向皮纸的嬗替,以及它们的形制从卷轴向册页的嬗替。这两个过程并肩而行,并涵括了一种中间形态的图书种类——纸草册子——其形制已改,但材质没变。这一现象历时并不长久,但正像我们将会看到的那样,它对于基督教文献,特别是《圣经》,有着特殊的意义。不妨按照事件发生的时间顺序,从材质的变化开始讲起。

对于动物的皮革的使用(指经过鞣制的皮,或者说熟皮),前面已经提及。犊皮纸,或者帕伽马皮纸,也是一种用皮革做成的材料,但是制作工艺不同,故而结果也大不一样。通常是用牛、绵羊以及山羊的皮,而且特别是用这些动物的幼仔——牛犊和羊羔——的皮。用猪和驴的皮做成的皮纸较为粗糙,不过用得不多。另一方面,有一些非常精良的皮纸,譬如用来写成著名的梵蒂冈写本和西奈写本的那些皮纸,据说是用羚羊皮做成的;不过,尽管提申多夫的这个说法经常被人引述〔195〕,但就我所知,却从来没有被证实。这些皮革经过仔细的清洗和刮擦以除其毛,碾以浮石使之光滑,然后涂以白垩。最终制成一种用来书写受墨的材料,颜色几乎为白,极为耐久,品质更佳,精美绝伦。皮纸的两面仍有一些分别,原来有毛的那面一般略黯一些,不过受墨更好。

皮纸制造者。de:Eygentliche Beschreibung aller Stände auff Erden, hoher und nidriger, geistlicher und weltlicher, aller Künsten, Handwercken und Händeln ..." / from Jost Amman and Hans Sachs / Frankfurt am Main / 一五六八。

皮纸发明的故事,我们知之已稔,不过作为下文故事之基础,必须复述于此。老普林尼在他被广为援引的关于图书材质的那一段记述(《自然史》xiii.Ⅱ)中说道:按照瓦罗所说,皮纸的起源,可回溯到埃及国王托勒密和帕伽马国王尤曼尼斯之间在创立图书馆方面的对抗赛。他并没有讲明是哪一个托勒密、哪一个尤曼尼斯〔196〕。有两个国王叫尤曼尼斯:尤曼尼斯一世(前二六三~前二四一)和尤曼尼斯二世(前一九七~前一五九),二者都与托勒密诸王同时共世。不过,我们知道尤曼尼斯二世和托勒密·埃庇范尼斯(前二○五~前一八二)〔197〕两者之间曾在建设图书馆方面存在激烈的竞争,因而看来他们就是所说的那两个国王。尤曼尼斯曾企图挖走托勒密的图书馆馆长——时任亚历山大图书馆负责人的拜占庭人阿里斯托芬尼斯,想把他请到帕伽马宫廷。托勒密因此将阿里斯托芬尼斯投入了监狱〔198〕。他极有可能采用了瓦罗所记述的进一步的措施,即禁止纸草出口。正是这一禁令使得尤曼尼斯开始发展皮纸制造业。传统上将其起源归于帕伽马,这可以从皮纸的希腊名称——πeργαμηνή——看出,尽管据说这个词的最早用例始见于“戴奥克里提安敕令”(公元三○一年)〔199〕。同样毫无疑问的是,当时在帕伽马有一个著名的图书馆,尽管没有理由去假定其所藏仅限于皮纸书。在德国人对帕伽马遗址进行发掘的过程中发现了一座建筑,我们相信就是这个图书馆。帕伽马,像亚历山大城一样,成为一个伟大的学术中心,并藉由罗马与帕伽马之间的政治联系,对罗马教育事业的发展发挥了重要的影响。普卢塔克曾援引卡尔维希乌斯(恺撒的朋友之一)的说法,说这个图书馆藏书多达二十万卷,最后被安东尼当作礼物献给克丽奥派特拉而告终结〔200〕。

立于帕伽马图书馆主室内的雅典娜神像。据W. Hoepfner记载,她右手上有一只猫头鹰,左手上有一支矛。柏林帕伽马博物馆。

迄今为止,尚未发现可以称得上是尤曼尼斯时代的或者帕伽马图书馆的皮纸。不过,有两个考古发现,在一定程度上填补了这一空白。一是一九○九年在库尔德斯坦的艾弗罗曼出土的两个皮纸文件〔201〕,所载日期相当于公元前八八年和公元前二二年〔202〕;二是一九二三年F.屈蒙教授在对幼发拉底河上游的杜拉(萨拉黑耶)罗马要塞遗址进行发掘的过程中又出土了几个皮纸文件〔203〕,其中一件提到了塞琉西帝国纪年的一一七年和一二三年,相当于公元前一九○~公元前一八九年和公元前一九六~公元前一九五年。出土的皮纸品质很好,上面的书写并不劣于,或者说在风格上与同时期的埃及纸草文献上的书写并无明显不同。即此可知,这些文件的年代大概相当于尤曼尼斯二世统治的初期,其地距离帕伽马非常遥远,故而其对这种材料的使用不可能是尤曼尼斯举措的结果。显然,尤曼尼斯所做的,只是将已然存在的这种书写材料用于抄制文学图书而已。

纸草册子(小先知书的海德堡纸草)。

古罗马广场景象。版刻,摘自J. von Falke, Hellas und Rom...

腓力比(Philippi)的罗马广场,后面是潘盖翁山。

不过,就整个图书制作行业而言,并不能说皮纸一下子就取得了和纸草相抗衡的地位。事实显然不是这样。至少直到公元一世纪末,所有罗马文学中的相关记述,都明确地指向纸草。普林尼的话(写于公元一世纪下半叶)的言下之意是,帕伽马对于皮纸的使用,只是一种困难时期的紧急措施,他绝不会将皮纸与纸草等量齐观,他认为后者乃是人类文明和历史的基本器官〔204〕。的确,他是用了一个差相仿佛的措辞来指称皮纸(‘postea promiscue patuit usus rei,qua constat immortalitas hominum’),这意味着,皮纸在一世纪时已广为使用;但是他的外甥关于他那双面书写共有166卷之巨的摘抄(参看前文第63页)的记述似乎表明,他自己是写在卷子上的,而且他显然是把纸草当成更为重要的书写材料,值得他认真地全面描述〔205〕。在图书世界里皮纸也许已经占据了第二把交椅,但是其主要用途似乎是笔记簿,无疑广泛使用于文学作品的创作过程,最终则付诸纸草,缮写发行。关于这些笔记簿,有一句话是必须要说的,因为它们对于册子形式的发展有重要影响。

一块写有希腊文的涂蜡写字板,似是用作学生练习。顶上两行文字(可能是诗人米南德作品),由学生在下面抄写了两遍,上面的孔是用来把几块蜡板穿在一起。约公元前二世纪。

罗马式涂蜡写字簿复原图,这是册页形式的滥觞。

关于使用笔记簿(tabellae,pugillares)的记述时见载籍。笔记簿可以随身携带,用于随时的笔记或者作诗的草稿。一般而言,笔记簿是木制的,涂以蜡,用铁笔刻写,或者刷以粉,用墨水书写。马提雅尔(xiv.3—7)提到过用作笔记簿的几种不同的材料:雪松木,象牙,以及皮纸(membrana),不过这些都是讲究的礼物,从他的话中可以看出,通常所用的写字板是上蜡的。他还提到将多个写字板结合在一起做成一个笔记簿的情形(三片,五片)。这类多层板,尚有实物存世,简朴无华,涂过蜡,或刷过粉(例如“大英博物馆写本补遗”B. M. Add. MSS. 33270,33293,37533),而且显然它们大多是用于学校练习,就像十九世纪的石板那样,所涂蜡使之易于擦除。它们通常也用作短的信笺,收信人将其回信写在反复使用的蜡上,再交回发信人。如果所用写字板多于一个,则用带子或者皮条将其扎在一起,还可以用丝线封固加印,以防窥看。

西塞罗写信并发信给朋友。木刻摘

自M.T. Cicero, Epistolae familiares, Milano, Georgius de Rusconibus, 1551年。

所有这些,为采用皮纸材料和册子形制(或者说图书的现代折叠形制)铺平了道路;可是,从什么时候起皮纸开始大量用于文学图书的生产,早期的帕伽马抄本究竟是卷子形式还是册子形式,这些都还很难说。不过,正如我们已经从普林尼的书中所看到的那样,有一些证据表明,在公元一世纪末年,它已经广为人知,尽管还远不能说取代纸草。存世最早的实物大概有两叶,其一藏于大英博物馆,内容是德谟斯梯尼的《论辱命之使》〔206〕的部分文字(“大英博物馆写本补遗”B. M. Add. MSS. 34473(1)),另一藏于柏林,内容是欧里庇得斯的《克里特人》(Cretans)的几行(“柏林博物馆”,217),可能是抄于一世纪末或二世纪〔207〕。早于一世纪末的载籍记述似乎并不存在,只有一处例外,尚需检核。马提雅尔格言诗(epigrams)第14卷,其内容是随农神节(apophoreta)礼物所附赠的联语(很像我们圣诞贺卡上的格言)。这些礼物,像我们的圣诞礼物一样,有各式各样——写字板,桌饰,烛台,洗浴用具,一只鹦鹉,一个书箱(显然是用来盛放纸草书,因为箱子设计的目的是为了防止书受到磨损),杂物瓶,斗篷或披风,乐器,绘画,小雕像,如此等等;但是其中有13件与图书相关。具体如下:荷马的《蛙鼠大战》(Batrachomyomachia),“抄在皮纸册子上的荷马”,维吉尔的《蚊》(Culex),“抄在皮纸上的维吉尔”,米南德的《泰伊思》(Thais),“抄在皮纸上的西塞罗”,普罗佩提乌斯,“抄在皮纸上的李维(Livius)”,萨卢斯特(Sallust),“抄在皮纸上的奥维德(Ovid)的《变形记》(Metamorphosis)”,提布卢斯(Tibullus),卢坎(Lucan),以及卡图卢斯(Catullus)〔208〕。关于这些,大多数是没有什么问题的:它们会是普通的纸草卷子,可以略加装饰,适合作为通常的礼物。但是将一部荷马全集(《伊利亚特》和《奥德赛》都被明确提到)、一部维吉尔全集、或者一本完整的《变形记》作为一件礼物,比起所记的其他礼物,显得太过硕大无朋了;就像把李维全部的142卷作为圣诞礼物一样荒谬。而且从这些格言来看,其所要表达的是非常小的东西。荷马被言明是抄在一个笔记簿上。而关于维吉尔,他说:

这么一小片皮纸展示了维吉尔的伟大!

关于李维,他说:

小小的皮纸容纳下了李维(的巨著),

我的书箱几乎装不下。

由此看来,这些显然并非所列作家之著作的正常的本子,而是某种缩微本,很可能是节选或者梗概。还有值得注意的是,凡是“抄在皮纸上”的,都加以明确说明。这本身意味着它们并不是通常种类的书。因而这些记述不能用来证明在马提雅尔时代(一世纪末)皮纸册子已颇为流行。迄今为止的证据表明,一直到我们所说的这个时期,纸草卷子仍然是标准的、主流的图书形式。

现在再说纸草册子的故事,亦即将册子形制施之于纸草材料的情况。一直到最近,这一方面都是鲜有证据。在埃及出土的纸草里面有一些实例,虽相对嫌少,但却足以证明曾有册子形制的纸草写本存在的事实。它们中的绝大部分时代较晚,还有几个是科普特作品〔209〕。其中最重要的是米南德四部戏剧的写本,是G.勒菲弗一九○五年在孔伊希高发现的〔210〕,其时代大概可以确定为五世纪。其他大一些的希腊文纸草册子有海德堡的《小先知书》(Minor Prophets),时间是七世纪〔211〕;一本精心缮写的亚历山大城主教圣西里尔的《论崇拜》(De Adoratione)〔212〕,一部分在都柏林,一部分在巴黎,时间也是七世纪〔213〕;几本魔法书,分藏于大英博物馆和巴黎,时间是四世纪;奥克西林库斯出土的卡利马库斯的《起源》(Aetia)和《短长格诗》(Iambi)的七叶,时间是四世纪末;还有几本是荷马作品的某些部分。除了西里尔那一例之外,它们都是图书生产中的次品,潦草地写在粗劣的纸草上,反映出在那个历史阶段纸草在图书行业中已确然处于次于皮纸的位置。其中最早的是一个荷马写本,《伊利亚特》ii—iv,藏于大英博物馆(B. M. pap. 126),时间显然是三世纪。每叶只写了一面,似乎那写工还不太谙熟册子抄写技巧,没有意识到其可以两面抄写的优点。另外还有不少小的残片,都不早于三世纪,从它们两面抄写的文本布局,可以看出是册子的残片。

Nag Hammadi钞本原有的皮革装帧。

随着越来越多实物的发现,人们逐渐注意到很重要的一点,那就是,纸草册子,尤其是早期的纸草册子,其内容绝大部分关乎基督教。其中有许多是《圣经》的残卷,还有著名的奥克西林库斯纸草书《耶稣语录》(Sayings of Jesus)。统计显示,异教图书和基督教图书在卷子形式和册子形式的比例上有巨大差别。对迄于一九二六年在奥克西林库斯发现的所有古写本进行调查,结果如下:三世纪之前,未见册子形式。三世纪,106个异教文学写本中,100个是卷子,只有6个是册子;而在同时期的17个基督教文学写本中,只有7个是卷子,纸草册子则有8个,还有2个是皮纸册子。四世纪,异教文学图书的产出数量骤降。只有14个写本属于此类,其中6个是卷子,3个是纸草册子,5个是皮纸册子。这一时期基督教图书已成大宗,总共有36本,除了一个是小学生练习、一个是抄在李维史纲背面的《希伯来书》这两个是例外以外,其余都是册子形式。在这34个册子中,21个是纸草册子,13个是皮纸册子。在埃及,纸草依然是主流,但是卷子形式已几乎绝迹,而皮纸则越来越流行。五世纪,有25个异教写本,其中卷子形式只有4个,而纸草册子17个,皮纸册子4个;在21个基督教写本中,4个卷子,7个纸草册子,10个皮纸册子。六世纪产自奥克西林库斯的文学文本迄今少见。6个异教写本中,2个卷子,3个纸草册子,1个皮纸册子;而8个基督教写本中,2个卷子,5个纸草册子,1个皮纸册子。

从这些数字所得出的结论,也得到了其他地方考古发现的印证(尽管它们的数字还没有列成表格);显而易见的是,在三世纪,还有四世纪(程度略减),异教图书中,卷子形式占绝大多数,而在基督教图书中,册子形式已占据多数,并不断增长。因而认为基督教在发展册页形式图书制作工艺的过程中居功至伟是恰如其分的;究其原因,正是由于如前文所说,最初有那么一段时间,皮纸被认为是制作图书的次级材料。基督教是贫困人群,而且时不时受到迫害,他们不大可能常常雇得起最好的职业写工。故而纸草册子的肇源似乎就在三世纪,主要流行于基督教人群。

不过,最近一九三一年十一月公布的那个考古发现,为我们认识纸草册子提供了许多新的信息。这是一组A.切斯特·比提先生在埃及购得的纸草书(具体出土地点尚未披露)。共有11个写本,都写在纸草上,都是册子,内容都是基督教文学——它们极有可能是古代某个教堂或者修道院的藏书的残余。其年代只能通过古文书学加以确定,不过看起来应该是在二世纪到四或五世纪之间。没有一本是完好的,但绝大多数都保存了相应图书的相当可观的部分。7个是《旧约》的残卷:2个是《创世记》(Genesis),1个是《民数记》(Numbers)和《申命记》(Deuteronomy),1个是《以西结书》(Ezekiel)、《但以理书》(Daniel)和《以斯帖记》(Esther)(由不同的写手写在同一卷上),1个是《以赛亚书》(Isaiah),1个是《耶利米书》(Jeremiah),还有1个是《传道书》(Ecclesiastics)。《但以理书》是原七十士译本,已知同属这一版本的只有另外一本。3个是《新约》残卷:1个原来应该包含了所有四个“福音书”和《使徒行传》(Acts)(这一现象极为重要,详见下文),1个包含了全部的或者大部分的“保罗书信”(Pauline Epistles),还有1个是《启示录》(Revelation)。最后1个包含已亡佚了的原希腊文《以诺书》(Book of Enoch)的某些部分以及萨狄斯主教梅利图〔214〕所作关于基督受难的布道文。如前所说,所有这些都是册子,而且残存的页数足够藉以估算出原来的篇幅,同时多数还可以看出是对折装订的。

A.切斯特·比提爵士(一八七五~ 一九六八)。

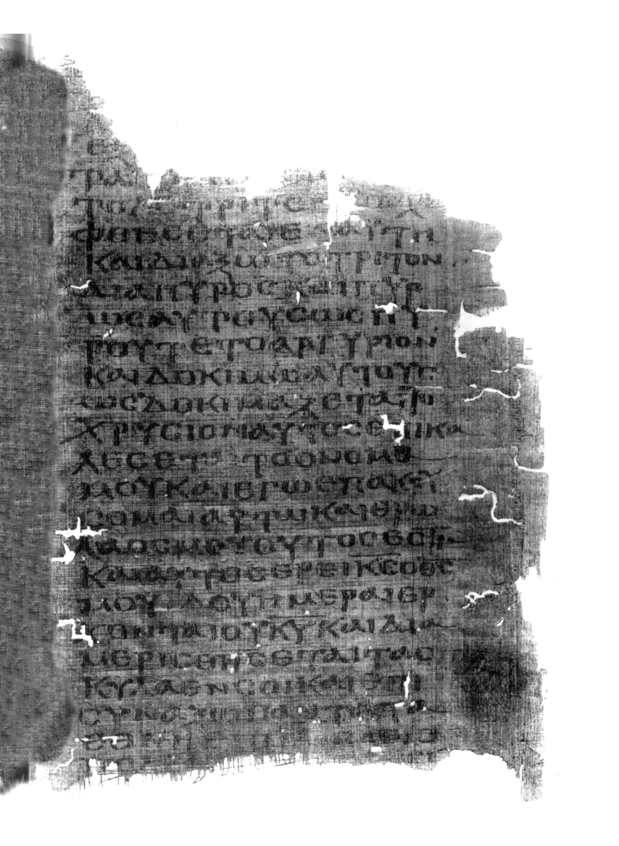

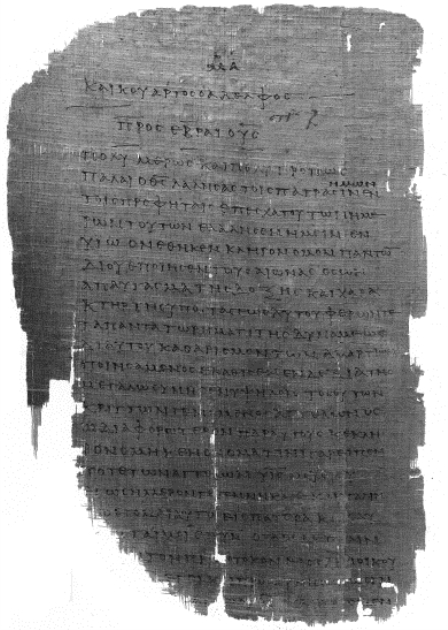

切斯特·比提纸草册子本《保罗书信》(Gregory-Aland编码为P46)的一张,内容为《罗马书》11∶13—22和《哥罗西书》1∶5—12。页眉上标有页码。

切斯特·比提纸草(P46),第41叶,内容包括《罗马书》的最后几个字(16∶23)和《希伯来书》的开头几行(1∶1—7)。现藏美国密歇根大学图书馆。

补充的这些新的资料,使前述结论的证据数量得到很大的增加,使这些结论得到充分的印证、拓展并且在某些方面得到修正。它有力地证实了基督教人群很早就采用册子形式;甚至它所显示的时间比我们此前所认识到的还要早。的确,“切斯特·比提纸草”的年代只能通过古文书学加以确定,故而可能有不同的观点;但是关于最早的写本,那个包含了《民数记》和《申命记》的写本,其年代不可能迟至三世纪,甚至不可能晚于二世纪中叶。如果接受这一点(正如除我以外还有其他一些人那样),那么基督教人群对纸草册子的创制和应用至少可以上溯至二世纪初。同样值得一提的是,那是整个这一组写本中写得最好的一本。它出自于训练有素的写工之手,这表明基督教人群偶尔也可以雇用此类写工——因为其中(《约书亚记》)出现了耶稣(Jesus)名字的基督教式的缩写,故而不可能来自于犹太人群。

这对于《圣经》考据有着非常重要的意义。因为正如前面所说,一个纸草卷子不能容纳超过一个福音书的文字内容,而迄今没有证据证明在三世纪之前《新约》曾使用册子形式,所以不但可以、而且必然得出如下结论:最早在三世纪之前不存在所谓的整部的《新约》,甚至四个福音书也不可能收进一卷(volume)里,而只能以单个卷子(roll)的形式流通。这就使得一些现象易于理解,譬如说,早期作家对于马可福音的了解与其他几部福音书相比要少一些。“切斯特·比提纸草”对这一结论提出了重要的修正。二世纪时,虽然几部福音书仍然大概每每各自流通,但已不能排除几部福音书被当作一个联合整体来认知的可能性。福音书和使徒行传之合为一册大概是在三世纪,保罗书信诸篇的写本也是这一时期;不过从《民数记》和《申命记》写本来看,册子形式的使用是在前一个世纪;从而当时以下情况成为可能:爱任纽〔215〕(对他来说四部福音书各自独立,是对救世主生平的不同记述)把四部福音书整体上当作一卷(volume),而奥利金〔216〕极有可能就有这么一卷——或者是在亚历山大城,或者是在该撒利亚。

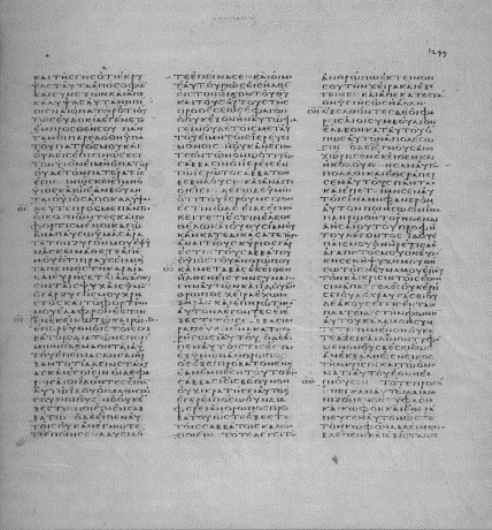

公元四世纪用大字体所写的一部《圣经》钞本(“Codex B”)。梵蒂冈图书馆(Vat. gr. 1209, F. 12492)。

这里介绍一下纸草册子的外观和结构。它无疑是参照前面已经介绍过的笔记簿的形式(无论是木片的还是皮纸的);不过,在被用作册子的纸张(sheets)或者折叶(quires)时,皮纸和纸草在处理上有重要区别。一大张皮纸可以(习惯上也的确这样)在两个方向上(横向、纵向)对折,故而形成2、4、8、16叶的“折”(quires),就像今天用于制作图书的纸一样。可是纸草的高度有限,不能在两个方向上而只能在一个方向上对折,而且同一张纸只能对折一次,否则就有裂或者扯的危险。故而制作纸草册子的方法就是,取若干纸张,每张大小都相当于册子页面的两倍,从中对折一次。一张纸于是形成两叶,或者说四面;而最简单的册子就是由一叠这样的单张折叶构成。不过,若干张纸也可以先上下相叠,然后整叠对折一次;如此这般所形成的一折(quire),其叶数就相当于对折之前那迭纸张的两倍。因而一折纸草的叶数就是2的倍数。现在有证据表明用这种方法曾形成过很厚的折子。在早期发现的奥克西林库斯纸草中有一张纸草(P. Oxy. 208),从字形来看,应当是抄于三世纪,其构成一个册子的两叶,第一叶的内容是《约翰福音》第一章,另一叶的内容却是第二十章。这说明这是一大折纸草的几乎是最外面的一张,这一折原来包含了整部《约翰福音》。计算显示这一折是由25张组成,对折后,是50叶或者100面;整折沿纸张纵向中线穿孔并用线钉在一起。于是一折纸就构成了整个册子〔217〕。

另一方面,有其他一些存世的纸草册子显示出另外一种装订方式,一种更像皮纸册子的方式。例子很少,因为绝大多数册子的残余只剩下单叶,无法证明它们原初的折叶结构;不过,还是有一些册子保存了相当大的部分。这其中,米南德册子(五世纪)似乎是每折8叶,西里尔册子(七世纪)也是如此,而海德堡《小先知书》(七世纪)每折或8叶或10叶。不过我们将会看到,所有这些都相对较晚,是在皮纸工艺完全成熟之后。

“切斯特·比提纸草”极大地丰富了证据,为前面提到过的所有的册子构成方式提供了实例。《福音书》和《使徒行传》写本是由一系列单张折叶构成,亦即,每折都是两叶,这是此类构成方式的唯一确切的实例。《以赛亚书》写本,《以西结书》、《但以理书》和《以斯帖记》写本,还有“保罗书信”写本,这三个无疑是由大尺寸的单折构成;其他一个,即《启示录》写本,大概也是如此。页码的存在使得我们可以估算册子完整时原本的篇幅(至少有近似的准确性)。由此来看,《以赛亚书》写本是由112叶的一个单折构成(也就是说,56张纸草,从中对折),而“保罗书信”写本与之类似,是由大约104叶的一个单折构成。《以西结书》—《但以理书》—《以斯帖记》写本大约有118叶。《以西结书》抄在这册子的前半部,《但以理书》和《以斯帖记》(由不同的人抄写)抄在后半部。《启示录》写本或是由分别为12叶、10叶、10叶三个折子构成,或是(这种可能性更大)由32叶的一个单折构成。

另一方面有两个写本,即第二个《创世记》写本和《以诺书》写本,显然是由一系列小的折子构成册子的实例:《创世记》由每折10叶的折子构成,《以诺书》则是每折12叶。还有个写本,即《传道书》写本和《耶利米书》写本,其残余部分太小,无法据以断定其结构;而剩下的两个写本,即第一个《创世记》写本以及《民数记》和《申命记》写本,因为来自于纸草册子自身特点的另一方面的问题也只能存疑,有待进一步的解释。

如前文所说,当要将若干张纸草钉成一个册子,自然而然的方法是将每张正面朝上,各张上下相叠。当这一沓纸张从中对折形成一个折子时,显而易见,在如此形成的折子的上半部分各叶,前面是纸张的反面,后面是纸张的正面,而在下半部分各叶,前面是纸张的正面,后面是纸张的反面。上文已描述过其折子结构的“切斯特·比提册子”,情况就都是如此。正是因为《但以理书》写本残存各叶都是前面是纸张正面,后面是纸张反面,所以我们才据以确定这是一个大折子的下面的一半;正是因为《以西结书》各叶都是前面是反面,后面是正面,所以显然《以西结书》是这个写本中的前面部分。不过,这种形成折子的方法有一个后果是,随意打开一本书(除了在折子的中间或者结尾),所看到的两个页面,一边纸草的纤维是纵向的(verso,反面),另一边纸草的纤维是横向的(recto,正面)。如果想要避免这种不一致,就有必要在折叠形成一个折子前,将这些纸草正面朝上和反面朝上交替放置。这样做了之后,随意翻开这本书,所看到的都是正面对正面,反面对反面。

自两叶以上任何大小的折子都可以达成这种效果,而对于如此装订的写本的残篇,是没有办法确定折子的大小的,除非与之相对折的叶子也保存了下来。《福音书》和《使徒行传》写本就属于这种情况,故而我们可以证明它是由若干二页折子构成的;但是那个大一点《创世记》写本以及《民数记》和《申命记》写本,对折的叶子已阙,因而我们就无法证明。该书整本都是正面对正面,反面对反面;但却没有证据能够证明它们究竟是像《以赛亚书》写本以及其他一些写本那样是由单独一个厚折子构成的册子,还是像第二个《创世记》写本和《以诺书》写本那样是由若干大小中等的折子(10叶或12叶)构成,又抑或是像《福音书》和《使徒行传》写本那样是由一些小的两叶折子构成。

折子形式的皮纸册子。

我们可以看到,这种使类同页面相对的构成折子的方式也出现于皮纸册子,即毛面对毛面,肉面对肉面;不过这是自然发生的,我们可以通过将一大张皮纸对折或者四折的实验加以证明。至于将这种做法之施之于纸草究竟是模仿皮纸工艺的结果,还是基于美学的考量独立达成,现在还无法确定。

故而纸草册子的构成就有以下几种可能性:

(1)由一个单独的厚的折子构成,在没有造成特别不方便的前提下可以能折多厚就折多厚;在这样构成的册子里,其上面一半各叶,前面是反面,后面是正面,其下面一半各叶,前面是正面,后面是反面。(显然,如果在对折前所有的纸张都是反面朝上叠放,就会得到相反的结果;下面提到的科普特文册子中可见其例,但据我所知,希腊文抄本中却未见其例。)

(2)由一系列薄的折子(通常每折8叶,10叶或12叶)构成,各折的上半部分各叶,前面是反面,后面是正面,下半部分各叶,前面是正面,后面是反面。

(3)由一系列二叶折子(由单张纸草对折而形成)构成,严格说来这只是上一个类别的一个特例,不过,它有一个特别的效果,这就是,整个册子的纸草都是正面对正面,反面对反面,而前面两个方式所形成的册子都不是这样。

(4)由一个单独的厚的折子构成,而这个折子在对折之前,正面反面交替叠放,所以整个册子的叶面也是正面对正面,反面对反面。

(5)由经过同样处理过一系列薄的折子构成。

(1)、(2)以及(3)的实例见于“切斯特·比提纸草”。两个结构尚不能确定的写本,其构成也许属于(3)、(4)或者(5),但(至少现在的研究)无法确定。(5)的实例见于开罗的米南德册子以及大英博物馆的科普特文《诗篇》(Psalter)的大部分(Or. 5000)〔218〕。

现有证据不充足,无法据以追溯纸草册子的历史发展过程。不过,说由一个单独的厚的折子构成册子和由一系列二叶折子构成册子这两者都是早期的实验性形式,最终被8叶、10叶或12叶的折子所取代,应该距离事实不远。这在一定程度上被以下事实所证实:所有晚期(五~七世纪)的纸草册子都是最后这一种形式。不过无论如何在这几种形式之间都不大可能有什么严格确实的时间划线〔219〕。

MP1233(P.Lond Lit 132)阿登纸草(Arden papyrus),cols,29-34。卷上文字规整均匀的倾斜分栏,即使在单张纸草粘接处,(图中标注Kollesis),也尽力保持了斜栏的规整。

要完成对已知的纸草册子的描述,还要就它们的尺寸规格说上几句。开罗的大米南德册子页面为12![]() 英寸。另一个米南德册子,它的一叶藏于维也纳,其规格是11

英寸。另一个米南德册子,它的一叶藏于维也纳,其规格是11![]() 英寸。巴黎和都柏林的西里尔册子,其规格为

英寸。巴黎和都柏林的西里尔册子,其规格为![]() 英寸;海德堡的《小先知书》,大约为10

英寸;海德堡的《小先知书》,大约为10![]() 英寸。弗林德斯·皮特里爵士所发现的科普特文《约翰福音》,是10 × 5英寸。大英博物馆有些科普特文册子要大一点。内容为《智慧书》的那本(Or. 5984)大到14

英寸。弗林德斯·皮特里爵士所发现的科普特文《约翰福音》,是10 × 5英寸。大英博物馆有些科普特文册子要大一点。内容为《智慧书》的那本(Or. 5984)大到14![]() 英寸;《诗篇》那本(Or. 5000)11

英寸;《诗篇》那本(Or. 5000)11![]() 英寸;《布道文》那本(Or. 5001)

英寸;《布道文》那本(Or. 5001)![]() × 9英寸;那本内容包括《申命记》、《约拿书》和《使徒行传》的册子(Or. 7594)大约是12

× 9英寸;那本内容包括《申命记》、《约拿书》和《使徒行传》的册子(Or. 7594)大约是12![]() 英寸。“切斯特·比提写本”大部分要小一些。有四个册子,其叶子破损前原来的大小似乎约为11×7英寸,另外四个册子,大约分别为11 × 6英寸、10 × 8英寸、9

英寸。“切斯特·比提写本”大部分要小一些。有四个册子,其叶子破损前原来的大小似乎约为11×7英寸,另外四个册子,大约分别为11 × 6英寸、10 × 8英寸、9![]() 英寸,以及8×7英寸。不过其中有一个,即《以西结书》-《但以理书》-《以斯帖记》写本,其规格很不寻常,特别高,特别窄,大约是14 × 5英寸。剩下两个写本的尺寸还不能确定,不过可以肯定的是,《以赛亚书》的叶宽是6英寸。几乎所有的纸草册子,包括切斯特·比提写本以及其他写本,每面都只有一栏;但是那个大的《创世记》写本以及《民数记》和《申命记》写本有两栏。后者的栏宽非常窄,大约只有2英寸宽;考虑到该写本的年代,这有可能是对纸草卷子中常见的窄栏的模仿。

英寸,以及8×7英寸。不过其中有一个,即《以西结书》-《但以理书》-《以斯帖记》写本,其规格很不寻常,特别高,特别窄,大约是14 × 5英寸。剩下两个写本的尺寸还不能确定,不过可以肯定的是,《以赛亚书》的叶宽是6英寸。几乎所有的纸草册子,包括切斯特·比提写本以及其他写本,每面都只有一栏;但是那个大的《创世记》写本以及《民数记》和《申命记》写本有两栏。后者的栏宽非常窄,大约只有2英寸宽;考虑到该写本的年代,这有可能是对纸草卷子中常见的窄栏的模仿。

自从本书第一版出版以来,切斯特·比提古写本所反映的情况得到了出版于一九三五年的两个古写本的印证。其一,由大英博物馆贝尔先生和斯基特先生整理〔220〕,是一个未知福音书的两叶,明显与“对观福音书”〔221〕和《约翰福音》有关。其二,由C. H.罗伯茨先生整理,是第四福音书的一张残叶。按照纸草学家的观点,两者都来自于二世纪上半叶,而且都是册子。由此可以断定,册子形式在基督教文本中的使用无疑在二世纪上半叶就已经存在了。

以上我详细介绍了纸草册子的形制和历史,这一方面是因为有些信息是新的,另一方面是因为其对早期基督教文学的重要性(现在较之以前更加确然有据)。我们将会看到,根据迄今所掌握的证据,三、四世纪在埃及的基督教人群中,纸草册子是主流的图书形式,早在二世纪甚至二世纪上半叶就已经为人所知。就其材质和工艺而言,这些纸草册子并不是很高级(《民数记》和《申命记》写本以及晚近的圣西里尔写本算是例外),有证据证明至少在三世纪末,其在图书业中的地位还是低于纸草卷子的。在四世纪,纸草卷子和纸草册子一并让位于皮纸册子,下面马上就会谈到。

现在有必要再回到异教文学,完成对纸草卷子故事的讲述。我希望读者已经明白,到一世纪末,纸草卷子是完全的主宰,而马提雅尔类似于圣诞礼物的记述,与之并无不合。二世纪的情况似乎也是如此。在埃及发现的可以算在二世纪的所有纸草写本中(应该强调的是,比起其他时期,二三世纪的纸草写本要远为多得多),没有一个异教文学写本是册子形式的。

对于接下来的那个世纪,第96、97页已给出了一些统计数据,今通过检视欧发德的《目录》,可以作进一步的补充。应当说明的是,这个目录只关乎异教文学,不过在这一方面涵盖了整个纸草学领域,并不局限于奥克西林库斯。依前文之例对《目录》所给出的年代加以梳理,对其中不可靠之处保持一贯的警惕,得到结果如下:在算作三世纪的304个写本中,275个是纸草卷子;只有26个是纸草册子,还有3个是皮纸册子。在四世纪,情势逆转,总共83个写本中,34个是纸草册子,还有10个皮纸册子。在五世纪,总共78个写本中,有55个册子,其中43个是纸草册子,12个是皮纸册子。在六世纪,总共29个写本中,有14个册子,其中10个是纸草册子,4个是皮纸册子。在七世纪,总共13个写本中,有5个纸草册子,6个皮纸册子。

从这些数字可以看出,在考察某个异教作家作品的文本历史的时候,很少考虑三世纪的册子,在所有写本中这种形式所占比例不到十分之一,而且其中有些大概是学校或者个人的抄本。基督教作家作品的情况与此迥异,三世纪时十有八九是册子形式(尽管不是没有例外),二世纪时册子形式也是可以接受的,尽管我们还不能断定那时候它究竟是标准形式还是例外。

纸草的衰落无疑是从四世纪开始的。这个多少有点儿突如其来的变化,其原因还不是非常情楚,不过,有两个因素也许曾共同起过作用:一是对于比纸草卷子容量更大的书写载体的需求,二是皮纸制作工艺的进步。罗马帝国接受基督教为正统宗教无疑导致了对《圣经》的需求。我们知道君士坦丁单是为其新首都就订购了五十部,整个帝国的需求必然数以千计。用卷子形式供应《圣经》将会不太便利;再者,一堆卷子也没有整体感,而册子则自成单位。因而正是在这一时期,正典的划界得以确定,完整的《圣经》首次制作出来。验诸纸草册子可知,一个册子所能容纳的文本内容比一个卷子要大得多。切斯特·比提写本表明,四个福音书和使徒行传可以容纳进一个册子里,却要占据五个不同的卷子。另外,卷子会随着加长变得越来越不便于展玩,而册子却可以几乎无限加厚不会变得难以翻阅。唯一的缺点是装订困难。单折纸草册子不能加到超过50张(存世实物未见超过此限者),否则就会变得太厚以至无法对折。因而有必要用薄的折子,每折8叶或10叶,将其缝在一起,置于某种形式的封皮之内:随着岁月和使用,会有一些纸草叶子从缝线处脱落的趋势。显而易见的补救措施是使用皮纸。大概自皮纸发明以来的几个世纪里,其制作工艺有所改进,文学世界渐次发现,皮纸除了可以使一个人在封皮内囊括进想要订为一体的所有的文本内容这一优点之外,作为一种材料,其美观不输于纸草,且要结实耐用得多。

另一个也许有所影响的因素是册子形式所带来的查检援引的便利。前文曾提到,纸草卷子几乎没有表现出对读者便利的考虑。在查找某特定段落时,读者必须非常不方便地不断地展开、合拢其抄卷;古典作家的引用往往不太精确,原因或许就在于此。如果所涉及的只是平常的文学作品,这也许不太要紧;但是,如果所涉及的是灵魂拯救所仰赖的作品,那么对权威文本的引用就更为必需,而引用的准确也更为紧要。同样的考量,在一定程度上也适用于对在帝国统治下变得司空见惯的法律汇编的参考引用。册子形式只需翻动书叶就可查检,比起卷子形式有很大的优势。在这一方面也许同样值得一提的是,在《新约》各卷所引入的分节编码系统,这因应了非常晚近的分章分节的目的;尽管就皮纸写本榜单中占据首位的两个伟大的本子——梵蒂冈册子本和西奈册子本,也正是属于这一时期。制作图书漂亮如斯——在不是太大的一个单册之内,容纳进整部《圣经》正典(甚至还加上一些存疑的篇章),在此之后,皮纸册子的完全胜利已不容置疑。

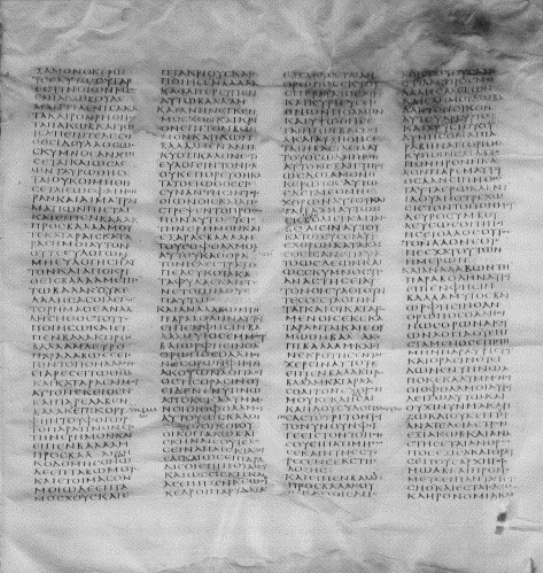

Nag Hammadi钞本Ⅱ,28—29,《约翰密传》。

也许应该指出的是,新范式的这两个最早的标本,显示出它们抄自卷子而不是册子的踪迹。这表现在所用栏之狭窄。梵蒂冈写本每页有三个窄栏,西奈写本页面较宽,有四栏,这是对纸草卷子上分栏效果的照搬复制。进一步的经验显示出宽栏的优点;到五世纪时亚历山大册子本每页分两栏,从此这成了大的皮纸写本的常规(偶尔有尝试性的单栏)。

似乎就在这同一时期,皮纸也开始用于世俗作品。判定早我所知,基督教文学中并没有藉由这种编码引用文本的实例。

圣经》西奈钞本,约公元四世纪中叶,圣凯瑟琳修道院,西奈。

迦太基女王狄多和姐姐安娜一起向神献祭,《埃涅阿斯纪》中的一幕。插图采自维吉尔《埃涅阿斯纪》和《农事诗》,约公元四○○年。这个写本就是著名的梵蒂冈维吉尔钞本(Codex Vergilius Vanticanus)。Rome, Biblioteca Apostolica Vanticana(Vat. lat. 3225, fo. 19r)。

因而上面提到的这些考量——大容量,耐久,以及便于查检引用——也许可以合乎情理地被看作是令人满意地解释了册子对于卷子以及皮纸对于纸草的最终胜利。四世纪皮纸取代纸草成为最好的图书生产材质,这一根本事实是没有什么问题的。对此既有外部证据,也有内部证据。哲罗姆在其常被人引用的一段话中(《书信》141)记述道,该撒利亚的庞费勒斯氏图书馆的纸草书有所损坏,遂用皮纸抄本取代〔222〕。这大约是在三五○年。在此之前,君士坦丁曾为君士坦丁堡订了五十部《圣经》,讲明是抄在皮纸上 )。在希腊文《圣经》期皮纸安色尔写本之年代,是一项危险的任务,因为几乎没有可供参照的确定的点。另外,那些开创了使用新书写材料风尚的写工们,应该是临摹他们所知所见的写在纸草上的最好的范本,即那些写于二世纪的范本;恰如意大利文艺复兴时期的写工和印刷匠临摹九、十世纪的加洛林写本。希腊文《圣经》的梵蒂冈写本和西奈写本,不可能早于四世纪,却重现了二世纪纸草的文本面貌;同样地,米兰的《伊利亚特》安布罗斯安写本,其书写情况极像该诗的两个二世纪的纸草本,而它本身不可能早于三世纪。早期的拉丁文安色尔写本,其年代的判定比希腊文写本还要难;不过有一组维吉尔写本,包括所谓的梵蒂冈本,美第奇(Medicean)本以及巴拉丁(Platine)本,它们无疑不晚于五世纪,而现代考证倾向于认为它们至少要早到四世纪。属于四世纪的拉丁皮纸写本还有诸如韦尔切利(Vercelli)福音书〔223〕和西塞罗《论共和国》(De Republica)重写本。无论是在拉丁文写本中还是在希腊文写本中,无论是在世俗文本中还是在基督教文本中,皮纸作为一种书写材质,其至尊地位的确立,可以确切地认定为是从四世纪开始的。

)。在希腊文《圣经》期皮纸安色尔写本之年代,是一项危险的任务,因为几乎没有可供参照的确定的点。另外,那些开创了使用新书写材料风尚的写工们,应该是临摹他们所知所见的写在纸草上的最好的范本,即那些写于二世纪的范本;恰如意大利文艺复兴时期的写工和印刷匠临摹九、十世纪的加洛林写本。希腊文《圣经》的梵蒂冈写本和西奈写本,不可能早于四世纪,却重现了二世纪纸草的文本面貌;同样地,米兰的《伊利亚特》安布罗斯安写本,其书写情况极像该诗的两个二世纪的纸草本,而它本身不可能早于三世纪。早期的拉丁文安色尔写本,其年代的判定比希腊文写本还要难;不过有一组维吉尔写本,包括所谓的梵蒂冈本,美第奇(Medicean)本以及巴拉丁(Platine)本,它们无疑不晚于五世纪,而现代考证倾向于认为它们至少要早到四世纪。属于四世纪的拉丁皮纸写本还有诸如韦尔切利(Vercelli)福音书〔223〕和西塞罗《论共和国》(De Republica)重写本。无论是在拉丁文写本中还是在希腊文写本中,无论是在世俗文本中还是在基督教文本中,皮纸作为一种书写材质,其至尊地位的确立,可以确切地认定为是从四世纪开始的。

西塞罗《论共和国》重写本,红衣主教安吉洛·梅(Angelo Mai)一八一九年发现,可能写于意大利博比奥圣科伦班(San Colombano)修道院。梵蒂冈图书馆(Vat. lat. 5757, fo. 277r),约公元四/五世纪。

然而纸草并没有完全停止使用,特别是在其发源地。虽然如前文所说,文学作品的产出在四世纪骤然下降,但绝没有停止。来自于四、五、六世纪各个阶段的纸草写本仍然见于埃及的废墟和垃圾堆,其中有一些对我们的知识进行了很有价值的补充,特别是关于米南德和卡利马库斯。数量的跌落似乎反映了文学的中衰,而材质和书写质量的降低则反映了此时纸草所处的卑下地位。不过,即使是在四世纪末年,在一个远离埃及的国家,我们发现奥古斯丁在其寄往外地的一封书信中,为没有用纸草或者他的私人木牍而是用皮纸写信进行道歉〔224〕。

然而在四世纪,关于图书的写作和阅读,我们的确看到了一个时代的结束,另一个时代的开始。整个四世纪文学修养成了罗马社会上流阶层的标志。罗马贵族阶级日益从积极的政治生活中抽出身来,真正热忱地培养文学研究。这一时期的原创作品数量并不多,而且在品质上也乏善可陈,奥索尼乌斯和克劳狄安算是例外〔225〕;不过,西马库斯的书信和马克罗比乌斯的《农神节》告诉我们〔226〕,那些古代作家阅读面是何等之广,研究是何等之细。特别是当时有一种对浮艳创作的强烈偏好,这令人信服地证明了当时之人有志于文学研究,却令人叹惋地缺乏品味和原创能力。我们现在所关注的仍然是图书和阅读;整个四世纪在日渐衰微的罗马贵族社会里〔227〕,异教文学作品得到了广泛的阅读和传抄。

西塞罗像,有W. Bromley签名的版刻,Cadell and Davies出版,伦敦,一七九九年。

贺拉斯在缪斯指引下写作,版画,Les Oeuvres d’Horace扉页,M. Dacier法文翻译并注释,Paris, D. Thierry and C. Barbin, 一六九一年。

可是那个社会并不大。罗马贵族零星分布于西罗马帝国,非洲,西班牙,以及(特别是在这一时期)高卢;但它没有接触到大众,大众对于异教文学所知甚少。我们不能说,在受教育的罗马人的狭小圈子之外,图书得到了广泛的制作和阅读,只能说,在基督教会中,有一种新的文学成长了起来。在教会中有些最重要的作家,诸如(尤其是)哲罗姆以及(程度略次之)奥古斯丁都浸淫于异教文学;不过他们带着一种怀疑意识,几乎非其所愿地,接受了维吉尔和西塞罗的影响。教会整体上不鼓励异教文学;异教文学停止传承并不再有新的发展;除了不管对外如何宣称内心仍然保存异教文学的上流社会的研究之外,异教文学已经死亡。

但那是个濒临死亡的社会,当在野蛮人的入侵之下那个社会消亡之后,过去意义上的阅读公众已不复存在。经由一个漫长而又艰苦的过程,在教堂和修道院的努力之下,一个新的阅读公众应运而生,并受到基督教信仰和基督教思想的统治,而古典文学知识则保持一种断断续续的、艰难的存在,直到文艺复兴的到来。这个历时一千年的时期,几乎严格对应于皮纸书的鼎盛时期,这种书能够达到图书之辉煌和漂亮的极致,但却另有其自身的历史,其特色和品质迥异于我们前面所讨论的纸草书——纸草书在其统治的那一千年里,曾是古希腊和古罗马文学的载体,而在更长的历史时段里,也曾是古埃及文学的载体。

【注释】

〔195〕康斯坦丁·冯·提申多夫(Constantin von Tischendorf,一八一五~一八七四),德国圣经文献学家。——译注

〔196〕桑兹(《古典学术史》i.III)认为是尤曼尼斯一世(Eumenes I);加特豪森(Gardthausen)和汤普森(Thompson)认为是尤曼尼斯二世(Eumenes II)。——原注

〔197〕托勒密·埃庇范尼斯(Ptolemy Epiphanes),是托勒密王朝的第五位皇帝,公元前二○五年至公元前一八二年在位。——译注

〔198〕《苏伊达斯辞书》(Suidas)“阿里斯托芬尼斯”(Aristophanes)条。阿里斯托芬尼斯自公元前一九五年至公元前一八○年任亚历山大图书馆馆长。——原注

〔199〕戴奥克里提安(Diocletian,二四四~三一一),罗马帝国皇帝,自二八四年至三○五年在位。“戴奥克里提安敕令”(the Edict of Diocletian),又称“限价令”,戴奥克里提安企图通过限制物价来对抗通货膨胀,结果适得其反。——译注

〔200〕《安东尼传》(Vit. Ant.) c. 58。——原注。译者按:马可·安东尼(Mark Antony,前八三~前三○),古罗马将军,是裘利斯·恺撒的挚友。克丽奥派特拉(Cleopatra,前六九~前三○)是希腊化埃及王国的最后一位国王,俗称“埃及艳后”,曾先后与自己的兄弟托勒密十三世、托勒密十四世、裘利斯·恺撒以及马可·安东尼结婚。《安东尼传》是历史学家、传记作家普卢塔克(Plutarch,四六~一二○)所著《名人传》(Parallel Lives)中的一种。卡尔维希乌斯(Calvisius),在公元前四四年恺撒被刺时,曾试图保卫恺撒,公元前三九年成为罗马执政官之一。

〔201〕艾弗罗曼(Avroman),地名,在伊朗库尔德斯坦(Kurdistan)省山区,今称奥拉曼(Hawraman、Awraman或Owraman)。一九○九在奥拉曼村附近的山洞里发现三个古代皮纸文件,称“奥拉曼皮纸”(Parchments of Awraman),书写年代分别为塞琉西帝国时期和帕提亚帝国时期。——译注

〔202〕摹本见《希腊研究学刊》(Journal of Hellenic Studies),xxxv(一九一五),《新古文书学会》(New Palaeographical Society),ii. pt.3(一九一五)。——原注

〔203〕弗朗斯·屈蒙(Franz Cumont,一八六八~一九四七),比利时考古学家,历史学家。杜拉(Dura),全称为“杜拉-欧罗珀斯”(Dura-Europos),是幼发拉底河西岸高地上的古罗马边镇小城,其地在今叙利亚境内的萨拉黑耶村(Salahiyeh或Salhiyé)附近。——译注

〔204〕‘Cum chartae usu maxime humanitas vitae constet et memoria’(l. c.).通常用charta一词指称纸草,除此例之外,还有卡图卢斯、马提雅尔等人的著作多处。——原注

〔205〕麦考恩教授(C. C. McCown,《哈佛神学评论》(Harvard Theological Review,xxxiv. 219ff.)认为册子形式在西方的使用应当早于作为纸草原产地的埃及;不过从普林尼的102卷以及他的外甥所提到的普林尼的160卷双面书写笔记来看,公元一世纪时纸草在意大利图书业中的绝对优势地位似乎是确定无疑的。——原注

〔206〕《论辱命之使》(De Falsa Lgatione),德谟斯梯尼于公元前三四三年发表的法庭辩论词。公元前三四七年和公元前三四六年雅典先后两次派出代表团与马其顿国王腓力二世谈和,德谟斯梯尼和埃斯吉尼(Aeschines)都是代表团的成员。后来德谟斯梯尼指控埃斯吉尼叛国辱命。——译注

〔207〕摹本分别见于“新古文书学会”(New. Pal. Soc.)i, pl. 2, ii, pl. 28。——原注

〔208〕详见附录。——原注

〔209〕科普特(Coptic),埃及语言的一种。一世纪时埃及人开始采用希腊字母记录科普特语,由此形成的文字系统叫“科普特文”(Coptic script)。——译注

〔210〕勒菲弗(G. Lefebvre),法国考古学家。孔伊希高(Kom Ishgau),原名阿弗洛狄特城,是埃及尼罗河畔的一个城镇。——译注

〔211〕一九○五年由戴斯曼(Deissmann)出版,附有摹本,书名是Veröffentlichungen aus der Heidelberger Papyrus-sammlung。——原注

〔212〕圣西里尔(St. Cyril of Alexandria,约三七六~四四四),四一二年至四四四年担任亚历山大城的主教,有大量撰述传世。——译注

〔213〕摹本见“新古文书学会”(New. Pal. Soc.),i, pl. 203。——原注

〔214〕梅利图(Melito of Sardis,?~一八○),萨狄斯(Sardis)主教。萨狄斯是小亚细亚古国吕底亚(Lydia)的首都,即今土耳其萨尔特市(Sart)。梅利图在早期基督教有重要影响。——译注

〔215〕爱任纽(Irenaeus,一三○~二○二),是吕格杜努姆(Lugdunum,即今法国里昂)的主教,早期神学家。——译注

〔216〕奥利金(Origen,一八四~二五三),亚历山大学者,著名基督教神学家。——译注

〔217〕有一个科普特纸草书也是同样的构成,也是有50叶纸,是弗林德斯·皮特里爵士所发现的《约翰福音》写本,由赫伯特·汤普森爵士(Sir Herbert Thompson)整理,“英国埃及考古学院”出版(一九二四)。——原注。译者按:弗林德斯·皮特里(Flinders Petrie,一八五三~一九四二),英国考古学家,致力于埃及考古,创立研究机构“英国埃及考古学院”。赫伯特·汤普森(Herbert Thompson,一八五九~一九四四),英国学者,埃及学专家,是弗林德斯·皮特里的同事,曾任教于伦敦大学学院。今剑桥大学设有赫伯特·汤普森埃及学教授讲席。

〔218〕Or.5000=Papyrus Codex Oriental 5000,东方纸草册子第5000号。——译注

〔219〕我所知道的所有的希腊文纸草册子,其折子构成都是严格按照上面所描写的几种方式中的一种。但是与之有所不同的是,科普特册子的构成,却似乎并没有统一的方式。克拉姆(Crum)先生(《神学研究学刊》[Journal of Theological Studies],xi.301)介绍了三个重要的写本,今皆藏于大英博物馆。其一(Or.5984)内容是《智慧书》(Sapiential books)(汤普森爵士[Sir H. Thompson]整理),有若干8叶折子,折子上一半各叶,前面是正面,后面是反面,下一半各叶,前面是反面,后面是正面;由此可知,纸张在对折之前,是反面朝上迭放的。其二(Or.5000,巴奇爵士[SirE. Budge]整理)是一本《诗篇》,有20个折子,其中18个8叶折子,第一个折子的叶面排列是:正反,正反,正反,反正:正反,反正,反正,反正,第二个折子的叶面排列是:反正,反正,正反,反正:正反,反正,正反,反正(因为第一叶和最后一面都是“反正”,所以它们一定是人为加上的两张彼此独立的叶子,而不是一张纸草对折的结果);接下来的16个折子,“正反”和“反正”很规律地交替出现;再接下来是两个小的折子,一个是6叶(正反,反正,反正,正反,正反,反正),一个是4叶(正反,反正,正反,正反)。克拉姆先生对于构成和排列的叙述不太准确。其三(Or.5001)是一个布道文的集子,有若干8叶折子,其排列没有什么规律。其中只有两个折子,上一半正面在前面,下一半反面在前面,较为规律;其余的排列有各种变化,由此可见,在对折之前,纸张是随意叠放的。

不过值得一提的是,所有这些科普特文册子时代都略晚,绝对不是图书制作的高级实例。——原注。译者按:沃尔特·克拉姆(Walter Crum,一八六五~一九四四),英国学者,科普特文研究专家,撰有《大英博物馆藏科普特文古写本目录》(Catalogue of the Coptic manuscripts in the British Museum,一九○五)、《科普特语词典》(A Coptic Dictionary,一九三九)。赫伯特·汤普森爵士曾和沃尔特·克拉姆一起在伦敦大学学院从事埃及文化研究。欧内斯特·巴奇爵士(Sir Ernest Budge,一八五七~一九三四),英国学者,埃及学、东方学专家,任职于大英博物馆,有著述多种。

〔220〕哈罗德·伊德里斯·贝尔(Harold Idris Bell,一八七九~一九六七),英国纸草学家,曾担任大英博物馆写本部部长(一九二九)。西奥多·克雷西·斯基特(Theodore Cressy Skeat,一九○七~二○○三),英国纸草学家,古文书学家,当时任写本部助理部长,后来也曾担任写本部部长(一九六一)。——译注

〔221〕《圣经·新约》前三个福音书《马太福音》、《马可福音》和《路加福音》的叙事和措辞多有符合,称为“对观福音书”(Synoptics)。第四个福音书是《约翰福音》。——译注

〔222〕“因为(藏书)有部分损坏,阿卡西乌斯以及欧若伊乌斯,这个教会的教士,抄写到皮纸上以保存文本。”(Quam [bibliothecam] ex parte corruptam Acacius dehinc et Euzoius, eiusdem ecclesiae sacerdotes, in membranis instaurare conati sunt.)——原注。译者按:该撒利亚(Caesarea),以色列港口城市;庞费勒斯(Pamphilus,?~三○九),是该撒利亚的主教,当时天主教圣经学者中的首脑人物,是尤西比乌(Eusebius)的朋友和老师。

〔223〕韦尔切利福音书,保存于意大利韦尔切利(Vercelli)省韦尔切利天主教图书馆,是紫色皮纸册页本,抄于公元四世纪,据说是最早的古拉丁文福音书抄本。——译注

〔224〕《致罗马尼亚努斯的信》(Ep. ad Romanianum,米涅[Migne],《拉丁教父集》[Patr. Lat.],xxxiii.80):“Non haec epistola sic inopiam chartae indicat, ut membranas saltem abundare testetur [?testatur]. Tabellas eburneas quas habeo avunculo tuo cum litteris misi. Tu enim huic pelliculae facilius ignosces, quia differri non potuit quod ei scripsi.” ——原注。译者按:奥古斯丁(Augustine,三五四~四三○),主教,其著述在西方基督教有极为深远的影响。

〔225〕奥索尼乌斯(Ausonius,三一○~三九五),古罗马诗人,出生于波尔迪加拉(Bordigala,即今法国波尔多,Bordeaux)。克劳狄安(Claudian)原来是讲希腊语的亚历山大城人,三九五年之前来到罗马,成为一个宫廷诗人,用拉丁语写作,批评家们认为他是一个好诗人,甚至可以算是一流诗人。——译注

〔226〕西马库斯(Symmachus,三四五~四○二),古罗马政治家,作家,曾担任罗马执政官。有多种著作存世,包括九卷书信集。马克罗比乌斯(Macrobius),古罗马文法学家,哲学家,作家,活跃于五世纪初年,其最重要的著作《农神节》(Saturnalia),记述了农神节时的一次讨论,内容涉及历史、哲学、文法学等各个方面。——译注

〔227〕参见迪尔(Dill)《西罗马帝国最后一百年的罗马社会》(Roman Society in the last century of the Western Empire),特别是第二卷和第五卷。——原注

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。