蒋 莱[1]

[摘要] 性别红利理论是国际上界定女性在经济活动中

创造价值的最新概念。本文首先引介性别红利概念的理

论缘起,继而从绝对红利与相对红利、显性红利与隐性红

利、现实红利与未来红利三个层面解析性别红利的丰富内

涵,最后探讨了性别红利理论在当下中国社会的借鉴意义

和实施途径。为转型期中国社会的经济发展趋向及其与

男女平等基本国策的关联提出了富有前瞻意义的创见。

[关键词] 性别红利、经济、男女平等

所谓性别红利(Gender Dividend),是西方女性和性别研究领域就女性在经济行为中的作用而提出的一个新理论。因其与商业活动的紧密关联,这项理论诞生之初就引起了商业界和学术界的共同关注。继2010年由泛美开发银行劳动力市场和社会保障部主任、劳动经济学家卡门·佩吉斯(Carmen Pagés)与首席社会发展经济学家克劳迪娅·派瑞斯(Claudia Piras)合著的《性别红利:充分利用女性的工作》一书出版,短短数年间“性别红利”一词不仅出现在联合国妇女署、世界银行、经合组织(OECD)商业与工业委员会、麦肯锡管理咨询公司、德勤会计师事务所等公共或私营机构的主题报告中,也在企业管理、劳动经济、商业道德等学术研究领域掀起热议,将女性在工作场所和经济增长中的价值探讨推向新的高度。2012年11月27日,在由全国妇联、联合国妇女署及其他非政府组织共同主办的“性别平等和企业社会责任”国际会议上,一则题为“性别红利——全球发展趋势”的开场动画短片把这个新概念首次引入中国,带动了国内研究者对这个议题的关注。2015年3月的“中国发展高层论坛”发布的《中国女性创业:释放增长新机遇》报告更进一步将性别红利与中国女性参与经济活动的成就联系在一起。本文意在通过对国际性别红利理论的起源和内涵剖析,探讨该项理论对驱动当下中国社会经济转型创新和男女平等基本国策落实的参考与借鉴意义。

一、国际性别红利理论缘起

(一)人口红利的延伸

追溯性别红利理论的起源,不得不从人口红利说起。最早由美国学者在研究人口转变对东亚经济增长的推动作用时提出的“人口红利”一词,指的是生育率降低和总人口中劳动适龄人口比重上升给绝大多数发展中国家提供了一个经济快速发展、生活水平迅速提高的机会窗口。经国内人口和经济学界的深入广泛研究,人口红利已俨然成为社会知名度最高的学术名词:不仅中国社会近30年经济高速增长被归功于人口年龄结构最富生产性的所谓“人口红利期”的积极贡献;此概念甚至还被写入《国家人口发展战略研究报告》,成为指导国家人口、生育、养老等相关政策制定的重要依据。

然而随着中国社会老龄化程度的上升,刘易斯拐点说与人口红利的衰减趋向占据了近年来国内人口红利研究的主要阵地。当研究者聚焦于实现人口红利的困境之争时,却在无意中忽略了国外相关研究向性别化、女性化延伸的态势。联合国基金会高级研究员梅拉·布福尼克(Mayra Buvinic)在担任世界银行性别和发展部主任时就已提出考察人口变迁过程对经济成果的影响,需要注意到深嵌于家庭、市场和社会的性别不平等在其中的缓冲和调节作用。耶鲁大学经济学教授保罗·舒尔茨(Paul Schultz)则发现,通过人口红利的性别效应,可以评估人口结构转变与经济发展之间的关联。受其影响,2010年以来,俄罗斯、意大利、印度、新加坡等国都出现了以女性或性别为切入视角,探讨人口经济问题的研究成果,其中的诸多观点与性别红利的基础理论都有交叉或相关。

(二)女性经济学的兴起

尽管成立于1992年的国际女性经济学协会(International Association for Feminist Economics)早已标志着“女性经济学”这门新兴交叉学科的独立,但长期以来,女性经济学都处于挑战主流经济学“理性人”基本假设的边缘位置,社会影响有限。始于2008年的全球金融危机引起了对主流经济学理论的广泛质疑和批评,促使经济学者重新审视后金融危机时期经济理论对一些重要问题的分析以及经济政策在其中所起的作用。其中,多方面的迹象显示女性经济学视角正扮演着越来越重要的角色。

2011年在中国举行的国际女性经济学协会年会中出现了“如果女性领导世界是否还会发生全球金融危机”的讨论;世界银行也首度以社会性别为主题发布了《2012年世界发展报告——社会性别与发展》;后金融危机背景下经济发展和工业化、经济增长、环境和气候变化对女性的影响以及相关的社会保障等问题的研究与分析,都极大地推动了国际主流经济学者对社会性别的关注和社会性别在经济决策中的主流化。

不过,近年来女性经济学观点更广为人知地传播途径来自于现任日本首相安倍晋三的主要政见和经济改革政策。2010年,日本经济前瞻从暗淡走向更暗淡,以至于日本央行下调了该国经济评级。当时国际知名投资银行高盛集团发布了为日本经济把脉的研究报告《女性经济学3.0:即刻行动》,提出让日本女性参与工作可以提振日本经济高达15%。这项建议随后被日本首相安倍积极采纳,他多次表示日本女性劳动力是一种最未得到充分利用的资源,鼓励女性打破就业的“玻璃天花板”。2013年安倍在联合国大会演讲中承诺,将在日本乃至动乱地区和贫困国度,努力营造“女性大放光彩的社会”;并把重用女性作为自民党竞选纲领之一。上台之后,安倍不仅任命了两位女大臣,还第一次起用女性作为首相秘书官,负责宣传和女性政策等工作。今年安倍更进一步要求经济界协助推进政府提出的“女性经济学”方针,各企业必须设定女性进入管理层的比例目标,并为实现目标制定自主行动计划。

安倍的“女性经济学”政策主要内容包括:在2020年以前,把女性在企业管理层所占比例由2013年的7.5%提升至30%;要求上市公司在年度报告中公开女性高管比例;在2017年之前,新增40万个负责照看孩子的处所,新增可照看1万名学龄儿童的课后托管项目,以保障女性全天候投入工作。安倍同时承诺,将考虑改革现行税收和养老金制度,使全天候工作女性的权益得到进一步保障。虽然这些由“女性经济学”辐射出的观点和举措出现了从经济政策向社会政策的延伸,但将女性就业与国民经济水平相挂钩的初衷则完全是性别红利的题中应有之义。

(三)全球性的经济发展趋势

事实上,通过推动女性参与经济活动以拉动国家经济实力上升,远不止于发生在日本,而正在成为一个遍及全球的事实。利用女性的技能和潜能来保障全球人民有更好的经济和更旺盛的生产力,不仅是性别红利的核心价值,也被认为是未来经济增长的主要来源。联合国妇女署反复强调性别平等在工作中的重要性,统计发现仅在亚太地区,由于女性缺乏必要的就业途径,一年有超过400亿美元的损失。如果有潜力的女性能够被纳入工作系统中,每个人都会受益。

从美国总统奥巴马打破传统连续任命女性担任其政府中的关键职务,到欧盟委员会提议立案修订上市公司女性董事成员比例不得低于40%,在受挫于全球经济持续低迷的商业界,性别红利无异于一剂强心针,对管理学和性别研究学界都产生了极大的激励效应。研究者认为,各国政府和企业孜孜以求、上上下下地寻找下一阶段可持续的经济增长动力时,“性别”很可能成为一个意想不到的制高点;女性也将成为未来经济增长的主要来源。女性在经济活动中发挥的作用,很有可能成为竞争优势带领世界走出全球经济衰退。

二、性别红利内涵剖析

简单地以“女性在经济活动中的作用”解释“性别红利”不免失之笼统,这样一个创新与领先地新概念,与上文提及的女性人口红利、女性经济学,以及研究界早有讨论的女性就业、女性人力资本、女性高管与企业绩效等议题都有不同程度的联系。我们虽然不能完全撇开已有研究成果来探讨性别红利,但必须建立在这样一个前提下,即性别红利的内涵与深蕴是过往任何一个相关概念都无法涵盖的,否则也就没有其生成的必要了。综合“性别红利”理论产生至今国际上的研究与讨论,以及进入中国社会后的初露锋芒,可以对性别红利理论的完整内涵进行一番充分全面地剖析。

(一)绝对红利与相对红利

绝对红利与相对红利的区分取决于女性在工作场所创造经济价值的呈现途径。绝对红利指的是在绝对数值上,女性劳动参与率与经济增长的关系。国际上已有诸多研究指出,进入职场的女性越多,人均收入上升得越快。

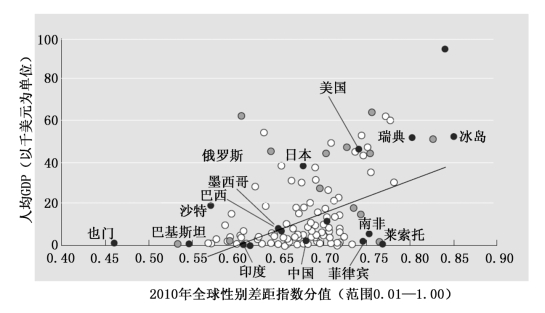

图1 人均GDP与全球性别差距指数的关系

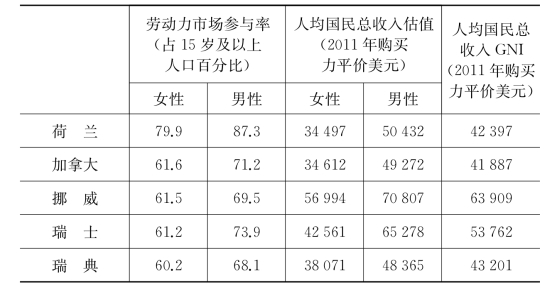

根据世界经济合作与发展组织(OECD)提供的信息,自1995年以来,两性就业率差距的缩小带来了欧洲总体就业率提高一半、年度经济增长1/4。联合国《2014年人类发展报告》也以有力的数据进一步证实了此论点(见下表1)。

表1 “极高人类发展水平”组别中部分国家两性劳动参与和人均收入比照表

(续 表)

表1收入的是联合国人类发展指数排名中居于世界领先地位、位属“极高人类发展水平”组别内的12个国家在两性劳动参与率与人均收入水平的对照信息。数据显示,“极高人类发展水平”组别国家的女性劳动参与率平均水平为52.3%,女性劳动参与率高于此数值的国家,不仅人均国民总收入高于本组的平均值,两性收入差距也小于平均水平,性别平等程度较高。而女性劳动参与率低于平均值的法国、韩国和日本三国,人均国民收入皆低于本组平均值;尤其是韩国与日本,男性的劳动参与率虽高于组别均值,但男性的人均收入却低于本组男性均值,表明在这些各方面已经非常领先的发达国家,偏低的女性劳动参与率对国家整体经济实力有着显著的拖累效应。

比起绝对红利的普遍性与显著性,相对红利尚不为大多数人所熟知,因为相对红利指的是女性职位的上升为组织所带来的业绩提升和经济收益,目前只是在女性的领导者和高级管理者较多的国家与地区,才开始注意到这项红利的存在。

世界知名的商务和专业智能信息提供商汤森路透集团(Thomson Reuters)利用全球超过2 600家使用DATASTREAM系统的大中型公开交易公司自愿披露的雇用和提拔女性员工的相关数据,获得ASSET4环境、社会责任和公司治理信息的企业数据资料,从而实现以充分的定量信息反映女性在企业业务中的作用,并于2012年发布了题为《职场女性分析:男女平等新趋势》的特别报告。其核心观点就是女性在管理层和高级职位比例高的企业具有市场动荡时股价表现更好及长期回报更佳的优势,具体表现为:

(1)股价波动幅度小。斯托克600指数上来自英国、德国、冰岛、葡萄牙等18个欧洲国家的大中盘股票及较小公开上市公司的2011年全年股价波动数据反映,在2011年下半年的欧洲主权债务危机中,女性占管理层人员30%以上的企业的股价稳定性和投资回报率显著优于女性在管理层比例低于20%的企业。

(2)长期回报更佳。斯托克600指数公司以及摩根士丹利国际资本公司全球指数(MSCI)的1 600家公开交易公司的扩大分析得出,除了金融危机最初几天的波动,那些能够给女性提供更为开放的管理职位和上升通道的上市公司在向股东提供投资回报上有更好的业绩。

(3)女性董事作用明显。在2010年宣称有30%或以上的董事会席位由女性担任的企业,将他们2011年的业绩回报与那些董事会女性成员仅为10%乃至更低的企业之回报率加以比较后发现,在一个整体上动荡的市场环境下,女性参与董事会程度较高的公司提供给股东的回报更好。

随着国内女企业家和高层管理者的涌现,学术界对女性高管企业价值的研究也在逐步展开,但相对于国外相对红利研究的成熟,国内的研究尚处于管理学界和性别学界的边缘。比较有代表性的包括任![]() 和王峥基于民营企业数据进行的女性参与高管团队与企业绩效之间的关系研究;张娜等根据沪深两地近千家上市公司样本就女性董事对企业绩效的研究进行的实证检验等,虽然尚未形成理论体系,但中国企业女性管理者创造经济效益的价值却已在国际上产生影响。美国得克萨斯大学埃尔帕索分校最新的一项针对中国2 000多家企业董事会成员的研究中发现,董事会主管中女性的数量和比例影响着企业的发展:女性董事越多,企业经济效益越好;这一现象在那些女董事同时兼任执行性职务的企业中尤其明显。

和王峥基于民营企业数据进行的女性参与高管团队与企业绩效之间的关系研究;张娜等根据沪深两地近千家上市公司样本就女性董事对企业绩效的研究进行的实证检验等,虽然尚未形成理论体系,但中国企业女性管理者创造经济效益的价值却已在国际上产生影响。美国得克萨斯大学埃尔帕索分校最新的一项针对中国2 000多家企业董事会成员的研究中发现,董事会主管中女性的数量和比例影响着企业的发展:女性董事越多,企业经济效益越好;这一现象在那些女董事同时兼任执行性职务的企业中尤其明显。

(二)显性红利与隐性红利

显性红利和隐性红利的区分是性别红利的第二个重要特点。由于女性在公共空间和私人空间扮演角色的差异,长期以来对女性“工作—家庭平衡”的社会期望逐渐演化出女性经济活动效益在展露形态上的差别。

显性红利指的是直接产生经济收益的外显型红利。除了上文提及的女性在市场经济活动中进行的有偿劳动所生成的GDP绝对值外,女性在家庭生活中承担的无偿家务劳动实际上也构成了一部分显性红利。毕竟随着家用电器的普及和家务劳动社会化的普遍化,诸多家务劳动内容都成为了可以在市场中购买的商品性服务。作为家庭成员而非雇员(例如家政服务员等)的、承担了大部分家务劳动的女性在家庭中创造的经济价值也是可以衡量和计算的。根据2010年第三次妇女地位调查数据统计,我国城镇和农村在业女性工作日用于家务劳动的时间为102和143分钟,分别高于城镇男性137%、农村男性186%。尽管两性家务劳动时间差距已明显小于2000年的第二次妇女地位调查结果,但女性仍然是家务劳动的主要承担者。而由于GDP统计口径和依据的不同看法,我国尚未产生将家务劳动计入国内生产总值的政策考虑。但实际上早在1985年联合国大会就通过决议要求各国将妇女在各方面所做的无偿劳动予以重视和肯定,予以估计并纳入国民所得中;同年,以对家庭经济的研究成果获1992年诺贝尔经济学奖的美国经济学家加里·贝克尔也提出:“把家务劳动照料看作是一个国家的国内生产总值中像商品和服务那样的组成部分,现在是时候了。”1993年,美国众议员克林斯向美国国会提交了一个名为“1993年无偿工作法案”的议案,“要求美国劳工统计局开始做以下的工作:(1)调查无偿家务劳动的时间数量(time-use surveys);(2)估算其货币价值;(3)将其估算的价值包括在国民所得之中。”此外,德国、英国、法国以及日本等多个国家也都有政府层面的制度规定对女性在家庭照料事务中的劳动贡献给予肯定和补偿。

显性红利可以理解为是女性在不同劳动场所“挣到的钱”和“省下的钱”,随着女性盈利能力的上升,她们也有了更多的可以自己支配的钱。而女性的消费能力和消费偏好就构成了性别红利中的“隐形红利”部分,她们所“花出去的钱”会对社会整体的经济结构和产业模式产生影响。来自欧美国家的研究发现,无论是否在外工作,家庭中80%的购买决定是由女性做出或受到她们影响;而根据中国年度消费数据,全国75%的家庭总消费由女性决策,以女性为中心的消费主义是东西方共同的趋势。无论是否创造了显性红利,在家庭开支中承担决策者角色的女性成员都为社会贡献了隐性红利,她们有着不同于男性的购买模式和消费偏好,譬如把钱花在食物、教育、医疗服务和储蓄产品上。然后目前,大多数企业尚未能将女性当作消费者加以研究并充分利用她们的购买能力;政府也没有足够地认识到女性是他们的服务对象的一部分。大多数情况下女性仍然被当作特定受众对待。但事实上,她们已经成为受众本身,这是一个不可否认的新兴市场,为企业提供了区别于其竞争者的真正机会。而进入与开发这个市场最快捷的方式就是吸收女性员工并提拔女性领导,推动女性经验与需求从消费向生产的转移,为企业开发女性市场和服务女性客户提供富有针对性地支持。

(三)现实红利与未来红利

性别红利的丰富性不仅反映在它的表现形态和实现路径,还融合了科学发展观的内涵,可以从现实和未来的视域层次加以深化解读。

在当今世界各国已被广为认知的、女性经济参与和地位提升对国家经济体的支持与促进作用可谓是性别红利理论的现实显现。在互联网时代人才驱动国家竞争的背景下,忽视占据人力资源半壁江山的女性劳动力价值是任何国家都承担不起的风险和损失。英国前首相戴维·卡梅伦在2010年首次上任之初就提交了一份政府可以做些什么以增加董事会成员中女性数量的报告。美国为了应对金融危机于2010年7月颁布《多德—弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》,第342条要求每一个监管金融服务行业的联邦机构不仅要改善其自身对女性及其代表性不足的团体的保留和提高服务,同时也要监测由它们所监管的金融机构朝这些目标进展的情况。越来越多的国家政府已经意识到不仅是个别企业获益于充分利用女性人才,整个经济体都将因此获益。

然而性别红利的价值不止于当下现实的利益,由性别红利观念所引领的提高女性社会地位与推进性别平等进程的趋向在改善妇女生活状况的同时,还会对儿童福利和发展产生积极的影响。这样一种对社会未来的建设者——儿童所给予的有利发展条件可以说是性别红利在未来时代的实现。联合国2007年发布的《世界儿童状况》报告描述了这样一个故事:在冈比亚的大部分特困地区都有一个叫“妈妈俱乐部”的组织,在联合国儿童基金会(UNICEF)“种子基金”的协助下,妈妈们开展了一系列营利性生产,然后用这些生产收入送女孩去上学。现在,这些地区的女童入学率已平均提高了34%,因早婚而辍学的女孩数量也大大下降。“妈妈俱乐部”给妇女和儿童都创造了新的机遇。通过这样一个真实案例,报告引出了联合国儿童基金会的当年核心工作主题:“赋权女性与帮助儿童——性别平等造福女性与儿童的双重红利”。[2]无论在工业化国家还是发展中国家,都有诸多证据显示,女性在教育、经济以及政治领域权利的改善与增进该国儿童的福祉有显著的正相关性,当妇女获得权利去体验充实且富有创造性的生活时,儿童也会茁壮成长并且更加文明、自信;相反,如果妇女在一个社会中被剥夺了平等机会,儿童也会遭受痛苦。

三、性别红利理论的中国意义

新中国成立后,男女平等就成为我国的基本国策。早在1956年,毛泽东同志就在《中国农村社会主义高潮》一文中指出,中国妇女是一种伟大的人力资源,必须发掘这种资源,为建设社会主义强国而奋斗。尽管社会主义初级阶段所主张的男女两性在教育、就业、社会保障等各个方面的绝对平等权利存在着忽视性别差异、尊重个体不足的缺憾,但难以否认的是,中国女性长期处于国际领先地位的高水平就业率基本上得益于建国后妇女解放的思路和方针。2015年9月国务院发布的《中国性别平等与妇女发展》白皮书中指出:“平等参与经济活动和公平享有经济资源是妇女生存发展的基本条件。中国在推进经济结构战略性调整和转变经济发展方式的改革创新中,充分保障妇女经济权益,促进妇女平等参与经济发展、平等享有改革发展成果。”可以说,以女性参与经济活动为主体的性别红利理论及其实现模式在我国有着深厚的基础和有利的条件。

然后近年来历经转型社会变革、市场化冲击和传统观念与现代性理念的冲撞,尽管我国女性的受教育水平和主体性意识都处于上升态势,性别红利的发展情况却没有呈现相应的递增;尤其在参照国际上诸多发达或发展中国家的性别平等进程和性别红利效应,中国女性的发展轨迹并不乐观,甚至出现不升反降的趋势,需要引起关注和警觉。

2010年开展的第三期中国妇女社会地位调查显示,近年来我国受教育程度的性别差距显著缩小,18—64岁女性的平均受教育年限比2000年提高了2.7年,性别差距由十年前的1.5年缩短为0.3年。考虑到历史沉淀因素,中青年女性是拉升中国女性受教育水平的主力军。然后国际通行的人力资本理论在新时期的中国社会却并未奏效:2010年中国18—64岁男女两性的在业率分别为87.2%和70.9%,与2000年相比,女性在业率的下降幅度大于男性,在业率的性别差距增加了近10个百分点;与之相应的,女性的劳动就业收入与男性的差距进一步拉大,从1990年的81.7%到2000年的64.9%,再到2010年的61.7%,下降态势不容乐观;就业结构中的性别垂直隔离与行业隔离趋于严重,高层次女性人才发展缓慢,绝大多数女性集中在低层次、低收入、发展机会少的工作中;生育年龄女性职业中断现象显著增加,在有0—6岁孩子的女性中,有过工作中断经历的比例达到39.7%,而这部分人群恰恰与赶上有利时机、获得良好受教育资源、拥有较高学历的中青年女性群体有较大可能的重合。种种迹象都指向,教育程度的改善并未成为女性在经济活动中发挥优势、创造价值的利器,性别红利在当下中国社会的利用水平与女性人才的数量和能力都不相匹配。在人口红利告急的危机预警下,对性别红利认识和利用的不足不能不说是中国社会人力资源的极大浪费。

性别红利理论启发我们,一方面,高科技信息化时代下开发女性在社会经济活动中多角度、多途径、多层面的经济价值,已经在诸多国家被证明能够积极有效地拉动整个经济体和国家竞争力,越来越成为重要的经济驱动力;另一方面,凭借男女平等基本国策的宏观基调、长期以来女性充分就业的有利条件以及女性受教育程度的迅速提高,中国的性别红利资源有着得天独厚的前期基础和前景广阔的巨大潜力,亟待加强重视、研究和推动。

参考国际上性别红利理论的实践路径和中国目前性别红利开发不足的表现形式,考虑到人口红利衰减和人口、生育政策调整的现实背景,当前中国社会不仅需要积极提倡、传播性别红利观念,强调女性在经济活动中的价值;更重要的是在实践层面有所行动,从以下三个方向做出实际的努力和推动。

(一)投资女性人力资本

在我国从人力资源大国向人力资源强国的目标发展过程中,关注女性人力资本投资,探讨人力资本中投资与收益的性别差异,是提升女性人力资本存量的有效举措。上文已述及,目前我国女性的教育投资增长很快,而收益却不相匹配。因此未来的投资重点应放在劳动市场和工作场所的在职培养上。美国著名劳动经济学家雅各布·明瑟尔曾指出,当妇女处于劳动力市场之外的时间越长,她们受到培训的频率就越小;她们不中断的职业期越长,接受培训的频率就越大。从政府层面上的为女性提供技术培训和资金、项目支持,促进妇女创业等政策导向,到组织层面上的为女性员工配备提升所需的技能和人脉、增进她们的抱负和资历等管理措施,有必要把投资女性作为一项战略思维,来实现人才价值取向从成本向资产的变革。

(二)开发女性领导力

脸书公司现任首席运营官谢里尔·桑德伯格的自传性著作《向前一步——女性、工作及领导意志》2013年3月上市后总印数已超过44万册,在全球掀起“激励女性跻身领导层”的热潮。书中引用扎实的数据,论证成员多样化的团队能创造出更好的业绩。

性别红利的呈现形式已经揭示,无论将着眼点放置于女性的盈利能力、消费能力还是对未来的影响力,获取性别红利既需要实施明智有效决策将妇女作为潜在领导加以投资,也需要理解女性作为消费者对经济本质的影响。这就意味着组织内部必须协调一致,将战略重点放在充分吸纳妇女的经验、观点和需求。而只有从顶层设计的角度把提高女性领导力水平作为发展性目标和组织的总体增长计划绑定在一起,才能真正在妇女和经济增长之间搭建起关联之桥,性别红利的领导力开发意义正在于此。

(三)建立公共政策的性别评估机制

开发红利资源表面上看是一个经济议题,但能否收获性别红利关联着一整套性别平等体系的推进,需要更为广泛而强大的社会政治支持力量,在这个过程中需要解决的种种性别歧视问题,比过去几十年里法律和政策所针对的还要多得多。我们应该把握国内外的有利条件,从全局角度看待中国的性别红利态势和性别平等进程,以建立公共政策的性别评估机制为肇端,从政策操作层面落实男女平等。所谓性别评估机制,指的是带有社会性别敏感的评估体系,要求在评估中能够将社会性别作为一个变量进行考虑,时时注意到男女在参与程度、获得资源、机会、权利、能力和影响力以及报酬和福利方面存在的不平等,并采取措施和行动来增进社会性别平等。通过性别评估机制,可以识别男女两性的不同角色和需求以及政策对两性的不同影响;发现政策中可能存在的性别不平等问题;促进政策目标人群的参与和对话,表达相关利益群体的需求、看法,增加政策的参与度和透明度;最终,指出政策未来合理的发展方向及改进建议。

2015年10月,十八届五中全会上通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中,不仅提出了备受社会关注的、以促进人口均衡发展为目标的普遍二孩政策,同时也再次强调了坚持男女平等基本国策的精神,更把培育发展经济增长的新动力置于引领型位置。多方面的信号显示,未来中国社会对于女性的生育职能、家庭功能和社会经济效能上的需求将愈发趋于复杂化,而性别红利正是厘清各方利益交织、综合呈现妇女发展事业与全面建成小康社会总目标之间密切关联的新框架。利用公共政策调节社会行为的本质属性,将性别评估机制广泛引入各个领域公共政策的制定,实现男女平等和两性和谐发展,是对中国社会赢取性别红利最有力的保障和推动。

参考文献

《安倍重磅推出“女性经济学”》,新华网,2014-7-9。

陈欣欣:《后金融危机时期女性经济学对经济学理论和经济政策的重新审视——第20届国际女性经济学年会综述》,《妇女研究论丛》2011年第4期。

第三期中国妇女社会地位课题调查组:《第三期中国妇女社会地位调查主要数据报告》,《妇女研究论丛》2011年第6期。

蒋莱:《性别红利的现实困境与未来走向》,《云南民族大学学报》2014年第2期。

联合国儿基会:《性别平等为妇女儿童带来“双重红利”》,新华网.2006-12-15。

联合国开发计划署:《2014年人类发展报告》,http://hdr.undp.org。

刘伯红:《社会性别主流化读本》,中国妇女出版社2009年版。

任![]() 、王峥:《女性参与高管团队对企业绩效的影响》,《南开管理评论》2010年第5期。

、王峥:《女性参与高管团队对企业绩效的影响》,《南开管理评论》2010年第5期。

宋秀岩主编:《新时期中国妇女社会地位调查研究(上、下)》,中国妇女出版社2013年版。

《“她经济”崛起:中国女性成互联网消费主力》,新华网,2014-10-17。

王金玲:《服务于家人的家务劳动也是生产吗?——兼论服务于家人的家务劳动的职业化》,《山西师大学报(社会科学版)》2011年第6期。

晏月平:《女性人力资本理论研究述评》,《当代经济》2008年第6期。

张娜:《女性董事对企业绩效影响的实证研究》,《妇女研究论丛》2013年第4期。

钟水映、李魁:《人口红利与经济增长关系研究》,《人口与经济》2009年第2期。

“A Guide to Womenomics.”The Economist.2006/04/12;Sandra Lawson and Douglas Gilman.“The Power of the Purse:Global Equality and Middle Class Spending.”GoldmanSachs Global Research Institute,2009.

Buvinic,Mayra,etc.“Gender,Poverty and Demography:An Overview.”World Bank Economic Review;2009,Vol.23 Issue 3,p347—369,23p.

Carmen Pagés&Claudia Piras.2010.Gender Dividend:Capitalizing on Women's Work.Washington,DC:Inter-American Development Bank.

“Gender and Sustainable Development:Maximising the Economic,”Social and Environmental Role of Women.2008,OECD.

“Group Sets Goal to Get More Women on Boards.”The New York Times,10 December 2010.

Liu,Y.,Wei,Z.,&Xie,F.(2014).“Do women directors improve firm performance in china?”Journal of Corporate Finance,28,169—184.

Schultz,T.Paul,“The Gender and Intergenerational Consequences of the Demographic Dividend:An Assessment of the Micro—and Macrolinkages between the Demographic Transition and Economic Development.”World Bank Economic Review.2009,Vol.23 Issue 3,p427—442,16p.

Source:Global Gender Gap Index 2010 and The World Bank's World data-Bank:World Development Indicator&Global Development Finance,online database 2008,accessed July 2010.

Thomson Reuters Inverstment Management,“Women in the Workplace:Latest workforce trends in gender equality.”2012/02/13.http://alphanow.thomsonreuters.com/ebooks/women-in-the-workplace/.

U.S.Government Printing Office,H.R.4173,p.166.

UN Women.“The Gender Dividend—A Business Case for Gender Equality”,http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2011/12/UN-Women_The_Gender_Dividend.pdf.

【注释】

[1]蒋莱,上海对外经贸大学公共管理学系博士、副教授。主要研究领域为社会性别、公共政策、领导学。主要研究成果为专著《女性领导力研究》、合著《社会组织与公共安全》、发表《性别红利的现实困境与未来走向》、《新时期女性领导力的正能量价值探索》、《从“单独二孩”政策看性别评估机制在公共政策中的缺席与问题》、《女性领导力研究综述》等中英文论文20余篇;其中《女性领导力研究综述》一文被《新华文摘》(2011年第14期)全文转载。

本文是国家社会科学基金一般项目“‘单独二孩’政策对妇女就业的影响研究”(项目编号:15BSH054)、上海市教育委员会科研创新项目“家庭政策视角下的生育保障制度研究”(项目编号:14YS107)阶段成果。

[2]Empower Women to Help Children;Gender Equality Produces a“Double Dividend”that Benefits Both Women and Children,UNICEF Reports.2007.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。