刘 涛[1]

[摘要] 本文以德国长期护理保险的制度形态结构及组织架构为例,探索了在长期护理保障领域理论视角的更新问题。论文中心的观点为解构福利国家或是福利市场类似单一组织化机制的“利维坦”角色,提倡以全社会及多角色参与的多元福利主义来解决长期护理这一社会重大难题。解构福利利维坦只是弱化了任何单一组织者的“垄断角色”,而并非要否认国家在整个福利制度架构设计中仍具有的支配性引导作用。

[关键词] 护理保险,利维坦,垄断,福利多元主义,混合

一、引 言

17世纪中期英国政治哲学家托马斯·霍布斯提出了利维坦的观点,用这种传说中的怪兽来描述国家权力、教会与社会之间的关系。自此之后,利维坦的语言寓意成为西方政治哲学中的经典,用来寓意扩张的国家无限权威和垄断性权威对于社会自治的损害。这样的政治经典之作掀开了西方社会政治改革的先河。无独有偶,在20世纪二战结束以来的时代,社会福利也出现了一种笔者称其为“福利利维坦”的现象,无论是福利国家或是福利市场均被张扬成为社会的单一性机制,都造就了国家公权或是商业市场机制在福利领域的过度扩张,这在社会福利领域既带来了巨大的发展,但也不可避免地引发了社会弊病,损害了社会自我更新的机制和社会自我团结的动力。

本文运用德国长期护理保险制度的建立为例,解构了这种单元的垄断性的“福利利维坦”现象,而提出多元的社会机制、多元社会角色的参与及多种递送方式的结合构成了一个混合形态的德国长期护理保险制度,这异于我们过去对于“福利国家”和“福利市场”单模态的认识。多模态的福利混合和国家、社会、市场、家庭的相互交叠及相互渗透正在成为福利多元主义发展的新趋势。福利多形态主义不是要否认国家的主导作用,而是指出国家应当改变其“福利全能主义”的思维,而更好地承担起立法、管理和监督的作用。

二、福利多形态主义覆盖“福利一元主义”

“福利国家”和“福利市场”概念在西方世界由于地域不同具有不同的接受度和发展轨迹。二战后在西欧国家和北欧国家中“福利国家”之概念和语意模式一般具有较高的接受度,而在北美“福利市场”则具有跟高的正当性。两个概念一个强调国家、一个则强调市场在整个福利产品中具有排他性质的合法垄断地位。而另一概念“福利社会”则在国家和市场之间的模式板块挤压下而显得支离破碎。“福利社会”指的是国家和市场之外的民间社会团体、慈善组织和社会自制组织在福利产品组织和供给中的作用,跟强大的福利国家和福利市场思潮相较,福利社会始终处于相对较边缘化的位置。而无论是国家、市场或社会,都未能完整地把握现代社会保障和福利制度的整体趋势,而福利多元主义思潮的诞生让人们对于福利产品的供给有了更新、更深刻的认知。

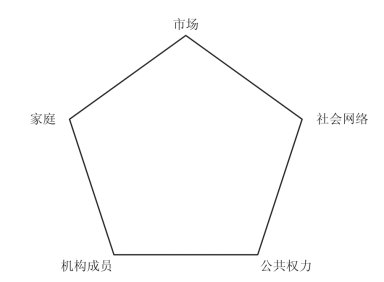

西方的福利多元主义的思想并不追求解构国家在福利产品供给中的角色,福利多元主义解构的毋宁说是将“福利”与“国家”同置于一个语义结构中的“国家中心主义”和“一元主义”的思维。福利多元主义所限强调的是社会语意上的“多”,也即“多元结构”取代了“一元结构”,“社会多中心主义”逐步取代了“国家中心主义”的观点,进而“福利混合”取代“福利国家”成为福利制度的中心内涵。在“福利多元”和“福利混合”的理论流派中,一个基本的分析框架为:社会中不同的角色如国家公法权力体制、市场、社区、家庭、邻里、社会慈善福利组织和社会非营利组织等分别提供不同的社会福利产品,众多福利组织者发挥着协同的作用来共同完成社会福利的目标。例如,研究社会福利学者德诺贝格(de Neubourg)提出的福利五边形(welfare pentagon)的观点,认为任何一个家庭或一位居民在一个社会中可以获取社会福利的渠道都不止一个,而是存在着一种多元的渠道,公权(国家)、市场、家庭、社会网络(如亲戚圈层和熟人朋友圈层)以及协会会员(如教会成员和其他社会组织的成员)都提供了福利产品的来源。一个家庭和一位居民可以从工作市场获得收入以增进个人福利,也可能从国家的社会福利制度那里获得养老金或是国家社会救济,当然也存在着从家庭、亲友和社会网络那里获得社会福利甚至财政转移支付的可能性,进而,作为协会和社会团体的成员,社会组织也可以为居民和家庭提供广泛的社会服务(de Neubourg,2002)。

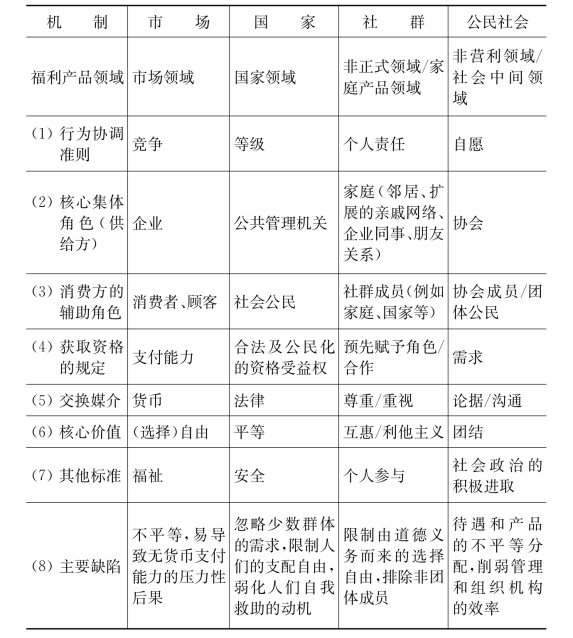

相较于英美学界对福利多元主义的讨论,德国学者艾维斯、沃尔克和斯维特里克(Evers,Olk,Svetlik)等针对福利多元主义的讨论更是将该项讨论推向了理论纵深(Evers and Wintersberger,1988;Evers and Svetlik,1993;Evers and Olk,1996)。与一般强调福利多元角色与这些角色和社福组织的“协同作用”相比较,德国学者的讨论更加强调各个福利部门重合、交叠和相互交叉的局面,其核心思想基础在于:超越近现代以来西方深受黑格尔哲学影响所产生的对“国家”和“社会”的界限性区分,以及后来对“国家”、“市场”和“社会”的三元区分。艾维斯和沃尔克认为,无论是福利国家的理论,还是后来对福利多元的讨论,都没能超越过去时代的局限:即将各个福利组织者的角色视为界限分明、组织清晰和相对独立的界阈。这或许符合现代社会的一般规律,但是在后现代社会,这样的观点难以适应新时代的发展。艾维斯和沃尔克区分了市场、国家、社群和公民社会四种福利机制,分别相对应的是市场、国家、非正式和非营利领域,其核心福利供给角色分别为企业、等级化的行政制度、家庭及社会网络和社会中间性协调组织(见表1),四个领域的核心伦理价值基础分别为自由、平等、互惠和团结,其辅助的价值理念分别为福祉、安全、个人参与和社会政治的积极进取,通过这些机制获取福利的条件分别为:货币支付能力、作为合法公民的资格受益权利、预先赋予的角色和福利需求(表1)。

图1 福利五边形的观点

资料来源:de Neubourg(2002)。

表1 福利产品领域里的特征

资料来源:Evers and Olk(1996),p.23(由作者翻译整理)。

艾维斯和沃尔克的福利多元主义认为每一种福利供给机制皆具长处和短处,例如,运用货币可以立即购买福利产品,但无可避免地带来不平等的社会分配后果和社会排除效应;国家公法机构的科层化官僚体制固然可以通过垂直的上下模式迅速为社会提供福利产品,但无法满足对社会多样化服务的需求,而且限制了人们支配自由,削弱了公民自我救助的动机;家庭固然可以提供以亲情为基础的护理服务,但归根结底家庭福利是以局部主义和互惠为基础的福利,无法复制到整个社会,而协会组织提供的福利也难以完全保证服务质量和提供公共产品的有效性。福利多元主义恰恰观察到了多种机制相互交叠交叉、相互重合和相互取长补短的局面,各种机制的优势互补恰恰可以创造一种相互嵌入的新福利模式来提供社会服务。人们选择社会服务的模式不再是一种唯一机制,也不仅仅是多种选项的并列,而更多选择的是多种机制的“组合”和“交叉”(Evers and Olk,1996)。

传统的福利多元主义视角所强调的提供递送福利产品组织角色的“多样性”,与此相比,德国的社会护理保险制度更显示出“多样性”的创新含义,正如下文将要分析到的一样,德国社会护理保险制度中的受众——具有护理需求的失能人士可以从家庭护理、上门流动护理、住院式护理中选择不同的护理递送模式,甚至可以在护理递送的方式上根据主观愿望和需求进行组合式搭配选择,例如同时选定家庭护理和上门流动式护理或是同时选择半住院式护理、半居家式护理等。对于福利多元主义的认识越来越不仅仅局限于认识到参与角色和组织者之“众多”,而在于构筑了一种包含全社会各个角色在内的综合福利社会网络,而在这样的网络中,国家公法、商业市场、社会非营利组织、社会中间协调团体、民间慈善组织、家庭和社区都在不断地进行多边组合、多边交叠、多边协作并且在分别在不同层面上对于长期照护发挥着重要作用。

三、理论视角下的德国长期护理保险的发展

(一)德国长期护理保险制度的建立及其架构

1994年德国国会通过了长期护理保险立法,这为德国国内长期的争论是否建立一个单独的护理保险制度画上了句点。德国因此建立了社会保险的第五支柱,也就是长期护理保险制度,德国由此成为全球第一个建立社会护理保险的国家。这是德国继其历史上俾斯麦社会保险制度冠居全球后,再次为世界社会保障历史做出的又一原创性贡献。一部单独的社会法典即社会法典十一卷为长期护理保险提供了专门的长期护理法律规范。

同社会保险制度内部其他几项社保项目相类似,长期护理保险也由雇员和雇主共同承担支付保险费率。就组织架构而言,长期护理保险隶属于法定医疗保险。由于长期护理保险具有其独特性,需要不同于医疗保险这一险种的单独组织架构,由此,在医疗保险所内部成立了一个单独的护理保险基金来管理护理保险费用(Pflegekasse)(Klie,2005)。长期护理保险覆盖范围和医疗保险体系是大体相当的,即占德国总人口近85%的居民被法定长期护理保险所覆盖,这意味着,所有承担法定义务必须参加医疗保险的居民同时也必须参与法定护理保险,包括雇员、职员、失业金领取者、社会救济领取者、退休人员、学生等都被纳入法定长期护理保险,家庭成员如孩子可以跟随家庭内主要参保人免费参加护理保险,夫妻双方入一方收入较低,也可以免费跟随主要参保人参加法定长期护理保险(Bäcker,Bispinck,Hofemann,Naegele,2000),其他未被包含在法定护理保险里的居民也须参加私人护理保险。

而长期护理保险的费率在1995年至1996年6月30日为毛收入的1.0%,1996年7月1日,其增加到了1.70%,直到2008年,护理保险费率都维持在这个水准。自2008年7月1日起,保险费率从毛收入1.70%上升到1.95%,保险费率由雇主和雇员平均分担,这意味着雇主雇员各缴纳0.975%的费率,长期护理保险和法定医疗保险有着同样的缴费上限(Bäcker,Bispinck,Hofemann,Naegele,2010)。自2015年1月1日开始,长期护理保险的费率上升为2.35%。[2]

长期护理保险与法定医疗保险的目标不尽相同,德国的医疗保险在理论上应满足所有保险人的医疗需求,而长期护理保险制度并没有试图覆盖所有参保人员的护理需求。其主要目的是为了那些有护理需求的人员提供以家庭和社区参与为基础的护理,而通过专业护理中心和护理所提供的住院护理仅被视为最后一种手段(Rothgang,2009)。

德国在1995年前护理保障的功能主要由社会救助制度中的专项分类救助制度,即“护理救助”制度来完成,由于社会的护理需求过于庞大,德国的医疗保险制度也部分分担护理的任务。社会救助中的“护理救助”制度及医疗保险制度只能起到残缺的“福利补缺”作用,也就是福利国家假定护理主要是由个人及家庭来完成,同时个人也可以向护理市场直接购买额外护理服务,只有当个人的货币收入及家庭网络完全无法支撑护理基本需求的时候,个人则才被迫向“护理救助”制度或是医疗保险求助。事实上社会上的巨大护理需求在这种补缺模式下完全无法得到满足。

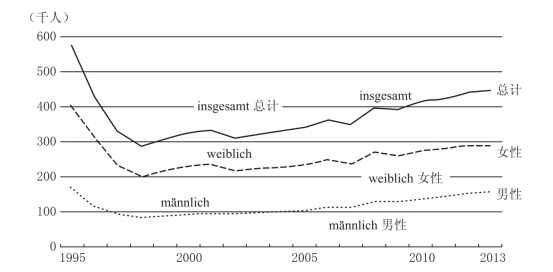

图2 德国建立长期照护保险制度后接受“护理救助”人数之发展(1995—2003年)

资料来源:德国联邦统计局(2015)。

1995年,德国率先在全球建立第一个长期照护的社会保险制度,社会的巨大护理需求通过专项的长期照护保险制度得到相当程度的缓解。建立长期照护保险制度的初始动机也有为社会救助制度卸压的考量。主要是想通过专业专项的长期照护保险制度弱化“护理救助”制度的功能,让社会救助制度可以集中于其本质功能,也就是针对货币贫困而实施“现金转移支付”,而不必过多投入社会服务的范畴即长期照护。

图2显示在长期照护保险制度建立之初期,即从1995年开始,领取“护理救助”的人数持续下降,在男女分性别领取“护理救助”及总计领取“护理救助”人数上均反映出同一趋势。而自从2000年前后,领取“护理救助”的人数则逆势上升,女性领取“护理救助”的人数从20万上升至近30万,男性领取“护理救助”的人数也从10万上升到约16万左右,总计申请“护理救助”的人数则从2000年前的30万上升到约45万。

法律制定者希望通过独立的护理保险来缓解不同的社会保障项目的护理负担,避免这些社会保障项目为长期护理这一他们本身制度之外的目标过度担责(Popp,2011)。例如,自从建立长期护理保险以来,社会救助制度针对住院护理的专项补助减少了约三分之一(Roth and Rothgang,2001);从1994年到1997年,联邦德国范围内社会救助制度对于上门护理服务和住院护理的总支出由91亿欧元下降到35亿欧元,从中可以看到,新建立的长期护理保险制度取得一定成效。

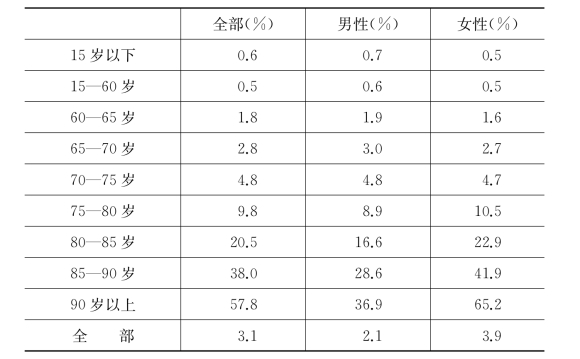

护理需求与年龄呈现出明确的正相关,这意味着随着年龄的增长对于护理的需求也会相应增加(见表2),具有护理需求较高的人群明显出现在70岁以上的人群,而在80岁以上的人群中护理需求出现了突升之态势。例如,联邦德国90岁以上的高龄人群,平均每两人中就有一人有护理需求。其中,女性由于平均寿命较高,65.2%的90岁以上的高龄女性具有护理需求。

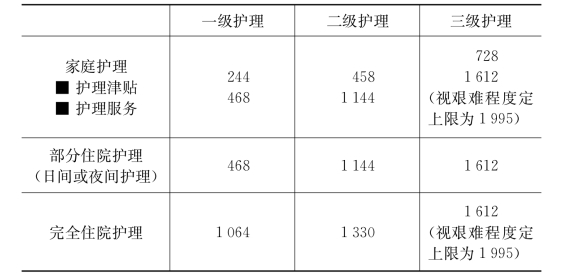

需要护理的人群被分为三类:一级护理服务于有显著护理需求的人群,二级护理为非常需求的人群提供服务,三级护理则是针对最需要护理的人群而设置的。[3]护理可以分为家庭护理或是住院护理,在家庭护理中,家庭成员如果参与护理,可以得到护理津贴的补助,这意味着,如果家庭成员因承担护理的任务或是因为护理而放弃工作,将得到一部分现金补贴作为补偿,而家庭护理人员也享有社会保险的权益,当其每周护理超过14小时就必须参加法定养老保险,其获得的护理津贴的收入免税。除家庭成员外,需要护理的人士也可以自行选择亲属、邻居和友人来进行护理服务,他们均可获得现金形式的护理津贴。如果专业福利机构上门服务进行护理,那么护理基金也可以部分支付这样的专业上门护理所提供的服务。

表2 2011年德国分年龄、分性别的护理需求(占该年龄段人口的百分比)

资料来源:Statistisches Bundesamt:Pflegestatistik 2011,Wiesbaden。

在这三个护理层次上,人们可以自行决定是否愿意申请货币型的护理津贴还是单纯的护理服务。在家庭式的护理服务中[4],为了家庭成员考虑,多数受益人倾向货币性的转移支付,例如,需要一级护理的居民能够得到每月244欧元的护理津贴或是得到每月468欧元的护理服务。但是,需要住院护理的重度失能人士通常没有其他的选择,只能申请住院护理服务而不是现金式的护理津贴。选择住院护理的居民,既可以选择完全住院护理,也可以选择部分住院护理(见表3)。特殊情况下,那些处于三级护理这一层面的最需要护理的群体,能够通过法定长期护理保险体系获得最高每月为1 995欧元标准的护理服务。在德国模式下的护理保险体系里,社会护理保险没有也并不能完全满足所有护理需求,在护理保险的补贴之外,受益人还需要自付相当比例的护理费用。

表3 2015年德国长期护理保险补助待遇(欧元/月)

资料来源:参见2015年德国长期护理保险最新的待遇给付,http://www.aok-bv.de/zahlen/gesundheitswesen/index_00539.html,2015年3月15日访问。

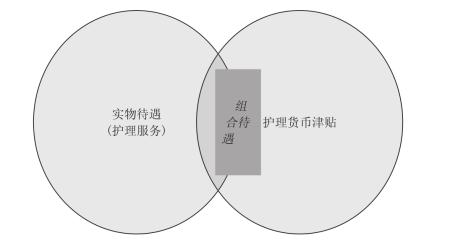

值得指出的是,有护理需求的居民还可以选择一个组合形式的护理递送方式,即可以申请部分的护理津贴以及部分护理服务,也就是说可以同时选择家庭成员进行部分护理,而社会福利机构也通过上门护理服务来满足失能人士的另一部分护理需求。在这样一种“护理递送方式组合”中,参与护理的家庭成员可以兼顾自身就业需求和照顾失能亲人的需要,例如可以在每日工作结束后承担部分护理任务,而社会福利机构则在家属工作的时间段内提供上门的流动护理服务。在这样一种组合模式中,护理保险所可以在提供给家庭成员以现金补偿(cash transfer)的同时也负责支付上门护理服务(service)。这样的护理递送模式的选择是“组合式”的,失能人士也可以选择半住院式护理服务,也就是部分时间在专业护理机构接受住院式护理,而在另一部分时间内则选择上门流动式护理服务或家属护理。护理递送模式上呈现出多种组合的可能性。

图3 德国护理递送模式的组合性选择

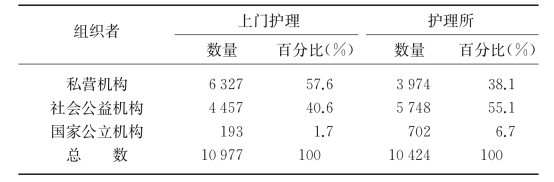

一般来说,提供护理的服务机构分为三类,包括公立社会福利院,私人护理公司和具有公益性质的社会福利机构,其中,社会福利机构在德国归属于所谓的既非国家也非市场的“第三领域”,例如德国平等福利协会(Deutsche Paritätischer Wohlfahrtsverband)、德国慈爱会(Deutscher Caritasverband)、劳工福利(Arbeitswohlfahrt)、德国红十字协会(Deutsches Rotes Kreuz),基督教慈善机构(Diakonisches Werk)、德国犹太人中央福利局(Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland)均为最重要的社会福利团体(Schmidt,2007)。这些非营利的社会福利和慈善组织在早期的历史中大都具有宗教色彩,在走向现代社会的进程中,宗教色彩逐渐淡化,突出了其社会福利、劳工保护的职能。除了历史上这些久负盛名的社会福利慈善机构以外,其他一些小型的社会福利机构也在长期护理公共产品的供给中发挥着越来越重要的作用。市场也是另外一支重要的力量,私人护理所和护理公司可以根据市场平均价格和购买力来提供长期护理的服务(Hämel,2012)。

从提供专业护理服务的角度来看,市场角色和社会角色处于压倒性的优势,相较于私营机构和社会公益机构,国家公立机构在提供护理服务方处于一种较为弱势的状态。在流动上门服务领域,提供该项服务的私营机构占所有经办机构的57.6%,而在护理所方面,则社会公益组织略微占有优势,社会公益机构占提供该项服务的经办者的总数量的55.1%(见表4)。

表4 2005年德国提供上门护理和住院护理服务经办机构的种类和数量

资料来源:Bäcker,Bispinck,Hofemann,Naegele(2010)。

法定长期护理保险体系在德国的福利国家历史中能够被称为是一个突破。基本上来说,这个体系与大力强调平等、包容性、再分配以及团结性的医疗保险有类似之处。因为大部分的人群是被法律规定义务性地参加到这个体系中来,并需要支付强制性长期护理保险的保费。在这些需要护理的人群和那些无此需求的人群之间有一个制度的再分配效应。另外,国家在护理服务上推行多元主义的路径,鼓励多元化的角色参与到为需求人群提供护理服务中来,其中的途径就包括促进家庭、社区、福利组织和社会组织共同提供护理服务。截至2013年12月31日,在法定护理保险覆盖范围内,德国总计有247.9万人需要护理服务,他们中的70%(173.9万)在家里接受护理服务,而剩下的需要护理的居民(74万)则在各类护理机构得到照护。在选择家庭护理的群体里,125万的人已经接受了货币形式的护理津贴。[5]

(二)德国长期护理制度面临的危机

德国长期护理保险制度自从诞生以来就面临结构性的问题和困境,虽然护理保险制度有助于减缓和降低因护理需求而产生的社会风险,但该制度无法担负护理保险的全责,“部分担责”是和护理需求本身的“持续性”和昂贵的费用相联系的。在这里,可以看出医疗保险制度和护理保险制度初始设计的差异:德国的医疗保险制度致力于覆盖由医疗而产生的需求,“需求覆盖”原则隐含的是将医疗、药品和康复的费用完全通过社会医疗保险制度承担下来,虽然医疗保险在一些特定的情况下也要求病人自付费用或部分自付费用,例如安装假牙或是购买药品等,但就整体而言,德国的医疗保险制度追求的是“承担全责”,也就是只要有疾病治疗和康复的需求存在,医保制度就致力于全面涵盖疾病风险。而护理保险的初始制度设计则和医疗保险有显著不同,德国的长期护理保险制度担负的只是“有限责任”,而非“无限责任”,目标设定为“预算控制”,而非“需求覆盖”。例如住院式护理的住院和伙食费用都需要由被护理人自付,这必然导致不同群体因为收入状况的差别而出现不同的经济负担能力,从而对低收入群体的实质护理质量产生不利影响。例如,根据德国“老年人之家”的统计,德国巴登符腾堡州在2011年度根据平均住院护理费用(市场价格)和护理保险补贴费用之差计算出来的一级、二级和三级护理中自理费用为每月1538、1719和1988欧元[6],这显示出护理保险仍然存在着巨大的需求漏洞。

长期护理制度建立以后,领取社会救助制度中的分类“护理救助”的总人数经历了先降后升的过程,而“护理救助”的年度支出费用也反而逆势上升。对于“护理救助”制度在长期照护保险制度建立后反而得到强化的解释路径为:护理领域的支出极为昂贵,而且护理资源一直为一个社会的稀缺资源[7],任何一个福利国家建立的任何一种特定护理保障制度,包括德国创建的长期照护保险制度,只能在社会福利给定资源的环境中部分解决社会护理的难题,而无法完全应对长期护理的所有任务。因此,德国的长期照护制度承担的也仅仅是“有限护理责任”而非“护理需求完全覆盖”。在具有护理需求的人群向长期照护保险制度申请部分的长期照护服务及照护现金补贴后,仍有相当部分的护理费用需要保险人自己来自理负担,当受益人无法负担高额费用时,他们仍需向社会救助制度中的分类救助制度求助。

四、德国长期护理保险制度的理论启示

德国作为在社会保障和社会福利领域里的领先世界潮流的国家,其首创的长期护理保险制度可以给我们留下诸多层面的理论启示和认知论的更新。

首先,恰恰在传统被视为社会福利国家的德国,人们对于“welfare state”的认识经历了一场革命性的变迁。社会语意中的单一思维如“福利加国家”正在被一种多元思维所替代,在德国的长期护理保险制度中,几乎所有的角色都被动员参与到长期护理的社会保障事业中,即国家公法、商业市场、非营利社会组织、社会福利及社会居间团体、家庭及社区等。传统的利维坦主义——单一的福利巨型组织已经无法适应新时代的护理需求了。在这种语言意义上,被解构的不只是福利国家,连福利市场、福利社会也都带着被解构了。长期护理的核心正在于多中心主义、多种机制的交叠性进入和整合而形成的一张交错的福利网,如果非要给这张福利网一个直观的名称,笔者认为“综合福利社会网络”更为贴切,这里的“综合社会”不是过去那个国家和市场之外对应的民间社会,而是一种涵盖了国家、市场、公民社会、民间社团、宗教慈善、家庭社区的“全景社会”和“整体社会”之概念。

其次,福利多元主义的“多”也被德国的长期护理制度重新书写了定义,这里的“多”已不止于福利角色和提供福利产品的机制“众多”,而更具有了“多层级”和“多维”的涵义,不仅是多个(不同)组织角色在提供长期护理,福利受益者也可以进行多个选项的组合,多种递送方式也可以进行搭配式组合协同提供护理服务,这包括着居家护理、住院式护理、半居家式护理、半住院式护理以及现金转移支付及护理服务之间的多种方式的承接搭配。“福利递送多元主义”正改变着人们对福利产品的传统认识。

第三,德国长期护理保险的发展证明其否定了福利一元主义,否定了福利国家中单一及垄断性质的国家角色,但并不否认及解构国家在公共福利产品中的重要意义及中心角色。只是这里的“国家”不再是大包大揽的福利全能主义国家,而更多地将其定位在规则制定及管理者的角色,国家更多承担着立法及监管的社会职能。国家也可以为社会多种角色之间的竞争建立良好的规范环境,维护着社会公共利益的发展。而最后“家庭”的社会意义在长期护理保险制度中也发生了很大的转折,长期护理保险中的“家庭”不再被仅仅视为社会天然构成的一种照护及照养机构,也不再仅仅被视为长期护理中的自然角色,家庭得到长期护理保险制度的有力推助和介入,而逐渐演化成为一种社会化的家庭角色。而家庭成员内部的长期照护也实现了货币化被间接承认为社会贡献的一种,在这里,社会的公共法律与家庭进行了对接和交叠,公法力量的构成逐步渗透进入了私人领域,这也是值得我们特别关注的新变化。而恰恰在这一领域,在我国的社会文化环境里德国这样的做法易引起争议性讨论,也就是家庭照护也得到法定护理保险支付酬劳是否会导致家庭关系“货币化”及“异化”的问题。

参考文献

Achinger,H.(1953).Soziale Sicherheit:eine historisch-soziologische Untersuchung neuer Hilfsmethoden.Stuttgart:Vorwerk.

Birg,H.(2001).Die demographische Zeitenwende.Der Bevölkerungsrückgang in Deutschland und Europa.München:Verlag C.H.Beck.

Bäcker,G.,Bispinck,R.et al.(2000).Sozialpolitik und soziale Lage in Deutschland.Band II.Wiesbaden:Wesdeutscher Verlag.

Bäcker,G.,Bispinck,R.et al.(2010).Sozialpolitik und soziale Lage in Deutschland.Band II.Wiesbaden:Verlag für Sozialwissenschaften.

Chandhoke,N.(2001).The‘civil’and the‘political’in civil society.Democratization 8(2):1—24.

de Neubourg,C.(2002).The welfare pentagon and social management of risks.In Sigg,R.and Behrendt R.Eds.Social security in the global village.International Social Security 8,New Brunswick,Transaction Publishers:313—331.

Esping-Andresen,G.(1990).The three worlds of welfare capitalism.Cambridge:Polity Press.

Evers,A.,Olk,T.(1996).Wohlfahrtspluralismus.Vom Wohlfahrtsstaat zur Wohlfahrtsgesellschaft.Opladen:Westdeutscher Verlag.

Evers,A.,Svetlik,I.(1993).Balancing pluralism.New welfare mixes in care for the elderly.Aldershot,Brookfield etc.:Avebury.

Evers,A.,Wintersberger,H.(1988)Shifts in the welfare mix.Their impact on work,social services and welfare policies.Vienna:Europäisches Zentrum für Ausbildung und Forschung auf dem Gebiet der sozialen Wohlfahrt.

Gliman,M.E.(2005).Poverty and communitarianism:toward a communitybased welfare system.University of Pittsburgh Law Review 66:721—820.

Hämel,K.(2012).öffnung und Engagement.Altenpflegeheime zwischen staatlicher Regulierung,Wettbewerb und zivilgesellschaftlicher Einbet-tung.Wiesbaden:Verlag für Sozialwissenschaften.

Kaufmann,F.X.(1997).Herausforderungen des Sozialstaates.Frankfurt am Main:Suhrkamp.

Kaufmann,F.X.(2003a).Variations of the welfare state:Great Britain,Sweden,France,Germany between capitalism and socialism.Berlin:Springer.

Kaufmann,F.X.(2003b).Thinking about social policy:The German tradition.Berlin:Springer.

Kaufmann,F.X.(2005).Schrumpfende Gesellschaft:vom Bevölkerungsrückgang und seinen Folgen.Frankfurt am Main:Suhrkamp.

Kaufmann,F.X.(2013).Variations of the welfare states:Great Britain,Sweden,France and Germany between capitalism and socialism.Berlin:Springer.

Klement,C.(2006).Von der Laienarbeit zur Profession?Zum Handeln und Selbstverständnis beruflicher Akteure in der ambulanten Altenpflege.Opladen:Budrich.

Klie,T.(2005).Pflegeversicherung.7.Auflage.Hannover:Vincentz.

Liu,T.(2014).Nursing care for elderly people in Germany and China:a bilateral comparison and exploration of policy transfer.Journal of Nursing&Care 3(6):1—4.

Liu,T.,Flöthmann,E.J.(2013).Die neue alternde Gesellschaft.Demographische Transformation und ihre Auswirkungen auf Altersversorgung und Altenpflege in China.Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 46(5):465—475.

Liu,T.,Sun,L.(2014).An apocalyptic vision of ageing in China:old age care for the largest elderly population in the world.Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie,DOI:10.1007/s00391-014-0816-5.

Luhmann,N.(1981).Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat.München:Günter Olzog Verlag.

Luhmann,N.(1997).Die Gesellschaft der Gesellschaft.Frankfurt a.M.:Suhrkamp.

Luhmann,N.(2000).Die Politik der Gesellschaft.Frankfurt a.M.Suhrkamp.

Popp,M.(2011).Die Pflegeversicherung—Stand,Probleme und Prognose.Hamburg:Kova .

.

Rodger,J.J.(2000).From a welfare state to a welfare society.Houndmills,Basingstoke etc.:The Palgrave Macmillan.

Roth,G.,Rothgang,H.(2001).Sozialhilfe und Pflegebedürftigkeit:Analyse der Zielerreichung und Zielverfehlung der gesetzlichen Pflegeversicherung nach fünf Jahren.Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 34:292—305.

Rothgang,H.(2009):Theorie und Empirie der Pflegeversicherung.Berlin:LIT Verlag.

Schmidt,M.(2007).Pflegeversicherung in Frage und Antwort.4.Auflage.München:Deutscher Taschenbuch Verlag.

Siaroff,A.(1994).Work,welfare and gender equality:A new typology.In:D.Sainsbury(Eds.),Gendering welfare states(pp.82—101).London:Sage Publications.

Tönnies,F.(1887).Gemeinschagft und Gesellschaft.Leipzig:Fues's Verlag.

Ullrich,C.G.(2005).Soziologie des Wohlfahrtsstaates.Frankfurt am Main:Campus-Verlag.

Weibler,U.,Canzler,M.(2006).Qualität in der Altenpflege:Bestandsaufnahme,Informationen,Ratgeber.Nierstein:Iatros-Verlag.

【注释】

[1]刘涛,德国杜伊斯堡大学社会科学院东亚研究所及社会学研究所教授、博士生导师(W1),2016年成为德国在社会学领域获得教授职称(公务员)的首位华人,也是德国华人教授协会会员。曾于德国比勒费尔德大学社会学系及德国不莱梅大学社会政策研究中心担任讲师位置,其研究主要方向为社会政策,社会保障,社会福利等,在社会科学国际顶尖学术期刊如The Economic History Review、Asian Women、Social Policy&Administration等发表了一系列学术论文,其联系方式为:tao.liu@uni-due.de。

[2]2015年开始雇主和雇员各自分担缴纳长期护理保险费用占毛工资的1.175%,总计费率为2.35%,而没有孩子的居民需额外支付护理保险保费0.25个百分点,参见2015年最新数据,德国社会保险五个险种的保费,http://www.sozialversicherung-aktuell24.de/,2015年3月15日访问。

[3]一级护理每日需要至少90分钟的护理及45分钟的基本护理;二级护理每日需要180分钟的护理及120分钟的基本护理;三级护理则升高到每日需要300分钟的护理及240分钟的基本护理。基本护理主要是涉及起居方面的护理,其护理所需时间大约与一个家庭成员所投入的护理时间相当,不等同于专业护理人员所需护理时间。基本护理包含例如洗漱、梳头、洗澡、协助准备餐饮、空间移动及步行、就寝、起床、换衣、访问和离开专业护理机构等。而家政方面的护理则不在基本护理范围之内,例如买菜、烧菜做饭、打扫房间及洗衣等。

[4]流动式护理服务是以专业护理人员进行上门服务这一形式来提供护理咨询和护理协助服务的。

[5]参见联邦德国健康部的统计:2014年护理保险的数据和资料,http://bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/Statistiken/Pflegeversicherung/Zahlen_und_Fakten/Zahlen_Fakten_05-2014.pdf。

[6]参见http://www.portal-fuer-senioren.com/finanzen-und-vorsorge/versor-gungsluecken-bei-pflegebeduerftigkeit/,2015年7月20日访问。

[7]从人力资源和社会服务的角度来理解。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。