一、导论

(一)选题的背景和意义

1980年代后期以来,国内人口流动数量加速增长。1985—1990年,全国年度平均流动规模为1 076万人,1993—1994年为1997万,1995年全国流动人口为8 000万,2000年为12 107万[1]。随着上海经济和社会的发展,尤其是浦东新区开发、开放进程的加快,近年来,涌入上海的外来人口迅速增多。1984年全市流入人口为60万人,1988年流入的流动人口有125万,1993年是281万,1997年为276万,2000年为387.11万。

流动人口中,以从农村到城镇的迁移人口最多。2000年,全国进城农民为8 840万,占总流入人口的73.0%(国家统计局人口社科司)。近几年,上海经济和城市建设的大力发展,创造了大量的就业机会,为农村剩余劳动力开辟了广阔的就业市场,促成了上海周围农村地区大量廉价劳动力的涌入。1997年流入上海的人口中农民身份约有150.7万,占54.6%;2000年,外来流动人口中农民身份330.14万人,占85.3%。

随着民工潮的涌入,大量进城农民子女出现。1990年代以来,举家迁移渐成趋势,进城农民在城里站稳脚跟后,把孩子也带到身边。由于资料限制,目前我们尚不清楚全国到底有多少流动儿童和少年人口。但局部地区的资料使我们确信,流动儿童少年人口已经达到了较大的规模。2000年,北京市流动人口中适龄入学儿童、少年约有8万人;深圳罗湖区有28万人获准暂住,其中带孩子的约有15万户;天津市约有流动人口60万左右,其中适龄儿童达7 000人之多。上海市作为流入人口居全国第二的大城市,外来儿童、青少年也逐年增多,1997年,19岁以下的青少年儿童约52万,其中,入幼儿童和在校学生近10万人;2000年,19岁以下的有78.51万。这些流动儿童少年多半是进城农民子女。他们很小就来到了城市,甚至在城市出生,但他们不是“城市人”。他们由于某些原因,带着千差万别的生活习惯和文化背景,从全国各地汇聚到同一个城市。他们睁着好奇、求知的眼睛打量着这个陌生的世界,希望在这个完全陌生而又逐渐熟悉的环境里快乐成长,希望生活的世界接纳他们、容纳他们。但是,他们跟父母一样,在所生活的城市没有身份,对城里人来说,他们是外来的乡下人,没有权利享受跟城里人同等的待遇,甚至在地域文化、生活方式上被人歧视。

流动人口在城镇居住的时间不断延长,进城农民及其子女表现了同样的特征。1993年,上海市281万流入人口中,已滞留1年及以上的人数达81.3万人;1997年,在沪居住一年以上的约有140万人;2000年居住1—4年的有152.14万人,居住5年以上的有70.17万人。2002年下半年,上海社科院人口与发展研究所对流动人口子女教育状况进行了一次抽样调查,结果显示,74%的孩子家长在上海居留时间达到5年以上,只有5%的居留时间不到1年的,而居留时间在半年以下的仅仅只有1%不到。不可否认,这些流动人口在上海的生活基本稳定下来,具有准备长期居住下去的趋势。老家有亲戚的,只在春节回一次家,老家没有任何亲戚的,根本就不回家,老家对他们只有客栈的意义。也就是说这些所谓的流动人口已经成为事实上的移民。

对城市进城农民子女的社会适应性进行研究无论是从社会现实还是理论研究都有很重要的意义。首先,是当前的现实需要。从1990年代以来,随着上海经济和城市建设的加快,由农村迁移至城市的农民子女逐渐形成一个规模庞大的特殊群体。目前对进城农民子女最为关注的是他们如何获得平等的教育机会。很多专家对这个问题做过或者正在做深入研究,并取得了一定成果。但是面临城乡文化冲突和现行制度的限制,他们是如何调适的,他们的调适过程有什么问题,这些问题可能会造成什么样的社会问题等等诸如此类的问题尚待研究。其次,是理论发展需要。到目前为止,社会调适理论还很不完善,且主要用于对外来人口特别是外来民工在城市的原生态的研究。对于进城农民的子女的社会适应性研究还是空白,原有社会调适理论在解释进城农民子女的社会适应性方面显得单薄而片面。

(二)基本概念

1.流动与迁移

目前,我国学者对流动人口的界定有些混乱,存在疑义。有人忽略流动人口的居留时间,凡是处于流动状态的那部分人口,甚至包括在途流动和在车站、码头、机场滞留的过往人口当作流动人口[2];还有人把流动人口简单当作外出一定时间的打工农民[3];各地市政府及研究机构从自身研究需要对流动人口的定义非常不统一,有的把外出一天及以上的人口称作流动人口,有的把外出三天以上的人口称作流动人口,有的把外出半年以上的人户分离人口称作流动人口等等。

本文倾向于根据他们居留不同地域时间的长短来确定,而不是根据户口所在地来确定。不能把进城农民简单地看作是流动人口,特别是举家迁移的进城农民,他们之所以举家迁移,就是因为在城市里他们已经相对站稳脚跟,有了稳定的经济收入,可以长时间居住下去。事实上,据本文2002年下半年的抽样调查,有一半以上的进城农民家庭来上海已经超过5年,只有4.6%的居留时间不到1年;上海社科院2002年下半年对上海市的9个中心城区和金山、奉贤等5个周边城区的调查,有74%被调查的进城农民家庭在上海居留时间达到5年以上,只有5%的居留时间不到1年。这样的进城农民完全可以看作是“移民”,而不是“流民”。

本文对进城农民子女的研究就是把他们作为移民来研究的,虽然户籍制度对于他们在迁入地的工作、生活和学习带来不利影响,但这不影响他们打算长期居住的愿望和努力。虽然他们经常由于居住地的拆迁、工作的更换而经常流动,但他们却不大会改变已经习惯了的城市。在这方面,他们和那些高层次人才的频繁跳槽有什么区别呢?事实上,进城农民的城乡间的流动问题很多成分是户籍制度导致的。由于户口,他们被排斥在城市体制之外,不能得到与上海本地人同样的社会保障,他们的子女也不能在同等条件下接受上海公办学校的教育,他们只能找那些脏乱差累的工作。没有户口,他们在城市缺乏心理安全感,只好把田地当作保障和归宿,除非当他们在城市拥有相当的经济实力,他们才可能放弃对田地的心理依赖。而进城农民子女也是因父母的流动而流动,因学籍上的“属地办学,分级管理”而不得不辗转于城乡之间,同时忍受思亲之苦。他们所谓的流动,都是不得已而为之,而“希望有一份稳定的工作”则是他们的普遍愿望。基于以上分析,本文拟把研究对象进城农民子女看成是迁移人口,而不是流动人口。

2.进城农民子女

本文把研究对象界定为“进城农民子女”而不叫“外来民工子女”,意图避免“外来”一词给人们的歧视和偏见印象。上海本来就是移民城市,把流入人口称作外地人表明上海文化的一种本位心理,以上海人自居,称流入人口为外地人,本身就是文化上的排外和歧视,容易使人对外地人产生误解和偏见,造成进城农民文化和心理上的劣势。本文没有任何价值倾向,把“外来”界定为“进城”。另外,本文也不将这些子女的供父母称之为“民工”而叫进城农民,因为进城农民的职业性质没有限定,既可以指在集体、国有单位工作或者受雇于私营企业主、个体工商业主和三资企业主的有农业户口的人,也可以指离开户口所在地,从事非正规就业的农民,包括自雇老板、商人,还指在流入地从事养殖业的农业劳动者。他们没有职业上的统一性,只有原来的农民身份是一致的,因此,本文称他们为进城农民而不是“民工”,而对他们的子女也统一称之为“进城农民子女”而非“民工子女”。

3.社会适应性

目前心理学、社会心理学、文化学、社会学、人类学、民族学等学科都有对社会适应性的界定。社会学界界定社会适应性,偏重个体与社会环境的调适过程。社会适应,就是个体逐渐地接受现存社会的道德规范和行为规范,对于环境中的一切社会刺激能够在规范允许的范围内做出适度的反应。也就是个体的思想、性格、行为、习惯等与生活环境所要求的社会规范、道德标准和价值观念相符合[4]。社会环境的变化要求个体适应社会的能力随之增强,尤其是当个体迁移到另一个新的环境时,地理环境和社会环境都发生了变化,更加要求个体具备社会适应能力,以便对付遇到的冲突和困难。而一个人如果不能和社会相适应,就会对周围的一切感到格格不入,严重的会引起精神病态。社会适应还包括个体在成长过程中,对社会规范的认识和接受的过程,尤其是青少年群体,由于年龄和阅历都处于不成熟阶段,他们更需要及时不断否定以前的观念和生活理想,调整自己的心态,不断学习,才能跟上时代的发展,作一个符合社会要求的社会人。所以,社会适应是一个持续不断的行为过程,是伴随人一生的行为方式。

(三)研究方法

1.研究假设

与成年移民相比,移民子女更容易适应都市生活,但他们在适应过程中,由于受到诸多因素的影响,且这些因素处在不断变化的过程中,因而他们的成长环境是多变的,不稳定的。这样的环境对他们成长中的各个方面将产生复杂的影响,并可能带来诸多社会问题。

2.研究指标

社会适应性是个体发展各个方面的综合反映,既是生活条件与环境的客观反映,也是建立在客观物质条件基础上的对自身和社会环境的主观认同。单从主、客观指标的任何一个方面都难以全面地了解社会适应的真实状况。从社会心理的角度分析,客观条件与心理反应之间并不存在密切的联系,比如,生活条件好并不必然导致生活的满意度高。美国学者坎贝尔的研究发现,客观条件对主观满意度的解释力只有17%左右[5]。因此,应该把主客观指标结合起来对社会适应性进行测量和评估。

本文将生活环境的适应具体操作化为娱乐生活、居住环境等几个方面;将学校环境的适应具体操作化为友谊的建立与维持、就读学校的改变等方面;将社会环境的适应具体操作化为自我定位的改变等,最后从整体上测量他们社会适应的进度。其中,娱乐生活、居住环境、就读学校等属于客观指标;友谊的建立与维持、自我定位、适应程度的进展属于主观指标。即使是同一指标,不管是主观性还是客观性,还具体包括几个小的主、客观指标,体现为具体的问卷调查题目。

为什么选取这些指标来反映进城农民子女的社会适应状况?我们知道,国际移民面临的适应性问题主要是国际社会的文化冲突,因此,文化适应成为国际移民适应研究的主要侧重点,按其基本取向可以梳理出两种理论流派:“同化论”和“多元文化论”[6]。但在一个国家内部,省际或城乡移民的社会适应不仅要面临不同地域间的文化冲突和城乡文化歧视,还要面临地域经济发展不平衡和社会结构不平衡带来的各种不平等的发展基础和条件,以及户籍制度和相关配套制度带来的制度限制以及迁入地对迁移人口的政策歧视等问题。目前学术界关于地域移民社会适应性研究指标主要有社区归属感、城市化与身份认同、乡土认同、跟原居地亲属的联系及迁移后的社会支持网络、工作方式与生活方式的调适等指标。进城农民子女跟一般地域移民有所不同,他们不必为寻找职业而适应迁入地的各种政策限制,不必为在迁入地站稳脚跟而努力扩大社会关系网络甚至建立同乡团体,很少人因户籍而找不到自己的身份定位,他们主要面临的除区域及城乡文化差异外,还有家庭及教育环境的变化带来的不适应感。当然他们面临的环境变化跟整个大的社会背景和制度背景不无关系,因此,进城农民子女的社会适应性指标跟一般成年移民没有本质上的差别。本文选取的这些指标直接反映了进城农民子女的适应状态与社会心态,通过这几个方面的指标对农民子女迁移前后以及迁移后与城市子女进行比较分析,考察进城农民子女的适应状况、存在的问题以及原因。

本文以微观研究和定量分析为主,宏观研究和定性分析为辅,收集资料主要采用问卷调查和个案采访相结合的方法。

3.资料来源

(1)人口统计数据。来源于2000年全国人口普查资料、2000年上海五普资料、1997年上海第六次流动人口抽样调查资料(按1.26%比例)、2002年上海社科院流动人口子女教育状况抽样调查资料以及网上资料等。

(2)特别调查。这是基于一种样本而取得的有关进城农民子女的详细资料,调查指标涉及社会适应性的各个方面。包括笔者2002年下半年对浦东浦西四校区300个农民子女及300位家长的抽样调查、2001年5月华东师范大学社会学系经浦东社会发展局等有关部门委托对浦东51所校区998个农民子女及300位家长的抽样调查。

(3)文献研究。考察了与社会适应性相关的研究文献,包括非自愿与自愿移民的社会适应性、青少年中小学生与大学生的学习适应性和社会适应性、移民子女的教育适应性等。从而从整体上了解有关社会适应性的研究成果。

(4)直接访谈。获得生动的生活资料,了解他们的酸甜苦辣,交谈了一些敏感而复杂的问题。主要形式包括跟进城农民子女开座谈会,对家长入户访谈,对学校老师和校长个案访谈。

(5)日记和作文。日记和作文可以反映进城农民子女内心最深处的东西,表达出他们的真实想法。笔者在争得他们同意的情况下,阅读并分析了初一、初二年级部分学生的生活日记和作文。

二、调查样本和采访对象

本调查采取典型调查与抽样调查相结合的方法进行。首先,根据已有的资料,采取主观判断法,在上海市选取两个进城农民家庭比较多的社区:浦东新区和普陀区。然后,在每个区随机选取两个简易学校。普陀区选取位于丹巴路的建英学校和位于金沙江路的皖北联合希望小学,浦东新区选取机场镇的皖浦希望小学和川沙英才学校,另外在浦东新区选取一个公办学校栖霞小学,这个学校有专门的班级招收进城农民子女。从2002年9月初到11月底,用了三个月的时间,在四个简易学校里随机抽取300个样本,并对其中一部分人进行深度访谈,对部分老师和校长进行个别访谈,对部分家长进行入户访谈和电话访谈,并走访了上海市浦东新区流动人口子女教育办公室主任。在栖霞小学抽取四个五年级学生和两位班主任老师开座谈会。对抽中的样本进行问卷调查,问卷分两类,一类是进城农民子女自己作答,另一类是子女家长作答,调查共发放问卷600份,获取有效问卷472份,有效率为78.67%。最后,采用SPSS统计软件进行统计处理。因为本次调查不是整个上海市的概率抽样,分析结果只适用于所调查社区,不能推论整个上海市。

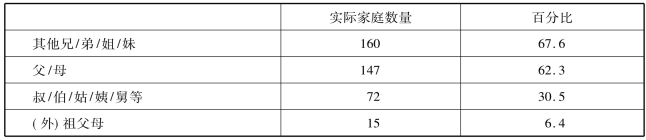

(一)现居地亲戚及家庭成员

由于工作和感情需要,农民多以家庭为单位迁移进城,而以家庭为单位的迁移往往伴随更大的冒险性,因此,迁移家庭往往比较简单。表6-1资料描述了进城农民家庭在现居地的家族成员:进城农民子女的父母至少有一个在上海的有62%,叔伯姑姨舅等亲戚也在上海的有31%,(外)祖父母在上海的只有6%。随同父母来沪的子女数量分布见表6-2:只一个子女随同来沪的有32%,两个子女随同来沪的有51.3%,三个的有14%,四个的有2%。可见,进城后的农民家庭一般以夫妻两个带着一、两个孩子的居多。总之,实际来沪家庭多半是没有老人的两代人家庭,与原居地家族的其他独立家庭脱离联系,只有少数亲戚来沪。

表6-1 进城农民子女在现居地的家族成员

表6-2 进城农民家庭在现居地——上海市家庭的子女数量

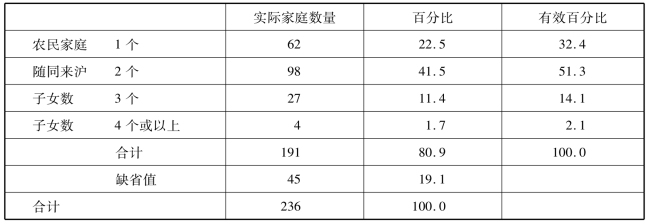

(二)父母职业及家庭经济状况

农民外出主要以赚钱为目的,只要他们发现迁移收益大于各种风险系数,他们就不会轻易放弃在城里的工作,而不管这个工作跟城里人相比多么脏乱差。我们把调查到的进城农民家庭所从事的职业做一简单分类:个体户(11%)、雇工(35%)、做生意(18%)、务农(11%)、运输(7%)、家政(1%)、无固定职业(1%)等。

表6-3 进城农民家庭从事职业

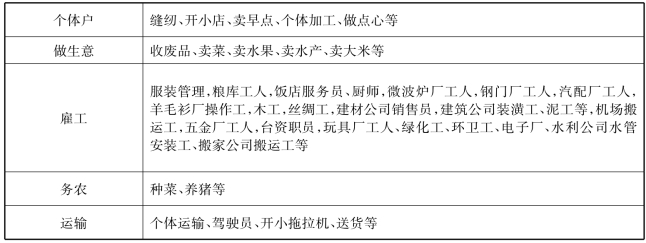

进城农民子女的父母所从事的职业,决定了家庭收入水平。从图6-1看出,大部分家庭的收入集中在2万元以下(89%),众位数为1万元。其中,进城农民家庭户年收入具体分布情况为(收入浮动范围包括下限):5 000元及以下(25%),5 000—10 000元(43%),10 000—15 000元(4%),15 000—20 000元(22%),20 000—50 000元(11%)。由此可知,进城农民高收入者近占少数,他们以家庭为单位的年均收入一般维持在万元左右。

(三)进城农民子女的社会特征

1.年龄特征。本次的调查对象是从小学四年级到初中三年级的学生,他们大部分的年龄集中在11岁到15岁之间。进城农民子女初来上海时的年龄主要集中在8—13岁,这个年龄段恰好是读小学和初中的年龄(见图6-2)。

2.性别特征。本次调查中男女性别比大致相当,为51∶49。在迁移的性别比方面没有发现进城农民父母对子女有性别歧视现象,即便是父母自身对传统的性别观念也发生了很大的变化。有76%的家长认为妻子可以当家作主,其中主张丈夫和妻子共同主家的有65%,而持有传统家庭性别观念的只有24%。

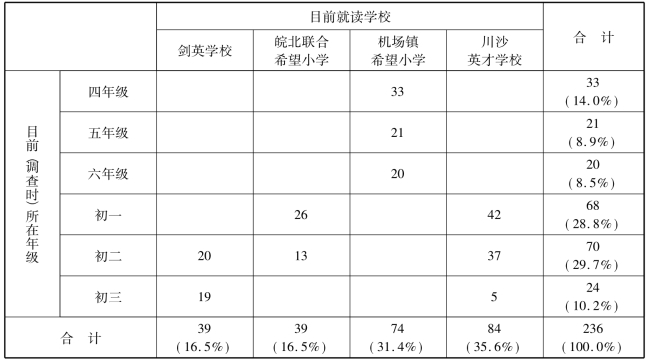

3.就读年级。本次调查的进城农民子女集中在四年级到初三之间,初一、初二占多数,共59%,其次是四年级到六年级,占31%,最后则是初三,仅10%。初三年级的学生本来就很少,所以初三学生比例最少。本文选取了剑英学校(商贸学校)的初二、三年级,皖北联合希望小学的初一、二年级,机场镇希望小学的四、五、六年级,川沙英才学校的初一、二、三年级(见表6-4)。

图6-1 来沪农民家庭户年收入(元)

图6-2 受访进城农民子女初来上海时的年龄

表6-4 来沪农民子女目前就读学校与所在年级

(四)进城农民子女的迁移动机

迁移人口对新环境的适应程度往往跟他们移动的动机力量有密切的关系。因此,进城农民子女的迁移动机也是本文研究的内容之一。进城农民子女的迁移一般是以父母的先行迁移为前提的,父/母或者家庭中的其他成员先行迁移到上海,立稳脚跟后,陆续把家庭其他成员接到上海。本文根据调查资料,把外地农民子女进城的最主要原因归纳为三种:家庭动机、教育动机和生活动机。

表6-5 农民子女来沪的动机力量

1.家庭动机

因家庭原因而迁移上海的比例最多,占到64%,见表6-5。家庭动机跟年龄、家庭经济状况或者原居地城市化水平没有多少关系。当父母迁移到城市后,进城农民子女年龄尚小,缺乏独立谋生能力,不得不随父母一起迁移。家教对培养青少年情感、价值观起着举足轻重的作用,这是很多子女跟随父母迁移的一个重要原因。血浓于水,父母亲情由于迁移的距离变得更加难以割舍,尤其是未成年的孩子在情感上仍然时常依恋父母。因家乡缺少有抚养能力的监护人,或者父母找不到其他可照顾孩子的亲戚或者朋友,或者不愿把孩子委托别人照顾等等,农民子女不得不迁移到城市跟父母一起生活。

2.生活动机

主要因生活动机来沪的农民子女数量不多,仅有10%,上海作为国际型大都市本身所具有的巨大吸引力是他们选择来沪的主要原因,我们把这种由于向往都市生活方式和娱乐方式,以及为了在上海谋求工作而来到上海的动机归为生活动机。这些人因为上海相对发达的经济发展水平和发展潜力,因为上海相对文明的生活方式和生活习惯,因为上海相对丰富的文化资源和相对广阔的个人发展机会而选择上海。

3.教育动机

因教育动机而选择进城的农民子女不如因家庭动机进城的人多,但仍然达到24%。因教育动机来沪的农民子女跟性别、就读学校等有密切的关系。女孩的教育动机比男孩多12%,而男孩比女孩的工作动机多42%,其他方面则没有年龄差别。这可能是因为男孩的工作在农村较为受到重视的缘故。绝大多数人因“上海的学校比老家的学校好”而选择来到上海。但是,由于经济条件的限制,他们只能选择简易学校,而简易学校办学质量的差别强烈影响着他们的教育动机的稳定性。

(五)进城农民子女的迁移类型

上海市进城农民子女的迁移动机与人口特征、家庭经济地位与现居地就读学校有密切关系。按照迁移的动机性质,我们将迁入上海市的农民子女划分为三种类型:家庭、生活和教育。

1.家庭因素的迁移类型

(1)因原居地无“监护人”而发生的移动(27%)。此类移动者基本不因性别、年龄、文化程度而有所区别,这种家庭的大部分家庭成员迁移到城里,原居地没有监护人或者原居地监护人事实上已经没有监护能力,或者其家庭父母不愿意委托原居地亲戚照顾子女。

(2)为了跟父母在一起而发生的移动(37%)。其家庭多是强调孩子和家长的亲子交流,因感情需要或家庭教育需要而随父母一起移动。

(3)因家庭变故而发生的移动。这种迁移家庭多是因为孩子的父母离婚或丧偶、疾病等,为了赚钱谋生,家人不得不携带孩子来到城市打工。或者,移动者来到城里后,因原居地家庭出现变故,而不得不再次回到家乡。

2.生活因素的移动类型

(1)对乡村小城生活不感兴趣的移动。移动者多是女孩,其原居地没有亲戚或者留居原居地的家庭成员和亲戚很少,其家庭直接来自城市化水平不高的农村。

(2)向往都市娱乐机会的移动。移动者女孩多于男孩,父母文化素质相对较高,其家庭收入比较稳定,父母多是以前在城里打过工。

(3)向往都市较多工作机会与所得的移动。移动者男孩多于女孩,其父母文化水平相对较高,其家庭多是直接从农村迁移到城市。

3.教育因素的移动类型

(1)因原居地教学质量差而发生的移动。移动者原居地多为村镇,原居地学校条件比较差,老师教学态度不认真。

(2)因向往都市高质量教学而发生的移动。移动者女孩多于男孩,他们就读年级集中在四年级到初二。移动者原居地多为村镇,都市教学质量比原居地教学质量好。

(3)因升学考试而发生的移动。移动者多是从城市不得不回到老家继续完成学业,移动者多为小学五六年级和初二、初三年级,这个教育阶段正好处于准备和即将升学阶段,很多人为了升学而不得不在升学考试前回老家继续学业,以应付中考和高考。

三、娱乐生活的适应性

娱乐活动是青少年生活中的重要组成部分,室内活动还是室外活动,单独活动还是群体活动,传媒还是非传媒,简单还是复杂,肢体性还是益智性等等,不同的娱乐方式对于青少年的成长产生不同的影响。从乡村到城市的迁移,带来的城乡文化差异、不同区域风俗习惯的差异都会使迁移青少年的娱乐方式发生变化。

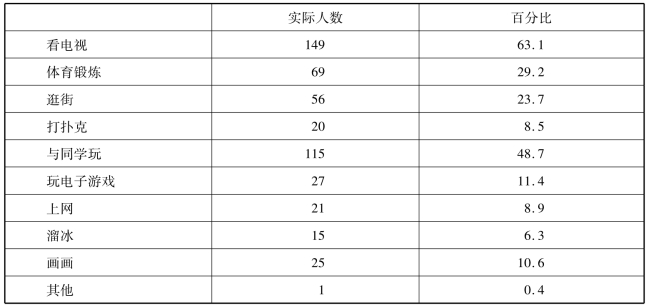

(一)娱乐方式变得丰富多样,但缺乏正确引导,玩性增多

有相当多的人来到上海后,首先体会到的就是上海的娱乐方式比农村老家丰富了。农村的娱乐活动多是群体性的室外活动,强调肢体活动。比如,男孩子打篮球、抽陀螺、打弹弓、爬树、捉迷藏、抛沙包、打乒乓球等,女孩子则跳皮筋、踢毽子、抛沙包、玩玻璃球等,当然,电视已经成为农村青少年都喜欢的娱乐方式。从农村来到城市,城市失去了农村宽阔的玩耍场地,与同伴共同玩耍的娱乐方式少了,替代的多半是玩电脑、玩电子游戏机、跳舞毯等,而看电视明显成了他们主要闲暇娱乐方式(63%),除此之外,上网、玩电子游戏、体育锻炼,逛街,画画、溜冰等也逐渐进入他们的闲暇活动范围。一些进城农民家庭中的文化娱乐消费品开始多样化,除了电视机外,VCD/DVD等音响设备、录音机,电脑、复读机以及电子琴等逐渐进入他们家庭。

在某些娱乐方式上,表现出明显的性别差异。男孩在上网、玩电子游戏、打扑克、体育锻炼等方面表现出明显占多数,而在看电视、踢毽子上女生则略显多数,画画、溜冰等活动上则看不出明显的性别差异。家庭中拥有的文化娱乐消费品技术含量的复杂性与先进性跟父母的文化水平成正相关。拥有电脑和学习机、复读机等学习用品的家庭中父亲基本是高中文化水平,至少是初中水平。而其他家里没有任何文化娱乐消费品的以及拥有电视、音响等设备的则基本是文盲、小学、初中等文化程度。家庭文化娱乐消费品的科技含量还跟家庭收入成正相关,拥有电脑的家庭年收入多半在万元以上,但是也不能排除有的家庭高收入并没有带来家庭文化消费品的增加,比如家里没有任何文化娱乐耐用品的家庭年收入从5 000到20 000元不等,这可能跟父母的教育观念和文化素质有关。

个案:某小学李俊杰,13岁,两年前从安徽阜阳农村来到上海。

“我以前也学一些电脑,有学习机,但是课余生活不太丰富,男生玩一些小游戏,乒乓球、抛沙包,女生踢毽子、跳皮筋。现在玩的东西也多了,我经常玩电脑,有学习机,爸爸还经常带我去到外面去玩。我觉得见识多了。这里的条件也比家里好,在家时,学校环境极差,教室窗户很多都坏掉了,冬天很冷老师也不管,教室里人很多,很挤,夏天没有风扇,特别热。现在的教室很宽敞,一个教室只有二三十个人。以前老家学校的操场不如现在的塑胶操场好,尤其是下雨的时候,外面都是泥巴,不能玩,现在的操场很干净。”言谈中透出他对所在学校和现有闲暇生活方式的满足。

进城农民子女闲暇生活变得相对丰富了,但娱乐活动的质量如何呢?从他们父母和老师的反映来看,表面上相对丰富的文化娱乐活动,实际上其中的玩性增多了,丰富多样的娱乐方式并没有帮助他们的身心健康发展,有时候反而起了反作用。许多家长不无忧虑地看到子女学习不认真,贪图玩耍,但又无能为力。但面对城市文化娱乐方式的多样化,一些父母不知道如何引导他们。在缺乏引导和监督的情况下,青少年很容易贪玩成性,甚至误入歧途。有的人甚至为了玩游戏机而连续逃课,有的不完成作业而去网吧上网等。学生的日记是我们了解他们真实生活的最好材料。

个案:某学校陶静日记。

“昨天中午,当我正往教室走,发现我们班几个男生鬼鬼祟祟的,不知在商量什么。上课铃响了,我发现那几个男生没有进来,他们的座位在我的后面,一直空了一个下午。今天,班主任老师分别叫那几个男生出去谈了话。后来我们才知道,他们旷课去打游戏机了。真是的,他们怎么这样呢?”

(二)文化娱乐消费较农村增多,但相对城市同龄人仍然很低

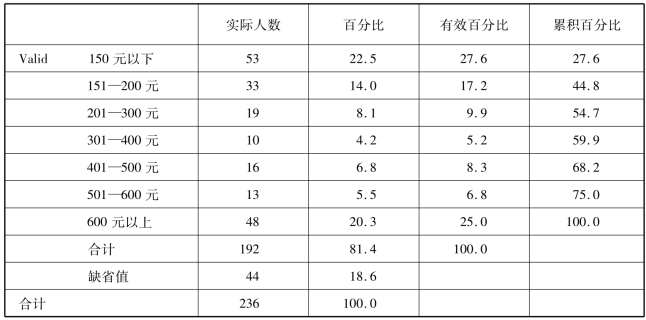

大部分家庭都很重视孩子的教育和发展,有的家庭决意长期留在上海的直接目的就是为了孩子的长远发展。除了子女学杂费、书费必要的支出外,一年中进城农民家庭在消遣娱乐等方面的消费,在600元以上的已经达到25%(见表6-6)。这相对于家庭收入不高的进城农民家庭来说,已经是一项可观的数字。

表6-6 除了孩子学杂费、书费外,进城农民家庭一年内在文化、消遣娱乐方面的费用

但是,他们毕竟生活在城市,给他们生存与发展压力的是城市环境而不是农村,所以,进城农民子女比较对象是城市子女而非农村子女。而相比城市家庭子女的教育和发展条件来讲,他们在文化娱乐消费上的费用和质量就有些相形见绌了。比如,除了支付的学杂费、书费外,一年内家庭在消遣娱乐等方面的费用(如逛街、跳舞、书报杂志、文化娱乐用品等)2/3以上不到500元。其中,501—600元占6.8%,401—500元占8.3%,301—400元占5.2%,201—300元占9.9%,151—200元占17.2%,150元以下的有28%(见表6-6)。而我国2000年城市最低收入户文化娱乐消费性支出为422.93元,低收入户为449.37元,中等偏下户为585.23,中等收入户为737.94[7],显然,多数进城农民家庭的文化娱乐消费性支出相当于城市最低收入户,仅有20%左右的比例相当于城市的中等偏下户,极少数家庭的文化娱乐性消费支出赶上城市的中等收入户。进城农民家庭文化娱乐性消费支出跟城市家庭差距很大。

对家庭耐用文化娱乐消费品方面,15%的家庭没有任何文化娱乐消费品,而大部分家庭中的文化娱乐消费品只是电视机(23%),其次是VCD/DVD等音响设备(15%),拥有录音机的不足9%,拥有电脑、复读机、游戏机等学习用品的都不足5%,其他比如钢琴等培养孩子其他方面特长的文化消费品几乎没有(见表6-7),有的家庭把仅有的书报杂志当作家庭文化娱乐主要耐用消费品,还有的家庭仅有一个计算器。

表6-7 进城农民家庭耐用的文化娱乐消费品

相对较低的文化娱乐消费水平使他们的闲暇时间显得单调而乏味。闲暇时间他们经常做的无非就是完成老师布置的作业,看电视或者帮父母做家务(见表6-8)。比如,2002年暑假,仅有10%的人参加过培训班,且几乎都是电脑、英语培训等,特长培训则几乎没有。那么,暑假里他们做了什么呢?74%的人主要是写作业,其次是看电视、帮父母干活,比如做饭、买菜、忙生意等,仅有少数人上网、下棋等(见表6-9)。

表6-8 来沪农民子女通常的闲暇娱乐方式

表6-9 来沪农民子女2002年暑假主要做了什么事

来自四川的杨秀琴,不无羡慕地说:“我住在上海,但我不能像城里人一样有好的学习条件,城里孩子很多都能学习弹琴,我也喜欢,可是我家没有钱。只能帮助父母做家务或者出去打工挣点钱。”

整体看来,进城农民家庭对子女的精神文化消费水平偏低,他们无法拥有同城市子女相同的教育条件,也缺少其他优越的发展条件。

(三)娱乐空间较农村变得狭小,孤独寂寞感普遍增加

很多农村孩子反映他们在上海的娱乐生活比以前丰富了,极大地满足了他们年少天生的好奇心和探究欲。因此,很多人喜欢在上海的闲暇生活,但同时,他们又心存不满,城市缺少农村所具备的天然的可以玩耍的广阔空间,户外活动转为室内活动,肢体活动变为益智活动,群体活动转为单独活动,非传媒活动转为与传媒有关的活动等等。83%的人放学回家就是做作业,其次是自己玩、看电视(54%),44%的人打扫卫生,帮忙做家务。正因为如此,有一半多的学生表示愿意回老家生活,想念家乡的朋友和亲人,想念家乡的环境和风景。

即使不考虑客观原因,依据自己的主观意愿,不愿意留在上海的也有36%。主要原因包括“不习惯上海的生活”、“这里的环境空气不好,车子太多,容易出交通事故”、“没有更多的亲人,没有更多的朋友”、“家乡有美丽的风景,有喜欢的亲人”等等。

个案:王贾,男,13岁,一年前从江苏徐州农村跟父母一起来到上海浦东,非常怀念以前在家跟朋友一起玩。“以前我经常跟同学和朋友打篮球、抽陀螺、爬树、捉迷藏,现在玩的游戏不一样了,现在是经常在家看电视。”

黄光朋,男,15岁,一年半年前从福建周宁县浦源镇龙亭村来到上海。他说:“我很喜欢农村生活,因为上海玩的地方很少,在老家想去哪里玩就去哪里玩。”

无疑,这是农村城市娱乐方式比较之下的一种失落感。很多进城农民子女一开始表现出不适应甚至抵触城市环境和城市娱乐方式的倾向,他们普遍感到孤独,有这种感觉的男生略多于女生。孤独感跟来上海时间长短没有多少相关关系,而跟原居地有正相关关系,对课余时间的闲暇活动的不适感多存在于来自村子和乡镇的家庭子女,也就是说原居住地城市化水平越低的进城农民子女在城市的闲暇生活适应性越差。

产生孤独感的因素不单单是不适应都市生活,还有其他方面的不适。概括讲: (1)城市生活空间狭窄。“到处是车,到处是楼房,交通拥挤,环境没有农村漂亮。”父母不放心孩子到处乱跑,他们只能呆在家里,而进城农民家庭居住环境大多相对恶劣,房间小而乱,很多子女没有自己单独的房间。(2)在农村玩的游戏到城里没有适用场所,只好放弃。对以往的怀念常常让她们感觉自己像是笼中之鸟,瓮中之鳖。(3)迁移来沪的家庭结构基本是两代家庭,有兄弟姐妹留在原居地的有22%,只一个孩子跟父母在城里生活的就有28%,很多迁移子女脱离了大家族,减少了与其他亲族成员的接触。父母整天忙于工作而无暇顾及子女,几天、几个月见不到父母的面,或者说不上话。(4)城市相对封闭的单元住房,封闭了邻里的交往,即使在郊区种菜的外地农民,居住在地头随便搭起的小屋,周围没有什么邻里,交往也很少。在农村熟悉的邻里伙伴现在都不见了,陌生感加重了他们的寂寞和孤独。(5)家庭收入低,没有钱支付孩子外出游玩的费用。(6)来到一个新的环境,面临新学校、新老师、新同学,全部都是陌生人,大家操着不同方言和各种各样的生活习惯和性格脾气,要融洽相处非常不容易。很多同学不愿交朋友,产生孤僻性格。

四、社会交往的适应性

人对社会的调适离不开友谊的建立与维持。离开原居地就等于离开了原来的朋友、同学、老师以及邻居伙伴和亲族伙伴,这很容易带给他们感情上的失落和孤寂。来到新的城市,需要结交新的朋友,认识新的同学和老师,需要跟新邻居打交道,他们喜欢谁,通过什么渠道交往,怎样交往以及交往结果怎样等等,这些人际关系是否愉悦将会影响到他们对周围环境的适应程度。那么,农村青少年来到城市以后,人际交往情况怎样呢?

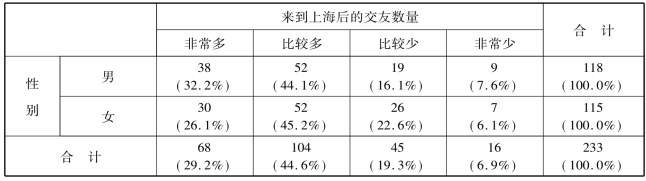

表6-10 农民子女居留上海时间与交友数量的交互分析

表6-10描述了农村青少年进城后的交友状况:大部分人来到上海后,交了很多朋友(74%),其中交了“非常多”朋友的占到29%,认为自己有“比较少”和“非常少”朋友的各占19%和7%。从表6-9相关分析中,可以看出来沪时间越长,结交的朋友越多。来沪1-3年的农民子女有32%的人没有朋友或者朋友很少,而来沪3年以上的则朋友越来越多。交友多少跟性别还有关系,表6-11显示男生交友略多于女生。

表6-11 来沪农民子女的性别与交友数量的交互分析

有26%的人反映同学间经常闹矛盾、打架,男生欺侮女生,大龄学生欺侮小龄学生。经分析,打架现象跟他们所在的学校存在强相关关系,其中某小学的学生反映同学间闹矛盾甚至打架的百分比最大(71%)。因此,虽是普遍现象,但发生频率确实跟学校的管理与教学质量不无关系。另外,是否闹矛盾甚至打架跟他们的教育阶段紧密相关,小学四、五年级打架比例分别为50%、54%,六年级(18%)大幅减少,初一(32%)打架比例大幅升高,初二(29%)、初三(14%)逐渐减少。从数字看来,打架闹矛盾的现象好像和距离升学的远近有关,离升学还早的年级发生频率就高,反之则低。这是否说明他们在没有升学压力下更放纵自己了呢?还是说明学校在没有升学压力下放松了对学生的管理了呢?具体原因有待进一步研究。

农村同学闹矛盾打架现象并不是来到城市以后才有的。实际上,来到城市以后闹矛盾打架现象比农村要少得多。但打架斗殴现象依然是民工子弟学校老师们很是头疼的事情。当然,打架现象一般是男孩子的专利,女生在其中是弱势群体,经常成为被欺侮的对象。

个案:某小学五年级王贾,来自江苏徐州农村。“……我来上海的原因是老家的教育不行,课堂纪律特差,而现在感觉特好。……”

来自安徽阜阳农村的李俊杰,现就读于公办的某小学。他说:“在老家同学们闹得很厉害,经常拉帮结派打群架,上课的时候也很闹,不学习,还逃课,不如现在,班里没有结派打架的事,同学很团结……有些人不爱学习,课堂纪律比较差,老师管不住他们,有时快上课的时候,他们还在闹,现在就没有这种情况。”

同学间闹矛盾,并不影响孩子们之间建立友谊。下面是他们之间的交友情况。

(一)交友范围没有区域障碍,但存在同乡情结

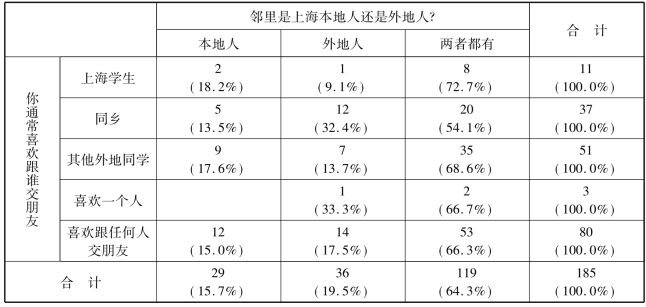

对“通常喜欢跟谁交朋友”的回答中,喜欢跟任何人交朋友的百分比最大,其次是喜欢跟其他外地同伴交朋友。可以看出,进城农民子女交友范围非常广泛,基本没有区域障碍。喜欢跟外地同伴交友的人高达72%。多数人喜欢跟来自不同地域的陌生人打交道,有40%的人表示较容易跟陌生人成为朋友。一般来说,青少年好奇心强、渴望友情,来自不同地域的同伴给彼此带来新鲜感和好奇心,大家谈论各自家乡的特产、风土人情等,交流各自的游戏规则和学习方式等,彼此很容易找到互相感兴趣的话题,容易结下友谊。简易学校给他们结识各地同伴提供了场所和机会,有人之所以愿意在简易学校读书部分原因即基于这种交友倾向。

但也有一部分同学只愿意与同乡交友。表6-12显示,有22%的人只愿意跟老乡交朋友。那么,是什么原因导致他们只跟老乡交友呢?表6-12描述了进城农民家庭交际网络与子女交友状况的相关分析,子女的交友倾向与家庭的交友倾向是一致的,呈强的相关性。即只愿意跟老乡交往的子女,其家庭的主要交往对象也是老乡。这说明进城农民父母对子女的择友意识会产生引导性影响。当然,这只是一个因素,并不能说明原因。只愿意跟老乡交友,往往表现在适应初期。从文化角度讲,基于相同的语言和相似的风俗习惯、地理环境等,选择同乡交友,相对于选择其他地区或者上海地区的人交友,在心理上更容易接受。从客观环境讲,进城农民家庭周围居住的可能都是老乡,很少其他外地人或者上海本地人,农民子女生活的周围老乡比较多,交友当然也是同乡比较多。

表6-12 进城农民家庭交友状况与子女交友状况的相关分析

李姗姗,12岁,是家里的独生女,两年前来自江苏阜林,父母在上海卖水果、糖藕。“我来上海两年,对老家没印象了。但是,在这里我喜欢跟老乡交朋友,不喜欢跟上海人交朋友。我家附近没有上海小朋友,邻居伙伴有老乡。我们班里也有我们老乡。假期没参加什么活动,经常找老乡同学玩。”

(二)主观上愿意与城里人交往,客观上存在“城乡”隔阂

截至调查之日,有74%的农民子女已经来沪两年以上,有64%的人想留在上海生活,有36%认为自己是城里人或者半个城里人,有58%的父母打算长期居住上海。因此,上海作为第二故乡成为多数进城农民子女长期心理归属的地方。这部分人特别希望能够很快融入上海城市,希望结识更多的上海同伴。因此,了解进城农民子女与城里人的交往情况,是研究他们在城市社会适应性的一个重要指标。

但是,表6-12显示进城农民子女愿意跟上海同伴交朋友的极少,只有6%。通过相关分析看出,“经常”跟上海人接触的农民子女,其交往对象基本没有任何限制,跟上海同伴交友比例最高的也是经常跟上海本地人接触的人。表6-13显示,如果邻里都是外地人,他们和上海人交往的机会就很少,喜欢和上海同伴交朋友的也很少,而如果邻里是上海人或者两者兼有,选择跟上海人交友的人就比较多。因此可以推测,因没有更多的机会和上海人接触和交流,从心理产生隔阂、排斥甚至害怕,从而不愿意跟城里人交友。

表6-13 进城农民子女交友状况与其现居地邻里的关系

虽然进城农民子女与上海同伴交往机会不多,但是,我们还是应该看一下他们是怎样看待自己与上海同伴的关系的。经常跟上海本地人发生互动的农民子女中,有72%说上海本地人态度很友好,有23%说上海本地人态度一般,总之,在经常跟上海本地人打交道的人中,有高达95%的外地农民子女对上海本地人没有表示出反感。那么他们之间是否存在互帮互助的友谊呢?经常跟上海同伴交往的人,有95%表示有过互帮互助,其中,51%的人表示上海本地人跟自己经常互相帮助,产生了深厚的友谊。大部分进城农民子女对于上海人的生活习惯和做事风格一般能够接受,证明了上海人与外地人有交往的现实基础。

因此,在主观方面,大部分进城农民子女愿意与上海同伴结成友谊,事实也证明上海同伴与外地农民子女关系可以相处地很好。许多进城农民子女为尽快融入都市都很努力,比如主动学习上海话。但是,在客观上,农民子女与上海同伴交往的机会太少了,这其中必然有很多阻碍因素:一是他们就读的是相对封闭的农民子女学校,学生基本都是外地人;二是居住环境相对封闭,基本不跟城里人交往;三是他们直接或间接感到上海人对外地农民的歧视,从心理上有一定排斥;四是语言障碍使农民子女跟上海本地人无法顺利沟通;五是城市发达的物质文明跟进城农民家庭落后的物质条件的巨大落差,使进城农民子女心理不平衡,自信心不足,导致自我心理隔离;六是农村人际交往所体现的价值观念、行为规范、人际交往准则等与城市家庭子女有所不同。

五、居住环境的适应性

居住环境的适应与否,是生活稳定的一个重要来源。农民子女进入城市后,会遇到居住环境的适应问题。如果居住环境不适合,居住地点的改变就会发生,从而造成生活的不稳定。经常的改变住所,以及对居住环境不满会造成适应过程的减缓和适应障碍。因此,我们选用居住环境改变次数作为生活调适的另一指标。

(一)居住地点更换频繁

受访者家庭,仅有17%没有改变过住所,而有67%改变了,另外还有17%没做回答,不计算在内。由此可以看出,大部分家庭来到上海后改变过居住地。那么,这种居住地改变的频度如何呢?调查发现,有12%改变过1次,有20%改变2次,有16%改变过3次,有19%改变过四次或以上(见表6-14)。由此可见,进城农民进入上海市后,如他们的第一居住所环境无法适应,就会寻求改变。有很多农民家庭因居住所无法适应而不断改变着居住地。

表6-14 进城农民家庭来上海后居住地改变次数

我们有必要了解进城农民子女改变住所的理由。从表6-15的资料,我们发现改变住所的理由包括房屋拆迁、更便宜的房租、工作的变动和方便、不适应以前的居住环境以及因亲戚朋友关系而改变住所。其中,大部分是因为工作地点和工作性质的改变(58%),其次是因为房屋拆迁(30%),再次是因房租便宜、不适应以前的居住环境等等。由此可见,工作不稳定或者工作地点的不断拆迁是他们改变住所的主要原因。不管是工作的改变还是工作地点的拆迁还是居住房屋的拆迁,可以看出进城农民家庭并不是凭自己的主观愿望改变居住地,而是被动的搬迁。调查了解到,有很多人非常希望能够有一份稳定的工作,稳定的家,他们担心子女因为家庭的不断搬迁而耽误了前途。为此,很多人忧虑重重。事实也是这样,家庭不断搬迁,子女不得不经常面临适应新的生活环境和陌生的朋友和邻居,以及就读学校的改变,间接导致孩子学业上的中断,得不到稳定的教学环境,学习成绩下降。他们一直处于不断调适的过程。这个调适过程固然给他们带来些许新奇和刺激,但是居住所的不断搬迁,带来的直接后果就是要不断调整心态适应新的居住环境和邻里,不断适应新老师和新同学。不稳定的生活环境对他们的健康成长和价值观的确立都有不可忽视的影响。

表6-15 进城农民家庭改变住所的理由

(二)居住条件相对恶劣

进城农民子女放学后的主要活动场所往往是家庭,家庭居住环境如果很差,非常不利于他们在城市的成长。进城农民家庭现居地的条件和环境跟原居地发生了很大变化,他们的生活习惯也随之改变。总体而言,他们的居住条件和环境相对城里人来说非常差。多数农民家庭进城的目的是赚钱,且工作收入微薄(个别个体户除外)。因此,他们往往选择便宜的房子租住,不重视居住质量,住房空间狭窄,往往是一家三四口同住一间,没有单独的厨房卫生间,只有生活必须的简单家具。他们的居住地点往往非常集中,被人称作城里的“棚户区”。他们并不重视居住质量的好坏,对居住地的评价也是一般(见表6-16)。但进城农民的子女却不一样,生活在如此简陋和闭塞的居住环境里,找不到自己的独立空间,找不到自信和满足,和城里其他同伴相比,很可能滋生不健康的心理。

表6-16 来沪农民家庭对新居地家庭居住环境的满意度

六、教育环境的适应性

对儿童与青年来讲,学校环境具有特殊的意义。从幼儿园到12年级,每人平均在学校度过14 000小时,如果把学前及大学的时间加起来,总数要达到20 000小时。这段时间不是全部甚至不是主要用在课堂上,大部分时间是“生活”在学校内,包括课堂内外。目前在上海,进城农民子女的教育出现多种就读形式,如公办学校插班就读、单独编班就读、专门的公办民工子弟学校、外地人自己办的简易学校等等。古德兰说过:“每所学校都具有其独特的环境,一个主要的目标是帮助学校形成一个富有生气的环境。学生有权在一个远远超出他们看、触、嗅能力之外的社团中受教育。”学校、老师、同学是青少年社会化过程中的重要影响力量。教育质量的高低、就读学校的稳定与否、师生关系的好坏,同学间的友谊等等对他们的成长是极其重要的影响因素。因此,我们把教育环境作为进城农民子女社会调适的一个指标。

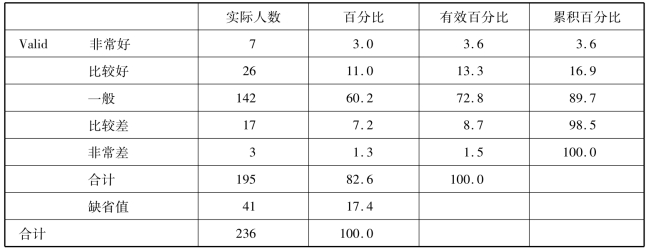

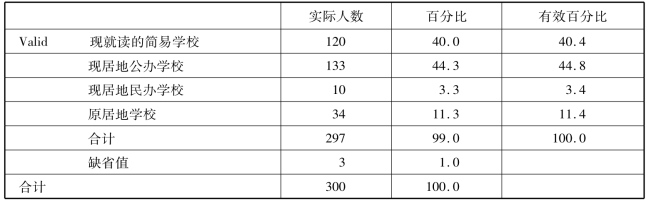

(一)经常改变就读学校,导致学业难以衔接

从乡村迁移到城市,这个过程本身就意味着就学的中断,中途转学是否衔接必然要影响农民子女的适应过程。更换就读学校越多,这种负面影响就越明显。如前所述,来上海后农民子女更换过就读学校的达64%,而因升学更换学校的比例非常低。他们更换学校往往是在毫无心理准备的情况下发生的,比如,有29%是因父母搬家不得不更换就读学校,有25%由于原就读学校拆迁、关闭等,造成学生大规模集体更换学校,有14%由于某些自身原因比如家庭没有继续支付学费的经济能力,不适应原学校的学习环境,不喜欢原来学校的教育方式和教学条件(13%)等原因而主动更换学校。另外,还有一部分从公办学校转移到简易学校,是因为不喜欢跟上海学生一起上学(20%),或者考虑到公办学校无法解决学籍带来的升学问题,或者考虑到上海的公办学校教育内容和考试内容与原居地有所不同,从而给将来的升学带来麻烦等(见表6-17)。这种经常性的更换学校,无疑会导致进城农民子女得不到系统的教育,时常处于陌生的学校环境会转移他们的注意力,影响学习成绩和其他素质的全面培养。

个案:胡晓月,13岁,原来在浦东一所简易学校读小学五年级,因父母搬家而接连换了3所学校。后来爸妈搬家来到普陀区大渡河路上的菜场,很自然的,她又不得不中途辍学跟随父母来到菜场。金沙江路某小学的张老师,以前在浦东教书的时候教过胡晓月,他向笔者转述了胡晓月说给他的话:“我不上学了,爸爸妈妈老是搬来搬去的,没办法上学,现在我在帮妈妈卖菜。”

表6-17 农民子女来沪后改变学校的原因

(二)就读于简易学校,喜忧参半

从表6-18中看出,在不考虑家长意见的情况下,有76%的进城农民子女更加希望在专门的民工子弟学校读书,大大多于选择当地公办学校10%的比例。他们的父母也有40%的比例希望孩子在简易学校读书,仅次于选择公办学校44%的比例(表6-19)。

表6-18 如果不考虑家长的意见,进城农民子女希望就读于哪一类学校

表6-19 进城农民家长最希望子女就读于哪一类学校

我们知道,不管是硬件设施和软件管理方面,当地学校比简易学校有着明显的优势。那么,是什么原因使进城农民家长和子女选择了条件相对简陋的简易学校呢?我们先看看农民子女自己的想法(见表6-20),他们选择此类学校的主要原因首先是习惯了这里的生活,有了浓厚的感情,这里的教学质量好(38%)。其次是这种学校用的是全国教材,可以和农村教材衔接上,便于升学考试。在这里读书的学生都是来自各地的同学,可以广交朋友(17%)。再次是这种学校收费低,专门招收民工子弟,在这里可以找到自信;另外所就读学校离家近(9%)。

表6-20 来沪农民子女选择目前就读的简易学校的原因

个案:在某初中已经读初二的张雪梅,今年16岁,从黑龙江来上海一年多了。爸妈在普陀区做生意,经常跟上海人打交道。采访时她告诉笔者,她来到现在这个学校两个学期了。刚从老家来上海时,是在一个职业学校读夜校,那里都是上海学生。她给笔者讲了她亲眼见到的事情:班里刚刚进来一个和她一样的外地人,可是时间不长,大概两个星期后他就背着书包走了,从此再也没有回到那个学校。原因是班里的上海学生经常肆意地用上海话骂他,以至于他经常哭。随后,张雪梅在那个班级也感到了侮辱,于是随后也离开那个学校。她愤愤地讲道:“我一点都不羡慕上海,也不羡慕上海人,觉得他们素质太差。我听不懂上海话,爸妈都会上海话,可是我不想学,更不想讲。”

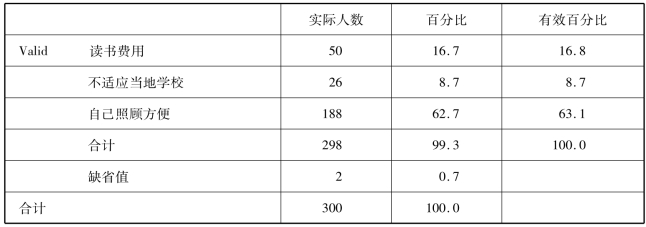

表6-21描述了进城农民家长送孩子到简易学校读书的主要原因,我们看到最多的是由于考虑到孩子在身边照顾方便(63%),由此可知简易学校距离居住地较近是他们选择简易学校的主要原因,其次是考虑到家庭经济能力无法支持孩子就读于公办学校(17%),再次是考虑到子女不适应当地学校的生活(9%)。

表6-21 进城农民将子女送入简易学校就读的主要考虑

不管父母与子女在选择原因上有什么差别,他们都对简易学校“情有独钟”。那么,进城农民子女是怎样适应简易学校的生活的呢?

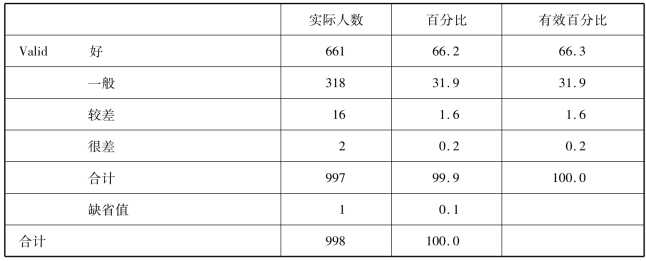

首先,在教学质量和教学管理上,他们的父母对简易学校的满意度,32%的人认为好,55%的人认为一般,认为较差或者很差的有11%(见表6-22)。农民子女对简易学校的满意度排序跟他们的父母有所差别,66%认为好,32%认为一般,相反,认为较差或者很差的仅有2%(见表6-23)。由此可知,农民子女对简易学校教学质量和管理非常满意。这是因为进城农民父母及子女并不是以城市当地学校作为比较对象,而是以原居地农村的学校为参照系,简易学校虽然比不上当地学校,但一定程度上比农村学校要好一些。因此他们对简易学校的满意度均很高,同时也说明进城农民子女比较适应学校的生活。

表6-22 进城农民认为子女就读的简易学校的教学质量与管理

表6-23 进城农民子女认为自己就读的简易学校的教育质量与管理

其次,在教学内容和升学考试方面,简易学校用的是全国教材,便于他们参加升学考试,做到了城乡衔接,使进城农民子女更好地继续学业。农民子女为了适应将来的中考和高考,必须学习全国教材,从而必须选择简易学校。但是,进城农民子女为了升学仍然不得不奔波于城乡之间。显示,进城农民子女不能留在上海的一个主要原因就是必须回老家升学考试,当地学校无法解决他们的异地升学问题,简易学校也没有权力解决异地升学问题。

再次,当地学生与进城农民子女在成长背景、语言以及生活习惯方面差别很大,简易学校给进城农民子女提供了文化调适的过渡空间,使他们在广交朋友的同时,一定程度上减轻了城乡文化差异带给他们的文化压力。调查发现,即使有经济能力交赞助费和借读费的进城农民子女,仍然转学到专门的简易学校,有20%的孩子说改变学校的原因是不喜欢跟上海本地的学生一起上学。

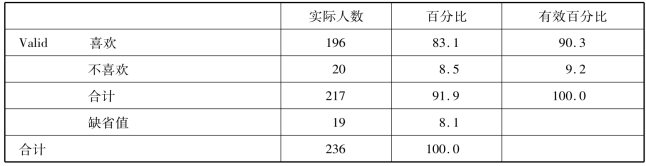

表6-24表明,大部分人(83%)喜欢上课的老师,还有17%表示不喜欢,其中有8%表示有的喜欢有的不喜欢。从他们所在学校来分析,学生对老师的评价跟学校办学质量有关。某小学的学生对老师的喜恶程度比例最高,接近2∶1,另一小学比例为6∶1。而其他两个浦东的简易学校则相对要好的多,学生对老师的喜恶程度比例非常低,只有15∶1和80∶1。由此可知,学生对老师的喜恶可以从一个侧面反映出不同简易学校师资力量和学校管理的差异。反过来说,学校老师对教学和学生的态度会造成学生对学校生活的喜好和厌恶,从而影响学习成绩的好坏以及他们对学校生活的适应程度。

表6-24 来沪农民子女对所在学校老师的感觉

进城农民子女虽然生活在城市或者城郊,但是他们的家庭生活环境和娱乐活动仍然处在一个文化隔阂的亚文化圈里。来自五湖四海的外地农民,文化背景、语言习惯各不相同,给上海带来了多元的文化氛围。但是,中国特殊的户籍制度规定了人的身份,使他们在居住环境和职业性质等方面自然而然的聚集在一起,形塑了外地人共同的文化心态,既不同于农村又不同于城市的具有边缘性质的文化心态。这种亚文化圈给他们提供了精神安慰和支持,他们可以从中找到某些共同的价值标准,面临共同的外部发展环境。生活于这样一种环境里的农民子女同样不可避免地跟城市文化形成一种心理隔阂,“我跟他们不一样”。在公办学校就读的学生,城乡文化对比反差很大,在学习成绩、日常规范、课堂纪律、课间活动等方面不同,很可能给进城农民子女造成精神压力和不适应感,如果调适不成功甚至会出现精神问题,而这种不适往往容易出现在8岁以上来沪孩子身上。本文的一个调查数据显示刚来上海第一个月的感觉,有62%的孩子说不习惯,到调查的时候只有12.4%的人说不习惯。因此,他们需要一个“文化调适”过渡阶段。另外的数据同样证明了简易学校对于一部分进城农民子女在文化适应上的缓冲作用。16%的人喜欢简易学校是因为学校里有来自各个地方的同学,有9%的人说自己在简易学校找到了自信,有38%的人对简易学校的生活产生了浓厚的感情。由此可知,专门招收进城农民子女的简易学校迎合了这种文化心态,大家都是来自不同省份的,大部分都是农村背景,父母的收入也都相近,没有上海学生与外地学生数量上的绝对对比产生的歧视感和孤独感以及文化的鲜明排斥。

个案:徐浩,13岁,读初一。他来到上海后,因为升级换了两次学校。

“我非常喜欢现在的学校和老师,因为在这种学校可以和外地同学很好地交往,在本地学校,当地的学生嘲笑你是外地学生,叫谁也受不了,这个学校的老师教书也认真,我在这里找到了快乐,这里有我很多朋友,我不想离开他们。”

虽然如此,任何事物都有相反的一面,不管是私人办学还是政府办学的民工子弟学校,对进城农民子女的未来发展都有一定的消极影响。简易学校本身的特性,使学校氛围以及学生始终处于与城市文化隔阂状态,一定程度上减缓了进城农民子女融入都市生活的速度,简易学校反倒成了进城农民子女融入城市的障碍。相反,因为异质性的增加会提高群际交往的可能性,在公办学校读书可以增加农民子女与城市子女的接触机会。不过,由于公办学校大部分是城市本地孩子,进城农民子女不管是插班就读还是单独编班就读,在数量上只能是少数,两个群体中的较大群体会比较小群体更不屑于与对方进行交往,所以,进城农民子女在公办学校容易产生孤独感和排斥感。

还有个别简易学校是非法黑校,管理松软,师资薄弱,教学质量和教学管理令人堪忧。这种学校目前半遮半掩地分布于上海市的各个区。一位某简易学校的初中英语老师,向笔者讲述了他的教学感受,“我是初中的英语老师,我所在的学校初一、初二各一个班级,没有初三,初中的英语全部由我带。当我接手初中课程时,我看到他们以前的成绩相当不错。可是我一上课才发现他们是在听天书,单元测验一塌糊涂,竟只有一人及格。我对他们的成绩怀疑了,后来从学生口中得知,他们所谓的成绩全部都是假的,有的开卷考试,有的则不考试。实际上,班里学生英语成绩最高分只有52分。而五十几个人的班级,只有三五个人能够勉强听懂上课,其他人则在座位上无所事事。”

(三)缺乏必要的、科学的家庭教育

孩子青少年阶段的重要他人可能转移到同伴,但是,家庭父母仍然对他们的社会化起到重要的影响。进城农民家庭虽然对孩子的教育有了前所未有的重视,但是由于各方面主客观原因,他们未能给子女一个好的家庭教育环境。进城农民很少有时间教育子女,甚至聊天的时间都很少。有的父母本身文化水平不如孩子高,对于指导子女显得力不从心。有的父母对子女的教育方式缺乏科学认识。这些都无形当中加大了进城农民子女的教育难度,减慢了他们融入都市生活的速度。我们可以从下面的生活片断了解进城农民父母的家庭教育方式:

个案:在某小学,初一的几位同学发生打架斗殴事件。校长通知几位当事人的家长,到学校来领回自己的孩子。学生唐健华的父亲,得知孩子打架后,非常气愤和激动,颤抖着声音告诉老师:“我打两份工,一份白班,一份夜班,每天只休息几个小时。拼死拼活地累,为的就是孩子将来有出息。可是……”学生卢加亮的母亲,正患着阑尾炎,忍着疼痛来到学校。由于疼痛,在楼梯处摔了一跤,来不及拍去身上的灰尘来到办公室。看到儿子什么话也没说……流起了眼泪。她的阑尾炎一直没有治疗,听她说在上海治疗需要花几千块钱,而自己没有那么多钱,只好等到回老家后再治。学生雷自顺的母亲,见到校长后矢口否认她的孩子会打架,她怎么也不认为自己的孩子会打架斗殴。后来老师把她儿子以前每次在学校犯错误后自己写的记录拿出来给她看后,她才不再争辩。其他几位同学的家长来到学校的时候,有的还没有换下工作服,有的则满身灰尘,有的则是满身油腻,在他们身上无不透露着生活的艰辛以及对孩子的期望和无奈。

七、自我定位的适应性

表6-25描述了农民子女进城后的变化:变化最显著的是认识的人比原居地多了,胆子大了,更加独立,见识广了;其次是语言发生了变化,逐渐学会讲普通话,有人还能听懂上海话;然后是逐渐接近城里人的生活方式,习惯上海人的生活,穿着也时尚起来;再次是娱乐方式变得丰富多样;最后是烦恼和看不惯的事情也多了。

表6-25 农民子女进城后发生了哪些方面的变化

(一)行为或生活方式逐渐都市化

都市生活的最大特点就是经常跟陌生人打交道,交往频率高,接收信息量增加。人们每天都要处理大量的复杂信息,都市对人的信息处理能力和人际交往能力有比较高的要求。因此,都市人的交往很难投入全部人格和感情,人际交往准则不是以人为本,而是以事为本。进城农民子女生活在城市,经常跟陌生人打交道,且多数农民子女喜欢并容易跟陌生人交朋友,都市生活锻炼了他们适应人际交往和处理信息的能力。但是他们毕竟不适应都市人际交往规则和人际互动环境,不适应处理千变万化的信息,与人交往的能力需要进一步提高。

行为方式都市化的另外一个表现就是语言上的适应。国际化都市上海,充斥着各种方言,给交流和沟通带来麻烦。农民子女年龄小,学习语言比较容易,因此,他们的普通话水平往往比父母要好得多,接受上海本地方言也比较快。有些人已经能够听懂上海话,甚至还会说。不管是普通话的提高还是上海话的提高,都有助于他们适应都市生活。

不仅如此,生活习惯也开始跟上海本地人没有多少区别,只是经济条件相对差一些。在吃饭、穿衣、消费、居住、卫生、讲话、娱乐等等方面,逐渐接近上海本地人的生活方式和行为方式,原居地农村的某些生活习惯则逐渐减少。特别是他们见识广了,兴趣爱好和娱乐方式变得丰富多彩,穿着也追逐前卫和时尚,胆子大了,性格变得开朗了。这些特点跟农村孩子有了显著区别,农民子女开始有意无意地融入都市文化中。

个案:洪素伟,11岁,五年级,江苏滨海人。“1992年我跟哥哥一起来上海,已经有10年了。父母来上海7年了,爸爸是清洁工,妈妈是保姆,姐姐23岁,已经工作了。我的老家没有亲戚,对老家没什么印象了。刚开始来的时候,不会讲普通话。与上海小朋友玩,大概两个星期后,我就会说普通话了。我们的数学老师普通话很差,总是用上海话讲课,我听不懂。我有种被人看不起的感觉,我喜欢跟善良的孩子交朋友……我现在跟以前相比有点小脾气,不像以前那么听话了。”

(二)身份认同混乱,自我定位模糊

农民子女来到城市,与父母一起在城市生活和学习,他们有的刚来了一年,有的已经来了十几年,可是制度上他们仍然不属于生活的城市,没有户口,没有城市孩子所能拥有的各种权利。由于身份认同和归属感是影响其适应都市生活的一个内在因素,所以,我们设计了身份认同作为衡量他们适应都市生活程度的指标。

“你来上海这么长时间了,你认为自己是农村人还是城市人?”229位回答问题的人中,说不清自己到底属于农村人还是城市人的比例最高,其次是认为自己是半个城里人,接着是认为自己是农村人,认为自己是城里人的比例最低。总之,自我定位模糊的比例高达65%。

由表6-26分析,来上海时间越长,身份认同越倾向于城里人,但相关系数并不显著。说明影响其身份认同的因素是多方面的。由表6-27可以看到,对自身身份定位模糊的因素因人而异,但其中一个共同因素就是他们把自己生活的城市当成了他们事实上的家乡。这种认识跟其他方面的认识产生矛盾,在此矛盾基础上产生了各种身份认同上的差别。有的是因为生活在城市与家庭条件和自己的学习条件不如城里人之间的矛盾;有的是因为生活在城市与不会说上海话之间的矛盾;有的则是因为生活在城市与没有城市户口之间的矛盾,诸如此类的矛盾造成他们身份认同上的摇摆不定和模棱两可。那些认为自己是半个城里人的理由,有的是因为生活在城市,并且会说上海本地话,事实上是城里人了,却是农村出身;有的是因为生活方式跟上海本地人没有什么区别;有的则是从上海人对自己的态度来看,上海人已经不把自己看作外地人;等等。由此可知,身份认同的模糊性的前提是他们生活居住地在城市而不是乡村,而会不会说上海话,生活方式是否都市化,上海人是否排斥是他们判断自己是否城里人的主要原因,而以城市户口为判断指标的只是少数。

表6-26 进城农民子女对自身是城市人还是农村人的定位与来沪时间的交叉分析

表6-27 进城农民子女对自身身份定位的因素分析

个案:今年16岁的王开强,1年前从安徽六安市金安区来到上海长宁区。当被问及自己怎么看待自己的身份时,他说:“我也说不清自己到底算农村人还是城市人,因为家乡没有人照顾自己,我4岁跟父母来到上海,9岁不得不又回到家乡上学,小学毕业后又来上海读初一,现在一直跟父母在一起生活。我习惯了这里的生活,不想再回家乡了。可是,我最烦恼的事是上完初三是回老家寄居别人家,还是放弃念书的机会。”

4年前从安徽霍丘县来到上海的王婷婷,告诉笔者自己算得上半个城里人,因为“我生下来在农村住了几年,等到7岁上学的时候,我来到城里生活,一直到现在。所以,我觉得我是半个城里人。”

杨政,2年前从安徽寿县来到上海浦东,他表示非常喜欢上海的生活。“我认为自己是半个城里人,因为这里我们使用的生活用具比家乡发达多了,还有我们吃的大米和菜等等也都好多了。这里的条件比家乡好,已经习惯这里的生活了。”

那些明确判断自己是农村人的理由主要是出身农村,对农村怀有特殊的感情;此外是他们强烈感受到城市人对外地农村人的歧视,自我感觉不能融入城市,“跟城里人不一样”,甚至对城里人产生反感情绪。调查发现,进城农民父母48%的人表示受到过上海人的歧视。因此,我们可以猜测他们除了自身感受以外,不能排除间接受到家庭父母观念的影响。

个案:今年12岁的王琳,从安徽无为县来到上海已经5年了,可是她仍然认为自己是农村人。“我家是种地的,虽然我在上海生活了很长时间,但是我一点也不喜欢上海,特别是有些上海人看不起家乡人。而且老家还有外公、外婆和妹妹,还有老师。在家乡可以考高中,这里不行。”

李晓霞,13岁,2年前从四川重庆农村来到上海浦东。她非常明确地告诉笔者:“我生在农村,那里永远是我的家乡,虽然我现在在上海,但也不能代表就是城里人。再说,老家有我的外婆外公,我从小跟他们生活在一起,非常想念他们。这里的空气不好,环境不好,车子太多,容易出事故。我不愿意留在上海,想念老家的朋友和同乡。”

项晔,女,11岁,从安徽萧县老家来上海一年半了,现在已经习惯了城里人的生活,不想回老家了,但是她仍然认为自己是农村人。“我们每天都说老家话,不会说上海话,不经常跟城里人来往。再说,城里人说话听不清楚说什么,没有几个伙伴跟自己玩。所以,我觉得我是农村人,不是城里人。”

那些明确判断自己是城市人的理由主要是习惯了城市生活,各种价值观念和行为方式跟城里人没有什么差别,而是否有城市户口则不是主要因素。

个案:老家在河南潢洲县农村的王洋洋,男,11岁,已经来上海5年半了,现在已经非常习惯上海的生活。他告诉笔者:“我已经来上海快6年了,已经习惯了城里人的生活方式,再回老家就不习惯了。再说,我老家的房子也有城里的。所以,我认为自己已经是城里人了。暑假里我还参加了电脑培训班,跟城里孩子一样。不过,我的学习不如城里孩子的好,也不知道初中毕业后高中在哪里读,这是我最苦恼的事。”

总之,有无城市户口,来沪时间长短,农村的生活习惯和思想观念等都不是主要因素。而是否适应都市生活方式,在语言、习惯、观念、行为方式等方面是否真正融入城市生活,是否被城市人真正接纳以及不断流转于城乡之间,居无定所等则是他们判断自我身份的主要因素。同时,家庭父母的思想观念无时无刻不在影响着他们都自身和周围事物的看法。总之,无法弄清自己的身份定位,无法确定自己的归属,很可能影响他们适应都市生活的程度。

八、适应性的发展过程

农民子女进城后,为适应新环境的要求,他们的生活会有适当的改变和安排。生活的改变和安排会反映他们在都市环境里的适应程度。不管怎样,他们的初期适应是重要的,一旦适应,再改变不是那么容易。因此,我们在探讨了不同方面的适应性之后民,再从过程角度来分析和探讨农民子女进城后生活适应性的发展过程。

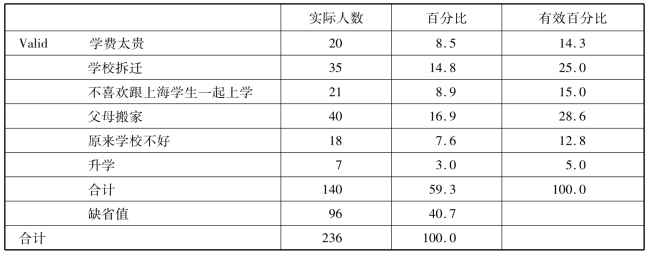

(一)进城初期的适应性

农民子女进城初期(第一个月)生活的适应程度可从表6-28的资料来分析。除了有4%的人出生于上海或者很小的时候就在上海生活,已经不记得当时的情况和感受外,另外一部分进城农民子女,在生活上感觉习惯者有32%,其中非常习惯者有1%。相反的,有64%感觉生疏不习惯,其中非常生疏不习惯的有7%。由此可知,进城农民子女多数在第一个月的生活中有某种生疏寂寞不习惯的感觉。

表6-28 进城农民子女来沪适应程度及其改变过程

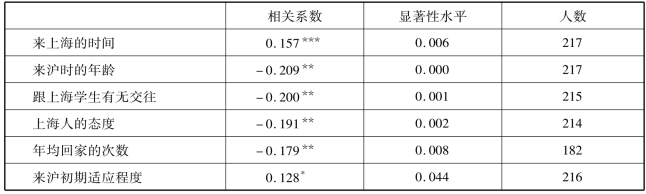

进城农民子女初期适应程度是个人特征与新环境相互作用的结果。表6-29反映了来沪时的年龄跟初期适应程度成强的负相关关系,即来沪时的年龄越大,初期适应程度就越差。跟上海人交往越频繁,关系越好,初期适应性就好。家庭收入越好、父母在居留上海时间越久,家庭居住环境越好,进城农民子女的初期适应性就越好,但相关性较弱。其他因素诸如进城农民子女的性别、来沪原因、居留原居地时间、随同来沪家庭成员(兄弟姐妹、祖父母、亲戚等)、邻居、原居地区划和城市化水平等因素与初期适应程度相关关系非常弱,甚至没有直接关系。

表6-29 进城农民子女初期适应程度相关因素分析

个案:13岁的王贾,来沪半年,独生子。“因为老家的教育质量很差,课堂纪律差,所以父母让自己来上海读书。刚来的时候,感觉上海车子太多,比较吵。喝水感觉不习惯。玩的游戏不一样了,篮球不能打了,只能呆在家里看电视,感觉比较闷。现在有些适应了。”

13岁的李俊杰,安徽阜阳农村人,父母在上海做水果生意。幼儿园在大连读的,小学一到四年级在老家读的,后来到上海的某小学读五年级。学校拆迁后,师生都搬到新的小学。“在老家时,父亲经常劝我来上海,说上海的学校好,上海比家干净,便跟父亲来上海了。刚来,学习成绩跟不上,父亲帮我补课,很快就跟上了。刚来上海时,内心比较害怕,对什么事情感到很新奇。先认识几个邻居家的小朋友,他们都是安徽的,我们玩的很好,一直到现在都是很铁的朋友。幸亏有他们,我开始不那么害怕了,现在很适应上海的生活。在这里,我的学习成绩提高很快。刚来上海时,我的英语考了零分,到现在75分。”

(二)适应性的快速增长

进城农民子女来上海后的适应性会随时间而加快。有82%的人表示已经习惯上海的生活,其中非常习惯的有57%。相反地,仅有少数的农民子女(11%)仍有不习惯的感觉,其中非常不习惯的仅有3%。显然地,在上海进城农民子女的适应程度是与日俱增的。

那么,是什么因素推动进城农民子女适应性的加快呢?资料显示,进城一段时间后适应性的快速增长与来上海的时间、初期适应性、来沪时的年龄、与本地人的交往情况、回老家的次数等成强正相关关系。进城农民子女来上海初期有良好的适应状态,来上海时间越长,与上海人的关系越密切、初来上海时的年龄越小、回家次数越少,他们随后适应性就越好。另外,随后的适应性还与他们的年龄、随同来沪的兄弟姐妹数、父母来上海的时间、交友状况等因素成弱正相关关系,即目前年龄大的学生较多地反映适应性稍差;父母居留上海的时间越久,交的朋友越多,适应性就越好(见表6-30)。

个案:李姗姗,今年12岁,独生女,江苏阜林人。“以前我由外婆照顾,因为外婆去世了,便跟爸爸来到上海。来上海两年,已经对老家没印象了。爸爸和妈妈在上海卖水果,刚刚来上海的时候,感觉很陌生,这里跟老家太不一样了。这里有高楼,宽阔的柏油马路,路上到处是车辆,但是,我喜欢这里,很快就适应了。”

表6-30 进城农民子女目前适应程度相关因素分析

(三)适应性的阶段性波动

进城农民子女在上海的适应性是一种渐进的过程。进城农民子女在初期非常不习惯者有12.5%转变为有点不习惯,43.8%有点习惯及31.3%非常习惯,而有12.5%没有适应的进展。进城农民子女在初期有点不习惯者有30.8%转变为有点习惯及60.8%非常习惯,而有8.4%没有适应的进展。进城农民子女在初期有点习惯者,有71.6%转变为非常习惯,而有14.9%没有适应的进展,还有13.4%由有点习惯转变为不习惯。最后,进城农民子女初期适应非常习惯者有33.3%仍然保持原状况而无改变,而有16.7%转变为非常不习惯及33.3%有点习惯。这些数字暗示了进城农民子女适应性的进展两个特点:其一,随后适应的进展会因初期适应程度的不同而有不同。初期适应程度低者,随后适应会快速进展,而初期有高度适应者,随后适应的进展会较为缓慢。其二,初期建立的良好适应有一部分会继续维持并发挥作用,但是仍然存在较大比例由习惯转为不习惯者,因此,进城农民子女的初期适应程度是影响其随后适应进展的重要因素,但不是唯一因素。由习惯转为不习惯者可能的原因有多种,家庭的频繁迁移,相对恶劣的居住环境和居住条件、学习环境和学习条件,父母不稳定的职业以及较差的家庭经济条件,以及与此有关的跟上海本地人交往的频率和上海人对他们的态度等都可能导致进城农民子女由初期的比较适应转变为不适应。因此,他们初期的适应是很容易改变的。

(四)适应过程中遇到的困难

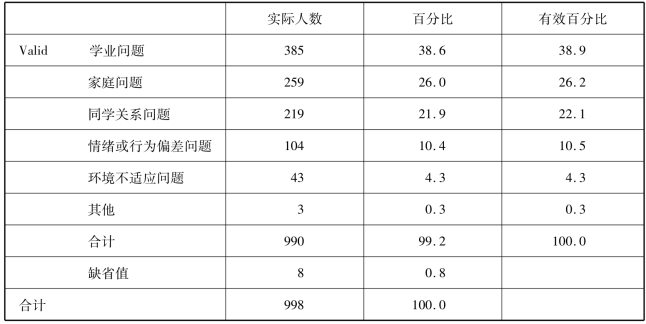

在适应过程中,进城农民子女仍然普遍存在共同担心的问题。在调查了51所简易学校后,得到的比例是,学业问题是他们最担心的问题(占40%);其次是家庭问题(26%)、同学关系问题(22%);接着是情绪和行为偏差问题占有一定比例(11%)以及环境不适应问题等(表6-31)。

表6-31 进城农民子女当前最担心出现的问题

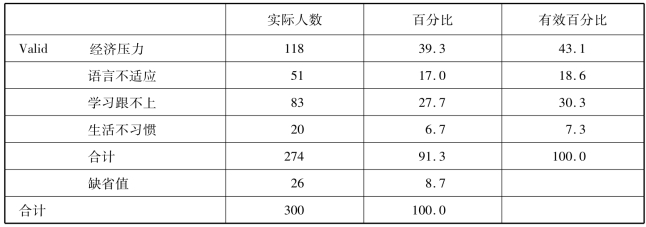

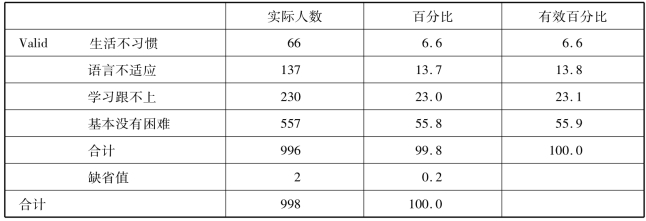

通过他们的父母了解到,父母认为子女在城里读书的最大困难是家庭贫困给孩子教育造成的压力,其次是学习跟不上,再次是语言不适应,最后是生活不习惯(见表6-32)。而子女认为自己在城里读书的最大困难,首先是学习成绩跟不上,其次是语言不适应,最后是生活不习惯(见表6-33)。这跟父母担心的问题顺序大体一致,可见学习和家庭经济问题是他们最为忧虑的问题,并且这两个方面互相影响。农民父母迫切希望有社会团体向其子女提供学习上的帮助(71%),其次是教育费用上提供支持(16%)。

表6-32 进城农民认为子女在上海读书面临的最大困难

表6-33 进城农民子女认为自己在上海读书面临的最大困难

个案:今年13岁的谢星星,女,从安徽肥东县农村老家来上海一年多了,她非常喜欢这里的老师和同学,但是她每天都为自己能否继续读书提心吊胆。“我总是害怕自己不能再念书了,因为学习需要的东西父母买不起,我的学习给家庭造成了很大负担,爸爸妈妈赚钱还要还债。我希望有机会读书,好好学习,早点能打工为父母减轻负担。”

总之,进城农民的子女在城市的适应性既不像有些人担心的那样困难,也不是像另一些人所认为的那样容易。作为新生代,他们与父母辈有相同性,也有差异性。他们中的大多数都能够很快适应城市生活,但受到各种条件的限制,他们的适应性可能会有波动。他们可能很多容易适应城市,但不一定适应城里人。他们在心理上盼望能够尽快融入城市,但却受到各种制度的制约。因此,要提高进城农民子女的城市适应性,既要靠他们自身的努力,更要靠整个社会为他们创造条件。

【注释】

[1]根据2000年人口普查资料,全国现住地与户口登记地不一致的有14 439万人。其中跨省的有4 242万人,省内的有10 197万人。在省内不一致的人口中,有2 332万人是市区内人户分离的。市区内人户分离人口,主要是在城区范围内,因城市改造拆迁搬家、择校入学、婚嫁等原因居住在一个街道而户口寄挂在其他街道的人,这种人,并不是真正意义上的流动人口。所以,在考察流动人口时,应扣除这部分人。由此计算出,全国流动人口为12 107万。本章使用的数据,除特别说明的以外,均来自于第五次人口普查的数据公报。

[2]张庆五:“中国流动人口现状”,《当代亚太》1998年第7期。

[3]刘应杰:“透析流动人口促进社会稳定——我国流动人口问题的现状与对策”,《中央社会主义学院学报》1999年第3期。

[4]于真、许得琦著:《调查研究知识手册》,工人出版社1987年版。

[5]Start Oskamp(1984)Applied Psychology,Prentice_hall,Inc.

[6]李明欢:“20世纪西方国际移民理论”,《社会学》2001年第3期。

[7]2001年《中国统计年鉴》。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。