首先,不是从信仰,而是由玄理方面入手辨析法相唯识宗义,势必涉及佛法与哲学的关系。然而,太虚认为,这既是问题,又不是问题。此事于常人“似无研究之必要”,而“乐道探玄之士”,“必欲照澈宇宙之谜以为快”,却又“各执一端以衡量佛法”,在学界“争论不已”,于是也就成了问题。他的意思就是:因有了争论,就产生了问题。他说,内院之欧阳“以佛法为非宗教、非哲学;章太炎居士则谓佛法是哲学;北大教授梁漱溟亦曾持此说以拟议佛法”,于是太虚认为自己“身处佛化之中,责任所在”,佛法与哲学的关系,也就“不得不辨”(33)了。

大概与此有关,太虚除论佛法、倡佛教革新运动及社交酬对之外,还有大量有关哲学、科学哲学的论述。他采取中国传统学术的格义之法,以哲学为中华所云之“道”,并藉中西合璧之思维,展开对哲学的论说,他强调哲学:

要以说明宇宙现象之实体——亦曰实在,或曰本体——建立自他生化之常性,谓之曰哲学耳。前句成实相论——即宇宙论,后句成神我论——即灵魂论,与数论所云神我亦稍异。亦可由前句解决世界观问题而成世界观,由后句解决人生观问题而成人生观……依佛典言之,则前句为意识妄想分别之达磨我见,后句为意识妄想分别之补特伽罗我见。从达磨我见而计之,则乾坤——亦曰质力——不灭而实在有物;从补特伽罗我见而计之,则品类流行而常持有神,皆属乎遍计所执自性者也。(34)

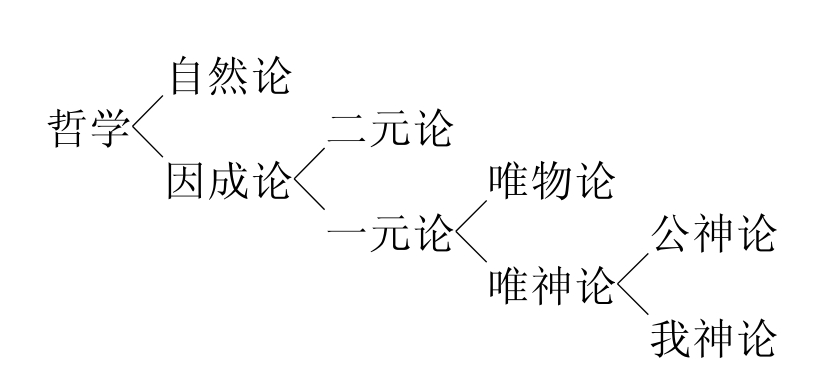

由上述论说可知,太虚显然是以佛家的思维辨析哲学的。这里他既肯定了哲学向外探索宇宙本源的本体论,以及向内追寻自我的人生观(单纯的灵魂论不足以构成人生观,这里太虚之论显然有思维上的缺陷)的性质,同时又以佛家,特别是法相宗的三性之说贬抑哲学终归还是遍计所执之妄见。基于此,他将哲学分类如次,尽管他说这是学术界的普遍分类法。

太虚还就方法论将哲学分为本体论、知识论和行为论三种。其意之所在,就是要说明,“哲学之基础完全建于推论玄想之上,非有实际之证验”(35),尽管其“要知宇宙真相本体之出发点,与佛学之求正觉法界不无相同,但哲学家卒难确知宇宙之真相本体,或计之为一元、多元、无元等。思维筹度,遽执为当,不知此模背言床,抚胸言地之徒,或差胜于捏尾言绳者之一,而所见较广者则有之;然以此瞎子之所摸得者,较彼明眼人之亲见全象,活动自如,仍回然不同也”。他用瞎子摸象比喻哲学,认为哲学家虽然“欲发明宇宙之本体”,但“太无方法,遂致不能达到”。于是,哲学便成了:“在迷执觉。”佛法则不然,它是“遍觉此宇宙万有之真实性相”的“无上正觉”,(36)“乃从证智流出之教”,故“可起而行,可行而证”,(37)哲学家无法达到的本体的境界,在佛家则易如反掌。所以他称佛法“从觉化迷”。从觉化迷与在迷执觉的区别,佛法与哲学的高下似乎判若云泥。太虚的意思是,无论将哲学如何分类,都无法囊括佛学,因此哲学非佛法,佛法也就远在哲学之上了。

不仅如此,太虚还从哲学发生、发展的历史,深入比较哲学、科学、宗教之同异,由是进一步说明哲学不逮佛学之甚。他说:

宗、哲、科三部之中,其主要之工具,厥维知识,而在古昔哲人从无专究知识之学。盖以能知之知识,或属之物,别无知识;或属之神,而神实非人智之所能拟议;此殆为哲学与宗教、科学相混未分之故也。其后哲学离宗教而独立,且进而排斥宗教之神,于是哲学之职务亦渐缩小,而但为宇宙之说明,及本体之探讨,而神论则付之宗教矣……近代科学发达,凡天文、物理、生物、人事之学,日渐分离独立而为一科一科之学科。所分愈多,哲学之领域亦愈窄……宇宙万有现象之阐明,则科学负其全责矣。至是,哲学所事,不过取科学之原理,总合之,联缀之而加以条贯,施以统系之表述耳。所以,宇宙万有现象论,亦转属于科学旗帜之下,而其真确之知识,亦在彼不在此也。

尤其至晚近,科学进一步发展,哲学家如柏格森、罗素、欧根之辈,“率多依科学所得而立哲学之基础”,“以说明一家之哲学者是”。他们的依据又不外生物、数学、物理等科学之范围,自然比科学要浅薄,也不过是一些常识罢了。因此他的结论就是:

科学则差强人意,凡物之不可目睹者,则有显微镜以窥其微,望远镜以穷其远,非若哲学者对于高深玄远之理,专持常识以施其推论,一一以理想出之也。故其于大地之起源,列星之轮转,与夫生物之存没等等终无以与吾人适当之答复。可见哲学之基础完全建于推论玄想之上,非有实际证验,故与科学较已望尘莫及,遑论乎佛学!

依太虚之见,哲学作为知识的探讨,虽然与科学、宗教并无二致,但随着学术的发展,学科分工愈来愈细,神论付诸宗教,宇宙万有之探讨皆归诸科学。近代哲学家虽藉科学成果论说其玄远之学,但所持科学知识实在是科学家之余唾,科学尚不足以承担此任,哲学也就只能作“不可知论”,而兴无可奈何的“望玄之叹”,“哲学之血胤亦岌岌乎不保朝夕”了。(38)依此推论,尚有一点道理,但其以哲学不及科学,因此更不如佛学,采用的则是圣言量而非比量,不仅不合理性,而且尤其不合常识,而教人感到困惑。不过,这也正是太虚治学的特点:从心所欲——能以逻辑阐明者层层推论,不符己意者则依佛理,实际上是以己意说之,或许,佛家高妙之处也正在此。

至于宗教,太虚认为,无论高下,“皆有修证所获之特别境地”。从这个意义上讲,太虚似乎同意佛教也是宗教,但却是最高的宗教。既然哲学非佛法,那么,宗教哲学自然也就难以企及佛法。他指出:“宗教哲学根据因果律,以为人类万物世界都是果,都有产生的原因……如地球百物之有成住坏空,起落兴谢。”但同时又认为,“在这起灭与变动不息之中”,“另有不变永久的东西,在背后主宰这世界而创造这世界”,从而发明“他们认为登峰造极的崇拜对象”,即神,或者上帝。据此,太虚带有批判性地指出:倘若这种无始无终,恒久不变,创造万物的主因存在的话,那么,“亦应从原因产生”,如果不存在,“何能产生这世界万物”。所以他说:“上帝可产一切,一切不能产生上帝”,首先就破坏了宗教哲学自己确立的因果律,就“好像旅行到中途便走不通了”(39)。可见尊奉这种因果律的宗教哲学,与因缘生法的佛学相比,显然差之毫厘,谬以千里了。

为了阐明佛法与哲学的高下,他还就梁漱溟、张东荪东西哲学观,对中、西、印哲学作了认真的比较。他说,梁君“以为佛家哲学太高,若在现时提倡者,唯有少数人受其利益,反致引多数人昏然以迷信鬼神”,而“主张适宜于今后之学说,非采取中国者不为功”;张君认为“佛家之实证,仅为自身之受用,无流传后世及与他人共享之益……所以取西洋理智,为今后社会之救星”。在他看来,二君皆“未见佛教之大全,故望望然去而之于中国,之于西洋,而卒莫知所归”。

由本体论或宇宙观、知识论、行为论或人生观三个范畴,太虚对西方、中国和印度哲学进行了分析与比较。从本体论上看,它们分别是有形、气和神的本体;就知识论而言,则有数理、情理和心理之别;以行为论划分,便是神对物、人对人与物对神的不同。太虚指明:“西洋哲学并无所谓唯心者,而仅有观念论与实在论之两派”,“要旨在说明宇宙之本体为有形质之物”。希腊哲学之初始,近于印度顺世外道之唯物论,后起之实在论着重物的“自相”,观念论着眼点在于物的共相。至近代休谟、柏(今译贝)克莱、罗素的唯感觉论,始近似唯心论,与法相宗前五识的唯识论相似。“至詹姆士纯经验之意识流,始近乎第六识之唯识论。叔本华之盲目意志及柏格森之生命流,始近乎第七识之唯识论。”也就是说,西方的本体论,始终没有达到唯识学第八识的高度,而停留在现象的辨析。中国哲学以气为本体,“不出阴阳发生感应而分裂以成之也”。印度哲学之本体则是不可思议之神,因而承认神的独立存在,但是其“见闻莫及而推理亦不可证之”,“非用修持方便以冀还归此不思议之神不可也”。

以知识论言之,西方实以数理“推求事事物物”,“最有明确固定而不变之性质”,但于本体探讨却显得无能为力。中国知识论“以情洁情”,“舍情而外,无所谓理”,“由尽人之性至于尽物之性,则其推之宇宙本体,适成难以捉摸之气矣”。印度哲学以心观心的知识论,虽近佛法,但执一实我,与佛法高下有别。

在行为论方面,西洋以“神对物”之人生观“造成支配之权利阶级”,由是“致常陷于‘神抗物’、‘物抗神’之阶级争斗途径”。在中国则是“人对人”的,“天地人物互相调剂而各得其所宜”。印度的人生观念则不如中国特别重视人的本身,“而夷视人类为一切动物中之一类”。

上述比较显然意在说明,中、西、印哲学虽各有殊胜,但难免偏颇。佛法的高妙之处正在于:

从行为论以言之,佛教谓众生皆可成佛,能有“物对神”向上之利,而无其执迷之弊;若菩萨苦乐同情能有“人对人”亲和之利,而无其庸俗之弊;佛陀大愿度生,能有“神对物”勇决之利,而无其暴害之弊。更从知识论与本体论以言之,解行智之推理观察,于色等法及不相应行法,悉能普遍精细而审虑之,有西洋理智之胜而不滞形数;后得智之如量施设,有中国感情之妙而不拘气习;根本智之称性亲证,有印度定慧之德而不落神秘。总而言之,佛教能摄西洋、中国、印度之长而去其短,及为其所不及者。

佛法高于哲学其言之凿凿,无须解释已经非常明确了。他还另制一图表,分人生为自凡人而进及种姓、胜解、加行、通达、修习和究竟六位(或七位),并指明与中、西、印哲学的关系(表略)。他说:以凡夫之见而言,统统离佛法甚远;“自其各有特点之相似言,则中国哲学于种姓位尤近之,西洋哲学于胜解位,印度哲学于通达位”,自然只有佛法才能达到最高的,当然也是至善的究竟位。所以他说:“梁君不须改佛以从儒,但修大乘菩萨之种姓行可也。张君不必虑佛教无共享堆积之理智,求之大乘菩萨之胜解慧亦可得也。”(40)简单地说,就是佛法具所有哲学之长,而无其短,求最佳之生存环境,舍佛法而无他。

不过,太虚同样采取发展眼光看待哲学,他认为哲学发展至近代,越来越逼近佛学。柏烈雷(大概指贝克莱)与怀德海便是其中佼佼者。他说:“柏烈雷与宗通”,其“所云实体——贺麟、谢幼伟二君译太极——以系统性、无对性、心理性之三种特性说明之”。并指出,系统性即佛法中的“常”和“遍”,无对性则含不二、绝待及无分别。所谓“感觉的经验即实体”的心理性,“则直指现量性境为实体耳,此似宗门之直指心性。”简而言之,柏氏实体论与禅的观念近似。怀德海的法界观,视“宇宙为一‘多元的有机体’,每一元皆为一‘现实事素’,每一‘现实事素’摄一切且入一切,与所谓‘事事无碍法界观’甚相似。”(41)也就是说,怀氏理念与华严相类同。同时他还进一步说明,如柏氏以上帝为有限之说,与佛家因缘生法的思路尤为接近。

上述由性质、历史、中西印比较以及哲学发展之趋势一系列阐释,在在皆显示哲学非佛法,而佛法高于哲学的宗教家言。仅此尚不足以说明太虚以佛学为根基的思维体系,不足以显示佛法统摄一切的逻辑关系,所以他继续深入,断言:

哲学之非佛法审矣,但佛法未尝不可以包哲学。何则?佛法之徒,依佛圣教推究其深义阐明其玄理,皆由思维比度而成高深学理,此盖首依比量之智以讲明学理,略同哲学之性质;而由理起行,则又非哲学之事也。

这里他说的不只是高于哲学,而是包容哲学,当然,只有高,才能包,但仅以思维比度,即佛说比量的方法相同,断然言佛法包容哲学,又何尝不可谓之哲学包容佛法呢?这显然是太虚我向思维的结果。前述佛法高于哲学的辩说无疑也存在同样的问题,太虚缺乏哲学家思辨的素质于此可见一斑。不过,用来说明他的哲学思想,即哲学非佛法,佛法包哲学,则是显而易见的。下面这句话应当说是他的由衷之言:

总之,据佛法中闻思二慧,学者推理之所得,则佛法一分可云哲学;据教及行证言,则世间之哲学皆无,故哲学非佛法。(42)

综上述而言之,太虚实际上是以佛家义理,尤其是依三性、八识、识有境无等而立的法相唯识宗义而说哲学的。这显然也是其科学唯识宗说的前提和理论基础。其中固不乏逻辑和思辨上的缺陷与混乱,与欧阳竟无非宗教非哲学,章太炎等亦宗教亦哲学之论不可相提并论。但作为一个佛教徒,能以如此广博的哲学知识,大体上符合理性的思辨,论述哲学与佛学之间的关系,进而确立佛学在社会生活与学术界的地位,应当说也是难能可贵的,在佛门中自然也就是凤毛麟角的人物了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。