语言学家认为“理智”且“博学”的智人首先是作为语言人,即会“说话”的物种而出现的,因为人类与其他物种最明显的区别就在于语言。

黑猩猩和大猩猩与人类关系最为密切,接下来要数其他不同种类的猿以及灵长类动物。我们可从电视上观察到它们的行为举止或聆听到它们发出的嘈杂叫声。总的来说,它们的发音单调乏味。此外,它们还通过诸如面部表情、手臂运动、触摸等其他方式进行交流,在这一点上与人类极其相似。它们与人类的最大区别在于语言方面。图2中一只母黑猩猩正在从另一只黑猩猩的毛发中挑拣扁虱和虫子。灵长类动物学家将此行为称为“整饰”。整饰的主体及对象是由动物之间的地位及其社会关系所决定的。不妨以两个关系较为亲密的女人作比。她们一起做饭,这么做本身可被看作友情的一部分。而在整个过程中,她们不会一言不发。如果已婚的话,话题可能是丈夫和孩子,甚至计划一次海滨之旅或者讨论其他与手头干的活毫不相关的话题。如果说黑猩猩的社会微结构通过整饰来维持,那么“语言人”的社会则首先由言语来维系。

这种对我们有重要意义的行为究竟源于什么呢?人的种类还包括现已灭绝的早期人种:能人。化石证据表明,他们大约于两百五十万年前生活在非洲的东部和南部。更早些的化石是“人科动物”(一种与猿相比更接近人的灵长类动物)的。因此不难推断,用声音来交际的方式并不仅仅存在于人类或距离人类最近的物种之中。不过,它的发展极其迅速。根据所谓的“分子钟”推算,人科动物与黑猩猩于五百万至八百万年前分离开来。从整个人类的进化史来看,这段时间并不算长,而我们所讨论的正是产生于这一阶段并生存下来的物种。使语言得以产生的那些变化究竟是逐渐发生的还是突然发生的?它们存在哪些有利或不利方面?对于所发生的一切,我们究竟能够了解或猜测到多少呢?

图2 黑猩猩的整饰。

语言是有声的。确切地说,最初它就是一种有声的形式。一种动物唧喳作声,传递讯息,自然不可能被食肉动物灭绝。语言就是由此唧喳之声演变而来。在过去的五千年里,产生了书面语。现代社会的书面语已然形成了独立的体系。如今,在所谓“文明”或“发达”的国家里,仍有许多人不识字。我们常被称为会“说话”的物种,而不仅仅是能“写字”的物种,即“书写人”。

因此,我们应格外小心,不可将言语特征简单等同于某种书写体系的表征。相反,它往往与某些非言语行为紧密结合在一起。人们说话时,有时微笑,有时皱眉,有时招手或指向谈论的东西,有时摇头或手头干着其他事情。如图3所示,尽管做这个手势的人并没有恶意,但它在不同国家含义迥然不同。言语本身音量可大可小,语速可急可缓,音高可高可低。假想彼得正在外面玩耍,这时妈妈叫他的名字。他听到妈妈的喊声,却毫不在乎,不做任何反应。接着,妈妈可能会用一种更加紧急的声调重复他的名字:音量加大,元音拖长,元音音高平缓,或整体音高降低。声调好比“整饰”,对于维系家庭成员及朋友间的联系起着举足轻重的作用。与熟人交谈时,话语在音高、节奏和音量等方面常常能够协调到某个合适的位置,使人听起来舒心悦耳。例如,小说和电影剧本总是最大限度地彰显这些特征。然而,最重要的部分是书面语与言语之间的共同之处。

最明显的一点是言语由单词组成。更宽泛地说,言语结构根据不同意义对不同单位加以区分。例如,Peter一词可在不同组合中表示同一个人:在She likes Peter中,出现在likes之后;在She looked at Peter中,出现在at之后;在Peter likes her中,则出现在likes之前,等等。

图3 一个手势。某人不耐烦地招手:“过来!快点!”然而,在所有国家,所有情况下,这个手势的含义都一样吗?

同样,单词自身也有结构。如,Peter由辅音[p](p)接元音[i:](e),及[t] (t) 和[ə] (er)构成,加上重音,音标为['pi:tə]。这些更小的单位还能形成其他组合:比如就[p]来说,后面接[I]组成[pIt](pit),前面加[i:]是[hi:p](heap),前面加[ɑ]后面接[ə]为['kɑpə](copper)。但有一点值得注意,以上提及的单位本身均无独立意义。所以说,语言由两层结构组成:一层是形成特定组合的有意义的单位,另一层是更小的、本身没有任何意义的单位。

类似于此的话语结构似乎并非是从黑猩猩或其他现有的灵长类动物演变而来的。然而,它却是我们人类高效交流体系的关键所在。

我们可以通过假设一种更加简单的体系来体会它的重要性。新的体系既没有“单词”也没有像元音和辅音这样的单位。人们说话无须很多努力:说出的话与其他灵长类动物的“叫声”无甚区别。如果真是这样,这些话语所能传达的意义就极其有限了。

叫声本身可能会非常复杂。例如,某个人会指着另一个人发出低音的咆哮,接着音高上扬,这可能意味着“他”或“她”病了。为了表示“他”或“她”调皮,这个人则会发出高音的咯咯的笑。这个人如果自己感到不舒服,可能在发出一连串咆哮声后连着一声叹息。各种叫声间的区别主要在于整体的差异。如最后一例中一连串的咆哮声并不是代表“我”;同样,叹息也不代表“病了”,因为这个人在表达“他”或“她”生病的时候就没有发出叹息。

上述体系对于意义表达是否有效呢?相对于灵长类动物的叫声,它所涉及的范围要宽泛得多。那么,如何区分不同种类的叫声呢?原则上,可以依赖一些细微差异:比如,有些咆哮音高较高,持续时间较长,另外一些则达到五次或六次。如果仅仅找出区别,似乎意义不大,关键要保证各种叫声不能相互混淆。区别越小,越是容易混淆。比如,青少年的低音咆哮可能被误认为是成年人的高音咆哮。另一解决办法就是使叫声拉长或复杂化。但如果那样的话,又面临着问题,因为叫声不可能复杂到接近真实语言的情形。特别考虑一下警告:这在其他物种听来就是“报警信号”。它们应清晰而简洁。显然,一声提示附近有危险动物(灵长类动物的叫声大约就是这么个意思)的叫声要比连续几声提示远处草丛中有一只雌狮或前面有六只鬣狗的叫声更加有效,因为后者需要花费较长时间,结果往往会延误了判断。

另一可能(对我们来说)是用不同的“单词”来表示雌狮、草地等等。假想一种与语言类似的体系,但其中的单词却并非由元音和辅音这样更小的单位所组成。Peter is sick由下面两部分组成:低音咆哮(“Peter”)和痴笑(“sick”)。如要表达Mary is happy,可以用吠声(“Mary”)加上口哨(“happy”)。表示Peter is not sick,不妨在最前面加上升调的咆哮,整个句子由三个部分组成:升调咆哮+低音咆哮+痴笑。同样,Mary is not happy可以分解为:升调咆哮+吠声+口哨。以上所有叫声均不可再细分为更小的单位,如Peter中的[p]或[i:],因此无法重新组合成新的单词。

我们将此视为一大明显进步。问题是如果词汇量太大,很可能会出现互相混淆的情况。为了区分下面几句话:彼得病了,婴儿正在啼哭以及他哥哥外出打猎了,该体系需要多少咆哮声、吠声或口哨声来表达呢?在词汇量不是那么大的情况下,又该如何表达呢?

我们不必寻找上述问题的答案,因为现有的语言体系更加完美。诸如sick和happy等单位由无数更小更短的单位组成。[sIk](sick)中的元音和辅音重新排序可以组成[kIs](kiss), 这里方括号中的是单词的国际音标。[bI'ləʊ](below)中的重音[']若转移便会变为['bIləʊ](billow)。然而,英语中的音标并非任意组合的,如[sk]可以出现在词首(skin或skill),而[ks]则不行。由于可能的组合数量太多,因此并不是每个都有意义,比如sick和 zip各取部分组成的zick就没有意义。值得注意的是,这些较小的单位本身并没有意义。sick、zip等单词中都包含同样的元音[I](i),但它的作用仅仅在于区别于其他单词,如sick有别于[sɑk](sock),kiss不同于[kʌs](cuss),billow区别于['bɛləʊ](bellow)等等。通常,整个单词的意义与某个元音或辅音没有任何关系。

上述特征非常重要,因为它确保了言语结构必然是“冗余的”。如果工程师建桥时使用的材料多于所需最少材料的话,那么桥的物理结构就是冗余的。然而,冗余也有优点,如果某个部分破裂或爆裂,桥也不会倒塌。冗余同样存在于计算机硬件当中:即使当线路出现不可避免的问题时,它们仍可正常运行。语言冗余的长处是言语几乎不会被误解,较小的单位如[s]和[I]均起着举足轻重的作用。

有种观点根深蒂固,认为有一种“语言”的词汇形式能够系统地反映意义。英语中一些以gl开头的单词如glow、gleam、glitter和glare均表示与光线有关的现象。然而,这一规则却存在很多特例,如许多不是以gl开头的单词,像shine、dazzle也表达相同的意义;而另一些以gl开头的单词,像glove和gloat却与光线毫不相关。下面,不妨让我们假想存在着一种体系,在这种体系中,形式和意义之间存在着某种必然的联系。

从下页方框中的例词可略见一斑。若某词指代具体物体,则可以以n打头;若指代抽象概念,则可以以m打头。第一个元音e出现在表示植物的单词中,接下来是b,说明这些植物是可食的。方框中所有单词均以neb开头,区别在于表示一般意义的蔬菜(a)和水果(e),表示鳞茎蔬菜(p)和绿叶蔬菜(t),表示无核水果(s)和有核水果(f),只有末尾的元音才能将不同单词区分开来。事实上,上述体系并非毫无根据的想象,而是17世纪乔治·达尔加诺所设计的项目的一部分。相对于目前使用的语言体系,它显然略逊一筹。假设某人在一个嘈杂的市场打算购买蔬菜和水果。他原本想要一公斤洋葱(nebapa),一旦该词的某个元音或辅音搞错,就可能变成一公斤大蒜(nebape)或是籽苗(nebata)。类似的问题在现实生活中根本不会发生。就英语中对应的单词而言,只有strawberry和raspberry有部分相似,两词都以[bərI]或[brI]结尾。将一公斤洋葱(a kilo of onions ['ʌnjənz])与一公斤大蒜(a kilo of garlic ['ga:lIk])混为一谈的可能性微乎其微。

单词为什么不像这样?

在实际语言使用中,词序排列没有遵循一定的原则;同样,单词内部的元音、辅音组合亦无章可循。这就意味着冗余的程度增加了。以词组a bad meal为例,在一般情况下,如果说得快的话,bad中的[d]和meal中的[m]会重叠。如果不相信,可以对着镜子,看看你的嘴唇何时合拢。尽管发出的是[d],但听到的往往是[m]、[t]或其他辅音;有时甚至什么也听不见。总之,不可能是a [bam] meal,因为英语中根本没有bam这个词;也不可能是a [ba] meal,因为不仅没有[ba]这个词,而且在任何情况下,单词都不会以[a]结尾,而不接末尾辅音;也不可能是a[bat] meal,因为尽管存在bat这个词,但出现在此组合中却没有任何意义。即使[d]不发音,可能的组合只能是a [bad] meal。

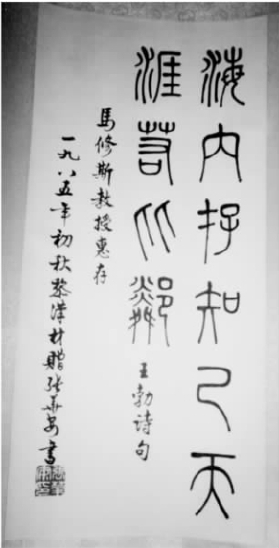

图4 一幅汉语的卷轴。该“篆书”的主要内容是公元7世纪著名诗人王勃的两句诗,这两句诗组成了一副对联。我们应从上到下、从右至左来读,其中每个汉字均具有独立的意义:上联——海内(“四海之内”)存(“有”)知己(“欣赏自己的人”),下联——天涯(“即使远在天边”)若(“好像”)比邻(“邻居”)。文字简洁对仗,寓意深刻,这种文学风格是王勃的那个时代所推崇的。这句话的意思可以理解为:“只要”X(上联),“就”Y(下联)。这句话的意思是:“只要有真正的朋友,即使远在天边,也感觉像邻居一样近。”这副对联是一位中国访问学者赠予我(一个无知的西方人)的。

图5 拉丁语《圣经》中的一页。第一栏第十至第十三行标点符号之间的句子是:ut omnis / qui credit in / ipso non pe / reat,意思是:“每一个笃信他的人都不会死亡”。注意最后一个词被两行断开(pereat意为“会死亡”)。该手稿为“安色尔”字体,写于7世纪,现藏于梵蒂冈图书馆。

语言的冗余非常明显,书写体系只能揭示其部分的结构特征。读者必须能够识别不同的单词,不过单词总是作为整体出现。在算术中即是如此,比如2(读作[tu:])+(读作[plʌs])3(读作[θri:])。尽管每个汉字都很复杂(见图4),汉语体系也是建立在此基础之上。其他语言体系基本能够描述出组成单词的更小单位,如字母。现代的书写体系通过单词之间的空格来区分一个个单词。这些空格严格说来不一定是必要的,但却帮了大忙。图5阐明了拉丁语和希腊语在某几个世纪的书写方式——单词都被挤在了一起。正是由于语言结构的冗余,才使得我们仍然能够慢慢地将其高声朗读出来。

我们对于语言的起源,究竟知道多少?有一种理论认为,语言源自相关种族之间社会行为的“整饰”(图2)。由于许多灵长类动物的社会团体规模较小,“整饰”便成为一种形成和维持社会关系的有效途径。相反,人类社会规模较大,在其不断壮大的过程中,相互关系的维系主要是通过复杂的言语行为方式。“语言”成为维系社会的有效手段。

然而,“语言”二字必须加上引号,因为言语行为的复杂形式并非都在我们谈论的语言范畴之内。另外,类似语言的交际形式如果从一开始就起作用的话,那么在接下来的演变过程中便具有更多的其他功能。语言没有明显的同源现象,也很难将其与其他灵长类动物的叫声做类比——不是在我们现在所讨论的加了引号的情形下。同源现象体现在具有相同进化源的类似器官上:如人类的臂膀与四足动物的前腿。另外,同源现象还存在于行为上,比如灵长类动物的叫声——灵长类的某些动物在很早之前就与人类和黑猩猩走上了不同的进化道路。同源现象还表现在进化源不同但具有类似功能的部位上:如蝙蝠的翅膀与鸟儿的翅膀。根本问题在于,就语言的同源现象而言,我们找不到任何可以帮助我们理解的相似点。因此我们很难排除任何可疑的理论。有人甚至提出语言产生于某些复杂的手势,这些手势逐渐演变为言语形式。

另一个值得深思的问题是我们首先关注的是哪种进化。毫无疑问,其他物种的行为部分由遗传而得,部分来自经验,如不同猴群表现出截然不同的行为特征。除此之外,基因的进化也起着举足轻重的作用。具有某种行为特征的个体具有较强的生殖能力;它们的后代获得遗传基因后,同样具有相似的行为特征,如此反复,一代一代相传下去。

我们作为局内人,学习语言时能够充分意识到哪些知识只能通过经验来获得。如果我说英语,那是因为在成长过程中,我身边的人都讲英语。假如一对说英语的夫妇的小孩被一对说法语的夫妇收养并带到法国,那么这个孩子就会说法语,而不是英语,即使他的基因不变。人类并非“天生”就会讲英语、法语,或其他某一社区的某种言语。接下来,我们的问题是,这是否就是全部的情况。语言通常与基因无关,而是“文化的”进化和人类社会不断交往的产物。尽管如此,言语结构在多大程度上受到基因遗传的影响呢?

回答这个问题可以从两个不同的方面入手,可是这两个方面都不易入手。其一,我们可以从儿童是如何学习语言这个方面入手。儿童的语言发展能被看作完全是通过经验而习得的吗?诺姆·乔姆斯基给出的答案是否定的。他认为,言语发展的关键期很短,但一般儿童都能成功习得。语言的发展极其复杂,尤其表现在单词的组合模式方面。不同语言之间虽然存在很大差异,但某些模式总是很难掌握。严格说来,它们能被学会吗?儿童的语言学习经验无非是他们听到的周围人的讲话(包括周围人对他们的讲话),以及人们对儿童自己所讲的话的反应。显然,这种“学习”不可等同于系统的“教学”。而成年人不仅知道单词该如何组合,而且知道什么样的组合是不存在的。我们从经验中能够做出这样的推断吗?

乔姆斯基及其追随者对上述问题的回答是否定的。他们认为,人的大脑中存在一整套与生俱来而非后天习得的抽象的语言机制。因此,儿童的语言发展取决于经验的输入与内部语言结构机制的交互作用。

如果上述论断正确的话,需要解决的根本问题就变为这些结构机制是如何通过基因变异而不断进化的。“类似语言的”行为很可能从较早的人种演变而来,如生活在石器时代的能人。然而,就我们所知,语言最早从智人发展而来。一种较为可信的观点认为语言最初出现于一群被古生物学家称为“现代解剖人”的人种当中。该人种可追溯到大约十万年前,后来逐渐取代其他人种,将有现代结构的语言传播到世界各地。由于语言的进化十分短暂,有人走向了极端,认为语言的进化是基因突然变异的结果。

此外,我们可以试图推测语言是否经由文化发展而演变。方法之一是运行人们在特定情景中互相交往的电脑模拟模型。如此一来,可能带来两方面的内在压力:一是增加信息传递的种类,二是缩短信息长度同时使冗余最大化。人口虽然在不断变化,但可以通过设置使得语言系统可以最轻易地被新成员接受,因而,电脑模拟适用于一代又一代人。剩下的问题是,为了完善交际,语言及其某些特征究竟能够进化到何种程度。例如,一种模拟方式显示元音可能出现过三类差异,即[i]类音、[u]类音和[a]类音。

语言的产生究竟是一次还是多次?这个问题常常被问起,如果答案是遗传基因的迅速变异,那么单次起源的假设就会令人信服。相反,若强调文化的进化,“一次”起源说则站不住脚。在欧洲,我们的最后一个近亲要算尼安德特人,他们几万年前就已灭绝了。严格来讲,尼安德特人根本没有“语言”,20世纪70年代的研究发现,尼安德特人的器官不能区分类似我们语言中的元音。而宽泛说来,依据一些考古学证据,我们可以合理地推测,尼安德特人是有语言的。另一种可能是语言的一些普遍特征迫于交际压力,最先出现在不同的人群中。

“研究人类最好由人开始。”亚历山大·蒲伯说。词句有时会与语境脱离开来(《人论》,Ⅱ,2),“别指望上帝会替人类审视”。对许多语言学家而言,最好的研究就是从现有语言的结构入手。要想探究语言的进化过程,无疑是一种奢望。但是对这一问题的思索至少可以让我们认识到人类远远优于其他物种的一大原因。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。