20世纪80年代初,国内出国交流的机会非常有限。调入北师大后不久,我开始积极主动地与国外高校的特殊教育同行、特殊教育国际组织展开联系,争取到访问国外特殊教育机构、参加国际会议并代表国家发言的机会。1984年一年,我访问了英国和美国等国家,出国太频繁,以至于学校外事处的老师半开玩笑地跟我说,为什么总在给我一个人办出国的相关手续,说我“出国就像上王府井似的”。

1976年,为唤起社会对残疾人的关注,联合国大会宣布1981年为“国际残疾人年”(International Year for Disabled Persons,IYDP)。1981年年初,中国盲聋哑协会李石涵(聋人)副主席邀请我一起出国,参加世界聋人联合会于1月24日在意大利罗马召开的“聋——国际残疾人年”国际会议。这个会议是值得载入史册的,我非常荣幸能够有机会参加。能去意大利参加国际会议也是有些机缘的。李石涵曾在北师大图书馆担任副馆长。北师大成立特殊教育研究室后,我作为残疾人工作者代表,曾多次参加盲聋哑协会的会议,认识了很多社会上的聋人、盲人。李石涵所在的盲聋哑协会有外事处,有专业的翻译人员,但是他不要盲聋哑协会外事处的人和他去,坚决要求我去。他可能考虑到我是大学教师懂专业知识,有苏联留学的经历,还有国际交流的经验,所以力主我和他一起去。于是,我刚调到北师大不久就又被借调到民政部,跟着李石涵去意大利参加国际会议,恢复“文化大革命”期间中断的与国际残疾人组织的联系。这个任务对我而言很重,也有一定难度。过去我和李石涵不算太熟悉,但是我知道他16岁时患脑膜炎导致双耳失聪,童年是在解放区度过的,自学了德文书面语,后来出任中国首任驻瑞士使馆某部门负责人,成为中国第一个聋人外交官,自1956年开始兼职从事残疾人事业,1979年开始专职从事残疾人工作,任中国盲聋哑协会副主席。那是我第一次去意大利。后来中国聋人协会杂志《中国聋人》刊登了我们在意大利参会的照片。从1981年的罗马会议开始,我们和外国同行的联系恢复起来了。

为了参加会议,我做了很多准备,到图书馆查阅资料,了解罗马当地的气候,还准备了一些发言的内容。因为我们的飞机中途要经过德国,我特地请一个学德语的同学帮忙准备了一些小卡片帮助交流,后来还真派上了用场。外交部找人专门给我介绍意大利的情况,包括意大利的中国大使馆、意大利的社会情况等。出发的那天晚上,中国盲聋哑协会主席亲自把我们送到机场。

在罗马,我再次见到了当时的世界聋人联合会主席——南斯拉夫著名聋人事业领导人德勒高芦布·伏可第奇。此前,伏可第奇曾率南斯拉夫及其他国家聋人代表团到北京访问,我们见过面。在意大利,有件事情让我很有收获。意大利聋人协会主席是个聋人,我没想到他作为聋人能给我们开车。当时日本聋人协会主席对我说,日本聋人经过几年奋斗,也可以开车。然而,我们中国聋人近几年才开始实现开车的梦想。我们还参观了罗马的教会学校。在一所聋人中学,我看到班里既有普通学生,也有聋生,于是就问他们的教导主任:“为什么一个聋生班的十来个学生中,有两个健听的孩子?”他讲了两个理由:一个是这些普通孩子从这里毕业后更容易就业;另一个是班级人数少,普通孩子比在普通学校学得更多。会议期间我还见到了美国加劳德特大学的一位院长、一位主任和罗彻斯特聋人工学院的院长。加劳德特大学是世界唯一的一所聋人大学,它的一位主任柯列夫教授是《聋人百科全书》的主编。见面时,柯列夫教授对我说:“我们要出版《聋人百科全书》,你能不能写一点关于中国的情况?”能有幸参与这本书的词条撰写,我当然很高兴。我为《聋人百科全书》撰写了“The People’s Republic of China”(中国)部分,约3000字。1986年,我去美国参加美国特殊儿童委员会[1](CEC)年会时,参观了加劳德特大学,又见到了他。时隔多年再次见面,我俩都很高兴,他把那套《聋人百科全书》赠送给了我。这套书很昂贵。

我去了美国6次,走过30多个州,每次一般待10天到20天,最长的一次待了3个月。我第一次去芝加哥参加美国特殊儿童委员会年会的时候,带着英文稿子和录像讲中国特殊教育的情况,结果录像带在那里播放不了,只好口头讲解。美国特殊教育研究会议的规模很大,会场是可容纳几千人的大型体育场,我才开始知道国际会议是什么样的。当时出国用的照相机是我从教育系借的,胶卷中的多数必须用来拍摄工作照。我专门去了柏金斯盲人学校,看到了海伦·凯勒曾使用过的仪器、曾触摸过的地球仪以及安妮·莎莉文曾穿过的衣服。我去过美国这么多次,预定的几项目标都达到了。罗彻斯特聋人工学院系主任将美国各州聋校的数据提供给我,包括每个学校的校长、地址、电话、邮箱、师生人数、学制、教学方法等,我心底就有数了。我到美国各个大学的图书馆查找资料,比如美国有多少所大学设有特殊教育专业。这些图书馆会把统计数字做成缩微胶片提供给我。我在得克萨斯州的图书馆里看到“inclusive”的有关材料,知道“inclusive”在美国是怎么用的,找到了根源上的解释。美国对“inclusive”有不同的意见,还有“full inclusion”一说,部分人同意“full inclusion”,部分人不同意“full inclusion”。我们最初把“inclusion”翻译成“全纳”,看到“full inclusion”的提法,我才感觉到把“inclusion”翻译成“全纳”是不合适的,采用“融合”的译法更恰当。这使我想到,有一次,我在上海开会,一位教授在会上介绍美国的“最少受限制环境”时,说的意思与美国的原意恰恰相反。我当时听了就直言不讳地提出来:“您恰恰说反了,‘最少受限制环境’不是让所有残疾孩子在一起,而是要让残疾孩子和普通孩子在一起接受教育。”看到国外的一个词,不了解它的来龙去脉、前因后果,凭自己主观的猜测去解释的做法是不行的。

我在美国的图书馆看到新中国成立前的中国的教育杂志,查过里面有关特殊教育的文章。北师大图书馆缺少该杂志民国前几年的几卷,但我在美国得克萨斯图书馆查到了。新中国成立前的中国的教育杂志,这个图书馆从第一卷第一本到最后一本全部都有。

应邀在美国拉斯维加斯的州教育局介绍中国特殊教育

在美国杨百翰大学校门前

我在美国凤凰城参观过一个融合式的特殊教育学校,去之前我在网上专门查过这个学校的信息。参观结束后,学校给了我一些材料,还介绍我到学区去看看。这样我对美国学区里各种类型的残疾学生的情况都有所了解,也因此对“inclusive”有了更深入的了解。在美国,无论是大学还是小学,无论是普通学校还是特殊教育学校,无论是普通家庭还是教授的家庭,我都去过,对美国特殊教育的情况有了一些了解,后来写文章、发言时就敢在这方面说话。

我们看到了美国特殊教育发展的优势,也要看到他们的劣势。我第二次去美国的时候,在华盛顿约见美国教育部副部长,听他介绍美国特殊教育的情况。后来我和美国负责特殊教育的官员一起吃饭,了解到他们多元文化地区的特殊教育发展得并不好,美国采取各种优惠政策,为教师提供上大学的名额,拨大笔经费给保留区等。但这些教师的流失状况依然严重,他们上完大学回本地最多工作两年就走了,基本上教师两年就要全部轮换一次,造成多元文化地区特殊教育的发展质量不尽人意。

在美国俄亥俄州州立大学图书馆

在美国得克萨斯州聋校

在美国访问

和美国残疾孩子在一起

1984年9月,我参加了在英国布里斯托举办的国际手势语讨论会(The International Sign Language Workshop),并在大会上发言,发表论文The Sign Language for the Deaf in China(《中国聋人的手势语》)。布里斯托大学聋人中心主任吉姆·凯尔(Jim Kyle)是研究手语的。1984年,他去广州聋校参观时,广州聋校校长告诉他,北师大有特殊教育专业了。他就坐飞机到北京,专门到北师大找我了解了一些情况。我向他讲中国特殊教育的一些情况,还提到英国第一所聋校爱丁堡聋校的建立者、建立时间、具体情况,英国聋教育的现状等。于是,吉姆·凯尔对我说:“你对我们国家的特殊教育了解,我对你们的特殊教育却不了解。明年布里斯托大学有个欧洲手语会,我请你去参加。”很快,他从欧洲共同体和英中友好协会申请到了经费,由此我第一次踏上了英国的土地。吉姆·凯尔为人很好,他专门开车到伦敦来接我。参加会议期间,我讲了中国手语的一些情况。当时我的英语还不是很好,不能全部用英语讲,基本上说的是中文,吉姆·凯尔特地找了一个留学生做翻译。

在加州大学圣塔芭芭拉分校特殊教育专家的家中

1995年,与美国加劳德特大学校长

1991年,我第二次去英国。这次国家教委师范司司长带队,我当副团长,团员都是中等特殊教育师范学校的校长或者老师。我应邀在伦敦大学教育学院、曼彻斯特大学、布里斯托大学、伯明翰大学分别讲了中国的特殊教育。在布里斯托大学聋人研究中心,我们看到一些现代助听技术,比如聋人电话,聋人可以通过这种专门设备将对方的语音信息转成文字信息。英国最早提出“special education needs”的概念,即将特殊教育的概念扩大。过去特殊教育的对象残疾人占总人口3%左右,而具有特殊教育需要的人口比例可能会有10%~15%。英国教育部规定,所有学校的教师都应该接受特殊教育培训,也就是他们要求普通班级的教师一定要懂点特殊教育知识。按照10%~15%的比例计算,二三十个孩子中,至少两个孩子有特殊教育需要,因此所有的教师都应该学习特殊教育的知识和技能。

1984年,参加英国布里斯托大学国际手势语讨论会

1984年,在英国布里斯托的聋校

1991年,在英国的一所聋校

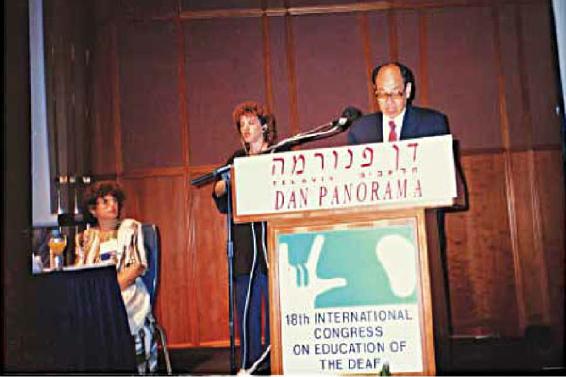

1995年,在以色列国际聋教育大会上发言

我去过挪威两次,一次是跟着中国残疾人联合会代表团去的,另一次是带着北师大的一些老师去的。奥斯陆大学邀请我介绍了中国特殊教育的情况。有几件事让我印象很深。奥斯陆大学特殊教育系的一位教授带我们去一个小城市参观特殊教育机构。我参加了他们的一个座谈会,座谈会上有心理学家、校长、教师、家长等。他们给我介绍为什么在这个地方建立一个特殊教育机构。接着我们参观另外一个地方,参加他们的座谈会,地方的议员、心理学家、校长、教师、家长等参与座谈,讨论为什么在这里要解散一所特殊教育学校。由此,我体会到一点,进行特殊教育要从孩子的情况出发,从地方的实际出发,要最大限度地有利于当地的孩子。我还参观了他们的twins school,即双胞胎学校。这种学校有两种性质,招收聋孩子和普通孩子两种孩子,分类进行教育。学校里的很多设施设备都可以共用,这对我们是有启发的。

我也去过韩国两次,其中一次是访问韩国大邱大学的特殊教育研究生院。该研究生院是单独设立的特殊教育研究生院,规模很大。我先到了釜山,在釜山大学就中国的特殊教育发展状况做了演讲。演讲开头的一段开场白,我是用韩语读的,就是用拼音标注的韩语说的。这是我出国演讲形成的一个习惯,无论在哪个国家演讲,都会临时学一点当地的语言,这样能够吸引听众。大邱大学特殊教育研究生院的研究生听了我的讲座,还和我座谈,听我讲从事特殊教育的故事。另外一次去韩国和国内的聋人双语教学研究有关系,当时我们特殊教育研究会和高等教育研究会的七八个人到韩国考察。当时国内兴起了聋人双语教学,联合国儿童基金委员会请我对双语教学进行评估。我告诉他们,如果要找我评估,我会实事求是地说出我的学术观点。实际情况是,韩国打算做聋人双语教学的实验,为天津聋校提供8万美元开展研究。我们去首尔聋校考察时,学校向我们介绍的是口语教学,并没有讲手势语。我们到韩国特殊教育研究所访问时,对方介绍了韩国特殊教育的研究情况。我反复问他们,是不是把双语教学作为最主要的方法。结果不管我怎么问,他们都没有回答。我回到中国就感慨,既然双语教学这么好,为什么韩国给中国8万美元,却不在自己国家的聋校开展这项研究?双语教学到底是一种学术性的观点,还是外国人拿中国人来做实验?通过对韩国的这次实地考察,我对聋人双语教学有了更多了解,也进行了质疑。

这些年与各国的学术交流活动起到了几个方面的作用:一是了解了他们特殊教育的真实情况;二是结识了很多特殊教育界的友人,查找并带回了很多珍贵的资料;三是让他们的地方开始有来自中国特殊教育的声音,让他们能够了解中国特殊教育的发展。中国在“文化大革命”期间中断的与国际特殊教育的联系得到恢复,国际组织也从这些会议中了解到,中国的北师大建立了特殊教育专业,国际特殊教育组织册子里开始有北师大的联系方式,为北师大对外交流打下了良好的基础。

2000年,与韩国大邱大学特殊教育研究生院院长

与韩国特殊教育研究会理事长等人

[1] 英文全称为Council for Exceptional Children,简称CEC,是世界上较大的特殊教育学术团体,1922年成立于哥伦比亚大学教育学院,其年会是世界上影响较大的特殊教育学术会议。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。