翻译策略与方法的选择与文本类型(text typology)密切相关,这一点许多翻译理论家的看法是一致的,也使翻译研究更加具体、实际与实用,因此是个好的趋向。普遍接受的一种分法是将文本类型分为两大类:文学类与非文学类(或称之为应用类)。

也有更为细致的分法。比如,德国心理学家卡尔·布勒(Karl Bühler)在柏拉图关于“语言是一人为另一人讲述事物某方面的工具”观点的影响下,将语言的语义功能分为三种:表达功能(expression)、再现功能(representation)和感染功能(appeal)[18]。功能语言学家雅各布森(Roman Jakobson)承袭并调整了布勒的语言功能理论,认为语言具有表达(expressive)、信息(informative)、呼唤(vocative)三大交际功能。他对话语功能的分类甚至更为复杂,将之分成表情(emotive)、意动(conative)、指称(referential)、人际(phatic)、诗学(poetic)和评释(metalingual)六大功能。德国翻译学家凯瑟琳娜·赖斯(Katharina Reiss)将布勒的语言功能三分法应用于翻译文本分析研究中,在其著作《翻译批评:前景与局限》中建立了翻译类型学体系,她将翻译文本分为三类:内容类、形式类和感染类。内容类文本注重文本的内容,侧重反映客观事实与信息,如自然科学、学术类文本,也被称为“信息文本”;形式类文本注重艺术形式表现,侧重反映情感与审美,这种文本主要指文学及相关文本;感染类文本注重渲染与说服,侧重宣传与营销,如广告等文本。赖斯主张,内容类文本的翻译应保证信息的准确,形式类文本的翻译应关心修辞结构的相应美学效果,而感染类文本的翻译则要尽力达到原文的目的。彼特·纽马克(Peter Newmark)受雅各布森影响,也将语言功能分为六种,只是稍有不同,分别是:表达(expressive)、信息(informative)、呼唤(vocative)、人际(phatic)、审美(aesthetic)和元语言(meta lingual)。他也注意到了语言功能与文本类型的对应之处,并将其应用于翻译文本分类研究当中,把翻译文本类型划分为:表达类文本(包括文学作品、权威性言论、自传、随笔、私人信函等)、信息类文本(包括教材、专业报告、报刊文章、学术论文/论著、会议纪要等)和召唤类文本(包括告示、说明书、宣传手册、广告等)。纽马克认为,表达类文本的个人感情色彩强烈,具有鲜明的语言特点与行文风格;信息类文本个人色彩不重,侧重对客观事件的真实描述,语言平实、准确、规范;召唤类文本是针对被感染者(读者),目的是说服读者接受作者的意图,并使其采取行动。

然而,多数理论家承认,文本的类型往往是混杂的,很难做出严格的划分,因为很少有哪个文本只有其中一种功能,绝大多数文本兼有全部三种功能,只是侧重点不同而已。因此,文本是不能真正区分的,文本恐怕也不仅仅兼有三种功能。再说,决定翻译策略的也不仅仅只有文本类型这一个因素,因此不能以单纯的功能来评判译文。为此,赖斯追加解释为:“原文的主要功能是否得到传递,是评判译文的决定性因素。”[19]针对这个问题,纽马克提出,译文可以分为两类:一是语义翻译(semantic translation),即忠于原文本,充分表达作者的原意;二是交际翻译(communicative translation),即忠于译语读者,使其易于接受译本。他还明确地界定了交际翻译与语义翻译的区分标准,认为语义翻译是在目标语语言结构和语义许可的范围内,把原作者在原文中表达的意思准确地再现出来;而交际翻译是试图为译文读者创造出与原语读者所获得的尽可能接近的效果。

将翻译文本对象类型化,有助于译者确立翻译策略与方法,有助于译文质量评估标准的建立,有助于翻译文本类别的管理与查阅,有助于译语读者对翻译文本的筛选与理解。按照文本类型理论分析翻译的具体问题,有助于翻译研究的客观化、系统化、科学化深入。但过分细致的划分可能会导致拘谨和教条,不利于译者的实际操作,且严重影响今后翻译研究在视野与维度上的扩展。在这方面,我们有过很多类似的经历。比如,在某个历史阶段内,翻译研究者的视野很窄,你关注“诠释”,我也关注“诠释”;你大喊“译者主体”,我也跟着唱高调。文本类型研究也是这样,很多著名翻译学者都给出了相似的分析,不免有眼花缭乱但又重复乏味之感。不过,反过来说,尽管以上这些文本类型理论家在翻译文本类型的划分上有这样那样的不足与遗憾,甚至有太多重复与教条之嫌,但终归是以文本为出发点,关注的是翻译过程中涉及的实实在在的具体问题,这种以文本为基础的翻译研究值得提倡,毕竟,翻译是文本再生产;而生产什么样的文本,为谁生产文本,怎样生产文本,文本产出的效果如何,这似乎是永无休止却又无法找到完美答案的问题。所以,笔者认为现实的做法也许应是不要过细划分,即:将文本类型建立在宗教类、文学类及应用类三种宽泛分类基础之上,再具体文本具体分析。一部原文著作,首先得经译者读过之后,受其感染、感动、启发、启蒙,或者断定它可信、实用,然后才能决定要对它进行翻译。也就是说,译者需要做的第一项工作是决定是否要对某个文本进行翻译,然后才确定翻译策略与方法。在这个策略与方法的确立过程中,译者必然会考虑到文本类型;况且,文本类型也只是这一考虑过程中的一个方面,翻译毕竟不只是文本类型的事情,译者需要投入其全部的道德信仰、知识素养与身心精力,以原文为本,理解作者意图,体验文本共鸣,传递文本价值。

对宗教经典的翻译方法,并不能在很大程度上颠覆传统。毕竟,对宗教典籍的理解在很大程度上是对信众心目中的神的旨意的求解,忠实是根本需求。传统译者的“隐形”观,很大程度上就是承传于宗教经典的翻译理念。正所谓,“我译,故我隐”(I translate,therefore,I am not)[20]。

文学文本的翻译向来是学者们研究的兴趣和重点。诠释、创作、操纵、解构、目的、狂欢、食人、主体、忠而不美、美而不忠等,这些“主体性”思潮何其喧嚣,尽管它们都假以“翻译”之名,但却从来没有真正指向过宗教或应用文本。就文学文本而言,“创造性”的确是一个无法回避的问题,文学毕竟是人学,处处闪现着人的心理、情感、思维、伦理以及审美等充满“人性”的东西。

要谈文学翻译,就不能对文学创作漠然视之。马克思曾说,文学创作是一种“艺术生产”。作家的文学创作过程就是一个艺术生产过程,并在这一过程中实现其对社会的精神创造。语言是其精神创造的符号化,作品则是其精神创造的艺术化结晶,即艺术产品;而作为艺术产品的作品,其艺术价值只能在读者的消费过程中得以实现,而读者的精神需求也能在其消费过程中得到满足,并同时实现作品的精神价值。文学消费者和文学评论者的鉴赏与批评又会反馈到文学创作者那里,进而促进文学再创作。如果用一种简单的图式表示,即为图13-1所示:

图13-1

然而,文学创作是一种复杂的、多维的、广涵的精神活动,文学创作的过程与文学创作的结果(文学作品本身)都具有相当的复杂性。这里我们分两个层面来解析,第一个层面是文学创作的复杂性。说它复杂是因为,在文学创作的整个活动过程中,作家不仅仅在罗列大量的社会生活原料,他/她还要对其所收集的浩瀚的原材料进行筛选、截取、拼接、合并、删减、调整、还原、推理、综合等加工,最后成为在形式、内容、风格上都自成一体的作品。这是一个十分复杂的流程,也是十分繁琐与消耗的过程,说作家是在把有限的时间投入无限的创造过程中一点也不过分。第二个层面是文学作品的复杂性。作家经过千辛万苦创作出来的精神产品是一个不仅在语言、结构、文体、风格上,而且在政见、道德、伦理、审美等意识形态上都充分体现其写作个性与意图的复杂结构体。我们知道,作家的文学创作活动是对客观现实生活的主体反映,也是作家对外在客观事物与现象的心理反射,而且是一种社会性心理反射,因为作家对任何客观事物与现象的主观反映都不得不考虑社会和读者的接受预期。文学创作也是一个符号化过程,作家要通过作品向读者传递信息,首先要把信息语言符号化,还要使语言符号结构化(语法化),即作品的形成是信息的语言符号化和语言符号的语法化过程。

大致地说,从文学创作到文学接受要经过几道流程:数据化(指事实和素材层面,即作家首先进行社会实践,积累、收集创作素材);内化(即作家对其收集的各种信息的综合思考与集中心理反应);系统化(即对信息的筛选、截取、拼接、合并、删减、调整、还原、推理、综合等加工过程);符号化(即信息的语言化过程,作家要把系统化的信息传递给文本接受对象,就必须运用语言媒介才能使信息得以传递);艺术化(要形成一个合理的、逻辑的完整性文本,语言符号还必须实现行文的逻辑化与结构化,即语言符号的系统化、规范化,也就是语法化;而且要完成语言的修辞化、文体的风格化等艺术化、个性化处理);观念化(作家在将信息符号化、语体化的同时,反映着其作为主体对客体信息的判断,这就是观念。作家不可能不偏不倚,他/她总会有自己的立场,除了审美之外,这甚至是他/她写作的主要目的);文本化(作品成形后经过出版社印刷,就完成了物化过程,形成了文本);商品化(以文本为媒介的信息传播,就是一个作家作品商品化的过程);消费化(文学接受者对作品的阅读过程和精神享受过程,就是消费过程)。从作家的文学创作到读者的文学消费,这是一个文学社会化过程,所有这些流程的最终目标是,通过文学接受者阅读过程中的精神享受与艺术鉴赏,实现文学作品的艺术价值、精神价值与社会价值;反过来,读者的文学消费价值又会反馈到作家那里,从而影响作家的下一步文学创作。用图式可显示为:

图13-2

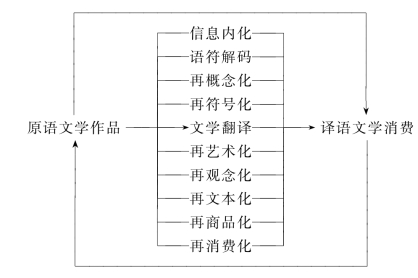

既然文学创作是一个艺术生产过程,那么文学翻译就是一个艺术再生产过程。所不同的是,译者无需像作者一样去处心积虑地收集社会素材与生活原料,也无需对各种信息进行复杂而细腻的文本结构加工;译者所面对的是已经符号化了的文本,他/她的任务首先是对原文本进行语符解码,再将之转化为译语符号。在这个过程中,译文本中的言意关系必须与原文本中的言意关系保持一致,即原文本中语言符号所承载的信息必须在译文本语言符号中得到呈现。这个过程的复杂性一点也不比作家创作过程的复杂性弱。译者的任务是对原文的符号再符号化(即将原语语言符号转换为译语语言符号)和对原文的语体化再造(将原语语言的语体规范转换为译语语言的语体规范),而要做到这一点,则必须首先破解原语语言符号的概念信息及其语言结构的深层寓意,这就是所谓的信息内化,即信息消化,也即信息理解。译者在这个再符号化、再语体化的过程中,同时要实现对原文本的艺术化再造或再艺术化;即通过创设译语的情节、结构、风格、意境等情景,来再现原文本的语言、信息、文体、结构、风格等,从而在内容、形式、体裁、风格等层面全方位地实现从原文到译文的转换。这也就意味着译文完成了对原文思想与观念的再现,即再观念化。接下来就是译者对自己的翻译成果付诸出版,物化成文本形式,再投入市场供译语读者消费。这样,从译者的文学翻译到译语读者的译语文学消费,就是一个原语文学在译语社会再社会化的过程,译语文学读者通过其阅读过程中的精神享受与艺术鉴赏,来实现原语文学的艺术价值、精神价值与社会价值在译语社会的迁移;反过来,译语读者对译语文学的消费价值又会反馈到译者那里,从而影响译者的下一步文学翻译。用图式表示,即为图13-3所示:

图13-3

这样说来,无论赖斯还是纽马克的文本分类,即把文学文本单纯地划归为表达类或者形式类文本,似乎并不能言尽其意;因为文学是综合艺术,文学的复杂性、多维性与广涵性使得文学文本兼有内容、形式(表达)、感染等多种特征,也根本无法断定文学主要具备哪种特征。说文学文本只侧重形式(表达)并不恰当,我们知道,文学文本并非是只重艺术表现、不重内容思想的“华丽”展品,事实上,并非所有的文学文本都侧重华丽语言的艺术包装,文学有唯美的,也有写实的,还有乡土的,等等。当然,相比其他应用类文本,文学文本的语言艺术特征是显而易见的,也是文学批评的核心内容之一;但文学文本的感染功能一点也不逊于感染类文本。比如广告营销,因为广告营销在很大程度上也是借助语言的表现艺术及修辞结构来产生渲染效果的,这方面和文学文本是毫无二致的。比如,诗歌这种文学形式的感染效果就毫不逊色于召唤类文本的感染效果,甚至有些非诗歌文本对感染氛围的造设也毫不亚于召唤类文本,而且译者在译文中也保留了这种渲染特色。诗歌在这方面的例子当然不胜枚举,下面一些小说文本的例子也能充分说明这一点:

文学家、翻译家纳博科夫(1899—1977)在其小说《洛丽塔》(Lolita)的开场白中,就用了诗一般的语言来渲染男主人公那近乎疯狂的情感:

洛丽塔,我生命之光,我欲念之火。我的罪恶,我的灵魂。洛—丽—塔:舌尖向上,分三步,从上颚往下轻轻落在牙齿上。洛—丽—塔。[21]

狄更斯(1812—1870)在其小说《双城记》的开场中,使用了高密度的排比修辞来烘托那个喧嚣的时代:

那是最美好的时代,那是最糟糕的时代;那是智慧的年代,那是愚昧的年代;那是信心百倍的时期,那是疑虑重重的时期;那是阳光普照的季节,那是黑暗无助的季节;那是充满希望的春天,那是让人绝望的冬天;我们面前无所不有,我们面前一无所有;我们大家都在直升天堂,我们大家都在直下地狱……[22]

俄国大文豪列夫·托尔斯泰(1828—1910)的小说《复活》的开场与狄更斯的《双城记》开场有异曲同工之妙:

尽管几十万人集聚在一个不大的地方,千方百计把他们住得很拥挤的土地毁得面目全非,尽管他们在地上铺满石头,不让任何东西生长,尽管小草刚一出土就被除掉,尽管煤炭和石油烧得烟雾腾腾,尽管树木遭到滥伐,鸟兽尽被驱逐——春天甚至在城市里,依旧还是春天。[23]

在以上这些非诗歌文学文本当中,语言的渲染效果毫不逊色于诗歌文本,更不逊色于其他召唤类文本。所以,对文学文本的单一性划类总会显得缩手缩脚,因为文学文本并不像宗教类或应用类文本那样“单纯”,文学展现的是无所不包的社会生活,它所承载的并不是某种单一的功能,而是生活的综合艺术再加工。文学文本的综合性与浩瀚性客观上不允许我们把它划归在某一种翻译文本类型的范畴当中。

我们在强调文学文本的渲染性以及译者在此方面的能动性与创造性特点的同时,也来谈一下文学文本与忠实翻译的关系。对文学文本的翻译并非与忠实无关,对任何文本来说,忠实是根本,理解是前提,表达是关键;但忠实远非只是内容层面的问题,也有文学形式与艺术风格层面的考量。文学形式与艺术风格的忠实也并非是字面层面与修辞层面的忠实,而是字面下掩盖的真实意义与艺术风格的淋漓尽现的问题。文学翻译中,如果说维持文学人物的人性道德感是一种伦理义务,那么,赋予文学语言以美感则是文学文本翻译的最高艺术境界。

下面通过莎士比亚戏剧《哈姆雷特》中那段著名独白的不同译文,来分析译者在文学翻译中对形式再现、传情达意、语篇统筹、意境再造等层面的综合驾驭能力,进而说明忠实对于文学文本的内容、形式及艺术风格等层面的多维蕴义。

哈姆雷特受其父托梦,得知奸佞的叔父杀父娶母、窃取王位后,义愤填膺而又优柔寡断,于是有了下面这段著名的独白:

To be,or not to be:—that is the question:

Whether‘tis nobler in the mind to suffer

The slings and arrows of outrageous fortune,

Or to take arms against a sea of tuoubles,

And by opposing end them?To die,—to sleep,—

No more;and,by a sleep to say we end

The heart-ache and the thousand natural shocks

That flesh is heir to,‘tis a consummation

Devoutly to be wish’d.To die;to sleep;—

……

But that the dread of something after death,

The undiscovered country from whose bourn

No traveler returns,puzzles the will,

And makes us rather bear those ills we have

Than fly to others that we know not of?

Thus conscience does make cowards of us all,

And thus the native hue of resolution

Is sicklied o’er with the pale cast of thought,

And enterprises of great pitch and moment

With this regard their currents turn awry

And lose the name of action.[24]

朱生豪译:

生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题;默然忍受命运的暴虐的毒箭,或是挺身反抗人世的无涯的苦难,在奋斗中结束了一切,这两种行为,哪一种是更勇敢的?死了,睡着了,什么都完了;要是在这一种睡眠之中,我们心头的创痛,以及其他无数血肉之躯所不能避免的打击,都可以从此消失,那正是我们求之不得的结局。死了,睡着了;——

……

倘不是因为惧怕不可知的死后,那从来不曾有一个旅人回来过的神秘之国,是它迷惑了我们的意志,使我们宁愿忍受目前的磨折,不敢向我们不知道的痛苦飞去?这样理智使我们全变成了懦夫,决心的赤热的光彩,被审慎的思维盖上了一层灰色,伟大的事业在这一种考虑之下,也会逆流而退,失去了行动的意义。[25]

梁实秋译:

死后还是存在,还是不存在,——这是问题;究竟要忍受这强暴的命运的矢石,还是要拔剑和这滔天的恨事拼命相斗,几是英雄气概呢?死,——长眠,——如此而已;闭眼一睡,若是就能完结心头的苦痛和肉体承受的万千惊扰,——那真是我们要去虔求的愿望。死;长眠;——

……

若不是因为对于死后的恐惧,——死乃是旅客一去不返的未经发现的异乡,——令人心智迷惑,使得我宁可忍受现有的苦痛,而不敢轻易尝试那不可知的苦痛;所以,(自觉的意识)使得我们都成了懦夫,所以敢作敢为的血性被思前想后的顾虑害得变成了灰色,惊天动地的大事业也往往因此而中途旁逸,壮志全消了。[26]

卞之琳译:

活下去还是不活:这是问题。

要做到高贵,究竟该忍气吞声

来容受狂暴的命运矢石交攻呢,

还是该挺身反抗无边的苦恼,

扫它个干净?死,就是睡眠——

就这样,而如果睡眠就等于了结了

心痛以及千百种身体要担受的

皮痛肉痛,那该是天大的好事,

正求之不得啊!死,就是睡眠;

……

要不是怕一死就去了没有人回来的

那个从未发现的国土,怕那边

还不知会怎样,因此意志动摇了,

因此便宁愿忍受目前的灾殃,

而不愿投奔另一些未知的苦难?

这样子,顾虑使我们都成了懦夫,

也就这样子,决断决行的本色

蒙上了一层思虑的病容;

本可以轰轰烈烈的大作大为,

由于这一点想不通,就出了别扭,

失去了行动的名分。[27]

这是哈姆雷特那段著名的长段独白中的开始和结尾部分,整段独白的字里行间体现了哈姆雷特内心的纠结、忧虑与困惑:对叔父的奸佞、淫威与罪恶,是挺身反抗,还是逆来顺受?进而联想到“那个从来不曾有旅人回来的神秘之国”,也就是生与死的深层思考,认为行动与意志的动摇源于对不可知的死亡的恐惧。

首行是整个独白的核心关切,“to be,or not to be,that is the question”,这大概是莎士比亚以来最著名的一个问题。若仅从字面上的语义逻辑关系去解读,译成“是,还是不是,这是个问题”,那就什么也没有说清楚;而众多大家的翻译似乎也是“横看成岭侧成峰”。从以上译文中可以看出,朱译与卞译侧重于生与死的纠结,梁译则侧重于对死后的顾虑。相比卞之琳的“活下去还是不活”,朱生豪的“生存还是毁灭”显得更加悲壮与大气,更含有对生命、生存、死亡等本质问题的哲理性思考;卞之琳的翻译则更加切近人物的具体处境,更能体现哈姆雷特内心的焦灼。因此二人的翻译属于完全不同的两种风格,即朱译重宏观把控,卞译则重人物与情节的直观推进。从整个独白的推演来看,“to be,or not to be”应该是指由于不清楚死后是否存在,或是在什么样的未知国度存在,而对眼前的行动犹豫不定。哈姆雷特在决断上的寡断还有另一层原因,那就是受其所处时代的普世道德、宗教信仰及社会价值取向所困扰。的确,挺身反抗是一种英雄般的高贵;容受命运则是宗教意义上的、灵魂与内心的高贵。前者是行为上的高贵,后者是精神上的高贵。这对有时代局限的哈姆雷特来说,也许就是一种艰难决断。所以,在“to be,or not to be”这句著名的追问中,如果说“存在,还是不存在”体现了梁实秋的哲学最深层次的存在主义解读,那么,联系到人物主体对“现世”的时代价值与道德本我的追问时,“生存,还是毁灭”就是一个品性高贵或是灵魂卑贱的问题。从独白中不难看出,作者对人物品性的考量成分还是很大的,而这种考量正是通过人物自身的设问而完成的,也许这正是莎士比亚所处的那个时代的纠结。是承袭千年的宗教戒规,还是顺应人的本质与天性,这也是那个伟大时代的巨变的反映。

通过以上分析可以得出:忠实真的很难。仅仅就独白的首行,这三种翻译到底哪种才算忠实,还是都算不上忠实,这还真是一个“to be,or not to be”的问题;而翻译也的确做不到合三为一,这就有了关于翻译的种种眼光。

再看文学形式。原文是很长的一段无韵诗(monologue),卞之琳严格遵循了原文的文学样式,从诗行到标点,无一出入;但也许正是受原诗规格的限制,在用词的增缩与把控上显得过于拘泥,可读性并不强,流畅性也不够,语言琐碎拗口,口语化倾向严重。朱、梁两位译家均以散体译出,可读性、流畅性更优,且在择词用句上更考究一些。

在艺术风格再现方面,各有优长。比如,朱译与梁译都保留了原句“to die,to sleep”中的暗喻与隐晦风格;而卞译选取的判断句式则过于直白,还减弱了原诗句的语气。在处理对死亡的顾虑那一长句时,朱译最流畅,卞译稍显余赘和拗口;“神秘之国”要比“从未发现的国土”“未曾发现的异乡”更贴合人们的联想,在意韵的把握上更出彩。对“the native hue of resolution”的翻译都很独特:朱生豪的“决心的赤热的光彩”保留了原诗的结构,而且两个形容词的连用,强化了诗歌效果;梁实秋的“敢作敢为”与卞之琳的“决断决行”则充分利用了汉语成语的整体感与节奏感;而“光彩”“血性”与“本色”都为后半句中的“pale”做了铺垫。从整体效果看,卞译的“蒙上了一层思虑的病容”意境更加独到,这甚至是他本段翻译中最出彩之处。

总之,“忠实”,对文学翻译来说,含义是多维的。文学翻译对译者的要求最高,译者不仅要具备对原文本的忠实解读、语言驾驭、意境再造、行文统筹等层面的高超能力,还要形成自己独特的文学翻译风格。

关于日常应用文本的翻译,来自欧洲委员会的瓦格纳(Emma Wagner)女士有一定的发言权。她自1972年起就开始在该委员会从事翻译工作,且任翻译部的负责人,管理属下250多名译员,翻译任务涉及欧盟11种官方语言的日常交流。他们是怎样践行翻译的呢?用瓦格纳女士自己的话来说就是,“我们的工作就是不被看到和中立,而不是把自己的个性强加于原文而扭曲它”[28]。国际大型组织机构的多语种使用(multilingualism)现实昭示,应用文本翻译已经成为当代翻译实践的主体。比如欧盟在1957年的首脑会议上就通过语言多样化的决议,各成员国都有平等使用本国语言的权利。按照欧盟官方规定,原文与译文没有区分,有的只是时间差别,所有的语言版本都有同等的法律地位。这就清楚地指出了欧盟翻译的标准与要求。到1995年,欧盟的官方语言多达11种,每一种欧盟官方或正式会议的文件必须被翻译成11种官方语言,可能的翻译方向有110种;而全年大大小小会议1万多个,常年雇佣译员(in-house translator)需要460多人,临时译员(external freelance translator)达1500多人,翻译总支出费用达20亿欧元;而到2013年7月为止,欧盟成员国增至28个,官方语言增至24种,语言互译方向超过500种,文件翻译总量超过235万页。可想而知,如果不是互联网与机器翻译系统(欧盟使用的翻译系统是EC-Systran)的辅助,似山如海的翻译任务将难以完成。当人们呼吁使用一种人类通用语言(lingual franca)的时候,又大都不愿买“英语”的账,而1887年就已被波兰医生柴门霍夫博士( azarz Ludwik Zamenhof)创立出来的人工语言——世界语(esperanto)也只能是辅助性工作语言,似乎并没有迅速扩展之势。于是,语言多样化成为当下语言生态发展的主流,也是译业兴隆的基础。

azarz Ludwik Zamenhof)创立出来的人工语言——世界语(esperanto)也只能是辅助性工作语言,似乎并没有迅速扩展之势。于是,语言多样化成为当下语言生态发展的主流,也是译业兴隆的基础。

对应用文本而言,信息准确、快速传达是根本。瓦格纳女士曾在工作中发起“Fight the Fog”(反对含糊)运动,旨在保障翻译内容的清晰与准确。我想,这也是为什么纽马克和诺德将这类文本称之为“信息文本”的原因。这类文本的翻译应保证信息的准确与行动的快捷,还须合乎雇主的要求。当然,译者有权利维护自己的翻译道德,拒绝任何翻译任务。

总之,译者在一生中要经历很多社会变迁,思想与观念会不断进化,个人学识与专业素养会不断提升,这些都会在他/她的翻译研究与实践中留下烙印。也就是说,译者的翻译目的、翻译对象、对翻译的认识以及对自身翻译的要求都是动态的、前行的,不可能死守陈规、寸步不前。译者的翻译策略总是在不同的文类与目的之间穿行:“偶尔进行复制或模仿,幸运时创造,有时解码与重新编码,时常进行交流,也许还有少量的操纵(但希望‘从不食人’)。”[29]

【注释】

[1]AndréLefevere:《文学翻译:比较文学背景下的理论与实践》,外语教学与研究出版社,2006年,第12页。

[2]AndréLefevere:《文学翻译:比较文学背景下的理论与实践》,外语教学与研究出版社,2006年,第9页。

[3]同上。

[4]Wagner模仿“煤层工作面”(coalface)而造设的一个新词,指译员的工作是在语言层面上的实践。参见Andrew Chesterman,Emma Wagner:《理论对译者有用吗?》,外语教学与研究出版社,2006年,第7页。

[5]Andrew Chesterman,Emma Wagner:《理论对译者有用吗?》,外语教学与研究出版社,2006年,第8页。

[6]Christiane Nord:《翻译的文本分析模式:理论、方法及教学应用》,外语教学与研究出版社,2006年,第1页。

[7]Rorty,Richard.,“Consequences of Pragmatism”,Minnesota:University of Minnesota Press,1982,p151。

[8]苏珊·朗格:《艺术问题》,滕守尧、米疆源译,中国社会科学出版社,1983年,第168页。

[9]米盖尔·杜夫海纳:《美学与哲学》,孙非译,中国社会科学出版社,1985年,第130页。

[10]安贝托·艾柯(Umberto Eco)等著,斯特凡·柯里尼编:《诠释与过度诠释》,王宇根译,生活·读书·新知三联书店,2005年,第37页。

[11]同上书,第41页。

[12]同上书,第42页。

[13]同上书,第41页。

[14]Edward Dowden.,“The Works of Shakespeare”,“The Tragedy of Hamlet”,London:Methuen &Co.Ltd.1919,p.130.

[15]莎士比亚:《莎士比亚戏剧集(四)》,朱生豪译,作家出版社,1954年,第226页。

[16]威廉·莎士比亚:《哈姆雷特》,梁实秋译,远东图书公司,1976年,第117页。

[17]傅雷:《傅雷谈艺论案书简》,天津人民出版社,2012年,第201页。

[18]Bühler,Karl.,“Theory of Language:Representational functions of Language”,John Benjamines,1990,p.35.

[19]Reiss,K.,“Text Types.Translation Types and Translation Assessment”,Translated by A.Chesterman.in A.Chesterman(ed.),1977/1989.

[20]Andrew Chesterman,Emma Wagner.,“Can Theory Help Translators?”,Foreign Language Teaching and Research Press,2006,p.27.

[21]弗拉基米尔·纳博科夫:《洛丽塔》,于晓丹译,译林出版社,2000年。

[22]查尔斯·狄更斯:《双城记》,宋兆霖译,北京燕山出版社,2002年。

[23]列夫·托尔斯泰:《复活》,王景生译,北京燕山出版社,2007年。

[24]Dowden,Edward.,“The Works of Shakespeare,The Tragedy of Hamlet(Fifth Edition)”,Methuen &CO.LTD,1919,pp.98-101.

[25]莎士比亚:《莎士比亚戏剧集(四)》,朱生豪译,作家出版社,1954年,第203页。

[26]威廉·莎士比亚:《哈姆雷特》,梁实秋译,远东图书公司,1976年,第91—93页。

[27]莎士比亚:《哈姆雷特》,卞之琳译,转引自王宏印:《世界文化典籍汉译》,2011年,第168页。

[28]Andrew Chesterman,Emma Wagner:《理论对译者有用吗?》外语教学与研究出版社,2006年,第8页。

[29]Andrew Chesterman,Emma Wagner:《理论对译者有用吗?》,外语教学与研究出版社,2006年,第8页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。