第二节 福格尔:《铁路与美国经济增长》和“反事实度量法”

铁路在对美国经济增长和发展的解释中占有关键一席。罗斯托(W.W.Rostow)认为美国经济起飞与铁路不可分割,铁路起到经济发动机的作用。不仅美国铁路如此,法国、德国、俄国、加拿大等都是如此。罗斯托还解释了铁路对经济增长的三种影响:第一,铁路降低了国内运输成本,扩大了市场规模,增加了商品种类。第二,在许多国家,铁路是发展一个主要的、新的和迅速扩大的出口部门的先决条件;而这个出口部门反过来又为国内发展提供资本。第三,铁路的发展引起了现代采煤业、现代钢铁业和现代机器工业的发展(44)。实际上,罗斯托不是第一个对铁路表示敬意的经济史学家。早在1944年,利兰·詹克斯(Leland Jenks)就认为铁路是一场“革命”,其理由与罗斯托的看法基本一致(45)。奈特(Chester Wright)也认为铁路的革命性作用怎么说都不过分。菲特(Gilbert C.Fite)和瑞斯(Jim E.Reese)也认为铁路决定着美国经济的发展,也决定着城市的兴起和衰落(46)。为了论证这一普遍被认同的观点,经济史学家引用了大量证据,主要如下:铁路对美国西部开发,并在扩大美国国内市场规模方面起到主要作用;铁路对煤、铁、机车、车厢、木材等的需要,是美国工业发展的主要动力;铁路在19世纪决定了美国的投资、国民收入和就业水平;铁路所带来的交通网络变化使得一些城市兴起。库兹涅茨也认为促进美国经济增长与发展的重要创新是铁路,不过他也告诉福格尔,这个问题实际上没有人认真研究过。

对此问题感兴趣的福格尔开始着手对铁路进行研究。他认为,原来经济史学家所陈述的那些证据还不足以证明铁路的必要性。19世纪美国经济发展离不开铁路的说法只是一种假设,没有经过审慎地验证。福格尔认为,只有证明采用铁路比采用其他方法所带来的“社会储蓄”(social saving)占19世纪美国经济产出的大部分,才能说明铁路是不可缺少的。为此,他使用了“反事实度量法”即把没有铁路时的美国经济发展情况与有铁路时做一对比,也就是把实际国民收入水平与假设没有铁路时的国民收入水平加以比较(47)。如果分析证明同其他运输形式相比较,铁路对经济的影响解释了美国经济增长的相当一部分,认为铁路重要的观点才是正确的,否则,美国经济发展离不开铁路的观点就夸大了铁路的作用。

1964年,福格尔推出了其研究成果:《铁路与美国经济增长》。这本书通过搜集、整理大量的数据,利用经济学理论、定量研究方法和“反事实度量法”,得出结论:铁路对美国经济增长和发展并不是不可或缺的。即,如果没有铁路,美国经济也能照样发展。他主要从两个角度考察了铁路的作用:货物运输上的“社会储蓄”和工业上的影响。货物运输上的“社会储蓄”主要研究的是农产品。所使用的数据主要是1890年的数据,即主要研究了该年的“社会储蓄”,然后将结论推广到之前的半个世纪。研究对工业的影响时,所使用的数据主要是1840—1890年的数据。

一、货运上的“社会储蓄”:到底有多大?

为了计算货运的“社会储蓄”(48),福格尔作了一系列简化:第一,不同运输方式所导致的农业生产和市场分布的变化不予考虑,一方面,对这种变化的研究“超越了工具和数据的极限”(49);另一方面,这种变化所引致的“社会储蓄”很小,可以忽略。第二,只估算1890年的“社会储蓄”,进而推广到之前的半个世纪。福格尔认为这是可行的,因为,铁路的运输效率半个世纪以来一直在增加,因此,如果1890年的“社会储蓄”相对于国民收入来说相当小,那么就可以推算出之前的半个世纪中,这种“社会储蓄”占国民收入的比例也很小。第三,对铁路运输的替代方式是水路运输,而不是马车(50)。第四,只研究农产品运输的“社会储蓄”,并且仅基于四种主要农产品:小麦、玉米、牛肉和猪肉。这四种农产品占州际运输的农业总产品吨位的90%以上。棉花虽然占到农业产出的11%,但进入州际贸易的数量很小,而且主要是水路运输,使用铁路运输的数量只占小麦—玉米总吨位的1.8%。因此,可以忽略。奶制品和羊毛的情况类似,它们的运输数量相对于小麦和玉米来说比例都很小:奶制品占小麦—玉米总吨位的1.3%,羊毛不足1%(51)。

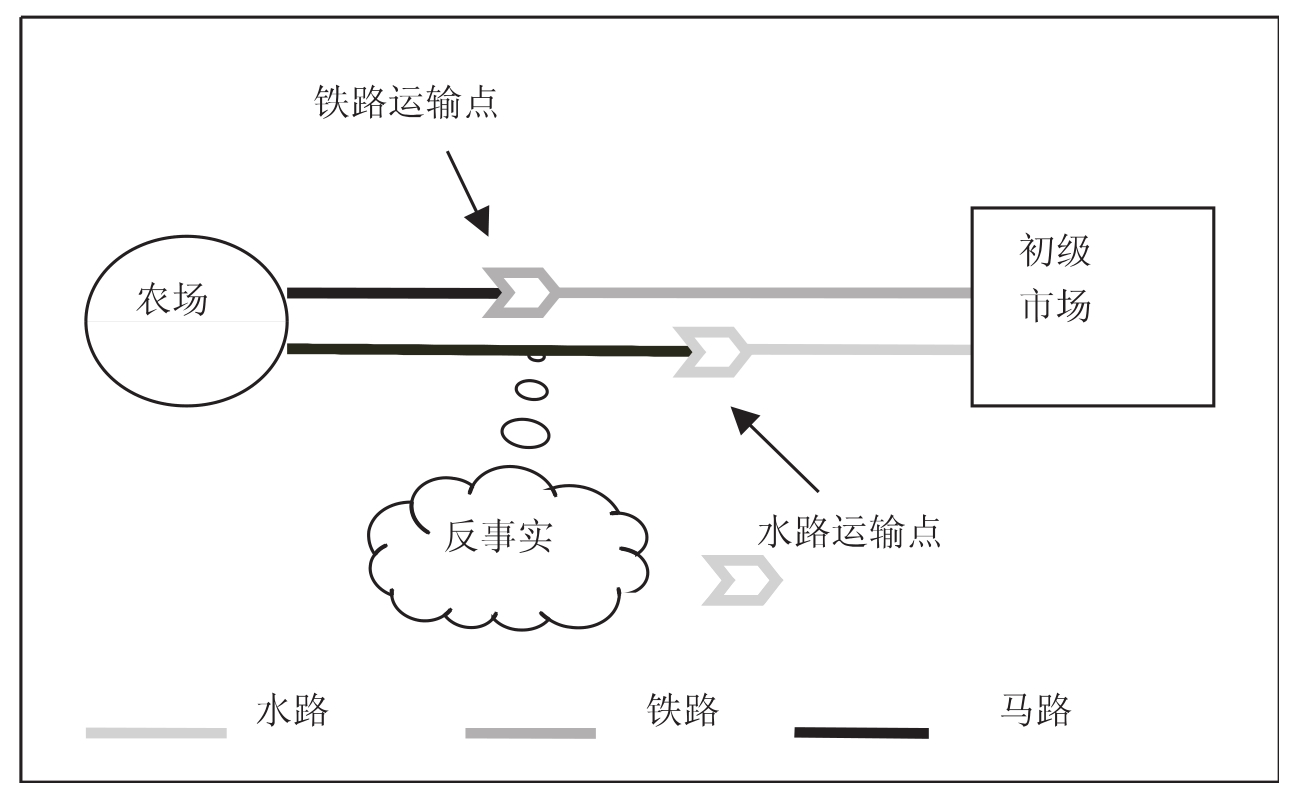

为了考察铁路在货运中的作用,福格尔根据当时美国农业生产的时代重要性和地理特点,还设定了两个概念:“州际运输”和“州内运输”,并分别考察了农产品“州际运输”和“州内运输”的“社会储蓄”。通过研究美国农产品的流通情况,福格尔发现,1890年中西部农场的农产品集中在该地区的11个主要的初级市场上,然后被转运到东部和南部的90个次级市场上,进而扩散到次级市场的周边地区或者出口。据此,福格尔定义“州际运输”和“州内运输”。“州际运输”是指剩余农产品从中西部的11个初级市场转运到东部、南部的90个次级市场的运输。“州内运输”是指除此之外的运输,包括从农场到初级市场、次级市场到周边地区。

有了上述的简化和思路,福格尔便着手计算州际运输的“社会储蓄”。首先确定1890年四种农产品的运输模式,然后估计这些模式的实际运输成本和“反事实”条件下的运输成本。这种方法需要如下数据:从每个初级市场运输的每种农产品数量,每个次级市场收到的农产品数量,它们的运输路线以及每种运输工具的运输成本。然而,这些数据不易获得。每一个初级市场的运输总量可以确定,但它们的目的地和运输路线却无法确定。从另一角度看,每个次级市场的运输总量也可以确定,但无法区分这些产品来自于哪个初级市场。福格尔认为,可以利用数学中的线性规划解开这一难题。以小麦为例。1890年,一定数量的小麦从中西部被运到次级市场。第一个线性规划模型找出把小麦从初级市场运到次级市场的最低成本,对可使用的运输方式不加任何限制,即允许以最便宜的方式运输而不管用什么运输工具。第二个模型强加不用铁路的限制,然后找出把小麦从初级市场运到次级市场的最低成本。这两个最低成本之间的差异,就是小麦“州际运输”的“社会储蓄”。当然,这个“社会储蓄”可能被高估(52)。福格尔虽然指出可以运用线性规划来计算,但在著作中却没有使用这一方法(数据不足),而是另辟蹊径,采用了一个更为简便的估计方法。

估计方法如下:

SS= P2×Q×D2-P1×Q×D1

其中:SS为“州际运输”的“社会储蓄”;

P1为实际运输的每吨英里的运价;

P2为水路运输(“反事实”假设下)的每吨英里的运价;

Q为实际承运的总吨位;

D1为实际的平均运输距离;

D2为“反事实”条件下的平均运输距离。

根据这一计算方法,需要如下数据:四种产品中的每一种(小麦、玉米、猪肉和牛肉)的每吨英里实际运价(1890年),这些产品在“反事实”条件下的每吨英里运价,每一种产品的实际平均运输距离,“反事实”条件下的相应距离以及运输总吨位之数据。这些数据有的能从现有资料提取出来,有的则不能,需要运用统计技术进行推导和估算。福格尔在这里显示了他挖掘数据和整理数据的能力。

1.确定运输量。福格尔认为,一种农产品的运输量应该等于该种农产品的区域总需求(包括出口)与区域内该种农产品的供给之间的差额。以小麦为例来说明福格尔的估计步骤。1890年小麦的州际运输量相当于东部和南部各地的购买量。每个地区的购买量实际上就反映了这个地区的区域需求。小麦的区域需求,是小麦的区域总需求(包括出口)与区域内小麦供给量之间的差额。于是,为了估计需求,就需要估计总需求和当地供给。一个给定区域的小麦总需求由两部分组成:当地需求和出口需求。出口需求由财政部提供的出口统计数据直接给出;当地需求需要间接地估计。根据美国农业部的数据,可以发现,小麦的当地需求几乎全是用于人类消费(53)。一个区域内的总的人类消费等于人均消费乘以地区人口。地区人口的统计数据可以从1890年的人口普查中得到。对区域人均消费的尝试性估计,由英国商业署1909年对城市工人的调查计算得到。基于这些数据,估计的人均小麦消费在北部是每年4.80蒲式耳,在南部是每年4.70蒲式耳。一个贸易区内小麦的当地供给,是每年小麦的当地产量和当地存货(或正或负)的供给之和。美国农业部公布的1890年小麦产量的估计是以州而不是以县为单位。然而,要决定一个贸易区的当地产量,需要县的数据。把1889年以县为统计单位的产量数据乘以县所在州的1890年:1889年的产出比,就可以得到1890年的指标。小麦的存货主要由两组人持有:贸易区中心城市的批发商和农民。关于批发商存货变化的数据得不到,但有可能估计农民存货的变化,而且,作为供给的一部分,这一变化很可能比批发商存货的变化更显著。通过上述一系列操作和计算,1890年的小麦总需求就可以比较准确地被估计出来。然后就可以估计出小麦的运输量。根据福格尔的计算,1890年小麦的运输量为5.015百万吨。同理,福格尔还确定了玉米的运输量为7.735百万吨(54)。肉类(猪肉和牛肉)的运输量大约为三百万吨。

2.确定运价。1890年,并不是所有的谷物(小麦和玉米)都通过铁路运输从初级市场运往次级市场。通常还有一部分要走水路。例如,在芝加哥到纽约一线,谷物由铁路、铁路—运河、运河—湖泊运输。上述每一种运输方式的数据福格尔都可以从现有的资料中整理出来。根据这些资料,可以进一步计算出谷物的每吨英里的平均运价。同理,也可以估算出肉类的每吨英里的铁路运价。估计的结果是,谷物的每吨英里平均运价为0.434美分(55),肉类的每吨英里铁路运价为1.07美分。然后,确定“反事实”情势下的平均运价。所谓的“反事实”条件下的平均运价就是水路运输的平均运价。估计的结果是,谷物的每吨英里运价为0.139美分,肉类的每吨英里运价为0.451美分。

3.确定平均距离。福格尔拥有825对初级市场和次级市场铁路运输线路的里程数和水运线路的里程数。为了简化对平均距离的估计,他从825条线路中随机选取30条线路,然后计算。在这个样本中平均铁路距离是926英里,平均水路距离是1574英里。因为只有一小部分肉类采用水路运输,所以1890年肉类的实际运输平均距离为926英里。对谷物而言,需要进行一个加权调整。调整后的数据是1044英里,这是1890年谷物的实际平均运输距离。“反事实”条件下的水运平均运输距离为1574英里。

有了以上数据,可以对“州际运输”的“社会储蓄”进行初步估计。计算过程和结果参见表3-1。

表3-1 福格尔对“州际运输”的“社会储蓄”的初步估计

资料来源:Robert William Fogel,Railroads and American Economic Growth: Essays in Economic History,the Johns Hopkins Press,Baltimore and London,1964,p42.

从表3-1可见,可得到1890年四种农产品州际运输的实际成本为8750万美元,而水运成本只有4920万美元。也就是说,“社会储蓄”大约是-3800万美元。这意味着铁路不但没有形成“社会储蓄”,相反造成了社会损失。福格尔认为,这种奇怪的结果很容易解释,因为估计的实际运输成本包括所有相关变量,而估计的水路运输成本却没有包括所有的相关变量。在计算水路的运输成本时,必须考虑六个被忽视的成本。它们是:运输过程中的货物损失,转运成本,从码头到水路之外的次级市场的马车运输成本,使用较慢的运输方式造成的时间损失所导致的成本,一年中有五个月不能使用水路运输的成本和水路运费中不能反映出来的资金成本。一旦考虑到这六个被忽视的成本,铁路运输所导致的损失将会转变为一种节约。

接着,福格尔计算了六个被忽视的成本。水路运输会比铁路运输造成更大的货物损失,这可以用保险费来估计,因为在一种特定的运输方式下,平均损失的价值大致上等于这种运输方式的保险费用,所以水路运输的货物损失之价值大致等于水路运输时平均的保险费用。经计算,大约为600万美元。一旦把货物从一种运输工具转到另一种运输工具上,转运成本就会产生。在“反事实”情况下,从初级市场到次级市场很可能平均每吨就会有两次转运。如果每吨每次转运需要花费50美分,那么四种产品的转运费用就会达到1600万美元。马车运输成本可以从现有数据中进行计算,这项数据大约是2300万美元。很难计算的成本是使用较慢运输方式造成时间损失所导致的成本和一年中近5个月不能使用水运而造成的成本。这些成本没有直接的数据资料,只能进行间接估计。间接估计的关键在于估计时间与存货之间的关系。如果商家能在货物销售掉的同时实现货物补给,那么就会是零库存。如果不是这样,那么就需要有一定的库存。供应地到需求地之间的时间差越大,库存也就越大。平均来说,如果水运比铁路运输多花一个月,而且每年有5个月要封航的话,那么就很有必要在次级市场保持一定数量的存货来补给水运延时和封航期的商品空缺,这个存货数量等于这些市场每年所需商品数量的一半。所以1890年的水运断航和延时的成本就是为保持这一存货所花的成本。存货成本由两方面构成:把资金投入这些额外存货而丧失其它投资的机会成本(以利率来衡量)和仓储费用。经计算,资金成本大约是1800万美元(利率为6%),仓储费用大约是3000万美元。另外,修缮运河所占用的资金成本大约也有1800万美元。这样,把这些被忽视的成本计入之后,“社会储蓄”就由-3800万美元变成7300万美元(56)。1890年这四种产品的实际运输成本约为8800万美元(57),没有铁路,则州际运输成本差不多翻一番。这符合常识,因为,毕竟农产品是成吨地用铁路运往东部,而只有在少数一些适宜水运的路段才采用水运。虽然相对实际运输成本而言,州际运输的“社会储蓄”还可以,但相对国民生产总值(GNP)而言却非常小,只相当于国民生产总值的0.6%(1890年的GNP大约为120亿美元)。事实上,即便铁路运输的价格被假设为零,“社会储蓄”也仅仅会升至1.61亿美元或者国民收入的大约1.3个百分点(58)。

计算州内运输的“社会储蓄”要复杂得多。州际运输只是发生在为数很少的一些地方——即位于中部、西部的11个初级市场和位于东部、南部的90个次级市场。但州内运输却是要把为数众多的地点相互连接起来。如把每一个农场视为一个发货点,那么1890年的发货点就是456.5万个。而且,这些地点不能由26000英里的海路、4000英里的运河、五大湖和海岸线连接起来,甚至不能被1890年的167000英里的铁路连接起来。商品从农场运到初级市场不是只靠铁路或水路,而是要靠铁路加马车或水路加马车这样的组合运输方式。因此,社会储蓄的多少不仅仅取决于铁路运输和水路运输的相对效率,而且取决于马车运输费用。1890年从一个农场到一个铁路运输点的平均马车运输距离为10英里。如果没有铁路,从一个农场到一个水路运输点的平均运输距离可能要达到30英里甚至更多。这种额外的马车运输费用将增加铁路运输的“社会储蓄”。到底“州内运输”的“社会储蓄”有多大呢?

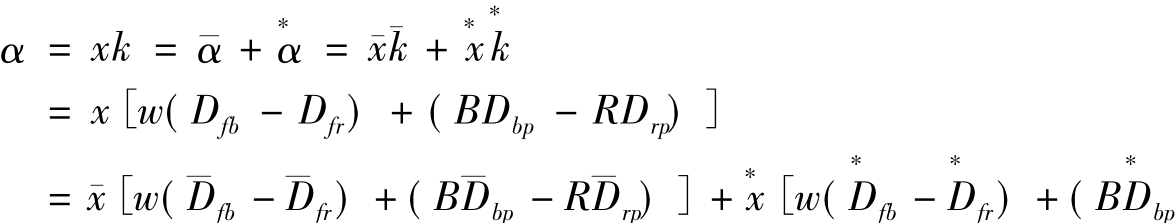

“州内运输”的“社会储蓄”估计方法有两种。第一种估计方法(α估计)是州际运输计算方法的直接扩展。该估计值是1890年货物从农场运到初级市场的实际运输成本和“反事实”情势下的运输成本之间的差额。该种估计方法不考虑“反事实”条件下的有效率的调整。因此α估计引入了一个不可以忽视的正偏差,即会高估“社会储蓄”。为了减少这种高估,福格尔还提出了第二种估计方法(β估计)。没有铁路,由于马车运输的运价很高并且超过了产品的市场价值,因此,农业的商业化经营只有在离水路不超过一定距离的耕地上才能继续进行下去。确定这一距离,就能确定用于商业化经营的农产品生产边界,而如果知道了这一边界,就可以把“社会储蓄”的计算分成两部分:(1)在农业商业化经营的可行区用铁路把农产品从农场运到初级市场所产生的运输成本,与没有铁路时在相同两地运送相同产品所发生的运输成本之差(即可行区的α估计);(2)因农业商业化生产经营用地供给减少所导致的国民生产总值的损失。即:

L为农业商业化生产经营用地减少而带来的国民生产总值的损失。

图3-1 “州内运输”的分析示意图

估计α的方法:

![]()

其中:x为使用铁路运输州内农产品的吨数;

为使用铁路运输州内农业生产经营非可行区中的农产品的吨数;

为使用铁路运输州内农业生产经营非可行区中的农产品的吨数;

k为每一吨农产品的社会储蓄;

为每一吨可行区农产品的社会储蓄;

为每一吨可行区农产品的社会储蓄;

w为每吨英里的平均马车运费;

B为每吨英里的平均水路运费;

R为每吨英里的平均铁路运费;

Dfb为从农场到水路运输点的平均运输距离;

Dfr为从农场到铁路运输点的平均运输距离;

Dbp为从水路运输点到初级市场的平均运输距离;

Drp为从铁路运输点到初级市场的平均运输距离;

为可行区内农场到水路运输点的平均运输距离;

为可行区内农场到水路运输点的平均运输距离;

为可行区内农场到铁路运输点的平均运输距离;

为可行区内农场到铁路运输点的平均运输距离;

为可行区内水路运输点到初级市场的平均运输距离;

为可行区内水路运输点到初级市场的平均运输距离;

为非可行区内农场到水路运输点的平均运输距离;

为非可行区内农场到水路运输点的平均运输距离;

为非可行区内水路运输点到初级市场的平均运输距离;

为非可行区内水路运输点到初级市场的平均运输距离;

w(Dfb-Dfr)可以解释为由于马车运输的减少所带来的每一吨的社会储蓄,(BDbp-RDrp)则可以解释为铁路运输替代水路运输所带来的每一吨的社会储蓄。通过对一系列数据资料进行搜集和整理,并借助于合理的推算(比如对平均距离的推算),福格尔给出了上述有关变量的估计值。分别为:

L= 1.54亿美元

= 8.6英里

= 8.6英里

= 2.88美元

= 2.88美元

x-= 2760万吨

w= 0.165美元

α-= 0.673亿美元

β= 2.21亿美元

= 920万吨

= 920万吨

α= 3亿美元

由上可见,β估计的“州内运输”的“社会储蓄”大约为2.21亿美元,占国民生产总值的1.8%,α估计的“州内运输”的“社会储蓄”大约是3亿美元,占国民生产总值的2.5%。值得注意的是,α估计的“社会储蓄”并不是由于铁路的运费比水运低,而是由于铁路的使用减少了对运费昂贵的马车运输的需求量。在α估计中还有必要加上某些间接成本,主要是货物损失、延误成本和航行的季节成本。这三项加起来大概有3700万美元。这样,根据这一方法所计算出来的“社会储蓄”大约为3.37亿美元,占国民生产总值的2.8%。在β估计中,也存在货物损失、延误成本和航行的季节成本等间接成本,大约为2720万美元。从而,用第二种估计方法算出来的“社会储蓄”大约为2.48亿美元,占国民生产总值的2.1%。

福格尔虽然设计了α估计和β估计两种方法,并估计出“州内运输”的“社会储蓄”分别占2.8%和2.1%,但他似乎对这一结果并不满意。他说,“估计是基于以下假设,即没有铁路时技术的其它方面都不改变。然而,似乎很有这种可能,即如果没有铁路的话,很多用于修扩建铁路的资金和才智会转而用于发展其它运输方式。”(59)如果当时没有铁路,也许运河体系将更加完善。在这种假设下,α估计就减少至2.14亿美元(占国民生产总值的1.8%),β估计就减少至1.75亿美元(占国民生产总值的1.5%)(60)。如果假设美国的公路建设有进一步发展,则α估计值是1.41亿美元,即国民生产总值的1.2%,β估计值是1.17亿美元,即国民生产总值的1%不到(61)。

通过简单的加法运算,可以看出铁路对四种农产品的总的“社会储蓄”大约占国民生产总值的1.8%+ 0.6%= 2.4%(假设运河体系更加完善)或者1.2%+ 0.6%= 1.8%左右(假设公路建设有进一步发展)。由此可以得出什么结论呢?福格尔认为,根据1890年美国的经济实力水平,国民收入减少1%将使国家的经济发展减慢三个月。因此,“社会储蓄”占国民收入的2.4%或者1.8%表明,用铁路运输农产品,对美国的经济增长并无太大的促进作用。

当然,福格尔也认识到,只计算四种农产品的“社会储蓄”,还不足以说明铁路的根本性作用。对“社会储蓄”的估计应该包括所有商品。利用已有的α估计和β估计,可大概估计出总的“社会储蓄”分别为国民生产总值的7.1%和6.3%。这种简单的推算方法会导致对“社会储蓄”的高估。实际上,非农产品的“社会储蓄”要低一些,这主要是因为在非农产品中矿产品占了很大比重,比如1890年煤炭占非农产品总吨数的35%,铁和其他矿石占50%以上。矿产品的生产和消费地点相对较集中,而且这些地点一般都在水运航线上,存货的贮存成本也较低。比如9个州就占了1890年所有煤炭运量的近90%。而且在这些州内,生产还进一步集中在少数几个镇。46个镇的煤炭运送量达7600万吨,占9个州所生产的煤炭量的75%。而且,所有这些城镇都有河道穿过。另外还应注意的是,农产品的2.14亿美元“社会储蓄”中已经包含了非农产品的“社会储蓄”中的重要部分。虽然用于改善河道的资金成本都是因为农产品,但这些成本的大部分也应该分摊到非农产品中去,或许2.14亿美元中的35%应该划归到铁路运输矿产品、林产品和工厂产品而带来的“社会储蓄”中去。如果农产品“社会储蓄”是1.4亿美元,那么总“社会储蓄”的α估计值约为5.6亿美元,即国民生产总值的4.7%。加上一些调整,福格尔认为,α估计值应低于国民生产总值的5%,并认为这个数据相当小,与传统的经济史学家所强调的铁路对19世纪美国经济发展具有决定性影响的说法相去甚远。

二、对工业的影响:铁路的作用是否被高估?

很多经济史学家都认为铁路促进了美国工业发展。比如罗斯托,他认为美国的“起飞”就与铁路密切相关。正是19世纪40年代铁路和制造业在东部的发展和50年代建设铁路的热潮向西部的推进,导致了美国产业结构的迅速转变。罗斯托认为,英国工业革命的主导部门是纺织工业,而美国工业化的主导部门则是铁路工业。然而,福格尔认为,美国产业结构在铁路建设时代发生了迅速转变的证据是不足的。从马丁(R.F.Martin)和高尔曼(Robert E.Gallman)所提供的统计资料上看,产业结构的变化是渐进的,制造业增加的趋势也是平缓的。罗斯托提出的美国经济“起飞”始自19世纪40年代值得商榷,因为据福格尔考察,从19世纪20年代美国经济就已经具有一定的增长速度了。另外,福格尔也不同意“起飞”之说。福格尔认为经济变革是渐进的,而不是在某一段时间之内出现了具有“决定性”的变革。技术创新同样不是集中在某一段时间之内的,而且,发生技术创新的领域也不是唯一的。数据表明,棉纺织业、制造业都发生了持续不断的技术变革。因此,福格尔对“起飞”、“革命”之类的词都非常慎重(62)。

在对工业部门发展影响上,福格尔认为,或许铁路的重要性被高估了。铁路真的像罗斯托所说:“铁路的发展引领了现代煤铁工业和工程的发展,在许多国家,现代基础工业部门的发展大部分源于建筑的需要,特别是维持铁路基础设施的需要”(63)吗?为了证明这个说法正确,福格尔认为,应该调查五个相关行业:煤、钢铁、机器制造、交通运输设备制造和木材。

首先,福格尔对美国的钢铁行业进行了定量研究。他说,在研究铁路对经济增长的贡献时,定量分析是非常必要的。如果由于数据缺失而逃避使用定量分析,同时却宣称铁路在国民经济中有很大影响,这种做法是不慎重的。福格尔说,当然,有些数据可能相当缺乏。但即使如此,也不能仅凭内战之前的一些所谓有识之士的资料和观点来做出判断。福格尔认为,要确定铁路在钢铁市场上的地位必须建立在重组和再现美国钢铁总消费量和铁路部门钢铁总消费量等相关数据的基础上。因为只能获得零散的数据,所以进行这样的重组显得极为重要。只是主观任意地挑选铁路和钢铁部门一个或几个零散项目的资料进行判断,就如同古人类学家随便拿几颗牙齿就想重构出动物的整体形状一样滑稽。当然,在古人类学领域,任何蛛丝马迹即使是很小的一颗牙齿也是不能丢弃的。事实上,根据牙齿和骨骼构造在统计上所显示出来的相关关系,从牙齿结构确实可以很好地推断出颚的构造。然而,我们不能由此对动物的整体形状做出可靠的推断。如果有牙齿、头骨局部、脊椎和腿部骨头的话,结合生理知识我们可以足够自信地再现出当时动物的整体形状。

福格尔强调,1840—1860年间铁路在钢铁市场上的地位没能得到系统性再现,并不能由缺乏数据这样的理由来解释。事实上,除了新建铁路的公里数外,其他关于铁轨重量、铁轨寿命、重修铁路的数量、废弃铁路的数量等零散资料是可以获得的。之所以不能系统地再现出铁路在钢铁部门发展中的地位,主要是因为缺乏有效的数据重组。进一步地,福格尔指出,重组和再现仅仅基于理论。正如在博物馆看到的史前动物事实上并不是当年的动物本身,而只是根据生物学原理以及化石残骸所模拟出的理论上的动物而已。同样,重组再现也不是当年铁路在钢铁市场上的真实地位,而只是根据经济学原理以及数据资料所推断出的理论上的地位而已。当然可以利用一些标准来评价重组的效果,比如理论的内在一致性和所用数据的拟合优度(64)。

有了以上理论和方法,福格尔对1840—1860年钢铁工业进行了详细研究。他认为,有四种数据需要考虑和确定:铁路在钢铁产品市场上的消费份额指数;生铁(pig iron)产量的确定;铁轨制造所耗钢铁数量的确定;国内粗铁(crude iron)总产量和总消费量的确定。国内铁路在钢铁市场上的地位指数用I1表示。

其中,分子中不包括从国外进口铁轨的数量。但不巧的是,不能获得计算这一指数的全部数据。即使是内战结束后的几年里,也由于某些产品生产的中断造成数据不够详尽,个别产品的价格无法获得。因此,传统经济史学家采用I2来计算。

![]()

这里暗含I1= I2的假定。这种假定在以下条件满足时才可以成立:(1)所有铁轨来自国内购买;(2)所有产品生产所用每吨熟铁所需的生铁量是相同的;(3)熟铁的锻造全部利用生铁;(4)钢铁部门最终产品的价值与所用的生铁量直接成比例。事实上,在现实中以上四种情况都难以得到满足,因此I2>I1,而且是大大超过后者。实际情况是这样的:相当一部分的铁轨从国外进口,1850—1859年间,来自国外的铁轨占铁轨总量近2/3;每吨辗铁、铸铁和锻铁锻造所需要的生铁量是各不相同的;生铁不是生产熟铁的唯一原材料,50年代后半期铁屑在熟铁锻造上发挥越来越重要的作用;钢铁部门最终产品的价值与所用的生铁量也不是成比例的。因此,用I2作为铁路在钢铁市场上的地位指数存在明显的高估倾向。

鉴于此,福格尔定义另外两个指数来减少高估问题,即I3和I4。

如果国内生产铁轨和钢铁行业所用的进口粗铁吨数和国内粗铁吨数成比例,则I3= I4,I4<I2,但I4>I1。但是,与I2相比,I4更接近I1。福格尔认为I4是测定铁路对工业发展影响的较好指标。I4分母中最大的组成部分是国内生铁产量。从1854年起,美国钢铁工业协会定期公布国内生铁产量的年度估计值,这一估计是基于全行业调查而做出的,因而较为可靠。但1854年之前,特别是1840—1849年间的数据存在很多争议。40年代最广泛引用的数据来自《历史统计数据》(1960年)。该数据受到很多学者的怀疑,福格尔结合其他史料对这些数据进行了独特分析,并得出结论:1845—1847年,生铁生产的空前增加不是因为高炉数量的增加,而是因为1845—1849年美国全部高炉都满负荷运转。当时商业杂志发表的有关黑色冶金状况的各种报告和该部门工厂主的意见,能证明福格尔的猜想。生铁价格变动指数也证实了福格尔的推断。

对福格尔而言,这一结论非常重要。他拥有19世纪40年代宾夕法尼亚所有高炉满负荷运行的相当可靠的数据资料。如果1845、1846、1847年全部的高炉都满负荷运行,那么这就意味着可以用这三年的数据作为同一时期该州生铁生产的数据。当然,仅仅知道该州三年的数据还不够,还需要知道全国和其他时间的生铁产量。这个数据如何估算呢?福格尔认为可行的办法就是掌握美国全部生铁产量是宾夕法尼亚州生铁产量多少倍的倍数。如果知道这个倍数,自然就可以通过宾夕法尼亚的数据来进一步确定全国的数据。根据现有资料,福格尔推算出1839—1840、1844、1852、1854、1855、1856年的倍数,它们分别为2.916、2.298、1.973、2.006、1.852、1.812。根据这些倍数和年份的数据,可以得出一个二次回归方程Y= 2.9550-0.14259t+ 0.004696t2,其中Y代表倍数,t代表年份,t= 1839。通过0这个公式,可以估算出1845、1846、1847年的生铁产量分别为574000、687000、765000吨。同时,也可以估算出1841、1849、1850年的产量数据。接着,福格尔又从各种资料中收集了其他年份的数据资料,并且尽可能地检验可靠性。最终形成了1840—1860年美国生铁产量数据的时间序列。这些数据被用来计算I4分母。

在计算分子时,福格尔面临同样任务,即整理出1840—1860年的铁轨生产所用的生铁数量的时间序列。可靠的数据也只是从1849年才有,其他的需要估算。办法就是外推法,即知道1849年以后的数据以及方程之后,外推至1840—1849年。这种方法原则上是可行的。每年生产的铁轨用于代替磨损、废弃的铁轨、新建铁路线和扩建老的铁路线。这三种用途的每一种所需要的铁轨数量,都不是任意改变的,而是服从某一种规律。福格尔认为,用如下六个方程可以描述铁轨的需求。

1.Rt= Mt×Wt

2.Rdt= Rt-Rft

3.Mt= Mst+ Met+ Mrt

4.ΣMet/ΣMst= a×t

5.Mrt=β1Mt-1+β2Mt-2+……+βn Mt-n;Σβ1= 1

6.Rjt=λ1 Rt-1+λ2 Rt-2+……+λn Rt-n

其中,Rt为铁路在t年需要的铁轨吨数;

Rdt为t年美国生产的铁轨吨数;

Rft为t年进口的铁轨吨数;

Rjt为t年磨损的铁轨吨数;

Mt为t年新建的铁路里数;

Wt为半英里铁轨的平均重量;

Mst为t年新建的单轨铁路里数;

Met为t年新建的额外轨道里数(所谓额外,指的是线路上的第2根、第3根轨道);

Mrt为t年用以替代旧轨道的铁轨里数;

t为以年为单位的时间;

α、β、λ是系数。

在这些变量当中,Wt、Rft、Mst和t是外生变量,可以直接根据现有数据资料确定。Mrt大约为Mst的二分之一。方程4说明总的额外铁轨长度与总的单轨铁路长度之比与时间成线性关系,即随着时间的推移,增加的额外铁路越来越多。这个方程同时也说明,铁路建设的总趋势是在原有基础上增加线路数量而不是新建铁路。式中的α是这样确定的。根据所掌握的1876年铺设铁路的第一手数据,福格尔计算出1876年的α值为0.23。他假定1830年的这一系数为0,然后在这两点之间作一直线,并把这条直线倾角的正切作为方程4的α值。福格尔认为,这样估算不影响模型的结果。方程5确定t年中替换的铁轨数量(长度)与之前年份铺设的铁轨数量之间的关系。在这一方程中,每一个系数β1是t-i年所磨损的铁轨数量的权重,之和等于1。β的值由磨损铁轨的模型决定。有数据表明,一根钢轨的平均寿命大概在10到12年之间,一般不会少于5年或大于20年。其寿命近似服从于期望为10.5年,标准差为3年的正态分布。方程6反映的是某一年的废弃铁轨数是前几年铺设的铁轨数的线性函数。参数λ由磨损铁轨量的分布决定。

根据上述模型,福格尔最终确定了铁轨的总需求量、铺设新线路所需要的铁轨数量、替换磨损铁轨所需要的铁轨数量这三个变量的时间序列。在利用所取得的数据时间序列计算指数I4之前,福格尔还进行了检验。经过检验,他认为该模型是合理的,对现实的模拟是有效的,然后,他就根据这些数据开始计算指数I4。传统的经济史学家声称,铁路是50年代生铁的最大消费者,指数I2也可以佐证这种见解。例如,这个指数表明,19世纪60年代,钢铁部门总产量的60%用于生产铁轨及其他的铁路设备,最大值出现在1851年,这一年,本国的钢铁产量的67%都用于铁轨的生产。但是,福格尔指出,I2过高估计了铁路对钢铁行业发展的影响。根据他所研究的指数I4,50年代只有15%的钢铁行业总产量是用来生产铁轨的。1856年达到极限,不过也就是20%,之后该数据不断下降,到1860年变为15%。

福格尔还研究了其他产业和铁路之间的关系。以煤为例,1849—1869年铁路对煤的直接需求是微不足道的。从1840年到1860年铁路部门通过购买铁轨和其他铁制品所消费的煤共计1264.3万吨,只占同期煤的总产量的5.97%(同期煤的总产量为2.1168亿吨)(65)。铁路对木材工业的影响也不是很大。1840—1860年间,由木材加工厂提供的枕木最多不超过4.49亿英尺,还不足木材总产量的0.5%。如果加上车厢制造所需木材,也不过仅仅提高0.5个百分点,总计为0.96%。事实上,即便把所有铁路上的枕木都归为木材加工厂生产,其比例也就是5.43%。因此,铁路部门在木材的消费市场中所占比例不大。铁路所购买的交通运输设备的价值占整个行业的份额也很小。1859年铁路建设所需设备的价值只有1200万美元,约占交通运输设备行业总价值的25.4%。铁路部门对钢铁、煤、木材和交通运输设备的市场影响较小,也意味着在机械产品(不含交通运输设备)的消费上所占份额也较小。1859年,铁路部门直接消费的机械产品不足1%,即使加上其他相关产品的间接消费,铁路部门所消费的机械产品也只占总产量的6%。根据以上估计,铁路部门对交通运输设备、机械、钢铁、木材等产品的购买只有2250万美元,占制造业总值的2.76%(总值约为8.15亿美元)(66)。然而,这可能有遗漏。通过对遗漏项目进行数据估算,最后得出,1859年铁路部门在制造业产业的消费上的价值为3211万美元,占制造业总额的3.94%。当然,这个数值还不能说是铁路创造的净值,因为,如果没有铁路,那么马车和水路运输工具也会对制造业产生需求。因此,铁路消费对制造业的影响比所估计出的数值和比例要小。

据以上研究,福格尔大胆得出自己的结论:1840—1860年间出现的钢铁工业的发展首先不是铁路建设的需求带动的,也就是说,铁路对钢铁工业的发展不起决定性作用,对整个制造业的影响也不像人们想象的那么大。这是本书中福格尔得出的第二个具有震撼力的结论。当然,在全书结束时他曾经有所保留地说,关于铁路对美国经济发展影响的研究还不是很充分,还有很多影响本书都没有涉及。

三、一些学者的批评和福格尔的辩护

《铁路与美国经济增长》为经济史研究带来了一个新的观点和一种新的研究方法。诺贝尔经济学奖委员会在获奖理由的公告上说,没有任何一本经济史著作能给人留下像该书那样的影响。计量运动的主要人物之一的泽尔纳(Arnold Zellner)提议让福格尔成为经济学会新的特邀会员时,强调:福格尔是将计量经济学方法引入到经济史研究中的公认领袖。他的工作大大推动了经济学理论用于经济史研究(67)。

福格尔的观点和方法就像往平静的湖面投了一个石子,立刻泛起很多涟漪。很多学者不能接受他的观点,而且认为福格尔的计算方法也有问题。在福格尔关于“社会储蓄”的计算公式中,使用的数据不是资源成本上的数据,而是价格数据。这与社会储蓄的概念冲突。社会储蓄应该是指提供既定数量运输服务所需要的真实资源的减少。福格尔公式中运价的低廉也许反映了运输服务质量的低下,因此,与提供优质运输服务的铁路价格没有可比性。斯坦利·来博格特(Stanley Lebergott)重新构造了典型的铁路运输服务和典型的运河服务每吨英里的平均成本方面的数据,并且估计出:1840年,运河的成本已经是铁路成本的4倍了(68)。这一估计与菲什洛对1859年的计算结果大致相同。而且,来博格特认为自己的估计可能还低估了铁路的真实社会储蓄,因为铁路技术在1840年以后有相当大的改进,安全性能和速度都得到了较大的提高(69)。保罗·戴维(Paul David)认为福格尔的假定有很多问题。比如,水运不可能以不变的单位成本运送1890年的货物量。因为,当水运设施变得日益不够时,次级水道(往往是效率较差的)就会被用作航线。河流由于位置的不同也不是完全一样的。把可航行水道沿岸的所有地点都作为转运点也是不合适的。而且,福格尔还忽略了水上运输因天气而遭中断期间需要大量的紧急储藏设施来处理运输中的存货这一事实。因此,实际上的社会储蓄一定比福格尔的估计要高得多(70)。杰弗里·威廉森(Jeffrey Williamson)在假定铁路运输成本于1870—1892年不变(实际上,从芝加哥到纽约的铁路运费可能下降了60%)的前提下,得出结论:1892年,如果没有铁路,则GNP将比实际的GNP低18%(71)。威廉森的计算遭到了查尔斯·卡恩(Charles Kahn)的质疑。卡恩采用了另外一种计算方法,结果是:社会储蓄占1871年GNP的2.3%—3.0%,占1890年GNP的3.2%—4.2%。这个估计值与福格尔的估计值没有很大区别(72)。

关于“社会储蓄”的计算,福格尔在《新经济史的发现与方法》一文中也作了进一步说明(73)。他假设没有铁路运输会出现三种技术调整,并分别重新计算出社会储蓄额。他的假设是:一、社会不得不完全依靠1890年已有的运河和公路;二、至少将建造长达5000英里实用而且盈利率很高的新运河;三、对普通公路进行改建。在第一种场合,铁路带来的社会储蓄占国民生产总值的3.1%(74),在后两种场合,铁路的社会储蓄占国民生产总值的1.8%。并且,他把自己的研究结论和菲什洛(Albert Fishlow)的结论作了比较。菲什洛对1859年社会储蓄额的计算,不仅涉及农产品的运输,而且涉及所有的货运和客运。根据菲什洛的计算,1859年,铁路为货运带来了1.55亿美元的“社会储蓄”,为客运带来了7000万美元的社会储蓄。如果对铁路为货运和客运带来的“社会储蓄”做一个下限估计,这一数字至少为1.5亿美元至1.75亿美元,大约占当年国民生产总值的4%。福格尔认为,他的计算结果与菲什洛的计算结果非常接近。但事实上,如果把菲什洛的计算方法推广到19世纪末,则“社会储蓄”要比1859年大得多。货运价格若下降约75%,则铁路会在货运上产生15亿美元的社会储蓄,客运上为5亿美元,加总后的数字大约占GNP的15%(75)。福格尔的估计值只占菲什洛的三分之一不到。之所以差距较大,原因之一是福格尔的计算中没有考虑铁路对客运的影响。根据博伊德(Haydon Boyd)和沃尔顿(Gary Walton)的计算,1890年铁路在客运上产生的社会储蓄约为3.44亿美元(76)。如果把这一数字与福格尔的计算加总,则可知铁路的全部社会储蓄的上限估计值占GNP的比例大约为不足9%。这比菲什洛的估计还是要小。

即便福格尔关于“社会储蓄”的计算基本准确,罗斯托等学者也不认为这个数字很小。从一方面看,这一数字连1890年3个星期的产值都不到,但从另一方面看,这一数字比GNP一年的增长率还要高,并且比两年内人均收入的增长率还要高。其他发明中几乎没有像铁路这样对经济造成如此深刻影响的(77)。

由于学者们的质疑,福格尔本人曾经在美国《经济史学报》1979年3月号发表《关于社会储蓄量争论的笔记》,除了澄清和回答有关社会储蓄量计算方面的一些问题之外,还阐述了自己研究铁路与美国经济增长的真正用意。他说,这一研究仅仅是想证明铁路在19世纪后半叶美国的特定环境下,其对经济增长的促进作用并非必不可少,因为假如当初没有铁路,那么可以有运河系统和公路运输等方式进行替代。他重申他的研究不是想对铁路对经济发展的贡献进行否定,铁路在整个交通运输系统中实际上仍居重要地位。比如,福格尔承认1860—1870年以后,铁路网络由于更加密集,具有比水运更低的边际运输成本。对于其他国家,福格尔也说类似于美国的替代假设不一定有效,因为美国的运河系统较为发达,而其他国家的地理环境不一定具有这样的有利条件。例如,在多山的墨西哥,几乎就没有运河和河流可以替代铁路;而在英国,由于运输距离的限制,水运对铁路的替代性也大大小于美国。另外,谷物、木材、煤炭等产品适于长距离水运,而当时美国的运输产品也主要是这些。故而,他的结论只是针对美国的,而且是针对19世纪的美国。

关于“反事实度量法”,福格尔认为,当人们试图找出某种发明、制度对经济发展的确切影响时,计量和理论之间的关系最为密切,此时,也就需要把实际发生的状况与不具备某种条件时可能发生的状况进行比较。但是,由于后一种情况从未发生过,因此,不可能有人见过,也不可能载入历史文献。这样,经济史学家就需要一套理论或一种模式,以便从实际存在的各种制度和关系中,推断出这种“反事实”的情况。这种“反事实度量法”在康拉德和迈耶提交给威廉斯敦会议上的论文中也有使用。他们通过对“美国南北战争前南方奴隶制没有赢利性”这一命题进行适当的“反事实”检验,指出了“如果不发生国内战争,在不出一代人的时间内,南部可能已经按部就班地废除了奴隶制”这一不能直接检验的命题的不正确。尽管如此,但很多学者不赞同“反事实度量法”。美国的经济史学家弗里茨·雷德利克(Fritz Redlich)认为“反事实度量法”是新经济史研究方法论中最令人莫测的。他认为那是“准历史”。雷德利克仔细区分了“假设”和“虚构”。假设与虚构不同,假设是依据现实中有某种相应物而产生的设想,而虚构则是没有这类相应物的设想,或者至少已知是不现实的设想。假设反映现实,并且来自现实,而虚构仅仅是“假如”思维的产物,在现实中没有相应的东西。假设迫切需要证实或者证伪,而虚构作为智力思维的产物,既不能证实,也不能证伪。借助于假设,可以获得知识,而借助于虚构可以得到获得知识的工具。在雷德利克看来,福格尔的研究就是以虚构为基础。因此,福格尔的著作没有提供历史知识,而只是揭露一些令人感兴趣的新观点,但不能证明它们,也不能断言新观点能够驳斥传统观点。雷德利克认为,福格尔的分析从头至尾都是由虚构组成,为了充实这种虚构,还依赖经济学理论和计量方法确定一些变量数值和另外一些变量数值之间的关系。这种分析是有问题的,假设的理论在现实中可能并不成立,因此,所构造的数据成了与现实无关的一种虚构。传统的经济史学家也会大量使用假设,但他们不运用虚构方法。使用虚构方法对于历史研究是没有意义的(78)。克莱默(T.A.Climo)和豪威尔斯(P.G.Howells)认为,“反事实”因果逻辑提供给我们的不过是因果相关的先发事件和后续结果,它要么是一种武断的决定,要么是一种我们理论基础的直接表达。由于假设是虚假的,因此,“反事实”不能提供任何有实际意义的推论。“反事实”假设是现实无关,实际上是牺牲了现实主义换取工具主义(79)。德赛(Meghnad Desai)则强调,历史模式实际上很难制定,因为其过于复杂,所包含的因素也太多(80)。

福格尔对此进行了辩驳。他说,如果把根据“反事实”命题而进行的研究拒之于历史门外,那么要清理的就不仅仅是新经济史学家的著作,也包括以往的历史著作。新经济史和传统经济史研究之间的区别,不是有多少个“反事实”命题,而是在何种程度上阐明了这些命题。在传统的经济史研究中,“反事实”的命题比比皆是。福格尔强调,几乎在所有把法律、社会、技术和政治等方面的革新作为经济活动变化之原因的讨论中,都有类似的命题,都隐隐约约地把国家的实际状况,同假设不具备某种条件而可能发生的状况加以比较。也就是说,“反事实”假设早已存在于传统的经济史研究中,只是没有学者明确提出该方法。事实上,新经济史学家并不只是埋头于提出新的“反事实”命题,他们还对传统史学中存在的“反事实”论点加以阐明和检验。由于“反事实”命题仅仅是来自假设——演绎模式的某些推论,因此,至少可以从两方面加以验证,一个是立论和前提之间有无逻辑性,另一个是模式的假设经验上是否有效。新经济史学家在重新研究以往的著作时,大半是要说明这些著作违背了上述一条或者两条。福格尔认为,“反事实”的假定性陈述是历史学家论述中的一个绝对不可缺少的特征。历史学要成为真正的科学,正需要经济计量的介入,需要“假设——模型——检验”的方法,“经济学帝国主义”不是要消灭其它的学科,而是要给那些学科带来新生,就像数学给其它自然科学带来丰富营养一样(81)。

四、结论和方法:创新和不足

历史是常书常新的。正如历史学家卡尔(Edward H.Carr)所言:“历史是历史学家和历史事实之间连续不断的、互为作用的过程,就是现在与过去之间永无休止的对话。”(82)经济史的任务也是要不断根据新材料、新方法来认识过去。福格尔在1993年能够获得诺贝尔经济学奖,也主要是因为他在老问题的分析中采用了新方法。福格尔通过深入挖掘当时的历史事实——各种各样的历史数据,敢于突破前人的习惯性思维,并借助于构建一种可行的定量方法,将这些历史数据富有意义地串联起来,从而得出不同于以往的新结论。这是非常难能可贵的。这对重新认识铁路在美国经济发展中的作用是一个贡献,同时,对经济史研究空间的拓展和经济史的自身发展也是一个重要贡献。

福格尔能够推导出这样的新结论反映了他本人对经济发展的一些看法。第一,19世纪没有一个单一的技术革新对经济增长是最重要的(83)。尽管铁路已经有超过半个世纪的快速增长,尽管铁路对资本的需求非常巨大,尽管铁路改变了以往的运输方式,加速了产品的流动,扩大了市场规模,但铁路并不像人们想象的那样,对经济发展起到了举足轻重的作用。没有铁路,美国经济可能只是以另外一种方式发展,就像福格尔所说的,可能建造了非常完善和发达的运河网络,可能建造了技术非常先进的公路运输系统。铁路,就像蒸汽机的改进、纺织工业的技术创新、化学工业的进步、冶金工业的发展一样,只是工业革命的一部分。经济增长也不是一个或少数几个幸运发现的结果。第二,自由市场强于国家干预。铁路由于投资量巨大,资金回收期较长等原因,私人是不愿意投资的。在这种情况下,需要国家进行支持。19世纪美国的铁路建设正是这样一个过程。当时,铁路能够迅速取代运河系统,其中政府对铁路投资的鼓励和支持(比如大量赠送土地、巨额贷款的担保、税收的大量减免)起了很大作用,这种全面支持是任何金融机构所不能替代的(84)。如果承认铁路作用巨大,也就等于承认国家干预经济的合理性,这虽与凯恩斯理论相符。但却不一定符合深受芝加哥学派影响的福格尔的思想。

通过在研究中使用定量方法和“反事实度量法”,福格尔成为一位方法论的创新者。定量方法在传统经济史中也有学者应用,但那时应用的范围和程度都远远没有福格尔那样广和深。福格尔就像一个运用数据的太极高手,他能够不费力地把各种数据重组,并使之富有逻辑和意义。福格尔认为,仅靠定性不能分析经济生活中的细微变化,也不能对某些看似正确的结论进行证明。一个可靠的观点,一定能够经得起数据检验。福格尔为定量方法赢得了荣誉。为了论证铁路的经济作用,福格尔还使用了“反事实度量法”。他觉得这种方法实际上已经被很多历史学家不自觉地在行文过程中使用了。而且,这种方法是一个有用而且可行的方法。当然,很多学者反对这种方法,并试图从他的方法入手,否定其假设和方法,进而维护铁路重要性的观点。他本人对这些批评做出了回应,他对他的方法进行了捍卫。

在新经济史学家看来,传统经济史学家的历史方法是非科学的。科学的方法是什么呢?福格尔认为是经济学的研究方法,即在经济史研究中应用假设——演绎模式。应用这种模式,必然要依赖大量的经济学理论,否则,“反事实”的情况难以推导出来。新经济史学家还重视数据资料,从该书的论证过程看,福格尔运用了大量的可以收集到的数据资料,而且尽量根据现有的数据,可靠地推断出他所需要的数据。以往的经济史学家也会在论著中运用数据,但运用数据的程度不深,仅仅是为佐证而已,比如,当阐述土地的产量增加时,可以通过适当的数据来说明此言不虚,但是,事件依然是论著中描述过程和因果关系的主体。而在新经济史学家那里,事件退后了,退出了舞台的中心位置。表演者变成了数据,闪亮在舞台中心的是数据。在新经济史学家的论著中,可以发现大量的数据应用,福格尔的《铁路与美国经济增长》是典型代表。为了让数据更好地发挥其作用,福格尔利用数据构建了各种图表,从中发现数据所蕴含的趋势和规律。没有数据,新经济史学家是不做任何断言的,这既体现了新经济史学家的严谨,也体现了新经济史家的科学追求。

新经济史学家永远面临两个问题:一个是获得必要的数据,一个是对必要的数据进行处理,也就是对数据进行计量分析。福格尔在该书中运用了计量方法。比如,他在计算铁轨的需求量时就构建了一组方程,他在说明不同时期一州产量和全国产量之间的关系时,运用了回归分析。书中还大量应用了统计学,比如,抽样方法。实际上,此时的计量方法相对来说还很简单,因此,福格尔的模型中事实上还有很多可以商榷之处,但对统计和计量的重视已经可见一斑了。不仅如此,福格尔也没有放弃对数学中简单方法之运用,比如,百分比的计算、平均数和指数等,都成为他的分析工具。

当然,“大行不顾细谨”(85),福格尔在进行严密定量分析的同时,也难免有照顾不到的地方。首先,福格尔在测算水运的时间损耗等成本时,用库存来间接估计。然而,库存不能够完全衡量水运的时间损耗等成本。众所周知,铁路替代运河成为主要运输方式是历史事实。铁路能够替代运河不仅仅是因为铁路减少了库存,也因为铁路的快捷为人们的行动带来了效率,而效率的好处体现在很多方面。比如,效率就意味着可以首先抓住市场,效率就意味着可以赶在完全竞争之前把商品卖一个好价钱。铁路运输的这种迅速、准时、可靠的特点,是运河不能比拟的。尽管这些很难量化,但确实是在历史事实中可以观察到的影响。其次,用库存来间接估计水运成本,还存在另外一个问题,那就是有些产品,比如肉类,在长距离运输时,它很容易变质。因此,不是库存可以解决的,只有时间能够解决。也就是说,如果仅仅衡量这个产品,水运是没有办法替代铁路的。事实上,钱德勒(Alfred D.Chandler)认为,铁路与运河相比,可以提供更直接的交通,可以不受条件限制直接连接两个城市,不受气候干扰,等等,优势非常明显(86)。再者,福格尔计算“社会储蓄”仅仅计算的是产品,而没有把人员运输包含在内。人员运输也非常重要。因为,人员的流动意味着市场的迅速扩大,意味着文化的广泛传播,意味着技术进步会加速,意味着城市化进程会加快等。而这些影响对经济增长来说不能说不重要。

总之,尽管福格尔进行了严谨的推导,但其中也有不少难以令人信服的地方。仅举几例:(1)变量遗漏的问题。模型设计上或许存在问题,铁路对货运和工业本身的影响或许不大,但不能保证与铁路相关的自变量,比如铁路的市场效应、文化效应,对经济发展(因变量)的影响不大。吴承明认为,铁路的社会文化效益没有进入福格尔的模型(87)。钱德勒认为,铁路在美国经济发展史上作用也体现在多个方面。比如,作为一个“支柱部门”的铁路,推动了经济系统质的变化和结构性变化,促进了管理进步,推动了组织和技术创新,促进了市场规模扩大,等等(88)。马赛厄斯(P.Mathias)认为,铁路的重要性在于推动所有经济部门扩张(89)。许多观察家认为,铁路也是美国经济向西推进的原因(90)。铁路的影响还体现在艺术和文学中,体现在人们的社会生活中(91)。而且,从铁路的货运量上也可以看出,铁路对货物交换的重要性。根据英国经济史学家B.R.米切尔主编的《帕尔格雷夫世界历史统计:美洲卷,1750—1993》中的铁路货运量的数据,1865年和1890年的铁路货运量差别就很大,1865年为31.50亿吨公里,而1890年为1160亿吨公里(92)。总之,福格尔的分析是抽象和简化的。简化分析是一种手段,因为,任何一种分析都很难将所有的情况考虑周全,尤其是历史分析,必然要舍弃很多因素、很多变量。然而,这种简化分析也不能代替全面分析,简化分析的结论也不一定能够代表全面分析的结果。很多经济史学家不接受福格尔的结论,其理由也在此。(2)数据代表性的问题。比如,在重组铁路运价的数据时,由于数据资料的限制,福格尔没有办法知道那个时期的所有铁路的运价。因此,他只能借助于部分数据和理论来解决这一问题。他用某一地区或者某几条铁路的运价来代表全美国的铁路运价,即以某一地区和某些铁路为典型。这种方法从数学上和理论上是可行的,但从实际上看,这种代表是否真的有效还有待于进一步考察和核实。类似的问题他处也有。(3)“反事实度量法”有其应用价值,但其局限也是明显的。吴承明认为,历史研究不能假设,假设是没有意义的。历史事物的存在有其社会的、文化的条件和价值,是不能随便否定的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。