第二节 溶血性疾病的分类

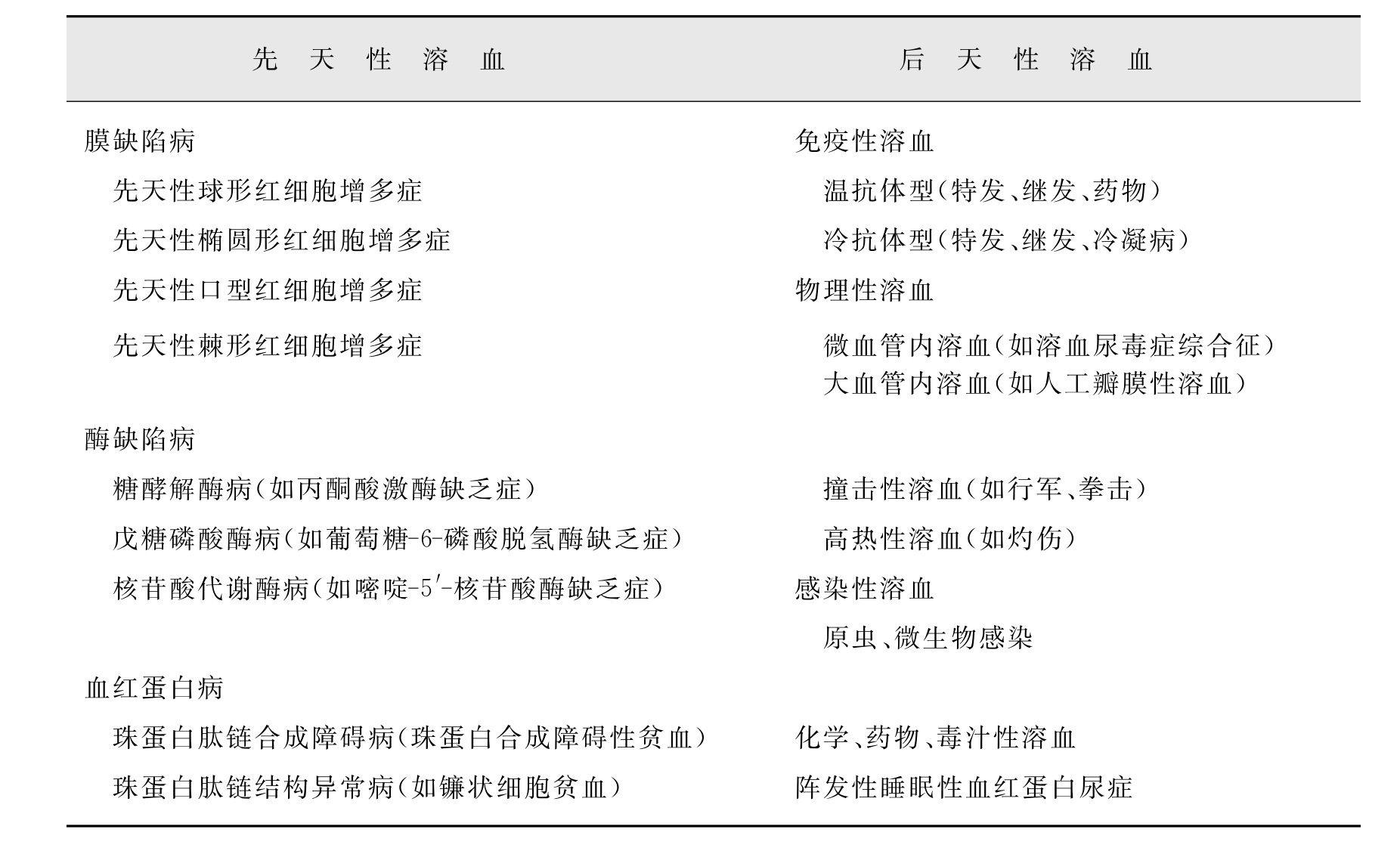

溶血性疾病从不同角度出发,有多种不同的分类法而衍生出的命名。各种分类方法或命名可从不同角度协助我们认识溶血和诊断溶血病。从病程角度出发,可分为急性型和慢性型溶血病,但慢性型常在症状急发后才注意到其病变,如不稳定血红蛋白病,而急性型亦可有慢性病程迁延,如阵发性睡眠性血红蛋白尿症。从遗传学观点出发,可分为先天性和后天性溶血病,但先天性病者不一定一出生就犯病,如β珠蛋白生成障碍性贫血病均在降生后6个月后才渐行进入病态,而后天性溶血病却有一降生就出现溶血症状,如母子血型不合的溶血。从红细胞内因和外因发病机制分类有:红细胞内溶血病,如红细胞酶和红细胞膜缺陷病,但往往因外因诱发出现病态;红细胞外因性溶血病,如不利于红细胞生存环境和流通渠道之溶血病,如行军性血红蛋白尿症,但有谓此症患者可能有红细胞内轻度骨架蛋白失常。从实验的角度出发,可分为免疫性溶血病和非免疫性溶血病、球形细胞溶血和非球形细胞溶血病、海英小体溶血病和非海英小体溶血病等。上述源于不同角度的分类法,已为临床习惯通用,但为了便于循序渐进诊断的可操作性和治疗的可依据性应从红细胞破坏场所作为起点,将溶血分为:原位溶血,单核-组织细胞系统溶血病,血管内溶血病和兼性溶血病为宜。下面就将对不同场所的溶血病进行讨论,从各自的相应临床特征到各自的实验室差异,从共性到个性,分析对比,以求得从客观数据中找出相互间的鉴别点,逻辑性地获得最后诊断结论。溶血性疾病常用分类见表2-1。

表2-1 溶血性疾病常用分类法

一、原位溶血

幼稚红细胞在骨髓内增殖发育过程中,正常情况下有15%~20%的幼稚红细胞不能成熟而在原位死亡。据测缺铁性贫血患者,则有30%的红细胞原位溶血,巨细胞性贫血者原位溶血可达70%~90%。在先天性溶血疾病中,先天性者如β珠蛋白生成障碍性贫血,后天性者如环形铁粒幼细胞贫血等,都以原位溶血为主。原位溶血为主的溶血病,在某些临床体征与实验表现方面均明显有别于其他场所溶血病。临床上黄疸程度相对次于单核-组织细胞系统溶血而强于血管内溶血病。幼稚红细胞内血红蛋白含量低于成熟红细胞中含量,故若相同数量的细胞死亡,其代谢产物胆红素亦相应略少,随之胆色素性结石形成机会亦略少。该原位溶血性疾病黄疸及胆红素增高程度略高于相等程度的血管内溶血,因后者除少量血红蛋白在肝脏内代谢外,大量游离血红蛋白从尿中丢失,在体内代谢成胆红素机会甚微。一般的概念认为脾脏肿大是溶血性疾病重要不可缺少的阳性体征,但就原位溶血性疾病而言,死亡的幼稚红细胞没有涉及脾脏处理,因而无明显肿大的溶血病,应提示原位溶血性疾病。

实验中所见,骨髓象显示幼稚红细胞大量但无效生成,血中很少出现新生代偿的红细胞,表现为网织红细胞生成指数明显下降,其指数在0.5以下,甚有低到0.1者,说明患者红细胞有效生成力不足常人的50%。红细胞内含有丰富的乳酸脱氢酶(LDH),溶血状态红细胞死亡致血中LDH浓度增高,但幼稚红细胞所含LDH更多,且同工酶有别,故原位溶血状态中LDH大增,均值可达3 000U/L,另以LDH-1为主是其特点。常人血浆铁转换率(PIT)为每天7mg/L,溶血性疾病患者伴随其红细胞死亡加速,PIT一般增至常人的3倍。肠道摄铁力很大程度上决定于PIT,故溶血状态体内荷铁增加。原位溶血为主的溶血病红细胞死亡更快,PIT可达常人的8~10倍,肠道摄铁力更强,其结果表现在血清铁蛋白大增,体内荷铁更多,终致血色沉着症。另一个特征是骨髓内组织细胞会有大量均匀分布的球菌型铁。球菌型铁量的多少,既反映了原位溶血的程度,也反映了体内荷铁量的多少。多少不等的球菌型铁出现在巨幼细胞贫血、β珠蛋白生成障碍性贫血、环形铁粒幼细胞贫血、先天性造红素紊乱性贫血和许多其他遗传性溶血病及恶性血液病,提示了这些疾病均有不同程度的原位溶血现象。

二、单核-组织细胞系统溶血

原发缺陷和继发损伤的成熟红细胞在循环单核-组织细胞系统时,逃脱不了在该环境中的郁积、扣留、摘除、直至销毁,该系统的溶血又习惯地称为血管外溶血。

临床上该系统溶血的黄疸程度最为显著,与原位溶血相比,成熟红细胞内血红蛋白含量高于幼稚红细胞含量,故其代谢产物的胆红素浓度相比较高。与血管内溶血相比,虽均为成熟红细胞死亡,但该系统溶血释出的血红蛋白均在体内代谢成胆红素,而血管内溶血的血红蛋白大部分都离开体内。随同体内胆红素代谢的差异,该系统溶血者胆石症发病期最早、发病率最高,这是另一个提示该系统溶血病的特点。脾脏是单核-组织细胞系统最大的也是最重要的器官,它既是衰老和伤残红细胞主要的死亡场所,又是质量低劣红细胞郁积扣留的场所,具有“监狱与刑场”的双重功能。长期大量处理伤残低劣的红细胞,其体积与功能就会顺应性进行性地增大,在所有溶血性疾病中,该系统溶血病脾脏肿大最为明显。

实验表现为骨髓中幼稚红细胞大量增生,伴随着血中网织红细胞生成指数相应明显增高,其指数往往高达3.0以上,此示骨髓红细胞有效代偿达到正常人的3倍以上,这是与原位溶血截然相反的现象。骨髓红系代偿性地增生使PIT达正常人的4倍,肠道摄铁能力为正常人的2倍,体内荷铁增加,骨髓组织细胞中出现较多的小珠型铁粒。血清铁蛋白反映了体内荷铁量,若无输血和滥用补血药,其增高度略次于原位溶血者。先天性球形红细胞增多症溶血病和后天性自体免疫性溶血病是该系统溶血病的代表病种。

三、血管内溶血

红细胞在循环血液中胞膜严重受损,胞内血红蛋白漏入血浆,谓之血管内溶血。血浆中血红蛋白被结合珠蛋白结合运至肝脏降解,每小时可清除1 500mg/L。未被结合珠蛋白结合处理的游离血红蛋白,迅速氧化成高铁血红蛋白,继而降解出的高铁血红素,由血红素结合蛋白运至肝脏处理。超出此两种蛋白质结合力的剩余游离血红蛋白,则可逆性地形成αβ二聚体,从肾小球漏入原尿中。原尿中的血红蛋白成分流经肾小管时,部分被肾小管上皮细胞吸收,其余随尿排出体外。血管内溶血时血红蛋白的代谢途径,决定了该系统溶血病的临床与实验表现明显不同于另两个场所的溶血症。

临床上黄疸症状不明显,因为红细胞裂解出的血红蛋白只有少量在体内生成胆红素,大部分已排出体外,血内郁积的胆红素不会太多,当然胆红素染色的皮肤、巩膜黄疸就不明显。同理,因高浓度胆红素沉着的胆色素性的胆石症也很少见。严重损伤的红细胞在血管内破坏,基本上很少涉及脾脏的作用,故此类疾病无一般概念中脾脏肿大的特征。

实验中骨髓内红细胞系统代偿性的增生,网织红细胞生成指数增加,此种红细胞的有效代偿性生成度略逊于单核-巨噬细胞系统溶血病,其表现为网织红细胞生成指数很少超过3.0。碎裂红细胞在许多血管内溶血疾病中出现,颇具诊断意义。血红蛋白尿是此类溶血病急性发作时独特的表现。含铁血黄素尿是血管内溶血病既敏感又特异的证据。伴随溶血时大量血红蛋白的消失,体内铁相应地丢失。据报道阵发性睡眠性血红蛋白尿症者,平均每日从尿中丢失铁量平均为15.9mg。故持续性的血管内溶血病者,终致继发性缺铁性贫血。骨髓组织细胞中含铁血黄素阴性,但血清铁蛋白并不会相应地减少,因为被肝脏和肾脏处理的血红蛋白,其分解出来并原地储存于实质细胞内的铁,动用困难。由此可知贮存在组织细胞中的铁是易利用的铁,而血清铁蛋白则反映了全身总铁储量。阵发性睡眠性血红蛋白尿症、蚕豆病、溶血尿毒症/栓塞性血小板减少综合征、弥散性血管内凝血、心脏瓣膜异常和高温性溶血症均属此类溶血症。

四、混合型场所溶血病

某些溶血性疾病,其红细胞破坏场所可兼而有之。如此则造成临床和实验室表现的混合纷杂现象。但任何一个特点的混合型场所溶血病,其红细胞破坏场所有主次之分,分析资料,鉴别诊断必须抓住主要矛盾。β珠蛋白生成障碍性贫血、环形铁粒幼细胞贫血、先天性造红紊乱性贫血等,以原位溶血为主,兼有一定程度的单核-组织细胞系统溶血。α珠蛋白生成障碍性贫血以及某些遗传性贫血,以单核-组织细胞系统溶血为主,兼有少量的原位溶血。G6PD缺乏症者,其酶活力极低时以单核-组织细胞系统溶血为主,其酶活力次低时,在外因诱发急性溶血时则以血管内溶血为主。一般来说,遗传性溶血者或多或少合并有原位溶血和单核-组织细胞系统溶血;而后天获得性溶血病则往往表现为单纯的血管内溶血或单核-组织细胞系统溶血。

从上述情况可知,溶血发生的部位差异,可客观地反映在临床和实验特征上,因而从红细胞破坏场所作为出发点来认识溶血,进行分析,这样才能深化对溶血的认识,循序渐进地安排实验项目,做出正确的诊断,选择合理的治疗和得到准确的预后评价。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。