7.1 语素结合中的语法问题

7.1.1 从语义结构看语素的语法表现及其结合

Lieber(1983)曾经指出,根据论元联结原则(Argument Linking Principles),英语里的V-V复合词一般是不允许出现的,因为动词要指派论元,而V-V复合词内部没有论元,各动词的论元结构在复合词内部不能得到满足。英语里有少量的V-V复合词,这部分词之所以能存在,是因为它们内部两个动词的论元结构是相同的,其论元可以在复合词外部同时得到满足。张郇慧认为,这个看法在英语里是正确的,但不适用于汉语。她以汉语里大量存在的动补式复合词为例来说明构成复合词的两个动词性语素的论元结构可以不同(1)。我们认为,Lieber的看法是富有启示意义的,如果把讨论的范围限定在并列式复合动词内,汉语并列词在构成时也要满足论元结构重合的条件。

复合词成词的一个语义标志就是表达单一完整的意义。这个基本条件从根本上对语素的相互选择提出了要求:双方的语义结构应该能够重叠,以便使其意义单一化。如果不能完全重合,至少应该不发生抵触。就动词性语素来说,它们的论元结构应该大致相近,例如潜在的施事、受事等相同。这是从语义单一化角度提出的基本要求。

董秀芳(2002:118-121)认为,对动词的并列组合来说,“两个成分都是及物性的比两个成分都是不及物性的更容易成词”。原因在于,“如果两个并列项都是及物动词性成分的话,那么整体组合的句法功能也应是及物的,后面要求带宾语。那么就会形成这样的结构:V1V2O。”而“由于两个动词支配的宾语具有相同的所指,而且第一个动词后未出现有形宾语,这样就促使人们将两个在线性顺序上邻近的动词组合理解为一个单一动词。”如果并列的两个动词项要拥有共同的单一宾语,显然其论元结构应该相同,这样就可以把这两个动词看成是一个整体,再给单一内部论元指派同一个论旨角色。

同一个论旨角色不能同时分配给两个论元,一旦两个语素的论元和论旨角色的分配不能协调合一,一般就不能结合。例如,给予类语素包含了几个不同的小类:

A.【上予下】赏、赐、赉(釐)→赏赐、赏赉

B.【馈送】赠、遗、馈(归)、贻(饴)、送→馈赠、贻赠、赠送、馈送

C.【交付】予(与)、畀、付、授、交、给→畀予、付予、授予、给予、交予、交付

D.【下予上】贡、献→贡献

A、B两组语素,因为动作方向正好相反,行为的发出者和承受者位置颠倒,不能共享论元(各自的论元不能重合,句法层面的论旨角色就不能分配给共有成分),从而使双方不能结合。中间B、C两组,因为不强调方向性,只关注行为本身,就可以和其他组成员结合(虽然不是很普遍)。

当然,如果在一些不是必须出现的论元上有不同,可以通过互相协调来解决。及物性单音动词语素和不及物性单音动词语素合成为双音词,只要那个宾语对应的论元不是必须出现,或者不及物性语素可以转化为及物性的(例如使动用法、意动用法等),就可以结合为词。在“及物性语素+不及物性语素”的复合词构成格式中,多数复合词的语法属性是由后者决定的,即结合成词后复合词为不及物性,这是因为汉语里很多及物动词的宾语不是必须出现的,最终及物语素作出调整,使得整个复合词趋向取消宾语,就成为不及物的了。

下面先来看几组并列式合成词。

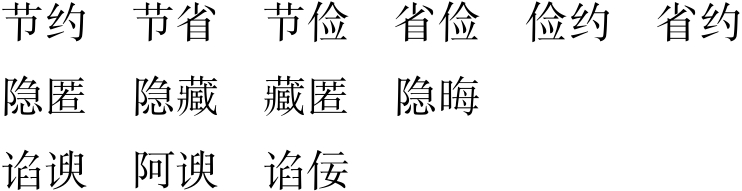

在第一组合成词中,构词语素“俭”倾向于不及物性(2),其余各语素都是及物性的(3)。因为“俭”是不及物的,所以复合词“节俭”“省俭”“俭约”也是不及物动词;而“节约”“节省”“省约”中的“节”“约”“省”都是及物动词,所以整个词也都是及物动词。“隐”“匿”“藏”都是及物性的,“晦”是不及物的,所以“隐匿”“隐藏”“藏匿”是及物动词,而“隐晦”则仍为不及物性。同样,在“谄、谀、阿、佞”这个类聚中,“谄”“谀”“阿”是及物动词,可带宾语,而“佞”是形容词,一般不带宾语,于是“谄谀”“阿谀”为及物动词,“谄佞”不及物(4),一般也不带宾语。事实上,那些及物性的单音动词,往往也有不带宾语的用法,受事宾语可以略去,所以在和不及物性语素结合时减去相关论元,以求得双方的协调统一。

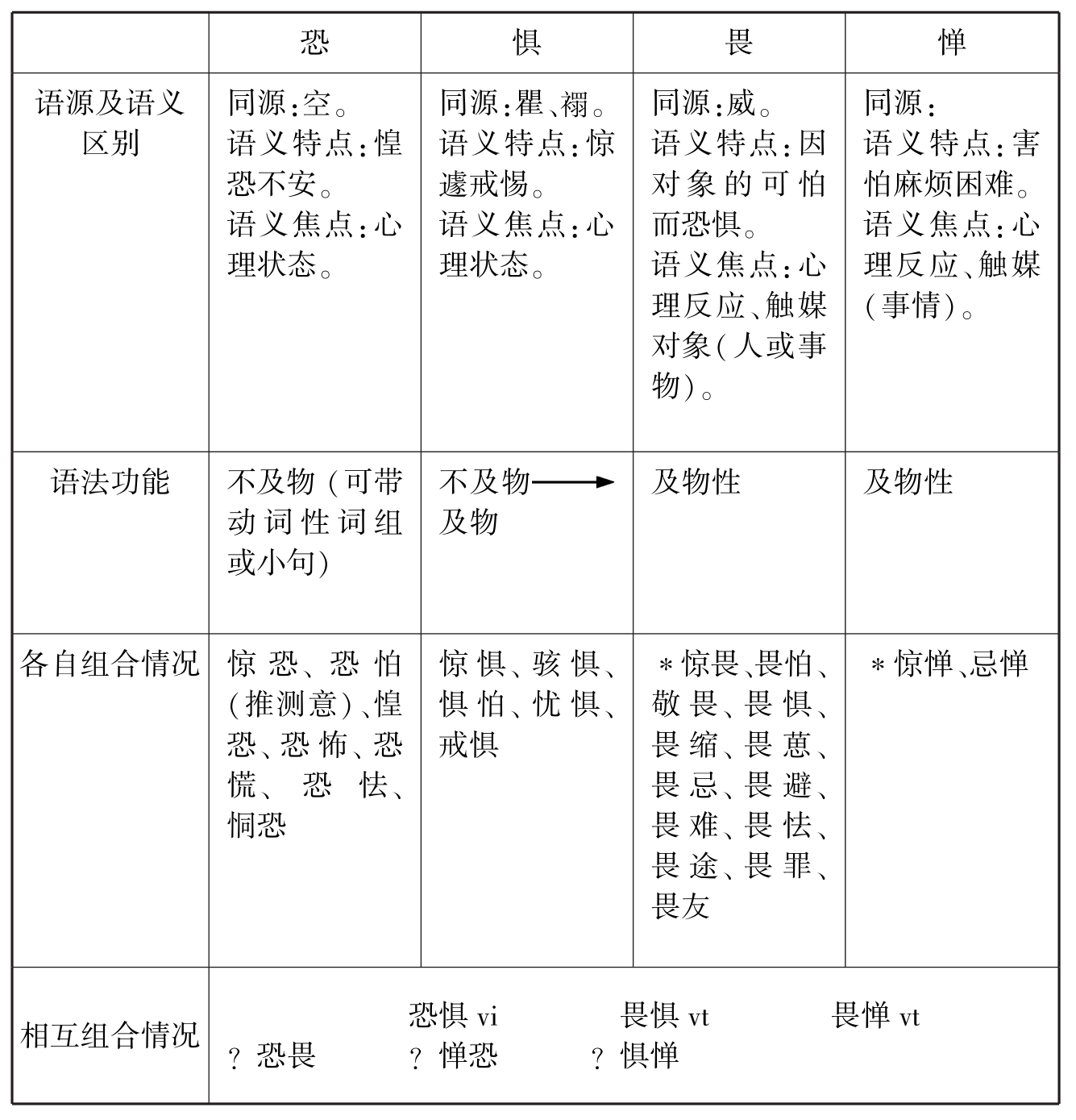

又比如在同义类聚“恐、惧、畏、惮”中,各语素的基本意义相同,但在句法功能上略有不同:“畏”“惮”是二元动词,客事论元往往要出现;“恐”则是一元动词,不带客事宾语(后来可以带动词性词组或小句,但仍较少后接名词);“惧”最初也是不及物动词,又发展为可以带名词宾语,其两种用法都较为常见,介乎“畏”和“恐”之间。句法功能的不同和它们在结合构词分布上的表现是一致的:“惧”既可和“恐”结合,又可以和“畏”结合,而结合后的句法功能由“恐”或“畏”来决定。“恐”和“惧”都可以和不及物的心理动词“惊”结合,“畏”“惮”却不能。

对“恐”、“惧”、“畏”等同义词的分析,前人已经做得很详细了(参看王凤阳1993:854;王政白1992:314~315;周文德2002:241~242;等等),我们这里从语义、语法、分布、构词协同发展的角度择要作介绍,并加以简单的讨论。

“惧”本源于“瞿”。《说文·瞿部》:“瞿,鹰隼之视也。”按,此训实为解释字形之造意,盖字从隹,故谓之“鹰隼之视”。鹰隼之视,左右张望,惕然之状。大徐本作“瞿,惊视貌”,意义相似。“瞿”与“ ”音义本同。《说文·

”音义本同。《说文· 部》:“

部》:“ ,左右视也。”即此。左右而视的外在行为和姿态,源于内心的警惕和惊遽,所以分化出“惧(懼)”表示内心状态,在原字形上添加表义构件“心”。“惧”因为较侧重警惕之意,所以往往和“戒”组合成“戒惧”,而“恐”、“畏”等词就不能和“戒”结合。“惧”和“畏”的意义差异,可以通过下面这个例子看出来:

,左右视也。”即此。左右而视的外在行为和姿态,源于内心的警惕和惊遽,所以分化出“惧(懼)”表示内心状态,在原字形上添加表义构件“心”。“惧”因为较侧重警惕之意,所以往往和“戒”组合成“戒惧”,而“恐”、“畏”等词就不能和“戒”结合。“惧”和“畏”的意义差异,可以通过下面这个例子看出来:

杀僇必信,民畏而惧。(《管子·版法解》)

例中“畏而惧”是个连动式的结构,犹言“先畏之而后惧”。此句意思是:如果惩处罪犯都审信施行的话,百姓必定感到害怕,并警惕在心。“畏”是针对“杀僇必信”带给百姓的心理震撼而言,“惧”是针对由此产生的戒惕心理来说的,两者意义各有侧重,有所不同。

“惧”既然是表示心理状态的,主要集中在心理的静态描摹上,除了主体外,不涉及其他事物,所以“惧”最初的语法属性为不及物性的动词,一般不带宾语,这一点在先秦文献中有明显的表现。如果后接名词性宾语,往往是使动用法,使该对象惧,例如《老子》“民不畏死,奈何以死惧之”。此外,“惧”还引申出“担心”、“害怕”的意思,这时可以带表示事件的宾语(动词、动词性短语或分句),即该事件是主语所担心出现的。

“恐”源于“空”,《说文》“恐”字古文从心从工,与“空”同声符。“空”正是对人在恐惧时内心状态的描写。心中空洞而无所依凭,所以惊惶不安。在这一点上,“恐”与“慌”等词相近(慌之言荒,空旷也),所以结合成“恐慌”,而“惧”和“慌”一般不连用。因为“恐”也是静止描写心理状态的,所以和“惧”一样,也是不及物动词,一般不带宾语,可有使动用法。后来引申出“恐怕”等义,又可表示对事情的预测和估计,可以带动词性短语和分句,这个用法较为突出,使用频度高。

“畏”与“威”同源。在西周金文里,畏惧义的“畏”和威仪义的“威”即用同一个字“畏”来表示,大盂鼎铭云:“敏朝夕入谏,享奔走,畏天畏(威)”,后一“畏”即当读为“威”。《释名·释言语》:“威,畏也,可畏惧也。”《说文》解“畏”字曰:“恶也。从甶,虎省。鬼头而虎爪,可畏也。”其语义焦点突出的是使人产生惧怕畏缩情绪的对象,描写内容兼括畏惧对象和主体心理状态本身。因此,在“畏”的语义结构里,含有心理触媒这一语义成分。这一特点在外部语法形式上的表现,就是“畏”可以带宾语,表示该宾语引起主语畏惧心理。而同源的“威”即用来描写使人畏惧的对象。

岂敢爱之?畏我父母。……岂敢爱之?畏我诸兄。(《诗·郑风·将仲子》)

《说文·心部》训“惮”为“忌难也。一曰难也”。“惮”强调对困难的畏惧心理,可带宾语,其宾语通常是有一定麻烦而需要去处理的事情。就语法形式而言,与“畏”相近。

需要强调的是,语言总是处在不断的发展过程中,词的语源决定了最初的语义和语法发展方向,并由此影响到此后的特点,但并不能左右其具体的演变途径。词汇是在语义、语法、语音、语用的多层面综合作用下持续运动的。在此过程中,语义、语法、语用等方面协同发展,共同前进。例如,“行”本义为道路,引申为“行走”义,语义中含有自主性的施事主体,但是不涉及其他客体,所以这时是不及物性的动词。后来随着语用的需求和意义的发展,“行”有了使动用法,表示致使某事物行于一定范围内,这种用法一旦固定下来,“行”的一个新义项“实行;施行”就形成了,语义得到发展;同时,在这个义位上,“行”的语法属性也由原来的不及物性变成及物性的了,于是语法功能相应发生变化。新义位、新语法功能的出现,并没有取代和消除旧有的语义和语法;相反,二者并行,前后累积,是对词语内容和功能的一种补充和丰富。同样,“立”本义表示“站立”,是不及物的,后来引申出“建立;设立;树立”的意思,在这个新义位上就成为及物性动词了。在原有义位和新义位之间,存在着一个发展的过渡阶段,即临时活用性质的使动用法。

经过发展,“惧”后来可以直接带表示人或事物的客事宾语,于是它就有了带宾语和不带宾语两种用法,语法功能介乎“恐”和“畏”之间。试比较以下例子:

民不畏死,奈何以死惧之。(《老子》)

楚人救公子买,戍惧于晋,杀子压以说焉。(《左传·僖公二十八年》)

不思谤讟,不惧鬼神,……(《晏子春秋·景公有疾》)

城西郛,惧齐也。(《左传·襄公十九年》)

使者目动而言肆,惧我也,将遁矣。(《左传·文公十二年》)

蔡侯、郑伯会于戎,始惧楚也。(《左传·桓公二年》)

从以上例子可以看出,“惧”在先秦时期就开始可以接带表示客事的宾语了。但是,我们不能据此否认“惧”最初的不及物动词的身份。事实上,先秦文献中“惧”带客事宾语的用例很少,绝大多数情况下都是不带宾语或带动词性短语和小句,二者比例悬殊(参看李佐丰1994)。一些学者在技术上把这类客事宾语处理为“间接宾语”(李佐丰1994)或“准宾语”(殷国光1997b),认为它和真正的宾语不太一样,是由介词宾语转换而来的。也就是说,上述“惧楚”、“惧我”、“惧齐”、“惧鬼神”等都可以转换为“惧于楚”、“惧于我”、“惧于齐”、“惧于鬼神”,其所带宾语不是真正的宾语。但是不管怎么说,“惧”在后世文献中越来越频繁地带客事宾语,乃是不争的事实,不妨认为“惧”的语法属性介乎“畏”和“恐”之间,兼具不及物性和及物性的用法。

语法上的差异,最终在构词结合时也得到体现。语法属性越是接近的语素,越容易凝固成词并在词库中站稳脚跟。“畏”和“惮”可以结合成“畏惮”,而语法差异相对较大的“恐”和“畏”、“惮”似乎就不易结合。介于“恐”和“畏”之间的“惧”则可以分别和二者结合成词;并且,我们看到,复合后的语法性质也恰好适应了各自的特点:“恐惧”是不及物性动词,而“畏惧”是及物性的。“惧”在语法上的过渡性(或者说,两可性)使它在和不同语素组合时能顺从对方的语法要求。

当然,我们不敢说“恐”和“畏”“惮”一定不会在句法层面发生组合关系。例如,我们在文献里找到了双方连用的个别例子:

魏兵罢弊,恐畏秦,果献西河之外。(《战国策·秦策》)(5)

朕兵已到江南,宋之君臣必知恐畏。(元·陶宗仪《南村辍耕录·卷一·独松关》)

敌人之悼惧惮恐,单荡精神尽矣。(《吕氏春秋·仲春纪》)

但是,也应该看到,这样的例子极为少见,其稳定性是很差的,结合的紧密程度不够。所以,“恐畏”这样的组合未能保留下来,在现代汉语层面不成词。其中后一个例子,“悼惧惮恐”四字罗列,有强调夸张的修辞性,更不能说明什么问题。因此,我们认为,这些语素在构词结合方面的倾向性,还是很清楚的。

表8 “恐”“惧”“畏”等词并列组合情况

动词性语素表示的是事物的运动、变化过程,从语义角度出发,可以简单地把这个过程分解为几个相关的要素:动作发出者、动作接受者、动作方式、动作结果、动作方向,等等。其中“动作方向”可以并入“动作方式”,但是为了方便下面的讨论,这里把它提取出来。动作结果不仅指变化的实际最终形态,还包括了运动的目的地(即动作目的)。动作方式除了特定语义所指运动变化的具体状态外,还可以从大的方面来加以粗略的区分:静态的或运动的,具体的或抽象的,等等。

汉语里有一系列表示手部抓持动作的语素:“持、把、握、秉、操、抓、捉、拿(挐)、攫……”其中,“持”的语义最为宽泛,体现了较多的语义共性,适用范围最广,往往可以作为同系列其他词的训释语。所以这一系列的动词基本都可以和“持”构成并列组合:“把持”、“握持”、“秉持”、“操持”、“捉持”、“挐(拿)持”、“攫持”(6)。“抓”的本义是“搔”,即用指甲等划刮物体。《广雅·释诂二》:“抓,搔也。”《慧琳音义》卷三十四“指抓”注引《说文》云:“抓,刮也。”“抓”用来表示“持取”可能相对较晚(7),因此很难与“持”组合。“捉”、“拿”本来都只是表示一般的握持,《说文》:“挐,持也。”“捉,搤也。一曰握也。”《广雅·释诂三》:“捉、搤,持也。”(8)但到后来,这组词渐渐分成两类:一类是“持、把、秉、握”,它们倾向于表示静态的握持动作,尤其是“把”和“握”更强调手部持有物体的具体姿态,而“持”和“秉”则略显宽泛抽象。另一类是“捉、拿、抓、攫”,它们倾向于表示手部抓取物体的动态过程。因此,近代以来,“把持”、“握持”、“秉持”、“操持”这样的组合继续使用,保留到现代汉语中成为复合词。而“捉持”、“拿持”、“攫持”消失了,“抓持”甚至可能没出现过,它们在现代汉语中都不成词。这是由动作方式的动静状态不同造成的。

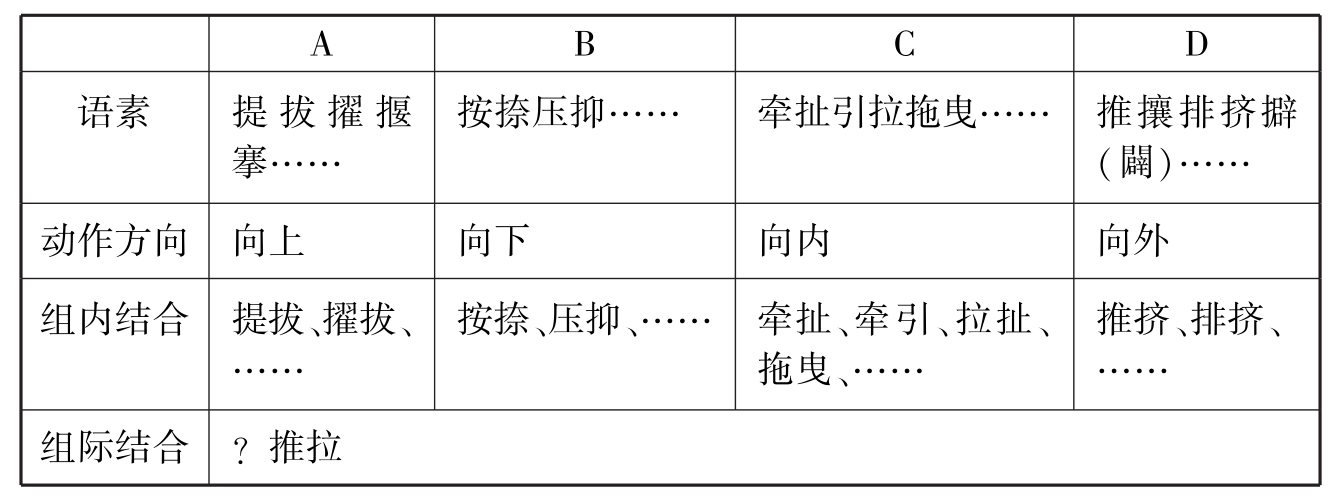

再来看以下几组表示手臂动作的语素:

表9 “提”“按”“推”“拉”等手部动作动词的并列构词情况

很明显,除了在具体的动作方式上有所不同外,在动作方向上这几组语素也形成矛盾对立,使得组与组之间较难结合。而组内各成员之间因为含有更多的语义相同点、关注的焦点接近,所以较易结合。这是动作方向不同造成的结果。

前文讨论语义场内部成员身份地位差异导致的构词差别时,我们注意到:一组同义语素中,中心语素作为这个聚合体的代表,构词能力要大于其他成员;而中心成员的义域往往比其他成员宽泛。那么,不同义类之间,语义更宽泛的语素的构词能力是否要大于语义更具体的语素呢?

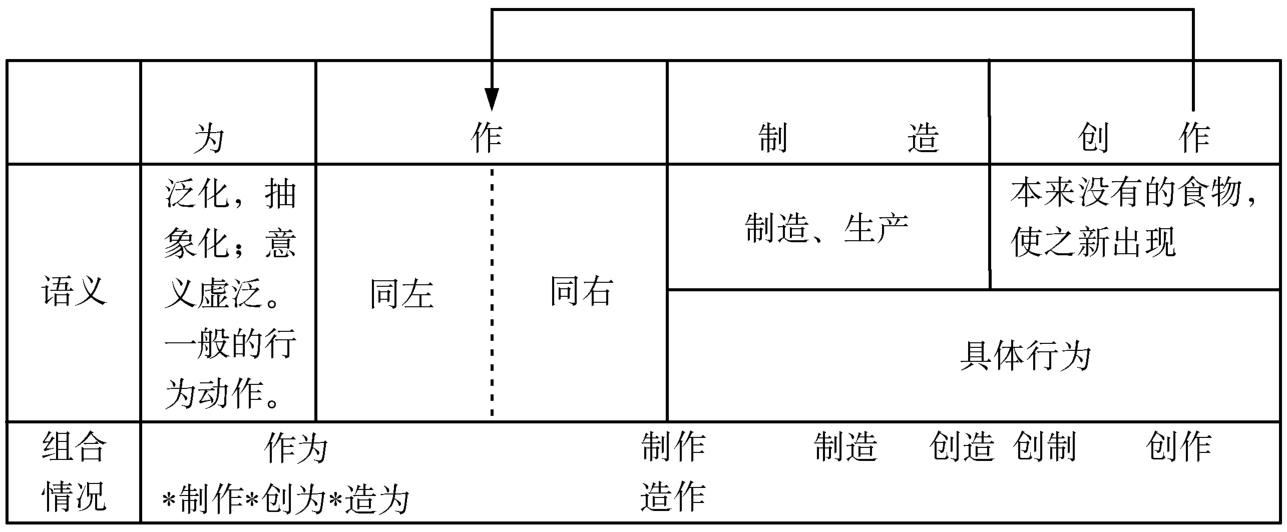

我们认为,不同义类之间,语义宽泛的语素未必比语义具体的语素结合能力强,至少并列式是如此。因为构词时要尽量寻找语义内容相互协调的同伴,双方关注的焦点相近,以便表达单一完整的意义。而那些语义过于宽泛抽象的语素,是难以找到这样的同伴的。同时,语义泛化后要么虚化为语法功能词,要么用法灵活,在句法层面左右逢源,反而不易构成合成词。例如“为”字,语义相当宽泛,细说起来,似乎无事不可用“为”字,但真正由它构成的双音并列合成词似乎只有一个“作为”,“作”在这里也是个语义宽泛的语素,所以能与“为”结合。

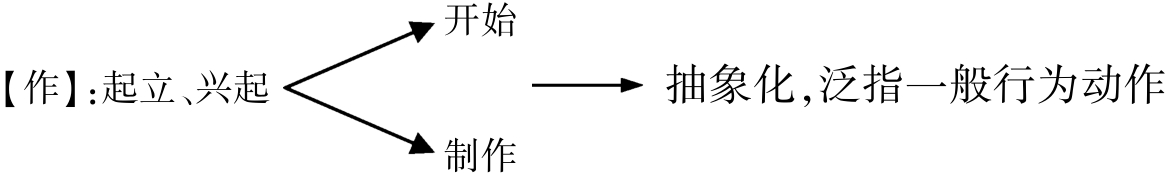

“作”的本义为“起立”,《说文》:“作,起也。”引申为“开始”、“制作”等义,又泛指一般的行为动作,前者具体,而后者较为抽象化。

于是,在“创制”“制作”这个具体意义上,“作”可以和“制”“创”等语素合成“制作”“创作”等词;在“泛指一般行为动作”这个抽象意义上,“作”又可以和“为”结合成“作为”。而“为”因为只有单一性的抽象语义,所以不能与“制”“造”“创”等语素结合。

表10 “作”“为”等词的并列结合情况

语素“动”的语义宽泛,义域较广,所以它的构词能力也相应较强,《实用解字组词词典》“动”字条下列有83个双字组合,数量较大。但是,并非在意义上与“动”有关的语素都可以与之结合成并列式复合词,这方面是有一定条件的。具体来说,和“动”结合成并列词的语素一般要符合两个特点:动作方式是动态而非静态的,并且所涉主体发生位移;动作方式为具体而非抽象的,即其语义含具体的动作状态。此外,还要考虑语素本身的历史定位对结合的影响。

凡表示抽象运动,不涉及具体动作方式的语素,“动”不与之结合。例如,表示所属关系发生转移的动词语素(给予类动词性语素{给、予、与、畀、授、付、赠、送、馈、贻、赏、赐、赉、贡、献……};获取类语素{获、取、得、……};舍弃类语素{舍、弃、置、捐、委、摒……};……)就不和“动”组词。

虽然表示具体动作方式,但未发生空间位移,或只表示静止状态者,不与“动”结合。例如,注意类动词性语素{望、看、视、观……}、把持类语素{操持执秉握掬……;扶抱拥……}不和“动”构词。表示身体姿势的语素(如“坐”、“立”、“卧”、“跪”等)尽管含有具体的动作方式,仍不能和“动”组词,而另一组表示身体动作的语素(“爬”“走”“行”“跑”“跳”等)却可以构成“ ×动”的并列词,这是因为前者是静态而后者是动态(且发生位移)。这里需要比较两组组合:

![]()

同样是表示身体运动的语素,为何构词上的差异却如此明显?为什么a组组合能成立,而b组却不能成立?答案不应该到语义里去找,而应该到它们历史身份的差别上去找。b组的语素都是古语词,文言色彩重,在现代汉语里成为不自由语素,为a组语素所代替。它们通行于先秦汉语时期,而那是单音节词占优势的年代,所以不和“动”构成双音词也就很好理解了。

另外,牵引推挤类语素“牵、引、拉、扯……”“推、排、挤……”虽然也涉及具体动作方式,但它们只关注动作方向,至于是否发生位移则不是关注内容,所以这类语素也不和“动”组成并列式合成词。但它们可以构成述补式,用“动”来补充说明动作的结果。“推动”“牵动”“拖动”等复合词为述补式,而并非并列式,它们和“挥动”“摇动”“转动”等词是有区别的。请看下面的例句:

他挥动双手。———>他的双手在挥动。

他摇动旗帜。———>旗帜在摇动。

他转动盘子。———>盘子在转动。

他推动历史。———>∗历史在推动。

他拖动老虎的尸体。———>∗老虎的尸体在拖动。

在“推动”“拖动”等词里,“推”“拖”等语素只是指明了用力的方向,至于结果是不是发生位移了并不是它们所关注的,这个结果要由“动”来说明,所以“动”在其中起补语的作用,双方不是并列关系。

7.1.2 从语义焦点来看语素的语法表现及其结合

我们还可以从认知语法的角度来解释语义相同的语素在构词上的差异。例如,一些同义词的语法功能并不相同,语法功能上的差异会影响到各自的构词;而很多语法上的不同,可以从认知方面加以解释,可以在语义内部找到原因。语法、语义是互相协同发展的,“语法分析不能脱离语义”(沈家煊1994)。语素之间的结合,往往是在尽量找那些语义上最匹配、关注焦点相近的伙伴,而放弃那些貌似相投、其实志趣不合的语素。

同一类聚中的词义涉及相同的事件或场景,但各自强调的部分不同,这些语义上强调的部分是突显(salient)的。语义关注点不同,在句法功能上也表现出不同。关注点或接近,或重合,或疏离,重合接近者容易结合,疏离者不易结合。

例如,在上文所述的一组单音词“驾、驭、驱、驰、骤、骋”中,组合情况是这样的:“驾”、“驭”可以互相结合成词,但与其他四个语素都不发生组合关系;“驱”可与“驰”结合,但不能与其他语素结合;“驰”可分别与“驱”、“骤”、“骋”成词;“骤”、“骋”除了可以分别和“驰”结合外,与其他语素都保持绝缘状态。

仔细观察这些语素的语义和语法特征,发现它们的语法属性、词汇意义以及相互之间的组合关系与各自的语义关注点呈现规律性的对应。这组词的语义场景主要涉及到两个部分:驭马者、马。关注对象不同,词义内容和语法属性也随之不同。如果根据语义焦点所在,按照从人到马的顺序来排列的话,它们的次序为:驾———驭———驱———驰———骤———骋。其中“驱”“驰”位置居中,关注对象兼顾到人和马,不过相对而言,“驱”偏重于人的动作,“驰”偏重于马的动作,焦点略有不同。

就语法属性来说,从左至右呈“及物———>不及物”的递次状态。其语法属性是由语义内容决定了的。关注内容的不同直接体现在语法功能的差异上。人和马的关系是单向的,施事者为人,受事者为马。因此,如果焦点落在马上,一般来说该词的语义结构里不出现“人”这个论元,就成为一元性的不及物动词了;如果焦点落在驭马者上,语义结构里会包含施事者(人)、受事者(马)两个论元,就成为二元性的及物动词了。

就组合关系来说,恰好是相邻的语素容易结合,也就是说,语义焦点相近、关注内容相同的语素趋向结合。“骤”、“骋”虽然描写的都是马的状态,焦点位置相同,却不能结合成词,原因可能在于双方关注的具体内容有差异,“骤”描写的是奔马的步频、速度,而“骋”描写的是整个马的情态———正好是在这一点上“骋”与“驰”关注的具体内容相近,“驰”描写的也是马的情态,所以可结合成“驰骋”。

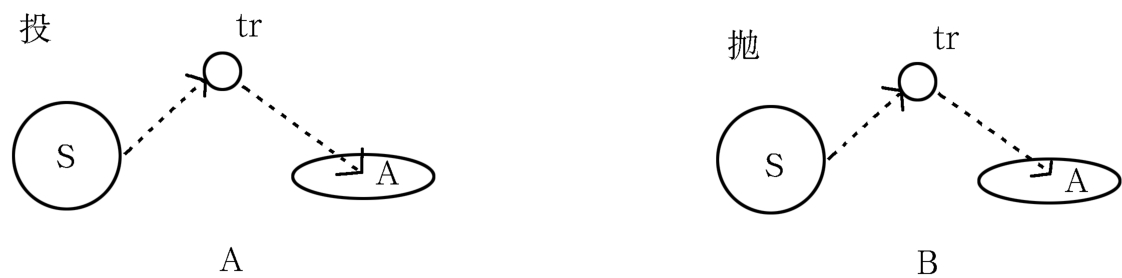

在表“投掷”义的一组同义词“抛、掷、投、扔”中,各词的基本意义大致相同,但语义焦点上的差别,使得它们在语法组合以及构词上都呈现出不同的面貌(9)。

“投掷”类意义往往要涉及到两个客体:动作发出者(一般是人)、动作承受者(即被投掷的客体),所以这类动词一般是及物性的。但是,所涉及的事件虽然相同,在同一事件中各自注意的焦点却不同。“抛”关注的是动作发出者(亦即客体发生位移前的源处所)和被投掷物之间的关系;“投”突显的却是被投掷物和目标处所之间的关系;“掷”则介乎两者之间,焦点在两个关系之间游移,并不确定。图示如下:

图14 “投”“抛”语义焦点示意图(10)

也就是说,“投”强调目标性,关注物体被投掷出去后着落的地方;“抛”则强调物体脱离了源处所,关注它原来属有关系的解脱。“投”因为强调目标,所以有意识地靠向某一处也可以说“投”,“投”于是引申出“投靠”等义。而“抛”因为强调原有关系的脱离,所以后来引申出“舍弃”等义。

语义上的这种差异,直接造成其语法组合上的不同。“投”和“抛”都能带受事宾语,例如:“投弹”、“投枪”、“投球”、“抛球”、“抛锚”……“弹”、“抢”、“球”、“锚”等都是被投掷的对象。在这一点上,两者的语法功能是相同的。当然,如果从语义上来分析,还是可以体会到其中表达内容的不同。即以“投球”和“抛球”而论:在篮球比赛中,如果发生死球,要由裁判来抛球,让双方队员争球。这时必须用“抛”字,因为裁判把球往空中一扔,并无明确的目标。如果是球员把球投掷出去,目的是想把球送进篮筐,那么一般用“投”,不用“抛”。《晋书·谢鲲传》:“邻家高氏女有美色,鲲尝挑之,女投梭,折其两齿。”这里的“投”也强调了扔掷的目标性,是把梭扔过去以击打对方。可见,语法形式上的相同并不能掩盖语义表达上的差异。除了能带受事性宾语外,受其强调目标性的语义特征影响,“投”还能后接表示目标处所的宾语,这一点语法功能是“抛”所不具备的。例如:“投篮”意谓“(把球)投进篮”,“篮”是投掷的目标处所,“球”才是“投”的隐性受事;“投壶”是古代的一种游戏,“壶”也是目标处所,“箭矢”才是隐性受事;“投鼠忌器”里,“鼠”不是被投掷出去的对象,而是目标;《诗经·小雅·巷伯》“投畀豺虎”中,“豺虎”是目标而不是受事,原意为“将恶人投掷给豺虎,让豺虎把他吃掉”;同理,“投井”、“投河”……等组合中后带的都是处所名词。“抛”就没有这样的语法功能。“抛锚”“抛球”“抛壶”等只能把宾语理解为被扔出去的受事者。

表11 “抛”“投”“掷”等词构词情况

构词方面二者也存在不同。“抛”可以和“弃”组成并列式合成词,而“弃”不能和“投”组词。同时,“投”可以和放置义的“放”、给予义的“畀”等组合,因为“放”、“畀”在语义结构上都含有受事和目标两个成分,在语法形式上具有相似性,都可以带两种类型的宾语。而“抛”就不能和这类动词组成并列式。另外,“掷”的语义介乎二者之间,所以“掷”可以分别和“抛”“投”组合成词,“抛”“投”则因为关注焦点不同而不能结合。

通过以上的分析,可以清楚地看到,语义不仅直接决定了词的语法功能,还影响到它的构词分布。

这里要对“扔”进行一点简单的补充说明。“扔”在现代汉语里是一个口语化色彩较重的词,一般单用,在“丢弃”义上它代替了原来的“抛”。它的构词能力极低,远远比不上“投”、“抛”、“掷”等词。我们翻查了《实用解字组词词典》,在“扔”字条中列出的例子只有“扔球”、“扔手榴弹”、“扔掉”等几个,而且很显然它们都不是词。其他“投”、“掷”、“抛”表示“抛掷”义的历史要比“扔”长的多,因而构词量也比“扔”大得多。可见,历史身份的差异也是决定构词情况的一个重要因素。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。