5.3 从语义对应性看语素的选择与结合

词义含有较多的经验性内容,它不等同于逻辑概念和科学定义。它反映的往往不是事物本身的本质特征,而是在一定认知范围内相对于另一对立词义的区别性属性。这方面包含着民族特色,体现的是人们的社会生活和文化心理。在词义系统里,哪个意义和哪个意义是对应的,哪个词和哪个词是对着说的,不是理性逻辑分类的结果,而是人们在特定文化中对事物经验性认识、选择的结果。不同民族,选取的认识角度不一样,关注的焦点不一样,从而进入语义的内容也不一样,对立面各不相同。

所谓词义的对应关系,是指不处于同义类聚中的两个词由于在某些方面具有共同的特点(如含有相同的语义特征,语体风格相同,等等),从而在词义系统中形成内在的联系。这实质上是词义类聚重叠交叉的体现。也就是说,具有对应关系的词义共属于某个特定类聚,而它们又分别属于两个不同的同义类聚。

注意我们这里所说的“对应性”既不同于一般的“相反”概念,也不同于有些学者所提出的“对比关系”。刘叔新、周荐(1992:112)指出:“不同词语相互间,若不完全具备反义关系的条件,但是意义上互为对立面而相互对比,在对立方面相互对照、映衬,就形成对比关系。”“对比关系也必得具有反义关系后两个充足条件,即不同关系项的词语必须能出现于同样的风格和语体,须有一致的词性或语法功能。”这个概念和此处的词义对应性有些类似,但不完全相同。“对比关系”的提出,是对“反义关系”的补充。因为对反义关系设立了比较严格的条件,很多词义是不符合这些条件的,但又确实在人们心里形成对立,无论从语感还是从实际语言运用中的对比手法来说,它们也是相反成对的,所以有必要把这类被排除在反义关系之外的词义关系用另一个术语来指称。该书中所举的“卵—石”、“甜—咸”、“水—火”、“胆小如鼠—胆大包天”、“粗劣—精美”等词语从语感上来说都是相反相对的。而我们所说的对应性包括了反义关系和上述对比关系,但又不仅仅指词义的相反和对立,还涉及语言中大量相互联系但不一定相反或对立的词义。我们说语义是一个系统,这个系统性不仅表现在语素的同义类聚上,更表现在语义的对应性上。一个语素义在语言系统中,往往存在一个甚至多个不同角度的对应意义。

如果在语言中有一组语素A1、A2、A3、A4……,构成一个同义类聚A;另有B1、B2、B3、B4……构成了另一个同义类聚B。假使A和B所表示的概念是相反,或者说是相对立的,这并不意味着双方各成员之间具有对应性。也许A1与B1形成一对反义词,但A1与集合B中其他成分并不是反义词,B1和集合A里的其他成分也不构成反义词。反义词,首先必须是具有对应性的一对词。语义的对立和对应,包含更多的不是理性的逻辑概念,而是经验性内容,反映了该民族的文化心理。

例如,汉语中表示“大”这个概念的语素有“大”、“巨”、“硕”等(整个集合以{大}表示),表示“小”这个概念的语素有“小”、“细”、“纤”、“微”等(整个集合以{小}来表示),双方各形成一个同义类聚。从概念来说,这两个集合是相反相对的,但双方成员之间并不一定具有对应性,从而使得它们不可以任意组成反义并列词。“大”语义概括性更强,所含有的语义内容也偏向理性概念,语体风格较适中,是集合的中心成分,可以作为集合{大}的代表,它在集合{小}中的对应语素是“小”,因此“大”与“小”成为一对反义词。而“巨”与“小”在各自同义聚合中的地位身份不一致,所以不形成对应性,一般不把它们看成是反义词,这反映了人们对语言对应性的心理认知。“巨”和“细”相对应。“硕”与“纤”、“微”却很难说是对应的。

形成对应的语素往往可以结合成词。而不形成对应的语素即使理性概念意义相反相对,多半不互相结合。“大小”、“巨细”成立,“∗硕纤”、“∗硕微”不能说,就是这个道理。

也许有人会说,这么处理有循环论证的嫌疑:因为语言中已经把两个反义词连用了,就认为它们形成对应,没连用的就认为未形成对应,又据此认为对应的容易结合,不对应的不容易结合。

我们认为这种看法是值得商榷的。看问题和处理问题的角度不一定相同,操作层面的技术手段和发生学层面的理论认识也不能混为一谈。从发生学角度来说,首先是因为在人们的心理词库中A1 与B1已经具有对应性,这种对应性是客观存在于语义系统之中的,从而反映在具体的语言运用里表现为二者每每对立或连用,并进而形成新的复合词。我们今天在对语料进行处理时,则要逆其道而行,不可能按照语言生成的实际顺序来操作,这是客观现实使然。因此我们的操作是回溯式的,通过已然的结果来推导寻绎其演进之脉络,因为原因决定了结果,结果又可以反映出部分原因。在判断两个语素是否在词库中形成对应,观察它们在语料里是否对举、是否连用当然是一个重要的参考指标,这一点无可厚非。例如,同样表示“大/小”这对相反意义,为什么“大小”可以连用成词,而“∗硕微”、“∗大细”、“∗硕纤”等都不能连用成词?这样的组合并非随意,不能简单地归之于“约定俗成”,而是由语言自身内部机制决定了的。具体来说,就是由这些语素在系统中的地位身份以及它们相互之间的关系决定了它们的组合。不能反过来认为,它们在语用层面偶然形成的不同组合,导致它们在储存状态中的意义关系不同,这种倒因为果的说法,是我们所不能赞同的。

例如,汉语中有两组语素{悲,哀,恸,悽,……}、{喜,欢,乐,愉, 快,……},分别属于“快乐(正面积极的情绪)”、“悲哀(负面消极的情绪)”两个语义范畴。“快乐”和“悲哀”这两个意义范畴是对立相反的,但两范畴内各个语素义之间并不一定形成对应性。表现在语用上,有些语素往往不能同现,而另一些具有对应性的语素同现的几率则要大得多。仅以最常用的“悲”、“哀”、“喜”、“欢”“乐”等几个语素来看,古人提到“悲”的时候,是对应于“喜”、“欢”等来说的,而“哀”一般对应于“乐”。这种对应关系体现在语境分布上,凡是要涉及某意义的对立面时,对应语素一般成对出现,很少例外。就古代文献用例来看,“悲”总是和“喜”、“欢”等同时出现,而几乎不和“乐”发生关连;“哀”则常常与“乐”作伴,却和“喜”等关系疏远(详见后文的讨论)。为什么同属于“悲哀”这个意义范畴,“悲”与“哀”的分布却有如此明显的差别?为什么“哀”和“喜”等、“悲”和“乐”等难以同现?我们认为,这类现象恰好是词汇对应性的体现。

词义的对应可以通过其在语料中的分布来观察到,但这种对应性本身是存在于词义系统之中的,而且可以通过词义分析来加以解释。“悲”、“哀”、“喜”、“欢”“乐”等语素之所以形成上述对应关系,在于各自的具体内涵略有不同。“悲”、“喜”、“欢”是外化的情绪,而“哀”“乐”侧重于内在的心情(见下文),所以通过这个意义角度形成各自的对应性。语义对应性的形成,是语义系统内部作用的结果,并非语言使用过程中任意、偶然造成的。

又比如,“饥”、“饿”、“馁”是一组表示食用缺少而造成身体不适的同义词,“寒”、“冻”的意义也相近,表示因温度过低而造成身体不适。古人常常连用这两个范畴义来表达“缺衣少食”的意思。但是,因为“饥”和“饿/馁”、“寒”和“冻”之间存在程度轻重的差异,所以“饥”和“寒”、“饿/馁”和“冻”分别形成对应。表现在语用上,“饥”和“寒”一般对举或连用,“饿/馁”和“冻”往往同现,“饥”和“冻”、“饿/馁”和“寒”则因不构成对应而难以连用。周文德(2002:327-332)考察了多部先秦典籍,“饥寒”、“冻饿/馁”多见,“∗饥冻”、“∗寒饿/馁”这样的组合则从不出现,充分体现了词义的对应性。

汉语中表示气温高的语素有两个:“热”、“暑”。但因为二者在意义上还有细微的差异,导致各自的对应面不同。

《说文·火部》:“热,温也。”《说文·日部》:“暑,热也。”段注对两词的意义作了精辟的分析:“暑与热浑言则一,故许以热训暑。析言则二,故〈大雅〉‘温隆蟲蟲’毛云‘温温而暑,隆隆而雷,蟲蟲而热’也。暑之义主谓湿,热之义主谓燥。故溽暑谓湿暑也。《释名》曰:‘暑,煮也,如水煮物也。’‘热,爇也,如火所烧爇也。’”也就是说,空气湿度大而温度高是“暑”,干热才叫做“热”,当然这只是相对而言。毛传以“暑”训“蕴”,以“热”训“爞爞”,也表明了“暑”和“热”的这种意义差异。“蕴”是郁积之义,而湿度大的热气自然给人蕴积的感觉,犹今言“闷热”;据马瑞辰《毛诗传笺通释》,“爞”或与《说文》“赨”字同,由赤色义转指炎热之貌,阳光毒辣而温度高,入目自然一片赤白,故以“爞爞”状炽热貌。

因为在意义上有湿燥之别,所以“暑”、“热”在使用时各有自己的对应义。“暑”主湿,每每与“雨”连用。如:

夏暑雨,小民惟曰怨咨。冬祁寒,小民亦惟曰怨咨。(《尚书·君牙》)(28)

其为宫室何?以为冬以圉风寒,夏以圉暑雨。(《墨子·节用上》)

先时者,暑雨未至胕动,蚼蛆而多疾,其次羊以节。(《吕氏春秋·审时》)

当冬三月,天地闭藏,暑雨止,大寒起,万物实熟,……(《管子·度地》)

“热”主燥,故与“旱”连用。如:

今鸟闻热旱之忧则高,鱼闻热旱之忧则下,……(《墨子·公孟》)

古书用“热”字,往往突出天气的炎热干燥。例如,《淮南子》云“或热焦沙,或寒凝水”,《春秋繁露》又云“为寒则凝冰裂地,为热则焦沙烂石”(29)。

在先秦典籍中,我们尚没有看到“暑”和“旱”(或“热”和“雨”)并举、连用的例子。

词义的对应性可以是多角度的,也就是说,同一个词义可能从不同角度与多个词义发生对应关系。例如,在西方人观念中,狗和猫都是宠物,“狗”和“猫”是对应的,所以现代英语里dog(“狗”)这个词往往和cat(“猫”)并用,如习语raining cats and dogs(下倾盆大雨)、cat and dog production(多样化生产)等。而在中国古代先民的生活中,狗的作用主要有二:一是作为捕猎工具,一是成为人们的食用对象。所以,古汉语“犬”这个词义在不同角度有不同的对应性,当用“犬”来表示食物时,往往拿它和“豕”、“彘”等并举,因为猪是古代中国重要的肉食动物,《墨子》一书中有“犬豕”、“犬彘”、“犬猪”、“狗豕”等并列组合,皆就食用而言,殆无例外,如:

此以莫不犓羊、豢犬猪,洁为酒醴粢盛,以敬事天,此不为兼而有之、兼而食之邪! (法仪)

世之君子,使之为一犬一彘之宰,不能则辞之。(贵义)

至攘人犬豕鸡豚者,其不义又甚入人园圃窃桃李。(非攻上)

今贱人也,亦攻其邻家,杀其人民,取其狗豕食粮衣裘,亦书之竹帛……(鲁问)

当用“犬”来表示游猎工具时,则多与“马”并举、连用。如:

有去大人之好聚珠玉、鸟兽、犬马,以益衣裳、宫室、甲盾、五兵、舟车之数于数倍乎! (节用上)

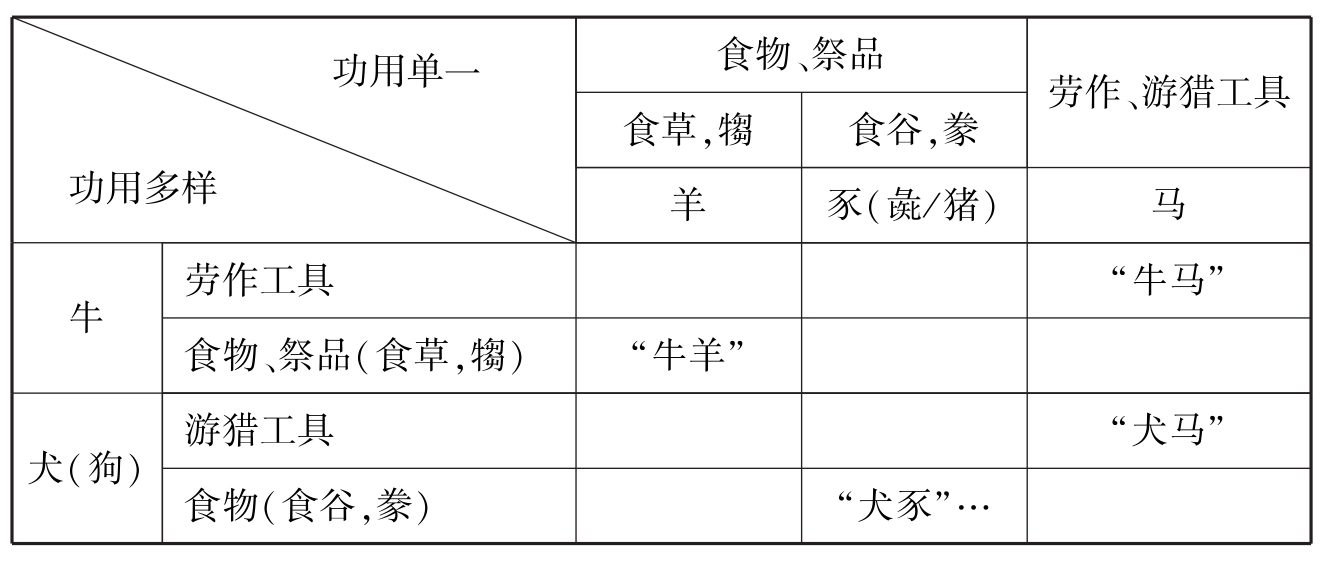

“犬马”在古汉语里有“游玩”、“代劳”等意味,成语有“声色犬马”,习语有“效犬马之劳”。古人不把马当作食用对象,所以“马”一般不和“羊”、“豕(猪)”、“鸡”等对应。羊在古代是主要的肉食品,“羊”一般不和“马”组合。牛则与犬类似,有两种主要功用,因此当“牛”与“马”对举或并用时,指的是劳作工具,而当“牛”与“羊”并列时,又多指食物、祭品。

“牛”、“羊”、“豕”、“犬”、“马”等词义的对应关系,列表表示如下:

表3 “牛”“羊”等词的语义对应关系及其互相组合

对应性是有层次的,也就是说,发生对应关系的双方往往处在同一个层次,如果层次不同,说明其中一个词义的身份地位已经改变,如提升为某一范畴的代表。

例如,“甲”的一个基本含义是“穿在躯干上的护身装备”,同一范畴内还有“胄”、“鞮”等词,这些词共同构成“士兵身上穿的护卫装备”这个意义范畴。“甲”和“胄”是对应的词义,因为首和身在古人观念里是两个互相区别又联系的意义,所以“甲”、“胄”经常连用。“甲胄”连用后,一般泛指身上穿的防护装备,无需再详细罗列实际装备在身上的其他各种物件了。“甲”还与“盾”有对应关系。“甲”和“盾”本属于同一个大义类下的不同小义类,同为防御性装备,“甲”属于穿在身上的,“盾”属于非附着身上的(其他还有“櫓”等),但“甲”和“盾”形成对应,而“胄”、“鞮”等虽然在事实上也与“盾”有关,但在语义观念上并不对应,所以“甲”、“盾”可以连用而一般不说“∗胄盾”、“∗鞮盾”。“甲盾”连用时,可以认为“甲”在意义上代表了“穿在身上的防护装备”这一范畴(即其所指已经包括了“胄”等意义)。“甲盾”组合后,泛指防护装备,不仅仅是甲和盾而已。除此之外,“甲”又和“兵”构成对应关系。《说文》:“兵,械也。”从字形上来看,本像双手持有斧斤之状,因此“兵”指兵器。《说文》用“械”来训“兵”,而“械”在古书中或用来专指武器(30)。“兵”是攻击性装备,与“盾甲”等防御性装备是对立的,《周礼·夏官·司兵》:“司兵,掌五兵五盾”正相对而言,郑众注云:“五兵者,戈、殳、戟、酋矛、夷矛。”“甲”可以和“兵”组合,而“∗兵胄”“∗兵盾”等不成立。当“甲”与“兵”连用表示武器装备时,“甲”已经提升为“防护装备”这一范畴的意义代表了,“甲兵”里的“甲”不一定局限于指穿在躯干上的甲衣了,而是泛指防护装备。

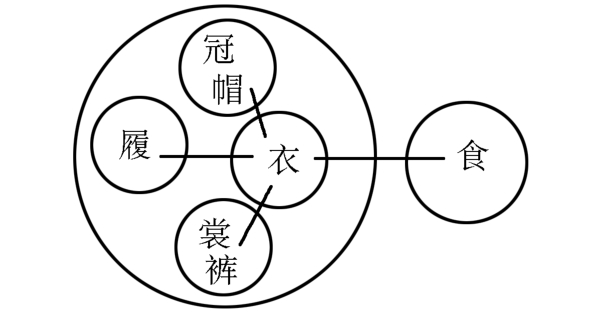

这一系列的语义对应关系见下图所示,可以看出,躯干上所穿的甲是范畴中最基本、最重要的语义。这使我们想到,这类关系在其他相关范畴中是否也存在?为此我们考察了“衣着物”这一同类类聚,发现“衣”和其他语义之间也存在相似的对应关系,见下图所示。在“衣着物”这一范畴内,有“衣”、“冠”、“裳”、“履”等词,分别指附着在不同身体部位的衣物。“衣”本指穿在人体躯干上的衣服,即今所谓上衣,而“衣”字古文字写法正是该物的象形。“衣”与“裳”(下衣)在意义上是对应的,因此“衣裳”合指身体上的衣着。“衣”又与“冠”合成“衣冠”,这时“衣”是作为“衣裳”这一范畴(身上穿的)的代表出现的,和“冠”(头上戴的)对应。同样,“衣”和“履”对应并作为代表组合成“衣履”,“衣”泛指衣裳而不仅仅是上衣。“∗裳冠”、“?冠履”等组合却似乎极为罕见。衣着和食物是人维持生存的基本物质条件,可以看作属于同一个大的范畴。“衣”又可表示衣着而与“食”对应连用。为什么“冠”、“裳”、“履”等词不与“食”对应,不能以代表的身份与之连用呢?原因还是上面所说的,躯干上所穿着的“衣”是相关语义范畴内最基本、最重要的,这反映了人们对事物和意义的认识。

图10 “甲”与相关语义的关系

图11 “衣”与相关语义的关系

词汇和词义的发展过程中也体现出词义对应性的重要性。古语中的“冠”和“裳”后来分别为“帽”和“裤”所替代,但因为“衣”仍保留在现代汉语中并且常用(虽然成为不自由语素),所以它仍和“帽”、“裤”形成对应。词汇经常变化,而范畴间的意义关系却保持稳定。与此相同,“胄”后来被“盔”取代,“盔”同时继承了前者和“甲”的对应关系。有意思的是,在表示“穿在躯干上的防护装备”这个意义上出现了一个新词“铠”,但因为“铠”义域较窄,只指铁甲,不能涵括“甲衣”这个范畴,在层次上与“甲”不同,未能取代“甲”,因此也就不能和“胄”、“盾”、“兵”等构成对应关系,不能组合为“∗铠胄”、“∗盾铠”、“∗兵铠”等词。

图12 “甲”、“胄”等词历史更替及语义对应关系

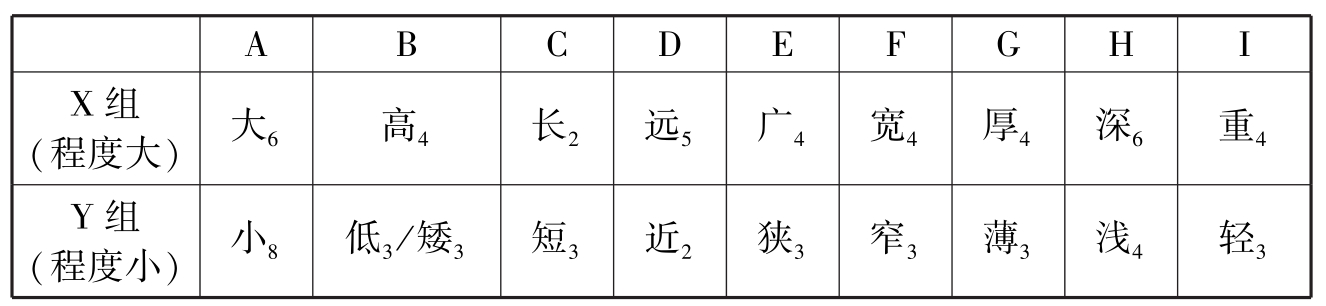

这种词义和词义之间的对应性深刻地影响了词与词之间的结合。在汉语中,相互对应的两个词义往往可以结合成并列式合成词。以汉语中的19个度量性形容词为例:“高、大、长、远、宽、广、厚、重、深、低、矮、小、短、近、狭、窄、轻、薄、浅”,由这19个词相互组合而成的双音节复合词共有38个:

广大、宽大、远大、高大、重大、大小、长远、长短、宽广、深广、广狭、宽厚、宽窄、深厚、厚重、厚薄、高远、深远、远近、高深、高低、高矮、深重、深浅、轻重、短小、狭小、窄小、低小、矮小、轻小、浅小、短浅、狭窄、浅薄、轻薄、浅近、低矮

这些单音形容词可以分成两组,一组表示度量程度大,另一组表示程度小,每一组内部成员都可以认为含有相同或相近的语义成分,例如X组含有“大”这个特征,Y组则含有“小”特征。“长”可以分析为[直线距离;大],“高”可以分析为[从下向上;空间距离;大],“低”可以分析为[从下向上;空间距离;小]。组与组之间的成员在意义上形成两两对应,每一个词在另一组内都存在一个对应词,它们成为一个个小的对应聚合,词义正是在这种对应性中互相依存。

表4 度量形容词对应关系(31)

纵横的类聚关系反映了词的系统性,而这种类聚关系在并列式复合词中也有体现。上表横向和纵向的语素多可以结合。其中,横向的X、Y两组里,“大”和“小”的组合面最宽,兼容性最强,组合次数分别为6次和8次,这是因为其他语素含有“大”或“小”的语义特征,“大”“小”分别是X组和Y组的语义共同点。X组除了“深”、“厚”不与“大”组词外,其他成员都可以和“大”构成并列词。“长大”虽然在现代汉语里不成词,但是在古汉语里成立,主要用来指人的身材高大,意义和用法与现代汉语里的“高大”类似。其余各成员之间的结合相对稍弱些。同样,Y组中的“小”不与“浅”、“薄”结合,而与其他成员都能结合,这一点恰好与X组形成对称分布。

组与组之间,结合的可能性小,除非在语义上形成对应。例如,“大”虽然在X组内结合能力强,却不能和Y组成员结合,不能说“∗大低”、“∗大短”、“∗大近”、“∗大轻”、“∗大浅”等,这是因为它们的关系较疏远,并且“低”、“短”、“轻”等语素含有“小”的特征,语义上与“大”矛盾却不对应,所以不能结合。但是“大”可以和Y组的“小”结合成词,原因在于它们在词义系统中是相对应的一对语义,形成另一组类聚关系。同理,BCD等组对应语素都可以互相结合成词,而不能跨组斜向组合。这就是词义对应性在并列构词中的体现。

“大”、“小”之所以能各自成为X组和Y组的结合面最宽、语义概括性最强的语素,并且人们在分析其他词义时也常常把它们当作语义基元(Semantic Prime)来使用,这是有认知上的原因的。我们知道,在各种度量概念里,体积与其他度量的交涉最多,它与长度、宽度、高度、数量、重量等都发生关系:体积测量的基本工作要确定长、宽、高等长度,体积的大小一般又意味着数量的多少和质量的轻重。因此体积概念往往引申出其他度量概念,并泛化为一般性度量概念。例如,名词“量”本来表示容积,后来可指长度、重量等,又泛化为普遍的度量,从而可构成“容量”、“重量”等复合词。同样,动词“量”泛化为度量的行为,所以可构成“计量”、“测量”等词(相关的讨论见第二章)。“大”、“小”本是就物体的体积而言的,因此自然会成为度量范畴中最基本的语义。

【注释】

(1)《说文》:“饰, 也。”段注:“又部曰:‘

也。”段注:“又部曰:‘ ,饰也。’二篆为转注。饰拭古今字。”

,饰也。’二篆为转注。饰拭古今字。”

(2)同类类聚内部语义关系并非一成不变的,在词汇的发展过程中不断进行调整。“洗”的本义是洗足,与“跣”同源,《说文》:“洗,洒足也。”而据《说文》,洗涤的洗本当作“洒”:“洒,涤也。古文为灑扫字。”洒扫之洒本字应是“灑”:“灑,汛也。”“洒”在先秦就是个义域较广的词,泛指清洗的行为,所以在《说文》里作为“沫”、“浴”、“澡”、“洗”等词的主训词:“沬,洒面也。”“浴,洒身也。”“澡,洒手也。”但后来“洗”顶替“洒”表示洗涤义,“洒”又代替“灑”表示洒水义了。这种变化可以看作是文字层面的变更。在这个类聚里,“盥”和“澡”一样也表示洗手(“澡”与“爪”“、叉”等同源,“盥”与“灌”“祼”等同源)。这两个词虽然基本同义却并非完全重合,意义各有偏重,有所分工,“澡”指手伸入水中洗,而“盥”指浇水洗手。后来可能因为在这个意义上没有细致区分的必要了,所以“澡”义所指范围逐渐扩大,常可以表示洗全身或洗其他物品,“澡”在类聚中的位置就发生了变化,同时引起其他语义的相对位置改变。

(3)对此同类类聚的分析见王宁1996:71。

(4)《说文》:“俞,空中木为舟也。”“愉”从此得其音义。

(5)与它们相关的还有怜悯义。悲哀、忧愁、怜悯三义可互相转化,如“哀”“戚”兼具三义。“惨”本悲痛义,亦可解释为忧愁义。古人每释“惨”为忧愁义,如《月出》:“劳心惨兮。”释文:“忧也。”《正月》:“忧心惨惨。”毛传:“惨惨犹戚戚也。”《抑》:“我心惨惨。”传:“惨惨,忧不乐也。”

(6)“金”本是金属的通称,又专指黄金。《说文》:“金,五色金也。黄为之长,久埋不生衣,百炼不轻,从革不违。西方之行,生于土。”古人以金属的色泽来区分金属种类,如《说文》云:“银,白金也。”“铅,青金也。”“锡,银铅之间也。”“铜,赤金也。”“铁,黑金也。”

(7)因为“网”为网类的通名,所以不论田猎、捕鱼所用之网具,皆可称之网。《易·系辞下》:“作结绳而为罔罟,以佃以渔。”《释文》云:“取兽曰罔,取鱼曰罟。”“网罟”泛指网具,兼该猎网渔网,《释文》分释之,失之。

(8)“网罟”、“网罝/罝网”、“罗网/网罗”等复合词,文献多见,如《墨子·尚贤上》:“文王举闳夭泰颠于罝罔之中,授之政,西土服。”《墨子·尚同上》:“古者圣王为五刑,请以治其民。譬若丝缕之有纪,罔罟之有纲,所连收天下之百姓不尚同其上者也。”《庄子·山木》:“虽饥渴隐约,犹旦胥疏于江湖之上而求食焉,定也;然且不免于罔罗机辟之患。”

(9)正因为“器”指容器,所以用“器量”来表示人的涵养气度。“小器”是说某人的器量太小。

(10)《说文》:“械,桎梏也。一曰器之总名。”这里所说的“器”是“器”所指范围扩大后的意义,并非指“器”最初的“容器”义。“械”从来就不表示“容器”,事实上,它总是表示与“容器”相反的意义,即非容器类的用具。而“器”扩大后的含义包括了容器类和非容器类。

(11)《说文》“涤”与“洗”互训,这是浑言之。《说文·皿部》有“盪”:“盪,涤器也。”文献中多作“荡”,而“涤荡”常同义连用,说明“涤”也偏重指清洗器物。事实上,文献中“涤”本就多用于器物,如《墨子·非儒下》:“其亲死,列尸弗敛,登屋窥井,挑鼠穴,探涤器,而求其人矣。”《韩非子·说林下》:“宫有垩器,有涤则洁矣。”《老子》:“涤除玄览,能无疵乎?”(览即鉴,亦是器物。)

(12)据《世说新语·文学》。

(13)无论是在古汉语还是在现代汉语里,“燃”和“燃烧”都有带宾语的用法,但这些宾语一般都不是真正的受事宾语,此类句式其实是使动用法而不是“燃”、“燃烧”的常式。“焚”、“焚烧”则是典型的二元动词,受事是必有论元,必须在句法层面出现,例如:“∗他们焚烧。”“他们焚烧垃圾。”

(14)“遁”在先秦汉语中一般独用,后不接宾语。如《左传》中“遁”字出现15例,皆独用,不带宾语。个别情况下“遁”后带宾语,如“遁世”,这时的“遁”意义相当于“避”,但这个意义和用法未体现在复合词“逃遁”中。

(15)例如:儒有澡身而浴德。(《礼记·儒行》)

(16)关于“论元联接原则”(Argument Linking Principles)的细节,可以参看Lieber, R.(1983):Argument linking and compounds in English.Linguistic Inquiry 14.

(17)参看郭锐《述结式的配价结构和成分的整合》(《现代汉语配价语法研究》,沈阳,郑定欧主编,北京大学出版社,1995年,第168-191页)。

(18)此“灑”字实即《说文》之“洒”,非“灑扫”之“灑”。“洗”“洒”“灑”三字于文献中常混用。

(19)“陂池”者,如《礼记·月令》:“毋竭川泽,毋漉陂池。”“洿池”者,如《孟子·梁惠王上》:“数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也。”“池隍”者,如《陈书·高祖纪上》:“兵切池隍,众兼夷獠。”“池塘”者,今语亦常见,例不赘举。

(20)“沟渠”者,如《墨子·节葬下》:“若苟贫,是无以为积委也;若苟寡,是城郭沟渠者寡也……”“沟壑”者,如《墨子·兼爱下》:“今岁有疠疫,万民多有勤苦冻馁,转死沟壑中者,既已众矣。”“沟渎”者,如《墨子·杂守》:“诸距阜、山林、沟渎、丘陵、阡陌、郭门、若阎术,可要塞及为微职,可以迹知往来者少多及所伏藏之处。”“沟洫”者,如《论语·泰伯》:“卑宫室,而尽力乎沟洫。”《吕氏春秋·似顺》:“城郭高,沟洫深,蓄积多也。”“沟浍”者,如《孟子·离娄下》:“七八月间雨集,沟浍皆溢。”“沟堑”者,如《后汉书·耿弇传》:“(弇)乃出兵大战,自旦及昏,复大破之,杀伤无数,城中沟堑皆满。”

(21)“隍”也能和“城”组成并列词,但毕竟语义不及“池”宽广,所以“城隍”的见次频率要比“城池”低得多。“城池”仍保留在现代汉语中,而“城隍”的城池义现代汉语已不用。

(22)《周礼·地官·山虞》:“凡邦工入山林,抡材不禁。”《国语·晋语》:“君抡贤人之后有常位于国者而立之。”《墨子·尚同下》:“故古之圣王治天下也,其所差论,以自左右羽翼者皆良,外为之人,助之视听者众。”《墨子·所染》:“故善为君者,劳于论人,而佚于治官。”《墨子·非攻》:“差论其爪牙之士,比列其舟车之众。”《诗经·小雅·吉日》:“既差我馬。”毛传郑笺尔雅並训“差,择也。”

(23)“选”和“择”长期共存,但在早期它们的意义各有侧重和分工。从语源上来看,“选”与“算”同源,隐含有“计数”的源义素,所以和“择”等词相比,“选”多与数量有关,一般不是个人行为,而是政府、组织等行政作为。它倾向于指有任务性地批量挑选,即事先有个大概的数量指标,然后按这个数量去选择。因此,“选”所带的宾语一般是“吏”、“兵”、“官”、“题”等具有一定数目、含任务性的对象。而“择”、“拣”、“差”等词的选择义大体上是从“分解”“分开”这类意义转化而来的。其中在较长的时间段里,“择”字比“抡”“差”等更常用。以“择”与“选”相比较来说,“择”的对象一般是“偶”、“友”、“婿”、“邻”、“期”等,既不含任务性,对象也不是批量性的,即不是在给定的范围内选择一定数量的目标,其对象往往是单一的,是将某个特定对象与其他一般对象区别开来,也比“选”更具能动性:“择邻”是主动去寻找合适的邻居。又比如“选士”与“择士”不同,“择士”之“士”指士大夫,“选士”之“士”指兵士。“择士”有较强的目的性,挑一二即可,若无合适的可以空缺。而“选士”多指汰去劣者,使预定数目满额即可,一般是批量性的。到了后来,“选”语义泛化,泛指选择,成为此类聚的中心语素,这种区分就逐渐淡化了。

(24)并列式如“视察”、“检视”、“省视”等;偏正式如“重视”、“轻视”、“藐视”、“蔑视”、“鄙视”、“凝视”等。

(25)根据汪维辉(2000:124)的研究,在汉末三国时期,“看”在口语里已经取代了“视”。这个“看”一直用到现在。

(26)并列式如“观看”、“察看”、“看望”等;偏正式如“偷看”、“小看”、“难看”等;动宾式如

(27)《现代汉语词典》收录了“乡里”一词,未收“乡邑”、“邑里”。

(28)《礼记·缁衣》作“夏日暑雨,小民惟曰怨。资冬祁寒,小民亦惟曰怨。”

(29)此二例转引自王先谦《释名疏证补》“热,爇也,如火所烧爇也”条。

(30)《周礼·天官·司书》:“三岁,则大计群吏之治,以知民之财器械之数,……”郑注:“械犹兵也。”孙诒让《正义》:“械谓兵甲旗物。”《礼记·少仪》:“不度民械。”郑注:“械,兵器也。”

(31)表中度量性单音形容词右下的数字为该词的参构次数。例如“长2”表示该词与其他度量词所构成的复合词有两个:“长短”、“长远”。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。