试论中国传统雕版书籍的印数及相关问题

何朝晖

中国传统雕版书籍的印数问题,对于考察传统印刷出版业的生产经营活动十分关键。古籍印数的多少,牵涉到多个方面,诸如中国传统雕版印刷的技术特性、书籍产量、书籍市场大小、书籍生产周期、出版者的生产经营模式、书籍流通状况等等。但对于这个重要问题,由于资料的匮乏,自来少人关注。笔者在中文史料中搜集到了一些关于印数的材料,同时发现近代西方东来传教士对雕版印数问题有详细的记述,可与中文材料相参证,并弥补本土史料的某些不足。笔者拟在已有研究的基础上,结合中外史料,对这个学界长期以来语焉不详的问题作一个初步的梳理,以就教于方家。需要说明的是,中国传统印刷技术可分为雕版印刷与活字印刷,两者技术上有不同的特点,本文所讨论的主要是前者。

一、关于雕版古籍印数的认识现状

雕版印刷书籍的印数通常是多少?一副雕版最多可以印多少部书?总的来看,现代学者对雕版古籍印数问题尚缺乏系统的研究,今人对这个问题的认识还不是很清楚。

上世纪四十年代,卢前在《书林别话》中抢救性地记录了雕版印刷的工艺流程,他提到雕版通常刷印三十部,但同时又说印数可以是“任意”的。三十部的数量显然过少,卢前所指的或者是书版一天中一次性刷印的数量,或者是因为他记录雕版印刷工艺时传统雕版市场受到现代印刷业的严重挤压,因此刷印量很少。钱存训先生在《中国科学技术史》第5卷《纸和印刷》中说:“一种版本平均要印多少份,很难估计。”“新的印版可以连印1.5万次,稍加修饰后,可以再印1万次。”这里钱先生的意思应该是书版需修版前的最大印数为1.5万次,稍加修补后可再印1万次。钱先生在另一部著作《中国古代书籍纸墨及印刷术》中又写道,雕版初印印数可达1.6万张,与前书记述略有不同。对于这两处数据,钱先生均未言明出处,可能是得之采访或传闻。另一位印刷史家张秀民先生在其《中国印刷史》中引用明人方以智《物理小识》中的一条材料:“中通曰:虽梨板亦止印二万篇则胡涂矣,故须煮板能久。”他在该书另一处又比较笼统地说:“雕好一部书板,一次可印出几百几千以至上万部同样的书来。”著名的美国中国印刷史专家卡特(Thomas Francis Carter)在其名著《中国印刷术的发明和它的西传》中写道,一块板只能印一万次,以后就漫漶不清。美国学者贾晋珠(Lucille Chia)《为利而印:11至17世纪福建建阳的书坊》一书中写道,广陵古籍刻印社和金陵刻书处提供的数据表明,梨板在需要稍事修版前可印上两三千份。

以上说法可谓众说纷纭。解决这个问题的困难首先源于史料上的匮乏。诚如著名版本目录学家、哈佛大学哈佛燕京图书馆善本室主任沈津先生所云:“实际上,刻本的印数材料极少见,无论是官刻、家刻,或是坊刻,较之活字本的印数材料来说,更为难得。”沈津先生曾在他的网络博客“书丛老蠹鱼”上发表了题为《古书中刻本的印数》的文章,列举了他在长期的古籍版本工作实践中留心搜集的不少古籍印数资料,兹择要胪举如下:清康熙间内府刻本《佩文韵府》刷印1200部;李煦奉旨刷印《御批资治通鉴纲目》、《古文渊鉴》各1000部;康熙五十一年和素、李国屏奉旨刷印《古文渊鉴》493部,刷印《御选唐诗》1000部;清嘉庆间石开基将《增订遏淫敦孝篇》一卷刷印1600卷(册),而“各省诸君来印施者,共计一万七千卷有奇”,通计约在20000册左右;清刻本《家宝全集》,书前有序云“发愿印送一万部”;1925年沈阳郑璞山、薛志远刻印《感应篇直讲》约8000本;1937年上海某寺印《化劫宝卷》8307部;1939年文华斋刻《春秋正议证释》,分春秋两季共印1500部。

二、笔者所见中文史料及其分析

笔者在浩如烟海的中文史料中搜集到更多历代关于刻本印数的资料,可为更清晰地认识这一问题提供帮助。以下分官刻、私刻、坊刻,分别就笔者所见加以叙述。

关于官刻书印数,所见资料有:

北宋嘉祐间,王琪守吴郡,假省库钱数千缗大修官厅。时方贵《杜集》,世间苦无全书,琪家藏本雠校素精,为偿借贷,即俾公使库镂版,印万本,每部为直千钱,士人争买之,富室或买十许部。

元至正五年、六年纂修辽、金、宋三史,牒行江浙行中书省各印造一百部。至元十七年(1280)十二月,元世祖“敕镂板印造帝师帕克斯色新译戒本五百部,颁降诸路僧人”。元代官修《农桑辑要》,多次交由江浙行省印造,颁给各道廉访司,每次约在一千五百部左右,各朝累计印行超过一万部。(1)

明弘治间兵部尚书马文升奏请由司礼监刊印古本《武经总要》,以供文武官员习武备边,“用好纸刷印数百部,颁赐两京公、侯、伯、都督、武职大臣,并各边镇守总兵、太监、廵抚都御史官员,并本部及两京武学各一部,令其如法收贮”。明嘉靖间朝廷因李福达之狱编成《钦明大狱录》,“刊印共一千七百部”。 嘉靖十五年南京国子监祭酒吕柟奏请礼部重刋《仪礼》一书,印装一二百部,以便诸生肄业。

清康熙三年工科给事中王日高疏称,“各省乡试经书印版,多有不同,每至舛错。请乞敕部估値,多印数千部,分颁各省布政司存贮,遇科场时,用以岀题,则字无错误……” 嘉庆末年纂修《大清会典》成,“爰刊百部,特赐群僚”。晚清冯桂芬为均苏州粮赋,议于例设堂簿之外,另刊《完粮征信录》,“刷印一二百部,遍送绅士,许完粮而不入录者,呈明上司,与以重赏,亦绝弊之一法”。

关于私刻书印数:

《旧五代史·周书·和凝传》:“(凝)平生为文章,长于短歌艳曲,尤好声誉。有集百卷,自篆于板,模印数百帙,分惠于人焉。”

陈其元《庸闲斋笔记》卷九载,“宋穆修负才使气,中年偃蹇,尝以柳子厚文集镂版,印数百部,入都求售”。南宋朱熹劾唐仲友第六状称,“唐仲友开雕荀、杨、韩、王四子印板,共印见成装了六百六部”。(2)

明陆容《菽园杂记》记载,明中叶官员之间有印书相互馈送的风气,“动辄印至百部”。晚明王演畴性好刻书,“有族弟某,贫不能婚,来海阳署中,予捐助尚不充六礼之费,时《醒鹿斋》刻成,印数百部并赠之”。俞安期辑刻《唐类函》,“尝载百十部以出,中道被掠,他物称是,追捕久无所获。安期乃复印数百部,以红字目录印书侧,鬻之。未几盗书亦岀,以无红字诘之,遂首伏,人多其智”。沈榜《宛署杂记》载,万历时潞王藩府刊印《之国供应事宜手册》,印了五百部。明清之际的顾炎武,曾印《广韵》百部。(3)

入清,韩菼编选时文供士子学习,“刻成当印一二百部,以供应酬”。又云:“即便将刻版寄归汝辈,可为我商所以行之之法,亦归老之一助也。”盖此一二百部只为应酬,而书版还可印书卖钱,以助养老之费。 康熙、雍正时刘光洙,以祖母徐氏“喜《晨钟集》及世传《感应篇》可以劝善,公日诵之卧榻前以为悦。丧毕,则手缉二书,呈莪山先生序而刻之,传数十百部,晨夕侍主前,食顷如定省者,以为家法”。 卢文弨《抱经堂文集》“答朱秀才理斋书”云:“足下所印《余山遗书》,……待吾力稍裕,印数百部,散之人间,以俟闻风兴起之士,庶渊源得以不坠。”翁方纲跋《隶韵》云:“寄语扬州秦编修敦夫,为广印数十百部,售之坊肆,遍资学人。”王芑孙致友人信称,“仆续刊文集,去岁华亭门人岀资成之,然止印百部,俄顷之间,忽已散尽,今亦未能重印”。陈履和为崔述刻《考信录》,“版成,印四百部”。 刘文淇为韦酉山刊诗文集《经遗堂集》,刷印百部。 王瑬著《钱币刍言》,“前后刊行数百部”。何绍基《东洲草堂文钞》载,有师象珍者,“服膺陈文恭公《训俗遗规》,尝印百部存宗祠,曰:‘族中愿领此书者,胜于读《敬信录》也。’” 韩文绮《韩大中丞奏议》载,江苏句容有劣衿创立乡规,刊刻成书,播弄乡愚,散布敛钱,“所刊乡规,据供已刷印五百部,分派各乡,每部收钱五百文”。 邓显鹤喜编刻书籍,尝印《玉篇》、《广韵》三百部。邓氏又曾刊刻《楚宝》,托人推销,“前康中丞寄湖北周方伯托销六十部,……昨专人送陶云汀宫保二百部,于大江南北所属分销。……张时安太守于某甚厚,昨权常郡时,蒙慨然带去三十余部。……” 则是书之印数当至少在二三百部以上。曾国荃《曾忠襄公书札》卷十六致彭雪琴函:“乃济弟所刻《船山遗书》板片,现存扬州魏荫庭观察处,并存得初印书二百部……”俞樾《春在堂随笔》载:“邹县董梓庭,吏部名作模,道光三年进士,……与余相遇,知余有《群经平议》已刻版,为印百部去。”医家过铸著《治疔汇要》,“江西尝来印数千部以去,而楚中并有翻刻之本,惠之所及远矣”。(4)

除笔记、文集等外,小说中的有关叙述也可为私刻书印数提供佐证。吴敬梓《儒林外史》第八回写道,蘧公孙无意中得了一部罕见的明人高启《高青邱集诗话》,“心里想道:‘此书既是天下没有第二本,何不将他缮写成帙,添了我的名字,刊刻起来,做这一番大名?’主意已定,竟去刻了起来,把高季迪名字写在上面,下面写‘嘉兴蘧来旬 夫氏补辑。’刻毕,刷印了几百部,遍送亲戚朋友”。陈森《品花宝鉴》第三十一回,说道苏蕙芳为其故去的业师香雪先生刊印诗文遗集,印刷一百部,用银六十两。 魏秀仁《花月痕》第五十一回,因红卿说起有人购求韦痴珠诗文集,韩荷生道:“你不说,我却忘了。这板后来当交心印留在祠内,我们印出数百部带去吧。”

夫氏补辑。’刻毕,刷印了几百部,遍送亲戚朋友”。陈森《品花宝鉴》第三十一回,说道苏蕙芳为其故去的业师香雪先生刊印诗文遗集,印刷一百部,用银六十两。 魏秀仁《花月痕》第五十一回,因红卿说起有人购求韦痴珠诗文集,韩荷生道:“你不说,我却忘了。这板后来当交心印留在祠内,我们印出数百部带去吧。”

关于坊刻书印数的资料,因其书不为士大夫所重,不屑着笔,故较为少见。光绪十六年文光楼刊行《小五义》,知非子作序云,该书初版即印了5000部。《儒林外史》第二十回,匡超人曾为书坊编选时文、选本等书牟利,他对牛布衣、冯琢庵夸口说:“弟选的文章,每一回出,书店定要卖掉一万部,山东、山西、河南、陕西、北直的客人,都争着买,只愁买不到手,还有个拙稿是前年刻的,而今已经翻刻过三副板。”匡氏此言不免有吹嘘之嫌,但可间接想见当时坊刻书的刷印数量。

综合上文所有关于雕版书籍印数的记载,以数十、数百为多,但也有成千、上万的,记载上的不一致显示了雕版印数问题的复杂性。

这种复杂性首先源于中国传统雕版印刷的技术特性。中国传统雕版印刷所使用的是基本上是木质材料(5),因而无法像近代以来西方金属活字印刷以及各种平版、凹版现代印刷技术那样,在短时间内进行不间断的大批量印刷。清道光间翟金生泥活字本《泥版试印初编》包世臣序有云:“木字印二百部,字划就胀大模糊,终不若泥版之千万印而不失真也。”这里说的应是木活字,但木质的雕版也有同样的性质。清人刘履芬也说,若刷印“部数过多,需分两三印刷,庶版片不至损伤”(6)。近人吴云弢在忆述近代山东聊城刻书与出版业时说:“板子雕成,每印刷一次,以五百部为计算单位。”大约指的就是雕版一次连续刷印的数量。雕版以水墨反复刷印浸润后,容易发胀变形,因此在刷印一定数量后,必须晾干复原,方能继续刷印。贾晋珠在其著作中写道,福建建阳书坊为了在短时间内大量刷印书籍出售,连续刷印二三百部以上而不让书版“休息”,造成书版吸水膨胀,导致刷印效果很差,则二三百部也可视作此类书版单次刷印数量的界限。笔者通过对扬州中国雕版印刷博物馆工作人员的访问得知,他们在使用清代遗留下来的书版刷印书籍时,每天最多刷印100张,然后需要间隔四五天才能再行刷印,以免书版变形损坏。

即使像这样间歇性地刷印,书版用到一定程度也将不可避免地发生损伤漫漶的情况,必须对版面进行修补之后方能再印,这就有了重修本、递修本等版本概念。比较典型的如宋刻眉山七史书版,历经宋、元、明、清四朝七百年,不断进行修版、补版,所印之书现在已难以统计。

一方面雕版印刷的生产过程不是像西方近代金属活字印刷那样是一次性完成的(7),而是一个刷印、晾干、再刷印、再晾干的循环过程;另一方面中国的雕版刻好后可长期存放,根据需要随时刷印,残损漫漶后可随时修补,生命周期可以很长,其整个存续期间的印数难以统计,这样就造成了史料中对雕版印数记载的较大差异。这些数字所记录的,实际上是雕版整个生命周期中不同阶段的刷印数量:有的是单次刷印的数量,有的是多次累计刷印数量,还有的可能是指直至雕版寿命终结时其整个生命周期的刷印数量。认识到这一点,对于理解史料中关于印数记载的歧异是十分重要的。

决定雕版书籍印数的除了上述技术因素外,还有实际需求的因素。即根据书籍性质、种类、需求量的不同,印数会有差异。

官刻的典制、史书,私刻的学术著作或文集,其用途多为典藏、颁赐、馈赠、应酬等,一般需求量不大,因此印数多在数十、数百部,少数达到上千部甚至万部。北宋吴郡公使库刻《杜工部集》万本、元代诏刊《农桑辑要》万部、清康熙间王日高疏请刊经书数千部颁赐各地,可算少见之例。

若是坊刻之书,因意在牟利,亦不重质量和书版之保存,印数可以很大。如《小五义》和匡超人编选的科举用书,印数达数千甚至上万。而有些家刻书售于坊肆,并不全为利润,不必竭泽而渔,故而印数并不见得就大。明俞安期辑编《唐类函》,刊数百部。清翁方纲所跋《隶韵》售之坊肆,遍资学人,只印数十百部。邓显鹤刊《楚宝》求售,似亦只在三百部上下。过铸《治疔汇要》则印过数千部。

劝善教化之书、宗教出版物,印者免费施赠,得者多多益善,印量亦大。如前引《增订遏淫敦孝篇》、《家宝全集》、《感应篇直讲》、《化劫宝卷》,印数可达一两万部。浙江吴兴、安徽无为等地出土五代十国时期吴越国王钱弘俶《一切如来心秘密全身舍利宝箧印陀罗尼经》多种,经前刊记均说印造了八万四千卷。此记载虽很可能并非实际雕印数,而且应是多块雕版同时刷印的,但也可想见当时宗教出版物印数之大。

在古代中国,由于雕版间歇刷印的特性,加之市场需求相对有限,书版又具有随需随印的优点,因此单次印数一般不会很多,普遍在数十、数百部之间(8),少有成千上万的。

那么,如果需要将雕版书籍生产的潜力充分发挥出来,印数的最大极限又在哪里呢?这个印数上的极限,一方面是指雕版“休息”前可一次性连续刷印的最大数量;另一方面是指书版在其生命周期内、在报废或作全面的重大修版前所能刷印的最大数量。这一问题对于我们考察雕版印刷的技术极限和产量、出版者的生产模式、古代图书市场的规模和图书流通状况等问题,有着极大的关系。

关于雕版可一次性连续刷印的最大数量,上文所引翟金生、吴云弢、卢前等人记述,约在数百部之内。关于书版在其寿命期内所能承受的最大印数,朱熹曾以印版喻“一以贯之”之理:“如千部文字、万部文字,字字如此好,面面如此好,人道是圣贤逐一写得如此。圣人告之曰:不如此。我只是一个印板印将去,千部万部虽多,只是一个印板。”提示雕版印数可达千部万部。方以智《物理小识》中说虽梨板也只能清楚地印二万篇。近人吴云弢云:“一套新板,大字的可出书万部,一般的可出七、八千部。如《四书备旨》等,全页都是稠密的小字,印个六、七千部,还能保持清晰可观。再刷印过多,木质被墨汁啮得发硬发脆,就渐见漫漶。虽然还可作部分修补,也只可勉强继续,大不如前的清朗爽目了。”则雕版之累计最大印数可至万部以上。

从上述中文史料我们可约略认识雕版书印数的概貌。在明清以来西方东来传教士留下的文献中,还存在着对中国传统雕版印刷书籍印数十分详细、系统的资料,可与中文材料相参证,使我们对这一问题的认识更加清晰。

三、近代东来传教士关于雕版印数的记述

明末意大利传教士利玛窦,在其《利玛窦中国札记》中对中国的印刷术曾作过简略描述,其中说道:“用这样的木版,熟练的印刷工人可以以惊人的速度印出复本,一天可以印出一千五百份之多。”(9)尽管这个记载有些模糊,但据前后语境,这个单次连续刷印的数量,应指用同一块书版刷印所得,而不是数块书版加起来的刷印数量。

十九世纪初,基督新教伦敦布道会(London Missionary Society)派马礼逊(Robert Morrison)、米怜(William Milne)、麦都思(Walter Henry Medhurst)等人到中国传教。由于进入中国本土传教十分困难,传教士们在马六甲建立了传教基地。他们认为尽快印刷发行中译本《圣经》和其他宗教读物,是当时最急迫的任务。在选择印刷手段时,最初曾考虑采用在西方已经十分盛行的金属活字印刷,但在研究了中国文字的特点,权衡成本、实际需求等各方面因素后,他们最终选择了中国传统的雕版印刷术。传教士从广东地区招募了一批中国工人,到马六甲从事宗教书籍的刊印。米怜在他的《新教在华传教前十年回顾》(A Retrospect of the First Ten Years of the Protestant Mission to China)一书中,总结了刊印中文版书籍的实践,详细记述了中国雕版印刷各个环节的工作过程,留下了丰富的技术数据。麦都思在他于1838年出版的《中国:现状与展望——福音传道指南》(China: Its State and Prospects, with Especial Reference to the Spread of the Gospel)一书中也有关于中国传统印刷技术的报道。

关于雕版可一次连续刷印的最大数量,米怜记述道一个中国工人用一块雕版一天可以印2000张书页。(10)麦都思则认为可以印3000张。(11)米怜同时指出雕版需要间歇性使用,在“印了2000到3000份后,他们轻轻清洗印版,把它晾干”,“防止书版表面因长时间蘸墨潮湿而变软,最后再把书版晾干,使之重新变硬,延长其使用寿命”。

关于一付书版在寿命终结前可以刷印的最大数量,米怜认为根据木料、刊工、用墨和印工的不同会有很大出入。“如果印刷者是一个笨拙而粗心的人,头一千部书就会印得油渍斑驳,书版也不会持续太长时间——可能如果不进行重刻,或至少是修版,就无法印出六千或七千部书。我无法确定地说,好的书版到底可以印多少部书。我们那里的印刷工人证实,如果具备上面提到的那些质量和优点的话,一付书版可以印出三万部书。从我们在传教中所用过的书版来看,印过多达一万部书,并且如果保管得好,它们看起来完全可以承受同样数量的另一版本的印刷。”在另一处地方,他又举了一个例子,说一部书印上8700部,印版仍会完好,还可再印数千部。麦都思在《中国:现状与展望——福音传道指南》一书中,详细比较了在马六甲、巴达维亚或新加坡用雕版印刷、石版印刷和金属活字印刷三种方法来印2000部中文版《圣经》的成本和效率。据麦氏测算,“在最初的两千部印出来后,如果再用雕版印刷的方法印,留在我们手里的是一副只能用来印经文的书版,而且已经磨损得很厉害,只能再印五版(editions),费用还达到初始成本的一半”。如此在麦氏看来,该书雕版的最大印数应为12000部左右。还有一名传教士则认为:“外国人过去认为同一套书版能印出的书籍不会超过15000到20000部。但从最近的试验来看,可以达到40000部以上,印刷效果相当好。”综合以上观点,传教士们认为即便粗劣的书版,也可印出几千部书,好的书版则可印出三四万部甚至更多,一般在一两万部上下。(12)

除了这些理论上的估值外,米怜的书中还列举了由先期东派的传教士马礼逊和他本人实际编撰、刊印的33部中文传教书籍目录,并详细标明了每部书的篇幅以及刊刻次数、年份、印数,为雕版书籍的生产方式提供了十分具体的例证。从他列举的数据来看,这些书多是几十页甚至只有几页的小册子,篇幅达到百页以上的只有新旧约《圣经》,一年的印数从几十部到万部不等。总得来看,篇幅与印数成反比。篇幅大的《耶稣基利士督我主救者新遗诏书》(即新约《圣经》,537页)、旧约《圣经》(总页数665,分6个部分分别印刷,平均超过百页)一年的印数不超过两三千,一般是几百部。印数高的都是页数少的小册子,如《神道论赎救世总说真本》6页,1814年印数高达10000册,自1811至1819年共印了12520册;《问答浅注耶稣教法》30页,1814年印了5200部,自1812至1819年共印了7000部;写成于1817年的《祈祷真法注解》7页,1818年印了3000册,1819年又印了6000册。一般的书以一年印几百部(册)为多见。

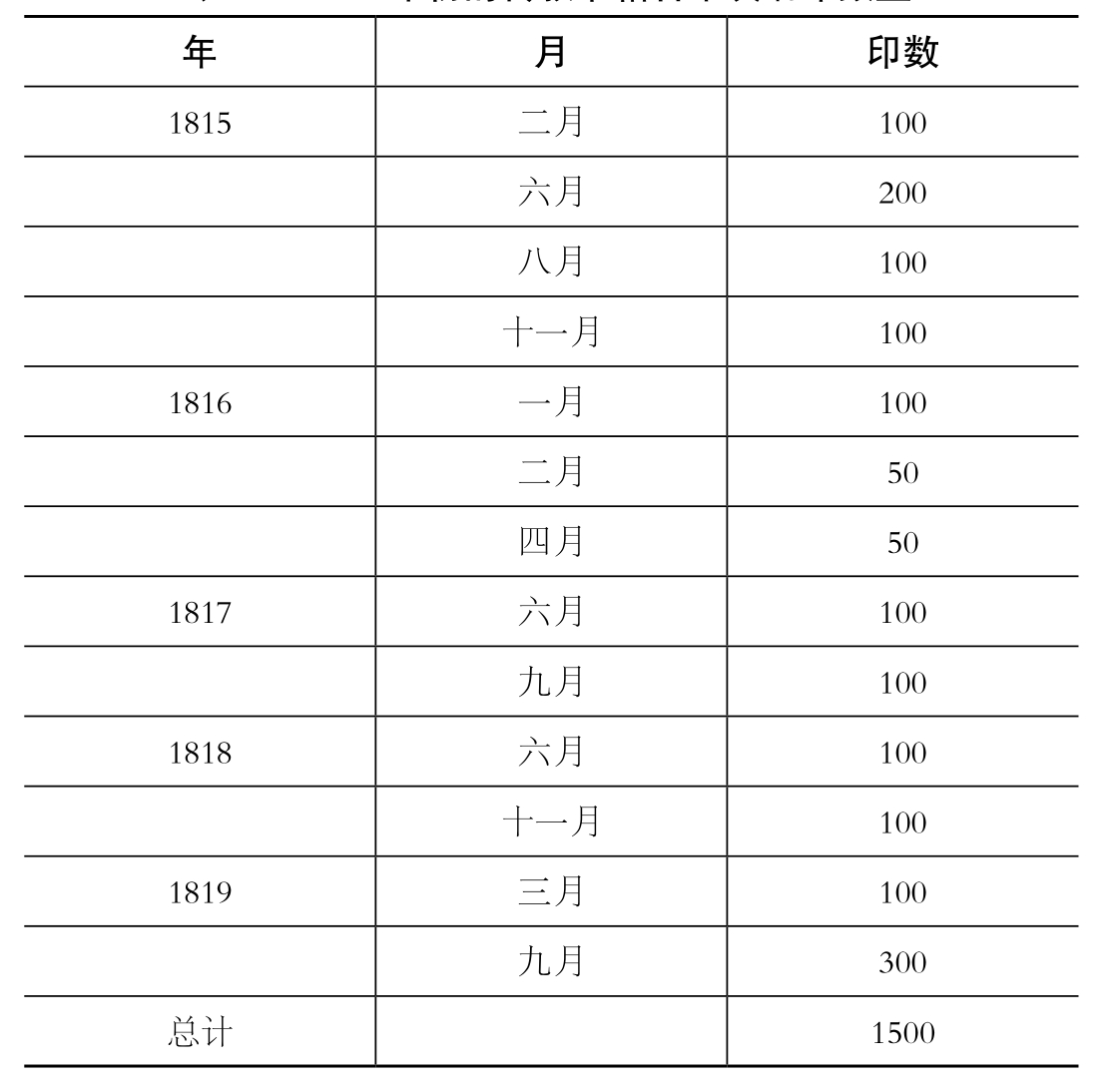

更为可贵的是,米怜更详细列出了一部刊刻于1815年初的传教书籍(13)各单次刷印的数量,如表1。该书五年中共印了13次,每次最少印50部,最多印300部,平均每次100余部。

表1 1815年初的传教书籍各单次刷印数量

四、相关问题的讨论及印数与雕版印刷生产周期、生产方式的关系

1.中外记述的比较

首先看雕版一次可连续刷印的最大印数。传教士的记述为2000至3000,这个数值与中文材料所反映的数百部有显著差异。这个差异与中外记述者所面对的出版物类型、出版目的有关。传教士刊印书籍的目的是短时间内大量印刷、发行,对书版的长期保存考虑较少。而中文记述者面对的更多的是需要长期保存的书版,因此不会像传教士那样力图在短时间内将书版的潜力发挥到极至以获得最大印数。

关于雕版生命周期内所能承受的最大印数,中外记述则要接近得多。传教士的记述与方以智的看法大体相当,与吴云弢的忆述也相差不太远,即可达万部以上甚至几万部。

总的来看,传教士对中国雕版印刷技术的记载更为严谨和细致。其重要原因在于传教士为了尽快在中国打开传教局面,需要大批量印制宗教书籍和宣传品。当时他们在面临雕版印刷、平版印刷、金属活字印刷等多种印刷方式的选择时,为了选择一种最高效、经济的手段,需要对各种印刷方法的成本和效率进行精确测算,并有目的地进行了雕版印刷的试验和实践,正是这样一个契机,使得他们能够比较准确地记录和估算出雕版印刷的印数数据。

中西印刷方式不同所导致的记述者动机和条件的不同,也是中外记述产生差异的重要原因。在中国,由于雕版可长期保存,随需随印,因而记述者并不关心雕版的最大印数问题;反观西方,由于纸型发明前金属活字印版无法长时间保存,必须在印前精确测算所需和所能印刷的数量,因而西方记述者十分关心最大印数问题。另一方面,中国雕版存续时间、生命周期可以很长,有的长达数百年,要想弄清雕版存续期内的总印数实非易事;而西方金属活字印刷的特性决定了其一次性大批量的生产方式,能够比较容易地获得印数的数据。由此造成古代中国不重印数而重书板之保存,近代西方不重印版之保存而重印数。

2.影响雕版印数极限的因素

雕版印数的技术极限实际上是个十分复杂的问题,与多种因素有关:

(1)材质。用于刊刻雕版的木材主要有樟、黄杨、枣、梨、梓等,其硬度不同,遇水膨胀系数和耐受力也有差异。材质越坚硬、致密,所能承受的印数越大。

(2)环境。地域、气候、虫害、保存条件等外部环境,对雕版寿命构成了重要影响,也在一定程度上决定了雕版的最大印数。事实上多数雕版还远未发挥其最大技术限度,就因虫害、霉烂等原因而遭废弃淘汰。(14)

(3)刊印技术。出版者的技术水准、用心程度,如刊版质量、用墨的调和、刷印水平,也会对雕版寿命、印数极限产生影响。如米怜所说,在低劣的印工手下印数超不过六七千。

(4)质量要求。对追求印数而印刷质量要求比较低的书籍,如某些坊刻本、宗教宣传品等,不顾书版磨损连续刷印,印数较一般书籍大。而对于印刷质量要求高的书籍,如精刻精印本、彩色套印本、饾饤本等,书版稍有漫漶就会停止刷印,因而印数较一般书籍为小。博物馆工作人员出于保护文物的需要,更会严格限制刷印数量。

可见最大印数实际上是一个颇具弹性的概念,不同的出版者在不同的场合下会有不同的标准,有一定的主观性和相对性。这是导致各种关于雕版印数极限的记述出现歧异的一个重要原因。

3.从最大印数看雕版印刷的生产周期

从书版的最大印数,结合关于雕版印刷生产效率的记载,我们可以试探性地推算出雕版书籍的生产周期。

上文已经说到,据麦都思在《中国:现状与展望——福音传道指南》一书中的估算,其刊刻的中文版《圣经》最大印数约为12000部。尤为可贵的是,麦氏还提供了关于印刷生产效率的数据。他写道,由九名刻字工、五名刷印和装订工完成头2000部《圣经》的刻印,大约需要三年时间。这项工作的具体工作量为誊写2689页、刻1160548字、刷印和装订5378000页。麦氏又记述道,中国刻工每天可刻100字,(15)印刷工一天可印3000张。光是这2000部《圣经》的刷印工作,就要花费约半年时间。如果要达到这付书版的极限12000部,单是刷印工作就要用上三年。如加上誊写、刊版、装订等其他工序,整个生产周期将长达五到六年。这里所计算的,是达到书版最大印数所需的最短时间,即雕版印刷生产周期的最小值。对于大多数中国古籍来说,由于没有必要在最短的时间内争取最大的产量,采取的是按需刷印的间断生产方式,因而生产周期可以拉得很长。

麦氏关于雕版印刷生产周期的记述,很大程度上得到了相关中文史料的证实。根据麦氏记载推断,中文版《圣经》的刊刻工作大约需要两年。设若中国古籍平均每卷为50页(leaf),合西方100页(page),则麦都思所印中文版《圣经》篇幅约为50余卷。晚明梅鼎祚刊刻《书记洞诠》120卷,刻之三载始竣事。近人吴云弢忆述道:“一部大套的书,交工人分头去刻,也须三、两年的工夫,才可完活。”笔者还幸运地见到一个印证雕版生产周期的实例。善书和商业畅销书的需求量都很大,都需要发挥雕版的技术极限,在最短的时间内形成最大的产量。清王德瑛注光绪十四年刊善书《文昌孝经注》,书前有牌记:“光绪十四年重镌/黄邑丁以约堂藏板。”卷前刻有识语:“嘉庆二十一年十一月署河南考城县事即用知县福山王德瑛识。道光元年正月重镌于河南扶沟县署。道光九年十月又重镌于河南扶沟县署。道光十四年十一月又重镌于河南安阳县署。”(16)可知该书至少刻印过五次,时间分别是1816、1821、1829、1834和1888年。之所以反复重镌,必是书版的高强度刷印使之漫漶不堪,不得不重修、重刻。除光绪刊本与前面几个版次间隔时间较长外,刻于嘉道间的本子间隔都在五年、八年,可以说明该书版在进行高密度刷印的条件下,寿命在五至八年间。

麦都思所印中文版《圣经》篇幅适中,因此麦氏关于生产周期的数据似可适用于多数普通中国古籍。就个体而言,生产周期会随着所印书籍的篇幅、质量要求、劳动力数量等而变化,生产周期与篇幅和质量要求成正比、与劳动力数量成反比。像《邸报》、《辕门钞》这样的出版物篇幅小、时效性强,质量要求又不高,生产周期可以很短。前面提到传教士所刻篇幅只有几页的小册子,一年就可以达到上万的印数。另一方面,某些官刻或家刻书不惜巨资和时间,细雕慢琢,务在求精,则可经年累月,生产周期很长。如明代苏州袁褧嘉趣堂翻雕宋蜀本《文选》,计十六载而完。

雕版古籍生产周期一般至少在几年以上,这与西方近代金属活字印刷在很短的时间内就可以达到很大产量的生产模式十分不同。再考虑到实际需求和市场大小,我们就可以理解在绝大多数情况下中国古籍十分有限的单次印数——出版者没有可能和必要在短时间内使书版达到印数极限。

雕版印刷生产周期的这个特点,可以在我们进行版本鉴定时提供帮助。例如对同一个出版者来说,一般不可能在短时间(两三年)内重刻一部书,因为初版的刷印潜力尚未用尽。如果发现源自同一个出版者的同一部书在两份目录中出现了不同而又相近的出版时间,则需要警惕,很可能是不同的著录者对同一部书作了不同的著录,其中必有著录错误或其他复杂情况。

4.印数与传统出版者的生产方式

由于中国传统雕版印刷的技术特点,比如需要间歇性地刷印,手工刷印效率较低等,造成雕版印刷的生产周期比较长,不可能在短时间内达到雕版的最大印数。因此在多数情况下,单次实际印数一般在几百部或千余部上下,视需要可再继续加印,短时间内密集刷印数千上万部的情况是比较少见的。吴云弢所说“板子雕成,每印刷一次,以五百部为计算单位”,恐怕在一定程度上反映了这个事实。米怜刻印《救世者言行真史记》的例子也较能说明问题,四年中分13次印了1500部,平均每次只印100余部。

坊间书商为了抢占市场,可能会力图在较短时间内向市场推出尽量多的图书。印卖的书多固然利润多,但投入的人工、纸张会相应增加,更重要的是生产周期会旷日持久。那么在较短的时间内实现保本盈利,即利润和时间等其他成本的平衡点在哪里呢?据有关材料,明嘉靖时福建的刊版成本约为0.15两一页。(17)除去稿酬开支,据笔者估算刊版成本约占整个生产成本的75%左右,(18)则整个生产成本约为0.20两一页。万历时民间出版繁荣,书籍大量增加,成本可能会更低一些。万历年间建阳所刻《五车万宝全书》有约460页,整个刊印成本约为百两白银。该书封面标明零售价一两。如要收回成本并赚取相当利润,则坊间刻本一次刷印数百部足矣。这样,前述《唐类函》、《隶韵》、《楚宝》等售于坊肆之书的区区印数,似乎也就可以理解了。

五、结 语

以上据目前所见中外材料,对中国传统雕版印刷的印数问题进行了分析和梳理。印数问题的重要性自不待言,而由于这个问题的复杂性,仅仅依靠文字材料进行分析仍是不够的。如要进一步确切地弄清雕版印刷的技术数据,还需要通过运用现代技术手段的科学实验。我们期待着正如今人用实验方法复原毕昇的活字印刷术那样,有机会和条件用现代实验方法验证雕版印刷的印数问题,它将为我们研究中国传统雕版印刷的技术、市场等问题提供关键性的证据和新的起点。

参考文献

卢前:《书林别话》,上海:上海书店,1990年。

钱存训:《中国科学技术史》第5卷第1册《纸和印刷》,北京:科学出版社,1990年。

钱存训:《中国古代书籍纸墨及印刷术》,北京:北京图书馆出版社,2002年。

方以智:《物理小识》,《影印文渊阁四库全书》第867册,台北:台湾商务印书馆,1983年。

张秀民著,韩琦增订:《中国印刷史》,杭州:浙江古籍出版社,2006年。

卡特著,吴泽炎译:《中国印刷术的发明和它的西传》,上海:商务印书馆,1957年。

Lucille Chia. Printing for Profit. Cambridge: Havard University Asia Center, 2002.

沈津:《古书中刻本的印数》,http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e4a788a0100aeqp. html, 2008-09-11,2008-09-15。

范成大:《吴郡志》,《丛书集成新编》第94册,台北:新文丰出版股份有限公司,1985年。

叶德辉:《书林清话》,扬州:广陵书社,2007年。

宋濂:《元史》,北京:中华书局,1976年。

陈子龙等辑:《皇明经世文编》,《续修四库全书》第1655—1662册,上海:上海古籍出版社,2002。

孙诒让:《温州经籍志》,《续修四库全书》第918册,上海:上海古籍出版社,2002年。

俞汝楫:《礼部志稿》,《影印文渊阁四库全书》第597—598册,台北:台湾商务印书馆,1983年。

丁丙:《善本书室藏书志》,《续修四库全书》第927册,上海:上海古籍出版社,2002年。

韩文绮:《韩大中丞奏议》,《续修四库全书》第498册,上海:上海古籍出版社,2002年。

冯桂芬:《显志堂稿》,《续修四库全书》第1536册,上海:上海古籍出版社,2002年。

陈其元:《庸闲斋笔记》,《续修四库全书》第1142册,上海:上海古籍出版社,2002年。

陆容:《菽园杂记》,北京:中华书局,1985年。

王演畴:《古学斋文集》,《四库未收书辑刊》第5辑第17册,北京:北京出版社,2000年。

吴骞:《桃溪客语》,《续修四库全书》第1139册,上海:上海古籍出版社,2002年。

沈榜:《宛署杂记》,北京:北京古籍出版社,1982年。

陶梁:《红豆树馆书画记》,《续修四库全书》第1082册,上海:上海古籍出版社,2002年。

卢锡晋:《尚志馆文述》,《四库未收书辑刊》第8辑第19册,北京:北京出版社,2000年。

卢文弨:《抱经堂文集》,《续修四库全书》第1432册,上海:上海古籍出版社,2002年。

翁方纲:《复初斋文集》,《续修四库全书》第1455册,上海:上海古籍出版社,2002年。

王芑孙:《渊雅堂全集》编年文续稿,《续修四库全书》第1481册,上海:上海古籍出版社,2002年。

崔述:《考信附录》,《丛书集成新编》第6册,台北:新文丰出版股份有限公司,1985年。

刘文淇:《青溪旧屋文集》,《续修四库全书》第1517册,上海:上海古籍出版社,2002年。

王瑬:《钱币刍言再续》,《续修四库全书》第838册,上海:上海古籍出版社,2002年。

何绍基:《东洲草堂文钞》,《续修四库全书》第1529册,上海:上海古籍出版社,2002年。

邓显鹤:《南村草堂文钞》,《续修四库全书》第1501册,上海:上海古籍出版社,2002年。

曾国荃:《曾忠襄公书札》,《续修四库全书》第1555册,上海:上海古籍出版社,2002年。

俞樾:《春在堂随笔》,《续修四库全书》第1141册,上海:上海古籍出版社,2002年。

吴敬梓:《儒林外史》,上海:上海古籍出版社,1984年。

陈森:《品花宝鉴》,郑州:中州古籍出版社,1993年。

魏秀仁:《花月痕》,北京:人民文学出版社,1982年。

吴云弢:《聊城刻书与出版业的兴衰概况》,见中国人民政治协商会议山东省委员会文史资料研究委员会编:《文史资料选辑》第四辑,济南:山东人民出版社,1982年。

宿白:《唐宋时期的雕版印刷》,北京:文物出版社,1999年。

黎靖德辑:《朱子语类》,《影印文渊阁四库全书》第700—702册,台北:台湾商务印书馆,1983年。

William Milne. A Retrospect of the First Ten Years of the Protestant Mission to China, Malacca: Anglo-Chinese Press, 1820.

Joseph P. McDermott. A Social History of the Chinese Book,Hong Kong: Hong Kong University Press, 2006.

“Chinese Divisible type”, The Chinese Repository, V.XIV, 1845.

梅鼎祚:《鹿裘石室集》书牍,《续修四库全书》第1379册,上海:上海古籍出版社,2002年。

徐企龙编:《五车万宝全书》,见酒井忠夫监修,坂出祥伸、小川阳一编:《中国日用类书集成》第8—9册,东京:汲古书院,2003—2004年。

【注释】

(1)《元史》卷二十五本纪第二十五,延祐二年八月:“诏江浙行省印《农桑辑要》万部,颁降有司遵守劝课。”然据《续修四库全书》所收上海图书馆藏元后至元五年刻《农桑辑要》书前牒文,万部实为前至元二十三年来累计之数,每次印数为一千五百部,如延祐三年印造一千五百部,英宗皇帝圣旨中称两遍印造了一千部。元代官版《农桑辑要》应曾多次雕版印造,如牒文中明确载明江浙行省延祐元年“开板印造”。

(2)朱熹《晦庵集》卷十九,《景印文渊阁四库全书》第1143—1146册,台北:台湾商务印书馆,1983年。其中记载所印书籍去向甚详:“唐仲友开雕荀、杨、韩、王四子印板,共印见成装了六百六部,节次经纳书院,每部一十五册。除数内二百五部自今年二月以后,节次送与见任寄居官员,及七部见在书院,三部安顿书表司房,并一十三部系本州岛史教授范知录石司户朱司法经州纳纸兑换去外,其余三百七十五部内,三十部系表印,及三百四十五部系黄坛纸印,到唐仲友逐旋尽行发归婺州住宅内,一百部于二月十三日,令学院子董显等与印匠陈先等打角,用箬笼作七担盛贮,差军员任俊等管押归宅。”

(3)何绍基《东洲草堂文钞》卷十一题跋,跋蔡岭香藏张力臣与顾亭林十一札卷,“……第五札……云:‘今春印出《广韵》百部。’是刻广韵初成时也”。参见《续修四库全书》第1529册,上海:上海古籍出版社,2002年。

(4)俞樾《春在堂杂文》六编卷九,过玉书《治疔汇要》序。《续修四库全书》第1550—1551册,上海:上海古籍出版社,2002年。尽管当时已有铅印、石印,此处据语气当是刻本。

(5)蜡版等极少数其他印刷方式除外。

(6)《名贤手札》,刘履芬手札,转引自刘大军、喻爽爽:“明清时期的图书发行”,《中国典籍与文化》1996年第1期。

(7)这里指的是十九世纪上半叶纸型发明之前的情况。即使在纸型发明之后,印刷前仍需浇注铅版,出于生产成本的考虑,西方现代凸版印刷的单次印数也要比中国传统雕版印刷高得多。

(8)贾晋珠认为,单次的实际印数一般在20至200部之间。参见Lucille Chia. Printing for Profit: The Commercial Publishers of Jianyang, Fujian(11th—17th Centuries), Cambridge: Havard University Asia Center, 2002, p.331.

(9)利玛窦、金尼阁著,何高济等译:《利玛窦中国札记》,北京:中华书局,1983年,第21页。该中译本从译自拉丁文本的英译本译出。据法国远东学院意大利籍研究员米盖拉(Michela Bussotti)女士提供的信息,法文本上也印有这句话,而意大利文本则没有,原因耐人寻味。

(10)William Milne. A Retrospect of the First Ten Years of the Protestant Mission to China. Malacca: Anglo-Chinese Press, 1820. p.228.国家图书馆藏缩微胶片。卡特的记述与此相当,或来源于此,见卡特前揭书,第39页。

(11)转引自Joseph P. McDermott. A Social History of the Chinese Book,Hong Kong: Hong Kong University Press, 2006,p.23.

(12)米怜还将金属活字印刷与雕版印刷作了比较,认为前者的印数大大超过30000部以上,耐久力远超雕版。

(13)据《新教在华传教前十年回顾》第269、276页,此书应为《救世言行真史记》,共70页。

(14)贾晋珠在她的书中谈到在北京荣宝斋,在短短三五十年中,就要替换掉10%~20%的书版。

(15)可能估计过低,因为按照这个数字根本不可能在三年内按时完成。若按米怜每日150字的估算,刻字工作两年多可完成。

(16)承蒙《山东文献集成》主要编纂者之一、山东大学文史哲研究院杜泽逊教授不吝提供此条重要信息。该书收录于《山东文献集成》第2辑。

(17)叶德辉《书林清话》卷七,“明时刻书工价之廉”条云:“按明时刻字工价有可考者,《陆志》、《丁志》有明嘉靖甲寅闽沙谢鸾识岭南张泰刻《豫章罗先生文集》,目录后有‘刻板捌拾叁片,上下二帙,壹佰陆拾壹叶,绣梓工赀贰拾肆两’木记。以一版两叶平均计算,每叶合工赀壹钱伍分有奇,其价廉甚。”中华书局1957年版,1999年重印。

(18)林文俊:《方斋存稿》卷二,进二十史疏,《影印文渊阁四库全书》本,台北:台湾商务印书馆, 1983年。南京国子监祭酒林文俊谈到嘉靖十一年(1532)前后南监刊印二十史的情况。根据这份奏疏,每块雕版(两页)的成本包括:0.022两白银用于购买梨木,0.014两用于写样,0.208两用于刊版。刊刻占了雕版成本的85.25%。林文俊还记述,刊刻其中五史的新书版用去1463.023两白银,修补其他十五史的旧书版以及纸墨、刷印费共用去1496.3705两白银。我们可以假定后者有一半是用于修版,因为修版费用十分昂贵。那么总共二十史的纸墨及刷印成本为748.18525两。如果我们把二十史的篇幅视为大体平均,那么新刊刻的五史的纸墨、刷印成本为其四分之一,即187.046两。则雕版费用将占印刷二十史总费用的88.66%。如此算来,刻版占印刷总成本的比例约为:85.25%×88.66%=75.58%。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。